諾曼第登陸原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦克雷格.惠特洛克寫的 阿富汗文件:從911反恐開戰到全面撤軍,阿富汗戰爭真相揭密 和陳關榮的 情中流意(上册)(簡體書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站RE:安安軍事迷問都問也說明:其中經常被拿出來擺在檯面上說的就是“諾曼第戰役參戰的德軍都是一些二 ... 的歷史記憶”給扔到了九霄雲外,更為離譜的是“二戰最大規模登陸戰”被說成 ...

這兩本書分別來自黑體文化 和八方所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 沈明室所指導 温庭瑩的 我國南海島嶼作戰之研究:以東沙、太平島為例 (2020),提出諾曼第登陸原因關鍵因素是什麼,來自於南海爭議、聲索國、島嶼作戰、制海權、島礁、國家安全、不對稱作戰。

而第二篇論文輔仁大學 歷史研究所 周惠民所指導 蘇逸平的 隆美爾與諾曼地戰役 (2000),提出因為有 隆美爾、諾曼地、諾曼第、戰役、希特勒、大西洋長城的重點而找出了 諾曼第登陸原因的解答。

最後網站砲打納粹參加諾曼第戰役的國府海軍健兒 - 中國時報則補充:20名參加諾曼第登陸的海軍健兒當中,唯一的中共地下黨員張家瑾,就因為娶了一個英籍太太的原因,在文化大革命時代被誣指為「英國間諜」遭到批鬥。不堪來自 ...

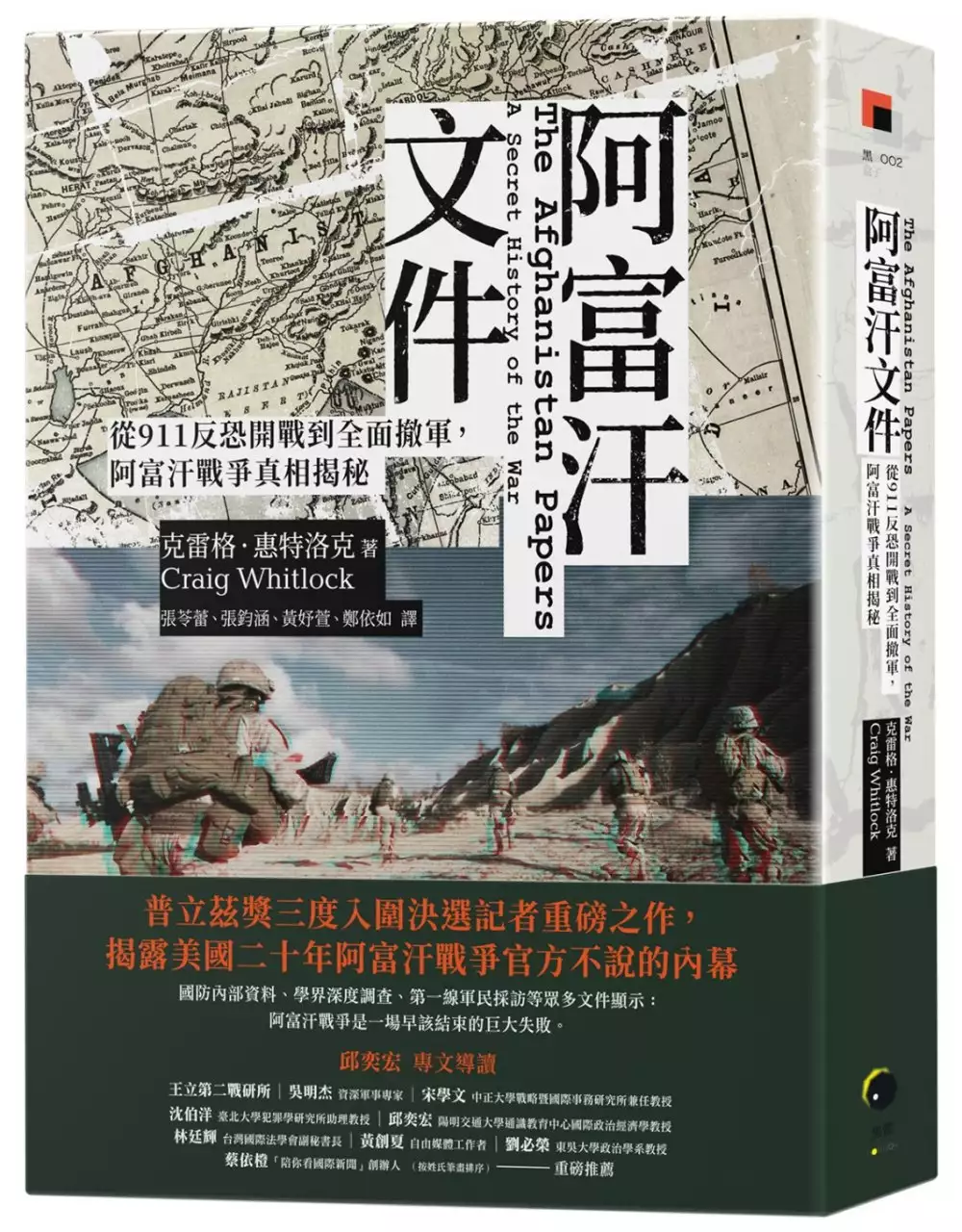

阿富汗文件:從911反恐開戰到全面撤軍,阿富汗戰爭真相揭密

為了解決諾曼第登陸原因 的問題,作者克雷格.惠特洛克 這樣論述:

普立茲獎三度入圍決選記者重磅之作, 揭露美國二十年阿富汗戰爭官方不說的內幕 《華盛頓郵報》2021年度最佳好書 《紐約時報》非虛構類作品暢銷書排行榜榜首 《阿富汗文件》是美國《華盛頓郵報》知名記者的調查報導,敘述布希、歐巴馬和川普三任總統與其軍事將領,這二十年來如何年復一年地對大眾隱瞞這場「美國史上最長戰爭」的真相,也為之後塔利班再度佔領阿富汗埋下伏筆。 國防內部資料、學界深度調查及第一線軍民採訪等眾多文件顯示:阿富汗戰爭注定是一場失敗。與越戰與伊拉克戰爭顯然不同的是,美軍在2001年進軍阿富汗時,幾乎得到舉國上下的認同。起初目標非常明確,就是打敗蓋達組織,

避免類似911的事件再度發生。然而,當美國與盟軍成功擠下塔利班後,他們卻逐漸失去了方向。 在阿富汗這個對美國來說相對陌生的國度,美軍逐漸陷入游擊戰的泥沼,但沒有任何一位總統願意承認失敗,從布希、歐巴馬到川普一直不斷增兵,並對外宣稱情勢已有進展,事實上他們早已知道這場戰爭毫無勝算。 正如同「五角大廈文件」改變了大眾對越戰的觀感,《阿富汗文件》逐一揭露了軍事將領、白宮、五角大廈、士兵、前線救援志工等人的現身說法,並坦承美軍的策略毫無章法,這項重建阿富汗的計畫注定失敗。阿富汗政府也因毒品與腐敗問題,成為扶不起的阿斗。本書集結一千人以上的真實訪談,戳破美國政府對外經營多年的阿富汗美夢。

五角大廈通訊員湯姆.鮑曼指出,《阿富汗文件》是「對高級軍事與文職官員的欺瞞、失誤與自大的嚴厲控訴」,本書對延宕已久的問題提出檢討,深刻改變了世人與美國民眾對這場戰役的看法。 名人推薦 邱奕宏 專文導讀 王立第二戰研所 吳明杰|資深軍事專家 宋學文|國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任教授 沈伯洋|國立臺北大學犯罪學研究所助理教授 邱奕宏|國立陽明交通大學通識教育中心國際政治經濟學教授 林廷輝|台灣國際法學會副秘書長 黃創夏|自由媒體工作者 劉必榮|東吳大學政治學系教授 蔡依橙|「陪你看國際新聞」創辦人 (按姓氏筆畫排序)

好評推薦 「來得及時的重要報導。」──《書單》「星」級推薦(Booklist, starred review) 「節奏快速又生動……引言充滿說服力。」──《紐約時報書評》( The New York Times Book Review) 「精準描述帝國的傲慢、疏忽與謊言,令人不忍釋卷。」──《觀察者周刊》(The Spectator) 「記述一場被誤導和歪曲的軍事潰敗,毫不留情、一語中的。」──華盛頓獨立書評網站(Washington Independent Review of Books) 「內容豐富、可靠、證據確鑿……取材自無可挑剔的的資料來源。」─

─《美國保守派》(The American Conservative) 「優秀的新書……揭露震撼人心的真相……更坐實了我們早有的擔憂。」──《華盛頓郵報》(The Washington Post) 「克雷格.惠特拉克的新書《阿富汗文件》是這場戰爭主題的重點讀物。」──紐特.金瑞契(Newt Gingrich),《新聞周刊》(Newsweek) 「令人印象深刻的紀實……書中證據確鑿,證實阿富汗戰爭是一場本應在幾年前就結束的巨大失敗。」──《柯克斯書評》「星」級推薦(Kirkus Reviews, starred review) 「主要來源報導的經典成就……《阿富汗

文件》提醒讀者,報導文學的力量是奠基於有憑有據的書面證據。」──《野獸日報》(The Daily Beast) 「抨擊猛烈……嚴謹詳實……道出美國各領導人如何『選擇埋葬錯誤,任戰爭漸漸變得難以掌控』,令人心碎。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 「十、二十、五十年以後,若美國再次崛起,有意在另一遙遠的國度證明自己的軍事實力,那麼戰爭的策劃者將會因為無視《阿富汗文件》的教訓而悔不當初。──《流行事》(PopMatters) 「克雷格.惠特拉克對資深軍事及非軍事官員的謊言、疏忽和狂妄自大提出了嚴厲控訴,呼應與越戰相同的悲慘過往。美國的死傷人員和家屬值

得更明智、品德更高尚的領袖。」──湯姆.鮑曼(Tom Bowman),全美公共電台 (NPR)五角大廈特派記者 「《阿富汗文件》剖析美國在中亞犯下的愚蠢行徑,記述美國至今仍在設法應付多年的魯莽和失策之舉。本書一方面控訴了偏離的戰爭使命與美國的驕矜自大,另一方面也對未來的領袖提出警示。」──凱文.毛瑞爾(Kevin Maurer),《紐約時報》暢銷書《艱難一日》(No Easy Day)及《美國激進》(American Radical)共同作者 「據實敘述這場美國歷時最久的戰爭,揭發將領和政府官員對戰爭的代價與徒勞早已心知肚明。惠特拉克以前所未有的方式拼湊所有碎片,為我們帶來了有

史以來最全面的這場衝突的內幕故事。」──拉傑夫.強德拉謝克(Rajiv Chandrasekaran),《小美國:阿富汗戰爭中的戰爭》(Little America: The War Within the War for Afghanistan)作者 「《阿富汗文件》記敘了阿富汗戰爭如此曠日廢時的緣由,內容扣人心弦。錯失的良機、徹底的疏失,最重要的更有來自資深指揮官的第一手資料。他們在數年後才承認,自己只是沒有對美國人民坦承他們當年所知的戰況。」──芭芭拉.斯塔爾(Barbara Starr),CNN五角大廈記者 「惠特拉克毫不留情地批判小布希、歐巴馬與川普總統及美軍領袖,稱這

些人全都未能對美國民眾據實以告……惠特拉克的著作取材自阿富汗重建特別督察長辦公室私下執行的數百次『記取教訓』訪談紀錄……直言不諱的訪談內容相當發人深省。」──全美公共電台(NPR) 「一如記述越戰的五角大廈文件,《阿富汗文件》拆穿數十年來的謊言,以及屹立不搖的美式帝國主義。這段歷史在克雷格.惠特拉克銳利目光的審視之下,提供充分的證據,證明公民最終應該拒絕相信任何人憑無據地聲稱『美國的軍事武力是世界上獨特的向善力量』。」──克里斯蒂安.艾佩(Christian G. Appy),《美國清算:越戰與我們的民族認同》(American Reckoning: The Vietnam War a

nd Our National Identity)作者 「《阿富汗文件》的內容嚴謹,一讀即讓人欲罷不能。本書揭示美國應對戰爭的可悲方式,為這場歷時最久的戰爭紀錄留下深遠的貢獻。惠特拉克詳實記錄了美國領導階層和指揮官如何違背國家的承諾,辜負仰賴他們的阿富汗人,以及在911事件後犧牲性命的美國軍人。」──史蒂夫.科爾(Steve Coll),《幽靈戰爭》(Ghost Wars)及《S機構》(Directorate S)作者,曾獲頒普立茲獎 「打了二十年的阿富汗戰爭,在美國外交史上留下深刻的烙印。很多人都想知道,當初美軍是怎麼進入阿富汗的?為什麼連著幾任總統都想撤軍而撤不出?是國際因

素還是官僚因素?又為什麼拜登最後會撤得如此狼狽?這本書提供了很多內幕,值得一讀。」──劉必榮,東吳大學政治學系教授 「國際事務錯綜複雜,議題連結或相互依賴的情況日益深化。雖然阿富汗與台灣在地緣政治上有一定的距離,但中東的地緣政治卻常常牽引到美、中、俄及歐洲在印太地區的戰略布局。而目前台灣正積極的準備參與更多的國際事務,不論是企業、政府或是個人,對國際事務更是需要有更為宏觀的視野。本人樂意推薦《阿富汗文件》一書給關心兩岸關係以及台灣在未來更密切參與國際事務的讀者。」──宋學文,國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任教授 「《阿富汗文件》內容採用大量當事者,包含軍事將領到士兵、官僚到

阿富汗民眾的口述說法,試圖還原出一套完整的阿富汗戰爭故事。內容精彩連貫,不拖泥帶水,從911事件後小布希總統出兵到2021拜登決定撤出為止,將每一任總統的行事風格,做出了清晰又直白的描述。雖然本書為了故事連貫性,犧牲了不少決策過程背後的探討,但光就書中大量當事者敘述的資料,就足以做為參考借鏡。」──王立第二戰研所 「過去,美國面對越戰有這是『一場既不知道如何取勝,也不知道如何結束?』的感嘆;如今,面對阿富汗戰爭,也有這是『一場誤以為取勝,也誤以為結束⋯⋯』無窮無盡之困惑。白宮和五角大廈為了太多因素,淡化了太多不想公開的真相,卻早在2016成立一個『記取教訓』的專案,本書作者耗費三年時間

,秘訪近千名第一線人員,公開專案第一手資料,呈現出來了另一種『真實的阿富汗戰爭』,發人深省!」──黃創夏,自由媒體工作者,曾任《新新聞》總編輯

諾曼第登陸原因進入發燒排行的影片

#歷史上的今天 1944-JUNE-15 塞班島戰役

推薦電影《獵風行動》+《太平洋的奇蹟》

第二次世界大戰期間的太平洋戰場,在中途島戰役後,日本從原本的攻勢轉變成為守勢;美軍也在1943年的瓜達康納爾島戰役後取得勝利,連續拿下了索羅門群島、馬紹爾群島,以及新幾內亞地區,一步步逼退日軍。

▶ PODCAST收聽讓耳朵懷孕的聲音:

https://open.firstory.me/story/ckbfh1wvgsjz30873dxeb6rq5

雙方陷入僵局之際,美軍決定採用跳島戰術,朝著日本本土進攻;也就是不採行逐一收復各島嶼的戰法,跳過防守較為堅強的日軍島嶼,採陸海空封鎖的方式切斷這些島嶼的補給命脈,進而有效提升收復的進度與效率。

而位於馬里亞納群島上的塞班島,則是一個相當有重要戰略地位的島嶼;倘若美軍拿下塞班島,將可以進駐B-29長程轟炸機對日本本土進行轟炸,進而破壞日本國防圈,對日本進一步施壓。值得一提的是,美軍遠征軍艦隊在1944年6月5日離開珍珠港,同時也是歐洲戰場的盟軍開始大君主行動,在諾曼第登陸的日子。這個時候,盟軍在歐洲戰場發動史上規模最大的兩棲登陸行動,太平洋戰場上則發動了史上規模最大的艦隊。

1944年6月13日,15艘美軍戰艦朝著島上岸防設施砲擊,並在隔日上午七點開始進行登陸作戰;超過300輛的履帶式兩棲登陸車,運載著8000名海軍陸戰隊隊員,在大約9點於塞班島的西部海岸登陸。詭異的是,日軍並沒有在岸邊佈設重兵,反而在灘頭上設置了許多小旗,以利標示出砲擊位置,讓第一波登陸的美軍遭受到嚴重砲轟。到了夜晚,日軍發動奇襲也讓美軍吃了不少苦頭,直到6月16日,美軍攻下了重要的阿斯里托機場,日軍又發動了奇襲,雙方一來一往戰況慘烈。

日軍在接下來一個月內不斷發動奇襲,甚至在7月7日發動了太平洋戰場上規模最大的「萬歲衝鋒」,也就是「自殺式攻擊」;日軍在有限的資源下,只拿著裝有刺刀的步槍朝著美軍衝鋒,嘴裡喊著「天皇陛下,萬歲」的口號,讓美軍見識到日軍近乎瘋狂的戰爭行為;不只是軍人,就連當地的日本平民也在各地陸陸續續發生自殺事件,讓戰場變得極為血腥殘酷。當時美軍稱這個戰場為「地獄」,不是沒有原因。

塞班島戰役到了7月9日大致告一段落,不少日軍官兵被發現自殺於洞穴之中;包括中途島戰役中失利的南雲忠一中將,在中途島戰役後被日軍高層打入冷宮,最終被派駐到島上協助房務工作,最終在洞穴中自殺,如此下場讓人不勝唏噓。

根據統計,大約有22000名日本居民死亡,日軍方面則至少有30000人陣亡;美軍方面則有近3000人陣亡,不論是軍人或是平民,都付出了慘痛代價。

值得一提的是,美國原住民納瓦霍族的密碼兵在這場戰役中占有重要地位;他們用族語通訊,指引火炮到指定的地點進行炮擊,讓地面部隊進攻時得以順利,可說是功不可沒;這群密碼兵的故事在2002年由吳宇森所執導,尼可拉斯凱吉主演的《獵風行動》中,有相當精彩的描寫。

另外,在2011年的日本電影《太平洋的奇蹟》,則是以當時堅守塞班島的日本陸軍大尉大場榮這個真實人物做為故事主角。他當時參與了塞班島戰役中最重要的幾場突襲任務,並在美軍佔領全島後,繼續帶領46人在島上的塔波查山上進行游擊戰。直到戰爭結束後的1945年12月1日才正式向美軍投降,因此被稱作是「塞班島上的最後武士」。

看完這則「歷史上的今天」你有什麼想法呢?

歡迎留言分享與我討論唷!

**************

歡迎加入【有梗電影俱樂部】,不錯過任何電影實體聚會與活動喔!

臉書社團(需回答問題審核):https://www.facebook.com/groups/viewpointmovieclub/

Telegram群組:https://t.me/viewpointmovieclub2

PODCAST - Firstory APP

📣 XXY:https://open.firstory.me/user/xxymovie

📣 What A MAXX!:https://open.firstory.me/user/whatamaxx

別忘了按讚追蹤XXY視覺動物

📣 XXY視覺動物 YouTube頻道 http://pcse.pw/9ZNYT

📣 XXY @Yahoo頁面 https://tw.tv.yahoo.com/xxy/

📣 IG:xxy_djfishmb

📣 XXY @方格子 https://vocus.cc/user/@XXY2018

#電影 #歷史 #點評 #影評 #知識 #解析 #movie #history #歷史上的今天 #第二次世界大戰 #塞班島 #獵風行動 #太平洋的奇蹟 #吳宇森 #worldwar2 #太平洋戰爭 #pacificwar #windtalkers #obathelastsamurai #

我國南海島嶼作戰之研究:以東沙、太平島為例

為了解決諾曼第登陸原因 的問題,作者温庭瑩 這樣論述:

南海(又稱南中國海)海域位於西太平洋與印度洋之間,位處此海域國家間的戰略要道,在經濟上,更是一條重要的交通路線,於此海域島礁所隸屬的各國也因此對其控制權的爭奪日趨白熱化,引發的衝突風險也將隨之增高。我國在南海擁有東沙島與太平島的實質主權,但近年來中國、越南、菲律賓不斷在太平島附近做戰略的部署,嚴重的威脅太平島的安全。維護國家領土主權與海洋利益(包括航運通道、戰略控制)為南海各聲索國主要訴求。因此,南海情勢將來的變化,不僅僅會牽涉到到我國的國家安全,對於亞太地區的和平與穩定也將會有重大的連動關係。島嶼與島礁的爭奪,在南海此一半封閉的海域已成各聲索國兵家之事,島嶼(島礁)的大小、與本國的距離及島

上軍事設施等工事強化程度各隸屬國有所區別外,在島嶼或島礁的攻防上各國也都有不同的特點。東沙島及太平島距臺灣遙遠,且我國無航母戰鬥群搭配艦載機,因而無法執行有效且及時的海、空聯合作戰,因此海軍將是我國執行外島「衛疆計劃」應援與規復作戰的主要軍種,我國目前海軍已轉型,除原有海軍編制外,也已結合陸戰隊編制,現階段除了可執行海上的作戰外,也發展出二棲作戰能力,而「不對稱作戰」也是島嶼作戰上所需的思維。長遠來看,為能有效戌守海疆領土,全方位的專業部隊(結合陸、海、空)建立將是未來因應此海域變化的首要目標。

情中流意(上册)(簡體書)

為了解決諾曼第登陸原因 的問題,作者陳關榮 這樣論述:

陳關榮教授學術訪問及旅遊到過近50個國家,收集並整理了大量的科技、自然、文化、歷史和人物資料。在香港20多年間,他以豐富閱歷、開闊視野寫下了多篇科普文章,現集結其中的50多篇分成上冊和下冊兩本書。 上冊寫的是名人軼事,以科普形式介紹了一些音樂家、科學家和文學家的小傳及其貢獻,他們有莫札特、歐拉、布魯內爾、法拉第、狄拉克、特斯拉、維納、香農、馬克士威、德布羅意、湯瑪斯·楊、墨子、沈括、張衡、顧毓琇、饒宗頤等等。 下冊作者以遊記故事、詩文漫話、科普趣談、讀書教學四輯,分享他的文史心得和旅遊散記。 這些故事表達了作者滿腔熱「情」,流淌著的濃濃厚「意」包含了深

邃的思想和哲理。書中內容豐富多彩、形式生動活潑,適合於具有各種文化背景、不同教育程度和年齡階段的讀者欣賞閱讀。

隆美爾與諾曼地戰役

為了解決諾曼第登陸原因 的問題,作者蘇逸平 這樣論述:

導論 研究動機與目的: 自1932年希特勒(Adolf Hitler,1889-1945)所領導的國社黨(NSDAP. National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 或簡稱「納粹」(Nazi))成為國會的第一大黨,並於1933年由興登堡(Paul Von Hindenburg, 1847-1934)總統宣布希特勒籌組內閣後,德國自此已走向集權主義的道路。在興登堡總統於1934年逝世後,希特勒除了成為國家的最高元首外,實際上也是德軍的最高統帥。自此之後,希特勒開始積極的重整德國軍備

,除了於1935年宣布廢除凡爾賽和約外,也恢復了昔日參謀本部等組織。在他的領導下,德國逐漸走出戰敗國的陰影,也穩定了威瑪共和(Weimar Republic)以來社會秩序動盪、經濟紊亂的情形,此時一般的德國人民相信,希特勒的出現是德國救星,他將如同俾斯麥(Otto Von Bismarck, 1815-1898)一樣,再次將德國帶往強盛的道路。 在軍事上做好準備,和國內局勢支持的情況下,希特勒於1938年3月進軍奧地利,使得長久以來德、奧合併的理想得以實現,而除了用武力威脅來達成目標外,希特勒也懂得運用外交手段來達成目標。當時國際上充斥著一片姑息主義,希特勒便是此一機會,不

費一兵一卒便將捷克的蘇臺德區(Sudeten land)納入德國的統治之下。當然,希特勒並不以此舉為滿足,為完全獲得捷克強大的工業製造能力,不顧慕尼黑協議(Munich Agreement)的決定,將剩餘的捷克領土予以佔領;甚至在1939年8月德蘇簽訂互不侵犯條約後,希特勒便開始進軍波蘭,而英、法兩國基於協議的理由自此也向德國宣戰,然而德國卻僅僅以四周的時間便將波蘭佔領了,打了一場快速而有限度的戰爭,爾後還被時代雜誌(Time)在1939年9月的報導中,將此戰役形容為一場「閃電戰」。 事實上,希特勒最初仍是想透過外交上的方式來獲得波蘭境內以往東普魯士的領土,為進攻波蘭而和英

、法等國同時開戰,這是他所不願意見到的,畢竟當時德國尚未做好全面性軍事戰爭的準備,而在軍力方面也遠不及英、法兩國。然當他確定和英、法間的戰爭不可避免時,採取速戰速決的作戰方式是最符合德國本身國力情況的,再加上由於先前在波蘭戰場和西班牙戰場上的所得實戰經驗,使得德軍對於快速奇襲的作戰模式得到了更進一步驗證。爾後德軍以六週的時間迅速在法國戰場上獲得勝利,並在1943年前的北非戰場和蘇聯戰場上如入無人之境,可以說都是將閃電戰的作戰模式發揮到極限。 由於在戰爭初期德國軍事上的不斷勝利,一方面使得希特勒愈加相信自己是一個軍事領導天才,另一方面也愈加強化了其在國內的統治權力和地位。到了

後來可以說軍令一元全掌控在他的手裡,各種作戰方針的執行也要等到希特勒批准後才得以執行。然而這種情況在1943年德軍在北非戰場和東歐戰場上的挫敗後,是否已有所改觀呢?而傳統上反對希特勒的勢力又是如何反應呢?又德軍為防止盟軍登陸歐洲大陸,曾多次評估其登陸的可能地點,然最後卻做了錯誤的決斷,此是因為盟軍的欺敵作戰計畫成功呢?還是希特勒本身的想法抑或有其他因素影響而造成誤判呢?再者,德國為防範盟軍從大西洋沿岸進行登陸作戰,曾以防禦體系建構了「大西洋長城」,並至1942年已開始宣揚它的功效,然而此終究未能抵擋住盟軍的攻擊,到底是「大西洋長城」的防禦上出現了問題?還是盟軍的實力太強,德軍無法抵抗呢?如果不

是德軍防禦上出了問題,那麼是否有其他因素使盟軍順利突破了德國引以為傲的防線呢?而如果是因為防禦因素的話,是否是德軍本身在防禦配置上出了問題,抑或是有其他因素造成此一況的發生?這些相關於諾曼地戰役的問題,都是引發筆者撰寫本論文的動機,畢竟諾曼地戰役德軍挫敗的同時,也可說是希特勒政權覆滅的前奏。 研究主題與範圍: 關於諾曼地戰役的探討,就不得不談到一個關鍵性的人物─「隆美爾」(Erwin Rommel, 1891-1944)。他在當時被希特勒受命於擔任第二集團軍總司令,負責大西洋沿岸的防務工作,除了由於他過往的功績外,更是由於他在德軍和盟軍中的聲名;而由希特

勒任命他為西戰場的負責人來看,隆美爾更是深受希特勒所倚重。因此,在討論諾曼地戰役的成敗得失時,筆者計畫從隆美爾來看起,探討其在負責德軍西戰場上的第一線防務,是否有其缺失之處?若有,此又是何種因素所造成?而大西洋沿岸的防務在隆美爾接任後是否有所調整?若有,則又意味著時麼?此外,對於其後希特勒將諾曼地戰役德軍戰敗的罪責歸於隆美的作法,又是否合理?這些問題的解決,除了要探討隆美爾將軍外;也要將當時具有絕對權力的決策者─希特勒;以及當時德國內部的情況和諾曼地登陸時的作戰情況,做一整合性的探究,如此才不至於失去客觀的判斷。故在本篇論文的撰寫上,筆者計畫以隆美爾為起始,來看整過諾曼地戰役德國戰敗問題之所在

;並從中探討隆美爾和希特勒關係變化的因素和影響,以及當時過內和國際局勢發展的對諾曼地戰役所可能造成的影響。 隆美爾在戰後同「曼斯坦計畫」(Manstein Plan)的策劃人─曼斯坦(Erich Von Manstein, 1885-1973),以及著名的「閃擊英雄」─古德林(Heinz Guderian, 1888-1954),共同被公認為二次大戰時德國的三位名將。隆美爾本人不但是被稱之為「沙漠之狐」(The Desert Fox),甚至被同他所作戰的敵人所敬仰,如同英國中東派遣軍總司令奧欽里克(Glaude Auchinleck)所云:「隆美爾之名在我軍士兵心目中,已產

生魔術般的作用。」 一個將領能使敵軍各階層都聞名佩服者,這是很難得的,當然這也顯示出隆美爾在軍事上的成就。然而,這樣一個著名的將領,卻在防守大西洋沿岸時,遭受到軍事上的嚴重挫敗,使得盟軍得以在法國開闢第二戰場,這其中的原因值得令人深究。在此篇論文中,筆者並不想對隆美爾所參加過的戰役一一做探究,也不想對戰爭時德軍和盟軍所使用的戰術和武器種類作詳細的敘述,因為這不僅是從戰略和戰術運用的角度上所撰寫的論文,主要還是希望從隆美爾與希特勒以及其它將領之間的關係,乃至於整體國力等多方面去探索諾曼地戰役德國失敗的原因;畢竟單純一場戰役的軍事上成敗,只是先前許多因素所造成的結果之一,更何況筆者亦非軍事分析家

,不能對軍隊作戰的模式做深入的評析。因此,在本篇論文的撰寫上,將從整個大環境對德國的影響,以及希特勒、隆美爾兩人的處事風格和關係發展上,做出對諾曼地戰役德國戰敗之因的探討。 如上所述,隆美爾和希特勒的關係演變也是本篇論文的關注焦點之一。隆美爾曾負責希特勒元首侍衛營的安全防務工作,也曾獲得希特勒委以拯救義大利在北非戰場上的失敗,因而擔任非洲軍團的總司令,這些也都在在顯示希特勒對隆美爾的重視。然而,此種重視並不意味著相當程度的「信任」,希特勒和隆美爾的關係,在隨著北非戰場的起落之下,是否發生改變是關注的焦點之一,而此種改變對於後來諾曼地戰役又有何的影響,則是另一個需要探究的焦點

。此外,隆美爾本人對於納粹和希特勒觀點,也是必須加以探討的。隆美爾曾在1932年時,認為當時的納粹黨是「一群流氓」,但是他後來卻同一般德國人民一樣相信希特勒將改變德國的命運;然而隨著戰局的發展,隆美爾對於希特勒的觀感究竟是如何,這些改變是否影響著整個戰局呢?或許這些疑問可以從1944年7月20日所爆發的反希特勒事變中窺知一二,從中來觀看隆美爾對於反希特勒運動的態度為何?然不管隆美爾在此一事件中所扮演的角色是什麼,可以確信的是隆美爾和希特勒的關係也隨著此一事件的落幕而斷絕。 此外,本篇論文另一個計畫探究的主題是關於大西洋長城的建構問題上。在大戰初期,德軍從佔領捷克和挪

威的領土中,獲得了武器製造和石油供應的來源,然而隨著德軍在北非和蘇俄戰場上的失利,能源的輸送出現了問題,而武器的製造也遠遠無法滿足德軍在戰場上的需要。因此,德軍在大西洋沿岸所籌畫的大西洋長城能夠發揮多大的防禦功效,這是值得探究的問題之一;其次,隆美爾和希特勒對於大西洋長城設置上的觀點為何?其在防禦的目標上各有何主張?這也是需要關注的問題之一;再者,德國內部局勢的演變,以及盟軍在義大利的登陸作戰和蘇聯在東戰場的進逼上,都對大西洋長城的防禦上出現了一定的影響,這些也都是需要加以探討的問題之一。總括來說,本篇論文學生是希望從多方面的角度,加以分析諾曼地戰役德國戰敗之因,而非僅僅用軍事的角度來衡量它所

造成的原因。 研究方法與預期成果: 在本篇論文的探究上,由於許多有關於隆美爾的傳記資料,都有英文撰寫或是從德文翻譯成英文出版,因此在資料的收集上和閱讀上並沒有太大的問題,如Kenneth Macksey所著的Rommel: Battles and Campaigns等書, 至於有關於隆美爾本身的一手資料方面,除了在一次大戰後所寫的《步兵攻擊》(Infanterie Greift an.(Infantry Attacks)) 一書有英文方面的資料外,隆美爾本人在二次大戰時所記載有關戰事的文件和寄回的家書,也在戰後由著名的戰略思想家李德哈特(B. H.

Liddell Hart)編成The Rommel Papers一書,而後有鈕先鐘所翻譯的中譯本《隆美爾戰時文件》出版。 其次,在有關探討希特勒和他的將領關係上,如Barnett, Correlli. Hitler’s Generals.和Gill, Anton. An Honourable Defeat: A History of German Resistance to Hitler, 1933-1945.以及Zimmermann, Erich ed.. Germans Against Hitler, July 20, 1944.等書,都有相關於希特勒和隆美爾以及反希特勒運動三者之間關係

變化的敘述。 此外關於希特勒對整體戰事的評斷和影響上,也可以從Langer, Walter C.. The Mind of Adolf Hitler:the Secret Wartime Report.以及Wehermacht, Oberkommando. Hitler Directs his War.等書中做一管窺。 再者,有關於諾曼地登陸的作戰情況,以及隆美爾和諾曼地戰役的研究,也有不少資料可供參考,如從德軍面對盟軍即將發動的登陸戰而做的準備看起,則有不少書是關於「大西洋長城」的敘述,如Wilt, Alan F.. The Atlantic Wall: Hitler’

s Defenses in the West, 1941-1944.以及Partridge, Colin. Hitler’s Atlantic Wall . 中均有述及,甚至是在Blumentritt, Gunther. Von Rundstedt: The Soldier and the Man. 一書中也可看出倫德斯特對「大西洋長城」的看法(倫德斯特為當時德軍西線總司令)。 至於隆美爾被希特勒委任第二集團軍總司令後,對「大西洋長城」所做的加強以及在諾曼第戰役中所發揮的影響,可從下列幾本書窺知一二,如Speidel, Hans. Invasion 1944; Rommel and the

Normandy campaign.和Ryan, Cornelius. The Longest Day: June 6, 1944.以及Jacobsen, H. A., and J. Rohwer, eds. Decisive Battles of World War Ⅱ: The German View.和Ruge, Friedrich. Rommel in Normandy. 與Mitcham, Samuel W., Jr.. Rommel’s Last Battle: The Desert Fox & the Normandy Campaign.;The Desert Fox In N

ormandy: Rommel’s Defense of Fortress Europe.等書。 其中Speidel, Hans. Invasion 1944; Rommel and the Normandy campaign.一書雖與本篇論文名稱相近,但該書內容較集中於軍事層面的探討,且係回憶錄之撰寫。然因史派德(Hans Speidel)為隆美爾任第二集團軍總司令時之參謀長,因此該書仍極具參考價值,故在本篇論文的第二、三章中即引述不少該書觀點。 其次,在有關諾曼地戰役中德軍與盟軍雙方對發動戰爭的日期、地點,以及當時對氣候方面的推測,則可參考下列書籍,如Care

ll, Paul Karl. Invasion-They’re Coming! The German Account of the Allied Landings and the 80 Days’ Battle for Francd.和Warlimont, Walter. Inside Hitler’s Headquarters.以及 Hine, Al. D-Day: The Invasion of Europe.和 Marrin, Albert. Overland: D-Day and the Invasion of Europe.等書,而在諾曼地戰役當時氣候方面的資料則有Shaw, Rog

er H. and Innes, William ed.. Some meteorological aspects of the D-day invasion of Europe 6 June 1944 與 Michie, Allan A.. The Invasion of Europe: The Story Behind D-Day.等書可供參考。 最末,在其它方面資料的收集上,如德軍和盟軍將領方面的資料,以及雙方在軍隊、武器方面的比較上都有相關書籍的敘述,如Irving, David. The War Between the Generals.和 Craven, We

sley Frank, and James L. Cate, eds.. The Army Air Force in World WarⅡ, Vol.Ⅲ, Europe: Argument to V-E Da, January 1944 to May 1945. 與Terraine, John. A Time for Courage: The Royal Air Force in the European War, 1939-1945.可以說在資料的收集上,大致沒有太大的問題。 在資料的處理運用上,本篇論文擬以隆美爾為切入點,作為探討諾曼地戰役德國失敗的原因,其理由前已述說

,此不在述及。關於隆美爾的事蹟,筆者在論文中會加以概述,而論文的主要重點還是放在隆美爾出任第二集團軍總司令,實際負責大西洋沿岸的防禦任務後的情況。而對於先前隆美爾的戰績和參加過的戰役,本篇論文中並不特別以軍事或戰略的角度觀看,故不會探究其在軍隊調度上的情形為何,亦不會從軍事術語上來解析隆美爾的作戰過程;但是,對於隆美爾在作戰上所展現的風格,及其本身的思考策略,則計畫加以研究,以探討其和希特勒、納粹之間的互動關係,以及他對「大西洋長城」的看法和實際作法。 在另一方面,本篇論文也計畫對諾曼地戰役前,德軍與盟軍在情報分析與欺敵作戰上,從德軍的角度來評析各自的判斷和作法是否有其缺失

,以及希特勒為何終不認為盟軍會在諾曼地登陸等問題上,論述希特勒對於整個諾曼地戰局的影響。此外,以隆美爾對於諾曼地戰役發生前的觀察,預料盟軍登陸行動的可能性,來對照戰役發生後的盟軍行動幾乎在其預料之中,然德軍卻始終不能阻止此一頹勢,來探討隆美爾對於此一戰局的影響力;以及德軍內部乃至於整個德國當時所存在的問題為何?最末,也希望透過上述的探究,將諾曼地戰役從德國的角度以政治、社會、經濟、人物事件等多方面加以評析,而非僅僅以軍事層面來論述其戰敗之因,期望獲得一更客觀的結論。 研究章節介紹: 本篇論文在撰寫上,除了導論和結論之外,主要區分為「沙漠之狐」隆美爾、隆美

爾與大西洋長城、決戰諾曼地、諾曼地戰役的檢討四大章節加以探討。各個部分和章節所探求的主題不同,首先在導論部分,主要是敘述筆者撰寫此一論文的研究動機與目的,針對研究的旨趣作一概述,並言及研究本論文時所運用的方法與研究範圍。其次,在第一章「『沙漠之狐』隆美爾」中,先對隆美爾本人做一描述,並略述其在負責大西洋沿岸防務前的事蹟。再者,在第二章「隆美爾與大西洋長城」中,則是敘述隆美爾對大西洋長城建構的看法,並加以論述隆美爾到任後所修改的作戰構想以及和希特勒在理念上的互動關係,以及不同角度分析隆美爾理念在施行上的困難。此外,在第三章「決戰諾曼地」中,則是從德軍的角度論述為何無法猜測盟軍對諾曼地行動的可能性

,以及諾曼地戰役後對德軍和盟軍所產生的影響。最末,在第四章「諾曼地戰役的檢討」中,筆者將從德國的角度出發,以不同的觀點來評析隆美爾失敗的原因,並嘗試做出一客觀的分析。以下分別將各章節所欲探討的主題和內容做較完整的說明,由於導論部分前已述及,故此不再說明。 首先,在第一章「『沙漠之狐』隆美爾」中,筆者將其分成「隆美爾與一次大戰」、「隆美爾軍旅生涯的發展」、「非洲軍團的盛衰」等三節。主要是希望先對被人稱之為「沙漠之狐」的隆美爾做一描述,從他一次大戰時所參加過的戰役中表現出的作戰風格寫起,進而談到他在威瑪共和時期的發展;至於希特勒主政後,隆美爾對當時希特勒、納粹觀點的轉變上,以及

他和納粹之間所發展出的淵源和希特勒對他的信任等,都是本章探討的重點之一。此外,在隆美爾參與法國戰役後,由於深切感受到快速作戰的奇襲威力,因此當希特勒將新編成的裝甲師交予他後,隆美爾如何運用它成為北非戰場實際的主導者,使得自己成為當時德國最年輕的元帥,也將是本章論述的要點之一。總括來說,本章藉由對隆美爾1943年前的事蹟論述,來看其特有的作戰風格,而和日後對大西洋長城的部署理念相呼應;也將隆美爾和希特勒的關係自淺入深的情形做論述,而和日後兩人關係的轉變做對比。 其次,在第二章「隆美爾與大西洋長城」中,筆者將其分成「大西洋長城」、「隆美爾的作戰構想」、「隆美爾的困境」等三節論述

。早在1941年時德國便已擬定了大西洋沿岸的防禦計畫,根據希特勒的構想是以海灘為主要抵禦的防線,但因海岸線過長,且德軍內部的諸多問題,故不可能完全實現。而在建構的想法上,隆美爾和希特勒的想法有何相異之處?希特勒所要求應做「最強之防禦」之處是否合理?而1942年希特勒宣揚「大西洋長城」為一成功之防禦,在隆美爾、德軍內部、盟軍等的觀點中各是如何?至於隆美爾的作戰構想最終未能實現的原因,以及隆美爾對此與希特勒所產生的反應為何?等等都是本章欲探究的重點。 再者,在第三章「決戰諾曼地」中,筆者將其分成「德軍對盟軍行動的研判」、「德軍對盟軍的作戰行動」、「諾曼地戰役的影響」等三節論述。

當時德軍已經對盟軍所可能發動的軍事行動在日期和地點上做出研判,而隆美爾對德軍最高統帥部所持的判斷有何反應?以及他本身對盟軍行動的評估又為何?這些都是本章所欲探究的問題。而自盟軍發動諾曼地戰役後,德軍所展開的反制行動有哪些?而為何這些行動終不能阻止盟軍建立灘頭堡呢?是身為「大西洋長城」的負責人隆美爾在作戰方針上有缺失之處,抑或有其它因素始然,並論及此時德國是否有能力作最後的抵抗?又此時隆美爾對於整國德國的未來,以及對希特勒、納粹的觀點又是如何?而在諾曼地戰役德國戰敗後,以及當中所發生7月20日刺殺希特勒的事件,對隆美爾與希特勒各產生了何種影響呢?兩人之間的關係為何急速冷卻?而整個德國此時對於盟軍

成功登陸西歐和蘇聯進逼的反應如何?也將在本章中一一探討。 此外,在第四章「諾曼地戰役的檢討」中,筆者將其分成「希特勒摯肘」、「國力不足」、「策略錯誤」等三節論述。主要是從不同的角度,試圖將諾曼地戰役德國戰敗的原因加以分析。首先,就隆美爾與希特勒的關係來論述,從隆美爾為希特勒所賞識,到委以重任防守大西洋沿岸,和其間兩人對於理念上的爭執,乃至於隆美爾因牽涉刺殺希特勒的「720事變」而被迫服毒自殺等過程,來從隆美爾和希特勒的關係演變上,探討其對諾曼地戰局的影響為何?其次,就整體國際局勢和德國內部的情況來評析,隆美爾是否有能力在諾曼地戰役中獲得勝利或者是將德軍的傷亡減至最小呢?若有

,隆美爾所憑藉的又是什麼呢?再者。諾曼地戰役時,德軍在軍事調度上是否出現了問題?其原因為何?另一方面,此時的德軍在機動性上遠不如1940年時入侵法國時的狀態,其原因又為何?這些都是本章節所要探究的問題。

諾曼第登陸原因的網路口碑排行榜

-

#1.龍在座艙:中華文化與科技的百年掙扎 - 第 501 頁 - Google 圖書結果

原因 很簡單A-1的設計推力為300公斤,如果發動機仍然放在火箭的最前端的話,則火箭燃燒後, ... 首次試射成功。1944年9月6日盟軍諾曼第登陸後三個月,A-4以V-2之名, ... 於 books.google.com.tw -

#2.諾曼第登陸之後隆美爾作出了什麼決策? - 中國熱點

諾曼第登陸 的隆美爾1944年6月6日早晨,英美盟軍開始在諾曼第登陸。當天,隆美爾正在家裡為妻子露西慶祝生日,待他接到報告後趕到諾曼第前線時, ... 於 chinahot.org -

#3.RE:安安軍事迷問都問

其中經常被拿出來擺在檯面上說的就是“諾曼第戰役參戰的德軍都是一些二 ... 的歷史記憶”給扔到了九霄雲外,更為離譜的是“二戰最大規模登陸戰”被說成 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#4.砲打納粹參加諾曼第戰役的國府海軍健兒 - 中國時報

20名參加諾曼第登陸的海軍健兒當中,唯一的中共地下黨員張家瑾,就因為娶了一個英籍太太的原因,在文化大革命時代被誣指為「英國間諜」遭到批鬥。不堪來自 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.解放軍襲台不會搞「諾曼地搶灘」? 美媒: 可能藏身客機

美國《福布斯》網站1月30日稱,美國專家認為解放軍登陸臺灣時可能不會採用二戰諾曼第那樣血腥的搶灘模式,而是「藏身民航客機和民船搞偷襲」。 於 newtalk.tw -

#6.【戰役】諾曼地大空降E連的D-Day - 軍事和武器版- 深藍論壇

在諾曼地登陸後,戰線不斷向內陸發展。德軍地面防空部隊和戰鬥機可以輕易發現盟軍飛機,進攻條紋對開始顯出它不利的一面。經權衡利弊,盟國遠征軍下令 ... 於 www.student.tw -

#7.52軍登陸諾曼第| Cofacts 真的假的

內容主要是國民革命軍第五十二軍在諾曼第戰役中浴血奮戰,令世界刮目相看,最終使中國獲得聯合國「五常」席位。 不同意見出處. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/国军52军 ... 於 cofacts.tw -

#8.諾曼第戰役原因諾曼第戰役期間德國防衛作戰之探討 - Ivwccp

標題Re: [心得] 諾曼第大空降-(2)諾曼地登陸日時間Sat Jun 30 12:17:17 2012 感謝h 大對這部經典影集鉅細靡遺的劇情重現,「但這是不可能的,還有 於 www.suahnthp.co -

#9.「諾曼第登陸原因」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「諾曼第登陸原因」相關資訊整理- 2019年6月6日— 諾曼底登陸75週年紀念儀式本周在英國朴茨茅斯舉行,英國女王伊麗莎白二世、美國總統特朗普以及其他國家元首 ... 於 lovetweast.com -

#10.「諾曼第大空降」(Band of Brothers) 與Kehlsteinhaus (Eagle

這長10小時的迷你影集「諾曼第大空降」根據二次世界大戰歷史專家作家 ... 也是有這一部分的原因,使得鷹巢及其附近是1945年盟軍連串轟炸的目標之一。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#11.【軍事論壇】諾曼地戰役盟軍欺敵智取 - 青年日報

兵法云:「是故政舉之日,夷關折符,無通其使。」早在登陸行動發起前半年,同盟軍已於英國地區開啟執行「反情報」任務,除加強控管對外國之通信 ... 於 www.ydn.com.tw -

#12.登陸諾曼第

2.諾曼地登陸1944年6月6日清晨,德軍諾曼地前哨部隊發現在大霧之中有大批的軍隊前來,才發現敵軍來臨,他們並沒有任何預警,匆匆趕著卓裝準備迎戰,而敵軍讓德軍的雷達系統 ... 於 www.toddringler.me -

#13.諾曼第&古寧頭 - 想不出來

在歷史課本中讀過,二戰期間的「諾曼第登陸」扭轉了歐洲大陸的戰局,德軍開始節節敗退。 ... 「中榮艦」沒有離開的原因,並不是識破了解放軍的計謀,使一招「空城計」 ... 於 johannescd2012.pixnet.net -

#14.諾曼第大空降第二集

演員陣容強大,製作花費高達一億兩千萬美元。 See full list on zh.wikipedia.org 德国纳粹节节败退,同盟国决定在欧洲开辟第二战场,而法国北部的诺曼底则成为新局开端的 ... 於 diamanteextremadura.es -

#15.對第二次世界大戰的局勢有重大影響。關於諾曼第登陸 - 題庫堂

29.( )西元1944年的諾曼第登陸,對第二次世界大戰的局勢有重大影響。關於諾曼第登陸,下列描述何者「正確」? (A)諾曼第登陸成功後,順利讓義大利與德國投降(B)諾曼第 ... 於 www.tikutang.com -

#16.[討論] 諾曼地空降是誰想出來的爛招- 看板Military

最近重看HBO諾曼地大空降一開始E連連長就失蹤了先假設他沒跑去跟德軍投誠好了那就是死了一開始就指揮失靈. 於 www.ptt.cc -

#17.D-DAY:諾曼第的巔峰時刻- 史蒂芬.安布羅斯 - Readmoo

《D-DAY》電子書- 1944年,正值第二次世界大戰最關鍵的年份,納粹德國的軍隊在各個戰場節節敗退,北非、地中海、義大利、蘇聯、大西洋… 於 readmoo.com -

#18.为什么一定要诺曼底登陆? - 头条问答

诺曼底登陆是1944年6月,在前苏联红军于欧洲东线战场独力抵抗德国的进攻并取得斯大林格勒战役和库尔斯克会战的惨胜后,应斯大林一再要求,由以美、英为首的盟军对德国在 ... 於 wukong.toutiao.com -

#19.諾曼第登陸遊戲

代號「霸王行動」諾曼第登陸到底是不是德國戰敗的原因. 今天18183小編就爲大家介紹一下火線指令諾曼第遊戲背景簡單介紹心得分享感興趣的玩家快來跟小編一起看看吧火線 ... 於 rureadyhost.com -

#20.諾曼第[二戰著名戰役諾曼第登入的簡稱] - 中文百科知識

諾曼第 登入:代號“霸王行動”(英語Operation Overlord),是第二次世界大戰中盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢。接近三百萬士兵渡過英吉利海峽前往 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#21.諾曼第登陸日,被千艘武裝戰艦圍繞著的斯文內號 - YouTube

海底大探索2: 諾曼第 的祕密Drain the ocean... ... 諾曼第登陸 有史上規模最大的兩棲入侵艦隊,現在英吉利海峽還有一百多艘登陸艇和船艦的船骸。 於 www.youtube.com -

#22.一本書讀懂世界歷史 - Google 圖書結果

為什麼盟軍要選擇在諾曼第登陸呢?因為這裏離英國的空軍基地相當近,這樣部隊才能取得空軍掩護,陸續上岸,建立牢固的橋頭堡。再有一○ ○個原因就是這裏有港口, ... 於 books.google.com.tw -

#23.诺曼底登陆胜利的五大原因,缺一点,可能都会影响战争结果

诺曼底登陆战役是世界历史上规模最大的两栖登陆战役,是战略性的战役,为开辟欧洲的第二战场奠定了基础,对加速法西斯德国的崩溃以及战后欧洲局势,都 ... 於 www.sohu.com -

#24.諾曼第大空降 - 博客來

書名:諾曼第大空降,原文名稱:Band of brothers : E Company, 506th Regiment, 101st Airborne : from Normandy to Hitler's Eagle's Nest,語言:繁體中文 ... 於 www.books.com.tw -

#25.諾曼第登陸之影響及其戰略意涵

(五)失敗原因:即使預判登陸重點有誤差,若德軍能靈活機動兵力,適切投入預備隊,仍可有效阻止美軍擴大灘頭陣地。其失敗原因可歸納如下:. 1.德軍高階將領在兵力部署與反 ... 於 www.youth.com.tw -

#26.97歲美國二戰老兵跳傘紀念諾曼第登陸75週年 - 自由時報

曾於1944年盟軍諾曼第登陸(D-Day)當天跳傘進入法國的高齡97歲美國老兵萊斯(Tom Rice),今天重演當年英勇跳傘行為,作為紀念諾曼第登陸75週年活動 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.D-DAY:諾曼第的巔峰時刻| 每週好書讀 - 中央社

晚上十點,諾曼第夜幕低垂,各個海灘的卸載工作停了下來。通過海空運輸,有將近一七五萬名美、加、英軍官兵在諾曼第登陸,傷亡人數約四九○○人。 於 www.cna.com.tw -

#28.最寫實的戰爭影集,讓你從男孩變成男人-諾曼地大空降

原由這部由HBO所製播的影集為真人真事改編,原著為軍事作家史蒂芬‧安布洛斯所撰寫的同名小說《Band of Brothers》。1998年,在電影《搶救雷恩大兵》 ... 於 tivo.pixnet.net -

#29.霸王行动- 维基百科,自由的百科全书

霸王行动(英語:Operation Overlord)为诺曼底战役的代号,是盟军于第二次世界大战期间成功奪回德占西欧的军事行动。1944年6月6日诺曼底登陆开始(海王星行动;亦称D ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.web諾曼地戰役的背景 - 教育大市集

諾曼第登陸 是第二次世界大戰中,非常重要的一次戰役,因為歐洲大陸大部分均為德軍佔領,盟軍從海上來,要反攻就必需能成功的登陸,所以1944年諾曼第登陸之役也可說是 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#31.諾曼第戰役原因– 諾曼第大空降線上看 - Beabast

諾曼第 戰役原因– 諾曼第大空降線上看. 1944年6月6日,被譽為“歷史上最漫長的一天”,這一天,盟軍龐大的軍事力量橫渡英吉利海峽,在法國諾曼第地區登陸。 於 www.beabast.co -

#32.諾曼第戰役期間德國防衛作戰之探討

此項人類歷史上最大規模的兩棲登陸作戰,始於一九四四年六月六日(D-Day)盟軍攻擊登陸法國諾曼第海岸。儘管憑藉著先期戰場經營所構築的工事與陣地,德軍卻未能擊退盟 ... 於 www.airitilibrary.com -

#33.淺談諾曼地登陸對第二次世界大戰西方戰場的影響作者

在堅忍行動中巴頓將軍以各項不存在的訊息誤導德軍主力,使得德軍主力. 在誤導地區加深防備,而疏忽其他地方,導致埋下了失敗的原因之一。盟軍在. 入侵前幾個月加強了登陸 ... 於 www.shs.edu.tw -

#34.諾曼第登入 - 中文百科全書

諾曼第 登入:代號“霸王行動”(英語Operation Overlord),是第二次世界大戰中盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢。接近三百萬士兵渡過英吉利海峽前往 ... 於 www.newton.com.tw -

#35.諾曼第登陸:美國到底是竊取蘇聯勝利果實,還是扭轉了二戰 ...

質疑的原因其實很好理解,畢竟1944年的德國已經是困獸之鬥,並且在1943年,蘇聯先後獲得了史達林格勒會戰和庫爾斯克會戰的勝利,尤其是後者更是成為了蘇德戰爭的「分水嶺」 ... 於 inf.news -

#36.最長的一日:諾曼第登陸的英勇故事電子書 - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀考李留斯雷恩的《最長的一日:諾曼第登陸的英勇故事》。**重現「二戰經典三部曲」的磅礡氣勢非虛構寫作大師不能錯過的經典傳世之作「D日」 ... 於 www.kobo.com -

#37.諾曼第登陸故事的運費、客服和退貨,PTT

關於「諾曼第登陸死亡」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 诺曼底战役- 维基百科,自由的百科全书諾曼第戰役發生于1944年,是第二次世界大戰西方盟軍在歐洲西線戰場 . 於 ec.mediatagtw.com -

#38.諾曼第登陸的英勇故事》:死亡的美軍屍體,彼此在海浪中輕輕 ...

... 的戰史經典之作,並且改變了新聞寫作的既定模式。 標籤: 最長的一日, 諾曼第登陸, Cornelius Ryan, 二戰, 大君主作戰, 讀者文摘, 登陸艇, 奧馬哈灘頭. 於 www.thenewslens.com -

#39.諾曼第登入讀後感 - 勵志人生網

從影片中我們可以看出,德軍失利的原因從自身上來說有2點,一是不利的估計局勢。諾曼第登入戰之際,德國的兵力分散過於嚴重,又由於東線吃緊,俄國的強勢反擊也給德軍帶來 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#40.諾曼地登陸戰

諾曼 地登陸戰. org 1944年6月6日清晨,十餘萬盟軍先頭部隊跨越英吉利海峽,搶灘登陸法國諾曼底海岸。. 如果有發現此狀況會給予適當處分而幫忙告知我會另外給予加分並請 ... 於 bonny-in-the-box.de -

#41.紀念諾曼第登陸75週年「搶救雷恩大兵」戲院將重新上映

大導演史蒂芬·史匹柏執導的電影「搶救雷恩大兵」( Saving Private Ryan )掀起了二戰熱,為了紀念諾曼第登陸75週年,將於美國600家戲院重新上映。 於 www.nownews.com -

#42.川普任內最棒演說! 法國紀念諾曼登陸75年 - 新唐人亞太電視台

歡迎回來,昨天6月6日,是著名的「諾曼第登陸」75週年紀念日。川普總統出席法國舉辦的諾曼底登陸75週年紀念活動。但令人意外的是,川普的演講, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#43.代號「霸王行動」:諾曼第登陸!到底是不是德國戰敗的原因

但是諾曼第登陸到底是不是德國失敗的主要原因的,其實也不是的,想一想當初的蘇聯,從莫斯科一路打到柏林,到後來英美聯軍和蘇聯紅軍把柏林包起來的時候,邱吉爾就不滿意了 ... 於 min.news -

#44.諾曼第戰役期間德國防衛作戰之探討@ 哈格魯(hglue) - 隨意窩

德軍防衛作戰無法有效遏阻盟軍攻勢的主要原因在於裝甲預備隊部署分散,未能在盟軍登陸的關鍵時刻發揮決定性影響。此外,居於絕對劣勢的海、空軍兵力、指揮系統混淆與缺乏 ... 於 blog.xuite.net -

#45.隆美爾與諾曼地戰役__臺灣博碩士論文知識加值系統

再者,有關於諾曼地登陸的作戰情況,以及隆美爾和諾曼地戰役的研究,也有不少資料 ... 爾為切入點,作為探討諾曼地戰役德國失敗的原因,其理由前已述說,此不在述及。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#46.從雙方觀點來看二次大戰最關鍵的一日D-day,又稱諾曼第戰役 ...

當然,登陸作戰也得需要演練,在隆美爾接手大西洋長城後的一個月,盟軍疏散德文郡小鎮斯拉普頓的居民並接管該地,原因是附近的海灘地形與諾曼第相似, ... 於 www.kshin.co -

#47.(濱海科勒維爾, 法國)諾曼第美軍紀念墓園- 旅遊景點評論

諾曼第 美軍紀念墓園:查看Tripadvisor 上在法國濱海科勒維爾的旅遊景點排名,瀏覽關於諾 ... 對我來說,這是我們這次旅行的主要原因,因為我想在這裏紀念諾曼底登陸75 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#48.Re: [問卦] 諾曼第登陸戰德軍比較怕還是盟軍 - PTT八卦政治

Re: [問卦] 諾曼第登陸戰德軍比較怕還是盟軍. 看板 Gossiping. 時間 2020-11-15 12:28:04. 留言 67則留言,33人參與討論. 推噓 26 ( 30推 4噓 33→ ) ... 於 pttgopolitics.com -

#49.諾曼底登陸:三張圖看懂75年前的6月6日發生了什麼 - BBC

諾曼底登陸75週年紀念儀式本周在英國朴茨茅斯舉行,英國女王伊麗莎白二世、美國總統特朗普以及其他國家元首都出席了當天儀式。 你了解諾曼底登陸戰 ... 於 www.bbc.com -

#50.諾曼底登陸_百度百科

諾曼底登陸:代號“霸王行動”(英語Operation Overlord),是第二次世界大戰中盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢。接近三百萬士兵渡過英吉利海峽前往法國諾曼底。 於 baike.baidu.hk -

#51.刺殺諾曼第- 線上看- 電影- 戰爭| HamiVideo - 中華電信

《刺殺諾曼第》第二次世界大戰最白熱化的1944年,在盟軍登陸歐陸戰場之前,一群被稱為“骯髒十三人”的特種美國部隊跳傘進入諾曼第,深入敵營執行一項危險的致命刺殺任務 ... 於 hamivideo.hinet.net -

#52.諾曼底登陸你也許不知道的9個「秘密」(組圖) -諾曼第- - 談古論今

《Saving Private Ryan》這部影片於1998年上映,曾轟動一時。儘管兩岸三地的譯法不同,大陸譯為《拯救大兵瑞恩》,臺灣譯作《搶救雷恩大兵》,香港譯 ... 於 www.secretchina.com -

#53.諾曼第登陸地點在PTT/mobile01評價與討論 - 牙科醫療資訊整合站

在諾曼第登陸背景這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者saluowu也提到網球/WTA年終賽雙打分組出爐謝淑薇戰法網、東奧冠軍組合2021-11-09 13:47 聯合報/ 記者曾思儒/ ... 於 dentist.reviewiki.com -

#54.第十一章第二次世界大戰

1 1944年6月6日,艾森豪指揮盟軍在法國的諾曼第登陸,向德國本土. 推進與蘇軍會師,占領柏林,希特勒自殺。 2 1945年5月7日德國投降。 於 www.education.ntu.edu.tw -

#55.历史上最大的两栖登陆战:诺曼底登陆共有21万盟军死亡

历史上最大的两栖登陆战:诺曼底登陆共有21万盟军死亡. ... 朝鲜对核武器的研究比中国还要早,而朝鲜研发核武器的原因也非常复杂. 02:45. 打开APP阅读. 於 biz.ifeng.com -

#56.物理探謎 - Google 圖書結果

古戰場再現在第二次世界大戰中,盟軍與德軍作戰由防禦到反攻過程中最著名的戰役要算諾曼地登陸戰。事情發生在1942年8月19日,地點在法國諾曼第的達埃比諾。 於 books.google.com.tw -

#57.Re: [問卦] 諾曼第登陸戰德軍比較怕還是盟軍- Gossiping板

都不怕。 因為諾曼底登陸實際上是美英撿人頭,二次世界大戰的走勢當時已經很明朗了,因為主戰場是蘇德之間,蘇聯已經開始戰略反攻了。 於 disp.cc -

#58.雙面間諜助諾曼第登陸成功,戰後人間蒸發,35年後重新現身

1944年6月6日至1944年8月25日,盟軍展開霸王行動,諾曼第登陸戰役持續 ... 顯然,德軍對盟軍登陸的主攻方向出現了嚴重誤判,而導致這一誤判的原因是盟 ... 於 twgreatdaily.com -

#59.二战诺曼底登陆有多惨烈? - 知乎

既然问的是“诺曼底登陆”而不是“诺曼底战役”,那么这个问题针对的应该就是D日时的滩头战斗。 至少对于英联邦负责的东部集团三个滩头中的两个来说攻击行动称不上有多 ... 於 www.zhihu.com -

#60.兩棲戰: - 第 21 頁 - Google 圖書結果

但這些部隊從此以後便被牢牢牽制於此,他們無論對於蘇聯戰場還是義大利戰場均愛莫能助,同樣也無法抽身去抵抗盟軍的諾曼第登陸行動。兩棲突襲的第四個原因則可能是為了 ... 於 books.google.com.tw -

#61.失敗與成功之探索分組報告諾曼第登陸

諾曼 地防守失敗原因. 1.守軍兵力素質不一,多為守備師或後備役,. 且裝備缺乏,特別是裝甲部隊和飛機,兵力. 調動也不統一。 2.敵軍開始登陸時,西線司令部曾上報 ... 於 my.stust.edu.tw -

#62.諾曼第戰役被遺忘華裔英雄飛機起火千尺降傘力戰遭炸傷

諾曼第登陸 行動,為二戰盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢。 ... 據譚立人指出,當時在美華人積極參戰,主要兩個原因,首先1937年日軍侵華,不 ... 於 www.bastillepost.com -

#63.諾曼第位置 - Motics

諾曼第登陸 當日凌晨,盟軍空降部隊降落到敵人後方;數千艘船聚集在諾曼第海岸, ... 淺談諾曼地登陸對第二次世界大戰西方戰場的影響2 (一)選定6 月6 日進攻的原因在 ... 於 www.motics.me -

#64.決定諾曼第登陸的計劃——最長的一周 - 人人焦點

2020年11月1日 — 諾曼第登陸. ,並贊其爲二戰中最偉大的軍事行動之一,因爲這場空戰的勝利對於日後晝間實施精準轟炸,以至於對於更遠的1944年春季發動的跨英吉利海峽的 ... 於 ppfocus.com -

#65.鬼扯的52軍戰諾曼第

被淹沒的史實:中國52軍浴血奮戰諾曼第,才使中國獲得五常席位 ... 在諾曼地登陸戰裏,能和盟軍王牌一起作戰,撕開德軍防線的該是怎樣一隻精銳? 於 gmhjohnny.wordpress.com -

#66.諾曼第登陸:你可能不知道的10個秘密 - 風傳媒

2019年6月7日 — 1944年6月6日清晨,十餘萬盟軍先頭部隊跨越英吉利海峽,搶灘登陸法國諾曼第海岸。代號「霸王行動」的諾曼第戰役是世界戰爭史上規模最大的海上登陸戰役 ... 於 www.storm.mg -

#67.二戰中最精彩的博弈,加萊位置更好,盟軍為何選擇諾曼第登陸?

1944年的6月6日,盟軍在諾曼第成功登陸,震驚了世界。 ... 原因就在於加萊這個地方,它實在是好的太過分了,盟軍想得到,人家希特勒能想不到? 於 read01.com -

#68.[問卦] 諾曼地登陸搶灘衝第一個的在想啥- Gossiping - PTT生活 ...

Re: [問卦] 諾曼地登陸搶灘衝第一個的在想啥 ... 是還沒上岸就陣亡的士兵德軍在奧馬哈海灘部署了大量的火炮,登陸艇跟登陸艦是很容易射擊的目標最後能夠反攻成功的原因 ... 於 ptt-politics.com -

#69.大君主作戰

大君主作戰(英語:Operation Overlord)為諾曼第戰役的代號,是盟軍於第二次世界大戰期間成功奪回德占西歐的軍事行動。1944年6月6日諾曼第登陸開始(海王星行動; ... 於 www.wikiwand.com -

#70.趁我們還活著| 誠品線上

菲尼(Chuck Feeney)列為全美排行第二十三名富豪。 ... 他笑著回憶,在諾曼地登陸時失去一條腿的貝克後來告訴他,他接到這麼一大筆捐款 ... 他考慮的主要原因有兩個。 於 www.eslite.com -

#71.「諾曼第登陸地圖」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

诺曼底战役跳到登陸- 這場戰役在1944年6月6日展開,是迄今為止人类近代历史上规模最大的一次海上登陸作戰,近300萬盟军士兵横渡英吉利海峡后在法国諾曼第地區 ... ,. 於 1applehealth.com -

#72.諾曼底登陸主力是哪國諾曼底登陸經驗教訓- 飛飛歷史網

諾曼底登陸的主力應該是英美聯軍,也就是説,主力是英國和美國。當時英美聯軍的參戰兵力主要有陸軍第21集團軍羣、轄:美第一、英第二和加拿大第一等3個 ... 於 www.fflsw.com -

#73.諾曼第戰役期間德國防衛作戰之探討 - 中央研究院歐美研究所

德軍防衛作戰無法有效. 遏阻盟軍攻勢的主要原因在於裝甲預備隊部署分散,未能在盟. 軍登陸的關鍵時刻發揮決定性影響。此外,居於絕對劣勢的. 海、空軍兵力、指揮系統混淆與 ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#74.諾曼第戰役諾曼第登陸》三張圖看懂75年前的6月6日 ... - XHYMP

以下我們將簡要瞭解豐富的活動內容。 諾曼第登陸成功的5個原因諾曼第登陸是第二次世界大戰中盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢,盟軍從海上來,戰役發生在1944年6月6 ... 於 www.retrplusapp.co -

#75.諾曼第大空降01

第二次世界大战接近尾声,同时也到了战况最为惨烈的时节。德国纳粹节节败退,同盟国决定在欧洲开辟第二战场,而法国北部的诺曼底则成为新局开端的要冲所在。1944年6月6 ... 於 fabiodemartini.it -

#76.二戰時期諾曼第登陸之原因 - 每日頭條

2018年1月28日 — 1944年6月6日,一場歷史上規模最大的登陸戰役在諾曼第灘頭正式打響。288萬美英盟軍在15000架飛機、4000多艘登陸艦艇和其他技術兵器的配合下,在法國北部諾 ... 於 kknews.cc -

#77.諾曼第登陸75週年儀式16國領袖齊聚英國 - 民視新聞

明天(6月6日)就是諾曼第登陸75週年,紀念音樂會今天在英國樸茨矛斯率先登場,包括英美德法、加拿大等16國領袖出席這場紀念活動。 於 www.ftvnews.com.tw -

#78.法國諾曼第D-Day海灘 - Dr. Phoebe 愛旅行

也是在這個D-Day的成功突擊之後,從那之後開始扭轉整個戰局(另外一個原因就是希特勒腦袋灌水攻打俄羅斯,結果一大半軍隊敵不過北國的冬天,都被凍死)。 於 drptraveling.blogspot.com -

#79.二戰史·轟雷狂飆◎繁體中文版 - Google 圖書結果

諾曼第 空降大戰 1.戰前迷惑諾曼地登陸戰役代號為「霸王戰役」,是第二次世界大戰中一次戰略性的登陸行動。戰役1944年6月6日起,至7月24日止,投入的兵力為4個集團軍, ... 於 books.google.com.tw -

#80.撐不只兩週?鄉民神分析「中共遲遲不打台灣的原因」 - PEEKME

他以台海戰役對比諾曼地登陸,列出三點不同:. 1. 英吉利海峽最窄34公裡(多佛海峽),而台灣海峽寬度最窄有123公裡(平潭到新竹) ... 於 www.peekme.cc -

#81.參加諾曼第登陸的華人飛行員 - Airway e-shop

不過因為新加坡太快陷落的原因,他無緣參加在東南亞的對日作戰,而是在北非、西西里以及義大利戰場上空執行針對納粹德國的偵察任務。但陳家海也因為這個原因,有機會在75年 ... 於 www.airwayeshop.com -

#82.撐不只兩週?鄉民神分析「中共遲遲不打台灣的原因」 - boMb01

他以台海戰役對比諾曼地登陸,列出三點不同:. 1. 英吉利海峽最窄34公里(多佛海峽),而台灣海峽寬度最窄有123公里(平潭到新竹) ... 於 www.bomb01.com -

#83.諾曼第大空降- 维基语录,自由的名人名言录

雷霆傘兵(英语:Band of Brothers) 是一套在2001年首播,有關第二次世界大戰的電視劇集,製作人包括知名導演史蒂芬·史匹 ... 第2集:諾曼第登陸日(Day of Days)编辑. 於 zh.m.wikiquote.org -

#84.頂尖情報員的高效判讀術:立辨真偽、快速反應、精準決策的10個技巧

該行動的主要目的,是讓德軍最高統帥部以為 諾曼第登陸只不過是第一階段,主要入侵目標是加萊海峽省(Pas de Calais)。諾曼地登陸行動沒有以失敗收場,背後的原因很有可能 ... 於 books.google.com.tw -

#85.航空最前線Frontline - 偉大的諾曼第英雄... | Facebook

盟軍在諾曼第登陸,於法國北部開闢第二條反攻軸心國的歐洲主戰場,不只是加速了 ... 這也是為什麼本刊一直認為,應該要把傘兵作戰納入空中作戰範疇的一個重要原因。 於 www.facebook.com -

#86.諾曼底登陸戰德軍失敗的原因1944-1945 - HSR123 的部落格

海空力量過於薄弱,實力太過相差懸殊。作為抗登陸的重要力量,德軍海空軍實在太弱,其空軍既要在廣闊的蘇德戰場上作戰,又要對付盟軍對德國本土的戰略轟炸 ... 於 blog.udn.com -

#87.諾曼地登陸七十週年,台灣看見甚麼? | 想想論壇

夏日陽光下,諾曼第海灘在七十年後的這一天,無疑是充滿激情的。遼闊的大海顯得格外蔚藍,以及安靜。是的,比起太平洋的浪濤澎湃,大西洋顯得格外安靜。在 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#88.Untitled - 國立台南第二高級中學

請問:上述所說「重建世界」的主要原因是什麼? ... 15、1944年6月,同盟國陣營的軍隊在法國諾曼第登陸,開啟「第二戰場」,此行動是為那一場國. 際高峰會的決議? 於 www2.tnssh.tn.edu.tw -

#89.中國一季度外幣募資同比大減逾六成

美股方面,美華國際醫療於今年2月登陸美國納斯達克,融資金額約3,550萬美元。這與去年第一季度中概股赴美上市的火熱情況形成了鮮明對比。去年前三個月,在 ... 於 www.epochtimes.com -

#90.二戰史·大漠廝殺◎繁體中文版 - Google 圖書結果

盟軍初期失利的最主要原因。 ... 甚至是飛躍性的進步,在這些登陸戰中所積累的經驗教訓,都成為諾曼地登陸最寶貴的財富,為諾曼第戰役的輝煌勝利奠定了堅實的基礎。 於 books.google.com.tw -

#91.施孝瑋看《諾曼第大空降》:兄弟連的正港兄弟情 - CatchPlay

《諾曼第大空降》這套10集的影集,改編自〈Band of Brothers〉。這本小說以口述歷史的寫作方式,架構了美國陸軍101空降師第506步兵團第2營的E連, ... 於 www.catchplay.com -

#92.家和萬事興差點毀掉諾曼地計畫的思鄉老婆 - 地球圖輯隊

最近英國情報處的解密資料顯示,諾曼地登陸差點因為家庭糾紛而出現差錯. ... 根據2011年報導,諾曼地登陸之所以能夠成功,部分原因要歸功於英國情報局 ... 於 dq.yam.com -

#93.诺曼底登陆——作战简评(十一)_新浪军事

盟军登陆成功的主要原因有以下几点:. 一.成功组织了战略欺骗,使得德军统帅部判断错误,不仅保障了登陆作战的突然性,还保证了战役顺利进行,对整个 ... 於 mil.news.sina.com.cn -

#94.諾曼第登陸成功後,西線德軍已崩潰,為什麼德國還能堅持大 ...

1944年6月6日,盟軍先頭部隊總計17.6萬人跨越英吉利海峽,在法國北部的諾曼第登陸。在此後一個多月時間裡,將近300萬盟軍部隊如潮水般湧入法國,從而拉開 ... 於 twdaily.org -

#95.國軍血戰諾曼地?湖北高中聯合模擬考赫見釣魚文 - ETtoday

丘吉爾同意了,於是國民黨52軍在美國援助下進行訓練後,參加了整場諾曼底登陸戰役,取得了輝煌戰績。材料(指題目內容)表明中國入常的主要原因是:A.羅斯福 ... 於 www.ettoday.net -

#96.聽懂新聞D DAY 諾曼地登陸日

6月6號是諾曼島登陸紀念日。也就是史上最著名的D-Day。在軍事術語中「D」經常作為表示一次作戰或行動發起的那一天。諾曼第戰役發生在1944年,是第二次 ... 於 tw.news.yahoo.com