語言學概論台大的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarciaBartusiak寫的 黑洞簡史:從奇異點到重力波,愛因斯坦到霍金,清晰解析困擾物理界300年的神秘天體 和蔡宗翰的 寫給中學生看的AI課:AI生態系需要文理兼具的未來人才都 可以從中找到所需的評價。

另外網站專任教師劉彩秀Tsai-hsiu Liu - 世新大學英語暨傳播應用學系也說明:英語語言史概論(0/2). 領隊導遊英語(0/2). 語言研究與寫作(0/2). 學歷. 美國夏威夷大學語言學博士. Department of Linguistics, University of Hawai , i at Manoa.

這兩本書分別來自貓頭鷹 和三采所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出語言學概論台大關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出因為有 口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁的重點而找出了 語言學概論台大的解答。

最後網站[評價] 語言學修課建議與學習心得彙整(台大編)- 看板NTUcourse則補充:台大 外文系的語言學師資較少,且無語概以外的必修,因此近年只能穩定開設「英語語音學(一、二)」、「句法學(上、下)」、「社會語言學概論(一、 ...

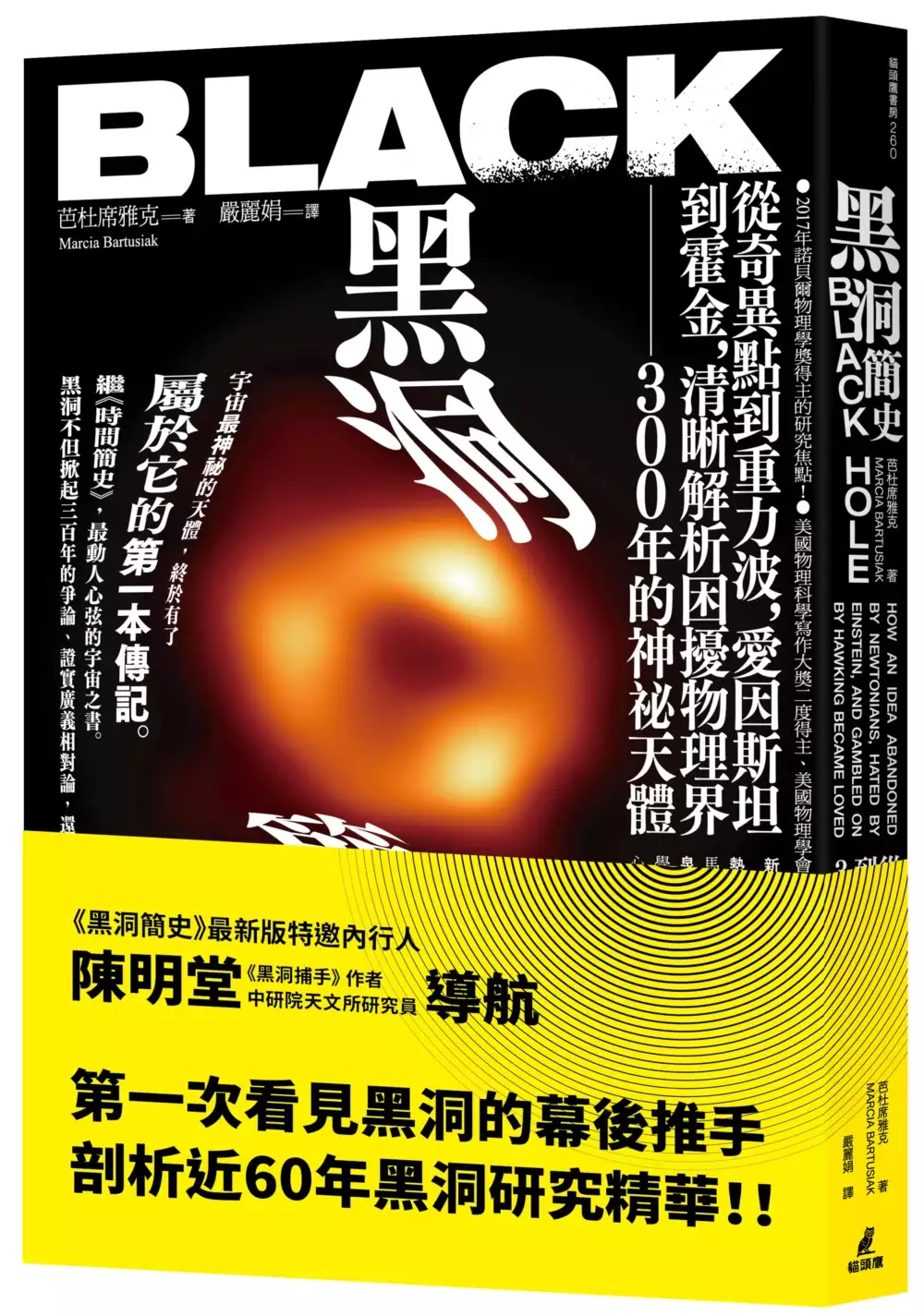

黑洞簡史:從奇異點到重力波,愛因斯坦到霍金,清晰解析困擾物理界300年的神秘天體

為了解決語言學概論台大 的問題,作者MarciaBartusiak 這樣論述:

錄發現黑洞的完整記 臆測、辯論與賭注 ◎陳明堂教授(中研院天文所研究員、《黑洞捕手》作者)新版序 ◎美國物理科學寫作大獎二度得主、麻省理工科學寫作教授最新力作 ◎美國物理學會安德魯哲鎂大獎(此獎表彰年度物理科學最有貢獻者)得主作品 看這個神祕的天體如何掀起300年的爭論、證實廣義相對論,還有害霍金輸掉一年份性感雜誌! 我們幫黑洞拍了照,但黑洞是什麼? 《星際效應》裡那巨大美麗的黑洞震懾人心,而我們從未真正了解黑洞裡究竟存在什麼。在2019年,橫跨世界的「事件視界望遠鏡」計畫發表了第一個黑洞的清晰影像,他們更在2022年宣布拍到銀河系中央的黑洞全貌。黑洞的密度高過宇宙的任何一個地

方,是宇宙中的空間深淵,吸入所有物質,連光都無法逃脫。 困擾物理學界超過300年的謎 關於黑洞最早的紀錄來自十八世紀,但在當時古典物理學的框架下,黑洞就是個不該存在的禁忌話題。就算到了近代物理開始發展的這一百多年,黑洞的存在與理論基礎仍然充滿爭議與論戰,連愛因斯坦和霍金都曾經栽在黑洞的手裡。 打臉愛因斯坦與霍金的黑洞 麻省理工學院科學寫作教授芭杜席雅克在本書中梳理了300年來的黑洞理論發展史,也記錄了那些物理大師們被黑洞弄得團團轉的樣子:愛因斯坦打從心底不相信黑洞的存在——近代對黑洞的觀測卻反過來驗證了廣義相對論。因為研究黑洞互撞的重力波而獲得2017年諾貝爾物理學獎的物理學家索恩,也

因為黑洞從霍金手裡贏得了一年份的性感雜誌。 推薦人 卜宏毅 台師大物理系助理教授 余海峯 馬克斯普朗克地外物理研究所天體物理學博士 高涌泉 台灣大學物理系兼任教授 陳丕燊 台灣大學梁次震宇宙學講座教授 溫文玉 中原大學物理系教授

台灣民族學的發展與意義

為了解決語言學概論台大 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

寫給中學生看的AI課:AI生態系需要文理兼具的未來人才

為了解決語言學概論台大 的問題,作者蔡宗翰 這樣論述:

第一本針對108課綱科技素養的趨勢教育書。 AI一定是理科腦? 文科腦在AI發展有何重要性? 「AI界李白」蔡宗翰教授結合輔導高中以上學生與台灣人工智慧學校的豐富經驗, 介紹國內外AI應用發展與趨勢, 提供給正在嘗試接觸AI、學習AI、運用AI、 甚至以AI為志業讀者最全面實用資訊! AI 沒有辦法隨機應變,卻能取代50% 人類工作。 但別擔心,你可以先建立AI 的核心素養! AI 雖是顯學,卻又讓人望而生畏, 誰不必擔心被AI 淘汰?誰可以搭上AI 熱潮? 身處在AI 領域,每年帶

隊參與 AI CUP, 甚至整合數位與人文,進行跨領域探究、 培養無數AI 人才的「AI 界李白」蔡宗翰教授告訴你: 「AI就是要你!對!不要怕!」 文科生跨領域學習AI 並不少見, 即使是理科生,也同樣要學習如何發掘問題、尋找解題方向, 並且培養主動積極的思考力、研究力、團隊力! AI 會越來越跨領域,既包羅萬象,就會需要各種不同的人才。 不管是文科生、理科生,都可以學習AI、運用AI、打造AI ! 【書籍資訊】 無注音,適合12歲以上&老師、家長閱讀 教育議題分類:科技教育、資訊教育

學習領域分類:科技 本書特色 第一部分:對應108 課綱精神,超前布署:如何問好問題、如何設定題目與解題、如何與團隊協同合作? 第二部分:從「AI 的發展」及「AI 技術」來認識AI。 第三部分:培養「以AI 思維看世界」的能力,逐步建立AI 專家的素養、提供進入AI 的具體途徑。 名人推薦 教育部-師大附中「中小學校人工智慧計畫」AI 計畫主持人 李柏翰 臺北市立建國中學生物科教師 周麗芬|智齡科技創辦人 康仕仲 博士 AI4kids 創辦人暨執行長 陳佳慧|臺北市立建國中學資訊教師

許雅淳 未來內容AR/VR 劇場製作人 馮勃翰|耐能創辦人兼執行長 劉峻誠 博士 (以上依姓名筆劃順利排列) 專文推薦 臺灣大學電機工程學系副教授 李宏毅 臺北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授 翁仕明 醫師 臺灣大學電機工程學系教授 葉丙成|輔仁大學中國文學系副教授 劉雅芬 臺北市立建國高級中學科學班學生 許澤厚 同學 (以上依姓名筆劃順利排列) 好評推薦 相較於一些把 AI 理論講得硬梆梆的書籍,蔡教授這本書非常適合想對 AI 了解的中學生,或任何 AI

新手。——臺灣大學電機工程學系教授 葉丙成 108課綱的核心精神是「終身學習」,本書對應108課綱精神,超前佈署,呈現多元跨域整合的實例,帶領同學們一起培育AI核心素養!—— 輔仁大學中國文學系副教授 劉雅芬 蔡宗翰教授常常到本校演講指導我們,榮幸拜讀蔡宗翰教授大作,深讀後發現本書一語道破目前的學生的AI學習狀況。本書以學生本位案例出發來探討,內容生動貼切,並探討AI技術發展,最後導入學生該如何用眼光來審視自己的路。全文字裡行間人文底蘊盎然而生,AI見解獨到,道出學生AI學習的盲點,是一本值得珍藏與品味的好書。—— 教育部-師大附中「中小學校人工智慧計畫」AI

計畫主持人 李柏翰 李白老師不僅是AI專家,更涉獵包含文史藝術、政治社會、乃至於運動競技等多元領域,其豐富的學養,總是能帶給青年學子多元的觀點與創新的思維。在AI學習的路上,李白老師引領讀者洞察學習盲點,建立正確的學習心態與跨領域的學習格局,並對於人工智慧的認知由懞懂變得清晰。推薦本書給對於AI領域有興趣、正在找尋學習或研究方向、想了解AI對自己未來學涯或職涯發展幫助的學子,李白老師將讓你更懂得如何善用AI為自己賦能,開創未來。—— AI4kids創辦人暨執行長 陳佳慧 這是一本「非典型」的AI入門書。李白老師不只深入淺出地介紹了AI的各種應用,更苦口婆

心分享了身處AI世代的年輕學生,所必須培養的態度與能力。正是這些態度與能力,才讓人可以不被AI取代,並能夠掌握AI、善用AI,來解決問題、創造價值。—— 未來內容AR/VR劇場製作人 馮勃翰

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決語言學概論台大 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

語言學概論台大的網路口碑排行榜

-

#1.(改為線上)「 計算語言學概論」課堂演講(含程式實作)5/21

講者:曾昱翔 (台大語言所博士後研究員). 講題:計算語言學觀點下的深度語言模型:BERT介紹與實作. 時間:5/21 (五) 10:10 - 12:00. 於 ling.nccu.edu.tw -

#2.台大數位補習班王玨老師語言學概論第1-26集全@ blog - 隨意窩

軟體名稱:立功文教、台大數位補習班王玨老師語言學概論第1-26集全適用於高普考、特考、研究所考試、國家考試、民間考試(mp4格式可在家用電腦+ipad+iphone+ipod+android ... 於 blog.xuite.net -

#3.專任教師劉彩秀Tsai-hsiu Liu - 世新大學英語暨傳播應用學系

英語語言史概論(0/2). 領隊導遊英語(0/2). 語言研究與寫作(0/2). 學歷. 美國夏威夷大學語言學博士. Department of Linguistics, University of Hawai , i at Manoa. 於 dteng.wp.shu.edu.tw -

#4.[評價] 語言學修課建議與學習心得彙整(台大編)- 看板NTUcourse

台大 外文系的語言學師資較少,且無語概以外的必修,因此近年只能穩定開設「英語語音學(一、二)」、「句法學(上、下)」、「社會語言學概論(一、 ... 於 moptt.tw -

#5.2021 台大外文營變形記METAMORPHOSES

語言學概論. 選修. (文學作品讀法). 專題演講. 西洋文學概論. 第二外語一. (西班牙語). 第二外語二. (俄語). 西洋文學概論. 解除變形. 口訓分班測驗. 口語訓練. 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#6.專任師資 - 英語學系- 國立臺灣師範大學

授課領域:母語習得、第二語/外語習得、應用語言學專題討論、語言學概論、中級聽講、 ... 授課領域:英國文學、美國文學、西洋文學概論、華人英文名著選讀、自傳文學、 ... 於 www.eng.ntnu.edu.tw -

#7.Gabriel Hong - 輔仁大學

語言學概論 、語音學、音韻學、生物語言學、生物符號學、聽語解剖生理學、心理語言 ... 1995 擔任阿根廷音樂學暨音樂史教授Alicia Terzian假台大思亮館演講「阿根廷和 ... 於 www.ling.fju.edu.tw -

#8.語言學概論台大 :: 台灣藥局網

語言學概論台大 | 台灣藥局網. 語言學概論台大 三重區藥局 蘆洲中正路藥局 蘇安琪 張彩柑 大雅藥局24h 王珮榕 百芳大藥局 久億藥局官網. 相關資訊整理 ... 於 pharmacy2.idatatw.com -

#9.十萬個人社是甚麼之語言學學程

受訪者:蘇宜青老師國立清華大學語言學研究所研究領域:Cognitive ... 我當初讀的是台大外文系,上語言學概論時,別的同學叫苦連天,我卻覺得很有趣。 於 nthuhss2013.pixnet.net -

#10.Fw: [心得] 華語教學研究所準備心得- 看板ChineseTeach

推甄落榜之後就開始全心準備筆試,報了台大、政大和師大。 ... 準備方法‧語言學概論由於系上並沒有開語概相關的課程, 對我來說算是全新的科目,所以除了自己去找書來 ... 於 pttcareers.com -

#11.國立臺灣大學語言學概論的教授評價網:共收錄12位教授

國立臺灣大學語言學概論好嗎?如何選課?高中生、大學生如何選填科系、研究所?來這裡查看系所教授評價. 於 urschool.org -

#12.110 台清師交語言所考試心得-有問必答專區 - 1111職涯論壇

語言學概論 (47) 專業英文(80) 口試(73) ... 語言學概論(67) 語言分析(75) 口試(88.67) ... 台大往年也有考過Acoustic甚至是Articulatory的東西。 於 www.jobforum.tw -

#13.語言學概論(一) Introduction to Linguistics I - 交通大學開放式課程

課程用書:Contemporary Linguistics: An introduction by William Delaney O'Grady, William O'Grady, Michael Dobrovolsky, and Francis Katamba. 為求學習成效完美,請 ... 於 ocw.nctu.edu.tw -

#14.政大語言學概論 :: 全台ATM分佈網

... 政大語言所,語言所ptt,語言學研究所dcard,語言所出路,語言所dcard,台大語言所,語言所 ... 考上師大政大成大語言所語言學概論重點筆記來自:Contemporarylinguistics ... 於 atm.iwiki.tw -

#15.An Introduction to Language 11e - 台大語言學概論用書

在台北市(Taipei),Taiwan 購買An Introduction to Language 11e - 台大語言學概論用書. 有些許使用痕跡例如折痕,不影響閱讀無任何筆記,乾乾淨淨於書籍中找到最棒的 ... 於 tw.carousell.com -

#16.台灣大學外文系施靜樺 - IOH 開放個人經驗平台

靜樺熱愛藝術,卻也喜歡數理,從數資班畢業後,還是選了台大外文系, ... 台灣大學外文系的語言學課程從大二必修的「語言學概論」開始,之後也有語音學、句法學、社會 ... 於 ioh.tw -

#17.大學 外語學群 - Cheers快樂工作人

文學概論、語言學概論、英國文學、美國文學、日本文學史、商用英文、口語練習、寫作練習、聽力訓練等。 師長帶路1. 江丕賢東海大學文學院院長. 概略來說 ... 於 www.cheers.com.tw -

#18.建功文教、台大數位補習班王玨老師語言學概論第1

英語翻譯拉脫維亞語我們翻譯XYZ網址是:http://so566.com 對語言有深切研究,能在短時間內創立您翻譯說話學概念。 講授科目:說話學概論、說話學分析陳銘老師電子儀表 ... 於 jenninoa78jw.pixnet.net -

#19.語言學概論英文大學英文的語言學概論 - Dykpo

語言學概論 (一) – 交大修課心得課程資料語言學概論(一) 開課:潘荷仙老師修課年度:101外文系使用的教科書是《Language Files》,雖然看起來很厚不過其實語言簡練十分 ... 於 www.yamoner.co -

#20.第二屆語言學卓越營報告 - 科技部

張雯婷中研院語言學研究所研究助理. 巫宜靜中研院語言學研究所研究助理 ... 證書者共29 人,包括台大9人、交大3 ... 中文計算語言學概論、中文語音處理與. 語料庫語言學 ... 於 www.most.gov.tw -

#21.91年政大語言所探花,鄧敦弘台大外文系畢,洞悉校所研究核心

目前國內有語言研究所的包括台大、清大、師大、政大、中正、中山等校。台大的筆試一共考三科:語言學概論、語言分析及一般能力分析測驗,其中一般能力分析測驗是91年才 ... 於 master.get.com.tw -

#22.[試題] 106-1 張麗麗語言學概論甲上期末考- 看板NTU-Exam

課程名稱︰語言學概論甲上課程性質︰中文系大一必修課程教師︰張麗麗開課學院:文學院開課 ... │「小陳打賭這次是歷史學者當選台大校長」是行為句。 於 www.pttweb.cc -

#23.語言學概論台大、郭貞秀ptt在PTT/mobile01評價與討論

心理語言學ptt ; [評價] 語言學修課建議與學習心得彙整(臺大編) – 看板NTUcourse – 批踢踢實業坊, 2020/8/14 ; [評價] 103全王珊珊語言學概論上下– 看板NTUcourse, 2015/6/ ... 於 attractions.reviewiki.com -

#24.Lec01 語言學概論(一) 第一週課程介紹

Lec01 語言學概論(一) 第一週課程介紹. 1:05:16,; 481 views,; 2017-07-07,; students Work 上傳,; 收藏 0. NYCU OCW. 113K subscribers. 於 ocw-fms.csu.edu.tw -

#25.語言學概論小孩不笨| PDF - Scribd

語言學概論 蔡宗哲493202267. 小孩不笨這部片除了讓我們一窺不只是臺灣對升學主義的重視等教育問題外, 藉由電影我們也可以了解到新加坡是一個很多元的文化,他們的語言 ... 於 www.scribd.com -

#26.「語言學概論ptt」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

[評價]... [評價] 語言學修課建議與學習心得彙整(台大編)2020年8月15日— 好讀網頁版: https://www.ptt.cc/bbs/NTUcourse/M.1597497469. ... 學習心得與課程評價1.1 ... 於 1applehealth.com -

#27.不單純只學語言!外文系還要讓你對世界充滿好奇心 - 遠見雜誌

學測前曾獲高中推薦台大外文系,但學測成績未達標準。於是以指考方式拼外文系,從台政師一路填到中央、中興、中正,最後落在中興。 於 www.gvm.com.tw -

#28.110-1語言學概論推薦 - 臺灣大學板 | Dcard

我想修習星期三早上的語言學概論,有郭貞秀和石書豪兩位老師開課,網路上查不到完整 ... 希望老師講課清楚易懂,但考試不要太難>< - 語言學,台大,選課. 於 www.dcard.tw -

#29.課程地圖

英語構詞法(0/3), 英語詞源學(3/0). 語言學與教學課群. 一般語言學. 英語語音學(3/0), 英語語言學概論(3/3). 英語音韻學(0/2). 應用語言學. 於 english.scu.edu.tw -

#30.外國語文學系

語言學課程:語言學概論、語音學、語意學、構詞學… ... 「台大外文系的系風較偏文學,老師對文筆的要求很嚴格,如果對文學沒興趣,念起來既枯燥又乏味。 於 163.28.10.78 -

#31.预售高尿酸症的饮食与治疗帮你降低尿酸、控制普林 - 京东

作者:,,; 出版社:; 出版日期:2019/02/14; 語言:繁體中文 ... 中中台湾大學醫學院畢業,曾任:台大醫院代謝內分泌科臨床研究醫師、羅東博愛醫院新陳代謝科主任。 於 item.jd.com -

#32.[評價] 103全王珊珊語言學概論上下- 看板NTUcourse

本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途?(須保留原作者ID) (是/否/其他條件): 是哪一學年度修課:103-1 103-2 ψ 授課教師(若為多人合授請 ... 於 www.ptt.cc -

#33.110 師交政成語言所考試心得- - TUN大學網有問必答社群

政大語言所: 初試過但沒去複試國文(52) 英文(81) 語言學概論(忘了..) F. 書單&各科準備方法語言學三本聖經 (1) An Introduction to Language: 這本是 ... 於 university.1111.com.tw -

#34.林盈妤| 國立臺北教育大學

專任教師. 職稱, 助理教授. 姓名, 林盈妤. 聯絡電話, 校內分機55223. 電子郵件, [email protected]. 職稱, 助理教授. 研究專長, 語言學,語意與語用, ... 於 childrenenglish.ntue.edu.tw -

#35.國立中興大學外國語文學系/簡德浩(2012畢;現就讀台師大 ...

文學、語言學、第二外語、語言教學等等3.在外文系中,哪些主修比較重要? ... 學測前曾獲高中推薦台大外文系,但學測成績未達標準。於是以指考方式拼外文系,從台政師 ... 於 m.facebook.com -

#37.語言學概論(一) Introduction to Linguistics I - 台灣開放式課程聯盟

語言學概論 (一) Introduction to Linguistics I. 2011-09-01-2012-01-01. 國立陽明交通大學(原國立交通大學) 外國語文學系賴郁雯. 關鍵字: 語言學概論 Linguistics. 於 www.tocec.org.tw -

#38.曹政奭- 维基百科,自由的百科全书

《建築學概論》 · 《愛上王世子》 · 《觀相大師:滅王風暴》 · 《Oh 我的鬼神君》 · 《嫉妒的化身》 · 《Two Cops》 · 《極限逃生》 · 《機智醫生生活》. 於 zh.wikipedia.org -

#39.[問題] 外文系語言學概論 - PTT Web

[問題]外文系語言學概論@ntucourse,共有0則留言,0人參與討論,0推0噓0→, 作者imagine155 (155)看. 於 pttweb.tw -

#40.語言學概論上ptt - Rls

內容與外文系的語言學概論大致相同,但著重在漢語,因此老師講完原文課本上的英語例子後就會加強說明漢語的情況。 δ ... 語言學概論+英文+語言分析(例如台大語言所) 4. 於 www.nneyuu.co -

#41.語言學研究所考古題 - 國立清華大學圖書館

學年度, 考科. 111. 因應疫情措施111學年度改為資料審查,沒有試題. 110. 語言學概論 · 語言分析. 109. 語言學概論 · 語言分析. 108. 語言學概論 · 語言分析. 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#42.國立臺灣大學外國語文學系 - ColleGo!

文學課程的設計,一方面由西洋文學概論進至英美與歐洲文學,提供史的概觀; ... 並以此為基礎進行文學、文化、語言學、語言教學、翻譯等相關學科與專業 ... 於 collego.edu.tw -

#43.[評價] 103全王珊珊語言學概論上下 - 教育百科

語言學概論台大 ,你想知道的解答。批踢踢實業坊›看板NTUcourse關於我們聯絡資訊返回看板作者rogerliu84(丁丁是個人才)看板NTUco...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#44.32 - NTU Sweety Course

流水號 授課對象 課號 班次 課程名稱 課程識別碼 全/半年 必/選修 授課教師 加選方式 26158 外文系 FL3001 01 服務學習三 102 00330 半年 必修 曾麗玲 2 14393 外文系 FL3001 03 服務學習三 102 00330 半年 必修 沈曉茵 2 30242 外文系 FL1012 文法練習一 102E10410 半年 選修 彭泰迪 2 於 ntusweety.herokuapp.com -

#45.大學英文的語言學概論ch1, 2 筆記- Clearnote

台科應外大一的語言學概論用書:An introduction to Language 1-4是自己整理完印出的電子檔5+6是自己整理的 ... 𝙿𝚑𝚢𝚜𝚒𝚌𝚜|台大普通物理筆記. 於 www.clearnotebooks.com -

#46.課程資訊 - 【國立臺灣科技大學數位學習平台】

105.1【應外系】FL1006302 語言學概論(一) Introduction to Ling... 摘要 ... 於 moodle.ntust.edu.tw -

#47.語言學概論(三版) - 博客來

書名:語言學概論(三版),原文名稱:An Introduction to Linguistics,語言:繁體中文,ISBN:9789571454696,頁數:449,出版社:三民,作者:謝國平, ... 於 www.books.com.tw -

#48.#政大#台師大#成大#上榜#語言學概論#語概#重點整理#英教所 ...

考上師大政大成大語言所語言學概論重點筆記來自: Contemporary linguistics , Introduction to Language, Language File 三本必讀聖經全部以電腦排版輸出,封面膠裝, ... 於 shopee.tw -

#49.英語語言學概論– 神經語言學 - Lgwedd

97年台師大英語所語言組97年交大外文所語言組謝雅雯台大外文… 英語語言學概論(一) An Introduction to Linguistics Sep 15 2008 Aim The aim of this course is to ... 於 www.moremoon.me -

#50.原民會國際人才培訓11國青年齊聚台東交流 - Rti 中央廣播電臺

青年是部落及國家未來的希望」希望學員努力學習、嶄露長才,未來能夠結合所學扎根部落、再造社會。 原民會表示,這次培訓課程內容包括南島語族概論、國際 ... 於 www.rti.org.tw -

#51.自考《语言学概论》12节课

学完自考马克思!,某德2022自考00541 语言学概论 精讲串讲视频教程真题重点复习资料,2210考期00529文学概论(一)【蒋丽媛】, 语言学概论 本科自考, ... 於 www.bilibili.com -

#52.立功文教、台大數位補習班王玨老師語言學概論第1-26集全

軟體名稱:立功文教、台大數位補習班王玨老師語言學概論第1-26集全適用於高普考、特考、研究所考試、國家考試、民間考試(mp4格式可在家用 ... 於 blog.udn.com -

#53.語言學概論(一) – 交大修課心得 - 一座島

課程資料語言學概論(一) 開課:潘荷仙老師修課年度:101外文系使用的教科書是《Language Files》,雖然看起來很厚不過其實語言簡練十. 於 island.shaform.com -

#54.專任教師 - 外國語文學系- 國立宜蘭大學

文法與寫作; 世界英文; 世界英語; 社會語言學; 研究方法; 英文; 英文寫作; 英語口語訓練; 英語會話; 英語導論; 校外實習; 語言與文化; 語言學概論; ... 於 dfll.niu.edu.tw -

#55.國文系徵教師「須全英語授課」 台師大:聘外師不足為奇

... 以上教師,教學領域包含「思想與語言」,須以流利英語教授中國思想名著選讀、中國語言學概論、 ... 台大新校長遴選角逐者眾人氣教授、院長都入列 ... 於 tw.yahoo.com -

#56.2022語言學概論-汽車保養配件資訊,精選在PTT/MOBILE01 ...

語言習得是自然流露] Lanugage acquisition is a spontaneous overflow 大學時期的語言學概論裡面,教授說了這句話,我印象很深刻,也讀到了Chomsky ... 於 car.gotokeyword.com -

#57.2013 連金發教授 - 台灣語言學學會

其次為漢語語言學,梅教授與湯廷池教授為台灣生成語法學界的雙塔,分別在中文系和 ... 在語音學、語言學概論、造句法等課程之啟蒙;後來進入研究所後,得到湯廷池老師 ... 於 linguist.tw