襁褓的意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張友漁寫的 一箭之遙(《江湖,還有人嗎?》最新續集力作) 和VexKing的 內在療癒原力:13個自我療癒創傷的技巧,擺脫情緒動盪,實現內心自由都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和大樹林所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 呂芳上所指導 皮國立的 「氣」與「細菌」的中國醫療史—民國中醫外感熱病學析論 (2011),提出襁褓的意思關鍵因素是什麼,來自於中醫、熱病體系、傳染病、醫療史、氣(邪氣)、細菌學、西醫、身體觀。

而第二篇論文輔仁大學 日本語文學系 林水福所指導 張展嘉的 午後曳航的研究 (1999),提出因為有 現實、幻想的重點而找出了 襁褓的意思的解答。

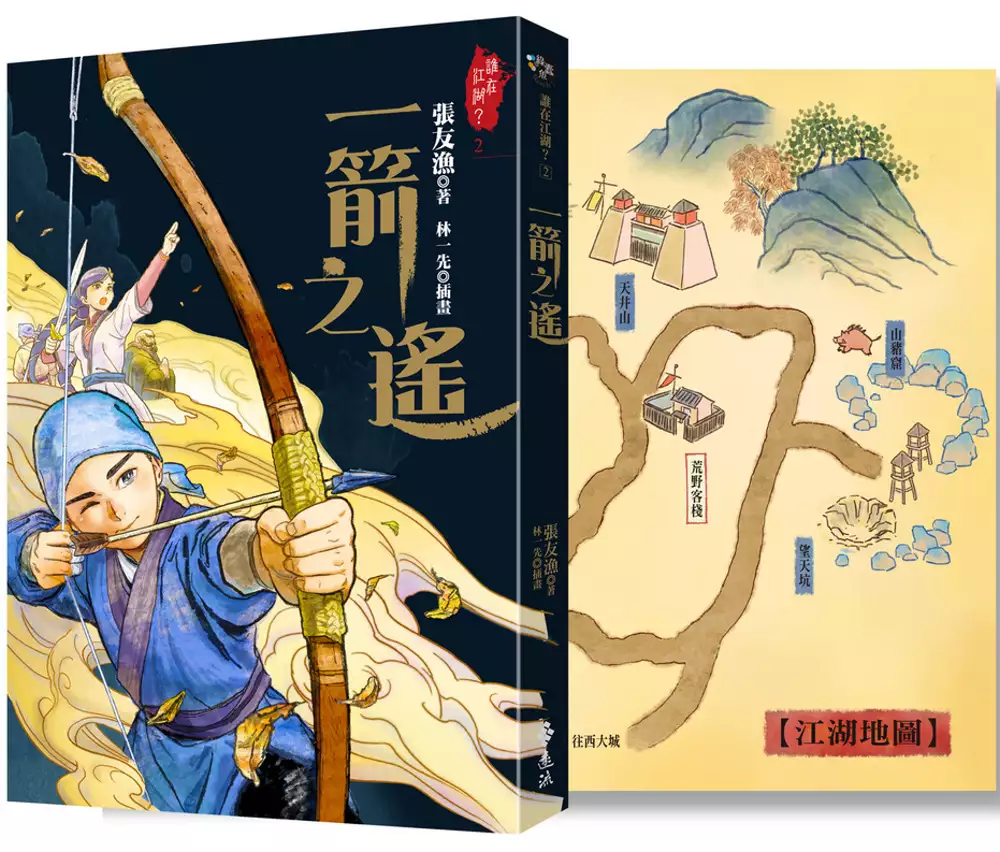

一箭之遙(《江湖,還有人嗎?》最新續集力作)

為了解決襁褓的意思 的問題,作者張友漁 這樣論述:

金鼎獎作家 張友漁 少年武俠奇想之作;《江湖,還有人嗎?》萬眾期待續集! 峰迴路轉,決戰人心之巔 要讓箭飛多遠?要為誰而戰?要成為什麼樣的人? 「抖掉那一身粗礫,彰顯你的價值。」 因為孩子,這是你的人生,你得自己決定。 粗小皮,修鞋鋪長大的孤兒,在武勁大賽上為了拯救紫嚕嚕獸,神奇地打敗了所有江湖人。衙門廣場歡宴未散,他已背起行囊,為了幫強灌功力給自己的大盜苗天準送信,為了尋訪製造「貫通散」的藥人,他走出牛頭村這個小江湖,前往東大城這個大江湖。 只是,粗小皮的人還沒走出千里古道,他的事蹟就已經傳到了偌大江湖。於是,他被假冒的捕快追擊,被素

未謀面的「剷子劍」好手莫子離要求比武,遇到了謎一樣的師父修執,和有著憂傷氣質的美麗姑娘菲兒……當然,他仍靠著修鞋換取盤纏,他的針線盒裡又多了好幾根針,路見不平時可以將敵人都縫起來。 有個說書人任八方,寫了一本書,在天井山下有兩個村莊,山豬窟和望天村,兩村村民為了一塊地屬誰爭執了二十年。直到一位神秘人出現,一箭射出了飛行無敵遠的距離,為兩村立下比試爭勝的障礙……這本書的名字,叫做《一箭之遙》。這故事是真的嗎?就連粗小皮都被一連串詭秘事件捲入其中…… 這個江湖,奇人怪事一個接著一個,人性陷阱一樁接著一樁。初涉江湖的粗小皮,該如何面對他心中何謂「俠」、何謂「自己」的「選擇」? 本書特

色 關於成長,友漁老師想跟你說── ◎淬鍊內心的寶石,相信自己的獨一無二。 ◎「自己做決定」,是成長路上必須學會的寶貴價值。 ◎面對層出不窮的挑戰,勇氣與堅定是最強大的招式。 各方豪氣推薦 Tey Cheng(「小學生都看什麼書」社團團長) 王昭棠(「地方爸爸與他的小幫手們」版主) 林文寶(臺東大學兒童文學研究所榮譽教授) 林怡辰(閱讀推廣人、資深國小教師) 許榮哲(華語首席故事教練) 陳郁如(暢銷奇幻小說作家) 彭冠綸(「館長小編的圖書館日常」版主) 楊俐容(兒童青少年心理專家) 歐陽立中(暢銷作家) 故事好聽,孩子的心眼才會

打開。那些在現實世界裡父母說爛嘴也聽不進去的道理,就讓粗小皮直接帶著讀者一起經歷吧。──Tey Cheng 藉由層層的謎團堆疊、人物之間的各懷心思,張友漁老師筆下,建構出一個充滿武俠風格的冒險故事。──王昭棠 希望孩子們能向粗小皮學習,將這些蒙塵的氣息咳出去,不斷修正自己,保持善良純真。這或許是作者寫這套少年武俠的初衷。──林文寶 成長哪能不挨刀?在粗小皮的陪伴下,有懵懂感情、有相扶情義、有責任承擔,和無盡的成長叩問。歡迎來到粗小皮的江湖,也映射出你的!──林怡辰 友漁老師筆下的人物都有溫度,都有情。不只人與人,還有人與獸、人與環境,這是以往的武俠小說沒有的。─

─陳郁如 江湖中的人,既是聽故事的人,也是創造故事的人。江湖的勝負已定,但粗小皮內心的江湖沒有「勝負」這兩個字。──彭冠綸 在跌宕起伏的情節與溫暖動人的細節裡,處處可見鼓舞孩子以智慧自主抉擇、以勇氣承擔責任的文字。──楊俐容

「氣」與「細菌」的中國醫療史—民國中醫外感熱病學析論

為了解決襁褓的意思 的問題,作者皮國立 這樣論述:

緒論:主要談研究動機、名詞界定(如何謂「外感熱病」)和研究回顧。藉著回顧過去醫史的研究,特別著重台灣的醫療史回顧,並試著提出「重層醫史」的角度來試著以多面向的切入視角來談一個特定之主題,從醫療看中國歷史,在上下層之間,其中必有交會共同之處,但絕對也有上下相異之處。我們已經強調了「內史」之理論建構的上層,還要看看這些知識如何與下層生活產生連結。甚至像是某類知識,如熱病知識(包括預防、調養的技術)在下層如何被理解與實踐的一些問題。 第二章:主要敘述細菌學普及中國之前,中西醫對熱病面貌的描述。基於翻譯語言和兩者對熱病症狀的描述,其實在近代有著一致性,例如發炎、熱感或「火」的概念。也簡介一下傷

寒和溫病的簡史,以及中西醫對「熱」的身體感一致性。對氣的體認與致病因子描述上的一致性,在治療與預防上,中西醫在民國之前的近代,也有許多類似之處,如用發汗與瀉下法等等。 第三章:本章透過統計與論述相結合,來對民國時期的中醫外感熱病學相關醫籍之出版狀況進行考察,依據傷寒、溫病、瘟疫等三類醫書的出版,先行統計出「民國中醫熱病學文獻編年類纂表」,而後再加以分析其背後所代表的意義,以明瞭當時該學門發展之概況與趨勢。目前,有關該學門的二手研究,多僅止於清朝為止;而近代(1840年開始)至民國後的文獻,尚無人進行統計分析並賦予意義。若論及對中醫產生較大影響或衝擊之理論,類似融入「微生物致病說」這樣顯著

且重要的變化,還是發生於民國時期。除了圍繞著古典醫學理論的再發展外,本文還考察了來自日本漢醫的翻譯醫書之影響、西方醫學衝擊與「中醫傳染病學」漸趨成型等幾個面向來加以論述。可以看出以中醫熱病學為主的兩方面學術轉型:對外是與西醫的細菌或傳染病學對話,對內則是傷寒學和溫病學兩個(學)派別的融合,而且傷寒學說也更加的興盛。不過,這份資料內容龐大,況且民國中醫文獻,去今未遠,典籍佚失或難以考證的狀態也較少見,日後仍不排除增補表格內容之必要。故本章只能算是一個初步的嘗試,謹希望能對研究中醫文獻、疾病史,近代中醫史的學者有些微的貢獻。 第四章:近代中國傳統醫學與西醫的交會,產生了許多有意思的醫史課題,

本章藉由梳理一個疾病名稱的轉譯過程與翻譯前後的意涵,配合中國醫學自身的歷史發展背景,來檢視民國中西醫詮釋疾病的界線與脈絡,它凸顯了民國時期中醫發展之方向與本身轉型之必要與限度。傷寒,西方名Typhoid fever,以之為例,我們看到了一個新名詞,從中國本土之外的西方與日本傳入,並與中國的古代醫學經典《傷寒論》,以及在清代與之對立的溫病理論,進行一次融合、再解釋的歷程。當時中醫的困難來自:必須面對自身學術內的寒溫論爭與分歧的態勢,又要回應西醫的說法。我們將看到,中醫擁有堅定的古典醫學定義,但西醫的衝擊讓中醫必須去反省原來的疾病定義,中醫們除了梳理任何熱病學內統整、劃畫一的說法,還必須用經典去重

新定義西醫病名的屬性與名稱,最後,中醫並沒有根本地改變古代疾病論述。這段疾病史,可說是中國醫生對疾病解釋權的堅持,也預示了當時中國醫者與古典醫學之間永無休止的對話。 第五章:主要著重民國中醫對細菌學的正面回應,是全本論文篇幅最重的部份。文中探討了細菌學對中國醫學的影響及其重要性,並探討中國醫學的一些回應(如章太炎「據古釋菌」的例子:中國人認識細菌的角度不是「觀察細菌」,而是去觀察人的行為導致細菌滋生的原因,另還涉及了「蟲」的觀察過往。)爭議之一,在於氣候生菌,所以氣候是主因,不是菌,這一點成為中醫反覆論證的重點。人在氣中,因氣而生,治療、疾病的身體觀都存乎於氣化之中。爭議之二:人體的本質

(氣化、機械工具)與醫學檢驗難易、錯誤之爭議問題(戈公振之死)。中醫雖對細菌學產生諸多質疑和抨擊,卻也在這些討論中,發展「創造」出殺菌藥物。中醫界拼命圍繞著這個議題反覆申論,又反而代表著他們對這類議題之重視。菌與毒、瘀血、解毒問題:中醫不拘病原、病名,但已指出發汗、催吐與下(催便)法為針對病者之體質及病人身上之「毒」而立的方法,後來湯本更將「毒」引伸成「菌毒」;或是殺蟲=殺菌。毫無疑問的,中醫當然能夠治療瘟疫。但是能不能治療具近代意義的、經過細菌學洗禮的傳染病,則是民國以來,透過中醫與西方細菌學不斷的對話,重新詮釋、肯定古典醫書中的經驗與治法,而建立起治療的信心,並賦予外感熱病學新的定義。自西

醫細菌學傳入中國之後,中醫就沒有強烈的排拒細菌論,甚至將其納入新課程。中醫從實用的觀點,把細菌在人體內產生的身體變化,用各種「毒」來加以解釋,而對於細菌作為一種生物角色而言,中醫則強調「菌在氣中」,細菌不能脫離空氣、季節、溫度、濕氣等外在客觀因素而生長,進而將細菌學拉至氣論的範疇中,此即近代中西醫氣論與細菌論匯通的歷史模式,也可以說是「再正典化」中的一種具選擇性的「存而不論(西說)」。 第六章:民國初年這段期間,大概是近百年來中西醫衝突、爭論最嚴重的時刻。就實際的歷史來看,中醫在這段期間顯然是區居下風的,但是在言論思想上,反倒可以說是中醫在整個中國歷史中最活潑、多元的一刻。惲鐵憔生在這個

時代,他有與傳染病搏鬥的悲傷過往,人生經驗使他培養了對傳統中醫的深厚感情和掌握西醫新知識的能力、意願,造就了他成為民初中醫歷次運動或言論的重要參與者。中西醫匯通、中醫革新、中醫科學化等議題,皆可由其著作中尋找到蛛絲馬跡,這讓他在民初中醫的學術譜系內佔有重要的地位。國內外皆已有學者對民初中西醫的歷史做過梳理,其中,「一病有一病之源」的說法在民初漸漸受到重視,而中醫自古以來從未發展出實驗方法來研究或觀察細菌,故為西醫所訕笑:病人若找中醫治療將「不知死於何病」(Sean Hsiang-lin Lei, 2003)。本章針對惲鐵憔的學術思想與其對西醫的回應,大多是惲鐵樵個人獨特的見解,也有不少是代表當

時中醫所面臨之問題的縮影,特別是在細菌學與疾病定義這兩個問題的反省上;藉著這些討論,來釐清民初中醫在這兩個層面中可能遭遇的困境及其回應之道,並於這樣的探索歷程中,拼湊出近代中醫對自身學術,特別是疾病經典的語境重構與實際醫療場域上所出現的某些現象之自我反省。 第七章與第八章:主要從日常生活史切入,但也扣緊經典醫書內知識的影響,如何影響一般人判斷疾病與日常養生、防疫的一些舉措。西醫知識並不是沒有影響中醫,從肉食、肉精、維他命等營養品到新式「衛生」商品來看,傳統的禁忌界線確實部分鬆動了(當然我們不能誇大這樣的影響,有些知識是僅是換一種語言呈現,例如補腎與外感病調養的問題)。而且,本章之設計,就

是希望換一種視角來看「現代性」的問題,由於過去研究都是「大城市衛生史觀」,可能過分誇大西方醫學的現代性在整個中國現代史的作用,甚至我們也不清楚,傳統的一些知識如何可能在一般人的日常生活中實行,例如中醫的防疫與家庭照護等等(當然,用這樣的篇幅來探討還是不夠的,只能作為一種經典日用的輔助說明和解釋路徑而已)。也證實了上層(醫者)與理論知識在下層社會有一種很強的實用性連結,以及一種現代「個人」衛生觀可能的日常性實踐。 第九章總結論:主要指出本文之貢獻與侷限,並延伸一些觀察與想法。過去談中醫熱病學史,都只針對大範圍的背景或幾位醫者的貢獻做統括式的論述,學者不知道這個學門有甚麼重要醫書文獻、知識如

何轉型,又如何影響日常生活,研究範圍也多僅止於清末,少論及民國。本文試圖以「重層醫史」的構想來開展「中醫熱病學近代史」,實已彌補某些空白之處。歷史本為解釋過往人物與事件而生,現代中醫至少有兩個傾向,是可以從本文的分析中看出來的,第一是現代中醫仍必須反覆閱讀經典,它不僅是一個既存現象,本文尚證實了它思想形成的近代歷程,與近代中醫的學術性格是息息相關的。過去在近代史各學門的研究者,總是強調「西化」的影響,事實上它也是中國近代史不能逃避的問題;但是,除了西化以外,有沒有一種中國本土脈絡還持續存在著的?答案之一是中醫的經典。另外在正文中,或許也能做為「從周邊看中國」的一種延伸,從日本漢醫的歷史來反觀中

醫在中國近代之發展。我們看到了日本漢醫研究的推波助瀾,實於精神和物質研究上給中醫信心,日本譯名的可參照性,也讓中醫的疾病定義重新洗牌。民國醫者為發展中醫學術而提倡古代經典的復興,不單是指唐代前的醫書,也包括後出溫病派的經典在內,只是兩者有彼消我長的層次關係,而且直到現代,寒溫派的基準都處在不斷重整中;在民初時,《傷寒論》被抬高至新的地位,也為後來擴張至整個中醫內科學研究奠定基礎,後來劉渡舟又稱該書為「中醫之魂」,其來有自。 這也印證了第二條道路,即現代中醫為何如此強調統整、融合寒溫兩派的菁華?中西醫在近代的熱病學論爭,證實寒溫爭論已無用於和西說對抗,必須統整融合出一個新的範疇與學科,此即

近代中醫傳染病學漸漸成型;清代以前,根本沒有外感熱病學這一學門,它是經過近代不斷討論,才逐漸形成一個學科的界線。其次,經過近代的發展歷程後,《傷寒論》又被抬高至一個新的階段,不但是傳染病學內中的一支,也占據了外感熱病學的經典地位。毫無疑問的,中醫當然能夠治療瘟疫。但是確立能治療具近代意義、經細菌學洗禮的傳染病,則是民國以來透過中醫與西方細菌學不斷的對話,重新詮釋、肯定古典醫書中的經驗與治法,而建立信心,並賦予外感熱病學新的定義,此過程見證了中醫文獻「再正典化」的過程,重要醫書在民國時不斷透過反覆刊刻印行,強化中醫熱病知識體系的對內認同。當然,伴隨著這個現象而生的,是一連串的影響,其歷程實決定了

現代中醫的性格。在中醫走向現代化的同時,不自覺的或被各種力量的正、反作用力推向了傳統;中醫的改變是有目共睹的、但其實不變的傳統仍持續著,其學術不是斷裂,而是還具有延續性的意義在內。這個歷程所帶來的影響,至今仍影響著中醫學習的方式。由於「再正典化」的力量非常強,所以也導致了:中醫從吸收細菌論、接受部分理論、論爭,當最後卻放棄「大部分」細菌實驗科學、存而不論,這可以說是一種選擇後又放棄的歷程。它導致現代中醫可以治傳染病,但卻不會找一堆「殺菌藥」,或是用細菌再爭論唯一的病名。 近代中國學術的「西化」已不用多談,這個舊框架將阻擋我們觀看近代中國史的全貌,因為它只有單一視角而已。很多人也許會質疑,

這是不是一種「反科學」的立場?站在歷史研究上,本來就不能只有一種單線論述,就像Dorothy Ko提出的突破五四史觀框架一樣,本文的立場同為:如果我們一直停留在中醫科不科學(怎麼不完全採用細菌學的視角來質問),或中醫為什麼不科學的「五四史觀」中,我們永遠不會發現中醫在近代的多元文化史以及中醫在當時日常生活中的種種可行性,而即便我們探究了受西醫影響的部分,我們也無法得知當日中醫對傳統做了甚麼樣的保護與妥協。何況對多數中國人來說,生活不是科學,而是一種自然的文化土壤,文化與歷史的發展可能、也不會只有單線。「重層醫史」視角下的醫療史與國史:必以一主題貫穿一段歷史,求其通達。中醫的實驗場域就在特定文化

歷史所構築的個人身體感知與日常生活內。若僅將中醫史視為、或切割成純科學史、內史,就要大失其義了。筆者當初設計「重層醫史」的目的,就是希望能在專門內史與史家關切之問題上求得一些融會,做為國史,過去的現代史強調中國的現代化,主體只有現代化與西化,而少談古典化;但現在則多呼籲從中國史的或中國中心的脈絡來看歷史。我們要瞭解各個學門的近代轉型,就非深入其中去探索不可。連結至中醫史,若沒有文化的深層關懷,其「出路」何在,恐怕就真的只能是就「內史」而論陳跡了(至少對筆者的主觀而言,感覺不出重大意義,或許這是自己的偏見);就好比拋棄經典的中醫,也不成其為中醫了。從經典的醫書與理論出發的中醫學史,是亦本論文從中

醫角度去理解中醫史之謂也。

內在療癒原力:13個自我療癒創傷的技巧,擺脫情緒動盪,實現內心自由

為了解決襁褓的意思 的問題,作者VexKing 這樣論述:

與《星期日泰晤士報》暢銷書No.1作家──維克斯‧金 一起實現真正的內心療癒,擺脫創傷,找到清晰、復原力和自由 ★全球銷售突破1,000,000萬冊《沒有好條件,也能夢想成真》作者,粉絲引頸期盼的第二本全新力作! ★世界排名No.1暢銷書《和尚賣了法拉利》作者羅賓•夏馬專文推薦:「當你讀完之後,你就能走回這世界,化蛹成蝶,脫胎換骨。」 ★Amazon書店平均4.8分,讀者一致淚推:「這本書改變了我的人生,擺脫情緒動盪,實現內心自由!」 ◆獻給所有「覺得自己的人生不會變好」的人 你是否常這樣想: ◎覺得自己毫無價值、總是覺得自己不夠好 ◎無法放下或

走出過往某段痛苦的回憶 ◎很在意別人對自己的看法,對人際關係感到焦慮 ◎在感情關係中無法真心付出愛或信任對方 ◎容易被憤怒、焦慮、恐懼等情緒掌控 ◎一直維持著明知不健康的感情關係,或一直重蹈覆轍同樣的感情問題 ◎抗拒未知的情況,覺得必須維持在掌控之下。 ◎認為人生中充滿不公平,甚至想放棄自己的生命 作者分享親身經歷,從感情創傷到走出傷痛的療癒過程 作者曾深陷一段不健康的感情關係中,被女友多次背叛、情緒勒索、操控,卻每次都選擇原諒,即使身邊好友都曾好言相勸,他仍沉溺於這段感情中不斷惡性循環。 即使最後他選擇了分手,卻因為這段感情創傷,造成他身心上巨大

的負面影響:不斷被憎恨、失望、自責的情緒掌控,對自己失去信心,甚至對女性懷著負面想法,無法真心付出愛並信任對方。 直到遇到了現在的妻子,他下定決心走上療癒之路,並且開發出了一系列強大的內在療癒技巧,幫助他擺脫痛苦的過去,治癒了他的情感創傷,並創建出新的大腦信念體系。 從那之後,他開始幫助全世界成千上萬的人,開啟了他們自己的康復之旅。現在他也在這裡幫助你成為你自己的治療師。 人生中的遭遇,都來自於過往的創傷 創傷是來自於過往經驗的一種持久性情緒和心理痛苦。我們所有人都遭遇過某種形式的痛苦,它看起來也許很大或很小,可能是情感上的、身體上的、精神上的。這些經歷令我們不安、

震驚、焦慮、恐懼,甚至無法理解,導致大腦無法正常地處理這段經歷。 創傷有時也是悄然無息的,這些經歷可能使我們感到羞愧、屈辱,它悄悄地成為一道刻骨銘心的情感傷口,深深地烙印在我們內心,無法察覺到它的存在。 這些創傷會如影隨形跟著我們,即使過去很久,當遇到特定的人、事、物時便會觸發我們的情緒反應,使得我們被負面情緒掌控,阻止我們用另一個角度看待其他的可能性,以及用另一個角度看待世界和自己。 創傷可能來自於: ‧過往的一句話:被大人說「你怎麼那麼笨!」「你怎麼那麼沒用!」「男生哭就是軟弱的表現!」 ‧過往的一件事:被拒絕的經驗、讓你覺得尷尬、羞辱的時刻 ‧重大的身

心創傷:遭到性侵、虐待、恐怖攻擊、感情背叛 ‧家族傳承的創傷:例如大人喜歡拿小孩比較,小孩長大也會同樣拿自己孩子跟別人比較;被婆婆嚴厲對待的媳婦,當成為婆婆時也用婆婆對待自己的方式對待媳婦,一代代傳承下去,創造出更多的批判以及痛苦。 為什麼我們都需要療癒創傷? 任何形式的創傷都會造成我們人生上的影響,當你意識到並承認創傷恐懼存在時,你就已經成功踏出放下限制性信念的一大步。 內在療癒是放下過往的制約,為自己在大腦中創造出嶄新的信念,重新賦予自己力量和自由。無論遇到什麼,我們都能帶著自信,深信自己擁有強大的內在能力,去擁抱未來。 假裝創傷不存在,並無法讓一切變好

「我感覺我爸媽都偏袒我哥哥,但這不可能,因為他們不是這樣的人。他們不可能會這樣對我,所以這應該都是我的問題。」 「我小時候很怕叔叔,即便長大後也是。他以前會打我……但他是個好人,所以他打我應該有很好的理由。還是這一切都是我幻想出來的?」 創傷不只帶來痛苦,這些痛苦還希望你相信某些謊言,我們會避免面對自己的創傷,或是假裝創傷不存在,然而,我們的大腦卻不可能將創傷從歷程中完全抹去,反而讓我們越陷越深。 自我療癒的工具早已在你的手中──13個自我療癒創傷的內外練習 這本書分享了如何通過層層自我實踐達到治癒,將瑜伽原理轉變成簡單好讀的文字,運用簡單的技巧,就能獲得非

凡、持久的效果。 這些具體練習包括: ‧掃描身體,找出內心創傷 ‧使用你身體的能量 ‧重新養育內在小孩的技巧 ‧轉移社交焦慮的冥想 ‧寫出自己的歷史回憶清單,並改寫大腦信念 ‧找回好奇心的冥想,發現世界的無限可能 ‧克服創傷焦慮以及恐懼的冥想 ‧發現你的真實自我,並重新點燃你內心的火焰 這本書將讓你—— ★一步步療癒自己完整的每個層面 ★放下一直以來阻礙你變更好的過往創傷和舊信念 ★帶著自信和能力擁抱未來的不確定性 ★擺脫會拖累你的有害上癮物質和習慣 ★隨時穩定情緒,不再被負面情緒所掌控 ★建立舒服、順暢的人際關係和

親密關係 ★做出積極正向的改變,扭轉自己的人生 ★提升你的振動投射到宇宙,吸引你所渴望的一切 踏入內在治癒的旅程,是自愛最偉大的行為之一。通過致力於療癒過程並提高你的振動——通過你和你散發到宇宙的能量——你將迎接更多快樂的體驗進入你的生活。 療癒金句,啟動你的正能量,迎接宇宙反射的美好體驗 ◎你無法改變過往的種種,但你可以選擇讓自己前往更光明的未來。 ◎你所經歷的一切都會幫助你成長──無論好事、壞事,所有的一切都是如此。 ◎你不會再相信傷痛所告訴你的謊言,因為你很確定自己要什麼,而且知道永遠都有另一種方式來看待事物。 ◎任何頭銜以及標籤都無法定義我這

個人。我無須證明什麼,所以我也不需要向別人推銷自己。 ◎心靈的平靜是真正的奢侈、真正的自由。 ◎你的痛苦不再為你發聲,你的恐懼也不再主導你的人生。你,才是自己的主宰。 本書特色 ◎真實故事分享,陪你一起勇敢面對創傷,療癒之路不孤單。 ◎經過實際驗證有效、持久的療癒方法,跟著具體步驟做,放下創傷,好好療癒身心每個層面。 ◎專屬於自己的強大療癒工具:將方法融入日常生活中,就能隨時隨地讓自己回到情緒平衡的狀態。 ◎文字淺白易懂:作者擅長將抽象高深的瑜珈原理以平易近人的方式解說,彷彿朋友與你聊天一般容易閱讀。 ◎運用層面廣:生活中從婆媳問題、人際焦慮、感情關係等各

種問題,到巨大的身心創傷,都能使用本書中的方法體驗到清晰的復原力和自由感。 國內專業人士暖心推薦 (依姓氏筆劃順序排列) 洪仲清|臨床心理師 柚子甜|心靈作家 陳盈君|左西人文空間創辦人、國家諮商心理師 國外好評推薦 ◆「當你讀完之後,你就能走回這世界,化蛹成蝶,脫胎換骨。」世界排名No.1暢銷書《和尚賣了法拉利》作者│羅賓•夏馬(Robin Sharma) ◆「這是一本關於整理自己問題,很精彩的實戰書」英國電視節目主持人、電台DJ和廣播電視製作人│克里斯‧埃文斯(Chris Evans) ◆「維克斯是我見過最鼓舞人心和最美妙的靈魂之一

」英國電視和廣播節目主持人│蓋比‧羅斯林(Gaby Roslin) 讀者好評推薦 ◆我在很短的時間內感受到了轉化的治癒能量。我注意到我已經不那麼焦慮了,過去也沒有像以前那樣會觸發──Dillan ◆這本書改變了我對人生的思考方式。這本書我只讀了一半,我已經感覺到我的生活發生了很大的變化。──Rym N. ◆當你感到生活陷入困境時,這本書是必須的。如果你想開始改變對自己、世界、限制信念和愛自己的看法,我強烈建議你買這本書。──Book Junkie ◆對於想要改善並為您的生活帶來一些實際變化的人來說,這是一個完美的指南。學習、成長和啟發是我的座右銘,這本書幫助

我實現了它!!!──SmallSasa ◆這是我讀過的最好的書之一。真正理解了如何在療癒我的創傷的同時學習如何共存!真的是一本好書。──nessa ◆這本書一直是我個人旅程中的一個巨大工具。我強烈建議!──CK ◆這本書詳細解釋了如何克服負面情緒。這是一本有用的書,附帶實踐練習。這些練習能讓讀者練習自我療癒和同情心。Vex King的寫作讓我意識到,最終,只有我能治癒自己。──Tarunika Bansal ◆我喜歡這本書。它確實有助於打開你的思維過程,並有助於從新的角度看待我們自己和情況。──BV

午後曳航的研究

為了解決襁褓的意思 的問題,作者張展嘉 這樣論述:

前言 第一節:研究的動機 記得第一次閱讀三島的作品《午後的曳航》是在大學的時候。那時的我對於三島的美學意識—亦即為了與現實抗衡,不惜與自己幻想中的理想美學一起走向滅亡之路感到相當的困惑與不解。之後所幸能進入研究所再次學習有關文學理論與批評的各種知識,使我對於作品的賞析有了更進一步的成長。因此藉著這次論文寫作的機會,再一次徹底地解讀這部當時無法瞭解的作品。 第二節:研究的範圍與方法 在研究的範圍上,大致可分為三章。首先在第一章將針對此部作品最大的特徵;也就是現實與幻想的共存做一通盤的解釋。進而從三島的成長過程中一般

認為造成此項特色的三大事件;亦即祖母的影響、學習院的衝擊以及戰敗的影響三個觀點來做進一步的討論。 而第二章則是偏重於在《午後的曳航》中現實與幻想的特徵。如現實的特徵包含心靈的孤獨感、人生在世的諸多束縛以及生活的一成不變等等。相對於此,幻想的特質則是包含了偽自戀主義、浪漫的美學、悖德的行為等三項。本章將逐一地探討這些特徵。 接下來在第三章中所要探討的是在現實與幻想之間,是藉由何種形式時而融合、時而背離。舉例說明,融合的媒介包含死亡、海洋與悖德。而背離的情形則含括精神與肉體、成人與少年等等。這些都是本章所著重研究的部分。

此外,本論文所引用原文的中譯乃採用星光出版社82年出版;劉華亭、蕭照銹合譯之《午後的曳航》版本。 序章 如同在研究動機所提過,在《午後的曳航》一書中最為顯著的特徵是為現實與幻想的同時存在一事上。然而何謂現實;何謂幻想,在這兩個抽象的的存在中又是以什麼作為依據。這些在本章中將先做一個簡單的解釋。 最能代表《午後的曳航》中的虛構的應該可以說是書中主角們所懷抱的幻想吧。由於所謂的幻想本身就包含了一種由於對現實生活的不滿足,進而對於該不滿足產生一種安慰的幻覺的意思,因此很明顯的與現實有了一種相當微妙的差別。

就幻想的無限性這一個特點來思考的話,所謂的現實或許就是我們已經習以為常的日常生活吧。這是因為在作品中,主角們會有幻想就是因日常生活的平凡與不變所致。若是這樣,那我們便不得不先對日常生活的本質作一解析;藉由解析也應可進而瞭解在此作品中區隔現實與幻想的標準。 首先我們為何會對日常生活有這一成不變的的感觸?追根究底的話我們可發現那是因為在生活之中,一直有著一種我們所看不見的共識約束著我們的緣故。而所謂的共識舉例來說,包含了法律以及所謂的道德。若是這樣,對於《午後的曳航》中的主角們來說,區隔他們的幻想以及現實的標準,即是方才所論的生活共識也就是法律以及道德。

而換句話說,所謂的道德就是一種我們所公認的常識。也因此更能在一次確定在《午後的曳航》中區隔現實與虛構的正是這個公認的常識。我想可藉由書中人物的舉動來獲得進一步的舉證。 首先我們可以發現一個共通的事實;那就是書中追尋幻想的人物,然而在他們獲得幻想中的理想時,都必先透過一個非常識的行為。而所謂非常識的行為即是違反了我們一般認知的道德,比如說在書中所出現的偷窺更甚至是殺戮等等。而書中的主角們便藉由這些不道德的舉動來向受到法律道德所保護的日常生活表達他們的抗議。利用破壞日常生活的舉動,來獲得他們幻想的完美。

因此在此章中,我所要強調的便是在《午後的曳航》中,現實便是所謂的日常生活;幻想則是主角們所虛構出的無道德世界,而區隔這兩個現象的就是方才所討論出的一般常識,也就是法律以及道德。 第一章﹑現實與幻想的形成背景 第一節﹑祖母的影響 在三島的童年生活中,祖母扮演著一個很重要的角色。那是因為當三島還在襁褓時期,便被祖母從父母身邊搶奪過來,也就是說三島是由祖母所一手帶大的。在《假面的告白》一書中,三島對此事也有詳細的記載,在此便不再做著墨。 即便對於三島自身而言,祖母所給予的仍是「孤高、狂介不屈」

的形象。然而這個形象卻使得年幼的三島在無意識中認為只有與祖母相同的個性才能獲得自身存在的安定。這個影響即使是成人之後的三島仍深受影響,進而成為三島個人個性養成的重要因素。而佛洛依德將此深植於幼兒內心的理想形象稱之為超自我。因此可藉此得知三島在幼兒時期便深受祖母的影響,與祖母一樣,養成了孤高、專制、強勢的個性。 而使得這種個性更加凸顯的契機是在三島三歲的時候。當時三島不慎從自家的樓梯跌下,並引發出所謂「自家中毒」的慢性病,從此身體的狀況便每況愈下。身為長男在加上因病變得孱弱的三島也因此深受祖母的溺愛。此外,祖母也時時提醒三島要以自己為大名的子孫為榮。在這種教育方

式之下,三島不僅養成了以自我為中心的性格,在自家裡的他宛如以一個王子自居。 除此之外,祖母更以孱弱的身體和避免染上惡習為理由,禁止三島與附近的男孩子玩耍。因此三島的童年時期與一般的小孩不同,是與外界的世界隔絕的。或許是這個原因使得三島的內心中開始出現了一種孤獨感。另外祖母自己本身也是深受病魔纏身,因此也禁止三島玩會產生噪音的玩具。或許是一種補償作用,祖母對於三島是更加的溺愛了,藉此三島的個性也變得愈發地以自我為中心。 只是不管受到祖母的如何溺愛,那種被與外界隔絕的孤獨感還是無法抹去。而這種外界隔絕的孤獨感在《午後的曳航》中也可

清楚地發現,而這同時也是在作品中出現的幻想世界的雛形。 另一方面,祖母的教育方式卻也對三島的文學意識有著相當重要的啟蒙。首先從將三島與外界隔絕以及不准玩產生噪音的玩具一事來看,確實三島的自由是被限制了,但是在這樣安靜的成長環境中,卻使得三島更容易去接觸閱讀以及繪畫等一些靜態的活動。由於祖母的緣故,三島的童年時期幾乎是在閱讀童話故事以及畫冊中度過的,對於三島而言這可以說是對於文學的啟蒙。 此外三島的祖母對於戲劇也有著相當濃厚的興趣。三島也常常被祖母帶去欣賞能劇以及歌舞伎的演出,不知不覺中三島也養成了對戲劇的愛好。即使是成人之後三

島對於舞台的熱愛不減或許也就是因為祖母的影響吧。而這個對於戲劇熱愛的影響也充分地表現在三島的文學上。像是能劇的「道成寺」或是「弱法師」等,都是鄙視現實中平凡庸俗的生活方式的故事。而這些故事對於三島而言,也一再地灌輸他必須將情念脫離現實面才能獲得結晶的理念。 因此在《午後的曳航》中,會有脫離現實的幻想出現也或許是因為戲劇的影響所導致也說不定。此外在作品中敘景的場合上我們也可清楚地發現一種舞台的印象。比如說是房間的擺飾或是風景的描寫,在三島的著墨下,不僅真實還擁有立體感,我向這些也都是戲劇所帶給他的恩賜吧。 最後如同前面所提過的,

受到祖母溺愛因而養成嬌縱個性或是因病弱而被限制自由因而感到孤獨的三島也將這些感受投射在書中的人物上面。在這裡以在書中與三島同為小孩子時的阿登與首領來舉例說明吧。 首先先就家世方面來說。相對於以大名的後代為豪的三島而言,阿登與首領也都是出身於所謂的良好家庭(第一部‧第五章)。因此在這裡的第一印象便重疊了。在就個性方面而言的話,相對於因祖母的溺愛而養成任性、自我中心性格的三島;首領也不堪示弱地有著這樣的表現。「一旦寫錯,他便將精緻的便簽紙一揉,毫不吝惜地往字紙蔞丟去。阿登曾問過他:『你這樣不會挨罵嗎?』對他的問題,老大只是報以無言的微笑。」(同上)此外,首領還有著

「哼……你是說,這世界上還有我不懂的事?你啊!有這種想像的權力嗎?」(同上)一般專制的個性特質。這些都與受到祖母溺愛而嬌縱不堪的三島有所雷同之處。 此外在孤獨感的方面,三島是因為幼年生活無同齡玩伴的孤獨才被引導致文學的幻想世界中;而阿登與首領則是因為對於現實生活的生活方式感到失望,卻又無法獲得父母瞭解的孤獨才會築夠出自己的幻想世界。或許因素各有所不同,但他們幻想的起因都是由孤獨感所引起的是無庸置疑的。 最後是身體的特徵。幼年因病引起身體孱弱的三島,身材相較於同年齡的孩子顯得較為瘦小。相對於此,阿登、首領等人相較於同年齡的小孩也

是顯得較為纖弱,在這一點上難免又與三島的少年形象重疊。因此在這裡可以斷定地指出祖母對於幼年的三島而言,的確是有著相當程度的影響。而幼年的性格又足以影響之後成人性格的養成,由此可知祖母對於三島的影響不可輕忽。 第二節﹑學習院的影響 就學時期由於祖母的堅持,三島進入了當時一般平民所無法就讀的學習院中學習。在家中宛如王子般的三島,一旦進入了學習院,與真正所謂的皇族與貴族接觸後,他馬上瞭解到所謂幻想中的王子在現實生活中充其量也只是位於社會的下層罷了。這對三島而言,之前自己所幻想的理想世界很快的便四分五裂,在加上幼年因病而變得相當虛弱的身體,竟使得三島

成為同學取笑的對象。 這對三島而言,更是將他逼到另一個更為孤獨的世界。因為孤獨所塑造出的內向性格,再次地將三島引領至文學的世界中。在這個時期,三島偏好山中峰太郎的冒險小說,這更使得他有憧憬著幻想世界的傾向。 越是受到同學的嘲笑與欺負,三島便越躲進自己的幻想世界中。在幻想世界中三島是一般平凡人所無法瞭解的藝術家;此外他也是一個獨裁者,將平時嘲笑他的師長和同學一一的處死,沈溺在殘酷的快感中。在這裡出現了在此次研究的作品中一個相當重要的特色;那就是悖德。因此在作品中所描繪的人物多多少少也都具有這個特色。 確

實同學的欺負的確對三島造成了不小的傷害,但在現實面上來看,正因為有著這樣的傷害,更促使三島致力於文學的創作,最後終於在文壇獲得了成功。而這份成功也造成了三島自戀的因素。 為了彌補了他在體力上不如人的遺憾,三島致力於學業的名次。而名列前茅也的確使得以往欺負三島的人對於三島刮目相看,在加上三島在當時的文壇以小有名氣,這些在文學面上的成功使得他從以往被欺負的三島搖身一變成為在文壇上閃閃發亮的新星。但也因此造就了三島在文學面上的自戀傾向。 學習院對三島另一個重大的影響就是讓他第一次接觸到日本浪漫派。當時的日本浪漫派所重視的是〝民族〞和

〝傳統〞;並主張一個擁有高貴精神的個體,應在淪為鄙俗之前選擇滅亡,以維護美的純粹性以及對滅亡的美化。 而這樣的浪漫派同時也帶給三島灰暗的運命感、崇高的悲劇性宿命觀以及毀滅的美感等影響。 然而在《午後的曳航》中,究竟可以看出多少因日本浪漫派所造成的影響?首先龍二以及阿登不約而同地對於人生都存有死亡的陰影。對他們而言,死亡是一種宿命的結果;卻也是達成幻想中的極致美感的儀式。此外當因追求夢想而被阿登視為英雄的龍二有一天放棄了夢想中的榮光,與阿登的母親結婚,成為阿登認為最為鄙俗的父親時,阿登為保護他幻想中的美,最後選擇了謀殺龍二一途,

以維持美的純粹性。從這些點來,三島受到日本浪漫派的影響乃不爭的事實。 學習院帶給三島的影響,是同學的欺侮以及日本浪漫所帶來的衝擊。這些衝擊則是再一次鞏固了三島幻想世界的形成以及描繪出其初期的輪廓。 第三節﹑戰爭的影響 戰爭對於三島的最大影響,可意說是造就了他悲觀的性格。因為戰爭,使得現實的一切崩壞;如建築物的損毀或是道德、價值觀的崩解。這對三島來說,相對地也造成了他內心中精神的權威或者是我們所稱做是良心的超自我的崩解。而這個崩解也意味著以往約束三島行為上、思想上限制的消失,最終所帶來的是三島對於這個社會的反感、懷疑

和侮蔑。 從作品中我們也不難發現戰爭所帶給三島的影響。首先是社會的崩解所引發對於象徵權威的教師與父親的質疑。在作品中我們可再三地發現小主角們對於父親以及教師的不滿。他們所主張的是這兩個角色本身已經犯了大罪,而唯有死亡才是他們唯一的解脫途徑。這種質疑權威的行為,很明顯地可以說使戰爭所帶來的影響。 而對於作品中追求夢想的主角們而言,違反道德的手段算得上是司空見慣了。以小主角阿登為例,他第一次接觸到他幻想中的完美世界是藉由偷窺;第二次則是藉由殺貓的舉動。然而這些行為所代表的卻是違反我們一般對於道德的定義。在因戰爭所引起的道德觀念敗壞,在這裡可以

很清楚地看出來。 此外三島對於所謂一般的幸福又有著什麼樣的定義呢?在作品中人的幸福似乎就在那家庭裡面,如結婚、生子等。然而這些幸福在三島的眼中,一切都似乎不是那麼的重要。如方才提過小主角們對於父親一職的憎恨,就連一心想追求家庭幸福的母親,在阿登的眼中竟庸俗地像個洗衣婦一般。以上種種皆可看出戰爭對於三島的影響不外乎在於對以往認知道德的挑戰以及價值觀的崩解。 第二章﹑《午後的曳航》中的現實與幻想 我深信既然會有現實,那也會有跟其相呼應的幻想存在。而這個想法也能從這次的研究作品《午後的曳航》中獲得印證。先前也提過在這部作品中最為顯著

的特徵便在於其現實與幻想的並存上,然而何謂現實;何為幻想,在本章中將從主角們的角度來做一探討。 第一節﹑現實的特徵 概括來說,在《午後的曳航》一書中所呈現出現實的特徵包括有心靈的孤獨感、生活的種種束縛感以及對日常生活本身的無為感三項。 一﹑心靈的孤獨感:在作品中的人物,從描寫上都可看出在他們的心中都有著一股深深的孤獨感。以龍二來說,他與其他船員不同,其他人之所以會當上船員是因為他們喜歡大海;然而龍二會當上船員卻是因為他討厭陸地的緣故。龍二之所以會討厭陸地,是因為從小陸地所帶給他的,盡是貧窮、死亡、因戰爭所引起的破壞等悲慘的回憶

,因此龍二開始尋求陸地所帶給他殘酷現實的安慰,這時海洋便成了最佳的選擇。然而這樣的龍二在投奔大海不久後,每天重複的生活教導他的是大海終究只是生活的另一個牢房。這造就了龍二不屬於陸地或是海洋的孤獨性格。 之後,龍二與阿登的母親房子邂逅了,兩人進而相戀。這時的龍二嘗 到了溫情的滋味,這使得他追求孤獨的個性產生了變化,以往他所專注追求夢想的堅定意志開始動搖,最後他還是捨棄了一直追求夢想的海洋,又回到了他以往所不願回首的陸地,這都是因為陸地開始讓他感受到溫暖的緣故。而正就是證明龍二心靈孤獨的最佳證據。 此外在來看看首領與阿登等

人。他們全都是所謂「名門」出身的孩子。可是何謂「名門」呢?就我們一般的認知不外乎是經濟富裕、家教良好、擁有一切世間優勢等等。然而從這種家庭出身的首領與阿登,又各自有著什麼樣的個性呢?就阿登來看;在作品的一開頭就可看到阿登被母親反鎖在房間裏的一幕,不管阿登怎麼抗議,還是難逃母親所謂的「制裁」。除此之外,阿登對於這個世界,有著一股難以言喻的空虛寂寞感,這在阿登偷窺母親的一幕中已清楚地交代,在此便不再贅言。 而在首領的場合上,有一段的描述便足以證明首領的空虛:「老大的雙親經常不在家,偌大的房子裡,老是空蕩蕩沒半個人影。老大真的是一位孤獨的少年,才十三歲就已經看遍家中所有的

書而覺得無聊。(省略)或許是因為這個空蕩蕩的家,使他對世界懷有強烈的空虛感。(省略)當氣笛響起,聲音就悠悠蕩蕩地飄過每個房間,聽起來好空虛。(第一部﹑第五章) 阿登與首領一樣,他們的空虛感似乎是來自於雙親(或說是大人世界)的不諒解。他們的夢想也因為大人的世界而被抹煞,因此他們的「世界以被『不可能』的巨大封條所封鎖」(同上)的理論,似乎是他們對於心靈寂寞最沈痛的控訴。 即使是女性,從作品的描寫中也是可以看出她們心靈的孤獨感。如阿登的母親房子,自丈夫死後一個人獨自將阿登扶養長大的這個女人,我們可以發現當她與龍二邂逅後,所呈現的形象不再是那在睡前裸身照

鏡、孤芳自賞的寂寞女人;而是以一種「一片清朗的臉色」(第一部﹑第二章)的形象出現。因此可藉此斷定,房子迫切地渴望被愛的感覺,而在尚未得到這種感覺之前,她敵心靈的確是空虛而寂寞的。 而另一位女性──女演員春日依子,她在作品中雖只是個陪襯的角色,但她的心裡也是有著相同的孤獨感。從房子的眼中看來,生活在光鮮生活下的依子是個這樣的女人。「房子很瞭解這種女人孤獨的另一面,依子家裡有十口人靠她扶養,為了生活,她必須全力奮戰……」(第一部﹑第三章)雖是一段簡短的描寫,卻也清楚地交代出依子心中的孤獨感。 綜觀以上所述,可以清楚地明白人心的孤獨感是作品中

一個相當明顯的特徵。 二﹑現實的第二個特徵,便在於現實生活的束縛感。在一開頭阿登便對生命做了一個定義:「他認為世界是由幾個單純的記號與選擇所形成,人的一生就如同植物一般,一出生,便被死亡所束縛,只能靠不時澆灌些水分來培育。生殖是一種虛構,社會結構也是一種虛構;父親也好,教師也罷,其本身就已經犯下了大罪。」。(第一部﹑第一章)因此對於阿登等人而言,他們想要的就是能夠追求一個沒有束縛的世界。然而上述的兩個角色,卻徹底地粉碎了他們的夢想。 首先先就父親而言,父親一向被認為是一個家庭中的最高權力者,家裡的一切也都需由他們同意了才算數。然而這個事實

,阿登等人又是如何看待的呢?或許我們可從首領的這一段話中找到解答「世界上沒有真正的父親存在。為什麼?父親扮演的就是最醜惡的角色。(省略)他們擋在我們人生的大道上,把自己的自卑感、未能實現的夢想、(省略)、終生無法向人訴說的弱點、(省略)、以及自己沒有勇氣遵從的戒律。(省略)都硬推到兒子身上,強迫兒子接受。」(第二部﹑第四章)因此,父親對於追求自我夢想的孩子而言,便成了一種現實的束縛。 而教師的地位我想不用多做說明,他所代表的就是一個衛道者的角色。在此也同樣引用一段首領的話來說明教師在他們心目中的想法。「所謂社會,根本是個無意義的組織,它和男女共浴的羅馬浴室一樣,亂七

八糟。而學校就是社會的雛型。我們不斷接受命令,接受一群睜眼瞎子的命令!那一群白痴毀了我們,把我們無限的潛力破壞無遺。」(第一部﹑第五章)無庸置疑的,其中所謂的「睜眼瞎子」、「白痴」指的便是教師這個角色。跟父親一樣,教師也被冠上了被批鬥的色彩,他們同是孩子們在現實上的束縛;然而更正確地說,令孩子們感到束縛的,或許是父親和教師背後所代表的一種社會的規範;也就是我們俗稱的道德吧。 現實的最後一個特徵,也就是主角們對於現實生活的無為感。像是龍二,他憎恨著陸地的不動的特質和恆久的外表,然而即使他在渴望找到夢想中的榮光的大海上,大海最後所帶給他的卻是「自然的法則是一切井然有序

的,地球上發生的一切變動,終究都會自行復原。」(第一部、第二章)對此,龍二對於生活的無力感便可一覽無遺。而對於阿登等人而言,如同上一段所提,他們的人生,常常可以感受到父親以及教師的束縛,雖然他們對此不滿卻又沒有足夠的能力去改變它,這應該也可以算是對生活的一種無力感吧。 第二節﹑幻想的特徵 在《午後的曳航》中,由主角們所虛構出的幻想世界,大致上可歸類出偽自戀主義、浪漫美學以及悖德行為三個特徵。 一﹑作品中活在自己想像世界的人物多多少少都具有相當程度的自戀主義。而自戀主義一詞在日文中,可解釋成自我的陶醉;而其極致的表現便在於孤獨與

清純當中。拿阿登與龍二來說,相對於阿登自認是個天才一事來說;龍二也堅信著這個世界上有著僅為照耀他而存在的榮光。在這一點上已可看出他們兩人對於自我都有著某種陶醉的程度。而他的外在表現也與所謂自戀主義的極致表現有所重疊。在孤獨上由於已在上一節所提過,在此便不再多做著墨。那在另一個極致表現——清純上,他們又有著什麼樣的表現呢? 首領與阿登們一直訓練著自己不動感情,因為他們認為生殖是一種虛構,因於對於性,他們認為是不潔的;所採取的是一種禁慾的表現。而龍二在成為船員之後,卻對被認為是船上唯一的娛樂「拍肩膀」感到厭惡,因為他「討厭這些俗氣透頂,純粹為排遣寂寞而發的聒噪,更不願經

由這種方式,假裝和別人是同類。」(第一部、第一章)從這點看來龍二也有著類似禁慾的舉動。 然而為何會在這裡說是偽自戀主義呢?在自戀主義一詞的意義上,原本就含有僅對自我的陶醉。可是不管是阿登或是龍二他們全都是藉由某種媒介才能達到我們所謂自戀的定義。比方說龍二所透過的是海洋、流行歌曲來使自己成為一個追求夢想的英雄;而阿登等人也必須藉由殺貓的儀式才能掌握到自我理想的世界。就此而言,他們實在都不能稱得上是我們一般而言的自戀主義。 二﹑在浪漫一詞中本身便含有冒險的成分。然而對於追求浪漫的龍二與阿登等人而言,他們的浪漫又是什麼呢?對於龍二而言,與房子的

邂逅就是他最大的浪漫與冒險。在與房子的接吻中,龍二很清楚的知道這個吻等於是死亡,而死亡就是他一直追求的浪漫。只是這個吻同時也代表了現實的威脅,他將在現實以及浪漫中做一抉擇,而這一個抉擇也將深刻地影響他對於自身的定位。 而阿登等人的浪漫就是對於現實社會道德的挑戰。這或序也可視為他們對於封印世界的抗議。如同當他們在討論所謂「人類無用論」的時候,所選擇的場所都是一些不太安定,隨時有人闖進的場所。而偷窺、殺貓等舉動自然而然地也就是他們的浪漫舉動了。 三﹑悖德的行為可以說是作品中幻想世界的最大特徵。所謂的悖德包含了違反了一般生活的共識或常識;更甚至

是觸犯了法律以及道德。像是龍二也只有在所謂「一片幽暗的海浪,及黑夜閃爍的海水中」(第一部、第二章)的場景中,才能感受到自己所追求的榮譽,如同螢火蟲一般悄然擁來。值得玩味的是在感受到榮譽的時間點上,為何龍二不是在一般認為是充滿希望的朝陽中或是日正當頭的正午時分,而是在令人感到無助的深夜才能體驗到他的榮譽。在這個時間點上,多多少少包含了一種異於常識的見解,而之前也提過在龍二的觀念中,他認為榮譽必須要孤身一人才能爭取得到,所以他討厭人世間所有溫情的牽絆。這一點在一個共存的社會上來說,難免給人一種違反社會常識的感覺。 至於阿登等人的行為更是明顯地違反了社會的道德或是法律。比

如說他們在學校都是所謂品學兼優的好學生,也常是被老師拿來供其他同學學習的好榜樣,然而在這樣乖巧、懂事的面具下,他們真正的行為又是如何呢?我們可以看到他們對一個老人表面上謙恭有禮;背後卻又以他為「喜歡小孩,心地寬大的老好人」譏笑不已。這兩種極端不同的形象已經概括地說明了他們的特性。更不用說他們為了自己幻想世界的完美,透過殺貓來麻木自己的感情;為了保護自己幻想世界的純真,謀殺背叛自己夢想的龍二。這些舉動一再地說明在幻想的世界中,悖德的行為是有所必要的。 第三章﹑現實與幻想的融合與背離 在《午後的曳航》中現實與幻想兩個截然不同世界的存在已是事實。那麼

在作品中這兩個世界又是透過什麼媒介相互融合;又因什麼因素相互背離。這將在本章中作一完整的分析。 第一節﹑現實與幻想的融合 在作品中融合的媒介囊括海洋以及死亡的儀式兩點。首先海洋對於龍二而言,它跟夢想中的榮譽是本來就是一體的,因此也只有在海洋上龍二才能在現實的環境下想像著自己的光榮。而龍二所深愛的一首描寫船員的流行歌曲,更是帶給了龍二徜徉於幻想世界中的想像空間。因此海洋對於龍二而言,自有其現實與幻想的融合作用。 而對於阿登而言,海洋也是給了他相同的啟發。阿登第一次體驗到他的完美世界時事在偷窺母親與龍二的做愛場面,然而整個完美世界

卻是在一聲汽笛聲響後才倏然地完成。這暗示著阿登也是藉由海洋的恩惠才能使得現實與幻想融合。 而另一次的現實與幻想的完美結合則是龍二以一個船員身份與母親即將別離的時候。然而船員的身份又間接地顯示出此次的融合也是拜海洋之賜。因此海洋確實是現實與幻想融合的手段之一。 另一個現實與幻想融合的手段則是透過死亡的儀式。相對於龍二夢想的極至便在於死亡而言;阿登等人也是透過了殺貓、謀殺龍二等一連串非道德的行為來獲得新世界的啟示。如同在殺貓的一幕中,帶給阿登的是這樣的啟示:「小貓身體旁的肝臟,將成為溫和的半島;被擠扁的心臟,將變為小小的太陽;(省略)軟軟

地繞成一團的小腸;店做白色的環狀珊瑚礁;而那積在腹腔的血液,則化做熱帶溫暖的海水。那麼,由於小貓的死,反而造就了一個更完美的世界。」因此透過死亡的儀式,帶給龍二與阿登等人的是一個與現實世界共存的理想幻想世界。 第三節﹑現實與幻想的背離 在上一節已提過現實與幻想融合的媒介,在本節所要討論的是作品中現實與幻想的背離手段。背離的手段大致可舉列出精神與肉體的背離和大人與小孩的背離兩種。 一﹑精神與肉體的背離:在這個背離上,由於阿登等人認為性是一種不潔的行為,因此這個背離的特徵在龍二身上較為明顯。先前也提過龍二在船上的生活也近

似於禁慾,因此一直保持著幻想世界的完美。然而當他與阿登的母親房子相遇;進而發生肉體關係後,龍二的想法開始動搖了。龍二開始質疑自己的幻想世界,並開始憧憬以往不願回首的陸地生活,直到下一次的航海生活中,龍二完全地放棄當一個追尋夢想的海上男兒,選擇回到陸地當一個平凡無奇的父親角色。在這裡我們可以很清楚地看見肉體與精神的背離。 而在小孩與大人的背離上,在作品中我們可以很清楚地瞭解到大人所代表的是現實的生活;而小孩代表的是幻想的世界。其中的界定可從龍二回歸現實世界的抉擇上看出。 龍二最後選擇放棄夢想的場景是這樣的:「今年五月他就滿三十四歲,是否該對

那些慢無止境的夢想,做個取捨?現在,他應該承認,這個世界根本不曾為他安排下特殊的榮譽。」(第二部﹑第二章)由此清楚的得知大人與小孩之間確實是現實與夢想間的一個背離。 終章 如同書名《午後的曳航》一般,書中的船在夕陽西下中緩緩的被拖曳出發。然而他所將面對的,卻是深夜無盡的大海。在加上船本身並不是自動的行駛,而是被拖曳而行,從這些描述看來,不禁讓人有種毫無希望的感覺。那麼,或許我們呢以從書中主角的身上看出點端倪。 首先就龍二而言,因為陸地生活悲慘的回憶迫使他到海洋尋求夢想的慰藉,然而海洋所帶給他的卻又是平凡生活的另一個打擊。直到他

遇見了阿登的母親,開始有了愛人與被愛的感覺,然而當他選擇了現實的幸福,卻又被阿登視為是夢想的背叛者而遭來了被殺的命運。對於龍二而言,他的形象的確是一條被拖往無盡黑暗海洋的船。 而以夢想的維護者自居的阿登與領等人,他們的確是做出了維護夢想的具體事實,然而不注意的一點是在他們殺龍二的契機是在於法律不處罰十四歲以下的保護之下。這一點是否表示一旦過了十四歲後,阿登他們也即將成為他們所憎恨的大人?因為他們之所以處死龍二的理由就是他使他們預見了往後的自己的緣故。從此看來,阿登他們以後也是將成為一條被拖往黑暗大海的船。若是這樣,在作品中所呈現的只是一片毫無救贖的黑暗大海,所有人最

後都將沈沒入這片大海中。 最後引用龍二的一句話來做歸結:「誰都知道,榮譽的滋味本來就很苦……」