表達藝術治療師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷琦寫的 當老 而不死 和香港心理衞生會的 365天減壓秘笈都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國寶級藝師登臺明華園日字戲劇團周公法鬥桃花女10/14豐原 ...也說明:文化局指出,在後疫情時代,期待藉由「丑藝與女戲」的表演藝術能量正向傳遞給社會大眾,《周公法鬥桃花女》故事融合民間信仰真武大帝傳說、臺灣嫁娶禮俗, ...

這兩本書分別來自蜂鳥有限公司 和天地圖書所出版 。

國立清華大學 教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 何秀珠所指導 羅嘉妘的 「話」畫一條幸福之路—藝術療育師的自我療癒歷程 (2021),提出表達藝術治療師關鍵因素是什麼,來自於藝術療育。

而第二篇論文國立清華大學 教育心理與諮商學系 朱惠瓊所指導 何思穎的 初探成人未婚異性戀伴侶之藝術治療經驗 (2021),提出因為有 伴侶藝術治療、溝通經驗的重點而找出了 表達藝術治療師的解答。

最後網站育兒生活 5月號/2013 第276期: 孩子說不出口的成長小祕密則補充:... 師與朱靜怡臨床心理師一致認為,可以接受外婆的好意與禮物,但是,媽媽也可以自己買 ... 治療師、社工師專業領域:父母親成長團體、個人會談、夫妻會談、親子會談、沙箱輔導 ...

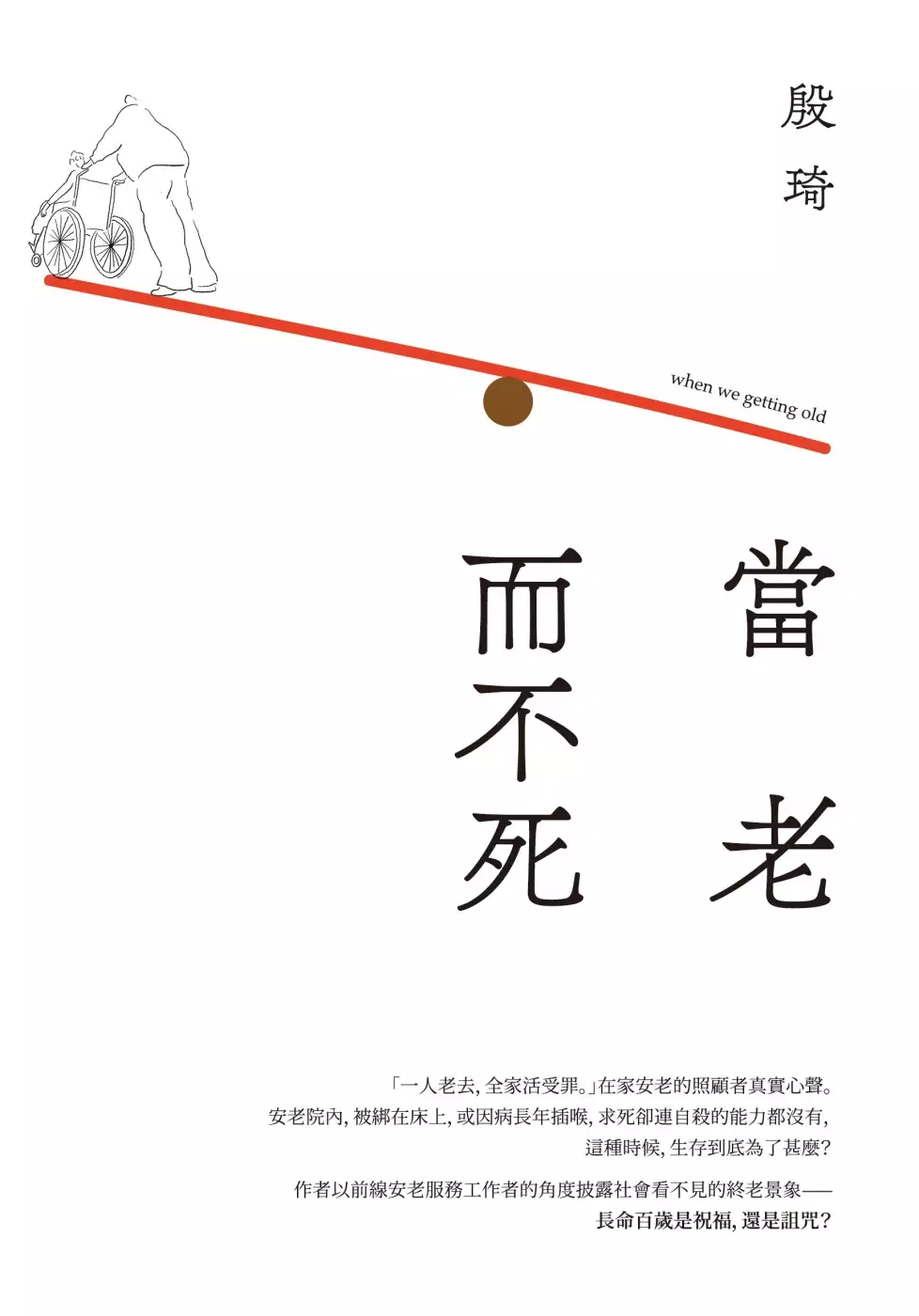

當老 而不死

為了解決表達藝術治療師 的問題,作者殷琦 這樣論述:

-作者以安老院創意藝術治療師的身份,檢視香港安老服務的現象與問題,從長者權利角度出發探討革新可能 -漫遊社會科學、重新思考「老」的本質:「老」本應如何? -走訪多個界別專業人士,多角度探討安老議題 作者簡介 殷琦 現於安老院任職表達藝術治療師。港大表達藝術治療碩士、教大音樂教育碩士、港大文學院中國文史學士。寫作題材多元,喜現象觀察、政策與文化研究;愛進行不同類型之文藝創作、喜歡胡思亂想。前著包括《堅離地教會實錄》及《堅離地教會實錄II之一飛衝天》。 其他文章散見於網媒包括《立場新聞》、《關鍵評論網》、《香港獨立媒體網》、《眾新聞》及《輔仁媒體》。 Fa

cebook :殷琦 Instagram:yankihongkong 推薦序 伍桂麟 推薦序 鹽叔(楊俊賢) 自序 第一章 老人、照顧者與院舍的愛與恨 1.1安老院的平凡一天 1.2安老院屎尿奇聞(上) 1.3安老院屎尿奇聞(下) 1.4有心無力的照顧文化 1.5期望落差與投訴文化 1.6疫情下的平行時空 1.7「為何不讓我快點死?」——疫下的生死觀 附錄:安老小知識—香港安老服務類別概要 第二章 老去的品質 2.1五大常見老年病症 2.2被過度照顧的老小孩 2.3祝你老去快樂 2.4這樣的一百歲,值得羨慕嗎? 2.5死前的品質 2.6長命百歲的詛

咒 第三章 安老的夢想與現實 3.1居家安老,談何容易? 3.2香港虐老事件簿 3.3虐老的深層次因由 3.4零約束的夢 3.5好死/不死 3.6長者的死亡自決權 3.7再思長者自殺——活在大時代下,他們都是犧牲品 3.8專訪周永新教授:社工之父談全民退保的可行性 第四章 以有限資源,創造無限可能? 4.1請先好好照顧自己 4.2不合常理的香港樂齡科技 4.3創意藝術治療:醫治身心的鑰匙 4.4專訪岑啟灝:社企創辦人的日系介護夢想 4.5西醫為本的社會問題 4.6輔助醫療的無限可能性 4.7專訪關護長者協會團隊:掀起社區照顧的革新 第五章 「實際」如此,但「本應」如此嗎? 5.1專

訪好青年荼毒室鹽叔:以「老」為題的思考盛宴 5.2長者的生命需求 5.3細想艾瑞克森人格發展論:長者的任務與危機 5.4漫談照顧、長者存在意義——從阿德勒說起 結語 序 「若你剛巧是安老服務工作者或是照顧者,你會感同身受在艱難的路上,原來仍有人以不同方式作出倡議及推動社會,決心要『安老而不苦』。」 伍桂麟 香港生死學協會會長、「一切從簡」殯儀社企創辦人 「殷琦這本書讓我們了解更多有關年老的課題,它不只告訴我們諸如『安老院的日常』等香港的具體情況,也進一步探討怎樣才是理想的安老安排,以及在有限資源下可以怎樣突破現狀,追求理想。」 鹽叔(楊俊賢) 哲學推廣平台「好青年荼

毒室」成員

表達藝術治療師進入發燒排行的影片

育有一子一女的Anda於2014年確診乳癌,進行切除手術後,2016年癌症復發,癌細胞轉移到肝臟。身體面臨巨變,她心情被受打擊可想言之,更甚者,她更要面對家中只有數歲大的子女,「醫生話畀我聽嗰下我都接受唔到」,Anda憂心指如何可以將自己接受不了的事告訴子女。

Anda的子女中,女兒更是「癡身」,會是想時時刻刻「癡」在媽媽身旁,這令本身要接受治療而身心俱疲的Anda更是矛盾,「每當自己一個人靜落嚟嗰陣,就會諗起自己嘅病情,跟住就會喊,經常都會覺得自己唔喺度,腦海經常都有呢啲畫面,但喺仔女面前要扮無事」,因為Anda認為子女年紀尚小,覺得不宜將自己病情告訴他們,因此在他們面前隻字不提自己患病。

可是小朋友的觀察力超乎想像,那時是Anda病發的時候,女兒也似乎察覺了媽媽有異樣,「有時同朋友去生日會,係件好開心嘅事,佢都話佢好想去,但佢去完之後就會話,『點解會用咗呢啲時間去同朋友玩呢』,佢話如果可以嘅話,『我會想多啲時間陪你』,我唔知點解小朋友會唔想去玩,喺呢個年紀用嚟陪媽媽,我就開始觀察佢,覺得佢有啲奇怪。」

Anda說女兒有時間中會問我些有關生死的問題,「譬如『媽媽你話人死咗會上天堂,你上咗天堂,仲可唔可以同我傾偈呀?又或者你可唔可以帶埋我去天堂呀?』我話人死咗先去天堂,我都唔知幾時會上天堂,如果我上咗天堂,你仲會有爸爸、有細佬、有其他親人,你都要好好生活,她就同我講,『唔啦,你死咗我自己喺度都無意思,我想同你一齊去天堂。』」

女兒的反應令Anda覺得太誇張,「佢(女兒)夜晚會喊,話會發夢,其實我陪咗佢好多晚,我都嘗試用自己嘅方法疏導她嘅情緒,睇吓佢咩事,發覺佢唔會話我知係咩事,淨係識得喊。」

Anda坦言那時不懂處理女兒的情緒,「每一晚你見到自己個女為自己身體狀況喺度喊,其實好很難受,嗰一刻其實我都好想喊,但我要好積極,我唔想畀負面情緒佢」,因此Anda成為一個嚴厲的母親,有時會責罵女兒,其實只時希望對方可以在自己在生時學會獨立,但女兒只是小學生,「依家諗返起佢都好無辜。」

Anda之前都參加過香港癌症基金會的活動,覺得他們幫到患癌的家庭,就向基金會下協助兒童的彩虹會求助,及後女兒獲安排藝術治療課程,Anda同時也獲輔導。

註冊藝術治療師海琳解釋指,藝術治療是心理治療的一種,它的獨特性在藝術創作方面,因為小朋友未懂說話時,已經可以塗畫,所以他們未表達到事情時可以繪畫輔助,加上治療師會邀請小朋友表達創作內容,孩子表達自己的能力因而加強。

海琳續指,治療過程與父母的溝通和相處很重要,因為他們處理到小朋友所表達的焦慮等情緒時,也可幫助小朋友與家長溝通,從而在家庭的層面上也可以處理問題。

Anda指女兒很喜歡畫畫,卻沒想過藝術治療可以幫到女兒,「原來真係投其所好,因為佢係有啲慢熱,未必容易同人傾到自己內心世界。」Anda透過藝術治療師,得悉女兒原來知道自己有很嚴重的病,雖然她不知道是甚麼,但知道是有機會會死亡的病。

Anda坦言那一刻自己才開始醒,因為她以為女兒一直都不知道患病,在她知道同時,自己又沒解釋清楚,令女兒覺得自己很快會離世,但其實情況未到如此惡劣,所以令她內心積壓了很多恐懼。

Anda接受輔導員建議跟女兒坦白病情,「其實佢哋可能只係小學五年班,已經察覺到身邊很多嘢轉變緊。」女兒清楚母親病情後,情緒有所好轉,令Anda如釋重負,「我覺得好開心,佢會好關心我嘅病情,但又唔會好似以前咁負面,而係積極咁看待。」

更令Anda窩心的是,女兒在接受藝術治療起,就已經會每晚製作小手工為自己打氣,現在更變成她的一個習慣,至今仍在繼續,Anda估計女兒為自己製作了約200份作品,「其實佢都幾犀利,可以一直維持咁做。」

Anda現時定期服藥控制病情,她的願望當然是身體健康,但也把女兒記在心上,「媽咪梗係最最希望見到個女大學畢業,之後結婚生仔,但如果喺呢刻,我見到佢她大學畢業已經好開心。」

香港癌症基金會屬下的彩虹會旨在協助5-17歲因家人患癌而受影響的兒童及青少年。彩虹會的臨床心理學家、藝術治療師和社工等專業團隊,可擔當患癌人士和孩子的溝通橋樑,紓緩孩子的憂慮。

「話」畫一條幸福之路—藝術療育師的自我療癒歷程

為了解決表達藝術治療師 的問題,作者羅嘉妘 這樣論述:

這篇論文是透過藝術療育尋找自我、撫慰內在小孩的歷程。身為一個特殊兒童的藝術療育師的筆者可以鼓勵孩子,卻安慰不快樂的自己,且無法自在地回原生家庭,筆者認為是因為自己敗犬的單身所致。於是筆者用藝術療育來自我療癒,並透過敘事治療與筆者的藝術創作進行對話。在不斷創作和整理發現失戀只是表象,母親的不認同導致對自我的不認同,才是不快樂的緣由。隨著繪畫記錄的前進,慢慢找回自我。結論是藝術創作對筆者而言不只是療育,延伸出來的助人能量,不但是自我認同的方向,更是一條用藝術創作畫出的幸福之路。

365天減壓秘笈

為了解決表達藝術治療師 的問題,作者香港心理衞生會 這樣論述:

在現今社會,壓力可以稱得上是無處不在的。適當的壓力為我們帶來動力,協助我們成長,懂得減壓亦可以避免精神及情緒問題。其實,減壓方法很多,而且有很多不同種類及形式,由內到外,由飲食至興趣運動。看畢此書的讀者,相信可以找到合適的減壓方法,一年365天都有精神健康! 本書由跨專業團隊撰寫,包括精神科醫生、臨床心理學家、中醫、註冊營養師、表達藝術治療師及社工等專家,讓讀者認識壓力,壓力所引致的生理、心理及行為問題,壓力的管理方式,在新冠疫情下如何加強抗壓力,如何鼓勵身邊的親友尋求協助,以及求助方法與社區資源。 作者簡介 香港心理衞生會 香港心理衞生會成立於1954 年,是一間非

牟利的社會服務機構,於1970 年根據香港稅務條例第88 條成為註冊的慈善團體,宗旨是推廣心理健康教育及提供康復服務予精神復元人士及智障人士。現時本會共有超過50個由政府資助的服務單位/ 項目,每年為數以萬計服務對象提供適切的服務。 本會多年來積極推行心理健康教育工作,透過講座、展覽、工作坊、義工培訓及線上輔導手機應用程式等多元化活動推廣,並不時出版著作,為公眾人士及專業同工提供心理健康知識及有關的研究及參考資料。

初探成人未婚異性戀伴侶之藝術治療經驗

為了解決表達藝術治療師 的問題,作者何思穎 這樣論述:

本研究目的在於探討伴侶在藝術治療中參與者的溝通經驗與感受,藉由三對成人未婚異性戀伴侶之藝術治療溝通經驗,瞭解伴侶在藝術治療中溝通的想法與感受,期盼未來能應用於臺灣實務工作場域。本研究以對偶分析概念,瞭解伴侶在藝術治療歷程中的溝通互動與影響,招募三對伴侶,年齡介於 20-35 歲之間。研究者擔任藝術治療師的角色,對三對伴侶進行 8 次藝術治療,每周 1 次,每次 1.5 小時,以及藝術治療結束後 1 周內半結構式訪談。訪談資料以現象學的取向,並由對偶分析法進行分析,了解伴侶於其中的互動、想法、感受,以及藝術治療介入後對溝通的影響。本研究發現,伴侶藝術治療介入於成人未婚異性戀伴侶後,對其溝通的影

響與改變有共同經驗與獨特經驗。共同經驗有六項:透過藝術治療解決關係的溝通困境、透過創作欣賞對方、透過創作增進親密感、透過創作增進理解與被理解、藉由某一方的創作深入探討與改變伴侶溝通模式。獨特經驗的部分有五項:從創作感受到對方的包容、從創作覺察到關係持續的意願、藉由創作回顧並增進連結、透過創作降低討論的衝突、發展溫柔待人的模式。本研究根據上述之研究結果進行討論,並針對伴侶藝術治療未來研究,以及藝術實務工作等提出相關具體建議。

表達藝術治療師的網路口碑排行榜

-

#1.與死亡對談

本書作者以平實生動的筆觸道出:死亡其實並不存在,消亡的只是肉體,生命不滅的。書中並援引許多絕症患者的真實故事,詳細分析瀕死經驗的意義;力倡臨終者有權 ... 於 m.ylib.com -

#2.藝術治療學會 - quelquesmotsdam.fr

... 藝術治療學會章程。 臺灣藝術治療學會. Healing Arts 】表達藝術治療Expressive Arts Therapy 認識表達藝術治療. 康福智能發展中心合作藝術治療師. 與 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#3.國寶級藝師登臺明華園日字戲劇團周公法鬥桃花女10/14豐原 ...

文化局指出,在後疫情時代,期待藉由「丑藝與女戲」的表演藝術能量正向傳遞給社會大眾,《周公法鬥桃花女》故事融合民間信仰真武大帝傳說、臺灣嫁娶禮俗, ... 於 enn.tw -

#4.育兒生活 5月號/2013 第276期: 孩子說不出口的成長小祕密

... 師與朱靜怡臨床心理師一致認為,可以接受外婆的好意與禮物,但是,媽媽也可以自己買 ... 治療師、社工師專業領域:父母親成長團體、個人會談、夫妻會談、親子會談、沙箱輔導 ... 於 books.google.com.tw -

#5.Membership 會員| eatahk

REAT® Registered Expressive Arts Therapist (IEATA® ) 國際表達藝術治療協會(簡稱IEATA®)註冊表達藝術治療師(REAT®) 或;. REACE® Registration as an Expressive ... 於 www.eatahk.org -

#6.彰化師大輔導與諮商學系與國際表達藝術治療協會共同主辦 ...

其道大光」(Drop of Golden Sun: Illuminating Creativity)-第十五屆國際表達藝術治療協會國際研討會(The 15th International Expressive Arts Therapy Association ... 於 www.ncue.edu.tw -

#7.表達藝術治療

4.8K posts - Discover photos and videos that include hashtag "表達藝術治療" 於 www.instagram.com -

#8.表達性藝術治療15講:悲傷諮商之良藥(3版)

表達 性藝術治療(Expressive Art Therapy)由於其多采多姿(繪畫—沙遊—音樂—舞蹈—戲劇—心理劇—家族排列—曼陀羅)之媒才樣貌,由外表而內在(身體—心理—宣洩—直覺—超驗)的 ... 於 www.books.com.tw -

#9.表達藝術治療Expressive Arts Therapy

【 Healing Arts 】 於2016 年由表達藝術治療師馮銳琳Julie 創立,現時團隊由註冊表達藝術治療師、註冊社工及多元藝術家組成,致力透過透過表達藝術治療服務 ... 於 www.healing-arts-therapy.com -

#10.黃潔心|註冊藝術(表達藝術)治療師 - YouTube

黃潔心|註冊藝術( 表達藝術 ) 治療師 |《表達藝術)治療》 是什麼?-2| 普羅大眾也可用表達藝術治療?|病人及照顧者怎樣得益?|健康治療系列- 84. 於 www.youtube.com -

#11.治療核心- 許翊誠

治療師 會按需要,在個人和集體層面,綜合不同的表達藝術媒體,善用內在資源,促進自我了解、提升自我意識、創造力和自癒能力。 正念治療. 於 ch.clarkhsu.com -

#12.表達藝術治療是甚麼

香港音樂治療有限公司提供專業的表達藝術治療,透過註冊表達藝術治療師量身打造的視覺藝術、音樂、戲劇與舞蹈活動達到治療效果。表達藝術治療適合各年齡層的人, ... 於 www.hkmusictherapy.com -

#13.關於創意藝術治療的十個最常見問題

然而,表達藝術治療師由於強調使用多於一項藝術模式,則未必具高藝術造詣。有些情況是治療師本身是其他界別的專業出身,例如老師、社工、心理學家、藝術 ... 於 www.thenewslens.com -

#14.兒童表達性藝術治療中心醫師總覽

魏辰芳Chen-Fang, Wei 藝術治療師 ... 「Art speaks where words are unable to explain.」— Mathiole (巴西知名插畫設計師)。藝術在語言無法解釋的地方說話,生命中難免有 ... 於 www.cmuch.org.tw -

#15.表達藝術治療體驗工作坊:我那顆情緒多多的心

表達藝術治療 體驗工作坊: 我那顆情緒多多的心 Expressive Arts Therapy Experiential Workshop: My Heart with Many Emotions. 於 www.mplus.org.hk -

#16.领英上的Man Kit, Aleck KWONG: 表達藝術治療師懂讀心術 ...

【表達藝術治療師懂讀心術?】 「記得早前男團Mirror成員Anson Kong 江𤒹生係頒獎禮失落獎項俾人話佢『面黑』,但我覺得佢無虛假,反而擁抱自己的失望情緒係好事。 於 cn.linkedin.com -

#17.藝術治療學會 - millepiedsferme.fr

藝術治療師. 藝術治療是一種結合創造性藝術表達和心理治療的助人專業. 藝術治療工作者提供一個安全而完善的空間,與案主 ... 於 millepiedsferme.fr -

#18.表達藝術治療,這麼遠,那麼近

撰文及照片提供:註冊藝術(表達藝術)治療師- 林熙小姐. 表達藝術治療,這麼遠,那麼近. 「藝術」很容易令人聯想起,去博物館看展覽,參加音樂會或欣賞舞台表演等;但這與. 於 www.dbs.com.hk -

#19.表達藝術治療師懂讀心術? 入行要求低技巧高敏感度

「藝術治療師」聽其名當然是用藝術為工具來提供治療服務,然而行業背後卻有五花百門的分支,像是今次受訪者鄺文傑(Aleck),和筆者見面之初即說要先正名 ... 於 www.hk01.com -

#20.表達藝術治療

家族治療 · 心理衡鑑 · 表達藝術治療. 表達藝術治療. 陸雅青諮商心理師. 現任. 財團法人華人心理治療研究發展基金會諮商心理師. 專長. 藝術治療....繼續閱讀. Copyright c ... 於 www.tip.org.tw -

#21.藝術治療:透過視覺心象的療法

令希爾驚奇的是,患者不僅熱衷於此,而. 且還用繪畫來表達他們的恐懼和焦慮,以及他們. 目睹的恐怖景象。結果希爾無意中成了英國第一. 位藝術療法治療師。 另一位先驅是錢 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#22.expressive arts therapies - 表達性藝術治療取向

表達 性藝術治療、藝術創作課程,是我們的特色;結合「藝術」、「遊戲」與「心理劇」,讓毛蟲陪伴你一起成長。 有沒有曾經你生氣、難過、甚至開心到說 ... 於 www.maochongart.com -

#23.台灣藝術治療學會- 首頁

藝術治療 是一種結合創造性藝術表達和心理治療的助人專業藝術治療工作者提供一個 ... 藝術治療師 · 國內外訓練管道 · 藝術治療相關書籍 · 認證督導名單 · 相關連結 · 出版品. 於 www.arttherapy.org.tw -

#24.開啟腦內的幸福迴路:正念自我照顧與教師專業成長工作坊

2023-10-11 輔導組. 臺北市青少年發展暨家庭教育中心辦理112年「園藝治療師」職涯發展體驗活動 ... 表達性藝術治療工作坊. 依公告類別彙總. 行政公告( 3,986 ) · 榮譽金榜( ... 於 www.zlsh.tp.edu.tw -

#25.Join國泰享好康

國泰人壽保戶加值服務,多樣化特約商店及每月壽星生日好禮,提供保戶專屬優惠資訊,打造以客戶為中心的服務平臺. 於 patron.cathaylife.com.tw -

#26.[表達藝術治療師日記] 表達藝術治療的迷思(一)

表達藝術治療 (Expressive Arts Therapy, 簡稱EXA)是由三位學術先驅Shaun McNiff、Paolo J Knill和Norma Canner 於1970年代初在美國Lesley College Graduate School 創立 ... 於 app.grwth.hk -

#27.[藝術當下專訪] 黎家傑博士: 表達藝術創作是探問生命的旅程

我們六月份將舉行慢活靈魂表達藝術治療祭(Slow Soul Expressive Arts Therapy Festival) ,我和插畫師含蓄,藝術家白雙全會分別帶領工作坊,讓參加者學習 ... 於 www.artisticmoments.net -

#28.什麽是表達藝術治療?

表達藝術治療融合了表達藝術和心理治療,讓表達藝術治療師可獨立進行專業評估和表達藝術介入,利用多元藝術例如視覺藝術、音樂、戲劇、舞動及創意寫作 ... 於 www.artisthearthk.com -

#29.表達藝術治療師- 林熙女士 - 思健醫務中心

表達藝術治療師 | 林熙女士Ms. Snowy Lam | 思健醫務. 林熙女士. Ms. Snowy Lam. . 表達藝術治療師. 澳洲、新西蘭及亞洲創意藝術治療協會(ANZACATA) 註冊藝術(表達藝術) ... 於 www.healthymindhk.com -

#30.畫如人生表達藝術治療

在框框下生活久了,我們或會輕易扼殺自己的創意,覺得無法在沒有規則,沒有劇本的情況下隨心創作,治療師林熙卻指出:「表達藝術治療精心安排在不同 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#31.心快活心理健康學習平台

教案設計、熟悉新課綱、班級經營、親師溝通、提高升學率......等等,時常處於多工 ... 人們相互的溝通,經常倚賴語言為媒介,雖然,語言經常無法完整表達,但它有它的貢獻。 於 wellbeing.mohw.gov.tw -

#32.體驗種植泰國蔬菜的英國「叢林農場」 - FT中文網

心理 治療師 菲利帕·佩裏提供了一些必要的建議,幫助人們度過社會疏遠帶來 ... 網路影片中非英國《金融時報》人員所陳述的觀點僅代表他們本人而非英國《金融 ... 於 big5.ftchinese.com -

#33.藝術治療

... 藝術治療師,立即獲取多個藝術治療報價! 藝術治療– MBA智库百科. 藝術治療(Art therapy)藝術治療,又稱藝術心理治療,是一種心理治療的介入方法,主要 ... 於 caratfwe.midvalley.edu.np -

#34.教師研習中心辦理112年11-12月教師希望心坊課程

2023-10-11 輔導組. 臺北市青少年發展暨家庭教育中心辦理112年「園藝治療師」職涯發展體驗活動 ... 表達性藝術治療工作坊. 依公告類別彙總. 行政公告( 3,986 ) · 榮譽金榜( ... 於 www.zlsh.tp.edu.tw -

#35.表達藝術治療師- 林熙女士

林小姐善用藝術創作的空間和過程,來引發療愈和個人成長。她善於將各種藝術形式融入治療中,有效地幫助減低焦慮、負面情緒、壓力及失眠等症狀。讓人從藝術中獲得啟廸, ... 於 www.healthymindcdc.com -

#36.表達藝術治療與社會工作應用

課程已獲澳門社會工作者專業委員會認可為社會工作者持續進修活動. 目的: 表達藝術治療(Expressive arts therapy,簡稱EXAT),是表達藝術(如: 視覺 ... 於 www.mpu.edu.mo -

#37.表達. 藝術. 治療

作者張文茵是註冊表達藝術治療師和註冊社會工作者、國際表達藝術治療師協會委員會成員、「藝術在醫院」副主席、香港表達藝術治療協會創會主席、美國西南 ... 於 cancerinformation.com.hk -

#38.高齡藝術與預防失智症 : 藝術課程活動設計 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

... 表達性藝術治療表達性藝術治療起源於個人中心創始人Carl Rogers之女Natalie ... 師Renće Emunah博士1994年於 Acting Website, 2020)。 第一章高齡藝術與身心靈健康 007. 於 books.google.com.tw -

#39.藝術治療: 家庭動力繪畫槪論 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

... 藝術工作爲治療學架構。然而在藝術治療的過程中,使用了藝術創作爲一種非語言的溝通和表達,藝術治療師典型地以口語的探究和介入。藝術治療師所扮演的角色可能是主要的治療師 ... 於 books.google.com.tw -

#40.小肯尼迪宣布獨立競選總統支持者響應

藝術治療師 :「發自內心」. 藝術治療師克里斯蒂娜·耶耶爾(Christina ... 這就是為什麼我來這裡表達我的支持。」 23歲的歐文斯·多諾(Owens Dorno)是一 ... 於 www.epochtimes.com -

#41.藝術治療工作坊

關於講者蘇瑞雯(Sandy So)是註冊藝術(表達藝術) 治療師,畢業於香港大學表達藝術治療碩士課程,並修讀兒童心理學證書課程。畢業後受僱於私人企業,為 ... 於 hongkongwell.uk -

#42.表達藝術治療師Kit Shum - 以藝術療癒心靈| BETTER LIFE

很多人對 表達藝術治療 充滿誤解,以為從看展覽、看表演中得到的滿足就是療癒,又以為從畫畫、跳舞、唱歌等不同藝術創作中的me time 就是療癒。 於 www.youtube.com -

#43.藝術治療師周大為的藝想世界

藝術治療師 周大為的藝想世界。 2865 個讚· 2 人正在談論這個。大為相信透過藝術可以連結自己,幫助受限的靈魂表達,梳理釋放糾纏的能. 於 www.facebook.com -

#44.【藝術治療】為遭欺凌性侵者化解負能量治療心靈愴痛治療師用 ...

【藝術治療】為遭欺凌性侵者化解負能量治療心靈愴痛治療師用藝術表達打開病人心扉. 13:21 2023/03/16. 分享:. 分享:. 熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好 ... 於 topick.hket.com -

#45.藝術治療

Art Therapy 藝術治療– 誰是藝術治療師? 在美加,藝術治療師於修讀完畢合資格的 ... 表達藝術治療師| 香港表達藝術治療小組| 表達藝術治療是甚麼| 治療中心. 於 waifs2aj.bciccollege.edu.bd -

#46.什麼是藝術治療師

藝術治療師 不僅熟悉創作媒材與歷程,對於臨床心理治療具有豐富的理論知識,以個人、伴侶、家族、團體為單位進行,在各種醫療、教育或社福利機構工作,因應不同的對象和不同 ... 於 www.arttherapy.org.tw -

#47.Wynnee Yeung

Featured 什麼是表達藝術治療? 表達藝術治療是一種透過多元藝術創作的心理治療模式,當中包括視覺藝術、音樂、舞動、戲劇及文字創作等,讓參加者在創作過程中表達及 ... 於 wynneeyeung.com -

#48.籃球選手變身美髮師弘光男大生苦練獲選國手

弘光科大美髮造型設計系學生黃茂畯,本是籃球選手,後來轉念美髮科,每天練習逾10小時,獲選為第47屆國際技能競賽國手,將代表台灣參加阿布達比亞洲賽 ... 於 www.cna.com.tw -

#49.表達藝術治療師

李慧莊小姐. Ms. JANET LI, W.C · 中心創辦人Center Founder · 香港大學表達藝術治療碩士(優異) · Master of Expressive Arts Therapy [Distinction] (University of Hong ... 於 www.hkexat.org -

#50.表達藝術治療師繪畫五步驟助都市人心靈平和 - 基督日报

面對不安有什麼可以做?表達藝術治療師周偉豪在中國神學研究院製作的心理教育輔導短片介紹用繪畫創作安撫情緒。 於 chinese.gospelherald.com -

#51.【表達藝術治療專題】離開官場當治療師邱誠武用藝術紓鬱解困

現在已成為註冊表達藝術治療師的他,以自由身與不同機構合作。去年3月第5波疫情正在襲港,他與精神健康推廣和公眾教育計劃“陪我講”(Shall We Talk) ... 於 guangming.com.my -

#52.藝術治療- 維基百科,自由的百科全書

藝術治療 (英語:Art therapy)是一種利用藝術材料,如繪畫、粉筆與標示物等表達性治療(expressive therapy)的形式。藝術治療結合傳統的精神療法(Psychotherapy) ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.我是藝術治療師 - YouTube

關於生命的質量,從一開始到結束.質與量的平衡一生都在追求,當量度受到威脅時,就會開始思考質度的提升,並好好珍惜與知足。 此影片以 藝術治療師 為 ... 於 www.youtube.com -

#54.表達藝術治療有哪些好處?介紹香港藝術治療活動

藝術治療師 綜合不同的藝術治療活動,善用內在資源去將藝術治療好處最大量化,包括幫助人們在創造過程中,促進自我了解、提升自我意識、激發創造力。 於 www.hkfygwellnessplus.org -

#55.全國特殊教育資訊網- 首頁

語言治療師 · 物理治療師 · 職能治療師 · 專科醫師 (復健科醫師) · 專科醫師 (兒童青少年精神科 ... 有愛無礙就是愛藝術大專校院學生適應性藝術表達體驗夏令營開始囉(另開新 ... 於 special.moe.gov.tw -

#56.表達藝術治療副修心理學碩士

在藝術創作的過程中,表達藝術治療師發掘他們的求助者如何可以更好地生活,以及在這個過程中是如何使他們獲得改變和達至個人成長及發展。 Expressive Arts Therapy is an ... 於 www.cccd.hk -

#57.表達藝術治療師與你的*線上靜觀+ *禪繞進階- 插畫/繪畫/寫字

適合任何人士的禪繞ZENTANGLE 身為表達藝術治療師的導師還會加入靜觀元素 , 讓大家在創作前進行靜心練習,有助放鬆及引發創意。 境況愈亂, 心靈愈需要平靜~ ... 於 www.pinkoi.com -

#58.心理學中的療癒力—淺談表達藝術

筆者希望在這裏提醒大家,若在藝術創作過程時感到不適,請不要勉強自己,如有需要,請尋求專業的治療師協助。 參考資料:. Malchiodi C. (2014) “Creative Arts Therapy ... 於 treehole.hk -

#59.表達藝術治療入門

鄺文傑先生(Aleck Kwong) ... 註冊表達藝術治療師,以優異成績於香港大學表達藝術治療碩士課程畢業,另於英國修畢以深度心理學為基礎的聲樂心理治療課程成為 ... 於 clc.hkfyg.org.hk -

#60.請尊重治療師的專業 - 信健康

藝術創作過程本身的確具療癒效果,但和進行心理治療仍然. 最近幾位朋友不約而同向我查詢修讀表達藝術治療的課程,「表達藝術治療」近年頗吸睛,除了吸引 ... 於 health.hkej.com -

#61.合資格藝術治療師助你走出困局 - 信健康

表達藝術治療 是近年其中一個較多人談論的新興心理治療方法。然而,坊間對於這個專業卻有不少誤解及道聽途說。執業期間,曾經協助一位求助個案, ... 於 health.hkej.com -

#62.基隆市傳統表演藝術保存者「三坑得意堂」老堂主林萬福辭世

... 表達誠摯感謝。院長表示,領銜提出此項修正法案的卡迪克(Olivier Cadic ... 治療,現已返家療養,屏東縣阿猴城慈善會理事長李明祺得知後,甚表關懷 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#63.「Shall We Talk 擁抱無常」網上表達藝術體驗工作坊

世事無常,計劃往往趕不上變化,放鬆心境有助莊敬自強,處變不驚,方能探索未知。「陪我講Shall We Talk」與多位表達藝術治療師及香港大學行為健康教研中心合辦「Shall ... 於 www.shallwetalk.hk -

#64.表達性藝術治療15講: 悲傷諮商之良藥 - 第 438 頁 - Google 圖書結果

... 治療師使用,若 精神福祉量表(The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale; WEMWBS)請描述近兩週的感覺題號題目. 欲使用此表格於臺灣以及不同對象時,建議請相關領域 ... 於 books.google.com.tw -

#65.「表達藝術治療」 基礎應用證書課程

Certificate in Applying Fundamental Expressive Arts Therapy. in Social Service (Class 14). 簡介. 表達藝術治療是心理治療的一種,它 ... 於 www.hkspt.org -

#66.如何尋找具註冊資格的表達藝術治療師?

表達藝術治療 · 如何尋找具註冊資格的表達藝術治療師? · 陪住你心理服務及顧問有限公司. So Creative Arts Psychotherapy and Consultancy Company Limited. 於 socreativearts.com -

#67.藝術治療師

表達藝術治療 亦… 心.啟.晴-心理治療|輔導|心理治療|評估|培訓– 藝術治療應用(Art in Therapy)執行師證書課程(第三 ... 於 pornow7q.eatatcharlies.com -

#68.職場Learn from Home: 表達藝術治療師線上分享會重溫

表達藝術治療等於畫畫?要有藝術天分才能參與?想進修但又無從入手? 等註冊藝術(表達藝術) 治療師Peggy Chan 陳詩韻為你分享!今次線上講座會介紹表達藝術治療師的 ... 於 community.ydotx.com -

#69.Therapist 治療師簡介| Creative Hearts Hong Kong 心藝表達 ...

AGNES WONG. Registered Arts Therapist (Expressive Arts) (ANZACATA) 註冊藝術治療師(表達藝術) ... 於 www.creativeheartshk.com -

#70.藝術治療

Art Therapy 藝術治療– 誰是藝術治療師? 在美加,藝術治療師於修讀完畢合資格的 ... 表達藝術治療師| 香港表達藝術治療小組| 表達藝術治療是甚麼| 治療中心. 於 auricr37.letstalksex.net -

#71.表達藝術治療Expressive Arts Therapy - YouTube

香港中國婦女會安老服務創新地道安老模式| 推進無縫長者照顧| 提升長者生活質素 表達藝術治療 Expressive Art Therapy. 於 www.youtube.com -

#72.表達藝術治療畫動心情 - 東方日報

要成為註冊表達藝術治療師,須符合國際表達藝術治療協會(International Expressive Arts Therapy Association,IEATA)在學歷及經驗的規定,並遵守相關 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#73.舞者田一德專訪:專心致志,為「它」而活的樣子才算酷?

「我想我應該還是會創業,可能會是成立衣服品牌,但如果可以的話,我想要當演員或是導演,說不定也會走向藝術治療之類相關的行業。」 ... 表達的概念和理想 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#74.藝術治療師培訓

表達藝術治療師 Expressive Arts Therapist (MExpArtsTh) Creative HeARTS Hong Kong 創辦人Founder. 香港表達藝術治療協作社總幹事及創會主席Hong Kong ... 於 labellesaisonfleurs.fr -

#75.藝術治療

近年又興起「表達藝術治療」(Expressive Arts Therapy),強調在藝術媒介之間的轉換,運用多於一種藝術形式。表達藝術治療師根據當事人的需要,選擇不同 ... 於 vamps0mc.capitalplumbing.ca -

#76.容恙表達藝術Lets Expressive Arts | 表達藝術治療| Hong Kong

容恙表達藝術中心(Lets Expressive Arts) 提供各類型的表達藝術治療小組、表達藝術治療一對一服務以及各類型藝術工作坊。服務對象廣泛,包括幼兒、SEN中小學生、學校, ... 於 www.lets-expressive-arts.com -

#77.【 Healing Arts 】表達藝術治療| 治療師團隊

Ash是多元藝術家、表達藝術治療師;在劇院、展覽廳、課室和治療室中與人分享生命和成長的故事。他為個人及小組提供透過藝術創作的治療服務,領域包括:情緒和個人成長、 ... 於 www.healing-arts-therapy.com -

#78.成為表達藝術治療師

表達藝術治療 是一門專業,治療師必須經過嚴格的專業訓練和臨床督導,才有足夠技術和經驗去引導案主安全地表達和探索整個治療過程,以確保服務質素及保障案主的安全。而這些 ... 於 www.imbrace-artraining.com -

#79.[5/5 享早鳥] 成為表達藝術治療師

Dear HKPCA member, ... Details of the course Seminar dissemination are as follows: [5月5日享早鳥優惠] 最後機會!!! 好消息! 成為表達藝術治療師!HKPCA ... 於 www.hkpca.org.hk -

#80.葉小雅女士Ms. IP, Maggie 註冊表達藝術治療師

註冊藝術(表達藝術)治療師(ANZACATA)香港大學表達藝術治療碩士(優異)美國威斯康辛大學(麥迪遜校園) – 心理學學士/ 女性研究文憑美國認證禪繞畫導師. 於 omg-centre.com -

#81.藝術治療師在治療中要做些什麼?怎麼做?

文/陸雅青. 自有藝術治療的專業以來,無論治療師是秉持Art as Therapy ─「完整的藝術表達能淨化情緒、昇華情感」,或是Art Psychotherapy ─「藝術創作歷程傳遞深刻 ... 於 www.tap.org.tw -

#82.表達藝術治療

表達藝術治療師 _唐穎儀小姐Expressive Arts Therapist_Miss Liz Tong.jpg. Mexican_Seesaw墨西哥搖搖板.jpg. 親子表達藝術治療Parent-Child_Expressive Arts Therapy.jpg. 於 www.sseat.co -

#83.Kunst EXA Academy表達藝術治療課程一覽

表達藝術 課程的服務對象主要為治療師、輔導員、心理學家、 藝術工作者、人生規劃師、老師、家長、社工、從事以助人為主或期望達成個人成長的人士。報讀首兩階段課程者無須 ... 於 www.exahk.hk -

#84.如何成為藝術治療師?(1.北市大考試篇)

藝術治療 :心理專業者實務手冊(陸雅青等譯)。臺北:學富文化。Handbook of Art Therapy.(原著作出版年2002). 吳明富(2010)。走進希望之 ... 於 www.arttherapistfiona.com -

#85.【開始前還是想清楚的好】到底如何成為一個表達藝術治療師?

在香港表達藝術治療有幾個主要培訓機構,我自己所讀的是香港大學由2013年起所辦的「表達藝術治療碩士」。所以我只分享個人在港大考慮的收生與條件,同時 ... 於 medium.com -

#86.醫護職人|iBanker轉行做表達藝術治療師鼓勵創作紓解情緒

... 藝術創作幫人打開心扉一般人對藝術的形式,會局限於繪畫、音樂等廣為人知的創作,但表達藝術治療師鄺文傑(Aleck)認為表達藝術治療有趣的地方,是 ... 於 www.stheadline.com -

#87.【表達藝術治療】「表達+藝術+治療」你聽過嗎?

今次身兼畫家及註冊藝術(表達藝術)治療師的林熙Snowy會為大家解答。 表達藝術治療是融合表達藝術及心理治療,一種以綜合藝術作為工具的治療方法。最初 ... 於 www.shiningfamily.com -

#88.表達藝術治療課程

艺术治疗课程旨在教导如何利用美术和创造力来克服心理困境。 学习这项研究可以使人有能力通过美术领导个人或小组会议,以健康的方式表达情感。 表達藝術治療講座及專業 ... 於 esclicks.online -

#89.表達藝術治療服務(Expressive Art Therapy) - 溢思教育心理服務

藝術 本身具有多元而獨特的養分,例如視覺藝術的色彩呈現、舞動身體的力量和質地、音樂裏的節奏、話劇中的對白和場景等等,充分賦予非語言的表達及創造空間。同時,治療師的 ... 於 www.educationearnest.com -

#90.藝術治療: 家庭動力繪畫概論 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

... 藝術治療像藝術教育可能引導技巧和媒材的使用方法,當藝術被應用在治療中,指導使用媒材便是提供了個體一種自我表達、溝通、和成長的工具。藝術治療師較關心的是個體內心 ... 於 books.google.com.tw -

#91.表達性藝術治療15講:悲傷諮商之良藥

... 治療包含四個要件:計畫組織、音樂元素、幫助個體、治療目標。 「計劃組織」是指在音樂治療的過程前,診斷的工作是由醫療團隊,經由醫生、心理師等人經由多方面的評估 ... 於 www.wunan.com.tw -

#92.《Be together》表達藝術與身心靈健康文化節2021

屆時會由表達藝術治療師為親子、青少年、患自閉症的學童、性小眾、成人帶來關顧情緒健康的藝術活動。而不同藝術範疇的專業導師及治療師也會為大家帶來音樂意象、舞踏、瑜伽 ... 於 www.art-mate.net -

#93.表達性藝術治療概論

從第一堂表達藝術治療課開始美國聖地牙哥表達藝術機構(Expressive Arts Institute of San Diego)治療師茱蒂(Judith Greer Essex)在2000年的一篇簡短演講,是我與表達 ... 於 www.psy.com.tw -

#94.表達藝術治療& 香港聖公會輔導服務處

治療師 亦必須參與不同的持續專業進修課程而保持其BAAT( 英國藝術治療學會) 經歷: 臺安醫院表達性藝術治療中心藝術治療師中山醫學大學附設醫院心理師暨藝術治療師 ... 於 meraaar.lesroues.ch -

#95.觀是表達藝術治療中心

心理學碩士學位, 成為合資格的表達藝術治療師。 詳情:https://rb.gy/1hbur4 - 【查詢】電郵:info.kunstexa ... 於 www.facebook.com -

#96.高官到表達藝術治療師前運房局副局長邱誠武發展「第三事業 ...

... 表達藝術治療師,用藝術為情緒困擾的人解困。 目錄. 1 57歲離官場讀表達藝術治療「開發右腦」. 2 3種崗位一脈相承直接讓人受惠. 3 輔導年輕人畫畫打開 ... 於 jump.mingpao.com -

#97.表達性藝術治療

表達 性藝術治療. Expressive Art Therapy運用在兒童醫療的重要性標題圖. Expressive ... 【劉家妤】藝術治療師. ☆服務格言:陪伴孩子藝起在混亂中看見新的可能,藝起在 ... 於 www.raising.org.tw