藝術跟設計的共同點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦三浦しをん寫的 強風吹拂(二版)【平裝雙面書衣愛藏版】 和PaulVirr的 【百位工程與建築大師套書】(二冊):《50位史上最偉大的工程師》、《50位史上最偉大的建築師》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和本事出版社所出版 。

國立臺北教育大學 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 Francis Maravillas所指導 羅瑞雅的 Memes as a Form of Engagement With Art (2020),提出藝術跟設計的共同點關鍵因素是什麼,來自於。

而第二篇論文輔仁大學 法國語文學系碩士班 陳泓易所指導 劉倩伶的 從傳統工藝到綠工藝:論台灣藍染的當代保存與復興 (2019),提出因為有 傳統工藝、天然藍染、手工技藝、無形文化資產、綠工藝、社會區分的重點而找出了 藝術跟設計的共同點的解答。

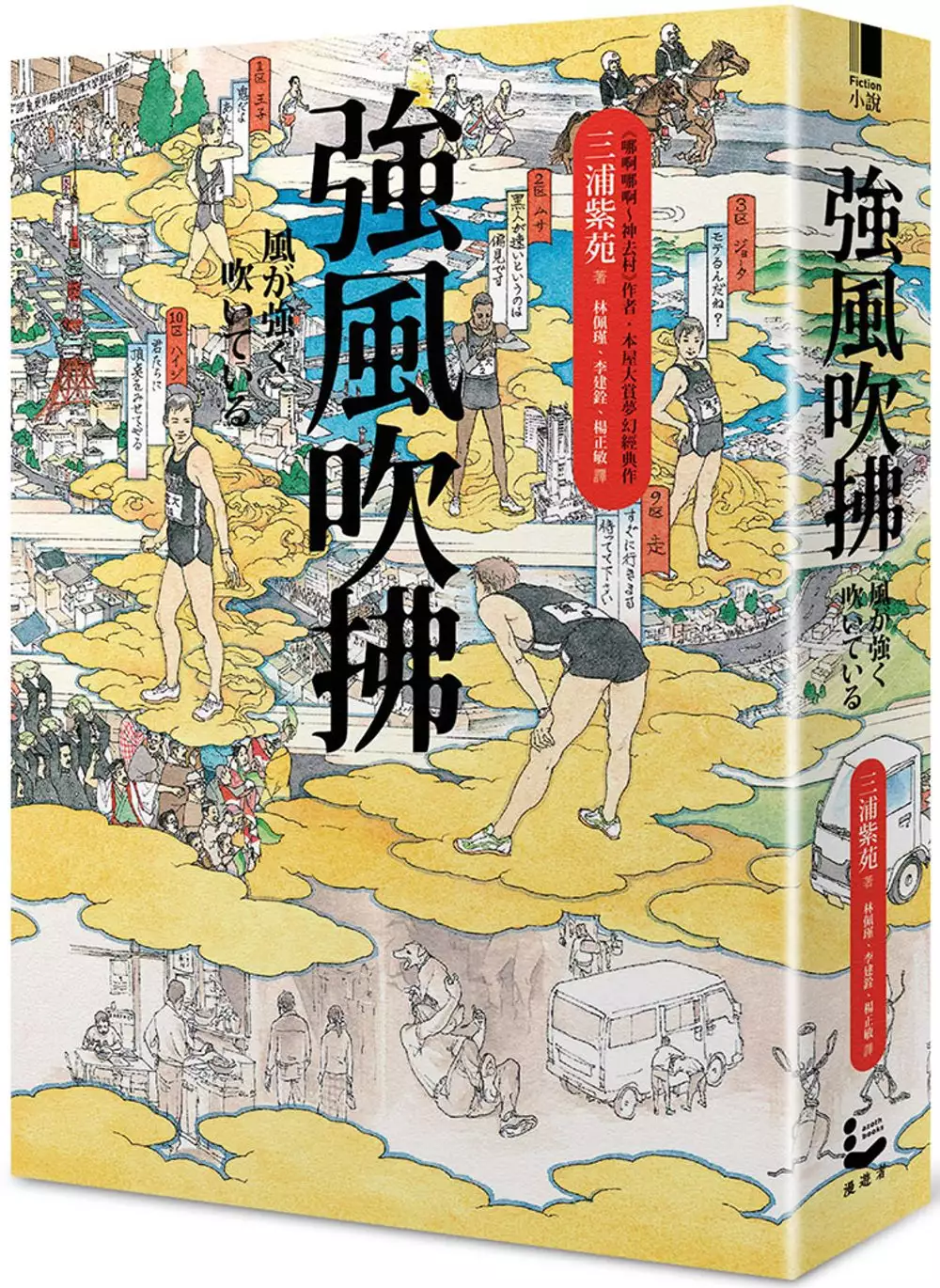

強風吹拂(二版)【平裝雙面書衣愛藏版】

為了解決藝術跟設計的共同點 的問題,作者三浦しをん 這樣論述:

跑步究竟是什麼? 你,為了什麼而跑? ◆直木賞名作家三浦紫苑費時六年採訪、創作之超大型代表作! ◆改編同名漫畫、電影、廣播劇、舞臺劇、動畫,全面攻佔日本出版界與影視、表演界! ◆2007年本屋大賞第三名!亞馬遜讀者★好評數最高!讀者感動好評按讚至今! ◆日本知名藝術家山口晃「大和繪」原版書封X台灣名漫畫家阮光民「人物設定」 ★ 雜牌軍是要怎麼跟名牌大學比啦! 但是清瀨說:長跑不是比速度,而是比心裡放什麼東西 弱校有弱校的風格, 我們要的,可不只是冠軍! ★ 看漫畫、打麻將、睡覺、吃火鍋……然後,跑217公里? 這是什麼神展開的

人生啦?! 破爛公寓「竹青莊」裡十名怪咖組成的雜牌軍,一群被趕鴨子上架的烏合之眾,竟想挑戰日本最古老、難度最高的「箱根驛傳」──全日本大學生心中最熱血的戰場! 竹青莊房客心裡異口同聲OS:沒辦法,因為清瀨說:「讓我們一起攻頂吧!」(顯示為無奈、不甘願狀) 清瀨一定瘋了!這可不是那種阿公阿嬤也能報名、隨時可以棄權納涼的慈善盃路跑,而是來回長達217.9公里的巨型大隊接力賽!喔不,他是認真的!為此他還從路邊撿回偷麵包練跑步(誤)的大一學弟藏原走,終於湊成十人參賽…… 竹青莊成員:一對白目又聒噪的雙胞胎+不當明星很可惜的俊帥漫畫宅男+尼古丁中毒的萬年留級生+通過司法考

試的毒舌菁英+熱愛日本文化的黑人留學生+綽號神童的老實好青年+百發百中的猜謎王…… 這一群怪咖,長年來毫不客氣拿人家(清瀨灰二)的、理所當然吃人家(清瀨灰二)的,殊不知自己正一步步落入人家(當然就是清瀨灰二)暗中設下的陷阱,最後不得不踏上全力以赴跑到吐的不歸路…… 「驛傳」源自古代傳令制,「驛」即官道上每隔一段固定距離設置的「驛場」,從早年以「驛馬」代步傳令,到後來演變為「飛腳」,由人快步傳遞。 「驛傳」接力賽,象徵著一種使命必達的精神,每一棒跑者的心中只有一個念頭:不計任何代價,將身上的「接力帶」傳到下一棒夥伴的手中。驛傳,少了任何一個夥伴都不可能達成。 跑下

去!雖然只有一個人,卻又不是一個人!想見到夥伴,好想快點到那裡,跟夥伴會合……這樣的渴望,這輩子從來不曾如此強烈! 這支怪咖雜牌軍最後能否創造「箱根驛傳」史上的最大奇蹟?不到最後一棒,沒人知道答案!但他們這一路在汗水、受傷、爭執、迷惘中前進,竟不知不覺贏得世間所有人夢寐以求、人生難得的最大獎:愛與羈絆──三浦紫苑心中的最高創作原則! 各領域不約而同熱血按讚推薦 作家:小說家/王聰威、青年作家/冒牌生、逗點文創結社總編輯/陳夏民、旅日作家/張維中 運動家:極地超級馬拉松運動員/陳彥博、超馬媽媽/邱淑容 藝人:人氣樂團/八三夭、魔幻力量、知名演員/張鈞甯

Memes as a Form of Engagement With Art

為了解決藝術跟設計的共同點 的問題,作者羅瑞雅 這樣論述:

這個論文的目標是找到分析藝術的三個大構架有什麼共同的觀點。1. 模因理論,行為通過病毒傳播(複製)自我延續和進化的想法。 通過不僅將模因視為一種特定類型的藝術,而且將模因視為推動參與所有類型的藝術項目甚至更大的藝術運動的機制,我們可以設計出促進參與的新策略。2. 參與式藝術理論,優先考慮藝術的社會效益而不是商品化的作品,並試圖重新定義藝術家與觀眾、藝術品與畫廊等之間的關係。 Web 2.0 的反資本主義、非傳統藝術品與此框架保持一致。3. 粉絲文化理論,其中邊緣化的亞文化從主流文化中竊取想法並重新調整它們以更好地為自己的社區服務。 這融合了模因(社區內偷獵思想的擴散)和參與式藝術的集體

、民主性質的各個方面,這些共同點就是為什麼我相信使用模因和參與式提示是接觸異化群體時的最佳策略 。我的研究主要基於對有關模因、參與式藝術和粉絲文化的文獻的分析。 本論文中討論的案例研究基於我與各種在線社區(例如,辛普森一家狗屎發布 臉書小組和食之契約 官方 Discord 服務器)的個人互動。 通過跟踪這些模因的演變,我能夠開發出社區的人種學概況,這有助於我確定這些群體最初創作藝術的原因。 在 食之契約 粉絲圈的案例中,我還檢查了社區分析以確定人口趨勢,並展示 IP 持有人通過參與式藝術項目與粉絲互動的努力如何轉化為對遊戲的長期興趣。 這些發現被用來假設使用 Web 2.0 文化來推動藝術參與

的更普遍的好處。

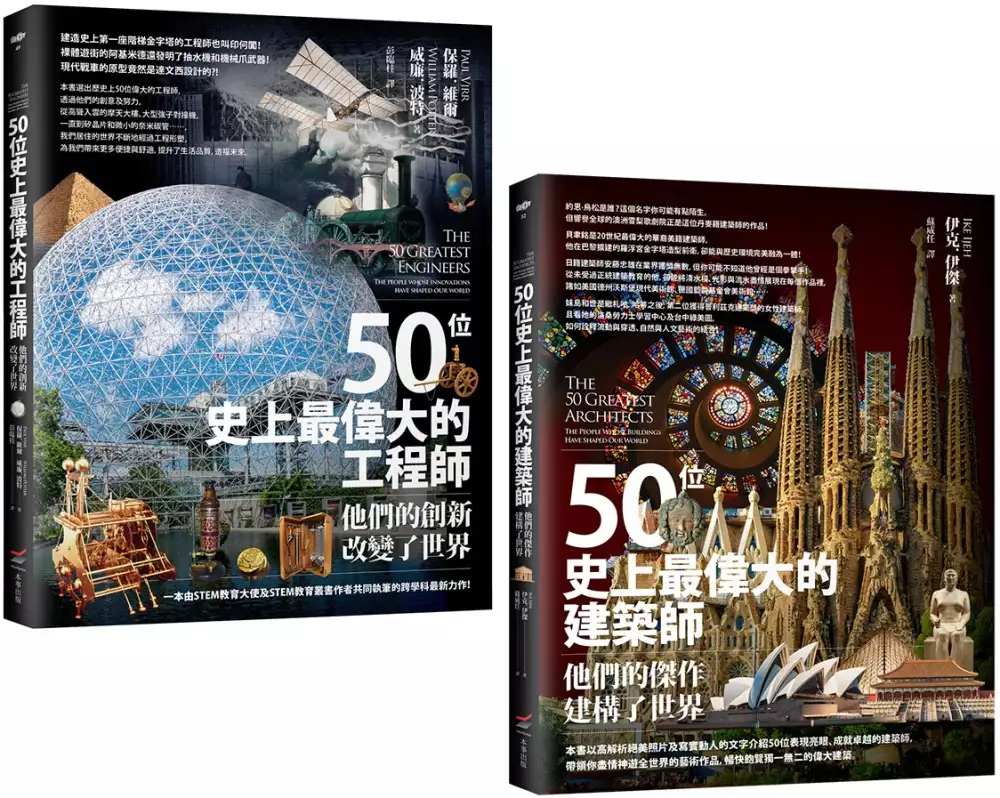

【百位工程與建築大師套書】(二冊):《50位史上最偉大的工程師》、《50位史上最偉大的建築師》

為了解決藝術跟設計的共同點 的問題,作者PaulVirr 這樣論述:

本套書組合:《50位史上最偉大的工程師》、《50位史上最偉大的建築師》共兩冊 見證古今中外的優秀工程師與建築師,突破時代限制大膽創新,形塑世界 《50位史上最偉大的工程師》 一本由STEM教育大使及STEM教育叢書作者共同執筆的跨學科最新力作! 你可曾想過,每天通勤的交通工具、冬暖夏涼的居住空間、 純淨無雜質的飲用水質、光速暢行的網際網路是怎麼來的? 倘若沒有工程師,人類社會將停滯不前,這個世界也無法運轉…… 工程師會提供方法來滿足人類的各種需求,運用智慧製作工具, 再藉由這些工具將世界塑造成適合人類生活的樣貌。 西元一世紀,古希臘

工程師希羅發明最早的蒸氣機,在一千多年後用來發動工業革命;同一世紀,中國的數學工程師張衡發明地動儀和指南車,為人們預測地震與指引方向; 二十世紀,日本建築工程師內藤多仲設計了六座鐵塔,榮獲「耐震高塔之父」的稱號…… 以畫作<蒙娜麗莎的微笑>聞名的達文西居然是現代戰車的原型設計師! 英國的喬治·史蒂文森為何被稱為「鐵道之父」? 從陸地飛向天空,萊特兄弟製造飛機的故事家喻戶曉, 那麼,你知道發明噴射發動機的人又是誰? 從陸地到海洋,英國土木工程師伊桑巴德·金德姆·布魯內爾設計出第一條隧道; 法裔工程師約瑟夫·巴札爾蓋特,設計出建構倫敦中心地帶的地下污水系統工程,緩解了

霍亂疫情…… 本書介紹的50位工程師來自世界各地,包含各式各樣的傑出人才, 其共同點都是針對現實世界的問題,提供實際的解決之道, 並為世界的建構做出重大的貢獻。 曾任STEM教育大使及編撰STEM教育書籍的兩位作者, 致力於跨學科的教育模式,透過本書生動描述形塑這個世界的發明與創新, 讓我們得以一窺這些幕後推手的有趣生平。 書中以精美插圖展示他們的主要成就, 包括機械、建築、橋梁或是重大的技術革新, 更以引人入勝的內容探討這些工程師如何突破困境,獲致成功。 從高聳入雲的摩天大樓、大型強子對撞機,一直到矽晶片和微小的奈米碳管……, 我們居住的世界不

斷地經過工程形塑,為我們帶來更多便捷與舒適, 提升了生活品質,造福未來。 如果你曾經想過「那是誰做的?」 那麼,在本書中就可以找到答案! 《50位史上最偉大的建築師》 建築,作為一種藝術形式的確是獨一無二; 它也是唯一讓我們不得不親自參與的藝術形式。 那些被我們推崇的偉大建築師,比起在其他領域的專業人士, 更有可能影響我們的日常生活。 在所有的藝術形式中,建築就是人類的故事, 透過這些故事,我們可以了解是哪些人讓這些故事變得偉大, 而這件事最有價值的一面,就是我們對自己又多了解了一些。 本書所介紹的古今世界著名建築── 從赫米烏努大師

的埃及金字塔,到貝聿銘設計的羅浮宮玻璃金字塔,古今對照; 由約恩·烏松設計的雪梨歌劇院,已被列為世界遺產,為澳洲帶來龐大的觀光效益; 倡導永續性城市建築的建築大師揚·蓋爾,將墨爾本打造成為世界最宜居的城市之一; 中國明朝建築師蒯祥率領香山工匠興建的紫禁城,是古代宮殿藝術的集大成之作, 也是全世界最宏偉的宮殿建築群之一; 建築師菲利波·布魯內萊斯基運用雙層圓頂技法, 打造出全世界最大的磚造圓頂教堂──聖母百花大教堂; 當然,也別錯過了由建築師華特.葛羅培斯於1919年春季創建的包浩斯學院, 正是二十世紀現代藝術運動最具影響力的建築…… 50位建築大師中,你認

識幾位?實地看過的建築有多少? 本書介紹許多表現精采、成就卓越的建築大師, 帶領你神遊世界,觀賞許多偉大的建築。 本書作者是一位建築師,也是建築評論家, 這是他以世界建築歷史年表的排列, 精選了50位全世界最了不起的建築大師, 介紹每位大師的生平、創作風格及其對於後世的影響。 如作者所言,「認識每位建築大師的環境、文化、侷限與原則,以及建築如何幫助我們形塑造我們所居住的世界。在每個建築大師的一系列的成功與挫敗中,我們可以找到克服逆境的工具。」

從傳統工藝到綠工藝:論台灣藍染的當代保存與復興

為了解決藝術跟設計的共同點 的問題,作者劉倩伶 這樣論述:

近年來在科技日新月異的助益下,資訊的便捷使人們生活方式產生很大的改變,然而,隨著工業快速發展所帶來的環境汙染及社會認同情感的衰退,卻也讓人們回過頭來追求與他人的連結及對自然環境更友善的生產方式。在現今充斥著機械製造用品的日常生活中,我們很難想像,直至19世紀末化學合成染料問世前,天然染料一直是紡織品使用的唯一色素來源。作為一種重新進入當代社會領域的傳統工藝,天然藍靛染色以其新的角色和功能而漸漸受到重視。 在一次因緣際會下,筆者參訪了苗栗三義卓也小屋,園區內種滿染科植物的農田與有機永續的管理方式讓我們留下了深刻印象。看見這種與自然生態和平共處的模式,我們開始思考人與自然環境之間的

關係,而更想知道傳統工藝是藉著何種原因得以在當代社會發展:是因為它倡導以自然材質和手工技藝的生產方式能夠和環境達到某種平衡關係嗎?此外,在進行工藝生產時,我們得以與他人合作,現代工業社會中人們所缺乏的互動關係是否正是傳統工藝得以體現的價值呢? 十九世紀末,作為台灣外銷出口優勢的產業之一,藍草曾是當時重要的經濟作物;而消失了超過一甲子,在追求環境保護意識及文化身分認同的潮流之下,藍染夾帶著它的歷史及文化價值重新回到社會環境中。抱持著為傳統工藝盡一份心力的初衷,筆者期望透過文化資產概念與社會學觀點來詮釋工藝在當代社會中的價值與重要性,進而去思考它在未來可能的發展方向,並找出台灣有別於其他國家的優

勢及文化軟實力。 為解開最初問題意識的疑惑,筆者著手進行田野調查,期望透過深度訪談的方式,從個人藝術家、天染工坊工匠及臺灣工藝研究發展中心研究人員的觀點,來對藍染工藝在當代保存與實際應用推廣的發展現況有更深一層的了解。在訪談結果中,訪談者大多數觀點在我們看來與我們最初的想法相符:首先,作為與他人互動的連結、使生活更加便利的驅動力及映照出內心狀態的一面鏡子而言,工藝在多年來的發展中不斷完善它的功能。再者,我們也一致認為台灣有別於其他國家的文化獨特性在於工藝作品中的創造力以及藍靛染料的品質。然而,在工業發展中,傳統工藝的功能性已逐漸被機械複製所取代,以至於面對價格低廉且製程便利的化學染料時,天然

藍染很難在現今社會中普及並成為生活必需品,這的確與筆者一開始的認知有很大的差異。即便這個現況與工藝的實用精神背道而馳,卻很好地解釋了藍靛染色除了功能性外的文化及生態價值,是值得被當代社會所加以重視的。 根據聯合國教科文組織對於無形文化資產的定義:「非物質文化遺產世代相傳,在各社區和群體適應周圍環境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創造,為這些社區和群體提供認同感。」傳統工藝的功能之一是將過去和當代社會連結,以便人們可以透過手工技藝更加了解自我思維、社區特色和自然環境,這與台灣的社區總體營造概念和實際應用方面有很多共同點。此外,筆者也找出台灣文化部在文化資產定義中的三個價值:歷史、藝術和科學

價值,這些特徵代表著技藝在當代社會中的實際應用必然建立在這些基礎價值上才能發展。藍染無論是在過去經濟角色的歷史價值、手工技藝表現的藝術價值、或是染色技術為符合現代生活應用而不斷改良的科學價值上,都相當具有代表性。儘管在當代社會的實際應用仍存在一定程度上的困難,但它無疑地是具有普世價值的無形文化資產。 除了文化資產概念,筆者更希望透過社會學理論來檢視藍染工藝在台灣社會文本中實際上是藉由何種原因得以成功復興,並得到社會大眾的關注。首先,班雅明的「靈光」概念賦予了傳統工藝獨特性,這種獨一無二的特性是藝術品得以與機械複製品做出區別的關鍵;而班雅明更在他的「回憶」概念中肯定了工匠的地位,及其手工生產與

傳承的過程就是一種心、眼、手的協調,完美地詮釋了傳統工藝背後帶有的獨特性、情感與精神。然而,面對化學染料的競爭,我們不能否認藍染的確在現實中失去了它的市場,但是它又具備不能被完全取代的價值。即便班雅明賦予了工藝重要性,筆者仍發現傳統工藝在台灣社會所面臨的現況並不完全符合其概念,因為社會背景改變了-事實上我們正處於後工業化時代,大量一致的物件使我們疲乏且希望回到對自然和手工生產的追求上。因此,筆者希望透過布迪厄的理論來豐富我們的論文理論基礎,並了解當代社會中的文化是藉由何種方式有效實踐並找到發展空間。在布迪厄「區分」理論中,他使用資本的概念來解釋不同的社會階級所發展出一套完整的生活方式、品味及消

費模式,乃是根據他們在社會領域中所擁有的經濟及文化資本來決定,同樣地,文化實踐跟社會條件也是息息相關。因此,透過布迪厄的理論,我們更好理解藍染工藝要進入當代社會必須符合特定社會群體的需求才能投其所好,甚至是要創造需求。 上述的兩種理論相輔相成且缺一不可,班雅明的概念賦予了傳統手工藝有別於機械複製的獨特性;而布迪厄的理論則提供了我們對於當代社會中文化的象徵意涵與實踐策略的一個思考空間。正是藍染工藝中的文化象徵使它成功地從過往的經濟價值轉變為文化價值,而得以重新回到當今市場,這也是剩餘價值的概念。只有在存在某種剩餘價值形式的情況下,傳統工藝在當代社會中才有發展的空間,因為它的功能價值已經被取

代。根據三組訪談者的觀點及案例的分析結果,在現今重視文化象徵性、態度的追求及生態價值的潮流中,筆者推斷出三個藍染未來可能的發展方向:現代性及藝術價值、生態環保性和科學價值、以及文化商品化。而其中的現代性及文化商品化(設計)恰巧也與日本及英國現代工藝的發展趨勢產生了交集,使我們更肯定了台灣藍染工藝在當代保存與復興的價值及重要性。 然而,在訪談及分析案例的過程中,筆者同時也發現了一些實際推廣方面的問題與困境。首先是關於功能性的問題,上述結論中提到,藍染在進入當代社會後的功能性已經不如其文化象徵與生態價值來的重要,但是我們不能否認實用性是工藝的基本特性,如果工藝品不再被使用且其文化象徵與美感完全凌

駕於用途之上,那它還能被稱為工藝嗎?是否會漸漸地無法分辨手工藝品及文化商品?再者,產量不足使它很難成為一種產業。相較於合成染料的低廉價格及便利的生產過程,藍染產品尚未在生活中普及,這意味著工藝的實用價值無法被彰顯,筆者質疑是否工藝產品能被廣泛使用而不與功能性做連結?此外,產量不足的另個原因是缺乏前端投入原料種植的人,由於後端的技術和設計較容易在台灣產業環境中受到重視,且農業普遍被認為是一項非常艱辛的工作,因此種植藍草的人很少。然而,台灣在科技方面擁有競爭優勢,假設政府將前端種植定位為具備高度發展潛力的產業來輔導,是否可以吸引年輕人來投入生產? 最後則是關於政府資源分配的困境。鑒於人人都有獲得

資源的同等權利,公家機關會平均分配資源補助,以避免獨厚某些工匠或藝術家,但是文化民主化的結果讓資源遍地分散,國家的文化競爭力卻沒有隨之提升。筆者想知道政府是否擁有足夠的判斷機制以較合理地分配資源給更具競爭力的產業?事實上,確實存在某些具有發展潛力的文化資產,它只要獲得更多資源就會有更好的發展,進而發揮影響力而提升台灣文化軟實力。反之,資源均分的結果會導致文化競爭力下降,因為產業只需依賴政府的資金就能存活,而無需面對市場的競爭使其文化內涵提升,倘若無法與大眾接觸進行交流,他的創作與我們的社會之間有什麼連結?他如何透過作品展現其影響力和對當代社會的貢獻?然而,根據文化民主化的精神,政府並沒有做錯,

這對於每個國家的文化資源分配來說確實是個兩難,值得我們深入思考。 筆者上述所提出的問題,一方面期望後續研究豐富此研究領域,一方面也展現了台灣藍染工藝發展已具備一定的成熟度及多樣化可能性。對文化資產的集體認同感是所有關心台灣社會人們的重要動機,借助工藝,我們更好地了解過去的文化、歷史和環境以找到文化認同及歸屬感;手工生產的過程也是一個能夠靜下心來與自己、他人、物件材質甚或是自然環境對話的時刻。作為一個重新進入當代社會的文化資產,藍染工藝以其文化、美學與生態價值得到關注,而它在保存與復興的概念也從技術及物件上的單純維護,轉變為在現代性、環保及科學價值、文化象徵之間的跨領域實踐。近年來,在生態永續

發展趨勢的影響下,傳統藍染工藝以其綠工藝的價值體現了人與土地可以共生的哲學。 在研究尾聲,有幸拜訪《臺灣工藝》主編朱珮儀及傳統藍染工藝復原先驅馬芬妹,並參訪了花蓮青陽蝴蝶農場所倡導的生態平衡林下經濟,實是為此研究的結論開創一個更宏觀的視野與空間。台灣工藝發展貴在不同領域專家合作,讓多元知識介入,方能塑造出多樣性的文化與價值觀,因此藍染不僅是一項工藝,更能成為現代人生活中另一種有意識的選擇,在天然永續的議題面向發展。如此,也許不需汲汲營營尋找台灣特色,我們原本所擁有多樣的自然與文化,就值得驕傲與保存,跨領域的交流碰撞,更能向世界展現台灣的豐富底蘊。 最後,由於時間限制,未能實際投入藍

染產業實習,筆者深感遺憾。鑒於工藝在台灣學術研究中相較於藝術領域而言,似乎處於相對邊緣的角色,筆者衷心期望本研究不僅能以社會學角度對傳統工藝的價值作詮釋,更希望拋磚引玉,吸引更多的研究投入於此。因此,我們的研究方向仍然是開放的:蒐集調查台灣民眾選擇天然藍染的原因,以了解此工藝如何在商業模式與文化意蘊之間找到平衡,這個方向也是值得深入探討的,期盼未來能夠看到更多研究豐富台灣的工藝領域。