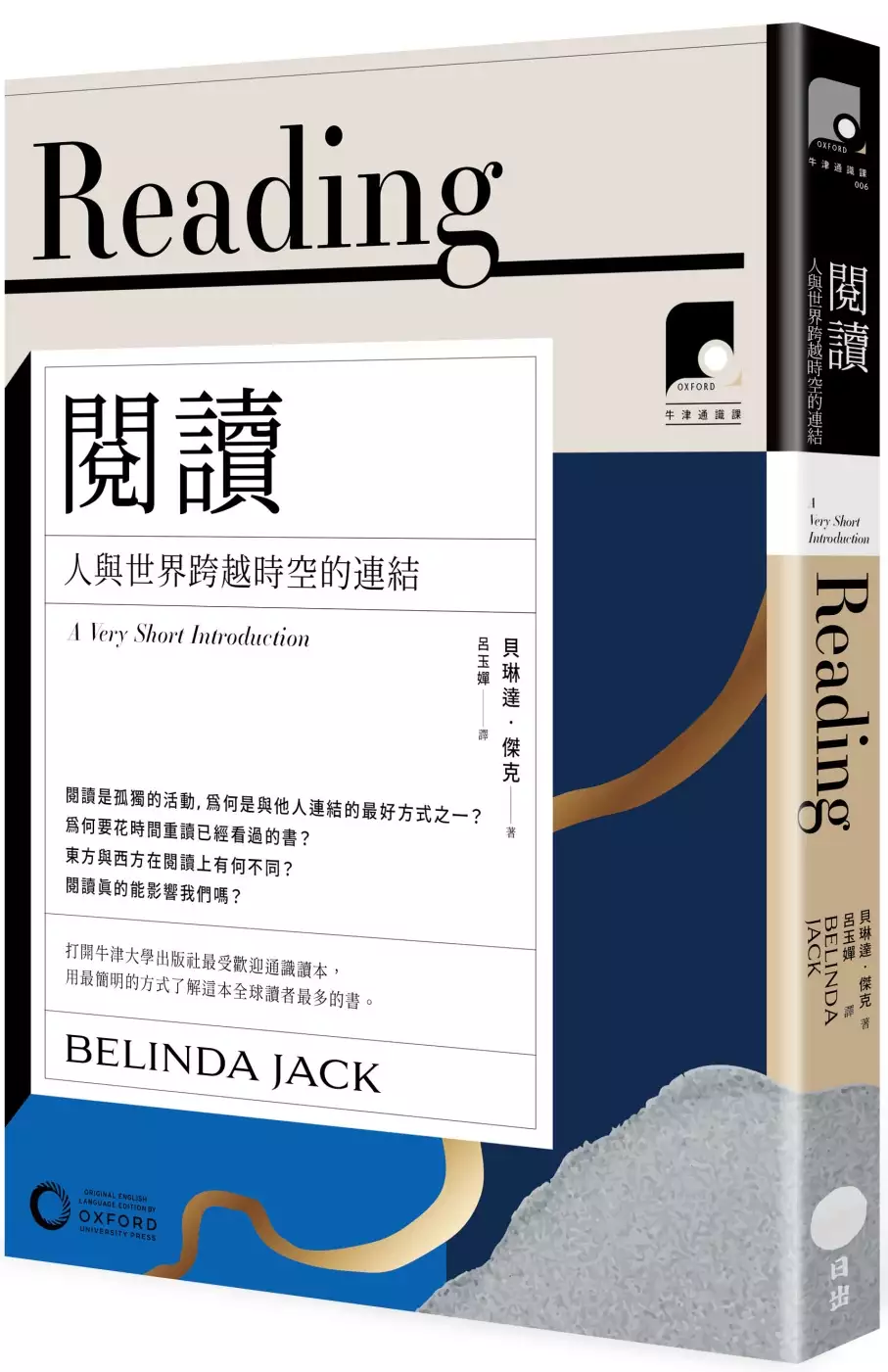

藝術哲學 定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BelindaJack寫的 【牛津通識課06】閱讀:人與世界跨越時空的連結 和IanShaw的 【牛津通識課04】古埃及:揭開神祕古文明面紗都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日出出版 和日出出版所出版 。

東方設計大學 文化創意設計研究所 陳俊智、林明宏、黃佳慧所指導 梁文堂的 中小學美感教學與教師專業發展之研究-以美術課程為例 (2021),提出藝術哲學 定義關鍵因素是什麼,來自於美感教育、美術課程、教師專業發展、詮釋結構模式、層級分析法、問卷調查。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 楊杰儒的 現代風景的觀光轉譯:臺灣日治時期美術作品中的觀光地景與旅遊 (2021),提出因為有 臺灣美術史、日治時期、臺灣八景、現代化、觀光地景、風景畫、旅遊的重點而找出了 藝術哲學 定義的解答。

【牛津通識課06】閱讀:人與世界跨越時空的連結

為了解決藝術哲學 定義 的問題,作者BelindaJack 這樣論述:

閱讀是一項孤獨的活動,為何是與他人連結的最好方式之一? 閱讀很重要嗎?為何要花時間重讀已經看過的書? 東方與西方在閱讀上有何不同? 閱讀真的能影響我們嗎? 閱讀能給予我們啟發、慰藉、自由、激勵和顛覆,更是寫作的必要條件。 閱讀主要是建立聯繫,收獲並累積知識, 而不是一個在虛假中辨別真理的批判過程。 打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本, 用最簡明的方式了解閱讀的歷史進程。 人們認為自己知道閱讀是什麼,但閱讀在許多方面仍然是一個複雜且神祕的過程。閱讀,是在我們看到的內容基礎上創造自己的幻想,進而建立擴展自己的想法、理論和論證,在腦海中翻新作者的文字。閱讀能對我們的大腦與思想產生無數影

響,可以是可怕的、精神的、情色的、激勵人心的、娛樂的、知識性的……,閱讀是作者和讀者之間的一種合作行為,而且永遠無法完全控制,因此在不同的時空背景中,閱讀有著不同的意義。 閱讀跨越大陸,跨越世紀,更跨越了社會的分歧。本書將帶領我們探索閱讀史,同時披露何以閱讀是我們生活中如此重要的一部分: *閱讀到底是什麼?能影響我們的生活? *為何蘇格拉底和柏拉圖都非常懷疑書面文字,而相信口述傳統? *東西方在閱讀上的演變與時代背景:在歷史的大部分時間裡,閱讀是精英們的專利,十八世紀開始,國家的識字水準和經濟息息相關,閱讀變成出於政治目的。 *在不同的時代中,曾因閱讀引發了什麼驚人事件

? *為何統治者會禁止閱讀?政府透過多種管道進行審查:控制出版、摧毀圖書館,甚至焚燒作者及其作品。這種時代現象都有什麼故事呢? *現代的數位閱讀,有著怎樣的限制與局限? *電腦遊戲是否可以成為偉大的文學?我們能定義什麼是小說嗎? *值得讀的東西多到一輩子都讀不完,為何要花時間閱讀已經知道或看過的書? 人類學家認為:閱讀讓人得以超越自我,在時空中有新的歸屬感;閱讀讓人對所屬的社會有了批判視角;閱讀和寫作讓科學取代神話成為知識,讓合理的做事方式取代了約定俗成。 本書闡述閱讀的演變過程,從古代世界到數位文本,從色情書刊到焚燒書籍,從數位防火牆到哈利波特。還探討和閱讀有關的

事:印刷、手稿、毛筆、甲骨文、造紙、閱讀障礙、圖書館、語言、翻譯、默讀、閱讀對大腦的影響等。 【你是知識控嗎?關於牛津通識課】 用最簡明直白的方式,了解現代人最需要知道的大問題。 牛津通識課(Very Short Introductions,簡稱VSI)是英國牛津大學出版社(Oxford University Press)的系列叢書,秉持「為所有讀者提供一個可讀性強且包羅萬千的工具書圖書館」的信念,於1995年首次推出,多年來已出版近700本讀物,內容涉及歷史、神學、藝術、哲學、文學、醫學、自然科學、政治等數十多種領域。每一本書對應一個主題,由該領域公認的專家撰寫,篇幅簡潔精煉,

並提供進一步深度閱讀的建議,確保讀者讀完後能建立該主題的專業級知識框架。

藝術哲學 定義進入發燒排行的影片

本集主題:【隱喻哲學―意識流】――石小墨創作個展

訪問藝術家:石小墨

任何時代的畫家都會為自己的思想尋找合適的繪畫風格與繪畫形式,石小墨也不例外。她的作品是從個人生活經驗裡的自我意識出發的,在創作中喚起的是當下那刻的感受。作品整體呈現出變幻莫測的色彩流動與細膩豐富的色層疊加之間的相互較量,似形象又似抽象,似書寫也似塗抹,讓觀者猶如莎士比亞所說的:“一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特”。

如果要對“美”給出個定義,我無法說出一個公式化的句子,因長期以來,人們的審美趨向一直圍繞著具象作品而展開,大眾往往以為看畫要看到“裡面有什麼東西”,而忽略了對於形式直觀價值的關注。石小墨的作品並不具有明確的敘事性,更多地是對於暫態動作與情緒的拿捏。即意識不經過大腦理性的思索,無形的意識一直在無規則的流動,手中的畫筆從第一筆開始到最後一筆是不間斷運動的。

如果說創作對於藝術家而言是獨自一人的創造工程,那麼繪畫之於石小墨就是她自己一場認識自己……在自由而無畏的探索之中,以自信而鬆弛的姿態試圖找尋有關於繪畫及其形式的更多可能性。作為畫家,風格固然重要,但能以獨有的形式表達出獨有的內在情緒情感更為重要。我想石小墨描繪的不是世界的真實,而是直覺的。凡是不該畫出來的,就該留給觀者去想像。

展出地點: M畫廊 / M Gallery

展出日期:2021.4.03~25

展出地址:台北市大安區麗水街13巷7號

展出時間:周二~周日 15:00~21:00

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

中小學美感教學與教師專業發展之研究-以美術課程為例

為了解決藝術哲學 定義 的問題,作者梁文堂 這樣論述:

國家的競爭力,繫乎於國家的教育,而國家教育的成效,則繫乎於教師的專業素養。面對知識經濟時代,各國家透過教育改革,企圖以更優質的教育來培養具有高度競爭力的國民。因此,透過內、外在的力量來引發教師的自我覺察,進而能夠自動自發且不間斷的提升專業,是達成優質教育的重要手段。 本研究分成三個階段,採取質性研究與量化分析並重的方式進行。第一階段研究者從文化關聯的角度切入,運用文獻分析法與比較研究法,深入探討中國、日本與臺灣在中小學階段推動美術課程的源流與現況,經由比較分析後,發現三個國家中小學美術教育發展的新趨勢,分別為素養取向、設計取向、生活取向、跨領域整合取向、特色課程取向與專業教師取

向;第二階段藉由文獻探討獲得中小學視覺藝術教師專業發展初步所需的構面與影響因子,運用德菲法取得專家一致性的共識。然後再透過詮釋結構模式與層級分析法的應用與運算,建構中小學視覺藝術教師專業發展的模型。本階段研究結果在四個教師專業發展課程設計方案中,其重要程度依序為「專業態度取向」、「課程設計取向」、「教學技術取向」、「美術技巧取向」;第三階段運用德菲法專家問卷所確認的二十四項教師專業發展影響因子,編製成問卷作為研究工具,並以高雄市中小學視覺藝術教師為研究對象進行問卷調查,所得資料經由電腦軟體SPSS進行運算,本研究結果發現高雄市在不同性別、任教階段、專兼任、畢業科系及學歷之視覺藝術教師專業發展因

子重要度與需求度量表部份問項有達到顯著性;不同工作年資之視覺藝術教師專業發展因子重要度與需求度量表的變異數分析皆未達到顯著性;視覺藝術教師專業發展因子重要度對需求度有正向的顯著性。

【牛津通識課04】古埃及:揭開神祕古文明面紗

為了解決藝術哲學 定義 的問題,作者IanShaw 這樣論述:

金字塔是外星人蓋的嗎? 圖坦卡門陵墓真的帶有法老的詛咒嗎? 外貌特殊的異端法老阿肯那頓其實患有某種疾病? 古埃及人這麼重視木乃伊的製作是為了死而復生? 打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本, 由專業考古學者引領你進入真實的古埃及世界。 金字塔、法老陵墓、埃及豔后的傳說…… 引起全世界埃及狂熱的尼羅河古文明, 所遺留下的遺跡、神殿壁畫、神話、文物, 這些素材令後世驚嘆、著迷, 並且被轉化成藝術、小說、紀錄片及娛樂。 1898年,從神殿廢墟遺址發掘的納爾邁調色板, 據估算製作時間約為西元前3100年, 調色板雙面皆有精美且複雜的浮雕圖案, 為古埃及

研究者提供了許多窺看過去的線索。 藉由納爾邁調色板上的諸多細節, 從歷史、文字、王權、宗教、葬儀信仰等切點, 試圖重現數千年前的古埃及樣貌。 古埃及研究的影響遍及大量當代議題, 從語言學、非洲中心主義(Afrocentrism)到異教崇拜, 還有牽涉外星人的古怪理論。 本書藉由第一手古埃及考古及歷史研究, 在種種神祕色彩及新時代偽科學中尋找真實證據, 並且探究埃及對於過去和現代西方社會思想的影響。 同時也試著進一步探討, 為何古埃及人的文化至今仍然深深吸引著我們。 【你是知識控嗎?關於牛津通識課】 用最簡明直白的方式,了解現代人最

需要知道的大問題。 牛津通識課(Very Short Introductions,簡稱VSI)是英國牛津大學出版社(Oxford University Press)的系列叢書,秉持「為所有讀者提供一個可讀性強且包羅萬千的工具書圖書館」的信念,於1995年首次推出,多年來已出版近700本讀物,內容涉及歷史、神學、藝術、哲學、文學、醫學、自然科學、政治等數十多種領域。每一本書對應一個主題,由該領域公認的專家撰寫,篇幅簡潔精煉,並提供進一步深度閱讀的建議,確保讀者讀完後能建立該主題的專業級知識框架。

現代風景的觀光轉譯:臺灣日治時期美術作品中的觀光地景與旅遊

為了解決藝術哲學 定義 的問題,作者楊杰儒 這樣論述:

1895年日本治臺後,將明治維新全盤西化的模式移植到臺灣,其中包含工業建設、經濟發展與教育推廣等項目,而觀光旅遊的蓬勃發展亦為其一。1927年《臺灣日日新報》舉辦「臺灣八景」票選活動,最終選出臺灣八景、二別格與十二勝,這也讓票選出來的觀光景點飛快地進入大眾視野。此外,日殖政府以此種「現代化」為名的大規模開發,致使臺灣快速成長,從傳統的農業社會轉向現代的工商社會。在這樣背景下的地理景觀,不單是自然環境與人類文明發展的呈現,也是社會文化建構下的產物,成為「現代化」成果最鮮明的時代表徵。新式的地理景觀吸引當時人們的目光,城鄉與階級的差異逐漸打破,在畫家筆下亦出現全然不同的視覺景觀。這間接影響過去純

美術創作的藝術家對於風景的形塑、美麗的風光以及現代化建設促使他們從過往學院與畫室風格跳脫出來,開始了追尋風景的寫生創作,因而留下諸多著名的美術作品。本文試圖以日治時期(1895-1945)具觀光地景元素之圖像作為研究對象,以藝術史學的角度出發,並採用相關視覺材料作為輔助。進行整體美術作品研究時,主要以風格分析作為方法,輔以圖像學(Iconography)詮釋其象徵意義。此外,運用符號學(Semiotics)理論搭配文化研究相關學說,試圖探討作品中地景圖像的符號性,以及藝術家如何透過作品描繪、設計,賦予其特殊的符號性意涵,解析日治時期藝術家與觀光景點之間的連動關係,試圖梳理日治時期藝術家對於觀光

景點的定義與表現。透過本研究也冀望促進臺灣美術的新面貌,開拓觀光地景與日治時期新美術發展之間的關係。