蒙恬毛筆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭福松寫的 後山小子的趣味事:蕭福松散文集 和李秀華的 醉白:故宮法書精粹導讀:宋代篇都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自釀出版 和雄獅美術所出版 。

環球科技大學 視覺傳達設計系文化創意設計碩士班 蔡志英所指導 程志明的 筆走遊龍-程志明的書法創作研究 (2021),提出蒙恬毛筆關鍵因素是什麼,來自於書法藝術、六書、漢字美學、筆走遊龍。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 康來新所指導 周佩芳的 臺灣文壇繪寫研究-以梁丹丰、席慕蓉、雷驤及奚淞為主的考察 (2015),提出因為有 繪寫、圖文關係、臺灣現代文學、臺灣當代美術的重點而找出了 蒙恬毛筆的解答。

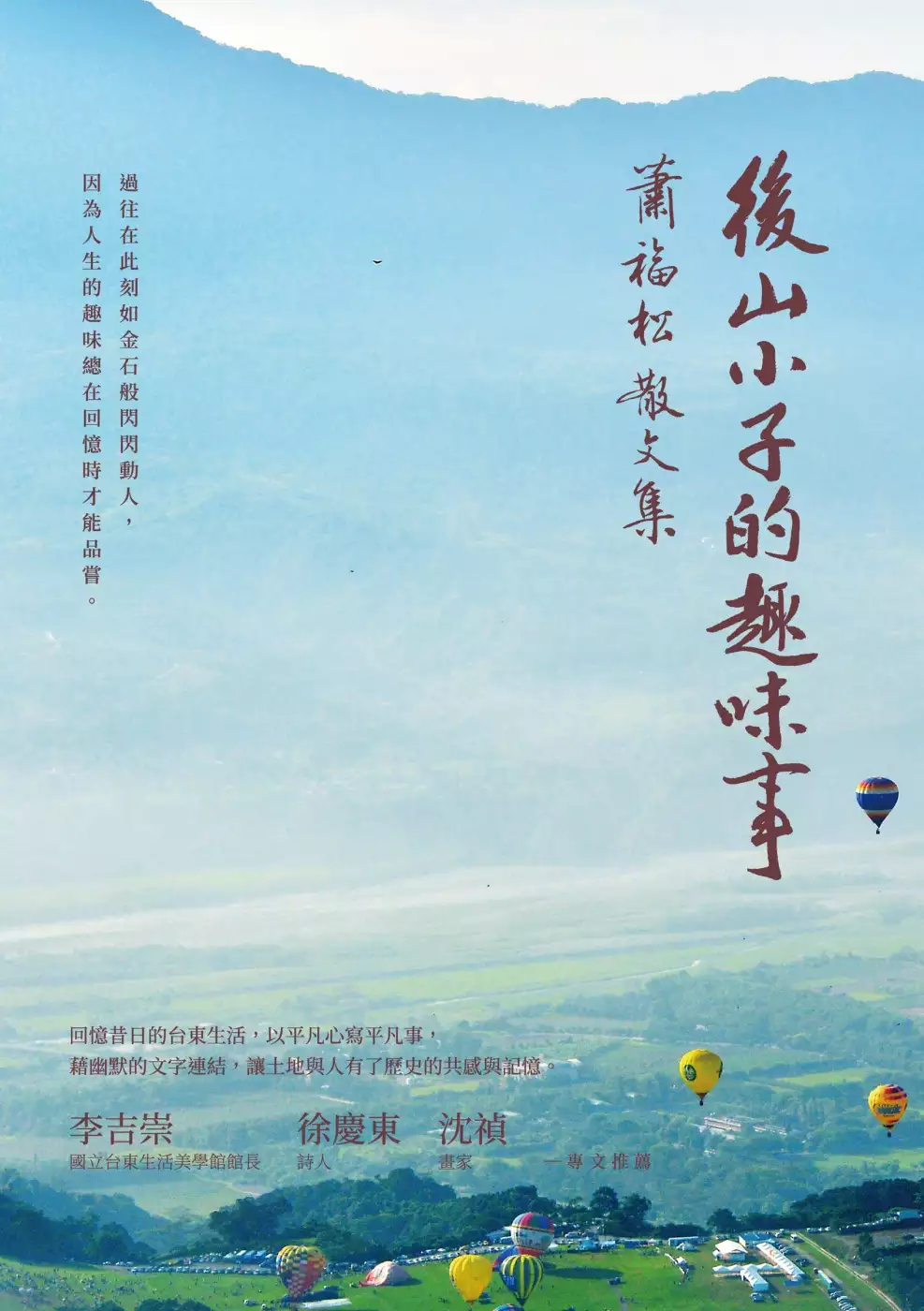

後山小子的趣味事:蕭福松散文集

為了解決蒙恬毛筆 的問題,作者蕭福松 這樣論述:

過往在此刻如金石般閃閃動人,因為人生的趣味總在回憶時才能品嘗。 回憶昔日的台東生活,以平凡心寫平凡事, 藉幽默的文字連結,讓土地與人有了歷史的共感與記憶。 三十二段平凡之心寫下的平凡之事──句句精彩、篇篇動人。既表現感恩之情,也蘊含倫理道德,最難得可貴的是為昔日台東留下點滴記錄。 ──── 歲月讓人長出了智慧,作者以詼諧、幽默的筆觸話當年, 昔日各種生活的樣貌,在此時看來都是如此趣味橫生。 ──── 作者蕭福松成長、工作皆在台東,他將過往豐富多采的後山生活記下,在他詼諧幽默且生動的筆觸下,那些家庭互動、求學過程、當兵趣事以及公職生涯等甘苦的故事,都因

跨越了時間,現在回頭看更顯得可愛珍貴。 回憶五、六○年代的成長故事,像一齣齣純樸的鄉土劇;經歷了在綠島及「山中山」南溪國小代課的艱苦、公職生涯的甘苦,他亦沒有一絲抱怨、憤懣,反而更保有赤子之心,且幽默地回首人生。平凡之心寫下的平凡之事,最難得可貴的是為昔日台東留下點滴記錄。 本書特色 ★歲月長出了智慧,讓我們學著笑看人生──瀝出人生中的泥沙、碎石,留下最珍貴的部分。 名人推薦 ★李吉崇(國立台東生活美學館館長).徐慶東(詩人).沈禎(畫家)──專文推薦 「即便擁有很豐富的社會閱歷,也經歷大風大浪,但仍不改其赤子之心,故能寫出很多精彩、雋詠、有趣的故事來。」──李吉崇

(國立台東生活美學館館長) 「一個作家,把稿紙當成田畝,自己則是那揮汗耕耘的農夫,希望種植出人們心靈的不朽地糧。」──徐慶東(詩人) 「時而高潮迭起,時而溫馨感人,篇篇雋永精彩,生動詼諧;幽默風趣中逸趣橫生,具有極高的可讀性,令人回味再三。」──沈禎(畫家)

筆走遊龍-程志明的書法創作研究

為了解決蒙恬毛筆 的問題,作者程志明 這樣論述:

語言,是溝通的橋樑;而文字則是語言的延伸並且相應產生文化。以華夏民族的文化起源至今數千年,無不以文字作為流傳,即使朝代變遷,歷代的文字字體變革,終究讓文字在歷史潮流中,隨著六書造字的完整性、筆的出現、紙的發明、詩詞歌賦的美學創作,成就了漢字美學成為世界上獨一無二的一門書法藝術。書法,簡單而言就是寫字的方法、規矩。然而,現今科技的快速化,要靠寫字來傳遞訊息,似乎已經被時代所拋棄。學校的基本教學幾乎蕩然無存。所以現今階段,書法逐漸式微,只能變成是一種藝術讓人欣賞;另外也靠著有心人做推廣,但是效果不彰。目前的教育體制,總是追著西方跑,不管是理科還是術科,書法教學根本沾不上邊。家裡經濟狀況好的,在校

外學習才藝,學書法大概也是末端選擇。加上越來越多的外籍新娘跟下一代,漢字已經逐漸衰落,這是筆者在書法教學逾十年的感觸。漢字美學的重要雖不被重視,但筆者在書法領域耕耘數十載,而且在就讀環科大文創所後,有了新的認知。如果基本教學都是楷書般的嚴謹筆劃,學生會沒有耐性,也就興趣缺缺,甚至索然無味。如果把書法教學變成是一門可以融入生活中的書法藝術,讓書法中的行草書體變成家中的裝置藝術及創意的生活,比如寫春聯,每年都會舉辦現場揮毫,還有把人名或公司行號 撰字題詩寫成對聯,這樣或許可以吸引更多人的關注,進而對書法產生興趣而有了學習的意願,然後再使之體認基本功的重要性,而按部就班的認真打好基礎。這也是筆者論文

標題所在,用筆走遊龍這四個字來做引言。

醉白:故宮法書精粹導讀:宋代篇

為了解決蒙恬毛筆 的問題,作者李秀華 這樣論述:

「書法是中國文化核心的核心。」哲學藝術家熊秉明曾這麼說。 欣賞歷代名帖,在文本上能引人深入體會華夏民族千年的文學、哲學與史學之深刻內涵,在藝術形式上,能使人暢遊書家所處時代之美學觀,及其追求的人生境界與藝術創新的理想美。 書法筆墨線條的瞬間萬幻,是中華文化中引人入勝之處。我們何其有幸,生長在這對固有文化保存甚豐的臺灣,尤其是可以便利地走讀故宮法書的浩瀚之美。 為使讀者自在遊走於名作的古文意涵,以及欣賞不同字體的形式美,雄獅美術邀請國立東華大學李秀華教授撰寫《絕色──故宮法書精粹導讀:晉唐篇》、《醉白─故宮法書精粹導讀:宋代篇》、《天地─故宮法書精粹導讀

:元明清近代篇》三書,共十七件書法精品導讀。 本書《醉白— 故宮法書精粹導讀:宋代篇》內容有: 一、積學深至,心手相映 蔡襄《澄心堂紙帖》 蔡襄為宋四家之首,開宋人尚意之先河。其《澄心堂紙帖》溫柔恬淡中,蓄晉人風韻,然仍見顏書血脈,以二王楷行書之跡,出入於顏真卿、虞世南的筆意。 二、豪宕秀逸,疏曠自然 蘇軾《寒食詩帖》 蘇軾的《寒食詩帖》是繼《蘭亭序》、《祭侄文稿》為天下第三行書。他獨特的人生審美態度,以及其個人濃郁的文人氣息,將書法的寫意抒情推展到一極致。 三、縱擒有度,逸態秀出 黃庭堅《松風閣詩帖》 《松風閣詩帖》,結字呈幅射狀,揖讓有序,通篇佈局

於險絕中求平穩,充份流露出黃庭堅個人的心境,是宋人尚意書法的極佳典範。 四、風神秀拔,仙姿絕世 米芾《蜀素帖》 米芾的《蜀素帖》用筆極盡變化,結字欹側、章法險勢。董其昌譽此帖:「如獅子捉象,以全力赴之⋯⋯」博採眾長,一洗晉唐以來平和簡淡的書風。 五、天骨遒美,逸趣靄然 宋徽宗《穠芳詩帖》 宋徽宗的《穠芳詩帖》筆畫勁瘦,兼融道家飄逸怡然的點畫頓挫,與儒家倫常有序的工整楷法結構,此帖可謂雜糅各家。其獨創的「瘦金書」,以鋒芒畢露瘦勁之姿,展現帝王之尊的藝術特質。 香港中文大學藝術系教授莫家良於本書的推薦序文中提到這三本書的特色: 「其一,對書家的介紹,深入淺出,既

道出書家生平、思想,亦兼及其交友圈及與其相關的歷史事實,由此將書家置於特定的歷史時空之中,有利讀者「走進」書家的世界。 其二,對書風的介紹,以細膩的手法分析,並逐字選出,甚至將個別筆畫或部位圈出,以說明用筆、結體,以至章法的特點。這種方法參用了西方的風格分析法,好處是具體而清晰,能讓讀者容易明白風格形成的特點,避免一般「印象式」描述只能意會的局限。 其三,對於書蹟的內容,不僅提供釋文,更在內文加以分析,其中對具有文學價值之作,分析尤其詳盡。書法藝術本常與文學密不可分,故觀賞書法,往往需要細讀文字內容,否則難以領略作品的真正意義。 其四,有關書蹟的流傳過程,亦是作者的關注所在,

故不僅論述歷代收藏經過,亦包括重要題跋及藏家印鑑,更利用圖片將題跋及印章刊出及加以釋文,以方便讀者可以對與書法史有依存關係的鑑藏史,作進一步的認識。 除此之外,此三書的圖片處理亦甚為突出。縱觀三書所用的圖片,已超出一般所謂圖文並茂的做法,不只是作為內文的附圖,其豐富與細緻的呈現方法,實有著獨立的閱讀價值。 首先,屬於焦點的十七件故宮法書,即使是長卷,亦全件刊出,甚至包括題跋,令人一目了然,而局部放大的精選圖片,更令人賞心悅目。 其次,除了這些焦點法書外,三書亦加插了甚多相關圖片,包括書法及繪畫。這些附圖於配合內文之餘,亦有助讀者增加觀賞作品的深度與廣度。 而更為突出之處

,是插圖皆配以詳細釋文,這些釋文包括本幅、題跋、印章,此是同類出版所罕見的做法。從閱讀的角度看,釋文實有其必要性,否則難窺全豹。 此外,值得再次指出的是,部分重要鑑藏印章於圖片中特別標出,並提供了釋文及藏家資料,此是三書配圖中一個異常亮麗之處。」

臺灣文壇繪寫研究-以梁丹丰、席慕蓉、雷驤及奚淞為主的考察

為了解決蒙恬毛筆 的問題,作者周佩芳 這樣論述:

對於圖文並置的現象,傳統的閱讀及研究,是將圖像與文字割裂,截取自身所長的部分,如文學研究者聚焦繪寫集裡的文字內容,圖像被視做配角或忽略;而圖像部分多由藝術研究者探究,他們可能不夠留意文字的表現,忽略了圖文一體的全貌。本篇論文主要在考察臺灣現代文學中的繪寫現象,並以四位美術(藝術)科系專業背景出身的作家-梁丹丰、席慕蓉、雷驤以及奚淞為對象,嘗試探討圖像與文字之間的互文性,以及此與時代思潮的相關性。 本文首先梳整臺灣當代文壇中「繪寫文本」的情況,並擬定「繪寫」的定義及研究範圍。本研究受「複合圖文(composite imagetext)」理論啟發,而萊莘(G.E.Lessnig)《拉奧孔(

Laocoon)》所提的「詩畫異質說」仍是分析時重要的依據。由於論述框架為臺灣文學史,故全文篇章是以臺灣文學發展的階段及特徵來架構,並參考此四家繪寫集出版以及文壇初登場的時間先後來排序:梁丹丰、席慕蓉、雷驤以及奚淞,分別為第二章至第五章,各章討論重點在於文學表現、繪畫表現及繪寫集的圖文互文關係。 結論為:圖文並呈的「繪寫集」是「視覺感性(visual sensitivity)」者的完整表述,「圖」與「文」不能分割。再者,繪寫作家的文學與繪畫內容大多相關,同樣反映了他們的意識形態與審美觀。最後,由於圖畫的直觀性優於文字,故繪寫集比純文字的文學書籍更加大眾化,亦可視為當代「視覺文化(visual

culture)」現象之一。