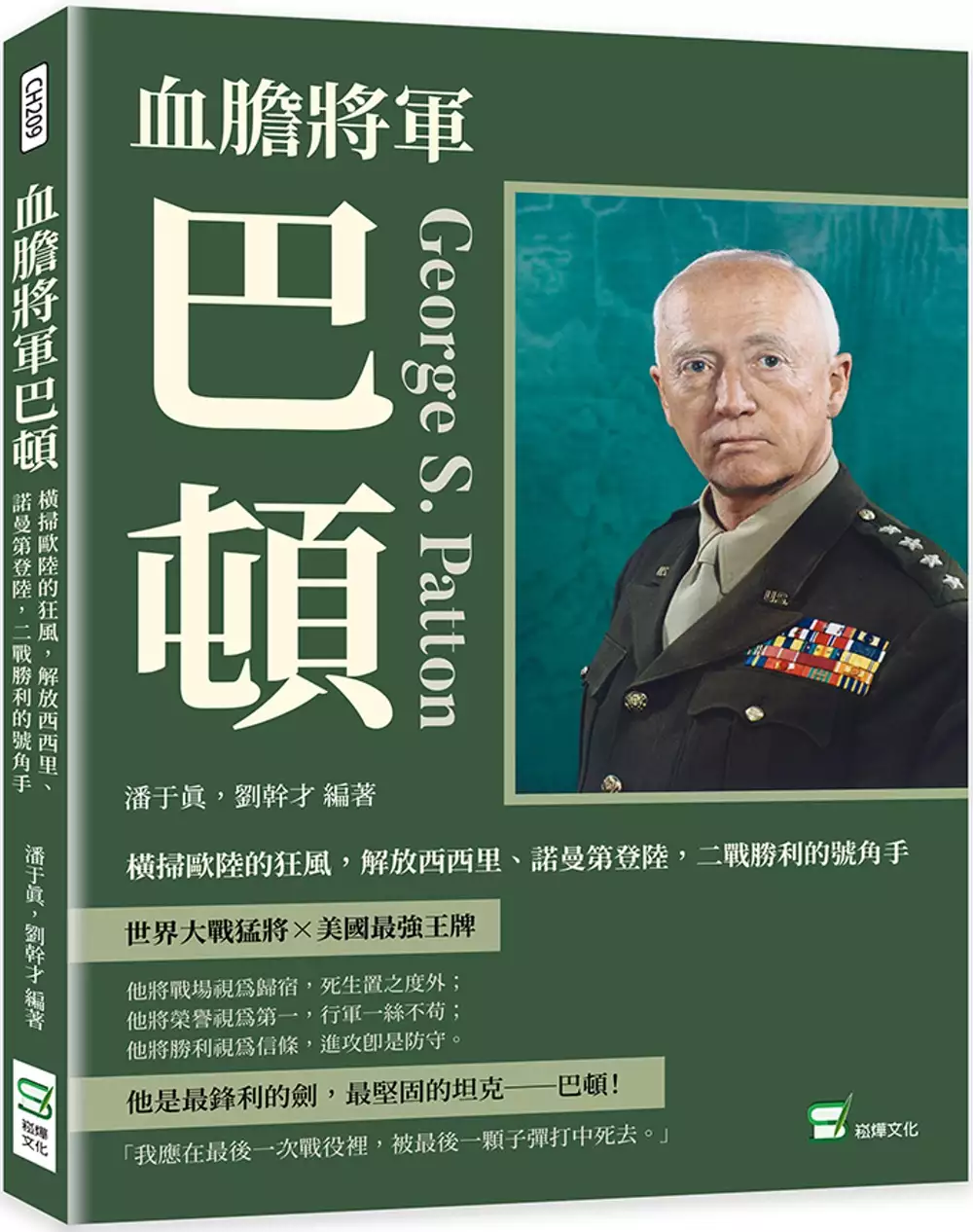

萊茵河的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘于真,劉幹才寫的 血膽將軍巴頓:橫掃歐陸的狂風,解放西西里、諾曼第登陸,二戰勝利的號角手 和JosefH.Reichholf的 熱帶雨林【首刷限量明信片版】:多樣、美麗而稀少的熱帶生命都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【2019秋*悠遊】巴黎、莫塞河與萊茵河夢幻之旅11日(亞洲 ...也說明:隨著十九世紀早期萊茵河與多瑙河的開通,在3,000英里長的河道網路上航行即可遊歷超過12個國家。從阿姆斯特丹到布達佩斯,穿越過海拔1,330英呎的分水嶺;或是在布拉格 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和日出出版所出版 。

東吳大學 音樂學系 孫清吉所指導 王廷煜的 陳茂萱四首中文藝術歌曲研究選自 席慕蓉、余光中之詩作/畢業音樂會 (2021),提出萊茵河關鍵因素是什麼,來自於陳茂萱、藝術歌曲、席慕蓉、余光中。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 音樂學系碩(博)士班 車炎江、鄧吉龍所指導 吉澤真紀的 克拉拉・舒曼〈羅蕾萊〉中的性別特徵及其他羅蕾萊作品之比較研究 (2020),提出因為有 羅蕾萊、享利希・海涅、藝術歌曲、克拉拉・舒曼、法蘭茲・李斯特、羅伯特・舒曼、女性的重點而找出了 萊茵河的解答。

最後網站莱茵河(欧洲河流名) - 搜狗百科則補充:莱茵河 是西欧第一大河,发源于瑞士境内的阿尔卑斯山北麓,西北流经列支敦士登、奥地利、法国、德国和荷兰,最后在鹿特丹附近注入北海。全长1232千米,莱茵河在欧洲是 ...

血膽將軍巴頓:橫掃歐陸的狂風,解放西西里、諾曼第登陸,二戰勝利的號角手

為了解決萊茵河 的問題,作者潘于真,劉幹才 這樣論述:

「我應在最後一次戰役裡,被最後一顆子彈打中死去。」 他將戰場視為歸宿,死生置之度外; 他將榮譽視為第一,行軍一絲不苟; 他將勝利視為信條,進攻即是防守。 他是美國最鋒利的劍,最堅固的坦克──巴頓! ▎生於上流,富貴名利非所願,只求拋顱灑熱血 巴頓出生在顯赫的政軍世家,他可以選擇任何一條路,成功對他來說如同探囊取物。但是他的心中不斷有個聲音讓他嚮往戰場,那是軍功赫赫的先祖的感召,他生於軍官之家,理當慷慨赴戰場!小小的巴頓想要進入西點軍校,成為真正的軍人,闖出自己一番大功業! ▎閱讀障礙阻軍路,堅忍不拔斬荊棘 巴頓的雄心壯志不得不妥協於現實,他患

有閱讀障礙,他沒辦法流利地說話,沒辦法像正常人一樣自然而然地組織語言,家人悉心照料讓他還能與他人一拚,別人十之,他千之、萬之,終得名列前茅,獲得進入西點軍校的資格! ▎多才多藝,全方位的軍事天才 巴頓活在新舊時代的交界,他精通古代騎士的射箭、劍術,甚至改良了當時美國騎兵的軍刀,成為劍術之王。為了因應時代需求,他遠赴歐陸取經,打造了美國第一支裝甲部隊。他集軍事指揮、練兵布陣、武器改良於一身,成為美國的最強王牌,二戰中不朽的戰場傳奇! ▎能屈能伸,可以衝鋒陷陣,可以冷靜牽制 在歐陸已經打響名號,法西斯聞風喪膽的巴頓,成為最好的誘餌,利用法西斯忌憚八噸的心態,故意洩漏巴頓的

蹤跡,分散德國兵力,為諾曼第登陸製造了千載難逢的良好機會。即便完美的完成任務,他仍然嚮往戰場的硝煙與搏鬥。 ▎粉碎「齊格菲防線」,法西斯的慘敗 他帶領甫建立起的裝甲部隊,面對德國刁鑽的「齊格菲防線」毫不恐懼,最終攻破防線,粉碎了希特勒的所有希望,也為他自己建立無數赫赫戰功,獎章多到戴不下! ▎戰事已竟,使命已畢,沒有輸給砲火卻輸給命運 二戰結束之後,世界的和平慢慢恢復,他沒有死在戰場上,但是60歲的他明白,自己能夠建立的戰功已經到了盡頭,沒有更多戰場讓他馳騁了。一次打獵,一場車禍,獨獨他受了重傷,他仍舊記得他要被最後一顆子彈打中的諾言,在與生命搏鬥12天後,左肺的血栓猶

如一顆子彈,讓巴頓離開了人生的戰場。 本書特色 本書詳盡介紹美國將軍巴頓傳奇的一生。巴頓是20世紀最傳奇的軍事家,他縱橫兩次世界大戰,在歐陸立下赫赫軍功,甚至在戰事稍歇後,還自請調往遠東參戰。他畢生的追求就是戎馬一生,當功業已竟,生命的號角聲也隨之終止。

萊茵河進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 世界微光看更多 http://act.setn.com/worldlight/

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

陳茂萱四首中文藝術歌曲研究選自 席慕蓉、余光中之詩作/畢業音樂會

為了解決萊茵河 的問題,作者王廷煜 這樣論述:

臺灣作曲家與音樂教育家陳茂萱教授(b. 1936),從小受到音樂的薰陶,啟發了他日後的音樂教育之路,他畢生致力於東西方文化融合,其作品種類多元,包括管弦樂序曲、交響詩、交響曲、協奏曲、室內樂、合唱、藝術歌曲、鋼琴曲……等。在教育方面更是創立「致凡音樂教育系統」,讓臺灣的音樂學子們有更多元豐富的音樂專業訓練且於2013年獲得第十七屆「國家藝文獎」。 此論文研究陳茂萱教授的四首藝術歌曲,選自詩人席慕蓉(b. 1943)《詠嘆調》、《契丹的玫瑰》和余光中(1928-2017)《踢踢踏》、《在多風的夜晚》,以詩詞的創作背景、歌曲分析進而暸解如何與音樂融合並詮釋。全文共分成五個章節:第一章緒研究

作品動機與目的和文獻探討;第二章中文藝術歌曲發展過程;第三章介紹作曲家與詩人;第四章分析四首歌曲樂曲形式、語韻與演唱詮釋;第五章結論。你們要安慰我的子民和一切山窪都要填 滿〉選自神劇《彌賽亞》詩人之戀作品號 481. 在那明媚的五月2. 從我的眼淚中綻放3. 玫瑰、百合、鴿子、太陽 4. 當我凝視著妳的雙眼5. 讓我的靈魂沈浸6. 萊茵河,神聖的河7. 我不怨恨8. 如果小小花兒知道9. 那是長笛和小提琴的聲音 10. 當我聽見那首歌11. 有個少年愛上一個少女 12. 在陽光燦爛的夏日早晨 13. 我在夢中哭泣14. 每夜我在夢中15. 來自古老的童話16. 古老邪惡的歌曲〈哦!多麼的不安!

〉選自歌劇《後宮誘逃》《洪薩的詩作,作品號 38》1. 〈屬性〉2. 〈墓地〉3. 〈芭蕾〉4. 〈我所擁有的只剩骨頭〉 5. 〈給他的侍從〉〈牧羊人的古老傳〉說選自《阿萊城姑娘》

熱帶雨林【首刷限量明信片版】:多樣、美麗而稀少的熱帶生命

為了解決萊茵河 的問題,作者JosefH.Reichholf 這樣論述:

【首刷限量珍藏明信片組】 ──熱帶雨林生態明信片,一組六張── ★最優雅動人的自然科普書★ 穿梭在溫暖知性的文字與栩栩如生的插畫間, 窺見熱帶雨林的生命與韌性,感受熱帶雨林的複雜與脆弱, 理解雨林對保存地球豐富多樣的生命為何有如此突出的意義, 尋找挽救的各種可能。 氣勢驚人的巨樹、狂野矯捷的美洲虎、玲瓏小巧的蜂鳥、絢麗珍奇的蘭花、明豔燦爛的神鳥魁札爾、緩緩移動於樹冠間的樹懶;濕熱窒人的空氣、鋪天蓋地的螞蟻與白蟻、讓人皮膚灼熱難耐的沙蚤、吸血致病的蚊蚋…… 熱帶雨林是地表物種最豐富的棲息地,生命之多樣繁茂遠超過地球其他區域。這樣的多樣性是在熱帶雨林獨特的生存條件、限制與隔絕性

下,經千萬年演化孕育而成,卻在人類逼近之下,在過去一百五十年中被摧毀大半。 德國演化生物學家約瑟夫‧萊希霍夫走遍亞馬遜流域、中南美洲、東南亞、非洲等地,結合研究與個人田野經驗,介紹各大熱帶雨林之形成、多樣生命、環境特徵與限制,除了豐富的動植物知識、眾多細部差異的論述,更從原住民傳說及殖民史說明各區域的雨林開發背景,並比較各地雨林之同異。 萊希霍夫更從雨林遭受破壞的時空背景,分析破壞背後的困境、政治角力與商業利益。並以哥斯大黎加、巴西與祕魯等地成功保存雨林案例,分析雨林保存的可能性與做法。 本書更結合了名插畫家約翰‧布蘭德史岱特充滿細節的手繪圖,讓人宛如身歷其境,對雨林的認識更

全面多元,也更貼近現實。 熱帶雨林不是那種面積縮減了還能再彌補回來的森林。人造的多樣性與美景,一旦摧毀還能被復原,但自然的豐富多樣與美麗卻不行。我們的所作所為,是不可逆的。 人類在本質上並非雨林生物,而雨林對人類來說也不是豐饒的伊甸園,供我們予取予求。充分認識這點,才能理解人類至今對它的利用出現那些問題及後果,在熱帶雨林的壯闊美麗與豐富多樣性永遠從地球上消失之前,停止這樣的毀滅。 本書特色 ◎收錄多張精美細緻手繪稿,呈現熱帶雨林的千姿百態,一本獻給所有熱愛自然的讀者的理想禮物書! ◎作者研究經驗豐富,足跡遍及各大洲,例證取材豐富、來源多元,個人經驗更使其描述生動、引人入

勝。 ◎知識廣博觀點新穎,能滿足愛好大自然者理解雨林議題的求知慾。雖為論述性科普書,忠實呈現雨林濕度高、多蚊蚋疾病與交通不便等「綠色地獄」之畫面,筆觸卻也溫暖詩意,所描繪的原始森林樣貌與各種奇妙生命的存在,令人心生嚮往。 好評推薦 王盛弘/作家 胖胖樹 王瑞閔/金鼎獎科普作家 黃貞祥/國立清華大學生命科學系助理教授 番紅花/作家 鍾國芳/中央研究院生物多樣性研究中心副研究員 誠摯推薦

克拉拉・舒曼〈羅蕾萊〉中的性別特徵及其他羅蕾萊作品之比較研究

為了解決萊茵河 的問題,作者吉澤真紀 這樣論述:

中文摘要羅蕾萊是德國萊茵河沿岸的一座傳奇岩壁、尤其是在19世紀時、在文學、音樂和繪畫作品中經常被提及。本文首先分析海涅 (1797-1856)的羅蕾萊詩歌,這首詩吸引了如克拉拉·舒曼 (1819-1896)在內的許多德國作曲家進行音樂創作。其次,對克拉拉‧舒曼的〈羅蕾萊〉藝術歌曲進行研究,同時也對曾使用同一詩作譜曲的其他男性作曲家作品進行比較、如李斯特 (1811-1886)、吉爾契 (1789-1860)和舒曼的丈夫羅伯特‧舒曼(1810-1856)等。本研究的動機是為了找出克拉拉‧舒曼身為女性作曲家,創作的音樂與其他男性作曲家的不同之處,以及在這首曲子中,如何顯現出一位非凡女性音樂家的性

別氣質。

萊茵河的網路口碑排行榜

-

#1.德國世界遺產(Ⅱ)-萊茵河河谷 - 巨匠旅遊

這些也正是世界遺產委員會對中上游萊茵河河谷(Upper Middle Rhine Valley)的評價。 萊茵河全長一三二0公里,德國境內長八百六十二公里,是德國最長的河流,從瑞士 ... 於 www.artisan.com.tw -

#2.阿爾— 萊茵河中部 - Expedia

阿爾-萊茵河中部不僅擁有葡萄酒產區,也是萊茵河最著名的河段之一。河谷中有許多城堡和歷史遺跡,以及提供導覽行程供遊客參觀的酒莊。造訪阿爾-萊茵河中部,不僅可以 ... 於 www.expedia.com.tw -

#3.【2019秋*悠遊】巴黎、莫塞河與萊茵河夢幻之旅11日(亞洲 ...

隨著十九世紀早期萊茵河與多瑙河的開通,在3,000英里長的河道網路上航行即可遊歷超過12個國家。從阿姆斯特丹到布達佩斯,穿越過海拔1,330英呎的分水嶺;或是在布拉格 ... 於 www.cts-travel.com.tw -

#4.莱茵河(欧洲河流名) - 搜狗百科

莱茵河 是西欧第一大河,发源于瑞士境内的阿尔卑斯山北麓,西北流经列支敦士登、奥地利、法国、德国和荷兰,最后在鹿特丹附近注入北海。全长1232千米,莱茵河在欧洲是 ... 於 baike.sogou.com -

#5.萊茵河遊船|世界遺產航段全攻略

露德斯海姆KD 乘船處,抵達露德斯海姆時,可以先至KD購買船票,然後再到班鳩小巷晃晃,等時間到了再來搭船喔! 哇!原來這麼多人喜歡遊萊茵河啊!大家爭先恐後排隊上船中。 於 lovetogo.tw -

#6.《溯源莱茵河》:当你顺流而下,河流会告诉你答案 - 新华社

本·科茨从荷兰的阿姆斯特丹出发,一路沿着莱茵河走,交通工具有船、自行车、奶牛等,历经荷兰、德国、法国、瑞士、奥地利和列支敦士登6个国家。全书按照 ... 於 www.xinhuanet.com -

#7.87113醉夢萊茵河 - ArtLife藝術生活數字油畫

購買前請先詳閱說明○ 數字油畫為DIY材料,效果圖僅供示意,實際完成效果依個人繪畫方式會有不同,圖案在螢幕/貼紙/DM/顏料,都會有色差, ... 於 www.dreams-live.com -

#8.【City Diamond】『幸福萊茵河』30分鑽石戒指 - MOMO

推薦【City Diamond】『幸福萊茵河』30分鑽石戒指, 【浪漫巴黎系列】,塞納河…凡爾賽宮…艾菲爾鐵塔…,詩畫般的美景,愛情的誕生地momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#9.【人氣首選】德國浪漫萊茵河遊船、夢幻雙城堡、羅曼蒂克大道

行程特別安排最美的河段,一邊感受搭船的樂趣一邊觀賞岸邊的城堡與葡萄園美景。 ... 法蘭克福-98KM萊茵河遊船-145KM海德堡HEIDELBERG(纜車上下古堡). 於 etholiday.com -

#10.德國-萊茵河游船[蜜月day2] - 米陸愛享樂

抵達德國的第一個景點…輕鬆遊「萊茵河」 台灣至德國法蘭克福飛行時間需十二小時左右… 而飛行航徑為先向北方飛再往西飛到法蘭克福而我們 ... 於 s2905074.pixnet.net -

#11.萊茵河(朱自清)

萊茵河 (The Rhine)發源于瑞士阿爾卑斯山中,穿過德國東部,流入北海,長約二千五百里。分上中下三部分。從馬恩斯(Mayence,Mains)到哥 ... 於 www.bwsk.net -

#12.萊茵河手作

萊茵河 手作, 新北市. 120 likes · 20 talking about this. 藝術創作分享、教學、成品販售、訂製. ... Create New Account · Cover Photo: 萊茵河手作's photo. 於 www.facebook.com -

#13.畅游莱茵河 - DW

莱茵河 也是欧洲的重要河流,其上游是德国和法国的边界,. 下游——从下莱茵地区到北海则是流经诸多都市的水运要道。 在此我们向您介绍莱茵河为什么过去、而且今天依然 ... 於 www.dw.com -

#14.【德瑞】2016德國旅遊。觀光船游萊茵河Rhine 。法蘭克福 ...

最後一天的上午行程就是搭乘觀光船遊萊茵河。 萊茵河全長1320公里,流經瑞士、德國、法國、荷蘭四個國家。 德國的靈性全繫在碧波水色的萊茵河上, ... 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#15.萊茵河中段的迷你產區:Toni Jost 公雞酒莊的小旅遊 - 方格子

MittelRhein位在萊茵河中下游,從Rheingau往下游繼續走一路到柯布林茲一帶,這段是萊茵河遊船最美的一段,河堤兩岸林立的城堡跟修道院是觀光登山客 ... 於 vocus.cc -

#16.萊茵河-歐洲河流名 - 華人百科

萊茵河 是西歐第一大河,發源于瑞士境內的阿爾卑斯山北麓,西北流經列支敦斯登、奧地利、法國、德國和荷蘭,最後在鹿特丹附近註入北海。全長1232千米,萊茵河在歐洲是 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#17.Boppard Sesselbahn:搭纜車上山看萊茵河大轉彎奇景

最初是從一本"德國&奧地利鐵道之旅"上得知,在Boppard這個地方萊茵河會大轉彎,小沈看到書上的風景照就被吸引住了,馬上上網搜尋,發現已經有不少網友去過 ... 於 samlucky5711.pixnet.net -

#18.GH-萊茵河 - 德國優客名床

Products. 首頁 / 優客床墊系列 / 經典系列 / GH-萊茵河. GH-萊茵河. GH-萊茵河. 比利時進口純棉平織緹花布. 日本三井記憶膠. 美夢舒寶水冷膠. 尺寸及售價 ... 於 www.hilker1888.com.tw -

#19.萊茵河步道徒步- 阿爾高州,瑞士| Pacer

萊茵河 步道是一條位於萊茵費登,阿爾高州,瑞士的步道,他的長度為5.5km (大約8000步) ,爬升高度為85m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#20.萊茵河天然實木床架。6尺雙人加大 - 班尼斯國際家具名床

商品名稱:【班尼斯名床‧萊茵河 天然實木床架‧6尺雙人加大】. ○商品特色:. (一) 主結構採用實木製造,超耐用、最堅固、尚蓋勇。 (二) 床板採用厚實四分夾板+穩定 ... 於 bennis.com.tw -

#21.德國杜塞爾多夫萊茵河 - 凱尼斯旅行社

全長約1320公里,通航段883公里,流域面積約20萬平方公里[1]。萊茵河的長度在歐洲排名第四,僅次於伏爾加河、多瑙河與第聶伯河,它同時也是世界上最繁忙的水道 ... 於 www.caneis.com.tw -

#22.萊茵河遊船旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

穿越德國的萊茵河,帶給德國最大的舟楫運輸之利,從最南端的博登湖到北部的伊曼力,萊茵河成為德國最繁忙的水上交通要道,乘船遊萊茵河主要是欣賞麥茲到科布林茲,這段約 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#23.ArtLife藝術生活【87113】醉夢萊茵河_DIY 數字油畫彩繪 - 博客來

品 名:【87113】醉夢萊茵河色 數: 27難易度: 高尺 寸: 40*50cm內容物:高級進口亞麻油畫布+實木内框+環保丙烯油畫顏料組合包+畫筆3支+壁掛釘組合+號碼線圖紙+精美彩 ... 於 www.books.com.tw -

#24.萊茵河景三房| 新北市八里區龍米路二段寶茂萊茵 ... - 永慶房屋

新北市八里區龍米路二段寶茂萊茵房屋,買屋推薦:萊茵河景三房正面淡水河景、格局方正、雅緻裝潢、附平面車位。一、地方認識八里鄉位於臺北盆地之西北端, ... 於 buy.yungching.com.tw -

#25.City Diamond『幸福萊茵河』鑽石對戒| 更多品牌 - Yahoo 購物

City Diamond『幸福萊茵河』鑽石對戒,更多品牌,【戀詩人系列】 ;戀人的呼吸是詠嘆調。 ;眼淚是月光曲。 ;而每一句笑。都化成了十四行詩。 ;DR62. 於 tw.buy.yahoo.com -

#26.萊茵河_百度百科

萊茵河 是西歐第一大河,發源於瑞士境內的阿爾卑斯山北麓,西北流經列支敦士登、奧地利、法國、德國和荷蘭,最後在鹿特丹附近注入北海。全長1232千米,萊茵河在歐洲是 ... 於 baike.baidu.hk -

#27.【2017德瑞法】萊茵河Rhein-羅萊蕾女妖的直播舞台@ 蹺班 ...

萊茵河 Rhein是一條歐洲國際河流, 發源自瑞士阿爾卑斯山區, 全長約1232公里, 是歐洲最長的河流之一。 但相較於上述的維基知識, 我們更愛神話色彩的 ... 於 isyouisyou.pixnet.net -

#28.萊茵河-景點資訊

萊茵河 RHINE RIVER. 萊茵河全長1320公里是西歐最長的河流,源於瑞士阿爾卑斯山,途經六個國家最後於荷蘭注入北海。萊茵河之名源於「REIN」一字,代表潔淨與清澈之意。 於 www.liontravel.com -

#29.德國世界遺產(五) :萊茵河文化景觀

萊茵河 (德語:Rhein)全長一三二0公里(2010修正為1230公里),德國境內長八百六十二公里,是德國最長的河流,從瑞士阿爾卑斯山發源,流經瑞士、列支敦 ... 於 luxleochaung.pixnet.net -

#30.歐洲最美麗的歷史長河萊茵河 - 環境資訊中心

萊茵 河源起於阿爾卑斯山麓,由瑞士的巴塞爾(Basel)往北流,途經法國邊境後,從南到北貫穿德國領土,再經荷蘭入北海,源遠流長了1,320公里,雖然在地理上 ... 於 e-info.org.tw -

#31.德國/萊茵河遊船古堡鄉野氣如畫般精緻 - 聯合新聞網

萊茵河 是西歐第一大河,全長1320公里,是一條國際河流,流經西歐好幾個國家 ... 於 udn.com -

#32.【24.5零碼】Macanna麥坎納專櫃萊茵河系列氣墊真皮厚底拖鞋

【保證全新正品附盒】 【有實體店面歡迎來參觀】 免費附贈: *原廠購物袋*原廠拭鞋不織布* 原廠抽屜式鞋盒#MACANNA #氣墊鞋#保證全新正品#麥坎納#貨到付款#便宜#氣墊 ... 於 shopee.tw -

#33.莱茵河: 历史、神话和现实| 誠品線上

莱茵河 : 历史、神话和现实:本書是年鑒學派創始人呂西安·費弗爾的一部重要的史學著作。通過梳理萊茵河的歷史發展,揭示了傲骨茵河兩岸民族和國家從古到今的內在因素, ... 於 www.eslite.com -

#34.德國科隆萊茵河一日船票【恣意航行】 $1175 - 愛票網

擁有這張萊茵河一日通票,你就能彈性地安排這天的行程,任意在想遊覽的停靠站下船,享受萊茵河畔風光,度過充實而美好的一天!... 於 www.iticket.tw -

#35.萊茵河哲學咖啡館

馬克思如何以「不在場博士」方式取得學位?又為何說《資本論》是「那個狗屎」? 康德是流浪博士始祖?每天傍晚都和友人聚會對談…… 費希特大學都沒讀完,後來卻成為王牌 ... 於 philomedium.com -

#36.杜伊斯堡的萊茵河TheRhineatDuisburg:幾何,抽象 - 名畫檔案

杜伊斯堡的萊茵河The Rhine at Duisburg. 編號 Klee034; 作者 克利Paul Klee; 年份 1937; 原作尺寸 19.1 x 27.9 cm; 原作材質 石膏.油彩.木炭. 於 www.ss.net.tw -

#37.歐洲詩人和藝術家的靈感泉源・萊茵河

萊茵河 Rhine 雖非歐洲最長的河流,但自古以來其細緻的景色,沿岸典雅的教堂、別有古韻的傳統德國木屋、古老的羅蕾萊傳說(Lorelei Rock)...多年來便迷倒了不少人慕名而 ... 於 www.jetour.com.hk -

#38.萊茵河— Google 藝術與文化

萊茵河 是一條歐洲國際河流,發源於瑞士格勞賓登州的阿爾卑斯山區,流經列支敦斯登、奧地利、德國和法國,最終於荷蘭流入北海。 於 artsandculture.google.com -

#39.Top 10 萊茵河河谷附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

蓋森海姆排名第9 的觀光(共17 個). 1則評論. Grund 65 Johannisberg, 蓋森海姆黑森邦德國. 離萊茵河河谷0.1公里. Kloster Johannisberg. 蓋森海姆排名第10 的觀光(共17 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#40.24566 張萊茵河圖像、照片及影像

尋找Getty Images 帶來的完美萊茵河照片檔及編輯新聞圖片。從24566 項非凡卓絕的優質萊茵河檔案當中任意挑選。 於 www.gettyimages.hk -

#41.【浸泳萊茵河】防水抗污牛皮卻爾喜短靴_大象灰 - LiLi Jan

限時11%OFF.【浸泳萊茵河】防水抗污牛皮卻爾喜短靴_大象灰 · 雙11限時特惠,即日起至11/16(二)23:59止。 · 此為現貨之商品頁,若您想要的尺碼缺貨,可前往→預購商品頁 · 3M ... 於 www.lilijan.com -

#42.歐洲公認精華河段,萊茵河最美的流域在這裡... - 風傳媒

從法蘭克福前往,只需1小時,便可到達風景最有特色、歷史最悠久,也最有德國精神的萊茵河區(Rheinland),一般稱為萊茵河谷(Rheintal)或萊茵河 ... 於 www.storm.mg -

#43.萊茵河|真三線乳膠獨立筒床墊 - ikhouse居家生活館

萊茵河 |真三線乳膠獨立筒床墊-加大雙人6尺-可接受尺寸訂製 · 獨立筒彈簧 · 頂級舒柔布 · 添加10mm天然乳膠 · 軟硬度:偏軟(2分) · 可接受尺寸訂製. 於 ikhouse.tw -

#44.萊茵河旅遊攻略指南 - Trip.com

Trip.com 為旅客提供萊茵河景點地址、營業時間、簡介、開放時間、附近推薦, ... 科隆, 德國西部萊茵河畔名城和重工業城市,是德國第四大城市,萊茵地區經濟文化和 ... 於 tc.trip.com -

#45.Rhine River Pollution Incident - 萊茵河污染事故 - 國家教育研究 ...

名詞解釋: 1986年11月1日位於萊茵河畔瑞士巴塞爾桑多茲化工公司的一座倉庫爆炸起火,大量硫化物、磷化物及水銀有害化學物質,隨滅火液和水一起流入萊茵河,嚴重污染 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#46.萊茵河花器- 18PARK-流行燈飾傢俱家飾設計師品牌專賣

萊茵河 花器,萊茵河,花器,花瓶,置物罐,金屬,金色,仿舊,傢飾,18PARK, 於 www.18park.com.tw -

#47.[河輪旅行] 德國萊茵河萊茵峽谷最美麗的河段航行+ 科布倫茨 ...

萊茵 峽谷(Rhine Gorge) 指的是德國科布倫茨(Koblenz)與賓根(Bingen)之間的河道,二岸有懸崖峭壁、中世紀的城堡/堡壘,以及許多的葡萄園,是德國最美麗的 ... 於 www.bigfang.tw -

#48.萊茵河 - 中文百科知識

萊茵河 是西歐第一大河,發源於瑞士境內的阿爾卑斯山北麓,西北流經列支敦斯登、奧地利、法國、德國和荷蘭,最後在鹿特丹附近注入北海。全長1232千米,萊茵河在歐洲是 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#49.【2012德瑞蜜月】DAY2 如仙境般的萊茵河遊船@ 貪吃媽媽Liz ...

我也忘了開了多久的車程來到萊茵河,接下來的行程是要搭船遊萊茵河囉~Gina說,冬天是淡季,有時船上只有一、兩團客人,但這一天,這麼大的一艘船, ... 於 niceclaup313.pixnet.net -

#50.萊茵河| 瑞士國家旅遊局

萊茵河 (Rhine)全長375公里,是瑞士最長的河流。儘管萊茵河主要流經瑞士東部,但由於其數量衆多的支流,使瑞士80%的面積都被萊茵河所覆蓋。在諾伊豪森(Neuhausen), ... 於 www.myswitzerland.com -

#51.萊茵河| 歐洲河流名 - 曉茵萬事通

萊茵河流經德國的部分長865公里,流域面積占德國總面積的40%,是德國的搖籃。從科隆到美因茨的近200公里的河段是萊茵河景色最美的一段,這里河道蜿蜒曲折,河水清澈見底。 於 siaoyin.com -

#52.《征服自然》:拿破崙馴服德意志,讓整治萊茵河成為可能

法國的軍事勝利還有另一個重要後果:它讓大規模整治萊茵河所需要的外交協議變得比較順利,以往河流兩岸邦國對整治意見的不合,在拿破崙治下已容易許多 ... 於 www.thenewslens.com -

#53.萊茵河- 東南吉建設 - 台南房地王

台南房地王為您提供萊茵河建案資訊:善化區透天別墅,建案電話(09868-51888 轉40520)。了解萊茵河建案最新價格、格局規劃、看屋評價、交通和周邊配套資訊,就上台南 ... 於 tainan.housetube.tw -

#54.laiika66 - 萊茵河

227 Followers, 228 Following, 22 Posts - See Instagram photos and videos from 萊茵河 (@laiika66) 於 www.instagram.com -

#55.德國萊茵河搭遊船賞城堡 - 柳丁班長的窩

萊茵河 中段號稱世界文化遺產是相當熱門的旅遊景點國內多數德國的行程也會安排其中一段搭遊船賞城堡搭船速度緩慢船上也沒有多少地方可亂逛買些飲料 ... 於 chieforange.pixnet.net -

#56.【德國‧萊茵河】Day 2 遊萊茵河,連空氣都詩意起來了

船行速度緩慢而平穩,兩岸險峻的峭壁、雄偉的中世紀城堡、河畔古城小鎮,同時出現在眼前,還有這個季節還在努力生長的葡萄們,萊茵河是德國知名葡萄酒產區 ... 於 kucarol04.pixnet.net -

#57.歐洲快烤乾!萊茵河下游見底中游水位剩82公分 - 自由時報

發源於瑞士,流經奧地利、德國、法國與荷蘭的美麗萊茵河,因近期內歐洲乾旱炎熱,因此水位不斷下降,甚至位於荷蘭的下游出現乾涸,德國當局指出, ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.「破紀錄暴雨」萊茵河支流決堤消防員溺斃地下室…德國33死

報導指出,萊茵河下游地區出現有史以來最強降雨量,24小時內累積破紀錄雨量,導致多個城鎮遭洪水肆虐。除了德國之外,比利時佩平斯特也有約10棟房屋倒塌, ... 於 www.ettoday.net -

#59.南部出差住「萊茵河」司機載他到永和

台語及中文理解錯誤,常常鬧成令人哭笑不得的笑話。一名男網友到南部出差住「萊茵河汽車旅館」,與客戶應酬完半醉半醒間叫小黃載他回旅館, ... 於 www.chinatimes.com -

#60.歐洲|萊茵河快見底了 - 工商時報

今夏熱浪襲擊歐洲,導致萊茵河水位連連下降,由於萊茵河是歐陸最重要的水道運輸航線之一,歐洲主要經濟體都挫咧等,深怕去年噩夢重演。 於 ctee.com.tw -

#61.萊茵河- 世界旅遊資訊

萊茵河 (River Rhine)發源於瑞士境內的阿爾卑斯山,全長1320多公里,流經瑞士、奧地利、德國及法國,最後經荷蘭流入北海,通過一系列運河與其他大河相連,形成一個 ... 於 www.travelking.com.tw -

#62.【萊茵河谷中文團一日遊】德國呂德斯海姆+萊茵河遊船之旅 ...

參加一日遊行程,搭乘舒適巴士從法蘭克福市區出發,拜訪位於萊茵河畔的小鎮——呂德斯海姆,欣賞壯觀的下瓦爾德紀念碑、散步在充滿特色的斑鳩小巷,搭乘萊茵河遊船, ... 於 www.kkday.com -

#63.走進德國——感受萊茵河的魅力! @ 到處走走的旅遊手扎

就像尼羅河之於埃及, 塞納河之於法國一樣, 許多美麗的國度, 總有一條長長的河流牽繫著文化的起源。 而對德國來說, 萊茵河正是延續, 德國文明最重要的生命之河, ... 於 blog.xuite.net -

#64.萊茵河流經哪六個歐洲國家? - 每日頭條

沒多久,萊茵河又成了德國與瑞士的界河,分分合合,讓人眼花繚亂。萊茵河由西向東穿行於繁華的德語區,然後來到了瑞士的巴塞爾。巴塞爾是個「雞鳴三國」的 ... 於 kknews.cc -

#65.[純銀] 萊茵河的人魚耳環 - Bonny & Read 平價飾品

[純銀] 萊茵河的人魚耳環/ Mermaid Of The Rhine Earring ... 純銀飾品若無佩戴時,請先保持乾燥狀態,再放置飾品盒或是夾鏈袋乾燥陰涼處保存,避免氧化發黑。 於 www.bonnyread.com.tw -

#66.情定萊茵河德國AGRO乳膠1440厚三線獨立筒彈簧床墊 - 倍得倉庫

更多【天妮絲TENLLiS】新歐陸風華系列_情定萊茵河德國AGRO乳膠1440厚三線獨立筒彈簧床墊相關產品都在倍得倉庫. 於 www.mrbed.com.tw -

#67.台南遇見萊茵河招待會館- 官方網站 - 台灣宿配網

「台南遇見萊茵河招待會館」位於海安路和花園夜市旁的巷弄內,近古都各大景點地段,旅客至花園夜市約步行3分鐘、前往小北夜市步行約10分鐘、赤崁樓車行約7分鐘、安平老 ... 於 twstay.com -

#68.漫談萊茵河的音樂家與葡萄酒| 讀樂

本文選自2009年7月號No.33)△ 羅蕾萊麗絲玲(Loreley-Riesling)與布拉姆斯豎笛三重奏(張耿豪攝影)萊茵河(Rhine),可說是孕育歐洲文明最重要的 ... 於 read.muzikair.com -

#69.[德國景點]萊茵河湖畔遊船、遊沿河古堡-露迪斯海姆Rudesheim

今天要跟大家分享的是德國必遊的萊茵河遊船行程,沿河的古堡搭配和景真是美不剩收; 經過了12小時的飛行... 於 lingling.blog -

#70.36.萊茵河的出海口,是荷蘭最大港,也是重要的轉口港

萊茵河 的出海口,是荷蘭最大港,也是重要的轉口港,有「歐洲的窗口」之稱,此港口為下列何者? (A)鹿特丹 (B)巴黎 (C)柏林 (D)布魯塞爾。 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#71.[德國想GO就GO]13:[萊茵河浪漫遊船]、科隆@德國19天自由行 ...

萊茵河 (Rhein)發源於瑞士的阿爾卑斯山區,流經列支敦士登、奧地利、德國、法國,最後在荷蘭流入北海,全長1,232 km,其中有超過1,000 km的河道在德國 ... 於 francis8.pixnet.net -

#72.KD萊茵河遊船:暢遊德國古堡矗立的世界文化遺產 - 愛旅誌

一早搭乘德鐵ICE快車從科隆前往法蘭克福後,告別科隆的陰雨氣候後,趁著天氣放晴,繼續搭乘DB前往科布倫茲搭乘KD遊輪前往聖高爾,暢遊萊茵河遊船最為 ... 於 itravelblog.net -

#73.萊茵河列車– 遊覽萊茵河最美的方法, 36歐元帶你從南到北遊歷 ...

科布倫茨相對來說,可算得上大城市了。這裡是作為世界遺產的萊茵河谷的終點,也是這段旅程最激盪人心的所在。科布倫茨也是萊茵河與摩澤爾河交彙的 ... 於 news.g2rail.com -

#74.【攻略 德國萊茵河中游】Google Map 景點地圖分享與景點下載

萊茵河 中游河谷,主要是位於德國西部的萊茵蘭-普法爾茨邦(Rheinland-Pfalz),自中世紀以來,這個區域在多種文化、多元民族的碰撞衝擊之下,形塑了建築、藝術、人文多 ... 於 robinrbchen.pixnet.net -

#75.【大型畫布】萊茵河景色- 風景- 典藏框畫 - 奇美博物館

本作從遠眺的角度來展現萊茵河景,畫中崎嶇的山形、起落的峰谷、隔岸遙對的城堡與身形渺小的人物,都烘托出自然的磅礡之感;但水上點點帆舟、河畔房舍教堂、三兩群聚的 ... 於 shop.chimeimuseum.org -

#76.商品介紹(萊茵河流域(T-1517)) - TICO微型積木

萊茵河 全長約1,232公里,通航區段為883公里,流域面積約18.5萬平方公里。萊茵河是歐洲最長的河流之一,同時也是世界上最繁忙的流域之一。 TICO微型積木-萊茵河 ... 於 www.tico-brick.com -

#77.4O006克萊茵河木耳領寬版繫帶洋裝 - MON DADA

4O006克萊茵河木耳領寬版繫帶洋裝. 每年經典款冷壓紋系列又來囉 這是編最最最喜歡的一款洋裝簡單的版型不同花卉、不一樣顏色的組合✨ 總能製造出很新奇的樣貌 於 www.mondada.com.tw -

#78.萊茵河哲學咖啡館:康德、黑格爾、馬克思、韋伯 - Amazon.in

萊茵河 哲學咖啡館:康德、黑格爾、馬克思、韋伯、海德格、高達美、鄂蘭……的心靈地圖(Traditional Chinese Edition) eBook : 蔡慶樺: Amazon.in: Kindle Store. 於 www.amazon.in -

#79.德国莱茵河中上游河谷| 欧洲的世界遗产之旅 - World Heritage ...

中莱茵河在中世纪是神圣罗马帝国的核心地区,如磁石一般吸引着伟大的艺术、天才的创造力和精湛的工艺。在鼎盛时期,这里曾是欧洲乃至全世界最重要的贸易区。 於 visitworldheritage.com -

#80.萊茵河汽車旅館 - 台南旅遊網

本旅館為合法登記之汽車旅館,位置在台南市佳里區,鄰近七股鹽山、七股潟湖,因距台17線(濱海公路)不遠,所以往南距市區安花園夜市約30-40分鐘車程,往北距北門水晶 ... 於 www.twtainan.net -

#81.萊因河- 翰林雲端學院

位於西歐德國。 發源地:阿爾卑斯山,向北流入北海。 幫助東歐之多瑙河水運:向東流入黑海,原本流向不佳,自從上游建運河溝通萊因河,水運貫穿歐陸,可達大西洋, ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#82.萊茵河圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的45486 項萊茵河照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#83.【德國萊茵河谷之旅】呂德斯海姆、萊茵河遊船與科布林茲 ...

被德國人視為父河的萊茵河(Rhein)綿延超過1300公里,除了控制德國南邊到西邊、北邊的水路要道,沿途的葡萄田也造就了德國葡萄酒在舊世界產區的崇高 ... 於 www.leo-travel.idv.tw -

#84.萊茵河河輪之旅

源於阿爾卑斯山的萊茵河,自古即是詩人和藝術家的靈感繆斯,文豪維克多‧雨果曾形容她:「高貴如多瑙河,曲折如塞納河,同台伯河般歷史悠久。」春陽時分徜徉萊茵河, ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#85.德國景點【Rhine萊茵河遊船】世界文化遺產之歐洲第四大最美 ...

德國知名景點Rhine萊茵河由瑞士阿爾卑斯山區開始,流經列支敦士登、奧地利、德國、法國,最後去到荷蘭流入北海總長達1320公里,是歐洲第四大河, ... 於 maggiechen1688.pixnet.net -

#86.萊茵河:特徵,形成,重要性,動植物網絡氣象

它們往往具有相當高的流量,平均每秒約2900立方米。 它由充當支流的其他較小河流的水域餵養,這些河流包括塔米納河,萊因達梅德爾河,內卡 ... 於 www.meteorologiaenred.com -

#87.【 萊茵河】 【 歌詞】共有25筆相關歌詞

何處歌詞一個人去旅行歌詞愛難留歌詞愛難留歌詞黑色康乃馨歌詞萊茵河之戀歌詞愛的暴風圈歌詞貝多芬的憂傷歌詞我不是他歌詞獻給愛麗絲歌詞萊茵河之戀歌詞萊茵河之戀歌詞 ... 於 mojim.com -

#88.萊茵河-小花磚02(MLD) - 豪美磁磚建材有限公司

萊茵河 -小花磚02(MLD). 規格介紹: 6.6×6.6CM. 詳細介紹: 質地: 霧面產地: 西班牙 ... 萊茵河-腰帶花磚01L(MLD). 質地: 霧面產地: 西班牙 ... 於 www.haomei.com.tw -

#89.萊茵河污染事故 - 教育百科

名詞解釋: 1986年11月1日位於萊茵河畔瑞士巴塞爾桑多茲化工公司的一座倉庫爆炸起火,大量硫化物、磷化物及水銀有害化學物質,隨滅火液和水一起流入萊茵河,嚴重污染 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#90.除了廢墟城堡之外的萊茵河名產:維多利亞女王朝思暮想的 ...

問萊茵河谷中上游(Rhine Gorges或Upper Middle Rhine Valley)有甚麼名勝風光,多數人或許回答說:古堡遺跡、河谷風景、葡萄白酒。 自古以來,萊茵河 ... 於 everylittled.com -

#91.莱茵河- 维基百科,自由的百科全书

萊茵河 (德語:Rhein;瑞士德语:Rhy;法語:Rhin;荷蘭語:Rijn;羅曼什語:Rein;英語:Rhine)是一條歐洲国际河流,發源於瑞士格勞賓登州的阿尔卑斯山區,流经 ... 於 zh.wikipedia.org -

#92.萊茵河在哪個國家_萊茵河旅遊攻略

萊茵河 是西歐第一大河,發源於瑞士境內的阿爾卑斯山北麓,西北流經列支敦士登、奧地利、法國、德國和荷蘭,最後在鹿特丹附近注入北海。 於 www.toursforfun.com -

#93.特別說明---萊茵河(Rhine River)

萊茵河 長1320公里,不及多瑙河之一半.流域面積22萬平方公里。REIN一字源於古塞特語, 德語之意是潔淨和清澈之意。萊茵河發源於瑞士阿爾卑斯山上的多馬湖,冰河融水灌注而 ... 於 www.digilife.idv.tw -

#94.萊茵河- PChome線上購物

【頂級美國ILG鑽飾】 萊茵河-Ri097 高科技鑽石戒指主鑽1克拉精緻簍空雕花設計☆美國頂級ilg鑽- 媲美真鑽,閃耀真鑽光澤☆寶石車工- 主鑽採完美邱比特八心八箭鑽石車 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#95.萊茵河哲學咖啡館:康德、黑格爾、馬克思、韋伯 - 聯經出版

萊茵河 哲學咖啡館:康德、黑格爾、馬克思、韋伯、海德格、高達美、鄂蘭……的心靈地圖 ... 那些對話、往來、抗衡、離亂,留下了許多非常不一樣的思想風景,影響了那時代許多 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#96.【泛歐遊輪】多瑙河、萊茵河、羅曼蒂克大道14日(二人成行)

歐洲最美二條河流:多瑙河、萊茵河. 從維也納到史特拉斯堡,巡航奧地利、德國、法國,欣賞自然風光、歷史文化遺產、以及現代摩登大城的繁榮光景。德國羅曼蒂克大道更是 ... 於 tour.settour.com.tw -

#97.萊茵河秋色- 軟木系列- 地板與空間飾材專家 - 富懋建材

EC2014莊園橡木; 萊茵河秋色 EC2016萊茵河秋色; 茗煙橡木 EC2022茗煙橡木; 陳釀白蘭地 EC2026陳釀白蘭地; 疾風草原 EC2028疾風草原; 湖岸櫸木 EC2032湖岸櫸木 ... 於 www.fumaogroup.com.tw