茹絲葵老闆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子寫的 【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》 和蔡精賢的 健康蔬食:東方喜悅食譜都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日出出版 和 所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋文化研究所 湯熙勇、應俊豪所指導 賈俐文的 東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心 (2013),提出茹絲葵老闆關鍵因素是什麼,來自於薯榔、薯莨、防腐染料、染網、染帆、染衣。

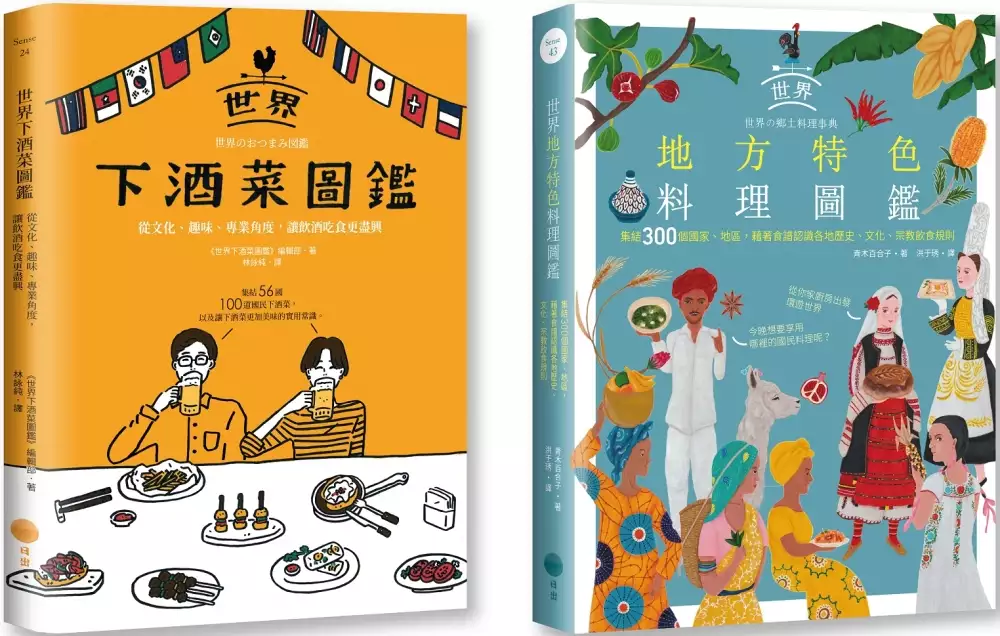

【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》

為了解決茹絲葵老闆 的問題,作者《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子 這樣論述:

本套書組合:《世界下酒菜圖鑑:從文化、趣味、專業角度,讓飲酒吃食更盡興》+《世界地方特色料理圖鑑:集結300個國家、地區,藉著食譜認識各地歷史、文化、宗教飲食規則》(二冊) 《世界下酒菜圖鑑》 給酒鬼與貪吃鬼的美味小書, 讓酒+下酒菜,伴你度過歡樂(或悲傷)的時刻。 集結56國/地區・100道國民下酒菜, 以及讓下酒菜更加美味的基礎常識。 早在遠古時代,酒就被發明了,經推測酒在西元前5世紀左右,就已經成為一般飲料。歷經時光推移,文明發展,酒跨越了時間空間、國界、政治以及宗教,早已成為全人類的共通語言。而豐富多元的飲酒文化當中,如果少了助興的下

酒菜,那就太無聊了。 《漢摩拉比法典》中留下西元前18世紀的巴比倫曾存在酒館的記述,被視為全世界最古老的酒館。12世紀酒館在歐洲普及化,當時提供的下酒菜是麵包與水果,到了16世紀,下酒菜發展為各地方的鄉土料理、肉類料理、燉菜等更豐富的菜色。而在日本,奈良時代(8世紀)的文獻中就有出現「酒肴」這個詞彙。鎌倉時代(13世紀)酒開始普及到庶民,貝類、堅果、燒烤或蒸煮料理等下酒菜(酒肴)品項,也在此時確定。到了江戶時代出現居酒屋,當時居酒屋所供應的人氣下酒菜,經過一百多年的時間考驗,到了今天依舊是經典菜色。 對的酒搭配對的下酒菜,絕對會讓美味與快樂更升級。本書全方位蒐集整理了來自世界熱愛飲

酒的各國/地區的國民酒與國民下酒菜,還有許多精彩的專業餐酒搭配知識,讓你沉浸在更升級的美酒與美食享受之中。 ──讓飲酒時光更歡樂的實用知識全部收錄: ◆100道世界國民下酒菜: 料理特色、適合搭配的酒類、國民下酒菜與酒的小常識 ◆餐酒搭配術: 由葡萄酒侍酒師、日本酒專家、單一酒種酒吧老闆現身說法 ◆餐桌待客術: 生活風格&花藝設計師親自傳授,讓飲酒細節加分 ◆聖塞巴斯提安朝聖之旅: 米其林密度最高的美食之都,酒吧下酒菜巡禮 ◆罐頭下酒菜: 便利、便宜,懶人下酒菜一樣美味 ◆經典下酒菜食譜: 自己下廚,在家也能環遊世界

※貼心提醒 開車不喝酒,喝酒不開車。適量飲酒勿過量。 《世界地方特色料理圖鑑》 從你家廚房出發環遊世界, 今晚想要享用哪裡的國民料理呢? 地方特色料理,是人們悉心利用家鄉當地特有食材與料理方式,代代傳承下來的食物,料理中飽含著希冀家人能健康生活的心意。 而用食物去認識一個地方,總是最迅速、也最能引起共鳴和記憶點的好方法。烏克蘭的羅宋湯,瑞士的起司鍋,英格蘭的炸魚薯條,西班牙的馬鈴薯烘蛋,以色列的炸鷹嘴豆泥球,韓國的拌飯,泰國的泰式炒河粉,摩洛哥的黑棗牛肉塔吉鍋,美國的漢堡,墨西哥的塔可餅……這些濃濃異國風情的經典菜色,早已成為代表著該國或地區的象徵。

從料理視角重新認識世界, 七大洲代表性國民美食復刻上桌! 料理研究家青木百合子,長年鑽研世界及日本地方特色料理,2000年她成立世界料理綜合情報網站「e-food.jp」,20多年來持續分享世界各地豐富多樣的料理情報。一有機會,她便會前往世界各地拜訪當地的職業廚師、專家、傳統宗教老師,聽他們分享、學習烹飪,或是親自品嘗和採訪。她深信,「食物是連結人與人之間最好的一種溝通方式」。 本書透過大量當地取材與嚴謹的考究,除了收錄超過300道料理的製作方式,也花了相當的篇幅說明料理的歷史文化、國際交流/商業基礎的飲食國際禮儀和宗教飲食規定。絕對是能拓展你的餐桌視野及五感體驗,提供源源

不絕的料理靈感的家庭實用料理百科。

東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心

為了解決茹絲葵老闆 的問題,作者賈俐文 這樣論述:

在中國傳統染網、帆、衣之防腐染料中,最具代表性者,當為薯榔。薯榔是一種生長山區的藤本植物,塊莖因富含單寧,除單純改變色澤,還具有防腐、防水、爽膚不黏身的功能,中國大陸長江以南、越南、臺灣、琉球都有分佈。本論文以地區別,分述薯榔在當地的利用情形。末章則討論「薯榔染」防腐工藝。 在中國,薯榔最早以中藥名「赭魁」見諸文獻,北宋時在南方被作為鞣料,明代文獻頻繁可見在閩粵被用於染色外,還被水上工作者用來染衣與漁網以防腐及防水,清代以降利用其利水堅緻特性者又擴及浙江與廣西,廣東還用以染就夏服莨紗綢,流行一時。閩粵桂雖盛產薯榔,但因用量大,尚需仰賴進口。 在臺灣,可能於荷西時期,中國商人即與

臺灣原住民交易取得薯榔,運販大陸。清領時期,臺灣漢人對薯榔染色、染網的利用及與大陸的貿易仍然持續,至清領末期,赭色薯榔衫已成臺灣沿海漁戶的特徵。日治時期,薯榔持續銷往大陸,浙江、福建是主要市場。日本人對薯榔也不乏調查,並開發出製成墨水、船底防腐塗料等新的應用。基於戰時對可鞣革單寧材料的迫切需求,日人曾有意將臺灣薯榔輸往日本,日治末期還將單寧含量較佳的廣東種薯榔移植臺灣。 在越南,18世紀至20世紀中前期的文獻顯示薯榔被廣泛用來染衣,乾隆年間就有經邊境輸往中國的記載。近代,北越是中國地區薯榔主要的進口地。貿易路線有沿西江流域河道直運到廣東者,或經河道、鐵路運到海港再往中國的海路。前者以河道水

淺運販有限,海路才是中越薯榔貿易的大宗。越南薯榔主要銷往兩粵市場,1930年代後,因中國提高關稅與莨紗綢的沒落,貿易量逐漸消退。 末章整理防腐原理,並按操作步驟逐步討論薯榔染防腐工藝。冷染是近代較常見且符合科學理論的方式,用以磨碎薯榔有各式偏好的工具。新網染曬次數多,至少3遍以上,舊網可減少。水對薯榔的比例,在3倍左右,汁液務必除去薯榔渣再浸泡,否則乾後很難處理。用不完的薯榔可埋在砂中,以防腐爛。

健康蔬食:東方喜悅食譜

為了解決茹絲葵老闆 的問題,作者蔡精賢 這樣論述:

從事珠寶生意30餘年的蔡精賢董事長,因為太愛茹素的太太,想要陪她一起用餐,也因為不與眾生結惡緣,在太太鼓勵下參加慈濟入經藏法會茹素108天後,毅然由美食老饕轉身成為蔬食頑童。 從小就身懷料理絕技的他,打破一般人認為蔬食不好吃、不夠健康的刻板印象,經營起米其林等級的無菜單預約制私人蔬食招待所「東方喜悅」,並將在慈濟社區大學開班授課的現場實錄整理為本書:共計8大類119道菜色:17道有米之炊、14道八麵玲瓏、13道湯水如泉、20道爐火純青、19道丹青妙手、12道暗香疏影、11道豆蔻年華、13道生生不息。 期待社會大眾體認蔬食的美好,一同進入是時尚亦是趨勢的「健康

蔬食」世界。