若你安好便是晴天第2集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人台灣肯納自閉症基金會,張瓊齡寫的 孩子,我要和你一起老去:打造愛與夢想的肯納莊園 可以從中找到所需的評價。

中國文化大學 美術學系 許坤成所指導 任妤蓁的 剖析亨利.摩爾雕塑作品的 「人文主義」意涵 (2021),提出若你安好便是晴天第2集關鍵因素是什麼,來自於人文主義、亨利.摩爾、人體之美。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 傅朝卿所指導 黃資婷的 抒情之後,離現代──以林徽因、王大閎為起點談建築與文學相遇論 (2019),提出因為有 建築與文學、現代性、抒情、離現代、液態現代性、林徽因、王大閎的重點而找出了 若你安好便是晴天第2集的解答。

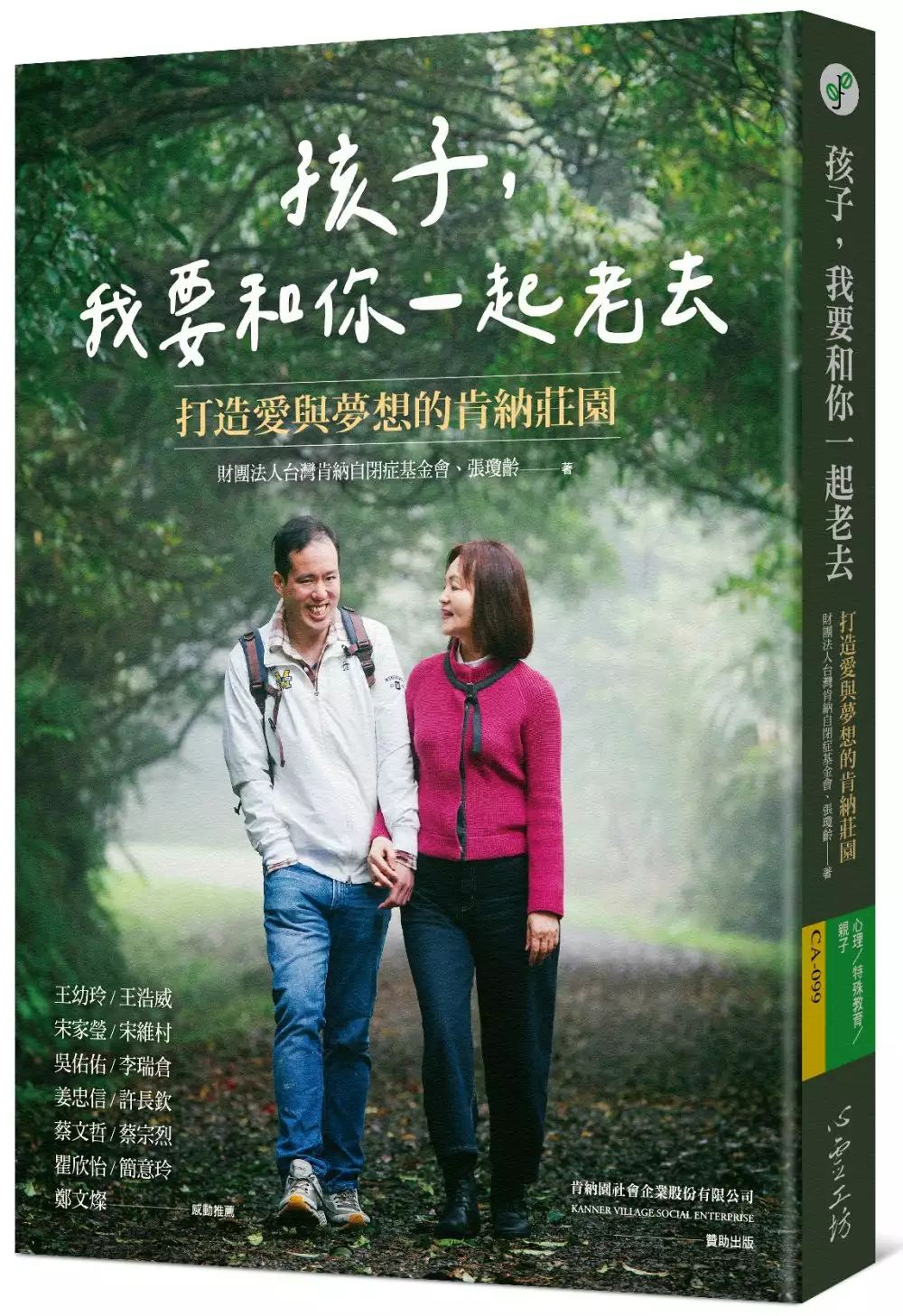

孩子,我要和你一起老去:打造愛與夢想的肯納莊園

為了解決若你安好便是晴天第2集 的問題,作者財團法人台灣肯納自閉症基金會,張瓊齡 這樣論述:

這群笨得剛剛好的孩子, 是父母心頭永遠的牽掛。 當父母老去,孩子怎麼辦呢? 當肯納家庭父母老去,成年肯納兒的「家」要歸何處? 2000年,四位肯納兒家長,在花蓮蓋了臺灣第一座專為成年肯納兒設計的花蓮肯納園,而這個照顧夢想在試驗與學習中完成了階段性的任務。 隨著時間流逝,花蓮肯納園的孩子步入中年了,父母增添了白髮,他們對肯納兒「家」歸何處的擔憂更為迫切了。現在需要的家園,是我陪孩子長大,孩子和我共老,最重要的是必須永續。但這樣的雙老家園,舉世全無,必須自己創造。終於,二十年磨一劍,龍潭肯納莊園承接了花蓮時期的夢想,以永續性為核心,推動社福照顧、互動學習及安養服務。 這

是一個不曾放棄打造肯納照顧夢想的故事。全書記錄了這段實踐夢想的過程。從最初肯納親子花蓮共居的實驗、成立肯納基金會、推展元氣棧、小作所等日間照護設施,到找尋志同道合的家長以「共創」的努力來克服難以想像的各種難關,而每一道難關,反倒是促成父母更積極打造家園的動力。 二十年來,這個夢想感動了許多人,有家長、有親友手足,也有毫無血緣關係的志工與大眾。一個個夥伴的加入,讓四個家庭的夢想,擴大到幾十個家庭,甚至更多、更多。「他們是我們的孩子,每一個都不一樣,卻一樣有幸福生活的權利。」這是肯納園從花蓮到龍潭未曾改變的理念。父母的愛、眾志成城的夢想,在肯納莊園讓成年肯納兒的未來有幸福的光。 本書特色

★ 繼《肯納園,一個愛與夢想的故事》後的動人故事續集! ★ 本書透過文字記錄肯納園的成長,同時也讓眾人見證「龍潭肯納莊園」成立的時刻與艱辛過程! ★ 打造肯納雙老莊園的理念與過程,也提供了「人人平等生存」的具體方式,值得所有人包括相關單位、團體去思考更好的生活提案。 感動推薦〈按姓氏筆劃排列〉 王幼玲|監察委員 王浩威|作家、精神科醫師 宋家瑩|萬芳醫院神經內科主任 宋維村|台灣大學精神科及心理系兼任副教授、台大醫院精神部兼任主治醫師 吳佑佑|宇寧身心診所負責人 李瑞倉|中華投資公司董事長 姜忠信|國立政治大學心理學系教授 許長欽|光啓高中

董事、順鼎營造股份有限公司負責人 蔡文哲|台大醫院兒童心理衛生中心主治醫師 蔡宗烈|蔡宗烈建築師事務所 主持建築師 瞿欣怡|作家 簡意玲|台大醫院精神醫學部主治醫師 鄭文燦|桃園市市長

剖析亨利.摩爾雕塑作品的 「人文主義」意涵

為了解決若你安好便是晴天第2集 的問題,作者任妤蓁 這樣論述:

亨利.摩爾(Henry Moore,1898~1986)說:「人文主義(Humanism)精神將永遠是我的雕塑中最重要的東西。」這世界是以人為本的世界,藝術存在的價值,應是為人服務。而人是有意識、有思想的。就筆者而言,人的體態是-最美的曲線,是最容易吸引人們眼球的,人的體態變化無窮,多數的藝術家也都以人體為創作題材。古今中外藝術家對人體的描述與藝術創作為數甚多,甚至有些藝術家一輩子都以人體為創作題材,也因為如此,人體之美亦成為西洋繪畫史上的主要題材之一。故筆者特針對人體之美,以及加入人文主義精神為創作主題,試圖從體態的變化上,來探索心靈的蛻變和外形美的延展,進而瞭解人體藝術如何撫慰心靈。本論

文不僅著重於人體優美本質的鑽研,更藉由人體的勻稱與和諧來表達人文主義之美,進而以人文主義之美服務人類,我們可說人文藝術極富教育意義。

抒情之後,離現代──以林徽因、王大閎為起點談建築與文學相遇論

為了解決若你安好便是晴天第2集 的問題,作者黃資婷 這樣論述:

建築的現代主義與文學的現代主義截然不同的命運,反映出現代性詮釋意義的危機——建築中現代主義以機能、技術取向及理性思維,來建構現代主義文學所欲批判的現代化特質——兩種充溢想像力的藝術媒材,就其藝術生產過程與客觀現實經驗,開啟纏繞式的循環辯證。建築與文學皆涉及到棲居的本質,與棲居在現代性的脈絡中如何被重新定義,建築環境又是最直接反應現世與歷史之間的棲居問題,這兩種看似差異極巨的藝術,又如何因為創作者的介入產生裂變,處理媒介自身的內在風暴,且反身回應時代投擲的難題?本研究設定華人世界為主要場域,筆者有意識的放大「抒情」,目的在超越後殖民史觀,以溫柔姿態回首現代性的來時路,肯認主體具有實踐創作意志的

能力,且分析主體如何在歷史的僵局裡實踐自我的現世存有。於當代的歷史與社會情境,已不再如同六八世代哲人們,必須進行理論上的創造性破壞,故選擇在現代性的尋常道路旁側另闢蹊徑,且自緒論破題:建築與文學的相遇,在現代性走出歧路,於抒情裡合流;第二章採取抒情視野詮釋包曼液態現代性與博伊姆離現代,扭轉後現代面臨的認識論困境,第三章延續對液態現代與離現代策略性的「抒情」解讀,挪用文學系譜裡的抒情傳統作為民國文人離開與接軌西化現代的路徑,旨在修正西方語境的「離現代」,以離現代與抒情祭爐,鑄造一件新的兵器應對這場歷史的詮釋之戰。林徽因與王大閎這兩個案例,皆生於戰亂世代,都肩負著傳統中國文化此一龐大的歷史債務,又

承擔著接軌西方的使命,中國與臺灣形成對照,主體如何償還,又如何被歷史折磨的逐漸失聲?林徽因留學回國以後仍不斷面對抗日戰爭、國共內戰等動亂,被迫流徙於不同城市;王大閎於父親安排下遷居臺北後,再也沒有回到兒時居住的北京、上海與蘇州。創作者面對戰爭時代的原罪,在西方霸權箝制下想走出新路,林徽因選擇繼承歷史債務,榮辱與共,從中國美學傳統「意」的系譜裡發明建築意,以小說描繪一幅市井圖,從外在合院空間與胡同空間的刻畫,再到對女性心理情感空間細膩把握,對照林徽因白日獻身給中國古建築田野調查,入夜後將窗子之外的生活寫進小說;而王大閎從早期的限定繼承(中西元素各半)到後期的拋棄繼承,採用外語腔的姿態進行創造性實

踐,築起一座類烏托邦之島。抒情成了林王兩人共同的能動性,無論背後帶來的是精神救贖、歷史性存有亦或美學化倫理學的自我實踐,皆導向筆者以相遇取代對話之因,而那些建築裡道不盡的故事,以文學還之。