艋舺後菜園龍安路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和老爺爺與小老婆的 三重心食代:食遊體驗新三重都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和渠成文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出艋舺後菜園龍安路關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立政治大學 教育學系 馮朝霖所指導 温毓禎的 生命教育的自覺與實踐-以Bunun與一貫道信仰在台東的邂逅為例 (2016),提出因為有 生命教育、靈性、Bunun、一貫道的重點而找出了 艋舺後菜園龍安路的解答。

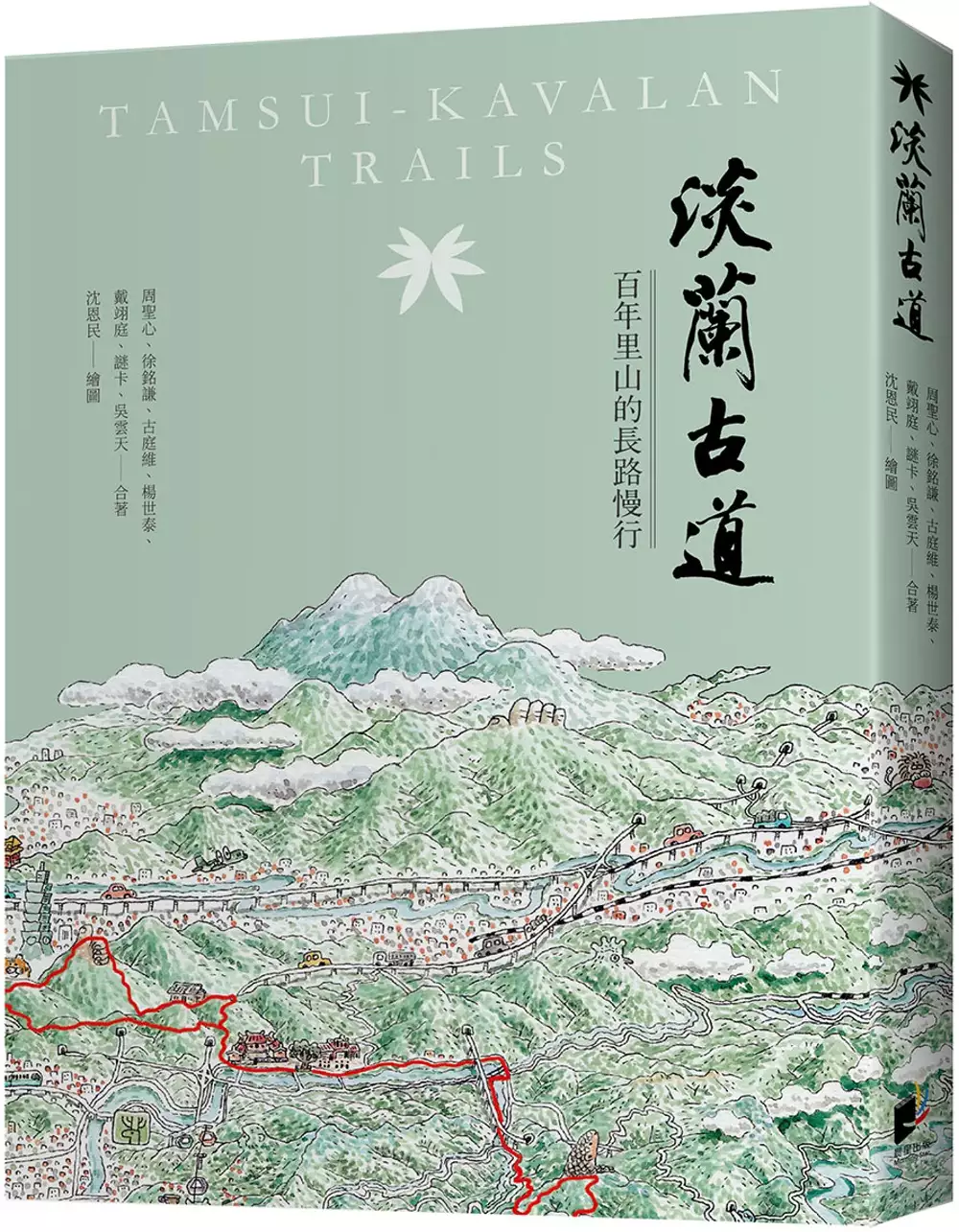

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決艋舺後菜園龍安路 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決艋舺後菜園龍安路 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

三重心食代:食遊體驗新三重

為了解決艋舺後菜園龍安路 的問題,作者老爺爺與小老婆 這樣論述:

50間心創店家,打造在地傳奇美味,翻轉你的三重印象, 前所未見的豐富饗宴,滿足挑剔的「餓」勢力,三重其實hen可以! 來喔,來去三重呷好料!從AM到PM,從正餐到茶點再到消夜! 24小時三重美食樂事不停歇!不管你想要的是歡慶團聚的火鍋、燒肉,品味至上的日本料理名店、跨國界風味食堂,還是幸福滿溢的小確幸文青咖啡廳…… 走一趟三重,不管多少願望都能一次滿足! 跟著捷運走透透!六站名店美食圈,等你用味蕾交朋友! 本書特色 來喔,來去三重呷好料! 史上最強!新北美食指南NO.1 食遊體驗新三重

生命教育的自覺與實踐-以Bunun與一貫道信仰在台東的邂逅為例

為了解決艋舺後菜園龍安路 的問題,作者温毓禎 這樣論述:

台灣南島語族近百年來受到外來因素影響,而產生不小變化。其中之一,便 是從傳統文化信仰改宗為西洋之基督宗教,這種集體改宗的現象,發生在戰後的 1960年代由為顯著。雖然如此,但這並不能涵蓋所有原住民族的不同信仰與臺灣宗教的多元複雜,以及隱藏在人的歷史性和體驗背後更為基礎的東西,是所有人 類生命共同相屬,思考生命意義並且期望實現意義的作為。研究者認為以 Bunun 與一貫道信仰在台東的邂逅為例,揭示當代 Bunun 生 命教育的自覺與實踐是值得探討的。因此,本文主要研究目的為: 闡述當代 Bunun 其扎根於社會脈絡下,自我生命價值與文化精神的再創造,這是關乎於「人」 心靈的渴求與生命終極關懷的

教育議題﹔以田野調查及個案深度訪談作為研究方式,藉由田野調查了解台東布農族群其信仰一貫道之社會脈絡與現況,並透過個 案深度訪談了解當代 Bunun 跨越多重文化信仰對其所象徵的意義為何,又一貫道蘊含之生命/靈性道義藉文化轉譯是如何獲得族群信仰認同﹔另外曾經在一貫道中「求道」又回到原宗教信仰者,是如何看待宗教與生命間的關係。研究結果顯示當代 Bunun 對生命的終極關懷主要可歸納於三大面向。一是 對於「靈性」當家作主,原初我為生命真主人的企求﹔二是認為尊重生命的根本, 即從身、心、靈做起﹔三是以「家」為踐道之起點,「地球生態」永續發展為宇 宙公民之責任。