胡思亂想是什麼病的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中村恒子,奧田弘美寫的 日日靜好雙套書:日日靜好+微笑老後 和EmiliaVuorisalmi的 為什麼男人想狩獵,女人愛挑選?突破戀愛盲腸的科學指南,讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自星出版 和三采所出版 。

國立彰化師範大學 輔導與諮商學系所 高淑貞所指導 張玲莉的 勇渡生命黑潮-憂鬱青少年期的那一段悲歡歲月 (2006),提出胡思亂想是什麼病關鍵因素是什麼,來自於憂鬱、青少年、憂鬱經驗、復原、質性研究。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術研究所 李焜培所指導 鍾民豐的 [百無禁忌--從破碎到整合之路]創作心理自剖 (1998),提出因為有 創造力、色情與藝術、和諧與競爭、生與死、愛與恐懼、自由與束縛、心想事成、談自我的重點而找出了 胡思亂想是什麼病的解答。

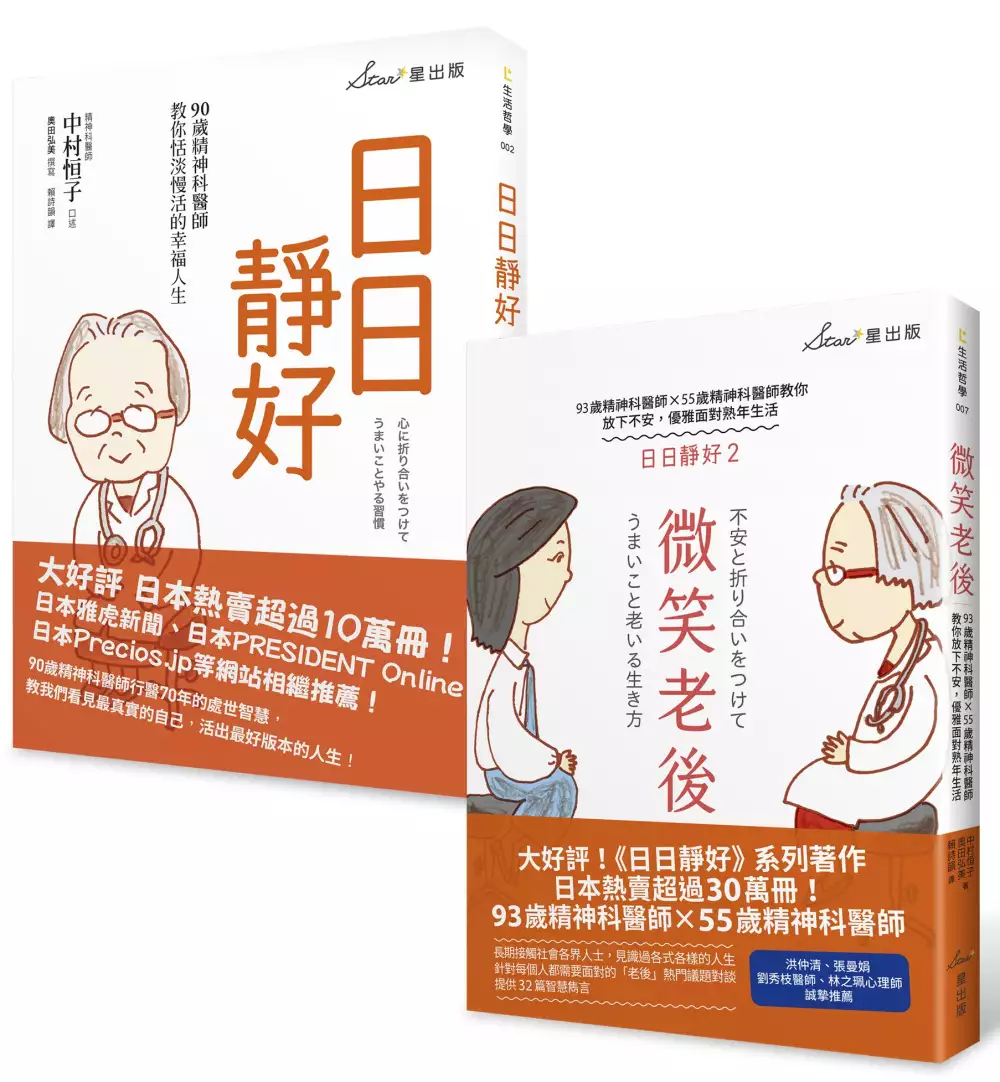

日日靜好雙套書:日日靜好+微笑老後

為了解決胡思亂想是什麼病 的問題,作者中村恒子,奧田弘美 這樣論述:

大好評!《日日靜好》系列著作日本熱賣超過30萬冊! 日日靜好雙套書: 一次收藏《日日靜好》和《微笑老後》。 關於《日日靜好》(2019年首次出版) 日本熱賣超過10萬冊! 日本雅虎新聞、日本PRESIDENT Online、日本Precios.jp等網站相繼推薦! 90歲精神科醫師行醫超過70年 歷經烽火年代,見證經濟繁榮 37條處世哲學 教我們看見最真實的自己,活出最好版本的人生! 本書作者中村恒子為日本行醫超過70年的專業精神科醫師,在二戰的混亂時代成為精神科醫師,一邊養育兩個孩子,一邊擔任受雇醫師的工作。直到2017年7月(88歲)為止,一週六天全

天工作,自8月開始,才減為一週四天全天工作。 中村醫師歷經二戰的烽火年代,見證日本自二戰以降從繁榮到樸實的發展。儘管時代不同、經濟環境不同,關於人的煩惱與問題,很多都是一樣的。她從豐富的人生閱歷和超過70年的精神醫療專業經驗中,提點我們面對自己、工作、生活、家庭、人際關係的生活哲學,幫助我們調適日常生活的各種壓力,學習活得更自在。 日日靜好的處世智慧 •幸福與否,不要太在意。 •辛苦的經歷,往往成為最寶貴的經驗,所有的付出都有意義。 •即使不喜歡自己的工作、沒有遠大的目標,也沒什麼大不了。 •卸下肩上的重擔,你才會看見真實的自己。 •比較之心人人有,無論看起來多

麼風光的人,都有自己的煩惱。 •家庭和諧永遠擺第一,只要堅持這項原則,其他的「過得去」就好。 •晚上就是要「好好睡覺」,確實會發生的事,預先準備對策,其他的不用多想。 •人生不急於求成,每個階段都有重要的課題。好好把握當下,才不會錯過最重要的事。 人生難計算,很多煩惱,其實都是自己把事情想得太嚴重了,以旁觀者的角度來看,或許沒什麼大不了。每個人的人生,都有自己的特性,無法與別人比較。能不能夠誠實地面對「自己是什麼樣的人」,或許才是人生最重要的課題。 如果你覺得「我⋯⋯好像再也撐不下去了!」,請打開這本書!日本暢銷10萬冊、終生不退休的老奶奶醫師,充滿溫柔、堅強、慈愛的話

語,將使你的心靈恢復元氣。 關於《微笑老後》(2022年首次出版) 93歲精神科醫師×55歲精神科醫師 長期接觸社會各界人士,見識過各式各樣的人生 針對每個人都需要面對的「老後」熱門議題對談,提供32篇智慧雋言 ★★洪仲清、張曼娟、劉秀枝醫師、林之珮心理師 誠摯推薦★★ 本書作者93歲中村恒子為日本行醫超過70年的專業精神科醫師,在二戰的混亂時代成為精神科醫師,一邊養育兩個孩子,一邊擔任受雇醫師的工作,直到2019年90歲卒壽才正式退休,在「人生100年時代」奉行「生涯現役」主義。55歲奧田弘美曾任內科醫師,2000年邂逅中村恒子醫師之後,轉任精神科醫師,目前除了從

事精神科的診療之外,也在東京都二十多家企業擔任企業健康管理顧問。 奧田醫師希望向更多人分享中村醫師的處世哲學,所以把她的口述整理成《日日靜好》一書出版,沒想到竟然在日本獲得極大回響,暢銷突破18萬冊。讀者來信多到令人吃驚,兩人從中發現中高齡族群對「老後生活」的不安與煩惱,於是基於專業與個人經驗進行一場真心交談,在本書與讀者分享看法。 年歲增長是不可逆的生命自然歷程,變老不是壞事,雖然不再青春四溢,但也得到豐盛的人生收穫,生命多了歷練與厚度。進入「人生100年時代」的後半場,面對人生的種種不安與憂鬱,要用什麼樣的心境和智慧去看開釋懷,老化、孤獨、人際關係、退休生活、接班繼承、終活⋯⋯

等熟齡族以上最擔心的事,在本書都可以得到溫柔指引。 微笑老後的處世智慧 •衰老是生命的自然歷程,極力抗拒變老,只會變得不快樂 •為何莫名不安?來自與他人無謂的比較 •從主角退居配角,接受新的角色,就會變成很棒的長者 •一直想要改變別人只會帶來痛苦,一旦放下萬事解決 •朋友愈多愈好?這是偏見。交友愈廣闊,煩惱愈多 •當自我厭惡來襲時,告訴自己「算了吧!」,趕緊睡覺去 •上了年紀疲於應付人際關係?找到對的人、用對的方式相處 •陷入憂慮未來、懊悔過去的時候,利用冥想把心拉回現在 •享受孤獨並不難,只要認真面對生活的每一刻 •人生的「正確答案」,結束才知道

。只能拚命做好眼前的事 •「如果五年後會死,你還有什麼事想完成?」過好每個當下 •為了迎接油盡燈枯的最後一刻,及早做好「預立醫療自主計畫」 •「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世界 •「不為兒孫買美田」,與其留財產給孩子,不如傳承智慧 誠摯推薦 洪仲清 臨床心理師 張曼娟 作家 「《微笑老後》這本書談論老後與生死的嚴肅議題,但透過兩位不同世代(93歲vs. 55歲)的日本女性精神科醫師的對談,顯得非常輕鬆有趣。光看目錄標題就非常吸引人,例如:『欲望變少,愈能輕鬆度日』,『「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世界』。

我特別喜歡書中幽默的點子,例如:隨著老化,用在人際關係的力氣,也要調整成『節能模式』,才不會很累。我也很喜歡書中一再強調,趁著身體還能活動自如時,想做的事趕緊做,不要總是想著以後再做。其他許多精彩之處,只有自己讀了,才能體會。」——劉秀枝,國立陽明交通大學醫學院醫學系兼任臨床教授 「關於孤獨、老去和死亡,是每個人必經也最不願觸及的話題。本書用輕鬆恬淡的對話語境,帶我體會原來年老的生活有許多寶,就連要怎麼離去,不知不覺也跟著想好了。」——林之珮,方煦心理諮商所所長

胡思亂想是什麼病進入發燒排行的影片

香港反送中運動在上個周末又舉行了大規模示威遊行,當然遊行人數還是一樣出現了遊行主辦單位跟警方在平行空間的現象,一個說 170萬一個說 12.8 萬,這也差太多了吧。

但我在 BBC 看到一個標題,我就好興奮,這兩個平行空間是不是終於出現交集了啊?

這個標題就是「香港警方表示,兩名警員因涉嫌濫用私刑被捕。」

要知道香港反送中運動五大訴求之一,就是示威者指控香港警方,對示威者濫用暴力,要求徹查警方的暴力鎮壓舉動。這次員警被捕,是不是表示港府終於要開始正視民眾的訴求了呢?

結果去看內容的時候,我是白高興一場。這是講香港民主黨提出了一個案件,62歲的鐘先生在六月 25 日因酒醉跟人起了爭執被捕,兩名警察竟把人綁在病床上,「用電筒直照事主眼睛,多次拍打他臉部,拗其手腕,攻擊其腹部及下體,事主看來曾掙扎和想呼叫,但被疑似警員掩蓋事主口鼻」,為什麼說看來?是因為有影帶!因為這事發生在醫院裡,醫院的閉路電視全都錄了下來。鐘先生的兒子在記者會上還說,當時的警員還威脅鐘先生「會搞你老婆和家人」。事件發生後,一家人曾向警察投訴課投訴,都沒有下文。

這個事件雖然跟反送中沒有關係,但更坐實了香港人要反送中的源頭,就是怕把人送到中國受審,就會有這種罔顧人權的情況出現,結果現在在香港都已經出現這樣的狀況了。香港警方後來說,已經用涉嫌襲擊致傷罪拘捕了兩名警員。並強調高度關注此事,重申不會姑息警隊的暴力行為。但這樣講就可以恢復警界在香港人心中的聲譽嗎?

另一條更驚悚的消息是,英國駐香港領館的僱員鄭文傑,在八月八日上了從深圳往香港的高鐵之後就失蹤了,本來大家就懷疑是「被失蹤」,昨天外交部發言人耿爽證實了的確是被中國拘留。說這位英國領館人員違反《治安管理處罰法》,被深圳警方處以行政拘留15天。至於細節,當然沒細節。

這件事為什麼敏感?

1 鄭文傑應該是在實施「一地兩檢」的港鐵香港西九龍高鐵站被拘捕的。這個車站位處香港境內,但是由中國公安人員執行檢查及管制。這個操作,早就被批評已經違反了一國兩制。

2. 中國大陸邊防人員最近在深港邊界密集檢查通關旅客行李,還要求要看手機內是不是有跟香港示威有關的信息或照片。

3. 中國駐英大使劉曉明在上周五再次聲稱:一些西方國家政客和機構,明裡暗裡為暴力激進分子提供各種支持。這次連英國領館人員都抓了,一來殺雞警猴,讓香港抗議民眾心生恐懼,二來向中國人民宣傳的確是有”外國”勢力介入香港反送中運動,三來讓這些歐美國家在批評中國時心生顧忌。四來是告訴香港/台灣/全世界,中國會軟化?你不要胡思亂想。

這兩個案子,也再度提醒我們中國的司法制度與我們熟悉的司法制度有多不同。在第一個鐘先生的案件,人被私刑,到警局投訴不被理睬,是因為香港還有反對黨的民主黨,這事才能被揭露。第二個鄭文傑的案子,好好一個人可以「被失蹤」十多家屬從未接獲任何正式拘留通知,律師也無法會見當事人。

每次在講中國的司法制度有多恐怖的時候,常有人會不服氣,你們台灣或你們美國是有多好?

本週琪斐大放送我就要藉淫媒富豪艾普斯坦的案子,讓大家看看美國司法的黑暗面。

艾普斯坦早就該在十年前被重判終身監禁的,就是因為有錢,只判了個不痛不癢的十三個月,還以「事業做很大」為理由,讓他可以每天自由行動十二小時辦公。這個案子再度提醒我們信仰資本主義的美國,對有錢人多麼寬容。

但我也想點出,若不是有邁阿密先鋒報這樣的媒體鍥而不捨的做調查報導,若不是有眾多被害人勇敢挺身而出,有十年後翻案的可能性嗎?

沒有司法制度是完美的。

我們只能希望在司法制度不足時,能有其他的民主機制補上,在此同時想辦法修補司法制度的漏洞,只罵一句司法不公,就把整個民主制度跟著丟掉,不對吧?

--------------------------------------

《#范琪斐ㄉ寰宇漫遊》每週四晚間十點在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐ㄉ寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1030pm準時上傳完整版!

勇渡生命黑潮-憂鬱青少年期的那一段悲歡歲月

為了解決胡思亂想是什麼病 的問題,作者張玲莉 這樣論述:

中文摘要本研究藉由質性研究的深度訪談法,邀請五位符合受訪標準的憂鬱青少年進行深度訪談,以了解青少年在處於憂鬱時的主觀經驗、影響憂鬱青少年處於憂鬱情緒的心理與社會因素、憂鬱青少年處於憂鬱時的因應方式以及協助憂鬱青少年從憂鬱情緒復原或減輕的復原因素或正向因素。所得的資料主要受紮根理論、現象學這兩個學派的理論觀點、資料蒐集與分析模式影響。研究結果以陳述五位憂鬱青少年的故事呈現青少年處於憂鬱時的主觀經驗。人格特質、自尊需求遭受挫折、對事件採過高標準引發自我貶抑,對期望與現實之間的落差做負向解釋、不良的家庭互動關係以及生活壓力事件的發生是影響受訪者罹患憂鬱情緒的因素。在憂鬱情緒的因應方式上,受訪者會主

動或接受他人的協助前往就醫,但接受藥物治療者普遍對藥物治療欠缺信心、藉由哭泣、自殺意念或自殺嘗試、非典型症狀的行為來面對憂鬱情緒、尋求好友或親戚的陪伴以及輔導室的協助來減緩悲傷的情緒、聆聽音樂以及文字書寫協助內在情緒的抒發、憂鬱期是辛苦難熬的心情低落過程,但在復原後皆能從中成長自我。協助受訪者復原的人物是個體自身的堅強、不認輸以及獨立自主、母親、哥哥以及和自己年紀相仿的親戚提供了家庭層次的復原管道,而支持性的同儕網絡、學校環璄的輔導老師、導師、任課老師、認輔老師以及社區資源中的醫療人員和法院的諮商人員提供了社會層次的復原力。協助受訪者復原的活動是聆聽音樂、文字書寫、觀看電視節目、進行電腦遊戲、

從事戶外活動、中途學校規律的生活方式也有助於情緒的穩定而學習每天微笑更可讓自己開心。協助受訪者復原的認知有死亡是人生必經之路,但是「活著,就是一件好事」、不要侷限自己的想法或做無意義的胡思亂想、以「船到橋門自會直」的樂觀想法來面對不確定的未來、重要他人的「信任」給予改變的勇氣以及靜思語的內容協助心情的穩定。根據以上的研究結果,從家庭、學校以及社會資源的醫療體系來思考如何協助校園中的憂鬱青少年,給予實質的協助,最後再針對未來的研究方向提供個人的淺見。

為什麼男人想狩獵,女人愛挑選?突破戀愛盲腸的科學指南,讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單!

為了解決胡思亂想是什麼病 的問題,作者EmiliaVuorisalmi 這樣論述:

【網書大標】 ♡戀•愛•腦 完 全 解 剖♡ 天菜不等於真愛,鬼遮眼不等於勇敢 了解自己的大腦,才是談個完美戀愛的關鍵! 【適用情境】 #看了限動卻不回訊息 #一戀愛就鬼遮眼 #時常患得患失焦慮不安 #穩聊掛睡卻搞不懂這是不是愛 #沉迷大眾愛情占卜 #快速暈爆卻走不到穩交 #遇上忽冷忽熱、開始懷疑人生 只要墜入愛河就開始整天癡癡笑, 一想到喜歡的人就藏不住發射粉紅泡泡, 到底愛上一個人,我們的身心會發生什麼事? 執業醫師艾蜜莉

亞・沃里薩爾米被稱為芬蘭的「愛情醫師」,她表示,只要能了解人類在戀愛中的身體到底發生什麼事,就能更了解自己的各種戀愛行為。事實上,人在愛情中的每一個階段都能用科學來解釋-- ♡當我們墜入愛河時,究竟會發生什麽事? 愛上某個人後,多巴胺濃度就會上升,你開始全神貫注留意情人,對工作意興闌珊,也可能和朋友完全失聯。兩人相處時,腦部的酬償中樞釋放出更多的多巴胺,意思是:你輕而易舉就為對方上癮。所以戀愛時,我們的行為舉止其實和藥物上癮差不了多少。 ♡可是,為什麼一戀愛之後就開始患得患失、不安焦慮? 看到心儀對象在社群網站的貼文,你可能會逕自胡思亂

想妄下結論、妒火中燒:「他愛不愛我?」或是「我真的配得上這個人嗎?」 研究顯示,戀愛初期常常出現腦部血清素濃度降低的現象,有時可能會造成焦慮不安,甚至出現強迫症行為,甚至嚴重到可將墜入愛河比喻成一種短暫的心理疾病。 ♡有時候,我們就是會愛到鬼遮眼? 根據研究,人類的額葉皮質會在戀愛時停工,導致我們無法實際評估伴侶。這時的你只能透過玫瑰色鏡片觀看一切,就算親朋好友試著警告你,你也可能選擇充耳不聞。等到前額葉皮質恢復作用—也就是墜入愛河的兩年後,你才會漸漸看見伴侶的真面目。 你可能也聽過別人抱怨他們的伴侶已經不是當初愛上的那個人,但通常改變的是

說出這句話的人。其實是他們的神經化學出現變化,伴侶從頭到尾都沒變。 ♡為什麼另一半和我們這麼不一樣? 女性大腦中,連結兩半球的聯絡神經元通常十分稠密,而男性大腦的連結則大多在同一半球且呈現縱向。因此女性通常較擅長整理來自各方的資訊,男性則比較擅長直線式的大框架思考。 男性與女性每日的用字量也有明顯落差。根據研究,女性每天要說的話多達兩萬字,男性則僅有七千字。要是女性整天都待在家裡照顧寶寶,想要把剩餘的一萬八千字拿來和丈夫聊天,但丈夫已經工作一整天,回到家後恐怕早已耗盡用字量。 ☹心碎是否會引起身體的疼痛? 醫學專業人士發現

一種心碎症候群,也就是驟然失去摯愛後,體內充滿壓力荷爾蒙,正常心臟功能中斷導致胸痛的現象。失去摯愛的憂傷和壓力也可能導致背痛、失眠、疲倦及各式各樣的持續性發炎。 然而,輕微憂鬱症同時會讓人更謹慎評估自我和他人。感到憂鬱時,你往往會更實際評估自我的市場價值。 透過這本愛情科學指南,我們將明白一件事:墜入愛河是個複雜的過程。戀愛是由兩人生理上的相容性、時間、生命歷程、夢想、希望、恐懼以及諸多相關因素而形成。 大腦本能地引導我們尋找一位基因上相匹配的伴侶,將這基因傳遞給下一代;我們也可能慢慢成長,並愛上某個當初並非如此有生理吸引力的人。了解「愛」的身心

經歷與變化,能幫助我們找到自己獨有的愛情模式,理解在關係和愛情方面的各種行為,以及愛的方式將如何幫助我們了解自己與他人。最終,讓我們在未來做出更好的决定。 姐妹掏心推薦 A小姐│ 「我希望年輕的時候能讀到這本書。那時候的我傷心欲絕、食欲不振,覺得迷茫,尤其是當我愛上一個對我一點興趣都沒有的人,或者是當激情變成了冷淡、感覺完全消失的時候。這本書幫助我從一個全新的角度理解愛自己和愛對方。」 B女士│ 「無論你是否為愛瘋狂,這都是一本通俗易懂的兩性勵志書。作者用平實的語言讓讀者認識自己的優勢和弱點。畢竟在愛情中,弱點是最難處理的事情

。」

[百無禁忌--從破碎到整合之路]創作心理自剖

為了解決胡思亂想是什麼病 的問題,作者鍾民豐 這樣論述:

筆者在民國八十四年進入師大美術研究所,時年三十一歲。對筆者而言,並非如其他同學一樣邁入高峰,反倒使自己的藝術生命,乃至於自己的人生一路跌落谷底。在這段期間,筆者逐漸開始懷疑自己、否定自己,面對自己的作品,開始思考,究竟怎麼樣的作品才能代表筆者,而能夠使筆者與眾不同?在潛意識底層的靈魂開始驚慌、恐懼以及莫名的不安氣氛籠罩著。漸漸地不喜歡作畫,更不敢畢業,很怕隨之而來的強大壓力壓垮自己。不知道自己枯寂的心靈能夠秀出什麼內容給別人觀賞品評,而豐富觀眾的視覺經驗?更懷疑自己有什麼可供給自己向前行走的力量?自己要憑藉什麼能力來養活家人?自己這一個似乎微不足道的生命在人世間有何價值

?凡此種種的恐懼、害怕總是如影隨形的緊緊跟著,有如暗潮一波波的企圖淹滅筆者,快要窒息。逃避、退縮的筆者甚至胡思亂想:「假如研究所沒有修業年限的話,可有多好,那麼就可以一直躲在這裡,不用出去,不需面對社會、家人以及自己,可以隨便編個藉口躲在象牙塔裡。」但是,畢竟潛意識底層有一股蠢蠢欲動,不服輸的能量,激使自己想去找尋問題的解答。為何別人在創作路上如此平順,唯獨自己陷入如此的困境?這個困境到底是如何緣起?又會何時緣盡呢?回溯幼年時,第一次被別人稱讚畫得很像,也慢慢認知自己確實有較他人逼真、生動的描繪能力,而且在美術上的學習吸收能力無疑地勝過他人。因此之故,國小、國中常擔任班上的文化股長、學藝股長,

高中自然地就讀美工科,大學毫不猶疑的選讀美術系。畢業後,到出版社當美術編輯,甚至考上美術研究所。在自己而言,就好像吃飯、洗澡、睡覺一樣的自然而然,根本不假思索的事。結果,現在居然懷疑自己何以創作?繪畫的目的何在?能夠以之維持生計嗎?於是整天沈浸在書堆、音樂之中。或許不願服輸的孤獨靈魂終必得到救贖吧!西方「新時代」(New Age)思潮的典籍對筆者來說,正如黑漆大地的一線曙光,溫暖地照拂受凍的靈魂。簡單地說,「新時代」思潮是西方從向外追求物質生活的滿足、外表的價值肯定,經過180度的轉變,開始向內探尋生命意義、存在價值的轉變過程。其掘起當然也是拜世紀末的人心不安所致,流行一時的開發潛能便是其分支

。經過一段時日的研讀與實證,筆者也參加了幾次心靈成長的研習活動,使自己能夠完全重新的站立起來。這次的畢業創作自此出發,也完全不同於以往的創作經驗,真可稱得上是脫胎換骨、煥然一新。就整個畢業創作來說,其實是筆者為自己設計的一次自我藝術治療之療程。歐美各國很早就有藝術治療一門,最普遍的應是藉由病人所畫圖象、色彩來解析他的思想、行為、性格,再假借催眠、心理劇、能量療法等種種方法來達到治療的功效。筆者極相信圖象的力量。舉例來說,現在坊間流行的速記法,特別強調人類大腦的運作情形,圖象記憶的功能遠比文字記憶有效,且能同時運用到腦細胞的左右半葉。筆者同時相信如果能夠不受壓抑的釋放內心所有圖象,便能適度地達致

身心靈的和諧狀態。但重點是要在適當的場合,在不會有人利用釋放的圖象來攻擊自己、懷疑自己的場所,才能夠無所憂慮的放心去做。這次創作的研究主題是自己的內在,於是也想用文字的型式來解析圖象並研究自己,這是寫作此篇論文的動機。在本文的部份,各章節的前段是抒發自己對主題的特殊見解,後段則是描述創作的心靈過程。