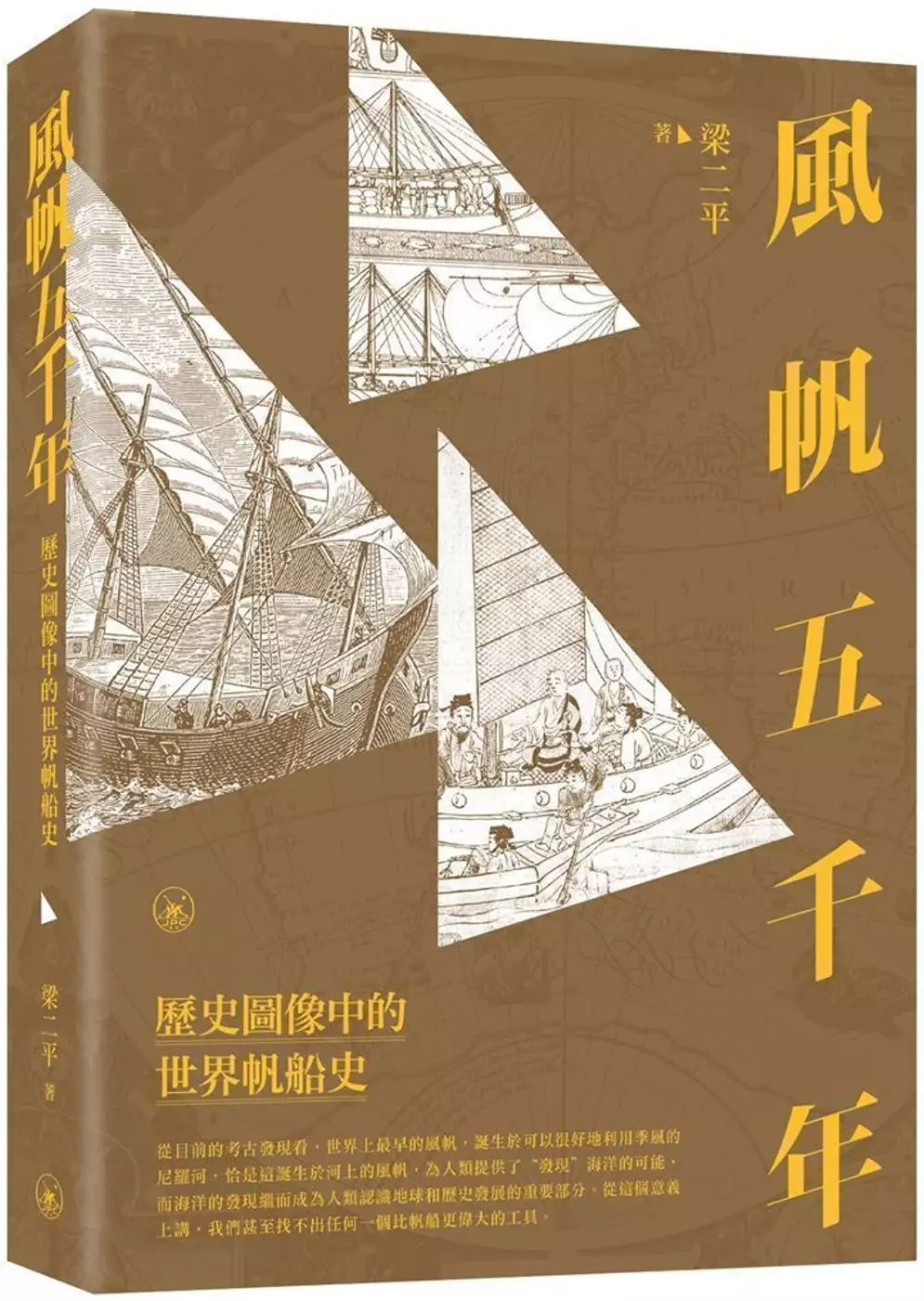

美國艦隊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁二平寫的 風帆五千年 歷史圖像中的世界帆船史 和夏琳的 停下來的書店都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耸人听闻的世界灾害 - Google 圖書結果也說明:但是,美国舰队没有出现。1907年1月4日,牙买加的金斯顿地区发生地震后,美国的“印第安纳”号、“密苏里”号等战舰,前去救援,但遭到怀有反美情绪的总督的反对。

這兩本書分別來自三聯 和逗點文創結社所出版 。

國立成功大學 建築學系碩博士班 洪傳祥所指導 周欣宜的 臺南市近代化改造過程中的歐斯曼化現象 (2012),提出美國艦隊關鍵因素是什麼,來自於近代化改造、近代城市建設、巴黎改造、拿破崙三世、歐斯曼、歐斯曼化。

而第二篇論文南華大學 國際暨大陸事務學系亞太研究碩士班 楊仕樂所指導 陳偉志的 抗美奪台?解放軍反艦彈道飛彈的能與不能 (2011),提出因為有 反艦彈道飛彈、航空母艦、反介入、彈道飛彈防禦的重點而找出了 美國艦隊的解答。

最後網站陸艦隊進美專屬經濟區照片美軍刪了又發強調沒進入美國領海則補充:但是到了14日,Dvidshub網站又再次發布了這兩張照片,標題由原來的「美國海岸巡防隊監視在阿留申群島行動的中國海軍艦隊」改為了「美國海岸巡防隊隊員 ...

風帆五千年 歷史圖像中的世界帆船史

為了解決美國艦隊 的問題,作者梁二平 這樣論述:

《風帆五千年——歷史圖像中的世界帆船史》以時間為軸,藉助歷史圖像這一綫索,致力於講述一個連貫而又完整的帆船故事,同時儘可能地橫向展開各大海區分頭發展的重要帆船類型,以及它們在不同時空中扮演的不同角色。比如:地中海三千多年歷久不衰的加萊船,至今仍航行於太平洋的邊架艇獨木舟,為地理發現立了頭功的卡拉維拉船和克拉克船,大航海時代跨大洋運送珍寶的蓋倫船,以及中國明代之後常說的沙、浙、福、廣“四大海船”⋯⋯ 在縱橫交錯的帆船發展歷史進程中,帆船不僅突破了大海的屏障,也突破了國家的壁壘,在看似關聯不大的海洋事件中,慢慢演繹出某種歷史發展的規律與秩序。

美國艦隊進入發燒排行的影片

我開左Twitter和IG啦!想睇多d可以關注:Twitter: @hkStephenSYY / IG: hkStephenSYY

加入我們的patreon:https://www.patreon.com/mrshiu

你爆料我來講email: [email protected]

謎米新聞:news.memehk.com

謎米香港: www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

臺南市近代化改造過程中的歐斯曼化現象

為了解決美國艦隊 的問題,作者周欣宜 這樣論述:

工業革命為西方國家帶來前所未有的進步,經濟的蓬勃發展促使各大城市更加繁榮昌盛,卻也同時衍生出許多亟需解決的都市問題。法國各地更充斥著貧窮、飢餓、及失業人口,人們紛紛湧入巴黎尋求機會。直到1850年代,巴黎古老的都市基礎建設已無法負擔龐大且劇增的人口,拿破崙三世決心整頓巴黎,由塞納省省長歐斯曼全力推行改造巴黎的計畫。而巴黎成功的城市改造經驗在世界博覽會的推波助瀾下形成一股近代城市建設的潮流。1895年臺灣成為日本的殖民地,日人將其明治維新後西學的城市改造經驗引入臺灣,臺灣城市因此踏上了這股蓬勃發展的潮流。為探究殖民政府於1895年至1945年間施行於臺南市之近代都市計畫的規劃思想起源,本研究分

為三部分詳加探討:一、歐斯曼重塑首都巴黎藉由文獻整理論述第二帝國時期以前巴黎城市空間概況,以及工業革命後所帶來的都市環境問題,接續探討拿破崙三世與歐斯曼所醞釀及推行巴黎城市改造的藍圖,以統整分析巴黎城市改造典範的實質內涵及影響效應。二、臺南府城的近代化改造透過探討日人明治維新的歷史背景與其本土執行城市改造的經驗,瞭解臺灣殖民城鎮的都市計畫歷程,並進一步論述臺南城鎮的近代化改造經過,以分析歸納臺南的城鎮規劃的特徵、公共建物與相關建築管理。三、臺灣歷史首邑的法式新風貌綜合歸納臺南城市近代化改造的成果與影響並從中探尋巴黎改造模式的應用,進而探究巴黎歐斯曼化的改造模式對臺南市近代城市建設的影響層面。

停下來的書店

為了解決美國艦隊 的問題,作者夏琳 這樣論述:

安靜的時光裡,淺睡多夢, 我們輕輕旋轉手中那顆記憶的琥珀…… 書寫一座昨日之城 一冊重新上架的舊日抒情 落筆寧靜,念想百轉千回 聽得見時間迂迴起落的聲音 被海風浸漬的南方近代, 青春是遺憾與決定的喧嘩交會; 大船入港那日,陸續上岸的人, 攜回了關於鹽埕埔那間書店的回憶。 記憶的書架上,總有一冊永不下架卻鮮少翻閱的小說,那是我們的青春、傷懷,以及成長年代之美好的疼痛。 夏琳以書店為舒展記憶的軸心,架構了橫跨六○至八○年代的高雄鹽埕埔斷代史,那一段從動盪至逐漸安定的年歲裡,政經環境的轉變與社會的豐富百態緊繫人心,每個人開始懂得懷抱

一份希望,卻也同時擁有了無數遺憾。老城區流轉不息的人文景況,是故事的主旋律,繚繞於情緒豐沛的港口、心緒流轉的街區小巷,甚至等長的愛恨裡……被時間停下來的書店,記憶仍鮮明耀眼,那是收藏昨日的折返點、收容倦途之處。 本書特色 ★南崁小書店店主——夏琳的創作初探,昔時港都的姿態與氣味兼具的自傳體小說,醞釀於地方的昨日書寫,橫跨六○至八○年代高雄老城區鹽埕埔的人文風景,在記憶的繁花幽徑裡,與一代人的美好重遇。 名人推薦 作家 小野 作家 朱和之 電影導演 林書宇 電影導演 侯季然 小說家 陳輝龍 吳三連台灣史料基金會 祕書長 戴寶村——誠摯推薦(

依姓氏筆畫序)

抗美奪台?解放軍反艦彈道飛彈的能與不能

為了解決美國艦隊 的問題,作者陳偉志 這樣論述:

1996年的台海危機後,中共開始思考如何面對美國派遣航艦打擊群介入台海衝突的不對稱戰略:若令美國損失航艦與上千人員,將大幅提高放棄台灣的可能。本文所討論的反艦彈道飛彈,就是被寄予厚望能攻擊航艦、嚇阻美軍介入,助中共達成「抗美奪台」目的之「殺手鐧」武器。對此,贊同與反駁的論點皆有,本文即針對這些正反的觀點,從解放軍反艦彈道飛彈的能力、美軍彈道飛彈防禦系統的能力、航艦本身隱瞞行蹤的能力、美國其他類型的戰力、以及中美兩國面對衝突危機時的意志力表現等角度加以檢視,以探究中共反艦彈道飛彈能否達成解放軍「抗美奪台」的目標。透過檢視三個認為反艦彈道飛彈不能「抗美奪台」與兩個認為反艦彈道飛彈能「抗美奪台

」的論點,本文發現,擊中航艦與抗美奪台其實沒有絕對的關係:解放軍反艦彈道飛彈雖具有「能」擊中美軍航艦的潛力,但並「不能」助中共達到「抗美奪台」的目的。

美國艦隊的網路口碑排行榜

-

#1.美國超級艦隊- 電影線上看 - friDay影音

美國 超級艦隊電影線上看,《班傑明的奇幻旅程》《創:光速戰記》超強視覺特效團隊打造,末日決戰即將開戰。n 一艘神秘的戰艦航行在大西洋,沒有人知道他的目的地為何處 ... 於 video.friday.tw -

#2.美国海军有六大舰队,第七舰队屈居第三 - 手机搜狐网

美国 海军如今共有六支舰队,番号为第三舰队、第四舰队、第五舰队、第六舰队、第七舰队和第十舰队。这六支舰队中,第10舰队其实是信息战部队,没有一艘 ... 於 www.sohu.com -

#3.耸人听闻的世界灾害 - Google 圖書結果

但是,美国舰队没有出现。1907年1月4日,牙买加的金斯顿地区发生地震后,美国的“印第安纳”号、“密苏里”号等战舰,前去救援,但遭到怀有反美情绪的总督的反对。 於 books.google.com.tw -

#4.陸艦隊進美專屬經濟區照片美軍刪了又發強調沒進入美國領海

但是到了14日,Dvidshub網站又再次發布了這兩張照片,標題由原來的「美國海岸巡防隊監視在阿留申群島行動的中國海軍艦隊」改為了「美國海岸巡防隊隊員 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.路透:至少7 國暗中助台灣打造潛艦,對抗中國威脅 - 科技新報

據路透報導,美國、英國等7 個國家的廠商和專業人士在伸出援手,暗中幫助台灣打造自己 ... 報導引述消息人士報導說,英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥 ... 於 technews.tw -

#6.美國海軍各大艦隊簡介

為了維護美國的全球戰略和海上戰略通道安全,美國海軍共編有6個作戰編號艦隊。美國海軍第二艦隊是美國海軍旗下負責美國東岸和北大西洋的一支艦隊。 於 www.gushiciku.cn -

#7.美國太平洋艦隊:第七艦隊,第三艦隊,艦隊序列 - 中文百科全書

美國 海軍太平洋艦隊是美在亞太地區的主要軍事力量,其轄區範圍包括整個太平洋、印度洋海域,約9400萬平方英里。艦隊司令部設在夏威夷的珍珠港,下轄有美國海軍第三、七 ... 於 www.newton.com.tw -

#8.路透社:美英等7國暗助台灣自製潛艇防大陸軍事威脅(10:36)

美國 提供攻擊系統組件及聲納等關鍵技術。英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將Ian McGhie是招攬相關人才的關鍵人物,他協助招募工程師,包括英國海軍退役人員。 於 news.mingpao.com -

#9.美国海军欲重建第一舰队意欲何为? - 央视新闻

据美媒消息,美国海军部长肯尼思·布雷斯韦特近日在美国国会参议院听证会上表示,将重建美国海军第一舰队,并将其部署到印太地区。 於 m.news.cctv.com -

#10.美軍第七艦隊證實!美國、加拿大軍艦聯合 ... - Yahoo奇摩新聞

中國大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)15日曾引用衛星影像畫面指出,美國與加拿大軍艦疑似聯合現身台灣海峽,自台海南部朝北航行。 於 tw.news.yahoo.com -

#11.中国海军舰队进入美国阿拉斯加专属经济区海域

美国 海岸警卫队近日公布的照片显示,由中国海军055型万吨导弹驱逐舰“南昌舰”率领一支中国舰队8月底出现在阿留申群岛-阿拉斯加海域。 於 www.voachinese.com -

#12.【鳳陪到底】美國三架行政專機將重軍部署抗中艦隊

據了解,這次三架美國行政專機分赴亞洲三地,就是要討論重設的第一艦隊指揮部所在之處,尤其最重要搭載國安顧問歐布萊恩的最為重要。 於 www.fountmedia.io -

#13.威嚇解放軍美國派遣「閃電航母」加入第7艦隊壓制南海 - 信傳媒

有鑑於中國在亞太地區經常展示的軍事武力強大,美國決定派遣「美利堅號」(USS America)兩棲攻擊艦,加入駐日的第7艦隊,取代舊的「胡蜂號」攻擊艦, ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#14.美國超級艦隊@ 暴走胎哥的電影感想 - 隨意窩

{美國超級艦隊 American Warships} 這是要模仿"超級戰艦"嗎 同樣是阿公級的戰艦 卻擔負起保衛地球對抗外星人的責任 看完整部電影最想幹角那位黑人艦長 明明沒啥實力 卻 ... 於 blog.xuite.net -

#15.軍情動態》美太平洋艦隊釋出6國海軍聯合演訓照壯盛軍容超震撼

美國 於本月2日和3日與日本、英國、荷蘭、加拿大和紐西蘭等國海軍在沖繩西南海域進行聯合演訓,美國海軍太平洋艦隊今日也在官方臉書釋出6國海軍聯合演 ... 於 news.ltn.com.tw -

#16.中共軍機頻繁擾台後,美第七艦隊通過台海!美國務院

美國 國務院發言人普萊斯今天表示,美國對台承諾堅若磐石,保有能力抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力或脅迫行動。 中共遼寧號航空母艦編隊近日 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#17.抗中強度再提升!美國防部擬在太平洋地區設常設特遣艦隊

美國 網路媒體《POLITICO》報導,美國五角大樓正在考慮在太平洋地區設立一個常設的海軍特遣艦隊,作為遏制中國在該地區日益增長的軍事力量。 於 www.rti.org.tw -

#18.澳洲与美英达成历史性交易将获得核潜艇舰队对抗中国影响 - ABC

在美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳大利亚总理莫里森宣布的一项协议中,美国将分享机密核技术帮助澳大利亚转向核动力艇。 该舰队将是新成立的名为澳 ... 於 www.abc.net.au -

#19.西方国家担心乌克兰遇袭俄罗斯在黑海举行实弹演习 - 半岛电视台

俄罗斯黑海舰队驻扎在克里米亚半岛,俄罗斯于2014年从乌克兰吞并了该地区,而乌克兰方面却一直希望收复此地。 俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古23日表示,美国 ... 於 chinese.aljazeera.net -

#20.美國海軍艦隊訓練與本軍訓練差異之比較 - 海軍司令部

二、美國海軍「艦艇訓練(Shiptrain)」施行作法,係在二年循環之兵. 力運用週期中,由艦長、上級單位(ISIC)/艦隊部(Classron)及艦. 隊航測組(ATG)等三單位,採用一致性行 ... 於 navy.mnd.gov.tw -

#21.美太平洋艦隊秀1996獨立號航母司令:我有責防止台灣被奪

戴維森在3月國會參議院聽證會上表示,中共可能在6年內以武力攻打台灣,擴大中共在區域的影響力, 要在2050年之前取代美國並領導國際秩序的規則。 Commander ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#22.美軍航空母艦「戰鬥群」與「打擊群」差異在哪裡對付中國要用 ...

美國 航空母艦戰鬥群編制概論 · 別被誤導! 雙航母擠一起只是擺拍. 攻擊方面「分散式殺傷」 · 航母艦隊之戰鬥群或打擊群的差異? 航空母艦戰鬥群; 航空母艦打擊群 · F-35B成軍 ... 於 strategy.style -

#23.美軍艦通過台灣海峽今年第9次| 政治| 重點新聞 - 中央社

美國 海軍第七艦隊發布新聞稿說,勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry,DDG 52)17日依國際法例行通過台灣海峽,展現美國對自由開放印太地區的承諾 ... 於 www.cna.com.tw -

#24.美國海軍艦隊司令部— Google 藝術與文化

美國海軍艦隊司令部. 美國海軍艦隊司令部,前身是1906年成立的美國大西洋艦隊。美國北方司令部的組成部分,如今它主要負責大西洋水域內美國艦隊的訓練、調度等工作,下 ... 於 artsandculture.google.com -

#25.超級戰艦& 美國超級艦隊觀後感 - 俊藤劍

2019年11月24日更新。追加了最近看的山寨版- 美國超級艦隊。一樣寫在超級戰艦的下面,超級戰艦是2012年4月23日看的,這部份仍然沒有更改, ... 於 biochono.pixnet.net -

#26.普丁也希望台海和平嗎? | 蘇宏達| 遠見華人精英論壇

10月15日,俄羅斯總統普丁在莫斯科接受美國記者提問時,針對台海情勢 ... 外來勢力介入,並與大陸共同組織艦隊穿越日本的輕津海峽,一起向美國示威。 於 gvlf.gvm.com.tw -

#27.美国海军第七舰队 - 搜狗百科

美国 海军第七舰队(United States Navy Seventh Fleet)是美国海军旗下的远洋舰队之一,隶属于美国印度太平洋司令部属下的太平洋舰队,成立于1943年3月15日,曾改名为 ... 於 baike.sogou.com -

#28.拜登上任后美第七舰队第三次穿越台海 - DW

美国 第七舰队10日发声明称,当日例行穿越台湾海峡。声明称,此举旨在彰显美国致力于自由开放的印太。中国军方称美军此举传递错误信号。 於 www.dw.com -

#29.美國超級艦隊DVD - PChome 24h書店

【劇情內容】 一艘神秘的戰艦航行在大西洋,沒有人知道它的目的地為何處,也不曉得它航行的目的為何?突然間,戰艦向人民發動大規模的攻擊,並正式向地球宣戰,地球 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#30.死亡冲刺:日军瓜达卡纳尔岛大溃败纪实 - Google 圖書結果

联合舰队司令长官山本五十六海军大将,却不认为这是“惊人的胜利”,他对爱将三川贻误战机十分不满。作为第八舰队的指挥官,应牢记自己的任务是歼灭美国人的运输舰队, ... 於 books.google.com.tw -

#31.美國太平洋艦隊的發展 - 台灣法律網

十九世紀的美國在太平洋有兩個海軍分艦隊,分別防衛太平洋西岸、以及東岸。太平洋分艦隊成立於1821年,管轄的海域包括美洲西岸的海域、以及夏威夷,任務是保護美國商船 ... 於 old.lawtw.com -

#32.宋忠平:美國海軍如何打造第一艦隊? - 思考香港

據報道,美國海軍部長布雷斯韋特呼籲美軍在印太地區,或許是在新加坡,建立美國海軍第一艦隊,以更全面地應對美軍印度太平洋司令部面臨的挑戰。 於 www.thinkhk.com -

#33.美媒:美国海军有个方法能化解中国舰队的两大优势 - 新浪军事

作者署名:笑天据美国媒体《福布斯》网站报道,与美国舰队相比,中国舰队有两大优势。一个是舰艇数量多,另一个是在本国周边海域作战。但是美国人有一 ... 於 mil.news.sina.com.cn -

#34.美國聯邦眾議員高野(Mark Takano)所率國會代表團訪問台灣 ...

... 載億漁1號; 敦睦艦隊; 國際貿易資訊暨合作機構; 國際環境夥伴計畫; 臺灣青年Fun眼世界; 臺越民事司法互助協定; 外交部臺灣獎學金(外國學生) ... 於 www.mofa.gov.tw -

#35.美国海军_百度百科

美国 到2015年为止拥有五支舰队,分别是负责大西洋地区的第二舰队、太平洋东部和北部的第三舰队、海湾地区的第五舰队、地中海地区的第六舰队、西太平洋和印度洋的第七舰队。 於 baike.baidu.com -

#36.美軍演練海上打擊反制中俄艦隊巡航 - 東網

中國與俄羅斯早前派出軍艦聯合環繞日本巡航,美國海軍與海軍陸戰隊近日在日本沖繩縣附近的菲律賓海,展開模擬海上打擊,從三地派. 於 hk.on.cc -

#37.中國抗議美艦混入「遼寧號」航母艦隊美國已讀不回 - 蘋果日報

中國遼寧號航空母艦近日在台灣附近海域演習時,北返途中被一艘美軍驅逐艦混入,引發熱議。中國國防部發言人吳謙昨日(4/29)公開表達抗議,還批評美國 ... 於 tw.appledaily.com -

#38.軍事史評論第24期 - 第 155 頁 - Google 圖書結果

105 《海軍艦隊發展史》(二),頁751-752。 106 海軍司令部編印,《江海歲月:江字號軍艦的故事》,民國104年,頁10,17。 (四)火箭支援登陸艦民國42年間美國撥贈我國3艘火箭 ... 於 books.google.com.tw -

#39.美國擬重建「第一艦隊」針對中國解放軍仍有一優勢抗衡(組圖)

第七艦隊被視為美國海軍最強大的艦隊之一,駐紮在包括日本、南韓、新加坡等國的基地,估計擁有航母列根號在內的近60艘軍艦、350架戰機、艦隊滿員編制6萬人 ... 於 china.hket.com -

#40.美國海軍- 维基百科,自由的百科全书

美國 海軍[编辑] · 《美国宪法》赋予美国国会「配备和保持海军」的权力是美国海军建立的基石。 · 美国海軍共有九大组成部分:美國海軍艦隊司令部、太平洋艦隊、 · 現時美國海軍 ... 於 zh.wikipedia.org -

#41.據報多國助台建立潛艇艦隊北京要求停止與台軍事聯繫 - RTHK ...

路透社報道,美國、英國、南韓、澳洲等至少七個國家,暗中協助台灣建立潛艇艦隊,包括提供技術、零件及人才支援。 報道說,作為台灣當局的主要武器 ... 於 news.rthk.hk -

#42.美國超級艦隊- 動作冒險- 電影線上看- myVideo | 陪你每一刻

《美國超級艦隊》一艘神秘的戰艦航行在大西洋,沒有人知道他的目的地為何處,也不曉得它航行的目的為何?突然間,戰艦向人民發動大規模的攻擊,並正式向地球宣戰, ... 於 www.myvideo.net.tw -

#43.美、中開戰的起點 - Google 圖書結果

... 問題:哪一個國家幫助中國部署越來越有能力摧毀美國、日本和越南海軍船艦的油電潛艇? ... 等著敵方艦隊進入魚雷或者巡弋飛彈的射程,不管目標是日本的驅逐艦、美國的 ... 於 books.google.com.tw -

#44.美國海軍有幾個艦隊?編制如何?實力多強? - 壹讀

美國 目前擁有五支艦隊,分別是負責大西洋地區的第二艦隊、太平洋東部和北部的第三艦隊、海灣地區的第五艦隊、地中海地區的第六艦隊、西太平洋和印度洋的第 ... 於 read01.com -

#45.馬修裴利等編《美國艦隊遠征中國海域和日本記》 - 藏品資料

本書是在美國政府的命令下,委任海軍艦隊司令馬修裴利(Matthew Calbraith Perry)作指揮,命令海軍各個部下於中國海域和日本各區域勘察後撰寫的報告 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#46.美國軍艦再度穿越台灣海峽 - 大纪元

據第七艦隊的聲明(鏈結),美國海軍稱,執行該任務的船艦是阿利·伯克級驅逐艦「米利厄斯號」(USS Milius DDG 69)。 聽新聞:. Artwork for podcast 大 ... 於 www.epochtimes.com -

#47.要粉碎台獨是吧?美太平洋艦隊司令:防止中國武統台灣是我的 ...

中國國家領導人習近平1日在中共百年黨慶上強硬宣誓要粉碎台獨、實現祖國統一。對此,美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕羅(Sam Paparo)1日在研討會上 ... 於 newtalk.tw -

#48.解放軍驅離美軍艦隊? 第七艦隊斥:中方說法錯誤 - 聯合新聞網

美國 海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號(USS Benfold,DDG 65)當地時間8日在南海航行,解放軍批這是未經中方政府批准,非法闖入,美軍艦遭警告驅離; ... 於 udn.com -

#49.【讀書】台灣和美國:從第七艦隊談起 - Chris Wang

同年8月4日,美國海軍第七艦隊成立了Task Group 77.3(77.3特遣支隊),此後也被稱為台海巡防艦隊(Taiwan Patrol Force),在台海展開海空偵巡。 於 chris916.medium.com -

#50.美軍放口風重建第一艦隊美加碼遏華解放軍如何應對? - 香港01

美國 海軍部長布雷斯韋特(Kenneth Braithwaite)稱,美軍將在印度洋和太平洋交界處重建第一艦隊。如此一來,美軍在中國周邊地區的行動能力將大幅 ... 於 www.hk01.com -

#51.美軍的所有艦隊中,哪支實力最強? - 劇多

中東處於世界樞紐的關鍵位置,負責這個區域的是美國海軍第五艦隊,該艦隊隸屬於美國中央司令部,其管轄範圍包括波斯灣、紅海和阿拉伯海等地,主要應對中東 ... 於 www.juduo.cc -

#52.老照片:美国海军预备舰队的“僵尸船” - 全网搜

僵尸船。一个多世纪以来,美国海军预备舰队一直拥有该国的船只。但是这些年来,维护过程发生了变化。然而,主要目的保持不变,在和平时期保持船只漂浮 ... 於 sunnews.cc -

#53.【美國超級艦隊American Warships DVD 】 馬力歐范畢柏斯 ...

我們會以相同的產品換貨給您,換貨:但不得更換其他產品,若無貨則以退款。 格式:DVD 購買【美國超級艦隊American Warships DVD 】 馬力歐范畢柏斯編號9184-A685. 於 shopee.tw -

#54.美国海军舰队在首届大规模演习期间完善同步海上行动

这项计划每三年举办一届演习的首次演练于8月举行,它强调美国海军舰队司令部(USFFC)、美国太平洋舰队和美国驻欧海军同步支持联合部队。 “2021年大规模 ... 於 ipdefenseforum.com -

#55.航母艦隊司令:弗蘭克·傑克·弗萊徹、美國海軍與太平洋戰爭

書名:航母艦隊司令:弗蘭克·傑克·弗萊徹、美國海軍與太平洋戰爭,語言:簡體中文,ISBN:9787547255094,頁數:680,出版社:吉林文史出版社,作者:(美)約翰·B.倫 ... 於 www.books.com.tw -

#56.俄专家发出严厉警告,最多十四分钟,北约舰队就会被俄全部歼灭

对俄罗斯人而言,目前美国以及北约在黑海的一切举动都严重威胁到了俄罗斯国家安全,黑海地区也成了俄罗斯媒体关注的焦点,这不,最近就有俄罗斯媒体表示, ... 於 www.163.com -

#58.2008年戰略安全論壇彙編 - 第 84 頁 - Google 圖書結果

戰爭時,印度海軍護衛美國艦隊起,美印軍事關係發展密切,2003 年第二次波灣戰爭期間,印度更提供美國艦隊船艦後勤補給與維修。2006 年 3 月,美印兩國簽訂戰略伙伴關係協議 ... 於 books.google.com.tw -

#59.阿聯酋遭中赤化密建軍港!張宇韶:想卡第五艦隊進出波斯灣

美國 華爾街日報19日報導,指稱美情報機構發現,中國在阿聯酋一處商業港口秘密興建軍事基地,而阿聯政府竟然對此毫不知情。美方介入後,工程建設最近 ... 於 www.setn.com -

#60.美國海軍六大艦隊實力剖析,一個艦隊就可以單挑任何一個國家 ...

美國 目前擁有五支艦隊,分別是負責大西洋地區的第二艦隊、太平洋東部和北部的第三艦隊、海灣地區的第五艦隊、地中海地區的第六艦隊、西太平洋和印度洋的第 ... 於 kknews.cc -

#61.美軍第七艦隊證實!美國、加拿大軍艦聯合通過台灣海峽| TVBS

陸媒今(17)日報導稱,美國第七艦隊已證實,美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」(USS Dewey DDG 105)與加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯 ... 於 today.line.me -

#62.美国海军有几个舰队?编制如何?实力多强?(一定要收藏)

美国 目前拥有五支舰队,分别是负责大西洋地区的第二舰队、太平洋东部和北部的第三舰队、海湾地区的第五舰队、地中海地区的第六舰队、西太平洋和印度洋的第七舰队。 二战 ... 於 m.sohu.com -

#63.美國第六艦隊和北約部隊開始在地中海和黑海行動 - 俄羅斯衛星 ...

關於即將開展的行動,消息未提供其他細節。 美國第六艦隊的總部設在意大利那不勒斯,其正在進行全方位的海軍行動,並經常與盟友和合作夥伴聯合進行 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#64.第七艦隊駁斥共軍「驅逐論」 拜登:國際規則正受中俄破壞

中美周四就美軍南海航行問題隔空對罵。共軍斥美軍侵犯主權,已對其驅離。隨後遭美軍否認。另外,美國總統拜登表示,必捍衛南海開放和安全的海上航道。 於 www.rfa.org -

#65.美國海軍“幽靈艦隊”現身--軍事--人民網

此次美國海軍公開“游騎兵”號無人艇發射“標准”-6導彈視頻,表明“幽靈艦隊霸主”計劃中的水面自主航行技術驗証已取得階段性成果,並進入火力打擊驗証環節。這 ... 於 military.people.com.cn -

#66.新增8例COVID-19境外移入確定病例 - 衛生福利部疾病管制署

... 及美國(案16707)入境,入境日介於今(2021)年11月15日至11月26日,皆持有搭 ... 例境外移入,14,590例本土病例,36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#67.【圖輯】美國艦隊的海上霸權夢:第七艦隊只是其中一塊拼圖

說到這支美國海軍實力最強的太平洋艦隊,其下轄有兩大艦隊,一個是防衛中部與東部太平洋的第三艦隊,另一個則是防守西太平洋與印度洋、台灣人最熟悉的第七 ... 於 www.thenewslens.com -

#68.「防止中國武統台灣」 美國太平洋艦隊司令:這是我的職責

美國 太平洋艦隊司令、海軍上將山姆.帕帕羅(Sam Paparo)1日在研討會上表示,中華人民共和國是步步進逼的威脅,但他對自己的部隊、盟友和作戰規劃 ... 於 www.ettoday.net -

#69.美軍挺台超直接? 第七艦隊FB用字悄改變首見軍艦「穿過台灣 ...

隸屬美國海軍第七艦隊的艦艇,以往通過台海後,第七艦隊通常會在臉書專頁放上軍艦的海上操作實況照片,但「只做不說」,不會寫是軍艦通過台海時照的; 於 www.businesstoday.com.tw -

#70.珍珠港海军基地——美国海军太平洋舰队大本营 - 新华网

珍珠港海军基地——美国海军太平洋舰队大本营---在美国主办的“环太平洋”军演中,美珍珠港海军基地往往是一个重要的参与者。 於 www.xinhuanet.com -

#71.為對抗中國威脅外媒爆料「至少7國暗中助台打造潛艦」

... 艦隊,該艦隊有可能對中國的任何襲擊造成沉重打擊。其中也從美國獲得了關鍵技術,包含作戰系統套件和聲納技術,但「援助是來自美國以外的地方」。 於 www.ctwant.com -

#72.中國海軍艦隊進入美國阿拉斯加專屬經濟區海域

美國 海岸警衛隊近日公佈的照片顯示,由中國海軍055型萬噸導彈驅逐艦“南昌艦”率領一支中國艦隊8月底出現在阿留申群島-阿拉斯加海域。 於 www.voacantonese.com -

#73.英美7國協助台灣製造潛艦? 大陸外交部回應「玩火自焚」 - MSN

路透社報導,美國及英國等7個國家的國防潛艦廠商和專業技術人員,向台灣提供技術、 ... 美國提供攻擊系統零組件等關鍵技術,而英國皇家海軍潛艇艦隊退役. 於 www.msn.com -

#74.解放軍也到美國近海「自由航行」?中國海軍艦隊現身阿留申群島

美國 海岸警衛隊近日公佈的照片顯示,由中國海軍055型萬噸飛彈驅逐艦「南昌艦」率領一支中國艦隊8月底出現在阿留申群島-阿拉斯加海域。 於 www.storm.mg -

#75.影響世界歷史的50場戰爭(二版) - Google 圖書結果

前往珍珠港攔截美國艦隊的十三艘潛艇晚到一天,兩支美國特快艦隊根據日方密電中進攻的時間表,早就已經從珍珠港出動,正悄悄駛往中途島海域,進入有利的位置。 於 books.google.com.tw -

#76.美國海軍第六艦隊旗艦惠特尼山號進入黑海遭俄羅斯海軍的密切 ...

據路透社報導,美國海軍表示,第六艦隊旗艦惠特尼山號(USS Mount Whitney)和北約盟友及合作夥伴在該地區執行例行海上行動。黑海-尤其是鄰近克里米 ... 於 www.rfi.fr -

#77.路透社:至少7 國暗中助台灣建潛艦提供人才、技術及關鍵部件

路透社指,美國向台灣提供最關鍵的技術,包括作戰系統部件和聲納技術。另外,擁有核動力彈道導彈和攻擊潛艇艦隊技術的英國國防公司亦有參與「潛艦國造」, ... 於 www.thestandnews.com -

#78.美國第六艦隊 - 中文百科知識

美國 第六艦隊(United States Sixth Fleet),是美國海軍六大艦隊之一。轄區範圍是環繞歐洲和非洲的北冰洋、大西洋、印度洋一帶,司令部設定在義大利那不勒斯。 於 www.easyatm.com.tw -

#79.美重建第一艦隊帛琉是台灣天上掉下來的禮物

美國 海軍部長布瑞斯威特(KennethBraithwaite)於2020年12月2日的參議院聽證會公開聲明,鑑於中國解放軍迅... 於 www.upmedia.mg -

#80.開眼電影網

開眼 ﹥電影 ﹥美國超級艦隊American Warships. 美國超級艦隊American Warships. 《班傑明的奇幻旅程》《創:光速戰記》超強視覺特效團隊打造,末日決戰即將開戰。 於 app2.atmovies.com.tw -

#81.接見美國前太平洋艦隊指揮官史威福總統盼臺美在國防技術自主 ...

蔡英文總統今(24)日上午接見美國前太平洋艦隊指揮官史威福(Scott H. Swift)退役上將,感謝史威福上將及美國國會和政府對臺灣的支持,也期盼除了對臺軍售正常化, ... 於 www.president.gov.tw -

#82.台灣獲7國暗助造潛艦路透:如桃太郎對抗惡魔

《路透社》29日報導,美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手, ... 報導引述消息人士指出,英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉(Commodore ... 於 www.mirrormedia.mg -

#83.美國海軍戰艦「闖入」中國航空母艦「遼寧」號編隊?專家意見 ...

有意見認為認為現在是和平時期,解放軍艦隊很可能是刻意安排,讓美軍插入編隊中,意圖降低威脅感。 於 www.bbc.com -

#84.美軍第七艦隊證實!美國、加拿大軍艦聯合通過台灣海峽

陸媒今(17)日報導稱,美國第七艦隊已證實,美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」(USS Dewey DDG 105)與加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#85.美國第七艦隊西太平洋安全屏障

基於延伸美軍戰力至西太平洋地區與戰略考量,為組建西太平洋區域安全的關鍵力量,美國海軍於1943年3月15日正式成立第七艦隊(United States Seventh Fleet),司令部目前設 ... 於 www.youth.com.tw -

#86.路透社:美英等暗中助台建潛艇艦隊 - Now 新聞

【Now新聞台】路透社報道,美國、英國和澳洲等最少七個國家,有份參與台灣的自製防禦潛艦計劃,暗中協助台灣建造潛艇艦隊。在北京,外交部批評台灣 ... 於 news.now.com -

#87.美國核動力攻擊潛艦•南海撞擊事件第七艦隊下令開除艦長

(台灣英文新聞/國際組綜合外電報導)美國1艘核動力攻擊潛艦「康乃狄克號」10月2日在印太地區國際海域航行時,撞擊到海底山,經海軍調查認為這次事故原可 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#88.第七艦隊(美國海軍) - Wikiwand

美國 第七艦隊(英語:United States Seventh Fleet)是美國海軍旗下的遠洋艦隊之一,隸屬於美國印太司令部屬下的太平洋艦隊。第七艦隊司令部設在日本的橫須賀市橫須賀 ... 於 www.wikiwand.com