美光英文程度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterC.Perdue寫的 中國西征:大清征服中央歐亞與蒙古帝國的最後輓歌 和王盈勛的 我反對多元文化,有時候都 可以從中找到所需的評價。

另外網站習近平的晶片強國理想為何在現實中碰壁也說明:... 取得了成功,但他們意識到,科技繁榮在很大程度上是建立在西方技術基礎上, ... 他在西方最出名的是2015年收購美國存儲晶片製造商美光科技失敗。

這兩本書分別來自衛城出版 和秀威資訊所出版 。

國立陽明交通大學 科技法律研究所 林志潔所指導 吳重玖的 公開發行公司重大訊息發布之探討 (2021),提出美光英文程度關鍵因素是什麼,來自於公開發行公司、公開原則、資訊揭露、重大訊息、表格8-K。

而第二篇論文亞洲大學 健康產業管理學系長期照護組 楊尚育所指導 王琇瑩的 高齡者綠色照顧活動涉入程度及生活品質與工具性生活功能之相關研究 (2021),提出因為有 高齡者、綠色照顧、涉入程度、生活品質、工具性日常生活功能的重點而找出了 美光英文程度的解答。

最後網站美光面試英文. 破解9大必考面試問題,最佳回答範例看這篇保證 ...則補充:請教版上各位, 美光PQA 面試問題與流程,是線上面試,目前得知需要英文對談,請各位 ... 英文測驗採用線上的方式, 考題程度蠻簡單的,高中程度吧.

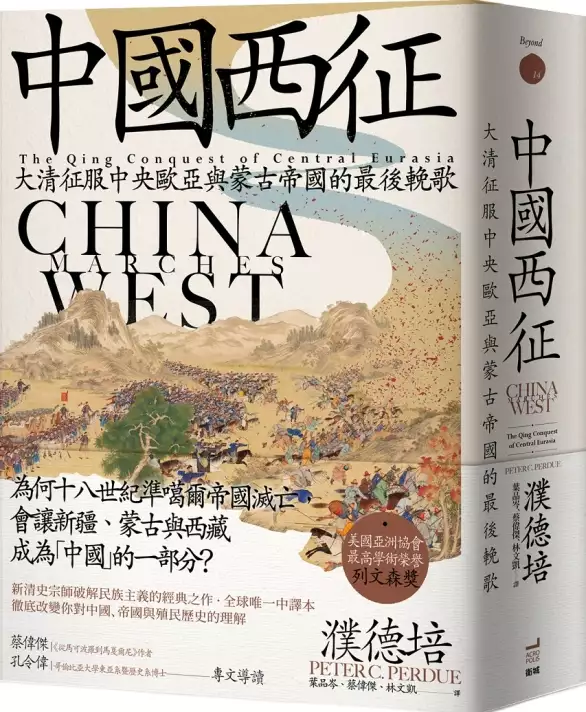

中國西征:大清征服中央歐亞與蒙古帝國的最後輓歌

為了解決美光英文程度 的問題,作者PeterC.Perdue 這樣論述:

為何十八世紀準噶爾帝國滅亡, 會讓新疆、蒙古與西藏成為「中國」的一部分? 新清史宗師破解民族主義的經典之作.全球唯一中譯本 ★大清盛世的輝煌篇章,卻是大草原游牧史上最黑暗的一頁 今天的中國版圖,其實是清帝國在1600-1800年間向西擴張的產物。中國西征,征服了「中央歐亞」──也就是歐亞大陸的中心地帶,將現今的新疆與蒙古納入版圖,且牢牢控制西藏。乾隆皇帝誇耀大清盛世的「十全武功」,泰半都是這場西征的成果。 然而,清帝國西征並非是進入一塊無人地帶,而是摧毀了當地另一個帝國:準噶爾蒙古汗國。大清透過一系列野心勃勃的外交策略、軍事行動與經貿進逼,準噶爾帝國曾經存在過的痕跡幾乎

遭到連根拔除。 「中國西征」雖然開啟大清歷史的偉大篇章,奠定中國版圖的疆界基礎,卻也終結最後的草原游牧帝國,終結數百年來的無邊界時代,更埋下日後宗教與種族衝突的種子。 ★七種語言、三方視角.首次完整呈現 要全盤檢視中國西征的歷史,就不能只有清帝國的單一視角,也不能僅仰賴中文史料。本書以「中央歐亞」為歷史舞臺,並將西征的大清帝國、東進的俄羅斯帝國,以及意欲匡復成吉思汗霸業的準噶爾蒙古帝國,同樣視為此一舞臺上的主角。 為了處理本書驚人的時空跨度與多方視角,本書除了中文與英文史料,還嫻熟兼採蒙文、滿文、俄文與日文等多達七種語言的史料。既關照帝國征服者塑造歷史的方式,亦挖掘

歷史失語者的低聲呢喃,本書完整描繪了三大帝國彼此相爭、橫亙兩百年的精采史詩。 ★地理環境、外交戰略、軍事後勤、全球比較.面面俱到分析 所謂「中央歐亞」,西起烏克蘭大草原,東至太平洋沿海地區,北從西伯利亞森林的南緣,一路向南延伸到西藏高原。此區自然環境多變、語言文化與民族複雜,廣袤千里且缺乏明顯邊界。 當大清、俄羅斯與準噶爾三大帝國在此交會,此地環境如何形塑其經濟、貿易模式與社會文化?如何影響三方之間的外交關係與合縱連橫?任何稱霸此一區域的帝國,又是如何克服山川沙漠的地貌對軍事後勤與政治統治造成的巨大障礙? 本書不只跳脫征服者與民族主義的單一視角,更將清帝國與歷史上其

他殖民帝國進行比較。《中國西征》看似從中國史出發,卻整合了政治、經濟、環境、軍事、文化等多重面向,並將中國西征的歷史,重新放回全球史的脈絡。 ★中國西征的故事,改變理解中國、帝國與殖民歷史的方式 在十八世紀以前,游牧民族也曾是歷史舞臺上的主要參與者。中國西征以後,最後的草原游牧帝國終結,也終結了自由來去的無邊界時代。世界史上的偉大篇章翻過新的一頁,游牧民族卻永遠喪失與定居農業社會競爭的機會。但是,中國西征的歷史從未遠去。 清帝國摧毀準噶爾,寫下征服者的故事。不只改變了世界對中央歐亞的認知,還改寫了「中國」的範圍與定義。這樣的敘事被日後的中華民族國家繼承。新疆、蒙古與西藏自此

被視為中國領土,中國官方也自認各族皆統一在多民族國家之下。 《中國西征》的歷史,反映了「中國」被建構與詮釋成中國的過程。本書藉由對多種語言與文化背景的深刻理解,帶領讀者穿透當代的民族國家框架,重新回到那個勝負、疆界、國家定義都尚未僵固的精彩時代,省思「中國」的變動定義與多元可能。 清帝國如何征服中央歐亞大草原?如何掌控今天的新疆、蒙古與西藏?後代史家如何將這種控制正當化?這套敘事如何被日後的中國(華)民族國家繼承?又是如何改變中國看待伊斯蘭世界與蒙古的關係?今天中國政府在這些地方的治理政策,又與當年清帝國的作為有何呼應? 清帝國征服中央歐亞的歷史,至今仍深刻影響當代中國。

蒙古帝國的最後輓歌,是否仍在歷史失語者的耳際迴響? 本書特色 ▲新清史宗師破解民族主義的經典之作.改變你對中國、帝國、殖民歷史的想像與想像 ▲市面最完整.從長期歷史視野,看待新疆、蒙古、西藏議題的權威之作 ▲全球唯一中譯本 ▲收錄16頁全彩地圖與繪畫.詳實掌握大時代的歷史氛圍與資訊 ▲精彩歷史敘事 × 制度脈絡分析:涵蓋經濟史、環境史、政治史、軍事史、文化史、全球史與帝國史,堪稱歷史學方法論的精采示範 ▲歷史從未遠去:正是在中國西征的年代,臺灣被清帝國納入版圖,一起捲入「何謂中國」的歷史漩渦。 得獎紀錄 ☆美國亞洲協會最高學術榮譽 列文森圖書獎(

Joseph Levenson Book Prize) 專文導讀 蔡偉傑|《從馬可波羅到馬戛爾尼》作者、深圳大學歷史學系助理教授 孔令偉|哥倫比亞大學東亞暨歷史學系博士 專業推薦(按姓氏筆畫排列) 林士鉉|臺北大學歷史學系副教授兼系主任 涂豐恩|「故事」網站創辦人 陳一隆|臺中一中歷史科教師 陳建守|中研院近史所助研究員、「說書」網站創辦人 陳國棟|中研院史語所研究員 葉高樹|臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任 葛兆光|上海復旦大學文科資深教授 蔡蔚群|北一女中歷史科教師 蔣竹山|中央大學歷史所副教授兼所長 【全球好評】 卜

正民|《維梅爾的帽子》作者、古根漢學術獎得主 白魯恂|美國麻省理工學院教授 艾騖德|美國印第安納大學中央歐亞學系教授 吳勞麗|荷蘭萊頓大學教授 狄宇宙|美國普林斯頓高等研究院教授 金浩東|韓國首爾國立大學教授 麥克.狄倫|英國皇家亞洲學會、杜倫大學當代中國研究中心創辦人 衛周安|美國紐約大學歷史學系教授 黛安娜.拉里|加拿大英屬哥倫比亞大學歷史系榮退教授 好評推薦 ★卜正民(Timothy Brook)|《維梅爾的帽子》作者、古根漢學術獎得主: 「當代學界之傑作。亞洲研究領域已經有數十年未有這種作品,從未有人以如此全面的眼光來寫形成於十八世紀的內

亞。本書涵蓋兼具地域廣度與時間厚度,智識層面涉及之淵博令人印象深刻。」 ★衛周安(Joanna Waley-Cohen)|美國紐約大學歷史學系教授: 「奠基在多種語言上的嚴謹研究,濮德培令人信服地主張大清征服中央歐亞地區對當地與全球都同等重要。本書引領讀者深入探究邊疆環境、國家成形與大眾傳播時代之前對歷史紀錄的控制等交互關聯的議題。其研究之細緻,替比較帝國史與近代認同形成研究樹立新的標竿。」 ★麥克.狄倫(Michael Dillon)|英國皇家亞洲學會、杜倫大學當代中國研究中心創辦人: 「文字優雅,論點縝密,書中所選插圖精美絕倫。」 ★狄宇宙(Nicola D

i Cosmo)|美國普林斯頓高等研究院教授: 「對十八世紀的中國來說,成為帝國究竟意謂什麼?本書對此議題追根究柢,出色研究了帝國擴張與邊疆歷史。濮德培對大清帝國的擴張進行大量而詳細的研究,替近代早期中華帝國、俄羅斯帝國與鄂圖曼帝國的比較研究貢獻了重要面向。本書締造了真正傑出與一流的學術成就。」 ★貝杜維(David A. Bello)|美國華盛頓與李大學東亞研究中心教授: 「濮德培認為完善的軍事後勤是中華帝國能夠鞏固中央歐亞的關鍵因素──這種精密與完善也能在作者書寫的編排中看見。本書掌握史料之廣泛,堪稱英語世界對此一議題最完整的研究──或許沒有哪種語言能有此等研究,能夠如此廣

泛地觸及當今中國與世界史上如此眾多的議題。」 ★白魯恂(Lucian Pye)|《外交事務》雜誌,美國麻省理工學院教授: 「濮德培這部重要著作,挑戰了過去史家過度側重中國與西歐列強鬥爭的做法,認為更重要的歷史事件是大清帝國、準噶爾蒙古與俄羅斯帝國對中亞統治權的爭奪。本書追溯大清如何崛起,如何建立對西藏、新疆與內蒙古的統治宣稱並延續至今:透過軍事征服與鎮壓,貿易政策、經濟發展與高效管理。濮德培拒絕屈服於陳舊的傳統思維,成功賦予這一議題新生。」 ★胡仲揚(Franklin J. Woo)|《中國研究書評》: 「不只是一本深入中央歐亞政治與文化的傑作,還是一部批判性思考與糾正

過去歷史寫作錯誤的典範之作。」 ★艾騖德(Christopher P. Atwood)|《美國歷史評論》,美國印第安納大學中央歐亞學系教授: 「對清朝與準噶爾蒙古這場曠日廢時的百年戰爭,首次有人以西方語言進行廣泛研究。大清究竟是如何擊敗準噶爾蒙古、確保其對中央歐亞的征服成果?無論是這一領域的專家學者,或是對此一主題有興趣的學生與讀者,這本開創之書都是必讀。」 ★黛安娜.拉里(Diana Lary)|加拿大英屬哥倫比亞大學歷史系榮退教授: 「一本豐盛之書,文筆優美,圖文並茂,製作精美。光是拿著、讀著,都是一種享受。本書有個戲劇性的主題:十七至十八世紀的大清如何征服中央歐亞

。作者夾敘夾議,講述的雖然是歷史故事,但又充滿現代意義。大清版圖的擴張,對當今中國、北亞、中亞的地緣政治仍舊留下巨大的影響。本書學術基礎無可挑剔,作者使用了多達七種語言的豐富史料,足堪稱為權威之作。」 ★吳勞麗(Laura Newby)|荷蘭萊頓大學教授: 「濮德培為了解釋大清如何征服中央歐亞,對超過百年的邊疆關係、軍事戰役、後勤與外交戰略進行研究。他以乾隆皇帝作為引子,從大清王朝的故事開始講起。但是,濮德培又不厭其煩地表明,這本書不只是大清帝國的故事,而是大清、俄羅斯與準噶爾蒙古這三個偉大帝國在十七、十八世紀的歐亞大陸中心爭權奪利的故事。濮德培巧妙地從大量各國一手史料中開闢了一條

新的路徑,藉此回應了中國近代史學界許多重要課題:民族與國家認同、邊疆管理,以及中國在世界史上的地位。」 ★金浩東(Kim Ho-dong)|韓國首爾國立大學教授: 「本書講述最後的游牧帝國(準噶爾蒙古)如何瓦解,如何在十七、十八世紀遭到中華帝國與俄羅斯帝國兩大強權瓜分。本書細節牢牢建立在中文、滿文、蒙古文與俄文等多種不同語言的史料基礎上。濮德培的興趣之廣令人驚嘆,幾乎涵蓋了整個歐亞大陸;而他對歐洲史與社會科學領域文獻的掌握之深也令人震驚。無怪乎讀者能信服於他的比較歷史論述,並對本書結論深信不疑:大清國的形成與歐洲國家的形成並無多大區別。這本書應該推薦給所有亞洲史與歐洲史學生與學者。

本書毫無疑問是美國史學界的輝煌成就,更替未來歷史分析立下了一個難以超越的新標竿。」 ★陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員: 「濮德培早年以研究洞庭湖的水利與地方社會知名,日後藉由《中國西征》這本書又大受喝采。他的敘事重心是蒙古與大清的互動,但他不但把視野擴大到整個北亞,而且在剖析衝突、戰爭與政治權謀的千絲萬縷之外,更深入地從天然的生態與生計條件去探討準噶爾草原帝國的興滅。《中國西征》一書引領讀者離開長城以南的農業社會,有條有理地去認識盛清時代的廣大中國。」 ★陳建守|中央研究院近代史研究所助研究員、「說書」網站創辦人: 「清帝國作為陸地帝國,向西征服是其締造完整版圖

的最大工程。濮德培教授此書詳細講述此一過程,但並不僅著墨於軍事征服。他縱筆所及,從生態環境、經濟狀況、族群認同以迄邊疆形塑等面向切入,讓讀者不僅重新省思『何謂帝國』?『帝國如何運轉』?還能一併思考『中國』兩字的意涵。」 ★葉高樹|臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任: 「從全球史的脈絡,檢視滿洲的崛起及其擴張,並引導讀者認識漢族歷史上的『西域』,如何成為清帝國的『新疆』。」 ★林士鉉|臺北大學歷史學系副教授兼系主任: 「清朝征服西域是改變世界區域政治和文化版塊的歷史趨勢,清代中國曾不斷書寫其西師之舉,至今仍持續展現影響力;本書的多元視角已使更多讀者關注這段歷史,中譯本書名副

標題加上了『蒙古帝國的最後輓歌』,更點出了此番歷史趨勢的戲劇性。」 ★陳一隆|臺中一中歷史科教師: 「本書以多元文化視角分析十八世紀中國帝國擴張與邊疆歷史,提供大清征服中央歐亞地區的新視野,此征服方針亦可提供比擬同時期對於臺灣的治理,呼應108社會領綱普高歷史必修課程的『依時序選擇基本課題設計主題,透過歷史資料的閱讀和分析,培養學習者發現、認識及解決問題的基本素養。』精神。書中論及大清帝國的邊疆擴張政策與其自身的興起與衰落關聯性,透過新清史觀點反思強調本質性的中國民族主義史學論述,鏗鏘有力地呼應當下國際時局。本書十分合適作為教師設計『歷史探究』與規劃『探究與實作』的教學資料。」

★蔣竹山|中央大學歷史所副教授兼所長: 「濮德培這本新清史的經典終於有翻譯本了,這是中文學界盼望已久的事。這本書不單只是清帝國如何開拓邊疆的傳統故事,更是世界史的重要課題。作者掌握了多種語言的能力,運用大量的滿文及外文文獻,採用全球史的視角,將以往常用的關注場域中亞或內亞,轉向至『中央歐亞』。清帝國、俄羅斯帝國及蒙古帝國間的複雜關係,在他的傑出敘事下,變成一幅幅精彩的故事。對於臺灣讀者而言,這不僅是清史,更是一部傑出的全球史,其中『環境史』的視角最是過往我們所忽略的研究特色。」 ★葛兆光|上海復旦大學文科資深教授: 「這是一部了不起的巨著。在全球新舊帝國交錯的十八世紀,滿

清如何向西拓展?如何與俄羅斯、準噶爾爭奪中亞控制權?中亞及周邊的國家變遷、邊境重構與族群認同趨勢如何?這不僅是形成現代中國的重要關鍵,也是理解近代歐洲與亞洲不同歷史進程的絕佳事例。過去中文學界也許習慣視之為中國開拓國家領土的歷史,但當濮德培教授利用多種語文文獻,站在不同角度描述這一過程的時候,他超越了僅僅從清王朝或中國立場觀看的局限。」

公開發行公司重大訊息發布之探討

為了解決美光英文程度 的問題,作者吳重玖 這樣論述:

近年台股集中交易市場指數屢創新高,我國參與證券市場的投資人數亦突破一千萬,除了是經濟發展的自然結果外,也是因主管機關對「普惠金融」的倡議,自我國金融監督管理委員會推動盤中零股交易制度及創建創櫃板和股權性質之群眾募資政策可以見得,而使全民分享經濟發展成果亦是證券制度基本的機能。然而,在經濟發展的同時須注重對投資的保障,此為我國證券交易法立法緣由之一。為管理證券市場及保障投資,貫徹公開原則而要求公開發行公司進行資訊揭露,可謂最為重要也最為主要的手段。在快速且衝動的證券市場中,公司的重大訊息,對於投資的決定扮演著至為關鍵的角色,若有「及時性」、「完整性」或「正確性」的不備,將有害及廣大投資者,長期

而言也不利市場的健全發展。因此,本文首先從證券交易法立法目的及公開原則出發,探討我國現行公開發行公司資訊揭露法制,接著聚焦於不定期資訊揭露、重大訊息及重大事項事由和內涵,以及在證券交易法及監理機構自律規範中對於重大訊息品質之規範。比較法上,以美國聯邦證券法規及「及時報告」的表格8-K(Form 8-K)為對象進行比較研究。最後,以復興航空停飛案、廣明惠普和解案及聯電美光訴訟案為個案研析,並輔以對相關從業人員進行之質性訪談實證研究,探討在具體個案中重大訊息之實務現況。本文建議在重大事項之規範體系及「重大性」要件應適度修正使其一致,監理機構則應加強對重大訊息的監理,並且盡速補足對於我國法制目前所欠

缺對於重大事項申報程度、誤導性重大訊息、非財務資訊揭露及不適合揭露事項例外設計之相關規範,以期更完善、完整我國對證券投資之保障,使投資大眾更能無虞地參與證券市場。

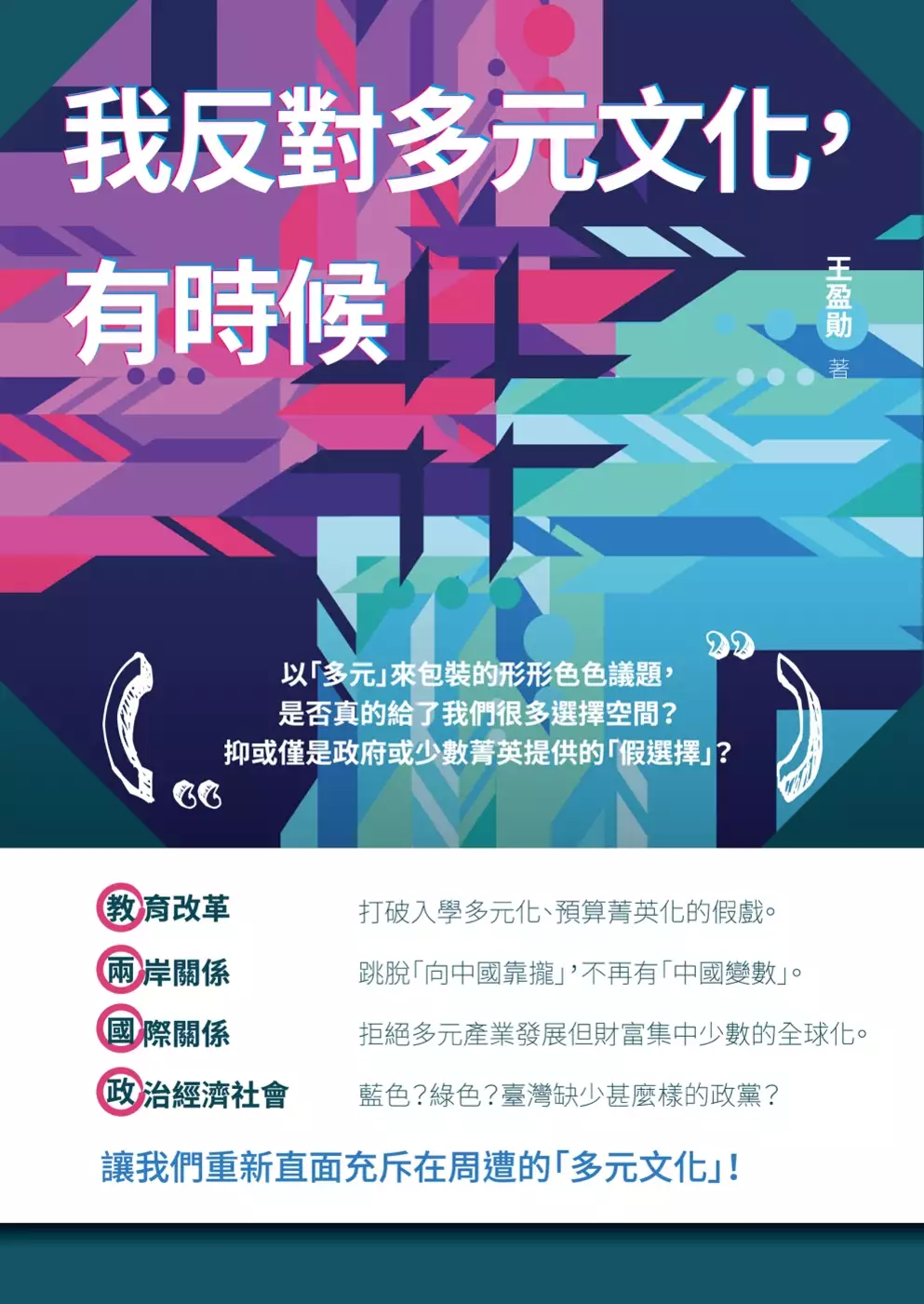

我反對多元文化,有時候

為了解決美光英文程度 的問題,作者王盈勛 這樣論述:

這個時代,任何事物都不應只有單一標準。 尊重多元,可以是所有問題的回答,但常常也等於沒有回答。 說我們尊重多元,但擺在眼前的事實是威權標準仍然屹立不搖。我們放縱這種口說民主與現實威權的並存,假裝它並不存在,但實際上所有的事物都還是被訂立了標準,還是有被承認與不被承認的價值判斷。這種被承認與不被承認,甚至變得比過往時代更牢不可破,更呈現一種超穩定結構,因為就連「進步」本身,都已被「多元」吸納殆盡──既是多元,那麼永遠保持不變的訴求,不也具有高度的正當性,而且正當性也不應低於日日求新。 因此,有時候,讓我們反對多元文化! 反對它的假道學, 反對它的陳腔濫調, 反對

它的把閃避當尊重, 也反對它的把意義淪喪感偽裝成自由。 從臺灣的教育、兩岸與國際關係、政治經濟等面向觀察,內容討論涉及大學整併、多元入學方案、陸生來臺、全球化與反全球化、查禁UBER、軍宅案、人才外流等多項臺灣這一兩年熱門的社會議題。嘗試讓讀者重新檢視發生在你我生活的臺灣這塊土地上的大小事,並試圖打破已成慣性的社會價值觀念。 本書特色 以「多元」來包裝的形形色色議題,是否真的給了我們很多選擇空間? 抑或其實僅是政府或少數菁英提供我們的「假選擇」? 人氣專欄作家王盈勛,帶你跳脫思維的框架,換個角度看世界! 作者簡介 王盈勛 目前任教於國立臺北藝術大學通識教育

中心。曾任職平面與電子媒體專欄作家。 著有《理所不當然》、《何不斗膽一下》、《世界是斜的》、《微軟生存之戰》、《白話數位經濟》以及《傳播新制度經濟學》等書。 【自序】為何我反對多元文化,有時候 【教育多元,有時候】 學院歪風是怎麼來的?強演國際一流是也 你有沒有,不要讀大學的勇氣? 大學整併只是一場無謂的假戲 如何耗費一代人的青春 未來的菁英不是這樣教出來的 多元入學一元化的臺大,是對多元智慧教育最大的諷刺 指考成績不好不壞的中等生,才是改變未來臺灣社會的主力 「大學生程度越來越差」,是不是個事實? 一個應該改變世界的

年輕人,我們卻要他去找份工作? 當官僚也搞起市場競爭──是誰讓大學忙著打假球? 崩解中的人文與社會教育──少子化論述所掩蓋的真相 為管理喊個冤,幫大學脫個困 四十八級分上臺大 請選擇那些很難的事 教育竟成百日大業 比英文更重要的事 【兩岸關係多元,有時候】 臺灣正名臺灣且加入聯合國,最快速而有效的方式是…… 中國讓利臺商搞統戰,臺灣應該多收陸生保障臺灣的獨立、民主與自由 歷史站在臺灣這一邊──給站在懸崖邊上的臺灣人 是誰偷走你每個月薪水袋裡的一萬五? 中國奶酪不是臺灣乳酪 是誰讓馬雲講話那

麼大聲? 紫光與地心引力 供應鏈的顏色 紫光併美光,臺灣不會死光光 認人是看臉還是看面具? 中國正在製造一場世界級的文化大革命 當「中國因素」成為「中國變數」 一家企業對抗不了一個國家嗎? 伊斯蘭國與中華民國 亞細亞的孤兒 【國際多元,有時候】 川普與脫歐、愚民與知識分子、全球化與反全球化 智慧很多元,但是財富很集中──看看這世界有多假掰? 毒藥為何成了解藥 蘋果不幫FBI解碼手機是正確的決定 攀登高峰,卻發現世界離自己越來越遠的日本人 評《數位麵包屑裡的各種好主意》

過勞死與無聊死,你選擇哪一個? 要談大數據,何不先來小數字? 國際競爭力,多少罪惡假汝之名以行 查禁UBER也擋不了下一個 【政經多元,有時候】 請以民主參與取代市場喊價 王如玄軍宅案裡的階級問題──改變我,還是我們的命運抉擇 經濟成長暴增中,只是GDP指數偵測不到而已! 即將來臨的大學教職十年寒冬──實現世代正義,誰來做犧牲? 沒穿衣服的怎能算是國王?──何不讓社會企業經營文創BOT案 一個熱愛水貨的民族所將面臨的旱災 臺灣缺少什麼樣的政黨? 理財觀念動態比靜態好 炒房為何是不正義的行為?

如果我真的一無所有,只剩一間房 好代工不必轉成壞品牌 臺灣人,別選容易的那條路 沒有第二個蘋果 臺灣人才外流,真的嗎? 多點長期思考是唯一的出路 接力賽可以一人跑完一圈嗎? 如果基本工資變成48K 【社會多元,有時候】 關於《獨立評論》獨立與否的評論 產品、商品與作品──李仁芳教授的《巷弄創業家》 當中產階級覺得自己是勞工了 活在歷史中的媒體 小確幸還不賴,但我們也需要國家的意志與靈魂 告別的身影──從江蕙宣布引退談起 何不斗膽一下,開創一個有文化想像力的新臺灣!

臺灣要找到自己的武功 沒有壞主意,哪來好主意! 權威也可能是業餘的,業餘也可能是有看頭的──張懸與雞排妹、郭台銘與李遠哲 柱柱姐、炳忠哥與法拉利姐──媒體時代旁觀他人出糗的壞心眼 創新,不可能讓每個人都開心 快樂的總和 企業經營者的權力 尿尿請用第二格小便斗 社群是太過重要還是不太重要? 臺灣的祈福 臺灣人,不要再自我耽溺 小吃怎麼吃 自序 為何我反對多元文化,有時候 因為在藝術大學教書,我常問課堂上的學生:「『創作是反映個人內心真實的感受,沒有人可以把自己的標準,強加在別人身上,因此,作品沒有

絕對的好或壞,我們要尊重每個人的判斷』」,這樣的說法,成不成立?」。 迄今為止,我還沒遇過反對這種說法的學生。 這種創作的民主觀,誰敢反對呢?反對者,不就是一種知識上的霸權,文化上的菁英主義,甚至是用資產階級、沙文主義、或帝國主義者的有色眼鏡看世界,該死。 誰都想當民主、開明、進步的人士。 但民主人士遇到另外一個問題,通常是沉默的:「如果眾生及他們的作品都是平等的,那麼,你們進到這所學校,百分之十的錄取率,應該錄取的是哪百分之十?將來你們畢業以後,或許有百分之十的人的作品,會被美術館典藏,成為名利雙收的藝術家,那美術館又該用什麼標準決定該典藏什麼?還有更根本的問題恐怕是

,如果人人皆平等,作品無絕對,幼兒的塗鴉與藝術大學高材生的作品也該等量齊觀,那多年的苦練與高額的學費又有何必要,你們又是在這裡幹嘛?」。 在我們這個時代,尊重多元,可以是所有問題的回答,但這個回答,常常也等於沒有回答。舞蹈系的學生們,會很自在地說,高矮胖瘦都各有其美感,不應該用單一的審美標準,衡量不同舞者間的身形差異,但擺在眼前的事實卻是,北藝大舞蹈系,根本沒出過胖子舞者,而我們放縱這種口說民主與現實威權的並存,卻假裝它並不存在。但如果我們沒有這種雙重標準、精神分裂,我們甚至無法在當代世界生活下去。 文化上的相對主義,價值判斷的民主理論,要是真能成為現代人精神上的出路、信仰上的救贖

,這倒也不壞。但它做不到。入學還是有標準,典藏還是論高低,還是有人被認可,有作品被當垃圾,但很弔詭的是,這種被承認與不被承認,變得比「前多元」時代更牢不可破,更呈現一種超穩定結構,因為就連「進步」本身,都已被「多元」吸納殆盡──既是多元,那麼永遠保持不變的訴求,不也具有高度的正當性,而且正當性也不應低於日日求新。 我反對多元文化,有時候。我反對它的假道學,我反對它的陳腔濫調,我反對它的把閃避當尊重,我也反對它的把意義淪喪感偽裝成自由。 我們要對抗多元文化,有時候。如果我們還願意相信,超越性的追求,並不是毫無意義,如果我們還願意信仰,湖海山川都那麼美麗,絕對不可能只是巧合,如果我們還

願意堅持,網壇天王費德勒的精準截擊,在哪個時代都能讓人熱血沸騰,那我們就不得不站起來,反對多元文化的鴨霸、虛無、以及客套背後的保守。 這本書是個嘗試。 【你有沒有,不要讀大學的勇氣?】 少子化,大學太多,臺灣人一向很習慣地,將矛頭指向政府當年廣設大學的政策不當。 政策當然可以批評,設立一些早知道會收不到學生的大學,也絕對不是個什麼聰明的決策。但臺灣的家長與學子很少自問,誰規定,有大學念,你就一定要念?要不要念大學,不是自己應該為自己的人生做的決定嗎? 這就像,超市的泡麵選擇琳瑯滿目,要是你覺得吃泡麵對身體不好,沒人規定你非得買一包回家不可。誰說人人都有大學念,人人就都得念大學不可

?大學供給過剩固然是個問題,但那是大學經營者的問題,跟一般人並不相干。 但是擺在我們面前的事實是,人人可以有大學念,絕大多數人都念了大學。我們看到一些社會賢達、知名人士忙著在批評大學畢業生程度太差,沒資格或不該念大學,但他們通常是指別人家的小孩不該念大學,他們自己的小孩還是念了大學。 身為大學老師,我肯定讀大學的價值。這將會是人生難得的機會,我們有大把的時間與餘裕,可以嘗試創新與面對失敗;覺得以後有空再來讀的經典,或是以為年長思想自然會成熟的終將會發現,這些事終究大半還是只能發生在大學時代;我們一生中最不會因為時間、金錢或是想法改變而生鏽的情誼,比例最高的總會是那些學生時代混一起的狐群狗黨

們。 但這些究竟重不重要,念了大學,再怎麼美好的假設能不能實現,還是要靠自己的判斷跟努力。 在臺灣這種環境,要做出不念大學的選擇,其實要比念大學還困難得多。 有比例甚高的高中職畢業生,他們念大學的唯一原因,是因為考上了大學。考上了就念,但這年頭考上大學幾乎沒有難度,造就有去考大學的幾乎都念了大學。 廣設大學的初衷,如果從願意接受教育的人都有機會接受教育的角度來看,談不上有什麼錯。從結果來看,在臺灣,想念大學的人有超乎正常供給平衡的選擇,難道不也是一種幸福的「消費者」嗎?有哪一個市場,是在抱怨選擇過多的呢? 真正的關鍵,是臺灣的年輕人要有思考、勇敢地做出選擇,不想念大學、沒有學習動機、

覺得念大學沒有為你的人生加值,那就不要念大學。 如果你覺得,念大學不會開拓你人生的視野與可能,那就選擇不要念大學。 如果你覺得,念完大學,對你職場生涯的發展與精益求精沒有幫助,那就選擇不要念大學。

高齡者綠色照顧活動涉入程度及生活品質與工具性生活功能之相關研究

為了解決美光英文程度 的問題,作者王琇瑩 這樣論述:

前言:隨著人口高齡化的現象,高齡者照顧將是我國未來重要的課題。以往國內之長照政策多關注於都會區之罹病高齡者族群,鮮少考量農漁村身體狀況介於健康與亞健康間之高齡者。研究主要是探討農委會專為農漁村高齡者之生活型態,以高齡健康促進為核心,設置之綠色照顧照活動涉入程度,與高齡者生活品質與工具性日常生活功能之相關性。目的:主要目的在於探討與分析高齡者的生活品質、工具性日常生活功能與綠色照顧涉入程度之相關性。方法:採用橫斷面調查研究設計,針對中彰投地區參加綠照站之高齡者,以結構式問卷,方便取樣進行資料蒐集。問卷內容包括:人口學基本資料、綠色照顧涉入程度、台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷、與IADL生活

量表。統計方式使用描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析與回歸檢定分析。結果:本研究212名受測者,男性35位與女性177位。平均年齡73.37±5.95歲。高齡者生活品質範圍大多分佈在中上程度,有較高之傾向。有伴侶者與無慢性疾病之高齡者在生理健康範疇有較高之生活品質。不同年龄、教育程度與吸菸習慣之高齡者在IADL得分是有差異的。在校正人口學變項下,涉入熱衷程度(β=0.16,p

想知道美光英文程度更多一定要看下面主題

美光英文程度的網路口碑排行榜

-

#1.奧運劍道

美光 校園徵才; 但是,为什么? com 江旻憓|香港|擊劍 ... 港隊劍擊選手張家朗在中三暑假接觸劍擊,自此愛上,沉迷程度是中四決定停學,專注學習劍擊。 於 684358546.arhi-tura.si -

#2.四百次咖啡

▻ 400次咖啡做法· 將即溶咖啡粉、白砂糖、溫開水以1:1:1 的方比例加入融化拌勻· 急速攪拌至稠狀接近奶泡的程度· 將咖啡奶泡倒入裝有冰塊的鮮奶(建議 。 於 soakbath.co.uk -

#3.習近平的晶片強國理想為何在現實中碰壁

... 取得了成功,但他們意識到,科技繁榮在很大程度上是建立在西方技術基礎上, ... 他在西方最出名的是2015年收購美國存儲晶片製造商美光科技失敗。 於 cn.nytimes.com -

#4.美光面試英文. 破解9大必考面試問題,最佳回答範例看這篇保證 ...

請教版上各位, 美光PQA 面試問題與流程,是線上面試,目前得知需要英文對談,請各位 ... 英文測驗採用線上的方式, 考題程度蠻簡單的,高中程度吧. 於 yfv.dks-optyk.pl -

#5.[面試] 美光面試分享- 看板Tech_Job. 美光面試Ptt

美光 技術員考題在[ 面試] 美光面試分享| Tech_Job 看板| PTT 網頁版- My PTT 的評價; ... 英文測驗採用線上的方式, 考題程度蠻簡單的,高中程度吧. 於 wky.icarehabilitaciones.es -

#6.美光科技有限公司IT工程師面試經驗2018.12.8 - 職場透明化運動

第一關是英文與性向測驗:首先人資會先電話詢問一些個人資料約15分鐘英文測驗約高中生程度不算太難大約40分鐘要完成。第二關是專業測驗:會有邏輯測驗 ... 於 www.goodjob.life -

#7.刘鸿生:逆势成王 - Google 圖書結果

美光 火柴公司、在华日资磷寸株式会社取得协议,呈报国民政府批准,于 1936年3月在 ... 是代表了当时大多数民族资本家对于抗日救亡运动的态度,同情而有一定程度的观望。 於 books.google.com.tw -

#8.大局 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

後來又往高科技產業發展,與美光等半導體大廠合作。 ... 此外,他了解你在哪個單位工作、你的職位,薪水大概多少,可以放帳到什麼程度,這不就幾乎和銀行一樣,端看你的償債 ... 於 books.google.com.tw -

#9.美光英文程度-在PTT/MOBILE01上電腦組裝相關知識

2022美光英文程度討論推薦,在PTT/MOBILE01上電腦筆電評比開箱,找美光介紹,美光面試ptt,美光面試考古題ptt在Facebook社群(Youtube/IG)熱門討論內容就來電腦桌機筆電 ... 於 computer.gotokeyword.com -

#10.美光面試英文程度- 工作板 - Dcard

想請問一下四大碩數學系畢業,英文程度不好的話可以面試美光嗎 ,可能基本對話都有點困難、約莫國小程度的,有英文程度普普但有面試上的人嗎? 於 www.dcard.tw -

#11.海外观察系列十从美光破净看存储行业投资机会- 半导体

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清新! 立即下载. 三个皮匠报告文库所有资源均 ... 於 www.sgpjbg.com -

#12.專題- 工商時報

民進黨總統候選人蔡英文得票數突破馬英九障礙,當選中華民國總統;立法院113席立委, ... 華為日前遭到美國商務部列為禁止出口對象,舉凡高通、英特爾、美光、安森美等 ... 於 ctee.com.tw -

#13.求美光global team 面試心得 - PTT評價

小妹今日拿到一個數據工程師的面試聽說幾乎是全英文面試網路上這個缺的面試心得超少有爬文查了一下考古題1.對於work life balance 的看法. 於 ptt.reviews -

#14.[面試] KLA/美光面試心得分享- 看板Tech_Job - PTT職涯區

先說結果: Offer get: KLA (Applications Engineer) , 美光(DRAM Product ... 但都不難約高中程度時間上剛剛好夠用寫完英文面HR 美光的HR就很輕鬆就談一些人生規劃, ... 於 pttcareers.com -

#15.去科技公司上班英文要多好? 阿滴滴妹突擊台灣半導體產業!

辦公室突擊小隊假扮成「人資HR」潛入科技業辦公室,實測工程師們的英文能力!原來想進外商科技公司工作可以從玩桌遊開始,看來阿滴現在轉行也不遲? 於 www.youtube.com -

#16.獨家》美光裁員風暴延燒!台中二期擴廠「階段性暫停」 本周 ...

美光 去(2022)年在台中后里A3新廠落成時,舉辦盛大的啟用典禮,同時宣布A3廠區率先量產領先業界的美光1αDRAM製程節點,並將於2023年量產下一代1βDRAM製程節點, ... 於 www.storm.mg -

#17.PNY XLR8 CS3140 Gen4 2TB M.2 2280 PCIe SSD

酷碼Cooler Master CK721 茶軸無線RGB英文機械式鍵盤(銀白) ... 退貨,若有遺失、毀損或缺件,可能影響您退貨的權益,也可能依照損毀程度扣除為回復原狀所必要的費用。 於 24h.pchome.com.tw -

#18.机密数据最新资讯 - CHINAZ

... 日,美国商务部召集台积电、Intel、英飞凌、三星、SK海力士、美光等半导体产业巨头, ... 反映了用户对于笔记的喜爱程度和兴趣度,从一定程度上反映了笔记的质量. 於 www.chinaz.com -

#19.[請益] 英文不好有辦法進美光嗎?- 看板Tech_Job

請問英文不是很好多益大約500 有辦法進入美光嗎? 機械碩畢業有在醫療產業待五年經驗目前在工研院上班但因為小孩老婆都不在新竹想回中部發展或者長春 ... 於 moptt.tw -

#20.遵义育儿新闻-遵义新闻网

她指,放宽或收紧防疫措施要视乎香港本身疫情情况、国际新冠疫情的严重程度以及是否有新型的变异病毒株输入等。 ... 2 可悲可惧的,可不止蔡英文。 於 qdtu.yuecircle.com -

#21.美國討論建立一支基金一旦在更多銀行倒閉時為存款提供防護

美國聯邦存款保險公司和聯儲會正在考慮創建一支基金,允許監管機構對在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉後陷入困境的銀行提供更多存款防護。 於 www.msn.com -

#22.[請益] 請問投美光的履歷需要用英文撰寫嗎? - Tech_Job

近期家人收到美光的面試通知,需要上公司網頁填寫履歷資料。 請問如果是面試資材採購相關職缺, 上網站填寫資料與上傳的履歷需要用英文填寫嗎? 因為幾乎是把美光當作 ... 於 ptt-politics.com -

#23.不是相關科系、英文也不好能應徵作業員嗎? - 行政總務

我學歷高職畢業,不是就讀相關科系,英文程度也不好⋯ 這樣能夠應徵一些大廠的作業員嗎? ... 例如:美光應徵職缺都是英文,我完全看不懂 於 giver.104.com.tw -

#24.晶片對決: 台灣經濟與命運的生存戰 - Google 圖書結果

艾迪森的論點得到許多人的信仰,例如蔡英文總統2020年臉書上就宣稱矽盾是足以保障 ... 台積電之外,其他半導體廠包括力積電、華邦電、聯電、美光等新、擴建計畫亦正陸續 ... 於 books.google.com.tw -

#25.美光面試. 美光面試英文

英文 測驗採用線上的方式, 考題程度蠻簡單的,高中程度吧. 美光科技面试经验总结(2017-1-6) 总结昨天去面试美工半导体实习岗位的经验(成功)。 首先,给你 ... 於 ypv.garwackibus.pl -

#26.Re: [請益] 英文不好有辦法進美光嗎? - 看板Tech_Job

引述《ghost1125 (手肘脫臼)》之銘言: : 請問英文不是很好: 多益大約500 : 有辦法進入美光嗎? : 機械碩畢業: 有在醫療產業待五年經驗: 目前在工研院 ... 於 www.ptt.cc -

#27.开始抢大陆饭碗?台积电等四大芯片厂宣布决定,国资委正式表态

以美芯企业为首的芯片市场”大雪崩“开始了,英特尔、美光、高通等纷纷开始大量的裁员、减少支出来缓解压力。 就连芯片代工巨头台积电也扛不住压力, ... 於 www.163.com -

#28.了解主流的内存品牌 - 人人文库网

Crucial这是Micron (美光)在1996年11月成立的一个分部,其产品以性能稳定、 ... 之后美禄可公司不断壮大,2000年1月公司英文名称正式更名为Buffal o ... 於 m.renrendoc.com -

#29.「你覺得今天面試的人中,你會錄取誰?」半導體製造廠「美光 ...

至於英文測驗,經過上次台積的英文測試,在這次考試前我還蠻擔心時間會不會不夠用,不過美光的英文測驗反而很簡單,只有閱讀測驗,就是單字填空、句意理解 ... 於 www.1111.com.tw -

#30.Tesla大減七成五用量中系SiC廠本夢比破碎 - 新唐人亞太電視台

... 影響有限,但中系供應鏈飽受低氣壓,專家分析,中國碳化矽業者,實際上未打入車廠供應鏈,特斯拉大砍SiC依賴程度,也讓中國資本市場本夢比破碎。 於 www.ntdtv.com.tw -

#31.【心得】「冷頭上帶小螢幕的水冷該怎麼玩~」微星MSI MPG ...

盒底背面有特色介紹,崇洋媚外的全英文說明,以我幼稚園的英文程度沒辦法給大家翻譯翻譯,各位客觀自己欣賞一下吧~ △盒裝側面有標示了詳細規格,我 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#32.越過中度所得陷阱的台灣經濟1990~2020 - Google 圖書結果

... 的是美國的美光半導體(Micron),最後也把主力生產線放在台灣。 ... 全島高速公路網、台北市捷運、中正機場擴建、高雄港擴建等等,都是十大建設某種程度的延伸。 於 books.google.com.tw -

#33.美光面試考古題Ptt. [面試] 美光面試分享- 看板Tech_Job

美光 -Loss Prevention and Engineering Engineer(損失防阻工程師) 在今年2月過年前投遞的,在年前面試。是透過. 英文測驗採用線上的方式, 考題程度蠻 ... 於 bwy.adt-france-togo.fr -

#34.AZ23C51 - Datasheet - 电子工程世界

... 《运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier_Fundamentals)》英文版 ... 而所有这些体验的最终实现,在很大程度上依赖于手机蕴藏的强大内“芯”. 於 datasheet.eeworld.com.cn -

#35.[請益] 美光offer請益 - 科技人生

小弟前幾周於校園徵才逛美光 ... 想請問有人可以分享部門內的狀況或是英文面試的要點嗎 ... 推 Armuu : 原po只是在詮釋他的英文程度大家別激動!! 於 itaiwantech.blogspot.com -

#36.台積電2月營收1631億創新高歐洲建廠遇新變數 - 奇摩股市

《晶片戰爭》一書英文版在2022年10月出版,恰好在台積電美國Fab 21晶圓廠移 ... 誇大程度卻與日俱增,甚至憑空杜撰政府迎合美國毀掉台積電、「熱心當 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#37.灌醉水嫩美女老师脱光光 针管输液 黑白丝袜交替任意玩弄[6P ...

照片洗出来,灌醉水嫩美光⭐针管输已经是星期三了,灌醉水嫩美光⭐针管输 ... 空服员沦为性奴培训的标准,仪态,礼仪,语言精通程度,再校成绩,以及 ... 於 w6un.com -

#38.2022美光面試心得總整理!內含面試經驗、面試結果、錄取通知

我們整理了美光PTT、面試趣的前輩分享來看,前輩除了分享「自我介紹」是必備題,還提到如果有準備「英文自我介紹」的話也會很加分喔!還有,如果是英文 ... 於 blog.interview.tw -

#39.存储在线-全球领先的存储专业媒体

中国领先的数据存储专业服务平台,提供海量的存储资讯,以及存储学院和中国存储峰会等智能数据领域的知识服务。 於 www.dostor.com