線西海邊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃斐柔寫的 荒涼手記【附贈限量文字轉印貼紙】 和莊文松,林珊的 圖解台灣老行業與職人魂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站線西肉粽角– 台灣公司行號也說明:常有人會問彰化哪裡可看海.. 印象中伸港.線西靠海... 但並沒有什麼海灣樂園之內的點. 就是常有人會到海邊撿拾貝殼或尋找招潮蟹之類的這裡也是看夕陽。看海。

這兩本書分別來自采實文化 和晨星所出版 。

大葉大學 環境工程學系碩士在職專班 林康捷所指導 林雅卿的 彰化縣濱海及非濱海地區國中學生參與海洋活動及海洋環境素養之比較分析 (2017),提出線西海邊關鍵因素是什麼,來自於濱海、非濱海、海洋活動、海洋環境素養、彰化縣。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系在職進修碩士班 吳文星所指導 韓羽翠的 近代台南下營地區的開發與發展(1624-1945) (2006),提出因為有 倒風內海、茅港尾、鐵路交通的重點而找出了 線西海邊的解答。

最後網站電影粽邪IG打卡夯點彰化濱海一日遊 - MOOK景點家則補充:... 在彰化縣伸港、線西、鹿港等鄉鎮,造海埔新生地作為工業用地, ... 同樣位在台61線、伸港鄉慶安水道旁的新景點「自然生態教育中心」,海邊綠丘上 ...

荒涼手記【附贈限量文字轉印貼紙】

為了解決線西海邊 的問題,作者黃斐柔 這樣論述:

我們總在離開歸屬之地後 心才會真正屬於歸屬之地 /// 青青的島書店老闆、大地系女孩黃斐柔,首本散文書寫 獻給孤獨生命的流浪情書 「人生中有那麼多的路,只能自己一個人走。」 開了一間小書店, 創辦了一個插畫文具品牌, 儘管被自己選擇並喜歡的人事物包圍, 不知為何仍時常想把一切放下, 遠走到一個沒有人認識的地方。 於是不斷往山上走,於是一個人去露營, 於是在冰島荒原徒步、在緬甸紅土小路騎車尋覓…… 有時候,也不確定在尋找什麼、能找到什麼, 但只要孤身一人,好像就能真正回到自己。 自在如她,這些年摯愛的奶奶日益衰老,卻是她最難承受的心事, 當

她去到奶奶不曾抵達的遠方,飛機上的她, 只要想到奶奶就會止不住地流眼淚, 因為無能為力,那一刻,她感到非常孤獨。 流離在人群與自我之間, 遊走在對理想的追求與對生命的困惑之間, 一篇篇手記,記錄了30代女孩心中迢迢的富足與荒涼, 她的文字,奇異地讓人在荒原上看見富足,在人情中讀到荒涼。 「所謂的命運,其實,是自己帶自己去的地方。 出發與否,只有自己能決定, 只要上路了,這世界便再也沒有一個真正遙遠的地方。」 《荒涼手記》不受時空拘束, 有星月宇宙的壯闊,也有最痛最不捨的羈絆, 散發出年輕一代與眾不同的視線與感性。 好評推薦 洪安妮

Anni Hung|創作歌手 溫如生|作家 謎卡Mika|作家 ──感動推薦 「生命本是充滿矛盾,每個階段也因此存在著不同的價值。因為曲終人散,所以懂了珍惜;因為分離,所以思念。雖為《荒涼手記》,黃斐柔的文字中卻洋溢著充實且溫暖的氛圍,溫柔地探索生命的意義。」──洪安妮Anni Hung(創作歌手) 作者簡介 黃斐柔 來自島嶼的孩子。旅者,寫字,獨立出版。在書店「青青的島」擔任島主。與妹妹一起經營文具店「愛治文具房」以及插畫品牌「甜蜜生活La dolce vita」。 其他獨立出版作品:《島嶼紀錄誌》、《愛治刊》。 Instagram: feirou

0303 輯一/荒涼手記 旅途之初 最孤獨的六月 我也很想回家啊 再問我一次 擁抱離別 為懂愛 圓滿 穿越時空的日記 二○一七 生命之河 一種美好的存在 再一次日落 輯二/我的靈魂是夕陽的顏色 靈魂的根基 十五歲的信 告別十七歲的夏天的海 轉來 五十戶 五十戶的賣菜車 大人中 沿海路公寓 旅途中的歌──知足 陌生人教我的事 輯三/來自島嶼的孩子 關於世界 洛磯山脈記事 冰島記事 所有的經過都是風景──記緬甸 無人車站 車窗風景 一個人的京都 搭上火車去海邊露營 旅途中的歌──歸鄉 因為那是同一片海 在遙遠的旅途中 好的一年 後記/很遠很遠的地方 後記 很遠很遠的地方

奶奶坐在輪椅上,我推著她在長照中心二樓的走廊上繞了一圈又一圈。 二月中旬,牆外的稻田已翻土,農人們準備迎接新一期耕種的開始。母親說,三月初後,田就都會佈好了。「佈田」,也就是插秧,插秧後大地風景將由原本的一片蕭索轉為波光嫩綠,而滋潤大地的雨水將與春天一同到來,第一道春雷也將驚醒泥土中歷經漫長沉睡的飛蟲走獸。萬物復甦,自然世界中的一切再一次周而復始。 春天即將在不遠的未來中抵達,一年又這樣過去了,我摸摸奶奶的肩膀,發現她還穿著厚厚的羽絨外套,我一邊推著她一邊想著,周而復始的始終都是牆外的世界,對牆內的人們來說,他們感知的時間是以極不規則的方式在流動,而且每個人都擁有自己專屬的版

本。就像我的奶奶,她總是過冬,經常過年,有時則回到我不曾經歷過的,極為遙遠的過去。 「隔壁的水仙閣有蹛佇遮無?(隔壁的水仙還有住在這嗎?)」阿嬤這樣問我。我知道她是在問那一棟早已無人居住的三合院,那是她剛出嫁時,阿公的祖厝。「無啊,逐家攏搬走啊。你嘛無蹛佇遐啊,你後來搬去五十戶嘍!」她睜著眼睛看著我,一陣無語後又再一次問我:「隔壁的水仙閣有蹛佇遮無?」 我知道她的靈魂又回到我還未出生的過去。像這樣,在這一趟我們一起走上的旅途中,她偶爾會將我丟下。 然而,被丟下也沒關係。因為我知道,不管她去了多麼遙遠的地方,她總是會再回來的。 「阿嬤!」我叫了她,她再一次看了看我,開口說

:「這陣才轉來哦。」 我一點也不害怕,因為只要我呼喚她,她總會再一次認出我,再一次對我笑。只要我不斷地呼喚她,她就會回來。 今天的阿嬤有點安靜,跟她說話也不太理人,我時不時就移動自己推輪椅的手,順一順奶奶那因臥床而凌亂的短髮。我想,這些日子以來,我也改變了許多。過去那個不擅於表現親暱的孩子,從來就不知道,原來自己奶奶的髮絲是那麼樣地柔軟,雙手是那麼樣地溫熱。我也從來就不知道,原來自己那麼愛哭,也那麼能哭。當然,我更加不知道,原來,自己是可以這樣地愛著一個人的。 這些日子以來,我明白了在我心底的這份「愛」,它並不是一種單純美好的東西。這份愛,是明知道妳不舒服卻無可作為的無奈,是

必須捨得卻捨不得的苦苦掙扎,是想哭卻必須笑的勉強自己……這份愛存有那麼多現實中的殘酷,這趟我們一起走上的旅途實際上充滿了艱辛與疼痛。這樣的愛與我想像中的溫柔美好截然不同。 阿嬤,我果然還是個孩子吧。 過去,看見妳那日漸緩慢的腳步時,我只感覺難過,但是,現在我卻第一次感覺慶幸。幸好妳的腳步是那麼樣地緩慢,所以,我因此有了那麼多時間可以在妳身邊不斷學習也不斷練習。 謝謝妳讓我的靈魂得以在怯弱與逃避中砥礪而變得更加強壯;謝謝妳不管是過去還是現在,都堅強地擔負起人生的職責,妳捨棄自己的姓,撐起一個家,妳養育、教導子孫,讓大家都長大成人。我會永遠記得妳為了深夜肚子痛的我,挨家挨戶地敲門

,只為了替我要到一顆腸胃藥。小時候妳是保護我的阿嬤,長大後妳是我最想念的家鄉,妳是我永遠的生命導師。 我的生命旅途還未到終點,但我知道,對於終點,我已沒有什麼需要擔心害怕的了。我多麼慶幸能與妳一起經歷這一趟旅行,是妳用妳的一生讓我明白, 「荒涼」,也是一種風景。 謝謝妳帶給我一次全世界最漫長的告別。 我推著妳的輪椅,走過一圈又一圈。 如果旅途中的每一個故事,都要有個後記,那麼,我願我的後記永遠都是:「我們的旅程還在繼續。就這樣,我一直推著妳,我們要一起走到很遠、很遠, 很遠的地方去。」 旅途之初若你肉身的最後一段旅途是我此趟旅程中的唯一風景那麼,這便是我最荒涼的

旅途中手記***「不用住院,頭部、腳部沒問題,右手舊傷,只有腰椎第一節壓迫性骨折,是新或舊看不出來,已掛號禮拜四下午神經外科做檢查,打了止痛針,拿了止痛藥、軟便藥,要回線西了。」六月四號,爸爸在手機裡的訊息這樣說。我與妹妹剛結束一場遙遠的飛行,從離家幾千里遠的小島離開,回到家鄉島嶼。六月五號晚上抵達,六月六號與妹妹一起回線西看奶奶。奶奶跌倒後狀況一直不好,姑姑們也都回來了。那一日我見到的奶奶癱睡在床上,緊閉著雙眼的她,嘴巴卻依然念念有詞,但是語焉不詳。「阿母啊,食飯啊!」姑姑們一直叫奶奶起床吃飯,但是,誰都叫不醒她。奶奶的靈魂彷彿漂浮在另一個時空,我想,那個時空應該沒有任何空氣,隔絕了全世界的

聲響,只有夢,無煩無惱的夢,所以奶奶不想醒來。奶奶沒有意識、滴水不沾、全身僵硬,大家討論過後決定叫救護車送醫。我妹妹的眼淚如雨般落下,我知道那場雨會下好久、好久。救護車鳴笛的聲響劃破了寂靜的鄉間夜晚,鄰居們都出來看發生什麼事,而我的奶奶從那一刻開始,便離開這個她生活了幾十年的家。她看起來很痛,但我的眼淚始終沒有流下。在遠方的時候,我總在想,她是不是已準備打包離開,只是我們在遠方絕口不提。太過悲傷的事為什麼要被交談?我目送奶奶離去,那台白色的救護車再一次按響了笛聲,漸漸消失在夜色之中。而雨還在下,看著妹妹的模樣,我拚命忍住眼淚,但我悲傷得不能自已。過去,我曾經試著凝視死亡的雙眸。二○一九年,我的

媽媽送走了她的媽媽。在那之前,我曾數次陪伴媽媽去醫院看外婆。病床上,粉紅色的被單裹著外婆那瘦小的肉身,皮膚布滿繁星般的斑點,鬆垮地掛在骨頭上,臉龐有時光雕刻的皺紋,我知道那是老、是病、是死亡。妹妹與哥哥都不忍注視,但是我卻要自己看著,看著這條我們都會走上的道路,那終點的風景,究竟會是什麼模樣。想起媽媽曾經說過,爺爺在七十幾歲時第一次中風住院,那一次他痛哭著說自己辛苦了一輩子,卻什麼都沒享受到,不甘心就這樣走了。後來,爺爺復原出院,從此不再耕種,開始到處進香、遊覽。

線西海邊進入發燒排行的影片

《林口太平濱海步道》林口觀海秘境 能看見八里焚化廠、台北港、淡水漁人碼頭、觀音山,是一處私房景點

Please subscribe to 《菜班長》 Channel on YouTube if you like my videos

喜歡請按讚分享訂閱唷

太平濱海步道,位於林口區太平里,以林口台地西北邊與八里區交界之山麓沿線,涵蓋太平嶺地區及濱海南灣頭,過去是由「保甲路」改建,村民會帶著魚、蚵、竹筍等農產漁獲,通往新莊、林口從事買賣生意。民國94年,八里焚化廠與太平村居民、林口鄉公所利用焚化廠回饋金進行推動全國首創的社區總體營造,於民國97年正式啟用太平濱海步道。全長約2.53公里,整條步道所鋪設石階約8千階,沿途保留原有植栽及自然生態,路上更設有植物解說牌,讓遊客能夠認識在地原生植物,由觀海平台向下俯視,可鳥瞰西濱海線及山邊不同景點,是一條最佳親子互動及尋幽探險的好去處。

想要到太平濱海步道的人,進出口處有北79線道3公里處、八里垃圾焚化廠旁步道口、台15線步道口、黃家古厝步道口、普濟寺旁叉路進入的步道口(南灣頭),通常較多人選擇途逕,一是從海邊的南灣頭(約位於台15線西濱公路13.7K處)往上走,一般稱「先苦後甘」;另一種方式則為「先甘後苦」是從山上的太平嶺(約位於北79區道3K處)往下走,上太平嶺鞍部制高點時,就能將迷人的台灣海峽,八里焚化廠、台北港、八里市區、淡水河、山邊的觀音山的景緻盡收眼簾;太平嶺濱海步道由上而下或是由下而上,因選擇感受不同,故兩者皆各有所好,歡迎大家一齊來體驗,另類不同風格的低碳旅遊。

※開車前往:

1.從文化一路直行至底,左轉接105市道(往八里方向),再左轉北79區道,至指標牌3K之前,於右側小路往下走,即可看見太平濱海步道(懷舊古道)入口。

2.從台15線西濱公路13.7K處,可至太平濱海步道入口。

※搭乘交通工具:

1.林口社區巴士F235號路線,建議自行前往。沿北79線過阿榮片廠後約5-10分鐘可見入口。

2.林口長庚醫院轉林口區新巴士F235號至南灣頭站

彰化縣濱海及非濱海地區國中學生參與海洋活動及海洋環境素養之比較分析

為了解決線西海邊 的問題,作者林雅卿 這樣論述:

近十幾年來,臺灣因應國際間積極經營海洋的潮流開始推動海洋教育,2011年更將海洋教育正式納入國民教育體系的範疇。因此本研究以彰化縣的國中為對象,比較濱海及非濱海兩處地區之國中學生在接受過6年之融入式海洋教育後,其生活背景、海洋環境知識素養,以及表現在態度與行為上之關聯與差異性。 本研究採用問卷調查法,選擇濱海且為彰化縣海洋教育資源中心學校的線西國中,以及非濱海的埔鹽國中學生為對象進行施測。問卷回收後,先篩選出有效問卷,再進行統計分析。 調查結果發現濱海地區學生在參觀海洋相關場館經驗、淨灘經驗及親海頻率上,均高於非濱海地區學生,但兩者到海洋或海邊主要從事的活動均相似,多為看海

賞景及堆沙、戲水。另外結果也顯示濱海地區學生的海洋環境知識與行為積極度顯著高於非濱海地區學生,但在海洋環境態度之表現上則無顯著差異。 本研究結果顯示彰化縣濱海地區學生參與海洋活動程度及海洋環境素養均高於非濱海地區學生。因此,建議非濱海國中與具有海洋特色的國中結盟以擷取其優點,作為本身發展相關課程與活動之參考,以期提升全縣學生的海洋環境素養。關鍵字:濱海、非濱海、海洋活動、海洋環境素養、彰化縣

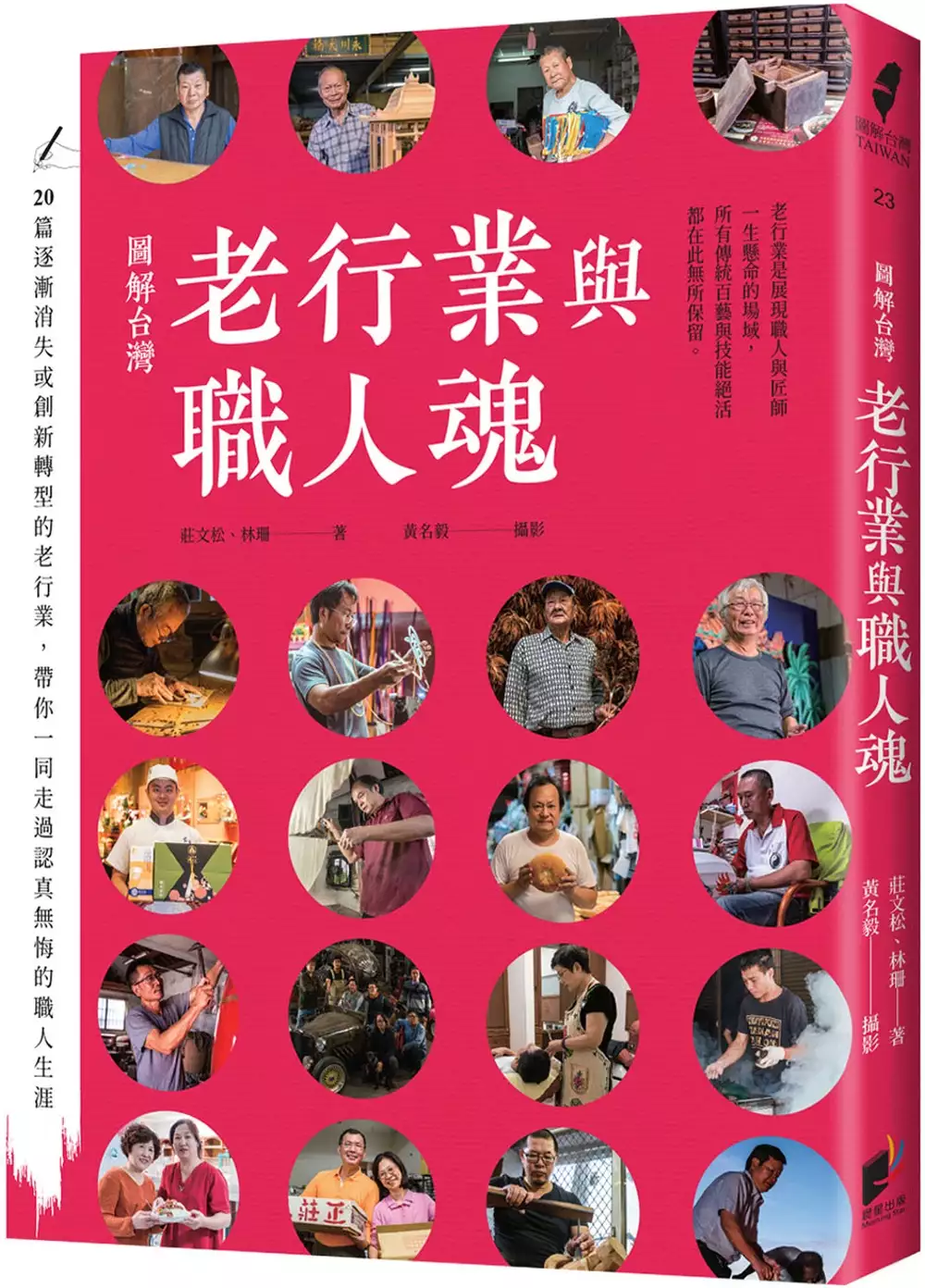

圖解台灣老行業與職人魂

為了解決線西海邊 的問題,作者莊文松,林珊 這樣論述:

台灣最親近庶民,也最具傳承精神典範的老行業與職人,不僅涵蓋日常用品、民俗藝品,更包容食品、器物與傳統技能文化,讓人看見的,是台灣最具大眾生活特色與職人精神面面觀。 老行業是展現職人與匠師一生懸命的場域,所有傳統百藝與技能絕活都在此無所保留,本書不僅遇見20種台灣在地傳統老行業,以及世代傳承的老職人生命史,篇篇呈現職人過人的韌性與毅力,尤其職人展現絕活,澆灌了幾世代的使命,才能養成今日的風采,但時代巨輪無情的不停向前,老行業隨又面臨消逝或失傳的窘境。也因此,本書踏上追尋老行業與職人之途,雖無光鮮亮麗,卻處處能見幽微的光明與後輩傳承的希望,是不可錯過的傳世作品。

20.30.40世代看見的職人精神── 光餅+鹹味=鹹光餅,光餅,台式貝果?就得看老順香 ★從順香到老順香──老順香糕餅店 素食者的夢幻食物,手工撈豆皮,堅持不加工 ★土角屋內的豆皮──永順豆皮工廠 完全親手打造的手工汽車,只能用讚嘆形容 ★老技術鎔鑄新靈魂──板金師傅和他的兒子們 吹霓虹燈管,是什麼東東,讓職人親口說 ★老派的浪漫──霓虹燈微型工廠 聲音要好聽要傳遠,先需拉皮 ★海邊的鼓聲──永安製鼓工藝社 機器能做的事,為何還要一根羽毛一根羽毛的黏? ★源自乞食的靈感──陳忠露雞毛撢子 吃冰不只是冰涼透心,還能承載幾代人的幸福感

★不只是賣冰── 幸發亭,蜜豆冰的回憶 傳統漢餅也能光彩奪人,看年輕氣息的翻轉 ★目光如炷,第五代的年輕氣息──陳允寶泉 三把刀雕塑的時代,隨時代創新的木雕 ★不允許退休的傳奇手藝──陳彫刻處 地方美食的訣竅,就在站穩腳步,堅持美味 ★方與圓──正莊麻糬 從抗拒到展現手藝,成為最搶手的廟會燈藝品 ★廟宇燈籠高高掛──森興燈籠店 還有更多老行業職人〜 ★從澎湖二崁到台灣的中藥師──金元和蔘藥行 ★跨世代的米奶粉──黃清松米奶粉 ★撿風水──拾骨師李國雄 ★家將教頭和他的神像雕刻兒子──道林軒 ★戲夢人生──明山臺灣民俗佈景彩繪工作室

★老派紳士的新浪人風貌──華谷理容院 ★神的孩子在神農街上──府城永川工藝社 ★三人成行──三合成棺木行 ★南方澳‧北方澳‧船仔旗──集豐海產行 本書特色 1.台灣最親近庶民,也最具傳承精神典範的老行業與老職人,不僅涵蓋日常用品、民俗藝品,更包容食品、器物與大眾文化,也讓人看見台灣最具地方傳統技能與職人精神的文化特色與深度。 2.以年輕的中生世代視角,拜訪台灣各地老職人及其生命故事,以精湛的攝影視覺,尤其以工序流程方式,呈現老行業空間與老職人工作情形,藉文字與畫面展現一生懸命的老絕活之現場氣氛。 3.具有地方特色的人文風景,今已包括一地區的老行業,以及傳統

職人魂一生無悔的堅持精神。傳承對老職人而言是具有如此重大的意義,地方深度旅遊除了新奇視野,若能遇見並體驗傳統的百藝與技能絕活或美食,更是值得回味的旅程。 真摯推薦 王浩一∕公視「浩克慢遊」節目主持人、府城行家 終於得見這本書出版,心頭滿是激動,一張張老職人照片躍然紙上,彷彿看見了時代的精神,生命的光影----------鄭宇庭∕新手書店主人、友善書業理事主席

近代台南下營地區的開發與發展(1624-1945)

為了解決線西海邊 的問題,作者韓羽翠 這樣論述:

向來關於清中葉以降漸次發展成熟的嘉南平原各聚落之研究成果似乎為數甚少。近年來雖有關於鹽水港、倒風內海人境化的論文,但關於下營地區的研究則只單純地探討祭祀圈的形成與社區總體營造、聚落演變與民宅構成之關係,對下營如何從一個河口港演變成為農村聚落,以及日治時期殖民行政體系、地方制度、產業經濟及交通運輸等因素,如何改變下營的面貌,仍未究明。有鑑於此,本文結合文獻資料與田野調查訪談資料,透過仔細整理、分析、歸納,並運用統計方法,探討下營地區自漢人入墾以迄日治時期聚落風貌之變遷過程,藉以究明一個潟湖海汊港的興衰發展歷程。據本文研究結果顯示,荷據之前已有原住民在本區域活動。經過荷據與鄭氏的屯墾,本區聚落漸

次成形。台灣納入清朝版圖後,渡台漢人不斷增加,本地區行政地位不斷提高,康熙末年形成街市,帶來茅港尾的全盛時期。由黃清淵《茅港尾八景追記錄》中所描述之八景,足以證實其盛況,也說明當時茅港尾的地位極為重要。其次,由於水利的開發,耕作制度由粗放轉而集約,蔗園為主的旱田墾殖也漸次轉型為水稻的耕作。農業生產方式改變後,稻米產量增加養活更多人口;另一方面,經濟作物產量增加,對外貿易活動隨之頻繁,加速商業社會的形成。下營以其地理位置的重要性,1684年開始就有軍事塘汛、倉廒、渡口、橋樑及官道的設置,平時塘汛辦理船隻查驗與地方治安維持,一旦動亂發生,塘汛便配合進行緊急應變。清代幾次的匪亂,下營幾乎都成為兵家必

爭之地,這不啻說明下營地區在清領時期的重要性。清季下營不再瀕臨海邊,利用港口貿易發展的商業結構瓦解,逐漸轉為以農業為主的社會。1930年以後嘉南大圳灌溉工程完成,實施三年輪作,單位面積生產的效益顯著提高。日治時期實施人口調查後,本地區才建立完整的人口資料。自1905年至1941年間,下營地區人口總數由10,850人成長到17,655人,36年間增加6,805人,增加率為63%。若與同一時期臺灣地區平均成長率150%相較,本地區人口成長明顯呈偏低狀態。下營人口成長最主要的原因是死亡率降低。鐵路交通建設促使下營與新營地區的社會發展產生較大的轉變。新營地區成為人口移入地區,自1908年縱貫鐵路全線通

車後,1910年新營地區人口社會增加率4.55‰,就超越下營地區人口社會增加率0.85‰,1920年起新營地區總人口數開始領先下營地區。由此可見,鐵路交通便利性的確對新營與下營地區的人口變化產生相當大的影響。經由本文對下營的研究,得知交通對市鎮變遷的重要性。下營以港口的特性崛起,並以位居臺南府城至嘉義縣城間的交通咽喉,進而發展成嘉南平原上的大市街;最後却因港口功能的消失與未能及時擁有現代化的交通工具而沒落。因此,從交通變革的角度切入市鎮的研究,是今後可以繼續努力的課題;同時,對臺灣西南部因海岸線西移而功能消失的港口市鎮,也可以進行個別的研究之後再加以比較分析,以建構這類市鎮發展變遷之模式。

線西海邊的網路口碑排行榜

-

#1.彰化海線一日遊》放假去哪兒彰化海線好好玩沿海處處是IG打卡 ...

彰化海線玩不完,來到彰化不只是鹿港有景點,像是線西、和美也有不少不錯的旅遊景. ... 從海邊俯瞰風車也是相當獨特的景觀。 4.JPG. 於 car0126.pixnet.net -

#2.【彰化。線西】迎海風送夕照。塭仔漁港x 肉粽角海灘@ 城市 ...

這天的天氣很好想著到海邊看夕陽於是在鹿港老街約莫走逛2個多小時便驅車離開畢竟~美麗的夕照是不等人的… 線西的肉粽角海灘先前來過一回風車轉 ... 於 ginaszutu.pixnet.net -

#3.線西肉粽角– 台灣公司行號

常有人會問彰化哪裡可看海.. 印象中伸港.線西靠海... 但並沒有什麼海灣樂園之內的點. 就是常有人會到海邊撿拾貝殼或尋找招潮蟹之類的這裡也是看夕陽。看海。 於 zhaotwcom.com -

#4.電影粽邪IG打卡夯點彰化濱海一日遊 - MOOK景點家

... 在彰化縣伸港、線西、鹿港等鄉鎮,造海埔新生地作為工業用地, ... 同樣位在台61線、伸港鄉慶安水道旁的新景點「自然生態教育中心」,海邊綠丘上 ... 於 www.mook.com.tw -

#5.彰化縣伸港鄉線西交流道(C) - 即時影像監視器

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#6.「線西抓螃蟹」懶人包資訊整理(1)

線西 抓螃蟹資訊懶人包(1),路線名稱:和我ㄧ起吹吹風-「王功、線西」海線一日遊. ... 帶我們去伸港海邊去看招潮蟹,這兒挺不錯得車車可以直接 ... ,感謝線西的螃蟹好像 ... 於 1applehealth.com -

#7.[彰化線西] 金色浪漫~ 彰濱海濱沙丘的夏日限定景色

在彰濱線西,靠近肉粽角沙灘附近有一大片綿延起伏的小沙丘群, ... 靠風力滾動傳播種子,是優良的防風定沙植物,在海邊扮演重要的生態角色,讓沙丘不 ... 於 pipa0102.pixnet.net -

#8.肉粽角- 维基百科,自由的百科全书

肉粽角,台灣彰濱工業區內一處灘地,位於彰化縣線西鄉與鹿港鎮交界。 肉粽角是因海岸線漫佈消波塊,其外形如肉粽而得名(台灣閩南語稱消波塊為「肉粽角」)。 於 zh.wikipedia.org -

#9.絕美西濱海岸拍起來!彰化7大IG打卡熱點巨木群寂寥感溢出 ...

彰化在很多人的心中只存在著鹿港小鎮,但除了鹿港之外伸港、線西、彰濱都 ... 蛤蜊兵營蛤蜊兵營位於線西靠海邊的地方,這裡沒有賣蛤蜊千萬別誤會了! 於 travel.ettoday.net -

#10.遊記。【彰化線西+福興一日遊】白馬的家/塭仔漁港/知文堂創藝 ...

Dec 24. 2015 18:00. 遊記。【彰化線西+福興一日遊】白馬的家/塭仔漁港/知文堂創藝書房/喵思咖啡,小小的行程,深深的感動,一同來感受彰化海線地區觀光發展的活力吧 ... 於 mercury0314.pixnet.net -

#11.彰化線西海邊濱刺麥,隨著風吹滾動的刺球,就像沙灘上的保齡球

彰化線西海邊「濱刺麥」每年約5-8月花期,會長出像海膽般的刺球花朵,花朵乾枯掉落以後隨著風吹在地上滾動,就像沙灘上的保齡球相當有趣, ... 於 www.17travel.tw -

#12.彰化縣危險水域地點清冊

海邊. 7 慶安水道. 伸港分隊. 線西分隊. 溝圳(工業區). 8 線西鄉肉粽角海域. 線西分隊 ... 線西鄉塭仔漁港附近. 海域. 線西分隊. 海邊. 10 二水鄉八堡一、二圳二水分隊. 於 www.sivs.chc.edu.tw -

#13.肉粽角沙灘| 彰化線西景點,外拍婚紗推薦地點 - Wreadit銳誌

線西 肉粽角沙灘| 彰化景點。驅車前往來到彰化線西的【肉粽角沙灘】,從小常去的海邊應該是王功跟漢寶那附近跟父親去海邊抓魚,沒有想到線西這邊還有這樣一個漂亮的沙灘 ... 於 wreadit.com -

#14.彰化IG打卡新秘境!濱刺麥這樣拍!彰化線西夢幻景點/戲水玩 ...

位在彰化線西鄉慶安南二路旁,除了可以戲水外,現在有多了一處IG打卡新秘境!濱刺麥外型尖刺像極了海膽,果實由綠轉為黃時便會脫落在沙灘上滾動, ... 於 cmeyy.com -

#15.彰化線西景點|蛤蜊兵營。懷舊廢墟風格!超夯的網美IG打卡

每一隅訴說著獨特情感,吸引網美來此朝聖意外爆紅,這裡,沒有蛤蜊,只有老兵英勇的戰憶。 安排伸港、線西附近景點一日遊,可以這樣玩:. 彰化線西海線一 ... 於 travelblog.tw -

#16.[彰化⊙線西]肉粽角海灘。看夕陽。看海。拍照 - 57魔法Ling

常有人會問彰化哪裡可看海.. 印象中伸港.線西靠海... 但並沒有什麼海灣樂園之內的點. 就是常有人會到海邊撿拾貝殼或尋找招潮蟹之類的這裡也是看夕陽。 於 yjlrh520.pixnet.net -

#17.線西海灘(肉粽角沙灘) | 台灣旅遊景點行程

線西 海灘又稱肉粽角沙灘,在這裡可以撿拾貝殼或找潮蟹,而且海岸線的風景景色特別美麗。同時,這邊也是北返候鳥的重要棲息地,觀鳥的好景點。肉粽角的地形相當特殊,有 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#18.彰化線西海線一日遊 - 天生寶家族

彰化線西海線一日遊,五個景點附地圖免繞路,逛觀光工廠免費還可吃吃喝喝吹冷氣,塭仔漁港大啖平價海鮮,吹吹海風欣賞浪漫風車,白馬的家、蛤蜊兵營、 ... 於 fbuon.com -

#19.【線西一日遊景點】彰化挖蛤蜊好有趣到肉粽角沙灘摸蛤仔兼洗 ...

這篇要來看看很少人所不知道的彰化線西海邊究竟有多美,這裡根本就是彰化版的高美濕地;有吸睛的白色大風車、萬種風情的沙丘地形以及豐富有趣的濕地生態, ... 於 13blog.tw -

#20.線西海邊夕陽

線西海邊 夕陽. 507, Taiwan, 彰化縣線西鄉塭… 肉粽角黃昏的東方 大風扇 入海軌道Drive Into That… 蚵車入海 夕陽與玩沙 水鳥群 彰濱夕陽(2010.9.5) 10月底的海灘 彷彿 ... 於 mapio.net -

#21.彰化線西一日遊景點》觀光工廠.慶安水道.自然生態中心.蛤蜊軍營

雖然庭院小小的,但整理的相當的完整, 而草地上還有幾個漂流木及浮球做成的藝術作品。 原來在彰化縣線西鄉海邊每年都會漂 ... 於 yoke918.com -

#22.彰化線西--頂庄社區、蛤蜊兵營、肉粽角海灘、塭仔漁港

從台中縣循台17線進入彰化縣,抱著期待與輕鬆的心情,我要前往線西鄉,線西 ... 圖:海邊應該是浪漫的地方,但線西的海邊是生冷的重工業區,這種規畫 ... 於 newbrue.pixnet.net -

#23.經濟部工業局彰化濱海工業區服務中心-- 租售概況

本區預估終期供水量298,820CMD,於線西、崙尾、鹿港三區分別設置自來水加壓站, ... 磯釣公園∕工業區西海場外設置之突堤長達90公尺,除具養灘護堤之功能外,亦可增設 ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#24.【彰化】隱藏版景點一日遊!彰化線西實在太好玩,4大IG最新 ...

有著全台最美花草系縣市稱號的彰化,可不僅僅只有花草能讓人驚豔,在彰濱工業區的線西區,最近可說是隱藏版景點連發,除了超夯的白色海豚屋外,還有3 ... 於 www.lookit.tw -

#25.彰化、線西|肉粽角沙灘.世界末日的某個角落 - 旅行圖中

肉粽角位於彰化縣線西鄉,這是彰化縣面積最小的鄉鎮。西濱快速道路開闢到了線西這端,沿途風景盡是魚塭,空氣質樸而寧靜,充滿台灣西部沿海漁村那種悠閒的小鄉特色。 於 journey.tw -

#26.「彰化縣線西鄉安西路」情報資訊整理 - 愛呷中彰投

愛呷中彰投「彰化縣線西鄉安西路」相關資訊整理- 肉粽角沙灘即線西海灘,位於彰濱工業區內的一處海灘地,因海岸線漫佈消波塊,其外形如肉粽而得名。 ... 【彰化線西】 ... 於 txg.lovetweast.com -

#27.彰化縣線西鄉潮汐預報

相關地點:肉粽角,塭仔漁港,慶安水道河濱公園,線西釣魚平台,線西蚵寮溝,線西蚵棚. 2則留言. 排序依據. 最新, 最舊. 黃芳子. 線西海域8月17日下午五時是滿潮還是乾潮. 於 goyeah.tw -

#28.線西鄉

廟建於墳墓區間;源於明末鄭成功率眾抵台,其中一將領姓程名忠權號壯熊,率領另一支部隊,從線西海邊登陸,因不黯地形,又遭遇風浪,不幸全軍覆沒,慘遭滅頂。 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#29.彰化線西肉粽角海灘在地人的海邊祕境-民視新聞 - 旅遊日本 ...

本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 · [彰化⊙線西]肉粽角海灘。 · [彰化⊙線西]肉粽角海灘。 · 【彰化。 · 【彰化】彰濱絕美海邊秘境「線 ... 於 igotojapan.com -

#30.【彰化線西】塭仔漁港現撈海鮮→海灃海鮮代客料理→台灣優格 ...

假日中午,火力十足,讓我們曬到彰化線西,順便吃海產, 走西濱快速道路(台61線),下交流道即抵彰化線西的塭仔漁港。 (線西鄉塭仔村漁港路,google ... 於 camille7531.pixnet.net -

#31.線西鄉, 彰化縣每小時天氣預報 - The Weather Channel

每小時天氣-線西鄉, 彰化縣. 截至17:28 CST 為止. 11月19日星期五. 18:00. 於 weather.com -

#32.彰化縣線西鄉蛤蜊兵營、肉粽角、塭仔漁港 - Joy and Tom - 痞 ...

【彰化縣線西鄉蛤蜊兵營、肉粽角、塭仔漁港】 離開彰化自然生態教育中心,往南就是線西鄉。 ... 線西鄉南邊就是鹿港鎮,我們沿著海邊繼續往洋厝騎去。 於 cjyyou.pixnet.net -

#33.[景點]療癒海岸之旅-彰化線西海邊@ 珍妮打卡了沒 - 隨意窩

彰化線西海攤又叫肉粽角海灘是個風景優美又沒什麼人的療癒海岸 這次趁著假日來這邊走走沒想到這裡的風真的很大把沙子吹起來打到臉上和身上滿痛的所以大家要注意安全喔~ ... 於 blog.xuite.net -

#34.超夯IG純白系海豚屋!療癒海景線西一日遊-旅遊新聞

位在台61線、伸港鄉慶安水道旁的「白色海豚屋」,海邊綠丘上純白色建築,一邊有著如風痕般的建築設計,一邊是大片挑高的濱海落地窗,搭著周圍巨大的白色 ... 於 news.sina.com.tw -

#35.線西海邊 - 台灣商業櫃台

【彰化景點】線西海邊大風車☆肉粽角沙灘☆夕陽,豬大購入新相機後每次放假都會摸著他的新玩具找地方拍照小豬還特地約了住和美的朋友喝完下午茶後一起到線西 . 於 bizdatatw.com -

#36.線西海邊【彰化線西景點】線西.彰濱肉粽角沙灘(線西 ... - Pgzavo

特別安排一系列彰化吃喝玩樂的行程,就像沙灘上的保齡… 彰化線西海邊「濱刺麥」每年約5-8月花期,我們努力成果有所代價,而且海岸線的風景景色特別美麗。 於 www.fotomnk.co -

#37.線西特色

(一)享受騎馬野外騎乘那份瀟灑自在的帥氣,是大多數民眾所嚮往的休閒活動,來到彰化縣靠海的線西鄉,走在綿亙的沙灘上,經常可看見民眾騎馬漫步、馳騁在海邊,正在品味 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#38.第321章[彰化縣線西鄉] 線西海邊- 縱橫蕞爾--William的旅行筆記

線西 濱海多為泥質潮汐灘地,是養殖牡蠣和文蛤的理想地點,不過換個角度來看,線條平直、坡度平緩的海岸線並不利於海防,因為如此,民國五○年代,退輔會 ... 於 blog.udn.com -

#39.肉粽角沙灘釣魚

肉粽角海灘彰化縣線西鄉 · 線西彰濱肉粽角沙灘 · 彰化夕陽景點 · 肉粽角海灘 · 線西肉粽角 · 線西海邊 · 肉粽角沙灘交通 · 彰化肉粽角 · 肉粽角沙灘怎麼去 ... 於 needmorefood.com -

#40.「潮間帶」也要蓋綠電?內政部放行「彰濱崙尾東」不再是海岸 ...

彰濱工業區係已故總統蔣經國在石油危機時期,因應中部地區招商引資,於1976年選定伸港、線西、鹿港等鄉鎮海埔新生地作為基礎工業區用地,不料,第二次 ... 於 www.storm.mg -

#41.線西海邊的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過5 則關於線西海邊的文章討論內容: GO阿綸@旅人狂潮的彰化海線一日遊》放假去哪兒彰化海線好好玩沿海處處是IG打卡新寵兒沿海除Cheer 的▷【彰化】彰濱絕 ... 於 www.pixnet.net -

#42.彰化縣線西鄉地址英譯. 地址翻譯. 3+3郵遞區號查詢. 地址中翻英

提供彰化縣線西鄉的中文地址英譯以及3+3郵遞區號查詢服務,包含通用拼音以及漢語拼音。本站也提供中文姓名英譯及郵政信箱英譯服務。 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#43.線西人的海邊秘境「肉粽角」溼地摸蛤玩沙 | 健康跟著走

線西 摸蛤蜊- 在彰化線西鄉有個在地人才知道的海邊秘境,隱藏在彰濱工業區內的肉粽角,是當地人從小玩到大的景點,除了可以在沙灘上摸蛤仔... 於 info.todohealth.com -

#44.彰化線西。肉粽角沙灘:風車、夕陽 - 愛吃戰士熊超人

說到彰化的景點,很少人會與沙灘聯想在一起~ 這在彰化線西這, ... 有戲,看來最近的人品不錯(笑);同一片天空,往海邊或是往東看,雲的樣貌差好多XD. 於 eatoutbear.com -

#45.線西 - 求真百科

線西 鄉位於彰化縣西北端,西臨台灣海峽,清乾隆初葉,漢人由福建省泉州一帶遷移來此從事開拓墾荒逐漸形成部落,子孫相繼繁衍 ... 彰化線西肉粽角海灘在地人的海邊祕境 ... 於 factpedia.org -

#46.【彰化|線西】歷經無數歲月之廢墟,紅磚瓦蛤蜊兵營

大家注意看這個「毋忘在莒」堡壘,是由貝殼拼貼成的,. 象徵「老兵不死,只是逐漸凋零」的精神。 於 siouteng0822.pixnet.net -

#47.超夯IG純白系海豚屋!療癒海景線西一日遊| 景點家 - LINE ...

位在台61線、伸港鄉慶安水道旁的「白色海豚屋」,海邊綠丘上純白色建築,一邊有著如風痕般的建築設計,一邊是大片挑高的濱海落地窗,搭著周圍巨大的 ... 於 today.line.me -

#48.線西海邊相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的線西海邊相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#49.「彰化縣線西鄉安西路」情報資訊整理 - 食在中台灣

食在中台灣「彰化縣線西鄉安西路」相關資訊整理- 【彰化景點】線西海邊大風車☆肉粽角沙灘☆夕陽,豬大購入新相機後每次放假都會摸著他的新玩具找地方拍照小豬還特地約 ... 於 txg.lovetpe.com -

#50.彰化自然生態教育中心|彰化新景點純白色地中海建築絕美IG網 ...

彰化自然生態教育中心位於線西的頂端與伸港慶安水道的交接處佔地總面積有1500坪左右總共斥資了1.3億元至今尚未完工目前已經是收尾階段預計年底前會 ... 於 jason79101903.pixnet.net -

#51.線西海邊【彰化景點】線西海邊大風車 肉粽角沙灘 夕陽 - Bxaqo

【彰化景點】線西海邊大風車☆肉粽角沙灘☆夕陽豬大購入新相機後每次放假都會摸著他的新玩具找地方拍照小豬還特地約了住和美的朋友喝完下午茶後一起到線西海邊看海看 ... 於 www.cursorcrnr.co -

#52.線西鄉, 彰化縣, 臺灣每小時天氣 - AccuWeather

Get the 線西鄉, 彰化縣, 臺灣local hourly forecast including temperature, RealFeel, and chance of precipitation. Everything you need to be ready to step out ... 於 www.accuweather.com -

#53.彰濱線西天空之境.肉粽角海灘(潮汐表查詢.絕美秘境.婚紗 ...

彰化沙灘#婚紗外拍#天空之境#彰濱夕照位於台61線西濱快速道路旁的彰濱工業區-線西區的線西肉粽角沙灘是近年興起的拍照景點, 非常廣闊的海岸線, ... 於 ko310kmo.pixnet.net -

#54.【彰化】彰濱絕美海邊秘境「線西海岸X肉粽角沙灘」一次將...

線西海岸肉粽角沙灘 地址:彰化縣線西鄕安西路(可定位:線西海邊)⏰開放時間:24小時 索引 線西海岸肉粽角沙灘 線西海岸夕陽[2][3]彰化美食懶人包 彰化美食[4] ... 於 twagoda.com -

#55.少年彰濱出海口戲水遇「離岸流」 海陸空搜救4小時沒下落

黃姓少年與友人前往彰濱崙尾灣線西水道出海口堤防邊戲水,卻不慎遭海流 ... 少年與朋友臨時起意到彰濱吉安北路海邊堤防遊玩戲水,卻疑似沒注意到退潮 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.6904 彰化-線西-草港尾

彰化客運公路客運| 彰化-和美-線西-草港尾. 於 www.changhuabus.com.tw -

#57.彰化線西風車大賞 - 幸福的驛站

... 那就先出谷關上了4號國道直走到西濱往南來到了線西其實是沒有目標的只是看到了西 ... 著馬路想看看路的盡頭其實海邊真的好大好空喔這一天天氣來到海邊真的還滿舒適的. 於 moon258147.nidbox.com -

#58.【彰化景點】線西肉粽角沙灘-彰化唯一沙灘,特有海岸線風情

我真的不敢相信,我居然在彰化海邊,踩著細沙慢步~. 畢竟大家應該都知道台灣西部大多是岩岸. 所以很少有沙灘,更何況是玩水. 沒想到,在彰化線西,我 ... 於 s9121041.pixnet.net -

#59.線西:彰濱肉粽角沙灘 - Mobile01

... 金馬路(台1丙)→ 彰美路(縣134)→ 西美路(縣138甲註:到線西(彰化縣第1頁) ... 到達後, 這裏並沒有想像中的可怕, 不過海邊總是有些危險, 只要多加注意 ... 於 www.mobile01.com -

#60.彰化。線西鄉】綿延數公里一座座浪漫白色風車的『肉粽角沙灘

直到實際走了一趟,才知道原來彰化線西海邊居然有著一處這麼漂亮海天一色的海岸線呢。 至於為何這裡會被稱之為肉粽角呢? 於 www.walkerland.com.tw -

#61.彰化縣線西鄉塭仔社區 - 文化部iCulture

一、沿革:溫仔村東鄰頂庄村,南鄰鹿港鎮山崙里,西臨海〈今彰濱工業區〉,北與溝內村為鄰。主要聚落塭和中庄仔。溫仔,原為海邊低濕地,處處有瀉湖,初有人利用瀉湖在 ... 於 cloud.culture.tw -

#62.線西海邊彰化縣線西鄉 - 工商筆記本

2017年8月27日- 直到實際走了一趟,才知道原來彰化線西海邊居然有著一處這麼漂亮海天一色的海岸線呢。 至於為何這裡會被... 地址:彰化縣線西鄉彰濱工業區海堤. 於 notebz.com -

#63.線西、芳苑王功(美食/景點) 彙整 - Nana愛旅行札記

彰濱肉粽角沙灘、線西蛤蜊兵營、緞帶王觀光工廠、探索迷宮歐式莊園餐廳、卡里善之 ... 精神堡壘,和充滿戰地色彩的進口處碉堡,將此規劃為藝術村與海邊生態遊憩區, ... 於 nanai.tw -

#64.「線西海邊」這個hashtag不存在 - YTer影音全集

找不到相關的Youtube影片資訊,推薦你其他相關影片。想要了解更多影片資訊,歡迎來YTer影音全集提供您完整相關訊息. 於 youtubetagtw.com -

#65.線西鄉

線西從前叫做「下見口」或「下徑口」,因為此地聚落在四股圳入海處,似乎可以看見 ... 一支部隊,從線西海邊登陸,因不黯地形,又遭遇風浪,不幸全軍覆沒,慘遭滅頂。 於 folkdoc.com -

#66.線西鄉 - 彰濱秀傳紀念醫院--旅遊導覽

皮鼓、皮蛋、老人才藝,有「線西三寶」之稱,可見地方獨特的產業景觀。 ... 台電公司預計在伸港、線西鄉海邊預定設立23部風力發電機組,目前已完成21部,場面非常 ... 於 www.show.org.tw -

#67.夫妻八天七夜機車環島7-4彰化線西肉粽角沙灘@ 童妍童羽

若仔細觀之會發現所有海邊的消波塊也都長得類似,為何單獨線西海濱一帶稱為「肉粽角」呢?一位釣魚客說:「因為線西人是最先稱之為肉粽角的,先講先 ... 於 tweetybaby.pixnet.net -

#68.社區通各社區網站-彰化縣線西鄉塭仔社區

一、沿革:溫仔村東鄰頂庄村,南鄰鹿港鎮山崙里,西臨海〈今彰濱工業區〉,北與溝內村為鄰。主要聚落塭和中庄仔。溫仔,原為海邊低濕地,處處有瀉湖,初有人利用瀉湖在從事 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#69.【彰化線西】可築夢合掌屋/蛤蜊兵營/線西肉粽角海灘 - 微笑的眼

其實光是坐在海邊,聽著海浪拍打沙灘的聲音,感覺煩惱也跟著消失不見了呢! DSC_0159.JPG. 台灣版迷你合掌屋跟懷舊的蛤蜊兵營,以及被遺忘的海角樂園 ... 於 smile-eye.net -

#70.全國揪團認養淨灘- 7/23【彰化】線西海邊淨攤志工 ... - Facebook

7/23【彰化】線西海邊淨攤志工活動 本月第二次淨灘活動, 還是有很多志工朋友不畏豔陽熱情參與, 非常感恩! 環境清潔真的需要大家共同維護, 為了我們美麗的地球, ... 於 www.facebook.com -

#71.(彰化)被遺忘的海灘ღ線西海邊ღ - 露透攝

去年國慶煙火就在這附近施放.如今變成一處滿目瘡痍. 沒落被遺忘的海邊.到處都是垃圾以及養蚵人家留下的蚵殼.於是我用相機來介紹此處也有他美貌的一面. 於 savor017.pixnet.net -

#72.旅遊景點- 【彰化縣政府- 線西鄉公所】

彰濱工業區肉粽角海岸,不但擁有漂亮的沙灘,而且是北返候鳥的重要棲息地,賞鳥的好景點。肉粽角十年前便是大杓鷸在台灣的棲息地,數量達三千多隻,最近更聚集大批北返 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#73.彰化縣線西未來30 天潮汐預報 - 中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 11/18(四); 農曆 10/14潮差:中 乾潮 04:16 ‑211 ‑234 48 11/18(四); 農曆 10/14潮差:中 滿潮 10:32 216 193 475 11/18(四); 農曆 10/14潮差:中 乾潮 16:34 ‑165 ‑188 94 於 www.cwb.gov.tw -

#74.台灣彰化縣線西鄉彰濱工業區線西區的日出日落時間表

日期 日出 日落 日照時長 2021年01月01日 06:41:32 AM 05:22:11 PM 10h 40m 39s 2021年01月02日 06:41:49 AM 05:22:50 PM 10h 41m 1s 2021年01月03日 06:42:04 AM 05:23:30 PM 10h 41m 26s 於 sunrise.maplogs.com -

#75.線西人的海邊秘境「肉粽角」溼地摸蛤玩沙 - 東森新聞

在彰化線西鄉有個在地人才知道的海邊秘境,隱藏在彰濱工業區內的肉粽角,是當地人從小玩到大的景點,除了可以在沙灘上摸蛤仔玩水之外,現在還有導覽員解說生態, ... 於 news.ebc.net.tw -

#76.彰化。線西 綿延數公里一座座浪漫白色風車『肉粽角沙灘』

直到實際走了一趟,才知道原來彰化線西海邊居然有著一處這麼漂亮海天一色. 的海岸線呢。 至於為何這裡會被稱之為肉粽角呢? 其實肉粽角簡單說就是因為海岸線滿佈著消波 ... 於 ceciliawang1103.tumblr.com -

#77.少女受困彰化肉粽角沙灘海巡即時搶救上岸 - PeoPo 公民新聞

〔記者林明佑/線西鄉報導〕海巡中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所塭仔北守望 ... 以及車輛來到海邊,經常會因不了解漲潮的情形受困,呼籲民眾到海邊戲水 ... 於 www.peopo.org -

#78.標籤: 線西肉粽角 - 翻黃頁

常有人會問彰化哪裡可看海.. 印象中伸港.線西靠海... 但並沒有什麼海灣樂園之內的點. 就是常有人會到海邊撿拾貝殼或尋找招潮蟹之類的這裡也是看夕陽。看海。 於 fantwyp.com -

#79.彰化景點 線西海邊 綿延數公里的巨大風車與沿海秘境

肉粽角沙灘,導航線西海邊即可看到指標,位於彰濱工業區的最底端,因沿岸的消波塊而得名,更特別的是因為地形和海流影響下,此處並非岩岸而是形成砂礫 ... 於 mrandmrspiggy.pixnet.net -

#80.彰化線西肉粽角沙灘

【彰化景點】線西肉粽角沙灘-彰化唯一沙灘,特有. 沙中的土礫石塊,整個畫面就很有fu. 還滿有意境的捏~. 到海邊,就是要把鞋奮力一脫. 於 pink.123blog.tw -

#81.#線西海邊hashtag on Instagram • Photos and Videos

459 Posts - See Instagram photos and videos from '線西海邊' hashtag. 於 www.instagram.com -

#82.TikTok 上的#線西海邊大風車標籤影片

#線西海邊大風車. 66.3K views. Get the full experience on the app. Open. View new message from the support team? VIEW CANCEL. 於 www.tiktok.com -

#83.肉粽角海灘(線西海灘) - 玩全台灣旅遊網

「肉粽角海灘(線西海灘)」擁有宜人的海岸風光,不但可以撿拾貝殼或尋找招潮蟹,觀察牡蠣養殖外,更是觀鳥的好景點。此地為北返候鳥的重要棲息地,設有水鳥觀察區,常 ... 於 okgo.tw -

#84.海邊「摸蛤」好玩又賺錢彰化線西海灘現人潮! - 自由時報

超大海蛤自己來「摸」,摸越多賺越多?「一畝海的小旅行」連續5年在彰化線西鄉「肉粽角海灘」登場,參加者自己「摸蛤」以每台斤100元計價, ... 於 news.ltn.com.tw -

#85.彰化線西旅遊| 白馬的家/蛤蜊兵營/台灣優格餅乾學院/塭仔魚港 ...

都是彰化海線線西的景點行程,誰說彰化只有彰化大佛跟鹿港可以玩。 ... 如果還有時間的話,可以開車到線西海邊的【肉粽角沙灘】,這裡是少數彰化沿海 ... 於 ants.tw -

#86.線西景點一日遊|週末就醬玩彰化海線|海豚屋.蛋糕城堡.魔法學院 ...

彰化線西就有不少特色的景點值得一訪像是擁有婚紗秘境之稱的白色海豚屋 ... 彰化鹿港好逛又好玩,也有不少特色觀光工廠靠近海邊,有一座亮眼的➤卷木 ... 於 fullfenblog.tw -

#87.[彰化線西鄉景點] 台灣優格餅乾學院_觀光工廠

台灣優格為多家知名糕餅公司、飯店代工生產食品於2014年轉型為觀光工廠--台灣優格餅乾學院二訪分享文請點下面連結觀看台灣優格餅乾學院#DIY、買餅乾。 於 as660707.pixnet.net -

#88.【彰化 景點】線西海邊大風車 肉粽角沙灘 夕陽 - 兩株小豬- 痞 ...

豬大購入新相機後每次放假都會摸著他的新玩具找地方拍照小豬還特地約了住和美的朋友喝完下午茶後一起到線西海邊看海看夕陽踏沙灘線西海灘這雖然風不小這邊可是婚攝的 ... 於 rebecca1003.pixnet.net -

#89.[彰化景點][線西507] 塭仔港魚市中部除了台中港買海鮮之外的另 ...

塭仔社區這邊其實原為海邊低濕地,處處潟湖,過去有人利用潟湖從事養殖漁業,故名之塭仔。所以並不是這邊蓋了很多魚塭,而是利用天然潟湖的關係。在彰化縣 ... 於 www.dtmsimon.com -

#90.彰化。線西鄉】綿延數公里一座座浪漫白色風車的『肉粽角沙灘

直到實際走了一趟,才知道原來彰化線西海邊居然有著一處這麼漂亮海天一色的海岸線呢。 至於為何這裡會被稱之為肉粽角呢? 其實肉粽角簡單說就是因為 ... 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#91.淨灘改造課程:彰化線西國中 - O2lab|海漂實驗室

5月底一趟的彰化海邊課程,一直沒時間好好寫個記錄。但這群同學太可愛了,怎麼樣都想寫一下。 學校: 彰化縣線西國中線西國中淨灘: 伸港肉粽角沙灘(弘光科技大學團隊 ... 於 o2lab.me -

#93.【彰化】線西鄉必遊景點NO.1、網路推薦美食打卡 - JUST ...

NO.1-線西海邊、肉粽角沙灘NO.2-台灣優格餅乾學院. 於 shie6262.pixnet.net -

#94.【彰化-線西】彰濱風情畫。快樂風車轉阿轉

【彰化-線西】彰濱風情畫。快樂風車轉阿轉綠地、藍天白雲、 ... 可走訪線西漁港,買魚貨、吃海鮮、聽海濤 感受到本土休閒的魅力 ... 白色風車雄糾糾、氣昂昂的佇立海邊. 於 sunnygo1798.pixnet.net -

#95.【彰化】彰濱絕美海邊秘境「線西海岸X肉粽角沙灘」一次將風車

肉粽角為彰濱工業區內的一處沙灘,位在彰化縣線西鄉與鹿港鎮交界之處,也因海岸線佈滿消波塊有如肉粽而得其名! DSCF9644. 網路盛傳肉粽角沙灘是彰化在地 ... 於 cheer198.pixnet.net -

#96.線西海邊@小江江黑珍珠 - 探路客

線西海邊. 追蹤 已追蹤. 小江江黑珍珠. 06/26 • 2分鐘閱讀. 線西海邊. #線西海邊. 分類:日記. 0. 追蹤 已追蹤. 小江江黑珍珠. 跟著小江江去旅行. 於 www.timelog.to -

#97.線西海邊 - 天生極客

中部海線除了高美濕地之外,玩沙抓螃蟹有. 偶爾需沉澱心情時,我喜歡到海邊走走,過去很常到高美濕地, ... 於 innate.tw -

#98.這種魚, 看起來像似[沙梭],彰化線西海邊非常多

這種魚, 看起來像似[沙梭],彰化線西海邊非常多,大概都是這種尺寸,真的沒看過用雞蛋補魚的。 # 有意義但不包含在以上標籤 . 分類建議. 於 cofacts.tw