立體聲單聲道差異的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡士瑋,梁家瑜寫的 哲學家陪你看電影 可以從中找到所需的評價。

另外網站深入XLR,單聲道? 雙聲道? - 杰客森林也說明:平衡與非平衡 ... 以前不懂的時候,很多長輩都會指著6.3mm TRS(jack)說:「你看這個有兩條黑線,就是stereo,只有一條線,就是mono。」 其實這是以貌取向的 ...

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 宋文勝所指導 莊羽真的 聲歷擊境從立體到環繞聲響實驗-以《冬之旅》專輯為例 (2021),提出立體聲單聲道差異關鍵因素是什麼,來自於立體聲錄音、沉浸式聲響、聲道歷史、環繞聲錄製、多聲道混音呈現、聲音裝置藝術。

而第二篇論文輔仁大學 音樂學系 李康榮所指導 簡均芳的 從立體聲監聽喇叭聆聽位置探討立體聲錄音技術- 以單簧管、木吉他、大提琴為例 (2020),提出因為有 數位音樂、錄音技術、立體聲錄音的重點而找出了 立體聲單聲道差異的解答。

最後網站高貴同時擁有-博韻初嚐Pilium Leonidas 綜合擴大機則補充:簡單來看,Pilium 在前後級、單聲道與立體聲、綜合擴大機這三個部分, ... 聲道的大小聲差異,建構音場的樂器定位,正常錄製人聲,左右聲道一樣大聲, ...

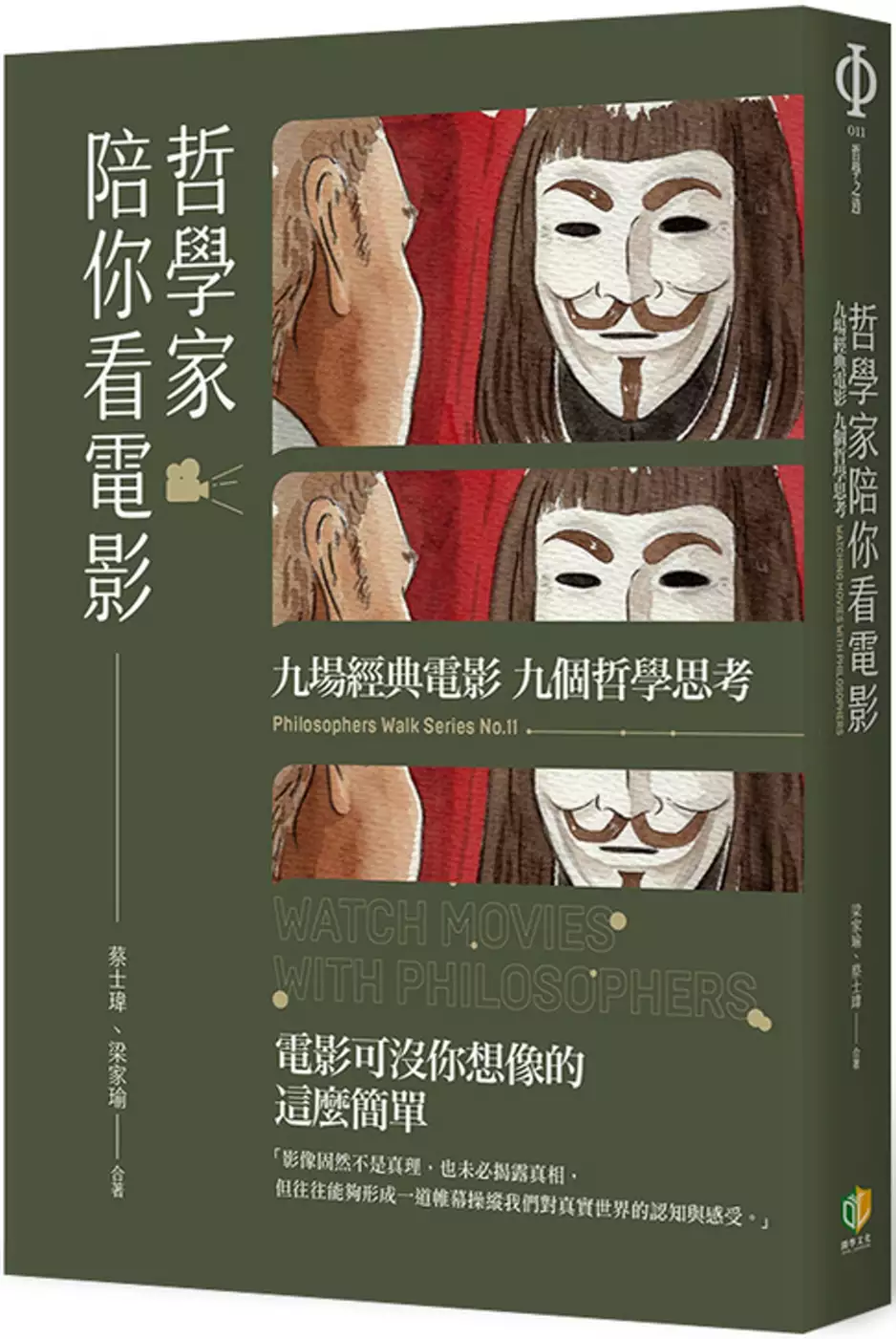

哲學家陪你看電影

為了解決立體聲單聲道差異 的問題,作者蔡士瑋,梁家瑜 這樣論述:

看電影可沒你想像的這麼簡單 九場經典電影 九個哲學思考 ※ 中研院文哲所研究員 黃冠閔 推薦 這是一個影像豐沛的年代。 在這影像豐沛的年代,你的思考方式也被影像制約著;在影像的時代裡,更要警醒地考慮到影像的構成。 台灣近年來強調公民教育、希望培養學生有獨立思考的能力,其中也包括了哲學思考。要如何將哲學思考更貼近生活,不落入專技的範圍,卻又不失哲學特質的挑戰並不小。 而看電影即是生活中再普遍不過的日常行為。 電影不只是電影,它投射出一個影像運動的平面,糾集了不同時間流,就連公共生活或私人空間也被此類異樣的時空所穿透,有多到不行的層次可以挖掘,甚至在想像力中撐

開極大的張力。 此書特殊之處在於,作者並不刻意將電影哲學化或是哲學電影化,而是把它清楚分為兩件單一的主題作討論。因此,各章節將以影片資訊、鏡頭畫面、鏡頭、場景、敘事或故事、主旨、問題的順序作呈現,讓讀者跟隨作者的敘述,小心翼翼地進入電影,穿破視覺直觀,再深入哲學。當了解哲學語言的運作,知道怎麼讀電影,也就會理解到影像「要說什麼,不說什麼、什麼留白」,這時,要插入哲學思考的發問,就會有合理性。反過來,有較為豐厚的哲學知識,更是有助於提煉出一些問題設定,借用影像運動來進行推理。 《楚門的世界》 我們為什麼會認為楚門離開被安排的人生後, 就獲得真正的「快樂自由」了呢? 《關

鍵報告》 有犯罪意圖的人,就可被構成罪犯嗎? 《刺激一九九五》 為何主角不惜被關禁閉,也要播放音樂呢? 「希望」之於生活到底代表了什麼? 透過影像來思考,質問影像,找到之間微妙卻相輔相成的連結,用更平易近人的管道,以觸發更多思考的可能。 影像固然不是真理,也未必揭露真相,但往往能夠形成一道帷幕操縱我們對真實世界的認知與感受。 現在,讓我們一起來看場電影吧!

立體聲單聲道差異進入發燒排行的影片

這次ZenFone 4多了上下雙喇叭,到底效果有沒有差異呢?

讓阿萬測試給你聽

*影片最後的U11部分重新錄,因為原來的阿萬把ZenFone 4 設定成人聲模式了...回到搖滾模式後ZenFone 4也不遜色!這次影片ZenFone 4調到了單聲道,下次手機測試時補回立體聲的部分!

有問題歡迎在底下留言唷~~~

關注我的頻道可以獲得新影片的通知唷^_^

歡迎來我的粉絲專頁^^

Facebook: https://www.facebook.com/Rone3c/

#rone3c 阿萬的3C有IG囉:請搜尋rone3c

聲歷擊境從立體到環繞聲響實驗-以《冬之旅》專輯為例

為了解決立體聲單聲道差異 的問題,作者莊羽真 這樣論述:

科技的更迭影響著影音產業的進化,全景聲與360度全景影像技術越來越能成熟,大眾也越來越能輕鬆的去享受沉浸式體驗,立體聲錄音的理論和麥克風的擺放方法早在1931年就被提出,但因為記錄的媒介還只是78轉的黑膠唱片媒介,播放時間短、底層噪音大、聲音動態範圍小、聲音保真程度低,立體聲錄音與播放技術並不普遍,1940年代磁帶錄音機的現世,1943年,RRG的錄音總監赫爾穆特·克魯格(Helmut Kruger)開始用磁帶進行兩聲道的立體聲錄音,在錄製上正式進入立體聲時代,但在聲音重播科技的發展上,直到1950後才開始。2021年的今日,數位錄音技術成熟,聲音重播科技也從環繞聲進展到了全景聲時代,具有代

表性的葛萊美獎是美國國家錄音與科學學會主辦的音樂獎項,也在2019年第61屆時,將“最佳環繞聲專輯”(Best Surround Sound Album)更名為“最佳沉浸式音頻專輯”(Best Immersive Audio Album),可以期待在未來沉浸式體驗將會是大眾的主流選項之一。 本次實驗計畫將循著聲音重播聲道發展的歷史源流,將台北打擊樂團於2021年發行的《冬之旅》專輯數位錄音檔案,進行再次製作與混音,製作出雙聲道、三聲道、四聲道、六聲道與八聲道的聲音裝置藝術,記錄各種聲道輸出的混音方式差異與環繞錄製收音時,麥克風的選擇與擺放位置的討論。

從立體聲監聽喇叭聆聽位置探討立體聲錄音技術- 以單簧管、木吉他、大提琴為例

為了解決立體聲單聲道差異 的問題,作者簡均芳 這樣論述:

聆聽音樂這件事是許多人每天的例行公事之一,不論是使用耳機、喇叭、或者現場音樂演奏的聆聽,大部分的聆聽模式主要以立體聲為主,也因此市面上針對立體聲播放的硬體設備日新月異。 立體聲成為主要的聆聽模式是由於早期的工程師認為人類是用兩隻耳朵聆聽聲音,因此發明了左右兩個喇叭,使其發出不同的聲音,而相較單聲道而言,立體聲更能夠呈現聲音的完整度與動態感。隨著科技逐漸發展,為了追求更精確的立體聲響,才逐漸有了四顆、五顆甚至更多喇叭數量所組成的環繞音響,但在一般民眾的經濟及生活空間條件下,大部分的人還是使用兩顆喇叭的立體聲為主,這也成為本論文筆者所想要延伸探討的主題。 透過本論文,筆者以立

體聲錄音手法作為出發點,針對單簧管、木吉他、大提琴此三項樂器個別錄製獨奏曲目做為聆聽所使用的音源,於立體聲喇叭最佳聆聽位置放置一對麥克風,使用XY、AB、ORTF立體聲錄音手法作錄製,以錄音技術來創作出不同的立體聲聆聽模式,並加入其他有別於常見的錄音角度做實驗性錄音,針對錄製結果來做不同手法上的差異比較。

立體聲單聲道差異的網路口碑排行榜

-

#1.FPS腳步聲、彈道方向你聽的出來嗎?|電競耳機聽音辨位的原理

前陣子在討論文案的時候,就聊到多聲道音響系統的一些內容。 ... 超過50毫秒的兩次聲響,經過我們的雙耳,就能辨識兩響的方向差異,這就是所謂的哈斯效應(Haas ... 於 techteller.com -

#2.在用於FM廣播接收的立體聲與單聲道之間切換

當接收到的FM廣播電台訊號不穩定時、切換到單聲道可以改善此情況。 Option選單. “FM Mode” > “FM Mode”. 設定 ... 於 manual.yamaha.com -

#3.深入XLR,單聲道? 雙聲道? - 杰客森林

平衡與非平衡 ... 以前不懂的時候,很多長輩都會指著6.3mm TRS(jack)說:「你看這個有兩條黑線,就是stereo,只有一條線,就是mono。」 其實這是以貌取向的 ... 於 jacksonlin.net -

#4.高貴同時擁有-博韻初嚐Pilium Leonidas 綜合擴大機

簡單來看,Pilium 在前後級、單聲道與立體聲、綜合擴大機這三個部分, ... 聲道的大小聲差異,建構音場的樂器定位,正常錄製人聲,左右聲道一樣大聲, ... 於 review.u-audio.com.tw -

#5.Phantom II 98 dB White speakers in stereo - Devialet

Discover Phantom II 98 dB iconic white speakers in Stereo: the compact hi-fi system with channel synch. Free UPS shipping, 2-year warranty, secure payment. 於 www.devialet.com -

#6.CN100586228C - 双声道立体声重放装置、方法和记录媒介

一种双声道立体声声音重放装置,包括:校正滤波器,用来对适用双声道立体声录音 ... 用于确定两种声音信号之间的差异,其中一个声音信号是通过使用与双声道立体声录音 ... 於 patents.google.com -

#7.耳機玩FPS 遊戲不要亂開虛擬7.1 - ePrice.TW

立體聲 2.0 聲道= 聽聲辨位:射擊遊戲. 真正的職業電競選手玩FPS 射擊遊戲,其實都只開到立體聲2.0 哦! 於 m.eprice.com.tw -

#8.您需要知道的最佳立體聲到單聲道轉換器 - AnyMP4

部分1:為什麼要將立體聲轉換為單聲道 · 部分2:如何使用Video Converter Ultimate將立體聲轉換為單聲道 · 部分3:立體聲和單聲道之間的差異 · 第4部分:立體聲到單聲道的常見 ... 於 www.anymp4.com -

#9.VR series - Final

從重現遊戲或虛擬實境作品中聲音方向感所得的研究新成果而衍生的系列產品。 藉由「雙聲道立體聲(Stereo)錄音技術與雙路立體聲(Binaural)錄音技術所生成的音源差異」這 ... 於 snext-final.com -

#10.提問关于声道和相位的问题 - 昊奇音樂

我在看您的混音教学视频时,发现您的鼓组基本上用的都是单声道(比如大鼓 ... 那就是以一整組鼓為概念會有左右聲音的差異,就可以用Stereo的Group軌。 於 haochimusic.com -

#11.視紀音響視紀音響QUAD Platinum Stereo 立體聲後級每聲道 ...

Quad Platinum系統都能很輕鬆明白地呈現高解析、CD與MP3三種音樂檔案的差異,無論動態、細節、兩端延伸或空間感,全都可在第一時間輕鬆分辨,這表示Platinum DMP及Platinum ... 於 www.sgec.com.tw -

#12.录音单声道和双声道的区别录人声是单声道还是立体声

2.单声道录制的音频只能感觉到录制声音的大小、前后位置变化以及音色的好坏,而双声道录制的音频除了能够感受单声道所有的声音听觉效果,还能感受到音频 ... 於 www.flstudiochina.com -

#13.5分鐘讓你搞懂單聲道和立體聲的真正區別! - 人人焦點

單聲道 (mono)是只用一條音頻通道記錄聲音,是最古老、最基礎的聲音記錄方式。單聲道因爲只有一條音頻通道,所以我們的大腦接受左右耳的信息沒有差異, ... 於 ppfocus.com -

#14.器材評鑑 - 風尚音響入口網站

這些錄音上面的差異,在Progression Pre/ Stereo上面,您可以輕鬆且清楚地比較出來。 聽什麼就是什麼. 用大功率後級來搭配Alexia 2,可 ... 於 www.fsaudio.net -

#15.我們這樣說故事:混音篇

這裡我想簡短談談音量Automation和Compression之間的差異。 ... 簡單來說,這是因為當兩個相同的單聲道訊號疊加在一起的時候,音量會增加3 dB,所以-19 LUFS的單聲道音 ... 於 ourstories.fm -

#16.了解多声道音频和立体声像 - BiliBili

当音乐制作人提及“立体声像”(Stereo Image)一词时,指的是立体声的两声道之间的信号差异。这种差异可以使听众在所听到声音中,感知声源的“位置”或“宽度” ... 於 www.bilibili.com -

#17.[转载] 单声道立体声-犀利哥的故事 - 博客

单声道 是比较原始的声音复制形式,是把来自不同方位的音频信号混合后统一由录音器材把它记录下来,再由一只音箱进行重放。 一个声音通道,用一个传声器 ... 於 blog.chinaunix.net -

#18.一次搞懂單聲道、雙聲道、立體聲— 聲音處理技術 - 音樂科技網

我們利用一個聲道或音軌來重現聲音,我們叫做Mono 或是單聲道。 ... Stereo 雖然叫做立體聲,但他離立體還有點距離,因為人類大腦對於判斷實體聲音超級厲害,以準確度 ... 於 musictech.tw -

#19.單聲道和立體聲的區別 - 三度漢語網

假設雙聲道的左右兩聲道波形相位一樣時,沒有立體感,其效果和單聲道一樣。你知道單聲道與立體聲的區別是什麼嗎?下面就跟著小編一起來看看吧。 於 www.3du.tw -

#20.ITU-R BS.775-2 建议书- 带有和无附图的多声道立体声系统

质并进行多种本地扩音器配置,包括与双声道立体声和单声道收听的兼容性; d). 对于多声道声音,尽管制作、传输和本地播放关系紧密,但仍希望分别制定要求;. 於 www.itu.int -

#21.[影音處理] 聲音工程會用到的小知識- 教學區 - NVDA 台灣

單聲道 可分為兩種,傳統意義上的單聲道,或聲音工程中會看到的dual mono, ... 立體聲,左右邊的聲音有時間、向位差,則稱立體聲; kbps 於 www.nvda.org.tw -

#22.Microphone - 音匠網站Sound Pro

立體麥克風Stereo Microphone 運用兩個以上的指向特性音頭,將其組合在一起所得到的音像, 我們會將相位表的圖示,隨文貼上,供各位快速瞭解其意義。 目前常被應用到的立體 ... 於 www.sounderpro.com.tw -

#23.立體視覺技術讓車輛擁有「好眼力」(上) - 電子工程專輯

一家成立由20名員工組成的日本新創公司ITD Lab正在開發一種「智慧立體攝影機」(Intelligent Stereo Camera,ISC)技術,鎖定包括先進駕駛輔助 ... 於 www.eettaiwan.com -

#24.单声道,双声道,立体声的区别与联系 - 喜马拉雅

单声道 (mono):顾名思义,只有一个声道,就是只能输出到一个喇叭 ... 而“联合立体声”是当左右两个声道有差异的时候才单独编码以双声道输出,当左右. 於 m.ximalaya.com -

#25.音樂製作必讀:Pro Tools 101基礎入門篇(二)

關於單雙聲道(Mono / Stereo)、音軌種類與Samples / Tricks 之差異,會於之後章節陸續說明。 〔圖三〕. 假設我們今天要錄製人聲,首先需要新增一軌 ... 於 www.taiwanaccess.com.tw -

#26.單聲道和雙聲道的區別是什麼 - tw511教學網

區別:1、單聲道是指一個聲音的通道;雙聲道是指有兩個聲音的通道。2、單聲道是把來自不同方位的音訊訊號混合後統一由錄音器材把它記錄下來,再由一個 ... 於 tw511.com -

#27.為什麼在訊連科技AudioDirector 4 中使用環繞音效音場處理器 ...

AudioDirector 中環繞音效音場處理器不支援單聲道音訊設定檔,因為它主要作為處理多聲道的音訊以實現環繞立體聲效果。 您的揚聲器未在Windows 中正確設定為立體聲/ 5.1 ... 於 tw.cyberlink.com -

#28.聲道(Sound Channel)是指聲音在錄製或播放時在不同空間

隨著1957年美國無線電公司(RCA)第一次將立體聲唱片引入商業套用領域,立體聲技術開始逐漸被大規模採用。1977年,杜比實驗室又成功研發出了多聲道環繞系統—Dolby Stereo( ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.AT8024 - 立體聲/ 單聲道攝影用電容型麥克風 - 鐵三角

提供優於相機內建麥克風的卓越音質可切換收音模式:線性心型單聲道/中側立體聲,靈活的在任何環境中提供高解析的收音處理高音壓聲源且不失真。三段可調整的輸入衰減和 ... 於 www.audio-technica.com.tw -

#30.7.2、7.1.4聲道(Dolby Atmos or dtsX)Surround Sound成音製作

本部分的錄音、收音可以採用真實環繞收音的方式進行素材的製作與收集,也可以透過錄製多軌的單聲道配器、立體聲收音完成素材的累積,並重新於混音後製時還原成5.1/7.2/7.1. 於 www.muscene-studio.com -

#31.【超夯藍牙喇叭推薦】3大挑選撇步

單聲道 &立體聲大不同. 在認識藍牙喇叭的發聲原理以及元件和其功用後,接著就讓小編帶你了解藍牙喇叭可分為哪些類型,並為你比較其差異。 於 www.lg.com -

#32.單聲道與立體聲的差異比較(以校園鐘聲) - YouTube

Stereo 轉Mono 終極雙 聲道 混音平衡大法? Premiere Pro 立體聲 轉 單聲道 教學| 如何分軌調整音量? 杰客森林. 杰客森林. •. •. 4.7K views 10 months ago ... 於 www.youtube.com -

#33.單聲道,立體聲,多聲道和環繞聲的基礎知識

單聲道 聲音是由一個揚聲器創建的單聲道或聲音軌道。 它也被稱為單聲道聲音或高保真聲音。 單聲道聲音在20世紀50年代由立體聲或立體聲聲音取代,所以你不可能碰到任何單 ... 於 zhtw.eyewated.com -

#34.Fruity Stereo Shaper - 效果插件 - FL Studio

对单声道信号产生伪立体声效果,请尝试设置为20 之间的值; 相位- 全通滤波器的 ... 关- 将差异发送控件设置为“--”时,插件仅输出在混音器矩阵操作之后保留的信号部分。 於 www.image-line.com -

#35.单声道vs立体声-差异和比较- 博客2023 - 家

立体声 (或立体声声音)是使用两个或多个独立音频通道的声音再现,其方式可产生从各个方向听到的声音的感觉,就像在自然听觉中一样。 单声道( 单声道或单声道声音 ... 於 cn.weblogographic.com -

#36.聲道是什麼意思? - 雅瑪知識

此外,不同聲道之間是兼容的,6.1聲道固然可以播放2聲道立體聲 ... 大片聽音樂比單聲道聽起來臨場感強烈多了吧還有什麼杜比環繞聲其實就是音效的問題 ... 於 www.yamab2b.com -

#37.說明指南| 系統設定- 聲音設定

雙聲道. 將揚聲器的聲音設定為[單聲道]、[立體聲]、[主聲道] 或[副聲道]。 ... 進階設定. 動態範圍:補償不同頻道之間的音量差異。 於 helpguide.sony.net -

#38.單聲道、雙聲道、立體聲、聯合立體聲 - 壹讀

在單聲道的音響器材中,你只能感受到聲音、音樂的前後位置及音色、音量 ... 對於左右聲道差異不大的音頻來說,聯合立體聲編碼模式通常在較低的位率下 ... 於 read01.com -

#39.关于立体声录音你该知道的 - 知乎专栏

立体声 (Stereo)的常见误区是认为两个声道就叫立体声,然而这是错误的。 双耳听到的东西有差异才是''立体''的定义。假如没差异,哪怕几百个声道都是单声道(Mono)或多声 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#40.声道- 游戏耳机- 外设天下(WWW.WSTX.COM)

准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体声,有时是单声道 ... 当我们将它与现代立体声音响作品相比较时,便能感受到明显的差异。 於 www.wstx.com -

#41.讓聲音廣一點!Make your sound wider!

這類的Stereo maker 效果器並不是萬靈丹,用一點可以很好聽,但還是第一必須考慮到與整體混音的平衡度還有融合度,過度使用也是很噁心且容易讓整體聲音 ... 於 a85115230.pixnet.net -

#42.单声道”与“立体声”的区别原创- shaobo Huang - CSDN博客

单声道 (mono):顾名思义,只有一个声道,就是只能输出到一个喇叭上面出声音,比如早期的收音机都是单声道的,耳机就一个耳朵。 ... 双声道:就是立体声(Stereo) ... 於 blog.csdn.net -

#43.單聲道和立體聲有什麼區別? - 每日頭條

單聲道 (mono):顧名思義,只有一個聲道,就是只能輸出到一個喇叭上面出聲音,比如早期的收音機都是單聲道的,耳機就一個耳朵。 ... 雙聲道:就是立體聲(Stereo) ... 於 kknews.cc -

#44.TRS則可傳輸Stereo(左右兩聲道,立體音)、而TRRS ... - Facebook

《PA音響小教室》本周的主題是TS/TRS/TRRS端子! TS/TRS/TRRS TS、TRS、TRRS這三類的主要差異請見圖表格所述,簡言之就是用數個絕緣環分隔數個傳輸不同聲道的金屬接 ... 於 www.facebook.com -

#45.Stereo唱片vs Mono唱片, 你喜歡哪一種?- MyAV視聽商情網

樂器音像結實,如歷在前, 因單隻mike錄音,所以音場自然且有深度,唯一與stereo的差異是音場兩邊較窄,不會延伸到喇叭外面,但好的錄音不會讓你有感覺到是mono, ... 於 www.myav.com.tw -

#46.Podcast 錄音該收單聲道(Mono) 還是立體聲(Stereo) 呢?單聲 ...

小提醒:如果你是在單聲道模式下錄音,但在輸出成立體聲音檔時沒有使用聲像 (Panning),就會變成「聯合立體聲」,主要的不同就是兩條一模一樣的音軌加 ... 於 www.daisylove3c.com -

#47.催生音樂:混音工程與製作 - 第 338 頁 - Google 圖書結果

Balance 平衡在切換立體聲與單聲道的聆聽上,只要聽到單聲道音訊和立體聲音訊之間有著非常小的差異,就該多注意 Balance 平衡上的調整了。 Panning 聲音定位若錄音室擁有 ... 於 books.google.com.tw -

#48.500W/mono好?還是300W/stereo好? - drunkenlife/Ken

500W/mono, 300W/stereo (每聲道300瓦)你prefer 哪個?500W好像很耗 ... 由幾W的A類決定了;這點隨人做,個別差異很大,單看功率數值毫無參考價值。 於 drunkenlifeken.medium.com -

#49.立體聲好還是左右聲道好? - 劇多

立體聲 音源,回放時要求必須要有雙聲道以上的系統,才能播放出立體聲效果,如果在只有一隻喇叭的放音裝置上回放,再好的立體聲音源,放出來也是單聲。單聲 ... 於 www.juduo.cc -

#50.单身道和立体声的区别 - 抖音

您在查找“单身道和立体声的区别、什么是单声道立体声、单声道和立体音哪个好等单声道视频信息”吗?抖音短视频帮您找到更多精彩的单声道视频内容! 於 www.douyin.com -

#51.我們都是導線,大家不用分這麼細? ----搞懂訊號線就靠這一篇

1.芯線(Conductor)&接點(Conector) · 2.平衡訊號(Balanced) v.s非平衡訊號(Unbalanced) · 3.單聲道(Mono) v.s雙聲道(Stereo) · 4.訊號線(Instrument Cable) v.s喇叭線(Speaker ... 於 atb1987.com -

#52.立體聲- 維基百科,自由的百科全書

立體聲 (英語:Stereo)是使用兩個或多個獨立的音效通道,在一對以對稱方式配置的揚聲器(即俗稱的喇叭)上出現。以此方法所發出的聲音,在不同方向仍可保持自然與悅耳 ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.[知識]『SOUNDBAR聲霸』與『5.1多聲道』大比拼!誰才是最 ...

此次M&K SOUND MOVIE SYSTEM除了在外型上做了輕量化設計,更在產品性能設計上做了大幅度的升級,在材料上也選用可承受更大動態的玻璃纖維材質,且在環繞聲道採取M&K ... 於 www.kr.com.tw -

#54.只要3個小技巧,讓你的編曲擁有寬廣的雙聲道Stereo效果!

這邊就要先談談,單聲道訊號(Mono signal)跟雙聲道訊號(Stereo signal)有什麼不同。 ... 然而雙聲道訊號(Stereo signal)則是,它的左右聲道一定有點差異,只是差異多少 ... 於 learn.theball.com.tw -

#55.聲音

nel),聲音便是立體聲(Stereo),揚聲器會發出不同的聲音;若只使用㆒條. 聲道來錄音,聲音便是單 ... 例如,單聲道的光碟音響,採樣率是44.1 kHz,樣本大小是16 位元。 於 pocawsc.edu.hk -

#56.一張圖秒懂常見線材規格 - 帝米數位音樂

俗稱Phone Jack 6.3,或是說6.3 接頭,也有人稱為1/4接頭,一般用途是樂器的導線、像是吉他、bass、keyboard都可以使用。 TRS 3.5mm,1/8,立體聲/Stereo ※. 下圖 ... 於 dimi.tw -

#57.現場收音該收立體聲(Stereo) 還是單聲道(Mono)呢?

Stereo與mono最大的差別,在於Stereo有兩個聲道(Channel),Mono只有一個聲道。什麼意思呢?好,現在想像一下我們在演唱會現場,舞台的右邊站著一位歌手,舞台的左邊則站 ... 於 dcfilms.tv -

#58.2018秋季號Stereo Sound出刊! - 普洛影音網

一年有四本的Stereo Sound雜誌可說是本地音響迷的精神食糧,雖然不一定懂日文,但看看裡面精采的圖片也很過癮。就算不懂日文,文圖並茂的年度榜單應該 ... 於 www.audionet.com.tw -

#59.左右聲道不可不看詳解! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

左右聲道: 一次搞懂單聲道、雙聲道、立體聲— 聲音處理技術|音樂科技網 ... 左右聲道所以要看一條導線的功能,重點還是要看他芯線數量和傳遞什麼訊號,有些差異從外觀 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#60.無線立體聲| 無線喇叭設定與放置 - Sony

雖然單一喇叭單體就能提供絕佳的無線立體聲,但若您想要更寬廣的音效,您可以配對兩 ... 若您有兩個相容的無線喇叭單體,只要將左右聲道分別指派到一個喇叭,就能立即 ... 於 www.sony.com.tw -

#61.深度理解| 区别单声道、立体声及双声道音响系统 - 音响网

由于这个原因,在家庭立体声系统中,在两个音箱中间有着最佳听音位置(“皇帝位”); 在此处左右通道声音的声压级差异和到达时间差异足够小,保持了立体声 ... 於 www.audio160.com -

#62.QUAD Artera Play、Artera Stereo - 迎家音響

的是ESS9018),這是一顆8聲道的數. 類轉換晶片,把4個聲道作為一個聲道 ... 立體聲後級擴大機. 推出時間. 2016年. 輸出功率 ... 可感受到兩種不同規格的差異,DSD. 於 www.audio-supply.com -

#63.高畫質電視測試頻道

5.1 Surround sound. Stereo Audio. 5.1 Surround sound. Page 13. 13. 公視HiHD 頻道播出規範之要求,將5.1 環繞音場的服務信號送出的技. 術是OK 的。 2. 雖無法以實際的 ... 於 www.ncc.gov.tw -

#64.連接聲道配對聲道Solo 信號發生器場景電平表數字效果等化器 ...

主混音控制同樣也配有自身的立體聲動態處理器。您能想像這麼多的 ... 聲道,那麼即使群組後經過調節,該聲道信號仍保持相對的電平差異。 配對模式下將2路聲道連接在 ... 於 www.phonic.com -

#65.【Music3cc】哇摩艾啦~ Stereo Puzzle 摩艾Moai 立體拼圖音響

上個星期才在露天拍賣上入手,是雙聲道版本,紅色的雙胞胎摩艾。 ... 從側面看進去,音箱的基本構造其實跟一般的喇叭沒有太大的差異。 於 songmatin.blogspot.com -

#66.立体声系统和双声道系统的区别是什么?-电子发烧友网

这也意味着仅仅在两个通道之间进行声像调节的单音信号不具有立体声必要的相位信息,因而不是真正的立体声信号;虽然在两个通道间可能会有声压级差异, ... 於 www.elecfans.com -

#67.單件式Soundbar劇院選購5個要點-小宅升級電視音效的捷徑!

雖然Soundbar 基本上就是擺放在電視下方,不過隨著品牌不同與Soundbar 內建的聲道數差異,每一款Soundbar 箱體的長寬高比例也都不太一樣,假設選購到 ... 於 www.techbang.com -

#68.立体声效果比单声道好,为什么…… - 百度知道

立体声 有环绕音场,可以制造出混响效果,这种效果听歌曲时会给人身临其境的感觉,用耳机收听时,如果耳机是立体声的,立体声效果很好。但如果不是,则采用单声道更 ... 於 zhidao.baidu.com -

#69.家庭劇院入門的第一堂課-弄清楚揚聲器(喇叭)數量的差異。

大多數SoundBar(聲霸)音箱都是兩聲道立體聲或左、中、右聲道揚聲器。而這些聲霸音箱品牌中有許多號稱自己可以提供真正的環繞聲體驗。 於 moreluxurydesign.com -

#70.Hi-Fi漫談:保真、聲道那些事|杜比2.1、5.1

能夠播放錄製好的音樂並發出高品質身歷聲(立體聲)的設備。另外Stereo為形容詞,形容一套設備聲音素質比較高,在其它詞典中,關於高品質,也有另外一種表述 ... 於 www.rainbow88shop.com -

#71.dji mic单声道和立体声啥区别_头条

您在查找dji mic单声道和立体声啥区别吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发, ... 於 www.toutiao.com -

#72.PCDVD嚙複佗蕭嚙豬討嚙論堆蕭- mp3嚙踝蕭嚙踝蕭嚙緯嚙瞎嚙 ...

對於左右聲道差異不大的音頻來說,聯合立體聲編碼模式通常在較低的位率下就 ... 的joint-stereo 只會使用IS stereo 模式,IS stereo 模式會破壞立體聲 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#73.音频之声道那些事- blackstar666 - 博客园

单声道 音频在双声道或多声道设备上播放,每个声道的音频信号完全一致,没有一点点差异,起不到立体效果。 立体声. 立体声是使用两个或多个独立音频通道的 ... 於 www.cnblogs.com -

#74.单声和立体声区别是什么? - DangDJ - 酒吧DJ

这样可以更好地模拟真实环境中的声音效果,让听众感觉像置身于音频现场。立体声通过左右声道的差异来模拟不同声源之间的距离和方向,使得听众可以区分声音 ... 於 www.dangdj.com -

#75.EP.32 奇怪,我的樂器聲音怎麼那麼怪? - 大禾音樂製作

然而相位造成的聲音差異不見得容易辨認,必須仔細聆聽才能加. 以判斷。 ... 若於混音處理後,可以嘗試將原本雙聲道(Stereo)的混音,改成單聲道(Mono)聆聽。 於 shopping.harvestmusician.com -

#76.科普:什么是单声道/双声道/立体声?他们都有什么区别? - 搜狐

文章转自Hao4K影音. Hao4K:专注4K影音, 服务千万家庭影音发烧友! 立体声stereo只是双声道2-channel的一种,双声道还包括double mono,直译过来就是 ... 於 www.sohu.com -

#77.【藍牙喇叭推薦清單】掌握5大挑選重點,輕鬆打造舒適氛圍

雙聲道喇叭(Stereo):又稱為立體聲喇叭,使用2個以上的獨立音軌錄製聲音,聲音會根據多個音軌的錄製時間、音壓、相位等差異,呈現豐富的層次感,適用於 ... 於 www.mysound.com.tw -

#78.兩聲道.多聲道.自在悠遊,士林曹醫師的超幸福影音空間

問:由於前端器材功能及特性有差異,左右聲道喇叭應該是兩聲道與多聲道有交集之 ... 請各位特別注意soulution單聲道後級外側這兩塊紅色及灰色的R-T-F-S,這是曹醫師到 ... 於 www.hi-av.net -

#79.自己測試耳機音質最準! 推薦最佳測試曲目和手機App

這個App可以確認耳機的左右聲道是否正確定向。 Left Right-Stereo Test (Android,免費). 一個與Headphone Check ... 於 www.earphoneman.com -

#80.LEAK CDT+Stereo 130

的差異,如果是像Emit 10這種,Stereo. 130真正在預設搭配範疇的書架喇叭,. 這種微妙的差異就很難察覺。 優質的入門CD讀取機. 如果有播放 ... 於 www.soundfield.com.tw -

#81.聲音檔格式-音質與容量 - 飛盟廣告

... 分割越細,越能呈現原音,如每秒分割成44,100個點時,人耳幾乎分辨不出差異,即為CD音質是44.1kHz取樣頻率的由來。 ... 分單音(Mono)及立體聲(Stereo,兩聲道)。 於 www.famous1993.com.tw -

#82.使用聆聽模式 - TX-NR636

連接耳機時可用的聆聽範式為:Pure Audio(歐洲、澳洲及亞洲產品類型)Mono、Direct 及Stereo。 按字母順序列表(A-Z). All Ch Stereo. 於 www.onkyo.com -

#83.单声道,立体声和环绕声差异- 如何2023 - Go travels

單聲道 與立體聲的差異比較(以校園鐘聲) (六月2023) ... 於 cn.go-travels.com -

#84.【專訪】揭開三星高階Soundbar震撼人心、豐富音效背後的奧秘

單聲道 音效已為歷史名詞,我們正邁向多指向性與環繞立體聲的新紀元。 ... 因此相同的聲音,會因觀影環境的空間與格局差異而產生不同的聽覺感受。 於 news.samsung.com -

#85.5.1聲道音響撥放系統之多頻帶空間響應模擬器 - 博碩士論文網

其與一般的Stereo(2或3聲道撥放系統)的主要差異在於Surround Sound增設。 ... 這樣的傳統stereo訊號用一modified Dolby Surround decoder進一步的擴展成5.1聲道撥放。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#86.[專題]兩聲道音響跟多聲道家庭劇院選哪種?

多聲道家庭劇院系統 · Center (中置喇叭) : 人聲、主要音樂及中間方向音效的發生位置,所有主要的聲音發出位置 · Left/Right (主要喇叭) · Sub (重低音) · Surround Left/Right ... 於 danzoesoundlife.com -

#87.混音器上改變聲音位置的「Pan」與「Bal」旋鈕— 獨特音樂

透過Bal旋鈕並不能將原本屬於左/右聲道的聲音傳至右/左聲道,僅能夠降低音量比例。 Stereo Pan. 於 theduet-music.com -

#88.Dolby Digital就是5.1聲道嗎? - OoCities

有介於兩者之間的Dolby Digital Stereo、Dolby Digital 4.0、Dolby Digital 5.0……等方式。 在此必須補充一提的,是DVD中的聲音儲存方式,除了Dolby Digital外,也可以是DTS ... 於 www.oocities.org -

#89.【專家監製】2023最新7款立體聲耳機推薦排行榜 - mybest

使用一般的耳機時可分出左右聲道的聲音,而環繞立體聲耳機則可模擬喇叭,達到5.1或7.1聲道的全方位虛擬 ... 何謂環繞立體聲耳機; 環繞立體聲耳機與電競耳機的差異? 於 my-best.tw -

#90.高傳真音效的追求聲音的數位化

大幅提升了聽覺上的感受,使立體聲電視及影音光碟 ... 高傳真音響不斷推陳出新,由點音源的單聲道原音再造、線音 ... 由於激發源組成內容的差異,存在諸多不同的分. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#91.一般規格

來自數位輸入的 PCM 訊號 (立體聲、單聲道) 的支援採樣率為 32kHz、 ... 進行輸入音源設定,例如針對連接設備的每個輸入選擇器調整音量差異。 Input Volume Absorber. 於 jp.pioneer-audiovisual.com -

#92.终极指南:立体声录制技术和设置- 万搏体育下载

图2 通道间差异从双扬声器设置提供特定的方向信息。 在图中。 ... AB通常不适用于单声道,因为加和信号可能受到梳状滤波的影响。(对于单声道,只需使用其中一个频道)。 於 www.soonceramics.com -

#93.音響效果的選定 - Mobile01

不同音效設置時stereo ,Dolby, DTS, Pro Logic II , PCM 等... 差異在哪裡?? stereo: 立體聲輸出,僅使用主聲道(若有設定重低音則是主聲道+重低音) 於 www.mobile01.com -

#94.音效世界:從掀起電影產業變革的杜比音響談起

在電影的應用上,杜比音效以「系統聲道」的進程來分,目前分為4個過程:. ○ 拷貝類比讀取式Stereo (A/SR)的4聲道. ○ 數位讀取式SRD的5.1聲道. 於 taiwancinema.bamid.gov.tw -

#95.2022年HiFi音響系統入門:雙聲道家庭音響基礎認識與訊源介紹

早期的單聲道(Monoaural)進展成雙聲道(Stereophonic)立體聲。 ... 您的立體聲系統獲得的質量越高,就越容易注意到有損和無損文件格式之間的差異。 於 moreaudio.com.tw -

#96.麥克風立體收音技術Stereo Miking Techniques

這種收音技術可以提供相當不錯的立體聲效,並也附有穩定的單聲道 ... 呈現出的立體聲廣度主要決定於聲音到達兩支麥克風之間的時間差異以及強度差異。 於 nil-ravine-issue.blogspot.com