移居者 電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐禎苓寫的 時間不感症者:重返魔都1930 和崔仁哲的 過得還不錯的人生:運用幸福心理學的智慧,避開不幸的陷阱,成就愉快而滿足的生活都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自印刻 和遠流所出版 。

東海大學 美術學系 李思賢所指導 劉穆楓的 尋找「家」的足跡 —追溯探索「我」的旅程。 (2020),提出移居者 電影關鍵因素是什麼,來自於家、足跡、移居者、藝術治療、探索、文化轉譯。

而第二篇論文國立中興大學 台灣文學與跨國文化研究所 高嘉勵所指導 鄭皓元的 語言、記憶、空間與身份認同:越境作家温又柔作品研究 (2020),提出因為有 在日台灣人、移⺠、離散書寫、離散文學、温又柔的重點而找出了 移居者 電影的解答。

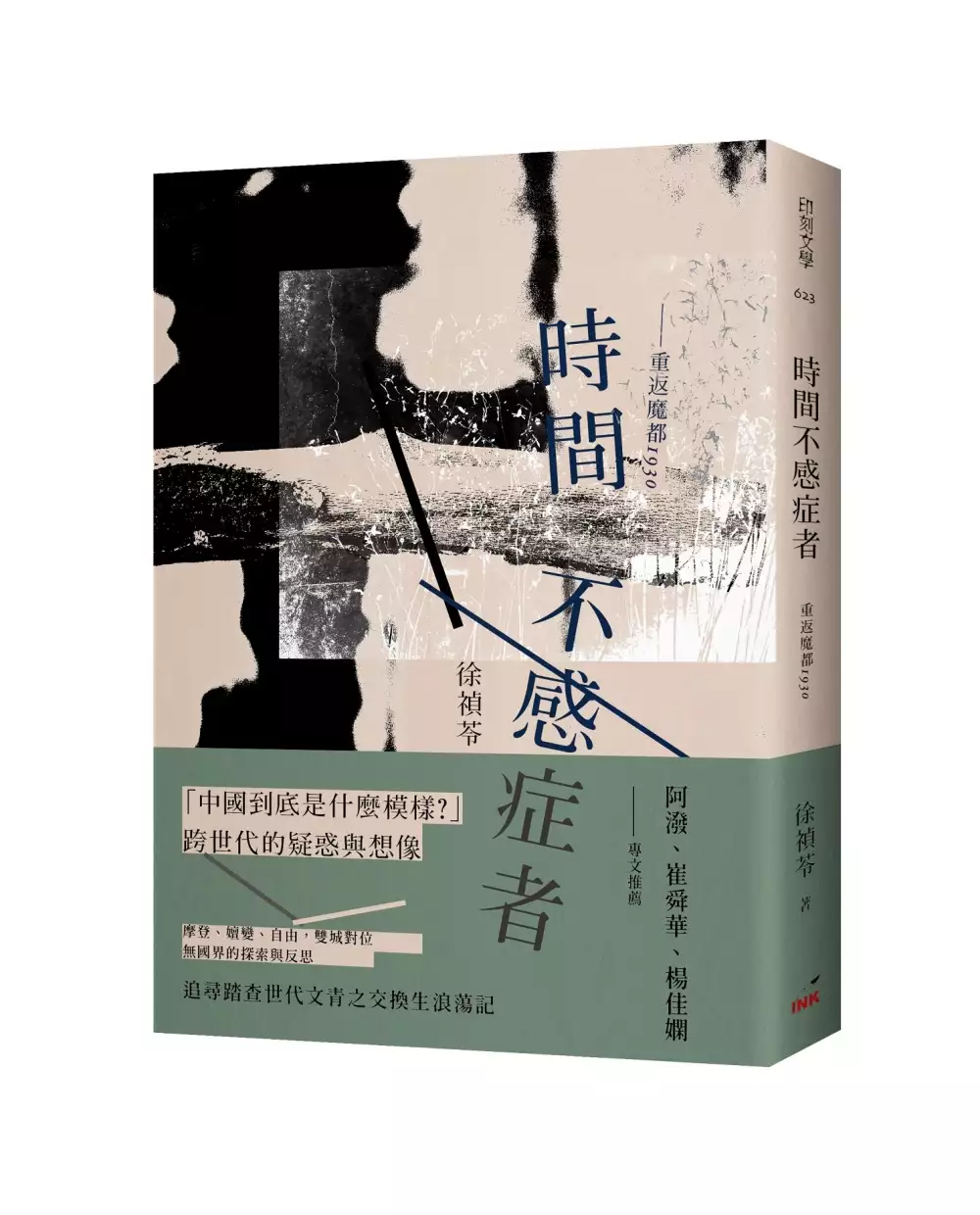

時間不感症者:重返魔都1930

為了解決移居者 電影 的問題,作者徐禎苓 這樣論述:

跨世代的疑惑與想像──「中國到底是什麼模樣?」 追尋踏查世代文青之交換生浪蕩記 摩登、嬗變、自由,雙城對位 無國界的探索與反思 中國,對於台灣人,一直以來是個複雜又晦澀的符碼。 1930年日治時期,被日本人稱為魔都的東方巴黎上海,魅惑著心懷黃金時代的人,也魅惑著前進中國的文青CEO──劉吶鷗。跟當時往來中日台的文人一樣,他將日本新興文學介紹到中國,新感覺語法、筆下的摩登世界,以及後來推動的軟性電影,影響了中國現代藝文發展,被稱為新感覺派。卻在三十五歲那年,突遭暗殺身亡。何故? 九十年後,東亞局勢再次轉變。徐禎苓就著劉吶鷗身後留下的唯一一本日記、1920年份的

中國旅遊指南,重新走讀上一世紀的人文故事。這段旅途層層掏挖著跨世代的疑惑與想像。 踏查者耽溺古老光陰裡,彷彿劉吶鷗在〈兩個時間的不感症者〉描寫男人沉醉於摩登女郎的戀愛時光。時間的感與不感,有浪漫,也有刻意的悖逆。徐禎苓的上海,終非上海人張愛玲自揭的華麗與蒼涼,而是交換生能懂得的言與意。 本書特色 ‧30年代的文青們在幹嘛?踩踏當年文青們的行走足跡,看其筆下的生活。 ‧用一本日記、一封信、一本30年代旅遊書,跨越無國界的旅程。 名人推薦 阿潑、崔舜華、楊佳嫻 專文推薦 無論如何,所謂的中國,不論那個時代,哪段歷史都不會是一個絕對值,如果可以將自己的經歷作為出發,

將這本書視為開始,或許我們都可以像劉吶鷗那樣有個開放、浪漫、自由的人生旅行。沒有國界的。──阿潑 我讀著這本既像是旅遊隨筆又像是研究採集的散文集時,視線不自覺地自動追獵、捕捉著關於陽光的描寫段落,從而發覺:這部散文集裡竟然充溢著光的軌跡。──崔舜華 不代表這僅僅是趟仿/訪舊之旅。旅者/寫作者/研究者/台灣人/女性/學生,挾帶多重身分,以考掘者之眼,印證所讀,在新廢墟中辨認過去的廢墟,在易代更新後的世界裡感應深埋的霞光。──楊佳嫻

移居者 電影進入發燒排行的影片

LIVE直播-fb新鮮事 經典電影 #大河戀

一個關於自然,生命、信仰,藝術與愛的故事,從回憶的河流中划過,影片的英文名,「A River Runs Through It」淡淡地帶人我與自然的融合,與出生命中不可之承受之重在時間與自然的的流逝中終將被療癒,記錄在文字裡。

主持人: 李基銘

主持人: 陳乙緁 Claire Chen

來賓:王志榮 Julian Wang

~將介紹在美國電影背景地點留學時,當地的人文歷史與環境~

來賓學經歷:

1989年獲美國U., of Montana微生物學碩士,1995年獲Johns Hopkins U., 電腦科學碩士。1989年移居美國馬里蘭州,在Life Technologies Inc.,(LTI)工作, 1998年進入甲骨文(Oracle)工作,2011年進入聯邦政府財政部成為公務員至今。 2015-2017年擔任華府輔大校友會會長,現為華府華文作家恊會會長。以筆名九里安西王在臺灣中國時報人間副刊、中華日報副刊、金門日報副刊、聯合報繽紛版、人間福報副刊、美國世界日報家園版、世界周刊、華府新聞日報以及達拉斯新聞副刊等發表文章。2017年起兼任美國世界日報華府通訊記者,以及華府新聞日報「華府過客」和「人在洋邦」專欄作家、記者及自由撰稿人,著有〈走過零下四十度〉散文集。

👇以下主持人、來賓粉絲頁,歡迎追蹤按讚👇

粉絲頁: 李基銘主持人

粉絲頁: Claire Chen 陳乙緁

粉絲頁: 九里安西王

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

尋找「家」的足跡 —追溯探索「我」的旅程。

為了解決移居者 電影 的問題,作者劉穆楓 這樣論述:

家的追溯(The trace of “Home”)和蹤跡(Trace),在英文的使用中,恰巧是來自於同一個單字,其中隱含很有趣並值得探討的意義。「家」的足跡,從廣義的角度來看,可以是指在我們的生命中,走過的許多地方裡,那真正會讓我們產生極大歸屬感的「地方」。從移居者的身份,重新釐清「家」(Home)的定義,透過藝術媒介的方式,重整「家」的足跡,去發現意識和潛意識中的自己,進而整合「我」的身份認同階段。藉由整合風景、地理文化、人事物等的記憶碎片,再詮釋這趟旅程的刻痕,同時也結合藝術理論、藝術治療理論與研究,並以作品創作實踐其研究論述。作品創作是由2019-2020年居住在馬來西亞、紐西蘭、台灣

三地時的實地資料。透過素描、攝影等方式,收集、整理後的創作靈感啟發。「尋找家的足跡」旅程,發現了自己多重文化的背景,作品中也表現出自己移居者的身分與文化轉譯的處境。 第一章緒論談及家的追溯,從家的回溯釐清家與我的關係,同時也說明本次論述中提及的名詞和相關文獻說明。第二章開始到第四章,每章各分三小節,每節內都有與內文相對應的圖或個人作品。第二章:家的足跡旅程紀錄中,說明這趟旅程紀錄的方式、步驟與家的「足跡」訊號,這對於本次論述個人追溯、探索「我」的旅程是關鍵的開門鑰匙。第三章:作品創作媒材、技法運作。本章詳細說明本次作品媒材的選擇原因和技法運用。第四章:解開密碼。利用心理、藝術與藝術治療的

觀點、理論原則來支持本次論文方向的軸。第五章:結論。回顧整篇論述後得出的評價與整理,以及對未來的期許。同時根據論述所提及的概念,經由作品創作的實踐,找到「我」的旅程足跡記號為何,進而發現自我探索後的答案。關鍵字: 家、足跡、移居者,藝術治療、探索、文化轉譯

過得還不錯的人生:運用幸福心理學的智慧,避開不幸的陷阱,成就愉快而滿足的生活

為了解決移居者 電影 的問題,作者崔仁哲 這樣論述:

所謂平順、美好的生活 並非全無意外、沒有變化的人生 而是隨事隨在,都能用好的框架看世界 無論缺乏時還是豐富時,都擁有平靜穩妥的好心情 本書作者在心理學的研究當中,經常觀察到與「幸福」相關的有趣人性。例如一項針對首爾大學學生的調查詢問:要給你多少錢,你才肯放棄與密友出遊或共赴音樂會的機會。結果發現,幸福感較高的學生的開價,竟然超過幸福感較低的學生四倍以上。 這表示,在人生中享有較高幸福感的人,會更珍視人際關係,因此要用更大的代價才能讓他們放棄與密友相處的機會。這是幸福的人所使用的生活方法之一。 那麼,要如何讓自己的人生更幸福呢?作者引用了大量心理學研究,搭配韓國詩文、流

行歌、劇集的內容,為我們指出享有美好人生的心理技巧與環境技巧,包含: ◆利用PANAS量表,測量自己的幸福 ◆生命中正面事件與負面事件的完美比例應該是多少 ◆移居者優勢:為什麼畢卡索、安迪沃荷、康丁斯基、梵谷等人在旅行中創作的畫作,競標價格會比其他時期的創作高出七個百分點 ◆PSI成就方程式在人際關係與職場的不同運用 ◆採用「幸福熱量表」第一象限內的活動來增加自己的幸福感 ◆瞭解幸福與遺傳:釐清「遺傳度」與「可變性」的觀念,即使出身不幸福的家庭,也能提昇自己的幸福感 ◆10種幸福的人都在採用的生活技巧:怎麼選工作、用錢買體驗還是買物品、花錢去賺到時間值得嗎……

◆判斷美好生活的3個訊號 ◆能幫助我們擁有好心情、感到滿足、找到意義的7個要素。 《過得還不錯的人生》告訴我們「意義」的意義,並且讓我們透過付出,得以擴展自己的時間、金錢等資源。這是一本極為珍貴的幸福實踐手冊,讓我們掌握幸福的青鳥,追尋屬於自己的滿足人生。 名人推薦 ★本書非常珍貴,以心理學界最新的研究為基礎,告訴我們什麼是美好的人生,以及如何獲得美好的人生。慧敏法師/普林斯頓大學博士、暢銷書《停來,才能看見》作者 ★意義是整合時間軸上的每一個點,所得出的一個人生至此總結。前來心理諮商的許多人,處在極度迷惘與痛苦中,經常即是無法找到意義,無法拼湊支離破碎的自己,也

就難以感到幸福。作者崔仁哲深度探討幸福是什麼,著手少見卻是極為重要的觀點:意義與態度,帶領我們進入幸福的海底隧道,觀賞與體會幸福的全景樣貌。莊博安╱諮商心理師 ★我們在追求幸福的過程當中,反而讓自己越來越不幸福。透過本書回顧的研究,你會發現,其實幸福就在你身邊,在每一個你願意停下享受的瞬間。海苔熊╱心理學作家 ★我們多數人都在追求幸福,但你有想過「幸福是什麼」嗎?如果你想知道什麼是幸福,其實可以參考哲學家們已經提過的觀點。但如果你覺得哲學家的理論不易親近,那本書將是很好的入門書。哲學新媒體╱哲學傳播新創企業 ★……推薦給大家!韓國中央日報 ★大企業SK集團的會長崔泰源,

向該公司員工推薦的書,成為了熱門話題。Money Today 幸福推薦(按筆畫) 水丰刀╱YouTuber閱部客創辦人 王怡人╱JC 趨勢財經觀點 李濠仲╱上報主筆 海苔熊╱心理學作家 哲學新媒體╱哲學傳播新創企業 陳之華╱作家 崔泰源╱韓國SK集團會長 莊博安╱諮商心理師 慧敏法師╱普林斯頓大學博士、暢銷書《停下來,才能看見》作者 蘇益賢╱臨床心理師

語言、記憶、空間與身份認同:越境作家温又柔作品研究

為了解決移居者 電影 的問題,作者鄭皓元 這樣論述:

隨著交通與資訊的高速發展,全球化的移動與分工也跟著興盛蓬勃,移民・離散群體的存在越來越變得無法忽視。他們打破傳統「一個民族,一個國家」的保守印象,讓國家變得越來越多元化。然而,在崇尚單一民族神話的日本,卻出現了許多移居當地,但因社會氛圍難以融入、或是始終在身份認同上掙扎的人們。也因此,在這樣的時代裡,面向日本社會、以日語寫作的離散書寫,因而成為一種代表著眾人發聲的武器——本論所試圖探討的作家温又柔便是一例。本論將透過在日台灣人作家温又柔的一本散文集與三本小說單行本:《我住在日語》、《來福之家》、《中間的孩子們》、《機場時光》,討論移民・離散群體當面對日本主流社會的漠視時,利用文學所創造出的可

能性。本論將先從日本當地的國族建構與移民現況進行討論,探究現在移居者所遭遇的困境;接著自語言出發,討論作者如何嘗試利用語言的多元與混雜性,去構築一個新的語言疆界;接著,也將梳理作者筆下移居者與主流社會如何建立關係、又該如何面對衝突,乃至於建立自己的認同策略;最後,討論作家如何藉由空間敘寫,描繪對於離散群體心中,理想的認同標的,以歸納其小說中的離散美學色彩。綜以上述,塑造在日台灣人文學中的美學論述,藉以對日語文學提出新的想像。