私人 老人公寓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和林元清,曾多聞的 白雲度山:醫者林元清都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和經典雜誌出版社所出版 。

中原大學 建築研究所 倪晶瑋、曹拯元所指導 黃惠鈴的 高密度集合住宅高齡者對社區開放空間之需求 (2020),提出私人 老人公寓關鍵因素是什麼,來自於高齡社會、戶外體健設施、高齡友善城市。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會工作學研究所 趙曉芳所指導 黃薏珊的 老無所居:探討「無殼老蝸牛」的晚年遷居歷程 (2019),提出因為有 無殼老蝸牛、租屋老人、非自願遷居歷程、生命歷程、老人居住權的重點而找出了 私人 老人公寓的解答。

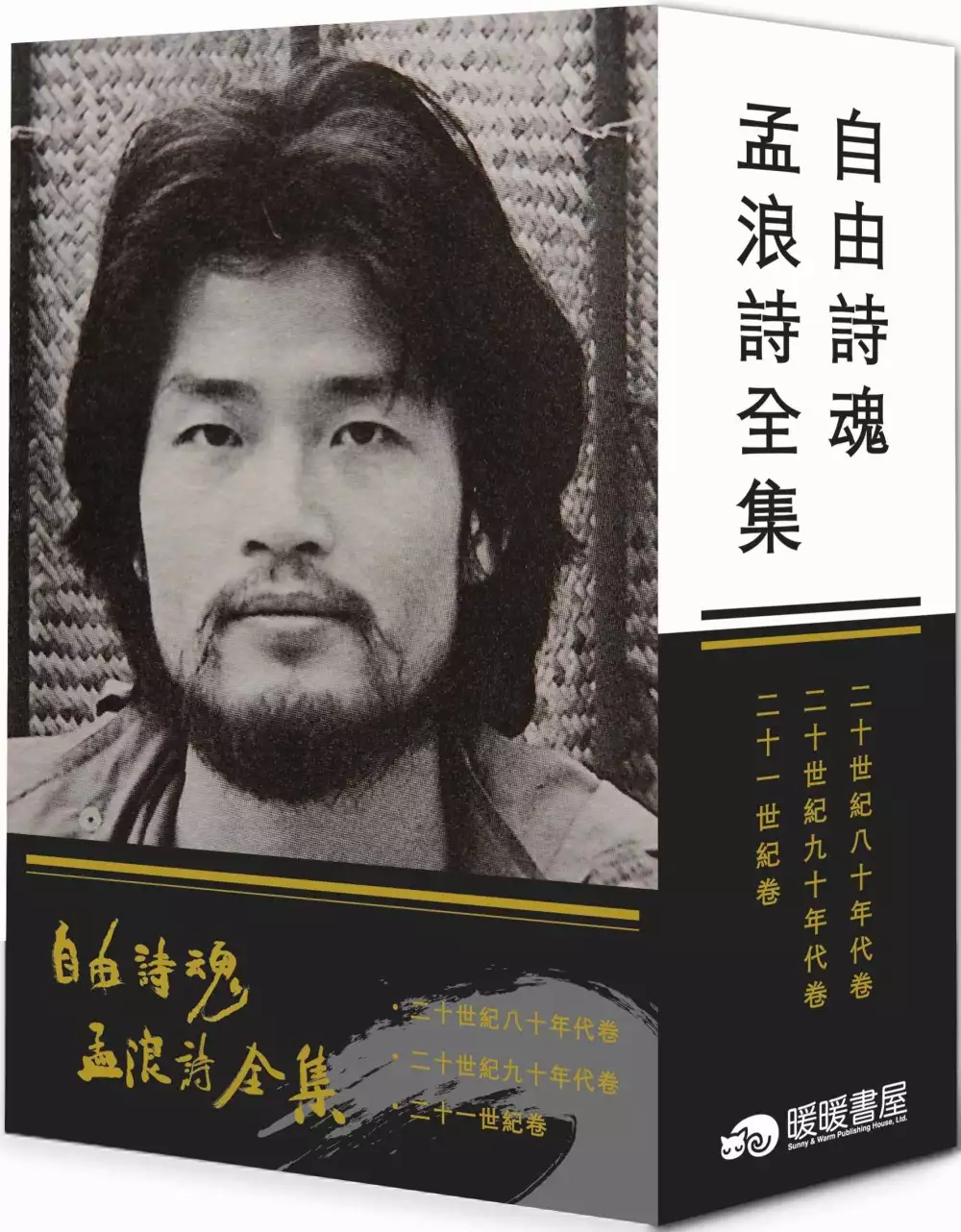

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決私人 老人公寓 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

私人 老人公寓進入發燒排行的影片

老舊國宅修繕,在補助、認定方面建議從寬。畢竟國宅住戶大多有時空上的特定因素,特別需要政府協助。公寓大廈管理條例輔導社區成立管委會,成立的速度、比率也持續上場,把關機制為何?

20190401 桃園市議會第2屆第1次定期會

中壢區市議員 謝美英 質詢【都發局】

一、今天質詢都發局,針對老舊國宅修繕問題,呼籲市府給予關愛眼神。

老舊國宅,屋老、人老,尤其內壢三大眷村:自立、精忠、陸光三大國宅,許多狀況雷同,在補助、認定方面是否能夠從寬?畢竟國宅住戶大多有時空上的特定因素,特別需要政府協助。

公寓大廈管理條例輔導社區成立管委會,成立的速度、比率也持續上場,但社區管理所遇到的狀況千奇百怪,站在輔導管理機關的立場,有沒有什麼把關機制?避免管委會因為選舉恩怨或是私人因素,造成住戶權益受損。

有些社區更長期被固定把持,爭議較大的管委會,主管機關是否思考一下未來如何幫住戶的忙,而非月月繳管理費,但自己的權益卻無法自己維護。

二、桃園市目前拆除違建的作法,是分級處理還是即報即拆?有些老舊建物因為漏水修繕,若被挾怨檢舉,認定標準為何?有沒有通盤處理流程?

#都發局 #國宅 #眷村

#市民麥克風 #謝美英 #議會質詢

#國宅修繕 #漏水 #違建拆除

#公寓大廈管理條例 #管委會

高密度集合住宅高齡者對社區開放空間之需求

為了解決私人 老人公寓 的問題,作者黃惠鈴 這樣論述:

依聯合國的定義,65歲以上人口佔整個社會人口超過7%就是「高齡化社會」(aging),超過14%是「高齡社會」,超過20%是「超高齡社會」。我國老年人口占全國人口比率自1993年達7%進入高齡化社會後,2018年進一步超過14%,轉為高齡社會。預估於2025年,老年人口占比將超過20%,成為超高齡社會。由於受到都市化的影響,居住型態逐漸轉變為高密度、高層化的集合大樓,住宅樓層的垂直分化,降低高齡者在社區中的活動機會與身體功能。因此社區中的開放空間,除滿足實質休閒活動的功能外,更應在高齡社會中,具備維持高齡者身體基本功能之目的。本研究研究目的為:了解高齡者對高密度集合住宅社區開放空間的需求與社

區開放空間中適宜的體健設施。在研究方法方面,以文獻回顧、個案分析、田野調查等方式,探討高齡者對於社區開放空間需求與國內外體健設施種類。研究結果:高齡者退休後,以從事休閒性活動達到社交的效果,與保持日常生活基本活動能力為主。在6大類型的體健設施中,以上肢肌力與下肢肌力需求最高;其次為核心肌群與腰腹臀功能體健設施;需求最低者為平衡感、手眼協調設施。後續研究建議,體健設施的種類之選擇,在預算有限之前提下,應配合社區高齡者年齡的分布情況,分期添置。故未來之研究,可陸續進行在地化之研究。

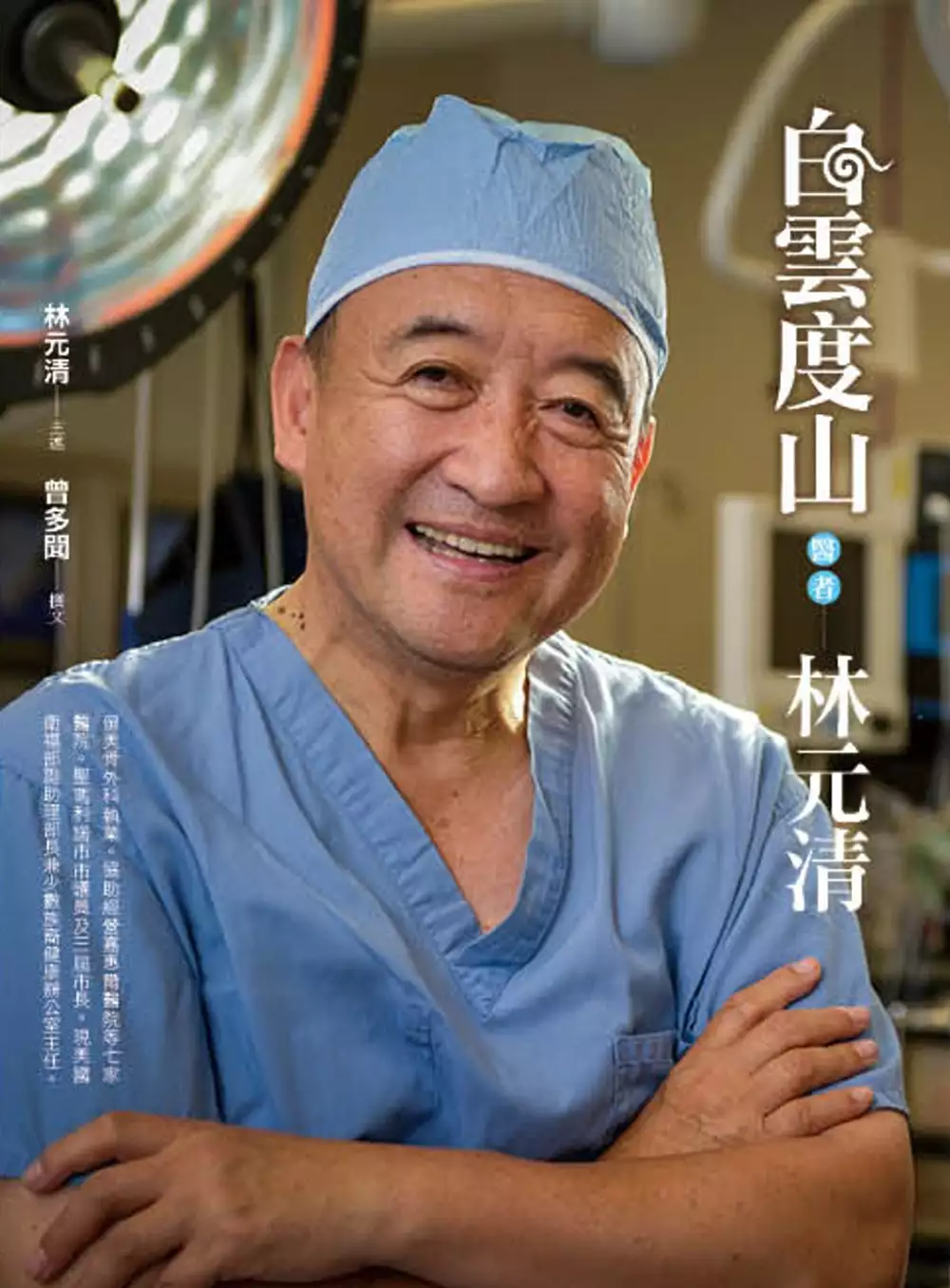

白雲度山:醫者林元清

為了解決私人 老人公寓 的問題,作者林元清,曾多聞 這樣論述:

林元清,一個在南投集集小鎮成長的平凡囝仔,到成為旅美名醫暨傑出醫療集團管理者。曾三仼美國加州聖瑪利諾市市長,而今並入閣美國衛福部副助理部長,兼少數族裔健康辦公室主任,成為影響全美醫療政策福利的政治家。他,是怎麼做到的?大愛無私心,醫療無國界,一個平凡的台灣子弟,只希望為天下蒼生傾注付出,本書是他精采人生前半場剖析。 ◎林元清簡介 生於福建廈門,後回返南投集集,於台北完成學業。建國中學初中、高中部,台北醫學院醫科畢業。後赴美於巴爾的摩協和醫院及約翰霍普金斯大學醫院完成外科實習、住院醫師及骨外科總住院醫師、骨外科臨床研究員訓練。學成留美,於南加州執業,成立泰平醫

療網,協助經營信安醫院、嘉惠爾醫院、蒙特利醫院、宏恩醫院、惠堤爾醫院、聖蓋博醫學中心、安納罕醫學中心等。併購中心健保任總裁,為紅藍卡退休長者管理醫療保險。曾任聖瑪利諾市市議員及三屆市長,二○一七年八月,往華府就任美國衛福部副助理部長及少數族裔健康辦公市主任。 專文推薦 邱文達──前衛生福利部部長 林建煌──台北醫學大學校長 徐建國──建國中學校長 王志宏──經典雜誌總編輯

老無所居:探討「無殼老蝸牛」的晚年遷居歷程

為了解決私人 老人公寓 的問題,作者黃薏珊 這樣論述:

「老有所居」這是高齡浪潮中,對於長者居住權利實踐的目標。然而,事實上,在社會的角落中,卻有一群「無殼老蝸牛」正四處流連,不見天日的存在,是他們的現狀,「安居」是他們遙想的未來。 本研究為探討「無殼老蝸牛」(租屋老人)晚年非自願遷居歷程,並從其人生歷程出發,了解過去生命經驗對此遷居後之適應與詮釋的影響,後以將此晚年遷居經歷放到他的生命脈絡討論,拼湊出特殊的生命意義。採用質性研究中的敘事研究方法,透過研究參與者的生命故事,結合研究者的觀察與詮釋,深入刻畫。 主要以立意抽樣方式選取三位研究參與者,皆為男性之租屋長輩,入住現居地已超過三個月,並採用半結構式訪談,分別進行約莫一到兩次之深入

訪談,後謄寫為逐字稿,輔以研究者於訪談過程中,所記錄之非口語訊息與筆記資料,採用敘事研究方法中「整體—內容」與「類別—內容」方式進行分析。 本研究發現如下:一、「無殼老蝸牛」晚年非自願遷居歷程包含以下階段:遷居起源、尋(租)屋困難、資源進駐與適應;其中,不論是處於何一階段,皆為被動、受他人牽制,缺乏自主性,存在濃厚削權無奈之意味。二、「無殼老蝸牛」過去生命經驗中,往往經歷許多轉捩點,且多屬「被動」受社會環境結構所致,屬負面經驗。而「晚年非自願遷居」同為伴隨結構因素,被迫接受的過程,往昔那些被決定的「改變」所發生的頻率、造成的影響強度,成為他們晚年遷居後適應能量來源與詮釋的角度。三、「晚年

非自願遷居」所隱含的「非自願」與「晚年」為個體於老年階段遭遇生活壓力事件之元素,而「無殼老蝸牛」往往能夠依循生命的韌性,發展出適應的能量,在復原力的體現中,「坦然接受、珍惜所有、知足轉念」將負向的遷居經驗,轉譯成正向意義,留存在他們的生命中。 是以,針對前述研究討論與結果,提出當前對於弱勢老人居住政策的建議與未來相關研究之展望。前者尤從非自願起源與入住後適應出發,於租金補貼、居住福利服務輸送層面與相關居住政策多加著墨,後者則是期許能夠增添更多元觀點,擴延至租賃形態中,所存在的各方關係人與彼此互動,在「無殼老蝸牛」層層的居住困境中,共尋解方。