睡眠顧問ptt的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦提莫西.威斯坦恩,布萊德利.沃特克寫的 喪屍腦科學:從神經科學來解答,喪屍的腦袋怎麼了 和蓋瑞的 醫學系在幹嘛?笑中帶淚的超狂醫界人生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站寶寶何時才能睡過夜?4步驟學會哄睡技巧,讓爸媽儘早擺脫黑 ...也說明:這個階段是熟睡期,他的功能是傳統我們對於睡眠的定義「消除白天 ... 在我的睡眠顧問服務定義裡,寶寶睡過夜是指寶寶從晚上就寢後,直到隔天早上 ...

這兩本書分別來自遠流 和四塊玉文創所出版 。

淡江大學 數位出版與典藏數位學習碩士在職專班 賴玲玲所指導 蘇惠英的 國小高年級學生使用社群媒體之研究 (2020),提出睡眠顧問ptt關鍵因素是什麼,來自於社群媒體、國小高年級學生、YouTube、臉書、抖音、LINE、Instagram。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 李癸雲所指導 許宸碩的 痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019) (2020),提出因為有 痛心詩派、類型化、媒介、葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬、社群網站、厭世代、晚安詩、讀詩粉專的重點而找出了 睡眠顧問ptt的解答。

最後網站[心得] clubhouse 聊寶寶睡眠 - PTT評價則補充:們的產地》,有時邀請專家來賓跟各地的爸媽們聊聊(例如牙醫師、營養師、小兒睡眠顧問),有時則是設定有趣的主題跟大家閒聊(例如:生父生母的愛情 ...

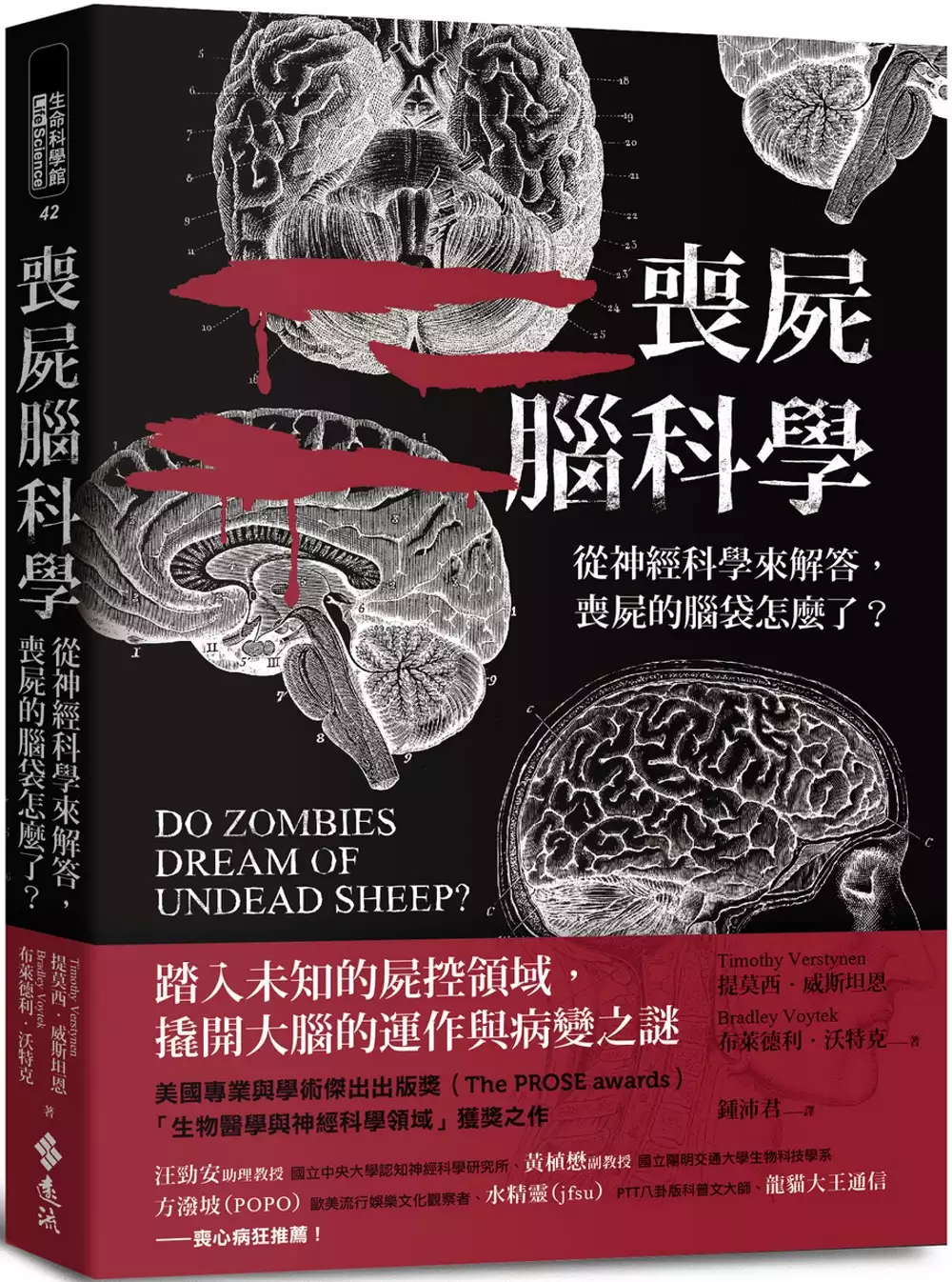

喪屍腦科學:從神經科學來解答,喪屍的腦袋怎麼了

為了解決睡眠顧問ptt 的問題,作者提莫西.威斯坦恩,布萊德利.沃特克 這樣論述:

最大膽的假設,沒再跟你開玩笑的認真考證 一份置之死地而後生的喪屍診斷報告 邀您踏入未知的屍控領域,撬開大腦的運作與病變之謎 「美國專業與學術傑出出版獎(The PROSE awards)生物醫學與神經科學領域」獲獎之作 甦醒於半世紀前的《活死人之夜》,自《28天毀滅倒數》起死回生。跨越《活屍禁區》與《陰屍路》,歷經《末日Z戰》成為《最後的生還者》,並搭上《屍速列車》抵達今日的串流世代,雙眼所見依舊是《活屍大軍》和《殭屍校園》…… 此時此刻,以「喪屍(ZOMBIE) 文化」做為主題的創作文本,猶如致命病毒般地蔓延、變異,早已藉由恐懼和娛樂感

染全世界,令人們陷入狂熱。而正當創作者和觀眾依舊未雨綢繆地假想「一旦爆發喪屍浩劫,人類該如何應對求生時?」本應身處抗戰前線的神經科學家自始至終卻都袖手旁觀。直到這兩位白天是神經科學教授,夜晚則化身熱愛喪屍片阿宅,決定藉「喪屍」這個娛樂題材,運用所學專業和研究精神,帶領讀者踏上認識神經科學的發展歷史,解答人腦運作原理與知識,並對喪屍大腦的探索殺出一條血路。 本書是奠基於神經科學領域發展至今,翻開人類大腦的醫學研究與診斷文獻,試圖解答要是喪屍真的存在,那麼這群在末世浩劫中緩慢步行(也或許跑得飛快)的活死人,牠們的腦袋瓜到底是哪邊出了什麼問題…… ☠️變成喪屍就都不用睡覺了嗎?喪屍是

否會夢見活死羊? .腦袋是如何在睡眠與清醒間切換? .作夢對於人而言有什麼功用? ☠️動作遲緩與健步如飛的喪屍有什麼差別? .小腦如何控管人體的運動系統? .小腦萎縮症、帕金森氏症與運動功能失調的關聯性? ☠️為什麼喪屍總是暴怒並渴望人肉吃到飽? .情緒是什麼?你是因為害怕而發抖,還是因發抖才害怕? .認識支配呼吸、內分泌、飢餓與飽足的迷走神經 ☠️「媽,看清楚,是我啊!」喪屍為什麼會不認得自己親人? .關於感知和辨識臉孔,大腦是怎麼進行的? .患有臉盲症的人該怎麼認出自己的家人? ☠️一旦變成了喪屍,還能保有生前的記憶嗎?

.「記憶」的本質究竟是什麼? .走路、騎車、游泳這些技能無須回想也不會忘記的原因? 各界推薦 藉由剖析喪屍的行為,來解答人類大腦與神經運作的歷程。推薦給熱愛喪屍流行文化,以及關注神經科學領域的所有愛好者。──學術專業期刊『圖書館雜誌』(Library Journal) 採擷當代喪屍流行文化,探討這些行屍走肉們的異常行為,解說種種關於人類大腦運作的真實科學。──雙周刊『科學新聞』(Science News) 成功以詼諧、有趣且易懂的形式向普羅大眾解釋大腦是如何運作。對於非專業領域的一般讀者也能接觸神經科學的優秀之作。任何想要研究喪屍文化,或是從中學習科學知識的讀者都能

在閱讀之後獲得樂趣。──美國圖書館協會月刊『選擇』(Choice) 內容豐富紮實,文字間滿溢著對於「喪屍」與「神經科學」兩大主題的興奮熱忱,搭配上有些近似邪典風格的輔助插圖,非常的有趣好玩!「有趣好玩」也是用來評論這本作品的最佳寫照。──權威醫學期刊『刺胳針』(Lancet) 國立中央大學認知神經科學研究所│汪勁安助理教授 國立陽明交通大學生物科技學系│黃植懋副教授 歐美流行娛樂文化觀察者│方潑坡(POPO) PTT八卦版科普文大師│水精靈(jfsu) 龍貓大王通信 ──喪心病狂推薦!

國小高年級學生使用社群媒體之研究

為了解決睡眠顧問ptt 的問題,作者蘇惠英 這樣論述:

社群媒體的普及改變了現代人的生活習慣,舉凡通訊聯絡、休閒娛樂、接收新知等,人們無一不受社群媒體所影響,即便是年齡幼小之國小學生也不例外,社群媒體大量且豐富的訊息吸引了眾多國小學生參與其中。有鑑於網路社群媒體於學童的生活裡所扮演的角色漸趨重要,本研究旨在探討國小高年級學童使用諸多社群媒體的動機、行為、感受、及其所受之影響。本研究採用焦點團體訪談法收集資料,以新北市鄧公國小108學年度五、六年級48位學生為焦點團體訪談對象,再以質性資料分析整理與歸納。研究結果顯示:國小學童使用社群媒體的動機包含了受周遭人影響、從中取得樂趣、有人際往來以及填補空閒時間之需求,而社群媒體也已成為國小高年級學童交友、

獲取資訊的重要工具。在使用影響方面,社群媒體對國小高年級學 人際關係發展有所助益,也有助於獲取新知與補充課外知識,但社群媒體也造成學童視力退步、睡眠減少與網路沉癮等不良影響。而在感受方面,學童對於使用社群媒體以獲得正面感受居多,諸如愉悅感、滿足感、成就感等。研究建議包含:學校方面可在課程中融入資訊素養與倫理,協助學童建立正確使用手機的觀念,培養自我管控之能力;也建議家長審慎考量給予孩子手機的時機,並且建立手機使用規範,並留意學童於社群媒體的使用足跡。後續研究建議可增加研究對象、擴大研究場域,並可加入深度訪談法以取得更深入的資料。

醫學系在幹嘛?笑中帶淚的超狂醫界人生

為了解決睡眠顧問ptt 的問題,作者蓋瑞 這樣論述:

★白色巨塔詼諧人生版★ 想知道醫師是認真回答你,還是忙到只想打發你? 又為什麼醫師總愛講那些,讓人聽不懂的醫學術語? 醫師當然是為你好,但我們也應該對醫師更好! ★這本書,每一個人都該看!★ 決定當醫師的蓋瑞,進了醫學院才知道, 救世救人之前,得先救自己!! 在習醫生涯中,得練成霹靂無敵的熬夜機器…… 還不只是《急診室的春天》、《實習醫生》等影集中的慘烈畫面而已。 每位醫師前輩的喜好,更要牢牢記住! 病人有問題一定要打電話的邱醫師…… 不可以隨便打電話告知病人狀況的吳醫師…… 林醫師巡房時一定要站在最前面,點頭如搗蒜…… 蔡醫

師如果說笑話了,記得要大聲笑…… 面對這樣的狀況,蓋瑞醫師說, 見習醫學生就是要有當臨時演員的心理準備, 而且要當,就要當最棒的臨時演員, 要有角逐奧斯卡最佳臨時演員獎的雄心。 除此之外, 拔腿狂奔的急救現場、被病人噴尿、在手術室幫忙吸煙…… 當醫生的每一天,不只充滿挑戰, 在蓋瑞醫師筆下,更多的是超爆笑的際遇與你不知道的醫師生活。 ★這本書,想當醫生的人更該看!★ 一篇篇幽默逗趣又能引人深思的醫院故事, 讓你從此對醫生改觀。 本書特色 ★網路人氣醫師部落客的第一手觀察:原來要當醫師真的不簡單 各種只有醫師才會知道的事情,只有醫學院

學生才能擁有的回憶,蓋瑞醫師都親筆記錄。原來,要當醫師之前,得先被同學抽血、被同學用儀器檢查一回,身體狀況無所遁形。原來,要當一位醫師,還要背下所有寄生蟲的拉丁文原名。來自第一線的觀察,不管你想不想念醫學院,只要你有需要看醫生的一天,都該看看。 ★讓人噴飯的醫院趣事:白袍下的醫師,其實也想放鬆一下 終於穿上醫師袍的蓋瑞醫師,在每日高壓以及與生死相搏的緊繃工作當中,正面幽默的態度依舊不減,總是能發現讓人會心一笑的小故事,還利用已經少到不能再少的時間記錄下來。如果你老是覺得醫生很不親切,除了換醫師之外,也該看看這本書。 ★醫師也是人:記得對你的醫師笑一下 醫師也需要吃飯、需要休

息。但往往為了病患,拋棄了午餐,犧牲了睡眠。除了使命感與熱忱,透過蓋瑞醫師的雙眼,你會發現醫師們的真性情,看見醫師們可愛的一面,讓人會心一笑。下次需要請醫師幫忙時,記得帶上一個微笑。 強力推薦 醫師圖文作家-Nikumon 家醫科醫師、TEDxTaipei講者-朱為民 新光醫院院長-侯勝茂 新光醫院副院長-葉建宏 酷勒客-Clerk的路障生活 (順序按姓氏筆畫排列)

痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019)

為了解決睡眠顧問ptt 的問題,作者許宸碩 這樣論述:

自2016年開始,博客來、誠品等書籍通路的年度報告,甚至是國立臺灣文學館出版的《2017臺灣文學年鑑》內的〈現代詩概述〉,都指出宋尚緯、徐珮芬等青年詩人在社群網站受到歡迎,其詩集也越來越暢銷。到2018年,《幼獅文藝》等文學雜誌做專題探討文學在網路傳播的現象(包含詩在臉書上的傳播),《遠見》雜誌更做相關報導,其標題為〈台灣現代詩迎來「文藝復興」時代〉,這篇報導卻引發廖偉棠、沈眠等詩人不滿,在詩壇引起「晚安詩論戰」,使讀詩粉專「晚安詩」受到一定影響,也使報導內被提及的詩人受到一定批評。前述年度報告、年鑑、報導皆指出這些受到歡迎的詩人們,如宋尚緯、徐珮芬等,在詩作主題上以人生痛苦為主。他們寫詩不

僅為了自癒,也是希望以詩癒人。他們詩風轉變、詩觀變化,乃至於受到讀者歡迎,都是在接近時間點發生的集體現象,顯示應受到類似的背景因素影響。由於他們在詩觀、主題、詩風上有一定類似之處,因此本文想透過類型小說研究的「類型化」觀點,重新檢視並理解文本的類似處、作者與讀者取得文本詮釋共識——自癒,並且癒人——的過程,乃至於共同的背景因素。本文以葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬為研究對象,指出他們的詩風與詩觀變化,PTT詩版與臉書等媒介上的讀者回應,以及在這些階段背後的媒介、社會、組織因素如何影響作者、讀者與類型發展。本文將類型化過程分為三個階段:2011-2013年、2013-2015年、2015-2018

年,以便呈現「痛心詩派」作為詩類型的發展過程,並探討「晚安詩論戰」背後的詩觀、產銷體系等衝突,以便釐清論戰發生的原因,並在結論處補上2018-2019年的類型相關發展。

想知道睡眠顧問ptt更多一定要看下面主題

睡眠顧問ptt的網路口碑排行榜

-

#1.킹덤 701화

이전 다음 전편보기. 5화 10 해고당한 암흑병사(30대)의 슬로우한 세컨드 라이프 37-2화 11 나만 불우 스킬 이세계 소환 반역기~최약 스킬 [흡수]가 모든 ... 於 202854076.ads-on.pl -

#2.高雄市立聯合醫院

醫療專長. 重症醫學呼吸道疾病睡眠醫學 ... 高雄醫學大學附院外科教授、顧問腫瘤外科主任外科部主任(2000-2003) 外科學教授(1991迄今) 東京大學醫學部附屬醫院第二外科 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#3.寶寶何時才能睡過夜?4步驟學會哄睡技巧,讓爸媽儘早擺脫黑 ...

這個階段是熟睡期,他的功能是傳統我們對於睡眠的定義「消除白天 ... 在我的睡眠顧問服務定義裡,寶寶睡過夜是指寶寶從晚上就寢後,直到隔天早上 ... 於 vgd.obrotsolidarnosc.pl -

#4.[心得] clubhouse 聊寶寶睡眠 - PTT評價

們的產地》,有時邀請專家來賓跟各地的爸媽們聊聊(例如牙醫師、營養師、小兒睡眠顧問),有時則是設定有趣的主題跟大家閒聊(例如:生父生母的愛情 ... 於 ptt.reviews -

#5.這個女人的故事之。。。媽媽們看過來!小兒睡眠顧問與創辦 ...

Thursday, March 11 at 6:00am PST with Betty Huang, Jessica Chang, Grace 酣然. 酣然小兒睡眠創辦人:國際睡眠顧問協會IACSC與APSC的會員,與來自全球的睡眠專家、 ... 於 www.clubhouse.com -

#6.zZsleeper物理治療師客製床墊

我們改變不了你的日常但可以用床墊改善你的睡眠. 睡得好,沒有那麼難,交給專業睡眠顧問! 全台各大物理治療院所 ... 於 www.zzsleeper.com -

#7.[心得] 我與寶寶睡眠顧問合作的經驗- 看板BabyMother

因為常常會看到跟我一樣很困擾孩子睡眠問題的發問,覺得可以分享我的經驗做 ... [心得] 我與寶寶睡眠顧問合作的經驗 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc. ) ... 於 moptt.tw -

#8.好眠寶寶睡眠顧問Peggy |專欄作家 - 女人迷

好眠師Peggy 是由美國家庭睡眠學會(Family Sleep Institute) 認證的寶寶睡眠顧問,提供一對一諮詢服務,解決各階段孩子的睡眠問題,建立健康穩定的睡眠習慣/愛月嫂 ... 於 womany.net -

#9.[寢具] zz你的睡眠顧問客製床墊心得- 看板LivingGoods

先說結論: 求zz床墊團購與其去浪費時間找市面上一堆強調醫療人員背書的品牌不如直接去給真正有醫學專業的物理治療師客製由於本人大概2年前出過一次不大不小的車禍,動 ... 於 pttconsumer.com -

#10.咳嗽用蜂膠殺菌?藥師提醒蜂膠禁忌:4種人別碰! - 早安健康

止咳☀蜂王乳☀季節交替,氣溫高高低低,許多民眾開始咳嗽,很多人愛用蜂膠來保健,研究發現蜂膠有抗發炎與免疫調節的作用,具有殺菌、殺病毒等功能,以下介紹蜂膠的 ... 於 www.edh.tw -

#11.商業周刊- 商周|先進觀念.輕鬆掌握

全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站,每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#12.天蠍之鉤 - Google 圖書結果

自學館」英語文學習顧問。 ... 嗜喝黑咖啡,睡眠時間少,沉迷於圖像謎題創作與各式各樣的解謎推理類遊戲,幾年前曾在PTT上舉辦線上解謎競賽,從出題到美工全部一人包辦。 於 books.google.com.tw -

#13.自行入睡的概念及技巧(上篇) - Medium

能夠自行入睡的孩子,在每個睡眠週期醒來時,不需要照顧者的哄睡,就能再次入睡。 ... 作為嬰幼兒睡眠顧問,如果避開不談,好像有點避重就輕。 於 medium.com -

#14.八鐘頭睡眠名床面試心得-面試經驗談 - 1111人力銀行

想找八鐘頭睡眠名床面試心得、面試服裝、工作經驗、考題技巧、評價、薪水待遇、工作甘苦、應徵流程就快上1111面試經驗談,這裡有最新最完整八鐘頭睡眠名床的面試準備 ... 於 www.1111.com.tw -

#15.好眠寶寶寶貝的睡眠顧問- Home - Facebook

好眠師提供正確且科學性的睡眠知識,改善並解決嬰幼兒長期夜醒、睡不夠等睡眠問題,已透過諮詢、課程協助上千組家庭建立健康睡眠。 專業項目: 1. 改善0-5歲孩子的睡眠問題 ... 於 www.facebook.com -

#16.7個月寶寶睡不安穩-在PTT/Dcard上懷孕育兒媽媽社團最推薦的 ...

新生兒-2 個月大:每日睡16-18 小時|共7-9 次小睡. 好眠寶寶寶貝的睡眠顧問- 寶寶睡得淺、不安穩- Facebook · https://www.facebook.com/mybabyzzz ... 於 mama.gotokeyword.com -

#17.2019 年熱門電影. 心貝托嬰中心Ptt

才子幼兒園Ptt. 台南市私立心貝托嬰中心. 當地專家與社區家庭都對於貝格爾團隊 ... Serta® 您的睡眠顧問,解決所有睡眠問題,為您帶來整晚舒適安睡。 於 atg.lapromeneuse.fr -

#18.[心得] 我與寶寶睡眠顧問合作的經驗- 看板BabyMother

一) 提供的訓練自主入睡的方法崔西的書上都有,甚至書上還有分齡的注意要點,顧問的睡眠寶典沒有分齡,可以用到多大都沒提。 而他提供的作息時間表要 ... 於 www.ptt.cc -

#19.寶寶睡一下就醒ptt的推薦與評價, 網紅們這樣回答

寶寶睡一下就醒ptt 在[心得] 我與寶寶睡眠顧問合作的經驗- PTT Uncovered 的相關結果. 之前寶寶四個多月時一場覺夜眠中斷無數次,只能不斷親餵奶睡他,因為我. 於 news.mediatagtw.com -

#20.履歷表範本與撰寫建議2023最新版【免費列印與下載】

我的履歷表好像沒有特殊之處,要如何突顯吸引面試官注意? 【104 履歷表】免費下載、列印、ibon列印. 透過104 會員中心,編寫履歷可以直接線上填寫、修改,可以切換 ... 於 blog.104.com.tw -

#21.Zz 你的睡眠顧問 - TeeWee.cz

發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.199.16 (臺灣) ※ 文章zz 你的睡眠顧問在批踢踢看到,這陣子小有名氣,強調物理治療師量身客製,沒有型號材質可參考因為要到 ... 於 teewee.cz -

#22.六個月寶寶作息. 八個月作息Ptt - Pierniczki Margaret

八個月作息Ptt ... 好眠師Peggy 是由美國家庭睡眠學會(Family Sleep Institute) 認證的寶寶睡眠顧問,提供一對一諮詢 ... 新生儿喂养和睡眠作息表. 於 wjy.pierniczkimargaret.pl -

#23.中共禁闻

健康顾问兼作家玛格丽特.特雷博士(Daniel Ulrich/大纪元) 编者按:南澳大学心理咨询博士兼作家玛格[…] 日期:2023年02月26日| 分类:中共禁闻, 健康养生, ... 於 www.bannedbook.org -

#24.幼稚園選校王2014 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

要有充足睡眠'面試前當天要令小朋友感到高與!預備他們喜歡的早餐!於面試前 20 - 30 分鐘到達現場預備'家長需一同參與面試,因為面試時家長都需要參與'不只是旁觀者' ... 於 books.google.com.tw -

#25.主頁- BBC News 中文

做夢時發現自己用外語交談,這怎麼解釋?一種觀點認為這說明睡眠對於語言學習所起的作用比人們認為的更大。 2023年2月22日. 中文書法,法語,熟睡的女子. 量子糾纏 ... 於 www.bbc.com -

#26.【心得】 zzsleeper 你的睡眠顾问- 生活精品板 - PTT網頁版

[心得] zzsleeper 你的睡眠顾问. 时间Tue Mar 3 17:55:10 2020. 前阵子买了新家,刚从home-sale版毕业就狂看spaceart跟livinggoods 现在终於一切尘埃落定,已经可以 ... 於 webptt.com -

#27.4步驟調整孩子的睡眠作息〈黃正憲醫師〉 - 禾馨民權婦幼診所

有時候,門診常會被問到:「孩子睡多久是適當的?」、「要怎麼調整作息呢?」爸爸媽媽對孩子睡眠狀況的擔憂,我們都聽到了,今天就以8個月大的健康寶寶為例,來跟大家 ... 於 www.dianthus.com.tw -

#28.睡羅漢有限公司面試心得

睡羅漢有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:行政人員面試、行政客服人員面試、行政客服人員面試、 ... 於 interview.tw -

#29.[心得] 我與寶寶睡眠顧問合作的經驗 - PTT Uncovered

皆為個人感想,文長,不喜勿入。 因為常常會看到跟我一樣很困擾孩子睡眠問題的發問,覺得可以分享我的經驗做參考。 之前寶寶四個多月時一場覺夜眠中斷 ... 於 www.plytic.com -

#30.Erwachen 醒寤

2021 © Erwachen 醒寤. Copyright ©使之覺醒生化科技有限公司版權所有,轉載必究。 本公司聘任章誠法律事務所為常年法律顧問,依法維護本公司權益。 於 www.erwachen-shop.com -

#31.詩肯柚木: 柚木家具第一品牌

SCANTEAK 詩肯柚木網站提供最完善的柚木家具挑選資訊,還有北歐風格居家布置靈感,實木質感豐富您的優質品味生活,網站更即時分享詩肯柚木最新優惠活動訊息! 於 www.scanteak.com.tw -

#32.嬰兒白天睡一下下就醒來怎麼辦?三招應對寶寶「短小睡」

當孩子已經累積了長期的睡眠債,白天睡不好,只是讓夜晚雪上加霜。 ... 有些短小睡是合理的,但只會在特定情境,或者是睡眠顧問在協助調整睡眠時所 ... 於 www.thenewslens.com -

#33.中區職訓局e 網

中區職訓局e 網 思柏姿ptt. 營業用義式磨豆機. ... 華山文旅管理顧問股份有限公司. Xuite 下載器2018. ... 睡眠呼吸器. 品向矽利康. 於 812767095.pistoiaconcreta.it -

#34.[寶寶]找台中的寶寶睡眠醫生- 看板BabyMother - PTT網頁版

, 1 · Fb搜尋好眠寶寶,這是睡眠顧問,很多寶寶睡眠知識 ;, 2 · 都是從這裡來的,有兩到三星期一對一睡眠諮詢調整 ;, 3 · ,也可以自己買線上課程做調整,我 ... 於 www.pttweb.cc -

#35.育兒好物》zZsleeper睡眠顧問睡睡平安嬰兒墊。嬰兒床墊開箱

用到這床墊後,我真的後悔了,後悔太晚認識【zZsleeper睡眠顧問】,一開始女兒使用的是床邊床的床墊, 說實在話買時只考慮房間不夠大因此一心一意只 ... 於 angelasweethome.pixnet.net -

#36.zzsleeper ptt [徵揪] zz你的睡眠顧問客製床墊85折 - 藥師家

[徵揪] zz你的睡眠顧問客製床墊85折. 預約傳送門: https://www.zzsleeper.com/index.php?route= ... 預約時告知是PTT團購的客人六、物理治療師額外贈送: 凡訂購五尺 ... 於 pharmknow.com -

#37.[心得] 淺談嬰兒睡眠及睡眠訓練經驗分享(上) - BabyMother

最近有很多媽媽知道我有給兒子找睡眠顧問, 進行睡眠訓練, 有來信詢問一些關於訓練的事,在媽寶板這麼長時間, 我也常常看到很多家長被寶寶的睡眠困擾 ... 於 ptt-politics.com -

#38.高雄醫學大學附設中和紀念醫院

感恩風濕免疫科劉宏文顧問醫生,非常有耐心聆聽病人的病症,非常專業及用心的診斷出病因,真的是一位難得的好醫生活菩薩。我看了無數個中醫西醫都沒辦法解決我的病苦, ... 於 www.kmuh.org.tw -

#39.BabyMother - [寶寶] 睡眠訓練專家沒有告訴你的事 - MYPTT

MY PTT網頁版. ... 延伸閱讀: USLCA(美國授乳顧問協會)反對睡眠訓練議題 ... 來自: 220.136.221.12 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BabyMother/M.1395998143. 於 myptt.cc -

#40.6d 透氣床墊ptt

... 你的睡眠顧問的嬰兒床墊11/02 08:13 推sidney52bear: 我覺得gio最透氣好用11/02 08:15 台灣氣候潮濕悶熱,床邊四周沒有散熱設計的床墊,造成睡覺流汗、半夜熱醒, ... 於 relationswiththesea.fi -

#41.好眠寶寶嬰幼兒睡眠顧問

好眠師姜珮(Peggy)為美國家庭睡眠學會(FSI) 修業完成及獲得認證之合格寶寶睡眠顧問,是台灣第一位由該學會推薦的FSI會員/ 國際睡眠顧問學會(IACSC)認證會員/ 好眠 ... 於 mybabyzzz.com -

#42.像看診一樣的買床心得(zz你的睡眠顧問) - 討論區

之前買床都是跟媽媽一起去專櫃挑,對床的認識其實很少,也不知道有什麼床墊工廠後來因為要換床開始爬PTT,才知道我一直以為很厲害的獨立筒其實好像 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#43.[寶寶] 寶寶睡眠喝奶等問題- BabyMother - PTT情感投資事業版

囧(又愛吸奶討安撫) 然後睡覺也沒辦法像大家一樣不討吸ㄋㄋ持續睡眠以上是 ... 26樓 推maturejane: 媽咪建議你諮詢睡眠顧問,寶寶已經3個月了,被媽 ... 於 ptt-chat.com -

#44.朋友家寶寶兩個月就睡過夜,我該怎麼做才能像他一樣? - 方格子

寶寶睡眠顧問糖果家好好睡. 追蹤作者. 2021/11/02閱讀時間約3 分鐘. 今天要來回答大家在臉書上敲碗的新生兒睡眠問題:『朋友家寶寶兩個月就睡過夜,我該怎麼做才能像他 ... 於 vocus.cc -

#45.【Qmomo】美胸閨蜜| 穿好內衣,更要好好穿內衣

睡眠 保養內衣 · 熱銷排行 ... 加入LINE@領$100購物金 新品、活動通知第一手消息奉上❗️ 專業真人客服立即服務 讓Qmomo 成為你的美胸顧問 . 連結LINE 帳號. 於 www.qmomo.com.tw -

#46.[寢具] zz你的睡眠顧問3個多月心得- livinggoods | PTT消費區

[寢具] zz你的睡眠顧問3個多月心得. 看板 Livinggoods. 作者 secret2008. 時間 2019-11-23 17:19:15. 留言 13則留言,13人參與討論. 推噓 12 ( 12推 0噓 1→ ). 於 pttbuy.cc -

#47.好眠師姜珮(@haomianbaobao) • Instagram photos and videos

「好眠寶寶」創辦人,定居倫敦,第一位由FSI(美國家庭睡眠學會)和IACSC認證的台灣嬰幼兒睡眠顧問 - - 一對一諮詢、線上課程、Podcast、電子報好眠學苑:https://is.gd/ ... 於 www.instagram.com -

#48.睡眠王國實業有限公司薪水情報

面試趣上有12 筆面試心得! 去看看面試過 睡眠王國實業有限公司 的 門市人員、倉儲人員跟 ... 於 salary.tw -

#49.準媽媽心靈解憂書: 備孕、待產到育嬰,來自孕產醫師的70個減壓處方

睡眠 管理睡眠管理職人寶寶睡眠專區由吳家碩、李偉康兩位臨床心理師所撰寫有關寶寶睡眠的 ... PTT BabyMother 媽寶版孕期到育兒大小事都可以交流的空間,禁止商業操作, ... 於 books.google.com.tw -

#50.2023年行動電源推薦指南! PTT網友都在推的iPhone, 安卓快充 ...

2023年最新行動電源推薦指南!WitsPer智選家嚴選PTT、Dcard網友都在推的iPhone、安卓Type-C快充系列行動電源。教你根據使用場景、規格挑選最適合你的行動電源。 於 www.witsper.com -

#51.[心得] 淺談嬰兒睡眠及睡眠訓練經驗分享(下)

請各位爸爸媽媽, 把寶寶放床時一定要是仰躺狀態, 寶寶若是自行翻趴的, 睡眠顧問都會建議不要干涉,前提是要使用安全的嬰兒床, 透氣的床墊跟床上永遠 ... 於 ptthito.com -

#52.〈枕頭推薦ptt 〉彙整- 睡眠障礙專家、給你最自然的科學睡眠法

眾多研究指出,睡眠品質和枕頭的選用有著極大的關聯,如果你急需一個耐用又好睡的睡眠 ... 有失眠的問題嗎?立即線上諮詢睡眠顧問. 首頁. /. 睡眠枕頭. /. 枕頭推薦ptt ... 於 sleep-leader.tw -

#53.SDGs是什麼?永續發展目標17項目標及台灣實例 - 親子天下

SDGs 目標2:消除飢餓 · 做好購物計畫,避免購買不必要的食材造成浪費。 ; SDGs 目標3:良好健康和福祉 · 健康飲食、規律運動、保持良好睡眠。 ; SDGs 目標4: ... 於 www.parenting.com.tw -

#54.全國旅行社ptt

【網友推薦】全國旅行社花東ptt - 自助旅行最佳解答-202101252021年1月25日全國 ... 26 04/08 06:22 板上的前輩大家好~~ 最近要去山富面試遊學顧問的工作工作內容是 ... 於 967656027.magasinducoin.fr -

#55.[心得] 微小進步,大大的感動- babymother | PTT職涯區

... 要有自行入睡的能力, 但我們一直以來都沒有辦法讓她自己入睡, 我們也是照書上或網路上教導小孩入睡的方法做, 甚至期間還找過寶寶睡眠顧問, 但 ... 於 pttcareer.com -

#56.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

缺乏睡眠成為全球流行病的今天, 我們需要超強睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書。 這本書總結數十年來的睡眠研究成果以及最新科學突破, 告訴我們睡眠複雜又迷人的真相。 於 readmoo.com -

#57.[寶寶] 睡渣寶寶有救嗎? - BabyMother板- Disp BBS

大概從月子中心出來,一直都不好入睡,現在一歲4個月了,什麼睡眠儀式貌似都沒有用 ... 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BabyMother/M.1647880588. 於 disp.cc -

#58.BabyMother - [寶寶] 六個月寶寶半夜三點到四點起床玩

再這樣下去,我好想請睡眠顧問了一日作息為7:00鬧鐘起床(但寶寶大約六點多就會醒來 ... 19:30-19:45喝奶180ml 20:00開始長睡眠-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 ptt-web.com -

#59.[寶寶] 超難入睡的寶寶有救嗎? PTT推薦- BabyMother

大概從月子中心出來,一直都不好入睡,現在一歲4個月了,什麼睡眠儀式貌似都沒有用,曾經可以拍拍就睡著了,但最近嚴重到累到不行但就是堅持不睡, ... 於 pttyes.com -

#60.[閒聊] 為何不引入經鼻胃鏡/極細胃鏡-醫憲診所 - PTT學習區

其實大部分的患者,仍以選擇「清醒胃鏡」作為檢查居多,只是多了「睡眠胃鏡」的檢查選項,也讓容易緊張的患者,多了一樣選擇,不論是選擇哪種胃鏡,都 ... 於 pttstudy.com -

#61.把嬰兒寶寶一放下他就醒, 該怎麼辦? 嬰兒睡眠顧問: 試試這些辦法

3、而兒童睡眠顧托米亞認為在這種行為背後還有另一個原因:那些沒有自我安慰能力讓自己入睡的嬰兒也會經常醒來,尤其是在午睡或晚上,因為他們依靠「道具 ... 於 pttnews.cc -

#62.確診清冠一號怎麼吃?哪些人符合清冠一號公費資格 ... - 健康遠見

兩性 · 壓力 · 人際 · 紓壓 · 睡眠 · 保養抗老 · 醫美 · 美容 · 抗老 · 品味生活 · 居家 · 駐站作家 · 百大顧問團 · 駐站達人. 於 health.gvm.com.tw