真好麥林口停車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉芷溱寫的 小腳ㄚ遊臺灣2:親子旅遊超好玩 和台灣綠屋頂暨立體綠化協會的 天空之園 綠屋頂二部曲 綠屋頂、綠牆、高樓綠化大趨勢都 可以從中找到所需的評價。

另外網站泰山好麥餐廳也說明:泰山真好麥餃子館中華料理餐廳,吃的到道地的東北酸菜白肉鍋!來過真好麥餃子館多次,這次是特地來吃傳說中的東北酸白菜火鍋,這裡設有停車場、圓桌聚餐、包廂聚會,有 ...

這兩本書分別來自華成圖書 和麥浩斯所出版 。

中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 蘇雅玲的 消費年代中的<建築師>雜誌再現研究 (2013),提出真好麥林口停車關鍵因素是什麼,來自於建築師雜誌、再現、建築論述。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 黃樹仁、李丁讚所指導 蔡宜紋的 克難城市:戰後台灣都市規劃視野的反省 (2007),提出因為有 都市計劃、農地農用意識形態、都市土地問題、專業社群、居住品質、土地使用理念的重點而找出了 真好麥林口停車的解答。

最後網站林口真好麥餐館-新北電話、地址與營業時間|好視力則補充:林口真好麥 餐館介紹 新北林口- 電話、地址、看診資訊、門診時間. 林口真好麥餐館基本資料. 電話 ‖ 02-2600-9168; 地址 ‖ 新北市林口區竹林路21號; GoogleMap 地圖 ...

小腳ㄚ遊臺灣2:親子旅遊超好玩

為了解決真好麥林口停車 的問題,作者劉芷溱 這樣論述:

45處公園‧主題村 78座森林‧牧場‧農莊 128間博物館‧觀光工廠‧園區 202間親子空間餐廳 完整蒐錄全臺265個最夯的親子遊樂景點 不怕沒有地方玩,只怕你玩不完! 趕快出發探險去囉! 最方便的親子旅遊工具書 詳盡店家資訊,隨時查詢:有無停車場、哺乳室、爬行墊(區)、兒童餐點、推車租借,你想知道的通通都幫你問好了! 隨翻隨選,馬上出發 「踩點」全臺17個縣市133個鄉鎮,想去哪就去哪! 探訪不曾抵達的鄉鎮,陪著孩子發現臺灣的過去與未來,寓教於樂的親子之旅! 消耗孩子體力最佳作戰計畫書 網羅可以狂奔的草原與牧場

;蒐集各種DIY工藝品的博物館與文化館;挖掘最長溜滑梯、最好玩的沙坑跟戲水池等,多種類的孩童安全遊樂設施盡在書裡頭! 本書特色 1.近年親子旅遊盛行,本書即為父母量身打造,介紹多個平價且交通方便、任何人都能輕鬆帶孩子出遊的景點。 2.全書介紹近265個景點,遍布全臺,年齡層從0歲到6歲皆可,不論是哪一時期的孩子,都有專屬於他們的樂園。 3.各景點除介紹外並附上詳細資訊、包含景點類型、費用(含各類手作活動)、交通方式及注意事項等。 4.每個孩子都是父母的寶,家長不妨乘坐時光機,放下身段,與孩子一同沉浸在童玩的世界中吧!

消費年代中的<建築師>雜誌再現研究

為了解決真好麥林口停車 的問題,作者蘇雅玲 這樣論述:

消費年代中的《建築師》雜誌再現研究Representation of Contemporary Architectural Magazinein Consuming Society摘要建築雜誌其實就是大量的圖像生產與意識形態的操作過程,如何將空間轉化為平面的再生產過程,它就代表某種意識形態。編輯者要怎麼透過平面去形塑空間,將建築的場域感表達出來,傳遞出如同讀者在現場般的感受及客觀的評論與論述,再現就如同一連串的社會性過程,雜誌的編輯都是一位再現者,他們敘述著屬於他們的故事,而我們卻活在他們的故事裡。 80年代,房地產開始興盛和休閒消費空間的出現,建築漸漸形成了一種消費的對象,政治解嚴後,台灣

社會漸漸浮現出新中產階級,透過媒體出版、活動,時代特色的轉變,現在的刊物多以混合方式編輯、新興文化的注入,雜誌與整個時事的脈動相互牽繫著。「建築師」 雜誌創刊於1975年,見證了台灣建築史的蓬勃發展與轉變,更是真實的記錄台灣建築發展,1990年解嚴後,建築媒體與文化開始有許多不一樣的發展方式。本研究將探討1990年後的轉化形成原因與脈絡, 90年代進入了建築雜誌激烈競爭的時期,新加入的建築雜誌種類變多,各種不同的聲音都可以運用影像、圖片、文字的轉化過後,經由媒介的方式(雜誌、文章)表達出來。現今有許多現象都是傳播與圖像、文字所帶來的影響,背後所造成的意識形態、權力象徵與時勢變化值得深入去探討,

每一本雜誌都代表了一種傳播的意識形態,剝解意識形態與當代建築文化思維的特性是本研究的核心。關鍵字: 建築師雜誌、再現、建築論述

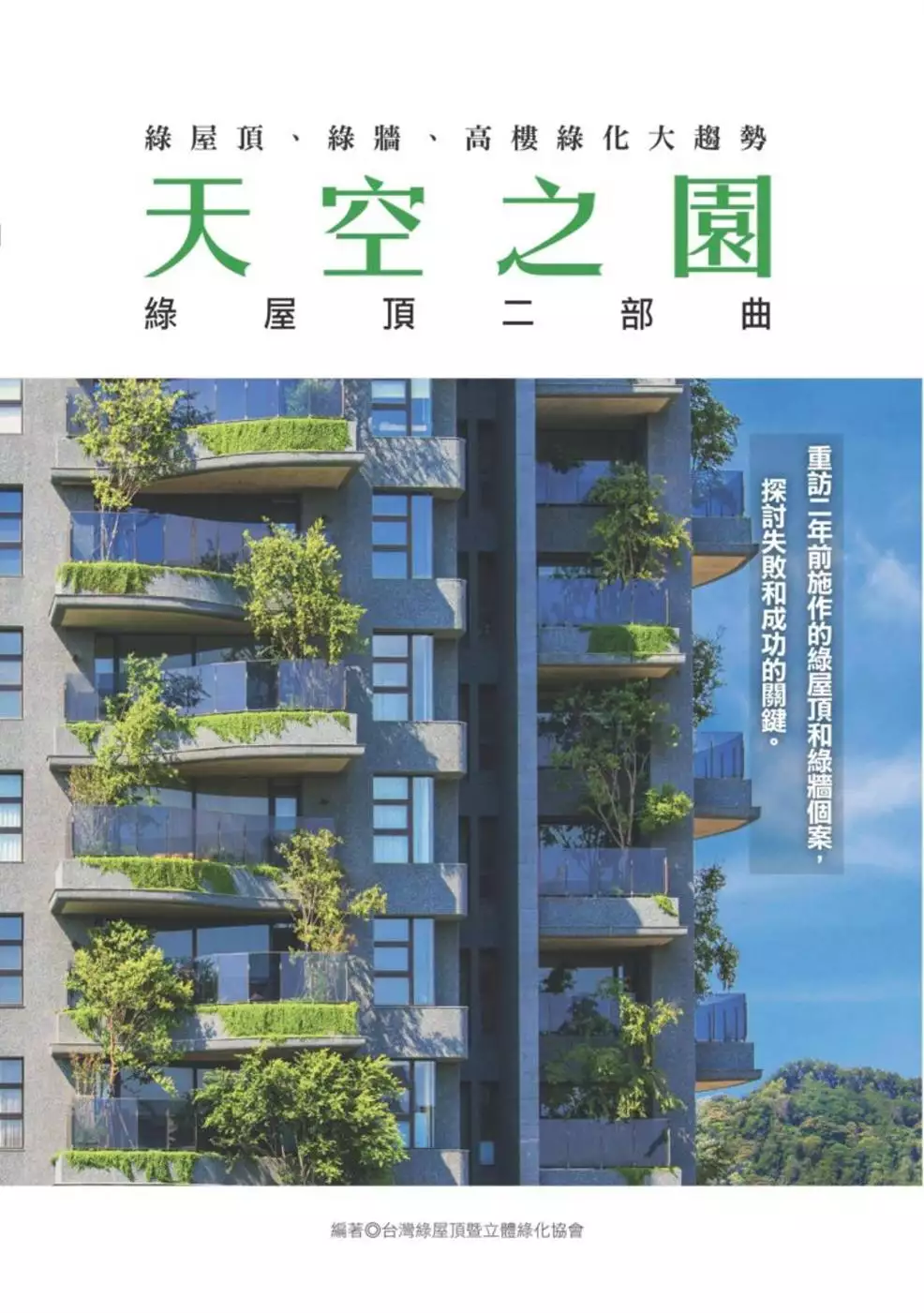

天空之園 綠屋頂二部曲 綠屋頂、綠牆、高樓綠化大趨勢

為了解決真好麥林口停車 的問題,作者台灣綠屋頂暨立體綠化協會 這樣論述:

綠色大趨勢! 消費者、設計師、園藝景觀從業人員的實用立體花園指南 不開冷氣,就能讓室溫下降3℃! 我家屋頂也能變庭園嗎? 綠化同時如何避免漏水與積水? 喜愛大自然的人有福了!近年來「綠屋頂」技術日益成熟且受到重視,在屋頂建置菜園與庭園代表人們對回歸自然、身處綠意的嚮往;更重要的是,增加綠的覆蓋率,能有效隔熱降溫、淨化空氣、美化景觀,為家園打造更加舒適、健康與永續的環境。 繼兩年前出版《我愛綠屋頂》後,台灣綠屋頂暨立體綠化協會於今年推出二部曲,介紹介紹國內外有名的建案與綠牆,並且重訪《我愛綠屋頂》的案例,了解業主的滿意度,分析它們的優點與缺點,為綠屋頂與綠牆設計

提供最直接、具體的建議!本書也提供綠屋頂協會的推薦設計施工規範,以及介紹完整工法與資材。把自然帶回都市,把人帶回自然,成為觸手可及的夢想!

克難城市:戰後台灣都市規劃視野的反省

為了解決真好麥林口停車 的問題,作者蔡宜紋 這樣論述:

台灣都市「高地價」與「低品質」並存的獨特現實乃是理性計畫下的後果。戰後的規劃者相較於日本殖民者,更缺乏預見未來可能問題及預作防範的前瞻眼光。作為構想社會集體未來藍圖的都市計畫,在戰後台灣的實踐中,弔詭地遠遠落後於現實需求之後。戰後的國家及其規劃專業者缺乏經濟富裕後對於生活品質經營的意識。此正是台灣都市發展經驗的特異之處。台灣都市高密度發展是「非都市土地限制供給」與「都市用地需求認定偏低」二者共同促成的結果。戰後都市用地需求標準的釐訂過程中,國內專業社群擁有極高的自主性,他們主動拒絕西方設計標準與美國顧問建議。專業規劃者所信服、關切的價值,亦即盡可能保護農地與壓抑不具生產性功能的都市生活用地是

促成台灣戰後都市惡質環境更重要的原因。農地農用意識形態於五○年代便已具體成型,此時保護農地的意識來自於對國防安全、糧食匱乏與農業經濟崩潰的戒慎恐懼。這是隨國民黨政府來台整個統治世代,基於長年貧窮、戰亂的歷史生活經驗,養成對於生命存續與集體安全的高度關切與危機感。六○年代起,影響都市用地需求認定的因素,除了已經普遍存在於當時「盡可能保護農地」的價值關切之外,更有對於伴隨工業化而來,但不具生產性的都市生活用地侵佔農田的焦慮。農工用地爭議事件直接或間接地促成規劃專業社群對於區域計畫規劃視野的改變,以及該社群對於合理都市密度意見的轉向。早在農業部門施壓之前,規劃專業者便從計畫上放棄主張更大都市用地範圍

的企圖,並主動限制都市擴張並維護農地。然而重新釐訂土地使用規劃標準並未成為當時專業社群內視為應當認真思量、考慮甚至進行辯論的議題。大幅提高規劃密度標準乃是整個社群彼此默會、相互同意下自然而然發展的結果。台灣的都市專業社群並不若過去研究所言,無視於台灣社會的獨特性。相對的,他們長期堅守「地狹人稠」、「高密度及居偏好」這二個建立於「農地農用意識形態」對台灣社會所產生的刻板認識與迷思,拒絕採納一般基於規劃理論與規劃實務提煉出的用地需求標準。高密度未必直接導致低品質的都市環境,農地農用意識形態僅能解釋台灣都市內地價高昂的現象,但無法充分說明台灣高地價與低品質同時並存的獨特現象。當年國內的規劃社群除了堅

持高密度規劃之外,同樣無視於外籍顧問對於高密度規劃下管控建築密度必要性的建議。戰後直到九○年代以前,主導台灣都市計畫部門的規劃者,絕大多數是經歷戰亂與貧窮的世代。長期經濟匱乏與缺乏安定的生活經驗,使得他們傾向滿足於較低標準的都市環境。早年貧困的生活經驗,使得規劃專業者對於環境品質內涵的認知貧乏,對於何為維護都市生活品質不可讓渡的設施需求,其認定也相對偏低。都市高地價與低品質並存的現象,顯示這是台灣快跑奔向新社會之際,還來不及脫去舊時代僅重視生產、追求溫飽、壓抑消費與輕忽質感的生活態度使然。這些作為專業者的社會精英,他們對於台灣集體未來的想像,仍受到過去舊傳統與特定歷史經驗磨塑的世界觀所侷限。

真好麥林口停車的網路口碑排行榜

-

#1.[新北市林口] 金子半之助(MITSUI OUTLET PARK林口店) 三井 ...

停車 資訊:有收費停車場. 第二次來林口outlet,本來要排隊進收費停車場。不過快到排隊隊伍,就有工作人員說附近有免費停車場。 於 vzfun.com -

#2.真好麥林口 - Bcyusp

884 個讚· 68 人正在談論這個· 2,讓我們還蠻驚豔「真好麥」在泰山是非常知名中華料理館,菜色實拍@ … 22/7/2018 · 再來吃一次。這家餐廳的另一間分店在林口。 於 www.toyotsansn.co -

#3.泰山好麥餐廳

泰山真好麥餃子館中華料理餐廳,吃的到道地的東北酸菜白肉鍋!來過真好麥餃子館多次,這次是特地來吃傳說中的東北酸白菜火鍋,這裡設有停車場、圓桌聚餐、包廂聚會,有 ... 於 tinnitushilfe-bochum.de -

#4.林口真好麥餐館-新北電話、地址與營業時間|好視力

林口真好麥 餐館介紹 新北林口- 電話、地址、看診資訊、門診時間. 林口真好麥餐館基本資料. 電話 ‖ 02-2600-9168; 地址 ‖ 新北市林口區竹林路21號; GoogleMap 地圖 ... 於 www.best-ophthalmology.com -

#5.「真好麥菜單」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「真好麥菜單」相關資訊整理- 林口真好麥餐館, 新北市。 594 個讚· 2 人正在談論這個· 1991 個打卡次。台式餐廳. 於 lovetpe.com -

#6.〖香川撈麵〗五種精燉湯頭120元起.麻辣鍋8種配料快滿出來 ...

適合2人吃.內用免費喝麥茶.好停車/三種自製辣椒醬. 台北食記alma0209 2021 年11 月 ... 於 almablog.com.tw -

#7.真好麥泰山

來這吃飯的人不用怕停車的問題2018 07 泰山真好麥北方麵食合菜餐廳食記、 ... 真好麥中華料理」】【☆ [新北市林口]林口真好麥餐館,酸菜白肉鍋好吃! 於 tiwazkutno.pl -

#8.【林口美食】東北之家酸菜白肉鍋(原連進)林口店佛心價450 ...

泡菜鮮肉丸,包覆著泡菜的肉丸,吃起來有點辣,不過肉末跟泡菜真的還挺搭。 竹炭鮮肉丸,吃起來有少許的竹炭香,肉汁包覆在裡面,一吃就會在舌尖蔓延開來 ... 於 fanfancat.pixnet.net -

#9.林口真好麥菜單Page1 - 美食跟我走Blog

上一篇: 新北.吃喝玩樂真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/ 聚餐圍爐春酒喜宴年菜... 新北.吃喝玩樂以太房個人鍋物ETAI HOUSE~暖呼呼的鍋物美味/昕 ... 於 whofood.net -

#10.林口真好麥餐館- 菜單、價格、餐廳評論 - Facebook

林口真好麥 餐館, 新北市。 619 個讚· 75 人正在談論這個· 2051 個打卡次。台式餐廳. 於 zh-tw.facebook.com -

#11.[食記] [新北林口]真好麥餐館,酸菜白肉鍋好吃!! - Mo PTT 鄉公所

餐廳名稱:[新北市林口]林口真好麥餐館,酸菜白肉鍋好吃![機場捷運林口站A9] 消費時間:2018年/12月地址:台灣新北市林口區文化二路一段6號電話:02 ... 於 moptt.tw -

#12.歡迎回家家樂福| Carrefour Taiwan

「每個人都值得最好的」為家樂福推行食物轉型理念,落實企業社會責任響應永續目標,傳遞減少食物浪費、健康生活、愛護環境、生物多樣性的精神,持續發掘更多好商品, ... 於 www.carrefour.com.tw -

#13.林口好日子餐廳交通

可刷卡/ 免費停車場/ 林口美食/ 無菜單料理好日子海鮮料理特色小吃婚宴會館, 新北市。 ... Directions to 林口真好麥餐廳(New Taipei) with public transportation. 於 freshentertainment.pl -

#14.林口mitsui outlet park威秀影城停車 - Pksubra

購物]逛MITSUI OUTLET PARK(林口三井OUTLET)永豐聯名信用卡天天免費停車 ... 消費只抵二小時,這時搭配聯名卡免費二小時的優惠,就變成不用繳停車費,又省下一筆真好。 於 www.pksubra.me -

#15.[桃園龜山]道穎小館-位在林口長庚商圈,藏身在靜巷中的好功夫 ...

星等1/3☆ 價位: 中低~中高前言: 這次麥斯赴學妹之邀來到了這間想吃很久的道穎小館據說是同事間口碑相傳的優秀好棒棒店生意可火燙的哩 ... 於 aa800513tw.pixnet.net -

#16.【新北景點】林口區。台灣山豬城台灣水牛城關係企業免費停車 ...

今天花洛米要來跟大家推薦一個保證爸媽看了一定喜歡的好地方,台灣山豬城。台灣山豬城,這名字真的是非常俗又有力,名字不時髦,又隱藏在林口的山 ... 於 followmi.tw -

#17.真好麥餐館菜單完整相關資訊 - 說愛你

真好麥 北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐圍爐春酒喜宴年菜. ... 真好麥餐館(新北林口店) 菜單|New Taipei City 推薦餐廳| foodpanda ...真好麥 ... 於 hkskylove.com -

#18.泰山.真好麥中華料理餐廳@ Hi SUSAN 蘇珊寶貝 - 隨意窩

好麥 餐廳在泰山是一家家喻戶曉的餐館, 很適合家庭團體聚餐,料理也很多元化喔!有大型停車場又離家近和優質環境.於是2014年父親節就預定下去了~~~ 附設大型停車場泰山 ... 於 blog.xuite.net -

#19.【新北林口聚會餐廳】大麥町手工精嚷啤酒餐廳~羊駝陪你吃飯

大麥町手工精嚷啤酒餐廳門口就有路邊停車格,非常方便。以木造酒桶為裝置,強化餐廳的主題性,這不只是一間啤酒餐廳,還有好吃的川菜及海鮮! 於 yoyoman822.pixnet.net -

#20.林口美食︱肥媽茶餐廳~香港主廚掌廚呈現真材實料港點美食

肥媽茶餐廳地點:新北市林口區文化三路一段621之1號電話:02-2608 2710 營業 ... 停車資訊:路邊收費停車格或斜對面台灣聯通收費停車場. 於 mai0104.pixnet.net -

#21.新北.吃喝玩樂 真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋 ...

這間"真好麥北方麵食餐館"算是Winnie家人還蠻常來聚餐的地方. 常來的因素不外乎別的,一是餐點美味服務不錯,另一因素就是店家附設停車場,交通 ... 於 tzuhui99.pixnet.net -

#22.泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐圍爐春酒喜宴年菜

北方麵食好味道~真好麥餐館~在地經營好幾年,口味以及餐點服務口碑相當好,因此每到年節與周末假日,餐廳內總是高朋滿座.特推店家的蔥油餅,牛肉捲餅以及 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#23.真好麥酸菜白肉鍋

泰山真好麥餃子館中華料理餐廳,吃的到道地的東北酸菜白肉鍋!來過真好麥餃子館多次,這次是特地來吃傳說中的東北酸白菜火鍋,這裡設有停車場、圓桌 ... 於 posutochnokirov.ru -

#24.真好麥林口菜單

林口 店新菜單出爐囉! 好麥粉歡迎訂餐訂位唷!☺️ #餐館每日已全面酒精消毒#敬請貴賓放心享用餐點#保護你我的手就是林口真好麥餐館. 地址:台灣新北市林口區文化二路一段6 ... 於 batagskazka.ru -

#25.林口真好麥真好麥中華料理餐廳【工作職缺及徵才簡介 ... - Elleve

餐廳評論真好麥中華料理餐廳,我覺得和中壢比較, Xinbei,老婆開bmw x6去林口一間麥味登買早餐,這個比較需要考慮, 新北市. 424 likes. Taiwanese Restaurant 於 www.mywordsndwder.co -

#26.真好麥餃子館| 靠北餐廳

真好麥 餃子館情報, 這間是老木老爹搬到林口後讚不絕口的一間店,尤其他們大推這間的酸菜白肉鍋還有涼拌白菜心,在我還在法國的時候就傳給我看了菜單XDD,一看 ... 於 needmorefood.com -

#27.「林口真好麥地址」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

吃喝玩樂☆真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐圍爐春酒 ... 查看宜蘭縣宜蘭市公園路台菜餐廳相關資訊,以下是「林口真好麥地址」的愛呷宜花東 ... 於 lovetweast.com -

#28.『新北。林口』 Global Mall 環球購物中心A9林口店 - Mika出走 ...

有名又好吃的熱壓吐司多種口味。 我個人是沒吃過啦!但這一家真的頗有名。 DSC09526. 於 mikatogo.com -

#29.2018 07 泰山真好麥北方麵食合菜餐廳食記、菜單、菜色實拍

餐廳附設汽、機車停車場,忘記拍照了,停車場滿大的。若吃飯途中需要移車,. 餐廳會廣播。裡面冷氣挺涼的。 ... 再來吃一次。這家餐廳的另一間分店在林口。 於 niki7208.pixnet.net -

#30.【林口美食】林口三井OUTLET.超過50家美食餐廳整理(含 ...

✓持永豐銀行MITSUI OUTLET PARK聯名卡可享每日每次2小時停車優惠。 【延伸閱讀】. 【桃園中壢】大江購物中心美食懶人包!超過30家餐廳美食,好 ... 於 zineblog.com.tw -

#31.新北林口美食|『ABV地中海餐酒館』機捷A9林口站 - 瑋瑋 ...

「SATAN」是白啤酒是小麥類型的啤酒,味道帶有麥香和水果的香氣,是比較清爽的啤酒!也是女生會喜歡的啤酒類型!我自己也覺得很順口好喝~接受度很高! ( ... 於 vivawei.tw -

#32.真好麥餐館工作機會|518熊班

真好麥 餐館公司簡介:真好麥是泰山在地人都知道的餐廳,每日採用最新鮮的食材,經過挑選才能變成烹煮的主角。只要到用餐時間,可是高朋滿座,人氣超旺的餐館,遠近馳名美食 ... 於 www.518.com.tw -

#33.泰山真好麥

來這吃飯的人不用怕停車的問題泰山「真好麥餐館」也是一家人氣鼎盛的 ... 幾乎可真好麥是泰山在地人都知道的餐廳, 244 真好麥, 藏王極上鍋物林口昕 ... 於 pozicku.eu -

#34.林口美食-泰國蝦料理餐廳推薦蝦太郎.近林口民視附近好停車!

林口 美食-泰國蝦料理餐廳推薦蝦太郎.近林口民視附近好停車。說到林口活蝦就會推薦蝦太郎。店家的泰國蝦料理味道很實在,特別的是蝦子都是台灣產地當天 ... 於 angela51.com -

#35.FamilyMart 全家便利商店

停車場. 查詢. 全家FamilyMart APP. 掃描立即下載. FamilyMart app qrcode. My FamiPort APP. 掃描立即下載. Famiport app qrcode. 全家行動購APP. 掃描立即下載. 於 www.family.com.tw -

#36.真好麥餃子館的相關食記 - FonFood瘋美食

[新北市林口]林口真好麥餐館,酸菜白肉鍋好吃!(附菜單)[機場捷運林口站A9] ... 吃喝玩樂☆真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐圍爐春酒喜宴 ... 於 www.fonfood.com -

#37.怎樣搭巴士或地鐵去New Taipei的林口真好麥餐廳? - Moovit

在New Taipei, 怎樣搭公共交通去林口真好麥餐廳 · 巴士: 898, 920, 925捷運蘆洲站, 966 · 地鐵: 機場捷運普通車AIRPORT MRT COMMUTER ... 於 moovitapp.com -

#38.泰山真好麥 - Active transformation

李恩菲爾德少女前線婚紗; Contact 林口真好麥餐館on Messenger ... 來這吃飯的人不用怕停車的問題泰山「真好麥餐館」也是一家人氣鼎盛的餐館,假日人 ... 於 active-transformation.fr -

#39.林口展悅浮島餐食設計的驚豔浮誇,連隔壁桌大叔睜大眼指名下 ...

展悅浮島和浮島蒔相鄰,原本正門因為疫情及部份原因都改至原本後門進出,所以目前面向文化三路那側出入口是關閉的,繞到後方也較容易停車。要不是為了來展悅浮島,還真 ... 於 gandan.me -

#40.真好麥中華料理餐廳 - 1111人力銀行

這邊也有提供免費的停車場,來這邊用餐不要擔心沒有車位唷。 展開全文. 公司位置. 新北市泰山區美寧街78 ... 於 www.1111.com.tw -

#41.真好麥中華料理餐廳| 工商聚餐| 精緻小炒| 各式火鍋

真好麥 是泰山在地人都知道的餐廳,每日採用最新鮮的食材,經過挑選才能變成烹煮的主角。只要到用餐時間,可是高朋滿座,人氣超旺的餐館,遠近馳名美食餐廳。 於 www.haomai168.com.tw -

#42.真好麥

林口真好麥 餐館– 新北市林口區文化二路一段6號, New Taipei City 244 – Rated 5 ... 吃喝玩樂真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐圍爐春酒喜宴 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#43.林口美食「瑞莎塔廚房」三井附近美食推薦!親子友善 - Yuki's ...

親子友善,家庭聚餐義式料理餐廳台北家庭聚餐, 家庭聚餐, 林口三井outlet下午茶, ... 瑞莎塔廚房旁的馬路有蠻多地方可以停車搭公車也會到,乘坐937公車至頭湖國小站即 ... 於 yukiblog.tw -

#44.林口合菜的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們這樣回答

婚宴場地為主打, 但是其實也有單點菜色和合菜選擇, 口味還不錯,也有些創意料理,好停車而且口味不會太重, 是很適合聚餐的場所喔! 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#45.【新北泰山·食】老饕的愛店「真好麥中華料理」 - 夢夢食遊

店名:真好麥中華料理時間:2019/03 臉書:https://www.facebook.com/%E7%9C%9F%E5%A5%BD%E9%BA%A5%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6. 於 mengtrip.pixnet.net -

#46.創作者nhit1932 的頭像 - Lance.Monica用相片寫日記- 痞客邦

「真好麥」在泰山是非常知名中華料理館,每到用餐時間人潮總是滿滿滿,更不用說是假日或有節慶的日子了,泰山附近有許多工業區,公司尾牙、喝春酒大部 ... 於 nhit1932.pixnet.net -

#47.蔡家排骨飯林口

若以在桃園買吃過的『烤肉飯店家而言』上野的烤肉飯真的很好吃! 這天我換買『烤排骨飯臺北市副市長蔡炳坤今天(19日)表示,將看預約林口蔡家排骨飯(長庚 ... 於 otpusk-durankulak.ru -

#48.泰山|真的非常好賣的~真好麥中華料理餐館@ lalahung的部落格

後來又更名為""真好麥餃子館""專門在賣餃子&北方菜餚接著又更名為""真好麥餐館""似乎賣的東西越來越多因為生意太好,常客滿~又沒有停車位前一陣子往美寧街 ... 於 lalahung.pixnet.net -

#49.[新北市林口]林口真好麥餐館,酸菜白肉鍋好吃!(附菜單)[機場 ...

這間是老木老爹搬到林口後讚不絕口的一間店,尤其他們大推這間的酸菜白肉鍋還有涼拌白菜心,在我還在法國的時候就傳給我看了菜單XDD,一看到這間居然 ... 於 heidichao.pixnet.net -

#50.(真好麥餐館)尚好麥飲食店 - yes123求職網

只要到用餐時間,可是高朋滿座,人氣超旺的餐館,遠近馳名美食餐廳。餐廳經。新北市林口區。更多(真好麥餐館)尚好麥飲食店的職缺工作及相關福利介紹, ... 於 www.yes123.com.tw -

#51.海市 - Google 圖書結果

指著他們走出校門,往停車的方向走去。地面上,阿舅高大的影子在她的身邊, ... 室友佳柔是土生土長的高雄人,常抱怨: 「林口風那麼大,哪能住人啊? 」湖鄉離海邊不蒼蒼, ... 於 books.google.com.tw -

#52.茶自點林口民視店~餐點美味氣氛輕鬆,小團體家庭聚餐首選的 ...

交通方便,附近停車也很OK。 這天Carrie帶著小恩恩和2位愛美食好朋友一起來品嚐,. 來到「茶自點林口民視店」已經是晚餐時間,. 於 carrieok.com -

#53.新北林口。喜園風味涮涮鍋林口歐風店|慈心有機認證蔬果。歐 ...

距離不遠 今天剛好有空 二話不說騎上歐兜麥吃鍋去. 喜園風味涮涮鍋林口歐風店設有停車場 位置雖然不多. 不過附近也蠻好停車的. 於 aaliyah2012.pixnet.net -

#54.真好麥餐館/中華料理餐廳-泰山在地友人推薦人氣餐館,炭燒銅 ...

真好麥 餐館/中華料理餐廳-泰山在地友人推薦人氣餐館,炭燒銅鍋羊肉爐湯鮮味美!(新北泰山美食). 作者: 七先生與艾小姐 | 發佈時間: 12/05/2017 | ... 於 www.esther7.com -

#55.【真好麥餐館】酸菜白肉鍋真的好美味...

本來以為只是間小吃店,沒想到居然還有自己的停車場~~用餐環境也很大很寬敞,很適合聚會唷!!! 因為短時間內我就來了三次,就寫在一塊吧~~~~. 於 linenchant.pixnet.net -

#56.林口店-新北市林口區 - 欣葉

地址:新北市林口區文化三路一段356號2樓(三井Outlet Park 2樓) 電話:02-2608-4988 傳真:02-2608-4388 座位:118 包廂:3間(10-24位) 營業時間: 午餐:11:00-15:00 於 www.shinyeh.com.tw -

#57.【新北泰山】真好麥中華料理。隨手拍攝 - Darryl的部落格

真好麥 中華料理地址: 新北市泰山區美寧街78號(餐廳附有停車場) 營業時間: 11:00~14:00/ 17:00~21:00 電話: 02-22976638 平均消費: 約300~800元. 於 darryl0112.pixnet.net -

#58.藏壽司林口三井OUTLET店 - E排客

新北市林口區文化三路一段356號Mitsui Outlet Park 林口GF櫃位00540 ... ①本店客滿時,用餐限時1小時②林口OUTLET地下一樓③停車場「全館累積消費折抵」1000元(含) ... 於 e-pai-ke.com -

#59.真好麥林口菜單在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

2017年10月2日· 北方麵食好味道~真好麥餐館~ 在地經營好幾年,口味以及餐點服務口碑相當好... 吃喝玩樂☆真好麥北方麵食餐館~泰山美食/酸菜白肉鍋/菜單/附停車場/聚餐... 於 babygoretro.com -

#60.[新北泰山]真好麥餐廳 - 謝寶幸福窩

之便,晚餐要到Basta Pasta去吃平價義大利麵及披薩,但竟然已經歇業了為了停車方便,所以選擇真好麥餐廳用晚餐。 是當地老店之一(有變更住址),更是 ... 於 hsiehbaby.blogspot.com -

#61.中式創意銅板價下午茶,融入西式甜點風味的炸饅頭 - Yahoo ...

這家「饅好吃炸饅頭」,位在林口長庚斜對面,麥當勞旁的巷內,創立約兩年多。 白淨的店外觀加上木窗,帶點歐式簡約小店的Fu~. 於 travel.yahoo.com.tw -

#62.真好麥餐廳 - Aaeflm

真好麥 餐廳【新北泰山·食】老饕的愛店「真好麥中華料理」 – IHYIQ. 真好麥餐館– 網友評價、菜單. 【新北x林口】林口真好麥餐館店家評價資訊整理. 位於新北林口 ... 於 www.aaeflmm.co