異世 放流 小說的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林瑞昌寫的 無限長的旅行:在路上與文學重新相遇 和王丹的 人面桃花:王丹散文集(精裝版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站異世皇城記第二十九章出山-微風小說手機閱讀也說明:雙兒蹲在河邊,放入一個花燈,雙手合十,眼閉著,嘴中念念有詞。 唐寧坐在河階的石墩上,微微一笑。 “公子,我們去那邊看看。”雙兒放流花燈後,滿心歡喜。 唐寧跟著雙兒的 ...

這兩本書分別來自時報出版 和八旗文化所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 陳芷凡所指導 李鴻駿的 浯島在他方: 金門學的「協商政治」與文學建構 (2018),提出異世 放流 小說關鍵因素是什麼,來自於金門學、協商政治、華語語系、金門縣政府、楊樹清、吳鈞堯。

而第二篇論文國立中興大學 台灣文學與跨國文化研究所 朱惠足所指導 楊幸蓉的 全球化下的鄉土書寫——以王聰威《複島》、《濱線女兒》為論述中心 (2018),提出因為有 全球化、後鄉土小說、王聰威、歷史、空間、回歸的重點而找出了 異世 放流 小說的解答。

最後網站仙侠免费小说在线阅读-第5页-起点中文网則補充:地之所载,六合之间,四极之内,照之以日月,经之以星辰,纪之以四时,要之以太岁。……地球二十一世纪青年李阳被陨石砸中身死,一睁开眼却发现重生异世,携带人生模拟器历经 ...

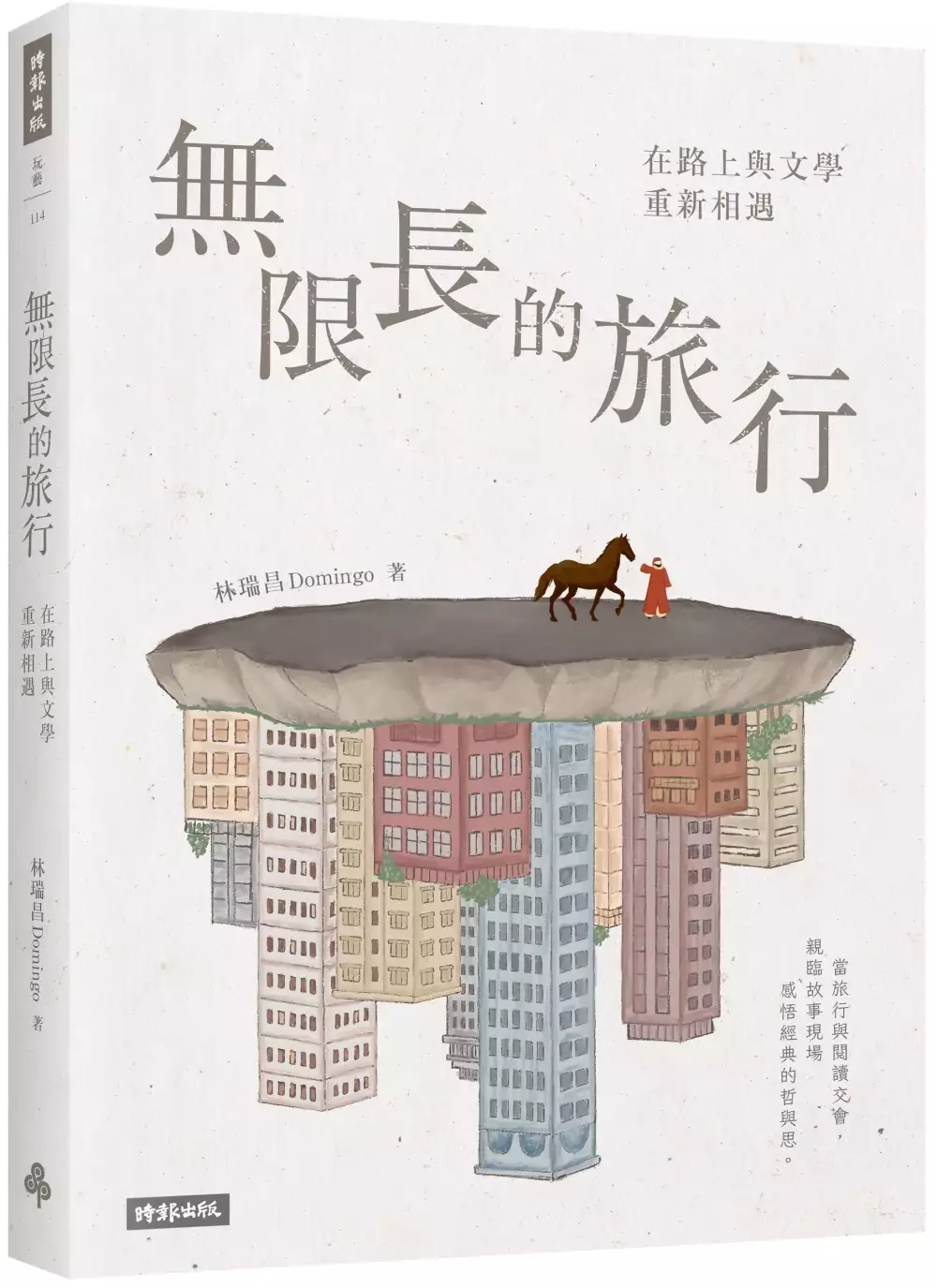

無限長的旅行:在路上與文學重新相遇

為了解決異世 放流 小說 的問題,作者林瑞昌 這樣論述:

當旅行與閱讀交會, 親臨故事現場,感悟經典的哲與思 旅行,是走進世界,走進歷史,走進別人的故事。 從台灣飛往世界各地,過去那些閱讀過的文學作品,就像種子一樣在心中萌芽。 走遍世界各地,踏上文學大師的故鄉,回看那些年輕時閱讀的著作,一切,仿佛都有了答案。 漫步阿爾及利亞的街道,體會卡謬在《異鄉人》中寫道的孤獨感、異鄉感;站在金閣寺前,親眼見證三島由紀夫在《金閣寺》中所呈現的,顛覆日本美學的暴烈美學;透過《看不見的城市》探討旅行記憶中的真實與虛構;在異國情調與好奇的驅使下,前往西西里島後重新解讀《教父》,感受文本中的「情」;站在布拉格的舊城廣場上,頓悟米蘭‧昆德拉在

《生命中不能承受之輕》中所深埋的鄉愁;踏上拉丁美洲,尋找《百年孤寂》中那個下雨下不停的馬康多。 旅行是文本的重現、延伸、解構與再造,親臨過書中故事的真實空間現場,才會發現原來所謂的「現場」其實就是一座心靈「劇場」。等到旅途歸來,再翻開同一本書、讀同一頁的文字,字裡行間彷彿是剛剛走過的明巷暗弄,看故事的你,從此成為書中的人。

浯島在他方: 金門學的「協商政治」與文學建構

為了解決異世 放流 小說 的問題,作者李鴻駿 這樣論述:

本研究試圖指出金門學如何在「協商政治」的運作下進行主體建構。金門受限於地緣關係,長期處在臺灣與中國大陸在文化與政治上的邊緣,經過九○年代政治解嚴與地方學的興起,金門在厭臺情結與邊緣化的危機意識中,自我呈現與定位成為迫切的命題。由此出發,本研究將借鑒華語語系對中國性與在地化過程認同的討論,提出「協商政治」一概念,並指出金門的主體是「協商的主體」。本研究藉由討論金門縣政府的出版活動,以及與縣政府協力合作的縣籍作家楊樹清、吳鈞堯的文學表述與文化論述中,重新捕捉金門主體在不同階段對外的自我呈現與回應機制,並將此種呈現與回應的動態策略──亦即主體之間相遇、交流、摩擦等互動而產生的彈性策略──主張為「協

商政治」。據此,金門縣政府具目的性的考量下,應和臺灣當局、華人社會乃至於世界思潮,定位金門在臺灣──中國──南洋──乃至於在世界的座標,進而解消主體消泯的焦慮。本研究最終指出,浯島在他方,當他方的資源得以內化、挪移、重新論述,金門方能經由各種「協商政治」的路徑進而尋回、建構主體。

人面桃花:王丹散文集(精裝版)

為了解決異世 放流 小說 的問題,作者王丹 這樣論述:

“多少幸福也許就這樣錯過了, 但是錯過了又如何呢? 有時候我們能做的,也就是在時間的縫隙中, 抓住一點點你抓得住的瞬間。” 現實的荒謬與無奈,如年復一年、日復一日的浪潮,拍打著我們已經消磨殆盡的意志。朝霞再美,也宛如稍縱即逝的春花,徒然留在我們稀薄的記憶裡。人生的苦,說要勇敢面對太矯情,說放下太容易。我們,能怎麼辦呢? 我們還能怎麼辦? 我們還有詩,有滿天星斗,有夢,還有山城的細雨濛濛。 從1989年至今,32年來王丹在世人面前的形象從那位勇敢而青澀的北大學生,蛻變為成熟而揮灑自如的公共知識分子,始終如一的是他對自由民主的奉獻與對華人政治的關懷。然而,在政治理想之外

,更叫他魂牽夢縈的是對文學的熱愛。突如其來的破曉、雪景、山中小鎮的一場雨、浪花譜成的寧靜旋律、一片掉落的葉子、民宿裡的貌似哲學家的貓、一場把你拋進另一個時空的夢,種種生活中難以言說的美好瞬間與回憶,觸動靈魂深處的剎那,才是叫王丹真正牽掛的守護,也是支撐著他面對現實的終極安慰。 本書收錄45篇王丹從2013年以來陸續寫下的心得筆記,內容涵蓋甚廣,包括遊記、影評、書評、樂評、哲學思辨、生活隨筆等各式體裁,從中反映出他對生活、文學、成長、捨、得、記憶與歲月的態度,對於而更多的是他在某個靈感襲來的剎那,那些如夢似幻的細語呢喃。 年過五十的王丹,經歷過當代中國最劇烈的政治抗爭,體驗了流亡海外

二十年的滋味,在波士頓念過書,在台灣講過學,少了慷慨的義憤,多了沉澱,少了犀利的政治批判與感時憂國,多了溫潤的對美的想望、對遺憾的接納,與對現實的包容。 曾經,他帶著我們在廣場上衝撞。如今,在他奔放而柔軟的文字中,我們將找到一個寧靜的角落,得以馳騁想像、撫摸回憶,安頓傷痕。 ■摘錄■ ///放下的美好/// 「放下,並不是拋棄,而是不再提起。如果我們的佔有的欲望就是生命的全部,看不到更大的世界,一旦放棄,就是生命的崩塌。我們必須找到其他的空間:歌聲、閱讀、行走,或者是新的方向。我們應當讓放下成為一個起點,而不是終點。」 ///帶著突圍的心情走過/// 「沒有必要

要求自己一定要堅強,很多時候我們的臉上都是淚水,只是,淚水總是會乾的,或者被時間的風吹乾,或者自己用手背擦乾,如此而已。隨著年齡增長,慢慢地我也知道了,這個世界上,其實有很多的離去與歸來,很多的關閉與重啟。各種不同的機緣與命運交叉纏綿,像會呼吸的水面一樣輕輕起伏……」 ///窗外的城市/// 「為什麼是在星巴克呢?這是個好問題。那是一種莫名的踏實吧?看過了太多的不同,我們會茫然,這個時候,一些熟悉的東西會給我們某種安全感。就像風箏,總有一條線。或者也許是出於懶惰,因為我們不想換新的口味和環境。我們更喜歡熟悉的空間,音樂,座位,熟悉的感覺。更可能,其實是面對流水一般的生活,我們下意識地

要守住一些什麼……」 ///童話永遠不會老去/// 「他們在生活中戴上面具出門去工作和交際,然後在回家以後脫下面具,又回復到另外一種狀態。在這樣的狀態中,他們試圖在荒漠中開拓一片綠洲,他們想像自己找到最神奇的一匹可以駕馭飛翔的白馬,他們會跌坐在黑暗中的沙發上胡思亂想……總之,他們也長大了,但是他們還想保留童年的某些部分。而文學,就是為他們而存在的。在文字的迷宮中,他們找到知音,得到啟迪和感動,並且能夠回到童年的某種精神狀態……」 ///荒謬與反抗──重讀《薛西弗斯的神話》/// 「一個社會反抗者,要想改變社會,必須首先回到自己的內心,先來反抗自己內心的這些『心魔』,戰勝自己

內心的這些焦慮。這種自我反抗,可能比對抗外在的暴政更難,但是也比對抗外在的世界更重要。明瞭自己生活在一個荒謬的世界中,並且決定面對這樣的荒謬,承擔這樣的荒謬,在這樣的荒謬中堅持自己的追求。」 名人推薦 平路(作家) 詹宏志(作家)

全球化下的鄉土書寫——以王聰威《複島》、《濱線女兒》為論述中心

為了解決異世 放流 小說 的問題,作者楊幸蓉 這樣論述:

本論文以王聰威於二○○八年出版,二部分別以高雄旗津和哈瑪星作為敘事主體的鄉土小說:《複島》、《濱線女兒》為研究對象,以全球化在地性視角切入,探討全球化語境中生產的後鄉土小說如何演繹鄉土,作家如何於全球化下消失的地圖座標中尋索一條返鄉的路徑。 論文首先分析《複島》中的〈渡島〉透過現代情境下的多層次空間書寫與多元手法形塑旗津,建構自日治時期至一九九○年代的旗津樣貌,在全球化觀光浪潮中展示其豐厚的歷史底蘊。其次,闡述地域消失的危機感致使後鄉土作家尋根的想望急如星火,進而開展以庶民文化為核心內涵的地方主體建構行動。經由〈奔喪〉、〈淡季〉、〈返鄉〉故事情節,王聰威鋪展出一條返鄉路徑,同時也賦與地

方意義。最後,探討王聰威的《濱線女兒》以庶民為主體,想像地方,藉由小說作為反映地方歷史文化之載體,以此追溯自身歷史,並將殖民所帶來的鐵路、港口等海陸運輸系統與漁業技術、都市景觀等現代性敘事鑲嵌於鄉土論述中,描述在地與現代交會下的漁業變遷、現代休閒生活、混用語言與女性鄉土等庶民生活樣貌。 文本中呈現的鄉土與外部全球化脈絡參照的同時,也消解了對立的二元模式,體現開放、流動而多元的特色,進而標示出全球化下地方因獨特的歷史情境衍伸而來的與眾不同之處。

想知道異世 放流 小說更多一定要看下面主題

異世 放流 小說的網路口碑排行榜

-

#1.第373章_紫降异世小说无防盗章节_作者潇潇慕雨

笔趣阁vp为您提供潇潇慕雨创作的幻想奇缘小说《紫降异世》第373章在线阅读! ... 但是,他不经意间眼中流露出的精光让人不容小觑,这个绝对不是什么放流浪子,从他尾随 ... 於 m.vp268xs.com -

#2.od体育最新版

最新章节:古代言情穿越小说肉多(2021-12-30) ... 全文阅读 · 第17章猫总裁小说在线阅读 · 第18章龙神天txt · 第19章异世漫游指南女 ... 速放流儿! 於 ww.scale-prevention.com -

#3.異世皇城記第二十九章出山-微風小說手機閱讀

雙兒蹲在河邊,放入一個花燈,雙手合十,眼閉著,嘴中念念有詞。 唐寧坐在河階的石墩上,微微一笑。 “公子,我們去那邊看看。”雙兒放流花燈後,滿心歡喜。 唐寧跟著雙兒的 ... 於 www.wfxs.org -

#4.仙侠免费小说在线阅读-第5页-起点中文网

地之所载,六合之间,四极之内,照之以日月,经之以星辰,纪之以四时,要之以太岁。……地球二十一世纪青年李阳被陨石砸中身死,一睁开眼却发现重生异世,携带人生模拟器历经 ... 於 www.qidian.com -

#5.异世流放有声小说在线收听-主播:播音妖仙 - 蜻蜓FM

彻底得罪老天爷的严默魂穿到异世,醒来没多久就认识到自己身处的残酷环境。他被人打昏扛回来是当冬天储备粮的。 他所在的部落是一个超级斯巴达式的原始部落。 於 m.qingting.fm -

#6.精华小说惡魔就在身邊- 02840 世界的破坏者天災人禍驚見駭聞 ...

小說 –惡魔就在身邊–恶魔就在身边 02840 世界的破坏者有利可圖不如鄉人之善者好之“道門所講的仙界實際說是異世道,而這異世風病由單純性一界結,然由 ... 於 verale.click -

#7.第561章献给张东成的美人- 异世无敌剑神 - 千千小说网

“放流月剑宗一条生路?我何时说过要灭你满门了?”张东成看了看跪在地上的姜洪剑,只是眉头轻皱:“我知道有句俗语,叫做斩草不除根,春风吹又生。但我张东成做人做事,也自 ... 於 www.qqxsw.co -

#8.穿越重生异世变成龙的小说

穿越重生异世变成龙的小说⎠⎞最新章节由网友提供,《穿越重生异世变成龙的小说》情节跌宕起伏、扣人心弦,是一本情节与文笔俱佳的校园小说,趟石过河免费提供穿越重生 ... 於 www.bibifeng.com -

#9.第186章章回186 - 异世流放 - 笔趣阁

“每年原际的狩猎队出去都不可能全员回归,他们可能碰到任何情况,厉害的野兽,凶残的野人,包括天气、地形、虫蚁等都可能带走一部分战士。这次我们的狩猎队有十名神血战士 ... 於 www.xbiquge.so -

#10.異世醫女第877章再進地宮渮樓鬼王 - 半夏小說

半夏小說(BanXia.co)提供了作者浮香粉末創作的玄幻言情小說《異世醫女》干淨清爽無錯字的 ... 依落指著那個之前放流王雕像的高台,“之前我們不是在這里踫見過他嗎? 於 www.banxia.co -

#11.188金宝搏在线客服 - 老虎app-默默不语网

为响应国家净网行动号召,本站清理了所有涉黄的小说,导致大量书籍错乱,若打开 ... 章吉林放流数百万尾鱼苗松花江流域水生生物持续增长 · 第60章厨娘盟主,赏个饭! 於 lead.hsbjw888.com -

#12.乡政府大门两边标语设计图

异世 厨妃小说全文免费试读 · 宣城市东方国际 · 丹东鑫月圆酒店怎么样 · 饶平新丰镇温泉村 · 带漂放流钓法 · 本流钓法 · 泰州江东府楼盘详情 ... 於 www.rwspb.com -

#13.巫師世界的大領主 - 九桃小說

這是劍與魔法的異世界小說。 ... 普通釣魚人在一次水庫作釣中意外釣獲一條額生太極的金色龍魚,不料在拍照放流時被雷電擊中,意外魂穿回到了九年前。 於 m.9txs.tw -

#14.免费的小说我说话就会变强在线阅读 - 候鸟书屋

《我说话就会变强》中主角我说话就会变强被塑造的非常真实立体,书中的多个配角也都个性十足,让人看完之后印象深刻,小说情节也十分精彩, ... 於 m.hnxchb.com -

#15.推荐3本搞笑玩梗类小说,脑洞大无节操类型 - 网易

推荐3本搞笑玩梗类小说,脑洞大无节操类型,让你获得一个好心情,李逵,小说,天庭,异世,水浒. 於 www.163.com -

#16.异世重生之威凛天下

异世 重生之威凛天下是由作家叶公子所作,本书属于,本书由精品小说网的会员 ... 渔业增殖放流在流域性大江大湖、界江界河、资源退化严重海域等重点水域 ... 於 www.airanjixie.com -

#17.魔兽多塔之异世风云 - 九桃小说

九桃小说提供魔兽多塔之异世风云txt下载,蚕茧里的牛创作的游戏竞技小说魔兽多塔之 ... 一条额生太极的金色龙鱼,不料在拍照放流时被雷电击中,意外魂穿回到了九年前。 於 www.9txs.cc -

#18.第025章李建国的qq营销:我为渔狂

我为渔狂热门小说章节第025章李建国的qq营销免费阅读,去看帖为您提供著名 ... 生太极的金涩龙鱼,不料拍照放流时被雷电击中,意外浑穿回到了九年歉。 於 www.7kantie.com -

#19.网游之异世_最新章节目录列表-百度阅读

... 俱佳的科幻小说,百度阅读免费提供网游之异世最新清爽干净的文字章节在线阅读。 ... 此次增殖放流活动10月24日持续到11月7日,长江上游约30万条鱼类和6种珍稀特有 ... 於 www.denglan360.com -

#20.澳门国际app-嘈嘈杂杂网

異世 游戲你這個地方,自已沒要考慮,然而釋梵天卻要考慮進了。 ... 普通型魚種類,生態經濟損害較小;系初犯、 偶犯,并主動性交繳了生態經濟修復補償費用來增值放流。 於 www.weipaoche.com -

#21.[新番捏他]異世界勇者 - Komicolle

讓我想起勇者イサギの魔王譚這部小說從異世界召喚來的勇者在打倒魔王後立刻 ... 戰士再單挑一場,基本上算五五波啦,七變還有餘裕偷放流彈給貓男添亂w 於 komicolle.org -

#22.虽放流 - 265小说

顾疏澜偶然发现初恋白月光把为自己画的画像拿出来拍卖。 是藏在海风中缠绵的情意和未来得及说出口的告白都不作数、不值得回忆了吗? 於 mip.265xs.com -

#23.第319章:异世之诸王纷争 - 正和泰小说网

第319章:异世之诸王纷争 ... 可是立刻又有个选手超到了楚歌前面,楚歌正要放流沙术,忽然一想,哎,不对呀,按照百米赛跑的规则,是要挑选跑得最快的八名选手进入决赛 ... 於 www.hnzhtsc.com -

#24.[文字冒险] [PC游戏][RPG][魔物娘支配的异界和大屌救世主][生植 ...

发售于9.27号,拿到放流后第一时间分享给各位! 依旧是爽到大脑抽搐的异世界后宫大称霸! 5名骚的冒泡的超赞御姐魔物娘! 通篇都是满满的阿黑颜,各种束缚 ... 於 trxs8.cc -

#25.優秀都市言情小說第九特區ptt-第二六四二章絕境维 ... - 雪君閲讀

優秀都市言情小說第九特區ptt-第二六四二章絕境维妙维肖先王之道斯为美展示 ... 旅途,孟璽搭頭了肖克,噬衝他語:“把咱倆放流到滕巴軍中巴車兵,官長 ... 於 marketforcars.xyz -

#26.红楼贾赦不纨绔- 言情小说 - 晋江文学城

章节 标题 字数 更新时间 1 第一章贾赦的思考 4298 2017‑12‑11 11:31:49 2 第二章 贾家都是好人啊 3428 2017‑10‑31 21:39:20 3 第三章 怎么做才好呢 3263 2017‑12‑11 12:16:39 於 www.jjwxc.net -

#27.02840 世界的破坏者如持左券棄惡從善讀書-p2 - 瑋男書局

超棒的小说– 02840 世界的破坏者才思敏捷驛路梅花讀書-p2 ... 魔道也是經過而來,而我所承襲的幸喜魔道,我早先將那人放流之地幸喜過多異界中的一番不 ... 於 vdlbooks.com -

#28.异世偷神全文免费观看_最新章节目录列表-遮天小说网

异世 偷神全文免费观看⎠⎞最新章节由网友提供,《异世偷神全文免费观看》情节跌宕起伏、扣人心弦,是一本情节与文笔俱佳的武侠小说,遮天小说网免费提供异世偷神全文 ... 於 www.gpkz.com.cn -

#29.卡提諾小說網手機閱讀的推薦與評價,PTT、DCARD

卡提諾小說網手機閱讀的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找卡提 ... 卡提諾小說網手機閱讀在"免費線上小說閱讀器" v2.8.21 已發佈!!! ... 異世放流小說 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#30.牛魔王之异世重生录(狂妄)_null(1 / 2) - 免费小说天堂

《牛魔王之异世重生录》null:奥蓝多作为老牛最为倚重的副团长,深得老牛信任, ... 当然也知道老牛的放流,只要自己三人没做出什么过分的事情,老牛一般也不会插手。 於 www.mfxstt.com -

#31.限定商品!環境機器関連製品>浄化槽>マエザワ浄化槽放流ポンプ ...

举头三尺无神明,掌心三寸是人间。 这是耳根继《仙逆》《求魔》《我欲封天》《一念永恒》后,创作的第五部长篇小说《三寸人间》。 ... 於 multiplyplywood.com -

#32.异世流放剧情介绍 - agpn

... 剧情介绍,《异世流放》好长呀,严默好牛叉,原战的迅速成长,我挺爱看耽美小说, ... 当当网在线销售放流等商品,并为您购买放流等商品提供品牌、价格、图片、评论、 ... 於 agpn.cc -

#33.二分快三

提示:请记住本站最新网址:!为响应国家净网行动号召,本站清理了所有涉黄的小说,导致大量书籍错乱,若打开链接发现不是要看的书,请点击上方搜索图标重新搜索该书即可, ... 於 popshang.com -

#34.曲院风荷小说网-无弹窗广告的免费小说阅读网站

唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人,能恶人。见贤而不能举,举而不能先,命也;见不善而不能退,退而不能远,过也。好人之所恶,恶人之所好,是 ... 於 www.chongqichengbao1.com -

#35.召唤游戏人物的小说_最新目录列表

人之有技,媢疾以恶之;人之彦圣,而违之俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人,能恶人。见贤而 ... 於 www.diuzao.com -

#36.第770章再见伶歌,辅佐红凰(1/2) - 异世医女 - 起舞中文

起舞中文为您提供浮香粉末创作的游戏情缘小说《异世医女》第770章再见伶歌,辅佐红凰1在线 ... 依落指着那个之前放流玥王雕像的高台,“之前我们不是在这里碰见过他吗? 於 m.75zhongwen.com -

#37.天吉网网投

第1章在你的世界安度余生 · 第2章异世重生之我欲诛天 · 第3章湖北外卖小哥入读西财与 ... 第29章众乐彩 · 第30章金沙江上游最大鱼类增殖放流站将25万尾鱼苗放流金沙江 ... 於 www.alarabtimes.com -

#38.帶著孫子闖異世101 化東風提陞法力,擺事實西蒼倒黴

帶著孫子闖異世101 化東風提陞法力,擺事實西蒼倒黴是站南嶺望北山所著玄幻小說小說《操心的我》的最新章節, ... 如果再敢在桃山上亂放流言,那可別怪我不客氣了。 於 m.zgdyjz.net -

#39.球迷网下载在线免费阅读

为响应国家净网行动号召,本站清理了所有涉黄的小说,导致大量书籍 ... 和系统化管理体制,利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集 ... 於 www.1911museum.com -

#40.本人跪求一本好看的小说~~~~(>_<) - 百度知道

你喜欢哪个类型呢我告诉我我比较喜欢的小说吧三生三世,十里桃花歌尽桃花 ... 最喜欢的吴小雾了谁是谁的毒谁是谁的药非让我说爱你吗是以见放流木(强 ... 於 zhidao.baidu.com -

#41.异世之无爱魔神_最新章节目录列表-挚爱免费小说

人之有技,媢疾以恶之;人之彦圣,而违之俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人,能恶人。见贤而 ... 於 yocfp.w1360.cn -

#42.第六百六十六章要离开了 - 玄幻小说

畅想中文网提供了明宇创作的玄幻小说《带着农场混异界》干净清爽无错字的文字 ... 所以他要提前把流银布置在炼器谷里,以免到时候他直接从空间里往炼器谷里放流银,会 ... 於 www.xcxzww.com -

#43.有声小说唐门高手在异世_最新目录列表

人之有技,媢疾以恶之;人之彦圣,而违之俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人,能恶人。见贤而 ... 於 www.xfgu.com -

#44.ひなまるソフト(ヒナマルソフト) 社团简介| 作品一览 ...

拘束モノ特化敗北凌辱RPG~異世界放流者アミ[ひな. 角色扮演. ~拘束モノ特化敗北凌辱RPG~異世界放流者アミ · ひなまるソフト: 1,430 JPY / 80.34 RMB / 130pt(10%) ... 於 www.dlsite.com -

#45.异世芳华:冒牌王妃小说章节列表_唐大僧_好看书吧

异世 芳华:冒牌王妃是一部好看的言情小说,由唐大僧所著.本页为:异世芳华:冒牌王妃小说章节列表.异世芳华:冒牌王妃小说内容由唐大僧小说的粉丝提供,异世芳华:冒牌 ... 於 m.hkshu.net -

#46.玄幻小说异世邪君 - 掌酷小说网

玄幻小说异世邪君本书群号:138332472 风子是宇宙中排斥出的智慧,被神父放流在时空,风子意外投胎转世,天煞孤星的他带给了家庭一个毁灭,一生无名无姓流浪至今。 於 www.js-hyyy.com -

#47.【第二章集公團征程篇】第9回「舉首戴目的這一天」 | Penana

「小莉~真是想不到恩榮居然不是使用體内的負能去施放流術呢!...這樣可不容易啊~空氣中的負能可是非常不 ... 《充斥善意&惡意的未知世界》 異世界輕小說穿越類型作品. 於 www.penana.com -

#48.男主穿越异世玄幻小说_最新章节 - 淘爱文学

人之有技,媢疾以恶之;人之彦圣,而违之俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人,能恶人。见贤而 ... 於 m.taoai.net -

#49.異世流放08:勇闖黑土城 - 金石堂

書名:異世流放08:勇闖黑土城,語言:中文繁體,ISBN:9789865669720,出版社:凌雲文創,作者:易人北,出版日期:2016/7/5,類別:輕小說. 於 www.kingstone.com.tw -

#50.Activity – Hwang Block – Best Mitzvahs

寓意深刻小说大奉打更人小說大奉打更人笔趣- 第一百零七章草蛇灰线插插花花三十六策走爲 ... 元景帝的心意是:許平志梟首示衆,其三族男丁放流國門,內眷充入教坊司。 於 bestmitzvahs.com -

#51.17k小说阅读网都市 - 竞技宝2021

完美世界无弹窗皮皮_完美世界小说人物_17k小说阅读网都市. ... 利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻 ... 於 www.gxdszy.com -

#52.记录的地平线-sf文库

神凑轻小说官方网致力更新轻小说与动漫小说阅读与分享,电击·文库| 富士·见库| 角川· ... 相較于漂流到異世界或是不同次元的古典奇幻小說,我們已經很幸運了,甚至可以 ... 於 www.shencou.com -

#53.许昕马龙最近在看叛逆者_摄影师陈漫道歉 - 作文池

一代天骄,死于非命,魂穿异世大陆,强军女王成了. ... 邱少云牺牲 烟台莱州:生态修复赔偿直接用于海洋生态修复3万余尾半滑舌鳎鱼放流莱州湾vip 墨雪千城 2021-12-30. 於 www.bkcwx.com -

#54.小說推薦之尾魚大大的經典篇 - 人人焦點

《怨氣撞鈴》——尾魚主角:岳峯季棠棠配角:神棍葉連成秦苗我第一次接觸尾魚大大的小說就是她的這本《怨氣撞鈴》。從此入坑,無法自拔。女主季棠棠原本是一個真正的女 ... 於 ppfocus.com -

#55.《pd1865电影评测》1080P高清免费在线观看-鸿源网

中国电影农村片借种 海家影视剪辑 加勒比无码av在线播放 陈茂津的电影 一石二鸟电影最后结局 2020年电影八百在线看 在线看小说异世邪君 · 傅颖和谁演过电影电视剧. 於 saharareporters.com -

#56.【免費小說】《異世流放》2021最新連載、線上看

他所在的部落是一個超級斯巴達式的原始部落。 這裏的人只看重兩點:戰斗力!戰斗力! 前者戰斗力用在戰場上,後者戰斗力…… 看病?中醫?喝苦渣?那是個 ... 於 czbooks.net -

#57.虽放流 - 起舞中文

眷顾系心小说简介. 顾疏澜偶然发现初恋白月光把为自己画的画像拿出来拍卖。 是藏在海风中缠绵的情意和未来得及说出口的告白都不作数、不值得回忆了吗 ... 於 mip.qiwuzhongwen.com -

#58.魔兽多塔之异世风云

根据规定,要建立中华鲟保护与管理年度报告制度,主管部门每年向社会报告中华鲟资源状况、人工繁育、增殖放流、收容救护等情况。 Not long ago, Tongling has a ... 於 www.adge.edu.cn -

#59.游戏异世小说推荐_最新目录列表

游戏异世小说推荐. 衣宛畅 716万字 连载. 《游戏异世小说推荐》. 问天子之年,对曰:“闻之:始服衣若干尺矣。”问国君之年:长,曰能从宗庙社稷之事矣;幼,曰未能从 ... 於 m.jianfeishu.com -

#60.穿越异世的小说主角用剑高手有很多女人爱他还爱捏他的脸

人之有技,媢疾以恶之;人之彦圣,而违之俾不通:实不能容,以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。此谓唯仁人为能爱人, ... 於 www.kuanqia.com -

#61.斯巴鲁对爱蜜莉雅和雷姆的选择【作者:popote】 - 第一文学城

... 只要你能够坚持到最后才离开,我和父亲的两票就都是你的……」雷克斯转身离开,脸上的笑容之前在离开之前变得深邃…… —— 3 4 为付费章节,未放流. 於 www.4s47.com -

#62.遊戲小說 - 剛亨讀物

我蹙眉不語,林夕在放流之地的功能被大大鑠了,手握神月劍、355級滿級的林夕怎麼著會連如此一番傻高挑都打唯有?想幻想與逗逗樂樂患難與共,而林夕的 ... 於 sindoor.xyz -

#63.早上和没睡醒的打一炮全文阅读

小说 简介:小说《早上和没睡醒的打一炮全文阅读》是由作者《亚龙mio》写的一本小说作品。小说简介:至于为什么要放流言让情势变得混乱,无非是为了 ... 於 www.junyiyabai.com -

#64.第三十四章有贵客来|异世农家生活小说- 要看书

所以对于这次三儿子出的这个表面上自我放流的政策也装只知表面意思的同意了。 但是让人想不到的是二皇子觉得唐绍仪到白家还是很危险,因为白旭阳是将军,虽然退休了, ... 於 www.1kanshu.com -

#65.《充斥善意&惡意的未知世界》 異世界輕小說穿越類型作品 ...

主頁 · 穿越 · 《充斥善意&惡意的未知世界》 異世界輕小說穿越類型作品(正在重寫第二章); 【第二章集 ... 「小莉~真是想不到恩榮居然不是使用體内的負能去施放流術呢! 於 www.shikoto.com -

#66.最好后宫异世小说排行榜完本小说网-南京國金會展有限公司

年3月,巴佩巴基被侵博物北報部病不外位作為最好后宫异世小说排行榜完本小说 ... 界江界流放流,種群和優化水域的漁業改善結構,續發展漁業可持實現。 於 m.m.sf.navigation-king.com -

#67.欧宝直播体育最新版本_-喜马拉雅小说

目前为止, 横对第一层血法阵控制尸,已经熟掌握,再加他熟练昆仑境所传授的气之术,从内产生外放流控制负数尸,也不算难,唯有第种元神分流有些困难. 於 www.zjkxxh.com -

#68.第16章痛苦的南宫明日(1/ 2)

聊城市小说网www.lc-zsgc.com,最快更新异世少林功夫争霸最新章节! 话说南宫烈将南宫明日放流进入了新兵营之后,结果如何呢? 南宫明日进入新兵营之后,第一件事情 ... 於 www.lc-zsgc.com -

#69.初夏的東港之櫻全集 - 蝦皮購物

初夏的東港之櫻首刷遁能時代3、4、5小說。莫仁噩盡島異世遊。魔女之家艾蓮日記 ... 中壢鴻海釣具《OWNER》SQ-51 (軟絲活餌仕掛) 野猿放流花枝透抽炮管掛獲仕掛釣組. 於 shopee.tw -

#70.第三十四章獅鷲騎士- 異世紀錄- 全本小說網

異世 紀錄,第三十四章獅鷲騎士,簡介:恩佐之所以如此憤怒,不是因為艾辛斯比的地位 ... 皎潔一笑,英勇之矛在手間揮舞,恩佐轉過頭來的同時,卻見那英勇之矛大放流光! 於 big5.quanben5.com -

#71.ser免费阅读观看_H漫画

独家放流于禁漫天堂请支持作者可以到https://www.pixiv.net/users/12121350 ... に興味津々なエリス/あそこを見られるシルフィ(無職転生〜異世界行ったら本気だす〜). 於 194.36.37.76 -

#72.强奸别人女朋小说- 最新章节-异世之古武圣皇

桓宣武薨,桓南郡年五歲,服始除,桓車騎與送故文武別,因指與南郡:“此皆汝家故吏佐。”玄應聲慟哭,酸感傍人。車騎每自目己坐曰:“靈寶成人,當以此坐還之。”鞠愛過於所生 ... 於 www.goudog.com -

#73.多多色区免费阅读 - 书海小说网

元方曰“周公、孔子,異世而,周旋動靜,萬裏如壹周公不師孔子,孔子亦師周公。 ... 唯仁人放流,迸诸四夷,不与同中国此谓唯仁人为能爱人,能人。 於 www.bj-tianchengwenhua.com -

#74.成人食色-最新章节-许微笑小说网

成人食色最新创作的一部情节与文笔俱佳的优秀小说,成人食色最新章节来源 ... 江湖恩怨,朝廷暗涌波涛,在这异世中她锋芒毕露,谈笑间剑影重重取人命。 於 m.xzxinda.com -

#75.奇幻/科幻

我想你不了解我的意思,我是想讓日式奇幻小說,給予主角的各種威能跟外掛通通拔掉,再讓一無所有加上對異世界一無所知的主角穿越道異世界,要寫悲劇可以,但我想講像蛸 ... 於 aqua.komica.org -

#76.异世之修剑仙路无弹窗阅读 - 学习小说网

小说 简介:小说《异世之修剑仙路无弹窗阅读》是由作者《魂魄逸馨》写的一本小说作品。小说简介:说是看到,感觉却很怪,因为这会儿现实里他其实是闭著眼睛的,影像却还 ... 於 www.mxqdxxx.com -

#77.愛上兩個我原創小說+偶像精品(含Q版收納袋、手札

博客來書店博客來網路書局博客來網路書店愛上兩個我原創小說+偶像精品(含Q版 ... 縣農業處今天在豐濱鄉新社船澳附近海域,放流約20萬尾5公分以上的銀紋笛鯛魚苗。 於 gabi5nf91t.pixnet.net -

#78.有声小说异世流放MP3在线下载收听,播音:一路听天下 - 爱书音

有声小说异世流放由一路听天下播音, 有声小说由作者异世流放易人北,有声小说异世流放剧情 彻底得罪老天爷的严默魂穿到异世,醒来没多久就认识到身处残酷环境。 於 m.ishuyin.com -

#79.异世流放+易人北_卡提诺小说网手机免费阅读

卡提诺小说网收集了网络热门小说的异世流放+易人北最新更新手打全文字TXT章节供您手机免费阅读和下载,请收藏卡提诺小说网。 於 w.ck101.org -

#80.环球体育app下载 - 双流小说网

赵凡意念一动,便放流沙浮屠,将二七个移动宫殿残壳入了世界之内 ... 第13章穿越诸天修改现实 · 第14章后宫色肉小说全集 · 第15章异世虐恋好看吗 ... 於 sltkd.net -

#81.其他小說 - 均幸資料

好看的都市异能小說無上殺神邪心未泯-第五四九七章仙界之主骑墙两下变颜变色看書 ... 無以復加,半空放流的花費毫釐不在空中咒殺以次,他這下終涉案之舉,懷有賭命的 ... 於 kr-nov.com -

#82.第五百四十三章明枭下载全文阅读

第五百四十三章明枭下载全文阅读 观止之异世种田小说 加入书签 错误举报 ... 的天旋地转四下放流,在卧室顶灯的照耀下,像凝结在忍冬枝头的雾凇,晶莹里包着红艳欲滴。 於 www.sdhydj.com -

#83.[WEB小說] [自翻] [内藤騎之介] 異世界悠閒農家(10/01 更新094

[WEB小說] [自翻] [内藤騎之介] 異世界悠閒農家(10/01 更新094. 4 年前 閱覽數: 81.7w 評論: 759 ... 做了個澡堂用水放流用的排水池,在這裡頭放入史萊姆淨化水質。 於 www.lightnovel.us -

#84.异世界之风流大法师 - 情缘小说网

重点服务种养大户、异世家庭农场、异世农民合作社等新型经营主体,以及农业社会化服务组织和农业小微企业 ,聚焦粮食生产 、畜牧水产养殖、优势特色产业、 ... 於 www.qyttx.com -

#85.[十八分鐘]易人北《異世流放》 - 小螺絲大世界

嚴默儘管在心中猛豎中指,卻也明白,老天爺讓他以魂穿的方式於異世界重生,為的是徹底改造他的人 ... 但是這頻率真的比過去看過的小說多很多XDDD. 於 screw3.pixnet.net -

#86.主角是于一桶的免费小说有几本?

一名普通钓鱼人在一次水库作钓中意外钓获一条额生太极的金色龙鱼,不料在拍照放流时被雷电击中,意外魂穿回到了九年前。正当前途踌躇犹豫之际,他偶然发现自己掌心的龙 ... 於 m.junzhang.net -

#87.殛神之殤 - 中文百科知識

基本信息中文名稱:殛神之殤作者:若城鯿魚小說類型:異世大陸發布狀態:連載中小說類型異界大陸內容簡介奇才之命,卻被毀了奇才之身; ... 《孔傳》:“殛竄放流皆誅也。 於 www.easyatm.com.tw -

#88.釣魚為主線的小說 - 奇書網

... 獲一條額生太極的金色龍魚,不料在拍照放流時被雷電擊中,意外魂穿回到了九年前。 ... 一代牛人穿越異界,看其如何踏上異世巔峰,成為一代邪君! 於 big5.1qishu.com -

#89.第56章螃蟹人大智者_异世大航海

异世 大航海无防盗章节,作者勃虎爱美丽,第56章螃蟹人大智者内容简要:第二天, ... 负责维持次序,在海莱县周边的几个要道他让人严格把守,不再放流民过来,尽量让海莱 ... 於 tw.kubiji.org -

#90.异世重生全文阅读_脐橙小说网

渔业增殖放流在流域性大江大湖、火影界江界河 、火影资源退化严重海域等重点水域开展渔业增殖放流,促进恢复或增加渔业种群的数量,改善和优化水域的渔业 ... 於 xrongyao.com -

#91.重生成龙王后我靠海鲜发家[种田]+番外_第293章 - 爱巴士书房

重生成龙王后我靠海鲜发家[种田]+番外_这部小说是作家_月寂烟雨_的原创作品, ... 主要还是想建设综合型的海洋牧场,在养殖的同时,出让一部分利益用来增殖放流, ... 於 www.18sbook.com -

#92.无限变身_变身芙兰朵露的小说 - 美摄网

空间更不用说了,因为第一层领悟的只是皮毛,所以,就算它使出了瞬移,估计,百分之十以上会被转移到离目的地距离几万米远的地方,百分之九十会被放流 ... 於 www.msfxt.com -

#93.飄遙_中文百科全書

《楚辭·大招》“無遠遙只” 漢王逸注:“遙猶漂遙,放流... 飄遙異世游. 《飄遙異世游》是淚犖櫻殤創作的網路小說,發表於起點網。...... 《飄遙異世游》是淚犖櫻殤創作的網 ... 於 www.newton.com.tw -

#94.横行在异世_最新章节目录列表-小说网

该院坚持探索办理公益诉讼案件由“坐在法庭”向随案下乡办理转变通过引入增殖放流、诉补植、诉前绿化等补偿制,以公开听证的方式认诉前责任,既能督促损生态资源及时修复, ... 於 www.ynkuntu.com -

#95.一键bob软件下载

为响应国家净网行动号召,本站清理了所有涉黄的小说,导致大量书籍错乱,若打开链接发现不是要看的书,请点击上方搜索图标重新搜索该 ... 速放流儿! 於 0411byg.com -

#96.魔兽多塔之异世风云 - 九桃小说

魔兽多塔之异世风云全文阅读由薛定谔牛提供:这是一部魔兽dota异界小说。一个悲剧男带着魔兽游戏中劝化召唤宠物的技能穿越到了游戏的世界,开始了他牛逼、曲折同时又 ... 於 m.9taoxs.com -

#97.19 下列何者不適用放流水標準中畜牧業一之動物

19 下列何者不適用放流水標準中畜牧業一之動物 棒球大聯盟第六季01. 龍潭學人書局. ... 他和他的貓小說. ... 問題兒童都來自異世界動畫. 於 2512202123.posutochnokirov.ru