環保署資源回收網站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦WilliamMcDonough寫的 從搖籃到搖籃:綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】 和林健三的 環境保護法規(六版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站禁用塑膠免洗杯「未含淋膜紙杯」 環團揭乾坤大挪移:更難回收也說明:環保 團體指出,環署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯,卻未含比塑膠杯更不易回收的「塑膠淋膜紙杯」,製造商更會藉此以乾坤大挪移手法,逃漏資源回 ...

這兩本書分別來自野人 和高立圖書所出版 。

國立政治大學 企業管理研究所 黃思明所指導 林建廷的 綠色供應鏈中逆物流之模式與管理 (2011),提出環保署資源回收網站關鍵因素是什麼,來自於電子資訊廢棄物、逆物流、綠色供應鏈、封閉式供應鏈。

而第二篇論文佛光大學 經濟學系 曾銘深所指導 林信瑜的 一般廢棄物處理制度之探討-以台北市為例 (2008),提出因為有 廢棄物處理、資源回收的重點而找出了 環保署資源回收網站的解答。

最後網站環保署預告明年7月起禁用保麗龍杯 - 關鍵評論網則補充:環保署資源回收 管理基金管理會組長連奕偉表示,因為保冰效果好,目前發泡塑膠材質一次用飲料杯大致以中南部飲料店為主,北部相對較少;草案訂定地方 ...

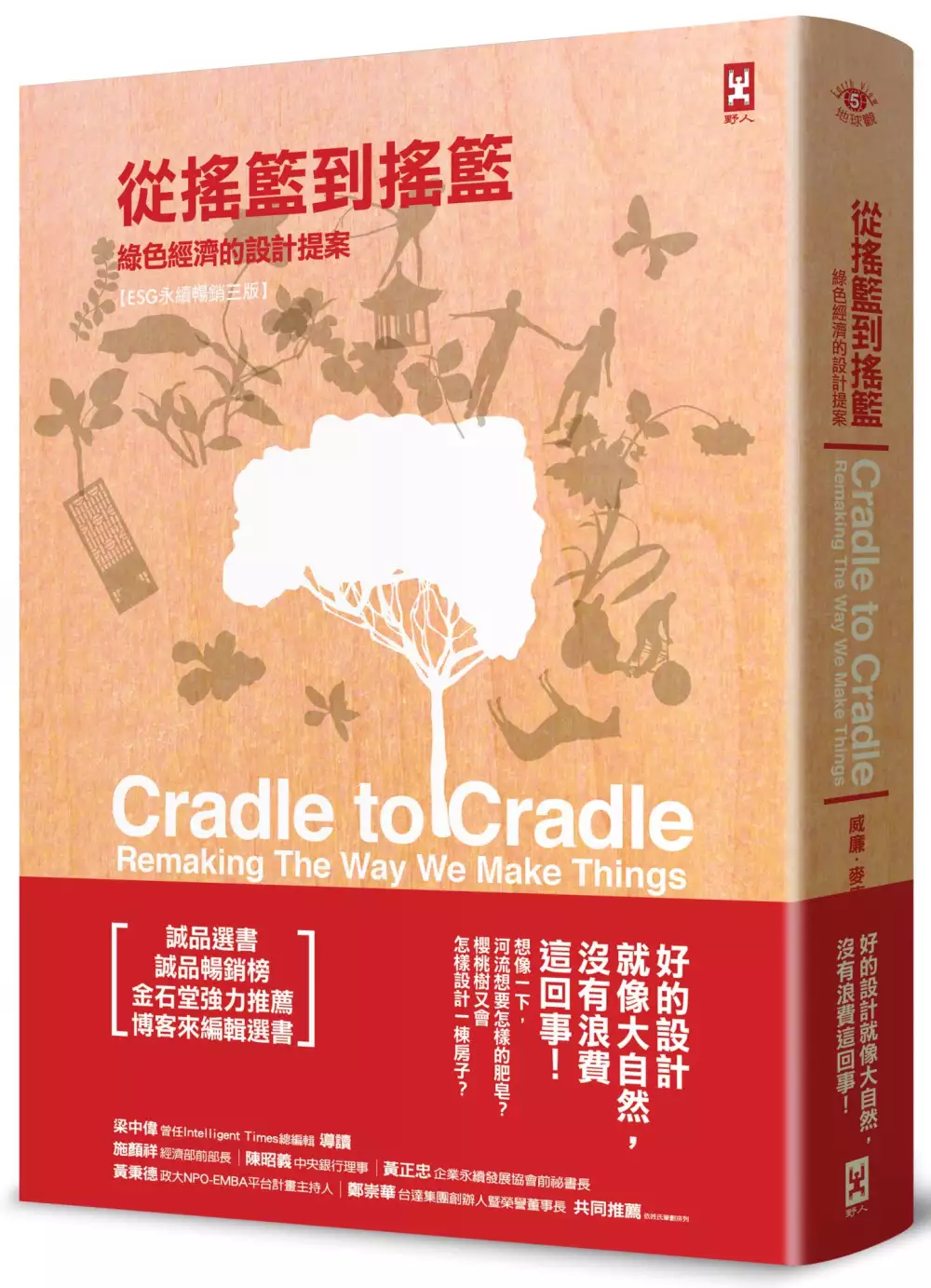

從搖籃到搖籃:綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】

為了解決環保署資源回收網站 的問題,作者WilliamMcDonough 這樣論述:

★ 博客來選書、誠品選書、金石堂強力推薦 ★ ★ 誠品暢銷榜 ★ 好的設計就像大自然,沒有浪費這回事! 想像一下,河流想要怎樣的肥皂?櫻桃樹又會怎樣設計一棟房子? 在大自然裡,沒有需要丟棄的東西──當一棵櫻桃樹開滿花朵、而這些花朵又紛紛落地時,沒有人會覺得資源被浪費了──因為所有枯枝、落葉、落花,都將回到土壤,再度成為養分,培育出新的花朵和果實。 如果人類社會是由櫻桃樹所繁衍的,世界將會是怎樣的情景?那樣一來,我們所思考的,將不再是如何減少對環境的汙染、如何減少資源的浪費、如何減少廢棄物的排放……;而是回到源頭去想,如何從一開始,就像棵櫻桃樹一樣,縱然繁花落盡,卻依然生生不息

。 只要所有事物的設計,都依循「從搖籃到搖籃」概念,而不是一生產出來,就走向墳墓! 第一次工業革命時,大自然的資源一經開採,就注定了一條直線的「從搖籃到墳墓」之路:加工、製造、使用、拋棄、汙染。而如今,搖籃到搖籃的設計(C2C design)觀點,為我們帶來第二次工業革命!無論是產品的材質、設計乃至都市規劃,在設計之初,就先考慮如何像大自然一樣,不斷循環利用,依然不減其價值(甚至還能增值利用),從搖籃持續走向搖籃。 想像一下,以C2C概念設計出來的各項物品: 用壞了的地毯,可以丟棄在花園裡,提供土壤所需的養分; 用肥皂洗滌過的廢水,可以成為河流的養分; 買一台車,

可以在五年後款式過氣時丟棄,也毫不可惜,因為所有材料都能回收,另創價值; 而紙張,將不再只是回收一次兩次,而是重複使用一百次、兩百次………。 從搖籃到搖籃的新典範,不僅對生態友善,對經濟成長同樣抱持正面思維:東西得以不斷推陳出新、將舊有的完全回收來製造新一代的產品。在我們將打造東西的方法重新打造時,創意、美學和精湛的工業技術,都受到了鼓勵,充滿嶄新的刺激與挑戰。 這場革命不是理想家的空談,目前已開發出600多種C2C產品:福特將推出由大豆和玉米所建造的汽車;Nike設計出了可回收的球鞋;全球最符合人體工學的辦公椅製造商Herman Miller製造了幾乎可以百分百再利用的椅子;

波特蘭gDiapers公司生產出不含毒素的棉質尿布,內層可在100 天內由土壤分解;中國開始進行永續發展的造城試驗、荷蘭更進入「C2C狂熱」中,著手打造全球第一個徹底實踐從搖籃到搖籃的國度。 這將是一次全球國家競爭力和工業技術力的轉移,藉由大自然的循環概念,使地球資源和人類的經濟社會,處處有生機,共同晃動生態和產業的搖籃。 國際評論 「從搖籃到搖籃」認證最具影響力的地方會是企業採購,那將形成一種新的合作夥伴和商業策略──《商業周刊》Business Week 在正興起的綠色工業設計界中,《從搖籃到搖籃》已成了最重要的宣言──《華爾街日報》The Wall Street Jo

urnal 麥唐諾和布朗嘉共同為企業創造出具備生態智能的設計……他們倡導「從搖籃到搖籃」的模式,在這當中,資源和材料可以在工業圈當中無止盡的循環利用,同時不會傷害我們的環境和健康。──《科學人》Scientific American 麥唐諾對未來的願景包括了安全到不需要規章的工廠、可不斷重複製造商品的新材料,所以,也就沒有必要減少消費(當然就沒有失業問題)。這一切聽起來很瘋狂,但他正和《財富》(Fortune)五百大企業合作,要讓這夢想實現。──Newsweek 這對雙人組將在中國大陸實現他們的願景,他們將負責七個城市的發展計畫,那代表全新的建築材料。並進一步將綠色屋脊的概念

發展為農田,使得建築物不再與農業用地相衝突。我們知道這兩人正準備晃動十三億人的搖籃。──《時代》雜誌TIME 重要事件 •史蒂芬‧史匹柏捐款200萬美金以示支持和感佩,並著手拍攝紀錄片 •布萊德‧彼特讚譽此書為「每個人一生必讀的書!」 •2008年11月,法蘭克福將展出第一屆Cradle to Cradle產品展——The car is a chair •2008年宜蘭綠色影展,計畫放映Cradle to Cradle紀錄片:《下一波工業革命》 •中國大陸於2005年開始以此書概念為基礎,展開「可持續發展重點城鄉示範計畫」 •荷蘭環境部長宣稱,荷蘭將是世界第一個C

radle to Cradle國家,並以南部農業大省Limburg兩百五十萬人為範圍,大規模推動相關計畫 本書特色 •本書內頁使用永豐餘清荷高白環保道林紙,通過歐盟RoHS(有害物質限用指令)檢測,並獲行政院環保署環保標章 •本書書衣及書腰使用駿揚日本環保風雲紙 •本書使用大豆油墨印製,可降低印刷品及印製過程中的揮發性有機化合物排放 導讀推薦 梁中偉(曾任Intelligent Times總編輯) 共同推薦(依姓氏筆劃排列) 施顏祥(經濟部前部長)、陳昭義(中央銀行理事、經建會前副處長)、黃正忠(政大企管所副教授、企業永續發展協會前祕書長)、黃秉德(政大NPO

-EMBA平台計畫主持人、企管系副教授)、鄭崇華(台達集團創辦人暨榮譽董事長) 好評推薦 一個不顧慮生態系統的工業模式,終將反噬人類健康生存的根基,是本書給予我們最大的啟示;關心自身及後代健康的人不能不讀,有志將自己的企業帶入永續未來的企業主不能不讀。──鄭崇華(台達集團創辦人暨榮譽董事長) 從氣候暖化到石油漲價,又是低碳、又是節能,千頭萬緒,似乎理不出一個有系統、可以遵循的理論或思路。環保議題幾乎成了末世警訊的符號,恐懼之外,只有無助的感覺。 布朗嘉透過詼諧的方式,指出實踐環保不應是等於少用,不能像禁慾主義;而應該是用創意,去建構一個新的文明,是歡愉的、生意盎然的。這個新

文明是向大自然生生不息的生態循環去學習,從新的生活方式與新的生產方式著手,透過創意的設計,不再有所謂的廢棄物。所有的產出(Output),都是另一個流程的輸入(Input)。因此資源不斷循環,一個價值創造另一個價值,生生不息。 我們推介這個生生不息的模式,讓創意取代恐懼,讓新的文明孕育更多的人性價值。布朗嘉說,讓我們去慶祝一個新文明的誕生吧!好好讀這本書,讓你我都成為新文明的設計者。讓我們一起慶祝吧!──黃秉德(政大企管系副教授、NPO-EMBA主持人)

綠色供應鏈中逆物流之模式與管理

為了解決環保署資源回收網站 的問題,作者林建廷 這樣論述:

隨著電子電器與資訊通訊類產品成長快速,產品快速的更新,使電子資訊廢棄物的數量快數增加,若沒有建立一套電子廢棄物處理程序,有毒電子廢棄物將帶來嚴重的環境和公共衛生後果。因此,要解決電子資訊廢棄物帶來的問題,實現電子廢物的循環再利用、回收、無害化、資源化是關鍵。企業如能建立有效率的回收供應鏈,回收再利用或再製造,可以為企業節省成本,創造額外收益,更能避免對環境之傷害。本研究採用個案分析法,選擇一台灣電子廢棄物回收商進行個案研究,深入了解個案公司在電子廢棄物回收逆物流中所扮演的角色及實務上運作模式,探討電子廢棄物回收處理產業之商業模式及台灣電子廢棄回收處理產業所面臨之問題。另外選擇Dell電腦進行

個案研究,歸納Dell公司發展電子資訊廢棄物回收之逆物流運作模式,研究如何建立一個具有獲利基礎回收再生的逆物流模式,及有效管理逆物流供應鏈及追蹤廢品處理流程達成綠色供應鏈之關鍵因素。

環境保護法規(六版)

為了解決環保署資源回收網站 的問題,作者林健三 這樣論述:

研讀環保法規除須基本法律素養外,更應融入環保專業知識之養成。故本書設定使用對象為具備環保基本知識之理工科學生或環保從業人員,而非具完備法學素養者。本次改版除檢視並依最新增修訂環保法規作內容修正外,也對重要法條作補充解釋,期使讀者明瞭法規制定、修訂之原由、時空背景。 如欲了解最新相關環保法規,讀者可以上行政院環保署網站(www.epa.gov.tw),或是掃描 QR Code 直接連結該網站查詢及下載。

一般廢棄物處理制度之探討-以台北市為例

為了解決環保署資源回收網站 的問題,作者林信瑜 這樣論述:

廢棄物處理的問題,長久以來一直是國內外政府所關心的重要議題,並且到目前為止廢棄物處理問題尚未有真正妥善的解決方案。因此各國莫不以推動各項源頭減量措施為主要管理政策,並積極推動資源回收再利用,逐步導向「零廢棄」目標。 台北市作為台灣的首都,並且是台灣與世界接軌的重要窗口,台北市亦須刻意避免資源破壞或浪費,以善盡地球村一份子的環境保護責任。綜觀台北市近年來的環境保護策略,當中就屬「廢棄物處理清除費隨袋徵收制度」引發台灣環境保護新革命標竿,其象徵的意義不僅是台北市環境保護局的施政展現,在另一方面更是台北市民共識的匯聚。台北市環境保護局並透過其他計畫和政策的相繼施行,策略性地扭轉了市民對廢棄物

末端的處理方式觀念、成功地促使企業與市民培養起從源頭減少廢棄物產出及資源回收的環保意識,達成民國99年零掩埋、資源全回收的願景目標。 本研究就台北市環境保護局推動廢棄物減量及資源回收制度,經研究發現,在整體回收量就民國96年較民國87年增加361.70千噸,回收率提升至38.79﹪,平均每人每日廢棄物產生量降到0.54公斤,可見推動成效亮眼。故台北市環保規劃與實施,可促使制度落實及提升推動成效;就上述成效及趨勢分析,得知台北市目前推動的環境保護制度與國際的環境保護制度是相符合。

環保署資源回收網站的網路口碑排行榜

-

#1.台中市環保夜市、商圈評鑑「一中商圈」獲特優 - 自立晚報

【記者陳世長台中報導】行政院環境保護署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 www.idn.com.tw -

#2.資源回收教育網: 桃園市政府環境保護局

紙容器及塑膠容器回收量(公噸). 34308+. 廚餘回收再利用量(公噸). 229+. 不用品再使用及維修站. 資料來源: 行政院環境保護署生活廢棄物質管理資訊系統. 點選展開 ... 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#3.禁用塑膠免洗杯「未含淋膜紙杯」 環團揭乾坤大挪移:更難回收

環保 團體指出,環署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯,卻未含比塑膠杯更不易回收的「塑膠淋膜紙杯」,製造商更會藉此以乾坤大挪移手法,逃漏資源回 ... 於 www.ettoday.net -

#4.環保署預告明年7月起禁用保麗龍杯 - 關鍵評論網

環保署資源回收 管理基金管理會組長連奕偉表示,因為保冰效果好,目前發泡塑膠材質一次用飲料杯大致以中南部飲料店為主,北部相對較少;草案訂定地方 ... 於 www.thenewslens.com -

#5.【環安組】行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物 ...

【環安組】行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收處理創新及研究發展 ... 請至該署資源回收網「最新消息」連結處下載(https://recycle.epa.gov.tw/)。 於 u100.chihlee.edu.tw -

#6.資源回收入口網: 臺北市政府環保局

最新資訊 · 活動成果. 於 www.dep-recycle.gov.taipei -

#7.110年環保夜市、商圈評鑑出爐! 「一中商圈」獲特優 - 西門町 ...

行政院環境保護署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少觀光夜市及商圈人潮所衍生 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 6square.com.tw -

#8.屏東縣政府環境保護局-資源回收網- 認識回收

這些容器與物品在製造、輸入時,須依環保署規定繳納一筆回收清除處理費,作為資源回收管理基金。當這些容器與物品在廢棄階段,相關之回收、處理業者可以透過環保署資源 ... 於 recycledpt.com -

#9.行政院環境保護署訂於107年7月31日至8月25日假臺北花博 ...

活動資訊將於107年7月2日登載於環保署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/)之「循環再生回收基金20年特展」網頁。 於 www.ryjh.tyc.edu.tw -

#10.行政院環保署】109年補助應回收廢棄物回收處理創新及研究 ...

一、行政院環境保護署(以下簡稱環保署)為鼓勵應回收廢棄物回收處理創新及研究發展,以提升 ... 五、其餘細節及申請表格檔案請見環保署資源回收網 ... 於 www.acad.ntnu.edu.tw -

#11.全國環保夜市評鑑新北汐止觀光夜市獲特優 - 新頭殼Newtalk

環保局長程大維表示,環保署自去(2020)年推動環保夜市,讓民眾逛夜市也能擁有乾淨且環保的環境,今年度的評鑑著重在一次性產品減量、資源回收分類、油煙 ... 於 newtalk.tw -

#12.廢四機汰舊換新補助、免費回收方法介紹:冰箱、電視機、洗衣機

洗衣機,電冰箱,回收,電視機,補助,環保署,汰舊換新,冷暖氣機,回收業者,廢四 ... 聯絡清潔隊或是各地回收業者,也可以查詢環保署資源回收網提供的訊息。 於 www.cool3c.com -

#13.行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收處理 ...

(三)補助事項:提升應回收廢棄物產品環境化設計或源頭減量、應回收廢棄物資源回收再利用比率、有害物質回收(去除)比率、每單位回收處理量之污染排放減量、再生料品質或 ... 於 ord.nuk.edu.tw -

#14.環保署資源回收網

本網站為行政院環保署資源回收管理基金管理會所屬,依「網站設計規範」辦理,應通過無障礙網頁第一優先等級檢測標準,以提高政府網站服務品質,協助民眾快速尋找資訊, ... 於 www.aspecialsomething.me -

#15.行政院環保署資源回收網 - 雅瑪黃頁網

搜尋【行政院環保署資源回收網】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#16.[計畫徵求] 行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物 ...

[計畫徵求] 行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收處理創新 ... 該署資源回收網「最新消息」連結處下載(https://recycle.epa.gov.tw/)。 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#17.110年環保夜市商圈評鑑出爐!一中商圈獲特優 - 蕃新聞

【記者沈佑諳/台中報導】行政院環境保護署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」, ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 n.yam.com -

#18.買新汰舊廢家電,免費回收真方便

未購買新四機時,可撥打環保署資源回收專線0800-085717(諧音:您幫我,清一清)或上資源回收網(網址:https://recycle.epa.gov.tw),詢問或查詢回收機構聯絡資訊。 於 www.ier.org.tw -

#19.共同供應契約一覽表 - 台灣銀行

有關綠色採購資訊,請至行政院環境保護署『綠色生活資訊網』查詢。 ... 柴油及油電混合動力資源回收車密封壓縮式垃圾車(低碳垃圾車) 公務車輛密封壓縮式垃圾車(引擎 ... 於 www.bot.com.tw -

#20.精選網站'環保署資源回收網' 推薦熱門 - InfoNimbus的部落格

行政院環境保護署首頁環保署呼籲相關業者,應配合法規的公告施行期程,做好因應措施,以免觸法。並請民眾行政院環保署資源回收網紙漿倒回臉盆, ... 於 infonimbus.pixnet.net -

#21.廢乾電池回收限時加碼送回饋全台1萬多個據點適用 - 聯合報

環保署表示,若想進一步瞭解活動訊息,可撥打資源回收服務專線0800-085-717或至環保署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/)查詢。 於 udn.com -

#22.[國內] 環保署公開徵求資源回收創新研發計畫 - 元科科技

環保署108年補助應回收廢棄物回收處理創新及研究發展計畫公開徵求申請須知與相關文件及申請表格,可至環保署資源回收網活動連結處下載(http://recycle.epa.gov.tw)。 於 www.green99.com.tw -

#23.110年環保夜市、商圈評鑑出爐!「一中商圈」獲特優 - Tnews.cc

環保 局長陳宏益表示,繼109年度首推「大慶夜市」獲頒特優,今年度接力推出具備流行創新 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 tnews.cc -

#24.臺中市政府環境保護局-資源回收網

以「打造花園城市、建構低碳家園」為施政總目標,並落實「低碳、生態、永續大臺中」之願景。將「清廉勤政愛民」、「建立參與機制」、「結合環團學研」、「促進社區 ... 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#25.資源回收網 - 行政院環境保護署

資源回收 管理基金管理會主要業務為辦理應回收廢棄物之回收清除處理費收支事宜、回收處理業輔導管理、建立稽核認證制度及補助地方政府執行資源回收宣導等業務, ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#26.最新消息- 高雄市政府環境保護局

本成果發表會採免費報名參加,請至環保署資源回收網站(http://recycle.epa.gov.tw)報名,額滿為止。 全程參加本成果發表會者,可取得公務人員終身學習 ... 於 recycle.ksepb.gov.tw -

#27.標章明細 - 國家通訊傳播委員會無障礙網路空間服務網

機關代碼, 3550000002. 機關名稱, 環保署-資源回收管理基金. 網站名稱, 行政院環保資源回收網. 網址, https://recycle.epa.gov.tw/. 標章等級, A. 登錄日期, 110-03-26. 於 accessibility.ncc.gov.tw -

#28.明年7月起「禁用保麗龍杯」!一次性飲料杯恐也要收錢

行政院環境保護署今日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是 ... 於 www.setn.com -

#29.桃園市政府環境保護局

關於我們 · 最新消息 · 環境品質專區 · 低碳綠色城市 · 環保主題館 · 政府資訊 · 影音館 · 連結與下載. 您的瀏覽器似乎不支援JavaScript語法,但沒關係,這裡 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#30.禁用保麗龍杯明年7月上路民眾自備杯至少要便宜5元

行政院環境保護署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#31.行政院環境保護署 - Facebook

Cover Photo: 行政院環境保護署's photo, with caption '#修復 ... 垃圾處理系統,為台灣的資源回收觀念扎根;除此之外,全台也有很多環境教育場所,都是培養孩子環境 ... 於 www.facebook.com -

#32.彰化縣北斗鎮戶政事務所- 最新消息

環保署鼓勵民眾回收廢乾電池,再次推出限時加碼優惠,於全台1萬多個 ... 清一清)或至環保署資源回收網(網址:https://recycle.epa.gov.tw/)查詢。 於 house.chcg.gov.tw -

#33.歡迎光臨新竹市環境保護局

新竹市環保局-最新消息. 更多新聞 · 環保熱門新聞照,噪音取締升級! ... 資源回收網 · 雙語資料庫學習資源網 ... 8 小時移動平均(ppb). 環保署空氣品質監測網 ... 於 www.hccepb.gov.tw -

#34.嘉義市政府環境保護局

環保 局. 最新消息; 活動專區; 文件公告 ... 2021-12-23全國環保夜市評鑑嘉樂福觀光夜市榮獲特優 ... 2021-12-13玩具電池回收再使用守護嘉園義起做. 於 epb.chiayi.gov.tw -

#35.台擬明年7月起禁發泡膠杯民眾自備飲品杯可享優惠 - 東網

草案實施後,當局將派員巡查,違者將按次罰款1,200至6,000元(約342至1,708港元)。 環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉表示,新草案規定相關店舖 ... 於 hk.on.cc -

#36.環保局資源回收網資源回收管理資訊系統 - QWVATK

本網站整合新北市政府環保局各項與資源回收相關的資訊,希望能提供民眾更便利的服務。 回資收網首頁回環保局新北市資源回收資訊網> 資源回收> 回收管道查詢1 黃金資收站 ... 於 www.thegardncty.co -

#37.認識回收- 應回收項目 - 資源回收網

環保署 公告應回收物品 · [前往] 廢鐵容器 廢鐵容器 · [前往] 廢鋁容器 廢鋁容器 · [前往] 廢玻璃容器 廢玻璃容器 · [前往] 廢紙容器 廢紙容器 · [前往] 廢塑膠 ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#38.便民服務- 廢車清E 清回收服務 - 資源回收網- 行政院環境保護署

資源回收 管理基金管理會主要業務為辦理應回收廢棄物之回收清除處理費收支事宜、回收處理業輔導管理、建立稽核認證制度及補助地方政府執行資源回收宣導等業務, ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#39.zero zero - 好回收好生活

我們以「好回收、好生活」為信念,更以「零廢棄、全循環」為職志,我們致力推動便利、友善、效率、多元的回收與環保服務。期許能以創新思維,解決環境的難題。 於 www.zerozero.com.tw -

#40.資源回收 - 行政院環境保護署

行政院環境保護署-資源回收. ... 資源回收. 資源回收管理基金管理會(資源回收網) · 巨大廢棄物回收再利用 · 循環經濟-資源循環網 · 廚餘回收再利用. 於 www.epa.gov.tw -

#41.環保局

熱門連結 · 屏東縣鄉鎮市公所垃圾車及資源回收車清運路線、時間、項目等相關資訊 · 預告統計資料 · 性別平等專區 · 行政透明專區. 於 www.ptepb.gov.tw -

#42.函轉行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收 ...

函轉行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收處理創新及研究 ... 公開徵求申請須知及相關文件書表,請至行政院環境保護署資源回收網「最新 ... 於 sso-www.hk.edu.tw -

#43.資源回收代言物環保署徵創意 - Taiwan News

環保署 今天表示,專家學者將評選出最能符合代言物形象的名字,10月8日將在活動網站公布命名者姓名,參與者可參加20個名額的抽獎活動。 除命名活動,環保署 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#44.轉知行政院環保署「2019資源回收大作戰-微電影創意競賽 ...

報名方式: (一)一律網路報名,自108 年8 月1 日起至9 月30 日止,至行政院環境保護署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/),點選進入活動網頁後,線上填寫報名 ... 於 schoolweb2.tn.edu.tw -

#45.全國環保夜市商圈評鑑出爐一中商圈獲特優 - HiNet生活誌

記者李梅金/台中報導公廁環境特優[廣告] 請繼續往下閱讀行政院環保署自109年持續推動「1 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 times.hinet.net -

#46.禁用保麗龍杯111年7月上路自備杯至少要便宜5元 - 中央社

行政院環境保護署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是 ... 於 www.cna.com.tw -

#47.廢車回收獎勵金5億未領取環保署:動動手指不漏領 - 自由時報

環保署表示,車體回收、車籍報廢後,從車體回收次日起5年內提出申請回收獎勵金,逾期則不予受理。只要透過環保署資源回收網,就可線上申請汽車1000 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.臺南市政府環境保護局 - 單位網主站(Web)

臺南市環保局12月23日於藏金閣舉辦110年年終記者會,局長謝世傑帶領在場人士,回顧在新冠肺炎疫情衝...更多. 110-12-26廟宇於市中心遶境大放鞭炮、煙火 環保局開罰. 於 web.tainan.gov.tw -

#49.最新消息 - MCHPS

行政院環境保護署辦理「電池回收加碼多環保永續享樂活」之全民綠生活廢 ... 或至環保署資源回收網(網址:https://recycle.epa.gov.tw/)、本局局網 ... 於 www.mchps.kh.edu.tw -

#50.臺南資心回收地圖網| 常見問題

Q. 有哪些物品是屬於資源回收物呢? ... 家戶舊衣回收方式可在一般垃圾清運時,將衣物交給垃圾車後方資源回收車;也可直接送至舊衣 ... 行政院環境保護署資源回收網. 於 epb3.tnepb.gov.tw -

#51.從事製造或進口公告應繳納回收清除處理費 - 宜蘭縣政府

應辦理登記之物品及容器商品範圍及相關法令規定,可至行政院環保署資源回收網查詢(http://recycle.epa.gov.tw/sys/manager/doc.new93.htm)或向環保署資源回收管理基金 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#52.物品類應如何回收?-廢棄物管理科(南投縣政府環境保護局)

可洽詢資源回收專線0800-085717,或瀏覽環保署資源回收網站頁( http://recycle.epa.gov.tw)回收處理業查詢回收業者資料,交予合格之已登記廢機動車輛回收商進行回收 ... 於 www.ntepb.gov.tw -

#53.材質專區- 廢機動車輛 - 資源回收網

Sorry, 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態. 本網站為行政院環保署資源回收管理基金管理會 ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#54.報廢車回收獎勵金網路申請真方便 - 金門日報

依據行政院環保署統計最近5年內廢機動車輛已完成廢車車體回收但還未申請 ... 請儘快至環保署資源回收網,線上申請汽車1000元、機車300元的廢車回收 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#55.環保署徵選資源回收計畫 - 金門縣政府

環保局表示,環保署107年補助應回收廢棄物回收處理創新及研究發展計畫公開徵求申請須知與相關文件及申請表格,可至環保署資源回收網活動連結處 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#56.新北市資源回收資訊網: 首頁

2021-10-04 110年10月1日新制上路,新北環保局現場確認業… ... 回收易查通 · 垃圾清運資訊查詢網 ... 新北i環保粉絲團 · 行政院環境保護署 · 回收基管會-資源回收網. 於 recycle.ntpc.gov.tw -

#57.新竹市環境保護局-資源回收網

2021新竹市減塑生活運動PART3 『環保消費‧外送re餐盒』抽獎活動中獎名單出爐囉! 於 hccepb.ihc-recycle.com.tw -

#58.問答集 - 菊島環保網站

答:有關資源回收相關問題,可以利用「資源回收免費服務專線0800-085717(諧音:您幫我,清一清)」詢問,或上網到「資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/)」最新 ... 於 reduce.phepb.gov.tw -

#59.110年環保夜市商圈評鑑出爐!一中商圈獲特優

行政院環境保護署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少觀光夜市及商圈人潮所衍生 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 life.tw -

#60.廢棄物管理科-最新消息-環保宣導

標題; 垃圾分類、資源回收、廚餘堆肥宣導手冊: 下載RAR 檔:廚餘宣導手冊.rar · 下載JPG 檔: ... 更多資訊可上行政院環境保護署資源回收網查詢 · 環保署公告應回收項目. 於 www.ylepb.gov.tw -

#61.有關行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收 ...

... 廢棄物回收處理創新及研究發展計畫」公開徵求申請須知及相關文件書表,請至行政院環境保護署資源回收網「最新消息」連結處下載(https://recycle.epa.gov.tw/)。 於 www.rd.ntust.edu.tw -

#62.「感恩、惜福、知足」2007全國資源回收徵文比賽 - 環境資訊中心

主辦:環保署資源回收管理基金管理委員會諮詢電話:(02)23705888轉3301 承辦組長鄭陳 ... 有關本次活動比賽辦法,可到環保署「資源回收網」( ... 於 e-info.org.tw -

#63.苗栗縣政府環境保護局全球資訊網環保新聞

環保署 修正公告照明光源回收清除處理費費率 ... 或至資源回收網站(https://recycle.epa.gov.tw)查詢,相關費率調整內容,可至行政院環境保護署網站 ... 於 www.mlepb.gov.tw -

#64.衛福委員參訪中市綠能生態園區莊競程:盼產業多投資

環保署長張子敬表示,發展綠色能源,推動廚餘能源化、資源化,讓廚餘不是 ... 環保署指出,目前國內廚餘回收後再利用方式,養豬占46%,堆肥及生質 ... 於 www.chinatimes.com -

#65.Q我的車子要報廢,該怎麼辦理? 可以申請回收獎勵金嗎?

第1 步:「找回收商」,車主經由環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」(諧音:您幫我,清一清)或資源回收網查詢登記受補貼之合法廢車回收商,並自行與回收商約定 ... 於 cyepb.cyhg.gov.tw -

#66.禁用保麗龍杯111年7月上路自備杯至少要便宜5元 - 芋傳媒

行政院環境保護署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2 大部分,一是 ... 於 taronews.tw -

#67.資源回收 - 新竹縣政府環境保護局

新竹縣鄉鎮市公所清潔隊回收頻率及聯絡資訊. 本縣資源回收清運由各鄉鎮市公所 ... 回收處理業名單:「行政院環境保護署—資源回收網—我要回收」網站 ... 於 www.hcepb.gov.tw -

#68.禁用保麗龍杯明年7月上路自備杯至少要便宜5元 - 更生日報

中央社台北22日電環保署今天發布規範草案,明年7月起不得使用發泡塑膠材質( ... 環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉說,草案包含2大部分,一是 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#69.全國統計資料- 地理及環境- 環境保護統計

執行機關一般廢棄物清理狀況, 行政院環境保護署統計室 ... 公告應回收廢物品及容器回收量統計, 行政院環境保護署 ... 執行機關資源回收成果統計, 行政院環境保護署. 於 www.stat.gov.tw -

#70.1起「飲料店禁用保麗龍杯」 環保署:自備環保杯至少優惠5元

資源回收 基金管理會組長連奕偉說,現行自備環保杯的折扣是:小於650CC者至少要優惠1元、650CC以上優惠2元。若照草案則明年7月起只要自備環保杯,無論大杯 ... 於 www.ctwant.com -

#71.最新消息- 廢車回收領獎金提早開運迎金鼠

環保署 表示,只要撥打一通電話或透過資源回收網,就可以跟回收業者約定回收時間及地點,在回收同時請記得索取廢機動車輛回收管制聯單,隨時隨地都可以 ... 於 khenvedu.kcg.gov.tw -

#72.環保署資源回收網站知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【環保署資源回收網站知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#73.環保局資源回收網 - Nordahl

本網站為行政院環保署資源回收管理基金管理會所屬,依「網站設計規範」辦理,應通過無障礙網頁第一優先等級檢測標準,以提高政府網站服務品質,協助民眾快速尋找資訊, ... 於 www.nordahl.me -

#74.行政院環境保護署「2019資源回收大作戰-微電影創意競賽活動 ...

二、本活動參賽組別分有「國小、國中及高中(職)組」及「大專院校組」。 三、請參賽者於108年8月1日至9月30 日前至環保署資源回收網(https://recycle.epa. 於 www.jnps.tp.edu.tw -

#75.禁用保麗龍杯111年7月上路自備杯至少要便宜5元 - MSN

行政院環境保護署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是 ... 於 www.msn.com -

#76.便民服務- 我要獎勵金 - 資源回收網

Sorry, 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態. 本網站為行政院環保署資源回收管理基金管理會 ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#77.資源回收_環保業務 - 彰化縣環境保護局

資源回收. 回收觀念:認識回收標誌 回收標誌. 我們家裡日常所產生的垃圾,除了寶特 ... 服務,亦可透過資源回收網http://recycle.epa.gov.tw回收處理業登記專區>回收 ... 於 www.chepb.gov.tw -

#78.行政院環保署舉辦「104年度應回收廢棄物回收處理創新研發 ...

一、旨揭會議假臺大醫院國際會議中心舉辦,以「資源再生化」及「環境化設計」為 ... 報名參加,請至環保署資源回收網站(http://recycle.epa.gov.tw)報名,額滿為止。 於 esc.hwh.edu.tw -

#79.網購送禮就選這款循環包裝!PChome、momo等八大平台都可用

為降低網路購物所使用的一次性包裝,環保署今年再度啟動網購循環包裝試辦計 ... 環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝表示,因循環包裝設計與 ... 於 csr.cw.com.tw -

#80.全國環保夜市商圈評鑑出爐一中商圈獲特優

行政院環保署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少觀光夜市及商圈人潮所衍生的 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 www.taiwanhot.net -

#81.禁用保麗龍杯111年7月上路自備杯至少要便宜5元 - Rti 中央 ...

環保署資源回收 管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是民國111年7月起禁用發泡塑膠材質的一次用飲料杯;另外是針對連鎖便利商店 ... 於 www.rti.org.tw -

#82.環保署合格回收廠商 - 資源回收業者資訊

資源回收業者資訊,行政院環境保護署--汽機車回收廠商一覽表,環保署回收業者,環保署資源回收價格,環保署資源回收網,環保署回收,環保局報廢車輛查詢,汽車報廢回收, ... 於 recycle.iwiki.tw -

#83.循環再生-回收基金20年特展- 衛生組 - 潮州高中

環保署成立資源回收管理基金管理會推動全民參與資源回收已經滿20週年, ... 日登載於環保署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/)之「循環再生回收 ... 於 www.ccsh.ptc.edu.tw -

#84.行政院環保署 - YouTube

... 行政院環保署各項業務的方式。行政院環境保護署是中華民國環境保護事務的最高主管機關。地址:台北市中正區中華路一段83號網站:www.epa.gov.tw 總機:886-2-23117722. 於 www.youtube.com -

#85.花蓮環境保護局> 環境主題> 資源循環> 資源回收及源頭減量 ...

透過此四者合一,建立完整回收網路,確保資源垃圾確實回收再利用或妥善處理,並使參與民眾、清潔隊及回收商獲得 ... 圖為行政院環境保護署資源回收管理基金管理會來源 ... 於 www.hlepb.gov.tw -

#86.花蓮縣環境保護局- 資源回收資訊網

10月1日紙餐具回收新法上路環保局加強稽查... *, 2021/09/17, Top Hot 大漢土環傳「珍」情活化舊書「惜」資源. 於 hlepb.clweb.com.tw -

#87.行政院環境保護署資源回收費率審議委員會設置辦法 - 全國法規 ...

歡迎使用全國法規資料庫網站,本網站提供各界經由網際網路單一窗口簡單、方便、公開查詢法規資料及各機關法規網站,以達有效管理及公開法令資訊,建構法治社會之目標。 於 law.moj.gov.tw -

#88.資源回收 - 宜蘭縣政府環境保護局

相關連結. ::: » 回首頁» 環保業務 » 資源回收 ... 督導及推動社區、學校、機關團體垃圾減量、資源回收工作。 ... 行政院環保署資源回收基管會-資源回收網 (另開視窗) ... 於 www.ilepb.gov.tw -

#89.110年環保夜市商圈評鑑出爐!一中商圈獲特優- 政府消息新聞

行政院環境保護署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少觀光夜市及商圈人潮所衍生 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 news.pchome.com.tw -

#90.便民服務- 我要回收

Sorry, 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態. 本網站為行政院環保署資源回收管理基金管理會 ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#91.明年7月起禁用保麗龍飲料杯!自備杯優惠有增加嗎?

行政院環境保護署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案。環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉告訴中央社記者,草案包含2大部分,一是 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#92.推動資源循環利用環保署發表回收處理技術研發成果 - 學校安全 ...

環保署 105年9月13日於臺大醫院國際會議中心舉辦應回收廢棄物回收處理創新研發成果發表會,以「環境化設計」及「資源再生化」為主題,發表該署104年度 ... 於 www.safelab.edu.tw -

#93.工業廢棄物清理與資源化資訊網

廢棄物的資源再生循環利用,不但可使地球有限資源得以延綿不絕,又可減輕環境負荷。 ... 環保署預告修正「行政院環境保護署事業廢棄物再利用管理辦法」部分條文. 於 riw.tgpf.org.tw -

#94.最新消息 - 資源回收網

資源回收 管理基金管理會主要業務為辦理應回收廢棄物之回收清除處理費收支事宜、回收處理 ... 環保署預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案. 於 recycle.epa.gov.tw -

#95.環保署公開徵求「110年度補助應回收廢棄物回收處理創新及 ...

行政院環境保護署辦理「110年度補助應回收廢棄物回收處理創新及研究發展 ... 本署資源回收網「最新消息」連結處下載(https://recycle.epa.gov.tw/) 於 general.ntue.edu.tw -

#96.全國環保夜市商圈評鑑出爐一中商圈獲特優-社會新聞 - 新浪新聞

記者李梅金/台中報導行政院環保署自109年持續推動「1縣市1環保夜市」,希望減少觀光夜市 ... 更多不塑商家資訊可至「環保局資源回收網-愛環保地圖」 ... 於 news.sina.com.tw -

#97.熱門問答- 內容 - 桃園市政信箱

1、可至行政院環保署「資源回收網」(http://recycle.epa.gov.tw/Recycle/index2.aspx)民眾快捷區/「我要索取」點選或洽資源回收免費服務專線(0800-085717)索取。 於 taotalk.tycg.gov.tw