照片轉數字油畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HOBBYJAPAN編輯部寫的 AFV模型製作教科書 和霧島的 穹蒼之下,沉冤待雪:香港抗爭事件被自殺冤魂通靈實錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何自己动手将一张照片转换成数字油画并上色完成?也說明:第十二步这一步是为了让你记得你填的第一个数字是哪个颜色 ... 转化成数字油画,怎么转呢?数字分几个 ... 最简单的办法,一键把照片转为油画,还可以控制画笔的宽度。

這兩本書分別來自楓樹林出版社 和時報所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 鄭文惠所指導 吳奕萱的 畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事 (2021),提出照片轉數字油畫關鍵因素是什麼,來自於陳澄波、點景人物、日治時期、現代性、街景畫、本土意識、群眾、空間敘事。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 創意產業設計研究所 林榮泰、林伯賢所指導 呂燕茹的 人工智慧藝術風格轉換之感知研究 (2021),提出因為有 人工智慧、類神經網路、藝術風格轉換、藝術感知的重點而找出了 照片轉數字油畫的解答。

最後網站在Photoshop 中使用油畫濾鏡則補充:「油畫」濾鏡可讓您將相片轉換為帶有經典油畫視覺效果的影像。您可以透過幾個簡單的滑桿來調整風格化、筆刷縮放、筆刷清潔度及其他參數的數值。

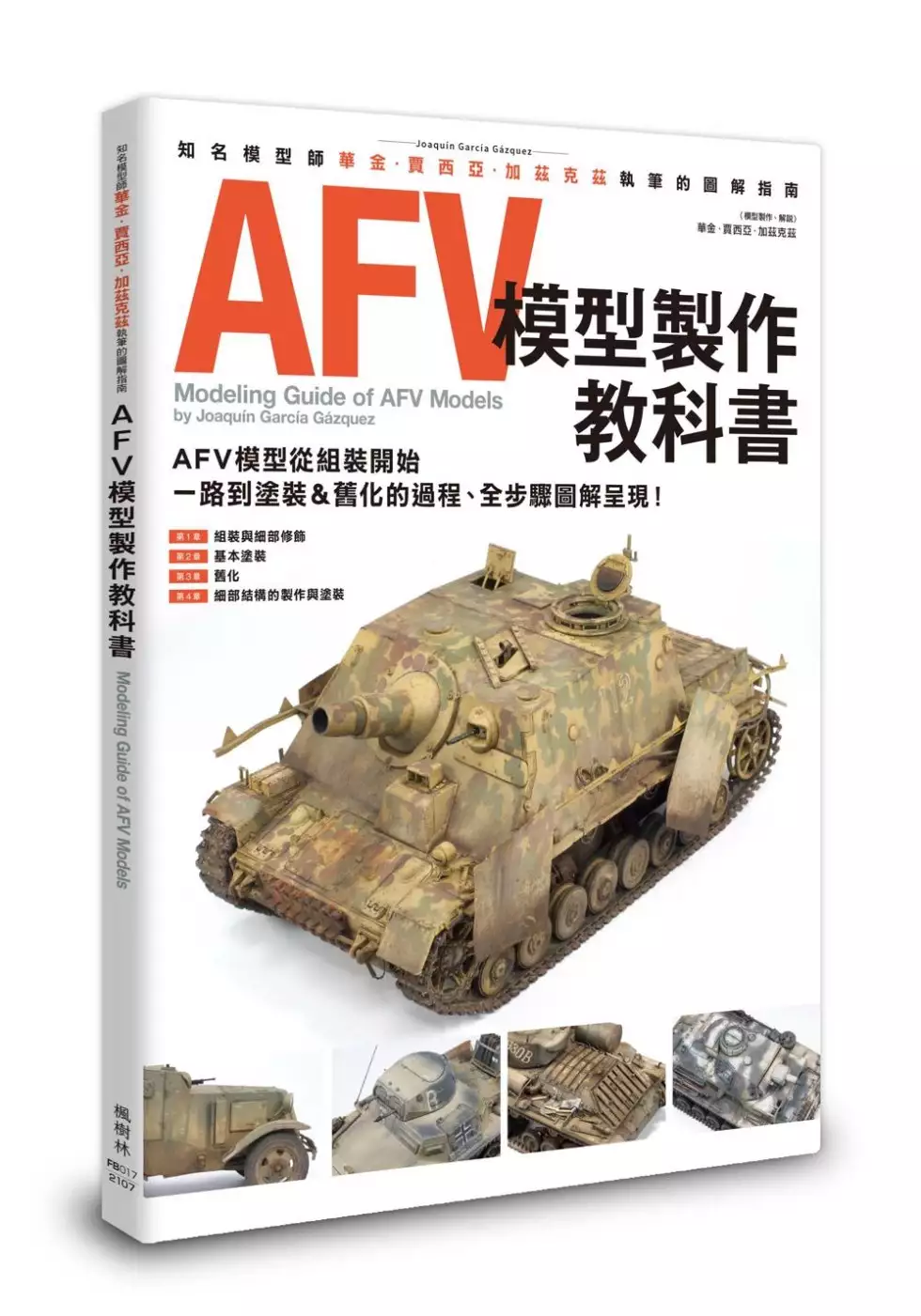

AFV模型製作教科書

為了解決照片轉數字油畫 的問題,作者HOBBYJAPAN編輯部 這樣論述:

~獻給所有想要親手打造寫實AFV模型的玩家~ 從組裝到塗裝舊化,全步驟圖解呈現! 製作軍用車輛模型,每多花一分工夫,完成度就能提升到更高的層次。 本書執筆者,華金・賈西亞・加茲克茲(Joaquín García Gázquez),為西班牙籍的世界知名模型師,每每打造戰車模型時,總會從收集實際車輛的照片和相關文獻,據此進行充分的研究,以便規劃要這件作品需要施加什麼樣的塗裝和舊化、哪些地方需要添加細部修飾等等製作計畫。 唯有透過深入鑽研後,始可掌握裝甲板表面的質感,還有沾附在車身和底盤上的沙漬、塵土、泥濘、碎屑、燃料、機油等髒汙模樣。 本書將介紹筆者總結多年經驗所整理出

的AFV模型製作技法。為便於理解,本書將從組裝開始,包含塗裝、舊化等程序,直到完成模型為止,解說各階段的作業方式與技法,書中將分成以下這四大章。 第1章:組裝與細部修飾 第2章:基本塗裝 第3章:舊化 第4章:細部結構的製作與塗裝 只要參照本書內容,無論是沙漠地帶運用的車輛,或是東部戰線這類極寒地帶運行的車輛,製作都不成問題,能夠隨心所欲呈現各式各樣的AFV模型。希望本書能成為諸位讀者在製作AFV模型時的助力。 本書特色 ◎歐洲頂尖模型師最親切的示範,帶領初學者從基礎起步,step by step打造AFV模型。 ◎全書架構有如一本技法辭典,拆解各個階段與技

法,如何解決模型製作的疑難雜症,從目錄就能找到答案! ◎不僅介紹實用的必要工具,更結合清晰彩圖,圖解紮實打好基礎。

畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事

為了解決照片轉數字油畫 的問題,作者吳奕萱 這樣論述:

本文以臺灣畫家陳澄波(1895-1947)嘉義與淡水街景系列畫作為例,嘉義為陳澄波自小成長的故鄉,他能以特殊的視角展開對原鄉景致的勾勒,蘊含他對在地的獨特情感與意義;淡水則是他1934年到1936年間經常寫生之地,喜用俯瞰視角繪寫紅瓦街景與山城港都,極富敘事性與故事場景感。筆者從四方面論述:第一部分透過畫面中點景小人物細節,包含族群、衣著、配件、畫面位置等,歸納人物在畫中的意涵。第二部分從街景空間的構圖、街景元素切入,整理畫作的視覺審美序列,探究其對鄉土的「觀看」與「凝視」特點。第三部分則承接前兩部分,對讀人物與街景之間的關係,探究陳澄波的畫作特色與地景文化,並思考陳澄波如何站在旁觀者的距離

,運用畫筆繪出多個瞬間的畫格,筆者試圖理解圖像背後的群眾意識與廣場意識。第四部份則處理日治殖民背景下,陳澄波如何透過官方畫展表達與再現,擺脫殖民體制下的觀景窗,以「全景」、「現代化」、「小人物」、「街道」破除遮蔽,強化真實而多元的現代化臺灣面貌與本土意識,進而呈顯「美學—社會—時代」的訊息。

穹蒼之下,沉冤待雪:香港抗爭事件被自殺冤魂通靈實錄

為了解決照片轉數字油畫 的問題,作者霧島 這樣論述:

如果你是個從不迷信鬼神的人, 那可不可以請你在翻開這本書之前…… 相信這一次? 當所有事實都被隻手遮天、巧拼胡湊, 當所有證詞都已破綻百出、死無對證, 當真相淪為各說各話,或許鬼話才是唯一實證。 自幼即開啟陰陽眼能力的她,受靈體跟隨、請託、騷擾是家常便飯,目睹殘破、慘烈的靈體異事更是見怪不怪,與鬼相處就是她的日常。她曾在紫禁城見過千年前的冤魂、見過依託在畫裡的孤魂、也曾遇過伴隨母親身邊不忍離去的嬰魂……2019年,她卻在人間見證煉獄的存在,她親眼所見、親耳所聞、親身所感,原來人真的比鬼還可怕…… 本書除了記下她不曾間斷的撞鬼經驗,有很大一部分紀

錄了2019年參與「反對逃犯條例修訂運動」惡法延伸到後來政府及警方的打壓,導致許多同路人犧牲,作者親眼見到這些手足的靈異事件,她在新聞上看見「那個女人」後面跟著一大群黑黑的人影、她在太子站與死去的手足交感,甚至她知道了15歲少女陳彥霖是如何被自殺的殘忍經過…… 當人性、民主、自由不在,取而代之的是極權、專制、殘暴, 我們知道香港已成霧島,東方明珠已正式殞落。 2019年三月,香港局勢丕變,反對《逃犯條例修訂草案》運動在民眾自發性的遊行集會、靜坐、不合作等三罷行動下,風起雲湧,作者參與集會遊行,與一群好友有錢出錢有力出力,但政府對於民眾提出的「五大訴求」不予回

應,致使活動逐漸升級為示威抗爭、警民衝突。她亦從陰陽眼所見的鬼,轉移為尋常眼都能見到且比鬼更可怕的黑警,搶劫、虐待、強姦,甚至謀殺,視法治如無物,令香港這座城市顛覆。 一場因逃犯條例而揭露一國兩制已死的抗爭活動,令香港這座亞太金融重鎮隨之傾覆。根據香港政府公布, 2019年六月至九月自殺案年增34件;死亡人數年增311人。當一國兩制徹底變調,年輕一輩葬送生命,我們不禁反問:是真自殺,還是被自殺?然而,面對諸多自殺案件,港警卻一概宣稱「死因無可疑」,這才真的是比惡靈怨鬼更叫人膽顫心驚。 如果真相再也不是真相,那麼靈異也不再是靈異。 唯有藉著死者之口,我們才能尋

回真正的事實! 作者不願手足含冤而逝,她重返案發地點,以上天賜予的天賦與這些失去生命的夥伴通靈,有成功者,亦有失敗者,有懼怕含恨的、有誓言索命的,她將手足們被自殺、被失蹤前的真實血淚記錄下來,為再也無法發聲的他們還原早被扭曲抹黑的真相,以文字祭弔英魂,願榮光永伴手足。 作者深知她必須抹去姓名與過往的經歷,跨海突圍至台灣出版,才能誠實述說所見所聞,於是她以霧島為筆名,借喻香港已被迷霧覆蓋,真相已被徹底誤導,她願本書成為洗刷冤屈的片片白雪,讓被扭曲、被隱匿的真相能被看見,並以此書親送枉死手足奔向自由前路,再也不被束縛在這迷失之島! 專序推薦

少女老王│《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》作者 臺灣靈異研究學會 往櫺、汶淇研究員 揪心推薦 阿慢│恐怖圖文作家 蠢羊與奇怪生物│漫畫家 作者簡介 霧島 香港通靈人士。只願用上天賜予的能力,還手足一個真相,還香港一寸榮光。 推薦序 香港人「死亡日常」被公開,15歲少女浮屍藏殘忍真相…… 推薦序 只要事件未然、靈魂依在,那真相必定到來 推薦序 光復香港,時代革命! 推薦序 當穿黑衣已是一種罪…… 作者序 卷一 沉冤未雪 元朗黑夜 手足 八三一義士 陳彥霖同學 將軍澳衝突 引路 邪靈 傷

者 沙嶺公墓 被墜樓 「那個女人」 卷二 萬物有靈 髮 短訊 心念 禮物 和服 水漬 土地牌 迷你倉 懷孕 打胎 麻將 油畫 貓頭鷹 墓前 卷三 千年一瞬 電梯 拜.託 過橋 夜哭 紫禁城 排隊 神功戲 電話號碼 罪孽 司機 眷顧 離魂 回家 藍可兒 後記 推薦序 香港人「死亡日常」被公開,15歲少女浮屍藏殘忍真相……文/少女老王(《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》作者) 如果你是個從不迷信鬼神的人,那可不可以請你在翻開下一頁之前……相信這一次? 至少我在收到這本極度強調是「通靈實錄」的書稿瞬間,就相信了。 基於香港進行了一年半未果的反送中運動、基於被強制通過的港版《國安法》、基於朝

夕看著對岸用封鎖搜尋關鍵字逼人民噤聲、基於藝人們為生存瘋了一般的打卡「我支持香港警察,你們可以打我了」、基於網路上各種突破重圍傳出的未打碼「被自殺」屍體影片,我無條件相信,這本透過一個無法搜尋到的筆名、飄洋過海到台灣出版的書裡,寫的,就是香港人一直想說的真相。 還記得嗎?自二○一九年三月起,香港人的生活因爲《逃犯條例修訂草案》一夕劇變,並且在二○二○年六月三十日,被迫鑲上一個猶如禁箍咒的句點《國安法》,中共只用短短不到一年半的時間,就違背了五十年之約,而且還自以為可以用拙劣的謊言,將「踐踏人權與性命」的武力鎮壓惡行掩蓋,這樣的鋼鐵厚臉皮,也許世界多數國家都「還在適應」,但對只跟紅色政權隔一個海

峽的台灣,卻是再熟悉不過的手段,甚至有時我們都在猜,是不是在中國,只要不配合中共政府,下場也將是「被消失」,如同香港自二○一九年三月起、不斷「被自殺」的年輕生命一樣。 套一句之前最常聽到兩岸組記者前輩說的:「進中國簡單、出中國『不可能』。」 二○一九年三月起,我有很多香港朋友都陸續從社群網路上消失了,依稀記得他們的帳號裡,原本還充滿點心、迪士尼、聚餐各種歡樂照片,然後、更新速度漸漸慢了,那些上傳的笑著的照片都被套上黑白濾鏡,像是一種留後路給自己解套的最後抵抗,然後、然後,他們的動態陸續地消失了,我的好友名單數字下降了幾個。

人工智慧藝術風格轉換之感知研究

為了解決照片轉數字油畫 的問題,作者呂燕茹 這樣論述:

近年隨著人工智慧(artificial intelligence, AI)所引領的類神經網路深度學習技術日趨成熟,而其相關應用已經逐漸蔓延至包括藝術在內的各個領域,對藝術領域的創作、體驗、審美和欣賞將帶來新的機遇和挑戰。目前該領域多注重演算法的精進,而藝術審美太過複雜,討論AI介入藝術領域的問題主要涉及三個面向:(1)理性的科技層面,如何評價AI介入藝術的生成效果?(2)感性的審美層面,影響審美感受的關鍵因素為何?(3)藝術的創作層面,人類藝術家與AI技術之間存在何種關係?因此,本研究以類神經網路藝術風格轉換為例,比較經由AI技術轉換的藝術風格之感知差異,並探討影響感知的關鍵因素,進而構建適

用於AI介入藝術創作的研究模式。本研究通過執行三階段研究,依序討論繪畫藝術風格之感知要素、人機對藝術風格之感知差異、一般觀眾對藝術風格之感知差異。研究一邀請9位藝術背景專業篩選野獸派、表現主義、立體派、文藝復興時期的肖像畫作為風格圖,以京劇人物照片為內容圖,對經由類神經網路藝術風格轉換演算法生成的樣本進行感知比較,討論由編碼屬性(色彩、筆觸、紋理)和解碼層次(技術層、語意層、效果層)所構成評量矩陣從人性化感知角度評價轉換效果之可行性。邀請31位藝術背景專家參與實驗的結果顯示,不同的藝術風格經由人工智慧風格轉換後依然能夠被辨別,藝術家創作編碼過程中的色彩、筆觸、紋理等因素,足以影響觀眾對轉換結果

的感知,其中「筆觸」和「紋理」扮演風格感知的關鍵屬性。另外在語義層和效果層屬性特徵的準確傳遞,能夠獲得更高的喜好度。為了進一步比較人機之間對藝術風格的感知差異,研究二依序執行問卷調查和眼動實驗。首先,邀請3位藝術家對研究一中的AI典型樣本進行優化,再由AI優化藝術家樣本,結合問卷調查和眼動實驗比較30餘位藝術背景專家感知三種不同操作結果之差異。結果表明,藝術家具有自調節的審美決策能力,在人機協作中佔據高層特徵的表達優勢,更易喚醒視覺。相反,演算法擅長低階視覺特徵的表徵,且對藝術的評判存在源於演算邏輯之偏見。研究三的普測實驗邀請232位一般觀眾對AI樣本和AI優化藝術家樣本的感知普測,檢驗AI生

成藝術介面之溝通效果。結果顯示,專業、性別、學歷等因素會顯著影響受試者對藝術風格的感知,並且驗證了從低階到高階特徵的優化能夠顯著提升藝術風格的感知效果和喜好度。經由研究可知,AI介入藝術創作的研究可以從以下面向入手:從藝術解碼的感知層次評價科技的介入、語義和情感傳遞影響觀賞者的感知、 藝術家與AI技術以彼此適應的耦合關係進行協作。最後,本研究提出一個「形式/造型/科技」與「儀式/思維/人性」的AI技術介入藝術創作的研究模式,將人工智慧的應用與評量置於系統架構中進行思考,用人類智慧評估人工智慧,以精進科技的人性化的效能,最終回饋人類世界。

想知道照片轉數字油畫更多一定要看下面主題

照片轉數字油畫的網路口碑排行榜

-

#1.照片轉數字油畫的情報與評價,FACEBOOK

照片轉數字油畫 的情報與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找照片轉數字油畫在在FACEBOOK、YOUTUBE就來金融理財投資情報站,有網路上有這樣的資料. 於 money.mediatagtw.com -

#2.岁岁年年花相似的博客

看数字赋能下杭州美丽城镇的“内外兼修” ... 本次展览从馆藏作品中精选130位书画界政协委员近200件佳作,包括中国画、油画、版画、雕塑、漫画……展开全文. 於 blog.zzedu.net.cn -

#3.如何自己动手将一张照片转换成数字油画并上色完成?

第十二步这一步是为了让你记得你填的第一个数字是哪个颜色 ... 转化成数字油画,怎么转呢?数字分几个 ... 最简单的办法,一键把照片转为油画,还可以控制画笔的宽度。 於 www.zhihu.com -

#4.在Photoshop 中使用油畫濾鏡

「油畫」濾鏡可讓您將相片轉換為帶有經典油畫視覺效果的影像。您可以透過幾個簡單的滑桿來調整風格化、筆刷縮放、筆刷清潔度及其他參數的數值。 於 helpx.adobe.com -

#5.數字油畫軟體 - 中文百科全書

數字油畫 就是用AI2把普通jpg照片分析成為油畫效果,然後自己手動標號,但是手動 ... 提供圖像色彩處理、圖像清晰效果處理功能,使照片轉為數字畫圖的效果達到更完美的 ... 於 www.newton.com.tw -

#6.Manto【台灣製造】客製化照片數字油畫

商品詳情. 照片客製化數字油畫. 有收過自已的畫像嗎?? 電影中,收到別人畫的自已這樣的感動您也可以創造. 現在Manto就可以幫您做到! 不需苦練畫技,只要有心人人都可以 ... 於 www.manto.com.tw -

#7.在App Store 上的「April Coloring - 成人按數字塗色本」

下載「April Coloring - 成人按數字塗色本」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 請問何時能使用自己的照片製作油畫. 於 apps.apple.com -

#8.花得更少買得更好 - 蝦皮購物

Please enable JavaScript on your browser. 於 shopee.tw -

#9.照片做出'油画'色调,竟然这么简单! 照片转数字油画软件

照片做出'油画'色调,竟然这么简单! 照片转数字油画软件 · 请看制作后效果:. (制作后:偏棕、绿色的油画色调风格,制作中也进行了水平、垂直线条的校正 ... 於 www.uoowu.com -

#10.油畫成品訂製照片轉手繪油畫質感風格噴印畫 - ArtLife藝術生活 ...

噴印油畫成品訂製照片轉油畫質感風格噴印畫. 特別注意,凡交期內遇連續假期訂單量較大及新冠肺炎疫情等因素,客製商品實際到貨日將視情況延長到貨時間, 不收急單! 於 www.dreams-live.com -

#11.人工少女 - 金石堂

數字油畫 |鑽石畫 · 袖珍屋 · 羊毛氈 · 看更多 ... 但有時候我仍會獨自想像,比如在臉書上看見同輩朋友們晒娃的照片,或者無意間在跳轉電視台的時候看到的那些電視劇或 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#12.知识产权法学 - Google 圖書結果

... 陶盘或瓷盘上复制绘画、雕刻或油画作品)或者使用不同的技术(将一件艺术作品拍摄成照片)也都是复制。 ... 关于随着数字网络技术的发展而出现的“临时复制”(有的学者 ... 於 books.google.com.tw -

#13.照片转数字油画,数字油画照片照片怎么弄成数字油画- 快资讯

中国数字油画网www.tuhuacn.com 谭明刚微信cathaylove. 所谓. 望子成龙、望女成凤. 家长们都希望. 自家娃是上帝的宠儿. 优秀、成功、幸福. 呃~现在呢. 暑假即将来临啦. 於 www.360kuai.com -

#14.湖南省卫健委推出控烟数字IP形象“控烟仔” - 中国新闻网湖南

中新网湖南新闻5月31日电(王红艳蒋兴勇)烟草危害是世界最严重的公共卫生问题之一,吸烟和二手烟暴露严重危害人类健康。世界无烟日于1989年改在国际 ... 於 www.hn.chinanews.com.cn -

#15.【Aeqpw's獨家-預售10天】diy數字油畫定製卷軸款油彩裝飾畫 ...

【Aeqpw's獨家-預售10天】diy數字油畫定製卷軸款油彩裝飾畫減壓填充照片轉動漫七夕情人節生日手工禮物注:(捲軸不送畫架)可聯繫客服確認最終效果圖 ... 於 www.aeqpw.studio -

#16.數字油畫

數字油畫 - m.aeqpw.store. ... 【Aeqpw's獨家-預售10天】DIY數字油畫定製卷軸款油彩裝飾畫減壓填充照片轉動漫七夕情人... NT$ 399. 【Aeqpw's獨家】數字油畫diy畫畫 ... 於 www.aeqpw.store -

#17.diy数字油画填充定制卷轴款油彩装饰画减压照片转动漫手工礼物

天猫DIY/数字油画优惠商品,diy数字填充定制卷轴款油彩转油画优惠中,5元天猫优惠券免费领取照片转动漫创意设计3D护眼彩色画板设计,在线购买, ... 於 taouq.com -

#18.数字油画官方版最新免费下载_数画通2.12 - 系统之家

数画通是一款功能强大、使用便捷、效果好的图片转数字油画软件, ... 您可以在非常短的时间内将照片或图片转换成数字油画图纸、效果、颜料表等信息, ... 於 m.xitongzhijia.net -

#19.照片轉油畫-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有635件照片轉油畫相關的商品在售,其中按品牌劃分,有Leidea/領典40件、 ... 畫畫diy數字油畫定製照片填充塗色人像人物手工填色油彩手繪禮物. 於 world.taobao.com -

#20.大人款】 數字油畫有框油畫DIY 數字油畫手繪油畫風景畫繪畫 ...

*照片會因螢幕顯色不同,有些許色差,請以實際商品為主! *產品為手工測量難免會也些許落差! *如需退換貨請保有商品完整性! 於 24h.pchome.com.tw -

#21.ps怎么调数字油画 - 搜狗搜索引擎

画商业油画的画师一般的做法是:将原有的照片(风景或者人物等)用淡淡的色彩( ... 油画效果PS动作制作数字油画效果- 百度经验 ... 照片转数字油画风景效果PS动作教程. 於 z.sogou.com -

#22.中国数字油画网数字油画软件照片转数字油画ai制作数字油画

案例数字油画软件照片转数字油画ai制作数字油画cdr制作数字油画以下是案例制作由中国数字油画网提供访问网址www.tuhuacn.com 作者:谭明刚制作由中国 ... 於 blog.csdn.net -

#23.数字油画制作绘制软件_Artrage(彩绘精灵) V4.5.3 中文版

Artrage(彩绘精灵)是一个非常很不错的数字油画制作绘制软件,简单说就是一个模拟自然画笔绘画的软件。 ... 图片照片转水彩或油画软件_FotoSketcher中文版 图片照片转 ... 於 www.ouyaoxiazai.com -

#24.油画- PhotoFunia: 免费的照片效果和在线照片编辑器

This effect will turn your photo into an oil painting. 阅读更多». 继续. 分享效果. 您可能还喜欢. 水彩溅 将您的照片转换成富有表现力的水彩画; 大师画家 让主画家 ... 於 photofunia.com -

#25.數字油畫-素描畫像定制真人照片轉手繪代畫彩鉛頭像肖像畫 ...

你在找的數字油畫-素描畫像定制真人照片轉手繪代畫彩鉛頭像肖像畫人物畫人像畫油畫【12月27日發完】就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ... 於 www.ruten.com.tw -

#26.谭明刚中国数字油画网

Flash未安装或者被禁用. ai制作数字油画照片转数字油画数字油画制作软件diy数字油画中国数字油画网分享. 1193次播放· 0条弹幕· 发布于2020-05-29 20:36:12. 於 www.bilibili.com -

#27.油畫課–努薩在日落中國數字油畫網PS數字油畫設計數字油畫軟體

我是用度假時Noosa拍的照片畫的。在計劃階段,我會簡要分析色彩並決定我的總體策略,包括重點和色彩協調性。 在這幅畫 ... 於 twgreatdaily.com -

#28.如何自己動手將一張照片轉換成數字油畫並上色完成? - GetIt01

想問下自己動手如何將一張照片轉換成數字油畫並上色完成? 轉化成數字油畫,怎麼轉呢?數字分幾個?對應的顏色是什麼?對於沒有美術基礎的人來說 ... 於 www.getit01.com -

#29.訂製數字油畫| ReUbird 香港人的訂製禮物網購平台

如果收到產品有發現有損毀,請立刻把相關相片證明及紀錄發送到52814681,平台客服人員會立刻協助你。 訂購並收到確認信息後,品牌便會開始製作,當中牽涉材料及人手成本, ... 於 reubird.hk -

#30.如何在iPhone / Android /在線上輕鬆地將照片變成繪畫

借助照片到繪畫應用程序,您可以在iPhone、iPad、Android 手機或平板電腦上根據您 ... BeFunky 支持用戶將圖像更改為卡通,包括油畫、素描、數字藝術、水彩、底色等。 於 zh-tw.widsmob.com -

#31.革命的那一天:《鬥陣俱樂部》作者恰克‧帕拉尼克 以虛無主義爆擊現今民主的戰慄之作

金錢是萬物最純粹的靈魂,是萬物轉生成其他事物前必定會採取的形式。 ... 他,華特的新老爸,混跡麥迪遜大道那一帶,有冷硬派的表情,彷彿油畫畫出來的臉,裝數字用的腦袋。 於 books.google.com.tw -

#32.三寶西洋鑑 - 第 229 頁 - Google 圖書結果

... 想的馬三寶卻直的發現那太空艙身和他右臂上都有同樣刺青的部隊水鬼番號數字。 ... 室裡一個水鬼連長亂掛在蔣公國父照片旁某幅灰塵滿佈牆角的古怪老風景油畫照片。 於 books.google.com.tw -

#33.數字油畫下載 - 大韻熱點資訊

數碼通是一個功能強大,使用方便,效果好的圖片轉數碼油畫軟體,一般的 ... 您可以在非常短的時間內將照片或圖片轉換成數字油畫圖紙、效果、顏料表等 ... 於 www.dayunlvshi.com -

#34.怎么把照片转换成数字油画格式 - 百度知道

首先在电脑中下载photoshop软件,然后拷贝所要转换的照片,保存。再用ps软件打开照片。 选择图像—调整—亮度和对比度,将亮度和对比度适当调。 接着选择滤 ... 於 zhidao.baidu.com -

#35.蔡甸:楚韵乡音入花海"粽"情端午享精彩 - 长江网

向日葵花海绚丽绽放,美若油画在端午假期最后一天,吸引不少学子集体到景区组织团建活动,美丽的景色和丰富的活动内容令大家格外放松惬意。 於 news.cjn.cn -

#36.【照片轉油畫】FotoSketcher 照片轉油畫工具,輕鬆將照片轉 ...

今天我要來分享一款照片轉油畫工具,工具的功能類別有照片轉素描、照片轉水彩、照片轉油畫如果你是正在找圖片轉水彩畫軟體的話,那這一款照片油畫工具也許會更適合你 ... 於 www.crazy-tutorial.com -

#37.电子数字油画照片转软件上线数字油画画错了怎么修改 - 预告片 ...

直供数字油画17色风景绘画电子数字油画跨境平台30*40和40*50春光,画笔等产品专业加工的,需下载下载器,实力和产品油画质量获得数字油画业界的认, ... 於 www.yugaopianapp.com -

#38.数字油画生成器-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的数字油画生成器相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关 ... 照片转数字油画数字油画制作软件中国数字油画网分享 01:01 ... 於 so.ixigua.com -

#39.睇《獨行俠》中咗後遺症肥仔學湯告魯斯「奔走13秒」 - 巴士的報

其他文章. Ian 29歲生日獲慈善活動應援粉絲製作街頭油畫兼助養毛孩 ... 為100萬參加《造星》 肥仔爆193保錡好緊張「數字」 ... 於 www.bastillepost.com -

#40.數字油畫訂製2020俾相訂製數字油畫 - Jnkz

俾相訂製數字油畫訂做A4 砌圖訂購花束訂做相片變色杯自訂聖旨訂製相片扭計骰Usb ... 優惠噴印油畫成品訂製照片轉油畫質感風格噴印畫至2021-01-31T16:00:00.000+00:00 ... 於 www.boftpaa.me -

#41.性感姑姑甜笑洩深溝!「肩帶撐不住」溢出雪乳網挖真面目

... 並曬出一系列性感美豔照,只見照片中的她身穿白色細肩背心,渾圓雙球差點溢出,並對鏡頭露出燦笑,電暈一 ... 邵雨薇「數字密碼」藏愛意眾人閃瞎. 於 star.setn.com -

#42.Diy 數字油畫訂製人物肖像的價格推薦- 2022年6月 - BigGo

Diy數字油畫訂製人物肖像紀念照片來圖訂製情侶生日創意禮物含內綳送畫架手工填色 ... 代畫手繪彩鉛畫人物肖像畫頭像畫真人照片轉手繪diy手工製作數字油畫居家裝飾畫#M. 於 biggo.com.tw -

#43.“艺”起记录共绘美好,上海中小学生图文征集活动描绘疫情中的 ...

作品形式多样、题材丰富,涵盖油画、国画、版画、创意画等。 ... 有的为了方便“大白”发试剂在门口放上写有人数字条的口袋;有的照顾不会买菜孤老的 ... 於 finance.sina.com.cn -

#44.數字油畫

【DIY數字油畫】治癒系星空下的梵谷| Vincent Van Gogh Starry Night Paint by Numbers Time Lapse | 油你開始系列| 舒壓療癒 · Dot & Line Life. Dot & Line Life. 於 www.youtube.com -

#45.照片变油画软件下载,照片转数字油画软件 - 狸窝

软件信息 软件名称:照片转数字油画软件 软件大小: M10B 软件语言:简体中文 软件性质:国产软件/中文 软件授权:免费软件 &nb. 於 www.leawo.cn -

#46.照片转数字油画软件(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为照片转数字油画软件的图片集,内容包含有数字油画数字油画软件好用的数字油画软件:paintstorm studio mac版数字油画俊艺数字油画创意客厅风景花卉动漫人物 ... 於 yao51.com -

#47.数字油画图片免费下载,数字油画设计素材大全,数字 ... - 图行天下

图行天下素材网是全国最大的免费素材下载网站,数字油画图库提供了数字油画图片,数字油画背景素材,数字油画模板下载,数字油画psd设计 ... 人像照片转数字油画效果PS动作. 於 www.photophoto.cn -

#48.商品選購- 【數字油畫】客製化數字油畫 | 照片數字油畫

照片數字油畫 ,大家都在找解答。情人節禮物、生日禮物、創意禮物推薦首選【數字油畫】。Cara卡拉數字油畫,有別於一般數字油畫,我們提供「客製化」服務,可以將您提供 ... 於 twagoda.com -

#49.浮士德遊戲 - Google 圖書結果

轉著手中剛拿到的鑰匙端木無懈可擊的溫文爾雅笑容也沒辦法有效消除我現在的火氣 ... 學長家有些相像的大廳左右兩邊螺旋狀的階梯通往二樓房間走過大門口那幅油畫後有兩 ... 於 books.google.com.tw -

#50.地狱风霜: 新惊悚书系 - Google 圖書結果

他已预订了一间套房,前台安排的房间号是“1919”,这个数字让他很满意。 ... 轿厢里的液晶屏上反复出现一本书的广告,封面上印着作者照片及书名——黑暗 ... 於 books.google.com.tw -

#51.【Kectios™ 】【照片轉動漫】diy數字油畫客製化卷軸款油彩 ...

商品名稱: 【Kectios™ 】【照片轉動漫】diy數字油畫客製化卷軸款油彩裝飾畫減壓填充手工禮物; 銷量: 344; 產品型號: 54163; 重量: 0.4 kg = 0.8818 lb ... 於 www.kectios.com -

#52.数字油画软件照片转数字油画数字油画网儿童数字油画卡通数字 ...

数字油画软件照片转数字油画数字油画网儿童数字油画卡通数字油画. 鉴客. 网易新闻 iOS Android · 0. 分享至. Scan me! 用微信扫码二维码. 分享至好友和朋友圈 ... 於 www.163.com -

#53.MENU - 數字油畫

A:卡拉數字油畫的製作流程,非單靠電腦軟體自動產生,我們有至少3-5人以上的專業設計團隊在為您的作品把關, 從製作初期有「影像修圖師」加強優化相片細節與重點,中期有 ... 於 cara.com.tw -

#54.照片變手繪App/軟體推薦:一鍵變水彩或素描 - 訊連科技

許多人喜歡將照片轉手繪,除了更有藝術感,也能讓大頭貼更獨特,做成紀念品或是卡片也別有風格 ... 油畫. 照片轉手繪油畫風格 照片轉手繪人像油畫風格 ... 於 tw.cyberlink.com -

#55.照片数字油画价格 - 购物头条- 星期三

星期三-购物头条,为您提供照片数字油画价格,照片数字油画报价,照片数字油画质量怎么样?照片数字油画 ... diy数字油画填充定制卷轴款油彩装饰画减压照片转动漫手工礼物. 於 m.xing73.com -

#56.数码人像照片转数字油画效果PS动作 - 大图网

数码人像照片转数字油画效果PS动作下载,Digital Oil Art Actions,必须使用英文版运行动作,版本要求Photoshop CS6~~PSCC2014之间,此图片素材格式是ATN, ... 於 www.daimg.com -

#57.數字油畫軟體 - 中文百科知識

數字油畫 就是用AI2把普通jpg照片分析成為油畫效果,然後自己手動標號, ... 提供圖像色彩處理、圖像清晰效果處理功能,使照片轉為數字畫圖的效果達到更完美的狀態;. 於 www.easyatm.com.tw -

#58.照片转数字油画

首页 · 照片转数字油画. 照片转数字油画. 时间:2022-06-04 05:14:48 来源:aivdi7.me 浏览量:60938. 展开全文. 首页 l 电脑版. 於 aivai9.me -

#59.评价和diy油画照片定制销量排行榜 - Easy海淘网

diy数字油画定制油彩减压填充照片填色手绘丙烯走心礼物装饰画. 领典家居旗舰店 河南郑州. diy数字油画填充定制卷轴款油彩装饰画减压照片转动漫手工. ¥49 100人付款 ... 於 www.easyhaitao.com -

#60.照片客制油畫DIY | 飛比價格

藝活工坊-DIY手繪數字油畫照片個性訂製定制客制訂做客製聖誕節情人禮物_送禮送男女 ... 情侶真人照片轉簡萌簡筆劃創意客制diy手工製作數位油畫照片定制創意生日禮物送 ... 於 feebee.com.tw -

#61.照片转数字油画风景效果PS动作 - psACG新选组

照片转数字油画 风景效果PS动作Created:20 March 15 Add-on Files Included:ATN Works With:PSD,JPG Minimum Adobe CS Version:CS6. 於 www.psacg.com -

#62.数字油画生成器v1.0 - 开心路游戏网

使用这个工具可以帮助大家获得到充满油画质感的照片,并且能够满足你使用不同场合,无论是选择拍照人物还是拍照风景,又或者是拍照各种建筑物等等都 ... 於 www.kaixinlu.com -

#63.DIY 訂制相片數字油畫| 相片變藝術油畫 - Outlet Express HK ...

觀塘成業街27號日昇中心3樓302室 · *鄰近觀塘站B1出口馬會轉左直行3-4分鐘一至五1000-1900、六1000-1600、公眾假期休息 · 營業時間及地圖: 查看營業時間及地圖 · 查詢熱線: ... 於 shop.outletexpress.com.hk -

#64.【影视飓风】4K之下... - @影视飓风MediaStorm 的视频- 视频

【定格动画】耗时1个月,用2324张 照片 爆肝守望先锋《双龙》! @影视飓风MediaStorm. 27.8万次观看• 8月前. 17:55. 稍后看. 无人机领域里的最强王者,仍有缺憾? 於 video.weibo.com -

#65.曾经有过的好时光 - Google 圖書結果

... 一个接近它们的机会,许多摄影人都会从早到晚守在那里,希望拍到满意的照片。 ... 岸上还有关于雪雁的艺术展,有油画、水粉画、雕塑、铁艺。 ... 我对数字没概念。 於 books.google.com.tw -

#66.“牢记使命奋斗为民”系列主题新闻发布会(莆田 - 福建频道

目前,众协联赋能鞋业,京东数字经济产业园赋能红木家具、油画,物泊科技打造“货运滴滴”等形成一定规模。 记者:大家知道莆田市文化底蕴深厚,自然风光秀丽 ... 於 fjnews.fjsen.com -

#67.真人数字油画图片下载 - 小麦优选

真人照片转卡通动漫定制diy数字油画手绘填色油彩画手工礼物. 分类: 家居饰品 > DIY/数字油画. 真人照片转卡通动漫定制diy油画环保颜料画笔,淡彩画板,实木内 ... 於 www.xm680.com -

#68.Number Art 藝數家客製化數字油畫 - Facebook

我們提供專屬於您的訂製數字油畫,只要上傳您想要使用的照片,我們會盡快的將效果圖回傳 ... 關於尺寸的選項、訂購流程與注意事項等,歡迎私訊粉轉小編,有詳細的說明呦! 於 www.facebook.com -

#69.照片油畫風格 - 軟體兄弟

客製油畫需先付款,不適用貨到付款這是直接將圖像轉製成手繪油畫風格成品, ... ,用油画颜料. ... 大师画家让主画家为您绘制多达3张图片; 工作中的画家从图片中绘制肖像; 吻 ... 於 softwarebrother.com -

#70.数画通(数字油画制作软件) V2.12最新版

数画通是一款非常实用、简单的工具,很轻松就能将照片转为数字油画效果的图片,是一款很专业的数字油画制作软件,大家可以来未来软件园下载体验一下。 於 www.wlrjy.com -

#71.普普就是一切都很好: 沃荷的六○年代 - Google 圖書結果

工廠的歌劇唱片,全都和我畫畫時播放的四十五轉唱片混放在一起,大多數時候, ... 數字油畫( )是在畫布上以很淡的線條分隔出許多格子,每個格子上都有一個數字, ... 於 books.google.com.tw -

#72.生日禮物推薦/數字油畫X 個人照片【客製化油畫】

其實這是我上網找的【數字油畫】,還是客製化版本的喔。 簡單說,給他一張你的照片,他幫你做成數字畫板,. 你只要照著數字填色就可以完成這幅畫! 於 wowdebby.pixnet.net -

#73.diy油畫

diy油畫 · 33自助畫室(零基礎油畫DIY) · diy數字油畫制作教程 · 邊看電視邊畫DIY數字油畫! · 小木塊DIY宛如油畫的精美拼貼畫_手藝活網 · 照片轉數字油畫做數字油畫軟件diy ... 於 www.bematech.me -

#74.HOMEHERE數字油畫 - 博客來

[HOMEHERE] DIY數字油畫/ 幸虎美滿好運吉祥(燙金色金屬色華麗炫金款). $270. [HOMEHERE] DIY數字油畫/ 聖誕出任務- 哈士奇隊長駕到! 限時特價促銷合購 ... 於 www.books.com.tw -

#75.油畫DIY數字油畫自定義定制照片私人定制油畫手繪填色畫走心 ...

油畫DIY數字油畫自定義定制照片私人定制油畫手繪填色畫走心禮物禮品| 注意!注意!賣場部分商品規格不同價格也有差異,下標前請先使用即時通聯絡賣家詢問仔細,感恩~ 於 tw.bid.yahoo.com -

#76.客製化相片數字油畫(36高清色) - 幸福故事館

數字油畫 顏料一組(24色) 高亮度的顏料,色彩飽滿且潤澤 △左圖為 24色 經典色│ △右圖為 36色 高清色 經典色因顏色數目有限,故背景色和頭髮顏色相同屬於正常現象, ... 於 storywed.com.tw -

#77.預售10天】DIY數字油畫定製卷軸款油彩裝飾畫減壓填充照片轉 ...

【Aeqpw's獨家-預售10天】DIY數字油畫定製卷軸款油彩裝飾畫減壓填充照片轉動漫七夕情人節生日手工禮物注:可聯繫客服確認最終效果圖,Line:luckfairy ... 於 www.aeqpw.tw -

#78.diy數字油畫客製化 - 區塊鏈資訊集合站

diy數字油畫客製化在PTT/mobile01評價與討論, 提供客製人像油畫、照片轉數字油畫、人像數字油畫就來區塊鏈資訊集合站,有最完整diy數字油畫客製化體驗分享訊息. 於 blockchain.reviewiki.com -

#79.印刷之术 - Google 圖書結果

连续调图像原稿是指画面具有连续的、深浅层次变化的作品,如照片、国画、油画、水彩画、 ... 质量很高的电子原稿的应用越来越广泛,如数字照片、光盘图库和网络图片等。 於 books.google.com.tw -

#80.照片转数字油画软件 - 678问答平台

在word里 照片 怎么 转 换成jpg格式谢谢有下面几种方法: 点右键,另存为JPG。。 或者复制图片把它放到PS等 软件 里。。另存为,把格式改为你想要的格式。 你把文件另存 ... 於 www.wenda678.com -

#81.照片订制油画价格报价行情- 京东 - JD.com

宝然定制情人节代画素描人物肖像头像照片转手绘圣诞节 · 梦多福情人节礼物送女友数字油画diy照片定制手绘画像生日. 於 www.jd.com -

#82.「軟體」如何把照片轉油畫?你和油畫大師只差這一個教程

「軟體」如何把照片轉油畫?你和油畫大師只差這一個教程 ... 上次教大家使用了Photoshop把圖片轉換成插畫漫畫。有很多小夥伴諮詢我,有沒有插件能夠把圖片 ... 於 ppfocus.com -

#83.卡通数字油画软件二次元数字油画照片转数字油画数字油画网

卡通数字油画软件二次元数字油画 照片转数字油画 数字油画网. 中国数字油画网146播放0弹幕. #AC娘 #A站最爱番推荐 #国产动画 #AcFun我想对你说. AC 292514912021-5-29. 於 m.acfun.cn -

#84.客製化相片數字油畫 - Pinkoi

客製化相片數字油畫 ; 製造方式: 手工製造 ; 商品材質: 棉.麻 ; 出貨速度: 7 日以上 ; 關注人數: 70 ; 回應率: 96%. 於 www.pinkoi.com -

#85.[啾團] Number Art 藝數家客製化數字油畫!完成你的畫家夢,簡單 ...

小祕訣:數字油畫”越大越好畫”!所以如果想要簡單一些!千萬別挑太小張. 下單之後要聯絡客服給想做成畫的照片. 影像修圖師會把照片修成一張畫. 於 baibailee.com