港都電視的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田中宏幸寫的 橘色惡魔的弱弱指導法:由弱者指導弱者,才能孕育出不可動搖的堅強實力 和的 華文創意寫作與跨媒體實踐都 可以從中找到所需的評價。

另外網站公視家族有線電視頻位表 - 公共電視也說明:台灣公共電視共有3個無線頻道,全天候提供各類高畫質的優質節目,與詳實的新聞報導,公視為綜合 ... 港都, 高雄市, 新興區、前金區、苓雅區、小港區、前鎮區, 14, 121.

這兩本書分別來自遠流 和新銳文創所出版 。

佛光大學 文化資產與創意學系 厲以壯所指導 李孟澤的 《聲與身》-宜蘭舊城生活中的傳統與現代-聲景與攝影專業實務報告 (2021),提出港都電視關鍵因素是什麼,來自於聲音地景、聲景、宜蘭舊城、傳統與現代、攝影。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用研究所 方慧臻所指導 江欣芫的 鐵工師傅的生命故事與社會認同之研究 (2021),提出因為有 鐵工師傅、技術、社會認同、自我認同、大眾認同的重點而找出了 港都電視的解答。

最後網站高雄港都跨年重磅! 雙舞台+五月天? 飯店1房難求 - 壹電視則補充:2022年高雄跨年晚會,將打造雙舞台,還傳出五月天將來高雄唱跨年,吸引民眾提前訂房。

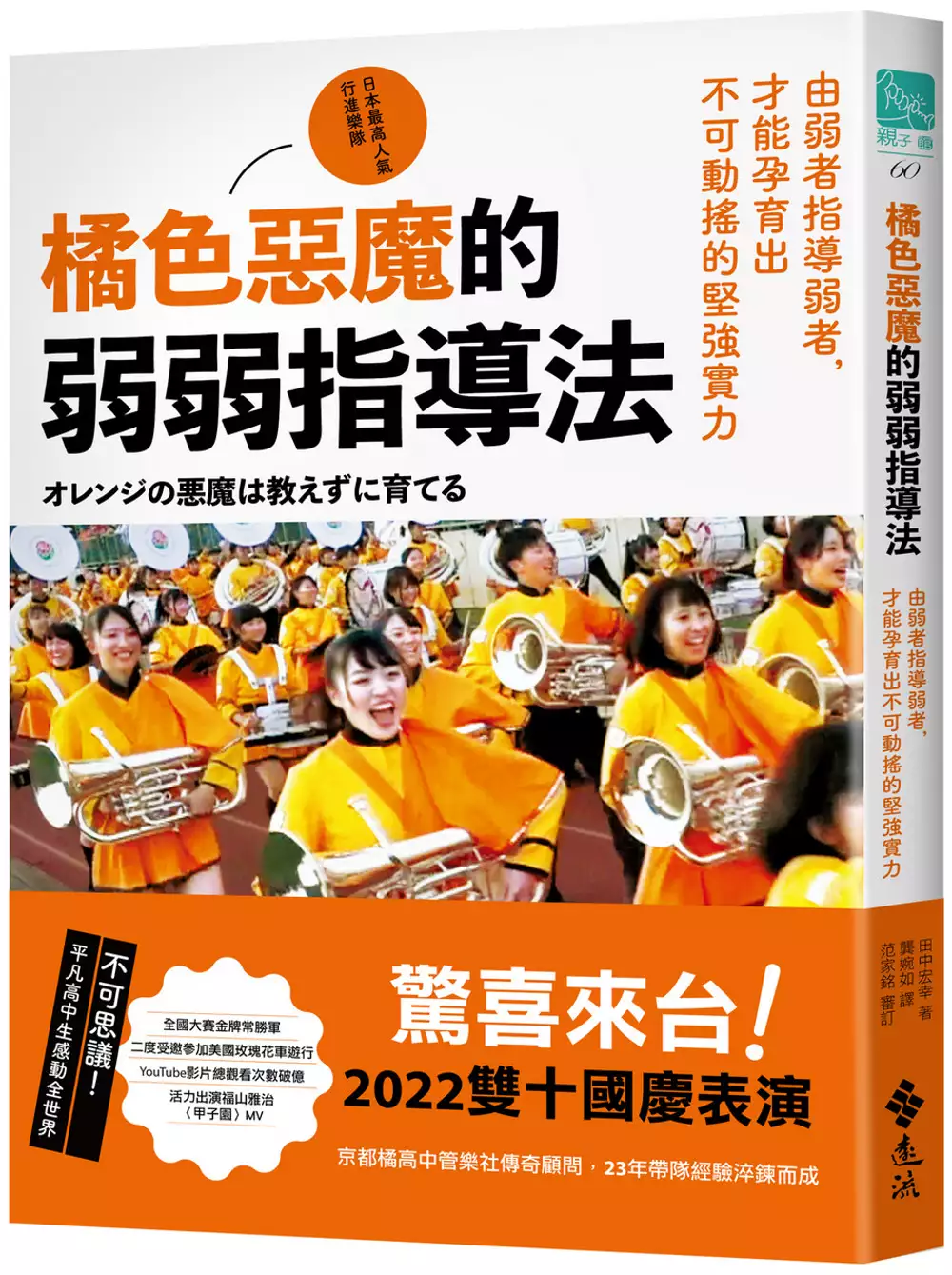

橘色惡魔的弱弱指導法:由弱者指導弱者,才能孕育出不可動搖的堅強實力

為了解決港都電視 的問題,作者田中宏幸 這樣論述:

京都橘高中管樂社傳奇顧問 23 年帶隊經驗淬鍊而成,培育年輕人才和團隊的關鍵核心! ── 不可思議!平凡高中生感動全世界 ── ★ 2022 雙十國慶驚喜來台!引發橘色惡魔旋風 ★ 美國玫瑰花車遊行!日本唯一且二度受邀參加 ★ 擄獲全球觀眾目光!亞特蘭大奧運會、迪士尼樂園耶誕遊行、夏威夷交流演奏…… ★ 全日本行進樂隊大賽!金牌常勝軍 ★ 活力出演!福山雅治〈甲子園〉MV、「一億人的爆笑大質問!管樂之旅」(日本電視台)、「同學表演秀」(NHK 教育台)、「好孩子俱樂部」(MBS 每日放送)…… ★ YouTube 影片總觀看次數破億!

★《吹響吧!上低音號》行進管樂強校「立華高中」(水色惡魔)原型 ── 實力最堅強 & 超人氣的行進樂隊 ── 「啊!就是那個京都橘」「簡直跟運動沒兩樣!」 「他們居然含著樂器跳舞!如果是我,一定會撞斷牙齒。」 「京都橘的演奏會讓人聽完之後還有熱情留在心裡,實在不可思議。」 「其他學校的學生只有在樂器離開嘴巴的那一瞬間擠出笑容,但京都橘的學生卻可以在演奏的同時,上半部表情還帶著笑意。」 無論在哪裡演奏,總會聽到來自觀眾的各種感動,甚至是驚訝的迴響, 這,究竟是如何達成的呢? ── 帶領橘色惡魔走出低潮的「弱弱指導法」 ── 成立於 1961

年的京都橘高中管樂社,自 1996~1998 連續三年大滿貫寫下創社以來最佳成績後,此後皆未能晉級全國大賽。直到 2007 年才重返榮耀,連續數年晉級全國大賽並屢屢獲獎。 不教導、不下指令、不接近、不過問,竟能造就京都橘成為日本行進管樂強隊! 裝聾作啞的指導方式所建立的弱弱指導,之後達成了怎麼樣的效果? 橘色惡魔敗部復活的經過又是如何? ❶ 「不教導的指導法」 ← 培養個人自律 ❷ 由弱者教導弱者的「弱弱指導法」 ← 培養團體自律 當團體產生自律,就能帶動個人的自律,產生成長的正向循環! ── 橘色惡魔不為人知的這些那些 ── *眾所期待的人氣演出曲

目〈Sing, Sing, Sing〉,只要「咚咚咚咚咚」的鼓聲一下,現場就會洋溢一股「來囉來囉,終於來了!」的氣氛…… *京都橘核心肌群訓練:樂器拿好、一腳垂直舉起、另一腳站穩,演奏三分鐘,汗水和淚水交織而成的傳奇訓練…… *每當參加過「銅管博覽會」之後,管樂社社員的膚色全都變成了紅通通的番茄,一眼就可認出校園裡的橘色惡魔…… *面對學弟妹發起謀反、不合作運動,甚至拒絕跟學長姊同台,社長哭喊著「我沒有資格當社長」…… *努力到不能再努力了,卻仍面臨瓶頸,強勢回歸全國金牌的這條路走得好艱辛啊! *流傳在社團裡的無聊規矩超繁瑣,每屆社員都希望刪改得更簡單,但 23年

來,沒有必要的規定還是像雜草一樣不斷冒出來…… 各界好評推薦 范家銘 擔任建中樂旗隊指導老師近 20 年、現為臺大翻譯所副教授 林義淳 建國中學樂旗隊室外行進教練 賴聖沂 北一女中樂隊行進教練 李宛軒 Facebook 社團「國高中學習討論群」創辦人 蔡淇華 惠文高中圖書館主任、作家 日本的高中社團是培養「職人精神」的搖籃,其中「行進樂隊」這個場域最能見證他們如何習得職人精神。建中樂旗隊有幸在國際比賽中,數次近距離觀摩日本高中行進樂隊的表演與練習日常,他們反覆練習的耐心、對細節的要求,以及強大的氣場與能量,著實震懾人心。「橘色惡魔」的故事,不僅讓建中樂旗隊反思自己

「臻於完美,止於至善」的隊伍精神,田中老師「以學生為本」的教育理念及「自主自律」的管理方法,更值得我們借鏡。── 范家銘 擔任建中樂旗隊指導老師近 20 年、現為臺大翻譯所副教授 十年前第一次在 YouTube 上看到京都橘邊跳舞邊演奏的影片時,腦中浮現的第一個想法是:「不愧是日本的高中生呀!」本書由京都橘管樂社的顧問帶領大家,一窺日本頂尖樂隊的教育文化,書中提及的理念例如「身為老師重要的是讓學生從社團經驗中成長」、「鍛鍊成員的自主性很重要」,以及面對不同狀況的應對方法都讓人看得津津有味,同時也看到傳統強隊也有遇到困難的時刻。讀著書中描寫的故事,彷彿回到高中加入樂隊的歲月,同時體會練習的

辛苦以及表演的美好,推薦給大家!── 林義淳 建國中學樂旗隊室外行進教練 作者以樸實的日常故事,讓讀者得以瞭解京都橘不同於「橘色惡魔」的樣貌。他提出的「不教導的指導法」或是「弱弱指導法」,皆是強調學生溝通、解決問題的能力及自主性,這是求學階段在社團才能學習到的核心能力,也與我這幾年的教學經驗不謀而合。讀完本書覺得意猶未盡,無論你是行進樂隊的一員,還是對這支傳奇隊伍有興趣的朋友,我都十分推薦這本書!── 賴聖沂 北一女中樂隊行進教練 看到橘色惡魔能夠相互鼓勵、一起成長,著實讓我非常感動!一直以來都很喜歡這種互動模式。書中提及的「弱弱指導法」,讓我聯想到目前經營管理的40萬人社群──國

高中學習討論群,社群核心宗旨即是期盼大家在此互相學習,一起成長!這正是弱者指導弱者的實踐。社群裡會有許多學生願意主動指導、分享自己的經驗給學弟妹或同儕,受指導的一方不但能學會新事物,指導者也能藉此提升自我,習得之知識經由表達過後,變得更熟悉了!這部分與書中提到的概念不謀而合,讓我十分驚喜,也相當認同這樣的理念。── 李宛軒Facebook 社團「國高中學習討論群」創辦人 感動迴響 原來京都橘帶著滿滿笑容的演出是這樣誕生的! 不知道怎麼教小孩的媽媽、因霸凌問題所苦的校方人士、苦於創造力不足的學會、無法挽回景氣的政府…… 不論是哪一種人,相信讀完此書後都能解決以上這些煩惱。201

8 年在玫瑰花車遊行中感動全世界的京都橘高中行進樂隊,原來關鍵字就在於「弱弱」與「哲學」!── 武田邦彥 教授 所以我們才能那麼努力(淚) 在田中老師的指導之下,三年內我們不斷思考「怎麼樣才能做得更好」。直到現在,當時的所有回憶和社團內結交的好友,都是無可取代的人生至寶!── 荷拉學姊(朝田比奈香 小姐)

港都電視進入發燒排行的影片

#整理師 #斷捨離 #減法生活

這部影片是由 高雄慶聯港都電視台拍攝、錄影與編輯,

原出處影片網址為 https://youtu.be/yn_5dVlQ00A

7月下旬接到編導怡雯的邀約,

非常意外與驚喜,

因專訪需要到宅協助的工作畫面,

原想慢慢等待合適的委託人預約,

沒想到8月初就有合適的客戶出現,

時間與各個條件都很適合拍攝,

於是很快地就完成這次拍攝。

想要更了解J.T.、或好奇整理師工作過程的話,

可以看這部專訪影片。

再次感謝高雄在地慶聯港都製作這麼優質的系列節目「聽我說故事」,

還有用心且充滿工作熱忱的編導怡雯與攝影師府慶,

辛苦了一天完成了我的故事,

大感謝!!

= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

我是臉書粉專 『愛上整理整頓 整理收納師 J.T.』 的經營者 J.T.,

過去的我是個追求物質滿足的人,

有天突然意識到 不能讓雙胞胎孩子在混亂的家長大,

於是開始練習斷捨離,

過程中不斷地覺察到「過好」我們的生活才是真實的,

而不是要讓人「以為」我們過得很好。

所以我期望能以自身經驗,

還有面對雜物仍有頭緒整理整頓的能力,

協助與過去的我相似,但想改變、想突破現狀的你,

擺脫對物品的執著與混亂的生活環境。

斷捨離或極簡並不是教人不能購買、只能清心寡慾,

其實是讓人更清楚自己需要什麼、不需要什麼,

所以,

我們可以且值得擁有喜歡的一切美好事物,

並且,

有能力整頓管理得很好!

關於頻道內的影片,

不好意思我沒有專業的器材與技術製作影片,

製作影片的發想,

只是想錄下我喜歡的生活感,

希望你能從影片中細細品味到「家」與「生活」的細節和溫度。

J.T. 真的非常~非常~非常感謝你用珍貴的時間,

觀看我用心製作的影片 ^ - ^

喜歡的話歡迎訂閱頻道、給我一個讚、跟家人朋友分享喔!

▍FB:https://www.facebook.com/organizerjungting

▍IG:https://www.instagram.com/organizerjungting

▍愛上整理整頓服務:https://lihi1.cc/R37FT

《聲與身》-宜蘭舊城生活中的傳統與現代-聲景與攝影專業實務報告

為了解決港都電視 的問題,作者李孟澤 這樣論述:

宜蘭舊城是由舊城舊城東、西、南、北路圍成的歷史城區,是清代噶瑪蘭廳城的範圍,而這四條外圍道路,便是當年城牆的位置,在此區域留有著豐富的歷史空間與在地人文生活,存在著豐富的傳統工藝人才,清代城內建造昭應宮、城隍廟等重要廟宇,各式傳統工匠聚集,繁榮一時,大木、小木、木雕、彩繪、花磚、紙藝等匠師雲集,而隨著現代化與社會變遷,許多匠師逐漸式微或轉型,這一時的繁榮將隨著時代轉變,甚至面對疫情時代對於生活所帶來的改變而消失,希望藉由影音紀錄宜蘭舊城中的傳統與現代,喚起人們與此景的共同記憶,也將工匠傳統在現代城市的影像與聲音予以紀錄,以聲景的方式保存下這個年代的常民文化生活。「聲音地景(soundscap

e)」概念在1970 年代由加拿大學者Murray Schafer提出,他將聲音地景分為:自然的、人造的以及時間記憶的,當時的計劃「世界音景計畫」(World Soundscape Project, WSP),其目的是為了描繪環境中聲音的情況,發現有負面的聲音外,也有正向的聲音,例如文化的聲音、自然的聲音等,將聲音以地景概念做延伸。本實務報告以紀錄聲音方式呈現聲景(soundscape)概念,並以攝影紀錄影像。二者搭配製作成多媒體影音檔案,達到聽覺引領視覺的效果,並將影音與影像公開於網路,紀錄的地理範圍是宜蘭舊城區域,盼能展現宜蘭舊城居民現代生活中的傳統文化元素。

華文創意寫作與跨媒體實踐

為了解決港都電視 的問題,作者 這樣論述:

新媒體的誕生,縮短了作者與讀者的距離, 如何在資訊爆炸的時代中脫穎而出? 創意寫作跟過去的傳統寫作模式不同,不再只是作者的個人活動,而是一種群體參與和協調的交流方式。作者在新媒體時代獲得了空前的自由,他們通過各種網路途徑與讀者建立聯繫,以達到快速發布、迅速傳播、及時反饋的交流效果;而讀者面對海量資訊,逐漸傾向選擇具有優質內容的產品,對於創意也有更高的要求。同時,融合各種感官體驗的文字書寫因其獨特性和創意亦愈來愈受關注和青睞。 華文創意寫作學科在課題選擇、理論建構、研究方法和教學方法等方面,均有巨大的研究價值和實踐空間。本書收錄「第一屆華文創意寫作與跨媒體

實踐國際研討會」中二十篇優秀論文,作者群包括王美棋、何嘉俊、吳美筠、吳麗嬋、李洛旻、邵棟、唐梓彬、孫慧欣、馬世豪、梁德華、梁慕靈、陳康濤、陳煒舜、陳曙光、黃納禧、劉文英、黎必信、戰玉冰、蕭欣浩與鄺文峯,以其學者、詩人、作家、藝術家或資深媒體從業者的身分,共同探討華文創意寫作學科在大學和中學的課程設計及實踐反饋,以不同媒介的創意文本為例,分析文學及新媒體時代文化產業的挑戰和機遇,以及當中國古典文化作為再創作資源時,其對當代華文創作的影響與啟示。期望透過經驗分享,能為華文創意寫作學科的推廣和發展做出貢獻,並顯示出媒體時代下華文創作的生命力。 本書特色 ★二十位亞太地區文學工作者、學者、藝術

家及資深媒體從業者以自身經驗,共同探討華文創意寫作課程的設計、實踐及跨媒體之可能。 ★透過不同領域的經驗分享與實例分析,促進華文創意寫作學科的推廣與發展,顯示出媒體時代下華文創作的生命力。

鐵工師傅的生命故事與社會認同之研究

為了解決港都電視 的問題,作者江欣芫 這樣論述:

本研究選擇訪談七位鐵工師傅作為研究對象,鐵工的工作內容非常廣泛,從 拆卸鐵窗到搭建鐵皮屋都有,實施這些工程時也都需要專業技巧。並且因為鐵器 是需要先在工廠鑄造完成,爾後帶往工地現場去進行安裝,相較於其他工班經常 性地在工地進行施作,鐵工師傅則是不定期的在鐵工廠與工地現場做移動。在工 地,鐵工師傅因為工作流程的關係,成為了一個與其他工班關係較為疏離的群體; 在大眾的認知中,卻又將大環境的工人視為同一個群體。藉由深度訪談鐵工師傅把他們的生命歷程及工作經驗敘寫成生命故事,以社 會認同理論的觀點切入,本研究發現這群師傅,大多因為學歷或經濟因素,本身 的自我認同不高,因為對於技術的高度信任,而選擇成為

一名鐵工。然而在轉包 制度下的「層層剝削」,他們喪失了許多應有的工作權益,甚至要面臨層出不窮 的工安問題。另外,無論是社會對於鐵工的職業排序不高、鐵工師傅的專業技術 不被重視或者是對於工地文化不了解延伸出的刻板印象,都與鐵工師傅們原先對 於這份職業的認同產生矛盾。本研究藉由敘說鐵工師傅的生命歷程及勞動過程,描繪出鐵工產業的發展現 況,及職人文化包裝下的新型勞動型態的呈現。透過師傅背後的社會認同,呈現 出師傅自我認同的轉變,從最初「渴望技術」、「不喜歡讀書」、「要能養家活口」 ⋯⋯等,逐漸轉變為「我是一名專業鐵工」、「做工就自卑」、「要把客人的家,當作自己的家」⋯⋯等。從中發現鐵工產業對於師傅的

影響,也說明同行認同以及 大眾認同,不僅能夠維持正向認同,還能提高自我認同。

港都電視的網路口碑排行榜

-

#1.2010 高雄市港都有線電視收視戶滿意度調查 - 義守大學

五、港都有線電視維修人員的服務態度滿意度 ... 三、港都收視戶付費收看數位有線電視的意願 ... 高雄巿港都有線電視股份有限公司為了瞭解高雄市民對有線電. 於 spaces.isu.edu.tw -

#2.港都有線電視(股)有限公司 - Business Directory Taiwan

Reviews about 港都有線電視(股)有限公司, Taiwan, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#3.公視家族有線電視頻位表 - 公共電視

台灣公共電視共有3個無線頻道,全天候提供各類高畫質的優質節目,與詳實的新聞報導,公視為綜合 ... 港都, 高雄市, 新興區、前金區、苓雅區、小港區、前鎮區, 14, 121. 於 www.pts.org.tw -

#4.高雄港都跨年重磅! 雙舞台+五月天? 飯店1房難求 - 壹電視

2022年高雄跨年晚會,將打造雙舞台,還傳出五月天將來高雄唱跨年,吸引民眾提前訂房。 於 www.nexttv.com.tw -

#5.慶聯有線電視/港都有線電視| 高雄第四台專業申辦| 高雄數位 ...

高雄市的好鄰居!牌子老、信用好,就是慶聯港都有線電視。 於 catv3401991.blogspot.com -

#6.慶聯、港都有線電視廣告-古今傳播股份有公司

古今傳播股份有公司- 慶聯、港都有線電視廣告- 電視廣告、無線電視廣告、第四台廣告、MOD廣告、時段、電視廣告,秒數:10,播出時段:尚未提供,價格:50000元10日, ... 於 www.kad.tw -

#7.bbTV 中嘉(吉隆、長德、麗冠、萬象- 電視遙控器 - 蝦皮購物

bbTV 中嘉(吉隆、長德、麗冠、萬象、新視波、家和、北健、三冠王、慶聯、港都)有線電視遙控器外觀無重大損傷及破損現象.印刷字體多少會有脫落現象內(電池盒)外乾淨. 於 shopee.tw -

#8.港都有線電視股份有限公司電話號碼07-339-0657 - 高雄市傳播業

於高雄市傳播業的港都有線電視股份有限公司電話號碼:07-339-0657,地址:高雄市苓雅區民權一路59號3樓,統編:97178452,分類:新聞文化、傳播業. 於 poi.zhupiter.com -

#9.港都有线电视有限公司在城市Qianzhen District

港都 有线电视有限公司. null, 806台湾高雄市前鎮區三多三路209號. 外貌; 相片; 评论; 信息; 工作时间; 服务; 类似组织. 外貌. 港都有线电视有限公司 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#10.有線電視現況 - 高雄市政府新聞局

港都 有線電視股份有限公司. 89年5月24日開播. 負責人:童至祥; 籌設情形:取得營運許可; 營運狀況:正常; 地址:高雄市苓雅區民權一路59號3樓 ... 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#11.目前播放節目 - nio電視網

提供電視節目表查詢,EPG線上節目表,明星藝人查詢,依節目類型/片名/演員/主持人找節目,完整節目簡介,節目目前播放,電影台節目本週強片,新上檔節目,首播節目強檔節目預告 ... 於 www.niotv.com -

#12.頻道與節目查詢| 新高雄有線電視| 高品質高畫質真正光纖到府

新高雄有線電視, 提供三民、前鎮、左營、芩雅區的數位有線電視申辦申裝並提供數位有線電視頻道節目表。 於 www.nkh.com.tw -

#13.港都有線電視股份有限公司 - 中華黃頁

港都 有線電視股份有限公司是位於高雄市苓雅區民權一路59號3樓的電視台店家,這裡提供港都有線電視股份有限公司的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享港都有線 ... 於 www.iyp.com.tw -

#14.高雄第四台慶聯/港都有線電視寬頻網路申裝-2020年11月限時優惠

申辦專線0982-929-498 郭專員此為快速申辦專線,不提供維修及帳務類查詢第四台+網路優惠實施中寬頻上網1G飆速,0元Switch送給你慶聯有線電視服務範圍. 於 stevenkuo8897.pixnet.net -

#15.港都有線電視第四台-bb寬頻申裝優惠窗口- 網路行銷服務

HBO GO Friday LiTV 3個月無限暢飲每月還能領最高$500看片金,連續12個月現在免費升級Home+tv,再享首月免費限定區域:高雄市 #Homeplus #光纖上網#家用網路#有線電視# ... 於 internet-marketing-service-6427.business.site -

#16.港都有線電視股份有限公司

24小時客服電話慶聯02-4128801港都02-41288. 於 gdcatv.web66.tw -

#17.6電視台頻道下月轉用新頻率通訊辦籲業主調整天線 - 頭條日報

該6個數碼電視節目台是電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99,以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。 於 hd.stheadline.com -

#18.慶聯港都第四台/寬頻網路申裝 0902106132 曾先生來電給您最 ...

慶聯/港都線上申裝大高雄地區有線電視+寬頻上網數位有線電視+光纖網路光纖網路申裝熱線0902106132 曾先生慶聯有線電視服務範圍三民區. 於 clse0602.pixnet.net -

#19.頂替bb寬頻、中嘉全新品牌「Home+」上路!董事長 - 數位時代

所以無論是凱擘或中嘉,都開始把業務重心轉往非有線電視業務發展,漸漸向寬頻靠攏,他稱做這些是未來10~20年有前途的業務。 於 www.bnext.com.tw -

#20.好市多黑五購物節85吋電視.鑽石項鍊下殺多便宜待公布|TVBS ...

黑色購物節又要來了,美式賣場宣布優惠品項,包刮85吋電視、鑽石項鍊、嬰幼兒用的紙尿褲等 ... 高雄親子旅遊「觀光升級」 百年港都全新風貌|TVBS新聞. 於 news.google.com -

#21.港都有線電視股份有限公司- 找工作 - 518熊班

港都 有線電視股份有限公司公司簡介:民國89年5月,港都有線電視取得高雄市南區第一張有線電視營運許可證正式開播,為本區最大的有線電視公司。為了追求更高品質的服務, ... 於 www.518.com.tw -

#22.「慶聯港都FUN愛電影院」一銅做公益看電影只要銅板價

慶聯、港都有線電視長期落實關懷弱勢、推廣公益,今年再度推出「慶聯港都FUN愛電影院」公益活動,只要您是慶聯、港都的收視戶,支付50元就可以得到 ... 於 life.tw -

#23.慶聯有線電視股份有限公司 - 104人力銀行

【公司簡介】本公司在各項建設及服務上,堅持一定的品質,因此樹立良好的諮詢,此外,慶聯所做的服務不只是高品質節目的...。公司位於高雄市左營區。產業別:電視業。 於 www.104.com.tw -

#24.[業代] 高雄-Home+慶聯/港都/BB寬頻期間優惠- 看板Broad_Band

優惠期間:即日起至三月底2. ISP/品牌名稱:慶聯/港都有線電視、BB寬頻3. 可申裝/購買區域:高雄市楠梓、左營、鼓山、三民、 苓雅、前鎮、前金、 ... 於 pttdigits.com -

#25.港都有線電視高雄服務電話,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

港都 有線電視高雄服務電話,大家都在找解答第1頁。提供前金區、新興區、苓雅區、前鎮區、小港區的高畫質數位有線電視(第四台)及光纖級bb寬頻申辦申裝並提供電視頻道 ... 於 igotojapan.com -

#26.台視家族頻道- 頻位一覽表

系統名稱 經營區 臺灣電視台; (HD) 台視新聞台; (HD) 台視財經台; (HD或SD) 台視... 吉隆有線電視 基隆市 8 155 HD 156 HD 157... 金頻道有線 台北市中山區 8 155 HD 156 HD 157... 長德有線電視 台北市中山區 8 155 HD 156 HD 157... 於 www.ttv.com.tw -

#27.高雄有線電視加寬頻---港都跟新高雄那家比較好? - Mobile01

研究二家官網的有線電視加寬頻費率二年約新高雄的費率略便宜但要1000元押金但新高雄是雙向對稱網路不知使用wifi連線後實際網速打幾折機上盒使用比較 ... 於 www.mobile01.com -

#28.全國港都盃武術錦標賽澎湖勇奪15金8銀8銅

最要感謝的是教練王昆彬老師,不辭辛苦長期培育澎湖武術選手,才有這次優異的成績與表現。 第17屆全國港都盃武術錦標賽成績如下: 南拳. 吳事儒第一名( ... 於 penghudaily.blogspot.com -

#29.港都有線電視 - 鴻準未上市股票個股資訊站

公司名稱:港都有線電視股份有限公司 公司簡稱:港都有線電視 公開狀況:公開發行公司 股票代號:8990 產業別:傳播業 董事長:黃建全 總經理:黃建全 發言人:黃建全 ... 於 www.0986.com.tw -

#30.慶聯有線電視/港都有線電視第四台BB寬頻中嘉寬頻光纖上網

慶聯有線電視及港都有線電視HOME+中嘉第四台及BB寬頻中嘉寬頻光纖上網快速申辦。 提供慶聯有線電視電話及港都有線電視第四台電話BB寬頻中嘉寬頻網路申裝優惠方案。 於 m.ksbbtv.url.tw -

#31.【室內設計】兩女兒年紀漸長港爸媽同區遷居擲75萬塑造550呎 ...

是次介紹的裝修單位是位於上水的新都廣場,面積559平方呎。BRG Interior Design設計師Raphael接受本刊訪問時透露,業主夫婦考慮到兩名女兒日漸長大,於是 ... 於 inews.hket.com -

#32.高雄跨年高流舞台「雙金卡司」曝光! 李英宏:要帶大家跟著唱

連著好幾年都有去大港開唱參加音樂祭,覺得高雄是很熱情充滿生命力的地方。」 △▽ 法蘭。 ... 高流首辦跨年晚會嘻哈才子攜創作才女嗨翻港都. 於 star.ettoday.net -

#33.港都網路電視台 - 1111商搜網

港都 網路電視台-高雄市苓雅區-廣電電信-(07)7117578-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#34.《慶聯/港都有線電視》超殺價格就能享有數位HD頻道共24台 ...

《慶聯/港都有線電視》超殺價格就能享有數位HD頻道共24台(含2台成人潘朵啦HD). 2015年7月15日星期三 高雄/屏東/花東 3C家電 生活用品餐飲休閒娛樂. <bb優惠> 於 tw.discount.wave-base.com -

#35.港都有線電視第四台搶客竟逕綁約2年@ 許棟雄網站 - 隨意窩

高雄王陳女士表示,今年初欲退租家中以她名義申辦的港都有線電視,一月份委請女兒把數據機等設備臨櫃辦理退租,但櫃檯人員告知,因用戶在去年八月,有接受電話行銷,申辦 ... 於 blog.xuite.net -

#36.離譜有線電視移機拖1個月 - 蘋果日報

港都 有線電視工務經理李山河說,主要是遇到住戶抗爭及工期安排,稍有 ... 森二路三多商圈附近,5月29日向港都有線電視公司申請移機,催了幾次,客服都 ... 於 tw.appledaily.com -

#37.港都有線電視股份有限公司 - 公司登記查詢中心

GANG DU CABLE TV CO., LTD. 公開發行公司, 公司簡稱:港都電視 英文簡稱:gdcatv 股票代碼:8990 目前股價:. 於 www.findcompany.com.tw -

#38.港都有線電視股份有限公司· 童至祥· 高雄市苓雅區民權一路59號

核准變更日期, 公司名稱, 公司所在地, 代表人, 資本額. 1091014, 港都有線電視股份有限公司, 高雄市苓雅區民權一路59號3樓, 揭朝華, 799794220. 1090713, 港都有線電視 ... 於 datagovtw.com -

#39.「全方位藝人」蔡昌憲攜手「紅毯女神」瑪麗首登高流跨年

... 中華電視公司(華視)及民間全民電視(民視)聯手串連雙舞台精彩節目,在跨年電視製播上創下最強里程碑! ... 高流夜晚燈光測試璀燦照耀港都夜空. 於 news.cts.com.tw -

#40.(8990) 港都電視個股基本資料- Goodinfo!台灣股市資訊網

公 司 基 本 資 料. 股票代號, 8990, 股票名稱, 港都電視. 產業別, 其他業, 上市/上櫃, 公開發行. 公司名稱, 港都有線電視股份有限公司. 英文簡稱, gdcatv. 於 goodinfo.tw -

#41.中嘉bb寬頻全新服務【LiTV 戲劇·綜藝】|LiTV立視線上影視

中嘉bb寬頻新服務-【LiTV 戲劇·綜藝】 首月免費看,熱門電視連續劇、日劇、韓劇、陸劇與台劇,週週更新,上萬小時熱播大劇,追劇追到飽,電視收視冠軍綜藝節目應有盡有 ... 於 www.litv.tv -

#42.高雄洲際開幕港都星級飯店三強鼎立| 生活新聞| 20211121

洲際酒店集團(IHG)直接經營管理的高雄洲際酒店今(21)日舉行開幕剪綵儀式,首度曝光酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置,這是台灣目前首家洲際酒店, ... 於 m.match.net.tw -

#43.行政院公平交易委員會公處字第000000號

被處分人:港都有線電視股份有限公司. 統一編號:97178452. 址設:高雄市苓雅區民權1 路59 號3 樓. 代表人:○○○ 君. 地址:同上. 被處分人:大信有線電視股份有限 ... 於 www.ftc.gov.tw -

#44.新竹新聞北視有線電視股份有限公司2021 年7 月19 日

港都 新聞港都有線電視股份有限公司 2021 年7 月19 日. 大台中新聞大屯有線電視股份有限公司 2021 年7 月19 日. 中嘉(吉隆)新聞吉隆有線電視股份有限公司 於 gva.tavis.tw -

#45.提供繳費之有線電視廠商 - ibon 便利生活站

每月逾期、斷訊或遺失帳單時,還要千里迢迢跑到有線電視業者服務中心, 去補列印帳單,排隊、等候與路程,是否讓你抓狂呢? ... 台灣數位寬頻有線電視 ... 港都有線電視. 於 www.ibon.com.tw -

#46.港都有線電視節目表 - TVBOX電視節目表

10月10日(日) · 10月11日(一) · 10月12日(二) · 10月13日(三) · 10月14日(四). 頻道表. 5 CNN · 6 民視 · 7 人間衛視 · 8 台視 · 9 大愛電視台 · 10 中視 ... 於 tvbox.qmap.tw -

#47.中嘉數位- 维基百科,自由的百科全书

中嘉數位股份有限公司(英語:Homeplus Digital Co., Ltd.),簡稱中嘉,是台灣的一家有線電視多 ... 港都有線電視:前金區、新興區、苓雅區、前鎮區、小港區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.羅大佑史詩級演唱會東風衛視首播!《宜花東鹿》50 首金曲療 ...

羅大佑跑遍鹿港、台東、花蓮、宜蘭,以大地為基、海天為景、就地取材、隨處而唱的史詩級戶外演唱會,將首度在電視上播出!11月6日起每週六、日東風 ... 於 www.mingweekly.com -

#49.高雄港都有線電視港都數位有線電視-光纖寬頻上網 - Sfoy

高雄港都有線電視港都數位有線電視-光纖寬頻上網、包月隨選影音、Home+. 苓雅區, 編輯推噓0 ( 0 推0 噓0 → ) News; 慶聯 ... 於 www.lacommandebessau.co -

#50.港都有線電視的電話

若住透天的民眾想在每一層樓都有穩定的有線網路港鐵車廂電視廣告x MTR MOBILE APP 想搵生意當然要全方位出招! #港鐵 ... 於 mascherinechirurgicheitaliane.it -

#51.港都有線電視股份有限公司 - 公司資料庫

公司名稱, 港都有線電視股份有限公司. 負責人, 童至祥. 登記地址, 高雄市苓雅區民權一路59號3樓. 公司狀態, 核准設立. 每股金額, 10. 已發行股份總數(股), 79,979,422. 於 alltwcompany.com -

#52.港都有線電視股份有限公司 - OPENGOVTW

港都 有線電視股份有限公司統一編號為97178452. 代表負責人為揭朝華. 所在地為高雄市苓雅區民權一路59號。 於 opengovtw.com -

#53.當地民眾最愛的賭博活動!香港為什麼會流行賽馬? - 上報Up ...

因為一邁入馬季,基本上每個深夜電視台都會播放賽馬,而且每個星期的周三及周日都是基本的賽馬日,即是從中午開始整個下午都是跑馬時間,電視台全天候 ... 於 www.upmedia.mg -

#54.港都電視機上盒 - Taxionyx

機上盒、遙控器、音量控制等常見操作問題檢查電視訊號源是否切至類比訊號. 網路發達,5G 又即將啟動,現在越來越多家庭想停用第四台,改用Apple TV、小米盒子等電視盒/機 ... 於 taxionyx.ch -

#55.慶聯港都有線電視與愛同行用愛溫暖孩子心 - 新浪新聞

【大成報記者張淑慧/高雄報導】中嘉寬頻慶聯港都有線電視「與愛同行公益電影院」公益活動於今(13)日假高雄大遠百威秀影城暖心開跑,特別邀請安得烈 ... 於 news.sina.com.tw -

#56.港都有線電視股份有限公司

港都 有線電視股份有限公司(GANG DU CABLE TV CO., LTD.),統編:97178452 電話:07-3336133 傳真:07-3359180,地址:高雄市苓雅區民權一路59號3樓,負責人:童至祥, ... 於 www.twincn.com -

#57.港都數位有線電視-光纖寬頻上網、包月隨選影音、Home+ tv ...

港都 數位有線電視提供光纖寬頻上網、第四台、Home+ tv 4K高畫質智慧電視機上盒、OTT隨選影音服務,超過百萬用戶肯定,歡迎加入Home+ 中嘉智慧生活娛樂享受。 於 www.homeplus.net.tw -

#58.電視|臭豬與污糟貓|衝衝的車軌 - 香港電台

衝衝很想一嘗火車旅程的滋味,因為她跟飛毛腿都是在車軌上行駛的車輛,於是臭豬 ... 播放頻道: 港台電視31 播出時間: (首播) 2021年11月14日星期日 ... 於 www.rthk.hk -

#59.野豬傷人案多於餵飼時發生漁護署:盡快擴展禁餵區及提高罰則

... 毀滅方式捕殺野豬惹爭議,漁護署長梁肇輝今日(21日)在電視節目表示, ... 被問到會否將全港都列為禁餵區,他指礙於人手、執法及未知因素等較難做 ... 於 hk.on.cc -

#60.常見問題- TBC台灣寬頻通訊

數位電視收看時出現錯誤代碼(Error Code)為E201該如何處理? 於 www.tbc.net.tw -

#61.港都有線電視>> 必富未上市財經網‧未上市股票股價‧未上市行情 ...

港都 有線電視相關未上市股票,未上市櫃股票,興櫃股票行情,股票行情,股價等港都有線電視之未上市股票,興櫃股票行情查詢,未上市,未上市股票,未上市櫃股票,未上市股票買賣, ... 於 www.berich.com.tw -

#62.楠梓、三民、鼓山、旗津、鹽埕區數位有線電視

官網申請今天約最快今天裝先進的數位家庭生活,數位高畫質第四台、光纖級大頻寬上網一次包辦,帶您體驗數位新高雄慶聯有線電視港都有線電視bbTV bb寬頻快. 於 steamfenis.pixnet.net -

#63.慶聯有線電視/ 港都有線電視高雄第四台,高雄有線電視,高雄都會 ...

慶聯有線電視港都有線電視慶聯有限公司/ 高雄第四台,高雄有線電視,高雄都會台,高雄寬頻,高雄上網聯有線電視公司,推出全新高雄最具規模之數位有線電視服務,為高雄市北 ... 於 piliwang.pixnet.net -

#64.港乒东奥亚锦赛祝捷获颁奖金 - 大公网

霍震霆表示,通过今次东奥电视直播,全港都能够参加今次盛事,过程中看到运动员背后的感人故事,有胜利亦有失败,总会有人继续支持,这个就是香港 ... 於 www.takungpao.com -

#65.港都有線電視經典卡通續集公益獻映報名費捐贈安德烈慈善協會

慶聯、港都有線電視11月23日舉行「慶聯港都Fun電影」公益活動,用50元就可進場觀賞睽違六年再登大螢幕經典卡通電影續集,報名費所得全數捐贈社團法人 ... 於 freshweekly.tw -

#66.「慶聯港都小小主播夏令營」熱烈報名中(額滿為止) 7/26-7/28

「慶聯港都小小主播夏令營」又來囉,活動於7/26-7/28、8/16-8/18兩梯次舉辦,7/8(一) ... 慶聯有線電視(會議室、攝影棚) / 高雄市台灣高雄立文路42號 ... 於 gdclcatv.kktix.cc -

#67.[閒聊] 安裝新高雄及退港都心得報告- 精華區Kaohsiung

感謝版上新高雄工作人員的服務新的第四台公司很快就來安裝了新高雄使用光纖到府,然後家裡裝上主機再由傳統電纜線到電視盒, 再由HDMI到電視機感覺上 ... 於 www.ptt.cc -

#68.另發給聯維有線電視公司臨時執照 - 行政院全球資訊網

國家通訊傳播委員會(以下簡稱NCC)於今(5)日第962次委員會議決議換發慶聯、港都有線電視股份有限公司(以下簡稱慶聯、港都公司)有線廣播電視經營許可執照;另換發 ... 於 www.ey.gov.tw -

#69.體育台 - 緯來電視網

北部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台 基隆市 吉隆 26 43 76 63 71 72 台北市 長德 26 43 76 63 71 72 台北市 金頻道 26 43 77 63 71 72 於 www.videoland.com.tw -

#70.高雄港都有線電視

搜尋【高雄港都有線電視】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#71.Home+中嘉寬頻- 慶聯/港都有線電視 - Facebook

Home+中嘉寬頻- 慶聯/港都有線電視. Internet Service Provider. Like. 於 www.facebook.com -

#72.港都有線電視股份有限公司 - 台灣區電信工程工業同業公會

聯絡地址:, 高雄市苓雅區民權一路59號3樓. 統一編號:, 97178452. 電子郵件:, [email protected]. 網址:, 無提供. 營業項目:. 電信工程業、有線電視系統經營。 於 www.tteia.org.tw -

#73.bbTV.bb數位機上盒遙控器吉隆新視波.家和.台南三冠 ... - 露天拍賣

高雄港都.慶聯電視數位機上盒遙控器. 160. 最高回饋:2% 露 ... 於 www.ruten.com.tw -

#74.王逸群- 聯製中心- 中嘉慶聯/港都有線電視 - LinkedIn

快到全球最大的專業人士人脈網查看王逸群的檔案!王逸群新增了1 項職缺。查看完整檔案,進一步探索王逸群的人脈和相關職缺。 於 tw.linkedin.com -

#75.4公投電視發表會》趙家緯︰三接遷台北港至少再耗11年- 政治

蔡雅瀅強調,學者指觀塘海象較林口及台北港差,如重視能源安全不應選址觀塘。趙家緯則表示,蔡雅瀅所引研究是中興大學教授莊秉潔分析,但連莊都已接受再外 ... 於 news.ltn.com.tw -

#76.高雄都會台慶聯港都- YouTube

囊括直播新聞節目-港都新聞、Call in節目-高雄現場、高雄在地人文-打狗週記、最關心高雄議題-高雄現場..等,延續打狗頻道在地十餘年的深耕,全新的高雄都會台給您更 ... 於 www.youtube.com -

#77.港都有線電視股份有限公司, 代表負責人:童至祥 - 座標物語

港都 有線電視股份有限公司地址:高雄市苓雅區普照里民權一路59號3樓,統編(統一編號):97178452,代表人負責人:童至祥,營業稅籍分類:有線電視系統經營,資本額:799794220元, ... 於 costring.com -

#78.港都有線電視數位化-靠北上班族

港都 有線電視數位化靠北上班族,透過相互分享港都有線電視數位化靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ofdays.com -

#79.港都有線電視費用 :: 全省銀行資訊

港都 數位有線電視提供光纖寬頻上網、第四台、Home+tv4K高畫質智慧電視機上盒、OTT隨選影音服務,超過百萬用戶肯定,歡迎加入Home+中嘉智慧生活娛樂 ...,Home+中嘉提供 ... 於 twbank.iwiki.tw -

#80.港都有線電視節目表 - TVBOX電視節目表

TVBOX 港都電視節目表. 有線電視業者 ... 9 大愛電視台, 青春愛讀書, 18:00, 50分. 10 中視, 英才文教基金會大陸尋奇(普) ... 17 客家電視台, 村民大會, 18:00, 50分. 於 www.tvbox.tw -

#81.[高雄第四台]小港區港都數位有線電視、bb寬頻優惠@ Mr.Wang ...

高雄第四台港都有線電視慶聯有線電視bbTV bb寬頻高雄市/小港區有線電視申裝、bb寬頻光纖上網申裝申裝專線0976-077-238 王先生. 於 pux0117.pixnet.net -

#82.[閒聊] 港都有線電視解約有感... - 看板Kaohsiung | PTT台灣在地區

是的,總算要投向新高雄有線電視的懷抱了... 其實港都有線電視解約流程並不難。 只是客服非常的囉嗦,大概是最近開台的新高雄帶給他們不小的壓力從我致電港都表達要 ... 於 ptttaiwan.com -

#83.港都電視解約 - 藥師家

遙控器機上盒機上盒電源線HDMI線退租沒問題~ 因為家裡的電視都沒在看,大家幾乎都是用 ...,高雄市的好鄰居!牌子老、信用好,就是港都。提供前金區、新興區、苓雅區、前鎮 ... 於 pharmknow.com -

#84.高雄慶聯港都第四台網路隱藏優惠申裝 - Wix.com

BB寬頻. 高雄慶聯港都有線電視. phone-01-01_edited.png ... 光纖寬頻上網/ 免費升級Home+tv/有線電視/Wifi免費建置/固定IP ... 網路(有線電視)問題交給港都/慶聯,. 於 sleep82318.wixsite.com -

#85.【高雄】慶聯如何退租 - 安安‧日常

慶聯有線電視退租很簡單,準備這四樣,就沒問題了! 遙控器機上盒機上盒電源線HDMI線退租沒問題~ 因為家裡的電視都沒在看,大家幾乎都是用手機比較多, ... 於 iu0302.pixnet.net -

#86.慶聯、港都有線電視辦一日遊深入領略高雄美

慶聯、港都有線電視主辦「愛高雄~幸福區里巡迴列車」將於5月起舉辦11場一日遊活動,路線涵蓋高市11個行政區里特色景點、歷史人文、美食與旅行結合, ... 於 www.chinatimes.com -

#87.港都年度藝壇盛事高雄藝博會城市商旅真愛館開展

第九屆高雄藝術博覽會及「高雄漾藝術博覽會」,今(19)日起一連3天分別於城市商旅真愛館與駁二藝術特區P3倉庫盛大展開,其中由大苑藝術策展主辦的第九 ... 於 newtalk.tw -

#88.慶聯港都|Accupass 活動通

本公司主要的營運項目為:(1)提供基本的視訊服務:收視戶裝機、移機、復機等(2)有線電視服務:有線頻道節目傳送、自製電視節目傳送(3)有線電視配件服務:室內分配線路 ... 於 www.accupass.com -

#89.慶聯港都有線電視 - Line

慶聯港都有線電視 · 高雄在地數位有線電視/bb寬頻上網 · 高雄市左營區立文路42號. 於 page.line.me -

#90.「親子鎖」操作方式彙整表

港都 /數位天空). 「親子鎖」操作方式如附件:中嘉旗下12家有線電視親子鎖宣導說明. 凱擘所屬12家有線 ... 電視. 使用步驟. 1.按主選單鍵,選擇使用者設定功能. 於 www.ncc.gov.tw -

#91.【問題】港都有線電視免付費電話 - 日本打工度假攻略

高雄市政府新聞局-有線電視現況港都有線電視股份有限公司... 籌設情形:取得營運許可; 營運狀況:正常; 地址: 高雄市苓雅區民權一路59號3樓; 客服電話:412-8891(手機請加 ... 於 jpgooverseas.com -

#92.港都電視遙控器的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

雙子星三冠王慶聯港都新視波北健有線電視數位機上盒遙控器| ... 中嘉BB寬頻bbTV遙控器可自行學習機上盒+電視台南雙子星_三冠王_高雄港都_慶聯_基隆吉隆嘉和麗冠. 於 biggo.com.tw -

#93.Home+中嘉寬頻- 慶聯/港都有線電視 - FindGlocal

Home+中嘉- 慶聯/港都有線電視https://www.homeplus.net.tw/ Home+中嘉- 慶聯/港都有線電視,為高雄市北區的有線電視公司,服務範圍涵蓋:三民區、鼓山區、左營區、楠 ... 於 www.findglocal.com -

#94.bb寬頻bbTV 機上盒遙控器高雄市(港都)前金‧新興‧苓雅‧前鎮 ...

bb寬頻bbTV 機上盒遙控器高雄市(港都)前金‧新興‧苓雅‧前鎮‧小港有線電視機上盒遙控器| 8鍵可學習電視功能,或是直接掃瞄電視機功能。 於 tw.bid.yahoo.com -

#95.揾鬼去電視城 王虹茵深夜去古裝街表演一字馬網友:撩鬼攞命

不過由於現場燈光詭異,Sharlene跳神功戲期間多番感到「嚇破膽」,預告一出,不少網友都覺得王虹茵大膽,簡直撩鬼攞命。 劇組 ... 於 www.hk01.com -

#96.洪東煒出席慶聯港都有線電視捐贈獎助學金 - 很角色時報

高雄市副市長洪東煒13日擔任神秘嘉賓出席慶聯港都有線電視捐贈獎助學金 ... 解決弱勢家庭小朋友寒假三餐問題,他也代表韓市長感謝慶聯、港都有線電視 ... 於 www.taidaily.com -

#97.港都有線電視

港都 有線電視 ... 持卡人同意依照信用卡使用約定,填具本授權扣款申請表繳交有線電視基本收視費、數位有線電視服務費及有線電視寬頻上網服務連線費,均應依填寫之 ... 於 www.ctbcbank.com -

#98.震撼彈!高雄五星級國賓飯店將吹熄燈號 - 聯合新聞網

另一方面又有萬豪、洲際等新的國際連鎖飯店不斷進駐搶市場,港都五星級飯店遭受內外挾殺,國賓決定歇業,「恐怕後面還有」,後市值得密切觀察。 於 udn.com