深圳氣象台的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋英傑寫的 節氣,就在你的基因裡:跟著中國氣象先生享受 自然科學感知力 可以從中找到所需的評價。

中華大學 科技管理學系 陳俐文所指導 黃宇晨的 蝦皮購物賣家使用經驗之負向評論分析 (2017),提出深圳氣象台關鍵因素是什麼,來自於跨境電子商務、負面評論、蝦皮購物、詮釋現象學。

而第二篇論文佛光大學 中國文學與應用學系 陳信元所指導 李清貴的 源與變——兩岸報導文學發展歷程比較研究 (2014),提出因為有 報導文學、報告文學、台灣報導文學、中國報告文學、文化生態的重點而找出了 深圳氣象台的解答。

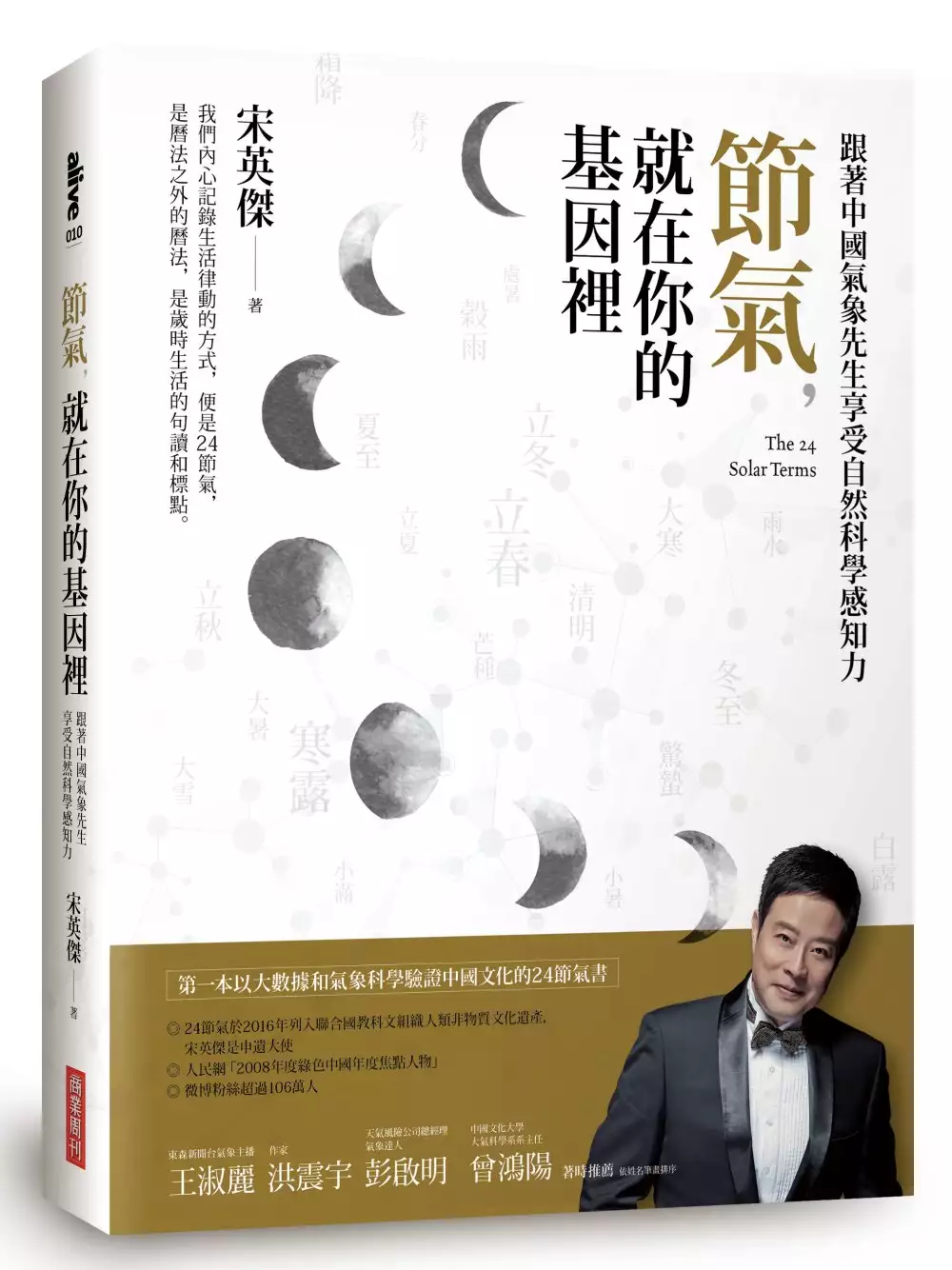

節氣,就在你的基因裡:跟著中國氣象先生享受 自然科學感知力

為了解決深圳氣象台 的問題,作者宋英傑 這樣論述:

第一本以大數據和氣象科學驗證中國文化的24節氣書 中國第一氣象先生宋英傑,匯聚30年專業之作 他,妙語橫生說天氣: .雪萊問:「冬天來了,春天還會遠嗎?」哈爾濱答:「真還挺老遠的,七個多月呢!」 .霧是濕的,霾是乾的,一個是「水貨」,一個是「乾貨」。 .初雪如同初戀,預見不如遇見。 被網友評為萌、知性、放飛自我的氣象主播宋英傑,主持的央視《天氣預報》,每天高達一億人收看。他展現無與倫比的幽默口吻、感性直觀和知識底蘊,透過量化、系統性、有因果性的氣象科學,生動解讀中國古書對節氣的觀察和記載,並精闢點出氣候從古到今的演變。 宋英傑:「我們內心記錄生活律動的方式,便是24節

氣。節氣,是曆法之外的曆法,是歲時生活的句讀和標點。」在越來越多的人遠離土地的時代,二十四節氣或許會顯得淡遠和生疏。但是,二十四節氣所蘊含的天人和合的理念,使我們對於自然始終保有一份敬畏和感恩。它也使我們對於面前的這個世界也始終保有一份探究和預知的心願。它以智慧眾籌的積累方式,淺白而鮮活的對話方式,使我們感受到什麼才是科學的平民化。 ◆二十四節氣於2016年列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產,宋英傑是申遺大使 ◆人民網「2008年度綠色中國年度焦點人物」 ◆微博粉絲超過106萬人

蝦皮購物賣家使用經驗之負向評論分析

為了解決深圳氣象台 的問題,作者黃宇晨 這樣論述:

蝦皮購物在電商界嶄露頭角,成為行動購物的領頭羊,若能整理出此網購平台待改善的部分,對後續經營將受益匪浅。本研究旨在探究蝦皮購物賣家使用經驗之負向評論的意義與本質、詮釋蝦皮賣家使用經驗之負向評論於電子商務之意涵。採用質性研究的詮釋現象學(Interpretive Phenomenology)作為研究方法。研究者自2018年2月1日至2月28日期間,運用Google軟體商店與批踢踢實業坊e-Seller佈告欄收集共1292條負向評論(Negative Comments)作為主要的研究文本,並運用主題分析法(Thematic Analysis)加以分析歸納資料。研究結果呈現五個構面:(1)商流構面

、(2)資訊流構面、(3)服務流構面、(4)金流構面、及(5)物流構面。本研究提供行動電商業者對賣家服務相關的討論與建議。

源與變——兩岸報導文學發展歷程比較研究

為了解決深圳氣象台 的問題,作者李清貴 這樣論述:

報導文學是跨越新聞與文學的文類,兩岸對其文類自覺都在1930年代,雖然這個文類在中國稱為「報告文學」,在台灣稱為「報導文學」,但實際上都是強調「真實」,講求「時效」,重視「藝術表現」的文學樣式,基本上並沒有因為一字之差而有所不同。從報導文學的文類淵源探究,兩岸有其共同之處,諸如:知識分子關懷社會的傳統精神在報導文學書寫當中延續、古代文學典籍的藝術表現在報導文學作品中內化呈現。雖說兩岸報導文學源頭有其共同之處,然兩岸分屬不同政治體制及社會型態,報導文學的發展歷程及樣態也有所差異。 本研究以文化生態視角探究兩岸報導文學發展歷程,結果發現:1950年代至1960年代主導兩岸報導文學發

展的關鍵力量是「政治」,而且是「政治的強力掌控」。1970年代至1980年代影響兩岸報導文學發展的力量依舊是「政治」,不過,不同於40年代至60年代,這個時期對兩岸報導文學的影響是「政治的鬆綁」。因此,無論中國或台灣,70年代、80年代都是報導文學空前繁榮的階段。 1990年代兩岸報導文學不約而同走入低迷,一方面固然因為與前一階段對比的相形失色,另方面則是多元文化眾聲喧嘩掩蓋報導文學的光彩。而此一階段影響報導文學的關鍵因素已經從「政治力」轉移到「經濟力」。新世紀以來,隨著數位化時代及資訊化時代的全面到來,報導文學遇到空前嚴峻的挑戰,不過,因為兩岸「政治形態」差異,也出現截然不同的發展態勢

。中國的報告文學在「紙質」媒介還有一席之地,而台灣的報導文學只能到電子媒介尋求精神延續。