海底撈論文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田威寧寫的 彼岸 和韓牧的 韓牧文集(上)(POD):發言 ‧ 評論 ‧ 論文都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和獵海人所出版 。

國立清華大學 高階經營管理深圳境外碩士在職專班 洪世章所指導 陳莉玲的 健身產業創新的關鍵因素:以H公司為例 (2021),提出海底撈論文關鍵因素是什麼,來自於組織協調、健身產業、經營策略、科技應用、企業創新、核心競爭力。

而第二篇論文國防大學 中共軍事事務研究所 馬振坤所指導 阮學文的 中共「灰色地帶」戰略下海上民兵之運用 (2021),提出因為有 海上民兵、灰色地帶、區域安全的重點而找出了 海底撈論文的解答。

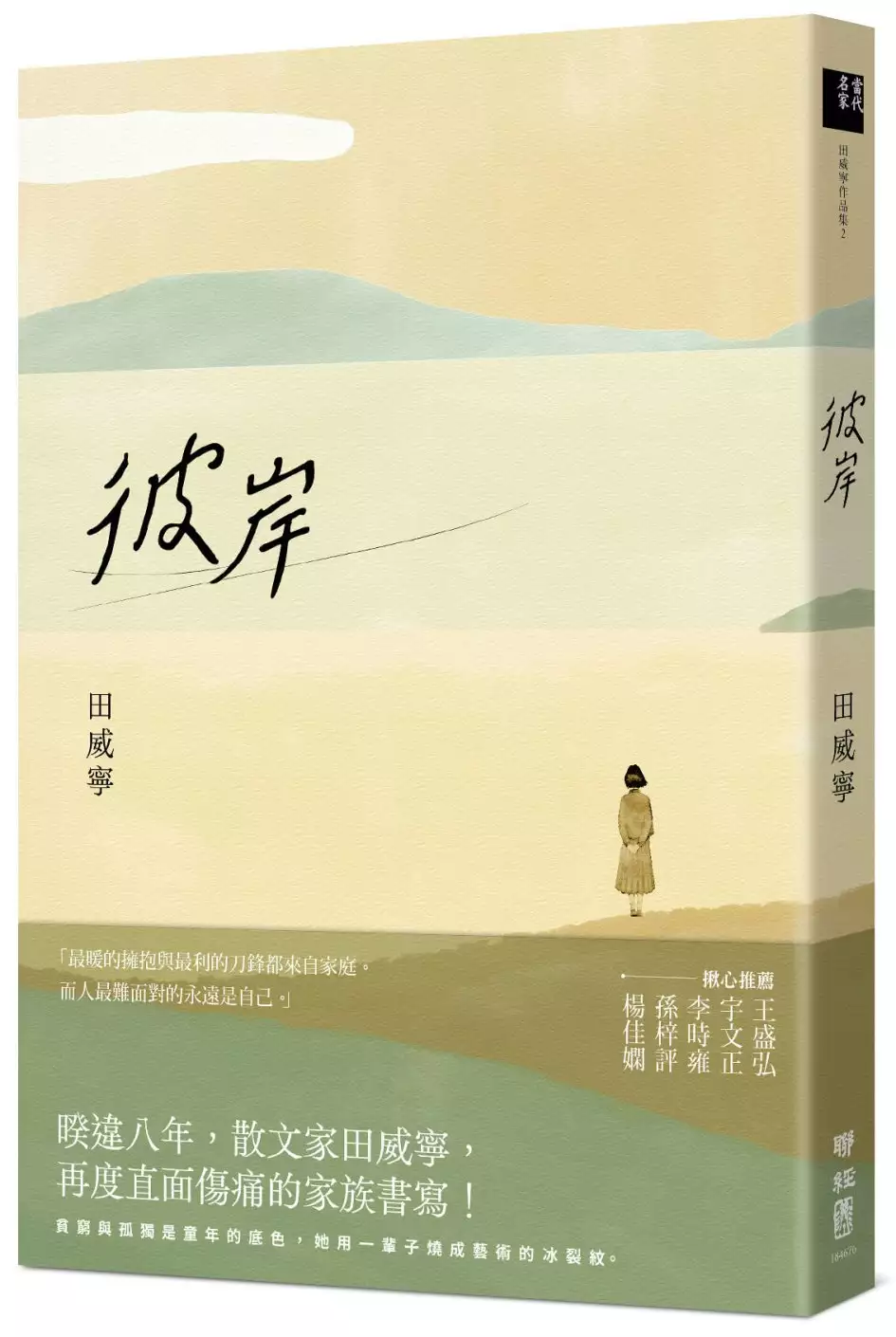

彼岸

為了解決海底撈論文 的問題,作者田威寧 這樣論述:

我一直知道「母親」的意思, 而不明白「母親」的意義。 最暖的擁抱與最利的刀鋒,都來自家庭。 而人最難面對的永遠是自己。 睽違八年,散文家田威寧,再度直面傷痛的家族書寫! 貧窮與孤獨是童年的底色,她用一輩子熬燒成藝術的冰裂紋。 我知道母親曾精神崩潰,我也知道移民夏威夷後,母親恢復得很好,阿姨們和舅舅們皆強調:「你媽好七八成了,她當年被你們的爸爸弄得眞的很慘!」過去母親在電話中顚三倒四反覆述說的往事、不時失控的情緒都令我不由自主地放空或祈禱電話斷線。終於近身接觸後,母親的精神狀態勉強在可接受範圍內,至於那些令人不舒服的部分,平心而論也許不只出現在母親

身上。——田威寧 繼父親之書《寧視》之後,田威寧以母親為圓心,再度揭開深埋心底的瘡疤,她將生命中難言的片刻兌轉成文,向命運贖償一點溫柔與膽氣。 母親因不堪飽受父親外遇的痛苦,放下未屆學齡的小姊妹獨自離開臺灣,前往夏威夷生活。母女被迫生離的過往,是田威寧心中難以抹滅的傷口,卻從不輕易言說,只是壓抑。直至三十年後,她飛往夏威夷尋母,透過諸多物事,反芻回憶,整理自己多年藏在心裡如溝泥的心情,拆穿諸般未解的因由,終獲理解母親當初決定的可能。 田威寧自此岸跨越彼岸,一一撿拾那些陌路、繞路、失路的親情線索,冷靜而節制,以筆勾勒細節,縫綴成一張緻密的網,打撈童

年的圓與缺,隨時間潮汐靜暖洄流。

海底撈論文進入發燒排行的影片

本集主題:「來去馬來西亞:從鄭和、孫中山到《辣死你媽》,原來馬來西亞與台灣這麼近」介紹

訪問作者:黃偉雯

內容簡介:

在飽受打壓的國度,遠渡他鄉的華人如何在此建立家園?

從600年前華人的故事開始,重新認識馬來西亞!

由曾在馬來西亞擔任校長的台灣人帶路,

來到姓氏橋,喝上一碗肉骨茶,

看見華人從外來者到成為馬來西亞人的族群困境、文化傳承與創新之路。

馬來西亞,我們對這個國家的熟悉從華人開始。根據統計,從馬來西亞來台灣念書的學生人數以每年1000人的人數成長。在2017年,留台的大馬學生人數突破17500人,僅次於港澳。事實上在過去50多年來,台灣是馬來西亞華人留學的重鎮。他們許許多多人從我們身邊走過,而我們熟悉的歌手,從梁靜茹到黃明志,都是來自馬來西亞的華人。但大多數的台灣人仍不清楚馬來西亞是個什麼樣的國家?馬來西亞華人為什麼來到台灣?為什麼他們的中文說的這麼好、甚至說台語也能通?當我們開始問這些問題,就會發現華人或許是我們理解馬來西亞的最佳引路人。

▋華人在馬來西亞的故事,原來是這樣展開的……

•早在鄭和下西洋時,就帶去了第一批在馬六甲定居的華人。他們與當地人通婚生下的華人後代叫做「峇峇娘惹」。

•清末移民到馬來半島的華人很多淪為「豬仔」,也就是簽了賣身契的底層勞工。而肉骨茶,就是誕生於此時期、為華工補充勞動所需能量的原創料理。

•華人是促進當地經濟發展的大功臣。吉隆坡的葉亞來街、怡保的姚德勝街,都是為紀念對兩地開發有所貢獻的華人,以他們的名字命名的街道。

•馬來西亞曾經是華僑的革命基地。今天位於檳城的裕榮莊,就是孫中山策劃黃花崗起義,獲得當地華僑響應且募得革命經費之地。

•馬來亞共產黨由華人為主要領導人,是最早開始追求馬來亞獨立建國的一批人。

•馬來西亞是一個多種族的國家,其中華人占總人口的23%。儘管華人人數龐大,馬來西亞政府對他們並不友善,不補助華人自主開辦的中學,也不承認其學歷。

本書作者黃偉雯曾在2009年於砂拉越一所華文學校「西連民眾中學」擔任校長。她在本書深入淺出地爬梳馬來西亞從十五世紀鄭和下西洋、西方殖民勢力的治理、日本占領時期,直至獨立建國後經歷政治波動、東馬與西馬的整合,再走向「一個馬來西亞」(1 Malaysia)的漫漫長路。

黃偉雯透過台灣人的身影,提供了一條清晰的路線,帶領讀者從歷史、華文教育、當代社會與宗教生活以及飲食文化,認識多元種族共生共存的馬來西亞。她講述最早移居馬來半島的華人的後代峇峇娘惹,在飲食與語言上融入中華文化與馬來文化的元素,也探討清末下南洋的新客,從事苦力工作、奠定了城市的經濟發展。她看見華僑自主成立社團組織、報刊及學校,以響應孫中山的革命事業,也直視反殖反帝的馬來亞共產黨對土地深層的愛以及這份愛所帶來的苦難。她亦洞悉,在馬來西亞獨立之後,馬來人掌握政治主導權,使華人在政治、經濟及文化上遭受不平等待遇,但華文教育維繫了族群文化的傳承與延續。

除此之外,曾任校長的黃偉雯也在本書提供她對馬來西亞華人學生到台灣留學的風氣的觀察,思索台灣與馬來西亞之間的交流,並從在地的生活經驗出發,品味潛藏在撈生、茶粿與海南咖啡等特色美食之中的情感與生活況味。

過去種種不僅揭露身為移民的華人在異鄉落地生根的困境,也點出華人與馬來人、印度人及原住民之間的文化角力。今天的馬來西亞,各族群之間的生活相互影響、交融,密不可分,就像加入了一匙辣死你媽裡的參巴醬,逐漸融合成一味,卻滋味無窮。今天的大馬華人必須思索的是,當一名「馬來西亞人」究竟直指什麼樣的未來。

《來去馬來西亞》是一本獻給台灣讀者的馬來西亞史,試圖以台灣人熟悉的角度來探索這個國家的多元種族、殖民歷史與文化日常,向我們揭示馬來西亞華人的生存奮鬥、文化傳承與創新。馬來西亞華人的過去與現在提供了我們一個熟悉的切入點,重新理解這個亦遠亦近的東南亞國家。

作者簡介:黃偉雯

曾任高中歷史老師十餘年,2015年放棄教職後展開斜槓人生,目前的身分包含有作家、歷史文化講師、印度彩繪師、國立台北商業大學東協經營管理實驗場域顧問,活躍於「故事:寫給所有人的歷史」網站,擁有英語領隊執照,同時於國立政治大學國家發展研究所攻讀博士。自上個世紀末起,開始了馬來西亞田野調查的學術研究,參訪馬來西亞無數次。在當地出版了一本研究論文、寫過《詩華日報》的美食專欄、辦過簽書會,並帶過華文交流參訪團。

偉雯最特別的是曾在馬來西亞砂拉越州西連民衆中學,擔任當地第一位台灣籍華文獨立中學校長。多年來累積的人脈與情感,一直覺得馬來西亞是自己的第二個家,希望可以帶著更多台灣人認識這個國度。

著有《誤闖叢林的校長:浪漫遊東馬》、《開始在馬來西亞自助旅行》、《用電影說印度:從婆羅門到寶萊塢,五千年燦爛文明背後的真實樣貌》、《個人旅行:吉隆坡》、《校園崩壞中:連孔子都傻眼的教育亂象》等十餘本著作。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

健身產業創新的關鍵因素:以H公司為例

為了解決海底撈論文 的問題,作者陳莉玲 這樣論述:

受到2020 Covid-19 疫情影響,全世界經歷了一波有史以來最大的經濟危機,因為各國緊閉國門,導致商業活動以及經濟活動被迫中止,旅遊業者損失慘重,民眾也為不能出國所苦,甚至在一些疫情較嚴重的國家,連出門購物都受到管制,公共場所都被勒令暫停營業。另外,根據世界衛生組織(World Health Organization)統計,截至2021/4/7,全球新冠肺炎疫情確診病例數已達到 1.32 億,死亡人數達287 萬人,而且因為疫情不斷變異,確診數量仍然不斷攀升,著實為全球帶來空前的災難。企業處在瞬息萬變的環境中,日復一日,必須面對每天的挑戰,除了 Covid-19 新冠肺炎疫情的影響,近

年來興起的中美貿易戰,更直接衝擊臺灣經濟環境,讓企業面臨著與日俱增的壓力。幸運的是,在健康意識抬頭下,面對龐大的環境變化帶來的壓力,人們已經覺得運動是非常重要的一件事情,各縣市政府更是不斷提倡運動對身體的重要性,紛紛設立的國民運動中心、連鎖健身產業、私人健身房,這幾年在臺灣如雨後春筍般不斷冒出。在競爭激烈的運動產業中,一間新式健身中心對於有創意、懂得科技應用、敢冒險的人才是求才若渴。在科技技術應用在健身領域上,並非真的需要知道每個科技運作的細節,健身產業的員工不用會寫程式語言,但會需要知道有哪些科技技術,可以應用在健身產業上,透過不斷蒐集新知,增加新科技認知的廣度,學習科技應用;而比起學理上的

紙上談兵,對健身教練來說,更為要緊的是帶領學生親身體驗,實踐科技與健身結合,讓學生學會實戰演練,並相信自己,擁有充分解決問題的能力,才是運動教練以及健身業者能否創新跨界走出去的關鍵。現今健身產業業者想要永續生存,擺脫此競爭激烈的環境,從而脫穎而出,都必須要不斷思考創新策略,藉此提高經營績效,維持可持續的核心競爭力。本研究所探討之個案 H 公司,其領導人本身就是健身教練,並且從小就開始參加校隊,在運動領域耕耘許久,領導人除了要決定企業的目標和願景,還要負責建立教練團隊的要務,並帶領企業往前邁進,不斷推動創新變革。企業家亦必須為團隊互動創造積極以及良性競爭的環境,設立教練激勵制度,提升教學品質,鼓

勵團隊進行橫向溝通,實現團隊目標。因此,本研究關注健身產業的領導者,在制定與執行創新策略時,如何在劇烈變化的環境下,亦能有條不紊地,推動企業成功創新的關鍵因素是什麼?本研究旨在探討健身產業的領導者,如何在企業轉型升級的創新過程中制定成功的經營策略,主要運用 H 公司作為個案研究對象,具體分析與探討,企業如何通過擴大組織、運用科技技術等創新策略,提升企業的績效表現,並達到永續經營,來證明創新策略可以帶給企業實質利益,並探討企業在創新升級的過程中,面臨的挑戰與瓶頸及如何克服的方法,以做為其他公司參考該企業創新經營策略模式。本研究同時也能幫助健身產業的領導人在制定經營策略時,考慮企業成功創新的關鍵因

素,讓創新成功因素與企業經營策略保持協調穩定,成功制定提升企業之核心競爭力的策略和目標。此外,為了艱鉅的企業創新任務成為一項明確且可控管的任務,本研究也希望通過個案展示,讓企業了解如何將能夠幫助創新的關鍵因素納入組織的各個面向,並轉化為目標、策略、文化和習慣,以及相關管理實踐。

韓牧文集(上)(POD):發言 ‧ 評論 ‧ 論文

為了解決海底撈論文 的問題,作者韓牧 這樣論述:

韓牧以前的文集,是散文、小品文、書簡、藝評、文學評論,分類獨立成書的。此集不同,是把各類文章按性質分成十輯,總匯在一書中。因此,憑此書可總覽韓牧除新詩以外,各種文類的大概。《韓牧文集》分上下兩冊。 上冊為「發言。評論。論文」:第一輯〈發言。訪談〉,主要是外訪時的發言記錄,有香港、台灣、北京、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞等。第二輯〈書序〉,是應文友之請所寫,以及自序。第三輯〈藝文短評〉,是應較年輕的詩友、文友、藝友所寫的點評,有新詩、小說、書法。第四輯〈評論。學術論文〉,評及席慕蓉、汪國真、金苗等。學術論文主要論移民作家的身份與立場、加拿大華文文學、澳門文學、與南洋

文友的情誼。 下冊為「悼文。家書。書簡」:第五輯〈長相憶〉,收入悼念藝文師友的長文,情真感人。第六輯〈詩人作家之音〉,是與詩人作家暢談、聽演講後,追記他們的言談舉止,有瘂弦、森道哈達、龍應台、劉俊等。第七輯〈一瞥流光〉,寫個人回憶、作家團體的活動。其中〈五百年後,哪一位詩人的聲望最大呢?〉一文,探討一個有趣的問題,並緬懷前輩詩人周夢蝶。第八輯〈家書〉,是配偶外遊時所寫,多涉藝文生活情趣。第九輯〈靈異〉,記錄在加拿大發生的靈異離奇的事,主角有人、有鬼、有神、有貓。最後的〈輯外輯〉,是寫給五十位文學師友的書簡,坦誠自然。他們身居港澳、台灣、南洋、大陸、韓國、蒙古、美國及加拿大。 本書特色

▌本書收錄韓牧與眾多文學人的交流軌跡,訪談紀錄、撰寫文評、為人著序,反映出作者作為文人活躍的身影。 ▌除了文學活動,也記敘作者的生活記憶,側寫在加拿大的生活點滴。

中共「灰色地帶」戰略下海上民兵之運用

為了解決海底撈論文 的問題,作者阮學文 這樣論述:

當前中共正積極為海上民兵展開裝備的更新,並調整任務屬性與訓練方式,使其更能勝任解放軍海軍助手的角色,隨著中共在黃海及南海上運用海上民兵與其他周邊國家的海事衝突的案例中,均可見中共海上民兵船的足跡,可見其在中共對於海洋事務處理上扮演著積極且重要之角色。灰色地帶概念近年來受到國內外的廣泛關注,許多學者將中共在東海及南海的各項行動,視為中共運用灰色地帶的典型案例,且認為對於區域安全構成主要威脅,藉由灰色地帶的模糊性及不對稱性等特徵為手段,在不引起雙方大規模軍事衝突的前提下,採用漸進式的來改變地區現狀,並威脅既有的區域安全秩序。利用當前既有的軍事理論和相關法律條文無法應對條件下,威脅美國所主導的南海

區域秩序,而美國除重新調整其國家安全戰略的重點之外,也在既有的安全架構底下,重新定義中共海上民兵對區域安全所形成之影響,並積極拉攏盟國共同應對中共所帶來的挑戰。研究發現中共為更有效的管理海上民兵部隊,現正加速其智能化發展及運用,確保能應對未來之戰爭挑戰。其次,中共海上民兵未來之訓練模式也隨著海上維權與後勤支援等任務屬性之不同,適時地融入軍隊與海警部隊實施聯合訓練,朝向實戰化方向前進。最後,中共將會針對海上民兵在執行軍事任務時,所需完善的相關法律條文持續增加與修訂,已完善其執行任務時之法律保障。