海底撈現場候位查詢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 國家記憶:美國國家檔案館收藏中緬印戰場影像 和廖鴻基的 漏網新魚:一波波航向海的寧靜都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海底撈「隱藏服務」免排隊!網驚:以前都不知也說明:知名連鎖火鍋「海底撈」以貼心服務為經營宗旨,店員的暖心行為時常引起討論,來台展店多年人氣仍不減,非用餐時間也得要現場排隊才能入座用餐,不過,一名 ...

這兩本書分別來自澤宇文化 和有鹿文化所出版 。

國立高雄應用科技大學 財富與稅務管理系碩士在職專班 陳柏青所指導 邱慧玉的 畜禽魚類肉品的稅務處理 (2014),提出海底撈現場候位查詢關鍵因素是什麼,來自於畜禽魚類、稅務處理、肉品稅捐。

最後網站海底撈火鍋| 立即訂位!inline 線上訂位預約則補充:海底撈 火鍋24小時線上訂位,選擇時間、人數,立即訂位不用等!還可以線上查詢營業時間、看菜單!海底撈火鍋位於,為類型餐廳。

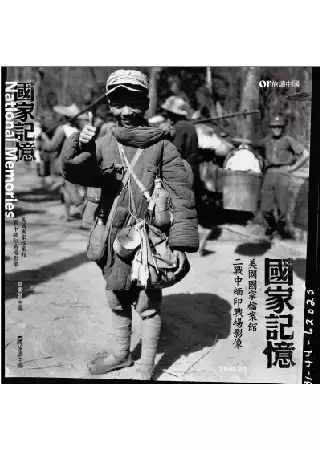

國家記憶:美國國家檔案館收藏中緬印戰場影像

為了解決海底撈現場候位查詢 的問題,作者 這樣論述:

一疊陣亡美軍少校塵封60餘年的照片,引起一群熱血人士動念要拼湊回已被世人遺忘的中緬印戰場影像實況。自2010年起,他們埋首在美國「國家檔案館」中,整理、分類、建檔、數位化二戰期間中美英三盟國戌衛「中國西南大後方」所留下的影、音,及文字資料,從通信兵團164照相兵連、媒體記者、自由攝影師無懼兵險砲火所拍攝下的兩萬多張龐雜的影像照片、100多小時的動態影片,及200多萬字的原始紀錄,加上之前多年的田野調查、口述史料以及文獻彙編,建立起一個完整的影音複製資料庫,還原自1941年中英「中英共同防禦滇緬路協定」至1945年抗日勝利西南邊區的歷歷回憶。本書特別從兩萬多張影像照片中整

理出280餘幅精采的影像及精確珍貴的照片說明,從這些栩栩如生的畫面,加上對二戰中緬印戰場的概述,以及此資料庫創建的歷程記錄,讓這段可歌可泣的歷史及諸先烈們,永遠在後人的緬懷中光榮長存。

畜禽魚類肉品的稅務處理

為了解決海底撈現場候位查詢 的問題,作者邱慧玉 這樣論述:

人類將動物做為食物、動力工具、生物實驗、娛樂、寵物等,對動物的態度可歸結為社會文化、心理情感、經濟效用及營養價值。人類是雜食性,獲取動物肉品方式有狩獵、捕撈、飼養,因為成本因素,畜牧業和漁業由小型個人發展演變為大規模企業化的營運。肉類食物的增加造成空氣污染、土地貧瘠、水資源短缺、氣候變遷和喪失生物多樣性。要減少肉類的生產和消費,朝向素食或蔬食飲食的改變是必要的。本論文彙總整理臺灣的畜禽魚類肉品產業之相關稅務處理,包括屠宰稅、營業稅、關稅、房屋稅、土地稅等。分析立基於友善環境、動物福利、社會責任、個人健康,探討課徵肉品稅捐的議題。臺灣政府對於動物農產品的賦稅法規之制定,主要考量仍是在保護農業、

維持競爭、國際貿易規範、政治經濟工具等,應該再多納入環境資源、健康安全、社會道德等觀點。

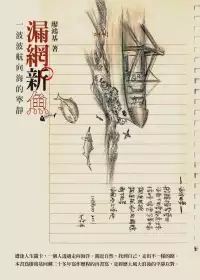

漏網新魚:一波波航向海的寧靜

為了解決海底撈現場候位查詢 的問題,作者廖鴻基 這樣論述:

一個人,能從海洋與自然學到什麼? ★ 此書獻給,處於人生轉彎處的你,其實「走」出去就有新風景,讓我們跨越心底浪,一槳槳划回自己的岸。 ★ 如果海明威《老人與海》裡的老硬漢,樂觀帶點傻氣是現代人所追求的,那四周全是海洋環繞的台灣,為何沒有一個讓人心一揪的人與海洋傳記呢? ★ 海洋文學代表作家,廖鴻基,用筆記錄了豐富海洋生態、刻劃了一幕幕討海歲月,這次回到自身經歷與感觸,揭露人、海洋、自然的三方對話,讓我們感受人的渺小、心的寬廣。 ★ 作為一個寫作者,一個水手、漁夫,廖鴻基筆下的海洋生活總是這麼靜謐、浪漫,但「浪漫嚮往大海,緣由自我放逐」。這次他回溯二十多年的討海歲月,一字字刻

印出海洋與自然對心靈的激盪,似乎生命的歷程,全濃縮於大海的無垠與考驗。 ★ 此書收錄廖鴻基歷年來三十多幅攝影作品,以及首次公開船上生活隨筆的素描與插畫,圖與文的情境,讓你暫將煩擾拋於腦後。 這輩子與水路有緣,我的生命得以在海上無盡漂流並得以用心和用文字詠嘆海,不停的航抵也不停的航離,隨著風飄不覺歲月,隨著海流過度日子,大海裡無數方位允許船尖不停撞浪破浪,時光可快可慢可以實在也可以大片大片恍惚飛過,水路盪起海面漣漪盪開波瀾,也洶湧盪開了我一段海海人生。 -廖鴻基 遭逢人生關卡,一個人透過走向海洋、親近自然,找到自己,走出不一樣的路。 本書為廖鴻基回溯二十多年寫作歷程的再書寫,是經歷

大風大浪後的平靜以對。 二十年來,作家廖鴻基持續創作不輟,不僅開啟台灣海洋文學的新頁,也在這無垠的深藍世界中找到安身立命之處。回首一步步「下海」的過程,每一趟不同目的的航程、每一本不同方向的書寫,乃至每一段曾經歷過的挫折難堪,彷彿都是大海預先安排好的濤浪。回首創作生涯,那些曾被遺忘、捨棄或未曾言明的片段,卻隨著時光流轉,浮出新的面容。 廖鴻基以海上收魚、分魚的場景為靈感,將近三十篇跨越時空、未曾發表的散文,以「大魚筐」、「鯨豚池」、「小魚簍」和「淡水缸」之名分門別類,在深刻動人的文字中遊大海之遼闊,寫土地之真情,唱記憶之搖籃曲,輔以個人的速寫與攝影作品,為自己,也為這座島嶼,在一波波大

浪衝擊之後,在曾經的灘上,再度用筆劃下一道道生命浪痕! ※本書封面及內頁插畫為廖鴻基手繪,並於「有鹿文化.好禮王」展售,詳情請上www.uniqueroute.com瀏覽查詢。 作者簡介 廖鴻基 二○一○年四月接受「新加坡推廣華文教育基金會」邀請,至「文學四月天」活動演講;二○一一年一月、四月接受「新加坡第三代讀書會」邀請,至新加坡多所中學舉辦「海洋文學」講座,迴響熱烈,並於新加坡出版《海神的信差》生態文學精選集。 一九五七出生於花蓮市。花蓮高中畢業,三十五歲成為職業討海人。一九九六年組成尋鯨小組於花蓮海域從事鯨豚生態觀察,一九九七年參與賞鯨船規劃,並擔任海洋生態解說員,一九九八年

發起黑潮海洋文教基金會,任創會董事長,致力於台灣海洋環境、生態及文化工作。曾獲時報文學獎散文類評審獎、聯合報讀書人文學類最佳書獎、一九九六年吳濁流文學獎小說正獎、第一屆台北市文學獎文學年金、第十二屆賴和文學獎以及二○○六年巫永福文學獎。 出版作品包括《討海人》、《鯨生鯨世》、《漂流監獄》、《來自深海》、《山海小城》、《海洋遊俠》、《台11線藍色太平洋》、《尋找一座島嶼》、《漂島》、《腳跡船痕》、《台灣島巡禮》、《海天浮沉》、《領土出航》、《後山鯨書》、《南方以南:海生館駐館筆記》、《飛魚.百合》等。多篇文章入選台灣的中學國文課本及重要選集,以其書寫的取材廣闊與描繪之幽深,自成一格,影響深遠

。

海底撈現場候位查詢的網路口碑排行榜

-

#1.台北信義區美食推薦|100間美食街、吃到飽、火鍋、燒肉

台北吃到飽餐廳最多人推薦的第一名就是這間了,因為很難訂位,難得同事訂到下午茶的時段,就跟著衝一波,下午茶一個人$990加一成服務費,用餐時間2 ... 於 tisshuang.tw -

#2.海底撈隱藏版服務,免排隊就能吃!店員再曝2大招待標準

連鎖火鍋品牌海底撈,以多樣化菜色聞名是許多人的聚餐最愛,尤其顧客至上的貼心服務更是備受大眾好評,因此每到用餐時間總是高朋滿座、人潮絡繹不絕。 於 www.storm.mg -

#3.海底撈「隱藏服務」免排隊!網驚:以前都不知

知名連鎖火鍋「海底撈」以貼心服務為經營宗旨,店員的暖心行為時常引起討論,來台展店多年人氣仍不減,非用餐時間也得要現場排隊才能入座用餐,不過,一名 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#4.海底撈火鍋| 立即訂位!inline 線上訂位預約

海底撈 火鍋24小時線上訂位,選擇時間、人數,立即訂位不用等!還可以線上查詢營業時間、看菜單!海底撈火鍋位於,為類型餐廳。 於 inline.app -

#5.海底撈現場候位. [台北火鍋]海底撈火鍋(2023完整菜單+線上訂 ...

餐飲優惠. 海底撈叫號查詢. 新馬辣經典麻辣鍋》提前至少一日預約前往新馬辣用餐, 訂位當下主動告知參加「二月升級活動」派一位幸運兒完成. 於 nmd.baionakoaresidence.fr -

#6.【海底撈號碼查詢】海底撈火鍋HaidilaoTaiwan|2... +1

这里是海底捞官方App!您可以了解海底捞动态,查询门店信息、预订餐位、预订外卖、 ... 海底撈台北京站店菜單|現場候位時間/必點菜色推薦價位/免費美甲卸甲/川劇變臉 ... 於 tag.todohealth.com -

#7.分享 海底撈火鍋快速網路訂位台北/桃園/台中/台南/高雄

海底撈 │高雄│臺南│臺中│新竹│桃園│新北│臺北│高雄大遠百海底撈訂位 ... 不再擔心電話一直打不通,還開放當日訂位,不用到現場也能提早訂位免 ... 於 mt6768.pixnet.net -

#8.海底捞. 海底撈訂位查詢

海底撈電話訂位. 海底撈信義店Haidilao的餐廳地址、電話、食記、相片及菜單,餐廳位於信義區松壽路12號6樓(ATT4 FUN)。 ... 海底撈現場候位查詢. 於 chickenrevolution.es -

#9.[板橋.美食]台灣海底撈二號店~板橋大遠百5樓 ... - VIVIYU小世界

在等候的同時可以排隊先吃水果或冰淇淋,不過用餐時想吃冰淇淋也必需跟排隊的客人一起拿,我覺得有點不方便,建議裡面餐檯也要設冰淇淋櫃呀… 於 www.viviyu.com -

#10.海底撈可以訂位嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

目前海底撈僅提供「電話訂位」跟「現場候位」,若需要電話訂位則是每月一 ... 违章查询:: 男生不會開車:: 千卡達:: 響燒:: 萬麗酒店優惠:: mtv 價錢. 於 zjx.psychoterapiadlaciebie.pl -

#11.會員制度?訂位訣竅?黑海會員帶你認識海底撈 - 美食探測咦

海底撈 排隊值得嗎、會員制度是什麼、訂位電話怎麼打不進去?對於初嚐海底撈的 ... 如果是現場排隊抽號碼牌,1~2個小時起跳的等待時間絕對是正常的。 於 foundfoodie.com -

#12.海底撈現場候位號碼2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

海底撈現場候位 號碼2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找京站海底撈現場候位,海底撈候位查詢,海底撈現場候位ptt在2022年該注意什麼?海底撈現場 ... 於 year.gotokeyword.com -

#13.[台北火鍋]海底撈火鍋(2023完整菜單+線上訂位)/等待區免費 ...

海底撈 火鍋是使用iPad點餐,人少的話也有半份可以選擇,不了解的菜色內容也可以詢問服務人員。用餐時間沒有限時,所以如果現場候位的人基本上等待時間 ... 於 www.tiffany0118.com -

#14.詢問海底撈代抽號碼牌- 美食板 - Dcard

前幾天打電話去訂位結果沒位置,店員就說可以幫忙代抽號碼牌,第一次知道原來有這種服務,然後店員問我大概幾點到,那這樣我約定時間去還要等嗎? 於 www.dcard.tw -

#15.「海底撈號碼查詢」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「海底撈號碼查詢」相關資訊整理- 2020年6月28日— 海底撈大遠百店設在8樓『男仕天地』。 目前尚未開放線上訂位,以電話訂位以及現場抽號碼牌排隊為主 ... 於 lovetpe.com -

#16.親愛的撈友們!... - 海底撈火鍋HaidilaoTaiwan - Facebook

目前海底撈僅提供「電話訂位」跟「現場候位」,若需要電話訂位則是每月一號開始可以預訂下個月的用餐喔! 舉例:如果要預約9/12到店用餐,那麼從8/1開始就可以打電話到 ... 於 www.facebook.com -

#17.教學 海底撈火鍋快速網路訂位不用在擔心電話打不通

海底撈 │高雄│臺南│臺中│新竹│桃園│新北│臺北│台南海底撈訂位專線│火鍋 ... 我們仍有保留空桌,您可以(現場候位),等候時間視當日現場狀況。 於 me2872.pixnet.net -

#18.海底撈號碼牌查詢| 靠北餐廳

海底撈 台北京站店菜單|現場候位時間/必點菜色推薦價位/免費美甲卸甲/川劇變臉時間/台北麻辣火鍋. · 海底撈號碼牌查詢情報,2017年6月9日—來到海底撈還能享有免費的美甲服務 ... 於 needmorefood.com -

#19.80間台中宵夜整理,從半夜吃到凌晨4點

目前在台中有園邸店、文心店、國安店、中港店、崇德店與中友店六家分店,不過還是強烈建議你們務必要儘早事先訂位,否則肯定是要在現場候位的啦! 全文介紹與地址查詢: ... 於 chevigal.com -

#20.海底撈現場候位台中. 海底撈現場候位號碼2023-在Facebook/IG ...

問台北海底撈火鍋現場候位美食板. 海底撈訂位App. 海底撈火鍋24小時線上訂位,選擇時間、人數,立即訂位不用等!還可以線上查詢營業時間、看菜單! 於 xwz.floristeriaentreflores.es -

#21.海底撈訂位app - 2023 - begin.wiki

海底捞 官方App!您可以了解海底捞动态,查询门店信息、预订餐位、预订外卖、捞币 ... 現場候位多久在海底撈火鍋立即訂位!inline 線上訂位預約的討論與評價海底撈 ... 於 begin.wiki