泰宇 高 一 物理 課本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立屏東大學 應用化學系現役軍人營區碩士在職專班 廖美儀所指導 劉信良的 科學教育探索-紙飛機飛行秘密與探討金銀銅氧化還原反應 (2021),提出泰宇 高 一 物理 課本關鍵因素是什麼,來自於科學教育、科學探索、學生實驗、紙飛機、金、銀、銅、氧化還原反應。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 陳恒安所指導 齊悅翔的 中學世界史教科書中「科學革命」的呈現 (1949-2014) (2013),提出因為有 教科書、歷史教育、中學教育、科學革命、世界史的重點而找出了 泰宇 高 一 物理 課本的解答。

Anti-Trust

為了解決泰宇 高 一 物理 課本 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

科學教育探索-紙飛機飛行秘密與探討金銀銅氧化還原反應

為了解決泰宇 高 一 物理 課本 的問題,作者劉信良 這樣論述:

本研究為探討科學探索與學生實作是否對兒童科學教育存在必要性的貢獻,設計兩項實驗,分別為紙飛機飛行的秘密,與金銀銅幣電鍍反應顏色變化差異的實驗。由紙飛機飛行秘密的實驗中,可發現本研究實驗的結論與學生小論文撰寫之研究結論有很大的不同,由本研究得知,若在機頭加上迴紋針,將致使紙飛機更快墜落,對飛行距離或滯空時間皆無益;且紙飛機本身重量對於飛行距離與滯空時間是沒有直接影響的。而紙飛機飛行發射角度為60度時,飛行距離與滯空時間表現都最佳,非水平發射(發射角度為0度)最好;實驗中也發現,在滯空時間與飛行距離表現最出色的兩個機型,非所有機型中機翼面積最大或最小者,其表現佳應與機體設計有更深的關聯性。在

金銀銅硬幣變色實驗中,部分小論文提及此變色反應為氧化還原反應,但經過實驗結果顯示,其現象以電鍍氧化還原反應解釋更加貼切。且並非所有銅化合物都可以順利反應變色,銅鎳合金(10元硬幣)在變色表現上效果明顯不佳。由於實驗過程中,將有新物質的生成,因此該實驗屬於化學反應。實驗物品的面積與水溶液加熱的溫度,亦會對實驗物品電鍍反應後顏色變化與反應時間有致關重要的影響。 最後,於回顧文獻時發現,學生撰寫的小論文,往往結論和實驗方法都很相似,建議學生應該在收集數據時,終於事實,且須要自己摸索並發覺其中的道理,不應為了追求和其他文獻相同或相似結論,而改變自己實驗的說法。實驗對於學生的科學教育應有很大的啟發性與

實用性,不僅可以增添課程中的樂趣,亦可吸引學生們求知的渴望與熱情。因此本研究認為,科學探索與學生實作對於科學教育會有重大性的突破。

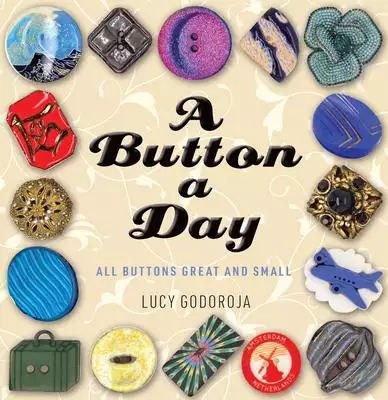

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決泰宇 高 一 物理 課本 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

中學世界史教科書中「科學革命」的呈現 (1949-2014)

為了解決泰宇 高 一 物理 課本 的問題,作者齊悅翔 這樣論述:

本研究主要探究國民政府遷台以來,中學世界史的各版教科書如何呈現「科學革命」,檢視「科學革命」在中學世界史教科書中的變化與特色,以及其所受的史學研究、史觀影響。並希望透過此以「科學革命」為核心議題的研究,了解臺灣中學世界史教育的發展歷程,並能給予未來中學世界史教科書在「科學革命」相關議題的建議,一方面幫助中學的世界史教育,也從另一方面幫助中學的科學教育。 從了解台灣中學世界史教育的發展出發,本研究先分析中學歷史的課程綱要,可見其自民國七十六年解嚴之後,因應教改而有多方改變,轉為以培養學生的世界觀為主,並嘗試走出「歐洲中心論」。而現今的歷史教育,所受到的政治束縛力已減少許多,但仍不

免需要為政治、社會服務,也因此還是有所爭議。 「科學革命」概念在史學界是自二戰後方開始廣為流行,現今的相關研究也已開始對其有各種檢討與重思。在台灣中學世界史教科書中,「科學革命」一詞則是「從無到有」,先脫離文藝復興的章節,與「啟蒙運動」混同為「知識革命」此一名詞,而後各自獨立為一主題。 在台灣中學世界史教科書中的「科學革命」,多是傳統的敘述方式,以科學家為主角,主軸則是天文學與科學方法上的革命。而台灣中學世界史教科書中的「科學革命」的變化,則帶有「固著性」,一方面隨著學界研究,有較為延遲,但與之呼應的改變,但一方面也保存而延續著部分舊內容。對「科學革命」的檢討與重思,在所有中學世界

史教科書中,僅出現在最新版高中課本的其中一版。 未來台灣中學世界史教科書中的「科學革命」,除了以傳統敘述為基礎外,也建議能納入更多的反思,並更多的融入政治、社會背景,以讓學生能夠以更多的角度去了解歷史,有多元的歷史觀,並更能了解科學發展所受的各方面影響。