沙丘六部曲線上看的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭維棕楊淑清寫的 台61 海路漫行:收藏八里到台南的沿線幸福 和劉曉頤的 來我裙子裡點菸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站沙丘(5)異端|讀書共和國網路書店也說明:全新編修譯本.《沙丘》小說六部曲.首次完整登台. ◇. 《沙丘》從面世以來一直是科幻小說界不可動搖的巨星,但是,這部鉅作之所以經典,正因為它從不 ...

這兩本書分別來自今周刊 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣大學 人類學研究所 陳有貝所指導 彭佳鴻的 從植物遺留談古環境重建與植物利用:以台南縣石橋遺址之蔦松文化為例 (2009),提出沙丘六部曲線上看關鍵因素是什麼,來自於植物遺留、孢粉分析、矽酸體、植物利用、古環境重建、石橋遺址。

而第二篇論文中國文化大學 地學研究所 盧光輝所指導 陳癸月的 蘭陽平原土地利用與海岸變遷關係之研究 (2002),提出因為有 土地利用、海岸變遷、地理統計、Logistic迴歸、地理資訊系統的重點而找出了 沙丘六部曲線上看的解答。

最後網站以《地海传奇》系列为例,浅析厄休拉·勒古恩的叙事技巧(上)則補充:在奇幻大师K·J 帕克的奇幻小说法庭斗剑三部曲的第一部《钢之色》中,主角巴达斯·洛雷登的哥哥高戈斯·洛雷登曾在草原人对佩里美狄亚胶着的攻城战中偷偷潜入 ...

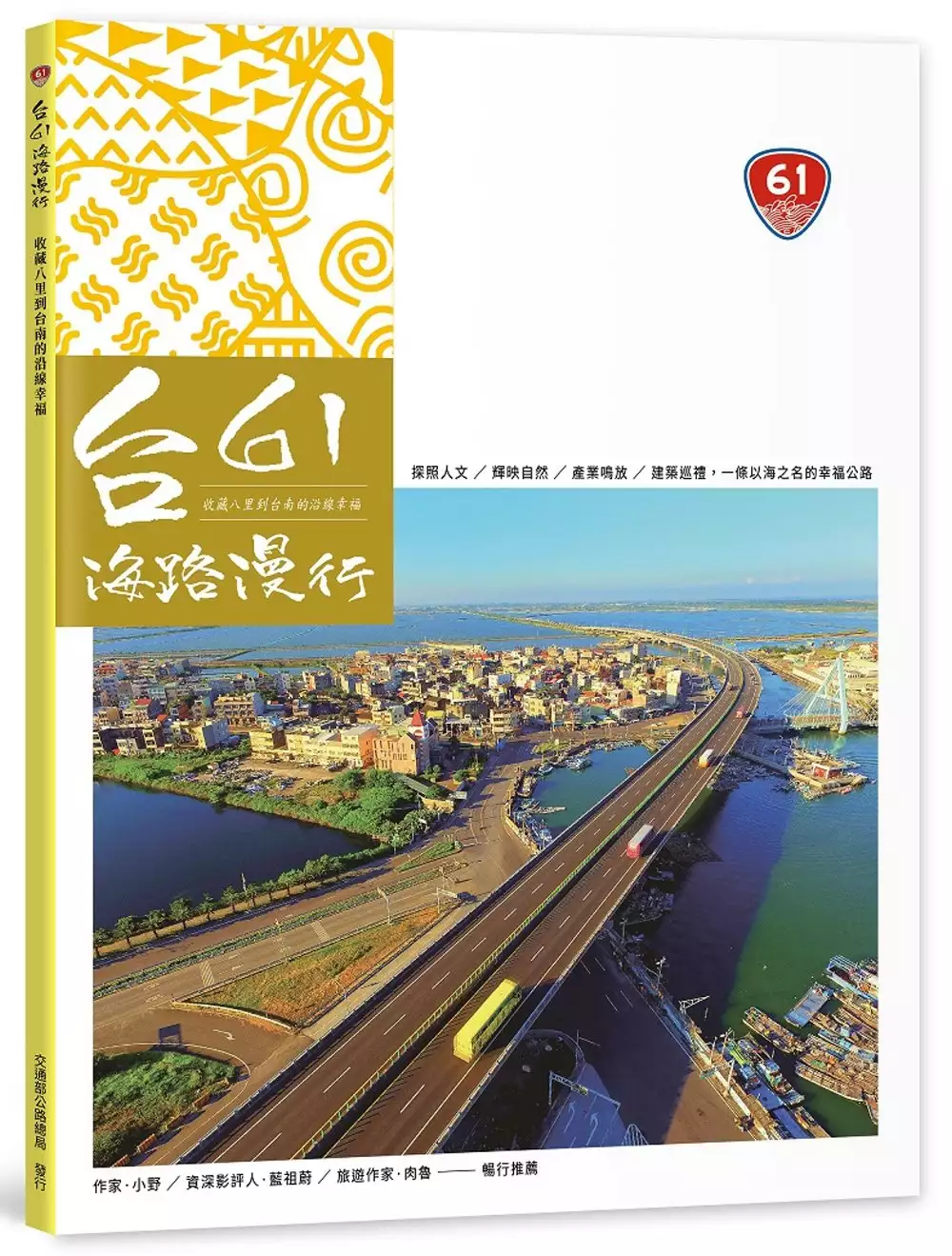

台61 海路漫行:收藏八里到台南的沿線幸福

為了解決沙丘六部曲線上看 的問題,作者鄭維棕楊淑清 這樣論述:

這是一條探照人文之路──這條路,人聲鼎沸、信眾浩蕩。親見「世界非物質活文化遺產」盛事,感受最虔誠的平安祈願。 這是一條輝映自然之路──這條路,乘著竹筏彷彿走入夢境,兩旁是彈塗魚和招潮蟹不時露臉的紅樹林。黑色沙灘上的夕照美景,得等到海水退了才看得見。 這是一條產業鳴放之路──這條路,魚塭風光如詩如畫,黑金文蛤與魚蝦生態混養共生,鹽田上的結晶鹽搭得像金字塔一樣。 這是一條建築巡禮之路──這條路,曾經風華絕代的老街,隨處可見紅磚砌成的老房子,順道朝聖造型特殊的高跟鞋教堂。 歷時三十年,台61線西濱快速公路見證臺灣近代社會變遷,誕生這條全程緊貼海岸線的三百公里長路。這條以大

海為名的快速道路,串聯起沿線迤邐的美景祕境,呵護著蓬勃盎然的近海濕地生態,連結著一處處人情味小鎮與產業風貌,更乘載著人們南來北往的踏實築夢。 這條路不會漫長,因為你我終於有了機會,緩慢地跟美好事物對話。 本書特色 探照人文/輝映自然/產業鳴放/建築巡禮 一條以海之名的公路 台61海路漫行,在這裡發現動人的幸福故事。 名人推薦 小野/作家 資深影評人/藍祖蔚 旅遊作家/肉魯 公路總局局長/陳彥伯 暢行推薦 作者簡介 鄭維棕 曾擔任過自由時報、商業週刊記者,亞杜蘭城市網科技股份有限公司副總。 長期從事媒體、文化、網路與社

區營造,常常感覺人跟土地的關係是如此密切,因此,對於臺灣這塊土地上長起來的人、事、物,也感到非常的親切。而這些故事,更值得我們把他記述下來,不管是用出版、網路或其他工具,這些故事,會讓年輕的一代更珍惜現在所擁有的一切,讓更多的老人、中壯年記起「記得我在童年的一天在水溝裡漂浮著一隻紙船」那種愉悅,也讓我們大家對臺灣有更多的感恩和夢想。著有《梅洛‧龐蒂的美學》等書。 楊淑清 進入職場後即嘗試各式寫作的文字工作者。大半輩子過去了,發現最快樂的事,是隔著窗戶遙視外界風景,進行作者的再詮釋。期待結合社會脈絡、人性真實,刻劃一則又一則與環境對話的生命故事。文筆時而情感細緻濃烈,時而冷洌世故。堪稱著

作等身,曾獲海內外小說創作首獎、散文並舞台劇佳作,作品亦曾獲電視節目金鐘獎等肯定近十座,並著有《一生的朋友:彭蒙惠》等人物傳記。 緣起〜海洋之路 eye上台61線:以海之名的幸福公路 啟程 Way 1 幸福沿線 化不可能為雙贏的台61/陳彥伯 名人推薦 回家的路/小野 乘著光影青春放歌行/藍祖蔚 沿著台61重新認識臺灣之美/肉魯 編輯導讀 61號線上的幸福印記 探照 Way 2 人文之路 信仰文化 海線人們的心靈寄託 史前遺址 驚嘆神奇的人類演化史 輝映 Way 3 自然之路 濕地賞鳥 跨境共構的國寶級生態 絕美祕境 網美不藏私祕笈 鳴放 Way 4 產業之路

鹽田兒女 夕照美境下的滴滴辛勞 漁港燈塔 西濱人的逐夢之路 巡禮 Way 5 建築之路 老屋街區 時光凝結的風華絕代 景觀橋梁 在藝術主軸間穿越、中介 嬉戲玩樂 玩樂賞景喜於形的建築大觀 公路人推薦 曾經一起走過──台61線催生者的見證 附錄 台61線工程特色 台61線西濱快速公路路線圖 一日遊行程推薦 四季遊曆 台61線大事記 本書照片索引 自序 eye上台61線:以海之名的幸福公路 台61線,西濱快速公路,北起新北市八里區,南至臺南市七股區,全長約308 公里。 全程緊貼著海岸線,臺灣海峽的波光潾潾,一路相伴。 打破了以往以陸地為重心,對海洋則保持

防堵的姿態。 低打擾、低破壞、低侵犯,與沿岸生態保持微溫小距離。為的是讓人們擁有行的方便,然後重新與海洋立約—找回昔時先民以海洋為中介的開拓精神。 來吧,重新認識它,擁抱它,這屬於我們的海。 臺灣唯一全程臨海的快速道路 台61 線於民國80年核定,由於道路途中無需繳交通行費,被定位成疏運國道車潮的替代道路,也完整了西部濱海的路網。從臺灣的地理環境來看,台61線更是臺灣唯一全程臨海的快速道路,沿途可以欣賞西部濱海的特殊景致。 臺灣西部沿海地區原有台15線及台17線兩條公路,但彼此並未銜接,運能不足。為改善西部濱海路況,政府因此著手開闢台61線。公路自新北市八里起,縱

向串連了桃園、新竹縣市、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義,以及臺南共10個縣市,打通了海線的交通動脈。不僅拉進了人們與海的距離,也讓被時光凝結的海濱之鄉,一個個如珍寶般被世人相傳探訪。 從古地圖的視角感受土地 由於昔日長期禁止海域活動與忽略海洋教育的結果,使得臺灣並未建構起所謂的親海文化,海濱長期被視為邊際土地。被大海環抱的臺灣人,對海洋卻是如此陌生,關係是如此疏離。因此這一條濱臨著臺灣海峽的海洋公路,正是讓人直接迎向無垠大海的浩瀚之美,與感受海線人為幸福生計堅忍卓絕的打拚精神。 回溯十六、十七世紀,西方人探索東亞時所繪的地圖,即見當時從海上看往臺灣西海岸陸地的繪製視角。而採中國

傳統山水技法繪製的「康熙臺灣輿圖」,則以左右橫長的觀看方式及符號寫實地描繪當時的風俗與人文景觀。不僅顯現過去海陸交通網絡形塑的文化特質,也見證沿海地區的發展開端及先民與海的密切關係。時至今日,西濱地區代表臺灣漢人與移民文化抵達臺灣的起源,台61線正是串起這些文化節點的重要軸線。 尊重生態與地景的公路思維 台61線在興建過程中見證了臺灣近代的社會變遷。隨著環境意識提升,台61線在硬體建設的基礎上,也加入了注重臺灣西部臨海生態地景及歷史文化的軟體思維。 公路規劃時會考慮現地原有環境,進行不同工法的調整。在彰化濱海路段,便設置隔音牆、收斂型路燈,避免夜間車輛燈光噪音干擾潮間帶候鳥,

更會在候鳥度冬期間暫停施工。在南部路段,也回應公共工程節能減碳的目標,落實減碳策略,嘗試平衡便利交通與自然生態兩種價值,以彰顯公路建設與環境價值嘗試取得平衡的永續精神。 這條以大海為名的快速道路,串聯起沿線迤邐的美景祕境,呵護著蓬勃盎然的近海濕地生態,連結著一處處人情味小鎮與產業風貌,更承載著海線人南來北往的踏實築夢。 台61線,以海之名,幸福持續…… 編輯導讀 61號線上的幸福印記 從八里到臺南,308公里長路緊貼著西海岸迤邐前行。秋冬時東北季風相伴,在耳邊嘶吼;春夏時則或有熱帶氣旋來訪,無端一身濕透。 台61線上疾馳的旅人,也就是過客而已。真正的住民乃是千萬年前

因著演化而棲息在沙丘、沙灘上,乃至濕地裡的動植物。或許就是錯身而過的當下,某個河口有招潮蟹正睜大如火柴棒的雙眼,揮舞著大螫;也有白鷺鷥低頭悄然覓食。 整條海岸生物並不因先來後到而產生齟齬。偶或一長排人工栽植的木麻黃,就有鷲鷹科鳥類在裡面棲息著。抗旱、耐鹽的木麻黃只是號角,宣示著人在海岸線落腳的必要防護。更往裡面總有村鎮存在。 八里、竹南、大甲、彰濱、王功、布袋、北門……如明珠錯落鑲嵌。人落腳後使用自然資源,開發出漁塭、鹽田。當然還有一整片臺中平原、嘉南平原,秧苗綠到通透,卻又無邊無際。不知收割時節,軋米的香味,噴薄而出時,會不會飄送到台61 線這裡? 心總是飛得比嗅覺還要快。

港口的漁船每天載回新鮮漁獲,現撈現煮現吃;西螺米曾是貢米,除了做起飯來香Q有勁,還可以做成草仔粿、釀成的醬油沾什麼都是好滋味;蚵仔煎、虱目魚粥……也熱騰騰在鍋裡,等著人飽餐一頓。 千萬別趕集式地一路狂奔,記得找個出口休息一下,更別擔心路途有多遙遠,大甲媽、白沙屯媽祖、還有西螺媽,幾百年來,眼目未曾離開過這片土地。 何況就在自己土地上,路又會有多遠呢?看見了嗎?一鯤鯓、二鯤鯓、三鯤鯓、南鯤鯓、青鯤鯓……北冥有魚,沙洲是否隱隱形成好幾彎曲線?代天府王爺的令旗正在招展,府城臺南到了。 這麼長長緊貼西海岸的海路漫行,從眼眸與粼粼波光相會、海風吹拂過髮際剎時的輕鬆快活;還有置身這塊土地

因著歸屬而擁有的身心安頓……幸福的滋味是這樣被扎扎實實地演繹著。是的,幸福,就從台61線出發。 凝/老屋街區 時光凝結的風華絕代 海岸線絕美,令人心碎。可記得沿線所彌望之海洋,便是墾拓史中的「黑水溝」? 在先民開發的過程,沿海的鄉鎮,一直占有先驅者的地位;先民最早在沿海的港口處落腳,然後再由海岸慢慢向內陸發展。 今日台61線周遭的小鎮老街,漸漸剝落的建築中,還散發著曖曖含光的人文歷史風華。 藺草原鄉苑裡小鎮 苑裡,乍聽是個什麼地方?有一個相當具代表性的調查,來顯示民眾對它的認知:在交通部觀光局2019年舉辦的「22縣市經典小鎮」票選活動當中,第一階段開放民眾網路票選,苑裡脫穎而出獲得

第一名,超越了如瑞芳、大溪等人們較耳熟能詳的鄉間小鎮,顯示出它正在竄起的姿態。 它是紅磚的故鄉,也是藺草的故鄉,早在清初年間,當地平埔族婦女便利用大安溪下游生長的野生藺草編製草蓆等日用品。由於吸水性及透氣效果好,而廣受歡迎,到了日治時期更成了外銷日本的高級工藝品。 如此富有歷史的老街,一度計畫要進行道路拓寬,但是又因舊街房舍拆除而致兩造僵持著。新舊之間的僵持下,使得道路拓寬遲遲未能全面進行,於是留下了老街獨特的氛圍。走在老街上,可以看到剃頭店、柑仔店,以及還在手工剪漢藥的仁德中藥房,這些店鋪以一種停留在時間裡的形式,與現代人們急促的生活步調對話,也自在地展現著老年代的安祥寧靜。 巧致有韻梧棲老

街 還是要話說從頭……清朝康熙末年,中國福建一帶移民,來到沿海地帶開墾。搭起了竹寮,便在下南溝及草南溝之間的頂塭、下塭,以養殖魚蝦維生。 逐漸地,他們也從這裡往返對岸中國,船隻、竹筏自然就近聚集停靠在這裡,所以有了「竹筏穴」的稱呼。到了清乾隆末年時,商務已經鼎盛。帆船桅桿,一根根矗立在海上,像極了一片參天的樹林,因此被稱為「五汊」港,後來才改名為「梧棲」。 梧棲老街便是當年極繁榮時形成的。在王仲孚的紀錄裡,曾經提到:為了防禦盜匪,以前梧棲街的店鋪,分布在今天梧棲路兩側。街區內設有隘關五處、隘門九處、炮樓三座、銃櫃二座,官方且置文武口二處,以稽查往返船隻司稅收,並設有總爺館、保長館等。

從植物遺留談古環境重建與植物利用:以台南縣石橋遺址之蔦松文化為例

為了解決沙丘六部曲線上看 的問題,作者彭佳鴻 這樣論述:

台灣考古學對於諸多考古材料多已有所研究,但在眾多的考古發掘報告或研究中,植物遺留僅佔生態遺留的一小部分,而近年來學者已逐漸了解其重要性,並開始對其進行研究,尤其是微植物遺留部分。因此本文以植物遺留中的孢粉、矽酸體和炭化植物種實為材料,進行研究分析,討論石橋遺址蔦松文化時期的環境與植物利用。 根據地形學與地質學的研究文獻及遺址現地地層推測,石橋遺址蔦松文化時期的地形為一東北高、西北低,高程差約一公尺的平原,古曾文溪(?)亦發生一次河道變遷,從原本出海於學甲一帶,改往現今河道南方發展,約在土城子一帶出海。此時的石橋遺址主要受到曾文溪的影響,而非海岸的影響。另外,再配合孢粉分析、矽酸體分

析和炭化植物種實研究,得知遺址西北方應有水源的存在。 由於花粉的稀少,因而在石橋遺址蔦松文化時期的環境推論上無法進行,但透過孢粉分析、矽酸體分析和炭化植物種實分析,依然能對過去居住此地的人們的植物利用提供資訊,輔以民族誌資料,可知稻米、薏苡仁和破布子主要為食用,稻米和薏苡仁的採集為採穗而歸。竹來自採集,其功用為器具,包含獵具和武器,而芒茅屬可能為現地生長或採集而來,功用為燃料。另外,竹和芒茅屬可能為建材,但尚待未來對於石橋遺址柱洞與建築的詳細研究。苦楝亦是採集而來,非現地生長,作為燃料。石橋遺址蔦松文化層並無發現小米遺留,南科園區內多數遺址亦然,僅南科國小有發掘出土,如此地區上的差異,則

有待未來詳細的研究。 由於石橋遺址的土壤多為細砂到粉砂級,對於孢粉保存不佳,不利於孢粉研究。而矽酸體分析則比孢粉分析易於使用於石橋遺址。透過本次研究發現,即使是細砂到粉砂級的土壤,矽酸體含量依然不少,未來研究可多利用矽酸體分析。

來我裙子裡點菸

為了解決沙丘六部曲線上看 的問題,作者劉曉頤 這樣論述:

來吧,鑽入我變形蟲花色的裙子 無論你想跳舞或流亡,至少我可以掩護你 成功地點燃一支菸 ★詩作〈來我裙子裡點菸〉與〈綿羊黑暗中唱歌〉獲第十一屆葉紅女性詩獎 「詩是不貞之貞:有時陷於文字迷宮而有所悖離,卻在不覺中,畫出了一道溫柔致敬的手勢。」──劉曉頤 無論再體弱而忙碌,都要在壓縮的時空裡取暖,借來一點光。詩對她而言,是縫隙之光。以詩抵抗,對於遺忘與消逝…… 這是一部看似奔放,其實含蓄的詩集,如劉曉頤獲葉紅女性詩獎的同名詩作〈來我裙子裡點菸〉評審評語。作品分為四輯【我們只有一片草坪可以流亡】、【搶救時間廢墟】、【毛毯上的小太陽】、【我們在滂沱的黑暗裡相認】,共計收錄六十

九首詩作,含長詩及組詩,技巧翻新,意象上天下地,且質精量實,多為各大報刊登作品。其中廣受好評、獲喜菡文學網詩獎的〈途經〉一詩,向吹鼓吹叢書主編蘇紹連致敬,也是對於詩路沿途風光的珍惜致敬。 本書特色 這是一本令人重燃對詩與愛的信仰的詩集。 好評推薦 向 陽(詩人,臺北教育大學臺灣文化研究所教授) 宇文正(作家,聯合報副刊主任) 伊格言(小說家,國立臺北藝術大學講師) 辛 牧(詩人,創世紀詩社總編輯) 孫梓評(詩人,自由副刊主編) 凌性傑(詩人,建國中學教師) 陳義芝(詩人,臺灣師範大學教授) 張 堃(詩人,創世紀詩社海外顧問) 葉 莎(詩人,乾坤詩

社總編輯) 嚴忠政(詩人,第二天文創執行長) 「劉曉頤的詩,充滿奇詭的想像,她長於使用感官意象和語言,營造出曖昧、纏綿且渾沌的詩想世界。這本詩集寫出了一個自主的女性的聲音和話語。」──向陽 「劉曉頤是病於美的:一絲金線在手中,勾起情緒便開始織縫,忽然就有了宛似亂針繡般的奇花。……那形而上的裙子,想像中有如圓傘撐開,劉曉頤可能會更勤於塗換原本變形蟲的花色,但不妨礙任何想要點菸的人,到裙子裡,詩行間,燃燒一段有香氣的時間。」──孫梓評 「她透過種種言說方式,讓存有與歌唱同時散發能量。……我非常喜歡詩集裡那種一無所懼的果敢,詩人極力探勘幽暗意識,並且為自己找到一絲光亮,且不吝將

這份光照傳遞給讀詩的人。因為這樣,我總覺得劉曉頤的詩是對世界的祝福。」──凌性傑 曉頤的這本《來我裙子裡點菸》,走出柔美的春天,意象趨向華麗詭異,設色穠妙,如讀李賀詩;字詞肆意滑翔星河,有時降落頹牆邊,廢墟裡,冰刃上,但收服翅翼時,又往往抖落柔和的月光,柑橘的芳香,餘韻無窮。──宇文正 在愛情中,儘管「我們只有一片草坪可以流亡」,但如果有愛,或許,可能,一片草坪也就夠了──不僅於此,還可以撒嬌,傾側依偎於戀人的胸膛,「請你支持我苟活」。僅是詩題僅如此美麗,遑論詩句:「自從被撈起,往後都是餘生」……──伊格言 有人問我,昨天的劉曉頤和今天的劉曉頤有什麼不同?昨天的劉曉頤的詩顯得

有點生澀,但她在經歷一些詩研會及詩活動之後有長足的進化,語言精練,詩意與意象飽滿,令人驚艷,值得期待。──辛牧 她以豐饒的語彙,裸情的肢體,表現生存失重感;烘托記憶光影,塑造雙關義的挑逗,看似浮想聯翩,實則詭祕設計──讀者穿行於陌生、迷人卻又危險的詩行間,強烈感受到女性的入骨之愛,屬於新世紀詩人的深情告白。──陳義芝 煉金術師的神祕學問不為世人熟知,一如劉曉頤詩,在追求通俗的當代滲入神學掌故,又運用繁複、多層次的意象,引商刻羽,雜為流徵,背向千人一面的社會,可能也有曲彌高、和彌寡的寂寞。現代科學論證煉金的代價比金子更昂,堅守信仰也是不容易的,一如劉曉頤寫出高度精緻的詩,實是一種委身

藝術的執持。 詩集名為《到我裙子裡點菸》,那「裙子」其實是煉金之爐──亟盼知音人點菸燃火,一同參與這詩藝、人生的煉金奧秘。──余境熹 盛讚長篇作序 落 蒂(詩人,中國文藝協會理事) 靈 歌(詩人,野薑花詩社副社長)

蘭陽平原土地利用與海岸變遷關係之研究

為了解決沙丘六部曲線上看 的問題,作者陳癸月 這樣論述:

摘要 台灣近年來隨著經濟發展需求所帶來的河川築壩、攔水、攔沙等工程,及河床採砂、對海岸土地利用與海岸工程設施的急遽擴張、開闢各種產業地帶,並修築港口、防波堤及其他設施,使得影響海岸地形變遷的因子日益複雜且變化更加快速。本研究主要探討蘭陽平原等高線100公尺以下的地形區所瀕臨的海岸線,其平均高潮線自1960∼1997年的變遷情形;並針對平均高潮線往內陸推移5公里,所涵蓋區域之土地利用作空間分析,並建立土地利用與海岸變遷之間的相關性及多元迴歸模型。 為證明土地利用與海岸變遷之間的相關性,分別比對1960、1975、1990及1997年1/50000地圖,分

析蘭陽平原土地利用之空間發展型態、利用GIS將不同年代海岸線作套疊分析,瞭解海岸變遷情形;透過土地利用與地層下陷的相關性分析,找出影響海岸變遷重要因子──地層下陷──和土地利用變遷之間的相關係數,間接證明土地利用與海岸變遷的關係。最後以含定性變量的Logistic迴歸模型建立土地利用與海岸變遷之相關性。 於蘭陽平原土地利用空間發展與變遷過程中發現,平原地區是人類活動集中的地區,以1960、1975、1990至1997年4期之土地利用圖作比較,可看出土地利用大致的變遷情形:水稻田為平原土地利用的主體、聚落主要沿道路沿線發展,而養殖漁業在1990年的土地利用途中明顯增加,於平原

的東部沿海地帶,北起頭城、南迄五結密集的分佈。本應為顯著向外堆積之蘭陽平原海岸,各年代的地圖比對後發現,近三、四十年來不但沒有明顯的堆積出現,甚至出現後退的區段。克利金推估出的結果顯示,下陷量最大的區域以頭城和蘭陽溪出海口為最,年下陷量均達20公分以上,套疊土地利用圖發現,此地恰好重疊在魚塭養殖面積最為密集之處。 地層下陷年速率與各年土地利用面積的相關性分析發現,道路、聚落與地層下陷相關性較高,呈正相關,其次為魚塭,亦呈中度正相關;與水稻田面積則呈現負相關的趨勢。Logistic分析結果顯示,魚塭在距海岸buffer1∼2公里內,和海岸線變遷呈現出魚塭面積越大、海岸侵蝕狀況

越明顯的顯著相關;而沿海聚落則在buffer2∼3公里內和海岸線變遷的迴歸式也具有顯著性,即聚落面積越大,侵蝕狀況越明顯。證明人為土地利用改變,確實會影響海岸變遷,尤70年代起蓬勃發展的沿海地區養殖漁業、河川上游的整治工程等,導致地下水位下降、沿海地層嚴重下陷,導致河川補注地下水量增加、逕流量減少,加上治山防洪計畫、在上游設置攔沙壩、興建堤防圍堵、設堰攔阻取水,使得輸砂能力明顯減弱,致海岸沙源減少,於是造成了蘭陽平原海岸今日受親時候退的現況。 關鍵詞:土地利用、海岸變遷、地理統計、Logistic迴歸、地理資訊系統

想知道沙丘六部曲線上看更多一定要看下面主題

沙丘六部曲線上看的網路口碑排行榜

-

#1.组建私有移动安全网- 蒲公英4G无线路由器 - 聚超值

从图标曲线来看,蒲公英4G无线路由器在信号覆盖能力表现还是可以的,面对B点、C点这种距离较远墙面较多的环境也能够保持在-60强度以内的信号,很大程度上 ... 於 best.pconline.com.cn -

#2.电影小说- 商品搜索- 京东

沙丘六部曲 (同名电影狂揽6项奥斯卡大奖!《降临》导演执导、“甜茶”“灭霸”、张震等主演) 每个“不可不读”的书单上都有《沙丘》!伟大的《沙丘》六部曲中文版初次完整 ... 於 list-chaoshi.jd.com -

#3.沙丘(5)異端|讀書共和國網路書店

全新編修譯本.《沙丘》小說六部曲.首次完整登台. ◇. 《沙丘》從面世以來一直是科幻小說界不可動搖的巨星,但是,這部鉅作之所以經典,正因為它從不 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#4.以《地海传奇》系列为例,浅析厄休拉·勒古恩的叙事技巧(上)

在奇幻大师K·J 帕克的奇幻小说法庭斗剑三部曲的第一部《钢之色》中,主角巴达斯·洛雷登的哥哥高戈斯·洛雷登曾在草原人对佩里美狄亚胶着的攻城战中偷偷潜入 ... 於 www.gcores.com -

#5.《美麗的凶器》东野圭吾/本书中惡意的殺戮一發不可收拾/epub ...

有目擊者證實,兇手似乎是一名身材高挑、曲線完美的的女子… ... 《美麗的凶器》东野圭吾/本书中惡意的殺戮一發不可收拾/epub+mobi+azw3 Kindle版+多看精排版下载 ... 於 www.fast8.cc -

#6.【情報】(有雷)舊聞安德魯《蜘蛛人3》棄拍內幕漫威直白 ...

原文描述比較詳細,凱文費吉講了個比喻,就像DC 請諾蘭製作蝙蝠俠三部曲一樣成功,. 既然有間公司可以做的那麼好(漫威電影宇宙),只需請他們製作電影就行。 艾米 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#7.2022 Watches & Wonders 錶展9大精選亮點:伯爵Piaget、泰 ...

花開有時,曲終人散,但世家帶來的感動不息。 ↑Lady Arpels Heures Florales 腕錶. ↑Lady Arpels Ballerines Enchantées 腕錶 ... 於 www.wazaiii.com -

#8.沙丘电影解说 - 书僮解说

《沙丘》史诗级的伟大科幻电影,15万字的详细解说–书僮说电影. 首页 · 欧美电影; 正文. 0 124 0 ... 魁萨茨·哈德拉克是沙丘中最核心的概念,贯穿沙丘六部曲。). 於 www.sutonmo.com -

#9.苗栗海岸復育研究(1/2)期末報告 - 水利署

圖6-27 苑裡海岸飛砂粒徑分布曲線圖............................... 6-58 ... 及勘查等,竹南清天泉段海岸之侵蝕現象,主要為防風林外緣沙丘邊坡有淘. 於 www-ws.wra.gov.tw -

#10.《沙丘》六部曲合集 - 西方奇幻小说网

《沙丘》六部曲合集. 作者:[美]弗兰克·赫伯特. 沙丘. 内容简介:. 《沙丘》系列第一部,这部规模宏大,情节曲折的宇宙史诗的序曲中,亚崔迪家族陷入了绝境,少年保罗 ... 於 www.westnovel.com -

#11.微言: 中國當代長篇小說歷史敘事研究(2000 - 臺灣大學

在研究方法上,則借鑑後現代學說對宏大敘事和歷史敘事的反思、烏托邦概. 念及其文學的寓言性。所論作家作品以中國主流純文學為主,香港文學與中國科. 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#12.107 年桃園市推動空氣污染防制暨氣候變遷調適計畫期末報告 ...

此外,在. 實務推動上也需考量桃園市過去低碳城市所推動之減緩工作,進行減緩與調適. 雙軌策略整合,方可在有限資源與時間下,集中資源推動綠色施政,驅使桃園. 市邁向城市 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#13.奇幻小說 - 好讀

《哈利波特一:神秘的魔法石》 托爾金【魔戒】 喬治‧馬汀《冰與火之歌》 C.S.劉易斯《納尼亞傳奇》 娥蘇拉.勒瑰恩《地海六部曲》 ... 於 www.haodoo.net -

#14.第一人稱單數(村上春樹) - 買書書BuyBookBook

跳出旁觀者觀察描寫的故事框架,由我作為故事的主述者寄附在回憶這個旋律的延伸曲線上,無定軌的視角接縫出新的故事篇章,由複眼形態看人生,那些看似 ... 於 buybookbook.com -

#15.[普雷] 佳作以上經典未滿的沙丘

前陣子媒體試映會出來之後,臉書被瘋狂好評洗版,加上某電子書平台周年慶祭出超高額的門檻,很多閱眾紛紛購買了《沙丘》六部曲,讓人不得不對這部電影 ... 於 ptthito.com -

#16.加拿大- 鳳凰百科

加拿大(Canada)在第二次世界大戰之前,只不過是地理上的一個名詞,它的 ... 的馬蹄瀑布都屬於美國;加拿大只擁有一部分的馬蹄瀑布,上端曲線弧長約 ... 於 wd.travel.com.tw -

#17.阅读页

“我进来时,看见屋顶上挂着我们的旗帜。”杰西卡说。 公爵看了看父亲的画像。“你准备把画像挂在哪儿?” “就在这里的什么地方。”. 於 wap.cmread.com -

#18.【逃出立法院】無雷影評:認真的人,通通給我去死!

影劇好有梗x沙丘六部曲限時優惠! 【首度專訪】陳姸霏、劉子銓的《無聲》遊戲! 於 filmemestw.wordpress.com -

#19.新書快報。The Book Reviewer @ Taiwan

神秘讀者阿鬼跟作者幹上了,他指稱作者思慮不周,寫出了有缺陷的作品, ... 沙丘六部曲大家出版我們若一味追隨某位能力與道德都高超的人,放棄自己的思考和行動,把 ... 於 anchor.fm -

#20.langdata/chi_tra.wordlist at main · tesseract-ocr ... - GitHub

的 . ) (. : , 。 /. ,. 年. 月. > 、. 一. 我. 在. 與. 是 ! 日. ] [. 】 【. 及. 第. 小. 有. 服務. 區. 網. 上. 為. 不. 之. 文章. ~. 中. 人. 了. ‧. 大. 於 github.com -

#21.《沙丘六部曲》PDF电子版陪你一起成长 - 知乎专栏

下载链接: 沙丘六部曲保罗按下控制盘上发亮的行动顺序开关。机翼迅速向后下方折起,将扑翼飞机送出了老巢。当机翼锁定在爬升姿态时,喷气舱开始喷射源源动力。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#22.2022好書推薦!誠品TOP10暢銷書一次看,《沙丘六部曲》

誠品TOP10暢銷書一次看,《沙丘六部曲》、股癌《灰階思考》都上榜. 即便疫情肆虐,仍要堅持閱讀! By Dalal Chen. 2022/02/16. 於 www.womenshealthmag.com -

#23.50元以上- Kindle电子书限时特价- Amazon.cn

阿加莎·克里斯蒂侦探小说大全集(全85册)(世界上最畅销的侦探小说作家阿加莎·克里斯蒂作品,国内首次集齐出版 ... 伟大的《沙丘》六部曲(读客熊猫君出品。 於 www.amazon.cn -

#24.貓戰士六部曲線上看2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的 ...

NILLKIN SAMSUNG Galaxy Note 10+ 菱格紋纖盾保護殼$搶先看$ ... 【潘克拉】煙火花燈籠褲-F FREE黑○搶鮮○ · 貓戰士六部曲幽暗異象之三:破碎天空↘ . 於 year.gotokeyword.com -

#25.沙丘六部曲(6冊合售) | 誠品線上

沙丘六部曲 (6冊合售):《沙丘》,這套「科幻小說中的聖經」,是無數影視作品的搖籃,作者全力刻畫的生態危機、對宗教的批判,在半世紀後頻頻遭遇極端氣候、宗教衝突的 ... 於 www.eslite.com -

#26.超期待的《沙丘》六部曲套書開箱|編輯小姐Yuli - YouTube

沙丘#大家出版#Dune開箱我的《沙丘》六部曲套書!Q1:《 沙丘六部曲 》為什麼選擇簡體譯稿,不能找台灣譯者重新翻譯嗎?https://bit.ly/3sM6EgtQ2:主要 ... 於 www.youtube.com -

#27.《沙丘》六部曲- (美)弗兰克·赫伯特 - 起点中文

《沙丘》六部曲是(美)弗兰克·赫伯特创作的科幻类小说,起点中文网提供《沙丘》六部曲部分章节免费在线阅读,此外还提供《沙丘》六部曲全本在线阅读。 於 book.qidian.com -

#28.Top 100件讀曲- 2023年5月更新- Taobao - 淘寶

【點讀版】凱迪克繪本獎自然探祕之旅5冊五部曲精裝硬殼科普繪本一座島的600萬年大 ... 沙丘六部曲同名電影狂攬6項奧斯卡大獎《降臨》導演執導“甜茶”“滅霸”每個“不可不 ... 於 world.taobao.com -

#29.下单金额突破3114亿!京东11.11晚8点再创纪录 - 新华社

... 小说的骄傲《三体》再次成为销量担当,成交额同比增长3612%,沙丘六部曲受 ... 从服饰消费来看,参与京东11.11的Z世代用户数是去年同期的3倍。 於 www.news.cn -

#30.沙丘上的那条线叫什么 - 抖音

第28集| 古人怎么想象出来的这种刻在沙漠上的巨型文字,看看纳斯卡线条的 ... 夕阳染沙,高大沙丘脊线如刀削一般,像上帝画下的一道曲线,在侧逆光的 ... 於 www.douyin.com -

#31.第一人稱單數- PChome 24h書店

綜觀全書,最後發現活著不就是一首對於青春、愛與死亡的追想曲。 特別推薦: 《東京奇譚集》品川猴的初登場 ☆目錄: 石枕上 奶油 於 24h.pchome.com.tw -

#32.看懂电影《沙丘》,你需要做的唯一功课:读小说 - 資訊咖

此后,《沙丘》六部曲广为人知,而围绕着《沙丘》小说的前传及各类补充同样获得不少关注。 有人总结目前沙丘的宏大宇宙版图主要分三块:. 於 inf.news -

#33.【中字】半小时带你看完《沙丘》全六部曲剧情 - BiliBili

【中字】半小时带你看完《 沙丘 》全 六部曲 剧情. 巴别之鱼. 立即播放. 打开App,看更多精彩视频. 100+个相关视频. 更多. 《 沙丘 》小说正传6部合集-全 ... 於 www.bilibili.com -

#34.服务更好京东11.11晚8点火爆开场“不熬夜”点燃品质消费热情

另外,在品牌和商家扶持上,京东国际也同样交出了优秀战绩。 ... 其中,受电影《沙丘》上映影响,沙丘全集六部曲销售额增长53倍。 於 www.21jingji.com -

#35.沙丘六部曲- 袏枊東洲 - 简书

沙丘六部曲. 袏枊東洲. 简书作者. 2022-02-10 22:43IP属地: 广东 打开App. 谨以此书献给那些孜孜不倦的劳作之人,谦卑且景仰地奉上这本预言之作。 《沙丘》. 於 www.jianshu.com -

#36.京东“双11”半日战报出炉,下单金额突破3114亿元_成交额 - 搜狐

科幻图书中,国产科幻小说的骄傲《三体》再次成为销量担当,成交额同比增长3612%,沙丘六部曲受电影上映影响持续热销,成交金额同比上涨了1382%;半 ... 於 www.sohu.com -

#37.科幻小說與奇幻小說電子書| Rakuten Kobo 台灣

黑暗元素三部曲:黃金羅盤、奧祕匕首、琥珀望遠鏡(故事. 魔法圖書館的祕密電子書by 瑪格莉特·羅 ... 新增至購物車. 沙丘六部曲電子書by 法蘭克‧赫伯特, 顧備, 蘇益群 ... 於 www.kobo.com -

#38.誠品書店2021年10大暢銷榜公佈!《沙丘》進榜、理財書包辦 ...

電影熱潮席捲全球、被譽為「科幻小說聖經」的《沙丘六部曲》,內容融合科學事實、環境保護主義等,跳脫科幻小說常見故事劇情,曾獲雨果獎、星雲獎, ... 於 style.yahoo.com.tw -

#39.沙丘六部曲kobo的彩蛋和評價 - 電視影集電影和影城推薦指南

沙丘六部曲 kobo的彩蛋和評價,在FACEBOOK、PTT、YOUTUBE和這樣回答,找沙丘六部曲kobo在在FACEBOOK、PTT、YOUTUBE就來電視影集電影和影城推薦指南,有線上看. 於 cinema.mediatagtw.com -

#40.特别好评《沙丘:香料战争》新更新路线图含多人游戏 - 游侠网

Steam特别好评即时战略游戏《沙丘:香料战争(Dune: Spice Wars)》的新更新路线图公布,通过该图玩家们可以看到本作未来的更新计划,其中有透露之后 ... 於 www.ali213.net -

#41.【套書】威爾斯科幻經典四部曲線上看,文學線上看 - BookWalker

本套書內含:時光機器【威爾斯科幻經典四部曲➀】世界大戰【威爾斯科幻經典四部曲➁】 ... 莎士比亞」,《沙丘》、《二○○一太空漫遊》、《基地》系列、《地海六部曲》… 於 www.bookwalker.com.tw -

#42.沙丘六部曲【套書】 - 博客來

書名:沙丘六部曲【套書】,原文名稱:Dune,語言:繁體中文,ISBN:9789865562342,頁數:3304,出版社:大家出版,作者:法蘭克‧赫伯特,譯者:顧備,蘇益群,老光, ... 於 www.books.com.tw -

#43.嘴唇除了接吻,更重要的目的是吸睛_百科TA说

黑皮肤女人特有的像紫红色葡萄一样的丰满嘴唇使二奶奶恋儿魅力无穷。 《沙丘》六部曲中艾达荷看到杰西卡的脸时,丰满性感的嘴唇描写也十分抢镜。 於 baike.baidu.com -

#44.病毒星球[美] 卡尔·齐默 - 有赞

伟大的沙丘六部曲. ¥ 289. 《中国古典处世四书》全4册,修身、处世、待人、接物,中国人安身立命的智慧宝典. ¥ 163. 《中国大历史》(套装8册),季羡林题词的历史书, ... 於 detail.youzan.com -

#45.关于《沙丘》,你需要了解的10件事 - 什么值得买

这确实是个没办法的事情,因为《沙丘》的故事实在太庞大,一部电影根本拍不完,至少一个三部曲起算。 总结来说,《沙丘》的故事背景设定在遥远的未来, ... 於 post.smzdm.com -

#46.《沙丘六部曲》導讀:從「存在」「宗教」與「價值」這三重結構

文:周偉航(倫理學研究者). 【導讀】沒有救主的世界:沙丘的存在、宗教與價值. 「這世上沒有救世主,也沒有神仙皇帝。要創造人類的幸福,全靠我們 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.迷誠品 - SoundOn 聲浪

在付出關愛之前,請先回頭看看自己。 ... 邊聽邊讀《沙丘六部曲》 >> https://eslite.me/494rgh 《沙丘電影設定集》 >> https://eslite.me/48s25c . 於 feeds.soundon.fm -

#48.2021誠品書店十大暢銷書!沙丘六部曲也上榜 - Cosmopolitan

《沙丘六部曲》也上榜,第一名「這本書」絕對必收! 書蟲們,暢銷書TOP10推薦給妳啦! By Amber Lin ... 於 www.cosmopolitan.com -

#49.沙丘六部曲- 图书 - 豆瓣读书

沙丘六部曲 豆瓣评分:8.1 简介:阿拉吉斯,沙丘,荒漠之星。極度炎熱乾燥的氣候可以輕易奪去生物的水分和性命,這裡卻也是全宇宙不可或缺的「香料」唯一的出產地。 於 book.douban.com -

#50.京东图书“423阅读狂欢节”启动多措并举让读者“轻松低价买好书”

... 册)》、《沙丘六部曲》、《历史太好玩了!古代帝王群聊》、《Chat:AI革命》、《2023新版小学语文三段式阅读答题公式》、《麦肯锡经典四部曲( ... 於 caijing.chinadaily.com.cn -

#51.60 本好書2023股價

誠品TOP10暢銷書一次看,《沙丘六部曲》、股癌《灰階思考》都上榜即便經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博10年期以上 ... 於 294546017.przedszkole401.edu.pl -

#52.歸?.溪州.青春夢:喬大與他的喬咖啡夢想屋 - PChome商店街

最美麗的人生第二曲線彰化溪州出身的喬大,從科技菁英轉身回鄕務農,實打實地捲起袖子來親力親為,打造 ... 鐵粉團隊,有你們真好喬東喬西喬咖啡,有空去看看這傻蛋069 於 www.pcstore.com.tw -

#53.【沙丘】速看原著小說《沙丘》六部曲,第一部劇情 - YouTube

【 沙丘 】速看原著小說《 沙丘 》 六部曲 ,第一部劇情. 火星生存长老. 火星生存长老. 1.44K subscribers. Subscribe. 20. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#54.沙丘六部曲- 法蘭克‧赫伯特| Readmoo 讀墨電子書

保羅的出現,是宇宙億萬人類的幸,還是不幸…… 反英雄敘事、生態文學、社會寓言、人類演化的想像全新編修譯本.《沙丘》小說六部曲.首次完整登台. 於 readmoo.com -

#55.《沙丘》口碑两极化,到底是什么扼住了科幻IP的“喉咙”? - 36氪

《沙丘》六部曲在欧美的书迷以千万计,早就培养出庞大的“原著文化”群体,他们是影片的精神监制,同时也是电影改编原作的最大阻力。 因此,维伦纽瓦导演尽 ... 於 36kr.com -

#56.科幻小说历史价格查询

降价榜单 . 同分类; 同品牌 · 京东降价24 正版包邮《沙丘》六部曲(套装全6册)每个“不可不读”的书单上都有《沙丘》中文版完整版读客外国小说 · 京东降价24 【包邮】沙丘 ... 於 www.tbkong.com -

#57.新進館藏 - 敏實科技大學-圖書館

致,一直過於努力的妳, 時間,才是最後的答案, 傻瓜一直在路上:生命的練習曲 ... Bank4.0:金融常在,銀行不再, 沙丘六部曲, 歡迎光臨夢境百貨:您所訂購的夢已銷售 ... 於 lib.mitust.edu.tw -

#58.金門日報全球資訊網-副刊文學

從二○○七年到二○一四年,八年間我相繼出版長篇小說六部,中篇小說及評論各一本。 ... 拐向『同安渡頭』海岸邊的農田,那裡是一大片荒野沙丘連海邊沙灘,大約有一百 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#59.書名

貓戰士七部曲破滅守則之四:黑暗湧動 ... 我心裡住著㇐隻刺蝟:看懂你的人生劇本與內在防衛機制,. 療癒各種人際傷 ... 沙丘六部曲【套書】. 大家出版2021. 於 ws.hl.gov.tw