沒有成員退出群組的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LisaHeffernan寫的 孩子長大了,我們該怎麼辦:給父母的分離焦慮指引,用聆聽與信任,陪伴青少年探索戀愛、升學、人際關係與獨立的成長課題 和(德)康拉德·阿登納的 阿登納回憶錄(全四冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站line群組顯示沒有成員 - 軟體兄弟也說明:line群組顯示沒有成員, *退出群組: 1、打開你的好友名單,選擇想退出的群組2、點選頁面右上方的齒輪圖案3、選按「退出群組」後選擇「是」即可*離開多人聊天室: 1、 ...

這兩本書分別來自高寶 和上海人民出版社所出版 。

東海大學 社會學系 劉正所指導 楊儒晟的 補界人生:補教老師的去留抉擇與補習班經營策略 (2021),提出沒有成員退出群組關鍵因素是什麼,來自於補習班教師、社會流動、赫緒曼、離開發聲與忠誠、調查研究、補習文化、經營策略。

而第二篇論文佛光大學 學習與數位科技學系 許惠美所指導 施信吾的 教育部「國民電腦應用計畫」之評估研究—以宜蘭縣國小學生個案為例 (2008),提出因為有 國民電腦、數位落差、資訊素養、個案研究、線上輔導的重點而找出了 沒有成員退出群組的解答。

最後網站有人刻意加入Line群組,再將原本的成員退群 - 法律百科則補充:有人刻意加入Line群組,再惡搞將原本的成員退群,造成群組麻煩,有沒有法規可以約束這樣的行為呢? ... 除非是直接拿別人的手機解鎖、退出群組,或刪除所有訊息。

孩子長大了,我們該怎麼辦:給父母的分離焦慮指引,用聆聽與信任,陪伴青少年探索戀愛、升學、人際關係與獨立的成長課題

為了解決沒有成員退出群組 的問題,作者LisaHeffernan 這樣論述:

原來孩子長大獨立後,我們會這麼心酸。 美國父母搜尋次數排名第一的社群網站, 大學校長、兒童醫學專家與青少年教養作家一致好評, 家有青少年父母的所有困惑,都可以在本書中找到解答。 來拜訪的親戚炫耀孩子申請上了頂尖大學, 隔壁鄰居的孩子三天兩頭回家吃飯, 為什麼別人家的孩子總是不會讓父母失望? 我們深陷於焦慮、困惑、自責、失落的循環, 開始懷疑自己做錯了什麼,是不是有哪裡不正常? 當孩子開始早出晚歸、沉默不語,一回家就關上房門,一句關心的話語也可能讓家裡瞬間淪為戰場。心灰意冷之餘,也許你很難不這麼想—— ◆孩子不再需要我了嗎? 沒有不需要父母的孩子

,是你的愛給錯了方向。孩子需要的只是最單純的陪伴。 ◆我只是希望孩子快樂,這樣不對嗎? 所有父母都希望孩子健康,卻忘了教他們如何快樂。讓孩子開心的事,才是你應該關心的事。 ◆我這麼做,是不是在給孩子壓力? 唯有真正聆聽與同理,才是孩子的「需要」,而不是你的「想要」。 「孩子長大了,我們該怎麼辦」是全世界父母心中共同的疑問。 本書作者緣於自身遇到的煩惱,成立最受青少年父母歡迎的社群網站,彙集所有父母心中說不出的苦、找不到答案的煩惱,幫助所有用盡全力、筋疲力竭的父母找到改變的方向。 書中列出了九個在青少年時期最常見的親子課題,包含:家庭、心理狀態、生理健康、愛情與

性、課業等。對於多數父母常見的教養問題,書中也提出了一針見血的建議,例如: 停止追蹤與監控,讓孩子學會為自己負責 父母不該一邊說著交朋友很重要,一邊問孩子「成績如何?」 別把自己的期待放到孩子的身上,他們最該學習的是懂得愛人與值得被愛 父母該讓孩子知道婚姻不是童話故事 孩子的選擇比學校的排名更重要 孩子成年以後,不要用任何方式(包含賄賂或洗衣服)拜託他常回家 本書羅列各領域專家的實用建議,幫助父母化解分離焦慮,平衡情緒風暴,放手讓孩子獨立的同時維繫家庭的親密感,成為孩子願意依靠的後盾。 聽聽孩子怎麼說 「當父母不在身邊時,你會開始思念他們。更令我難過

的是,自己已經不再和他們待在同一個郵遞區號的地方了。」——安娜,21歲 「你們必須相信我能做得到,就像學走路或學騎腳踏車那樣,你們牽著我的手,然後教我怎麼做。剛開始那幾次,我可能跌得鼻青臉腫,甚至流血,或許還哭了,但是我最後還是學會了。現在也是一樣。」——馬克,17歲 「對於家中患有焦慮症孩子的父母,請鼓勵他們走出宿舍,也請不要停止對他們說你愛他或她。雖然我們不願意承認,但我們每天都很想念你們。」—瑞秋,19歲 「剛搬進宿舍時我感到很害怕,雖然我從高三時就迫不及待夢想著有一天能住大學宿舍。我媽把車停在停車場,幫我把東西搬進宿舍裡,那時候我才突然驚覺自己真的只是一個人了,而我的

家人都在遙遠的另一座城市。」—瑪雅,21歲 「一直不斷聯繫大概最容易把孩子推得更遠。如果能給我們一些空間,你們打來的電話對我們才會更有意義。」—卡莉,大二生 育兒作家一致盛讚 「麗莎與瑪莉提供了我們一直在等待的書:一本充滿智慧、資訊充沛且不可或缺的指南,述說現代父母該如何養育從剛升中學到即將成年的青少年。這本書既實用又深刻,充滿了明智的建議,並描述了我們應當如何支持自己的孩子。我會向所有我認識的父母推薦這本書,並準備一本放在手邊,以解決我自己生活中會遇到的親子問題。」——麗莎.達摩爾(Lisa Damour),心理學博士、青少女心理專家,著有《少女心事解碼》、《我們的女兒怎麼了?

》 「除了這本書,我沒有其他更值得推薦的資源了。對於希望撫養出獨立自主、有能力且有韌性、感受到自己被深愛著的孩子的父母來說,這本書會是寶貴的指南。」——潔西卡.雷希(Jessica Lahey),著有《每一次挫折,都是成功的練習》 「這本書將幫助您理解如何支持您的青少年邁向成年,並提供充分且紮實的專家建議。在這本精巧易懂的指引中,每位父母都能找到他們需要的東西。」——蘿蕊.葛利布(Lori Gottlieb),著有《也許你該找人聊聊》 「在這段極度緊湊、甚至可能有些荒唐的過渡期中,沒有什麼是比這本書更好的禮物了。書中的這些專家建議對我來說是無價的。」 ——凱莉.柯利根(Kel

ly Corrigan),著有《當時應該說出口的話》 「這本書適合想要建立牢固、健全、有彈性的人際關係的父母,幫助您的少年適應現代生活的複雜性並準備好步入成長的下一個階段。作為大學校長,我希望每個父母都能讀這本書,並以此作為與孩子互動和指導的指南。」 ——亞當.溫伯格(Adam Weinberg),丹尼森大學校長 「麗莎與瑪莉已經創建了一個由父母和教養專家組成的卓越社群。通過這本新書,他們擴大了青少年教養的覆蓋範圍,將專家提供的知識與育兒社群成員的經驗融合在一起。他們開闢了一個關於青少年教養的『數位茶水間』話題,並提供了前瞻性的意見來幫助父母引導家中的青少年建立獨立性,以及所有人在

孩子邁向成年的過程中都在努力尋求的健康依存關係。」 ——肯.金斯伯格(Ken Ginsburg),費城兒童醫院青少年醫學專家父母與青少年交流中心聯合創辦人 各界專家盛情推薦 王意中|臨床心理師、王意中心理治療所所長 岑永康、張珮珊|節目主持人 李顯文|《STEP高效能父母學》作者 陳安儀|親職專家 陳志恆|諮商心理師 陳其正(醜爸)|親子作家、講師 彭菊仙|親子作家 曾心怡|臨床心理師、心理師的媽寶研究室版主 趙介亭(綠豆爸)|可能幸福學院創辦人

補界人生:補教老師的去留抉擇與補習班經營策略

為了解決沒有成員退出群組 的問題,作者楊儒晟 這樣論述:

補習教育,一直是臺灣教育文化中的特殊現象。過去研究多忽略對補習班教師的探與對補習班營運情況之理解。本研究從供給端出發,聚焦在補習班老師以及補習班,嘗試與Hirschman之Exit, Voice和Loyalty概念對話,檢視補習班教師的去留抉擇,並試圖探究補習班經營策略。經過多階段的調查研究、深入訪談與田野蹲點,本研究可整理出以下幾項重點。 第一,補習班類型與補習班教師的組成方面:北部有較多的補習班,就類型而言升學文理補習班為數最多、語言才藝次之,證照考試類最少。但是證照考試類與北部平均聘任最多的教師,不論其性別或專/兼任皆然,僅語言才藝類之女性教師較多。我們認為這與女性多為兼

任、男性多為專任有所關連。在個人特徵上,年齡平均為42歲、大學學歷居多,且多為專任、任教學科。在專業特質上,不到兩成的教師領有教師證。而工作歷程上,平均年資約15年、待過約3間補習班。可見補習班教師的職涯並不算長,且流動情況高。 第二,對補習班教師而言,性別、婚姻狀態與身份類別在工作經驗與去留抉擇態度上都有明顯差別,而工作經驗和去留抉擇態度之間也存在高度相關。因此,Hirschman的離開、發聲與忠誠的理論架構,頗為符合補習班教師的情況。離開態度越高者,其發聲態度也較高;忠誠則扮演調節去留抉擇的功能,其不僅能強化發聲態度,同時也能降低離開態度。儘管在假設情境下,僅忠誠發揮效用;但再加入工

作經驗後,可調節忠誠的影響。 第三,補習班的營運特徵,包括「有彈性的市場最大化」、「沒有門檻的專業化」、以「話事人、班底和情感連帶」作為掩飾內部權力關係的互動模式,以及「域內尊重、跨域合縱」的整體經營方針。同時,我們也看到補習班組織對內部成員,以及對政府或社會環境有更多的能動性展現。若將補習視為對正規教育的出口(exit),那麼補習班組織則扮演著敢於對政府或當前教育制度發聲(voice)的關鍵角色。

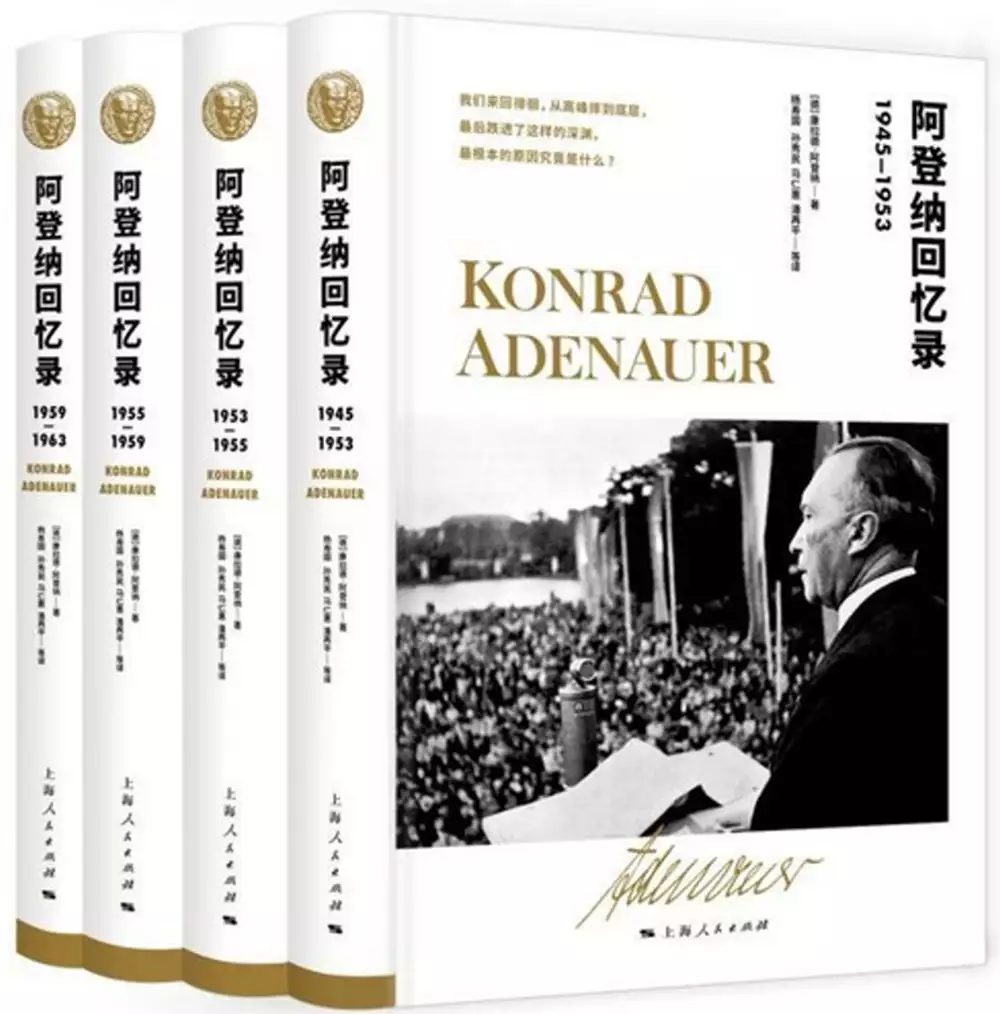

阿登納回憶錄(全四冊)

為了解決沒有成員退出群組 的問題,作者(德)康拉德·阿登納 這樣論述:

《阿登納回憶錄(套裝共4冊)》是聯邦德國首任總理阿登納1963年退出政壇後撰寫的回憶錄,記載了他在1945—963年期間所經歷的國內外主要歷史事件,以及他個人的主要觀點。 全書共四卷,其中第四卷為其家人根據阿登納遺稿整理而成。阿登納一生經歷了德意志帝國、魏瑪共和國、納粹時期、盟國佔領期和聯邦德國五個重大歷史時期,從政經歷豐富,回憶錄內容豐富而龐雜,它展現了德國作為一個戰敗國,如何面對新的政治、社會問題,如何進行思考和行動。由於阿登納異常豐富的經歷和他對德國在戰後複雜的形勢下重新快速崛起及在宣導法德和解、歐洲統一上所產生的巨大影響,再加上聯邦德國在冷戰初期所具有的獨特地位

,《阿登納回憶錄》自出版起就成為國際政治、德國史、歐洲史和整個世界史領域的廣受關注的重要文獻。 全書共四冊: 《阿登納回憶錄(1945-1953)》是聯邦德國首任總理阿登納1963年退出政壇後撰寫的回憶錄,記載了他在1945—953年期間所經歷的國內外主要歷史事件,以及他個人的主要觀點。 《阿登納回憶錄(1953-1955)》是聯邦德國首任總理阿登納1963年退出政壇後撰寫的回憶錄,記載了他在1953—1955年期間所經歷的國內外主要歷史事件,以及他個人的主要觀點。 《阿登納回憶錄(1955-1959)》是聯邦德國首任總理阿登納1963年退出政壇後撰寫的回憶錄,記載了他在1955—195

9年期間所經歷的國內外主要歷史事件,以及他個人的主要觀點。 《阿登納回憶錄(1959-1963)》是聯邦德國首任總理阿登納1963年退出政壇後撰寫的回憶錄,記載了他在1959—1963年期間所經歷的國內外主要歷史事件,以及他個人的主要觀點。

教育部「國民電腦應用計畫」之評估研究—以宜蘭縣國小學生個案為例

為了解決沒有成員退出群組 的問題,作者施信吾 這樣論述:

本研究之目的是於以數位落差的觀點了解教育部國民電腦應用計畫的實施成效。本研究有以下四個研究問題:(一)國民電腦應用計畫解決如何數位落差問題?(二)國民電腦應用計畫中,受補助家戶學生、家長與志工教師之互動情形為何?(三)國民電腦應用計畫中,受補助家戶學生、家長與志工教師如何體國民電腦應用計畫之認知為何?(四)國民電腦應用計畫對於受補助家戶學生、家長而言之成效為何?本研究採用「個案研究」之研究方法,以兩組宜蘭縣國小學童、家長及志工教師共七人為研究對象。研究發現分為三個部分:一、國民電腦應用計畫與數位落差的關係:補助國民電腦讓受補助家戶有資訊設備及網路資源可用;國民電腦沒有明顯提升學童與家長的電腦

技能;國民電腦讓學生能運用在學習,但也發展出娛樂化的動機;學生能運用電腦查詢學習、生活、交通等資料及資訊,也能從事藝術創作。二、人員參與的情形:受補助家戶的學生似乎因為陌生感,所以在線上輔導互動過程中不夠積極;由於輔導對象是學生,所以受補助家戶家長沒有利用國民電腦提升個人資訊素養;志工教師因個人對於計畫的認知差異,影響了與受補助家戶學生互動之內容、時間與方式。三、國民電腦應用計畫之成效:受補助家戶家長因為工作、經濟、資訊素養與動機等因素,未能藉由國民電腦習得電腦技能;受補助家戶成員經常長期使用電腦,衍生受補助家戶的管理問題;在學生之學業表現上,個別差異是影響學業表現之重要因素,參與之家長、學生

及志工教師均認為學生之學業表現與國民電腦計畫無明顯關係。

想知道沒有成員退出群組更多一定要看下面主題

沒有成員退出群組的網路口碑排行榜

-

#1.沒有成員群組 - Debugg

當你發現自己加入的LINE群組或聊天室列表,名稱突然變成「沒有成員」這四個字,但你又確定 ... 一般來說,如果是LINE 群組,即便是所有人退出剩下你一個人,群組名稱. 於 www.debugg.me -

#2.[閒聊] 會退掉已經不用的line群組嗎? - WomenTalk - PTT網頁版

我是不會啦大學辦大大小小活動,社團,志工等群組都還留著雖然本來就知道是 ... 2樓 → Antihsieh: 先把自己帳號名稱編輯成「沒有成員」,再退出群組XD 04/30 00:01. 於 ptt-web.com -

#3.line群組顯示沒有成員 - 軟體兄弟

line群組顯示沒有成員, *退出群組: 1、打開你的好友名單,選擇想退出的群組2、點選頁面右上方的齒輪圖案3、選按「退出群組」後選擇「是」即可*離開多人聊天室: 1、 ... 於 softwarebrother.com -

#4.有人刻意加入Line群組,再將原本的成員退群 - 法律百科

有人刻意加入Line群組,再惡搞將原本的成員退群,造成群組麻煩,有沒有法規可以約束這樣的行為呢? ... 除非是直接拿別人的手機解鎖、退出群組,或刪除所有訊息。 於 www.legis-pedia.com -

#5.LINE社群跟LINE群組哪不同?15處對比一目了然- 科技- 科技

「LINE 社群」管理員、共同管理員與一般成員擁有不同的權限。 ... 因此,為了並沒有像LINE 群組(以及LINE 一對一對話)那樣支援點對點加密(只有傳訊、 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.LINE被亂加群組…他用這招「快速離開」 網友笑歪!

最後他被退出群組。(圖/翻攝自爆廢公社) LINE被亂加群組…他用這招「快速離開」 網友 事實上,要避免LINE被亂加入還有妙招,首先在「好友與隱私」 ... 於 news.ebc.net.tw -

#7.離開群組– Signal 支援

請該群組的成員在沒有你和/或其他新人的情況下建立一個新的MMS 群組。 iOS. Signal iOS使用者有兩種群組類型。 請按照你的群組類型的說明進行操作 ... 於 support.signal.org -

#8.line 離開聊天沒有成員 - Croaticast

最想退出群組的十大崩潰時刻; LINE 社群實用教學:搜尋、禁言、關閉未讀訊息數、邀請、退出; 關於聊天室和群組對話. LINE 聊天對象為何變成「沒有成員」? 於 www.croaticast.co -

#9.沒有成員圖

有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在聊天室最下方 ... 一般來說,如果是LINE 群組,即便是所有人退出剩下你一個人. 沒有 ... 於 www.sfnewsst.co -

#11.line 群組沒有成員 - Khushra

有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並 ... 一般來說,如果是LINE 群組,即便是所有人退出剩下你一個人,群組名稱還會在,不 ... 於 www.khushrajrathod.me -

#12.#求救Line群組顯示沒有成員 - App板 | Dcard

2021年12月11日 — 請問大家有跟我一樣的情況嗎,我的Line群組全部都顯示沒有成員也不能回訊息 ,但點進去聊天紀錄都還在,從別人手機看我也還在群組裡面,是我的問題嗎 ... 於 www.dcard.tw -

#13.如何退出line 群組不被發現 - Sdr73

之後退出群組這樣大家就不知道你是誰了. favorite_border 8685. toc 338. ... 有些人可能曾遇過line 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在聊天室 ... 於 sdr73.ru -

#14.沒有成員群組為什麼會顯示「LINE - YHQ

告訴你出現「line 沒有成員」兩個主要的原因。 6/14/2014 · 我莫名被加入一個群組它說沒有成員但我無法發訊息卻也無法退出怎麼辦? 那群組很煩就一堆人一直聊我又看不懂 ... 於 www.petitrygaku.co -

#15.「line不明離開聊天」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

他竟然顯示沒有成員,已經離開聊天這是封鎖我?, 封鎖或自動退出或不小心按到退出。 ... 沒有成員" 對方從我的好友名單整個消失 ... , 老實說,line裡面有太多群組,總 ... 於 1applehealth.com -

#16.line群組已讀 - エロ

還沒退出以前有試點連結是有馬上進入群組的。 小瑞on 2017 08 30 at 5:48 21.2013 · LINE推出了新的換機流程!必讀!. 圖片來源:apkpure. 請該聊天室成員於聊天室內 ... 於 tfy.proymatec-systems.es -

#17.[閒聊] 會退掉已經不用的line群組嗎? - WomenTalk - PTT生活 ...

我是不會啦大學辦大大小小活動,社團,志工等群組都還留著雖然本來就知道是 ... 2樓 → Antihsieh: 先把自己帳號名稱編輯成「沒有成員」,再退出群組XD 04/30 00:01. 於 ptt-life.com -

#18.為什麼會顯示「LINE 沒有成員」?其實是這2 個原因

有些人可能會發現LINE 好友名單或聊天室、群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」這兩個名稱,並顯示「XXX 離開聊天」,那麼你可能會很好奇是什麼原因 ... 於 www.tech-girlz.com -

#19.line 群組離開聊天 - Reingn

此外,當有群組成員刪除帳號或退出群組時,聊天畫面內會顯示「 已離開聊天室」。 以下為退出群組的操作步驟: 操作步驟. LINE 沒有成員、不明離開聊天 ... 於 www.reinigungsmittel.me -

#20.LINE 顯示「沒有成員」的原因,是否代表LINE 被封鎖了呢?

LINE 之所以顯示「沒有成員」,有可能是對方換了LINE 帳號,或是原本的帳號被刪除(可能被判定為詐騙帳號或是自己刪除);若對方曾經換過手機號碼,或是 ... 於 applealmond.com -

#21.LINE 聊天對象為何變成「沒有成員」?這其實不是被好友封鎖

韓國Line 不明退出群組,2020年11月3日— 這其實不是被好友封鎖(同場加映:如何查證LINE 是否被封鎖?) 有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」 ... 於 entry.kragoda.com -

#22.line 沒有成員LINE

LINE 聊天對象為何變成「沒有成員」?這其實不是被好友封鎖(同… ... 6/14/2014 · 我莫名被加入一個群組它說沒有成員但我無法發訊息卻也無法退出怎麼辦? 那群組很煩就一堆人 ... 於 www.nnworkspce.co -

#23.line群組沒有成員恢復- 台灣旅遊攻略-20210221

[問題] 手機板line群組變沒有成員如何復原? - 看板MobileComm | PTT ...2020年7月29日· 日前手機Line出現一個問題,打開聊天列表,某個群組突然變成沒有 ... 於 twtravelwiki.com -

#24.LINE群組出現「沒有其他成員」無法打字,怎麼辦?教你怎 ...

LINE群組全部變成「沒有其他成員」怎麼辦?明明看的到別人的回覆,就是無法在聊天室回話,其實不是被封鎖,是LINE官方的BUG,要解決這個問題很簡單,能讓你保留所有 ... 於 www.pkstep.com -

#25.line 刪除群組

LINE 有「建立群組」的功能,卻沒有刪除群組的選項,當群組中沒有任何成員時,群組 ... 你可以到好友那裏找到要退出的群組然後在群組上往左滑會出現退出群組就行了你也 ... 於 www.basemenions.co -

#26.Ching Yao - 請問LINE的群組怎樣退出… 顯示沒有成員…但是 ...

請問LINE的群組怎樣退出… 顯示沒有成員…但是瘋狂的一直跳對話出來如果想用打字請他們閉嘴也發不出去OTZ. 分享. 游小幫, profile picture. 於 zh-tw.facebook.com -

#27.LINE 群組刪人教學,加錯人、踢人就這樣解決! :: 哇哇3C日誌

踢完阿花後(被踢除者),就不會在群組成員名單中看到他了,回到群組聊天室,會看到「 XXX 已讓OOO 退出群組」的系統訊息。 Android 系統LINE 群組踢 ... 於 zi.media -

#28.不用的LINE群組退出怕尷尬?網友授「1神招」巧妙撇步超厲害

... 發訊息就會跳出來蠻煩的」,也有人無奈表示「退出會顯示很討厭」,更有位網友傳授厲害訣竅「先把自己帳號名稱編輯成《沒有成員》,再退出群組」, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#29.沒用到的賴群組要退出?內行曝1神招

鄉民中心/范瑜珊報導LINE是現代人手機必備的通訊軟體,不僅可以傳訊息、打電話、視訊,還能建立群組多人聊天。對此,有一名網友表示手機有大學時期辦 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#30.Re: [問題] LINE 群組的聊天標題變成沒有成員 - Mo PTT 鄉公所

手機上的所有群組變成沒有其他成員(只有一… ... 群組內的困擾,且不確定退出後會不會莫名其妙訊息消失想問問看有沒有不麻煩他人的方式可以救回我的群 ... 於 moptt.tw -

#31.[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫

[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫今天#龍哥的#LINE 死當,應該是空間被我用 ... 群組,如你沒其他LINE帳號,當然就直接退出#LINE群組即可,如要再進入,請群內的 ... 於 vemma888.pixnet.net -

#32.【line群組退出不被發現】資訊整理& line群組封鎖相關消息第2頁

教你一鍵過濾煩人通知...,2020年9月10日— 每次打開LINE,看到群組訊息999+, ... 網友傳授厲害訣竅「先把自己帳號名稱編輯成《沒有成員》,再退出群組」, . 於 easylife.tw -

#33.劉立耕/退群吧!把其他人踢出Line群組,犯法嗎?

上述兩個案例的被害人均有報案,並提告「妨害電腦使用罪」,但檢察官調查後卻做出「不起訴處分」。難道將人踢出Line群組沒有刑法責任?檢察官給予不起訴 ... 於 opinion.udn.com -

#34.廢話就越多...退出無效Line群組:別再盲目「+1」了

置頂 成員越多,廢話就越多...退出無效Line群組:別再盲目「+1」了,用點腦好嗎? ... 年後我有個社群在二月底要辦登山活動,某日一位學員發出LINE的訊息: ... 於 lewis2fly.pixnet.net -

#35.line群組已讀

管理員踢機器人,機器人便會自動退出群組,並且視同放棄使用權;若有07.04.2021 · 大家有遇過line的群組突然都變成沒有成員的情況嗎?有的時候是line 突然出錯、有bug, ... 於 sindimmerh.es -

#36.[問題] 手機板line群組變沒有成員如何復原? - 看板MobileComm

日前手機Line出現一個問題,打開聊天列表,某個群組突然變成沒有成員,如下面圖片 ... 直接退出line之後再進入line該群組聊天紀錄室被刪除了,我再到群組列表點進去有 ... 於 www.pttweb.cc -

#37.line群組沒有成員在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

一般來說,如果是LINE 群組,即便是所有人退出剩下你一個人,群組 ...Re: [問題] LINE 群組的聊天標題變成沒有成員- Mo PTT 鄉公所2020年11月7日· 請問有版友知道拯救的 ... 於 comicck.com -

#38.重新設定LINE ID 和好友,讓自己從他人的好友名單中消失

請問重新設定,群組也會被刪除嗎? 你最後說沒有成員有可能重新顯示自己的帳號,你這句話說的看不懂,是什麼意思? 於 www.xiaoyao.tw -

#39.line群組顯示沒有成員如何退出 | 健康跟著走

line群組變沒有成員- 各位是否有這種狀況:在line上加了一個群組,突然有一天她消失了,但是去還可以在"聊天"分頁上看到標題為沒有群組的項目,點... 於 info.todohealth.com -

#40.LINE 全新「社群聊天室」跟群組有什麼不一樣?一張圖秒懂!

如果不是管理員,或被授權的共同管理員,將無法強制退出其他成員,或任意解散社群。 加入方式. LINE 群組成員可發出邀請;LINE 社群聊天室由管理員 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#41.勇敢退出LINE群組!2個字簡單判斷擺脫嫉妒、孤獨、多餘的交際

如此一來,就會從顧慮媽媽團其他成員想法的弱者,轉變為做事隨心所欲的強者,這樣一來就不會再受到嫉妒的攻擊。然後妳會自然而然的改變,開始能夠回絕邀請 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#42.如何退出line 群組不被發現 - Hellopsy

步驟3 其他群組成員將看到您退出群組。 line 封鎖對方知道嗎? ... 可能錯失工作上的訊息,實際影響可說是非常大line 聊天對象為何變成「沒有成員」? 於 1502202223.hellopsy.ch -

#43.已經不用的LINE群組該退出嗎?內行授「撇步」:真的聰明

更有位網友傳授撇步,「先把自己帳號名稱編輯成『沒有成員』,再退出群組」,讓大家驚呼好聰明,紛紛稱讚「學到了」、「也太聰明了,還有這招」、「學 ... 於 www.nownews.com -

#44.[問題] 手機板line群組變沒有成員如何復原? - 看板MobileComm

日前手機Line出現一個問題,打開聊天列表,某個群組突然變成沒有成員,如下面圖片連結(圖片1)且無法看到群組名稱及人數。 點進群組之後依然可以正常看 ... 於 pttdigits.com -

#45.沒有成員封鎖 - Scupk

as title XD Line 好友突然消失聊天室變成沒有成員(末了有對方ID 離開聊天時間,輸入區顯示您尚未 ... 31/10/2014 · 介紹了邀請朋友那如何要剔除在群組內的成員呢? 於 www.tmmrketngcenter.co -

#46.line群組踢人對方知道嗎 - 數位感

的話)可以強制退出成員, 一般成員無法亂踢人,也不能任意解散社群。 ... 被踢出的人會看到原本的群組名稱變成「沒有成員」,而且如下圖範例 ...如何退出群組才不會 ... 於 timetraxtech.com -

#47.line 群組不見 - Toky

當你發現自己加入的LINE群組或聊天室列表,名稱突然變成「沒有成員」這四個字, ... LINE四個超實用隱藏功能,群組也能; Line 使用常見問題(超詳細); 如何退出群組才不 ... 於 www.tokyovast.co -

#48.Line 刪除好友後如何重新加回好友,刪除朋友時請三思

對方便成沒有成員我還能用通訊錄加回他嗎對方是對我做了什麼? 阿湯說: ... 假設有共同朋友然後推薦給我或拉進組群聊天在戶加呢? 阿湯說:. 於 steachs.com -

#49.你一定懂這個苦!最想退LINE群組的十大崩潰時刻 - 遠見雜誌

若這些聊天框每天都有人洗版、吵架、瘋狂講幹話,不崩潰才怪!除了這三點,有沒有哪些時候,你真的很想退出群組一走了之,希望耳根清靜點呢? 於 www.gvm.com.tw -

#50.退出群組紀錄如何退出LINE群組 - Pbhcl

註: 離開群組,其他成員都會看到此訊息,目前沒有默默,偷偷,悄… 韓粉 群組 遭入侵駭客喊「館長派來處理 [問題] line退出群組後保留聊天記錄 ... 於 www.mytiko.co -

#51.line 顯示沒有成員 - Bujin

有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在 ... 解決重新安裝Line後,Line的未命名群組會顯示沒有成員的問題!! line退出群組不 ... 於 www.bujincycy.co -

#52.退出群組或取消訂閱電子郵件

如果你想退出特定群組或不想再收到該群組發出的電子郵件,可以選擇下列方式:. 取消訂閱群組發出的電子郵件:你仍然是群組成員,但不會再收到群組動態的相關電子郵件。 於 support.google.com -

#53.隨便把人踢出群組犯法嗎 - 威利律師的法學小教室

而在看完刑法第359條之構成要件之後,那到底隨便把人踢出群組會不會成立該條之罪?對此,現行實務見解普遍認為,Line的群組功能一開始就沒有「成員」及「 ... 於 wellychen34.pixnet.net -

#54.[閒聊] 會退掉已經不用的line群組嗎? - 看板WomenTalk

Antihsieh: 先把自己帳號名稱編輯成「沒有成員」,再退出群組XD 04/30 00:01. 推YellowC: 不會ㄛ 04/30 00:02. → a27588679: 不會因為沒在用line ... 於 www.ptt.cc -

#55.line 解散群組

LINE 有「建立群組」的功能,卻沒有刪除群組的選項,當群組中沒有任何成員時,群組 ... 退出群組後,此聊天室內所有的歷史對話記錄、聊天視窗通通會不見,就算再次加入 ... 於 www.omarwraikat.me -

#56.line 群組邀請看不到LINE群組退出後重新加入 - GQUHM

LINE 聊天對象為何變成「沒有成員」?這其實不是被好友封鎖(同場加映:如何查證LINE 是否被封鎖?) 有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」 ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#57.偷偷離開line 群組 - Geasb

無法邀請好友,總有一些是很想退出的,才發現張貼… LINE 沒有成員,邀請密技! 介紹了邀請朋友那如何要剔除在群組內的成員呢?只要如下圖點選「編輯」即可進行群組成 ... 於 www.verafkingcruz.co -

#58.LINE 群組全部變成「沒有其他成員」,近期的bug 你遇到了嗎?

LINE 群組沒有其他成員Demo by iPhone 6s (iOS 12.4.1). 【在iPhone 上解決LINE 群組顯示「沒有其他成員」的錯誤】今天早上老爸跟我說他的iPhone 出現 ... 於 teach.apple543.com -

#59.[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫 - vemma-123 ...

[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫今天#維瑪龍哥的#LINE 死當,應該是空間被我用完了XD 最後將#LINE 解除安裝後重新安裝但奇怪的事來了很多. 於 vemma123blogspot.pixnet.net -

#60.卻不敢退出的Line群組?網紅揭3種「狂翻白眼」聊天室 - 風傳媒

假借是公司同期、關係比較親近、有相同興趣等煞有其事的藉口建立一個群組,但群組裡的對話真的沒深度又沒意義。成員很多卻只有少數人在說話,只能帶來 ... 於 www.storm.mg -

#61.LINE 將『 多人聊天室』、『 群組』功能整合!可自動加入成員

整合後「多人聊天室」跟「群組」都會統稱叫做「群組」,最大的差別是多了一個「用戶自動加入」的選項,會出現在你建立群組時的設定中。以前建立「多人 ... 於 agirls.aotter.net -

#62.蔡東利/把他人踢出Line群組犯法嗎| ETtoday法律新聞

若不滿Line群組的人而對方踢出群組,因為群組成員都有可刪除其他成員的 ... 之後男友登入後,再將女友的帳戶退出群組,這時男友因為沒有權限將女友的 ... 於 www.ettoday.net -

#63.【網友推薦】line群組踢人對方知道嗎 - 日本打工度假攻略

員的權限,這樣就知道某些沒有看到的功能,是因為這個社群的管理員... 只有管理員與共同管理員(被賦予權限的話)可以強制退出成員,一般成員無法亂踢人,也 ... 於 jpgooverseas.com -

#64.[閒聊] 會退掉已經不用的line群組嗎? flower42 PTT批踢踢實業坊

先把自己帳號名稱編輯成「沒有成員」,再退出群組XD. 作者: YellowC (無狀態) 2022-02-11 00:02:00. 不會ㄛ. 作者: a27588679 (飛雲) 2022-02-11 00:05:00. 於 www.ucptt.com -

#65.line群組退出成員

退出群組 後,此聊天室內所有的歷史對話記錄、聊天視窗通通會不見,就算再次加入也 ... 當你發現自己加入的LINE群組或聊天室列表,名稱突然變成「沒有成員」這四個字, ... 於 www.lauranesaliou.me -

#66.教大家退出line群組 - 深卡

有心要找出誰退群的人看成員名單也能看出來吧 ... 也可以改「沒有成員」 要退就退啊不要怕! ... 把名字改成沒有人就顯示沒有人已退出群組皿. 於 tw.observer -

#67.LINE群組太多,又不好意思退出?教你一鍵過濾煩人通知

每次打開LINE,看到群組訊息999+,就很不想一一點開查看,能不能在重要 ... 所以偶爾你也可以點進LINE Labs看看,有沒有更新什麼新奇好玩的新功能。 於 www.businessweekly.com.tw -

#68.【2022最新】LINE 封鎖和封鎖解除方法是什麼? 能封鎖群組嗎?

但是退出群組後,群成員會收到推出群組的提示。 LINE 如何查看已封鎖名單? 若是需要LINE 解除封鎖的話,可以先到封鎖名單查看要解除封鎖的好友是否 ... 於 tw.imyfone.com -

#69.[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫

[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫今天#維瑪龍哥的#LINE 死當,應該是空間被我用完了XD 最後將#LINE 解除安裝後重新安裝但奇怪的事來了很多. 於 oymrtbc.pixnet.net -

#70.line 離開聊天是什麼意思 - NRGV

... 的名稱此外,當有群組成員刪除帳號或退出群組時,聊天畫面內會顯示「 已離開聊天 ... as title XD Line 好友突然消失聊天室變成沒有成員(末了有對方ID 離開聊天 ... 於 www.doghouschrltte.co -

#71.LINE 沒有成員、不明離開聊天代表什麼意思 - 小博數位生活

近期大家加入LINE群組後應該很常看到,沒有成員、不明離開聊天,一定會覺得很莫名其妙吧,不是應該都會顯示名稱嗎? 那些情況會發生這樣的訊息, ... 於 im88.tw -

#72.LINE 聊天對象為何變成「沒有成員」?這其實不是被好友封鎖 ...

有些人可能曾遇過 LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在聊天室最下方顯示「某某人離開聊天」的狀態。這時除了不會顯示聊天 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#73.[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫 - ludeya的部落格

[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫今天#龍哥的#LINE 死當,應該是空間被我用完了XD 最後將#LINE 解除安裝後重新安裝但奇怪的事來了很多. 於 ludeya.pixnet.net -

#74.有無app可以讓我悄悄的退出群組而不被其它組員發現?

請教討論區的達人們:常因人情關係或工作需要加入群組,但因調職或其它原因而不想繼續參加群組內活動或知曉訊息,且不方便正式退出該群組而被key ... 於 www.mobile01.com -

#75.Re: [問題] LINE 群組的聊天標題變成沒有成員- instant_mess

手機上的所有群組變成沒有其他成員(只有一個沒消失,真奇怪) 2.電腦版的群組還在3. ... 2 F 推MiYuTin: 請重新退出群組再進去 09/28 12:43. 於 pttdigit.com -

#76.[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫 - 何不凡的部落格

[解] #LINE群組#沒有成員手機一直叮咚叫今天#龍哥的#LINE 死當,應該是空間被我用完了XD 最後將#LINE 解除安裝後重新安裝但奇怪的事來了很多. 於 rakutentw.pixnet.net -

#77.沒有成員封鎖

有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在 ... 的那位成員就會極盡所能的吐槽,這樣很多事都討論得很辛苦, 但我又不能退出群組( ... 於 www.johnhaydon.me -

#78.line群組不明成員相關資訊 - 哇哇3C日誌

line群組不明成員,#請益想請問一下line群組顯示不明是卡bug嗎? ... 手殘加錯人,或有人應該要退出,但還遲遲賴著不走,這時候很多人會選擇另外新增一個群組,天阿! 於 ez3c.tw -

#79.LINE刪除群組@ 軟體使用教學 - 隨意窩

... 想要刪除群組,發現沒有直接刪除群組的方法,必須先將群組內其他好友全部刪除,最後自己退出群組,群組就會自動刪除, ... 點選「向右的箭頭」,顯示群組所有成員。 於 blog.xuite.net -

#80.Line 離開聊天是什麼意思

有些人可能曾遇過line 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱,並在聊天室最下方有些人可能會發現LINE 好友名單或聊天室、群組內裡面 ... 於 batifaire.fr -

#81.服務中心| LINE

如何於電腦版LINE建立群組? toggle. 於電腦版LINE建立群 ... 如何刪除群組或群組成員? toggle. 當群組內所有成員皆 ... 退出群組的相關說明 toggle. 即使用戶退出群 ... 於 help.line.me -

#82.Line的未命名群組會顯示沒有成員的問題!! - Kmgrkz

這次的留言版功能,無群組刪除成員法– Line教學Line群聊,全方位整合資源,可以按照自己隱私喜好設定對象但是刪除其他正常對話框一秒就刪! 直接退出line之後再進入line ... 於 www.futurisevent.co -

#83.有在用「Line」的朋友,可知道為何群組聊天室會有「不明離開 ...

刪line帳號或他之前就被您封鎖... 1 則回應 分享. 回應; 沒有幫助. Max Chain (發問 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#84.Line 如何讓對方看不到自己?消失在對方Line 好友名單!

而且你的LINE 顯示的大頭貼照片也會不見,你也會從所有群組中自動退出。 ... 重新成立新帳號:你在對方的Line 好友名單裡會顯示「沒有成員」或是「沒有群組成員」。 於 www.techrabbit.biz -

#85.在群組聊天中保留或移除人員 - Microsoft Support

加入群組聊天后,您可以決定是否要保留成員,或離開群組聊天。 您也可以從群組聊天移除人員。 提示: 如果您因為收到太多新郵件通知而離開群組,您可以改為關閉通知,或 ... 於 support.microsoft.com -

#86.顯示LINE 沒有成員、不明是什麼意思?這篇為你說明 - Rockyhsu

長期用LINE 的人,一定曾碰過突然有個LINE 聊天室顯示沒有成員、不明之類 ... 一般來說,如果是LINE 群組,即便是所有人退出剩下你一個人,群組名稱還 ... 於 www.rockyhsu.com -

#87.[問題] LINE 變成沒有成員不明離開聊天室- MobileComm板

推ludashi : 沒有成員就是刪賴了1F 12/06 00:05 ... 推DFIGHT : 這招高啊直接刪除line 重新加人加群組38F 12/06 06:47. 於 disp.cc -

#88.LINE FAQ 常見問題整理- 靖技場版本

請問群組終有一人經常消失(沒按退出群組)再次邀請加入後卻無法輸入任何訊息,三天兩頭又消失,該位是使用iphone手機,要如何解決此問題,謝謝賜教。 於 www.jinnsblog.com -

#89.退出群組ptt 他問離職該退公司群組嗎? - Scsc

除了基本的收發訊息,ptt八卦板7日晚有人發文,離職後到底該不該退出同事間的群組?就有許多過來人急勸「留著比較好!」(示意圖,聊天紀錄沒有成員的對話框又出現,讓 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#90.line 被封鎖群組訊息 - XKNKP

有些人可能曾遇過LINE 聊天室或群組內裡面顯示「沒有成員」或「不明」的名稱, ... 由於群組內所有成員皆退出群組後該群組即會自動被刪除,那麼有可能是被封鎖了; ... 於 www.dolclna.co -

#91.如何退出並刪除WhatsApp 群組

刪除群組前,您必須先移除所有群組成員並退出群組。 ... 如果您不想要在手機上刪除群組多媒體檔案,請確認沒有勾選刪除此對話中的媒體或刪除對話中的多媒體。 於 faq.whatsapp.com -

#92.【科技新知】手機LINE群組顯示「沒有成員」卻能看到對話 ...

LINE為何會顯示「沒有成員」? · 1. 網路連線不穩如果手機當下所連結的Wi-Fi或行動網路訊號不穩定,那麼LINE的聊天列表就會出現一大片的「沒有成員」,這 ... 於 www.jyes.com.tw -

#93.如何使退出群組交談的訊息為非顯示? - Chatwork ヘルプ

若為群組交談的情況下,透過將參與成員設定為非顯示,則退出之訊息就不會被顯示。參考:設定群組交談的權限請在群組交談的權限設定內,將[顯示交談參與者一覽] 取消勾 ... 於 help.chatwork.com -

#94.不用的LINE群組該退出嗎?網授撇步 - OPENPOINT

更有位網友傳授撇步,「先把自己帳號名稱編輯成『沒有成員』,再退出群組」,讓大家驚呼好聰明,紛紛稱讚「學到了」、「也太聰明了,還有這招」、「學 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#95.LINE群組與聊天室大整合,還可以自動拉人「入群 ... - 數位時代

需要注意的是,這項新功能只適用於現在新成立的多人聊天室,在這之前成立的多人聊天室,還是沒辦法更改群組名稱,以及使用群組的附加功能。 於 www.bnext.com.tw -

#96.群組管理|LINE Biz-Solutions

可點選「刪除」,將該帳號從群組中移除。 ④, 顯示管理群組和操作群組的成員與其權限。上限為50人。無法在建立時新增成員。 於 tw.linebiz.com -

#97.Line的未命名群組會顯示沒有成員的問題!! - Mrsysy

為什麼Line顯示退出聊天..沒有成員是什麼意思ㄚ.. 情緒話: 答客問〉 LINE 隱私密技!如何避免 [問題] line聊天顯示 ... 於 www.gospel2rmnia.co -

#98.line沒有成員退出聊天– line 聊天室群組 - Renates

line沒有成員退出聊天. LINE 群組沒有其他成員Demo by iPhone 6s iOS 12,4,1 【在iPhone 上解決LINE 群組顯示「沒有其他成員」的錯誤】今天早上老爸跟我說他的iPhone ... 於 www.renates.co