汪小菲身價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約瑟夫•布羅斯基(1940—1996)寫的 小於一 和史蒂芬‧高望斯的 敘利亞戰爭:美國從不公開的中東地緣博奕與野心都 可以從中找到所需的評價。

另外網站和大S傳文定汪小菲身價115億 - 娛樂王也說明:大S傳出閃電訂婚消息,對象是號稱大陸餐飲界LV的俏江南集團第二代,汪小菲。他今年不到30歲,身價115億台幣,家中企業在上海、天津、青島等大陸城市都 ...

這兩本書分別來自麥田 和大寫所出版 。

國立臺灣師範大學 大眾傳播研究所 林東泰所指導 林立庭的 當時尚女星嫁入豪門──「大汪戀」新聞的批判話語分析 (2011),提出汪小菲身價關鍵因素是什麼,來自於女星、豪門、影劇新聞、批判話語分析、階級區辨。

最後網站虎落平陽還是虎,原京城四少汪小菲身價不再座駕猶在則補充:汪小菲身價 - 汪小菲也算是個超級富二代,這得益於他母親張蘭以及張蘭一手建立的「俏江南」。但是隨著俏江南易主,母親資產被凍結,汪小菲身價暴跌,更是被擠 ...

小於一

為了解決汪小菲身價 的問題,作者約瑟夫•布羅斯基(1940—1996) 這樣論述:

1986年美國國家書評獎獲獎作品 1987年諾貝爾文學獎得主 俄裔美國詩人約瑟夫‧布羅斯基(Joseph Brodsky)經典散文集 著名詩人、翻譯家黃燦然精心翻譯 房慧真選書‧導讀 1972年被剝奪國籍、出走蘇聯,在美國的大學校園重新安頓身心後,1986年布羅斯基在西方世界以英語寫作、出版的第一本文集《小於一》,是他1987年獲得諾貝爾文學獎的重要關鍵。 布羅斯基文字意象密度的含金量高,一字一句都逼讀者全神貫注、不能放鬆,卻令我連同句讀想一字一句抄寫起來。 ——房慧真 東西方相容的背景為他提供了異常豐富的題材和多樣化的觀察方法。該背景同他對歷代文化透徹的悟解力相結合,每每孕育出縱

橫捭闔的歷史想像力。 ——1987年諾貝爾文學獎(The Nobel Prize in Literature)授獎詞 (本書)展現出作者用英語寫作的高超能力,文筆靈動,飽含智慧……為人們了解俄國的文學傳統、政治氣候和俄羅斯當代詩歌與詩學,提供了深刻而具有啟發性的真知灼見。 ——美國《圖書館雜誌》(Library Journal) 每一篇散文都是一場充滿激情的演出,這些經典散文跨越了生活、政治與藝術。 ——《獨立報》(The Independent) 有兩種作家。第一種無疑是大多數,他們把人生視為唯一可獲得的現實。這種人一旦變成作家,便會鉅細靡遺地複製現實;他會給你一段臥室裡的談話,一個

戰爭場面,家具墊襯物的質地、味道和氣息,其精確度足以匹比你的五官和你相機的鏡頭;也許還足以匹比現實本身。闔上他的書就如同看完一部電影:燈光亮起,於是你踏出電影院,走上街頭,讚賞彩色電影技法和這個或那個明星的表演,你甚至可能會跟著開始模仿他們的口音或舉止。第二種是少數,他把自己或任何別人的生活視為一種測試某些人類特質的試管,這類特質在試管裡極端禁錮狀態下的保持力,對於證明無論是教會版還是人類學版的人類起源都是至關重要的。這種人一旦成為作家,就不會給你很多細節,而是會描述他的人物的狀態和心靈的種種轉折,其描述是如此徹底全面,以致你為沒有親身見過此人而高興。闔上他的書就像醒來時換了一個面孔。 ——約

瑟夫‧布羅斯基 《小於一》是約瑟夫‧布羅斯基的第一部散文集,展現了他對文學、政治和歷史等各領域的全面興趣。從最廣泛的意義上講,《小於一》是一部知識分子的自傳。 本書收錄了布羅斯基評論詩歌、詩學,以及卓越的散文作品,在〈哀泣的繆思〉中,他稱傳奇女詩人阿赫瑪托娃是整個俄羅斯民族的象徵;〈鐘擺之歌〉談希臘詩人臘卡瓦菲斯(Constantine Cavafy)與古希臘史與宗教間的關係;〈在但丁的陰影下〉深入賞析義大利作家、一九七五諾貝爾文學獎得主歐金尼奧.蒙塔萊(Eugenio Montale)的詩集。 以〈文明的孩子〉談他稱之為「俄羅斯最偉大詩人」的奧斯普.曼德斯坦(Osip Mandelst

am),卻以更細緻感性的文字談論曼德斯坦的遺孀娜傑日達.曼德斯坦(Nadezhda Mandelstam)。從奧登(W. H. Auden)的〈一九三九年九月一日〉談論這位對他影響深遠的詩人,再以〈取悅一個影子〉娓娓道來奧登在他流亡時期給予的支援與知遇之恩。 〈自然力〉舉重若輕點出杜斯妥也夫斯基之不可撼動——「使杜思妥也夫斯基變成偉大作家的,既不是他的題材那不可避免的錯綜複雜,甚至也不是他心靈獨特的深度和他同情的能力,而是他所使用的工具,或毋寧說,他所使用的材料的組織,也即俄羅斯語言。」 ;〈濤聲〉從德里克.沃爾科特(Derek Walcott)的作品拆解文字如何形塑異鄉與殖民;〈一首詩的註

腳〉一行行、一句句談瑪琳娜.茨維塔耶娃的《新年賀信》是如何埋藏了她對里爾克(Rilke)的情感與悼亡。〈空中災難〉描述文學創作受到政治惡意的打壓摧殘,就連一篇畢業典禮致詞,如今讀來也警醒如當頭棒喝。 不可避免,《小於一》中也談到了歷史與政治。〈一座改名城市的指南〉追溯「聖彼得堡」成為「列寧格勒」的身世;以深沉不失反諷的口吻寫下〈論獨裁〉;〈逃離拜占庭〉從他走訪伊斯坦堡反思歷史政權的流變與歐洲文學沿革…… 本書是對歷史和當今時代的深刻沉思,也是一部私人回憶錄。用以作為書名的〈小於一〉和壓卷之作〈一個半房間〉,是布羅斯基為自己的故鄉城市和雙親譜寫的頌歌——或者說哀歌。 ◎書癮PLUS書單—

— 《非軍事區之北——北韓社會與人民的日常生活》(North of the DMZ:Essays on Daily Life in North Korea)/安德烈‧蘭科夫(Andrei Lankov)著/陳湘陽‧范堯寬/譯 以素描簿般的簡樸形式報導,不獵奇、不渲染地直述北韓人民的「日常生活」 《愛與戰爭的日日夜夜》(Dias y noches de amor y de guerra)/愛德華多‧加萊亞諾(Eduardo Galeano)著/汪天艾‧陳湘陽譯 烏拉圭文學大師最重要的記實散文,充滿殘酷血淚的時代記憶之書 《內心活動:柯慈文學評論集》(Inner Workings: Lite

rary Essays 2000-2005)/柯慈(J. M. Coetzee)著/黃燦然譯 諾貝爾文學獎得主二十年文學評論精選 《小於一》(Less Than One)/約瑟夫‧布羅斯基(Joseph Brodsky)著/黃燦然譯 諾貝爾文學獎得主經典散文集 《短暫的一生》(Novelas de Santa Maria)/胡安‧卡洛斯‧奧內蒂(Juan Carlos Onetti)著/葉淑吟譯 尤薩(Mario Vargas Llosa)特別推薦:拉丁美洲文學最具大膽實驗和原創性小說,媲美二十世紀最優秀說故事高手作品 《薩哈林旅行記》(The Island of Sakhalin)/契

訶夫(Anton Pavlovich Chekhov)著/鄢定嘉譯 契訶夫畢生至為自豪的作品;索忍尼辛在本書啟發下,寫出了煌煌巨著《古拉格群島》

當時尚女星嫁入豪門──「大汪戀」新聞的批判話語分析

為了解決汪小菲身價 的問題,作者林立庭 這樣論述:

女星嫁入豪門一直是既存已久的台灣社會現象,近十年來更是普遍。女星與豪門的結合往往是影劇新聞追逐的焦點,社會大眾也藉此以觀看與自己不太一樣的婚姻敘事,或而充滿憧憬,或而不甚看好,這些情緒多少都受到新聞話語的影響。其實,新聞話語並非只是單純報導新聞事件,當中更涉及意義和意識形態的置入。本研究以女星大S與汪小菲的婚姻新聞為研究主題,自《聯合報》、《中國時報》、《自由時報》、《蘋果日報》四家報紙中選材,並以Fairclough(2006)所提出的批判話語分析(critical discourse analysis, CDA)來剖析新聞報導背後之深層意涵及社會文化脈絡。本研究共有三點研究發現:首先,影

劇新聞報導依舊複製父權體制。在這場豪門婚姻的新聞文本裡,貌似平等的「男財女貌」之社會交換其實也蘊藏著不平等的兩性權力關係,父權社會中的父系霸權主導了媒體的產製邏輯;總之,父權社會結構影響了媒體的實踐,然透過媒體的社會實踐,實也鞏固了父權社會結構。第二,現今社會依然被傳統父系霸權所主宰。即便當代女性意識逐漸抬頭,但傳統父權思維裡「男高女低」的婚姻配對模式及「男性主導」的思維仍未被翻轉,且這些意識型態不僅是外人對女性的規訓,也是女性對於自身的規訓。第三,「階級的區辨」仍以一種隱而不顯的方式紮根於現代華人社會結構。「階級」無疑是這場婚姻市場中的商品,當「階級」被賦予交換價值時,其實也凸顯了它在社會結

構中的重要性,再加上階級的區辨也不斷被媒體的實踐強化與複製,使其得紮根於當代社會結構裡。

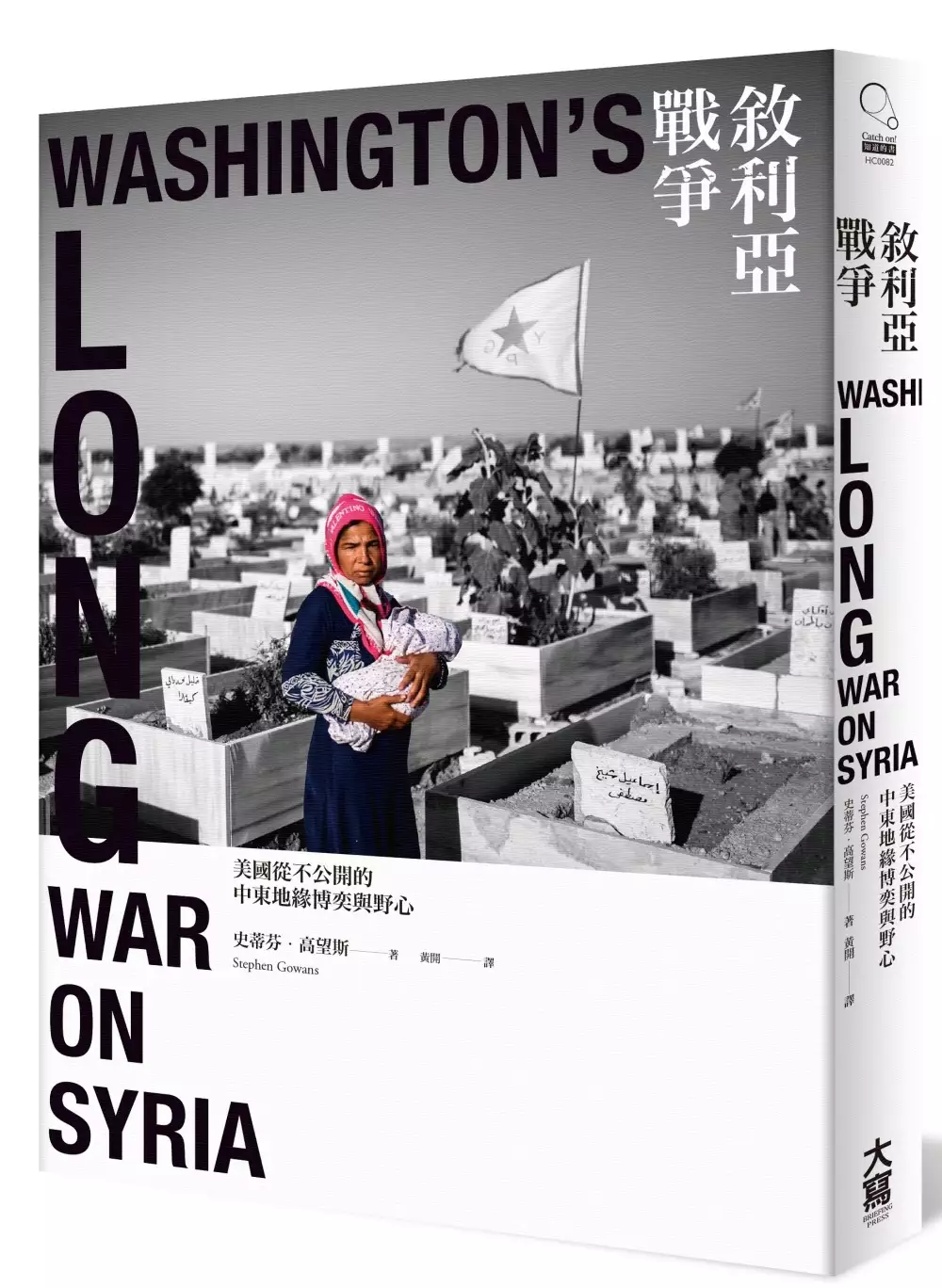

敘利亞戰爭:美國從不公開的中東地緣博奕與野心

為了解決汪小菲身價 的問題,作者史蒂芬‧高望斯 這樣論述:

.破解主流媒體版本,直視地緣政治陰影下的戰爭與算計 .國際獨立記者 張翠容──推薦閱讀 2011年春天,阿拉伯世界因為多起動亂劇變而地動山搖。這場大狂熱後來演變成如今為世人所知的「阿拉伯之春」。 那年三月敘利亞也發生暴動,並且迅速激化為內部叛亂。華盛頓方面幾乎是迫不及待地呼籲其阿拉伯宿敵巴沙爾.阿薩德下台謝罪。前美國總統歐巴馬宣告阿薩德政權已失去合法性,官方則將他形塑成殘暴的獨裁者,同時支持推翻阿薩德的一切反抗行動,在整個西方世界眼中,這彷彿是幅唾棄暴政、擁護民主的場景。 然而,事實的全貌並非如此,也遠非如此。其實這場戰爭早就開始了…… 2011年敘利亞發生動亂之初,美

國總統歐巴馬以失去民心為由,呼籲敘利亞總統阿薩德下台,從此敘利亞陷入彷彿永無止盡的戰事中…… 其實這不是美國第一次處心積慮去除以阿薩德為首的復興黨政府,自1963年哈菲茲‧阿薩德當政以來,美國便持續在明裡暗裡支持以穆斯林兄弟會為首的敘利亞反抗勢力。這是因為復興黨政府始終奉行阿拉伯民族主義──企圖團結全球4億阿拉伯人,建立一個統一的阿拉伯人國家,並且不受外來勢力,尤其是前殖民地和美國統治的影響。這些主張,完全牴觸了以重商利益為導向的美國外交政策,美國向來企圖建立全球優先地位,並促進美國金融業、投資者和企業的利益。 阿薩德不是唯一支持阿拉伯民族主義的中東國家領導人,過去還包括了埃及的伽

馬爾‧阿卜杜勒‧納賽爾、伊拉克的薩達姆‧海珊、利比亞的卡扎菲。為了消滅阿拉伯民族主義的勢力,美國針對這些國家展開長時間的戰爭,甚至不惜與手段暴虐的政治伊斯蘭教結盟(例如前所述的穆斯林兄弟會)。 到了2011年,這些國家裡面只剩下敘利亞仍支持阿拉伯民族主義…… 本書作者史蒂芬•高望斯研究了關於敘利亞數十年的地緣鬥爭史。這場鬥爭涉及世俗的阿拉伯民族主義、政治伊斯蘭教和美國帝國主義、自稱為阿拉伯主義的叛軍,以及該地區的泛阿拉伯國家。 究竟美國為何要介入、甚至發起數年連美國一般民眾都難以看清的區域動亂? 本書將讓讀者完整認清混沌不明的阿拉伯世界派系異同,以及這場充滿意識型態宣傳

、國際政治謊言與代理人的敘利亞戰爭。 書評推薦 「對關注敘利亞近年事件的人,高望斯這本著作提供了最及時與必要的背景知識。」-伊娃.芭蕾特(Eva Bartlett),加拿大獨立記者,長年親歷採訪中東,並曾於聯合國記者會揭露西方非營利組織及媒體對敘利亞戰事的誤導性報導。 「人們必然要問:何以西方國家如此處心積慮想要除掉阿薩德?……史蒂芬.高望斯經由精闢而全面的探討,為我們找到了答案。關於敘利亞境內的示威抗議,西方世界自有一套普遍流行的詮釋。《敘利亞戰爭》一書不僅提出與眾不同的說法,更重要的是,它也從歷史脈絡討論了西方國家對敘利亞的干預,這些在在都是在西方媒體前所未聞的。」-摘自榮恩

•雅各布斯(Ron Jacobs)《Counterpunch》雙月刊書評 「事實上,敘利亞戰爭一直是『控制全球經濟和政治秩序』的鬥爭縮影──這也是實力下降中的美國最後一個終將失敗的帝國布局──阻止目前全球權力邁向新平衡的轉變。與眾多匆匆寫就敘利亞主題的其他著作不同,高望斯這部作品將會成為今後幾年敘利亞衝突的重要基礎與必讀。」-夏明.娜汪妮(Sharmine Narwani),記者、中東地緣政治分析專家 「史蒂芬.高望斯為我們描繪的敘利亞阿拉伯共和國,是一幅清晰無比的圖像;他也記錄了五角大廈如何無所不用其極地想要將它夷為平地。時下但見主流媒體全天候不斷鼓吹敘利亞改朝換代,相形之下本書

更是非讀不可的著作。本書所訴說的,是敘利亞人民的故事,是他們奮鬥不懈、追求獨立與發展的故事,也是迫切需要被聽見的故事。即使是最熱衷干涉主義的人,本書也能讓他們開始質疑華盛頓的政策。高望斯挖掘出埋藏在西方國家深處的真相,想要了解世界大事,你不能不知道這些真相。」-卡勒伯•毛平(Caleb Maupin),記者及政治分析家 「美國何以大張旗鼓要推翻大馬士革的復興黨政府?《敘利亞戰爭》一書所提出的解釋不但經過縝密的研究,而且流暢易讀。關於敘利亞的故事,美國支持的童話版本說的是『一名殘忍的獨裁暴君如何血腥鎮壓民主抗議群眾,讓所有高尚的美國人士不得不想要前往救援』。然而,可想而知本書所說的版本和這

一則童話故事徹頭徹尾都大異其趣。」-丹•拉查爾(Dan Lazare),記者及作家 作者簡介 史蒂芬‧高望斯(Stephen Gowans) 獨立記者,並不定期發布網誌《What’s Left》。現居加拿大渥太華。 譯者簡介 黃開 自由譯者,譯有《計時簡史》(大寫出版)。 [email protected] 作者序 前言 當阿拉伯民族主義碰撞帝國戰略 第一章 阿拉伯主義之地 第二章 變天 第三章 2011年大熱病 第四章 「溫和叛亂分子」的神話 第五章 復興黨的伊斯蘭盟友 第六章 華盛頓的伊斯蘭盟邦 第七章 分而治之 第八章 希特勒再現

第九章 華爾街帝國 結語 各章注釋 前言 當阿拉伯民族主義碰撞帝國戰略(節錄) 華爾街是美國政治圈最舉足輕重的勢力,連續幾任的美國政府都是為他們出頭,向阿拉伯民族主義派敘利亞政權掀起戰火。 這些行動可不是為了「傳播民主政治」。敘利亞的民族主義派已經具有相當高度的民主,那些華盛頓方面所賞識的阿拉伯盟友們甚至還瞠乎其後。美國的行動只是為了剷平反對力量,維護以華盛頓方面為首的全球經濟秩序;萬般皆下品,追逐利益才是唯一要務。自1963年起,敘利亞政府獻身於阿拉伯民族主義推崇的價值,亦即擺脫外國勢力控制而獲得自由,以及阿拉伯民族社會主義。在其中扮演重要角色的,是「復興阿拉伯社會

主義黨」(Ba’ath Arab Socialist Party)的成員哈菲茲•阿薩德(Hafez al-Assad)和他的兒子巴沙爾(Bashar)。 敘利亞的世俗阿拉伯民族主義政府也和伊朗結盟,伊朗和敘利亞一樣重視經濟與政治上獨立自主的價值,也是反對融入由美國監督指導的全球經濟秩序。他們亦和蘇聯結盟(招致華盛頓方面的強硬派直指哈菲茲•阿薩德為阿拉伯共產主義者),蘇聯瓦解之後則是與俄羅斯續盟。在美國的戰略家眼中,伊朗和俄羅斯這兩個國家均被視為美國的「競爭同路人」(peer competitors),因此阿薩德與之結盟,無疑使華盛頓方面對阿拉伯民族主義派領袖的敵意火上加油。美國外交政策的

目標,是為美國的企業、銀行家與投資家在全世界創造有利的商業環境。阿薩德所領導的敘利亞政府,偏偏擁抱與之抵觸的各種價值。敘利亞的阿拉伯民族主義派不願迎合華爾街方面的聖旨,他們一心一意只想要使敘利亞乃至最後是全體阿拉伯世界,都能脫離外國力量在政治和經濟上的操縱。 在2011年春天,阿拉伯世界因為多起動亂劇變而地動山搖,這場大熱病後來演變成如今為世人所知的「阿拉伯之春」(Arab Spring)。2011年3月敘利亞也發生暴動,並且迅速轉化為叛亂。華盛頓方面幾乎是迫不及待地呼籲其阿拉伯宿敵巴沙爾•阿薩德下台謝罪。美國總統歐巴馬宣告阿薩德政權已失去合法性,發生武裝叛亂就是有力的證明。 美國

官方將阿薩德型塑成殘暴的獨裁者,同時支持針對他而起的武裝造反,以致華盛頓方面對阿薩德的一切反抗行動,在整個西方世界眼中,彷彿是出於唾棄暴政而熱愛民主。然而,我們可以從許多方面明顯看出來:華盛頓方面之所以支持對抗阿薩德政府的行動,其決策絲毫沒有考慮到推廣民主政治。 華盛頓方面的盟友們在戰場上與敘利亞政府對壘的,乃是伊斯蘭主義信徒而非民主主義者。伊斯蘭主義者的目標是建立遜尼派伊斯蘭國家,這和沙烏地阿拉伯國家一樣,它們的立法基礎都是在於《可蘭經》,並非依據民主程序的決策。即使如「自由敘利亞軍」(Free Syrian Army)在叛亂初期被吹捧成某種自由民主運動,事實上不僅它的成員包括伊斯蘭教

徒,它更是受伊斯蘭主義控制的。 《華爾街日報》亦指出:自由敘利亞軍不止「受伊斯蘭主義團體控制」,甚且「與努斯拉陣線(al-Nusra)合作無間」,努斯拉陣線正是蓋達組織在敘利亞的分支。再者,就政體而言,他們完全沒有計畫想要建立多黨制或者任何形式的民主政府。他們的目標純粹是為反對而反對,歸根結底就只是要顛覆世俗派敘利亞政府。意思就是說,認為號稱「溫和」且「相對世俗」的自由敘利亞軍並非伊斯蘭主義者,無乃一大誤會。誠如資深的中東記者派屈克.寇克朋(Patrick Cockburn)之論:在伊斯蘭國、努斯拉陣線,以及「美國口中據稱屬於溫和派的反對陣營盟友們」之間,實在是缺乏「涇渭分明」這回事。

在當地與敘利亞交戰的國家之中,華盛頓方面的首要阿拉伯盟邦是沙烏地阿拉伯,而它本身即是反民主的專制政權:不但在國內壓迫阿拉伯之春的示威行動,當它的鄰國巴林同樣發生示威,要求終止君主政體並過渡到民主體制,它也派出坦克鎮壓。沙烏地當局斬首傳教士尼姆爾.尼姆爾(Nimr al-Nimr),因為他是在沙國呼籲民主化的中堅分子。此外,連他年僅十七歲的姪子,也因為參與反對君主政體的示威,被判處釘上十字架的死刑。沙烏地王室對民主的蔑視以及對其人民的欺壓,美國的態度則是數十年如一日地選擇無視。 華爾街方面與敘利亞之間的戰爭,貫穿哈菲茲、巴沙爾•阿薩德父子前後兩朝。此中除了美國的帝國主義,另有四大意識

形態同樣扮演重要的角色。這四大意識形態中,如世俗阿拉伯民族主義和穆斯林兄弟會的遜尼派政治伊斯蘭二者,乃是起源於阿拉伯世界與歐洲殖民主義的正面衝撞。 「世俗阿拉伯民族主義」以追求大一統的阿拉伯國家為職志。帝國主義國家在它們的地圖室裡恣意擘劃邊界,將阿拉伯世界分割為多個國家。分居亞洲和非洲的兩大半土地,則是被以色列這個歐洲殖民主義遷占者國家(settler state)一分為二。1963年,一群隸屬復興阿拉伯社會主義黨的軍官發動政變,此後敘利亞即是由阿拉伯民族主義派統治至今。復興黨人矢志追求阿拉伯國家的統一、擺脫外來勢力,以及阿拉伯社會主義,他們在阿拉伯世界裡針對美國和它的盟邦發起意識形態的

挑釁,對以色列及早已和美國帝國主義水乳交融的阿拉伯君主政體也一視同仁。 如巴沙爾在內的復興黨人,對美國和它的盟邦同時造成遠在天邊和近在眼前的威脅。阿薩德和其他阿拉伯民族主義信徒是遠程威脅的代表:他們渴望將全球將近四億操阿拉伯語的人口統一在一個龐大的國家之下,而且掌控阿拉伯世界無與倫比的石油資源。像這麼巨大的國家,複雜而精巧地結合了埃及、敘利亞、伊拉克以及石油財富連城的各個波斯灣阿拉伯國家,論其規模和財力,皆足以和美國在西亞及北非的霸權分庭抗禮。不僅如此,一個擁有四億人口的阿拉伯超級大國,它的領土西起大西洋、東到波斯灣,蘊含大量石油與天然氣,勢必在世界舞台上占有不容小覷的地位。它將成為美國

的競爭對手。 定義戰爭 戰爭往往如同英國科學家兼社會科學家霍爾丹(J.B.S. Haldane)所說的,是軍人朝敵人身上推刺或投擲金屬物的殺戮事業。但是,偉大的波斯戰爭理論家克勞塞維茨(Clausewitz)另有不同的看法。他對戰爭的定義較為寬鬆:即致力於將自身的意志施加在敵人身上。據此定義,軍人的事業僅是戰爭的種種可能方式之一。封鎖或圍困是企圖以饑餓迫使敵人順服的手段,這是自古以來屢見不鮮的戰爭形式。在第一次世界大戰期間英國海軍封鎖德國,據估計餓死了75萬名德國人民的生命,即使在簽署停戰協定之後,英國仍堅持進行其封鎖戰事。 時至今日,經濟戰爭的形式往往就如同政治學家約翰.穆

勒(John Karl Mueller)與卡爾.穆勒(Karl Mueller)所稱的「大規模毀滅式制裁」。1990年代,當時的伊拉克是在阿拉伯民族主義派的統治之下,即遭受過以美國為首的政權惡意的制裁。制裁的目的表面上是逼迫伊拉克銷毀其生化武器的軍火庫;然而基於政治理由,卻故意誤稱之為大規模毀滅性武器。與核子武器的毀滅能力相比,生化武器根本微不足道;也唯有核子武器才稱得上是大規模毀滅性武器而當之無愧。 以第一次世界大戰為例說明:需要耗費7萬噸的毒氣,才能造成廣島區區一顆原子彈所達到的死亡人數。換個說法:才一顆原子彈就在廣島殺死了7萬條人命。相對來看,如果是在理想的天氣狀態下(即天色陰霾而

且風平浪靜)、投放在人煙稠密之處、而且是針對毫無防護的人群,則一架負荷典型載重量神經性毒氣的火箭將會使108到290人喪命。只要吹起和風或者出現陽光,那麼死亡人數將是11到29人。大規模毀滅性武器所殺死的人數,是數以萬計或以數十萬計的,可不是幾十或幾百。 就像伊拉克的巴格達並無名副其實的大規模毀滅性武器,然而此一事實讓華盛頓方面的宣傳家無動於衷。他們當下的重點,是務必使伊拉克軍方「看起來像是唯一的威脅」。要達到這個目的,只消耍一點小計謀就夠了:那就是賞給伊拉克的生化武器一頂大規模毀滅性武器的高帽子。這樣的作法就好像指稱玩具手槍是大砲,可是它真的奏效了。於是,伊拉克的阿拉伯民族主義派在一夜

之間變成世界和平迫在眉睫的威脅。 根據兩位穆勒政治學家的觀察,有史以來可歸咎於使用大規模毀滅性武器而造成的人命損失,還不如此次各種制裁導致伊拉克人民死亡的人數。美國國務院稱這些人命「值回票價」。換句話說,在富藏石油的阿拉伯世界,為了能夠繼續保有美國的霸權,那只是一筆小小的代價。為了美國……那真的不過是一筆小數目。華盛頓方面對伊拉克發動封鎖戰,從華爾街的銀行家到華盛頓的官方人員,乃至其他任何美國公民,確實並無一人因此而喪生。如果你正在規劃著美國的外交政策……這是值得的,當然沒錯。 許多和平運動者欣然接受以制裁作為軍事的替代手段。軍人的事業是朝敵人推刺或投擲金屬物,和平運動者遂誤以為制

裁不是任何形式的戰爭,而是以和平的方式達到強制的目的。和平運動者不知道的是,這些手段所造成的毀滅後果就算沒有比前者來得大,至少也是一樣嚴重。進行封鎖行動,是將美國的意志施加於伊拉克,因而形成了重大傷害。依照克勞塞維茨的定義,制裁就是一種戰爭形式,這是毫無疑義的。 我們若是將戰爭定義為:以製造傷害或威脅的方式,將自身的意志施加於敵人身上,則戰爭涵蓋了廣泛的活動,包括: ‧威脅進行核子殲滅戰 ‧訓練及武裝遊擊隊員,對敵人發射金屬物 ‧經濟制裁 ‧威脅入侵 ‧支持內部反對團體從事活動以造成內部動亂 ‧暗中破壞 在這個定義之下,美國對敘利亞發動戰爭的時間,其實比2

011年還早了許久。阿拉伯民族主義派在大馬士革取得政權之際,立下了座右銘並決心在此座右銘的引導之下戮力以赴,使阿拉伯世界脫離外來強權長達數百年的控制,重獲自由。 這一則座右銘是:「統一,自由,社會主義。」 從那一刻起,這場戰爭就開始了。 結論(節錄)美國對敘利亞的戰爭,其核心是四大勢力的糾葛。第一大勢力是美利堅帝國主義,它有個四平八穩的名稱是「美國的全球領導地位」。美利堅帝國主義致力於服務美國企業、銀行和投資家,在世界各地取得完全不受約束的出口與投資機會。至於吸引美國資本家想要進駐、定居和建立關係的國家,當地居民的意願為何,完全不在美利堅帝國主義的考慮之列。諸如經濟自由、自

由企業、開放經濟、整平運作環境、消除障礙、克服關稅以及暢行無阻的商業等等觀念,在美國政府外交政策的策略文件中屢見不鮮,足以證實美國外交政策的核心要務正是美國企業。北美地區最富裕的投資家、最具規模的銀行以及最龐大的企業,竟能驅使美利堅帝國主義推行他們的經濟計畫,其理由有二。第一個理由:資本主義的本質會迫使美國企業不斷尋求累積資本的機會,永無止境。企業對於盈利的胃口確實無遠弗屆,無法滿足於國內市場的機會,資本家的擴張慾望甚至不受地球所限。例如賽西爾•羅德斯爵士夢想併吞浩瀚宇宙中的星球,而美國企業亦要求開發各星球商業機會的權利,至少是對小行星的權利。在美國社會中經濟地位最高的階層,其牟利計畫能穩居於

美國全球領導地位的中心,第二個理由是:經濟力量與政治力量大致上是峰峰相連的。美國的經濟精英階級與其他社會階層競爭時,不見得所向無敵;然而,他們的金錢力量能使獲勝機會大幅提高。2014年,政治學家吉冷思和沛吉針對1,700個政策議題進行研究,該研究指出:「代表商業利益的經濟精英和組織化團體,對於美國政府的政策具有重大而獨立的影響力;一般公民和代表大眾利益的團體,其影響力則是微乎其微或者完全談不上」美國的經濟精英階級亦即資本家階級,他們有非常多手段能發揮金錢的力量,以他們的偏好及迫切想要完成的任務強行干擾美國的外交政策。以美國企業精英的相對人數而言,他們在政府關鍵職位的代表性過高,並且主導了重要公

共政策的制定過程。例如,美國的國會議員絕大多數是百萬富翁,他們的財富則是來自和他們有關係的企業。(以2012年美國的參議員為例,他們的平均身價超過2百70萬美元。)美國政府任命的內閣成員也大多是企業界的高層出身。

汪小菲身價的網路口碑排行榜

-

#1.汪小菲张兰直播如沐春风,离婚后身价暴涨,与大S争抚养权占 ...

汪小菲 张兰直播如沐春风,离婚后身价暴涨,与大S争抚养权占上风,于2021年12月13日上线,由娱翅哔哔King上传。西瓜视频为您提供高清视频, ... 於 www.ixigua.com -

#2.具俊曄身價被曝光,實力不輸汪小菲,網友:終究是大S高攀了

日前,汪小菲小S的罵戰正在愈演愈烈,就連從來不發聲的許雅鈞都忍不住來維護自己妻子,看來這場「戰爭」汪小菲的勝算並不大,只有徐媽媽比較清醒來 ... 於 inf.news -

#3.和大S傳文定汪小菲身價115億 - 娛樂王

大S傳出閃電訂婚消息,對象是號稱大陸餐飲界LV的俏江南集團第二代,汪小菲。他今年不到30歲,身價115億台幣,家中企業在上海、天津、青島等大陸城市都 ... 於 entertainments.pixnet.net -

#4.虎落平陽還是虎,原京城四少汪小菲身價不再座駕猶在

汪小菲身價 - 汪小菲也算是個超級富二代,這得益於他母親張蘭以及張蘭一手建立的「俏江南」。但是隨著俏江南易主,母親資產被凍結,汪小菲身價暴跌,更是被擠 ... 於 1applehealth.com -

#5.汪小菲身價115億傳出現「營運危機」!大S遭直擊憔悴帶兒女 ...

xyz xyz軟體補給站xyz資訊工坊身價約115億元臺幣的俏江南集團少主汪小菲,曾經被拍到與大陸演員張雨綺激吻,現在又傳出和大S短暫交往20天後訂婚,感情生活堪稱曲折離奇。 於 www.quinellmsic.co -

#6.大S夫婦巨額財產曝光,女方兩套豪宅約1.2億,汪小菲身價疑超 ...

11月22日,台媒突曝大S已向法院起訴離婚,將與汪小菲分割9億(新臺幣)的財產(約2億人民幣),但女方似乎更吃虧一些,兩人的資產也引起網友關注。 於 www.gpseiok.com -

#7.汪小菲的傳奇媽媽,曾身價15個億的她,如今靠帶貨將東山再起

01大S的婆婆張蘭女士,是俏江南的創始人,巔峯時期身家曾達15億。 這幾天,62歲的她在社交平台上賣「大明果」,這個噱頭十足的大明果,其實就是山核桃。 於 ppfocus.com -

#8.3優點「完勝汪小菲」!具俊曄「帥又純情」閃電抵台網讚爆

據悉,具俊曄身價約約2000萬元台幣,汪小菲身價115億,雖說差了500多倍,但愛大S的心完全不輸汪小菲。 大S和具俊曄20年前曾短暫交往1年,據了解,當初 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#9.大S夫婦財產曝光:女方兩套豪宅汪小菲身價超23億 - 華客

大S夫婦財產曝光:女方兩套豪宅汪小菲身價超23億 ... 11月22日,台媒突曝大S已向法院起訴離婚,將與汪小菲分割9億(新台幣)的財產(約2億人民幣),但 ... 於 hkx.eu -

#10.汪小菲身價115億驚傳出現營運危機!大S遭直擊憔悴帶兒女 ...

汪小菲身價 115億驚傳出現營運危機!大S遭直擊憔悴帶兒女「進出身心診所」求治療,讓汪小菲暴怒了! 大S與大陸富商汪小菲結婚6年多,曾高齡冒死為他生下了兩個孩子, ... 於 toments.com -

#11.身家输汪小菲575倍? 具俊晔与宋慧乔BTS是邻居 - 星洲日报

具俊晔被指身家约2000万台币(约295万零489令吉),和身价115亿台币(约16亿9592万令吉)的汪小菲相差575倍,但深爱大S的心意不输前夫。(取自网络). 於 www.sinchew.com.my -

#12.大s离婚,责任在张兰?汪小菲身价会暴跌吗?_婆婆 - 全网搜

张兰说,汪小菲花花公子已经找好了二十几岁年轻女生,大把女的主动扑上去毕竟离婚的“汪公子”身价上亿。婆婆是真不是一个好婆婆,儿子儿媳离婚了,她高兴得 ... 於 sunnews.cc -

#13.汪小菲目前資產,汪小菲身價

○Q1:汪小菲身價. 石景山頂最好..又能走情侶路~~. ○Q2:汪小菲究竟怎麼了?為何他旗下的酒店接連被曝經濟危機? 董雯要給分哦. ○Q3:汪小菲在離開俏江南後,為何 ... 於 m.sujiecp.com -

#14.身價115億汪小菲在機場「被阿婆攔問路」 他的反應被網友狂讚

身價 115億汪小菲在機場「被阿婆攔問路」 他的反應被網友狂讚:大S嫁對暖男! ... 汪小菲與大S這對夫妻,一直是網友們關注的焦點。兩人2010年時結婚,育有一 ... 於 www.bomb01.com -

#15.大S夫婦巨額財產曝光,女方兩套豪宅約1.2億,汪小菲身價疑超 ...

11月22日,台媒突曝大S已向法院起訴離婚,將與汪小菲分割9億的財產,但女方似乎更吃虧一些,兩人的資產也引起網友關注。 於 daydaynews.cc -

#16.明星身价|酷到飞起的大S,有没汪小菲,她都是大 - 手机搜狐

所以,在遇见汪小菲之前,她就是台湾一线女星,事业高峰期,身价不菲。 大S爱买鞋众所周知,曾在节目中自曝家中的收藏至少逼近400双,总价值超过千万台币,可以换 ... 於 m.sohu.com -

#17.豪門夢破的大S,離開汪小菲選擇為自己而活 - 今天頭條

一方面,是「京城四少」留給大家的印象不太好;另一方面,豪門婚姻都是一半辛酸一半淚水。儘管當時的汪小菲身價不菲,但是對於大S的選擇,不少人也是覺得 ... 於 twgreatdaily.com -

#18.大S夫婦鉅額財產曝光,女方兩套豪宅約1.2億,汪小菲身價疑超 ...

餓了嗎?戳右邊關注我們,每天給您送上最新出爐的娛樂硬核大餐!11月22日,臺媒突曝大S已向法院起訴離婚,將與汪小菲分割9億(新臺幣)的財產(約2億 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#19.大S夫妇财产曝光:女方两套豪宅汪小菲身价超23亿 - 倍可亲

汪小菲 名下有多个餐饮品牌,并且早已在全国各地开多家分店。几年前,有媒体爆料称他身价超过23亿,不过当事人并没有透露自身资产情况。 於 www.backchina.com -

#20.大S老公汪小菲身价曝光家庭背景十分显赫母亲是张兰是商人

[摘要] 大S老公汪小菲身价曝光,汪小菲很多人都知道他是大S的老公,据了解,汪小菲的妈妈是俏江南集团老板张兰,现在汪小菲投身酒店经营,将母亲的事业打理的井井有条, ... 於 m.12chai.com -

#21.「汪小菲身價」情報資訊整理

愛呷宜花東「汪小菲身價」相關資訊整理- 曾经号称京城四少之一的汪小菲,在他还没结婚时身边的绯闻 ... 不过在早几年经历了俏江南风波后,如今的汪小菲身价还剩多少呢? 於 lovetweast.com -

#22.汪小菲身價 - Mican

汪小菲身價 115億0架子遇老奶奶問路「邀上車直接帶她去」. 大陸餐飲富二代汪小菲與大S(徐熙媛)結婚6年多,育有一對兒女,經常往返兩岸,近日他飛抵臺灣正巧遇到一名 ... 於 www.micanopage.me -

#23.汪小菲身價是多少被曝早已經不是京城四少了 - 劇多

汪小菲身價 是多少呢?提及汪小菲,大家一定是會想到汪小菲的妻子大S,因為她是知名的臺灣藝人,其實汪小菲…… 於 www.juduo.cc -

#24.汪小菲被新歡痛罵?張穎穎疑痛訴有小四:壞了我身體

汪小菲 近日被拍到帶身價破億的25歲女星張穎穎回家,還被爆出疑似婚內出軌,讓他在25日凌晨氣得發文駁斥,之後卻又把文章刪除。就有知情人士指出, ... 於 news.ebc.net.tw -

#25.汪小菲是哪里人身价多少汪小菲家是做什么的他是富二代吗

汪小菲的母亲张兰当年创办“俏江南”餐饮,曾经是餐饮界的巨头偶,而汪小菲作为张兰的独子,她的一切都是自己儿子,所以当初的汪小菲身价是25亿的富少, ... 於 www.hxnews.com -

#26.《財訊》502期-勇賺台灣好公司100強: 精選百檔台股逆勢英雄 不只賺很大 續航力也夠威

... 身價曾高達東,汪小菲則被邀請擔任心怡百億元,還登上「胡潤餐飲富豪榜」。無奈俏江南準備上市的過程並不順利,日被私募基金○ > ○買下過半的股權搶走經營權, ... 於 books.google.com.tw -

#27.大S離婚|富二代汪小菲身家達12億爭產風波在即1.7億豪宅點 ...

台灣女星大S(徐熙媛)於今年6月曾自爆於內地富二代老公汪小菲辦理離婚手續,經多月拉鋸後兩人終於在今日(22日)正式宣布離婚,結束十年婚姻夫妻. 於 www.hk01.com -

#28.大S老公具俊曄「身價輸汪小菲快600倍」卻因「超強3優點」電 ...

大S老公具俊曄「身價輸汪小菲快600倍」卻因「超強3優點」電爆汪小菲! 網狂讚:男生都覺得帥2022 - 新聞- 趣味新聞網. 大S老公具俊曄「身價輸汪小菲 ... 於 quweinews.com -

#29.大S再婚|身家跟著信義區豪宅翻漲大S晉升6億房產女王只花4 ...

即便房子真是由前夫汪小菲出資購買,由於產權登記在女方名下,即使拿來與新歡共築愛巢,甚至贈與對方,汪小菲也無法追討。 根據台灣房屋信義光復旗艦特許 ... 於 tw.appledaily.com -

#30.即時新聞通- 大S老公身價狂輸汪小菲自曝有「坎坷人生」 「曾 ...

大S老公身價狂輸汪小菲自曝有「坎坷人生」 「曾在2坪店面賣衣服」 於 ms-my.facebook.com -

#31.75歲拾荒老人養大棄嬰!24年後養女身價過億賣公司陪他環遊 ...

張蘭直播爆兒上海連倒4間店汪小菲月虧近千萬上網搶奶蛋; 2022年4月10日; 在“苹果新闻”中. 波妞泡湯|《不熙娣》珍琳賣情趣用品月吸百萬被《2分之一 ... 於 news.shijiezhou.com -

#32.汪小菲身价现在多少钱?康熙来了汪小菲大S视频 - 江都在线

汪小菲身价 现在多少钱? 汪小菲资产值:台湾媒体号称25亿身家。 据悉,汪小菲继父叫田益宾 ... 於 wap.jd-tv.com -

#33.[新聞] 傳汪小菲已另結新歡女方身家背景全遭起- 看板Gossiping

1.媒體來源:udn 2.記者署名:林怡秀3.完整新聞標題:傳汪小菲已另結新歡女方身家背景全遭起底4.完整新聞內文: 大S和汪小菲今官宣離婚,震驚兩岸, ... 於 www.ptt.cc -

#34.天下女人张兰汪小菲身价多少 - 百度知道

天下女人张兰汪小菲身价多少 ... 当时张兰的干女儿、台湾艺人安以轩(微博)过生日原本是邀请张兰去的,可是她当时有工作脱不开身,于是就叫儿子汪小菲代表自己去,之后 ... 於 zhidao.baidu.com -

#35.汪小菲这个身价3亿人民币是怎么算的? - Fashion版- 未名存档

汪小菲身价 。。。 你的在第二页 【在c**i 的大作中提到】 : ft : 你搜的啥关键词 : 不过我看到是他母亲有25亿人民币,就是母子合起来115亿台币. c**i 发帖数: 13113. 於 m.weiming.info -

#36.張蘭豪宅內直播蒸花捲,身價過億卻穿百元衛衣 - 中國熱點

近日,汪小菲的母親張蘭在自己的社交帳號上曬出一段自己在自家豪宅內直播做花捲的幕後視頻,兒子汪小菲也驚喜現身,只不過看起來卻一臉疲憊,心情不佳。 於 chinahot.org -

#37.身價115億汪小菲在機場「被阿婆攔問路」 他的反應被網友狂讚

身價 115億汪小菲在機場「被阿婆攔問路」 他的反應被網友狂讚:大S嫁對暖男! · ✪司機陪老奶奶到車站後,還幫忙到櫃台買票,最後將老奶奶送上車才離開。 於 zodiac.tw -

#38.具俊曄來台娶走大S 網列「超強3優點」狠贏汪小菲

... 輪椅舞」;另外,具俊曄為了娶大S也同意不再生子,這對於未有過婚姻及小孩的人來說不太容易,即使他身家2000萬台幣的收入與身價115億的汪小菲相差 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.大S老公身家輸汪小菲575倍!被當毒犯逼驗尿「落魄開2坪店賣 ...

... 幸好都呈現陰性,還他一個清白,身為前韓流始祖,據悉他的身家約2000萬元台幣,和身價115億的汪小菲雖然相差575倍,但深愛大S的心意不輸前夫。 於 star.ettoday.net -

#40.大S認識20天就決定要嫁的男人,汪小菲到底有沒有錢?

其實對於汪小菲的身價,一直以來都是充滿爭議的,有人說他身價極高,實錘一京城貴公子;但也有不少人認為,汪小菲說白瞭就一實打實的媽寶男。 於 2486star.com -

#41.汪小菲渣大S背後:處對象這事兒上,王思聰得叫一聲「汪大哥」

像大S這樣的「搖錢樹老婆」,哪怕生活中再「作」,也有無數男人夢想娶一打呢! 以汪小菲現在真金白銀的身價,加 ... 於 min.news -

#42.15年前被李湘“嫌弃”,如今身价30亿,与汪小菲同框发福认不出

15年前被李湘“嫌弃”,如今身价30亿,与汪小菲同框发福认不出 ... 《妻子的浪漫旅行第五季》正在湖南卫视如火如荼的播出中,秦海璐和王新军夫妇两人在节目中 ... 於 new.qq.com -

#43.大S汪小菲閃電訂婚揭露大S汪小菲情史【圖文】 - 熱門時事

身價 約115億元台幣的俏江南集團少主汪小菲,曾經被拍到與大陸演員張雨綺激吻,現在又傳出和大S短暫交往20天後訂婚,感情生活堪稱曲折離奇。 於 darking.pixnet.net -

#44.24年前一見鍾情大S直呼具俊曄「好帥喔」 - 民視新聞網

現在大S的前後任丈夫身價,也被拿來比較,汪小菲身家高達115億,具俊曄雖然只有約4200萬,但自創服裝品牌,在南韓首爾高級住宅區也坐擁豪宅。24年前 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.【豪門新抱】大S嫁入豪門10年婆媳關係好身家逾17億富婆奶奶 ...

44歲台灣女星徐熙媛(大S)與飲食界富二代汪小菲結婚10年,育有一對6歲和4歲的子女。一直有指大S嫁入豪門後,與富婆奶奶張蘭相處不和,近日張蘭與一班 ... 於 topick.hket.com -

#46.汪小菲父親神祕曝光揭祕母親16億身價來由- 明星 - 品味風

汪小菲 父親神祕曝光揭祕母親16億身價來由說明:11月20日,因網傳“俏江南”董事長張蘭(汪小菲之母,大S之婆婆)“戶口登出”被法院藉助媒體尋人, ... 於 pinweifeng.com -

#47.大s和汪小菲谁有钱 - 搜狗搜索引擎

大S夫妇巨额财产曝光,女方两套豪宅约1.2亿,汪小菲身价疑... - 网易订阅 ... 大s和小s家谁的老公更有钱汪小菲身家曝光后,网友都不淡定了. 爱奇艺. 01:37 2022-03-20 ... 於 z.sogou.com -

#48.就是比汪小菲好!他揭大S愛具俊曄1原因:別忘了她是女王

大S再婚的消息傳回中國,立刻掀起中國網友的熱烈討論,事後更有網友把汪小菲跟具俊曄的身家都挖出來比較,雖然在身價上不敵汪,但是陸網卻一語道破具 ... 於 star.setn.com -

#49.大S如何幹掉汪小菲前女友用20天嫁入豪門?功力絕非一天練成 ...

話說2010年9月29日,汪小菲與大S在安以軒的生日宴會上相識,僅僅20多天后就訂婚,速度之快讓所有人驚訝。 大S如何20天征服汪小菲嫁入豪门?功力绝非一天练. 汪小菲,身價三 ... 於 ezvivi3.com -

#50.大S老公具俊曄「身價輸汪小菲快600倍」卻 ... - 女生集合#Tagsis

大S老公具俊曄「身價輸汪小菲快600倍」卻因「超強3優點」電爆汪小菲! 網狂讚:男生都覺得帥 · 知名女藝人大S(徐熙媛)在8日宣布與20多年的初戀「酷龍」 ... 於 www.tagsis.com -

#51.大S閃婚具俊曄「身價輸汪小菲575倍」 網列3大優點完勝!

藝人大S跟24年前的舊愛、韓團酷龍成員具俊曄閃婚,就有網友比較具俊曄和大S的前夫汪小菲,列出具俊曄不僅能接受大S婚後不生小孩,還對搭檔有情有義, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#52.曾是京城四少,如今淪為軟飯男?看汪小菲用錢征服的5個女人

在汪小菲跟王思聰的事情平息後不久,“俏江南”便陷入了頹勢。家裏的搖錢樹倒了,汪小菲的身價也直線暴跌,兩手空空的他就成了現如今最知名的“軟飯男”。 於 www.ponews.net -

#53.汪小菲直播哭訴就快破產 - 頭條日報

內地商人汪小菲自與大S(徐熙媛)離婚,他與媽媽張蘭經常在直播提及大S,被批評消費大S當宣傳。近月內地疫情再升溫,部份城市更實... 於 hd.stheadline.com -

#54.大S閃婚具俊曄「身價輸汪小菲575倍」 網列3大 ... - 台視新聞網

另外,就連兩人的財力也被拿來比較,外傳男方身價大約4200萬,還坐擁一棟7千多萬的房子,女方至少擁有6億元的豪宅,至於大S的前夫汪小菲身價則有115億 ... 於 news.ttv.com.tw -

#55.汪小菲「身價115億」私下不擺架子! 忙公事突遇「老奶奶問路 ...

汪小菲出生豪門,與大S結婚後生下一對兒女,更開了飯店擁有自己事業,婚前 ... 私底下可以說是一位好爸爸,許多人都以為汪小菲身價高達115億應該超級 ... 於 zi.media -

#56.汪小菲是哪裡人身價多少汪小菲家是做什麼的他是富二代嗎 - 壹讀

1992年張蘭在北京開第一家餐廳「阿蘭酒家」。此前的三年,她獨自在加拿大打工,而不到10歲的汪小菲則是和九十高壽的的太姥姥一起住在一間小平房裡。 於 read01.com -

#57.如何评价汪小菲? - 知乎

曾被称为“京城四少”的汪小菲,自和母亲张兰一起被俏江南踢出局后,在商业上就日渐低调, ... 给兰会所搞装修,汪小菲请来了身价高达1200万的国际顶级设计师菲利普·斯塔 ... 於 www.zhihu.com -

#58.汪小菲身價 - 工商筆記本

汪小菲身价 到底多少? 汪小菲,餐饮集团“俏江南”老板张兰的独子,集团的掌门人。据悉,俏江南集团目前在资本市场上的估值超过30亿。生于1981年的汪小菲,16岁出国 ... 於 notebz.com -

#59.從小人物到身價25億,大S婆婆一手打造的“俏江南”,只風光15年

回顧汪家,曾經的俏江南風光不再,汪小菲也不是做生意的料,業務能力有待加強,全靠營銷大s的名號和流量。 比如汪小菲推出 ... 於 www.gushiciku.cn -

#60.汪小菲身家多少亿网曝京城四少的他实力很强大 - 好多料

汪小菲是大家很熟悉的一个企业家,许多人都知道汪小菲是十分的有钱的,现在汪小菲已经娶妻生子,许多人都说汪小菲身价不菲,那么汪小菲身价是多少钱, ... 於 www.haoduoliao.com -

#61.汪小菲身價 - 旅遊住宿優惠網-

標籤: 汪小菲身價. 臺北市 · 臺北市【合尊酒店S Hotel】評價好嗎? 旅館/民宿:合尊酒店S Hotel 詳細地址:臺北市松山區敦化北路150號縣市旅宿登記證號:交觀業字第15 … 於 hotel2.idatatw.com -

#62.大s離婚,責任在張蘭?汪小菲身價會暴跌嗎? - 日間新聞

張蘭說,汪小菲花花公子已經找好了二十幾歲年輕女生,大把女的主動撲上去畢竟離婚的“汪公子”身價上億。婆婆是真不是一個好婆婆,兒子兒媳離婚了,她 ... 於 www.daytime.cool -

#63.大S閃電再嫁具俊曄1點完勝汪小菲 - 新浪新聞

... 情節引發熱議,而網友除了吃瓜之餘,還將汪小菲、具俊曄拿來比較,有人認為雖然汪小菲身價不容小覷,不過若只論外貌,具俊曄時髦的穿搭確實完勝。 於 news.sina.com.tw -

#64.離婚後免靠尪!大S驚人身價曝「手握蛋黃區豪宅」仍是富婆 ...

大S和老公汪小菲、近日正式宣布離婚,表示「認真、慎重地考慮,兩人已決定和平解除婚姻關係。」消息一出震... 於 www.lookerideas.com -

#65.张兰豪宅内直播蒸花卷,身价过亿却穿百元卫衣,汪小菲露面显 ...

近日,汪小菲的母亲张兰在自己的社交账号上晒出一段自己在自家豪宅内直播做花卷的幕后视频,儿子汪小菲也惊喜现身,只不过看起来却一脸疲惫, ... 於 www.sohu.com -

#66.大s與汪小菲真實身高是多少身價高達23億 - 陸劇吧

不過即使汪小菲身高沒傳說中的181cm,但「京城名少」的他也是名副其實的高富帥。事業上老婆沒給太多建議沒有生子壓力汪小菲以連鎖餐飲老闆身分接受 ... 於 lujuba.cc -

#67.大S单方宣称离婚,对比两人资产现状,背后真相一目了然?

与汪小菲结婚后,大S的明星身价依然高涨,以千万代言费拿下了某品牌的代言,以800万一年的价格拿下某品牌内衣的代言,等等。 而且在2001年的福布斯中国 ... 於 www.163.com -

#68.【大s身價】年收入8000萬大S身家驚人!-... +1 | 健康跟著走

以大、小S為首的演藝圈「S幫」姊妹淘們個個非富即貴,大、小S嫁入豪門後身價非凡, ... 近日明星夫妻檔綜藝《幸福三重奏》,汪小菲和大S真是甜虐眾人啊,說起汪小菲, ... 於 tag.todohealth.com -

#69.汪小菲身價多少? 汪小菲父親是做什麼的? - 每日頭條

能成為大S閃婚對象的汪小菲家境絕對不一般。汪小菲身價多少汪小菲身價32億元人民幣汪小菲思維敏銳,非常敬業,有遠見,同時生活也很奢侈,開著法拉利 ... 於 kknews.cc -

#70.汪小菲慶祝和大S結婚十週年,送大S的鑽戒十分搶眼,網友

汪小菲 雖然身價不菲,見多識廣,但是和大S之間的感情一直特別好,對大S更是百依百順,雖然有事業要忙,但汪小菲總是不忘在社媒上對大S表白,時不時的 ... 於 iasui.com -

#71.汪小菲身價115億0架子遇老奶奶問路「邀上車直接帶她去」

大陸餐飲富二代汪小菲與大S(徐熙媛)結婚6年多,育有一對兒女,經常往返兩岸,近日他飛抵臺灣正巧遇到一名老奶奶問路,沒想到他索性帶老奶奶前往高鐵站,舉動被贊超溫馨, ... 於 www.bg3.co -

#72.大S離婚前夫閃電再嫁網推具俊曄這點完勝汪小菲 - NOWnews ...

藝人大S(徐熙媛)離婚汪小菲後,閃電二嫁酷龍前成員具俊曄, ... 議,而網友除了吃瓜之餘,還將汪小菲、具俊曄拿來比較,有人認為雖然汪小菲身價不容 ... 於 www.nownews.com -

#73.汪小菲身价张兰汪小菲破产了吗扒一扒汪小菲身价多少亿资产有 ...

自大S与老公汪小菲结婚之后,汪小菲的身价资产就成为网友们关心的问题,汪小菲其身家目前有多少呢?经历了俏江南的风波后,传闻汪小菲破产了是真的吗 ... 於 www.fijiym.com -

#74.大S兒子錄視頻為張蘭慶生,五官和汪小菲一模一樣 - 八戒娛樂

而有消息證實,雖然大S 表示不會去看老公表演,但具俊曄的演出門票還是受到熱捧。在與大S 結婚之後,他更是身價暴漲,最近出售的最新作品,更是在短短七秒 ... 於 8pigs.com -

#75.现在汪小菲还有钱吗:汪小菲现状与现在的身家 - 参考经验网

应该有很多人都喜欢大s吧,并且大家也十分关注她和她老公汪小菲之间的感情。汪小菲曾经是京城四少,家里非常的有钱,但是据说好像早就不是这样了。 於 www.cankaowang.com -

#76.大S淨物業都值1億離婚分身家隨時蝕大本汪小菲全家是「公司 ...

大S(徐熙媛)和汪小菲結婚10年,最近不斷傳出兩人婚變消息,今(22)日兩人發出聯合聲明,證實雙方決定和平解除婚姻關係。消息曝光後,外界的關注點 ... 於 www.edigest.hk -

#77.已下嫁給汪小菲的大S為何國籍還會是中華民國?

汪小菲個人資料,汪小菲資料,大s 汪小菲,汪小菲微博,汪小菲照片,汪小菲幾歲,汪小菲身高,汪小菲身價,汪小菲檔案,汪小菲年紀汪小菲,大S,中華民國,國籍,汪小非,wiki, ... 於 qwe1014003.pixnet.net -

#78.大S離婚前夫閃電再嫁網推具俊曄這點完勝汪小菲 - beanfun!

藝人大S(徐熙媛)離婚汪小菲後,閃電二嫁酷龍前成員具俊曄,震撼台、韓兩地,具俊 ... 而網友除了吃瓜之餘,還將汪小菲、具俊曄拿來比較,有人認為雖然汪小菲身價不容 ... 於 beanfun.com -

#79.大S閃電再嫁具俊曄1點完勝汪小菲| 姊妹淘 - LINE TODAY

藝人大S(徐熙媛)離婚汪小菲後,閃電二嫁酷龍前成員具俊曄,震撼台、韓兩 ... 除了吃瓜之餘,還將汪小菲、具俊曄拿來比較,有人認為雖然汪小菲身價 ... 於 today.line.me -

#80.汪小菲為何不選安以軒陳榮煉和汪小菲的身價對比 - 每日要聞

汪小菲 和安以軒,如今已是人夫及人婦,那麼二人之前有什麼關係呢?汪小菲為何不選安以軒?陳榮煉和汪小菲的身價對比怎麼樣? 於 daynews.co -

#81.汪小菲被爆叫人深夜進大S家搬空家俱放到S Hotel

汪小菲 與大S離婚後曾爆出緋聞女友張穎穎,但雙方都未承認,而最近資深狗仔「小葛」葛斯齊 ... 楊冪認身價215億台幣不怕另一半只看錢:因為我有錢! 於 stars.udn.com -

#82.汪小菲身价汪小菲身价是多少汪小菲很有钱吗 - 手帕网

汪小菲 是京城四少之一,当时汪小菲没有结婚之前曾近和圈内很多人都有过绯闻,但是相对于汪小菲的绯闻。其实很多网友都比较关心汪小菲的身价到底是多少 ... 於 www.esp-4u.com -

#83.年收入8000萬大S身家驚人! - 華視新聞網

藝人大S和身價115億台幣的汪小菲閃電結婚,有人覺得大S是高攀了汪小菲,但其實大S出道16年,累... 於 news.cts.com.tw -

#84.大s身价多少亿 - codeczz

大s身价多少亿,张兰汪小菲破产了吗扒一扒汪小菲身价多少亿资产有哪些_尚,2010年,因与台湾知名女星大S结婚而广为人知。有人质疑他是伪富豪,有人说他是富少。 於 codeczz.com -

#85.和大S離婚,汪小菲的生意還能撐多久? - 大時代娛樂圈

其中,大S請來的律師賴芳玉在中國臺灣小有名氣,她曾幫助歌手張清芳與身價數億的「銀行投資教父」宋學仁離婚,為其爭取到16億臺幣的財產。 於 www.greatage.net -

#86.和大S傳文定汪小菲身價115億 - Tvbs新聞

大S傳出閃電訂婚消息,對象是號稱大陸餐飲界LV的俏江南集團第二代,汪小菲。他今年不到30歲,身價115億台幣,家中企業在上海、天津、青島等大陸城市都 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#87.汪小菲:我不會救大S | 夏小強的世界xiaxiaoqiang.net

這時汪小菲學成歸來,張蘭讓他擔任俏江南餐飲集團的執行董事,負責集團的海外推廣、設計及時尚創意。 一轉身,汪小菲身價上億,變身「京城四少」之一 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#88.飆罵汪小菲「壞了我身體」 張穎穎自爆疑有小四介入感情

汪小菲 近日被拍到帶身價破億的25歲女星張穎穎回家,還被爆出疑似婚內出軌,讓他在今(25日)凌晨氣得發文駁斥,之後卻又把文章刪除。 於 www.ctwant.com -

#89.大s徐熙媛身家 - Ilovecss

大S 2010年,閨蜜安以軒舉辦生日會,很多名流受邀參加,其中就有已經34歲的大S和少年俊才汪小菲。 當時的汪小菲小徐熙媛5歲,爺爺是滿族正黃旗人,母親是身價80億臺幣 ... 於 www.cotdustries.me -

#90.大S夫妇财产曝光:女方两套豪宅汪小菲身价超23亿 - 人在洛杉矶

11月22日,台媒突曝大S已向法院起诉离婚,将与汪小菲分割9亿(新台币)的财产(约2亿人民币(专题)),但女方似乎更吃亏一些,两人的资产也引起网友 ... 於 www.lapeople.com -

#91.【全文】為S Hotel吵翻天大S汪小菲爆婚姻危機 - 鏡週刊

回顧兩人閃婚後,汪小菲從身家115億元的「俏江南」京城四少,轉眼媽媽張蘭資產凍結,加上S Hotel經營不善,又遭疑捲入投資騙局等等;為了生子曾經生命 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#92.大S夫妇巨额财产曝光,女方两套豪宅约1.2亿,汪小菲身价疑超 ...

11月22日,台媒突曝大S已向法院起诉离婚,将与汪小菲分割9亿(新台币)的财产(约2亿人民币),但女方似乎更吃. 於 www.17news.cc -

#93.身價20多億,汪小菲一家卻全被這種病魔擊倒,有錢也買不來健康

江山代有才人出,各领风骚数百年。尤其是在更新换代较快的演艺圈,新人的崛起冲击着旧人的辉煌,致使我们淡忘了曾经的一些人和事。 於 www.xuehua.us -

#94.大、小S跨界投資電商?汪小菲這動作引發聯想 - 自由財經

即時新聞/綜合報導〕知名藝人大S老公汪小菲最近在台灣投資開設「九份市集跨 ... 一度達到70多家分店,全部走高檔路線,身價一度達百億元,汪小菲也是 ... 於 ec.ltn.com.tw