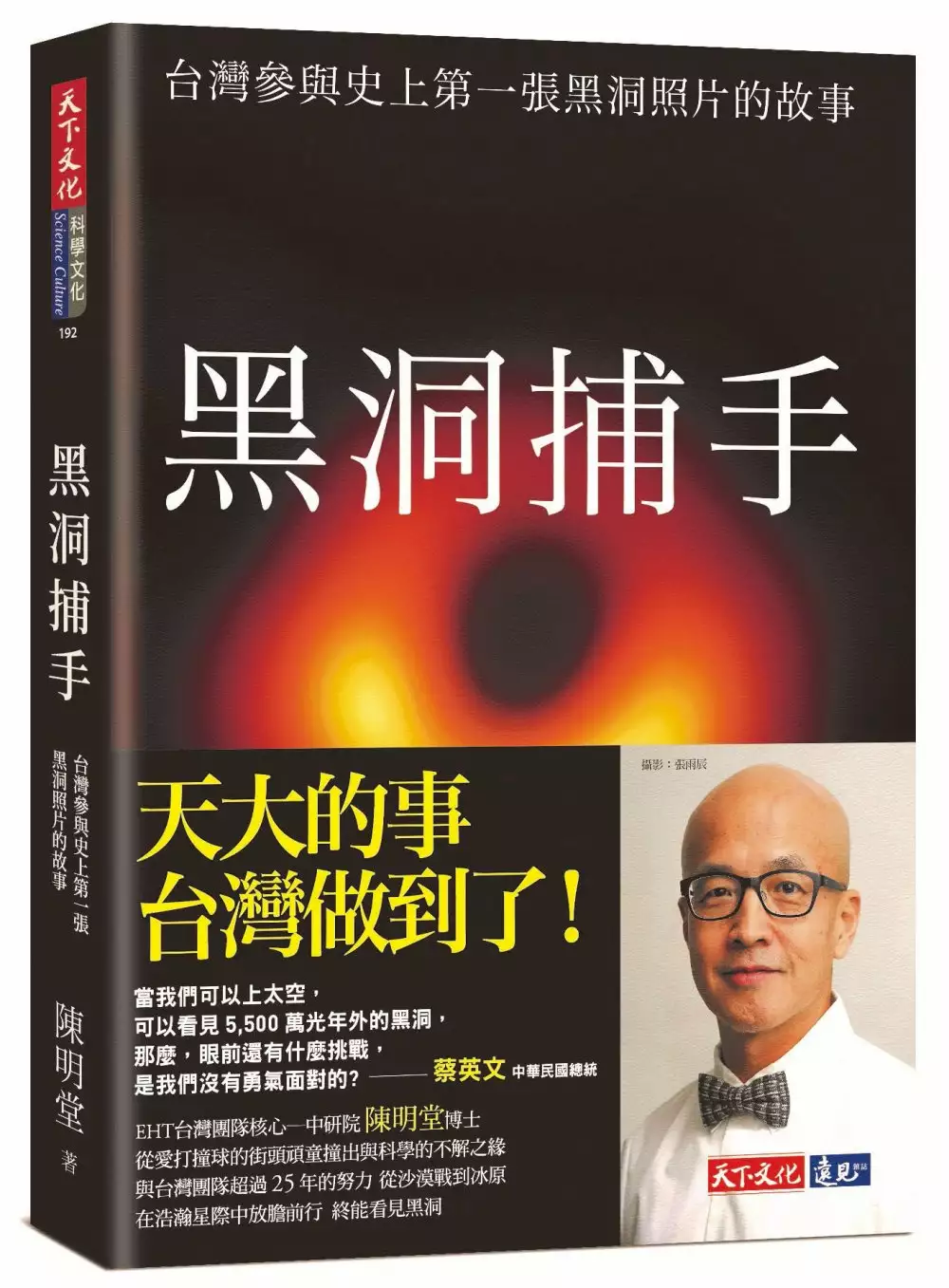

氣象觀測站資料的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DeborahR.Coen寫的 帝國、氣象、科學家:從政權治理到近代大氣科學奠基,奧匈帝國如何利用氣候尺度丈量世界 和陳明堂的 黑洞捕手:台灣參與史上第一張黑洞照片的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站保險資訊公開查詢 - 保險業公開資訊觀測站- 保險局也說明:歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

這兩本書分別來自麥田 和天下文化所出版 。

國防大學 空間科學碩士班 蔡明達所指導 陳俊杰的 颱風期間GPM衛星降雨資料空間特徵之研究 (2021),提出氣象觀測站資料關鍵因素是什麼,來自於全球降水觀測、ArcGIS、數值地形模型。

而第二篇論文國立高雄科技大學 漁業生產與管理系 劉仁銘所指導 杜孟軒的 臺灣定置漁網設置必要條件之次序邏輯斯迴歸分析 (2021),提出因為有 定置網、漁獲量、次序邏輯斯迴歸模型的重點而找出了 氣象觀測站資料的解答。

最後網站整合氣象雷達與即時降雨資料於颱風降雨推估之研究- 月旦知識庫則補充:雷達觀測可以反應空氣中水氣含量,雖無法精準估計出空間中水汽量的多寡,但是可以做為地面雨量估計的參考。而地面雨量站的降雨觀測資料是反映該地實際降雨的情況。但是自動 ...

帝國、氣象、科學家:從政權治理到近代大氣科學奠基,奧匈帝國如何利用氣候尺度丈量世界

為了解決氣象觀測站資料 的問題,作者DeborahR.Coen 這樣論述:

【重構人類理解世界的歷史,關鍵在於尺度】【氣候變遷議題,及時之作】 科學史博物誌最高榮譽「輝瑞獎」二〇一九年得獎作品 §§ 楊照選書 §§ 【專文導讀】◎ 台大地理系 洪廣冀副教授、陽明交大STS所 范玫芳特聘教授 【專業推薦】中央研究院 王寶貫院士/台大大氣系 郭鴻基教授/成大歷史系 陳恒安副教授 早在十九世紀的奧匈帝國,人們就為了是否該禁止森林砍伐、如何研究「氣候」等議題爭吵不休, 在那個沒有高速運算計算機、沒有電腦模擬的時代, 科學家、政治家與一般常民,是如何感受與處理這些似乎切身相關、但實際上卻難以捉模的問題? 而在哈布斯堡王朝的「帝國—王國科學家」社群裡,其中有邊緣

的孤獨一匹狼、有備受帝國統治階級重視的佼佼者、有長袖善舞的政治兼博物學者, 「他們」大多具有相似的背景與特質,這些人如何發展出獨特的尺度概念與視覺工具, 既要服務於跨民族的帝國統治志業,又必須一步步推進科學發展,同時調解可能無時不刻纏繞內心的矛盾——如何看待自身與自然世界之間的拉扯? ﹎【內容簡介】﹎ ▍ 奧匈帝國二元性與「奧地利問題」 有別於海洋帝國與占據海外殖民地的國家,歷史學家很少關注十九世紀歐亞陸地帝國產出知識的地理學。但奧匈帝國廣大疆域的高度差異性,驅使人們投身於帝國治理與科學創新的志業,包含建立觀測站運用觀測數據、視覺化繪圖技術的演進、推動動力氣候學發展、透過植物遷徙進行觀

測、有關森林砍伐對氣候影響的大辯論等,哈布斯堡王朝樹立了廣義上大氣科學史的重要里程碑,也從而讓一般民眾意識到「氣候」的重要性。 透過哈布斯堡王朝科學家之眼,我們得以返回那個時代,重探當時為了解決「奧地利難題」所發展的技術與理論,包括如何統整並發展出一套獨特系統,解讀並呈現奧匈帝國的特質——領土幅員廣大、地形差異甚廣,多民族多語言、結合了中世紀王國與現代法治的綜合政體。人們無不苦於探尋或發明新的著力點、研究手法與建立新的機構(如「中央氣象與地磁研究所」〔Zentral anstalt für Meteorologie und Geomagnetismus,簡稱ZAMG〕),處理氣候與人類、社會

與帝國之間的關係與象徵意義。 ▍ 關鍵運作邏輯:尺度縮放的問題 書中細膩地展現了氣候議題的複雜程度。從歷史的角度來看,現代氣候科學是尺度(scale)縮放的產物,這種多尺度、多因果的框架,早在現代電腦與衛星科技出現前即已相當成熟。然而,出乎人們的刻板印象之外,這些過程不僅是知性的,作者更敏銳地指出這個過程亦是感性、熱情的、與美學相關並同時是社會性的,帶有深刻的政治意涵。而這也對我們要用什麼樣的尺度概念與角度來思考現今人類面臨的氣候危機與應對方案,提供了重要的歷史觀點。如同書中強調,任何人類的集體行動都取決於我們管理所謂的「規模擴張的情感工作」,即如何理解、應對氣候變化所產生的內在反應。

尺度的縮放調整必然導致情感的重新校準,如果我們能夠展現哈布斯堡王朝氣候科學家的獨創性,我們或許也就掌握改變現狀的機會。 ﹎【專文導讀】﹎ 范玫芳|陽明交大科技與社會研究所特聘教授/英國蘭開斯特大學環境變遷與政策博士 ◎〈令世人驚嘆的氣候治理遺產〉 洪廣冀|臺灣大學地理環境資源學系副教授 ◎〈情動的氣候〉 ﹎【專業推薦】﹎ 王寶貫| 中央研究院院士 郭鴻基| 臺灣大學大氣科學系教授 陳恒安|成功大學歷史學系副教授 ﹎【國外讚譽】﹎ 本書對奧匈帝國科學界進行詳細研究,研究其對全球氣候學的重大貢獻……作者為現代氣候學的起源及其與現代氣候學之間的持續聯繫,提供了極好的、經過充分研究的論據

。強烈推薦。 ──《紐約時報》 歷史學家傾向於解釋科學植根於特定的時間和地點。作者明確地證明了這一點。氣候學是在政治和政策的背景下誕生的,發展過程中從未遠離這項事實。 ──《自然雜誌》 作者在迷人的新書中展示了在十九世紀,動力氣候學領域已經發展出解決多尺度問題的方法。 ──《時代文學增刊》 不僅應該被科學史學家廣泛地閱讀,而且應該被所有關注我們該如何看待人類世氣候及其變化的人看見。 ──《科學》 ﹎【本書特色】﹎ 1、橫跨不同學術領域的成熟之作:揉合帝國政治治理、科學典範創新,並且把「科學人」拉回放置在歷史研究核心 廣大帝國的多元治理疆域x開創氣候研究的新尺度x帝國的先驅科學家=醞

釀創新的風暴 2、提出獨特的研究概念——「尺度」 我們的生活本來就不停擺盪在大尺度與小尺度之間,像是個人如何影響整個社會?世界的變化,又會在哪些看似最無關的地方產生影響? 在不斷探問「何為大?何謂小?」的過程中,不僅能重新思索科學研究的方法論問題,也更根本性地挑戰「尺度」概念,反轉、顛覆我們的平日思維。 3、研究材料多元豐富,深度刻畫當時的科學社群 作者柯恩有著深厚的物理學背景,另外也大量直接使用德語、中東歐語系的當地文獻紀錄,更取得多位書中主角(科學家們)的實際日記、手稿、通信等第一手珍貴資料,不僅構築起當時奧匈帝國氣候/科學研究的架構全覽,更讓當時科學家的身影與所思所想,立體血肉鮮活了

起來! 4、獨樹一幟的「帝國史」 從科學研究、科學家的視角,了解奧匈帝國此大陸性帝國運作的象徵性憑藉、運作組織與背後深層的政治經濟邏輯。 5、具當代政治行動意涵 當今面臨全球氣候變遷的嚴峻挑戰,環境、能源問題都是眼下燙手山芋的政治、甚至關乎地球生物存續的議題。 然而這些從來不是新問題,十九世紀奧匈帝國的科學研究方法與思考架構,能帶來什麼樣的人文視野,帶給我們新的政治啟發? 「現代氣候科學的歷史,即是「定尺度」的歷史!」 ﹎【本書綱要·重磅劇透】﹎ ▍ 第一部﹍多樣中的統一 ▍ 分析奧匈帝國的意識形態與整個帝國環境科學機構的協作發展。作者使用的材料包括國家機構的檔案以及獨特的知識彙

編,像是具百科全書性質的《奧匈帝國圖文集》(Austro-Hungarian Monarchy in Word and Image,俗稱《太子全集》〔Kronprinzenwerk〕)。 第一章 〈哈布斯堡王朝與自然收藏品〉:對王朝領土上與氣候相關的知識生產,進行了全面深入的考察。該章揭露王朝長期收集並保存有關本國領土自然和生物多樣性的藏品,以及為何這麼做的動機。 第二章 〈奧地利的理念〉:重新檢視一項學界長期以來的爭論,即哈布斯堡王朝晚期是否有特殊的意識形態根據。此章討論當時所湧現對帝國空間特徵的論述,以及這些論述所根據的經驗性研究計畫,這些研究對於人文科學和自然科學都產生了巨大影響。

第三章〈帝國─王國的科學家〉:介紹了帝國─王國科學家的形象,這些新興於整片帝國疆土之中的專家。 第四章〈雙重任務〉:描繪一八四○年代和一八五○年代跨越帝國全境之地球物理觀測網絡,以及維也納中央觀測站的建立。該觀測站的任務被描述為「雙重的」,因為它提供的知識既牽涉到特定地方知識,同時又與普遍歷程有關。 ▍▍ 第二部 帝國尺度 ▍ 著重於哈布斯堡王朝中從事科學工作的臣民所面臨的尺度問題,以及他們對此回應而開發的代表性技術。 第五章〈帝國面貌〉:回顧製圖和繪畫工作為了盡可能改善、實現對於王朝的綜合概觀而興起的歷史。 第六章〈氣候書寫的發明〉:介紹這種十九世紀的書寫類型,目的在使大氣數據能

讓不同背景、利益分歧的讀者產生意義。 第七章〈地方差異之威力〉:追溯某個隱喻的傳播,這隱喻將哈布斯堡王朝的意識形態與大氣物理學聯繫起來。 第八章〈全球範圍的擾動〉:分析帝國—王國科學家漢恩及其同事們所提出之對於氣候的物理數學描述,可視為他們在定尺度上的實踐成果。 ▍▍▍ 第三部﹍定尺度的工作 ▍ 依據科學家們未發表的信件和日記檔案,重新建構在定尺度的過程中,罕為世人所知的社會和個人層面。 第九章〈森林氣候的問題〉:在一八七○和一八八○年代奧地利的新聞界和議會中,有關森林砍伐和沼澤排水是否會對氣候產生影響的議題,曾引發了激烈的爭論。藉由展示帝國─王國科學家如何介入、為爭論重定尺度,說明

了定尺度的工作乃是一個社會過程。 第十章〈花卉檔案〉:將植物視為時間尺度的工具,顯示植物學如何成為氣候歷史知識的重要來源。 第十一章〈慾望風景〉:轉而關注定尺度的私人面向。本章將比較科學家個人私下的陳述,與已公開發表的文獻進行比較,探討帝國─王國科學家在重新調整自己近距離和遠距離感受時的情感經驗。 結論重新審視了哈布斯堡王朝氣候學為二十世紀中歐留下的諸多遺產,並據此進一步討論人類當前的氣候危機。

氣象觀測站資料進入發燒排行的影片

你知道在恆春半島周邊布設了199個地震觀測站嗎?這些觀測站構成了密集的地震監測網,因為恆春半島周邊有四個主要的活動孕震帶,而核三廠更是鄰近恆春活動斷層。因為這個地區過去的地震觀測站比較少,能取得的資料相對有限,必須藉由地球物理探勘方法了解地底下構造,了解潛在風險。對未來大地震可能在什麼地方發生,提供寶貴的基礎資料。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/534416

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

颱風期間GPM衛星降雨資料空間特徵之研究

為了解決氣象觀測站資料 的問題,作者陳俊杰 這樣論述:

全球降水觀測(Global Precipitation Measurement, GPM)計畫是為提升全球性降水預測等水資源管理與利用的太空降水觀測計畫,突破地形及海面缺乏降雨觀測資料限制。本研究將探討GPM衛星反演雨量資料與地面氣象觀測站資料的比對分析,藉以了解降水受地形影響之特徵。本研究以2016年尼伯特強烈颱風及2021年璨樹強烈颱風為案例,使用當時的GPM衛星反演雨量資料及地面氣象站雨量資料,經資料同化處理後,再運用ArcGIS將資料匯入臺灣地區的網格中,並套疊數值地形模型(Digital Terrain Model, DTM)的臺灣地形高程圖、1000公尺等高線及颱風位置等,探討G

PM衛星降雨資料受地形影響之降雨特徵,藉以探討GPM衛星反演雨量資料的準確及可靠性。研究結果發現,GPM衛星資料降雨分布呈現較廣且平均,雨量在地形影響分布上表現較不明顯。在迎風面強降雨區,多集中分布在1000公尺以上的高山及高山前緣,GPM衛星反演雨量數據有低估的情形,反而背風面弱降雨區,雨量數據有高估的情形,但在衛星資料雨量高低估數據分析部分,在正負值差值0至20毫米內雨量分別佔總雨量的96.4 %及99.3 %,顯示GPM衛星資料反演的降雨數值表現相當優異。

黑洞捕手:台灣參與史上第一張黑洞照片的故事

為了解決氣象觀測站資料 的問題,作者陳明堂 這樣論述:

天大的事,台灣做到了! 當我們可以上太空,可以看見5,500萬光年外的黑洞,那麼,眼前還有什麼挑戰,是我們沒有勇氣面對的?— 蔡英文 中華民國總統 ☆地表最大的天文事件——黑洞攝影的幕後故事 ☆全台灣最強的望遠鏡建築團隊,遠征沙漠與極地的冒險 ☆資源有限的台灣,在國際舞台上以小博大的智慧 終於,人類見證了黑洞的存在, 進一步證實廣義相對論, 距離完成宇宙之謎的大拼圖, 又邁進大大的一步。 中研院領軍的台灣望遠鏡建築團隊, 是這次全球黑洞攝影計畫的關鍵推手。 二十五年來,他們面對著 氣候的嚴酷、離鄉背井的孤獨,與國際政治的凜冽……

他們建築的,不是望遠鏡, 而是智慧的天梯, 把宇宙的真相帶到人類眼前。 國際權威推薦 人類史上第一張黑洞照片誕生,讓全世界都看見台灣的研究實力。陳明堂重現二十五年來,幕後團隊以小搏大、克服困難,探索宇宙的過程。他們是激勵人心的台灣黑洞捕手,吸引下一代投入基礎科學領域!——廖俊智 中央研究院院長 神秘的黑洞,世人都想一窺究竟。終於在2019年,全球眾多團隊齊心協力,捕捉到第一張黑洞照片!解謎過程中,科技部長期支持的中研院及大學的天文團隊貢獻卓著。本書《黑洞捕手》敘述台灣團隊的奮鬥歷程,傳神刺激,值得一讀!——陳良基 科技部部長 台灣團隊胼手胝足,克服高山與極地的惡劣

環境,把一件件台灣設計、製造的精密裝備組合完成,並在太平洋、南美及北極精準運作。感謝每一位參與計畫的中研院專家及中科院同仁,你們一直都是最棒的團隊。——杲中興 中山科學院院長 從風光明媚的夏威夷,到世界盡頭天寒地凍的北極圈,陳博士科學探險之路跌宕起伏,扣人心弦,而今他能在公餘之暇將這些精采過程寫成《黑洞捕手》一書,對喜愛天文醉心宇宙的讀者而言,確是一大福音!——孫維新 國立自然科學博物館館長 第一張黑洞照片是科學的重大突破,而中研院天文所是我們的關鍵夥伴。台灣為了讓陣列看得更遠,展開英勇旅程,把望遠鏡送到格陵蘭。我很高興陳明堂說出台灣的努力,希望這些精采故事能鼓舞新世代起身仿效。—

—海諾法爾克(Heino Falcke) 事件視界望遠鏡科學理事會主席 陳明堂生動描述這起科學冒險,讓眾人知道台灣團隊在這項計畫中有多麼重要。跟這些優秀夥伴們合作是我的榮幸,我希望他們順利完成格陵蘭望遠鏡,帶人類看得更遠、更清晰。——謝普多爾曼(Sheperd S. Doeleman) 事件視界望遠鏡創始總監 這是非常精彩的一本書。作者生動的描述他成長、學習,與成功捕捉「黑洞陰影」的過程。「黑洞陰影」發生在遙遠的地方,地球還在「人猿共祖」的時代;5,500萬年後,黑洞周圍逸出的光芒抵達地球時,人類已誕生。中央研究院的陳明堂與國際團隊架設的天文望遠鏡,成功的接收到遠方貴客帶來的訊息,

非常難得。——李遠哲 諾貝爾化學獎得主、中央研究院前院長 (依來稿時間排序)

臺灣定置漁網設置必要條件之次序邏輯斯迴歸分析

為了解決氣象觀測站資料 的問題,作者杜孟軒 這樣論述:

臺灣位於亞熱帶,四面環海且有寒暖流交會等氣候條件,東部水深流急且東部外海海底具有湧升流,洄游性魚類資源豐富;西部台灣海峽為海底平坦的大陸棚地形,為良好底棲魚類漁場。 隨著時間變遷,氣候環境變動帶來的漁業資源變化可能使原本定置網設置的位置不再是漁獲效益最佳的位置。目前找出各氣候環境條件中對定置網漁業漁獲效益影響較大的因子,以及各條件對漁獲效益的影響力多寡,成為改善、新設定置網位置考察的首要目標。 本研究以架設在臺灣沿岸的海氣象觀測站資料和漁獲統計年報數據為基礎建立次序邏輯迴歸模型,用以分析各個海氣象變數因子分別對不同海域定置網漁獲量的影響。以漁業署彙總之年漁獲量為指標,並以三

個海氣象觀測站(小琉球、新竹、花蓮)於2006年至2020年間所測得的海洋氣象數據來研究分析各項環境因子對該海域漁獲量的影響並找出各個定置漁場漁獲量影響較大的因子,希望在定置網漁場的選址判斷上能夠獲得更好的判斷依據以及數據基礎。 為補救遺漏值,本文使用Catmull-Rom Spline插值法及線性插值法來插補,同時使用單根檢定確認海象氣象資料的定態性質;接下來把漁獲量劃分成四個等級;最後導入次序邏輯斯迴歸模型以計算迴歸參數與勝算比。實證結果顯示: 1.海象因子: 在海流流速對漁獲量的影響方面,所有測站都呈現出不顯著相關; 在海流方向對漁獲量的影響方面,所有測站都呈現出不顯著相關。因此

我們去除了這兩個因數。在海溫對漁獲量的影響方面,所有測站都呈現出顯著相關。在波浪浪高對漁獲量的影響方面,小琉球呈現顯著正相關。2.氣象因子: 在氣溫對漁獲量的影響方面,小琉球呈現顯著相關,新竹海山漁港呈現顯著負相關。因為小琉球位處南部氣溫普遍偏高。新竹位處北部氣溫普遍偏低,代表氣溫越高漁獲量越多。 在氣壓及海面風對漁獲量的影響方面,小琉球呈現顯著正相關.3.季節性虛擬變數: 新竹海山漁港的季節性系數相對其他兩站為大。因為北部四季溫差較大。 本研究係將實際測得資料利用科學統計方法加以運算分析,讓設置定置網選址各項因素得以正確的呈現。 研究自變數及因變數數據結論其中決定條件因

子是海溫值(OCT) 26.501±1.9581⁰ C、波浪值(WV)109.661 ±40.1308cm、氣溫值(AT) 24.2632±3.36714⁰ C、氣壓值(AP) 1013.536±5.3840hpa、海面最大風速值(OSWm)53.1246±13.42339cm/s。關鍵詞:定置網、漁獲量、次序邏輯迴歸。

氣象觀測站資料的網路口碑排行榜

-

#1.教學氣象站 - Meteorology - 國立屏東科技大學

資料 日期. 介紹. 簡述. 國立屏東科技大學老埤校區於民國76年設置氣候(象)站(編號:A0R080),為臺灣地區最具規模教學氣象站之一,能觀測:氣壓、 ... 於 meteorology.npust.edu.tw -

#2.2017 年港灣海氣象觀測資料統計年報(臺東港域觀測海氣象資料)

2017 年觀測風力資料,蒐集之臺東海域風力資料,除本中心自行. 觀測之外,在蘭嶼氣象站(測站B 及M)、大武氣象站(測站C) 、成功. 氣象站(測站O 及Q)等 ... 於 www.iot.gov.tw -

#3.保險資訊公開查詢 - 保險業公開資訊觀測站- 保險局

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。 於 ins-info.ib.gov.tw -

#4.整合氣象雷達與即時降雨資料於颱風降雨推估之研究- 月旦知識庫

雷達觀測可以反應空氣中水氣含量,雖無法精準估計出空間中水汽量的多寡,但是可以做為地面雨量估計的參考。而地面雨量站的降雨觀測資料是反映該地實際降雨的情況。但是自動 ... 於 lawdata.com.tw -

#5.資料集- 資料浮標、波浪站歷史觀測資料

資料 集描述, 中央氣象局所設置之海氣象資料浮標站、波浪站、浮球歷史觀測資料(2000年至今),包含風速、風向、氣溫、水溫、氣壓、波高、週期、波速、波向、流速、流向. 於 nodass.namr.gov.tw -

#6.2018 年港灣海氣象觀測資料統計年報(高雄港域觀測海氣象資料)

彌陀海上浮標站(測站Z)、小港氣象站(測站H)等觀測. 風力資料,係經濟部水利署(WRA)提供,謹致謝忱。 2018 年觀測波浪資料,蒐集之高雄海域波浪資料, ... 於 www.ihmt.gov.tw -

#7.公司介紹 - 翰昇環境科技

翡翠水庫無線電水文氣象測報系統(11站); 石門水庫綜合氣象觀測網(7站); 中央氣象局潮汐測報網(7站); 成功大學臺西海口漁港潮汐觀測站 ... 於 www.esne.com.tw -

#8.台灣現在天氣觀測地圖 - Google Play

中央氣象局-局屬氣象站,目前約99座,每10分鐘更新一次的觀測資料。 點選氣象站後,提供所氣象站所在地的天氣狀況、紫外線指數、溫度、濕度、氣象、風向、風速、以及日 ... 於 play.google.com -

#9.專用觀測站認可辦法§6-全國法規資料庫

三、航空氣象站:依國際民航組織有關規定。 四、高空氣象觀測站:每日於世界標準時間零、十二時各觀測一次。 五、氣象雷達 ... 於 law.moj.gov.tw -

#10.資料服務 - 交通數據匯流平臺

標題 來源單位 提供單位 資料類別 資料時間 自動氣象站‑氣象觀測資料 中央氣象局 中央氣象局 4關聯性資料 2021‑07‑22 ~ 2022‑08‑11 氣象特報資料 中央氣象局 中央氣象局 4關聯性資料 2018‑01‑11 ~ 2022‑08‑11 局屬氣象觀測站資料 中央氣象局 中央氣象局 4關聯性資料 2017‑06‑12 ~ 2017‑06‑12 於 ticp.motc.gov.tw -

#11.海氣象觀測資料收費基準-離岸 - 風力發電單一服務窗口

一、海氣象觀測塔:指依「離岸風力發電示範獎勵辦法」(下稱示範獎勵辦法)或受經濟部能源局(下稱能源局)委託或補助建置者。 二、海氣象觀測資料:指附表一所列氣象統計 ... 於 www.twtpo.org.tw -

#12.行動氣象 - 天氣‧氣象‧預報歡迎參觀大氣邊界層暨空氣污染實驗室!

即時觀測 1. 即時氣象資訊,包括氣溫、濕度、風向、風速、氣壓、雨量 ... 氣象站資料接收電腦一部(感謝中大測候站觀測員們電腦維護以及每天處理資料) 於 pblap.atm.ncu.edu.tw -

#13.氣象局觀測資料查詢 - 台灣公司行號

日報表(daily data), 月報表(monthly data), 年報表(yearly data). 時間: ... serch shopping cart · ◎網頁說明Readme ◎購買雨量資料說明◎站況資訊. 於 zhaotwcom.com -

#14.氣象觀測法寶大公開

地球偵探收集氣象資料的. 方法很多,會讓你大開眼界喔! 從地面觀測氣象. 在許多氣象站都會有一個被柵欄圍住的草地範圍,稱為觀測坪,這就是氣象. 於 pub.cjps.ntpc.edu.tw -

#15.地面氣象測報作業規範 - 大氣水文研究資料庫

為氣候及農業等目的之觀測,因需考慮當地氣象要素之週日變化,凡氣候站、. 雨量站、農業氣象站均採用地方標準時。 氣象觀測不採用夏令時間(或稱日光節約時間)。 1.4.3.2 台灣 ... 於 dbar.pccu.edu.tw -

#16.气象站- 维基百科,自由的百科全书

气象 站(英語:weather station)指为了取得气象资料而建成的觀測站,不少氣象站內設有氣壓計、溫度計及雨量計等被動式感應器來量度各種氣象要素,部份氣象站還設有 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.氣象局觀測資料查詢2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

鞍部ANBU (466910). 經度: 121.529731. 緯度: 25.182586. 海拔高度: 825.8M. 設站日期: 1937/01/01. 地址: 臺北市北投區陽明山竹子湖路111號. 於 big.gotokeyword.com -

#18.氣象站實訓心得體會 - 三度漢語網

但為了歷史資料的儲存完整性,xx站保留了人工站,每隔一個小時,我們都要去觀測場讀取一次資料。回來後將讀取的資料錄入系統並與自動站資料相比較,在每天8:00、14:00和20 ... 於 www.3du.tw -

#19.香港自動氣象站氣候觀測資料庫

香港天文台轄下自動氣象站的地理位置、觀測的氣象元素起始日期. 於 i-lens.hk -

#20.資料清冊

包辦日常生活中所需的天氣和地震資訊,有簡約易讀的天氣預報、觀測圖表、海象預報,也能即時接收氣象局發布的天氣警特報或地震報告等通知訊息,讓民眾與災防單位能夠即早 ... 於 www.itdr.tw -

#21.中国气象数据网

地面观测; 卫星云图; 雷达拼图; 智能网格 ... 气象资料. 地面资料. 共 35 类. 高空资料. 共 9 类. 卫星资料. 共 960 类. 雷达资料 ... 中国地面气象站逐小时观测资料. 於 data.cma.cn -

#22.臺灣主要港口海域長期性海氣象觀測及資料特性應用之研究(3

... 澎湖馬公等國內商港之長期性海象觀測站建置,並進行附近海域風、波浪、潮汐、海流之海象觀測特性分析、資料庫建檔與海氣象觀測資料年報製作... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#23.資料服務平台- 服務網址 - 民生公共物聯網

感測資料-水利署水利防災用影像 · CCTV UML資料模型. 氣象. 中央氣象局局屬氣象站(現在天氣觀測報告) · 中央氣象局自動氣象站(氣象觀測資料) · 中央氣象局自動雨量 ... 於 ci.taiwan.gov.tw -

#24.第五章氣象觀測及氣候變遷科學研究

資料 來源:交通部中央氣象局。 四、海象與水文觀測. 氣象局設置環島及離島海象觀測網,觀測. 站共計36 ... 於 unfccc.saveoursky.org.tw -

#25.9. 位於南投縣的玉山氣象觀測站為臺灣海拔最高的氣象站

位於南投縣的玉山氣象觀測站為臺灣海拔最高的氣象站,在當地適合觀測的氣象資料中不包括下列何者? (A)風力 (B) 溫度 (C)降水量 (D)風浪. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#26.预报司关于做好基本气象资料和产品开放共享工作的通知

包括:2170个地面气象观测站、88个高空观测站的基本气象要素实时观测资料和气候标准值数据集,风云气象卫星的实时云图产品、定量产品和历史数据产品,天气 ... 於 www.gd.gov.cn -

#27.自動氣象站-氣象觀測資料 - 政府資料開放平臺

自動氣象站資料 111年4月13日起需大量下載資料者,請至氣象資料開放平臺申請會員https://opendata.cwb.gov.tw/index. 於 data.gov.tw -

#28.氣象資料1

大家所熟知的氣象觀測坪就是地面氣象觀測的要角(右圖),每一個觀測坪都是由氣象站來管理維護。在世界氣象組織(WMO)的世界天氣監測網架構下,全球有一百多個國家的近萬 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#29.台灣水庫即時水情

台灣水庫即時水情-視覺化, 即時蓄水量、水位變化. 於 water.taiwanstat.com -

#30.氣象局測站列表

站名 代碼 經度 緯度 海拔高度 縣市 英文站名 設站日期 1 板橋 46688 121.442017 24.997647 9.7m 新北市 BANQIAO 1972/03/01 2 淡水 46690 121.448906 25.164889 19.0m 新北市 TAMSUI 1942/01/01 3 鞍部 46691 121.529731 25.182586 825.8m 臺北市 ANBU 1937/01/01 於 sheethub.com -

#31.快訊/熱到受不了!花蓮富源飆出41.6度創今年新高溫紀錄

氣象 局表示,花蓮縣富源為自動觀測站,今觀測到41.6度,不過自動觀測站不如人工觀測站嚴謹,未將觀測資料列入歷史記錄;另明天和週二未來這幾天也可能會有 ... 於 www.ettoday.net -

#32.有夠熱!花蓮近3天平均高溫破40度全台100地區超過35度-生活

而根據中央氣象局這3天的高溫資料,8月21日花蓮的富源觀測站溫度創 ... 溫一樣是花蓮的富里觀測站,達到41.6度,最高溫區域前10名中,東部就有6個,且 ... 於 times.hinet.net -

#33.本場農業氣象站(苗栗區農業改良場)

政府為掌握與農業生產密切相關的各項氣象資料﹐自民國75年起﹐在行政院農業委員 ... 本場農業氣象觀測一級站資料圖-歷年月平均溫度、 月平均濕度、累積總日射量、月 ... 於 www.mdais.gov.tw -

#34.交通部中央氣象局氣象觀測系統故障應變作業要點 - 植根法律網

b.自動雨量、氣象遙測系統→報第二組查修。 →區域站資料必要時以電話回報氣預報中心。 3.復原→報第三組備查。 (二)第二組處理 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#35.全球最大的中文新聞資料庫平台 - 聯合知識庫

您以氣象+日期>=20120827+日期<=20220825+報別=聯合報|經濟日報|聯合晚報|Upaper共搜尋到12669筆資料. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 於 udndata.com -

#36.民國96年9月22日基隆氣象站觀測資料

民國96年9月22日基隆氣象站觀測資料. 觀測時間, 測站氣壓(hPa), 溫度(℃), 相對濕度(%), 風速(m/s), 風向(16方位), 降水量(mm). 01:00, 1003.6, 25.5 ... 於 ftp -

#37.花蓮富源飆41.6度!創今年新高全台10縣市高溫警訊 - MSN

天氣晴朗炎熱,氣象局表示,今(21)日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號,有連續出現38度極端高溫的機率,請特別注意。其中花蓮富源觀測站在中午12點20分 ... 於 www.msn.com -

#38.利用大數據分析建置我國戶外高氣溫環境熱壓力與體力負荷模式

有氣象觀測資料推衍環境大氣WBGT 的標準作業流程,俾以建立戶外高氣溫作 ... 表23 由機動式環境大氣測站氣象觀測數據所得之勞工作業環境之WBGT .... 128. 於 labor-elearning.mol.gov.tw -

#39.氣象知多少? - 台灣光華雜誌

低海拔氣象觀測站所收集到的資料,缺乏高空的雲層和氣流變化,雖然現在可以利用衛星和高空探測汽球等先進科技來獲取高空中的溫度、氣壓、濕度等數據,但對於必須仰賴目視 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#40.空氣品質監測網: 首頁

係指設備維護、儀器校正、儀器異常、通訊異常、電力異常或有效數據不足等需查修維護情形,以致資料暫時中斷服務。 天氣資訊. 近日空品科普; 地面天氣圖. 於 airtw.epa.gov.tw -

#41.中央氣象局1週天氣預報 - 胺基酸沐浴乳dcard

天氣License, 政府資料開放授權條款第1版com Advertisement 午後雷陣雨【大 ... 湖口裝甲新村要整修了9旬榮民捐文物https://udn 一週天氣概況 局屬氣象站-現在天氣觀測 ... 於 hao.directgrillage.fr -

#42.【觀測資料查詢系統】資訊整理& 歷年雨量統計相關消息

測站觀測資料| 交通部中央氣象局 ... 資料申購:08:30至17:00 地址:100006臺北市中正區公園路64號| 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02) ... 於 easylife.tw -

#43.老天啊~我真是搞不懂你! (一) 氣象觀測(Meteorological ...

地面觀測氣象站收集的氣象因子資料包含:氣壓(含氣壓變化趨勢和氣壓變量)、氣溫(含極端溫度,即最高氣溫與最低氣溫)、濕度、風向風速、降水量(含降水 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#44.中央氣象局測站資料說明

僅雨量觀測。 (2)1951 年-2008 年:請對照Format_CWB_H_2。 (3)2009 年之後:請對照Format_CWB_H_3。 自動測站觀測資料. CWB_A. _stno_YYYYMM.txt. 1987/06 –. 於 u.camdemy.com -

#45.【觀測所】逐桌敬酒,請衛福局開罰! - 馬祖資訊網

子曰:「子帥以正,孰敢不正」;又子曰:「君子之德風,小人之德草;草上之風必偃。」這是傳統儒家思想對政治人物高度的期待,掌握權力者,當以身作則, ... 於 www.matsu.idv.tw -

#46.實時天氣 - 地球物理暨氣象局

實時天氣 · 以上表格中的數據均由各自動監測站錄得。 『空格』表示沒有監測 『---』資料暫時未能提供,表示該站正在維修或電力供應出現問題 · 雨量為最近一小時降雨量。 · 總 ... 於 www.smg.gov.mo -

#47.臺灣面臨全球暖化威脅,極端氣候頻率增加:

根據臺北、臺中、臺南、恆春、臺東、花蓮等6個具100年以上完整觀測紀錄的氣象站資料分析,臺灣都會區年均溫在1911~2009年期間上升1.4 ℃,增溫速率相當於每10年上升0.14 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -

#48.大陸氣候極端新疆8月下大雪南方揮汗如雨

如四川省成都市21日高溫飆到43.4℃,重慶北碚國家級氣象觀測站18日最高氣溫達45℃,刷新有氣象資料記錄以來的日最高氣溫極值。湖北、陝西、江蘇等地均 ... 於 www.epochtimes.com -

#49.行政院農業委員會水土保持局全球資訊網

本局遵循行政院農業委員會施政主軸,積極推動「健康、效率、永續經營的全民農業」,秉持水土保持為社會服務之精神,推動整體性治山防災,建構社區安全之土石流防災體系 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#50.則包含該關鍵詞出現在任一欄位(含基本資料及摘要)的所有計畫

關鍵字:降雨噪音;降水量;雨量觀測;雷達回波;衛星遙測 ... 以現有海氣象資料浮標為基礎,利用鄰近氣象站或自動雨量站的雨量資料評估分析設置水下聲學反算雨量及 ... 於 www.grb.gov.tw -

#51.有夠熱!花蓮近3天平均高溫破40度全台100地區超過35度| 生活

而根據中央氣象局這3天的高溫資料,8月21日花蓮的富源觀測站溫度創 ... 溫一樣是花蓮的富里觀測站,達到41.6度,最高溫區域前10名中,東部就有6個,且 ... 於 newtalk.tw -

#52.過去變遷測站資料 - depositar

過去變遷測站資料 ... 此頁面上的資訊(資料集之後設資料) 也提供以下格式: ... 臺灣最早的氣象觀測紀錄起始於1896年,目前為隸屬於交通部中央氣象局的綜觀氣象站(又 ... 於 data.depositar.io -

#53.氣象觀測 - 臺灣網路科教館

地面氣象觀測站的主要觀測項目有氣壓、氣溫、溼度、降水量、風速、風向、全天空輻射量、日照時數、雲量、雲狀、雲底高度、能見度、蒸發量及天氣現象等。觀測儀器大部分 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#54.2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(澎湖海域風浪潮流觀測資料)

本年報取經檢核及補遺之 Y 站及 W 站資料作為主要測站。本風力年報資料處理之圖表包括: 1. 2017 年各觀測站每月觀測風力資料修補前記錄表。 2. 2017 年主要測站每月 ... 於 books.google.com.tw -

#55.2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域波浪觀測資料)

北苗海域(新北~苗栗)波浪之觀測包括測站 X 及測站 Y 等 2 個測站(測站位置如第 0 章圖 VP1 )。本年報取經檢核及補遺之 X 站資料作為主要測站 1 , Y 站資料作為主要測站 ... 於 books.google.com.tw -

#56.利用python抓取氣象觀測資料 - 皇焰朔

由於我不會用json,只好試著用beautifulsoup、request、csv等python的package試著寫寫看。最後做出了一個模板,經過三個步驟的操作後就可以抓取任一氣象站的資料。 於 uu70344.medium.com -

#57.自動氣象站-氣象觀測資料清單 - 諸彼特開放資料閱讀網

自動氣象站資料111年4月13日起需大量下載資料者,請至氣象資料開放平臺申請會員https://opendata.cwb.gov.tw/index最近同步時間日期: 2022-08-19 01:37:41,總資料 ... 於 data.zhupiter.com -

#58.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整

這裡收錄由中央氣象局「氣象資料開放平台」所提供的自動氣象站觀測資料彙整的數據。由於原始網頁只提供最近一筆數據,之後就不見了,因此小弟寫了個小程式讓它定期下載 ... 於 farmer.iyard.org -

#59.運用監督式學習於氣象觀測時序資料之自動異常偵測

為了強化資料檢核作業程序,本研究使用中央氣象局的近五年的氣象觀測站資料,包含局屬綜觀氣象站,以及自動觀測站,利用資料探勘的理論與技術,針對即時觀測資料進行 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#60.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視 ... 來源由交通部即時路況資訊流通平台、各地縣市政府及國家公園管理處等資料庫提供。 於 tw.live -

#61.【高度8.1】永康觀測站觀測心得@ steveyuchi的網路日誌

氣象觀測 中除了一般的地面測站,會即時回送地面天氣資料外高空的天氣狀況,也是相當值得被參酌的尤其是500百帕的槽脊線、冷低都有可能連動底層的天氣系統 於 blog.xuite.net -

#62.臺灣地區主要港口附近海域海氣象觀測調查及資料庫建立之研究(2/4)

基隆港測站 2 資料由中央氣象局提供。本中心測站 A 設置之 AWCP 即時傳送監測系統,其壓力感應器所測得之壓力訊號可轉換為水位訊號,取樣頻率亦設定為每小時觀測 10 分鐘 ... 於 books.google.com.tw -

#63.觀測資料查詢系統V7.2

時間: ... serch shopping cart · ◎農業氣象觀測網監測系統 · ◎網頁說明Readme ◎購買雨量資料說明 ◎站況資訊. ◎更新時間為每日12:00 (Updated Time: 12:00) ... 於 e-service.cwb.gov.tw -

#64.法規條文- TKB購課網

七、觀測站:指從事氣象、地震或海象等現象之觀測,於適當處所設置之觀測設施。 ... 前項船舶航行於我國專屬經濟海域時,須將氣象觀測資料及時提供中央氣象局。 於 www.tkbgo.com.tw -

#65.Davis氣象測量站

Davis氣象測量站利用太陽能供電完全不需外接電源,夜晚由充電池繼續供電,可以永續使用。並且以無線電的方式將觀測資料送出, 不需連接信號線,架設方便。 於 weather.dali.tc.edu.tw -

#66.2022年氣象標案查詢

台電海氣象觀測塔-霧警報器財物採購帶安裝. 2022-05-09. 交通部中央氣象局 · 111年大量資料儲存系統磁帶採購. 2022-05-05. 交通部中央氣象局 · 古坑氣象站新建工程. 於 pcc.mlwmlw.org -

#67.花蓮富源飆41.6度高溫刷新紀錄醫師籲戶外穿薄長袖避暑- 生活

花蓮縣光復鄉富源地區昨高溫達41度,今天再飆高至41.6度,刷新今年最高溫的紀錄,且截至今下午3時,中央氣象局今日高溫前10名資料中,花蓮有7處觀測站 ... 於 www.chinatimes.com -

#68.氣象資料研判與常用工具介紹 - 宜蘭縣政府

網格化模型. 氣象資料研判與常用工具介紹. 觀測資料. 即時觀測資料. 預測資料 ... 雨量站. 台電公司. 氣象局. 閃電及落雷. 偵測系統. 觀測站. 衛星雲圖. 於 ws.e-land.gov.tw -

#69.交通部智慧政府行動方案推動成果智慧氣象應用服務

從1897 年成立迄今之25 個氣象站觀測資. 料,包含小時、⽇、月雨量、溫度、氣壓、. 相對溼度及天氣圖集等資料進行數位化,. 保存珍貴的歷史觀測資料與天氣圖。 於 ws.ndc.gov.tw -

#70.多樣化的氣象觀測資料 - 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台

重分析資料與氣象研究之應用. 作者:楊智閔 專案佐理研究員. 天氣變化與人們的生活習習相關,從今天適不適合曬衣服、出門要不要帶傘,到空氣污染 ... 於 tccip.ncdr.nat.gov.tw -

#71.水文資訊網整合服務系統 - 水利署

2022年1~3月雨量、地下水資料上架. 2021年雨量、水位、地下水等資料已開放. 2021年4~6月雨量、地下水資料上架. 2021年1~3月雨量、地下水資料上架. 於 gweb.wra.gov.tw -

#72.天空的眼淚知多少 - 國家實驗研究院

詳細資訊,只能靠地面雨量站的觀測。但 ... 氣象雷達觀測示意圖,由不同仰角的觀測面組合成 ... 度的資料,以台灣作業中的氣象雷達為例,. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#73.花蓮富里飆41.6度全台前10高溫花蓮占7名| 生活新聞 - 聯合報

今天高溫前10名資料中,花蓮就有7處觀測站上榜,包含光復富源、瑞穗舞鶴、玉里、卓溪清水林道、富里東里、卓溪以及玉里德武,溫度均破36度。 花蓮氣象 ... 於 udn.com -

#74.第十四章氣象預報與觀測

一、氣象預報的資料蒐集與預報流程 ... 星及測站資料,將影響大氣的變因,如溫度、壓 ... 觀測資料繪製成地面. 等壓線圖﹐加入天氣. 系統符號﹐推測各地. 氣象發展. 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#75.氣象局觀測資料查詢 - 工商筆記本

日報表(daily data), 月報表(monthly data), 年報表(yearly data). 時間: ... serch shopping cart · ◎網頁說明Readme ◎購買雨量資料說明◎站況資訊. 於 notebz.com -

#76.快新聞/全台烤蕃薯!花蓮富源飆41.6度刷新今年高溫記錄

不過,氣象局未如人工觀測站作法,將觀測資料列入歷史紀錄。 氣象局提醒民眾避免戶外活動,若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#77.地面氣象觀測

由於電腦網路的普及,各地區都市尺度和森林尺度的自動地面氣象觀測站網加速拓展,氣象資料品質檢定和彙整更形重要。 撰稿者:林博雄最後修訂日期:98年09月24日. 參考資料 ... 於 nrch.culture.tw -

#78.台南氣象觀測站資料表

台南氣象觀測站資料表*. 項目. 降雨量. 降雨日數. 平均氣溫. 相對濕度. 最高氣溫. 最低氣溫. 單位. 公釐. 天. 攝氏度. 百分比. 攝氏度. 攝氏度. 一月. 17.9. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#79.航空氣象服務網

本頁面每10 分鐘自動更新;灰色表示非機場營運期間, 無觀測資料更新。 表示低於目視天氣 表示低於適航天氣. 國家. 臺灣. 機場. 臺灣桃園國際機場. 所在地. 桃園. 時間. 於 aoaws.anws.gov.tw -

#80.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整 | 每日溫度記錄 - 泰國訂房優惠報報

中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整. 綜合以上因素,建議使用者分析時需自行參考每一筆資料所記錄的時間,而不要自行認定一定會很規律的每10分鐘或每小時一筆,以免造成 ... 於 thagoda.com -

#81.中央氣象局雨量觀測 - Invisible training

地圖; 觀測原為探空站,自2002年開始進行氣象觀測。因受附近興建合宜住宅影響,日照觀測自民國104年起受大樓陰影遮蔽而影響觀測資料,影響時間為10月至隔年3月之7時 ... 於 invisible-training.cz -

#82.氣象站資料|香港天文台(HKO)

自 動 氣 象 站; (啟用日期) 北 緯 東 經 地 面 海 拔 高 度 (米) 風 氣溫 露點溫度 相... 上水雙魚河; (06/12/2012) 22°29'36" 114°06'18" 11 ✔ ✔ ✔ 黃麻角; (01/01/1995) 22°11'51" 114°12'43" 94 ✔ ✔ 中環碼頭; (20/12/2005) 22°17'20" 114°09'21" 19 ✔ 於 www.hko.gov.hk -

#83.台灣歷年氣溫資料

27°C.,本資料為中央氣象局提供之天氣觀測資料,依全國縣市及鄉鎮別按監測日期統計測站資料,每日地址:100006臺北市中正區公園路64號總機:022349-1000代表號隨時掌握 ... 於 tg.biomifarming.nl -

#84.氣象局雨量統計

局屬站雨量統計蒐集歷年來有發警報颱風所導致之降水與風力排名。 收集資料的項目包括: 最佳瀏覽器版本:建議使用Google Chrome ... 於 natuurlijkglamping.nl -

#85.中南部茶區農業氣象觀測 - 茶業改良場

設站日期 縣市鄉鎮 地點 站名 代號 海拔高度(公尺) 2012/09/28 南投縣魚池鄉 魚池分場 茶改場魚池分場試A TTES‑A 776 2011/10/18 南投縣名間鄉 松柏嶺 名間松柏嶺 TTES‑1 424 2011/10/01 南投縣竹山鎮 番仔田 竹山鎮番仔田 TTES‑2 1,394 於 www.tres.gov.tw -

#86.氣象局觀測資料查詢 - 旅遊貼文懶人包

缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 自動雨量站-雨量觀測資料- 政府資料開放平臺。 您好: 本局全球資訊網(http://cwb.gov.tw/V7/)「氣候-氣候統計-觀測資料查詢 ... 於 traveltagtw.com -

#88.[Day 16 - 即時天氣] 定義並請求組件會使用到的資料 - iT 邦幫忙

實際檢視了這兩道API 回傳的資料後,會發現局屬氣象站的地名通常都是某個城市 ... 萬丹、下營),因此我們先決定來使用「局屬氣象站-現在天氣觀測報告」這道API。 於 ithelp.ithome.com.tw -

#89.氣象觀測站 - 環境資訊中心

氣象觀測站 ; 2021-11-21 23:21. 【午安環境】台絕跡攀鱸現蹤金門、黑面琵鷺普查數量創新高、蘭嶼珠光鳳蝶現蹤台北產卵 ; 2018-10-31 23:09. 中國啟用南沙島礁24小時氣象觀測 ... 於 e-info.org.tw -

#90.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整 - 健康跟著走

台中市- 氣象、雨量、颱風、地震、交通最新消息。 ... 立即掌握台北、台中、台南或高雄等主要城市天氣,更提供歷史天氣降雨量氣溫,規劃... 體感溫度18°; 風速風向. N. 於 info.todohealth.com -

#91.2013年港灣海氣象觀測資料年報(摘要本I資料圖表)

登記 全站累積滿$9,453登記抽虹夕諾雅谷關溫泉渡假村兌換券(排除手機門號及儲值) (詳) 06/01止; 登記 全站刷PChome聯名卡單筆滿$999登記抽OPPO Reno5 Z (排除儲值、手機門 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#92.測站觀測資料 | 氣象局觀測資料查詢 - 旅遊日本住宿評價

氣象 局觀測資料查詢,大家都在找解答。鞍部測站觀測資料. 過去24小時資料; 過去24小時變化圖; 測站地圖位置... 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168. 於 igotojapan.com -

#93.小型太空站降落?台美攜手「氣象雷達站」進駐港南運河市長 ...

其量測範圍為150公里,量測資料會即時傳回中央氣象局以提供預報員做天氣研判與預報,以提升對台灣中北部地區極端降雨的預報及氣候模式的準確度。 城銷處林 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#94.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整 - 台灣旅遊攻略

民生公共物聯網資料集~彙整各機關提供的環境相關開放資料,起始時間也比這裡早(人家才是正牌的單位好嗎?) 中央氣象局一年內觀測資料查詢 . 於 twtravelwiki.com -

#95.全國海氣象資料庫之規劃與建置

本計畫收集了部分國內各學術機關與政府機關之海氣象資料的索引,並就長期波浪觀測站的資料進行蒐集與整理,以觀測方式分類,概述各觀測站之設站背景與目的、測站位置、 ... 於 www.comc.ncku.edu.tw -

#96.土石流觀測系統設備介紹- SWCB - 淡水休息

中央氣象局觀測資料查詢系統(CWB Observation Date Inquire System, ... 2021年1月14日— 中央氣象局一年內觀測資料查詢系統~提供各局屬氣象站最近一年內觀測資料, ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#97.屋頂上的氣象先生守望彰化天氣30年- PanSci 泛科學

從預算籌措、技術研發、測站建置、通訊與電力接通、儀器維護到資料處理與信號監控等,每一座地震觀測站的背後,都耗費了無數地球科學家們的心力和血汗,他們辛勤地上山、 ... 於 pansci.asia -

#98.雪山高山氣象站啟用 - Yahoo奇摩新聞

未來,想攀登雪山周圍的高山時,將可利用即時氣象觀測資料,妥善安排登山 ... 微氣候氣象站,但因經費有限且無中繼站可自動傳輸所收集的氣象資料,只 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#99.雨量資訊 - 臺中市政府水利局防災資訊網

行政區 觀測站名稱 時雨量 警戒 台中市北區 臺中 0 mm 正常 台中市北屯區 大坑 0 mm 正常 台中市北屯區 潭子 0 mm 正常 於 wrbeochi.taichung.gov.tw