殖民地 電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AliceProcter寫的 誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨 和騎士丕特二世的 吃過皇家飯不能不破案都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《末世殖民地》好看吗?经典观后感锦集 - 文章吧也說明:《末世殖民地》是一部由杰夫·兰弗洛执导,劳伦斯·菲什伯恩/ 凯文·席格斯/ 比尔·帕克斯顿主演的一部动作/ 科幻/ 惊悚/ 灾难类型的电影,特精心从网络上 ...

這兩本書分別來自原點 和凌宇所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出殖民地 電影關鍵因素是什麼,來自於口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 王友輝、李貞慧所指導 許正平的 劇本敘事中的家・國再造: 以李國修、紀蔚然、吳念真劇作為核心 (2021),提出因為有 臺灣現代戲劇、本土論述、李國修、紀蔚然、吳念真的重點而找出了 殖民地 電影的解答。

最後網站殖民地 - Netflix則補充:不限時數的節目與電影. 立即加入 登入. 殖民地. 2016 | 16+ | 共3 季 | 科幻節目. 當洛杉磯被外在勢力入侵,成為被城牆包圍的 ... 威爾、凱蒂、勃碩德計畫離開殖民地。

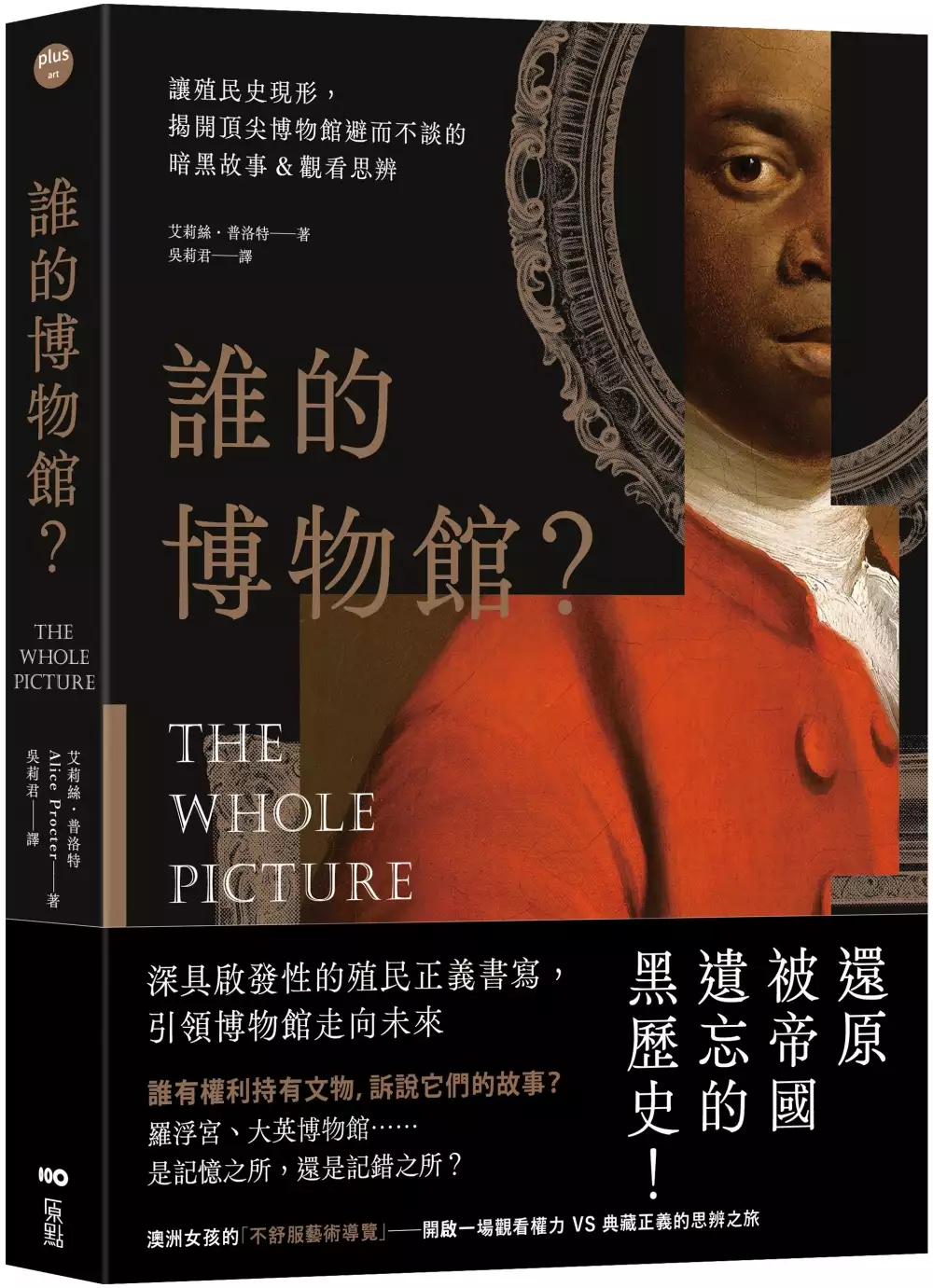

誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

為了解決殖民地 電影 的問題,作者AliceProcter 這樣論述:

我們與博物館的距離,再進化! 深具啟發性的殖民正義書寫,引領博物館走向未來 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅 誰有權利持有文物,訴說它們的故事? 羅浮宮、大英博物館……是記憶之所,還是記錯之所? 澳洲女孩的「不舒服藝術導覽」 讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物 揭發這段遮掩美化的黑歷史 ▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌ 更帶你認識為人類尊嚴、公平正義創作的當代重量級藝術家 Andrea Fraser|Kara Walker|Michael Parekowhai|Daniel Boyd|Micheal Rakowitz 這是一本關於同理

心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書 ==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式== 創造過去與未來的批判性對話, 讓未來博物館更具民主性、包容性和多音性 「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。…… 今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。…… 我們用故事定義自身,並為我們的努力播下未來如何被記憶的種子。」 ▌大英博物館根本一點都不英國?!?!! 所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事? ˙艾爾金伯爵「

收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。 ˙1772年大英博物館花了約今日的3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館? ˙曾經熱門的埃及學,是否為建立在帝國主義和英法敵對脈絡下的產物,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走? ˙東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富

,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。 ˙發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者? ˙麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。 ˙曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音? ˙紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘

骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體? ▌挺身而出,誰的博物館? 一位澳洲女孩為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?為何攻讀藝術史的她充滿挫折?為什麼近十年來博物館比以前更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?她為何樂見在每年的原住民日,由原住民接管紐約的美國自然史博物館進行導覽?博物館為何開始收藏抗議標語,為恐怖攻擊的致意悼詞建檔典藏?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史? 「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不

斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」 於是,她開始挖掘這段黑歷史的寫作計畫。 之所以寫這本書,源於作者2017年6月開始進行的「不舒服藝術導覽」,討論藏於某個博物館的文物──它們是怎麼去到那裡,以及它們在不同的時代如何被用來講故事。她的導覽源自於一股挫敗感,當時她剛花了三年時間攻讀藝術史學位,這個學位完全漠視殖民史與帝國史,但博物館與藝廊卻正是由這兩種歷史打造的。課程中唯一和大英帝國藝術有關的單元竟是選修。她見識到英國歷史課程的各種缺陷。學童讀了都鐸王朝和

維多利亞時代,這是英國奴隸貿易的起迄時代,但沒碰觸兩者中間的暴力侵略與戰爭,以及大英帝國的崛起與創建。 ▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種 博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。 本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:

˙宮殿型:緬懷它偉大的創建者 ˙教室型:反映教師們偉大的抱負 ˙紀念型:收容那些貢獻之人 ˙樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋 我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以可在這四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。身為一位積極投入的博物館參觀者,期待你我謹記,博物館是一個裝了物件的方盒子,那些物件是由一名或一群收藏家擺在裡頭,並將它們當成完整的內容呈現出來──所以你要自問:

˙其中少了什麼?我們是透過誰的眼睛觀看這個故事? ˙這則歷史如何被搓揉竄改,剪貼成一則敘事? ˙又是「偉大白種男性」的老套路嗎? ˙博物館的董事成員,是否為既得利益者,想藉此洗白公共形象,我們如何不成為共犯結構的一員? ˙我們學習的觀看方式是文化的產物,還是本能自覺? ˙我們繼承了什麼?有什麼負擔或特權? 其中故事,等你揭曉。 口碑推薦 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 王俊傑|臺北市立美術館館長 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 曾少千|國立中

央大學藝術學研究所教授 焦傳金|國立自然科學博物館館長 劉惠媛|中華民國博物館學會理事、博物館美學散步主持製作人 顏擇雅|作家,出版人 cheap|Youtuber 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 「作為一本讀起來沒有壓力的書,本書實際上從案例中帶出了很多博物館、美術館領域值得嚴肅思考的話題。例如書中的精彩句子:『典藏是政治行為,並創造文化成果。』」 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 「當代博物館正在興起對於殖民時期典藏的深刻反省,《誰的博物館?》帶我們重新審視今日博物館的藏品背後的黑暗以及對於收藏正義的思考。」 郭怡汝|「不務正業的

博物館吧」版主 「博物館並非中立,也不純然沒有暴力與掠奪,這些可能深深地存在於藏品的來歷。這本書幫助觀眾反思博物館中受人尊敬、崇拜的物件,揭示其隱藏的歷史,引導我們發掘、辯論與正視,來促進一個更加尊重、全面及公平的博物館。」 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 「博物館不是一個客觀而中立的場所──覺察並面對這件事,是讓博物館當代意義往 前走的關鍵。」 劉惠媛|中華民國博物館學會理事 「讀藝術的故事看文明的發展史,博物館是世界劇場,理想與現實共治。」 cheap|Youtuber 前幾年來台灣展覽的圖坦卡門,當時我看到許多家長帶著孩子排隊,並

難掩興奮之情,當時我與這些人一樣,覺得能在台灣看到這種國際級的展覽,實在是十分幸運,但看了展覽後有些失望,內容實在太過表面,甚至有點譁眾取寵,相較於看到木乃伊感到興奮,我覺得應該更深層的去了解或是教育孩子,木乃伊背後殖民掠奪的故事,或是古埃及人他們對於生活、文化和死後世界的態度,而不是表面華麗的木乃伊而已,另一方面,博物館一直被認為是基於服務社會,向大眾開放,是教育、研究、寓教於樂的好場所,但實際上一些博物館也是文化滅絕的幫兇,對於全人類的文明遺產,有著不可抹滅的傷害,這些背後的故事,本書都將為我們娓娓道來。

殖民地 電影進入發燒排行的影片

巴哈姆特電玩瘋直播 PC《異形:戰術小隊 Aliens: Fireteam Elite》由編輯小鈺跟特約科多獸主持。

在這款三人合作射擊遊戲中,玩家將扮演殖民地特戰隊,深入失控的異形巢穴執行任務。玩家可以扮演五種不同的職業,使用數十種槍枝和獨特的技能構成,玩家將能夠體驗到有如電影「普羅米修斯」的大冒險

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決殖民地 電影 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

吃過皇家飯不能不破案

為了解決殖民地 電影 的問題,作者騎士丕特二世 這樣論述:

◆ 一九九四年,英屬香港「回歸」中國前夕, 黃家達被上級告誡「十功不能補一過」, 然而當他認出案件失蹤者時, 不得不想起,這名性格孤僻的年輕男子, 可能還背著貓跟少女的數條命…… ◆ ★香港資深編導創作生涯的新挑戰,跨足小說界之作! ★以九○年代的香港為背景 ★縝密邏輯、燒腦謎團,加上生動描繪的香港庶民風貌 ★揉合港式喜劇硬漢風的社會派刑偵故事 西九龍重案組第三隊督察黃家達破案無數,十年來階級卻只升過一次。理由在於,破案率高等同犯罪率也高,這讓他的新上司頗有微詞,不過他才不管什麼人事變動,身為皇家香港警察,他唯一關心的還是如何破案。 某日,西九龍重案組收

到通報,一名婦女指稱自己鮮少出門的二十七歲兒子遭人綁架。重案組展開初步調查,下屬大頭文與阿輝都認為這是一般失蹤案件,黃家達卻生出了懷疑,因為這對母子似乎有點眼熟。 原來多年前,失蹤男子曾深陷殺害少女的疑雲,當年還是菜鳥的黃家達查到一半,就遭上頭火速結案,案子無疾而終。現在的黃家達早已非初生之犢,他下定決心,要藉機查出當年案件真相,若是嫌疑人還有任何行動,他一定會將他繩之以法!然而,事情發展卻出乎他的意料…… 正當黃家達跟他那些盤查不忘貪吃的下屬一籌莫展之際,刑事紀錄科女警羅嘉惠只憑黃家達申請調閱的資料,便猜出他的下一步。偏偏幫個忙也不好好幫,見沒幾次面就使喚他買飯送餐。

這可不得了,能把失婚督察當成快賣員的人物,其囂張程度實在不可小覷。到底,該投訴她,還是跟她聯手破案? 既然吃了皇家飯,黃家達就有破案的使命感,他將率領三名屬下以及自願請纓的智囊,一起追查案件真相! 屢破奇案的悶騷督察 ╳ 不出辦公室的安樂椅女警 離不開香港,又沒什麼好留戀, 只好吃個菠蘿油,轉身繼續查案! 名人推薦 【台藝大電影系副教授】丁祈方 【文字工作者】臥斧 【演員】陳以文 【《無間道》、《竊聽風雲》導演】莊文強 【推理評論家】路那 【《大債時代》、《粽邪》導演】廖士涵 【演員、歌手】鄭中基 【香港犯罪小說作家】譚劍

好評短語 讚嘆!多年未見的精彩推理小說。縝密推理情節的鋪排中,給人深刻共鳴的卻也同時是人物明確的本性;隨書本一頁頁剝開故事人物的層層內心,接連著我的同理、恐懼和不捨。閱讀之外,也讓我覺察到其中人物的性格、職業背景、案件偵查過程的懸疑及推論,都跳脫地域限制、擁有不同文化下的共性,值得改編成為影視作品。繼續期待作者給我們創造推理故事的新世界。──演員 陳以文 高度影像化的文字運用,各章節的鋪陳又採用「電影般的敘事結構」,因此在閱讀時,人物、場景、動作等的空氣感都歷歷在目。閱讀當下彷彿是透過「銀幕上搬演出來一般」的心境感受。每一段落沒有刻意的掩飾與拖沓,故事反倒如同一個山頭後又有一個

山頭般地自然出現,讓情節在不斷曲折變化後推向高潮。一直很想趕緊知道兇手究竟是誰,但當謎底揭曉後卻又感到依戀不捨。請包容我不精準的描述,但很享受這次的閱讀旅程!──台藝大電影系副教授 丁祈方

劇本敘事中的家・國再造: 以李國修、紀蔚然、吳念真劇作為核心

為了解決殖民地 電影 的問題,作者許正平 這樣論述:

八〇年代的小劇場運動是臺灣現代戲劇與劇場發展上的分水嶺。在美學上,小劇場運動逐漸揚棄了盤桓臺灣戲劇創作年深日久的寫實主義,從實驗劇場開始,而前衛劇場,在八〇年代後半發展出反敘事、反文學性、反鏡框舞臺、去中心意義、解構的後現代劇場風格。在意識形態上,則從反共抗俄、大中國主義等由統治官方宰制的集體大敘述中解放出來,並與解嚴後勃發的本土主體意識呼應,勇於涉入過往被視為言論禁忌的種種議題,也各式的社會運動或政治場合現身,使劇場從過去的政策宣傳工具,一轉而為激進的社會抗爭利器。美學與政治的雙重轉向,造成的影響之一是,導演劇場的興起,劇作家與劇本的影響力式微,甚至遭到劇場排除。九〇年代後,雖純粹能以劇作

家身份持續寫作,並獲得演出製作的創作者,紀蔚然是其中之少數,但多數劇場創作者則同時擁有包括劇作家、導演、演員等複合式的創作主體,如李國修、王友輝、汪其楣等,而吳念真則是從電影的編導轉進劇場創作領域,足見此時期劇作家跨域之多元。本文試圖從美學與政治的二元對立分法中另闢蹊徑,觀察前衛劇場潮流與解嚴之後,實際投入劇本寫作並演出的李國修、紀蔚然、吳念真等三位劇作家作品,他們在導演做為創作主體的當代劇場裡發展出什麼樣的劇本敘述策略,衍異出新的美學形式?其中,編導演三位一體的李國修,以拼貼與後設的結構,打散線性敘事的封閉性與整體性,探問個體記憶的虛實真假;紀蔚然則透過「反傳統的敘事模式」,突出說話者的欲望

和主體,質疑寫實、客觀敘事的可靠性;從電影轉進劇場的吳念真則結合了通俗劇敘事與臺灣新電影的新寫實主義美學,將可能是規訓式的集體大敘述轉化成抒情的個人微型敘述。同時,也援引解嚴後臺灣文學學界的後殖民論述,及另外演繹出的本土後遺民寫作研究,討論三位劇作家在面對本土主體意識興起的新政治敘述時各自殊異的創作關懷。身為外省第二代的李國修面對主體意識的轉換,油然而生花果飄零的感嘆與焦慮,這樣的困境或許不完全來自於自己的不認同,而是本土情境本身所形成的排他性,他是一個被排擠出去的他者,於是,他只能後設式的透過自己的創作打造一個只有不在了的父親(和自己)存在其中的理想(家)國。對於本土主流論述對於家國的重塑,

紀蔚然則採取激進亦虛無的解構策略,集體的大敘述實則只是集體的妄想,明顯呼應了後殖民的多元差異觀點。吳念真則往往採取女性視角來觀照男性的敘述霸權,構成了家與國雙重壓迫下幽微的女性史詩。在美學與政治的雙線對照下,勾勒出劇本創作在集體敘述瓦解之後,如何重塑自身的敘述策略,又如何回應現實的多元發展。

想知道殖民地 電影更多一定要看下面主題

殖民地 電影的網路口碑排行榜

-

#1.觀看超時空少女之月球保衛戰| 全套電影| Disney+

另一方面,月球保護者在此時跳出來,大聲疾呼人們不要把月球當成外太空上的殖民地,並且懇求莉娜夠給予協助,加入保護者的行列。莉娜在聽了這名守護者的分析後,逐漸 ... 於 www.disneyplus.com -

#2.殖民地2021电影全集免费在线播放

37ou(www.37ou.com)免费在线观看殖民地2021,殖民地2021剧情:Set in the distant future, a female astronaut, shipwrecked on the long-decimated Earth, ... 於 www.37ou.com -

#3.《末世殖民地》好看吗?经典观后感锦集 - 文章吧

《末世殖民地》是一部由杰夫·兰弗洛执导,劳伦斯·菲什伯恩/ 凯文·席格斯/ 比尔·帕克斯顿主演的一部动作/ 科幻/ 惊悚/ 灾难类型的电影,特精心从网络上 ... 於 www.wenzhangba.com -

#4.殖民地 - Netflix

不限時數的節目與電影. 立即加入 登入. 殖民地. 2016 | 16+ | 共3 季 | 科幻節目. 當洛杉磯被外在勢力入侵,成為被城牆包圍的 ... 威爾、凱蒂、勃碩德計畫離開殖民地。 於 www.netflix.com -

#5.殖民地-2015年德國佛羅瑞·加侖伯格導演電影 - 華人百科

愛瑪·沃森與"極速風流"主演丹尼爾·布魯赫加盟《拉貝日記》導演反獨裁新片《殖民地》。兩人將首次搭檔合作,出演一對反抗智利軍政府獨裁統治的德國夫妻。 於 www.itsfun.com.tw -

#6.2021上半年【Netflix最高分】13部電影推薦!超反轉《窺探》

本文整理2021上半年13部熱推電影清單,每一部都必看! ... 力作,講述怪物入侵世界,迫使所有人類躲藏到地下居住,並形份散為許多獨立的小殖民地。 於 www.elle.com -

#7.外星人電影殖民地海軍陸戰隊徽章士氣戰術軍事補丁2x3 英吋 ...

Amazon.com: 外星人電影殖民地海軍陸戰隊徽章士氣戰術軍事補丁2x3 英吋(約5.1x7.6 公分)魔鬼氈美國製造: 藝術、手工藝與縫紉. 於 www.amazon.com -

#8.末世殖民地_百度百科

末世殖民地. 播报 编辑 锁定 讨论 上传视频 特型编辑. 加拿大2012年杰夫·兰弗洛执导的电影. 加拿大; 95 分钟; 2013-04-26(加拿大). 末世殖民地 图集. 末世殖民地的概述 ... 於 baike.baidu.com -

#9.末世殖民地 - Enjoy Movie

末世殖民地電影資料:... ... 想要《末世殖民地》上架通知? 只要在Enjoy App 標記「想看」,電影上架Netflix 或Disney+ 時就會自動通知你. 立即下載Enjoy App ... 於 enjoymovie.net -

#10.Marvel電影世界觀百科- 知無領域採礦殖民地《星際異攻隊 ...

Marvel電影世界觀百科, profile picture · Marvel電影世界觀百科. 知無領域採礦殖民地 《星際異攻隊》(2014). MCU字卡特輯 · September 17, 2019 ·. 於 www.facebook.com -

#11.電影殖民地線上看 - 劇迷Gimy

Set in the distant future, a female astronaut, shipwrecked on the long-decimated Earth, must decide the fate of the wasteland's remaining populace. 猜你喜歡. 於 gimy.fun -

#12.1988 市政局第12屆香港國際電影節特刊殖民地歷史絕版書100 ...

1988 市政局第12屆香港國際電影節特刊殖民地歷史絕版書100%全新罕有全本書約120頁100%全新完美主義者勿擾順豐到付交收. 要呢樣. 可建議賣家以郵寄方式完成交易,一齊居 ... 於 www.carousell.com.hk -

#13.末日殖民地DVD - PChome 24h書店

優惠活動. 經典DVD任選$69 · DVD出清任選3折起 · 冰與火之歌7折 · BD $299 · 迪士尼動畫特價. 藍光分類. BD熱門電影 · BD4K UHD · BD流行動畫 · BD藝文/風景. 於 24h.pchome.com.tw -

#14.杜耀明書評:《無間道》與香港殖民主義--介紹羅永生著《殖民 ...

香港三部《無間道》電影,將警匪雙方的臥底故事,當中的爾虞我詐、進退兩難,都演譯得繪聲繪影,淋漓盡致,成為港產電影的經典。料想不到的是,香港 ... 於 www.rfa.org -

#15.末世殖民地- 人氣推薦- 2022年8月| 露天拍賣

末世殖民地網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。LZ-5893末世殖民地The Colony(2013) 藍光電影碟:PS3 末世殖民地2013【皇運】 『天籟藍光 ... 於 www.ruten.com.tw -

#16.2021最新科幻《殖民地》開普勒人入侵地球殖民! - YouTube

2021最新科幻《 殖民地 》開普勒人入侵地球 殖民 ! 89,928 views89K views. Jul 30, 2021. 562. Dislike. Share. Save. 逗米说 电影. 逗米说 电影. 於 www.youtube.com -

#17.【電影心得】窒命地-賭上性命與自由 - 圈圈的異想世界

劇情介紹: 座落在距離城市35公里之遠的智利中部,這個名為尊嚴殖民地(Colonia Dignidad)的德式小農莊,倡導著自給自足且虔誠專一的生活模式, ... 於 always1027.pixnet.net -

#18.日本殖民時期朝鮮和臺灣辯士研究

鞏固殖民地位從而引進了電影,所以辯士制度也跟隨而來。 在亞洲地區現代化過程中,日本先接納了西方的電影產業,原因是日本國內. 已經擁有了放映電影的基礎設備和社會 ... 於 cks.pccu.edu.tw -

#19.歷史、記憶和身分的摧毀:香港電影裡的九七焦慮 - 關鍵評論網

在殖民主義的簾幕籠罩珠江的同時,他們三個在這個充滿暴力、不平等、絕望和不確定性的世界一同浮沉。本片利用盈餘的電影資金拍攝,用僅剩的膠卷,建構一個 ... 於 www.thenewslens.com -

#20.美元、電影與海軍陸戰隊:競逐全球霸權的美國 - 獨立評論

透過殖民,美國建立起龐大帝國. 兩次大戰的戰間期中,美國在某些殖民地提高了當地參與度,在其他地方則收緊控制力。 於 opinion.cw.com.tw -

#21.殖民地- 電影線上看- 劇迷Gimy

殖民地 movieffm線上看小鴨|BD|Set in the distant future, a female astronaut, shipwrec. 於 movieffm.cc -

#22.殖民地2021 - 科幻片 - 小鴨影音

殖民地 2021線上看| HD | Set in the distant future, a female astronaut, shi. 於 777tv.app -

#23.尊严殖民地英语2015 历史/爱情/剧情8.4 - 视频

尊严殖民地 英语2015 历史/爱情/剧情 8.4 ... 郑云工作室网络大电影《死亡日记》即将上映!不容错过 ... 电影确实比打牌有吸引力,但是你们的速度也太快了. 於 v.xiaodutv.com -

#24.英国印度殖民地电影- 西瓜视频

西瓜视频为您提供又新又全的英国印度殖民地电影相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看英国印度殖民地电影就上西瓜 ... 於 www.ixigua.com -

#25.殖民地电影正片- 头条搜索

《殖民地2021》高清免费在线观看完整版- 电影- 星辰影院 · 娜塔莎·普鲁克尼维奇正片危险关系章子怡,张东健,张柏芝,窦骁,卢燕,王奕瑾,荣蓉HD欢乐岛伊恩· ... 於 m.toutiao.com -

#26.當代台灣日治時期「文學劇」的興起:以《先生媽》 - Taiwan Lit

日本學者赤松美和子指出,隨著2008年魏德聖電影《海角七號》獲得票房上的巨大成功,日本殖民統治時期(以下簡稱日治時期),開始成為台灣大眾娛樂電影 ... 於 taiwanlit.org -

#27.科幻电影新片《The Colony殖民地》首支预告片

https://youtu.be/Puao842JzOQ 罗兰·艾默里奇监制新作!未来末日题材,科幻 电影 新片《The Colony 殖民地 》公布首支预告片。 故事设定在科技发达的将来 ... 於 www.bilibili.com -

#28.線上看《殖民地》 預告片(2013) 帶字幕–愛奇藝iQIYI | iQ.com

線上看《殖民地》 預告片帶字幕最新內容盡在iQIYI | iQ.com。 ... 推薦 · 電視劇 · 戀戀劇場 · 綜藝 · 電影 · 韓語專區 · 泰語專區 · 兒童 · 紀錄片 · 動漫. 於 www.iq.com -

#29.末世殖民地 - 中文百科全書

末世殖民地演職員,電影視頻,劇情簡介,演職員表,演員表,職員表,製作發行,影片評價, 於 www.newton.com.tw -

#30.電影|四季線上4gTV - 末日殖民地

在不久的未來,氣溫突然降至冰點,地球變成極地,所有的資源枯竭,衰弱的人類大量死亡,苟延殘喘、僅存的人們只能逃至地下碉堡中等待,祈禱著氣候再度 ... 於 www.4gtv.tv -

#31.望鄉— OPENTIX兩廳院文化生活

杜維威爾| B&W | DCP | 1937 | 法語French | 94 mins1940 日本電影旬報最外語片汪洋大盜佩佩輾轉逃至北非的阿爾及爾。這座當時為法國殖民的海濱. 於 www.opentix.life -

#32.殖民地/ 地球重生- The Colony - 陶子的電影欣賞社- 痞客邦

圖片來源:IMBD+(其他標註於圖片上) 【殖民地】又譯:地球重生(The Colony) 上映日期:2021年,台灣未上映類型:科幻動作片長:1小時44分分級: ... 於 jacktao1014.pixnet.net -

#33.殖民地-电影-高清视频在线观看

电影 :殖民地2013 · 别名:The Colony / 末世殖民地 · 上映时间:2013-04-26 · 地区:加拿大 · 类型:科幻片/动作片/惊悚片 · 导演:杰夫·兰弗洛 · 主演:劳伦斯·菲什伯恩/凯文· ... 於 tv.sohu.com -

#34.電影|1984年《印度之旅》在殖民與非殖民之間 - oopsWu

英國小說家E.M.佛斯特(Edward Morgan Forster 1879-1970)長篇小說《印度之旅》(A Passage to India,1924)改編成電影,他將當時的英國與印度的 ... 於 oopswu.com -

#35.[好雷] 浪潮Tides/殖民地The Colony (2021 德國&瑞士)

德國電影獎今年提名的熱門片單中,幾乎都是政治歷史倫理等題材等深度劇情片,只有一部技術見長的德瑞合製科幻片《浪潮》Tides 一口氣提名六個技術獎項 ... 於 www.ptt.cc -

#36.The Colony)--【心硯影評】--為何人類的命運,總是由菁英來 ...

地球重生(Tides;殖民地;The Colony)--【心硯影評】--為何人類的命運,總是由菁英來決定?(2021-07-26) ... 電影敘述地球在環境已不適人居的窘境下,. 於 heartinkstone.pixnet.net -

#37.殖民地下的「銀幕」: 台灣總督府電影政策之硏究(1895-1942)

殖民地 下的「銀幕」: 台灣總督府電影政策之硏究(1895-1942). Front Cover. 三澤眞美惠. 前衞出版社, 2002 - Motion picture industry - 470 pages. 於 books.google.com -

#38.殖民地文學 - 臺灣文化入口網

文/臺灣師範大學臺灣史研究所碩士賴昱錡電影《賽德克‧巴萊》(2011)是一部長片,由魏德聖執導,分成上、下集播映,描述日本殖民統治時期最激烈的原住民抗暴 ... 於 toolkit.culture.tw -

#39.《末世殖民地》災難與驚悚的結合 - Movies電影思而得

... 而隨著食物的短缺,一切的災難才要開始,我想拍攝這部《末世殖民地》The Colony 電影的演員一定很辛苦,其實應該說是任何災難片的演員都是這麼 ... 於 movies.jasonjc.com -

#40.末日殖民地The Colony - 喬伊電影隨想

末日殖民地The Colony 導演:Jeff Renfroe 編劇:Jeff Renfroe , Svet Rouskov 演員:Laurence Fishburne, Kevin Zegers, 於 natalie0609.pixnet.net -

#41.現貨DVD 碟片殖民地/Tides 電影2021年| 蝦皮購物

店鋪產品有限,可私信影片名字給客服查詢電影【殖民地/Tides】2021年主演:諾拉·阿娜澤德爾莎拉-索菲·波斯妮娜伊恩·格雷索佩·迪瑞蘇喬爾·巴斯曼發音:英語發音字幕: ... 於 shopee.tw -

#42.Casa Blanca ,一個令人驚嘆的電影殖民地產業 - Airbnb

2022年9月16日- 整套房源為$22940。 這座莊園位於棕櫚泉著名的電影聚集區域,靠近棕櫚泉精緻的餐廳和購物目的地。 房子是新翻修的,配有全新的設計師家具。 於 www.airbnb.com.tw -

#43.窒命地Colonia - Yahoo奇摩電影戲劇

... 未料遇上社會動盪,混亂的逃亡過程中丹尼爾被秘密警察帶走,心急的蕾娜循線找到由神父保羅薛佛(麥克恩奎斯特飾)主領的神秘莊園”Colonia Dignidad(尊嚴殖民地)”,她 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#44.末日殖民地@ 暴走胎哥的電影感想 - 隨意窩

{末日殖民地The Colony} 電影的主題設定還ok 但定位似乎有些問題劇情是說未來世界因地球暖化造成氣候異常科學家們很給力的製造出氣候調節器只是很不靠譜的全部失效造成 ... 於 blog.xuite.net -

#45.殖民地下的「銀幕」(軟精) - 博客來

所使用的史料為當時政府發行的公報、雜誌外,還有民間的報紙、雜誌,以及口述歷史等。 電影一直都是本書作者的最愛。而作者之所以對台灣史產生興趣,也是在看了《悲情城市》 ... 於 www.books.com.tw -

#46.殖民地(電視劇) - 维基百科,自由的百科全书

《殖民地》(英語:Colony)是一部美國科幻電視連續劇,由喬許·霍洛威和莎拉·维恩·考丽丝主演。2016年1月14日在USA電視台首播,2016年2月4日宣布第二季於2017年 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#47.电影《殖民地2021》中的伪大片气质_地球 - 搜狐

电影 《殖民地2021》是由导演蒂姆·菲尔巴姆执导,诺拉·阿娜泽德尔、莎拉-索菲·波斯妮娜、伊恩·格雷等主演的科幻片。看似是一部大片的阵容,但真的看起来才 ... 於 www.sohu.com -

#48.末日殖民地- 電影線上看 - friDay影音

末日殖民地電影線上看,冰凍末日再現…居於地下的人類只能冒險互相接應,卻發現碉堡裡的已不是原來的人類…在不久的未來,氣溫突然降至冰點,地球進入人類無法想像的冰河 ... 於 video.friday.tw -

#49.殖民地2021 - 電影 - PttPlay線上看

殖民地 2021劇情:|HD|Set in the distant future, a female astronaut, shipwrec. 於 pttplay.cc -

#50.殖民地2021線上看- 小鴨影音电影网

《殖民地2021》線上看,殖民地2021 gimy線上看,殖民地2021 劇情介紹:Set in the distant future, a female astronaut, shipwrecked on the ... 於 www.kuju.tv -

#51.3.18【中研】三澤真美惠:談殖民地台灣的電影接受空間

主講人:三澤真美惠女士(日本大學文理學部中國語中國文化學科准教授) 講題:談殖民地台灣的電影接受空間時間:100年3月18日(五)下午3:00至5:00 於 turs.infolinker.com.tw -

#52.殖民地- 電影線上看- Gimy小鴨影音

《殖民地》 BD,劇情講述Set in the distant future, a female astronaut, shipwrecked on the long-decimated. 於 gimy.cc -

#53.末日殖民地-The Colony-電影線上看 - LiTV

《末日殖民地》正版高畫質電影線上看。凱文席格斯Kevin Zegers、勞倫斯費許朋Laurence Fishburne主演。在不久的未來,氣溫突然降至冰點,地球變成極地 ... 於 www.litv.tv -

#54.臺灣老戲院文史地圖(1895-1945) | 戲院,人們娛樂、思索

... 著眼於戲劇、電影有助殖民統治宣傳與殖民地教化,在縱貫鐵路沿線八處要地普建戲院,並將設定的觀眾對象擴及臺人。1909年出現瞄準臺人消費市場的純日資戲院「淡水戲 ... 於 map.net.tw -

#55.殖民地電影、异界、前基地在PTT/mobile01評價與討論

殖民地電影 在无限接近- 电影- 豆瓣的討論與評價 ... 无限接近豆瓣评分:4.2 简介:伊萨克是一位为美国宇航局工作的年轻科学家,他通过工作中的一颗卫星意外地接收到来自太空 ... 於 movie.reviewiki.com -

#56.我們談論的是甚麼:身份政治、主理論理與資本—國家 - 藝評香港

第一本是Chang Li-Mei的博士論文《後殖民憂鬱:香港電影與文化身份》(Postcolonial Blues: Hong Kong Cinema and Cultural Identity,2000)。就文化身份的問題,當然 ... 於 www.artscritics.hk -

#57.殖民地下的「銀幕」- TAAZE 讀冊生活

殖民地 下的「銀幕」. 三澤真美惠. 前衛出版社. 9578013248. 本書是一部做為進一步探究日本殖民地時代台灣電影史研究基台的作品。將1895年至1942年間台灣的電影政策, ... 於 www.taaze.tw -

#58.末日殖民地(The Colony) - 恐怖空間- 痞客邦

本片是一部集合末日求生、人性掙扎、食人族元素的科幻片,這劇情本來可以很精彩的,只可惜這三個元素在電影裡發揮的不夠好,皆是輕描淡寫、草率帶過, ... 於 alienpredator.pixnet.net -

#59.殖民地- 电影- 豆瓣

殖民地 豆瓣评分:5.4 简介:Set in the distant future, a female astronaut, ... 殖民地. Tides(2021). 德国/ 瑞士/ 科幻/ 惊悚/ 2021-03-01(柏林电影节)上映/ 片 ... 於 m.douban.com -

#60.陳果電影與後殖民香港的文化身份- 68th - 專題文章- MCSLN

如此特殊的情況使香港處於本土主義、中國民族主義與英殖民主義的夾縫之間,這也意味著它無法再度尋回本土文化的純粹性。 導演陳果試圖在電影中塑造夾縫當中的香港形象,他 ... 於 www.ln.edu.hk -

#61.【書摘】《戰後台灣的日本記憶》 現代台灣電影中「日本時代 ...

研究領域:台灣文學研究、台灣電影研究) ... 票房的第一名,是魏德聖以日本殖民統治及戰後遣返為主題執導的台日悲戀故事《海角七號》(二〇〇八)。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#62.2021電影推薦!《007生死交戰》、《黑寡婦》、《玩命關頭9》

2021電影上映檔期再度大搬風!2021聖誕跨年檔期,又有哪些強檔電影要登場呢 ... 搭上一艘乘載著數十萬名倖存者的星際方舟前往宇宙殖民地「新地球」, ... 於 www.harpersbazaar.com -

#63.《殖民地》-高清电影-完整版在线观看

殖民地 ,是由蒂姆·菲尔巴姆导演,由诺拉·阿娜泽德尔,莎拉-索菲·波斯妮娜,伊恩·格雷,索佩·迪瑞苏主演的科幻电影。为您提供殖民地在线观看、殖民地演员表、殖民地下载 ... 於 waptv.sogou.com -

#64.末日殖民地--The Colony @movies【開眼電影網】http://www ...

開眼 ﹥電影 ﹥末日殖民地The Colony. 末日殖民地The Colony. 勞倫斯費許朋、凱文齊格斯主演科幻驚悚片,描述未來世界面臨生存危機。 片長:95分 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#65.尊严殖民地_电影_高清1080P在线观看平台 - 腾讯视频

根据真实事件改编,影片聚焦1973年智利政变时期,一对年轻的德国夫妇丹尼尔与莱娜反抗智利军政府统领、独裁者皮诺切特的故事。当时正值智利政变的高潮期,丹尼尔被皮诺 ... 於 v.qq.com -

#66.尊嚴殖民地[2015年佛羅瑞·加侖伯格執導電影] - 中文百科知識

《尊嚴殖民地》由佛羅瑞·加侖伯格執導的劇情片,艾瑪·沃特森、丹尼爾·布魯赫等領銜主演,於2015年9月13日在加拿大上映。講述了二戰後,大批納粹戰犯通過納粹黨衛軍成立 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#67.電影殖民地飯店- Adults Only)棕櫚泉 - Expedia

電影殖民地飯店是否有游泳池? 是的,此住宿設有室外游泳池。 電影殖民地飯店的住宿價格為何? 截至 2022年9月18日,於 2022年9月19日 入住電影殖民地飯店,2 位成人 1 晚最低價為 NT$3,292 (不含稅金和其他費用)。此價格是根據過去 24 小時內搜尋未來 30 天的最低每晚房價。價格可能會變動。 選擇日期 以顯示更正確的價格。 於 www.expedia.com.tw -

#68.1931 至1945 年間殖民地臺灣電影統制的描述分析

用眼睛影響思想:1931 至1945 年間殖民地臺灣. 電影統制的描述分析. 李道明*. 摘要. 1931 至1945 年是日本殖民統治臺灣的最後十五年,也是日本的「十五年戰爭」. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#69.曰据时期台湾电影产业的日本统制状况研究 - CORE

日据时期台湾电影的研究是一个艰难而紧迫的课题。 日本殖民统治台湾时期的台湾影像资. 料和研究资料大多在曰本。 亚洲接触电影比较早的地区大都是殖民地。 於 core.ac.uk -

#70.《殖民地》2021年德国,瑞士科幻,惊悚电影在线观看 - 蛋蛋赞

设定在遥远的未来,一位在长期毁灭的地球上遭遇海难的女宇航员必须决定这片荒地剩余民众的命运。 於 www.dandanzan.com -

#71.末世殖民地電影 - Yuaan

末世殖民地電影簡介和劇情介紹,末世殖民地影評、圖片、預告片、影訊、論壇、在線 ... 末日殖民地電影線上看,冰凍末日再現居於地下的人類只能冒險互相接應,卻發現碉堡 ... 於 www.yoeyrmay.co -

#72.如何评价《尊严殖民地》 这部电影? - 知乎

1973年9月11日,一场推翻当时智利总统萨尔瓦多·阿连德的军事政变发生了。 阿连德总统是什么人?1970年所举行的总统选举中,立场偏社会主义的左派政党人民联盟候选人阿 ... 於 www.zhihu.com -

#73.電影《殖民地2021》中的偽大片氣質 - 頭條匯

電影 《殖民地2021》是由導演蒂姆·菲爾巴姆執導,諾拉·阿娜澤德爾、莎拉-索菲·波斯妮娜、伊恩·格雷等主演的科幻片。看似是一部大片的陣容,但真的看起來才知道,是一部頗具 ... 於 min.news -

#74.科幻片- 殖民地線上看 - 楓林網

殖民地. 又名:Haven: Above Sky,Shipbreaker,The Colony,... 分類:科幻片地區:德國,瑞士年份:2021人氣:15913. 主演:諾拉·阿娜澤德爾 莎拉-索菲·波斯妮娜 伊恩· ... 於 imaple.co -

#75.尊嚴殖民地-電影-完整版視頻在線觀看-愛奇藝 - Kirjee

【尊嚴殖民地Colonia】無限制電影線上看主頁最新上映即將上映電影資料庫新聞資訊線上影院社群論壇尊嚴殖民地Colonia 類型劇情愛情驚悚歷史時長110分鐘語言英語西班牙語地區 ... 於 www.kirjee.co -

#76.末世殖民地/The Colony - 口是心非

這部電影是科幻片,很簡單、輕鬆的方式將一個末日的意念表達出來。 劇情敘述在未來的時間點,地球已經降至冰點,所有的食物已經被被吃完,殘餘的人們只能逃至地下碉堡 ... 於 k4sf.blogspot.com -

#77.末日殖民地- 線上看- 電影- 動作| HamiVideo

《末日殖民地》在不久的未來,氣溫突然降至冰點,地球變成極地,所有的資源枯竭,衰弱的人類大量死亡,苟延殘喘、僅存的人們只能逃至地下碉堡中等待,祈禱著氣候再度 ... 於 hamivideo.hinet.net -

#78.尊嚴殖民地— Google 藝術與文化

《尊嚴殖民地》,或譯《窒命地》,是佛羅瑞·加侖伯格執導的一部歷史驚悚片,歷史背景為1973年智利政變。這部電影是英國、德國、盧森堡和法國國際合制的,曾獲得五項 ... 於 artsandculture.google.com -

#79.美劇『Colony殖民地/末日求生祕技/重建人類社會』豬隊友帶你 ...

殖民地 已經堂堂出到第三季,不知道為什麼現在我才發現它這種講述末日來臨一些人性掙扎的片可以說 ... 更多偏食兒Claire 的美劇&韓劇&電影 推薦文章. 於 clairelife.tw -

#80.殖民地(1996电影)-维基百科- The Colony (1996 film)

殖民地 (1996电影)-维基百科- The Colony (1996 film) ... 殖民地. 类型, 惊悚片. 撰写者, 理查德·夏皮罗(Richard Shapiro) 於 ewikizh.top -

#81.冷戰光影: 地緣政治下的香港電影審查史| 誠品線上

作者, 李淑敏. 出版社, 季風帶文化有限公司. 商品描述, 冷戰光影: 地緣政治下的香港電影審查史:本書書寫的不只是英帝國之下的香港殖民管治史,且也是牽涉新加坡﹑馬來 ... 於 www.eslite.com -

#82.末世殖民地– 曹如晶電影– 鬼怪電影 - 電影.NEWS

末世殖民地– 曹如晶電影– 鬼怪電影. 2022 年8 月25 日. nb11. 末世殖民地 95分鐘. 上 映:: 2013-04-12; 地 區:: 加拿大; 類 型:: 驚悚災難科幻動作 ... 於 www.xn--p3t494j.news -

#83.殖民地下的「銀幕」 : 台灣總督府電影政策之研究: 1895〜1942

Title : 殖民地下的「銀幕」 : 台灣總督府電影政策之研究: 1895〜1942. Author : 三澤真美惠著. Series : 台灣文史叢書; 116. Place of Publication (Country Code) : ... 於 iss.ndl.go.jp -

#84.題名:殖民地文化活動另一章:訪日據時代臺灣電影辯士林越峰

... 主題與關鍵字:: 中文關鍵詞:戲劇: 中文關鍵詞:臺灣: 中文關鍵詞:電影: 中文關鍵詞:文化活動: 中文關鍵詞:日據時代: 中文關鍵詞:林越峰: 中文關鍵詞:殖民地: 外文 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#85.同樣被日本殖民,為何韓國人比台灣人仇日?從《軍艦島》看 ...

2017年的韓國電影《軍艦島》其所拍攝的情節引起各界諸多討論,電影上映後日本與韓國政府官員都相繼被記者問到,是否會再度引起日韓兩國的輿論紛爭。 於 www.storm.mg -

#86.第138期中華民國104年09月30日發行 - 國史館臺灣文獻館

臺灣電影事業的起源. 文/顏義芳/本館整理組研究員 明治28(1895)年,臺灣成為日本的殖民地,而此時也正是電影誕生之年。臺灣電影於日據時代開始萌芽,最初在臺灣放映的 ... 於 www.th.gov.tw -

#87.談殖民地台灣的電影接受空間/三澤真美惠女士(日本大學文理 ...

主講人:三澤真美惠女士(日本大學文理學部中國語中國文化學科准教授) 講題:談殖民地台灣的電影接受空間 時間:100年3月18日(五)下午3:00至5:00 地點:本所821室. 於 www.ith.sinica.edu.tw -

#88.尊嚴殖民地 - Wikiwand

《尊嚴殖民地》(Colonia,英國版為The Colony),或譯《窒命地》,是佛羅瑞·加侖伯格執導的一部歷史驚悚片,歷史背景為1973年智利政變。這部電影是英國、德國、盧森堡 ... 於 www.wikiwand.com -

#89.用眼睛影響思想:1931至1945年間殖民地臺灣電影統制的描述 ...

1931至1945年是日本殖民統治臺灣的最後十五年,也是日本的「十五年戰爭」時期。本文討論殖民政府在這段期間如何利用電影作為教化、啟發工具,配合其宣傳「同化」、「皇 ... 於 www.airitilibrary.com -

#90.馮睎乾:奇幻!湯家驊回憶中的舊香港(影片)

中共否認香港是英國殖民地,本來不是新聞,只因近日連中學教科書也要統一 ... 最令我驚訝的,不是他說香港是殖民地,而是他說:「殖民地時代看電影要 ... 於 hk.epochtimes.com -

#91.殖民地下的銀幕的價格推薦- 2022年8月| 比價比個夠BigGo

S61隨遇而安書店:殖民地下的(銀幕)台灣總督府電影政策之研究1895~1942,著者/三澤真美惠出版/前衛初版2002 · $1,100. 價格持平. 蝦皮購物 aa09610406(2528). 於 biggo.com.tw -

#92.【書評.冷戰與香港電影】精通小寶神功的香港電影人

很大程度上,冷戰是意識形態之爭。冷戰期間的亞洲,國民黨與共產黨隔海對峙,而當時處於兩大陣營間、有英國殖民地特殊身分的香港,自然成為兩黨的「思想戰場」。 於 www.hk01.com -

#93.說電影《殖民地》免费线上看-其他片 - 線上看

《說 電影 《 殖民地 》》線上看,《說 電影 《 殖民地 》》由導演,主演,劇情介紹:說 電影 《 殖民地 》《說 電影 《 殖民地 》》免費在線觀看就上Arraysite_name. 於 www.kdrama.cc -

#94.末日殖民地- 災難歷史- 電影線上看- MyVideo | 陪你每一刻

《末日殖民地》在不久的未來,氣溫突然降至冰點,地球變成極地,所有的資源被用盡,衰弱的人類大量死亡,苟延殘喘、僅存的人們只能逃至地下碉堡中等待,祈禱著氣候再度 ... 於 www.myvideo.net.tw -

#95.Pépé le moko-TFAI-國家電影及視聽文化中心Taiwan Film and ...

1940 日本電影旬報最外語片. 汪洋大盜佩佩輾轉逃至北非的阿爾及爾。這座當時為法國殖民的海濱之城,擁有濃厚伊斯蘭文化氛圍,各式龍蛇雜處於此。 於 www.tfai.org.tw -

#96.尊嚴殖民地/殖民地/殖民尊嚴地/Colonia Dignidad(電影)(TW)

尊嚴殖民地/殖民地/殖民尊嚴地/Colonia Dignidad(電影)-DVD專賣店-台北音像店. 於 www.dvdstore.com.tw -

#97.[問片] 一部可能關於外星球殖民地的電影PTT推薦movie

看板movie標題[問片] 一部可能關於外星球殖民地的電影作者. cwt01117. (waiting)時間 Sep 18 09:15:47 2022 推噓 8 推:8 噓:0 →:5. 於 pttyes.com -

#98.電影孤單殖民地線上看- 劇迷Gimy

孤單殖民地劇迷Gimy高清免費線上看。女孩即將離開故鄉到新的城市上學,為了融入冰冷的環境她曾做過嘗試。好在她遇上了願意幫助她的男孩,他在課堂上激辯殖民史與原住民 ... 於 gimy.one