歐閣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡登山寫的 情義與隙末:重看晚清人物 和蔡登山的 多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄市的飯店| 歐閣精品汽車旅館 - Trivago也說明:進行住宿比價並搜尋在高雄市的歐閣精品汽車旅館飯店最划算的價格。檢視11 張飯店圖片和26 條評論。飯店?trivago!

這兩本書分別來自新銳文創 和新銳文創所出版 。

國立臺北藝術大學 戲劇學系碩士班 徐亞湘、牛川海所指導 鄒優璋的 歐陽予倩桂劇改良之探析 (2015),提出歐閣關鍵因素是什麼,來自於歐陽予倩、桂劇、桂劇改良、戲曲改良。

而第二篇論文臺北醫學大學 醫學科學研究所 馮琮涵所指導 陳璿文的 穿心蓮內酯誘發蛋白磷酸酯酶2A抑制內毒素/干擾素-γ誘發轉錄因子NFκB的活化之分子機轉探討 (2009),提出因為有 蛋白去磷酸&、蛋白去磷酸&、蛋白去磷酸&的重點而找出了 歐閣的解答。

最後網站歐閣精品汽車旅館簡愛館 - 探路客則補充:高雄鳳山新開幕精品汽車旅館住宿訂房推薦-歐閣精品汽車旅館簡愛館,設備有55吋液晶超大平面電視,另配有情趣電動按摩椅精緻房型,本公並裝設有VOD電視 ...

情義與隙末:重看晚清人物

為了解決歐閣 的問題,作者蔡登山 這樣論述:

個人恩怨,歷史大局! ‧曾國藩 ‧李秀成 ‧王闓運 ‧左宗棠 ‧翁同龢 ‧張蔭桓 ‧梁鼎芬 ‧文廷式 ‧賽金花 ‧康有為 ‧端 方 ‧楊崇伊 ‧梁鼎芬 ‧張之洞 ‧張 謇 ‧翁同龢 ‧梅蘭芳 ‧歐陽予倩 ‧沈 壽 ‧陳季同 ‧林 紓 ‧魏 易 ‧呂碧城 ‧英斂之 ‧李審言 ‧樊樊山 ‧陸徵祥 ‧李鴻章 ‧盛宣懷 ‧徐 潤 本書特色 1.姜鳴、馬忠文、陳子善、傅國湧、劉季倫、劉維開,六大名家一致推薦! 2.文史學者蔡登山梳理大量書信日記、報刊及回憶錄,挖掘埋藏在歷史細節裡的真相,審視人物間的交情與交

惡,如何影響晚清局勢。 名家推薦 歷史學者/姜鳴 中國社會科學院近代史研究所研究員/馬忠文 華東師範大學中文系教授/陳子善 歷史學者/傅國湧 政治大學歷史學系教授/劉季倫 政治大學歷史學系教授/劉維開 (依姓氏筆畫排列) 蔡登山的文章總是從剖析跳動的浪花入手,讓我們看到緩緩流過的往事大河,它的雄渾和細膩,以及波濤之下湧動的暗潮。──歷史學者 姜鳴 本書從書信、日記等原始的私密文獻中去考訂曾經發生過的真相。有別於以宏大敘事為特徵的主流樣態和遊談無限的稗官野史,在「言之有據」之下,也讓歷史多了「溫度」。──中國社會科學院近代史研究所研究員 馬忠文

作者以爬梳現代作家生平和創作著稱,這次把眼光投向晚清,重新審視晚清政壇商界、文林藝苑的代表人物,在發掘新史料的基礎上,月旦他們的恩怨,評說他們的功過,娓娓道來,自成一家之言。──華東師範大學中文系教授 陳子善 在浩繁的史料中重新發現歷史,需要付出極大的努力,作者有志於此,從現代史又向上延伸到晚清史,挖掘大量細節。──歷史學者 傅國湧 作者簡介 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒

愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》等十數本著作。 代序/照見歷史長流 曾國藩何以速殺李秀成 空留高詠滿江山──也談王闓運與曾國藩 左宗棠照顧曾國藩後人 翁同龢與張蔭桓之間 繁華畢竟歸搖落──也談張蔭桓 梁鼎芬的丟官與失妻 文廷式的革職與脫險 可愛者不可信──也談賽金花瓦德西公案的真相 康有為派梁鐵君刺殺慈禧始末 從《匋齋(端方)存牘》看史事 楊崇伊與端方的恩怨 梁鼎芬與張之洞、端方間的一段微妙關係

當張謇遇上翁同龢 張謇與梅蘭芳、歐陽予倩在南通 情在可解不可解之間──張謇與沈壽 中學西漸的第一人──被歷史遺忘的陳季同 林紓的幕後英雄──魏易 呂碧城和英斂之的凶終隙末──讀《英斂之日記遺稿》 李審言與樊樊山的文稿風波 從外交總長到修道院神父的陸徵祥 在荷蘭海牙康有為與陸徵祥的相遇 在李鴻章、盛宣懷之間的實業家徐潤 附錄一 文史書寫中的「實證」與「細節」──蔡登山的《情義與隙末》/邵建 附錄二 槐影扶疏紅紙廊/雷雨 附錄三 隙末是金/周宗奇 後記 代序 照見歷史長流 歷史是條長河,蜿蜒漫流,既難見盡頭,亦不易溯源。而儘管其中的某一小段,亦支流旁出,本源難覓。因之治史者,

要探河溯源,釐清真相,實非易事。又因為年遠代湮,檔案文獻多所散佚,加之人為有意的遮蔽、扭曲、竄改等等,都讓後人所見者離真相愈來愈遠。因此當有新材料出土,常會有新發現,有時雖是細微的事件,也會影響全局,甚至改變你對某人某事的既定印象。 我早年讀中文系,但卻偏重於文學人物、史事的觀照,在文學作品中去探討作者的心靈與人生閱歷,意圖達到「知人論世」。而後也因此去拍攝《作家身影》系列紀錄片,將史料與影像融於一爐。四年間完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。在拍攝的過程中做了許多田野調查,發現許多與書本所述不符之

處。二○○五年我在做陳寅恪的紀錄片時,更發現他父親陳三立(散原老人),這位以「憑欄一片風雲氣,來作神州袖手人」為人傳頌的江西詩派領袖、同光體詩派之祭酒,他中進士的時間,一般的說法常認為是光緒十二年丙戌,但那是錯誤的。當年他確實是考中了,但復試時書法未合格,「未應殿試」,因此不能稱進士。陳三立書法取法黃山谷,參以北碑,堪稱名家,何以無法過關呢?蓋因到了晚清咸豐、同治、光緒時期,科舉考試宛如書法比賽,而且要求要「黑、方、光」的「館閣體」,陳三立是書法名家,是不屑寫這種字體的,就如同你要請臺靜農先生,寫這種字體也做不到一樣。於是他在給父執許振褘的信中說:「三立謬舉禮科,以楷法不中律,格於廷試,退而學

書」,故三年後也就是光緒十五年再次赴京才補中己丑科進士。我因此到江西義寧(今修水)去尋訪陳寶箴、陳三立的陳家祖宅,學者劉經富先生指著陳家祖宅門口矗立的「進士礅」,上面刻有「光緒己丑主政陳三立」,鐵證如山。這時任何傳記文獻資料在此完全失色,不足為憑。這也是做史料者,不能僅靠書面文獻,有時更需參考地下之物,如王國維以殷墟出土文物來研究甲骨文,提倡以「地下之新材料」補「紙上之材料」,是為「二重證據法」。 歷史真相,常常見之於細微之處,而一般的歷史論著大都偏向於宏大的敘述,對於細節甚少去顧及,有些看似不重要的材料甚至被忽略了,須知這些材料有時影響甚大,可能會把你的整個論述推翻掉。因此我常常在這些

細節上,下功夫,這或許和我做過數年的紀錄片有關,別人或許會用幾句旁白來帶過一些情節,但我常常要拍攝或找到資料影像來呈現,「一定要有畫面」是我做紀錄片堅持的一句話,而這換成我在寫文史方面的著作時就是要求證據在哪裡,你總不成隨意去推斷或臆測某些事情的發展,那和所謂稗雜者流的捕風捉影之說,又有何區別呢? 基於此,本書的寫作特別關注於一些細節,例如趙烈文的《能靜居日記》是研究太平天國的珍貴重要史料。但該日記長久以來一直躺在圖書館的故紙堆中乏人問津,後雖有影印本問世,但是因為趙氏字跡自由奔放,屬行草風格,宛如「天書」,讀者辨識不易。後來湖南嶽麓書社費數年之功,在二○一三年七月推出標點排印本,終於讓

我們得見南京城被攻破,李秀成被俘的種種情況。趙烈文忠於史實,無所隱諱,宛如一優秀的戰地記者般地忠實報導。再加上李秀成在囚籠中親筆所寫的《李秀成自述》手稿本,被曾國藩後人密藏將近百年,他的曾孫曾約農帶來臺灣才在一九六二年交與世界書局影印問世。而我們先前所看到的是曾國藩將李秀成的親筆供辭刪定並找人繕寫而後刊刻發行的「安慶本」。如今能以手稿本去比對刪去的部分,再證之當時趙烈文親見親聞所寫下的日記,將可「逼近」歷史的真相。 左宗棠曾經談起他與曾國藩的關係說:「弟與文正論交最早,彼此推誠許與,天下所共知,晚歲凶終隙末,亦天下所共見。」但在同治十一年(一八七二)二月曾國藩病逝南京後,左宗棠得知消息非

常悲痛。不僅致賻四百金,並輓之云:「知人之明,謀國之忠,自愧不如元輔;同心若金,攻錯若石,相期毋負平生。」從此正如他信中所說的:「然文正逝後,待文正之子若弟及親友,無異文正之生存也。」筆者根據曾國藩的女兒曾紀芬的《崇德老人八十自訂年譜》和左宗棠在回覆上海機器製造局總辦李興銳的來信,來看左宗棠如何地照顧曾國藩的女婿聶緝槼(仲芳)的。而同時也發現曾國藩的兒子曾紀澤的日記中對小舅子聶仲芳有負面的評語,而後來影印出版的《曾惠敏公手寫日記》,卻找不到此段記載。據查光緒七年秋最早出版的《曾侯日記》是有記載的,後來因為聶仲芳也混出名堂來了,曾紀澤於是把這天的日記重寫,不留下任何塗抹之跡。由此可見日記也可以刪

改的,例如《翁同龢日記》手稿本也有過挖補的痕跡。 翁同龢與張蔭桓兩人的關係始密終疏,跟康有為有極大的關係。過去史學界總認為,光緒召見、任用康有為是出於翁同龢的密薦。康有為對外宣稱翁同龢推薦他,這是康有為要藉著這位兩代帝師的極高聲望,來抬高自己,來不斷擴大其影響力,並掩蓋自己通過非常途徑被進用之內情。因此翁同龢「薦康」之說是不確的,實際保薦康有為的乃是張蔭桓。當戊戌變法前夕,張蔭桓最得光緒皇帝的寵眷,一生沉浮宦海的翁同龢開始退縮自保,主動疏遠張蔭桓、康有為,甚至不惜冒犯皇帝,最終翁同龢被開缺回籍。翁、張兩人在光緒皇帝面前此消彼長的態勢,在此時已昭然若揭了。但慈禧重新訓政,張蔭桓一夕之間成為

階下囚,而且險遭問斬。雖暫時保住性命,流放新疆,但兩年後還是魂斷絕域。翁同龢始終相信會再有還朝之日,但他始終沒有等到那一天,他抱著淒涼的心境,謝世了。這些變化都是其來有自的,所謂大風起於青萍之末,端看你如何去細細地審視這些細節的變化。 戊戌政變後,康有為逃亡海外之初,仍然不放棄派人暗殺慈禧之舉。甚至到光緒三十年(一九○四)還派梁鐵君入京行刺,但由於康、梁年譜都語焉不詳,並未能道出真相。只有章士釗在一九六一年寫的〈吳道明案始末〉(案:吳道明為梁鐵君之化名)一文,有較詳細的談及此事,但關於此事梁鐵君是有信給康有為的,承蒙最近在拍賣中獲得此書信的香港收藏家吾友許禮平先生的應允,惠睹書信,我加以

釋文(許先生並予與核對),並首次公布四封信的全文。再加之康有為文孫康保延家藏梁鐵君之遺札及學者孔祥吉所發現一封梁鐵君給康有為的信,筆者據這些信函重新梳理此段史實。舊時人物寫信都不記年月日,要從其信中內容去詳加考訂,明其時間及原由,才能甄別剪裁,置之該放的時間段落裡。而這些書信字跡信筆由之,揮灑自成一格,可謂龍飛鳳舞,如何辨識,如何才不至於魯魚亥豕,也都需要專業鑑識。然後又參照康有為的詩集、梁啟超的書信、康門弟子徐勤、伍莊等人的親見親聞,而詳其此事之顛末。包括梁鐵君案失敗後,康有為等人的反應及影響。 端方是金石文物收藏家,因此他會把別人給他的信札,好好珍藏,不會隨意毀棄的。可惜他在保路運動

而被殺,他的藏札也因此而大量散佚。例如最為人所熟知的是光緒三十三年(一九○七)四月十九日袁世凱致他的密札,因為是屬於絕對機密,袁世凱還在信中囑咐他閱後即當「付丙」(燒掉),就因為端方是藏家,自然不會將這珍貴文物燒掉,端方死後不知何時該密札流出市面,學者沈雲龍說:「此札可見奕、袁傾軋瞿、岑,布置之周密,設詞之工巧,手段之狠辣,無怪瞿、岑非其敵手,即明察如慈禧,亦墮其彀中矣!」。這是有關「丁未政潮」極其珍貴之史料,信中袁世凱的陰謀,和盤托出,遂成千古信讞矣。而如果沒有此信,則史家只能猜臆,對「丁未政潮」的內情將無從論斷矣。《匋齋(端方)存牘》是日人佐久間楨(一八八六—一九七九)一九三八年在北京購得

之端方藏札五十三封,其內容涉及政治、社會、教育、收藏等等,史料價值極高。例如李鴻章嫡孫李國杰在光緒三十三年間寫信給端方,顯示兩人交情頗好的,沒料到光緒三十四年八月發生楊崇伊持鎗率眾,夜入吳韶生家逞兇之事。當時江蘇布政使瑞澂揭發楊崇伊在地方上種種胡作非為後,呈報江蘇巡撫陳啟泰和兩江總督端方,請予嚴辦。楊崇伊被「革職,又永不敘用」,又加上「嚴加管束」,終於病死。楊崇伊遺言要女婿李國杰替他報仇,因此當宣統元年十月,端方已升任直隸總督,在慈禧出殯之時因拍照驚擾隆裕皇太后,輿從橫衝神路,時任農工商部左丞的李國杰逮到機會馬上彈劾,而端方因此事被革職。 又光緒二十七年(一九○一)三月端方接任湖北巡撫,

而此時張之洞早已是湖廣總督了。光緒二十八年九月初五,兩江總督劉坤一在任病歿,朝廷要張之洞去接署兩江總督。而張之洞所遺的湖廣總督由端方暫署,端方身兼二職,等於升了官。但張之洞椅子都還沒有坐熱,上頭已經調雲貴總督魏光燾來接兩江總督,張之洞仍需回湖廣總督本任。聽說端方想盡辦法要把張之洞困在北京,讓自己有時間謀取真除湖廣總督,梁鼎芬是張之洞幕府的重要人物,但他和端方也有交情的,雖不為端方策劃,但端方的企圖,官場中必有人為之奔走,梁鼎芬牽涉在內,也不是不可能的。吳天任的《梁節庵先生年譜》對這種說法,持反對的態度,顯然有為傳主梁鼎芬諱之嫌。然根據曾任張之洞幕府的高友唐(繼宗)的《高高軒隨筆》記載,推測張之

洞與梁鼎芬因為此事曾一度交惡應實有其事,但時間不長。事後,梁鼎芬反思張之洞提攜之恩,深感慚悔;而張之洞也存老輩風度,一經解釋,嫌疑頓消,友誼又恢復了。 同樣呂碧城和英斂之的關係也有足以探究的地方,呂碧城初到天津、生活無著,英斂之為她解決了住宿和工作的問題,而且還在《大公報》上連續發表呂碧城的詩詞和文章,「由是京、津間聞名來訪者踵相接,與督署諸幕僚詩詞唱和無虛日」。呂碧城欲辦女學,英斂之除在《大公報》上提供版面為之鼓吹,還介紹她與袁世凱的重要謀士梁士詒、直隸提學使傅增湘等人結識。可見正是英斂之的提攜揚揄,為呂碧城打通了進入天津文化界、教育界的道路。在此後一段時間內,呂碧城也一直對英斂之心存

感念,兩人保持了較好的關係。而女學堂在籌辦期間,兩人竟漸生齟齬,隔閡日深。至一九○八年九月,兩人從此絕交。根據學者方豪所編錄的《英斂之先生日記遺稿》不難找出其原因。他如張謇若沒有遇上翁同龢,他就無法登上清光緒二十年(一八九四)甲午科狀元,當然也無法投身在南通興辦實業和教育,更不會有南通伶工學社―中國最早的一所培養京劇演員的新型學校的創立。也不會有更俗劇場的創辦與演出,當然也不會有「梅歐閣」―這為「紀念」梅蘭芳和歐陽予倩兩位的「藝術」而設的橫匾。同樣若不是一九一四年張謇決定在南通女子師範學校設繡工科,而請沈壽(雪君)來主持之緣起,也不會發生他與沈壽這位被稱為「針神」繡手的一段戀情。 總之,

本書寫出晚清重要人物之間的情深義重或凶終隙末,而這些情況往往影響到整個大局。但要解讀這些人際交往的變化,實非易事,因為在史書的敘述中不會記載,容或有提到也是一語帶過。因此必須靠書信、日記等等史料才能窺出端倪。由於有這些新發現及新出土的材料,才會帶給你嶄新的視角,令原先的瓶頸或疑竇,頓時豁然開朗。當然要找到這些材料絕非易事,我跑遍了許多大型的圖書館,甚至查了拍賣圖錄,拜訪不少收藏家,才寫出這二十二篇文字,當然這只是晚清人物中的一小部分,還有漫漫長路要走,野人獻曝,先以此就正於方家。 【曾國藩何以速殺李秀成】(節錄) 清同治三年(一八六四)六月十六日曾國荃攻破太平天國據守的南京城

,當時曾國藩和弟弟曾國荃的重要幕僚趙烈文隨以入城,親身目睹當時景況,趙烈文在《能靜居日記》寫道:「……又一人至,言地堡城地道已裝藥,各營隊俱齊隊,午未間發火,眾聞之復鼓舞。午時正刻,余在房內聞地道發隆隆如雷,趨至外,用遠鏡窺視,見城北煙霧塞空,蔽鍾山下半不見。約一飯頃,見城內龍廣山頂,皆官軍已登。少選,旗幟漫山而下,燦爛如撒星。又少選,山足下屋火起。又少選,城中火大起,偽天王府火驟發,衝入雲,則賊藏藥處燃也。時南門外官軍皆揚旗排立城上,賊亦揚旗拒之。又少選,通濟門一帶火起。又少選,南門軍皆渡濠從舊缺口登,城上賊遁。又少選,南門軍分二支,東西循城去。又少選,西門外賊壘火起。又少選,中關攔江磯賊壘

火起,城定已破,眾歡聲如雷。」當時攻城陷陣的武器還相當笨拙,雙方採取挖地道的方式,湘軍自朝陽門至鐘阜門共開地道三十三處。而在前一天晚上湘軍信字營李臣典所挖地堡城下地道已告成,而李鴻章亦派兵前來相助,因此久攻不下的南京城終於攻破。 趙烈文描寫得歷歷如繪,接著又說:「申刻將盡,忽報中丞(按:曾國荃)回營,余偕眾賀。中丞衣短布衣,跣足,汗淚交下,止眾弗賀,出傳單示余,命作奏。始知居前鋒者為武明良、劉連捷、朱洪章。火發時城崩凡二十餘丈,磚石飛落如雨,各軍為石擊傷數十名。煙起蔽天,時東南風,吹煙過北,劉、朱為煙所蔽,不見缺口,武原派三隊接應,在稍後見之,躍馬先入,賊死拒,官軍一擁皆上,先踞龍廣山。朱洪章

與伍維壽等與賊戰山下甚苦。劉連捷及張詩日等循城而北,逐殺守賊至神策門,適朱南桂、梁美材梯攻而入。武明良、蕭孚泗、蕭慶衍等循城而南,逐殺守賊至聚寶門,適陳湜、彭椿年從舊缺口登。陳湜之部焚西門營,水師焚中關營,城遂陷。」

歐閣進入發燒排行的影片

#閂山 #台灣百岳 #閂山之門

【山岳簡介】

閂山為台灣第80號百岳,標高3168公尺,屬於中央山脈北二段,為百岳「八秀」之一。

【交通簡介】

本次為兩天一夜行程。前往閂山、鈴鳴山需經過730林道,至11.7K車行終點前路況相當差且會車不易,建議採接駁方式前往(本次請光果農場-王小明登山服務站協助)。

【歐都納代理Deuter包】

本次與歐都納合作,評測德國超過120年戶外包領導品牌Deuter,Marcos背負的為AIRCONTACT拔熱透氣背包(55+10L),Jinny則是AIRCONTACT LITE拔熱式透氣背包(45+10SL)。

【音樂版權】

1. Adventure Background Music (Free Travel Music To Use) 120 BPM

2. Artlist.io

License Owner: Marcos Shiang

License Number: 700458

a-tender-heart%20by%20the-david-roy-collective%20Artlist

flight-of-the-inner-bird%20by%20sivan-talmor%20Artlist

=使用我的優惠碼可多贈2個月 https://artlist.io/Marcos-295499

【空拍許可】

太魯閣國家公園管理處空拍許可 P202109210009

歐陽予倩桂劇改良之探析

為了解決歐閣 的問題,作者鄒優璋 這樣論述:

十九世紀末以來,知識分子對於啟蒙與近代化觀念追求急迫,反映於對傳統舊弊病之批判,並著手於文學詩界與小說界的改革,同時也涵括了說白、彈詞與戲本。文人雅士與梨園伶人共同創辦《二十世紀大舞臺》,促進了梨園消息的交流和批判社會弊病的目標。除了戲曲文字的革新外,汪笑儂之京劇編演和夏月潤、夏月珊兄弟搭建新舞臺,分別為戲曲改良的表演和舞臺美術,寫下了重要的一頁。歐陽予倩(1889─1962)亦受時代思潮和戲曲改良風氣之影響。他留學日本期間,參與春柳社演出話劇,回到中國上海後,仍活躍於各話劇社團,編演不輟。他同時又以票友身分學習京劇,搭班第一臺後成為職業伶人,與周信芳等人合作編、導、演多齣紅樓戲,嘗試京劇各

種面向改良的可能性。如此涉足中西方戲劇並登臺演出之人,實屬少見。同時他不忘戲曲理論研究,為戲劇改良建立架構,留下足跡。相較過去多論及歐陽予倩京劇改革和話劇開創,本研究著力於歐陽予倩對桂劇的改良。此論文試圖溯源歐陽予倩抗戰前的論述和舞臺經驗,從他的中西方戲劇活動歷程中所建立戲劇改良的觀念,進而分析他如何活用西方之編劇、表演、導演和舞臺技術,並將京劇演出的創新嘗試,實踐於桂劇改良中。桂劇是歐陽予倩改良戲曲著力甚深的舞臺,並探討《梁紅玉》、《木蘭從軍》、《搶傘》和《關王廟》桂劇新編中的形式與內容的突破,求其桂劇地方戲改良的完整關照。

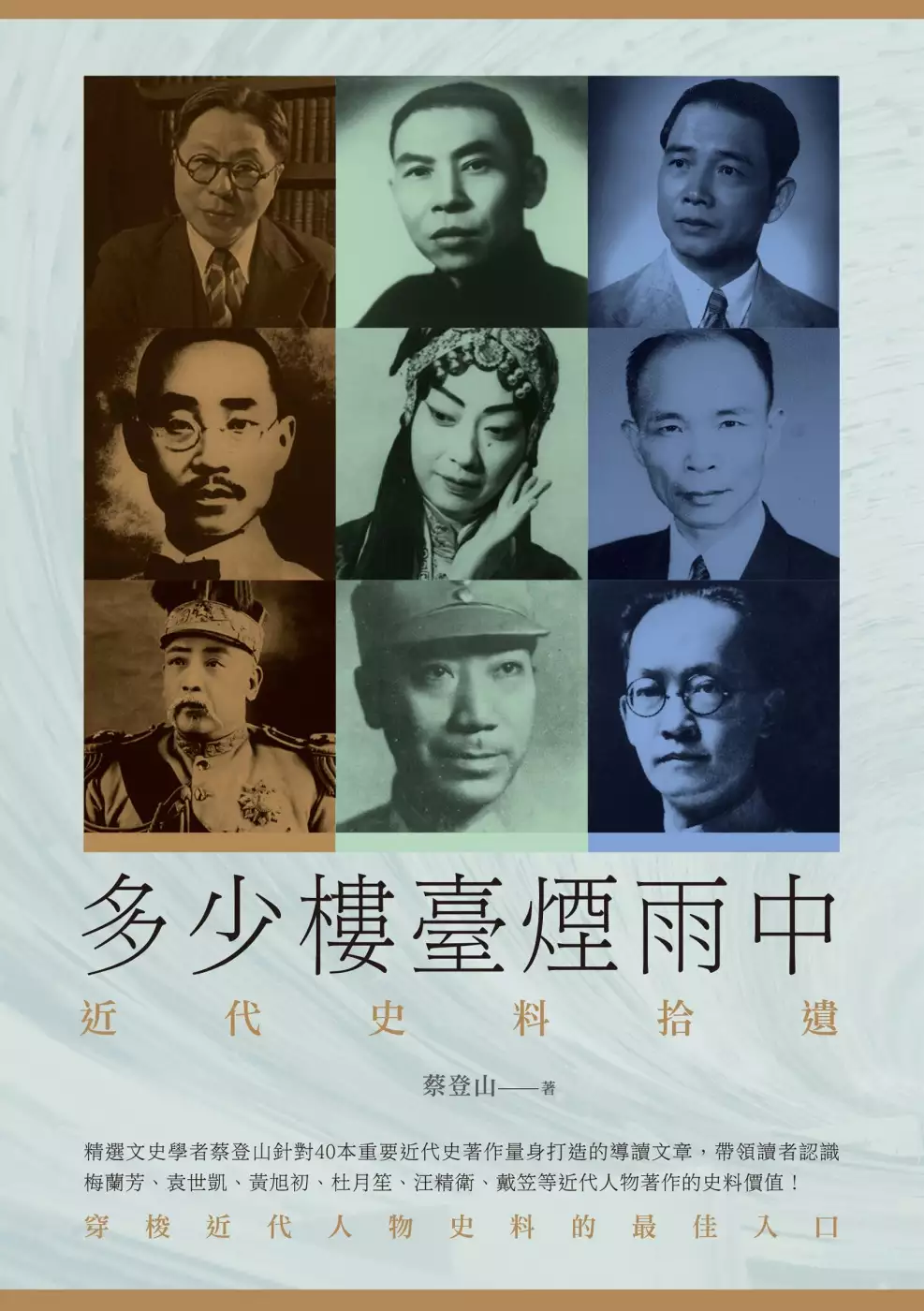

多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺

為了解決歐閣 的問題,作者蔡登山 這樣論述:

精選文史學者蔡登山針對40本重要近代史著作量身打造的導讀文章,帶領讀者認識梅蘭芳、袁世凱、黃旭初、杜月笙、汪精衛、戴笠等近代人物著作的史料價值! 【40本珍貴近代人物史料的完整導讀,考證生平資料、詳述歷史貢獻】 北洋軍閥袁世凱 上海大亨杜月笙 新桂系大管家黃旭初 在蔣介石與汪精衛身邊的要員臧卓 汪精衛姪兒汪希文 宣傳部長趙叔雍 孫中山的左右手朱執信與胡漢民 戴笠與十三太保 戲曲大師梅蘭芳 話劇先驅歐陽予倩 京劇老生首席余叔岩 民初報壇變色龍薛大可 京劇評論家薛觀瀾 吳國楨事件解密 民初大記者徐彬彬 著名報人張慧劍、陳定山

詞學大家況周頤 民初詞人汪東 慈善教育家毛彥文 詩壇才子王揖唐 史料翻譯家王光祈 「近代史是朦朧的,如真似幻,我們需要更多的史料,更多的歷史碎片,才能拼出一幅幅的圖景。」──蔡登山 本書特色 ☆穿梭近代人物史料的最佳入口:精選文史學者蔡登山針對四十本重要近代史著作量身打造的導讀文章,並附上四十本重要近代史著作的全彩書影,帶領讀者認識梅蘭芳、袁世凱、黃旭初、杜月笙、汪精衛、戴笠等近代人物著作的史料價值! 作者簡介 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸

人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》與《楊翠喜‧聲色晚清》等十數本著作。 多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺代序 大時代的見證:黃旭初和他的五冊回憶錄 袁世凱女婿薛觀瀾及其著作─《我親見的梅蘭芳》、《北洋政壇見聞錄》、《薛觀瀾談京劇》 薛大可和他的《憶往錄》 商界奇人李晉(組紳)和其《政壇見聞錄》 掌故大家徐彬彬和《凌霄漢閣筆記》 給您一個真實的杜月笙─《上海大亨杜月笙》、《

上海大亨杜月笙續集》編後記 杜月笙秘書─胡敘五其人其書 汪精衛姪兒汪希文回憶錄:《我與江霞公太史父女》 《孫中山的左右手:朱執信與胡漢民》及其作者 《戴笠與十三太保》編後記 彭昭賢、盛世才回憶錄合編 趙叔雍和其回憶錄《人往風微》 詞人本色汪東:《寄庵隨筆》 《吳國楨事件解密》編輯前言 一代梟雄袁世凱─《袁世凱的開場與收場》編後記 北洋軍閥的倏興與倏滅─《北洋軍閥─雄霸一方》、《北洋軍閥─潰敗滅亡》編輯前言 九死癡情原無悔─吳宓與毛彥文的回憶錄《往事》 日本名醫眼中的民初人物:《謙廬隨筆》 詞人之筆寫掌故的況周頤─《眉廬叢話(全編本)》、《餐櫻廡隨筆》 名報人張慧劍及其書:《辰子說林》、《西方夜

譚》 詩、書、畫、文俱佳的陳定山和其《春申舊聞》、《春申續聞》 歐陽予倩與張謇、梅蘭芳在南通:寫在《歐陽予倩回憶錄:自我演戲以來》之前 余叔岩與孟小冬—寫在《談余叔岩》之前 王揖唐《今傳是樓詩話》見證晚清民初詩壇 王光祈和他的近代外交史料譯著 序 多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺代序 在近代史中,晚清以降至民初,雖然最接近我們的,但其實那只是時間上的距離,而事實上這段歷史是最為朦朧不清,可謂「雖近實遠」。究其原因,除了時代的動亂外,還有許多人為的扭曲、竄改、隱諱等等因素,再加上許多政治的因素,諸多檔案無法開放,也導致研究人員無法深入事件其中做進一步的研究。 我也常常陷於這種

不得其門的窘境,於是數年間在幾個大型的圖書館尋搜,希望能找到一些線索。翻遍許多昏黃的老雜誌及報紙,先從香港的《春秋》、《大人》、《大華》、《掌故》到香港的《天文臺》小報起,後來擴及天津的《正風》半月刊、上海的《古今》半月刊、上海的《東方雜誌》及臺灣《藝文誌》等老舊雜誌。何以先從香港找起呢?因為當年香港的報紙雜誌是不准進來的,此地的圖書館,除了中研院後來有些零星的收藏外,其他圖書館幾乎付之闕如。我就憑著中研院的這些不完整的收藏,展開整理的工作,期間在香港的好友區志堅兄,幫忙獨多,每當我有需求時,他總是義不容辭地跑到香港大學或香港中文大學幫我影印我所需要的文章郵寄給我,真是盛情可感。 何以重

視香港這批史料呢?因為在一九四九之後,許多學者、文人、失意政客、附逆漢奸等等,都麕集香江。他們常常是當年許多事件的參與者或親歷者,這種所謂「三親」(親歷、親見、親聞)的珍貴史料,當然有其一定的價值,雖然回憶錄也未必可全信,但總是多了一種史料可以做比對。其中《黃旭初回憶錄》最為可觀,從聯繫到他在香港的兒子黃武良同意授權,直到全部五本,一百三十萬字出齊,費時一年有餘。黃旭初與李宗仁、白崇禧被稱為「廣西三傑」(原是李宗仁、白崇禧、黃紹竑,後來黃紹竑離開廣西到中央,遂加入黃旭初),他晚年寫回憶文章,是依據其四十幾年的日記及其他參考資料,不同於他人但憑記憶,因此其可信度極高,甚至當年作戰的路線圖因日記有

記載,而精準無誤。作家白先勇教授特別撰文推薦稱其回憶錄為「新桂系信史」。 薛觀瀾是晚清著名思想家、外交家薛福成的孫子,晚年在香港《天文臺》報紙闢有「觀瀾隨筆」專欄,而在香港《春秋》雜誌亦寫有諸多回憶文章。因其身為袁世凱的女婿,對當時北洋軍閥的重要將領,如段祺瑞、張作霖、馮玉祥、楊宇霆等人都有深入接觸,而他和徐樹錚更是朝夕相處甚久,知之甚詳。我將其文章編為《北洋政壇見聞錄》。薛觀瀾喜歡京劇,是知名票友,著名的劇評人,他和梅蘭芳、孟小冬、余叔岩等名伶亦都熟悉,他寫出的《我親見的梅蘭芳》自然與眾不同,他甚至是最早寫到梅、孟之戀的人,因為當時在中國這是犯忌的,沒人敢寫。而薛觀瀾此時已移居香港自可

秉筆直書,直言無諱。他和余叔岩亦師亦友,余叔岩曾向他請教學習中州音韻,他和孫養農等都是研究余叔岩的專家級人物。因此我將其文章編《我親見的梅蘭芳》及《薛觀瀾談京劇》二書,這三本書在其生前均未曾出版過,對於研究北洋軍閥和京劇者都是不可多得的材料。 至於臧卓是保定軍官學校第一期畢業的軍人,北伐期間,他先後在陳銘樞的第十一軍和唐生智的第八軍任參謀長,是唐生智手下的大將,後來臧卓又與汪精衛私交甚篤,一九四○年汪的南京政府成立,臧卓投靠汪,做到蘇北行營主任。他寫有〈蔣、汪與我〉長篇連載的文章,經我整理編成《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》。另有一些散篇的文章,則編成《臧卓回憶錄:蔣介石、張學良與北洋軍

閥》及《臧卓回憶錄:藏書與讀史》兩書。 名報人薛大可與劉少少、黃遠庸同為民初報壇怪傑。在袁世凱稱帝時他列名「勸進表」,因此被指稱為「洪憲餘孽」。一九四九年他來了臺灣,但卻在香港陳孝威創辦的《天文臺》小報,闢有「憶往錄」的專欄,寫他所親歷的人物及往事,從袁世凱到北洋軍閥,還有當時他接觸的一些文人,如所謂的籌安會「六君子」等等。他原本就是位報人,有他特別敏銳的觀察力,寫來就生動有趣。其中〈北洋軍閥外史〉是當時連載的長文。這些親歷親聞的文章,有一定的史料價值。 李晉(組紳)是商界奇人,後來成為華北礦業的巨擘,當時礦業界有「南劉北李」的稱謂,劉就是劉厚生,北票煤礦公司的董事長;李就是李組紳

,李組紳辦的是六河溝煤礦,在其全盛時期,他在漢口設一鐵廠,以煤煉鐵,俾盡其利。他這本《政壇見聞錄》是屬於「口述歷史」之類,當時原本要找名報人曹聚仁筆錄的,但曹聚仁覺得費時,後來才由秦嶺雲筆錄而成,在香港《春秋》雜誌連載過,但從未結集出過書。談到的人物均為民初政壇赫赫有名之士,如黎元洪、顏惠慶、顧維鈞、羅文榦、馮玉祥、王寵惠、鄭毓秀、孫蒓齋、唐紹儀、袁世凱、曹汝霖、王正廷、錢新之、蔣介石、孔祥熙、張宗昌、朱子橋、許世英等等,所談之事更是觀乎整個民初政局,甚至北洋軍閥間的種種內幕,李組紳曾告訴秦嶺雲說:「我所談的一些往事,都是身歷其事、耳聞其聲的經過。雖年湮月遠,手頭又乏參考書,其間人名、時間容有

記憶不清之處,但其真實性無可置疑。」這其中有許多內幕從未經他人談過,其珍貴處也就在此。 掌故大家徐彬彬和其弟徐一士合著的《凌霄一士隨筆》與黃秋岳的《花隨人聖庵摭憶》及瞿兌之的《人物風俗制度叢談》號稱為民初三大掌故名著。但他的《凌霄漢閣筆記》卻從未出版過,其文章主要發表在一九三五年天津出版的《正風》半月刊上,連載二十幾期,其他還有《逸經》、《坦途》、《民治》月刊等刊物。這些雜誌分別在中研院圖書館、國家圖書館、上海圖書館找到湊齊,費時頗久。而當時原雜誌校對不精,有諸多錯字,作者都表示要在幾期後做一勘誤表,但始終沒做,加上當時只有簡單的斷句,沒有詳細地新式標點符號,因此在編輯上花費相當多的時間

在斷句標點及製訂標題上。我之所以會投入如此大量的時間,在於《凌霄漢閣筆記》一書史料價值極高,他出身於官宦書香世家,為他的掌故史料提供了堅實的背景。而他所交往的人物、所聞的軼事,更絕非尋常百姓所能接觸到的,再加上他有史家風範,不輕易下筆,下筆則無一字不無來歷。這都使得《凌霄漢閣筆記》成為掌故史料叢書的扛鼎之作。 坊間雖出版了大量的杜月笙傳記,或傳奇,它們都犯了一個嚴重的弊病,那就是游談之雄,好為捕風捉影之說,故事隨意出入,資其裝點。更有甚者,更以「遺聞」、「佚事」、「揭秘」為名,大肆謾罵、譏詆,遂行其某種政治目的。筆者編校《上海大亨杜月笙》一書,該書分為兩大部分,除找出杜月笙秘書胡敘五所寫

的《杜月笙外傳》一書,重新編排分段點校,改正錯字外。另一部份則蒐集與杜月笙有過深交或資深報人親歷親聞的文章,這些文章遠較坊間的杜月笙書籍,要具有史料價值,有很多事都是信而有徵的。另外我又找到筆名「簾外風」寫的一系列《杜月笙軼聞》的連載文章,作者以親身見聞寫出居港期間的杜月笙,並細寫在杜月笙身邊的大將,有謀士,有武將,另外還有同時代相關的一些人物。從這些人物及事件中,將可窺見杜月笙一生的起落浮沉。這些文章寫的是杜月笙最後的一段時光,也可說是杜月笙最後的「完結篇」。但從未結集出書,只存在老舊的雜誌中,今重新整理編校,成《上海大亨杜月笙》一書之續集。 杜月笙秘書胡敘五除寫了《杜月笙外傳》一書外

,還寫了不少文章,大抵都是他所親見親聞的人與事。筆者挑選出其中最重要者,編成《杜月笙秘書見聞錄》一書。該書主要分成三部分,分別是哈同、陳彬龢與鴉片史。胡敘五寫出十餘年間有關鴉片與特稅特商間種種錯綜複雜、鮮為人知的內幕,自是研究鴉片史、稅務史甚至政治史、社會史,不可多得的重要史料。 汪精衛姪兒汪希文寫有回憶錄:《我與江霞公太史父女》,寫其岳父江孔殷之事,甚為詳盡。江孔殷的名字,對於現在的讀者,知道的人極少。但他的十三子江譽鏐,藝名南海十三郎。是三十年代名馳省港的年輕編劇家,恃才傲物,創作生涯如日方中時,卻遭逢愛情和事業的打擊,生活潦倒,更因神智失常,被送入精神病院,晚年四處流浪,最後一九八

四年在青山醫院病逝。他的生平事蹟廣為流傳,最初被杜國威改編成為舞臺劇,由謝君豪飾演。由於這套舞臺劇非常受歡迎,所以後來被改編成為電影,仍由謝君豪擔綱演出。後來再改編成為電視劇,於亞洲電視播映,改由林韋辰扮演。 汪希文與朱執信有有姑表之親,朱執信的母親,是汪希文的姑母,而朱執信雖比汪希文大五歲,但童年同在沈孝芬先生書塾讀書,共筆硯者有年。自幼同窗,長又相從,共事於革命工作者十餘年,因此對於朱執信的一切,知之甚深。他自然是寫朱執信的不二人選。而張叔儔的父親張德瀛曾為胡漢民的老師,張叔儔與胡漢民及其兄清瑞先生,均為同學。因此由汪希文與張叔儔兩位作者寫朱執信及胡漢民,都有其近身的觀察,較之他人所

寫的,當有更珍貴的史料。我把這些從未結集的文章合在一起,名為《孫中山的左右手:朱執信與胡漢民》首次出版。 有關寫戴笠的書籍相當多,琳琅滿目,不勝枚舉,我發現局外人(筆名)寫有關於戴笠和十三太保之間的二十餘篇連載文章,於是將其蒐集編成一書,名為《戴笠與十三太保》。具體哪十三人,說法不一,有說賀衷寒、鄧文儀、康澤、桂永清、劉健群、潘佑強、鄭介民、葛武綮、梁幹喬、蕭贊育、滕傑、杜心如、胡宗南等十三人;也有說劉健群、賀衷寒、鄧文儀、康澤、桂永清、酆悌、鄭介民、曾擴情、梁幹喬、蕭贊育、滕傑、戴笠、胡宗南等十三人。作者或因是當時身處在軍統中的幹員,礙於身分無法曝光,只得以「局外人」為筆名。從特工的訓

練到藍衣社的組成,一直到整個軍統的所作所為,一一呈現,無疑地是研究特工最一手的資料,甚至是研究抗戰期間特工間諜戰,不可或缺的史料。 彭昭賢的回憶錄曾收入《五十年政海風雲─天山南北》一書,那是一九六二年彭昭賢在日本接受香港記者凌雲的採訪的口述稿,有十二篇。但實際整個回憶錄有二十一篇之多。這次全部找齊,較原來的十二篇,整整多出九篇之多。而其中有四篇涉及盛世才者,當時盛世才在臺灣也見及彭昭賢的這些文章,於是盛世才寫下了他的回憶錄《牧邊瑣憶》,可說是完全針對彭昭賢文章的辯駁。今編者特將兩人之回憶錄合編在一起,蓋便於相互參照,至於是非曲直則不妄加評論。尤其兩人之回憶錄,均無單獨成書,其史料價值更彌

足珍貴也。 趙叔雍是知名的詞學家,他所寫的文章大都是有關詞學的。但一九四三年他在《古今》半月刊第十九期連載《人往風微錄》,陸陸續續寫了十篇有關人物的傳記,這些赫赫有名的人物,都是他父親趙鳳昌的好友,許多事是他親歷親聞的,極具史料之價值。另他的長文〈世界藝人梅蘭芳評傳〉發表在香港《大人》雜誌上,寫出他近身觀察到的梅蘭芳,是研究梅蘭芳不可多得的史料。同樣的他寫〈國劇大師齊如山〉,是在齊如山在臺灣逝世後,他遠在新加坡的《南洋商報》撰文悼念,情文並茂,人既可傳,文亦足傳。〈惜陰堂辛亥革命記〉是一九六一年他應北京中央文史館所作,但刪節頗多,今依其女兒所收藏的原文恢復之。 汪東是晚清至民初的外

交家汪榮寶的弟弟,他與黃侃、錢玄同、吳承仕都是章太炎的高足,有「章門四子」之稱。他工於詞,其《夢秋詞》,凡二十卷,計存詞一千三百八十餘首。篇什之富,為歷來詞家所罕見。他曾在南京中央大學教課,政治大學尉天驄教授的姑姑尉素秋就是汪東的學生,還有程千帆的夫人沈祖棻等人。《寄庵隨筆》是在抗戰勝利後在上海《新聞報》連載,當時先有劉成禺的《世載堂雜憶》的刊出,反應極佳。刊畢後主編嚴獨鶴找來與劉成禺同屬南社的汪東來寫這專欄文章,連載一百多篇。可惜的是這書直至一九六三年汪東去世時,並未出版。直到一九八七年上海書店才出版簡體直排版,但印量極少,早已絕版三十年了。此次重新打字校對重印,也是首次以繁體字出版。

香港著名報人李燄生曾以筆名「馬兒」撰有《吳國楨事件》一書,該書於一九五四年由香港新生出版社印行。可說是吳國楨事件發生後,作者作為一位資深報人,對整起事件的始末,及吳國楨與蔣介石、蔣經國父子之間的關係,還有到後來蔣介石連番炮製「吳逆」罪愆,而吳國楨辭去省主席赴美後跨海五次上書蔣介石,刀刀見骨的批判,做一詳盡的論斷。可惜的是當時香港的出版物不易進到臺灣,而此異議的聲音,恐亦不容於當道,因此此書流通甚少。我經其夫人呂媞女士同意授權,並補入更多當年的新聞報導資料及多位學者的研究成果,希望能讓讀者從更多角度去看此事件,並更名為《吳國楨事件解密》。 《袁世凱的開場與收場》、《北洋軍閥─雄霸一方》、

《北洋軍閥─潰敗滅亡》三本書,是我遍翻港、臺一些老舊雜誌,找到幾十位當年親歷這些事件的作者所寫的文章,彙編而成的。其間或有針對同一事件,卻有不同的看法,讀者可相互參照。 毛彥文的回憶錄《往事》是她的自印本,外面沒有流通。我根據她親自訂正本,重新打字編排,設計封面。她從家庭狀況說起,敘及百年往事,巨細無遺,仿如日記一斑,詳細而正確。只是在與吳宓交往過程卻刻意從略了,因此我補寫了一篇近萬字的長文〈九死癡情原無悔--吳宓與毛彥文及其他〉至於前頭,將此一段公案做一解讀。 日本名醫矢原謙吉民初年間在北京懸壺濟世,當時留居北京的達官貴人及其眷屬有病皆求診於他,因此他遍識西北軍、東北軍、晉軍的大

員,甚至前清遺老,以至當時冀察政務委員時代的朝野名流。他將這些所見所聞之故事,筆之於書,藏之於篋中,但並未將之示人。後經其子矢原愉安交給香港《掌故》月刊連載發表。取名為《謙廬隨筆》,後結集成書。所敘全憑所見所聞,又其為外國人所寫,與書中人物既無恩無怨,自是較為客觀。 況周頤首先是個著名的詞人,而後才是個詞論家。他的《蕙風詞話》和王國維的《人間詞話》以及陳廷焯的《白雨齋詞話》,被譽為「清末三大詞話」,在中國文化史上影響很大,代表了古代詞話的最高水平。他晚年以詞人之筆寫掌故,先後完成《眉廬叢話(全編本)》及《餐櫻廡隨筆》,刊登於上海的《東方雜誌》上。在況氏生前並未單獨成書出版,此次據《東方雜

誌》重新點校,並製作小標題,便於讀者檢尋,是繁體版的首次出版。 名報人張慧劍的《辰子說林》是他在一九四一年到一九四五年期間,在成都《新民報》主編副刊時撰寫的專欄文章,抗戰勝利後在南京編輯成書。初版於一九四六年,是南京《新民報》文藝叢書之一。《西方夜譚》是他在擔任《新民報晚刊》編輯時,將所負責的副刊專欄文章編選而成的文集。 陳定山詩、書、畫、文俱佳,他是名小說家兼實業家「天虛我生」(陳蝶仙)的長子,酷愛寫掌故,寫有《春申舊聞》、《春申續聞》。一代人事興廢,古今梨園傳奇,信手拈來,皆成文章。其著作早已膾炙人口,但因絕版幾十年,儘管舊書店亦一書難求。今得其孫女授權,重新打字排版,並改正原

書手民之誤。 歐陽予倩回憶錄《自我演戲以來》,此次重新出版除改正原書的一些錯字外,又增補了他後來寫的長文〈我自排自演的京戲〉,此文很少見,當做附錄。另外我也有導讀長文〈歐陽予倩與張謇、梅蘭芳在南通〉,對所謂「梅歐閣」的佳話,做一細節的補充。如此一來其回憶錄將更加完備。 《談余叔岩》作者孫養農,他的祖父孫家鼐曾當過光緒皇帝的老師,富貴可知。一九四九年,內戰方殷,彼時家道已見中落的孫養農避禍香港,坐吃山空,最後甚至以拉琴教戲維生。當時孟小冬也在香港,於是跟孫養農建議:「咱們寫本書吧,寫寫跟余先生學戲的事。」書名定為《談余叔岩》,一九五三年在香港出版。由於都是孫氏親炙親聞所得余氏藝術成就

、佚聞故事,有趣有識更有情,無怪乎能成為當日的「暢銷書」!即使到現在也是談余叔岩不可多得的必備書! 王揖唐在一九二七年起在天津《國聞週報》連載《今傳是樓詩話》,長達數年之久,全書五百九十五則。多關史料掌故,是王揖唐一生中最重要的著作。只是「卿本佳人,奈何作賊」,王揖唐因為晚節不保,當了漢奸,連帶了這書也蒙塵了。但若「不以人廢言」,其實是相當重要的著作,極具史料價值。而原本一九三三年《大公報》版的《今傳是樓詩話》是一冊不分卷,全書只有句讀和圈點,也沒有任何標題,當然也沒有目錄。因此閱讀或找尋其中的資料甚為不便,而該書流傳亦少。此次重新打字排版、點校、分段整理,甚至製作每則的小標題。又因此書

所涉及的大都是晚清到民初的詩人及其軼事,而這些都是作者所見所聞者,書名則改為:「晚清民初詩壇見聞:今傳是樓詩話」,以更顯其書之旨趣。 王光祈愛國情殷,雖羈留海外,但他關心中國當時的政治,以一個飽受經濟壓迫的窮學生,終日埋首在德國柏林圖書館,整理翻譯出「中國近世外交史料」七種,為研究中國近代史不可或缺的珍貴史料。其中《李鴻章遊俄紀事》一書係根據德文本的《維特伯爵回憶錄》中四章有關中俄交涉的內容翻譯整理的。《美國與滿洲問題》一書係譯自一九二六年版的《德國戰前外交文件彙編》(Die Diplomatischen Akten des Answärtigen Amtes 一八七一~一九一四)中之第

三十二冊。則譯自《瓦德西回憶錄》,記述和反映了八國聯軍在華侵略活動及其內部矛盾、鎮壓義和團運動、脅迫清政府接受議和大綱,以及八國軍隊燒殺搶掠等內容,對了解和研究八國聯軍侵華戰爭與義和團運動有一定的參考價值。 我以數年時間整理這些只存在老舊期刊及報紙中的史料,先後完成《黃旭初回憶錄》五冊、《我親見的梅蘭芳》、《北洋政壇見聞錄》、《薛觀瀾談京劇》、《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》、《蔣介石、張學良與北洋軍閥》、《藏書與讀史》、《薛大可憶往錄》、李晉《政壇見聞錄》、《凌霄漢閣筆記》、《上海大亨杜月笙》、《上海大亨杜月笙續集》、《杜月笙秘書見聞錄》、《我與江霞公太史父女》、《孫中山的左右手:朱執

信與胡漢民》、《戴笠與十三太保》、《彭昭賢、盛世才回憶錄合編》、趙叔雍《人往風微》、《袁世凱的開場與收場》、《北洋軍閥─雄霸一方》、《北洋軍閥─潰敗滅亡》、《眉廬叢話(全編本)》、《餐櫻廡隨筆》等,共二十七本。首先得感謝這些雜誌及報紙的主編們,因為你們「識貨」的眼光,採用刊登這些文章,也保留了諸多珍貴的史料。這些史料因從未結集出版過,少人聞問,也沒有人好好利用,真是可惜。因此這次首次出版,當有其重要的意義。 我在編輯這些史料成書時,除構思其體例架構外,還在每本書之前,寫了長短不一的導讀,特別對於作者的生平資料詳加敘述,但由於許多人生前沒有出過書,個人資料實在難以尋找,經我查遍許多工具書,

比對考證,其所以如此是要讓讀者能夠「知人論世」。遺憾的是其中「簾外風」、「局外人」,因用的是筆名,至今無法查考出。 除此之外,另有些珍貴的史料書籍如《寄庵隨筆》、《吳國楨事件解密》、《往事》、《謙廬隨筆》、《辰子說林》、《西方夜譚》、《春申舊聞》、《春申續聞》、《自我演戲以來》、《談余叔岩》、《今傳是樓詩話》、《李鴻章遊俄紀事》和《美國與滿洲問題》(合刊)、《瓦德西拳亂筆記》等十三本,或因絕版多年,或因是自印本,或因史料珍貴,因此取得授權重新出版。其目的是讓這些史料廣為流傳。 傅斯年先生治史,提出「上窮碧落下黃泉、動手動腳找東西」,主張廣泛搜羅與考訂史料,強調史料的重要性。在原本已

經撲朔迷離的近代史,如何添加一些珍貴的史料,尤其是一些親歷、親見、親聞的材料,則是更為要務。歷史是需要追求一些細節,單靠正史、大事紀等,是無法釐清事實的真相的。「多少樓臺煙雨中」,它是朦朧的,如真似幻,需要更多的史料,更多的歷史碎片,才能拼出一幅幅的圖景。我只是將我所發現的材料,整理出來並加以出版,讓更多人可以參考利用。在史海中還有更多的史料尚未浮現,希望更多有志之士,從各方面去努力發掘,前途漫漫,「多少往事堪重數」! 蔡登山 【大時代的見證:黃旭初和他的五冊回憶錄】黃旭初(一八九二~一九七五),廣西容縣人。係廣西省政府主席,主政廣西近廿年。黃旭初年十六入容縣師範,二十歲肄業於廣西陸軍速成

學校步兵科,與李宗仁有同學之誼。一九一四年,他以優異成績考入北京中國陸軍大學學習。一九一七年,任廣西陸軍模範營連長,保定軍校畢業的黃紹竑、白崇禧任副連長。一九一九年由湘歸任廣西陸軍第一師步二團團附。一九二一年六月,調任廣西督軍署中校參謀。一九二三年擔任李宗仁的「廣西定桂軍總司令部」參謀長。一九二六年北伐軍興,廣西軍隊改編為國民革命軍第七軍,李宗仁任軍長,白崇禧任參謀長,黃旭初任第四旅旅長,後升任第七軍第六師師長,屢建奇功。一九二八年升任第十五軍副軍長兼第二師師長,一九三○年任護黨救國軍第十五軍軍長。一九三一年七月一日,黃旭初在南寧就任廣西省政府主席。一當就是十九年,直到一九四九年止。與山西的閻

錫山同以模範省著稱中外,有聲於時。黃旭初積極配合李宗仁、白崇禧進行軍事、政治、經濟、文化「四大建設」,在幾年的時間裏,桂系一躍成為中國西南的一大地方實力派。李宗仁後來在他的回憶錄中寫道:「黃君(指黃旭初)老成練達,與我有同窗之雅,並曾入陸軍大學深造,謹小慎微,應對如流,全軍賴其輔導,上下歸心。嗣後我軍竟能戡平八桂,問鼎中原,渠早年主持戎幕,為本軍打下良好基礎之功,實不可沒。黃君其後主持廣西省政達十九年,澤被桑梓,亦非幸致。」一九四九年十二月二日黃旭初離開南寧,因為軍事情勢上南寧已不可守。十二月三日他和白崇禧同時飛抵海南島的海口,他們在海南十九天。白崇禧乘艦出海指揮作戰曾小別一週,其餘每天都有會

議或晤談,商討的都屬當前軍國要事,全不及私。又因由桂入越的敗殘部隊,為數尚不少,白崇禧乃囑黃旭初赴越南籌謀部隊生活的照顧和善後安排。法國駐邕龍領事田友仁那時也遷到海口,黃旭初請他辦理入越護照,但他轉報法方得不到答覆,無法辦通赴越南手續。十二月二十一日黃旭初和白氏握手分袂,飛往香港,白氏南飛榆林視察。不料此別竟成永訣!自此,黃旭初寓居香港,後來國府聘為總統府國策顧問,但他一直沒有到職。一九七五年十一月十八日,他因心臟病發作,病逝香港九龍浸會醫院,享年八十四歲。

穿心蓮內酯誘發蛋白磷酸酯酶2A抑制內毒素/干擾素-γ誘發轉錄因子NFκB的活化之分子機轉探討

為了解決歐閣 的問題,作者陳璿文 這樣論述:

近年來的研究指出,一種穿心蓮屬的植物萃取物成分穿心蓮內酯(穿心蓮)可以藉由抑制轉錄因子NFκB的達到抗發炎的效果,而穿心蓮如何調控NFκB的訊息傳遞路徑與機制仍須深入探討。本篇論文發現穿心蓮內酯在大鼠血管平滑肌細胞( VSMC的)對於脂多醣體(LPS)刺激與干擾素γ (干擾素- γ)所刺激的誘導型一氧化氮合成酶( iNOS)的生成具有抑制的的效果,進一步探討穿心蓮對於iNOS的上游NFκB的訊息傳遞路徑的調控,例如P65蛋白的磷酸化與轉位結合的DNA活化的NFκB的能力是否與蛋白去磷酸酶酶2A(PP2A )有關。為了探討PP2A的對於NFκB的活化所扮演的角色,本篇PP2A的抑製劑論文使用岡

田酸(OA)以及中性鞘磷脂酶(中性鞘磷脂酶, nSMase )抑製劑3 - O -甲基鞘磷脂( 3中耳炎)後,發現辦公自動化和3 -中耳炎會抑制穿心蓮對於內毒素/干擾素- γ刺激造成的iNOS的表現。此外本篇論文也發現在大鼠血管平滑肌細胞中,穿心蓮會增加PP2A的活性以及細胞中神經醯胺(神經酰胺)的含量。從實驗結果推論,穿心蓮可能藉由活化nSMase -神經酰胺- PP2A的訊息路徑,使P65ser536去磷酸化,導致的NFκB的不活化,進而影響下游iNOS表達的生成。

歐閣的網路口碑排行榜

-

#1.歐閣精品汽車旅館的比價優惠 - 愛七桃

歐閣 精品汽車旅館(Ouge Classic Motel)為2.5星級旅館,位於高雄市苓雅區,地址是英明路268號, 苓雅區, 高雄市, 台灣802。歐閣精品汽車旅館是一家在口碑極佳的高雄市 ... 於 i7tou.com -

#2.《起造台灣政府芻議》:全台重劃為八個行政區包含原住民自治區

... 悟族)、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族等16族,各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構。 於 www.thenewslens.com -

#3.高雄市的飯店| 歐閣精品汽車旅館 - Trivago

進行住宿比價並搜尋在高雄市的歐閣精品汽車旅館飯店最划算的價格。檢視11 張飯店圖片和26 條評論。飯店?trivago! 於 www.trivago.com.tw -

#4.歐閣精品汽車旅館簡愛館 - 探路客

高雄鳳山新開幕精品汽車旅館住宿訂房推薦-歐閣精品汽車旅館簡愛館,設備有55吋液晶超大平面電視,另配有情趣電動按摩椅精緻房型,本公並裝設有VOD電視 ... 於 www.timelog.to -

#5.歐閣精品汽車旅館高雄館|高雄苓雅科工館平價旅館飯店住宿 ...

高雄苓雅科工館平價旅館飯店住宿商旅飯店訂房推薦。 歐閣精品汽車旅館採日式建築和庭園造景外觀,令人注目驚艷.所有房型設備均有55吋液晶超大平面電視,並裝設有VOD ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#6.永慶房屋

珠海薇閣傳家透天. 台北市北投區翠宜路. 4,588萬. 77.27坪 4房(室)4廳4衛(含加蓋) 24.4年 · 專人導覽. 景美邊間黃金3樓. 台北市文山區景興路. 2,200萬. 於 buy.yungching.com.tw -

#7.[超人氣礁溪美食] 里海咖啡@ 預約困難,鮮美鮮魚定食,每日進貨 ...

花蓮縣頂級渡假飯店,超優民宿(太魯閣,瑞穗,吉安,壽豐) @ 新開業,山景,海景全收錄 https://www.bigfang.tw/blog/post/hualien-county-resort 於 www.bigfang.tw -

#8.歐閣精品汽車旅館-高雄館(OUGE Motel Kaohsiung) - Agoda

歐閣 精品汽車旅館高雄館位於高雄市苓雅區,客房配備空調和平面有線電視。此住宿距離國立科學工藝博物館3.2 公里,距離六合觀光夜市3.3 公里,距離高雄市立歷史博物館5 ... 於 www.agoda.com -

#9.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤

2021年11月15日下午,国务院总理李克强在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频会晤。 李克强表示,中柬互为近邻,传统友谊深厚,各领域务实合作持续 ... 於 www.fmcoprc.gov.mo -

#10.世说人语 - Google 圖書結果

他又喜歌曲,办伶工学社,邀请梅兰、欧阳予倩到南通演剧,在新盖的更俗剧场内建梅欧阁,并悬一联:“南派北派会通处,宛陵庐陵今古人。”同时,那徐树铮也到南通作客,亲访季直, ... 於 books.google.com.tw -

#11.高雄市汽車旅館: 歐閣精品汽車旅館 - 台灣摩鐵

歐閣 精品汽車旅館: 高雄市苓雅區英明路268號、07-7247890、 於 twmotel.com -

#12.歐閣鄉村-那裏買最便宜與商品比價-2021年10月|飛比價格

歐閣 鄉村那裏買最便宜?飛比幫你找便宜與比價錢,提供歐閣鄉村傢俱、歐閣鄉村傢俱傢飾、歐閣傢俱傢飾鄉村便宜價格,找歐閣鄉村相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#13.商品國別|酒條通洋酒全台最大連鎖專賣店-全台地區買酒最便宜

歐本 · Card image. 歐肯特軒 · Card image. 龍摩恩 · Card image. 蘇格登 · Card image. 蘇摩克 · Card image. LMDW · Card image. MMD · Card image. SMWS. 於 www.609.com.tw -

#14.【高雄住宿|鳳山五甲】 用生活風格迎接全類型旅客歐閣精品 ...

早餐在辦理入住手續時提供菜單選擇,隔日上午放於折疊式的置餐台,房內電視下方將亮燈提醒取餐,當天是麥味登。 客房空間感受. 高雄鳳山五甲歐閣簡愛館, ... 於 imreadygo.com -

#15.高雄歐閣精品汽車旅館-高雄館-2021 年最新房價 - Booking.com

OUGE Motel Kaohsiung 位於高雄的苓雅區,客房附空調並提供有線頻道平面電視。這間住宿距離國立科學工藝博物館3.2 公里,距離六合觀光夜市3. 於 www.booking.com -

#16.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤 - 驻巴西使馆

2021年11月15日下午,国务院总理李克强在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频会晤。 李克强表示,中柬互为近邻,传统友谊深厚,各领域务实合作持续 ... 於 br.china-embassy.org -

#17.歐閣汽車旅館 - 黃頁任意門

歐閣 汽車旅館,統編:13598488,地址:屏東縣九如鄉九明村忠孝街111號1至2樓,負責人:簡渝諠,電話:08-7395898,設立日期:2001-06-29,變更日期:2016-03-11,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#18.《文淵閣四庫全書電子書》- 安陸集 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

... 陳正敏遯齋閒覽曰張子野郎中以樂章擅名一時欲見雲破月来花㺯影郎中子野屏後呼曰得非紅杏枝頭春意鬧尚書邪遂出置酒盡歡葢二人所舉来花㺯影恨相見之晩也謁見歐公迎謂 ... 於 books.google.com.tw -

#19.電動輪椅、護理床、軟餐優惠最平半價-著數速遞-吃喝玩樂

歐、日名牌護理用品、電動輪椅、護理床、軟餐優惠最平半價 ... 地址:⻄營盤第⼀街83 號俊景閣地下5 ⾄ 6 號舖. 電話:3615 0152. 於 www.etnet.com.hk -

#20.英國留學英國房地產投資權威|OG property 歐際聯行

歐際聯行提供一條龍服務,致力於提供最專業,透明,安全的交易流程,使客戶獲得穩定收益的體驗,是您資產真實忠誠的守護者,是由一群英國房地產專家整合房地產投資, ... 於 www.ogproperty.com.tw -

#21.GAME休閒館|電玩專賣店領導品牌

全台最多的電玩實體門市,致力於提供您選購遊戲的好去處。PS4、NS、XBOX相關遊戲、主機、周邊,最新優惠消息等...,GAME館官網全都一手掌握。申辦會員,除了獨享優惠價 ... 於 www.game4fun.com.tw -

#22.歐閣精品汽車旅館Ouge Classic Motel - ezfly易飛網訂房中心

提供您歐閣精品汽車旅館Ouge Classic Motel 飯店住宿,即時房價房況查詢、飯店預訂,立即確認訂房結果。 ezfly易飛網國外訂房中心. 於 ea.ezfly.com -

#23.百貨耶誕樹點亮希望與溫暖- 時尚消費

大魯閣草衙道提供). 新光三越台北信義新天地迎接耶誕節,即日起至明年1月3日打造超絕美雪白森林、600場飄雪聲光秀,A11旁香堤廣場的「17米夢幻灰耶誕 ... 於 www.chinatimes.com -

#24.歐閣空間設計- 系統廚具專案石英石介紹 - YouTube

歐閣 空間設計- 系統廚具專案石英石介紹 ... 本次專案使用最高等級,媲美西班牙賽麗石的頂級7H超高硬度石英石 ... 於 www.youtube.com -

#25.歐閣精品旅舘-(高雄住宿) - 好旅宿

歐閣 經典汽車旅館採日系建築和庭園造景外觀,令人注目驚艷。所有房型標準設備均有42吋液晶超大平面電視,並裝設有VOD電視隨選系統、加大型雙人座按摩浴缸、SPA水療、花 ... 於 www.staytw.com -

#26.歐閣精品汽車旅館

OUR HOTEL ON. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 於 ougemotelpt.hotelnews.tw -

#27.歐閣鄉村傢俱傢飾的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

歐閣 鄉村傢俱傢飾價格推薦共2178筆商品。包含2132筆拍賣、46筆商城.快搜尋「歐閣鄉村傢俱傢飾」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#28.歐閣精品汽車旅館鳳山館

預訂歐閣精品汽車旅館鳳山館可享Genius 折扣!只要登入,預訂此住宿即可省一筆。 OUGE Motel - Fengshan 位於高雄的鳳山,客房附空調並提供有線頻道平面電視。 於 www.sniffhotels.com -

#29.歐客佬&愛豆網-咖啡豆【買2送1】/全館滿899元免運贈購物金

【歐客佬-12週年慶】全館單筆消費滿300 元(含)以上,即可獲得價值60元精品掛耳乙包。《可累贈單筆消費最多送15包》即日起至2022/01/16﹙日﹚為止,活動二、全館單筆 ... 於 www.idou.com.tw -

#30.高雄歐閣精品旅館線上住宿訂房$1880 - 愛票網

高雄歐閣精品旅館『歐閣精品旅館』採日系建築和庭園造景外觀,令人驚艷、注目。所有房型標準設備均有42吋液晶超大平面電視、VOD電視隨選系統、加大型雙人座按摩 ... 於 www.iticket.tw -

#31.高雄歐閣精品汽車旅館-高雄住宿訂房 - ezTravel易遊網

高雄歐閣精品汽車旅館特別花費巨資,高檔裝潢,優質的享受,全館各房間採用高級防火安全建材,並結合藝術與品味,創造出精緻與典雅,提升休息與住宿的優質感受, ... 於 hotel.eztravel.com.tw -

#32.歐閣精品汽車旅館高雄館-高雄苓雅科工館新開幕旅館飯店住宿 ...

歐閣 精品汽車旅館採日式建築和庭園造景外觀,令人注目驚艷.所有房型設備均有42吋液晶超大平面電視,並裝設有VOD電視隨選系統、加大型雙人座按摩浴缸、SPA ... 於 x09250317.pixnet.net -

#33.*歐閣鄉村傢俱傢飾* - Yahoo 奇摩拍賣

營業時間: 每週一. ∼ 五.早上10:30~晚上8:00,星期六早上10:30∼下午4:00.星期日為固定休假日!! 於 tw.bid.yahoo.com -

#34.欧拉好猫芯片问题

俊阁阁投诉:长城欧拉汽车在大量宣传资料中称好猫雅典娜款采用高通高性能8核芯片,但实质为淘汰的5年前产品英特尔芯片。该芯片对车子性能影响很大, ... 於 tousu.sina.com.cn -

#35.華啦啦

歐閣 經典汽車旅館地址:高雄市苓雅區英明路268號電話:(07)724-7890 今天大家一直問我晚上住哪哪怕都Check-in了我就是記不住名字還是大田老江湖~ 一聽到是 ... 於 ruby0502007.pixnet.net -

#36.【高雄住宿】歐閣汽車旅館寬敞的大房間好舒適出外旅遊就該睡 ...

對了歐閣是有附早餐的. 不過....真的很差強人意耶. 挺破壞了歐閣的完美啦~. 喜歡歐閣寬敞的空間與大浴缸. 回程前一晚睡了如此好的一覺. 於 saly1350.pixnet.net -

#37.歐閣汽車旅館(屏東館)【保證有車位】 - 飯店住宿搜尋

台灣這樣玩有喜愛旅遊的您不可錯過的歐閣汽車旅館(屏東館)【保證有車位】住宿資訊,以及提供您淺顯易懂的歐閣汽車旅館(屏東館)【保證有車位】訂房服務。 於 twpilot.com -

#38.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤 - 新华网

11月15日下午,国务院总理李克强在北京中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行 ... 中方支持柬埔寨办好即将召开的亚欧首脑会议,进一步推动亚欧务实合作。 於 www.news.cn -

#39.四明談助: 四六卷 - Google 圖書結果

... 料如此麗元舊人間出訪過故夫曹秀才家門庭整潔花木薪茂顧侍婢日我當時能自安于此盘有今日因立下得此離而歸乃適詠時尚武并不數年以秦檜之姻黨易文階驟至薇歐閣守明先 ... 於 books.google.com.tw -

#40.花蓮住宿|歐古町民宿,不同風格主題房型(一館,二館,三館,包棟 ...

這間花蓮民宿是朋友家開的,位在吉安鄉的歐古町民宿,有不同風格主題房型(一館/二館/三館),也是關於夢想的表現!這次來花蓮玩,感謝朋友的招待,我住的是二館的米奇 ... 於 halokkvision.com -

#41.「歐客佬精品咖啡」超美世界濾掛包牆 - 妞新聞

歐客佬以提供世界品質優良的咖啡豆、合理銷售方式為精神,名字(OKLAO)融入寮國的英文「LAOS」與世界共通語言「OK」,最初在2006年於寮國設立「歐客佬咖啡公司」,主作生 ... 於 www.niusnews.com -

#42.即時| 最新| 蘋果新聞網

大魯閣卡丁車場11/20起將會開放全新500m的半場. 2021/11/20 00:08. 零噪音快感|桃園大魯閣引進全新電動卡丁車即日起營業延長至凌晨3點. 於 tw.appledaily.com -

#43.歐閣汽車旅館- Motelnews國內摩鐵汽車旅館大賞 - 精品旅館 ...

歐閣 精品汽車旅館 屏東飯店.屏東住宿推薦.墾丁住宿.歐閣汽車旅館 地址:屏東縣九如鄉九明村忠孝街111號 聯繫方式TEL:08-739-5898 FAX:08-739-7063. 於 www.motelnews.com.tw -

#44.歐閣精品汽車旅館- 高雄飯店 - Expedia

... 走到文化中心站大約19 分鐘。 - Expedia 智遊網2021 最新飯店限時優惠又到了!。如果想以優惠價格預訂位於高雄的歐閣精品汽車旅館房間,立刻查閱旅客的評論吧! 於 www.expedia.com.tw -

#45.漫威之神级魔人布欧 - 百狮小说网

《漫威之神级魔人布欧》这本书想看更快更新的章节?下载专属app,免费无广告,作者更新即刻推送! 点击下载. 最新章节预览. 於 m.baishishanhotel.com -

#46.高雄鳳山歐閣精品汽車旅館|全新開幕別緻汽旅|55吋液晶電視

如果對於路線不是那麼熟悉,歐閣很貼心還有地圖網站,提供房客直接在選擇你想去的地方,進行路線指示。 休息價位約600元到800元,住宿的話是落在1600元到 ... 於 sleeps.tw -

#47.良杯製所OoLab

台中大魯閣新時代購物中心. OPEN /. 週一~ 週五| 11:00 - 22:00. 週六 ~ 週日 | 10:30 - 22:00. 地址/ 台中市東區復興路四段186號6F. 嘉義秀泰百貨. 於 www.oolabtw.com -

#48.歐閣精品汽車旅館-高雄館

高雄苓雅科工館平價旅館飯店住宿商旅飯店訂房推薦。 歐閣精品汽車旅館採日式建築和庭園造景外觀,令人注目驚艷.所有房型設備均有55吋液晶超大平面電視,並裝設有VOD . 於 www.google.com.tw -

#49.出席公投說明會蘇貞昌提林姿妙反對重啟核四 - 聯合新聞網

針對公投,他盼民眾投下不同意票。 蘇貞昌表示,「要扶一個家難,要扶一個國家更難」他當閣揆時,非洲豬瘟剛 ... 於 udn.com -

#50.蘇貞昌稱法國沒地震查假會社打臉 - Tvbs新聞

對此,全民查假會社指出,法國東南部有全球第二大,橫跨歐亞非三大洲的歐亞地震帶,也曾在2019年11月11日發生一起芮氏規模5.4的地震。 國民黨立委羅明才 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#51.歐閣鄉村傢俱傢飾, 線上商店 - 蝦皮購物

(台灣 現貨)防疫面罩防霧氣防飛沫護目鏡防油煙面罩高清透明PC材質口罩面罩醫療面罩阻隔飛沫團購 · **歐閣傢俱傢飾**鄉村風床頭燈. · *歐閣鄉村傢俱傢飾*原木鞋架. 於 shopee.tw -

#52.苓雅英明路歐閣汽車旅館Stories - Wattpad

高雄苓雅外送茶賴:ig525苓雅找小姐/苓雅英明路歐閣汽車旅館/苓雅美女外約,苓雅旅館叫小姐/苓雅援交妹/苓雅出差找小姐,找服務高雄苓雅外送茶賴:ig525苓雅找小姐/苓雅 ... 於 www.wattpad.com -

#53.高雄偷情少婦兼職瀨966756 欣子外約.苓雅區英明路歐閣精品 ...

高雄偷情少婦兼職瀨966756 欣子外約.苓雅區英明路歐閣精品旅館叫小姐.苓雅區叫小姐苓雅區外約美女高雄偷情少婦兼職瀨966756 欣子外約. 於 blog.xinmedia.com -

#54.歐股收市反覆回吐銀行股下滑逾2% - Now 財經

【信報財經新聞】歐洲股市周五高開後反覆低走,泛歐指數Stoxx 600收市回吐0.33%,報486點。繼荷蘭和德國收緊防疫措施後,奧地利將從下周一開始進入 ... 於 finance.now.com -

#55.歐遊連鎖精品旅館集團

歐遊國際連鎖精品旅館集團ALLUR CHAIN BOUTIQUE MOTEL. 於 www.allurmotel.com -

#56.T1/簽約D戴維斯蘇翊傑期待與歐頓共組雲豹雙塔| 籃球

T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊今(19)日正式宣布簽約中鋒德揚泰・戴維斯(Deyonta Davis),他在大學菜鳥年就獲選為密西根州籃球先生,也曾在NBA闖蕩四 ... 於 www.nownews.com -

#57.歐閣經典汽車旅舘,高雄市, 台灣- 比較優惠 - HotelsCombined

歐閣 經典汽車旅舘的地理位置靠近捷運文化中心站,提供做為造訪高雄市的理想下榻之地。 住宿期間旅客也可以使用免費的Wi-Fi 連線。 汽車旅館便利的服務包括票務服務和24 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#58.歐閣精品汽車旅館-高雄館 - Google

感謝ReadyGo至高雄歐閣簡愛館入住. 飯店哥哥@ReadyGo. 距離上次來高雄旅行,已有些時間了,高雄汽車旅館也漸漸開始走向新型態的摩鐵風格,這幾年來台灣的汽旅開始有一 ... 於 www.google.com -

#59.3mins標記罹難者!台首隻IRO認證狼犬退役找家撒嬌忘記是大狗

... 搜救訓練,曾參與大大小小災害,包括2016年台南維冠金龍大樓倒榻事故、2018年花蓮大地震、2020年黑鷹直升機墜落及今年4月的台鐵太魯閣號事故。 於 pets.ettoday.net -

#60.歐陽詢楷書稱得上楷書之冠嗎?(安景臣工作室)

歐體與印刷體及館閣體只差一步 · 2018-02-14. 對漢字苦心孤詣的雕琢無以復加,無論是結構法和筆法論著之多、楷書大家 ... 於 kknews.cc -

#61.歐閣精品汽車旅館高雄館 - Facebook

歐閣 精品汽車旅館高雄館, 高雄市。 924 個讚· 2 人正在談論這個。高雄優質休息/住宿汽車旅館交通方便近交流道及市中心各景點. 於 zh-tw.facebook.com -

#62.國旅券

Serial number Store name Store address 1 乙泰旅遊 臺北市 內湖區 瑞光路76巷107號 3 朗舍行館 臺中市 中區 臺中市中區市府路66號 4 水雲端旗艦概念旅館(旗艦主題館) 臺中市 西屯區 環中路二段1565號 於 1000.taiwan.net.tw -

#63.東森電視節目表

... 14:00 生活大小事; 15:00 W-兩個世界; 16:00 又一起吃飯吧; 17:00 絕妙的遺產; 18:00 繼承者們; 19:00 加油歐巴桑; 20:00 絕妙的遺產; 21:00 浪漫醫生金師傅 ... 於 info.ebc.net.tw -

#64.梅蘭芳(上) - 第 367 頁 - Google 圖書結果

我剛跨進去,抬頭就看見高高懸著]塊橫匾,是『梅歐閣』三個大字。筆法道勁,氣勢雄健,一望而知是學的翁松禪老人,這就是張四先生的手筆。旁遑還掛了一副對子,『南派北派會 ... 於 books.google.com.tw -

#65.歐閣廣告有限公司

公司名稱:歐閣廣告有限公司. 登記地址:臺中市太平區新光路68之7號1樓. 負責人:陳淑惠. 資本總額(元):1,000,000. 2009-05-04. 公司名稱:歐閣廣告有限公司. 於 www.findcompany.com.tw -

#66.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤 - 中国日报网

国务院总理李克强11月15日下午在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频 ... 中方支持柬埔寨办好即将召开的亚欧首脑会议,进一步推动亚欧务实合作。 於 cn.chinadaily.com.cn -

#67.後漢書: 90卷; 30 卷 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

... 職名品級陶既清貧而馳錢買職稱疾不聽政帝春秋為之訓站推三家尚書完勝歐閣秘個他喉健蝦及古文是正文字三百发思而歌之日已然不樂思我劉君何時復民陶明尚書此下來. 於 books.google.com.tw -

#68.歐閣精品旅館有限公司電話號碼07-724-7890 - 高雄市大飯店

於高雄市大飯店的歐閣精品旅館有限公司電話號碼:07-724-7890,地址:高雄市苓雅區英明路268巷1號,統編:28288356,分類:休閒娛樂、飯店旅館、大飯店. 於 poi.zhupiter.com -

#69.歐閣經典汽車旅館,高雄

歐閣 經典汽車旅館採日式建築和庭園造景外觀,令人注目驚艷. 所有房型標準設備均有42吋液晶超大平面電視,並裝設有VOD電視隨選系統、 加大型雙人座按摩浴缸、SPA水療、 ... 於 www.104mm.com -

#70.歐閣空間設計

OUR PROJECTS AND MORE... · - CONTACT US - · 歐閣空間設計 · 營業時間 · 星期一至星期五: 上午九點- 下午十點 · 04-25672438 · [email protected] · Facebook. 於 oger9.webnode.tw -

#71.歐閣鄉村傢俱傢飾|PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

歐閣 鄉村傢俱傢飾*歐式復古鐘.鄉村風時鐘.loft工業風掛鐘.地鐵掛鐘.鍛鐵掛鐘.咖啡廳.酒吧.美式掛鐘地中海風掛鐘. $1580. *歐閣鄉村傢俱傢飾*美式鄉村. 於 www.pcstore.com.tw -

#72.台鐵訂票 - 交通部臺灣鐵路管理局

太魯閣 普悠瑪 自強 莒光 復興. 去程優惠. 限定早享車次. 回程優惠. 限定早享車次. 一般座票數. 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 輪椅座票數. 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 於 www.railway.gov.tw -

#73.新莊|歐遊國際連鎖精品旅館・Allur motel藝術與設計兼具的 ...

這次我們三人分別住三間不一樣的房型,還特別去參觀總統套房及超人氣的草間彌生房,請大家要看到最後喔~? DSC05690. ➡ ... 於 alisha.tw -

#74.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤 - 时政

新华社北京11月15日电 国务院总理李克强11月15日下午在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频会晤。 李克强表示,中柬互为近邻,传统友谊深厚,各领域 ... 於 politics.people.com.cn -

#75.歐閣精品汽車旅館- 住宿預訂優惠及飯店資訊 - Hotels.com

歐閣 精品汽車旅館提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。光華夜市走路幾分鐘就到。此汽車旅館提供免費的早餐、無線上網和停車。所有客房皆有私人Spa 池和免費 ... 於 tw.hotels.com -

#76.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤 - 四川省人民政府

国务院总理李克强11月15日下午在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频 ... 中方支持柬埔寨办好即将召开的亚欧首脑会议,进一步推动亚欧务实合作。 於 www.sc.gov.cn -

#77.可刷卡! 機加酒超省自己來~歐閣精品汽車旅館

訂房DIY!新上市「 歐閣精品汽車旅館- 高雄」最便宜能訂到的方式!小妹每一兩個月就會安排一次旅行無論是國內或是國外優惠民宿我的訂房首選就是HOTELS. 於 blog.xuite.net -

#78.歐閣精品汽車旅館-簡愛館, 錦田路161號, Kaohsiung (2021)

歐閣 精品汽車旅館(簡愛館)座落於鳳山市錦田路161號(五甲二路與錦田路口),中山高瑞隆交流道下即可抵達,緊鄰高雄捷運(R5)附近交通便捷,概括週邊如高雄世貿中心、夢 ... 於 www.findglocal.com -

#79.歐閣精品旅館有限公司 - 1111人力銀行

歐閣 精品旅館有限公司 · 產業類別. 飯店╱旅館 · 公司位置. 高雄市苓雅區英明路268號 · 公司電話. · 公司傳真. 於 www.1111.com.tw -

#80.歐閣汽車旅館屏東縣旅館036號 - 合法旅宿

全台旅宿一觸可及,合法旅宿搜尋與快速訂房,周邊旅宿快搜,民宿,星級旅館。 於 taiwanstay.net.tw -

#81.歐閣精品汽車旅館屏東館|屏東汽車旅館、飯店住宿推薦

屏東汽車旅館、飯店住宿推薦歐閣精品汽車旅館,歐閣精品汽車旅館周邊有民族夜市、瑞光夜市、太平洋百貨、中山公園、高屏溪河濱公園等熱門景點。歐閣精品汽車旅館為您 ... 於 www.904ougemotel.com -

#82.歐閣汽車旅館(屏東館)【保證有車位】 - 四方通行

歐閣 汽車旅館(屏東館)【保證有車位】-飯店介紹,房間照片與介紹,交通資訊,促銷優惠,飯店設施,餐廳介紹,振興五倍券,國旅券,國旅卡,商務出差請款憑證,免費wifi,附贈早餐, ... 於 www.easytravel.com.tw -

#83.歐閣精品汽車旅館高雄館 - QK休閒網

線上網、雙人按摩浴缸、蒸氣室、立式按摩水 柱+花灑、浴室20吋液晶電視、VOD隨選系統、 免費零食及飲料、全系列歐閣盥洗用品。 備註:, 續住規定請洽詢櫃檯人員,謝謝 ... 於 www.qk.to -

#84.歐閣連鎖汽車旅館OUGE MOTEL 高雄、鳳山-五甲、屏東汽車 ...

歐閣 連鎖汽車旅館位在高雄苓雅區與鳳山區五甲以及屏東九如鄉,歐閣連鎖汽車旅館各館地理位置佳,交通便利,鄰近高雄捷運、小港機場,房型寬敞設備豪華,採精緻典雅的 ... 於 www.ouge-motel.com -

#85.給我20年,我給你一個新的世界 - DigiTimes

宣明智說,2000年時,全球純晶圓代工業的產值僅有94億美元,到2020年時已經高達551億美元,如果不計三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)這些兼 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#86.歐閣精品汽車旅館鳳山館- (高雄)優惠住宿訂房 - Trip.com

歐閣 精品汽車旅館鳳山館(Ouge Motel Fengshan). 選擇房型. 完成入住後為此飯店撰寫第一條 ... 於 tc.trip.com -

#87.歐閣精品汽車旅館(苓雅) - 4 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

假日1980,戶數少很安靜,裝潢雖談不上高級但也是典雅清幽,不是新汽車旅館設備保持很好,浴缸很大,燈光柔和空間大而舒適氣氛好,室內氣味很舒服,淡淡的香沒有令人受不了 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#88.李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤— 中华人民共和国外交部

2021年11月15日下午,国务院总理李克强在中南海紫光阁同柬埔寨首相洪森举行视频会晤。 李克强表示,中柬互为近邻,传统友谊深厚,各领域务实合作持续 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#89.【歐閣空間設計】室內設計空間規劃舊屋翻新新屋規劃套房改建 ...

【歐閣空間設計】室內設計空間規劃舊屋翻新新屋規劃套房改建各式風格系統櫃,,住宅:房屋住宅專家群,提供各種住宅相關問題諮詢與住宅相關服務,如住宅裝修,住宅裝潢都在好 ... 於 www.home7-11.com.tw -

#90.歐閣精品旅館有限公司

歐閣 精品旅館有限公司,統編:28288356,地址:高雄市苓雅區英明路268號,負責人:簡森貴,董監事:簡森貴,設立日期:095年08月02日,營業項目:一般旅館業. 於 www.twincn.com -

#91.梁谿先生文集: 一八〇卷, 附錄 - 第 11-20 卷 - Google 圖書結果

... 外願試牧民其次對以西清以分符於南服承流宣化往慎撫极奏最第功行觀報效勉思予之或殊顧眷禮之無間式頒異數以寵其行具官某識度粹夷文辭敏妙項入中書舍人除徹歐閣待制 ... 於 books.google.com.tw -

#92.2018 全台住透透-[高雄]-歐閣經典汽車旅館

這次要來介紹的是位於高雄苓雅區的歐閣經典汽車旅館。 歐閣經典汽車旅館位在英明路與三多二路的交叉口,出入口皆為車流量較少的英明路, ... 於 popogo.pixnet.net -

#93.歐咾咖啡

歐咾咖啡館歐咾就是「讚美」 讓讚美成為您生命中的祝福這是一間『奉主的名』建立的咖啡館。 在歐咾咖啡館內歡迎每一位弟兄姐妹; 喝的享受、喝的喜悅,在此盡情禱告、 ... 於 o-lao.weebly.com -

#94.歐閣精品汽車旅館- 店家介紹 - Super hiPage 中華黃頁網路電話簿

網址; 統編. 93992151. 公司狀況. 營業中. 公司名稱. 歐閣精品汽車旅舘. 公司類型. 合夥. 資本總額. 234000. 代表人. --. 登記地址. 高雄市鳳山區過埤里過埤路127 ... 於 www.iyp.com.tw -

#95.艺林散叶 - Google 圖書結果

季直特建梅欧阁,并撰一联张之云:“南派北派会通处,宛陵庐陵今古人。” 2645.张季直在南通伶工学校,校址在南通城南望仙桥堍。其时学生有李金章字斐叔者,习旦角, ... 於 books.google.com.tw