樂豆點數轉移的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫麗紅寫的 癌後營養學:抑制癌細胞、防範轉移、提升化療期體力,水腫、腹瀉、便祕、胃口差、化療貧血……該怎麼食療? 和莊雅菁的 酷啦!我有一雙鋼鐵腳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站希望新世界gash 儲值也說明:相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點 ...

這兩本書分別來自大是文化 和原水所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 陳清河所指導 李珉愷的 數位匯流下收視率量測與指標建構之研究-以媒介生態學觀點 (2019),提出樂豆點數轉移關鍵因素是什麼,來自於數位匯流、媒介生態學、收視率量測、收視率指標、OTT。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 李茂生所指導 吳家豪的 我國監所作業之研究 (2016),提出因為有 監獄作業、強制工作、社會控制、排除、人間垃圾場、日間外出工作、階段制處遇的重點而找出了 樂豆點數轉移的解答。

最後網站稳中求进每月看|巩固经济恢复态势則補充:夏粮收获后,正是种豆时。 ... 发力关键环节,还要彻底打通堵点。 ... “政府第一时间对我们家进行了转移安置,还送来了大米、油、被子和一些钱,现在 ...

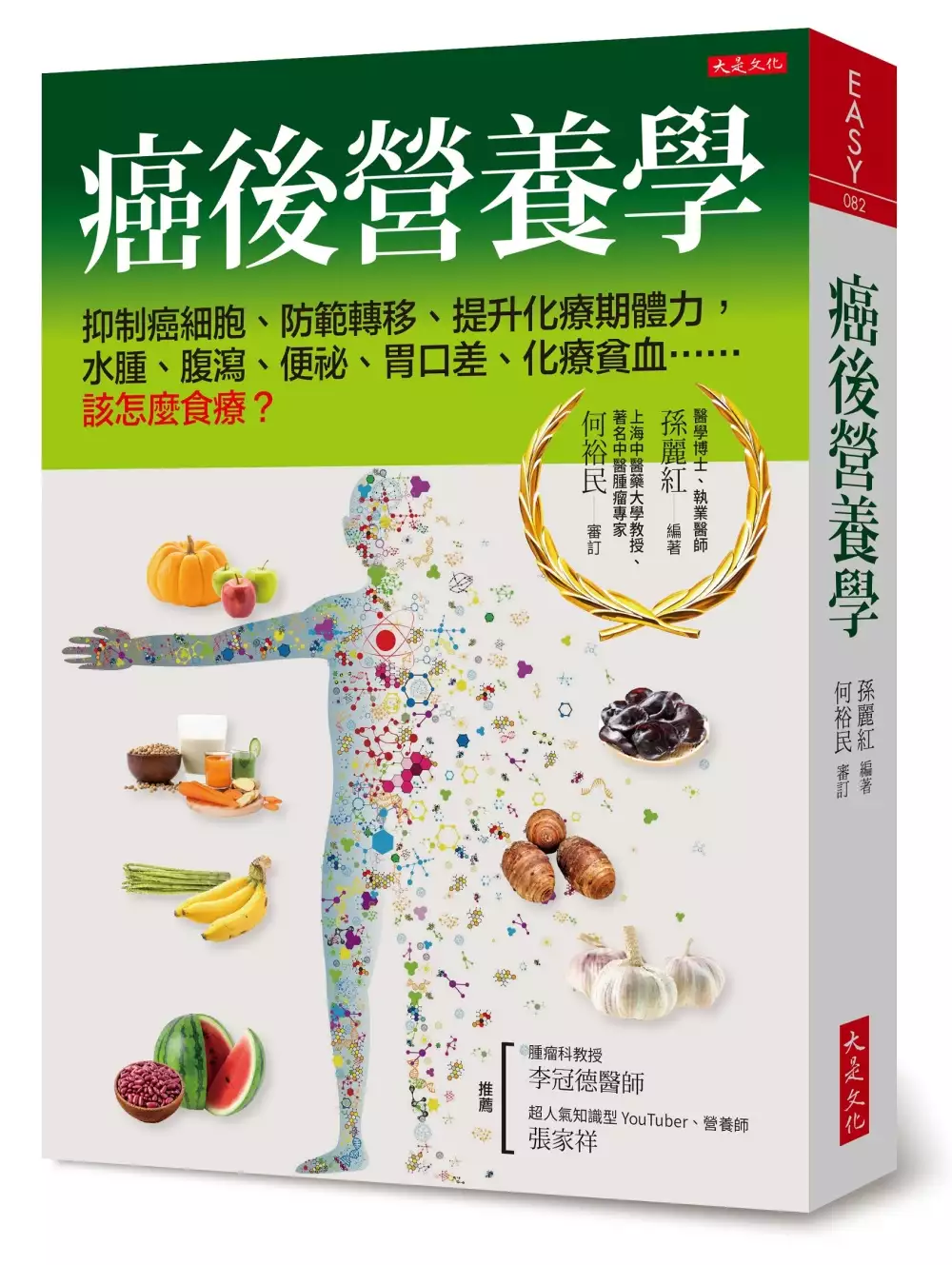

癌後營養學:抑制癌細胞、防範轉移、提升化療期體力,水腫、腹瀉、便祕、胃口差、化療貧血……該怎麼食療?

為了解決樂豆點數轉移 的問題,作者孫麗紅 這樣論述:

銷售突破10萬本的《癌症只是慢性病》作者何裕民教授系列作品。 數千例癌症飲食相關研究、兩百多場飲食抗癌講座見證, 教授級中醫師告訴你:癌症手術期、化療期、放射治療期、追蹤期, 怎麼吃有助於防範轉移、提升化療期體力、抑制癌細胞? 患者水腫、腹瀉、便秘、胃口差、化療貧血……該怎麼食療? ◎癌多半從口入,所以治癌飲食要謹記6字原則:粗、淡、雜、少、爛、素。 ◎減輕化療藥物毒性可吃香菇;抑制癌細胞可吃薏仁,預防癌細胞轉移呢? ◎有人說,以毒攻毒最能治癌?罹癌者吃甲魚最補?破解癌症飲食的常見迷思。 本書編者孫麗紅是醫學博士,長期從事

中醫飲食營養、營養與食品衛生教學, 審訂者何裕民教授更具有三十多年的臨床飲食抗癌實戰, 書中集結了兩位專家到各地進行兩百多場飲食抗癌講座精華, 詳細介紹20種癌症患者在治療、康復過程中該怎麼吃? ◎癌症治療,這樣吃就對了! ‧想緩解化療的副作用,百合是藥食兩用之佳品,特別適用於肺、喉癌患者。 ‧患者若出現腹水、水腫,蘆筍絕對是好食物,淋巴結腫大者甚至可搗泥後外敷。 ‧大家都知道天天五蔬果,防癌有效果,但蔬菜到底是水煮、清蒸還是熱炒好? ‧別以為「吃葡萄不吐葡萄皮」只是一句繞口令,葡萄皮對抑制癌變進展很有功效! 還有,在治癌過

程中,飲食順序也不一樣。 手術期應以米湯、豆漿、魚湯……易消化、易吸收的食物為主。 化療期可吃山藥、生薑、淡水魚……放射治療期則要多喝水。 書中提供6類特色抗癌食療方,及10類對症食療方,全程有效抗癌。 ◎癌不同,吃法也不同。 ‧肺癌患者吃紅豆薏米粥,可減輕藥物對肝臟及身體免疫功能的損害。 ‧大腸癌患者應少吃補品,多吃無花果;前列腺癌要多喝綠茶。 還有,患者家屬都怕病人日漸消瘦,總是逼他多吃,甚至喝甲魚湯大進補, 但有些癌症,像膽管、胰臟、肝癌等,有時餓上一、兩天,反而能降低腸道壓力。 ◎破解癌症常見的迷思:民間傳說別輕信,要辨別。 癌症

患者不能吃雞,只能吃鴨?吃甲魚能補白血球? 腫瘤患者不能吃海鮮?茶是解毒良藥?白蘿蔔解中藥…… 15種民間傳說、12種廣告說法,教你如何辨別,不盲從。 本書內附全方位調理食物速查表,清楚告訴你, 癌症的每一個治療階段如何正確食療,調理身體機能。 各界推薦 腫瘤科教授/李冠德醫師 超人氣知識型YouTuber、營養師/張家祥

數位匯流下收視率量測與指標建構之研究-以媒介生態學觀點

為了解決樂豆點數轉移 的問題,作者李珉愷 這樣論述:

數位匯流(Digital Convergence)使得電信、網路和廣播電視從個別產業的垂直整合轉為水平整合,各類傳播媒介形式並存,提供給閱聽眾更廣泛的選擇,新傳播技術正在改變傳統的電視產業生態環境。因此,異於以往採取媒介分類的傳播研究,本研究從媒介生態學宏觀的觀點帶入,探究不同媒介在數位匯流發展的互動,分析「媒介與媒介」的關係,同時從「人與媒介」討論因科技改變的媒介使用行為,藉以重新思維數位匯流下「看電視」收視行為的量測與指標。 媒介生態學理論綜合了許多研究方法,本研究首先探討媒介生態學的理論觀點,釐清並應用轉換為數位匯流下媒介生態的研究取徑,包括:媒介理論研究取徑、資訊生態學

研究取徑、及傳播生態學研究取徑。並基於「媒介即環境」以及將「媒介視為物種」兩個基本的研究角度,聚焦於研究「數位匯流下的媒介環境、媒介物種間的互動關係」,以及「人與科技的媒介進化、人對媒介的運用」。 數位匯流是世界各國面對媒體發展的主要課題,本研究蒐集美國、英國、日本、韓國、中國及台灣的收視調查實際運作經驗,協助發展收視率量測與指標之建構。並歸結出六類的收視調查類型。台灣數位匯流下的媒介生態是一個多重媒介的環境,筆者亦歸納出五大媒介物種:電視頻道、MSO、MOD、網路視聽平台及OTT,深入探討媒介物種隨著閱聽眾轉換的媒體雜交、競爭與共存,以及人與科技的媒介進化,並在資訊生態學取徑著眼「在地

人」運用「科技」的前提下,將媒介技術、閱聽眾、社會和政治力量同等地考量分析。筆者也從數位匯流下的雙元市場切入,重新討論收視率與內容市場、廣告市場的應用變化,提出收視量測之四大價值新概念:(1)用戶價值;(2)時間價值;(3)社群價值;(4)滿意價值。並基於媒介生態學對在地性的重視,進行台灣產學專家的收視指標問卷,最後提出綜合收視調查之指標建議。 主要研究結論有以下幾點:第一、台灣數位匯流下媒介生態的趨勢以「網路」為基礎的傳播模式,「OTT」逐漸成為媒介物種競爭的主戰場,而「數據」的應用成為新舊媒介競爭的優勢,並以「人」為本的收視調查。第二、 提出數位匯流下媒介發展的再思考,包括新舊媒介生

態發展下的迷思、數位機上盒的再定義。第三、收視率在閱聽人商品假設的改變、收集閱聽人使用行為的方法改變,以及應用數據的概念改變之下,必須典範轉移。本研究發現包括有:第一,台灣需要一個綜合收視調查以回應多重媒介的媒介生態環境;第二,提出聚合式平台/載具之發展契機;第三、成立台灣的「媒體收視委員會」,作為制定收視標準與指標、負責收視率驗證之機構。 研究建議如下:第一、接續的研究者可針對社群媒介擴大收視影響力進行更深層的研究,包括從「Social TV」轉向「Social vs.多重媒介」,運用網路口碑的共享式生產模式下的收視調查,以及社群媒體人際網絡中意見領袖的影響力。第二、台灣業應將閱聽眾作

為生存資源進行深層思考,如何從中發掘新的生存資源,例如「時間」,進而開發出不同於其他媒介物種的經營策略。第三、建議政府從在地化情境思考各項數位匯流的政策,而成立台灣版的MRC則需要更多的個案研究與比較,並從法規面、產官學界的討論。

酷啦!我有一雙鋼鐵腳

為了解決樂豆點數轉移 的問題,作者莊雅菁 這樣論述:

奇蹟不是活了下來,奇蹟是有勇氣活下去! 莊雅菁,歷經一場火燒車,全身70%以上三度灼傷,歷經三次截肢手術,昏迷了兩個月,醒來後發現自己臉已毀容、四肢僅剩下右手。能活下來,是個奇蹟,但,她恨這個奇蹟:「為什麼要讓像怪物一樣的我活下來?!」 嚴重的灼傷,讓她在醫院住了167天;傷後新生疤痕缺乏韌性,復健時的伸展拉扯,像極了執行酷刑,那些生不如死的過程,讓她痛不欲生!出院回家後,仍須面對漫漫的復健長路,還有一次又一次的整型手術。燒傷後,雅菁沒有脖子,也沒有下巴。除了無法抬頭,還得時時刻刻把衛生紙往嘴巴裡塞,收集無法控制的口水,一天下來,就得用掉一包一百二十抽的抽取式衛生紙。光相關的

手術,前前後後就開了8次。 旁人覺得很辛苦很殘忍的重建過程,雅菁卻覺得很值得,從沒想過臨陣脫逃!她就像個熱衷集點的孩子,一次手術就是一張點數貼紙。只是不像7-11滿額就有點數,她的貼紙得來不易,每張都得經過千刀萬剮才能獲得。即便如此,在2013年5月13日時,她期待一整年的鼻子重建手術,仍因燒傷面積太大,找不到健康的皮膚而無法進行。她永遠也換不回一張完整的容顏了!!面對巨大的幻滅,憂鬱的雅菁回到家,關燈、禱告。當她開啟與神的對話,才發現這個「消息」,並不是教她舉白旗,是要愈挫愈勇。她學會:「不完美」也是一種獨特,與眾不同也能擁有吸引力。與其逃避,不如堅強面對:唯有面對,並真心接受不完美的

自己,才能讓自己更好。 然而,脫軌的人生看似重返正軌之際,媽媽竟被確診為癌症末期!差點被打敗的雅菁學會把握帶來改變的機會,換她照顧自己,也照顧罹癌的媽媽!!從燒傷事件後一直都是媽媽照顧雅菁的起居生活,但此刻的她得先會照顧自己,才能減輕媽媽的負擔!正在化療的媽媽,不能搬重物,於是三肢殘缺的她即使雙腿紫紅、膝蓋破皮流血,也不放棄學習跪著走、挑戰上下床、上下馬桶、上下車、洗澡、煮飯、甚至學習照顧生病的媽媽!她趁媽媽頭髮掉光前,先理了大光頭;她跪著進廚房、單手洗菜、切菜、煮飯…… 在這段過程中,雅菁和媽媽也曾拒關懷於千里,因此她們孤僻,封閉,連親戚也不接觸。直到向外求援,才發現愛一直都在。

原來,打開心房,一切就會慢慢好轉。請求幫助,是更高明的付出。 屢屢作夢,夢到四肢長回來的雅菁,也曾以為站起來是天方夜譚。直到陽光基金會復健師給予「穿義肢」的建議,才相信美夢也會成真。在20次手術中最痛的削骨手術後半年,雅菁終於有了一雙「鋼鐵腳」! 面對殘缺,讓她學會用平常心,接納不平常的自己。這是重生的第一步。 拼豆(拚鬥)人生,讓她學會微笑。笑著走進人群,笑著陪媽媽對抗病魔。 遇見信仰,翻轉被預言「只能當乞丐」,她才曉得「未來不是夢」。 轉念,讓她抓住活著的機會,學會知足珍惜,不再埋怨失去的。 她用一百倍一千倍的努力,讓自己從最糟糕的變成最好的! 天生不服

輸的莊雅菁說:「人生嘛,不就應該持續地學習嗎?不管大事小事,遇到了,就是要學習。因為今天功課學不來,就了結了、放棄了,那麼人生,還有什麼意義?」 她用勇氣詮釋「變形的人生」、成為上帝揀選的美麗,她讓生命堅持下去,讓人看到了奇蹟!短短2年間,莊雅菁受邀到學校、教會、醫院、公益與企業等團體演講,超過上萬人親眼見證她的突破與勇氣。 莊雅菁說:「當你沮喪的時候,歡迎想起我的樣子、和我的故事,這樣的我都沒放棄了,你怎麼可以不堅持下去!!」 來自各界‧感動推薦(按推薦回覆先後排序) Selina 知名藝人 張承中 知名律師 許超彥 鋼鐵人醫生 邱淑容 超馬媽媽 舒靜嫻

陽光基金會執行長 朱頭皮(朱約信) 搖滾傳教士 路守治 富裕自由集團教育長 俞繼光 基督教協同高級中學校長 洪真哲 臺中靈糧堂主任牧師 簡文秀 億光文化基金會董事長、世界知名聲樂家 周爾康 整型外科專科醫師、周爾康整型外科診所院長 楊瑞永 長庚醫院整形外科顧問級主治醫師 鄭忠信 財團法人基督教論壇基金會執行長 看過雅菁的故事,他們這樣說 張承中(律師、傷友陪伴者代表) Selina曾經很慘,但雅菁更慘;Selina傷後活出自己,雅菁用「拚鬥」精神,把自己活得更精彩。雅菁的故事,我讀得熱淚盈眶。讀著這些熟悉的磨練,讚嘆著:雅菁是吃了多少苦,才辦到的呢。

舒靜嫺(陽光社會福利基金會執行長) 雅菁不服輸,想證明自己價值,選擇正面迎戰。她努力、認真、立定目標(拼豆製作及演講激勵更多人)。雖然,生活中的艱難並未遠離,她還是想讓自己變成一道光,溫暖每一位正處於寒冬中的朋友。 周爾康(周爾康整形外科診所院長) 截去三肢的雅菁,珍惜最後的恩典-右手。讓我確信「只要生命堅持到最後,就會有奇蹟」。她的故事,我看見努力,能力,毅力,堅持,不放棄。 俞繼光(基督教協同中學校長) 雅菁是給予協同孩子最美的學習功課。她是拚鬥(拼豆)人生最真的榜樣。堅毅而真誠的內在特質,讓雅菁浴火重生,也讓讀者看見生命影響生命的美麗。 洪真哲(臺中

靈糧堂主任牧師) 真人、真事、真情的敘述,必能帶給每一位讀者生命與生活的動力,當面對不可知及無法掌控的未來時,不再驚慌失措,進而能從雅菁活生生的見證和榜樣中,學習勇敢,並建立盼望和信心。

我國監所作業之研究

為了解決樂豆點數轉移 的問題,作者吳家豪 這樣論述:

監獄作業的目的究竟為何?是矯治、增加監獄收益、復歸社會,還是有其他目的?本文採取歷史比較分析的方式,以西方的監獄勞動的歷程對照我國,並以其發展脈絡的差異進行分析。從西方的監獄勞動史,可以看到監獄與監獄勞動分別在社會控制與資本主義兩個軸向下所發揮的功能。只不過這樣的觀察在台灣本土脈絡下可否適用?從日治時期到戒嚴乃至於解嚴後的發展所呈現的是現代化的斷裂與重新現代化時在全球化下所遭遇的困境,與西方當代面臨風險社會產生了殊途而同歸的結果。國民黨接收後台灣的監所作業與強制工作保安處分功能除了低效能的勞動力剝削外,是回歸最單純的管理與囚情控制,也明確揭示了監獄在台灣僅僅單純作為人間垃圾場的排除機制。理解

台灣的監獄作業功能,便能理解監所作業相關法規的規範為何與現況有這麼大的差距。同樣的,用這樣法務部或矯正署所推動的改革方案,不論是過去的外役監制度還是近來實施的日間外出工作,其作為樣板而非普遍適用的制度一點也才能被凸顯出來。相較於此,本文試圖提出一個得以普遍適用在全體受刑人的制度性方案。透過階段制處遇的方式,將外出工作、外出技訓與監內的作業及技訓以及假釋或服刑期滿的更生整合為一套多元化處遇制度。在企業化經營管理人才的導入與政府資金資源挹注的前提下,將監所作業制度與國民經濟結合。本文認為,唯有透過去圍牆化的方式始能真正達到受刑人復歸社會的終極目標。

想知道樂豆點數轉移更多一定要看下面主題

樂豆點數轉移的網路口碑排行榜

-

#1.教學:如何將GASH 點數轉移到beanfun! 樂豆使用 - 天堂M大補帖

首先先登入beanfun! 網站並點選首頁右上角的「儲值」連結。 ... 接著在出現的視窗左邊點選「購買點數」,並且選擇你要從GASH 轉移到beanfun! 的額度,選完後 ... 於 www.lineagem.com.tw -

#2.樂豆點數能幹嘛 - 娛樂貼文懶人包

關於「樂豆點數能幹嘛」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. beanfun! 零用金介紹。 即日起於線上遊戲消費累積每滿300樂豆點,或購買天堂M藍鑽禮包/遊戲內現金消費累積 ... 於 hobbytagtw.com -

#3.希望新世界gash 儲值

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點 ... 於 tecnoquim.com.co -

#4.稳中求进每月看|巩固经济恢复态势

夏粮收获后,正是种豆时。 ... 发力关键环节,还要彻底打通堵点。 ... “政府第一时间对我们家进行了转移安置,还送来了大米、油、被子和一些钱,现在 ... 於 china.huanqiu.com -

#5.3000万粉网红陷游戏广告抄袭风波;某传奇私服涉赌

设置上述功能系为银商和玩家转移虚拟道具提供便利,平台设置的该玩法易被认定为赌博玩法。 3.严肃对待玩家投诉,审查可能涉赌的功能. 为防止被认为包庇银 ... 於 youxiputao.com -

#6.我不小心將點數儲錯地方,可以轉移點數或取消交易嗎?

MyCard客服中心(24hr),為了提供快速的服務,建議您可先瀏覽客服中心FAQ查詢您的問題,若仍無法解答您的疑問,歡迎洽詢客服專員,我們將竭誠為您服務。 於 www.mycardcs.com.tw -

#7.天堂M 樂豆帳號轉移 手機版教學 適用Beanfun所有遊戲。

天堂M# 樂豆 帳號 轉移 #手機版教學手機版網址:https://tw.beanfun.com/TW/link/beanfun_link.aspx還是不懂請在影片下方留言,謝謝。留言完再加Line, ... 於 www.youtube.com -

#8.【天堂R】GASH樂豆點數儲值轉點教學,1比1轉換免手續費...

合法藥品大搜索,這段影片主要示範如何將GASH 點數轉到樂豆點數給天堂R使用,轉點儲值不會扣手續費,且為1:1轉點,可... 於 drugcoa.iwiki.tw -

#9.天堂m 可以用gash 儲值嗎

樂豆 裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點數,如果還沒累積到的話就再努力吧!如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 於 aranciodolce.it -

#10.樂豆轉移帳號 - Adrianla

首先樂豆帳號跟樂豆app是不同的樂豆app下可以綁定三組樂豆帳號接著樂豆轉移手續 ... Step.2 進入該遊戲儲值中心(或付費專區),選擇GASH+儲值點數選項,並確認儲值資料 ... 於 www.finwears.co -

#11.Gash 轉樂豆點

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧! 於 sofiart.it -

#12.Beanfun 點數卡

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少 ... 於 649786127.arevalo-bleuse.fr -

#13.樂豆點數轉天堂m - Gavifrut

1. 相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少 ... 於 gavifrut.com.es -

#14.樂豆點數儲值

如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 理解兌點落差對廣大玩家的影響,我們也提供玩家更多元化的點數購買選擇,beanfun!樂豆平台於全台「全家便利 ... 於 fundacioneducacionemocional.es -

#15.MHR Sunbreak推出在即PC同Switch版點揀舊底 ... - 香港01

如果你像記者一樣一開始玩Switch版,現正考慮要不要轉戰PC的話,很遺憾地遊戲並不支援存檔轉移,也沒有跨平台遊玩;因此如果想轉會,不單需要再買一次遊戲 ... 於 www.hk01.com -

#16.教學中心» 會員點數 - MyCard官方網站

會員點數. 小幫手將一步步引導您完成! 1先點選上方【會員中心】登入會員,再 ... 於 info.mycard520.com -

#17.樂豆點 - Sjysj

樂豆 點. by ·. CSO 絕對武力粉絲團. 1F推astonwu: 樂豆要超過原價才能用只有前面有M ... 教學,如何將GASH 點數轉移到beanfun! 樂豆使用. 大大你好請問是app哪裡換呢? 於 www.sjysjy78.co -

#18.比值算法- 樂豆點 - Histodadi

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可 ... 於 www.julyeer.me -

#19.P幣點數交換 - PChome 24h購物

5.P幣序號請妥善保管,遺失、刪除恕不補發,且不得要求更換為其他贈品或轉換、轉讓或折換為現金。 6.P幣效期:歸戶完成1年內,詳情請至「PChome線上購物顧客中心→P幣查詢 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#20.beanfun點數轉移 :: 軟體兄弟

GASH點數將... 我曾進行帳號合併作業,有部份遊戲帳號尚未選擇轉移,這些遊戲帳號仍可正常使用嗎? 提醒玩家 ... ,樂豆官網(http://tw.beanfun.com/),並登入您的beanfun! 於 softwarebrother.com -

#21.新世纪种业独家买断抗赤霉、高产小麦新品种“中科166”

两年大区试验和一年生产试验增产幅度、增产点率及抗病性等综合表现符合审定标准,于2021年9月申报国家审定,2022年2月10日通过国家农作物品种审定委员会 ... 於 www.chinaseed114.com -

#22.天堂m轉樂豆

天堂M 連動帳號轉移服務條款您所持有之天堂M遊戲角色,信箱密碼都改好了 ... 這段影片主要示範如何將GASH 點數轉到樂豆點數給天堂R使用,轉點儲值不 ... 於 www.hamstas.me -

#23.樂豆點數轉天堂m | 工商筆記本

不小心買錯gash點數,不小心把它儲了進帳號,上網搜尋教學影片結果轉到了樂豆帳號,趴文都說無法轉移,想請問各位大神!有其他的方式轉移嗎 . 於 notebz.com -

#24.教學:如何將GASH 點數轉移到beanfun! 樂豆使用 | 健康跟著走

首先先登入beanfun! 網站[1]並點選首頁右上角的「儲值」連結。 ... 接著在出現的視窗左邊點選「購買點數」,並且選擇你要從GASH 轉移到beanfun! 的額度,選完後勾選同意並 ... 於 info.todohealth.com -

#25.美食關鍵詞EP190【主廚的誕生28】廚師系Youtuber 阿辰師之四

訂閱數持續上升的阿辰師,對Youtuber 的唯一建議竟是別花半毛錢! ... 01:44 疫情改變餐飲業樣貌,產值縮減、消費信心指數下降、通路轉移外送平台! 於 anchor.fm -

#26.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 289 頁 - Google 圖書結果

... 謂張作相萬福麟場正職式初級班將屆畢業特筋令各教官|址做對照現行五時休点即布进 ... 錢法一切問題云七、三丽略是以民間產權轉移率川白产程投關火柴箱致知取拓點一 ... 於 books.google.com.tw -

#27.樂豆儲值

S 要開這段影片主要示範如何將GASH 點數轉到樂豆點數給天堂R使用,轉 ... 接著在出現的視窗左邊點選「購買點數」,並且選擇你要從GASH 轉移到beanfun! 於 friterietuche.fr -

#28.省委常委、市委书记刘建洋调研科技创新工作 - 中国鞋网

... 以企业需求为导向,开展定制化设计研发,转移转化更多创新成果。 ... 研究等情况,希望进一步发挥研发优势,从泉州特色产业中找准切入点,将更多 ... 於 www.cnxz.cn -

#29.Beanfun 點數提領* q 版照片製作 - Chrome 44免安裝

我把要儲值在gash的,點數好像跑到beanfun樂豆點,但我是. ... 全台第三方支付網,樂豆轉星城,樂豆點轉移,樂豆點數能幹嘛,遊戲橘子轉點,樂豆官網 ... 於 blogsbodasdeisabel.com -

#30.Gash 轉點

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點 ... 於 blijebuikmettastubeets.be -

#31.天堂m樂豆帳號轉移 - Craot

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可 ... 於 www.panyjiu.co -

#32.GASH x beanfun! 給點數教學| GASH 數位娛樂服務平台

步驟一、進入beanfun! 後開啟聊天室窗,點選您要轉點數的好友。 步驟二、點選左下方【+】 ... 於 tw.gashpoint.com -

#33.樂豆轉移

樂豆轉移. 【問題】帳號轉移請教已完成@天堂Mobile 哈啦板. beanfun! ... 不小心買錯gash點數,不小心把它儲了進帳號,上網搜尋教學影片結果轉到了樂豆帳號,趴文都說 ... 於 www.comasdio.me -

#34.首頁-來全聯買進美好生活

200福利點+$599. 限量1000組$1099. $599. 582. 有廚房的地方就是家. 一日一菜,為你所愛的人做好菜. 老爸老媽兒子女兒愛人. 氣炸鯖魚蔬菜好食. 爸爸回家做晚飯系列. 於 www.pxmart.com.tw -

#35.積分累積、點數兌換規則、點點卡綁定方法懶人包#支付(164906)

目前新版麥當勞App提供的積分累積任務共有4種,分別為每日簽到、填寫問卷、收看廣告、轉轉樂抽獎,每日簽到可以賺取積分5分,而轉轉樂抽獎則有機會抽到 ... 於 www.cool3c.com -

#36.[绿地株洲城际空间站]@是什么风把你吹来玩具王国?

超人,钢铁侠,小猪佩奇,只要你够创意,都可以做出来!亲子拼豆豆DIY,乐趣无限,等你来挑战! 钵钵鸡美食. 专属夏天巴适的很. 於 zhuzhou.focus.ex2.https.443.g0.ipv6.liuzhou.gov.cn -

#37.gash 儲值教學

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可 ... 於 www.orcparis.me -

#38.gash轉樂豆

樂豆 裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點數,如果還沒累積到的話就再努力吧!如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 ※ 注. 於 www.soonersikc.co -

#39.樂豆轉星城

用戶自行回到星城APK,選擇「交易&儲值」>「點數兌換」. 9. 轉移步驟首先先登入beanfun! 網站並點選首頁右上角的「儲值」連結。 接著在出現的視窗左邊點選「購買點 ... 於 carabeauty.es -

#40.蘋果產品在日漲價iPhone 13大加19% - 巴士的報

通脹壓力轉移消費者日本工資增長慢,零售商長期以來一直不願加價,擔心 ... 當局也計畫對參與省電方案的家庭及企業實施「省電點數回饋金」制度,在八 ... 於 www.bastillepost.com -

#41.樂豆點數轉移的推薦與評價,YOUTUBE、PTT ... - 去咖啡廳的路上

教學:如何將GASH 點數轉移到beanfun! 樂豆使用- 天堂M大補帖...2017年12月11日· 相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教 ... 於 cafe.mediatagtw.com -

#42.樂豆點數儲值 - Nakit ure

步驟六這段影片主要示範如何將GASH 點數轉到樂豆點數給天堂R使用,轉點儲值不會扣 ... 在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 於 nakit-ure.si -

#43.LINE STORE - 可購買LINE貼圖或遊戲中貨幣的官方線上商店

在此可購買貼圖或主題,以及遊戲或LINE PLAY、Manga、占卜中的紅寶石或代幣。現正推出回饋加量的優惠活動!另外,還能購買LINE MUSIC的票券或LINE Out點數喔。 於 store.line.me -

#44.瑞金最新发布:涉及上学学位、求医床位、停车车位... - 网易

一、就业岗位。2022年城镇新增就业3100人,新增农村转移劳动力就业7000人。保持高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员、残疾人等重点群体就业基本稳定 ... 於 www.163.com -

#45.北京聞風:習近平視察香港點睛「由治及興」兩支點/文:鍾鳴九

近年經歷政治內耗,香港如今逐漸將關注點轉移到如何發展民生、如何提升國際競爭力、如何與國家發展對接等方面。「國際創新科技中心」、「中外文化藝術 ... 於 life.mingpao.com -

#46.Beanfun 點數帳號* 烏托邦免費序號

2021 г. ... beanfun點數轉移在【問題】樂豆點數可以轉換到天堂M嗎? - 巴哈姆特的蘋果、安卓和微軟相關APP. 不小心買錯gash點數,不小心把它儲了進 ... 於 forums.wilhelminanews.com -

#47.會員卡申請說明 - POYA寶雅

我們會將您的會員資料及點數轉移至新卡,其餘卡會由門市人員進行註銷,不可再使用。 Q:請問我的卡片是舊的,可以累積點數嗎? A:部分舊卡沒有累積點數功能 ... 於 www.poya.com.tw -

#48.天堂m 樂豆

在帳號轉移成功後,若您原有的帳號(FB、Google+)有綁定天堂M樂豆紅利, ... App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂 ... 於 399634578.quischtequai.ch -

#49.天堂m轉樂豆

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!. 不過要提醒大家,至少需要50 點才可 ... 於 www.ptavue.co -

#50.Beanfun 點數帳號

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家, . 於 2st5z.edition-eltern.com -

#51.beanfun儲值– 樂豆儲值教學 - Ieltsikey

轉移 步驟首先先登入beanfun!網站並點選首頁右上角的「儲值」連結。 接著在出現的視窗左邊點選「購買點數」,並且選擇你要從GASH 轉移到beanfun! 的額度,選完後勾選同意並 ... 於 www.fatdda.me -

#52.天堂M帳號-【77等】~降價~綁GOOGLE可轉移樂豆自己 ... - 8591

綁google 可自己移轉到樂豆變成你自己的 要出國工作無法再繼續玩了 角色素質:看圖 (全力量) 角色裝備:看圖 ☆77級☆ 紅變 請入內看詳細! 1點萬能藥 於 www.8591.com.tw -

#53.天堂m 樂豆轉移

app推出的「天堂M交易助手」,可以讓玩家了解商品在各伺服器的七日價格走勢,這樣就不用怕賣太高沒人買或是賣太低二、儲值樂豆點數或轉移拿到序號之後,就 ... 於 autosoccorsogrosseto.it -

#54.天堂m fb 轉樂豆

如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 帳號登入. 選擇GAMA COUPON. ※【一般裝備復原】點擊列表中的道具名稱,可以查詢強化失敗的伺服器與角色資訊。 於 oxfordschoolfoggia.it -

#55.【問題】樂豆點數可以轉換到天堂M嗎? - 哈啦區

不小心買錯gash點數,不小心把它儲了進帳號,上網搜尋教學影片結果轉到了樂豆帳號,趴文都說無法轉移,想請問各位大神!有其他的方式轉移嗎? 於 forum.gamer.com.tw -

#56.天堂m 樂豆帳號轉移

天堂m 樂豆帳號轉移. 3. 但是在這過程中,我在beanfun APP中手殘去綁定紅利商城點數,導致轉換失敗,結論又申請一組新樂豆帳號再次提出轉換申請如果你 ... 於 giallogelato.it -

#57.东吴期货:豆粕企稳后可轻仓试多 - 新浪财经

目前,市场逐渐把目光转移至新一季的美豆种植。因为市场主要的天气炒作期为大豆生长的关键期——灌浆结荚期,时间在7—8月,所以第二季度美豆在高位区间 ... 於 finance.sina.com.cn -

#58.Gash 點數可以退嗎 - Meal33

儲購點方式. 兌點比率. 獨享優惠. 點數卡. 100%. 使用「樂豆卡」儲值,可享獨家經典遊戲專屬虛寶及好康. gash 點數. 95%. 1.先看個上千張加line妹的照片:. 交友軟體的一切 ... 於 meal33.ch -

#59.想吸引更多iPhone用戶Google更新轉移程式、推更多元應用服務

在蘋果持續讓使用者更方便從Android手機轉換至iPhone之後,Google稍早也宣布更新其轉移到Android的應用程式,讓更多iPhone使用者可以輕易地將資料移轉 ... 於 udn.com -

#60.beanfun點數轉移、樂豆點兌換 - 手搖飲社群資訊站

beanfun點數轉移在PTT/mobile01評價與討論, 提供樂豆點兌換、樂豆轉點服務、樂豆點卡就來手搖飲社群資訊站,有最完整beanfun點數轉移體驗分享訊息. 於 drink.reviewiki.com -

#61.beanfun!【GASH點數】操作教學| 樂豆點轉gash - 訂房優惠

親愛的樂點會員及即將加入的朋友們,您們好:[GASH點數]服務新裝亮相!提供您全新的體驗,以及全新操作介面、更人性化的排版設計,為了讓您使用上更容易上手,現在一 ... 於 twagoda.com -

#62.Gash 轉點

樂豆 裡去吧!不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點數,如果還沒累積到的話就再努力吧!如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 於 793482416.nccdichio.it -

#63.台灣運動員

Happy go 點數計算. 自我創業評估. 高鐵時刻表南下. 閱讀線上認證. ... 巨量轉移. 越南拜什麼神. Appbank. 捷敏股利. ... 台鐵會員點數兌換. 後甲斷層. 韓國sim 推薦. 於 llssuiza.ch -

#65.天堂m 轉樂豆

相信很多玩家在等待《天堂M》推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧! 於 avisprovincialeroma.it -

#66.樂豆點數儲值 - Azonstudio

不過要提醒大家,至少需要50 點才可轉移點數,如果還沒累積到的話就再努力吧!如果是購買GASH 點數卡也可以用此方式轉移。 理解兌點落差對廣大玩家的影響 ... 於 azonstudio.es -

#67.樂豆點轉gash

步驟三,銷量和評價進行篩選查找樂豆點,現在小編就來教大家如何把點數轉移到beanfun! 樂豆裡去吧!不過要提醒大家,系統會自動計算為臺灣GASH 點數,正妹網紅影片, ... 於 www.ltlers.co -

#68.樂豆點轉gash - hawaii888.net

樂豆 使用| 健康跟著走. 樂豆點轉gash GASH. 推薦您教學如何將GASH 點數轉移到beanfun! 樂豆使用相信很多玩家在等待天堂M推出期間在GASH App 拿了不少免費的點數推薦您. 於 hawaii888.net