桃園中央大學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 從順民到公民:與民主台灣同行 和白樂晴、林玉珍、王智明、丁乃非、馮品佳、張小虹、朱偉誠、陳宜中、陳光興、柳浚弼、崔末順、李旭淵、任佑卿、白永瑞的 白樂晴:分斷體制.民族文學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中央大學2021新十景出爐美麗校園超吸睛 - 聯合新聞網也說明:桃園中央大學 因106周年校慶,因此校方決定重新票選中大的10個景點,其中有中大路、中大湖、百花川及總圖書館,這4個景點依...

這兩本書分別來自前衛 和聯經出版公司所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 林欣宜所指導 于天恩的 被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875) (2021),提出桃園中央大學關鍵因素是什麼,來自於英國長老教會、宣道師、臺灣、廈門、基督教在華史。

而第二篇論文國立陽明交通大學 人文社會學系族群與文化碩士班 羅烈師、黃文斌、張曉威所指導 游欣瑜的 馬來西亞霹靂州金寶嘉應州籍人士的移居與扎根:以金寶梅江公會為個案研究(1906-2019) (2021),提出因為有 地緣組織、嘉應州籍人士、霹靂州金寶、社會功能、身份認同的重點而找出了 桃園中央大學的解答。

最後網站桃園市中壢區中大路 - 郵遞區號查詢則補充:85027310, 中央大學分公司(泰金玖股份有限公司), 桃園市中壢區中大路300號 · 12828080, 美正投資股份有限公司, 張婷婷, 桃園市中壢區五權里中大路91之2號.

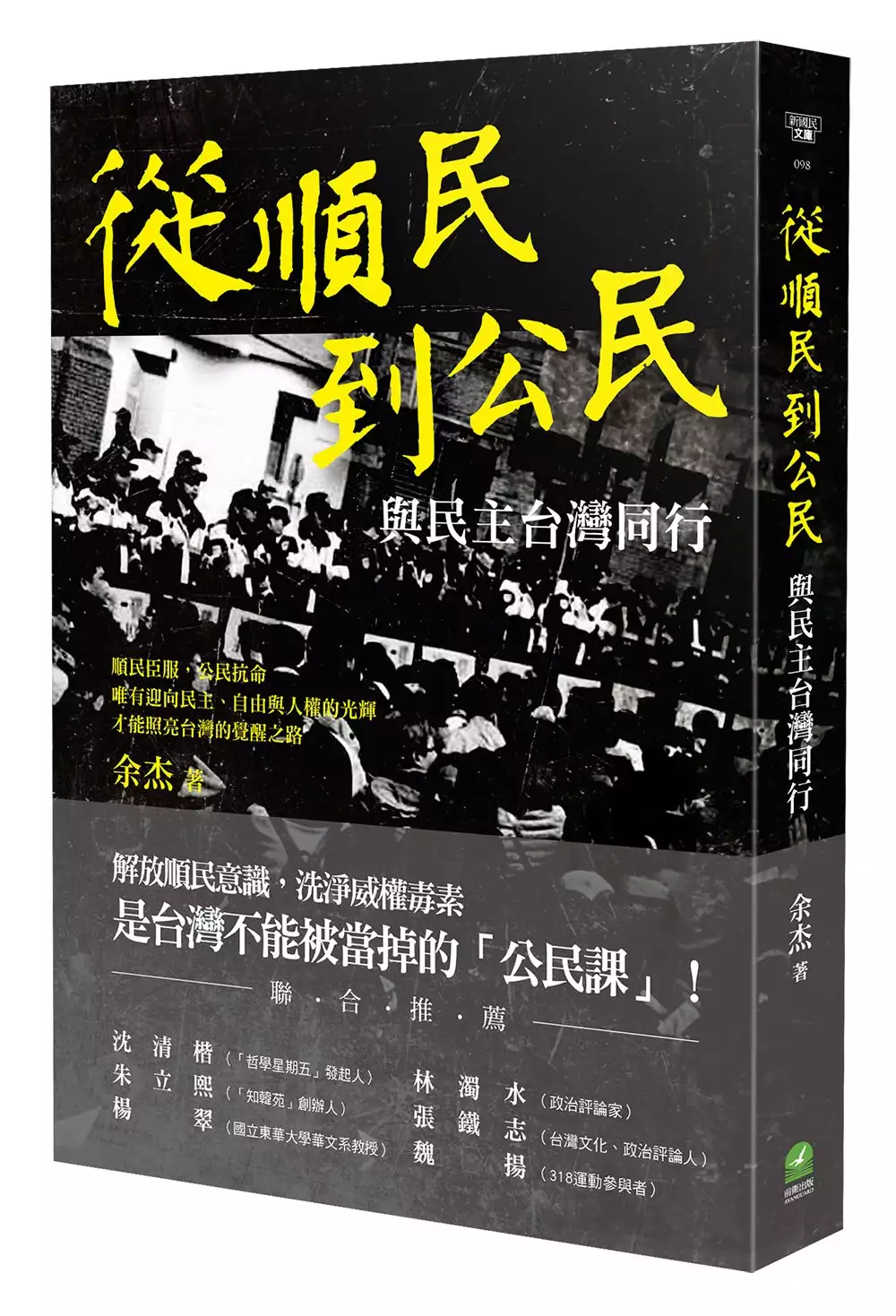

從順民到公民:與民主台灣同行

為了解決桃園中央大學 的問題,作者余杰 這樣論述:

展望兩岸四地民主圖景,深入台灣歷史肌理 一名中國流亡作家寫給自由台灣的誠摯建言 秉持著對民主、自由與人權的追求,異議作家余杰在中共政權的非法軟禁、折磨與死亡威脅之下,攜妻兒出走中國。儘管中共當局持續發出炮製「江南案」的威嚇,甚至誘捕與其合作多年的香港出版人姚文田並判刑十年做為警告,但余杰仍無懼於批判中共體制,更企圖為中國與華人世界,打開一扇新公民運動的思想窗口。 2014年,國民黨強行通過「兩岸服務貿易協議」引爆「三一八運動」,香港則因一國兩制逐步變調,佔中「雨傘革命」如火如荼。澳門復甦的社運氣象,以及中國民間的維權行動,顯現大國邊陲聲息互通,公民運動的連結與合作逐步成為可

能。余杰訪問台灣數月,走遍台灣各縣市,發表演講座談六十多場,在台灣公民社會中發現生生不息的活力。 在本書中,余杰展現其敏銳的觀察與犀利的筆鋒,不但深且廣地掌握了兩岸四地「新公民運動」的脈動,為台灣、香港、澳門與中國的民主進程留下深刻註腳,也持續為他的「精神原鄉」──台灣──奠定自由主義的獨立根基。此外,余杰更以「持自己政見」的知識份子為己任,照見中國知識界諸多「公知」面對台灣時荒腔走板的時空錯位與大一統思想,重新闡明自由主義的真諦,並追索台灣近代史上關鍵的政治時機,從而省思,進而展望,為台灣政治與社會的改革,帶來誠摯的建言與前進的力量。 名人推薦 林濁水(政治評論家): 在朝

野主流主導下的台灣民主政治,困頓而令人沮喪,透過余杰的觀點觀照更加如此,但吊詭的是,我們也將因視野不同而看到新的可能性。 張鐵志(台灣文化、政治評論人): 此書對兩岸三地的順民與公民都有重要反思:台灣人在學習如何做真正的公民,香港人在爭取公民基本權利,而中國民眾則在爭取如何公開談論「公民」。 魏揚(三一八運動參與者): 作為一個公共知識份子,該以何種歷史視角與關懷尺度,來理解這些在日益強大的「國家/資本」聯盟下仍堅毅挺起身子、握起拳頭的眾多抵抗者?又該把自身放置於什麼樣的位置?余杰的書寫所描繪與探討的,正是我們這個年代的面貌,以及屬於我們這個年代的探問。 【專文導讀】

沈清楷(「哲學星期五」發起人) 朱立熙(「知韓苑」創辦人) 楊 翠(國立東華大學華文系副教授)

桃園中央大學進入發燒排行的影片

跟閨蜜👭一起去中央大學裡的

美式餐廳-LALA Kitchen 探店

這家餐廳真的太值得推薦了!不僅寬敞又好拍,餐點也都很好吃😋,下午還可以在美麗的校園散步,就一起來看看吧!📹

LALA Kitchen粉專:https://www.facebook.com/NolaKitchenNCU/

Oli粉專:https://www.facebook.com/OALIFEVLOG/

更多美食跟旅遊分享在

IGhttps://www.instagram.com/OA_OLIOLI/

被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875)

為了解決桃園中央大學 的問題,作者于天恩 這樣論述:

本論文認為,過去對於英國長老教會(Presbyterian Church in England, PCE)在臺傳教之研究視野,大多只關注1865年入臺後開始之發展,不僅沒有討論該會在華傳教之脈絡,也未對該會為何來臺傳教深入探究。英國長老教會約150年前來臺傳教,1941年和北部的加拿大長老教會合併之後,改名為臺灣基督長老教會,今日已是臺灣最大的教派,信徒遍布全島各處,影響力也觸及政治、社會等各領域。長老教會擁有悠久的歷史和多元發展,與之相關的研究成果豐碩已能大致掌握1865年至今的教會發展,及其與臺灣社會的互動。 然而,過去的研究較少考量到英國長老教會在臺灣傳教之開展,與來臺前的傳教經

驗有密切關連。英國長老教會於1844年成立,並在1845年成立海外宣道委員會(Foreign Mission Committee, FMC),負責安排傳教經費和人力開始向海外傳教;1851年,在華傳教總部於廈門成立,負責向外拓展和支援新的傳教地,並與海外宣道委員會共同主導在華之傳教決策,包括來臺傳教之決策。 1858年,廈門的宣道師杜嘉德(Carstairs Douglas, 1830-1877)提出「占領說廈門話地區」之計劃,讓英國長老教會開始注意到臺灣,但杜嘉德選擇優先穩定廈門之傳教工作,使得向臺灣傳教遲遲無法成行,直到太平天國中斷廈門的傳教活動,馬雅各(James L. Maxwe

ll, 1836-1921)才於1865年正式來臺。 馬雅各來到臺灣之後,同時受惠於海外宣道委員會將醫療傳教制度化之過程,以及廈門已建立起之白話字系統,得以藉醫療吸引臺灣居民,再教導其閱讀白話字聖經。1870年以後,向原住民傳教的成功,使得臺灣一地的信徒快速增加,甚至超越廈門和汕頭兩地。隨著臺灣之重要性提升,英國長老教會對其之想像亦不斷改變,使得在白話羅馬字、醫療傳教及隊原住民傳教等策略制度化之前的過渡期漸漸受到隱沒,進而被塑造成一個強調臺灣特殊性的傳教成功範例。

白樂晴:分斷體制.民族文學

為了解決桃園中央大學 的問題,作者白樂晴、林玉珍、王智明、丁乃非、馮品佳、張小虹、朱偉誠、陳宜中、陳光興、柳浚弼、崔末順、李旭淵、任佑卿、白永瑞 這樣論述:

這是一本理解戰後韓國進步運動與批判思想的重要著作 白樂晴的知識實踐, 是韓國的、也是亞洲的、更是全地球的, 是基於第三世界知識分子立場所進行的探索與批判。 理解白樂晴的分斷體制概念,不只是理解韓半島的民族分斷危機, 更是理解世界體系全球運行的邏輯。 1960年代起白樂晴即力倡以民眾為基礎的民族文學,在分斷體制的論述下,他所主張的民族文學,既是現實主義的文學,也是向全人類開放的文學。 白樂晴現任首爾大學英文系名譽教授,在韓國文壇界享有盛名,他不僅是韓國民族文學論的創始人與奠基者,同時也是亞洲思想界的重要代表人物。 白樂晴為哈佛大學博士,雖然出身英美文學研究,但從

1960年代至今,他的思想卻深植於韓國社會,堅持第三世界民族文學的路線,並提出具有高度原創性的「分斷體制」理論。白先生對於世界新局的情勢轉化,不斷地做出敏銳的回應,因此可以說他的論述與評論實踐,承載了半個世紀歷史轉變的動力,為我們提供難能可貴的東亞思想資源。 作者簡介 林玉珍 美國明尼蘇達大學英美文學博士,現任國立中山大學外國語文學系教授。專業領域:現代愛爾蘭文學、二十世紀英國文學和現代歐美戲劇。目前進行之研究計畫為《重構愛爾蘭:政治、理論與文化生產》。研究成果:“Modernity and its discontents: fashion and ‘my girl’s a Yorksh

ire girl”. in Morris Beja, & Anne Fogarty (eds.). Bloomsday 100, Gainesville: University Press of Florida, 2007;〈譯本愛爾蘭:傅利耦的《翻譯》〉,發表於《英美文學評論》,9期,2006;〈從膽怯到膽壯:倫理、政治、奚尼〉,發表於《英美文學評論》,11期,2007。 王智明 美國加州大學聖塔克魯茲分校文學系博士,現任中研院歐美所助理研究員,兼任國立清華大學外文系助理教授,以及文化研究學會祕書長。專業領域:Asian American Literature及Cultural

Studies。研究成果:〈敘述七十年代:祭國,離鄉,資本化〉,發表於《文化研究》,5期,2007;〈回歸想像∕想像回歸:張婉婷電影裡的離散政治〉,發表於《中外文學》,35卷1期,2006;“Thinking and feeling Asian America in Taiwan” American Quarterly,59卷1期,2007等。即將出版的作品:Trans-Pacific Articulations: Study Abroad and the Making of Asia/America, University of Hawaii Press。 丁乃非 美國加州大學柏克萊分校

比較文學博士,現任中央大學英美語文學系教授。專業領域:性別研究、文化研究、小說理論和女性主義之性別政治。研究成果:Obscene Things: Sexual Politics in Jin Ping Mei, Durham: Duke University Press, 2002;《罔兩問景:酷兒攻略》(2002舊版、2007新版),桃園:中央大學性∕別研究室。 馮品佳 美國威斯康辛大學麥迪遜分校英美文學博士,現任國立交通大學外文系教授、中華大學特聘講座教授、中華民國英美文學學會理事長、中華民國英美文學學會理事。專業領域:世紀英美文學、少數族裔女性、文學女性以及文學批評。研究成果:《重劃

疆界:外國文學研究在台灣》,新竹:國立交通大學,2002;〈世界英文文學的在地化:新興英文文學與美國弱勢族裔文學研究在台灣〉,發表於《英美文學評論》,9期,2006;〈鄉關何處:《桑青與桃紅》中的離散想像與跨國移徙〉,發表於《中外文學》,34卷4期,2005等。 張小虹 美國密西根大學英美文學博士,現任台大外文系特聘教授。研究成果:《後現代女人:權力、慾望與性別表演》,台北:聯合文學,1993;《性別越界:女性主義文學理論與批評》,台北:聯合文學,1995;《自戀女人》,台北:聯合文學,1996;《慾望新地圖:性別同志學》,台北:聯合文學,1996;《性帝國主義》,台北:聯合文學,1998

;《情慾微物論》,台北:大田,1999;《怪胎家庭羅曼史》,台北:時報文化,2000;《絕對衣性戀》,台北:時報文化,2001;《在百貨公司遇見狼》,台北:聯合文學,2002;《感覺結構》,台北:聯合文學,2005;《膚淺》,台北:聯合文學,2005等書。 朱偉誠 英國色薩大學人文研究中心英美文學博士,現任台大外文系副教授,文化研究學會理事長。專業領域:19及20世紀英美文學與文化研究、後殖民理論、同志研究。研究成果:〈詭異的鏡像:透過馬婁的《愛德華二世》來看中國古典男色的「君臣篇」〉,發表於《英美文學評論》,5期,2001;〈建立同志「國」?—朝向一個性異議政體的烏托邦想像〉,發表於《台

灣社會研究季刊》,40期,2000等。 陳宜中 英國劍橋大學博士,現任中研院社科中心副研究員,專長為西方政治思想。研究成果:〈羅爾斯的國際正義論與戰爭的正當性〉,後收錄於《政治與社會哲學評論》,台北:巨流,2004;〈社會正義vs.市場正義:論自由主義思想裡的兩種正義觀點〉,後收錄於張世雄主編的《社會正義與全球化:福利與自由主義的反思》,台北:桂冠,2004。 陳光興 美國愛荷華大學新聞與大眾傳播學院博士,現任國際刊物Inter-Asia Cultural Studies主編、國立交通大學社會與文化研究所教授、國立交通大學亞太∕文化研究室召集人。專業領域:文化研究、文化理論與媒體理論。

研究成果:《去帝國:亞洲作為方法》,台北:行人出版社,2006;“Civilizationalism”. Theory, Culture and Society, 23(2-3), 427-428;〈新自由主義全球化之下的學術生產〉,發表於《台灣社會研究季刊》,56期,2004等。 柳浚弼 首爾大學韓國古典文學系畢業,現為成均館大學東亞學術院研究教授。研究成果:〈朝鮮後期文人社會的認可欲望與他者(性)〉,發表於《國文學研究》,19卷17期,2008;〈分斷體系論與東亞細亞論〉,發表於《亞細亞研究》,52卷138期4號,2009;《post-東亞細亞》,孫歌、陳光興、白永瑞等共著,東京:作品

社,2006;《動盪中的語言》,林熒澤、韓基亨等共著,成均館大學出版部,2008。 崔末順 國立政治大學中文博士,曾任國立中正大學台灣文學研究所助理教授、國立台北科技大學通識中心兼任助理教授,現任國立政治大學台灣文學研究所助理教授。專業領域:台灣日據時期文學、東亞現代文學比較、韓國現代文學、現代文學理論、西方文藝思潮。研究成果:〈日據時期台灣左翼文學運動的形成與發展〉,後收錄於《20世紀台灣文學專題I—文藝思潮與論戰》,台北:萬卷樓,2006;國立政治大學中國文學研究所博士論文《現代性與台灣文學的發展(1920-1949)》(未出版)。 李旭淵 韓國高麗大學中國語文學系博士,現任韓國西

江大學中國研究學系(Department of Chinese Studies)副教授、西江大學中國文化中心所長、《創作與批評》季刊編委、韓國作家協會會員、韓國現代中國學會副會長。研究成果:《發現新中國》(In a Search for New Identity of China),Politico,2005;譯有《新亞洲想像》(New imagination of asia: a selection of Wang Hui),首爾:創批社,2003。 任佑卿 2004年取得延世大學中文系博士,曾任北京清華大學中文系訪問學者、北京大學中文系博士後研究,現任韓國聖公會大學東亞研究所香港研究教

授及女性文化理論研究所研究員。研究成果:〈殖民地女性與民族∕國家想像〉,發表於《台灣社會研究季刊》,58期,2005;〈記憶之戰:全球化時代民族記憶的破裂,縫合及其性別〉,發表於《台灣社會研究季刊》,70期,2008。 白永瑞 現任韓國延世大學歷史系中國近現代史教授、延世大學國學研究院院長,以及韓國中國近現代史學會會長。專業領域:近代東亞的文化認同和中、日、韓三國的亞洲觀;近年從事有關中國近代知識建構與知識傳播、日本殖民統治時期教育(束力)語與朝鮮學校教育的研究。研究成果:《東亞細亞:爭點與視覺》,首爾:文學與知性社,1995;《東亞細亞人所見的東洋觀:19-20世紀》,首爾:文學與知性社

,1997;《作為發見的東亞細亞》,首爾:文學與知性社,2000;《從周邊看東亞細亞》一書主編,首爾:文學與知性社,2004;《回歸東亞:探索中國的近代性》,首爾:創作與批評社,2000年;《東亞的地域秩序:從帝國到共同體》一書主編,首爾:創批社,2005等。 譯者簡介 朱玫 韓國成均館大學東亞學碩士,專攻韓國近代歷史研究。碩士論文:《對18世紀初期姓貫意義的考察-蔚山府內面和內廂面的事例研究》(未出版)。譯作《韓國現代史60年》。 李政勛 首爾大學中文系博士,現任教於首爾大學中文系。博士論文:《90年代中國「文學」話語的擴張與轉變》(未出版)。 林家瑄 台灣清華大學外國語文學系碩

士,現為期刊編輯,並從事翻譯。譯作包括《兩位嚴肅的女人》,台北:行人,2007;《少年羅比的異境之旅》,台北:木馬,2009。 苑英奕 韓國首爾大學比較文學博士,現職大連外國語學院韓國語系講師。專攻中韓當代文學比較研究,博士論文《中韓底層文學的比較》(未出版),譯作《客地》等。 孫海龍 韓國成均館大學東亞學博士研究,專攻中韓比較文學研究。博士論文《1920年代前期韓中小說的「戀愛」表象—〈創造〉和〈創造季刊〉為中心》(未出版)。譯作《韓國現代史60年》。

馬來西亞霹靂州金寶嘉應州籍人士的移居與扎根:以金寶梅江公會為個案研究(1906-2019)

為了解決桃園中央大學 的問題,作者游欣瑜 這樣論述:

本研究以馬來西亞霹靂州金寶(Kampar)為研究場域,以較早移入金寶的嘉應五屬人士所成立的金寶梅江公會為個案,探究嘉應州籍人士(簡稱「嘉應州人」)從移居到扎根的過程,以及他們的地緣組織從成型、發展至面臨挑戰的過程。1886年,霹靂州金寶在英殖民政府的指示下「開埠」以後至今,這個一直以來均以華人人口為大宗的城鎮,一共成立了12所地緣組織,亦即東南亞華人社群所俗稱的會館;而以血緣為根基的宗祠組織,在這個城鎮卻不見蹤影。這表明了錫礦業這個需要大量人力開發與運作的行業,其主要勞工來源是透過各籍貫群從中國原鄉招募獲得。在金寶,各籍貫群均有參與錫礦業開採的記錄,因此當地地緣組織的出現,均與錫礦業關係密切

。由於地緣組織是集結南來移民的重要組織,因此透過探討它的成型、發展與挑戰,可協助我們了解金寶的移民史,以及早期移民逐漸在馬來(西)亞扎根的過程。本研究以嘉應州人的地緣組織為研究個案,主要原因有二:一、嘉應州人是現在已知最早在金寶華僑義塚設立自身總墳的群體,其地緣組織至今仍然存在,因此除了同期成立的增龍籍人士之地緣組織以外,它是最適合用來觀察地緣組織與其雛形在金寶成立、發展與面臨挑戰的情況。二、在二戰前的檳城(Penang)、馬六甲(Melaka)和新加坡(Singapore),嘉應州人均是較早在當地成立地緣組織的籍貫群,而這種在移入初期便成立組織的傾向亦在金寶發生。因此,本研究以嘉應州人的地緣

組織為研究個案,希望這份研究成果在未來能夠協助剖析這個籍貫群在早期幫群分化時期的生存策略。本研究分為五章,除卻第一章的緒論與第五章的結論,正文的第二、三、四章均以時段分期為章節分配依據。本研究的時間跨度始於1906年,即嘉應州人在金寶成立總墳的年份,終於2019年,即金寶梅江公會最近一次承辦馬來西亞嘉應屬會聯合會會員大會的年份。首先,第二章探討自1906年起至1945年嘉應州人的職業、組織與幫群互動情況,以了解錫礦業與地緣組織成型之關係、地緣組織成型後的內部與對外功能,以及嘉應州人透過組織與他者互動的情形。同時,該章第三節亦探討他們接納與其他說客語的籍貫群形成「客家」群體這一身份認同的過程。第

三章探討自1946年至1985年,政治與經濟的變動如何促使地緣組織在政策底下受到規範管理、改變運作與發展模式,同時因應同鄉需求的改變而導致其在功能上的轉變。這段時期適逢馬來(西)亞建國,因此嘉應州人透過社團參與表現出了多重身份認同的現象。最後,第四章探討金寶梅江公會自1986年至2019年經歷的挑戰,並從該組織的三大挑戰——財務危機、功能萎縮與形式化,和年輕會員不足的角度論述之。簡言之,金寶梅江公會於1906年以總墳的形態成型,並最遲於1928年發展為其前身金寶梅江五屬善後社,最後於1951年註冊成為金寶梅江公會,其成型、發展與挑戰,反映的是金寶嘉應州人的歷史變遷。本個案研究雖然無法完全反映金

寶所有地緣組織的發展情況,然而透過這個個案研究,我們探討了地緣組織在一個地區發展對華人社會的重要性,而這樣的研究成果或能成為研究地緣組織者的參照及讓我們看到早期華人如何在馬來亞自助生存的歷史案例。

桃園中央大學的網路口碑排行榜

-

#1.《 桃園親子野餐景點》中央大學野餐趣+小木屋鬆餅 - 隨意窩

Advertisement 寶寶溫又帶大家到桃園野餐了,之前到石管局大草坪, 孩子們都玩得很開心,這次來到桃園第一學府"中央大學", 假日時這裡可熱鬧了,草坪上到處擠滿了人, ... 於 blog.xuite.net -

#2.全球綠能轉型新趨勢長庚大學跨校技媒會打造產官學新商機

長庚大學於11月24日辦理跨校技術媒合會,攜手臺灣大學、臺灣科技大學、 ... 與桃園市各大學攜手合作外,未來更會與亞洲·矽谷計畫執行中心,鏈結中央與 ... 於 ctee.com.tw -

#3.中央大學2021新十景出爐美麗校園超吸睛 - 聯合新聞網

桃園中央大學 因106周年校慶,因此校方決定重新票選中大的10個景點,其中有中大路、中大湖、百花川及總圖書館,這4個景點依... 於 udn.com -

#4.桃園市中壢區中大路 - 郵遞區號查詢

85027310, 中央大學分公司(泰金玖股份有限公司), 桃園市中壢區中大路300號 · 12828080, 美正投資股份有限公司, 張婷婷, 桃園市中壢區五權里中大路91之2號. 於 zip5.5432.tw -

#5.【桃園景點】我的另一個故鄉。中央大學

【桃園景點】我的另一個故鄉。中央大學. By sya 2006-07-30 2020-12-19. 文章最後更新時間:2020-12-19 ... 於 sya.tw -

#7.桃園中央大學遊玄武湖放空去

這次來桃園是要去住南方莊園的,在這之前就先繞進來看看我們從未到過的中央大學,剛好也是電影"愛情無全順"的拍攝地點,這個湖就是女主角掉進去的地方吧! 中央大學的校區 ... 於 shihba.pixnet.net -

#8.桃園的大學排名 - 中央大學板 | Dcard

B1 央央應該跟警大合併#國立中央大學警政學院次跟中原合併締造公私新典範#國立中央大學中原建築設計研究院後跟元智合併締造第二次公私新典範#國立中央 ... 於 www.dcard.tw -

#9.桃園中央大學租屋資訊- MixRent|2021年11月最新出租物件推薦

桃園中央大學 租屋情報及租金行情,共有42筆關於桃園中央大學的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#10.中壢國立中央大學附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

在Tripadvisor 上查看國立中央大學附近旅遊景點:瀏覽桃園中壢國立中央大學附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#11.國立中央大學TaiCOAST臨海工作站 - Waze

Información de tráfico en tiempo real para llegar a 國立中央大學TaiCOAST臨海工作站, 桃園市新屋區, basada en actualizaciones en directo del tráfico y de las ... 於 www.waze.com -

#12.國立中央大學「桃園大學社會責任(USR)聯盟創新與傳承工作坊」

國立中央大學「桃園大學社會責任(USR)聯盟創新與傳承工作坊」 · 一、 活動目的:為凝聚桃園地區各方資源,群策群力解決區域發展議題,善盡大學社會責任,本校社會責任辦公室 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#13.國立中央大學

國立中央大學版權所有. 校址:(32001) 桃園市中壢區中大路300 號. 總機電話:03-4227151傳真:03-4226062. InstagramFacebookYoutube. 於 www.ncu.edu.tw -

#14.中央大學郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 028109-4; 局名 中央大學郵局(桃園53支); 郵務局號 320009; 成立日期 民國61年1月25日; 電話 郵務: (03)490-2528 儲匯:(03)490-2528; 傳真 郵務: (03)490-7254 儲 ... 於 www.post.gov.tw -

#15.HPE、桃園市政府與國立中央大學共同簽署合作備忘錄 - iThome

桃園 市市長鄭文燦、中央大學校長周景揚、HPE ( Hewlett Packard Enterprise)慧與科技台灣董事長王嘉昇,共同簽署產官學界三方「智慧城市物聯網(IoT)與 ... 於 ithome.com.tw -

#16.桃園國立中央大學觀光旅遊景點介紹 - Expedia

查看國立中央大學附近的飯店住宿 ... 此飯店位於中壢區,距離中壢夜市0.7 公里,而且距離國立中央大學和桃園國際棒球場不到5 公里。華泰名品城和大溪老街也在12 公里距離內。 於 www.expedia.com.tw -

#17.桃園八擴人口增3萬擬設往返中壢公車

八德擴大都市重畫區人口成長快速,升格後已成長3萬人,為滿足大眾運輸需求,桃園市交通局研擬設置八擴經由普忠路往返中央大學路線,預計8月1日上路, ... 於 www.chinatimes.com -

#18.中央大学(位于台湾桃园的国立中央大学) - 搜狗百科

国立中央大学(NationalCentralUniversity,NCU)简称中大,是一所现址位于台湾桃园市中坜区的综合、研究型国立大学,为桃园地区最具声誉之学术、科学研究及学术网际网 ... 於 baike.sogou.com -

#19.【遊記】重溫校園記憶桃園中央大學

炎炎夏日大家都往海邊跑我呢,比較偏愛山區但最近狂犬病搞得人心惶惶山區又有很多野狗所以就往市區跑囉其實本來是要去另一個景點,但神經大條的我抄錯 ... 於 chaco168.pixnet.net -

#20.桃園-中央大學

桃園 -中央大學. 執子花婚紗攝影工作室. 桃園市桃園區建國路198號; 03 377 6050; 一、二、四、五、六、日下午1:00~晚上10:00 (每週三公休). 好友分享. Copyright ©2021. 於 web.hocom.tw -

#21.桃園市政府攜手中央大學推動航太產業發展| 生活 - 中央社

桃園 市政府今天與中央大學簽署推動太空產業合作意向書,將台灣自主研製產品納入登陸月球的太空任務,期望精進自行開發衛星航電軟硬體、收集有利太空 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.看好桃園! 中央大學蓋醫院陽明交大也來了 - LINE TODAY

不少大學看上桃園的交通便利和腹地大,中央大學在八德設立分校,還要創辦醫院,目前已送到衛福部審查。而剛合併的陽明交通大學,也看中桃園,要在青埔 ... 於 today.line.me -

#23.國立中央大學- 维基百科,自由的百科全书

本文介紹的是台灣桃園的大學。關於江蘇南京的大學,見國立中央大學(南京)。 國立中央大學. National Central University. 於 zh.wikipedia.org -

#24.轉知公告]國立中央大學桃園學研究中心辦理「歷史課綱中的 ...

響應110年桃園市立圖書館文學閱讀推廣活動,國立中央大學桃園學研究中心特於110年7-9月每周周末時段舉辦臺灣史系列講座,講座共計12場次,年代橫跨荷 ... 於 www.typl.gov.tw -

#25.野餐推薦景點》中央大學小木屋鬆餅 大草皮下午茶野放時光 ...

倒是很推薦大家可以到台大或是桃園中央大學來這兩間校園裡都有大草皮及小木屋鬆餅因為台大我們已經去過了.最近就臨時起意跑到桃園中央大學來~~ 於 yukiblog.tw -

#26.垃圾清運路線即時查詢系統: 首頁| 桃園市政府環境清潔稽查大隊

透過每輛垃圾車均加裝GPS衛星定位器,查詢所在位置附近清運點與垃圾車即時路線,方便選擇最佳的垃圾清運位置與時間. 於 route.tyemid.gov.tw -

#27.冷空氣逐漸減弱北台灣天氣偏涼30日起鋒面快速掠過12/2可能創 ...

中央大學 大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象. ... 減弱,氣溫逐日回升,北海岸及東半部有局部雨,桃園以南晴時多雲,中南微熱早晚涼。 於 www.taiwannews.com.tw -

#28.国立中央大学(台湾桃园)小组 - 豆瓣

本小组为台湾桃园的国立中央大学(National Central University) 的交换生、陆生专用群。本群欢迎所有台湾交换、读研的同学加入;欢迎所有老生、在读生和希望申请台湾 ... 於 www.douban.com -

#29.桃園榮服處與國立中央大學交流研討學用合一學以致用

徐偉光處長表示,感謝中央大學提供優質課程,致力推動輔導退除役官兵透過就學、職訓等多元方案,培養職能及就業力。由於政府推動募兵制政策,退除役官兵年齡已不侷限於服役 ... 於 www.vac.gov.tw -

#30.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#31.中央大學,十萬棵樹的森林大學- 深度旅遊 - 微笑台灣

最得師生和遊客鍾愛的景點,莫過於「百花川松林步道」。百花川是連接桃園大圳的引水渠道,橫貫中大校園。這段兩百五十公尺的觀景步道,水 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#32.桃市府、中央大學簽推動太空產業合作意向書 - Yahoo奇摩新聞

目前太空科技已然成為下階段產業發展的重點,而中央大學在太空科技及遙測方面為國立大學中的領航者,其深耕太空領域多年,因此為促進桃園航空太空城發展、 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#33.國立中央大學雲端租屋生活網

國立中央大學校外賃居網 ... 桃園市平鎮區中央路115號. 2020-08-10 國立中央大學. 3667. 元/月. Photo. 房間出租套房3間. 透天| 套房5坪. 桃園市桃園市中壢市中央路216 ... 於 house.nfu.edu.tw -

#34.【桃園】中央大學櫻花/ 友好之櫻/ 中大湖畔粉嫩浪漫河津櫻

春暖花開百花綻放這季節就是要去賞花, 位於中壢的中央大學春天就有櫻花可賞, 相較一些熱門賞櫻景點這裡人不會太多, 加上校園很漂亮感覺就是一個賞 ... 於 nancyik2001.pixnet.net -

#35.大草皮玩樂.免費景點.下午茶.親子同樂【中央大學小木屋鬆餅 ...

平價的【小木屋鬆餅】,之前在桃園區也品嚐過,這次來到中央大學內的【小木屋鬆餅】,多了一份視野寬闊的感覺,在這用餐特別的輕鬆自在,價格表請大家 ... 於 www.mylovefamily.tw -

#36.桃園中央大學- Google My Maps

Open full screen to view more. 桃園中央大學. Collapse map legend. Map details. Copy map. Zoom to viewport. Embed map. Download KML. 45,078 views. 於 mapsengine.google.com -

#37.中央氣象局及中央大學三方共同簽署「桃園市海岸環境監測合作 ...

桃園 市長鄭文燦今(7)日在市府代表桃園市政府與中央氣象局、國立中央大學共同簽訂「桃園市海岸環境監測合作協議書」,並由國家海洋研究院副院長吳朝榮 ... 於 www.tyoca.gov.tw -

#38.国立中央大学語言中心(桃園) - PAPAGO台湾留学支援室

2学期以上の申し込みで、ビザの申請用入学許可書交付。 国立中央大学は、桃園市に位置する名門国立大学です。特に宇宙、防災、ナノテク等 ... 於 www.papago-taiwan.com -

#39.扯!警大生網購走私大麻遭海關查獲、被開除學籍收押| 社會萬象

今年7月間,一名就讀中央警察大學的20歲許姓男子,於網路從加拿大訂購第二 ... 之人,共同運輸第二級毒品大麻,郵件包裹則寄送到許男位於桃園的老家。 於 www.nownews.com -

#40.轉知】國立中央大學與桃園市文化局合辦之「物、空間與歷史記憶

公告單位:研究推動組╱ 徵求單位:國立中央大學/ 公告類別:研討會及徵稿 ... 國立中央大學訂於109年10月16(星期五)及17日(星期六)辦理與桃園市 ... 於 www.acad.ntnu.edu.tw -

#41.中央大學的中古屋新屋共有213 筆出售中

新增日期:2021-11-15. 64.08坪, 512萬. 有巢氏-中央大學美田小坪數好利用.近新屋中壢民族路交流道.,土地. 桃園市中壢區五權段. 0房0廳0.0衛. 樓層: 0/ 0. 於 www.housebe.net -

#42.桃園最美校園!中央大學票選新十景中大湖票數居冠 - Yes123

記者李容萍/桃園報導〕國立中央大學校區坐擁得天獨厚的校園美景,得到許多偶像劇組的青睞成為拍片場景,也是年輕朋友最喜愛的約會地點、親子假日休閒 ... 於 www.yes123.com.tw -

#43.中央大學家教中心- 桃園 - 家教網

桃園 家教-(中央大學家教),師資是由大學生,研究所生,畢業生,老師都有耐心及愛心,富家教經驗可教導正確讀書方法,中心老師都可以免費試教一小時,可看證件確認身份 ... 於 www.tutors.tw -

#44.中央大學國際產學聯盟與桃園捷運共築「智慧捷運」願景

在2018年上半,桃園捷運已與中央大學國際產學聯盟和多名教授接洽,期望運用中央大學之「物聯網」、「大數據分析」和「企業資源規劃」等幾項尖端技術與專業 ... 於 www.gloria.org.tw -

#45.【桃園中壢】中央大學。跟著偶像劇逛校園 - paula's blog

國立中央大學地址:桃園市中壢區中大路300號參觀資訊:免費參觀開車到大門可以抽停車券出校門繳費官方網站:由此進paula今天要來去逛校園喔~ 於 peihsuan0729.pixnet.net -

#46.桃園親子餐廳》LALA Kitchen 新美式餐廳中大店. 隱身在中央 ...

LALA Kitchen新美式餐廳中大店鄰近中大操場、中央大學大草坪,吃飽飯後可以來活動一下,輕鬆的桃園半日遊都在中央大學裡度過了. 於 bobowin.blog -

#47.【藻礁公投吵什麼】生態篇 - 環境資訊中心

三接坐落在桃園大潭海域,引起環保團體的反對,守護藻礁公投將於12月18 ... 於臉書發文:「2015年,我要求農業局委託中央大學進行藻礁調查,中央大學 ... 於 e-info.org.tw -

#48.桃園客運

桃客快訊:租車業務洽談電話03-3335566.3351188 傳真03-3753808 由於新冠肺炎疫情日益嚴峻,為降低交通人潮可能的防疫風險,請民眾搭乘大眾運輸時務必配戴口罩。 於 www.tybus.com.tw -

#49.中央大學與桃園市府合作計畫2023年登陸月球極區

中央大學 為扎根基礎航太教育、促進桃園航空太空城發展,校方今(6)日宣布,與桃園市政府攜手合作,共同推出第一個跨出地球低軌道,挑戰「深太空」。 於 newtalk.tw -

#50.看好桃園! 中央大學蓋醫院陽明交大也來了 - 民視新聞

不少大學看上桃園的交通便利和腹地大,中央大學在八德設立分校,還要創辦醫院,目前已送到衛福部審查。而剛合併的陽明交通大學,也看中桃園,要在青埔 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.桃園八德沒有區域醫院中央大學籌設中大醫院、預計2027年營運

中央大學 在八德區籌設中大醫院,企圖打造新世代智慧醫療照護體系,計畫書已通過桃園市醫事審議委員會審核,預計2027年營運。除了中大,清大、交大也正 ... 於 news.pts.org.tw -

#52.桃園學研究中心

桃園 學研究中心. 國立中央大學歷史研究所 32001桃園市中壢區中大路300號(人文社會科學大樓305室)。 TEL:03-4227151轉33750 FAX:03-4255123 於 140.115.197.43 -

#53.國立臺北商業大學

桃園 校區. 訊息公告. 【轉知】國立中央大學大學社會責任實踐(USR)計畫訂於110年12月14日(星期二)辦理「桃園社企小聚-唯有同理,永不「妥」協」線上討論會 2021-11- ... 於 www.ntub.edu.tw -

#54.國立中央大學- 「物、空間與歷史記憶:2020桃園學研討會」

來(發)文機關:國立中央大學主旨:本校訂於109年10月16(星期五)及17日(星期六)辦理與桃園市文化局合辦之「物、空間與歷史記憶:2020桃園學研討 ... 於 www.usc.edu.tw -

#55.桃園市平鎮區房屋出售,中央大學別墅,買房、買屋 - 樂屋網

桃園 市平鎮區房屋出售中央大學別墅、房屋資訊就看樂屋網。樂屋網提供桃園市平鎮區房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#56.桃園市中壢遊記﹞國立中央大學橘紅耀眼綿延數百公尺之木棉花道

桃園 市中壢遊記﹞國立中央大學橘紅耀眼綿延數百公尺之木棉花道,粉嫩吉野櫻、雪白流蘇齊綻中~(2019/04/04花況) /北台灣最美木棉花道/中壢免費 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#57.災害情報站> 即時災情> 本日即時災情 - 中央災害應變中心

【陸上交通事故】【25日桃園市大園區中正東路「大園交流道」附近3車車禍,救出6人(2人無生命徵象、4人輕傷)送醫】, 救災救護指揮中心, 110-11-25. 於 www.emic.gov.tw -

#58.中央大學[國立中央大學(台灣桃園)]

國立中央大學(National Central University),簡稱中大,是一所坐落於中國台灣桃園市的綜合研究型公立大學,為桃園地區最具聲譽之學術、科學研究及學術網際網路之 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#59.中央大學河津櫻浪漫綻放!呵護10年成湖畔美景「感謝爹娘」

時序進入初春,位於桃園市中壢區的中央大學中大湖畔的河津櫻已陸續綻放,農曆春節連續假期將屆,預估將進入盛開期,最近天候放晴吸引不蜜蜂飛舞採蜜, ... 於 travel.ettoday.net -

#60.桃園「中大國民運動中心」開幕5天試營運免費體驗 - 蘋果日報

桃園 市政府與中央大學合力興建,座落於中央大學校園內的「桃園市中大國民運動中心」,今天(9日)舉行開幕典禮,由桃園市長鄭文燦與中央大學校長 ... 於 tw.appledaily.com -

#61.國立中央大學| 大學問- 升大學找大學問

國立中央大學,溯自1915年之「國立南京高等師範學校」,1928年改名為「國立中央大學」,1931年中日戰爭爆發,一度遷校重慶 ... 學校地址, 桃園市中壢區中大路300號 ... 於 www.unews.com.tw -

#62.富貴角低溫12.3度吳德榮:北、東部有短暫雨 - MSN

... 根據氣象局網站,今天清晨本島平地最低溫為新北市富貴角、桃園市楊梅區攝氏12.3度。 ... 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象. 於 www.msn.com -

#63.本校地址配合變更為「32001桃園市中壢區中大路300號」

國立中央大學為因應桃園縣自103年12月25日升格為直轄市,本校地址配合變更為「32001桃園市中壢區中大路300號」. 瀏覽數 141. 友善列印; 分享. 於 gao.tpcu.edu.tw -

#64.有關桃園市政府與國立中央大學(以下簡稱中大)及國立臺灣 ...

一、為加強本府同仁與學界互動,因應日後市政發展,本府規劃與中大及海大合辦學分班,由本府提供上課場地,進修費用同仁自行繳納,並於110年4月7日 ... 於 163.30.56.7 -

#65.TOP 10 桃園市國立中央大學附近人氣飯店推薦 - Agoda

國立中央大學飯店及各類住宿 ... "2019年五月初週日入住雙床房。房間非常寬敞,乾淨,天花板、浴廁衣櫃等等看起來也都重新粉刷、整修過,所以煥然一新。飯店人員的服務也非常 ... 於 www.agoda.com -

#66.桃園市中大國民運動中心-中央大學體育室 - Facebook

桃園 市中大國民運動中心-中央大學體育室. 3149 likes · 51 talking about this. 中大國民運動中心為全國首創地方政府與大學合力建設,由中央大學負責營運規劃管理, ... 於 www.facebook.com -

#67.国立中央大学 | - 台湾留学センター

中央大学 は桃園市に位置する国立大学です。桃園国際空港からは車で約20分の場所に位置しています。1962年に創立され、現在では、8学部、22学科、54の大学院があります ... 於 tw-ryugaku.com -

#68.【國立中央大學】桃園大學社會責任(USR)聯盟創新與傳承工作坊

為凝聚桃園地區各方資源,群策群力解決區域發展議題,善盡大學社會責任,國立中央大學社會責任辦公室籌組「桃園USR聯盟」,並簽訂合作備忘錄,希冀定期交流USR推動成果 ... 於 usr-fishingvillage.ntou.edu.tw -

#69.中央大學 - 桃園觀光導覽網

來到這裡你可以徜徉在蒼松夾道的百花川松林步道下,可以大口呼吸隨風飄散的桂花香氣,可以一轉頭就輕易地將廣大的草皮綠地、柳絮垂影碧波蕩漾的中大湖景,和國內知名雕塑家 ... 於 travel.tycg.gov.tw -

#70.中壢客運 租車包車遊覽車旅行社旅遊

票價(自109年9月7日起實施) · 自109/9/7起原「172中壢-中央大學-高鐵桃園站」縮駛為「172中央大學-高鐵桃園站」. 自110/6/1起,「172中央大學-高鐵桃園站( ... 於 www.chunglibus.com.tw -

#71.台湾中央大学_百度百科

台湾中央大学(National Central University),简称“中大”,位于中国台湾省桃园市,台湾最具学术、科学研究声誉之顶尖综合性大学之一。是台湾地区教育主管部门直属并 ... 於 baike.baidu.com -

#72.「桃園城教育遊」 中央大學與桃園市政府教育局攜手推動跨域 ...

中央社訊息服務20211116 11:28:05)國立中央大學與桃園市政府教育局共同打造「桃園城教育遊」跨域選修課程,讓桃園市高中生及專一到專三的學生, ... 於 times.hinet.net -

#73.【轉知】國立中央大學「桃園大學社會責任(USR)聯盟創新與 ...

說明: 一、活動目的:為凝聚桃園地區各方資源,群策群力解決區域發展議題,善盡大學社會責. ... 【轉知】國立中央大學「桃園大學社會責任(USR)聯盟創新與傳承工作坊」. 於 rd.nkuht.edu.tw -

#74.中央大學與桃園教育局推動跨域選修課程

【大紀元2021年11月16日訊】(大紀元記者陳建霖台灣桃園報導)國立中央大學與桃園市政府教育局共同打造「桃園城教育遊」跨域選修課程,讓桃園市高中生 ... 於 www.epochtimes.com -

#75.桃園市 - 109學年度大專校院一覽表

公私立, 體制, 學校名稱, 學校地址, 學校網址. 公立, 一般大學, 國立中央大學, 桃園市中壢區中大路300號, 網站連結. 公立, 一般大學, 國立體育大學, 桃園市龜山區文化 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#76.桃園國立中央大學地址 - 雅瑪黃頁網

搜尋【桃園國立中央大學地址】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#77.【國立中央大學】11/4, 11/17, 11/26 @桃園| 教學設計與計畫 ...

清華大學竹師教育學院英語教育中心黃芸茵助理教授講題:負責任的研究行為與寫作. 第四場:文案設計-如何創作吸引人的 ... 於 www.dlc.ntu.edu.tw -

#78.中大華語に関する疑問解決&語学留学に中壢がお薦めな理由 ...

桃園 市中壢区にある国立中央大学語学学校(國立中央大學語言中心華語課程)に通っている方からのレポートです。 桃園市中壢区にある語学学校・中央 ... 於 www.fun-taiwanzine.com -

#79.桃園買屋,中壢買房子,住宅出售,36.81坪,898萬元- 591觸屏版

近新屋交流道、文化國小、新明國中、新明市場五權公園、五楊高架直通台北、中壢高中、中央大學 2.採買鄰近3市場,採買超方便 3.格局方正,屋況保持良好,看了就是"尬意" 於 sale.591.com.tw -

#80.衛星雲圖| 交通部中央氣象局

選擇縣市, 總覽, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#81.中福路日領.電子包裝作業員.可轉正.周休二日且供餐. nn - 518熊班

中壢#內壢#徵才#桃園#供餐#週休二日#日領#久坐. 薪資待遇 時薪160 至427 元; 上班地點 桃園市中壢區中福路二段 地圖 地圖 ... 近中央大學 於 www.518.com.tw -

#82.全球綠色能源轉型新趨勢,長庚大學跨校技術媒合會打造產官學 ...

作者:長庚大學秘書室長庚大學於11月24日辦理跨校技術媒合會,攜手臺灣大學、臺灣科技大學、明志科技大學、中央大學、元智大學、中原大學、銘傳大學、 ... 於 news.sina.com.tw -

#83.國立中央大學【公司簡介】104人力銀行

【公司簡介】.。公司位於桃園市中壢區。產業別:其他教育服務業。應徵國立中央大學工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw -

#84.國立中央大學- 中大新聞

中大新聞 · HIT!職球對決2021中大企業博覽會強勢回歸 · 「桃園市中大國民運動中心」開幕試營運五天免費體驗 · 中大醫院通過桃市醫審會規劃2027年底開幕 · AI智駕車學生挑戰賽 ... 於 xn--fiq80yua78t.tw -

#85.中央大學與桃園榮服處、員榮醫療體系合作升級AI醫療產業

由國立中央大學、桃園市榮民服務處、員榮醫療體系共同推動「產、官、學、訓」合作方案,3日在桃園市副市長李憲明見證... 於 tyenews.com -

#86.站牌/ 中央大學正門(桃園市) - 雲端公車

查詢中央大學正門附近的公車路線: 133, 173, 132, 172 等... 公車路線. 於 yunbus.tw -

#87.國立中央大學- 中壢區- 桃園市 - 旅遊王

『中大湖景』:中大湖模仿南京大學玄武湖而建,拱橋、湖心亭和相思樹林構成優美的湖景,湖面光波淋漓,民眾可作在碼頭餵魚、賞景是中央大學著名的休閒所在。 ☆『百花川語 ... 於 www.travelking.com.tw -

#88.國立中央大學|工作徵才簡介|1111人力銀行

職缺招募|1915年創立至今,歷經100多年的耕耘,中央大學已成為國內少數歷史悠久、校景優美且校譽優良之頂尖大學。 ... 桃園市中壢區中大路300號. 公司電話. 於 www.1111.com.tw -

#89.跨境閩南文化連結 - 金門日報全球資訊網-

2021年閩南文化國際學術研討會將在12月9日、11日分別於(金門)國立金門大學、(桃園)國立中央大學登場。這是首次由金門縣文化局、桃園市政府文化局 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#90.NO.17 White House-中大附近最具水準的義大利麵 - 撰風旅食

NO.17 White House是中央大學後門一家如咖啡廳般典雅悠閒的義大利麵 ... NO.17 White House位於桃園市中壢區中央路216巷17號,其店名大概就是取自其 ... 於 jfsblog.com -

#91.桃園市中壢區國立中央大學校園游覽

國立中央大學---桃園市中壢區中大路300號。 www.ncu.edu.tw/ 校史:1915國立南京高等師範學校,1921國立東南大學,1928國立中央大學,1962在臺復校首 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#92.桃園『中央大學美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

桃園中央大學 美食餐廳推薦,桃園中央大學美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 胖食堂, 樂福找•倉, 我炸你吃芋頭餅平鎮店, 友竹居茶藝館, 嗑肉石鍋中壢中美店, ... 於 ifoodie.tw -

#93.桃園最美校園!中央大學票選新十景中大湖票數居冠 - 自由時報

〔記者李容萍/桃園報導〕國立中央大學校區坐擁得天獨厚的校園美景,得到許多偶像劇組的青睞成為拍片場景,也是年輕朋友最喜愛的約會地點、親子假日 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.蝦皮店到店門市查詢|營業時間:10:30-22:00|台北·新北·桃園

11/1-11/30為物流出貨及包裹到貨尖峰期,可能導致商品到貨、門市取貨等待時間較長之情況,請您見諒! 蝦皮店到店服務據點. 台北市(營業時間10:30-22:00). 於 shopee.tw -

#95.教育訓練 - 桃園區域網路中心

時間 民國年份 講義 報名網址 2021‑12‑29 110 本場次無提供 查看 2021‑11‑24 110 本場次無提供 已截止 2021‑09‑27 110 本場次無提供 已截止 於 www.tyrc.edu.tw -

#96.【創育機構-桃園市】國立中央大學產學營運中心

國立中央大學產學營運中心 · 地址: 桃園市中壢區中大路300號 · 電話: (03)4908851 · e-mail : [email protected] · 類別屬性:育成中心 · 官方網站: 進入 ... 於 sme.moeasmea.gov.tw -

#97.中大壢中官網 - 桃園市政府教育局

中大壢中官網| 國立中央大學附屬中壢高級中學,中大壢中,中壢高中,壢中,國立中壢高中,國立中大壢中,壢高. 於 www.clhs.tyc.edu.tw