查經班的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃錫培寫的 恩典腳蹤:內地會帶領中國大學生歸主行傳 和張文亮的 上帝手中的墨水筆:解經王子摩根都 可以從中找到所需的評價。

另外網站比勒菲尔德中文查经班-首页也說明:德国比勒费尔德基督教中文查经班欢迎您和我们相聚! 我们的主日崇拜时间为每周日15:00。 聚会地址: Bibelgemeinde e.V. Bünder Straße 5, 33613 Bielefeld.

這兩本書分別來自宇宙光 和校園書房所出版 。

世新大學 口語傳播學研究所 溫偉群所指導 楊婷歡的 基督教福音傳播之語藝分析 —以CGM福音宣教會《三十個論》為例 (2018),提出查經班關鍵因素是什麼,來自於口語傳播、語藝分析、幻想主題、符號匯流理論、三十個論、鄭明析、CGM福音宣教會。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 吳文星所指導 吳雅琪的 臺北基督教女青年會之研究(1949-1979) (2018),提出因為有 臺北基督教女青年會、中華民國基督教女青年會、世界基督教女青年會、國際非政府組織、婦女團體、中西文化交流的重點而找出了 查經班的解答。

最後網站Bible Study 查經班 - Alhambra True Light Presbyterian Church則補充:EXCEL Bible Study 精英組查經班 Wednesdays, 10:30amCantonese Senior CitizensSocial Hall (Basement)Contact: Paul Lam 週三, 上午10:30精英組查經班– 粵語交誼 ...

恩典腳蹤:內地會帶領中國大學生歸主行傳

為了解決查經班 的問題,作者黃錫培 這樣論述:

中日戰爭爆發時, 中國沿海諸省的知識分子和青年紛紛逃至後方。 他們遠離了父母、故鄉,擺脫了傳統文化的束縛, 加上生活困頓、前途茫茫,對戰爭充滿恐懼…… 內地會的宣教士們眼見神打開了福音的大門, 藉由英文查經班,以及各式的營會、退修會等, 關懷、撫慰青年學子的心靈,引領他們歸主。 抗戰勝利後,國共內戰又起, 內地會不得不撤離中國,轉進東南亞。 爾後,艾得理牧師落腳香港,繼續推動學生工作, 使得港、台兩地的學生團契遍地開花, 開啟了另一頁的華人學生福音工作。 這段歷史,有許多可歌可泣的感人故事, 更有一些基督徒大學

生效法宣教士,獻身作傳道人。 循著這些外國宣教士的足跡,我們看見了神恩典的腳蹤, 一步一腳印,終讓福音種子萌芽、成長,繼續不停遠播。

查經班進入發燒排行的影片

基督教福音傳播之語藝分析 —以CGM福音宣教會《三十個論》為例

為了解決查經班 的問題,作者楊婷歡 這樣論述:

以口傳播之期間及範圍最長最廣的即為基督教福音之傳佈。若用簡單的話來說明福音,就是「領受福的聲音」。兩千年前耶穌獨自一人對個人或群眾親自以口講述福音,從那時期開始計算起,這期間中有難以估算的龐大人數相信他所傳講的福音。時至今日,全世界有三分之一的人口接受以口傳揚的福音而使得基督教成為現今全球最大宗教。因此,本研究的宗旨目的在於基督教福音傳播之語藝分析,企圖了解如何早從沒有任何文字或書籍的西元前幾千年開始,憑藉著口語傳播的發展,能讓全世界三分之一的人相信認同基督教。以CGM福音宣教會《三十個論》為例,藉由分析在韓國發展四十年、在台灣深耕三十年的CGM福音宣教會,在口語傳播之語藝上有何種策略能使該

基督教派在短時間內群聚大量教友會眾。本研究將以《三十個論》課程為研究文本,首先進行文本分析來取得其中的幻想主題並登錄幻想主題;再將取得的幻想主題內容按照四大幻想主題進行分析並整理出覆誦的內容;接著再將四大幻想主題的內容剖析查找出其中的內容意識而整理出幻想類型;最後則將這樣的幻想類型綜合歸納出《三十個論》課程的語藝視野。本研究發現,《三十個論》課程符合符號匯流理論的戲劇化幻想,並且鄭明析牧師所提出的合法化機制成為覆誦的幻想主題,因此《三十個論》課程的語藝視野是基督教福音傳播的重要關鍵。關鍵字:口語傳播、語藝分析、幻想主題、符號匯流理論、三十個論、鄭明析、CGM福音宣教會

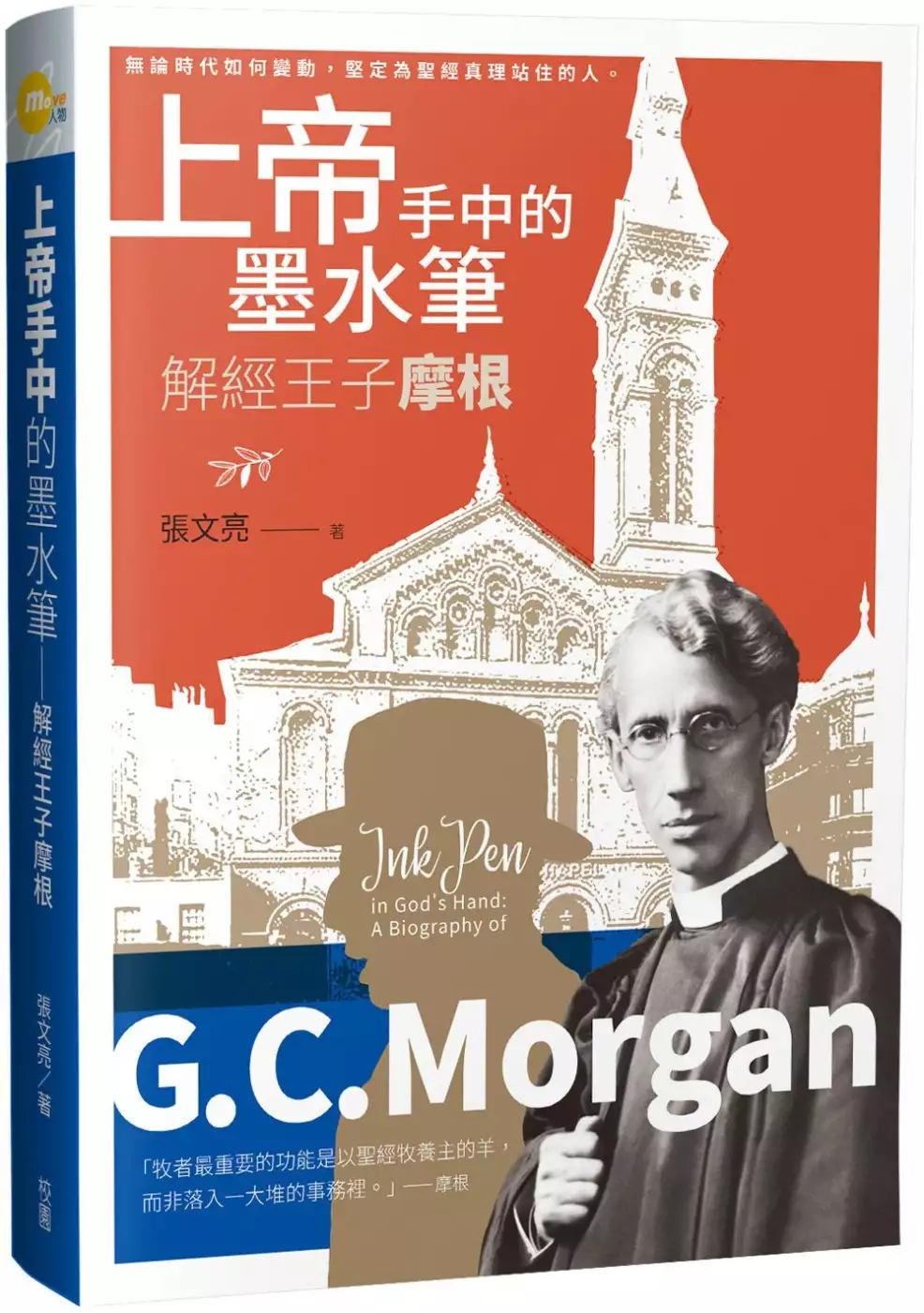

上帝手中的墨水筆:解經王子摩根

為了解決查經班 的問題,作者張文亮 這樣論述:

無論時代如何變動,堅定為聖經真理站住的人。 什麼樣的週五查經聚會,即使在遭遇空襲時也繼續? 人們為何爭相索取西敏教會的主日信息講章? 青年海外宣教運動的興起,誰是幕後的重要推手? 十九世紀,英國教育體制掀起一波「趕出上帝」(Exclusion of God)運動,又正逢自由派神學當道,兩者皆高舉人的理性及現代科學,以致聖經權威及基督教教義都受到嚴重挑戰。青年摩根也因此對信仰產生懷疑,直到他將自己完全交給神,不再是他為聖經辯護,而是讓聖經為自己辯護。 摩根(G. Campbell Morgan, 1863-1945)一生事奉的重心都在講解聖經,其中最著名的是

英國西敏教會「週五聖經之夜」的系統查經、開辦結合聖經學習與戶外活動的「曼迪斯里聖經營」,以及擔任美國「北野聖經營會」巡迴世界各地的講員。「北野聖經營會」是學生獻身海外宣教運動的發源地,無數青年在此營會決志宣教,造就宣教史上最大的青年海外宣教運動,摩根在其中扮演重要的推手。 摩根没有讀過神學院,但是他的信息講章,卻為神學院和傳道人所研讀,他從來不用任何宣傳和手腕吸引聽眾,但無論他到哪裡分享,總是座無虛席,真正的祕訣就在於認真研讀聖經,清楚而有力地傳講神的話語,站穩信仰真理的立場。摩根生前出版了七十二本著作,內容大多來自他的講道,西敏教會的主日信息則經整理彙編成《西敏講壇》(共計十冊)。

本書作者張文亮教授大量閱讀摩根的著作及資料,寫下這位屬靈榜樣的生平和事奉,獻給這一世代基督追隨者。無論時代如何變動,基督是一切的答案。

臺北基督教女青年會之研究(1949-1979)

為了解決查經班 的問題,作者吳雅琪 這樣論述:

創始於十九世紀中葉的基督教女青年會,戰後引進臺灣,1949年臺北基督教女青年會成立,係臺灣國際性婦女團體的先驅。臺北基督教女青年會的組織結構、人員編制、經營策略、舉辦活動、國際參與等皆具特殊性,有別於其他本土婦女團體,是一兼具國際性、服務性的非政府婦女組織。本文探討該會組織沿革、營運方式和經費管理、歷年重點活動等,闡明該會在地發展且連結國際的經緯,並評價其在戰後婦女團體中的角色和影響。該會創會後至1979年才以「臺灣女青年會」之名成為世界女青年會的會員。三十年間分別由董事會決策、各委員會策劃與執行、總幹事和幹事執掌會務行政、外籍顧問輔導會務發展,分層各司其職,同工並行,建立嚴謹的運作模式。臺

北女青年會雖以基督教為名,卻跨越宗教、國籍、性別之區分,兼容並蓄地廣納各階層的婦女大眾。該會義工、幹事及會友結成集體的婦女力量,發揮女性的能動性和社會角色。臺北女青年會身為國際非政府婦女團體,與同屬女青年會組織、具基督教博愛精神的國際非政府組織、在臺國際婦女團體等,相互協助和共享資源,順利推動會務和社會服務工作。該會經營特點是善用團體組織的關係網絡,從原先大幅接受外來援助,蛻變為具自主性並擁有資源,甚至可援助他國的團體。臺北女青年會的活動多元化。首先,在婦女服務方面,針對不同群體的婦女開設知識性活動、技能訓練及休閒娛樂活動,增強婦女的知能、擴大生活圈,促進女性的自我認知和成長,有助提升婦女社會

地位,該會扮演推展婦女社會教育的角色和功能。其次,在推動社會工作方面,依據臺灣社會和民眾需求,早期推動社會福利活動,長期開展社會服務工作,展現與時俱進的組織活力。貼近民眾和融入社區,組織婦女和青年的義工團隊,深入各地並帶動社區發展,促使組織的在地化。第三,在文化交流方面,對內舉辦文化活動,對外透過參與國際會議,將活動場域由臺灣延伸至國際,改善戰後臺灣因國際政治因素受阻的國際地位,與國際女青年會組織接軌。臺北女青年的成立象徵與國際接軌,其發展歷程中面臨內部人員和資金不足,外部國際局勢的阻礙,階段性地邁向國際,呈現戰後臺灣與國際連結的複雜面向。臺北女青年會屬於世界女青運動之一環,藉由婦女培力和社會

服務,以婦女集體力量在社會工作中實踐,達成女性領導變革的願景。關鍵詞:臺北基督教女青年會、中華民國基督教女青年會、世界基督教女青年會、國際非政府組織、婦女團體、中西文化交流

查經班的網路口碑排行榜

-

#1.【啟示錄】查經班 - 淡江教會

信仰造就. 【啟示錄】查經班 ... 本次查經將幫助您明白啟示錄中許多的預言、啟示與教導,歡迎您一起來研讀啟示錄,明白上帝對末世基督徒的心意與祂所賜下的永恆盼望! 於 tamkangchurch.com -

#2.查經班 - 香港基督教循道衞理聯合教會九龍堂

查經班. 但你所學習的、所確信的,要存在心裏,因為你知道是跟誰學的,並且知道你是從小明白聖經;這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是神所默示的,於 ... 於 kln.methodist.org.hk -

#3.比勒菲尔德中文查经班-首页

德国比勒费尔德基督教中文查经班欢迎您和我们相聚! 我们的主日崇拜时间为每周日15:00。 聚会地址: Bibelgemeinde e.V. Bünder Straße 5, 33613 Bielefeld. 於 www.cbk-bielefeld.de -

#4.Bible Study 查經班 - Alhambra True Light Presbyterian Church

EXCEL Bible Study 精英組查經班 Wednesdays, 10:30amCantonese Senior CitizensSocial Hall (Basement)Contact: Paul Lam 週三, 上午10:30精英組查經班– 粵語交誼 ... 於 www.atlpc.org -

#5.《歸正查經班》創世記 - Firstory

《歸正查經班》創世記上帝的創造是「有」、更「有」、更豐富的「有」。祂對我們這些在祂裡面的新造的人更是如此。而那些教導「虛無」的宗教,都是跟真理作對的。 於 open.firstory.me -

#6.查经班查经资料Small Group Bible Study Guides

查经班 查经和基督徒资源Small Group Bible Study Guides and Christian Resources. 於 www.bcbsr.com -

#7.周四晚查經班 - 宣道會錦繡堂

下周四再與曾牧師一起研讀《約翰福音》。 錦宣家周四晚查經班:約翰福音研讀. 時間:晚上7:30 講 ... 於 www.churchfairview.com -

#8.台灣信義會雙福教會- CCF查經班 - Google Sites

台灣華人基督徒查經團契(CCF). 時間:2018/3/2日起,每週五晚上7點~9點. 師資:蘇朱春永弟兄. 課程內容:創世紀(下). 費用:自由奉獻. Report abuse. 於 sites.google.com -

#9.Bible Study - 網上查經班

網上查經班 將講道以經文分類,讓您更快找到所需要的查經資料. 創世記,出埃及記, 利未記 ,民數記,申命記 · 約書亞記,士師記, 路得記, 撒母耳記上,撒母耳記下, ... 於 www.chinesemedia.org -

#10.波士頓華人查經班– Boston Chinese Bible Study Group

... 包括舊約和新約,我們有時也會邀請一些講員來講解與我們當前所學的內容相關的主題,我們還通過我們的團契在耶穌基督裡彼此支持和鼓勵。 BCBSG -- 波士頓華人查經班. 於 bcbsg.org -

#11.查經班Bible Study

藉著品嚐祂,藉著領受祂到我們的裡面,我們與神、也與眾人合而為一。 【 主日讀經... 查經班Bible Study • 講 ... 於 theological.asia -

#12.對查經班的一些想法/鄭經班- 會友園地- - 台北東門教會

您在今年初專欄裡的一篇文章,讓我相當有感觸。在2011-01-02〈新年頭新希望〉一文中,提到:「...且三民教會牧師也決定要「潦下去」開查經班(這讓我聽來 ... 於 www.eastgate.org.tw -

#13.成人查經班(影片) - 基督教華人教會教育研究中心

戴文峻牧師,攝於第一屆華人教會教育研討會,華神) 戴文峻牧師系列查經影片(創世紀) 戴文峻牧師系列查經影片(… 於 cccerc.org -

#14.CCF International 團契簡介

基督徒查經團契(簡稱CCF International)是一個非營利的基督教機構,於2002年正式 ... 巴西和日本等地陸續成立了查經班級,班級數已接近一千班(其中包括不公開地區)。 於 intro.ccfbible.org -

#15.查經班 - OC举目网站- 海外校園

查經班 · 這是飛機,不是汽車,沒法停! · 德國心與淚(俞培新、 陳慶真) · 海外校園與我| 白頭編輯話當年(蘇鄭期英)- [海外校園機構]30週年紀念專輯2022.07.13 · 北美華人 ... 於 behold.oc.org -

#16.處境查經班心得| 台灣教會公報新聞網

基督教歷史上有許多也許只是精神疾病,卻誤當鬼附而死亡的案例。我們該如何分辨?」引發成員討論。 這晚,查經班近30人,有不同教派的信徒、神學院老師 ... 於 tcnn.org.tw -

#17.慕道查經班講義增訂本do026 - 浸信會出版社

慕道查經班講義增訂本do026 適合渴慕真理的朋友查考聖經,可以認識真神,明白真道。初信主的基督徒查考聖經,可以更了解基督的道理,靈命日漸成長,得著在世行事為人的 ... 於 www.bappress.org -

#18.歡迎加入國際免費查經班BSF(BIBLE STUDY FELLOWSHIP ...

Bible Study Fellowship (BSF International) 是國際性的查經班,幾乎遍佈全世界,台灣在台北也有開班喔!離我這最近的婦女晚間查經班在郊區, ... 於 juiminc.pixnet.net -

#19.為何要查經- 盧俊義- 信仰與生活- 台灣基督長老教會

從九年前開始帶兩個查經班,到後來帶三個、四個班,直到今年連續增加兩個班,且目前讀的分別是「使徒行傳」、「出埃及記」、「馬可福音」,和「馬太福音」。除了「出埃及記 ... 於 www.pct.org.tw -

#20.禮拜三國語查經班

地點: 教會飯堂聚會內容: 唱詩、互禱、查經、媽媽組、福音電影等。 聯絡人:汪君華姊妹[email protected] (954-475-1833). Wednesday Bible Study ... 於 www.cbccs.org -

#21.查經班 - 台北市浸信會沐恩堂

(詩篇119:105). 我實在告訴你們、就是到天地都廢去了、律法的一點一畫也不能廢去、都要成全。 (馬太福音5:18). 聚會時間:. 查經班: 每周四下午1:30-3:00. 於 www.muen.org.tw -

#22.百城:查经班, 团契, 教会 - 生命季刊

我妻子则是在华盛顿的乔治城大学(Georgetown University)的查经班信主。校园团契不仅带领我们信主,更带领我们度过属灵生命成长的最初阶段。 几年 ... 於 web.cclife.org -

#23.國際CBSI查經班 - 台南浸信會恩慈堂

緣由台南浸信會恩慈堂國際社區查經班於2017年10月27日開班,課程內容與教材由擔任Community Bible Study International Caleb/Ambassador的旅美骨科知名學者安介南教授 ... 於 gct.org.tw -

#24.【教會消息】英文查經班 - 淡水基督長老教會

7/9(六)起,英文查經班開始上課,時間:每週六上午10:00∼12:00。地點:禮拜堂副堂,歡迎會友可向辦公室陳百加幹事報名上課。 於 www.mackay.org.tw -

#25.初級查經班 - 北門聖教會

初級查經班於8/14(日)開始實體聚會,10:00-10:50在B01教室上課,請大家請有興趣的朋友參加。 補課 ... 於 w3.nghcc.org.tw -

#26.進深查經班:佳美BSF - 佳美家聚集

進深查經班:佳美BSF ... BSF 是Bible Study Fellowship的簡稱,BSF International 主要提供深入的聖經研讀教導,已有超過35多萬人參與的國際性查經團契。 於 wcc.wlmtw.org -

#27.查經班BIBLE STUDY CLASS | ECCT

週三查經班. WEDNESDAY BIBLE STUDY. Copyright © 1976-2022 | 塔可馬華人證道堂| Evangelical Chinese Church of Tacoma | Privacy Policy. 於 www.ecctacoma.org -

#28.『生命之道』查經課程– SCBC

經文講解以影片播放,由中國神學研究院老師及同工以粵語講解。 對象. 重生得救的基督徒,願意委身研讀神的話, 並承諾穏定出席查經聚會,不遲到早退。 於 www.scbc.com -

#29.成人主日查經班課程 - 恩光堂

教會開設有成人查經班課程,詳情請留意最新公告,及主日PPT訊息報告。 聯絡. 402 台中市南區國光路225號; No. 225, Guoguan Rd., South Dist., Taichung City, ... 於 www.en-guang.org -

#30.小組資訊|中文查經班|Vic - 蒙福之家雙語教會

本查經班起初是設計給因工作緣故只有晚上有時間的弟兄來參加(目前參與者已不限性別和年齡層),於每週三晚上八點聚集在一起,由Pastor Vic帶領逐卷逐章研讀聖經。 於 hobchurch.org.tw -

#31.南門查經班

南門查經班. 電話/ 06-2136232 傳真/ 06-2136194. Email / [email protected]. . 會址/ 70049 台南市中西區南門路117號. 財團法人台灣基督長老教會台南 ... 於 www.tainan-southgate.tw -

#32.浅谈丨参加查经班多年,信仰生命仍停滞不前的三点原因

基督徒生命的成长离不开持之以恒的读经、祷告、礼拜以及参加各类团契、查经班。不过有些弟兄姐妹参加了不少团契与查经班,但感觉灵里仍然贫乏,没有 ... 於 www.christiantimes.cn -

#33.中文查經班Terre Haute Chinese Bible Study Fellowship

中文名稱:中文查經班英文名稱:Terre Haute Chinese Bible Study Fellowship 分類:教會國別區域:美國代表人: 邱殷美國碼:+1 電話:812-299-8671 於 church.oursweb.net -

#34.在查經班裡經歷神恩

我自己數算在查經班裡所經歷的恩典,也看到其他的弟兄姊妹比我更仔細認真的在學習神的話語,經歷神滿滿的恩典,有一位姊妹告訴我,她原來是自卑,沒有信心的人,但是她看見 ... 於 www.bibleexposition.org -

#35.期待我們的青少年查經班- 第十四輯-

我也馬上要他們負起責任,一定要將孩子送來,且是準時送到教會來。他們也跟我一樣,馬上答應下來。就這樣,國、高中生的查經班從十月第一個主日開始 ... 於 chungi.biblekm.com.tw -

#36.查經班 - 自由教會Freedom church

恩典的巨響查經班. 罪在說話時很大聲,但恩典說話卻是巨響。 若您想要按真理來認識神,又不希望添加太多「人工香料」,那麼來參加恩典… 閱讀更多. 追蹤FB恩典粉絲團 於 freedomchurchtw.org -

#37.查經班/禱告會– IPCF

(視訊) 週三查經班主題. 7/13 開始: 成全的律法-耶穌的比喻. 1 得人如得魚. 2 失味的鹽. 3 光和燈臺. 4 犯罪的肢體. 5 眼睛是身上的燈. 6 飛鳥與野花. 於 ipcf.net -

#38.讀經查經班 - 蒙市聖湯瑪斯天主堂

讀經查經班. 1、芥子讀經班 * 主日彌撒後11:15 – 12:30。 地點:第三教室。聯絡人:劉鎮邦323-464-5976。 * 主題:弟茂德前後書。 成立於2003年8月,恭讀天主的聖言\ ... 於 www.chinesecatholic.org -

#39.姐妹查經班許雅琳- CCCNJ臺語堂20周年紀念特刊 - Udn 部落格

台語堂姐妹查經班是專為姐妹們設立的團契,為使姐妹們在週間也有機會相聚,我們的聚會時間;都固定在每週二早上十點到中午十二點。 於 blog.udn.com -

#40.什麼!? 接下來是查經班時間!! 陽光才子邱健榮受洗見證分享

開心地與大家吃完飯後,卻沒想到接著來的是所謂的「查經班時間」,還記得我高中大學 ... 藉由一段經文(約翰福音9:6-7)去討論耶穌的行為舉止以及盲人的信心,我從耶穌的 ... 於 www.taiwanchurch.org.tw -

#41.台語讀經查經班 - 台灣基督教會義光教會-上帝公義之光

義光教會台語讀經查經班聚會時間:每禮拜五上午11:00-12:30 聖經版本:現代台語譯本漢字版與和合本(對照查考) 聚會方式: 1.輪流以台語閱讀當日查考之經文 於 www.gikong.org.tw -

#42.成人英文查經班 - 台北行道會

成人英文查經班. 透過簡明的英語,逐章閱讀聖經,來認識基督徒所相信的究竟是什麼. * 免收費隨時可上課. 活動時間. 2020/2 起持續進行 每週六 10:00~12:00. 於 tpechurch.com -

#43.婦女查經團契 - 台北信友堂

2003年9月,神感動姊妹們有一致的看見,向教會反應成立婦女查經班,將幾個姊妹/媽媽小組,集中在每週二的早上,依姊妹的年齡層,及為嬰兒和媽媽準備的親子小組,分組 ... 於 www.hfpchurch.org.tw -

#44.英語查經班

英語查經班( English as Second Language) 週五早上9: 30 ~11:30 am… 於 wrmc321.wordpress.com -

#45.慕道友也愛參加查經班! - 信望愛聖經

我參加了一個國際英文查經班BSF (Bible Study Fellowship ... 因為有好多人就是因為參加查經班,認識了神奇妙的愛,才開始找教會受洗成為基督徒。 於 bible.fhl.net -

#46.處境查經班

處境查經班 ... 歐洲最知名人物馬丁路德,如何被推上現代化的神壇? 今年是宗教改革505週年,在宗教改革紀念日前夕,濟南講堂與鷹出版社將透過學者Christine Helmer所著《路 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#47.機構簡介Organization | Bible Study Ministry - 互道查經

BSM互道查經(五向度讀經法) – 由有志查考聖經服事教會的基督徒組成,藉著簡易互道 ... 包括有主日學導師培訓班, 主領教會讀經日, 講道聚會, 主日學聖經班和查經班等等. 於 www.biblestudyministrylimited.org -

#48.川崎查經班 - 東京國際基督教会

川崎查經班致力於成為本會弟兄姐妹們的週間聖經加油站,川崎查經班更致力於成為主在川崎及橫濱地區的福音窗口和宣教基地,歡迎邀請附近的慕道友及弟兄姐妹們前來參加。 於 www.tic-ebisu.com -

#49.查經班-台灣基督長老教會雙連教會

查經班 · 以弗所書第一講. 以弗所書查經課程在疫情期間,我們將在線上推播「以弗所書的查經課程」,藉著再一次研讀以弗所書來思想教會存在的目的,以及我們參與教會的使命! 於 www.slpctaipei.org -

#50.彰化縣基督教青年會YMCA

英文查經班. 彰化YMCA · 社會服務 · 活動課程 · 營會&國際; 義工服務. 500彰化市民族路267號3樓| TEL:04-7225625 | FAX:04-7225635. Copyright © 2013 Chunghua YMCA. 於 www.changhua.ymca.org.tw -

#51.查经班-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

女青定期举行各种福音聚会,如查经班、灵修小组或圣经讲座等,分享福音信息;亦於房间内摆放圣经、《号角》、《中信》等基督教刊物,供住客取阅。 於 context.reverso.net -

#52.A8查經班

A8查經班. 9 3 月, 2022 michelle A8長庚關懷中心, Uncategorized, 最新消息 0 · Previous. 2022年職場感恩禱告會. Next. 家長共學-[一路愛到底]. 於 peace.org.tw -

#53.查經班 - 內湖信友堂

查經班. 每日靈修-馬可福音. 主日崇拜線上直播. 講道MP3. 教會週報. 週四線上禱告會. 教育中心. 教會消息. 教會代禱. 內湖信友堂影音信息. 信息摘要及默想經文 ... 於 npfc.mychurch.tw -

#54.Bible Study查經班- 中央浸信會

粵語. 初信栽陪班成人(一至七年級) 查經班夫婦查經班長青查經班. 上午十一時. 門訓查經班. 下午三時. 國語. 慕道班馬可班初信成長八課青年班親子班中年班長青班. 於 www.centralbaptist.org.au -

#55.如何訓練查經班組長運用「十步釋經法」?

一個成功的查經班,有不少元素,諸如查經的教案、領組的技巧、組長的熱誠、組員的投入等等,都不能忽視。在這些元素之中,查經的教案(lesson plan)是最基礎的,是整個查 ... 於 www.sagos.org -

#56.與眾不同的社區英文查經班-如何學好英文的祕訣之一

說真的,英文聖經實在值得查考,用字遣辭已到千錘百鍊的地步,聖經中有故事,有對話,有隱喻,有詩歌,有箴言,絕非坊間補習班的零碎教材可比。經文查畢, ... 於 www.peopo.org -

#57.2022-02 中壢工福中心查經班 - 工業福音團契

時當二O一七年,查經班同工團隊有仁愛傳道、慧琴師母、惠婷姊妹及偉銘弟兄,及剛從印尼回國的徐明德牧師也加入。因十多年來,慧琴師母在桃園移民署服務站 ... 於 tief-tw.org -

#58.關於我們– 國際社區查經班(CBSI) 台灣

社區查經班(CBS) 是一個跨教派的福音事工,起源於1975年在美國華盛頓特區成立的一個查經班。截至目前為止,全美國已經成立超過600個社區查經班。許多人因著參與社區查 ... 於 cbsi-taiwan.org -

#59.查經班 - 基督教宣道會中壢堂

查經班. 查經班. 蒙福之路(出、利、民、申)-下學期 3/6(六)上午9:00 開始上課。 歡迎弟兄姊妹隨時參加。 文章導覽. 上一篇 2020聖誕節活動 ... 於 chmacc.org -

#60.週間查經班小組 - 新竹國際基督教會

週間查經班小組. Nothing Found. It seems that we can't find what you're looking for. Perhaps searching can help. 主日聚會地點. 地址:新竹市東區關新路53號4樓. 於 www.hsinchucoc.org.tw -

#61.什麼是查經班? - 基督教果園

上帝的話就是真理,祂亦是真理的本體。 當我們知道這個原則後,我們查經便比較清晰,因為有了『方向』。 於 sowingintheworld.blogspot.com -

#62.英文查經班的事奉-劉家煜 - 台北基督徒聚會處

六年前有幾位弟兄姊妹,要求我在教會開設英文查經班,其目的有二,就是以英文查經的方式傳播福音,以及造就信徒。當時我對此毫無經驗,同時也沒有過此 ... 於 www.taipeiassembly.org -

#63.主日查經班 - 哈利路亞

主日查經班. 一、宗旨:探討聖經真理,弘揚基督福音,陶治個人靈性,培養個人人格,增進團契生活,事奉教會及關懷社會。 二、查經時間:每星期日上午8:20~9:20. 於 101.haleluya.com.tw -

#64.週四查經班 - 大雅信望愛教會

週四查經班. 2021-12-23羅馬書分享曾牧師46-使徒行傳悔改赦罪的道2 · 2021-11-18神的能力與智慧 · 2021-10-21馬太福音11章28到30節得安息. 於 dyswa.org -

#65.Waukesha 查经班 - 米城中華基督教會

Waukesha 查经班建于2006年,刚开始时只有4个家庭,后来人数. 快速增加。期间也有不少家庭由于工作的原因离开了,但目前为止. 仍约有20个家庭参加查经。Waukesha 查经 ... 於 ch.cccm.net -

#66.查經班| Saccic - 以馬內利教會

查經班 · 網上奉獻. ZH. ZH, EN. 聖經學習. DennisMetcalf.png · 學習者的七項原則. 2021 年. The Story of Scripture.jpg. 聖經故事. 2020 年. Open Book. 待定. 於 zh.chineseimmanuel.org -

#67.英文查經班 - 校牧處- HKBU

英語查經班. 聖經是基督教信仰內容的主要經典,也是全球最暢銷的書籍。聖經內容豐富,是值得查考研究的著作。英語查經班由外籍老師或義工帶領用英語查考聖經,聚會為每 ... 於 www.chap.hkbu.edu.hk -

#68.周五查經班

周五查經班 · 首頁 · 查經資料庫 · 何西阿書 · 提摩太後書 · 提摩太前書 · 撒迦利亞書 · 但以理書 · 以賽亞書 · 馬可福音 · 使徒行傳 · 哥林多前書 · 哥林多後書 ... 於 www.fbshk.org -

#69.士師記(下)查經班(報名截止) - Kua Global 跨越

士師記(下)查經班(報名截止) ... 「士師記」記載以色列人定居在所承受為業之地之後,那時以色列人剛結束多年的飄泊, 卻仿效迦南人的神明和習俗,以色列人 ... 於 kuaglobal.org -

#70.【立志讀經,卻常常半途而廢?】欒大瑜:要有進度、有系統

欒大瑜:要有進度、有系統、有思考、有討論. 李容珍 追蹤. BSF查經班. 於 www.ct.org.tw -

#71.聖經信息協會舉辦查經班 - 基督教週報

聖經信息協會舉辦「《約書亞記》、《士師記》、《路得記》」查經班,於九月十一日至十二月四日,分別假香港懷恩浸信教會(禮拜一上午九時三十分至十一 ... 於 www.christianweekly.net -

#72.ZOOM查經班目錄 - 挪亞研經會

請到時點擊"參加直播查經“裡的ZOOM圖標或頁面底下的鏈接參加參加查經班。到時在網上見。如有問題,請電: 0416 227 468 Eileen 0416 117 468 Graeme (李牧師). 於 noahbiblestudy.org -

#73.查經班上得來的福音 - 中文聖經網

查經班 上得來的福音. 584 次觀看. 我出生於中國,母親是一位虔誠的基督徒。小時候,母親常常提醒我:「我們是信主耶穌的人,所以行事為人都要遵行主的教導,遠離惡人惡 ... 於 www.expecthim.com -

#74.週三查經班

週三查經班 · 秉著聖經在提摩太后書三章十六節的教導” 聖經都是神所默示的, 於教訓, 督責, 使人歸正, 教導人學義都是有益的. · 團契的聚會時間:每個星期三早上十點至十二點. 於 www.cfcberkeley.org -

#75.中文查經班 - 伊的家華人基督教會

中文查經班每週五6:45-9:30PM 教會地下室联系人:孫豪坤弟兄,聯絡電郵[email protected]. 我們是康奈爾中文查經班(Cornell Chinese Christian Fellowship, ... 於 cm.ficcc.org -

#76.查經班 - 台灣聖公會聖三一堂

主日查經班. 時間:每主日9:15~10:15. 時間:每主日9:15~10:15 內容:帖撒羅尼迦前書. 消息.活動 · 各項聚會 · 近期消息 · 活動剪影 · 友善空間 · 聯絡我們. 於 holytrinity.episcopalchurch.org.tw -

#77.生命樹查經班

「生命樹查經班」是加拿大註册慈善非謀利團體。 查經班的成立是要培養信徒喜愛讀經和研經,樂於聽道和行道;藉神的話語來建造生命,凡主所吩咐的都教導門徒遵守( ... 於 tolbs.org -

#78.教會查經班 - 五龍崗浸信會中文堂

教會查經班 星期三下午7:00 地點:本會(330 Keira St, Wollongong NSW 2500) 教會國語查經班,將聖經從創世記讀起,這個學期我們查到『詩篇』,歡迎參加。 於 wbccc.org.au -

#79.姊妹查經班| 基教: 主日學, 本宣靈糧, 圖書館

姊妹查經班 ... 這課程透過「歸納式查經法」的研讀方式,幫助姊妹們自己發掘經文的意思,以期能更明白主耶穌、更有趣味的查考聖經並付諸行動。 日期(禮拜二): 於 www.bacfamily.org -

#80.团契、查经班、主日崇拜 - 海外校园

查经班 查考圣经的方式,通常由一些较成熟的基督徒轮流主领,主领者事先准备,设计好一些问题,带领大家讨论和分享,使参与者对圣经有更多的了解。基督徒灵命 ... 於 ocfuyin.org -

#81.查經班 - 宏恩基督長老教會

查經班. Homepage · 聚會時間; 查經班. 聯絡資訊. 桃園市桃園區中正路1031號. [email protected]. 03-3562527,03-3580508. 位置地圖. 若要瀏覽,請按箭頭鍵。 BESbswy. 於 www.honanne.org -

#82.查經班彙整 - 基督教高雄歸正福音教會

分類 · 主日證道 (586). 以弗所書 (34); 使徒行傳 (122); 其他講道 (52); 創傷與醫治 (2); 哥林多後書 (40); 哥林多教會 (69) · 其他分類 (97) · 查經班 (830). 個人談道 (14) ... 於 reformed.org.tw -

#83.聯合查經班– 信實谷宣道會

聯合查經班. 神的話語是神給祂在地上子民的情書,神透過祂話語的啓示讓人可以認識祂。因此,學習聖經對於神每個兒女都是非常重要的。 聯合查經班(簡稱JBS)是全教會的 ... 於 wp.svac-cma.org -

#84.聖經知識庫: 「主日學」與「查經班」有甚麼分別?

發問者: 匿名發問發問日期: 2007/01/25 目前狀態: 已有人解答最後回答日期2007/01/25 本篇資料庫ID 194 本題關鍵字: 主 主日 研經 查經班 基督徒造就 查經 主日學 ... 於 www.taiwanbible.com -

#85.海大長青創世記查經班心得分享- 大專世界

人類始終都是上帝手中的一把塵土,屬於大地。 ... 在查經班中讀完了創世記,最印象深刻的應該是約瑟的故事。 於 www.newm.app -

#86.查經班 - 古亭基督長老教會

查經班 · 詩班 · 聖歌隊 · 古聲詩班 · 主日學 · 成人主日學 · 兒童主日學 · 松年大學 · 聯絡我們. 查經班. TGIFN查經班. 查經時間:. 每周禮拜五晚上7:30-9:30. 於 www.ktchurch.org.tw -

#87.給助人者的靈性滋養--2018中英文查經班課程開始囉

2018**中英文查經班* 給助人者的*靈性滋養*~ 平時辛勤助人的您,在引導案主走出困境、找到方向的同時,是否也曾慢下腳步來,思索自己人生的目標與 ... 於 www.help.org.tw -

#88.查經班 - 磐石家庭教會

歡迎你來我們的查經班!我們相信讀經是基督徒生命的一部分,透過神的話語澆灌我們的屬靈生命,進而應用在我們生活中。 地點:磐石咖啡館 251新北市淡水區英專路69號三 ... 於 www.therockhousechurch.com -

#89.德国基尔基督教华人查经班- Kiel

我们是在基尔及周边地区读书、工作、生活的华人基督徒,靠着神的恩典相聚在一起。由于新冠肺炎疫情的影响,基尔华人查经班周日下午在FeG教会的线下敬拜暂停。每周主日 ... 於 www.ccg-ham.de -

#90.FNL英文查經班 - 救世傳播協會

FRIDAY NIGHT LIVE is a free public event sponsored by Home of Christ's Bilingual Worship. Come join us and learn important life lessons from the Bible, ... 於 www.ortv.com -

#91.主日查經班 - 太平境教會

查經班. 主日查經班. 教會教育事工部於2015年起推動常態性的讀經班,凡想讀經者, ... 實施一年下來,這個班已經逐章逐節讀完馬可福音、撒母耳記上卷,目前正在讀的是 ... 於 www.tpkch.org.tw -

#92.慕道查經班講義(增訂本) - 校園書房出版社

慕道查經班講義(增訂本). 作者: 杭克安 出版社: 香港浸信會. 特價NT 126140. (商品可訂購,結帳後立刻為您進貨,請安心訂購). 調貨說明. 於 shop.campus.org.tw -

#93.查經班-長榮大學校牧室

查經班. 時 間. 地 點. 主 理. 英文查經班. 週二12:00-13:10. 一教地下禮拜堂. 朴惠卿主任. 平安查經班. 週二12:00-13:10. 校牧室. 鄭明智牧師 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#94.Bible class - 查經班 - 雙語詞彙- 國家教育研究院

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 教育學, Bible class, 查經班. 以查經班 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 教育學 於 terms.naer.edu.tw -

#95.英文查經班|Accupass 活動通

英文查經班. 公義活動,交通方便,利用教會場地,免費英文教學及聖經學習. 英文查經班|Accupass 活動通. 於 www.accupass.com -

#96.查經班 - CHC

查經班. 你已成為基督徒,那下一步該是什麼? 基督徒的生命建造在神話語根基之上。城市豐收教會的查經班可以幫助你明白聖經原則,教導你在每天的生活中付諸實行。 於 www.chc.org.sg -

#97.關鍵字:中文查經班 - 基督教今日報

搜尋關鍵字:中文查經班 ... 的症狀,只有發燒和疲倦,且食慾好變胖,比較像在醫院度假或上班。2015年5月,化療半年癌細胞消失到完全找不到,吃好睡好且繼續牧會、帶查. 於 cdn-news.org -

#98.查經班Bible study | 牛津華人基督教會oxccc

查經班. BIBLE STUDY GROUPS. 大部分聚會已經重新實體舉行,請電郵至[email protected] 查詢詳情。 Most meetings are now held in physical meetings again, ... 於 www.oxccc.org