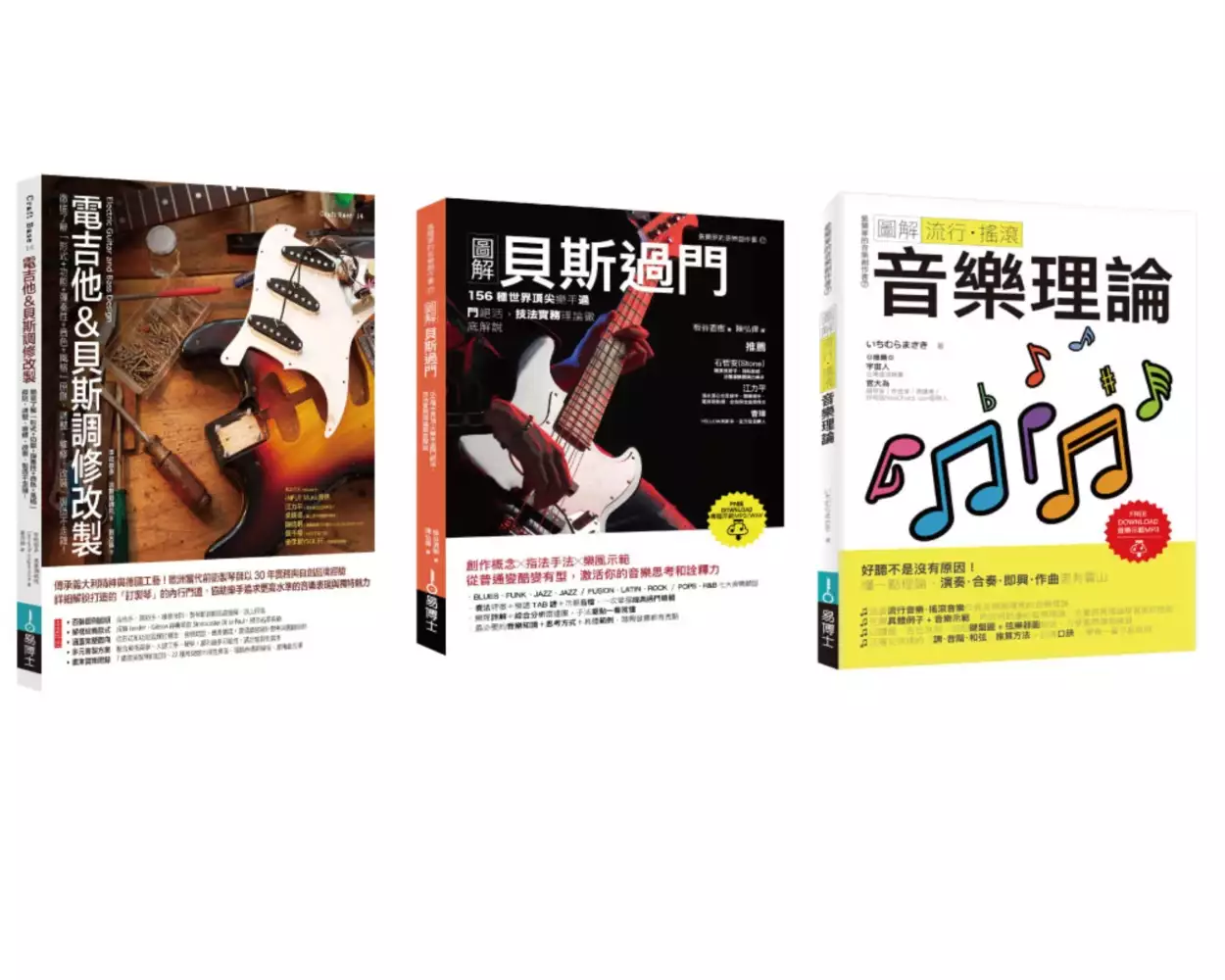

柏林之音改裝 PTT的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李歐那多‧洛斯朋那托,板谷直樹,いちむらまさき寫的 電吉他&貝斯酷玩套書(共三冊):電吉他&貝斯調修改製+貝斯過門+流行‧搖滾音樂理論 和塔娜‧法蘭琪的 榆樹下的骷髏都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自易博士出版社 和臉譜所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 呂紹理、李福鐘所指導 坂井洋的 「泡」在臺灣-臺灣溫泉的發展與泡澡行為之變遷 (2017),提出柏林之音改裝 PTT關鍵因素是什麼,來自於溫泉、溫泉區、泡澡、日常、非日常。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 王芳慈的 台中國立臺灣美術館之都市空間文化形式探討 (2013),提出因為有 文化消費、形式象徵、時代精神、現代化、國立台灣美術館、都市文化品牌的重點而找出了 柏林之音改裝 PTT的解答。

電吉他&貝斯酷玩套書(共三冊):電吉他&貝斯調修改製+貝斯過門+流行‧搖滾音樂理論

為了解決柏林之音改裝 PTT 的問題,作者李歐那多‧洛斯朋那托,板谷直樹,いちむらまさき 這樣論述:

單書介紹↓↓↓ 冊一《電吉他&貝斯調修改製:徹底了解形式+功能+彈奏性+音色+風格原則,調整、維修、改裝、製造不走鐘!》 傳承義大利精神與德國工藝! 歐洲當代前衛製琴師以 30 年實務與自創品牌經驗 詳細解說打造的「訂製琴」的內行門道, 協助樂手追求更高水準的音樂表現與獨特魅力。 一把百看不厭、順手好彈、音色悅耳的電吉他或貝斯,倚賴「美感」、「彈奏性」、「音色」 三大層面涵蓋各種要素的相互激盪與調和。樂手、維修技師、製琴師應該從使用者立場出發, 因應音樂屬性和演出體驗來排列優先順序,才可能選購、改造或做出適合的產品。除了至關重 要的木材之外,由於吉他所有部位都有其特定功能,

又分別延伸出各種可能變數,因此極為講 究藝術、科學與技術的融合。 作者在訂製樂器領域歷練逾 30 年,對電吉他與貝斯的結構及表現有如庖丁解牛般自信掌握。本 書以系統化方式歸結出電吉他與電貝斯的設計方法,指導藍圖、打樣到完成品等不同階段的關鍵 之處,逐一解說入門知識與進階要領,在實務工作中極具參考價值。 本書特色 • 百張圖例說明 吉他手、貝斯手、維修技師、製琴師都能迅速理解,派上用場 • 解構經典款式 拆解 Fender、Gibson 經典琴款 Stratocaster 與 Le Paul,揭示名琴典範 • 涵蓋完整面向 從形式和功能面探討構造、音樂類型,使用情境,展現縝密設計思考與

實踐細節 • 多元客製方案 整合風格美學、人體工學、聲學,羅列最多可能性,滿足客製化需求 • 書末實用附錄 7 組歐美製琴師訪談、22 種常見聲木特性表現、電路色碼與模板,應用最方便 冊二《圖解貝斯過門:156種世界頂尖樂手過門絕活,技法實務理論徹底解說》 創作概念╳指法手法╳樂風示範 從普通變酷變有型,激活你的音樂思考和詮釋力! 出色的過門技巧,是樂章分明、律動抑揚頓挫的關鍵! 本書蒐羅全世界最頂尖的貝斯過門。從演奏特徵、指法、音樂成分全面一探究竟,以樂譜+音樂示範鉅細靡遺重現各樂風156種風格迥異的過門手法。具體提供創作上必要樂理、不同奏法模式及應用。透過大量案型+扎實基本功

,開闊演奏眼界、領會名作、獲得創作靈感。無論樂手、音樂總監、編曲、樂迷都是增進詮釋力、品味不可或缺的經典之作。 本書特色 1.BLUES、FUNK、JAZZ、JAZZ/FUSION、LATIN、ROCK/POPS、R&B七大音樂類型 2.奏法特徵+樂譜TAB譜+示範音檔,一次掌握經典過門精髓 3.樂理解說+綜合分析雷達圖,手法重點一看就懂 4.最必要的音樂知識+思考方式+具體範例,隨興發揮都有亮點 冊三《圖解流行‧搖滾音樂理論》 好聽不是沒有原因! 懂一點理論,演奏‧合奏‧即興‧作曲更有靠山 「為何相鄰音難以產生共鳴?」「和弦進行有自己想去的方向?」 探索音樂本質、原理、組合方

式,一本不囉唆的理論書 絕對是音樂人不可或缺的摯友,在需要時,拉你一把。 本書以具體例子+鋼琴‧吉他音樂示範,說明流行音樂‧搖滾音樂範疇的理論, 教你什麼是音、音階、調、和弦、及實務應用,解決不知道如何應用理論的窘境。 實際練習本書73個音樂示範音檔,短時間內建立音樂直覺和表達力,詮釋度大提升。 本書特色 涵蓋流行音樂‧搖滾音樂作曲及樂器彈奏的音樂理論 先舉具體例子+音樂示範,再說明對應的音樂理論,先實務再理論學習更好吸收 以鍵盤、吉他為例,搭配鍵盤圖+弦樂器圖解說,方便實際彈奏練習 正確又快速的「調‧音階‧和弦」推算方法+記憶口訣,學會一輩子都受用

「泡」在臺灣-臺灣溫泉的發展與泡澡行為之變遷

為了解決柏林之音改裝 PTT 的問題,作者坂井洋 這樣論述:

本研究由日治時期到2000年代初約一百多年的時間為對象,觀察及探討日本人帶進臺灣的使用溫泉、進行「泡澡」行為場所及行為變遷。本研究主要研究臺灣各溫泉區的發展及市區泡澡場所之發展及變遷,溫泉區發展的研究對象為北投、草山(陽明山)、金山、彰化及紗帽山,以日治時期及戰後的報紙、週刊等雜誌、日治時期先人日記、政府檔案等史料進行研究。就溫泉區的發展而言,日治時期開始開發的溫泉區,除北投由日籍民間人士開發以外其他另由總督府率先開發,戰後開始發展的紗帽山,原先是「土雞城」業者附帶服務,後來轉型為「溫泉餐廳」。臺灣溫泉區發展過程中出現各溫泉區的特質,北投等溫泉區以觀光景點發展,金山溫泉區則是金山當地人當作日

常生活用水來使用。泡澡行為的變遷,日治時期日本人在臺灣各地興建進行泡澡的場所,如湯屋、市區公共浴場等,而且這些場所就結構而言,可同時進行泡澡與洗澡。在日治時期部分臺灣人接受「泡洗一體」的洗浴行為模式。到了1970年代以後,公寓建築的普及而出現獨立浴室,以及熱水器、蓮蓬頭等衛浴相關設備的普及,使得民眾平時只做洗澡,也將泡澡行為視為休閒活動,同時出現三溫暖等以休閒為目的的泡澡場所。1990年代末以休閒活動發展的泡溫泉作為結合,泡澡成為非日常的「休閒娛樂活動」。

榆樹下的骷髏

為了解決柏林之音改裝 PTT 的問題,作者塔娜‧法蘭琪 這樣論述:

愛爾蘭犯罪小說女王、《神秘森林》作者全新單本獨立作, 以推理敘事辯證「特權」與「命運」的創作生涯里程碑 ★《紐約時報》年度百大好書 ★《衛報》年度最佳犯罪小說 ★亞馬遜網路書店年度最佳懸疑小說 ★全球最大書評網站Goodreads讀者年度票選獎決選入圍 童年記憶中的鄉下老屋、榆樹聳立的庭園, 是他平凡幸福的象徵, 這一切之下,為何卻埋藏著無人知曉的破碎骷髏……? 托比在愛爾蘭郊外的家族舊宅「常春藤屋」度過大半童年,有年紀相仿的堂哥里昂和堂妹蘇珊娜相伴,探險、嬉戲、談天的時光無憂無慮,在那裡,他總是相信自己是個幸運的人,不管遇到任何麻煩,都能化險為夷。 但是,離鄉已久、邁向而立之年的

托比,再度回到常春藤屋時,卻已不再受到幸運的眷顧:原本事業有成、前途光明的他在一場竊案中被毆打成重傷,身心都留下了不穩定的後遺症。當年悉心照顧堂兄妹三人的慈祥伯伯雨果也重病纏身,不久於人世。托比和蘇珊娜與里昂重新聚首,準備陪伴伯伯最後一程,同時期待在親情的溫暖中休養生息、重新出發。 不料,蘇珊娜帶來的兩個孩子在老屋庭院玩耍時,竟從一棵榆樹的樹洞裡挖出一個骷髏頭。警方前來調查、挖遍房屋周邊找出完整屍骨,發現這具屍體是堂兄妹三人的高中同學多明尼克,距今約十年前死於勒殺。 同學間的霸凌傳聞、失竊的庭院鑰匙、匿名的惡作劇信件……,在警方窮追不捨的質問下,十年前托比待在常春藤屋最後一個暑假的諸多插曲

,都成了凶殺案的隱約線索。當警方一口咬定真凶就在常春藤屋的這家人之中,托比、蘇珊娜、里昂和雨果仍然努力維持互相信任,但即使是在同一時間地點、經歷同樣一連串事件的血親,也無法看穿深埋於彼此內心的記憶與祕密;托比過去引以為豪、深深感恩的「幸運」,或許不是機緣巧合的天意,而是一道讓他難以辨清周遭人、事、物真實面貌的障眼法…… ★英美媒體、書店年度選書: 紐約時報、衛報、波士頓環球報、美國國家公共廣播電台、亞馬遜網路書店、Elle雜誌、Literary Hub網站、Vox新聞評論網、Slate網路雜誌 ★知名暢銷作家推薦: 「法蘭琪精細的人物塑造,使這個故事成為一部水準之上的文學小說,也就

是那種豐富了我們人生的作品,而不僅僅是拿來消遣時間的讀物。」──史蒂芬‧金 「將塔娜‧法蘭琪稱為一位優秀的推理小說家實在太過保守,不如直接這麼說吧:她是一位卓越出眾的作家。」──吉莉安‧弗琳 「優美如詩,懸疑無比,又令人無法預料。」──哈蘭‧科本 「這部懸疑小說是關於家庭、記憶以及兩者之中所存在的裂痕,將會在你的心頭縈繞良久。」──《是誰在說謊》作者艾琳‧凱莉 「發人深省又讀來句句動人。其中的犯罪懸疑元素處理得非常出色,又極具新意。」──《我是海明威的巴黎妻子》作者寶拉.麥克蓮 ★書評媒體讚譽: 「這本小說具有峰迴路轉、令人不忍釋卷的娛樂性,但深度與層次遠遠不止於此。自始至終,法

蘭琪描寫的主題都是『世界』與『自我』之間千瘡百孔的關係:創傷事件是改變了人的性格,或是使人表現出本真?特權能夠隱藏哪些真相,又能夠揭露些什麼?」──《衛報》 「《榆樹下的骷髏》和塔娜.法蘭琪其他所有小說一樣,將敏銳鋒利的心理素描包裝在令人著迷的神秘故事裡。」──《洛杉磯時報》 「《榆樹下的骷髏》是塔娜.法蘭琪迄今寫過最出色、最精巧細緻的小說……她是當代最獨樹一幟的優秀心理小說家……讀者們準備好被書中最後的轉折給震撼吧。」──紐約時報書評家珍妮特.馬斯林(Janet Maslin) 「法蘭琪以扣人心弦的手法思考了記憶、身分與家庭。這是一本探討複雜人心的大師之作,不只把玩書中角色的心靈,也捉

弄讀者的心智。」──《Vogue》雜誌 「法蘭琪深深鑽入被害者的心靈,挖出他的想法,再用無比優雅的文字表達出來,讓人感覺作者彷彿就坐在被害人前額葉裡的扶手椅上……這本小說值得讀兩次,一次像讀法蘭琪所有小說那樣屏氣凝神,然後等能喘口氣了再讀一次。」──美聯社 「塔娜.法蘭琪走在犯罪小說的最前端,而《榆樹下的骷髏》再次拓展了這個類型的極限。」──《新共和雜誌》 「文筆豐潤富麗、濃郁詭譎的塔娜.法蘭琪,她是當前頂尖的犯罪小說家……《榆樹下的骷髏》層次豐富、又令人毛骨悚然,因為她是箇中高手,懂得如何說好一個故事。但這也是一本嚴苛又深刻、解構社會特權的作品,出自一位正值巔峰的類型小說大師之手。」─

─新聞評論網站Vox 「稍微鑽入《榆樹下的骷髏》的表層底下,就會發現這本小說捕捉到了我們這個時代圍繞於身分政治及其反挫的各種緊張。這本小說藉由托比賜給我們強有力的醒悟,明白機運──其實往往只是『特權』的另一個說法──如何讓人對其他人的苦難盲目,從而帶來災難般的後果。」──Quartz財經網 「《榆樹下的骷髏》和法蘭琪其他所有小說一樣,能讓人心醉神迷、浮想聯翩……即使托比不是都柏林重案組警探,小說裡的事件仍然帶給他翻天覆地的劇變,逼托比繞著一個問題兜圈子:這到底是誰的故事?等到法蘭琪改裝了懸疑小說的形式──感覺她好像可以拿它來做任何事、達到任何目的──答案便昭然若揭:這是她的故事,也只會是她

的故事。」──Slate網路雜誌專欄作家蘿拉.米勒(Laura Miller) 「塔娜.法蘭琪的新作以引人入勝的手法揉合了推理(是誰幹的)與身分(我是誰)的探求……在這位懸疑小說文類的女祭司筆下……謎題的破解令人驚詫。」──《歐普拉雜誌》 「讀來令人毛骨悚然……出自當代犯罪小說名家之手……《榆樹下的骷髏》的結局令人大吃一驚……一本『為什麼』比『是誰做的』更值得追想的推理小說。」──《娛樂週刊》 「作者以她獨特的陰鬱優雅文采寫成的一本扣人心弦的獨立作。」──《書單雜誌》 「故事充滿說服力,法蘭琪在書中解開謎團的手法純熟……緊張刺激。」──《柯克斯書評》 「行文流暢得令人渾然忘卻文字,沉

浸故事之中。」──Literary Hub 「你一邊飛快往下讀,一邊品嚐細節,品嚐對愛爾蘭秋爽時節的美妙描繪……神秘滴答作響,對記憶的描繪有如破鏡令人著迷。在記憶這面破碎的鏡子裡,過去怎麼也看不清晰。」──《西雅圖時報》

台中國立臺灣美術館之都市空間文化形式探討

為了解決柏林之音改裝 PTT 的問題,作者王芳慈 這樣論述:

本研究旨在探討博物館作為都市文化品牌建構之核心意義,自1980年代以降台灣的博物館摒棄早期國族主義之文化形象,其以西方現代主義的抽象理性幾何為潮流,從而開啟了台灣現代化博物館之里程碑。其中切入主題的研究對象-國立台灣美術館,為1988年省政府時期文化建設所生產唯一的省立美術館,並於2004年整建後獲得再一次重生並以嶄新的國家級美術館姿態示人,這特殊的經驗在台灣博物館發展脈絡上深具跨時代的意義。相映著國美館身處的台中都市,從1970年代開始被投射投機城市、風化城市和消費城市等都市性格,直至2001年台中市長胡自強當選,呼喊著台中要轉型「文化、經濟、國際城」的口號,開啟台中以文化發展主軸帶動振興

經濟的國際城夢想,同時從國美館與台中都市之歷史脈絡中,可得知國美館與台中都市園道系統息息相關,而台中近年來利用園道景觀的改善及塑造,串聯起都市中重要的文化建設、休閒產業及大型開放綠地,打造成充滿濃厚文藝、時尚和休閒氣息的場所。前後歷經20年的物換星移,今日透過二十一世紀國立台灣美術館建築、場域與周圍都市的連結,並相襯著園道系統的進程,並觀察台中都市指標性文化建設之發展,窺探出台中致力於打造「文化城」的實踐。身為國家級美術館的國美館正位於台中園道系統中重要的一環,其呈現出的文化氛圍也再現了台中都市文化品牌之效應,整合文化經濟、政治美學和社會階級形塑成的新都市文化風格。於是本研究將掀開過去受到現代

主義風潮和政治意識形態影響下的台灣省立美術館,深入了解其如何且為何轉變,並釐清國美館在過去和當代社會與都市中所扮演的角色及其影響力,以及都市仿效文化風潮下所生產之文化空間,歸納出一條台灣在都市治理與文化生產脈絡下,現代社會博物館化之軌跡。