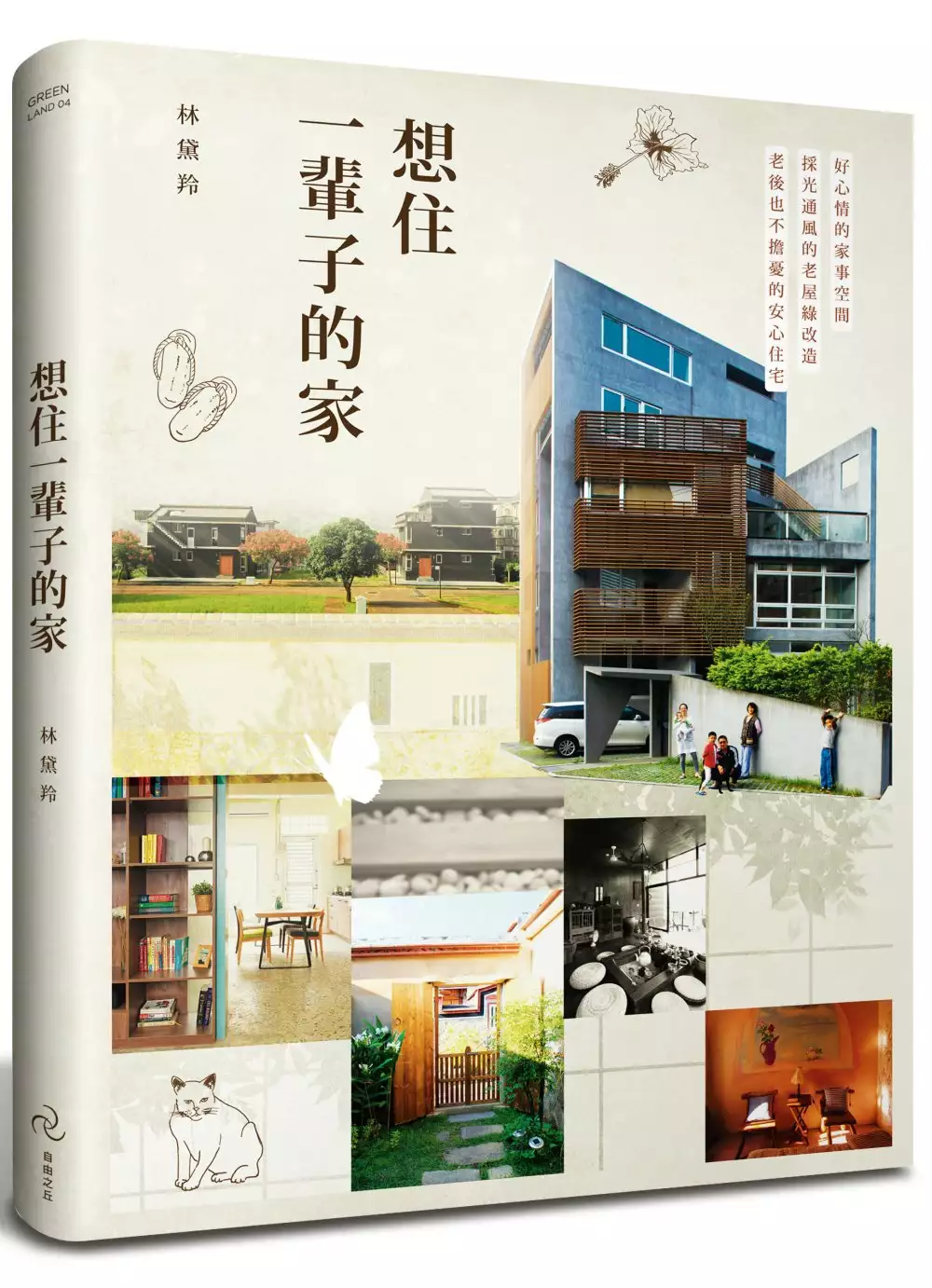

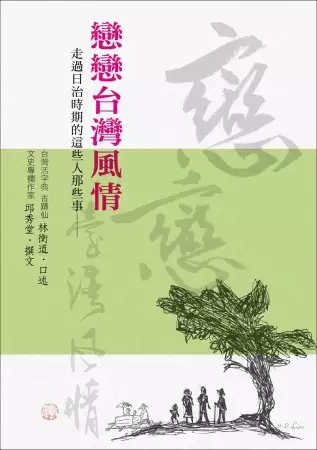

板橋金門街餐廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林黛羚寫的 想住一輩子的家:好心情的家事空間、採光通風的老屋綠改造、老後也不擔憂的安心住宅 和林衡道邱秀堂的 戀戀台灣風情:走過日治時期的這些人那些事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歡迎回家家樂福| Carrefour Taiwan也說明:「每個人都值得最好的」為家樂福推行食物轉型理念,落實企業社會責任響應永續目標,傳遞減少食物浪費、健康生活、愛護環境、生物多樣性的精神,持續發掘更多好商品, ...

這兩本書分別來自自由之丘 和賽尚圖文所出版 。

東吳大學 中國文學系 沈惠如所指導 王彥婷的 王宣一飲食散文研究 (2020),提出板橋金門街餐廳關鍵因素是什麼,來自於王宣一、飲食散文、味覺記憶、集體記憶、共感。

而第二篇論文開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 陳桓敦所指導 楊硯婷的 觀光工廠的解說服務品質、體驗行銷、 產品忠誠度和重遊意願關係之研究 —以菌寶貝博物館為例 (2019),提出因為有 解說服務、健康食品、DIY體驗活動的重點而找出了 板橋金門街餐廳的解答。

最後網站MOS BURGER|摩斯漢堡歡迎您則補充:摩斯漢堡提供無接觸付款方式. 安心支付保護您我. 摩斯漢堡支持台灣豬. 東元餐飲集團振興美食加碼優惠 ...

想住一輩子的家:好心情的家事空間、採光通風的老屋綠改造、老後也不擔憂的安心住宅

為了解決板橋金門街餐廳 的問題,作者林黛羚 這樣論述:

想住一輩子的家,讓人安住的好所在 料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 引風入室、空調不再,考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 通用住家!共食、共老的安心居家空間 什麼樣的房子,讓人想要住一輩子? 客廳明亮通風,假日只想待(呆)在家中; 通透大廚房+餐廳,凝聚全家人的胃和心; 創造咖啡廳的fu,自家就能聊天下午茶; 門前庭院種上一棵大樹,納涼賞景甚至結果實; 從地板到天花,都是無毒材質讓人好放心。 ◎料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 「家事勞動與生活起居共處,讓家庭成員可以在同一個空間進行不同的生

活節奏。」 做家事的空間不但不可或缺,還必須順暢舒適、有效率,活用精神及感官上的滿足,可以讓家事變得令人期待!把做家事當做全家的精華,最舒服的地方設計成以做家事為主、家庭互動為輔的空間,讓人對做家事產生好感與期待,家事應該是美好生活的一部分! ◎引風入室、考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 「同時兼顧通風、採光、視野及隔熱,不必再另外安裝冷暖空調跟除濕機,老屋安然度過了盛夏、寒流及梅雨季,沒有漏水、壁癌、悶熱,也沒發霉狀況,全家人既平安又滿足。」 雖然每間老屋屋型屋況不同,但都一樣有令人頭痛的問題,透過創意、挑戰、解決,讓每間老屋得以陪伴居者、扮演舒服的家,滿足生活需求、

美感夢想、採光通風、綠改造、甚至預算等。 ◎通用住家!共老生活的安心住宅 「許願一個凝結時光流轉的家,陽光、空氣在室內好流動,用壁爐把溫暖守在空間裡,棉麻、拼布碎花散發柔和味道,紅眠床以懷舊表面突顯歲月痕跡,我用故我愛。」 高齡設計其實是「通用住宅設計」的一部分。以通用、全齡為出發點考量,就會包含到年長者的需求,也讓年輕一輩的家人,都能住得更安心、舒適。結合通用及無障礙的原則來設計,即使老後,只要還有能力自理,家中空間已經預設好的通用設計,將大幅減低空間中的不便及危險性。 「一棟簡單矮小平房,往外延伸的深簷與架高地板、讓人可以坐在地板邊緣發呆、晃著腳丫;室內地板是由簡單耐

操的木芯板舖成、低矮的天花板約2.5公尺高,屋頂沒有瓦片、應是平緩的單斜浪板屋頂......那個畫面呈現的整體氛圍,讓我感覺到和諧與流暢的氣氛,也許是我內心深處想住一輩子的家。 在你心裡,是否也有間想住一輩子的家?也許它就是你目前的住處、也許是另外一個住所、也許是荒廢的家族古厝。這個想住一輩子的家,它在這兒也在那兒,在心裡頭也在外頭,只等待我們發現它並塑造它。」 作者簡介 林黛羚 綽號阿羚,豐原人。記錄友善住居、工作場域及生活方式,並期許自己從記錄他人到實踐自己。喜歡散小步、喝小茶、旅小行、種小菜,希望將耕種當成喝茶一樣,成為日常生活的一部分。 至今記錄友善生活書籍包括

《這輩子一定要當一次農夫》、《好感辦公室:會說故事的空間》、《老屋綠改造》(以上自由之丘出版)、《樂在原木生活》、《蓋自然的家屋》、《改造老房子》及《蓋綠色的房子》等。 臉書粉絲專頁:〈林黛羚〉 部落格:alingling.blogspot.com 信箱:[email protected] Part 1 家事空間:體貼家人的好心情家事空間 01 做家事的人,是最幸福的人 地點:新北汐止 屋名:YS114 house 02 以新復舊、宜居安住的綠古厝 地點:金門珠山 屋名:里院 03 外合風雨土、家事生活,順勢順事 地點:新竹寶山 屋名:風厝 ◎採光通風的「家事

空間」創造愉悅的做家事心情 Part 2 改造老房子:採光通風兼創意的綠住宅 04 微隱於市 淡遊人間 地點:新北三峽 屋名:山間蘭若 05 重啟老屋與家人的微笑生活 地點:台北市 屋名:Old-New House 06 東有樹,西有磚,北有木,南有鄰,內有茶 地點:桃園市 屋名:茶米屋 07 八號小屋的插畫生活 地點:宜蘭羅東 屋名:8號小屋 ◎好空氣、有陽光的住家觀察 ◎改造樓梯間,讓透天厝及公寓變涼 Part 3 通用住家:老後也不擔憂的安心住宅 08 城鎮住宅群中的迷你森林 地點:台東市 屋名:養生宅 09 承租翻修老宿舍 六兄弟一圓母親養老夢 地點:雲林斗六 屋名:

熹微居 10 從市區到山居 女兒與母親一同養生共老 地點:南投埔里 屋名:住幸福 11 順逆皆順 桃源仙境 地點:台東延平 屋名:小巧陶器 ☆高齡住家設計的三大動線 ☆團體家屋,共食共老的九兄妹 自序 安住的好所在 前陣子的某天晚上,正當我快要睡著時,突然有個異常清晰的影像、就像投影機螢幕突然打開一樣,「啪!」的出現在我的腦海裡,那個畫面是一棟從未見過的房子,未來的我趴在房子窗邊小書桌上工作著,畫面只有房子的一個角落、其他都沒有帶到。 房子周遭包圍著中小型的喬木林,有著輕盈透光的樹冠、細緻的樹幹,疑似羊蹄甲或苦楝之類,所在地不明,有可能是在都市或市郊,不太像在深山。畫

面中的那個我,身體姿態是放鬆的、但精神上是專注於工作的。雖然沒有任何旁白、但那的確是我想住一輩子的家。大約三秒之後,畫面結束了。 那是一棟簡單矮小平房,往外延伸的深簷與架高地板、讓人可以坐在地板邊緣發呆、晃著腳丫。室內地板是由簡單耐操的木心板舖成、低矮的天花板約2.5公尺高,屋頂沒有瓦片、應是平緩的單斜浪板屋頂。我所看到的僅是一個角落,而那個角落是透明的、似乎沒有牆,「那蚊蟲怎麼辦?應該有裝紗網或玻璃吧?可能畫面看不清楚?」隔天醒來後,我在紙上試圖畫下腦海裡的房子,才發現很多細節已記不清楚。但我接下來也許會以它為藍圖,繼續構思發想,直到某天我遇到它或形塑它為止。因為,那個畫面呈現的整體氛

圍、以及我在那個場景中的心境,讓我感覺到和諧與流暢的氣氛,也許是我內心深處想住一輩子的家。 在你心裡,是否也有間想住一輩子的家?也許它就是你目前的住處、也許是另外一個住所、也許是荒廢的家族古厝。這個想住一輩子的家,它在這兒也在那兒,在心裡頭也在外頭,只等待我們發現它並塑造它。 我曾經租在永和金甌女中旁、一棟電梯大樓的小套房,雖然只有八坪大,但午後有陽光、從窗戶的斜角可看到新店溪、從捷運站經博愛街沿途是成排的小葉欖仁人行步道,在那段時期,小套房跟周遭環境,就讓獨自在台北工作的我、很有家感覺。透過這個經驗,我發現自己的心理狀態與人生階段,適合的住家也會不同,但隨著年紀增長,藉由一個固定

的居所(不限地點、不限是買或租),將更能積累出自己對住家的獨特期許。 這幾年我陸續蒐集的國內住家,除了台灣本島之外,還飛去金門,每個屋主對生活各有不同的想望與期許,其中。為了方便大家主題閱讀,我簡單歸類成三大主題,一是令人期待的家事空間、二是考量到採光通風或生活故事的老屋改造、三是共老生活的空間居家安排。 做家事通常是件不討喜卻又必須做的事。連續劇裡就常出現這樣的台詞:「我每天為全家洗衣煮飯打掃、為的是什麼?!」第一章,家事空間。屋主或設計師活用精神及感官上的滿足,可以讓家事變得令人期待!我看到其中有家庭把做家事當做一個家的精華,把全家最舒服的地方設計成以做家事為主、家庭互動為輔的

空間,讓人對做家事產生好感與期待,家事應該是美好生活的一部分,不是嗎? 第二章,老屋改造。擔任了這二年的《台北老屋新生大獎》評審,我有機會看到台北市許多展現老屋風華的商空及文化空間。透過旅行,也住過國內許多以老屋為訴求的精采民宿。但若老屋要滿足「居住、家庭、長期生活」,則重點著墨就會從對外轉到對內,生活需求、美感夢想、採光通風、綠改造、甚至預算等考量,都要從老屋角度出發。因為每間老屋的屋況屋型都不同,相同的是每間老屋都有令人頭痛的問題,透過創意、挑戰、解決,讓每間老屋得以陪伴居者、扮演舒服的家。最近有不少屋主詢問要找誰幫忙評估老屋改造會不會影響結構,通常如果是評估整棟大樓或整排透天等社區

整體改建者,可找詢問各地的結構技師工會。如果是單一樓層或單戶,則可洽詢各地的土木技師工會。只要牽涉到結構性的變更,最好要先申請建照或雜項執照(看狀況)、以確保工程順利進行! 第三章,關於老後與共老。我可以明顯感受到外婆從七十幾到八十幾歲的轉變,光是行動輔具就一直在轉換,從單純一根拐杖、四腳拐、助行器到輪椅,短短10年的驟變,就好似小孩子從零歲到10歲那樣的巨大,不僅生理上如此,心理上也越來越像孩子,常常發問、需要有人一直伴隨在側...這次的拜訪,有陪伴年老爸媽同時又實踐自己理想的,退休的女兒,以有限的預算,與母親實踐夢想中的山居田園生活。還有為了讓母親重溫兒時日式居所,六兄弟承租地方政府

的老宿舍,自費改造成家族招待所。 另一種是屋主替自己的未來著想,與建築師詳細討論生活習慣與未來計畫後,結合通用及無障礙的原則來設計自宅。即使老後,只要還有能力自理,家中空間已經預設好的通用設計,將大幅減低空間中的不便及危險性。 因應少子,共老是另外生活趨勢。兄弟姊妹、親朋好友,包下一整棟公寓或整排連棟透天,自成一個小社區,相互照應。聽起來很美好,但其中仍有許多「眉角」要磨合,這次有機會拜訪九兄妹的家族食堂,透過每日共同晚餐、閒話家常,讓這個家族情誼自然而長遠的維繫著。 微隱於市 淡遊人間地點:新北三峽屋名:山間蘭若 透過網路,我和樂樂聯繫上,看著她隨手拍的家中風景,恍如位於群山

峻嶺之中,加上室內都由家具簡樸佈置、看起來很有屋主自身的風格,於是我決定趁某次出差台北的回程、順道到現場拜訪。原本還擔心是不是要翻山越嶺才會抵達,但路程比我想像中還要簡單許多,是位於三峽山坡地社區裡,從板橋市區經過一段蜿蜒但不算難開的單線道路,約半小時就可以抵達。 他們家位於還蠻陡峭的山坡地的連棟社區,巷子走東西向,樂樂家正好座北朝南,因為陡坡的關係,一樓被墊高,必須走過一道略陡的階梯才能夠抵達一樓門口。門口掛著「入此門內 莫存知解」,屋主希望入此門內者皆能放下一切煩惱執著,享受山中的寧靜。 這房子在被樂樂接收前,已經閒置十年了。因為無人居住養護,在這種潮溼的山區,房子水泥牆面處處壁癌,鐵皮

增建的部份鏽蝕、外翻。二○一一年偶然一次去山上遊走的機會中看到了這棟房子,當下便決定在此蓋一間自己設計的家、築一個山居生活的夢。 「巨蟹座的我們,非常戀家。似乎在認識的第一天起、就一直在尋找一間山上的家。」阿國回想說,「樂樂希望住在山上,又不要太深山;附近要有住家,又不能太緊鄰。」在板橋市區已有公司及店面的他們,希望在近郊有個安靜的地方作為居所,「但又不能完全寂靜,因為樂樂實在是太懼怕山中的爬蟲類!這間房子正合我們的意,四周都有房子,但隔壁、對面都是空屋,從窗外可以遠眺山嵐,不過又不會被森林包圍。」看他們忙著解釋著大隱於市與小隱於野的中間值如何拿捏,實在可愛。 樂樂之前有過幫自己住家及公司、店

面裝潢設計的經驗,但她很快就發現,整棟透天的改造是截然不同的一件事。「當初單純以為只要把室內重新佈置、頂多拆掉幾面牆就好,結果完全不是這麼一回事!後來很多朋友看到房子改造完成的成果,請我幫他們的家重新改造,我都婉拒,實在太辛苦了!」樂樂自己回想起來都想笑,「買到便宜的老屋更要用心重建,光是抓漏、結構重整、重新改造的費用就快要比房子貴上一倍!你有走過斜斜的樓梯嗎?你看過裡面到處是柱子的住家嗎?二樓以上被前屋主隔來隔去、外加鐵皮增建,猶如走在迷宮裡面,有的走道通往nowhere,不知道它的存在目的是什麼。許多房間沒有窗戶、不見天日,空氣不流通,走在其中都可聞到濃濃的霉味與潮氣。」

板橋金門街餐廳進入發燒排行的影片

► 訂閱蔡阿嘎Youtube:http://ppt.cc/3lup

► 蔡阿嘎FaceBook:http://ppt.cc/qljL

► 食尚玩嘎全系列影片:http://ppt.cc/RQ59m

► 加蔡阿嘎LINE好友:http://ppt.cc/Vdct2

► 參加香港免費來回機票抽獎:http://ppt.cc/kmGZo

哈哈哈~ 整集都講廣東話,跟真的一樣!!! 來香港最重要的,就是要讓他們知道你是台灣人,不是大陸人!!! 態度會好非常非常多喔!!!很重要快筆記!! XDD

【來香港必體驗的12件事】

1.被服務生摔東西

2.到黃大仙祠求個籤

3.看維多利亞港夜景

4.到馬場賭馬輸光光

5.體驗老婆婆打小人

6.到長州吃芒果糯米糕

7.吃一餐滿桌的茶點

8.坐在地的香港叮叮車

9.書報攤買好東西

10.被超快的手扶梯嚇一次

11.到海鮮餐廳被騙錢

12.被滿街的陸客吵

【本集特別感謝:香港航空】

贊助台北-香港來回機票

http://www.hongkongairlines.com/

【回顧蔡阿嘎食尚玩嘎系列】

食尚玩嘎全記錄:http://ppt.cc/,UHt

01.花蓮 http://ppt.cc/feU5

02.北投 http://ppt.cc/Cl1X

03.義大 http://ppt.cc/f7pj

04.嘉義 http://ppt.cc/YEzd

05.馬祖 http://ppt.cc/VIvP

06.苗栗 http://ppt.cc/juiI

07.台南 http://ppt.cc/o3IX

08.雲林 http://ppt.cc/RADO

09.板橋 http://ppt.cc/gGaO

10.澎湖 http://ppt.cc/ErGY

11.新竹 http://ppt.cc/T5ZN

12.金門 http://ppt.cc/x5Xk

13.屏東 http://ppt.cc/i5BQ

14.臺中 http://ppt.cc/~Vn4

15.宜蘭 http://ppt.cc/Of1e

16.環島 http://ppt.cc/uquD

17.彰化 http://ppt.cc/5S9S

18.高雄 http://ppt.cc/dX1B

19.蘭嶼 http://ppt.cc/Pp-f

20.東京 http://ppt.cc/Vepi

21.基隆 http://ppt.cc/qPoT

22.台東 http://ppt.cc/NFUKI

23.福岡 http://ppt.cc/DAJXl

24.東京 http://ppt.cc/lWcWm

25.京阪 http://ppt.cc/kFDwQ

26.澳洲 http://ppt.cc/G8W4g

27.香港 http://ppt.cc/ufDgc

#蔡阿嘎

#香港

#食尚玩嘎

||蔡阿嘎||

LINE:http://ppt.cc/Vdct2

FaceBook:http://ppt.cc/qljL

Instagram:http://ppt.cc/KQpy

Youtube頻道:http://ppt.cc/3lup

痞客邦 Blog:http://yga0721.pixnet.net/blog

Google+:http://ppt.cc/t7Oq

王宣一飲食散文研究

為了解決板橋金門街餐廳 的問題,作者王彥婷 這樣論述:

從《國宴與家宴》論及,王宣一與母親之間的聯繫,書寫關於童年味覺感官與記憶的連結。從品味開始論起,品味對於傳承的意味,和空間對於女性的親密度,以及從依戀關係至共感和味覺感官的記憶。透過模仿並實踐烹飪觸發的味覺記憶,轉成王宣一的內化經驗。味覺記憶中的臺灣味和異國料理,藉由飲食認同產生的感受,並從個體對於飲食情感至群體對飲食情感,透過集體記憶勾起的情懷。在臺的異國料理則呈現跨界和混融的飲食習慣。飲食的跨界經由食材、擺設空間等因素建構出異國想像,亦創造異國感。飲食的混融則是運用烹飪手法和食材創造出正統或富有新意的料理。並以美食者的角度探索臺灣和異國飲食,從地在人和外地人的觀點切入。加上隨著時代變化,

飲食的發展深受科技和商業影響,從各種相關的面向了解飲食的風貌和困境,結合以人為本的設計和餐具使用及從眾行為的方式,探討追逐飲食的核心價值,受外界因素影響之下的飲食習慣,又順應潮流而接受飲食的改變,而商業模式毫無知覺地滲透入飲食生活,然在如此的環境之下,對於飲食該用何種心態面對,又該知道如何吃。本文分為五章。第一章先從研究動機、文獻回顧、研究範圍、方法,及王宣一作品小說和兒童文學等作論述。第二章從《國宴與家宴》此書為論述中心,探討王宣一受母親影響的童年飲食和記憶關係。第三章則是從《小酌之家》和《行走的美味》此二書作為論述中心,主要探討在臺灣的在地飲食和異國飲食,這兩者經由外界因素產生的變化,以及

內部因應變化後的處理。第四章從王宣一於報導專欄的飲食文章為論述,探討生活中的飲食文化,因商業行為造成的飲食問題。最後,第五章則是綜合各章論述,歸納研究之分析,顯現王宣一飲食散文的書寫價值和投射飲食的個人觀點。

戀戀台灣風情:走過日治時期的這些人那些事

為了解決板橋金門街餐廳 的問題,作者林衡道邱秀堂 這樣論述:

《戀戀台灣風情》共一百二十二篇小故事,透過這些故事,您將能想像、建構出台灣早期的完整風情、民俗風貌。 全書分成「遙想台灣:城市‧風貌」、「懷念台灣:食俗‧風情」、「描繪台灣:生活‧風俗」、「紀錄台灣:歷史‧名人‧趣聞」等四大主題,包括人物軼事、宗教信仰、山水風物、政經民俗、古蹟諺語等。每篇不脫台灣風土史事,卻比一般寫鄉土歷史者視野來得開闊,因為內容、景物遠涉中國大陸與日本的采風,其中,亦有以古托今的隱喩,是研究近代台灣歷史的重要輔佐史料。 林衡道教授生前卻很謙虛的說:「談不上是史料,只是個人時光隧道的回憶小品文而已。」 話雖是如此,假如不是近代名門出身,不是橫跨清治、日治

兩時期的台灣首富板橋林家之後,絕不會有如此豐富的生活經驗與閱歷。林教授得天獨厚,上承先世餘蔭,自己又飽讀中外經史典籍,尤其博聞強記的本領,幾乎無人能出其右。因此可以肯定的說,只有古蹟仙林衡道教授才能真實展現日據時代到經濟奇蹟這段歷史中的「台灣風情」,讓人戀戀不已。 書末收錄關於「古蹟仙」林衡道教授其人其事。 名人推薦 研究歷史的人,生命永遠不會褪色,它會在時間的長流裡璀璨發光。介紹台灣人文歷史地理的這本佳構,也終於有了成為顯學的一天。懷念林老,也為他慶賀得到邱秀堂這樣的傳人。──張香華(國際桂冠詩人) 秀堂妙筆生花,能將父親口中的舊台灣城市風情、飲食文化、文學、生活習俗、娛樂、

宗教、諺語、名人趣聞,以深入淺出的文筆及活潑的用詞,融會貫通,整理出這本「戀戀台灣風情」,而且又補上多篇創作文稿,畫龍點睛,豐富了書的內容,穿越時空地傳達了林衡道教授的精神,不愧是青出於藍。──林蕙瑛(林衡道教授長千金、東吳大學心理系教授、諮商婚姻諮商師) 林老師足跡所至之處,能馬上將所見的古蹟文物與歷史文獻互相映照,因此別人研究台灣史是平面的,但林老師的講述是立體的,有實際的古城牆、古寺廟、古宅第,甚至古墓可以印證,讓人感受深刻。──李乾朗(傳統建築專家、台藝大客座教授) 邱秀堂是一個很奇特的女子,她的工作,橫跨了古蹟的研究與調查到老夫子動漫的推廣活動,性質各異,但她都能將它們整

合在一起,而且每次都做得有聲有色!──陳牧雨(水墨畫家、吳三連文藝獎得主) 林衡道以衣著儉樸的台灣史蹟活字典著稱,經常帶著媒體記者與青年學生們,穿梭在大街小巷之中,聽他指著一堆危頹的磚瓦廢墟,敘述曾經的風華絕代、冠蓋雲集;對著古厝或寺廟的燕尾飛簷或馬鞍屋脊,陳設、匾額,細數每個掌故緣由。──葉毓蘭(中央警察大學副教授) 翻閱這些書稿,看著看著,彷彿回到史蹟會營隊,跟隨林教授那雙「牛伯伯大皮鞋」,一會兒走進大正十年的台北街頭,一會兒瞧瞧台灣泉州人的剪刀符 ……。──汪詠黛(專欄作家) 作者簡介 邱秀堂 台灣文史專欄作家、美食評審。 曾擔任台北市文獻委員會編纂、中華文

化總會機要秘書、中國文化大學觀光系教師、台灣公共電視籌備委員會編撰。 現任職老夫子哈媒體(股)公司董事長、老夫子漫畫總編輯。 1998年榮獲中國文藝協會(台灣)頒發「文藝獎章」。 出版作品 《台灣詩薈─作者簡介考輯》、《鯤海粹編》、《 台灣風情》 《鄭成功全傳─大事年表》、《台灣北部碑文集成》、《老夫子珍藏亮相》等。 最新著作:《老夫子香港采風 1香港道地私房景點遊》、《老夫子香港采風2 精采香港逍遙遊》 林衡道教授 林衡道教授民國四年(1915年─1997年)生於日本東京雜司谷,父林熊祥,母陳師桓。滿月後返即回福州,八歲離開福州到台灣並入樺山小學,十二

歲至日本求學,畢業於仙台市帝國大學法文學部,經濟學科,是板橋「林本源」長房後裔。 林衡道教授在淡江大學、東吳大學、真理大學、藝術學院任教,父子先後任職於台灣省文獻委員會主任委員,推動台灣文獻史蹟之調查、編修、出版不遺餘力,成果甚為豐碩,並傳為美談。 林教授生前足跡遍及台灣,踏勘各地古蹟並整理出版《臺灣史蹟採訪》多冊及有關台灣歷史民俗等書籍, 如《台灣史蹟源流》、《台灣一百位名人傳》 、《鯤島探源》、《台灣民俗論集》、《台灣勝蹟採訪冊》 等。 文 學、詩歌、小說創 作以《絲綢的手帕》、《前夜》 著稱。 人皆稱先生為「古蹟仙」、「臺灣活字典」、「台灣史蹟百科」。 19

94年獲行政院文化獎。 推薦序 戀戀台灣風情「古蹟仙」 張香華 古蹟仙的美好年代 林蕙瑛 傳承台灣最美的風情 李乾朗 古蹟仙與邱秀堂師生情 陳牧雨 那一年,我們一起追的古蹟仙 葉毓蘭 林花謝了春紅 汪詠黛 老夫子王澤向古蹟仙致敬 王 澤 師生之誼寫下的美好回憶 林嘉澍 序 文 永遠活在我們心中的古蹟仙 邱秀堂 因緣際會生風情 (1996年版序文) 邱秀堂 遙想台灣:城市‧風

貌 001台北曾經是海洋 002台北公會堂 003台北的地標 004細說「市長官邸」 005台北的聲音 006紅磚的街道 007天橋下的皮鞋匠 008台北帝國大學二三事 009大正十年台北街頭好熱鬧 010新高堂日治台灣最大書店 011板橋林本源堂堂店號 012北投溫泉泡澡樂園 013瀰漫芬芳味的朝陽街 014西門紅樓 015西風吹在永樂町 016菊元首創不二價 017日本女人阿勝與八勝園旅館 018古蹟與文學 019善導寺的由來 020善光寺緣起 021臨濟寺由來 022在台北的日本佛寺 023台灣神社空留兩對獅子 024台北南菜園歡迎光臨 025北宜交通今昔 026日據時期的飛機旅行 02

7女人如廁大不便 028無聲電影時代有看頭 029永樂座走入歷史的戲院 030臺北「大正丁」的今昔 031鐵路大飯店完全英國氣派 032木造車廂大有情調 033昔日草山今日陽明山 034「小劍潭」古碑今何在 035三山善社和福州山 036龍山國小怪談 037車籠埔與吳家墓園 懷念台灣:食俗‧風情 038光復前的台北酒樓和菜館 039光復當初臺北的菜館 040福州廚梅師,抓得住台北仕紳的胃 041鴨子上得了桌面上不了檯面 042蔡培火東京開餐廳 043中華軒的福州肉鬆響叮噹 044台北的西餐拓荒史 045中秋月餅 046中秋的節回憶 047在來米蒸籠留香 048霞海城隍廟口小吃好滋味 049豬

腳麵線補運改運 050豆腐乳的故事 051蒜頭與甲午戰爭 052日人買「酒方」送菸酒牌照 053「搓圓仔湯」洋涇_日語 054教會與婦女的現代化 055「刀自」的由來 056 祝牛生日快樂 057竹篙的民俗 描繪台灣:生活‧風俗 058板橋林家娶親場面大 059超級大戶挑女婿 060台灣人的官迷 061台灣泉州人流傳剪刀符 062羅漢腳‧聘金‧童養媳 063觀音佛祖探源 064瑤池金母在台灣 065灶神信仰今昔談 066拈香拜佛築塔藏經 067七月十五義民廟賽豬公 068鼠與民俗 069石碑、棒球、小學生 070台北府城與安山岩 071日治時期的環保措施 072那一年我搭內台連絡船 073輕

便鐵路駛台車 074福州航路海上去來 075日據時期台灣有三多 076走紅台灣的日本諺語 077台灣人怕「四」和「九」的數字 078諺語教育一代傳一代 079福州話與閩南話 080番婆庄這一地名 081平埔族的課館與釆田福地 082日本皇族遊台灣 083日本風俗在台灣 084日本人殉情風吹不到台灣 085日人求財拜狐狸 086臺灣名山方丈的遊學地───湧泉寺 087從東和禪寺說起 088三十三番觀音拜一回 089船隻以丸命名為敬神 紀錄台灣:歷史‧名人‧趣聞 090日治時期台灣的琉球人 091台籍日本兵的悲哀 092高砂義勇隊九死一生 093金門的歷史 094中山堂:二二八另類政府 095二

二八紀念館和紀念碑 096甘谷街的革命因緣 097東沙島觀光前途看好 098鴨母王朱一貴 099蔣渭水與政治運動 100訪問蔣渭川 101黃土水與「水牛群像」 102徐坤泉其人其事 103詩鐘名家王夷軒 104四十年代旅日台灣學者 105郭雨新事母至孝 106楊兆嘉的軼事 107吳濁流軼事 108林獻堂與台灣省通志館 109憶耀翁辜顯榮先生 110林爾嘉簽名信用保證 111四十年代的大富翁──賴清添 112高源發是布店加公車大王 113不在任地的總督 114日本陸海軍在台角力 115台灣總督府松崎萬長有一手 116台灣神社與能久親王 117矢內原忠雄與台灣 118日本安那其在台灣 119鈴木商

店破產倒台 120日共血濺基隆港 121漢文記者筆塚情 122乃木太夫人墓碑四十萬 附錄: 林衡道教授生平簡介暨著作要目 陪林衡道教授最後一程 教授縫補過一生──歷史學者林衡道惜物又愛物 老師,叫我「乾媽」太沉重了! 推薦序 古蹟仙與邱秀堂師生綿綿情 邱秀堂是一個很奇特的女子,既古典又時髦;既活躍又安靜;既熱情又理性;既隨和又常有某些她自己的堅持。這些特質,在她的生活、工作或是她的文筆之中表露無遺,並使得她的工作,橫跨了古蹟的研究與調查到老夫子動漫的推廣活動,以及出書寫作等等,雖然性質各異,但秀堂都能將它們整合在一起,而且每次都做得有聲有色! 她的熱情性格,也使得她從年輕一直

到現在,都擁有許多很好的朋友。她和幾個老師,也都一直都維繫者良好的關係!甚至老師過世了,都還和老師的家人子女保持密切的聯繫與互動。 比如她從年輕時代,就一直跟著人稱「古蹟仙」、「臺灣活字典」、「台灣史蹟百科」、「臺灣史學家」、「國之大老」等等頭銜的林衡道博士上山下海,到台灣各地作古蹟調查與研究。 台灣,是我們生於斯、長於斯,甚至以後也要葬於斯的土地。但是由於過去教育的政策,使得我們對於台灣史地的認識極度貧乏。藉著這些口述歷史的整理,讓我們很輕鬆的了解過去曾在台灣發生過重要的人、事、時、地、物,這實在也是無量功德一件! 我很高興、也很榮幸的能受邀為這本書寫序與題字。 ◎陳

牧雨 推薦序 戀戀台灣風情「古蹟仙」 還沒有聽到「古蹟仙」林衡道先生的名字之前,就聽說過在台北的近郊板橋,有一處古蹟。不但是台灣早年開發遺留的地標,更見證漢人祖先當年如何經營發跡,所留下來的遺址。今天,搭一趟高鐵,馬上可以去暢遊。可是早年台北的建設還遠落在今天之後,到板橋「林家花園」,要轉兩、三次車呢,所以始終沒有機會去尋幽探勝。 真正由動心發為行動到「林家花園」一遊,那是在認識秀堂之後。原來秀堂是林老----林家哲嗣的及門弟子,更是負責跟隨他課外教學,隨時記錄林老精闢講學的優秀門人。有一回,秀堂和我一起陪林老來家中吃便飯,那時我還住在台北的新店,帶領林老來家探訪的路上,他隨

口如數家珍地介紹新店一帶地名由來,頓時聽得我茅塞頓開。 車行經過蜿蜒往烏來方向的山路,平常我沒注意過「伸丈橋」這個毫不起眼的地名,林老卻立刻像翻開清末歷史,台北新店一帶當年漳、泉械鬥兩派人馬一進一退,夾雜著與原住民爭地的悲慨故事。果然前面兩站有個叫「屈尺」的地方。「伸丈橋」、「屈尺」合起來竟是兵戎相對,有佔有守的一段可歌可泣、初民拓荒時期艱苦卓絕的往事。 沒見到林老之前,心裡不免猜測:這麼一位含金湯匙出身的闊家少爺,一定外型瀟灑、風流倜儻。沒想到他第一次來訪,我聽到鈴聲,應門迎客時,卻發現眼前站著一位年事已高,胖墩墩的「歐吉桑」(台灣受日本影響對男性長者的稱呼, 意謂叔伯)。更有趣

的是,他手上提了一個白蘭洗衣粉的塑膠袋,當作他的公事包。後來這個塑膠袋就成了他的身分標籤。那時我一直不明白,他為什麼對「白蘭洗衣粉」這麼情有獨鍾?直到歲月告訴我──等我自己也老了,才明白過來,塑膠袋不佔重量、最輕便易於攜帶。至於他一開口談笑風生,就完全透露出他溫文儒雅的書生本色。 林衡道先生早歲留學東瀛習商,日本殖民台灣時,曾被派到中國大陸上海、南京、蘇州. . . . 等華中各地經營絲綢生意,回到台灣後,轉入學界。終於博得「古蹟仙」、「台灣活字典」、「台灣歷史百科」等美譽。 歷史是人走過的痕跡,國家、社會、地方、人,莫不有過往的歷史。也許是風雨交加,也許是花明柳暗,掌握得住以往的

記憶,人的眼光和認同才會寬厚而溫醇,立身行事才會像一座打造在一塊厚重的基石上的建築。 秀堂是林老的高足,又一路追隨老師治學、成書、立說。我發現她做人的溫婉圓融,也受到老師的春風化雨,無論寫作、做事和做人,都委婉周到。 《戀戀台灣風情》是應林老百歲冥誕出版的作品。研究歷史的人,生命永遠不會褪色,它會在時間的長流裡璀璨發光。介紹台灣人文歷史地理的這本佳構,也終於有了成為顯學的一天。懷念林老,也為他慶賀得到邱秀堂這樣的傳人。 ◎張香華 推薦序 古蹟仙的美好年代 在閱讀「戀戀台灣風情」的書稿時,彷彿看到父親與秀堂對坐在長安東路老公寓的餐桌旁,聚精會神地,一個講述,一個紀錄

,夾雜發問與討論的景象,不禁潸然淚下。當年秀堂是父親出類拔萃的得意門生,也是維護台灣古蹟非常有心的學者,師生因為對台灣昔時文化的熱愛,對台灣文化史蹟的興趣而結「忘年之友」緣。父親傾囊傳授,秀堂博聞強記。雙方分享學術心得及寫作成果之餘,常天南地北地聊天,有品味且懂得生活的秀堂亦常驅車帶父親遊台北市及近郊歷史古蹟、風景名勝,父親晚年的生活因秀堂的關愛與投入,似乎又多了一個女兒,而豐富有趣。 父親專精經濟史,應用於台灣史,在加上經歷過許多動亂,見證了台灣社會的進步與變遷,而秀堂妙筆生花,能將父親口中的舊台灣城市風情、飲食文化、文學、生活習俗、娛樂、宗教、諺語、名人趣聞,以深入淺出的文筆及活潑的

用詞,融匯貫通,整理出這本「戀戀台灣風情」,而且又補上多篇創作文稿,畫龍點睛,豐富了書的內容,穿越時空地傳達了林衡道教授的精神,不愧是青出於藍。 「戀戀台灣風情」是以輕鬆方式講述台灣史的佳作,更是一本舊時代的旅遊書,它不僅是為學者而寫的,更是給普羅大眾閱讀的好書,讓讀者穿越時空重溫舊夢,去感受美好年代,發思古幽情,產生無限想像。謝謝秀堂與大家分享這本台灣美好年代的小品,對我個人而言,意義很特別亦深長,感謝妳傳承父親的精神,並將之發揚光大! ◎林蕙瑛(東吳大學心理系副教授、專欄作家) 推薦序 林花謝了春紅 如果記憶似風,關於秀堂和林衡道教授的回憶,就像暖暖春風,滋潤我心…

… 那年暑假(1975),台北市文獻委員會有兩個工讀生名額,即將升大四的秀堂姐和升大二的我,就是那兩位幸運兒。上工沒多久,我倆接到一項任務:到台中參加由救國團、台北市文獻會、台灣省文獻會合辦的「台灣史蹟源流研究會」營隊,擔任工作人員,全天候為師生服務。 這真是太完美的工作了!我們不但親炙鑽石陣容的台灣史名師,也在史蹟會結交了多位終生摯友;而美麗聰慧的秀堂姐,更成為林衡道教授傾囊相授的得意門生 。 翻閱這本書稿時,彷彿回到史蹟會營隊,追隨林教授那雙「牛伯伯大皮鞋」,一會兒走進大正十年的台北街頭,一會兒瞧瞧台灣泉州人的剪刀符 ……,然後,轉身提醒學員:「各位同學請暫停,林老師要去

上廁所,不要跟過去!」 今年是林教授的99歲冥誕,「台灣古蹟仙」到天上作仙18年了,我卻不覺他的遠去,反而清楚記得林教授站在豔陽下撐把黑傘,拿著麥克風,張著銅鈴大眼,語重心長地說:「看古蹟就像看花,不能等。」 林花謝了春紅,太匆匆,無奈朝來寒雨晚來風(南唐李後主《相見歡》),想看古蹟要快,不然,就謝了。但是,親愛的林老師,您的精神未曾凋謝,我們的史蹟情也沒有隨風而逝,秀堂姐把它寫下來了,就在這本《戀戀台灣風情》。 ◎汪詠黛(專欄作家) 推薦序 那一年,我們一起追的古蹟仙 1979年2月初,那年當選全國優秀大專青年的我,被推薦擔任台灣史蹟源流研習營的輔導員,有緣認識

主辦者邱秀堂和古蹟仙林衡道教授,從此成為追著古蹟仙趴趴走的粉絲。秀堂慧眼獨具,以林老認為我是個可以給他「安全感」的女警官,特別給我一個羨煞所有粉絲的任務,每次尋訪古蹟時,我是那個身背大聲公,為林老拿麥克風,可以近距離聆聽古蹟仙講古的幸運兒。 當年的林衡道教授是超火超夯的「大明星」,他出身曾富可敵國的板橋林家,留學日本的經濟學家,卻以衣著儉樸的台灣史蹟活字典著稱,經常帶著媒體記者與青年學生們,穿梭在大街小巷之中,指著一堆危頹的磚瓦廢墟,敘述曾經的風華絕代、冠蓋雲集;對著古厝或寺廟的燕尾飛簷或馬鞍屋脊等,細數掌故緣由。追著古蹟仙四處尋根的經驗,讓我對於斯土斯民有更清楚的認識。 林老雖然

已在1997年辭世,在古蹟仙的長女林蕙瑛教授的召集下,每年在他的冥誕與逝世紀念日,我們定期聚會。17年來,我們對林老的懷念未嘗稍減,而他對我們的影響力也未曾消逝。他最得意的門生邱秀堂,將過去追隨古蹟仙所收集的風土民情采風軼事,集結成「戀戀台灣風情」,今年適逢林老九九冥誕,尤具意義,象徵我們對台灣家鄉與對古蹟仙的眷戀長長久久,古蹟仙的精神長存不墜! ◎葉毓蘭 (警察大學教授) 推薦序 戀戀「古蹟仙」 傳承台灣最美的風情 初識林衡道教授,是在1972年秋天,剛開學不久,我跟隨林老師在淡水古街巷弄中探訪古建築,包括鄞山寺、龍山寺、福佑宮與清水街、重建街,他長年進行田野踏查,腳力奇佳

,我們一群建築系學生居然快要跟不上。而認識邱秀堂女士是在1977年,我到長安西路老台北市政府對面的台北市文獻會去見王國璠先生,當時秀堂在文獻會擔任秘書。她熱誠地幫我找資料,主要是台北市的老照片。後來我買盡了林老師在坊間所出的書籍,發現其中有秀堂細心記錄林老師口述的書,讀起來令人感到饒富趣味,將台灣史融於民俗古蹟的文化內涵之中。 林老師足跡所至之處,能馬上將所見的古蹟文物與歷史文獻互相映照,因此別人研究台灣史是平面的,但林老師的講述是立體的,有實際的古城牆、古寺廟、古宅第,甚至古墓可以印證,讓人感受深刻。1996年,秀堂整理林老師口述的《台灣風情》,就是林老師仙逝之前最後的著作,具有特殊的

紀念意義。 林老師以長者之尊,非常照顧後進,我常常向他請益,深受啟迪,他看完的書也會送給我。1980年代,文建會常召開全台古蹟勘查及評鑑會議,旅程中林老師精神奕奕,在車上從不睡覺,總是充分利用時間陳述他的觀點。開會時,主席通常會請他先發言,他發言往往簡短有力,講出重點即止,這些風範都發揮著影響力。熟識林老師的人,都知道他的率真,喜怒馬上形於色,不會隱藏。而秀堂跟隨林老師多年,最能體會他的真性情。 秀堂出身書香門第,秉持歷史系的訓練,長期受林老師薰陶,如沐春風,除了熟悉台灣風土習俗,也學到林老師凡事直探本源,言必真知灼見的風格。秀堂是我所見過的一位極為看重師恩的人,她可說是林老師最倚

重的知音。 這本《戀戀台灣風情》也散發出師生間高度默契的芬芳。許多台灣史的珍聞,要真正走過那個舊時代的人才有真體會,包括食、衣、住、行點點滴滴,生活文化的面貌歷歷在目。2014年是林衡道教授九十九歲冥誕,這本書的增幅印行,將是極具歷史傳承意義的出版盛舉。回想1980年代,當兵期間上過莒光日課程的阿兵哥,應當不會忘記林老師講述台灣史的身影。現在年輕一代,雖無緣追隨他看古蹟,卻可以從這本書去認識台灣的「古蹟仙」與了解老台灣的文化風采。 ◎李乾朗(文化大學教授、傳統建築研究者) 推薦序 穿越時光隧道,打開內心深處記憶庫 十八年前的某夜,在五條通舊居三樓,晚餐後一如往常,與外公

邊喝卡布奇諾邊閒聊,當然,還搭配着他最愛的小美冰淇淋。當時我正開始擔任歐洲線的領隊,常向外公請教歐洲的歷史及明治維新後歐洲對日本及亞洲的影響。那晚聊到巴黎的美好年代以及哈布斯堡王朝的畢德麥亞時期,伴著卡布奇諾氤醞的香氣,外公娓娓道出了日劇時期,鐵道飯店布丁紅茶套餐的由來,郵政制度的起源以及三越百貨的成立等,我才知道在台灣這些現在習以為常的事物,多數起源於歐洲,因日據而傳入台灣。 那是我們聊得最痛快的一個夜晚,也是最後一次與外公的深刻互動。當晚,外公送我他的最後一本口述集,是與邱秀堂阿姨合著的「台灣風情」。他說:「這本書,算是回憶大正昭和年間美好年代的小品。」 這麼多年,我在歐洲旅行

,盡覽外公告訴我的歷史建築,遊遍他嚮往的名山大川,心中更常想起外公所言,台灣曾出現過的美好年代;於是,重讀外公的著作,騎上單車,循着著作中提及的路線景點,找尋春風吹過的永樂町、西螺最大的石敢當,也嚐到書中提及美味的中華軒肉鬆、彰化冒熱噴香的在來米飯…。 此書不只是回憶小品文,更是穿越時光隧道,打開我們內心深處記憶庫,思想起先民生活足跡的旅遊指南。沒有地圖,沒有行程規劃,更沒有絢麗照片,卻最能喚起雋永的美好回憶。謝謝您,邱阿姨!此書的再生,是外公最好的百歲壽誕大禮。 ◎林嘉澍(導遊) 序文 永遠活在我們心中的古蹟仙 「雖死之日,猶生之年」,從「古蹟仙」林衡道教授(1915

年5月2日-1997年1月18日)仙逝至今,每年他的冥壽與忌日,林公的長千金林蕙瑛教授,不管再忙或在國外都會趕回來,並召集老師的親友及門生故舊,到北投法藏寺探望林公。 行儀尋常,先將林公的骨灰罈從屋內抱到面對鬱鬱蔥蔥、桂花飄香的二樓亭台,然後大家倚欄面對著林公的遺像,絮絮叨叨報告個人的近況與最近藝文界動態,讓老師分享。我們彷彿也看到老師睜著炯炯有神的大眼,正在傾聽我們話家常、談心事,甚至跟我們一起呵呵笑談八卦呢!接著,將林公的長外孫嘉澍為林公張羅的冥錢,包括美元、歐元、泰銖及寫有歷年來出席者名字的冥紙袋燒給林公後,蕙瑛姐即請大伙兒下山到林老生前最喜歡的餐廳,如新北投或天母的「金蓬萊」、「

基隆海鮮」,邊吃邊回味林公生前的幽默逸事,十七年來從未間斷。 有「台灣活字典」之稱的古蹟仙林衡道教授,生前推動台灣文獻、史蹟調查、編修、出版貢獻不遺餘力。林教授生於民國四年(1915年)日本東京雜司谷,父林熊祥,母陳師桓。滿月後返即回福州,八歲離開福州到台灣並入樺山小學,十二歲至日本求學,畢業於仙台市帝國大學法文學部,經濟學科,是板橋「林本源」長房後裔。林衡道教授在淡江大學、東吳大學、真理大學、藝術學院任教,父子先後任職於台灣省文獻委員會主任委員,推動台灣文獻史蹟之調查、編修、出版不遺餘力,成果甚為豐碩,並傳為美談。 民國八十三年(1994年),文化資產維護學會理事長莊芳榮,在

中山堂為林衡道教授舉辦一個既溫馨又感人的80大壽,向來不喜歡過壽的林老師,當天盛裝出席,頭髮還上了油,當然皮鞋不是那雙超大號的舊鞋而是全新的!老壽星林衡道教授非常開心,宴會結束前,他對著近百官員、親友、晚輩,門生等賀客,深深一鞠躬的說:「今天我八十生日,大家來為我祝賀,實在非常謝謝和感動;不過也很感傷,因為當諸位八十歲生日時,我卻不能為大家祝壽。」林老師一貫幽默的口吻,引來哄堂大笑。 前年,接到聯經出版事業公司的「電子書出版授權書」通知,《台灣風情》一書 (林衡道口述、邱秀堂整理,1996年出版) 要出電子書,合約並註明可單篇銷售;我在欣喜之餘,卻不免懷疑當年熱銷的《台灣風情》,現在還有

市場嗎?尤其是電子書。然而,就在去年底,賽尚圖文事業有限公司老闆蔡名雄先生也傳來一紙合約,希望以《台灣風情》為本,再加林公過世後我整理的系列專欄,合併出版成新的《戀戀台灣風情》一書,我不加思索馬上答應。因為,我耳邊縈繞著當年聯經有意出版《台灣風情》一書時,當我告訴林衡道教授時,林老回答得很妙:「快快整理,只要聯合報肯付印,不必談條件。」如今,我彷彿又聽到「古蹟仙」林衡道教授從天上傳來的催促聲:快,快!只要有出版社肯付印……。 如今「古蹟仙」離開我們已十七年,今年是林衡道教授他老人家九九冥誕,我在整裡舊稿準備呈獻給恩師時,益發覺得林公對歷史和人情的深刻了解,其所見所聞,將我們帶入更寬廣的世

界。不過,讀到拙文【陪林衡道教授最後一程】末段:「有時靜靜聽著老師敘述內心深處極為隱密的歡戀、愛慾、情仇,多次以後,老師竟說:我們寫成小說吧!我來口述,你執筆。於是,我們的筆記裡,記滿了老師的點點滴滴…..。老師曾說,這個世界上最了解我的人,就是你了,希望你研究我,做為一生的職志。」忍不住思念與羞愧之情,頓時掩面痛哭,久久不能自己。這些年來我雖然仍在地方文化資產耕耘,卻荒疏了對老師的承諾,辜負了老師對我的厚愛,感到非常愧疚! 感謝師長好友們寫推荐序文,有張香華老師、陳牧雨老師(並為本書題字)、林蕙瑛教授、李乾朗教授、葉毓蘭教授、作家汪詠黛女史,及王澤教授畫的老夫子漫畫,為本書增添了無限風

采。 謹以此書獻給恩師林衡道教授與林老的千金蕙瑛、蕙瑤姐妹。 邱秀堂 1996年發行《台灣風情》之出版序 因緣際會生風情 話說民國八十三年(1994年)的八月八日星期一,全省已籠罩在道格颱風的暴風圈裡。此時我突然接獲林衡道教授的電話:「今天既然不要上班,我們中午一起到國賓飯店用餐吧!」在颱風天裡有這樣的興致,近八十歲的林教授實在夠浪漫。 偌大的阿眉廳,除了一位老外,就只有林教授和我。就在這麼一個特殊的颱風天裡,林教授開講了。 從建成國小的同學會談到西門國小的「河水氾濫碑」,再說到日治時「內台共學法」頒佈後與辜振甫先生進入樺山小學;以及回憶小學時,到圓山運動場

看棒球比賽的情景‥‥。 這些往事,令我神往不已。心動不如行動,回家立刻整理成「石碑、棒球、小學生」等四篇短文,傳給我的好友、也是我的「作文」老師汪泳黛小姐指正,她將我的習作動了一些手腳後,建議我投到報社。 就在九月三日,聯合報鄉情版不但接納了我的稿子,還特別開闢了一個每週見報一次,以林衡道口述、本人整理的「林衡道開講」。 負責聯合報文化組的陳長華小姐,在電話中鼓勵我「繼續寫」,這麼簡單的三個字,好像大力水手的「菠菜精」,給了我無比的信心與力量,開始在公餘之暇努力埋首整理、撰寫。 今年初,長華姐提醒我,可以考慮出書了。林教授知悉後,回答得很妙:「快快整理,只要聯合報肯付印

,不必談條件。」 在整理出書的過程中,發現遺漏兩篇剪報。我知道遠在屏東的雙親,一直都為我登在報上的文章做剪報,不出所料,很快就補齊了。父母親的愛,真是無時無地。 《台灣風情》共收八十二篇,以原稿呈現,內容包括人物軼事、宗教信仰、山水風物、政經民俗、古蹟諺語等。每篇不脫台灣風土史事,卻比一般寫鄉土歷史者視野來得開闊,因為內容、景物遠涉中國大陸與日本的采風,其中,亦有以古托今的隱喩,是研究近代台灣歷史的重要輔佐史料。 可是,林教授卻很謙虛的說:「談不上是史料,只是個人時光隧道的回憶小品文而已。」 話雖是如此,假如不是近代名門出身,不是橫跨清季、日治兩時期的台灣首富板橋林家之

後,絕不會有如此豐富的生活經驗與閱歷。林教授得天獨厚,上承先世餘蔭,自己又飽讀中外經史典籍,尤其博聞強記的本領,幾乎無人能出其右。因此可以肯定的說,只有林衡道教授才有《台灣風情》這樣的風貌。 如書中「日本女人阿勝與八勝園」、「鐵路大飯店完全英國氣派」兩篇,前者八勝園,為日治時的第一流的溫泉旅館,鐵路大飯店則是日本人仿英國維多利亞王朝的歐式大飯店,這兩處都不是普通老百姓可以經常消費的地方。但林教授談起兩處景物,恍如昨日之事、歷歷如繪。 記得「那一年我搭內台連絡船」見報後,林老師和我接到無數通朋友和讀者的好奇電話,紛紛打聽書中女子是何許人也?因為林教授在此文提到,在中學二年級搭內台連絡

船途中,巧遇台灣來的東京女子大學生,驚為天人,於是一路追隨這位大姐姐,亦步亦趨,卻不敢親炙。在十幾年後,才知慘綠少年時的暗戀對象,原來是基隆某富翁的千金,已是台灣某名人的夫人。其實,讀者若細心,答案就在另一篇「超級大戶挑女婿」文裡。 我曾問林教授最喜歡書中的那一篇?他說:『「徐坤泉其人其」是我最滿意的。因為徐坤泉的一生,就像台灣人的命運』。 徐坤泉曾是台灣省文獻委員會的編纂,筆名阿Q之弟,是知名作家。抗戰發生後,徐坤泉到大陸湖南擔任虎標永安堂的經理。但軍方發現他是台灣人後,懷疑他是日本派來的間諜,備受迫害;返回台灣後,日本憲兵隊又懷疑他是中國間諜,又加以迫害;雖然台灣光復,還被判成

戰犯。林教授語重心長的說:「這不是台灣人的悲哀,是什麼?」 去年林教授的女友不幸過世,每回談到與女友生前相處的種種,林老師總是淚光閃閃,用情之深,令我感到不可思議,直到寫那篇「日本殉情風吹不到台灣」,才恍然大悟,原來從小寄養在日本家庭、受日本教育的林老師,憧憬日本傳統生活美學「心中情死」的意境。為了沖淡林老師對女友的哀思,我半開玩笑的說:「老師,可千萬別去尋找愛情的天堂,殉情消息上了新聞頭條,不好看喔!」過不久,他居然又陷入思念一位「下凡仙女」的思緒裡。 這就是自嘲為「台灣末代少爺」的林教授。其來自富貴繁華世家大族,前半生足跡踏遍日本、大陸華南、台灣等地區,經歷家族、國家的榮枯與興

衰,個人的遭遇也極為遞嬗,隨著家國的巨大變化,因而造就其思想言行的複雜與獨特。不過,對於文化的傳承,卻是勇於思索、反省和表達。 為林教授整理文稿,實在感到榮幸與喜悅。 本書的出版要謝謝我的長官陳奇祿院士、忘年之交柏楊、張香華伉儷、胡秀、陳館長碧蓉女士,好友程榕寧、陳長華等,在我習作的過程中,不斷給我鼓勵與支持。 最後謹將此書獻給我最愛的雙親邱鎮祥先生、邱曾雪英女士與待我如姐如妹的林蕙瑛博士、林蕙瑤小姐,她門是林衡道教授的千金。 ◎文/邱秀堂

觀光工廠的解說服務品質、體驗行銷、 產品忠誠度和重遊意願關係之研究 —以菌寶貝博物館為例

為了解決板橋金門街餐廳 的問題,作者楊硯婷 這樣論述:

近年來由於國人旅遊的內容與價值觀已然轉變,故家庭旅遊熱門景點—觀光工廠勢必要能在各方面都提高品質才能提升遊客的重遊意願、增加競爭力。菌寶貝博物館原為代工工廠,現已開發出自有品牌,且將教育與觀光做結合,因此使其成為宜蘭市的戶外教學景點之一,故擇其為研究對象,旨在探究觀光工廠解說服務品質、體驗行銷對產品忠誠度和重遊意願之影響。採便利抽樣法進行問卷調查,以參訪完菌寶貝博物館16歲以上之遊客為對象。以描述性統計、信度分析及迴歸分析進行資料處理,研究結果顯示:一、觀光工廠解說服務品質(有形性、保證性、可靠性、關懷性)對體驗行銷有正向顯著影響。二、觀光工廠解說服務品質(有形性、保證性、可靠性)對產品忠誠

度有正向顯著影響。三、觀光工廠解說服務品質(有形性、可靠性)對重遊意願有正向顯著影響。四、觀光工廠體驗行銷(情感體驗、行動體驗、關聯體驗)對產品忠誠度有正向顯著的影響。五、觀光工廠體驗行銷(情感體驗、行動體驗、關聯體驗)對重遊意願有正向顯著影響。六、觀光工廠產品忠誠度(再購意願、向人推薦、交叉性購買、態度忠誠)對重遊意願有正向顯著影響。本研究的建議為:一、增加每日定時導覽服務、增設具導覽功能的互動軟體機具。二、改善園區造景、規劃套裝行程。三、增加DIY體驗活動的種類、結合導覽和體驗活動提升產品認同度。

板橋金門街餐廳的網路口碑排行榜

-

#1.金門美食/完全看不出是餐廳『佑昇生億飲食店』金門在地人必 ...

金門 美食『佑昇生億飲食店』是『良金牧場』推薦我們的,來到金湖鎮大家可能會到『成功鍋貼』,因為他的招牌很明顯,外觀看起來也像店,我們明明相約 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#2.去哪裡消費 - 農遊券- 行政院農業委員會

店家名稱 店家活動 店家電話 提供付款方式 大溪三姐的廚房 0932‑057288 現金 五倍券 台灣Pay 街口支付 Line P... 温佳茶工坊 滿千抽獎‑登紙本五倍券 0978‑226839 現金 五倍券 台灣Pay 山坡上小廚房 滿千抽獎‑登紙本五倍券 0939386105 現金 信用卡 五倍券 台灣Pay Line Pay 於 888.coa.gov.tw -

#3.歡迎回家家樂福| Carrefour Taiwan

「每個人都值得最好的」為家樂福推行食物轉型理念,落實企業社會責任響應永續目標,傳遞減少食物浪費、健康生活、愛護環境、生物多樣性的精神,持續發掘更多好商品, ... 於 www.carrefour.com.tw -

#4.MOS BURGER|摩斯漢堡歡迎您

摩斯漢堡提供無接觸付款方式. 安心支付保護您我. 摩斯漢堡支持台灣豬. 東元餐飲集團振興美食加碼優惠 ... 於 www.mos.com.tw -

#5.好吃家美食攻略板橋金門街麵線&樹林火車站前站冰沙珍奶

如果問大家,心中覺得最好吃的麵線是哪一家的?! 相信會聽到很多不同的答案,我觀察這答案跟習慣有關, 所以問來問去大家都推薦自己家附近比較常吃的那家 ... 於 hojiaga.pixnet.net -

#6.【中永和美食】中永和美食懶人包!50家在地小吃、餐廳、火鍋

地址:新北市永和區水源街25號(地圖). 電話:02-29265505 ... 地址:新北市中和區中安街178巷2號 ... 食記全文:【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳。 於 anikolife.com -

#7.[八方雲集] 2022 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表| 全台連鎖專賣 ...

Yoti·生活::小薛の美食記錄·旅遊記實 ... 於 yoti.life -

#8.披薩外送外帶線上訂購| 網路訂餐披薩享優惠| Pizza Hut 必勝客

... 台南市, 高雄市, 金門縣, 屏東縣, 台東縣, 花蓮縣 ... 南港餐廳店、高雄夢時代餐廳店、Express左營車站店、Express板橋車站店不適用以上規範,依照百貨規範為主。 於 www.pizzahut.com.tw -

#9.板橋金門街美食阿暉師 - Twitter

See Tweets about #板橋金門街美食阿暉師on Twitter. See what people are saying and join the conversation. 於 twitter.com -

#10.2022最新【新北市-金陵餐廳】評價

金陵餐廳(地址:220台灣新北市板橋區金門街283號|電話:02 2681 1228)更多【餐廳美食】熱搜推薦-:板橋金門街餐廳:金陵餐廳蛋糕:板橋篤行路美食:板橋辦桌餐廳:樹林 ... 於 hot-shop.cc -

#11.CoCo都可板橋金門店X 你訂菜單

購買任一飲品加購專區 · 美式咖啡(12oz). 35. 35 · 拿鐵咖啡(12oz). 45. 45 ... 於 order.nidin.shop -

#12.丼起來丼飯烏龍麵外送(板橋金門店) - 日式餐廳

丼起來丼飯烏龍麵 內湖文湖店 板橋重慶店 板橋漢生店 板橋金門店 台中西屯店 文山木新店 新莊幸福店 foodpanda訂餐/ Uber Eats訂餐 #丼飯#經典#牛肉壽喜燒 於 japanese-restaurant-7050.business.site -

#13.新北市板橋區金門街餐飲資訊彙整-第1頁

新北市板橋區金門街美食店家餐廳清單 · 鴻福食品工廠 · 寶素齋素食自助餐 · 早餐優選(板橋金門店) · 遇見新鮮(板橋金門店) · 三顧茅廬麻辣滷味(板橋金門二店) · 悅湘原汁牛肉麵. 於 needmorefood.com -

#14.【板橋美食】板橋金門街麵線四種配料+無限量九層塔只要30元 ...

雖說PEKO資深板橋人,但還是有非常多區域沒有走動過,像靠近樹林的溪州就是第一回來,原本這天的目標是造訪板橋巨無霸蛋餅「田仔蛋餅店」,吃蛋餅的 ... 於 peko721.pixnet.net -

#15.板橋金門街美食的推薦與評價,MOBILE01、PTT和網紅們這樣 ...

1.外婆的茶屋樹林板金店. 4.9. (2則評論) · 2.晴空日居. 4.5. (2則評論) · 3.金門街麵線. 4.2 · 4.肉肉涮鍋板橋金門店. 4.3 · 5.田仔蛋餅店. 4.6 · 6.金豪客平價創意牛排- ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#16.樹林宵夜外送樹林滷味潮味決板橋金門店限定這吃太銷魂老闆也 ...

新北板橋麻辣燙, 新北樹林消夜外送, 新北樹林滷味宵夜外送, 板橋金門街必吃美食, 板橋金門街好吃麻辣燙, 新北板橋燒滷味, 新北板橋好吃麻辣燙, ... 於 yummygo.pixnet.net -

#17.板橋金門街餐廳 :: 路名資料庫

新北金門街美食餐廳推薦,新北金門街美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享:晴空日居,金門街麵線,肉肉涮鍋板橋金門店,田仔蛋餅店,金豪客平價創意牛排- ...,1. 於 road.iwiki.tw -

#18.金陵餐廳 - LINE熱點

【LINE熱點】金陵餐廳, 四川菜, 地址: 新北市板橋區金門街283號,電話: 02 2681 1228。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈, ... 於 spot.line.me -

#19.【食記】SNOOZE貪睡早午餐板橋金門街無限回訪的早餐店附菜單

SNOOZE貪睡早午餐地址: 新北市板橋區金門街302號營業時間: 平日6:00-13:30/六日6:00-14:30 電話: (02)86872777 之前看過一個影片說. 於 yihsuan316.pixnet.net -

#20.板橋樹林日系早午餐健康由晴空日居幫你照顧 - 波波黛莉

現在樹林板橋這一帶開了好多早午餐店呀這一家你可以說是早午餐也可以說是下午的完美咖啡廳一進去發現特別的舒適寬敞也讓人覺得放鬆日式餐廳一大早好 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#21.蛋餅界的霸王!餡料炸多還有爆漿起司不預約要等一小時

... 層層堆疊的手工餅皮、餡料多到.. (田仔蛋餅店, 新北市美食, 板橋美食, 蛋餅, 巨無霸蛋餅, Cheer食在愛享像, ) ... 地址:新北市板橋區金門街224號 於 travel.ettoday.net -

#22.金豪客平價創意牛排(板橋金門街店) 菜單|New Taipei City ...

金豪客平價創意牛排(板橋金門街店) 在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#23.樹林宵夜外送樹林滷味潮味決板橋金門店-新北市> - 店家日報

新北板橋麻辣燙 新北樹林消夜外送 新北樹林滷味宵夜外送 板橋金門街必吃美食 板橋金門街好吃麻辣燙 新北板橋燒滷味 新北板橋好吃麻辣燙 新北板橋晚餐推薦 於 www.buzzdaily.tw -

#24.《板橋•食》捷運新埔站旁的台灣小吃~金正好吃大腸麵線 - 波爸

文章標籤 · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP · 看完文章大家都在問. 於 kingyang2011.pixnet.net -

#25.板橋樹林火車站美食】肉肉涮鍋板橋金門店.蒸煮兩吃四喜肉鍋 ...

肉肉涮鍋板橋金門店(fb粉絲團):新北市板橋區金門街306號,電話:02 2687 7688,營業時間:11:30-15:00、17:00-22:00 當成都和重慶在爭「火鍋王國」時, ... 於 www.foodtigertw.com -

#26.板橋新崛起文青早午餐!「富士山刈包」包入雙倍起司蛋

新北板橋區堪稱是早午餐聚集地,尤其在鄰近致理科技大學的巷子裡,餐廳、早餐店比比皆是,而「小注音」就以特色餐點成功崛起,店裡的壁紙、紙杯、手提 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#27.板橋金門街餐廳相關資訊 - 哇哇3C日誌

板橋金門街餐廳,《板橋美食小姑食記》浮洲橋下料多多無店名麵線,勞工朋友..., 於 ez3c.tw -

#28.即時| 焦點| 蘋果新聞網

國產新冠藥好消息!國鼎解盲成功康復率100% 將向美申請EUA. Yumi和王力宏私訊曝光閨密嗆:根本DF羞辱!酸李靚蕾「破費了」. 木子小姐墜樓!相驗結果出爐父親、男友曝 ... 於 tw.appledaily.com -

#29.丼起來板橋金門街板橋外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向板橋的丼起來板橋金門街訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#30.雄獅旅遊:跟團旅遊、機票、訂房、自由行、票券當地遊

從想放假的那一刻開始,找雄獅不用再煩惱旅行大小事! 團體旅遊、自由行、訂房、票券,你想的到的玩法,我們都有~ 專業的旅遊規劃師及客服人員,將每個旅行者的願望 ... 於 www.liontravel.com -

#31.尋找好市多賣場

好市多為全球第一家會員制的倉儲批發賣場,致力於為我們的會員提供最優質的品牌及商品價格. 於 www.costco.com.tw -

#32.照片:孫東寶牛排板橋金門店 - TripAdvisor

來自孫東寶-板橋金門店的: 果真是平價台式牛排的教父評論. 孫東寶-板橋金門店 · 3的評論. 排名第205 (共488 間) 的板橋餐廳. 220 台灣板橋新北金門街347號. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#33.店家介紹 - 新北市食材登錄平台

店家Logo. 食品業者登錄字號: F-200125149-00000-6. 公司名稱: 可樂美. 品牌名稱: 可樂美早安店. 店家地址: 220新北市板橋區金門街255號. 公司電話: 02-2687-8743. 於 foodtracer.health.ntpc.gov.tw -

#34.金陵餐廳- 金門街283號, 板橋區, 新北市, Taiwan - Yelp

Old traditional Taiwanese restaurant. Food not bad but place kinda dirty. Is this your business? Respond to reviews and customer messages. 於 www.yelp.com -

#35.【台北中正區】加里曼丹娘惹美食印尼料理

在古亭捷運站附近的金門街上有家加里曼丹娘惹美食的印尼料理,口味相當獨特,想要試試不同的異國美食,在消失的浦城街附近也能找到。加里曼丹娘惹 ... 於 maruko.tw -

#36.【新北-板橋區】金門街麵線 板橋在地人推薦,料多味美 - Cheer

▷【新北-板橋區】金門街麵線☞板橋在地人推薦,料多味美,CP值高到爆!只賣$25元,九層塔可以免費一直加,店內特製辣醬好加分,再來外帶2次!板橋好吃麵線 ... 於 cheer198.pixnet.net -

#37.「板橋金門街牛肉麵」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「板橋金門街牛肉麵」相關資訊整理- 在北部,之前還沒吃到讓我覺得非常心動的麵線, ... 台菜餐廳. 地址:花蓮縣壽豐鄉共和村魚池45號電話:03-865-1333. 於 lovetweast.com -

#38.金門街美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

金門街 美食 · 台北市中正區-彼得好咖啡金門街店 · 台北古亭美食古北饕| 可愛文青小店令人驚豔的美味多汁小籠湯包鄰近捷運 · 古亭美食推薦|古北饕-文青感的小龍湯包店 · 台北市 ... 於 www.pixnet.net -

#39.水準之上平民美味來一碗熱呼呼甜不辣暖心又暖胃 紀家甜不辣 ...

◊ 水準之上平民美味來一碗熱呼呼甜不辣暖心又暖胃➩ 紀家甜不辣板橋銅板美食金門街美食 · 文章標籤 · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 shuanselean.pixnet.net -

#40.新北『金門街美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

1.外婆的茶屋樹林板金店. 4.9. (2則評論) · 2.晴空日居. 4.5. (2則評論) · 3.金門街麵線. 4.2. (1則評論) · 4.田仔蛋餅店. 4.6 · 5.金豪客平價創意牛排-金門街店. 3.7 · 6.親愛 ... 於 ifoodie.tw -

#41.【新北 板橋】金豪客平價創意牛排金門街店!排餐皆附酥皮濃湯

Aug 30. 2018 14:00. 【新北❤板橋】金豪客平價創意牛排金門街店!排餐皆附酥皮濃湯,店內用餐冰淇淋、飲料自助無限暢飲. 7219. 創作者介紹. 於 er46903356.pixnet.net -

#42.2022高雄跨年|演唱會卡司、時間地點、跨年煙火特色 - 好好玩 ...

... 花蓮住宿 · 台東住宿 · 澎湖住宿 · 金門住宿. 吃美食. 台北美食 · 台北火鍋 · 士林美食 · 板橋美食 · 板橋早午餐 · 新莊美食 · 九份美食. 於 www.welcometw.com -

#43.板橋車站、府中站、江子翠站、新埔站必吃美食 - TISS玩味食尚

一幻拉麵x胡同居酒屋就位在板橋車站的二樓美食街,來自日本北海道濃濃的蝦味湯麵,每日現煮高湯,以產地直送甜蝦頭為底慢火熬製,將濃郁蝦膏燉煮 ... 於 tisshuang.tw -

#44.板橋樹林日系早午餐健康由晴空日居幫你照顧

現在樹林板橋這一帶開了好多早午餐店呀這一家你可以說是早午餐也可以說是下午的完美咖啡廳一進去發現特別的舒適寬敞也讓人覺得放鬆日式餐廳一大早好 ... 於 mandy60120.pixnet.net -

#45.【板橋】禎素齋素食 - 小品~就是愛旅行

禎素齋素食位於板橋金門街上這間素食小吃店除了麵、飯外也有快炒類可選擇之前品常經過它店面,終於在某日有機會走進店 ... 健康創意蔬食~大眾素味餐廳. 於 www.pinblog.tw -

#46.品牌版圖 - 王品集團

精選上等牛肉,完美演繹食材豐富您挑剔的味蕾,多道精緻料理,以熱情入味、時尚熱情的紐約客風格,為你的生活注入新活力,並提供舒適、明亮、歡愉的西式餐廳,讓每位 ... 於 www.wowprime.com -

#47.板橋金門街餐廳,大家都在找解答 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 【板橋美食】板橋金門街麵線四種配料+無限量九層塔只要30元... · 新北『金門街美食餐廳』 | 板橋金門街餐廳 · 新北『金門街餐廳』 | 板橋金門 ... 於 twagoda.com -

#48.金陵餐廳

金陵餐廳創立於1975年喜慶宴會、尾牙年菜、素食筵席外燴宴席. ... 聯絡人:柯先生: 電話:02-26811228: 地址:新北市板橋區金門街283號(溪州國小、溪北公園旁): 員購. 於 0226811228.web66.com.tw -

#49.金陵餐廳- 貼文

經濟合菜800元起外送到府服務喜慶宴客公司開幕雞尾酒流水席220 New Taipei City 新北市板橋區金門街283號. 於 zh-tw.facebook.com -

#50.【食記】新北市板橋靠近樹林的莎巴瓦披薩,新口味鮑魚龍蝦 ...

莎巴瓦披薩的菜單,以6吋、9吋與13吋披薩跟義式焗烤為主要餐點,然後再搭配炸雞、薯條…等副選美食與飲品。 DSC06631 · DSC06635. 除了單點,莎巴瓦披薩有推出 ... 於 hardaway.com.tw -

#51.【板橋美食】不推一下對不起自己的高CP餐廳,金陵餐廳。

也許是因為從小老媽都會煮的關係, 長大我特別喜歡吃那種家常菜的餐廳, 吃過滿多餐廳,金陵真的算是讓我很驚豔的一間餐廳 ... 地址:板橋金門街283號. 於 khe224.pixnet.net -

#52.板橋金門街美食(美食)板橋 - Irmanw

這次互相承諾以後要多約出來見面約會吃美食阿~~~ 金門街的這一間Mr.Sandwich三明治先生真的是平價美味. 推薦給大家囉::附上相關資訊:: Mr.Sandwich三明治先生. 地址:新 ... 於 www.relationshgrce.co -

#53.「樹林金門街美食」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「樹林金門街美食」相關資訊整理- 1.外婆的茶屋樹林板金店. 4.9. (2則評論) · 2.晴空日居. 4.5. (2則評論) · 3.金門街麵線. 4.2 · 4.肉肉涮鍋板橋金門店. 於 lovetpe.com -

#54.「金門街美食」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

《板橋... 《板橋美食小姑食記》浮洲橋下料多多無店名麵線,勞工朋友的最愛,俗擱... 一早到浮洲橋下車廠取車,愛車定期檢驗保養後,開著繞了一下,路過板橋金門街,看 ... 於 1applehealth.com -

#55.板橋火鍋推薦❤️鼎川霖鍋物-板橋板樹店:隱藏版巷弄好吃的 ...

終於有時間,好好來分享一下,板橋金門街美食啦~~ 除了上次一直要推薦給大家的金門街麵線外,就屬這家一定要來好好推薦給大家了! 於 michell5168.pixnet.net -

#56.板橋「肉肉涮鍋」蒸煮兩吃四喜肉鍋,甘酒入湯好滋味! | 旅遊

第一次聽到「肉肉涮鍋」的大名是在咱們「板橋美食里粉絲團」,一開始我以為是在金門,後來才發現原來是板橋的金門街,但仔細看地址又發現比較靠樹林。 於 tw.travel.yahoo.com -

#57.【 新北板橋】晴空日居| 板橋、樹林又多一家有氣質的早午餐店

一天一定要一杯咖啡的哪裡人,夏天最愛點的就是這個西西里咖啡!!!!!!!!!!!!! 他們竟然也有啦,很專業,可以!!!!! 直接點說就是檸檬味的美式咖啡,. 在夏日 ... 於 eileen60135.pixnet.net -

#58.板橋 微間素生,傳統三合院古厝再生咖啡館 - 輕旅行

近年來老宅再生,引發一波老屋打卡潮,old is new,萍子推薦微間素生MI-KAN STUDIO,雖地址是在板橋,但比較靠近樹林火車站。保留古厝風, ... 於 travel.yam.com -

#59.藝文店家查詢 - 藝FUN NEXT平台- 文化部

... 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 台東縣, 澎湖縣, 金門縣, 連江縣 ... 宜蘭縣; 花蓮縣; 台東縣; 澎湖縣; 金門縣; 連江縣 ... 梅山鄉, 番路鄉, 大埔鄉, 阿里山鄉, 板橋區 ... 於 artsfunnext.moc.gov.tw -

#60.板橋金門街(近樹林) - 147傳統美食本舖- 古早味油飯超讚!

我跟我ㄤ是美食追求者~~哪裡有美食就往哪裡去~~~ 那天跟我ㄤ在公園散步的時候發現金門街又新開一家食店我和我ㄤ立即衝進去一探究竟里面的擺設古色古香 ... 於 www.ihergo.com -

#61.國旅券可用業者查詢

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#62.FamilyMart 全家便利商店-桂芳拿鐵限定店

板橋 新遠店, 新北市板橋區四川路一段371號1樓. 板橋松翠店, 新北市板橋區松江街25號1樓. 板橋白金店, 新北市板橋區金門街366號1樓. 板橋國泰店, 新北市板橋 ... 於 nevent.family.com.tw -

#63.美美心港式飲茶|台中港點吃到飽498元起 - 猴屁的異想世界

這間美美心港式飲茶是女兒紅婚宴會館推出的港點吃到飽餐廳,生意超好,但座位很多其實沒有很難訂位,提前線上訂就可以,電話打去也可以,位在南屯區文 ... 於 www.tony60533.com -

#64.台北鐵板燒美食餐廳推薦!TOP10「雙北頂級鐵板燒」海鮮和牛

現點現做的鐵板燒老少咸宜,不同的價位、食材也能滿足家裡聚餐、商務、約會等不同需求,本文精選10家台北、新北地區,套餐式的頂級鐵板燒。 於 woment.com.tw -

#65.蛋餅界的小霸王!板橋田仔蛋餅店超厚實「特製蛋餅」還有紅茶 ...

「田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店」去年一看到報導就覺得非來不可,但因為地理位置靠近樹林,總是一拖再拖!這次返鄉過年時,看到除夕到初五都有營業,趕快揪 ... 於 udn.com -

#66.查詢店家 - 地方創生劵

編號1; 支付工具; 啟用時間110/12/1; 店家名稱1900古董酒吧; 電話0225556906; 縣市臺北市; 地址臺北市大同區迪化街一段34號3樓; 店家介紹酒、咖啡. 於 twrr-vouchers.ndc.gov.tw -

#67.新北市板橋區金門街美食分類清單

這裡整理收藏了新北市板橋區金門街的美食資訊Page1,有各式各樣的美食料理與店家推薦,還有多種美食的懶人包資訊,讓大家可以快速尋找菜色與餐廳資訊。 於 whofood.net -

#68.金陵餐廳地圖|地址:新北市板橋區金門街283號 - 樂趣地圖

新北金陵餐廳地圖上地址:新北市板橋區金門街283號,緯度、經緯座標:「24.987985、121.431396」,分類:新北市板橋區餐廳,電話:02-2681-1228. 於 poi.zhupiter.com -

#69.【新店美食】小樂精緻麵食館,平價版鼎泰豐(菜單) - Nash,神 ...

小樂精緻麵食館店家資訊 · 小樂精緻麵食館菜單 · 小樂精緻麵食館推薦. 泰式豆包捲$40; 酸辣湯$50; 蝦仁紅油抄手麵$100; 排骨蛋炒飯$150; 油豆腐丸子細粉$110. 於 nash.tw -

#70.多來家/板橋金門店- | Bite!美食APP

多來家/板橋金門店有1則評價,地址:220台灣新北市板橋區金門街356號,電話:暫無資料, | 用Bite記錄美食,更快更聰明. 於 2bite.com -

#71.【新北市板橋區金門街一日遊】必吃雞米花美食莎巴瓦 ... - Nulaw

【新北市板橋區金門街一日遊】必吃雞米花美食莎巴瓦披薩熱誠推薦:: 美食… 【新北市板橋區金門街】哪裡吃牛肉麵?是不可錯過的美食資訊【新北市板橋區金門街】 高麗菜蛋 ... 於 www.visageple.co -

#72.文創餐廳進駐台南葫蘆埤公園復古氛圍中賞景| 生活 - 中央社

陳麗珍表示,餐廳內規劃特色復古家具區,讓遊客體驗舊家具及黑膠唱片的懷舊風采,烘焙區則限量供應手作麵包及富有在地特色的菱角鮮奶酪,並設有公益專櫃 ... 於 www.cna.com.tw -

#73.(板橋區美食)莎巴瓦披薩sabawa pizza/平價美味/C/P值高/近 ...

... pizza/平價美味/C/P值高/近樹林火車站/板橋金門街/近板樹體育館/寵物友善餐廳莎巴瓦披薩sabawa pizza地址:新北市板橋區金門街358巷2號1樓(碧瑤 ... 於 nancybolg.com -

#74.HOLIDAY KTV | 好樂迪KTV

好樂迪KTV以歡樂、健康、安全為訴求,致力為學生、社區住戶與上班族提供健康、超值、歡樂的娛樂服務,不僅滿足顧客休閒生活之高感官需求,也創造更豐富多元的視聽娛樂 ... 於 www.holiday.com.tw -

#75.(美食)板橋金門街平價美味早午餐推薦 金門街不是在金門啦!!!!

(美食)板橋金門街平價美味早午餐推薦✓金門街不是在金門啦!!!!::Mr.Sandwich三明治先生:: 阿芷愛吃鬼. 於 www.beautyblog.com.tw -

#76.門市資訊/門市查詢| 爭鮮關係企業

新北市板橋區文化路二段318號2F (捷運江子翠站4 號出口). (02)2251-1618 ... (近成功十一街口). (03)668-2575 ... 台北市萬華區漢中街42號2F (絕色影城旁). 於 www.sushiexpress.com.tw -

#77.角板山行館(梅園/環湖步道/行館咖啡)、新溪口吊橋

在2021/12/30當天,開車帶W爸媽到桃園角板山遊玩,主要目的除了逛逛當地的形象商圈老街之外;另一重點就是【角板山梅花季】與相連的【復興溪口吊橋】 ... 於 www.wiselyview.cc -

#78.新北最強港式料理吃到飽周一至周五每人980元+10% - HiNet ...

除了升級平日港點吃到飽外,冷冬之際,青雅中餐廳也趁勢推出兩道單點的暖心湯品,分別為3,880元的「濃湯八寶 ... 新北市板橋區民權路88號3樓. 於 times.hinet.net -

#79.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#80.【新北市板橋區美食】金門街麵線- 網友評價 - 飢餓黑熊

金門街 麵線是一間位於新北市板橋區的熟食店,總共有523位網友評價過此餐廳,平均是4.2顆星。 於 ihungrybear.com -

#81.新北『金門街美食餐廳』 - 旅遊日本住宿評價

金門街餐廳 ,大家都在找解答。新北金門街美食餐廳推薦,新北金門街美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 晴空日居, 金門街麵線, 肉肉涮鍋板橋金門店, 田仔蛋餅店, ... 於 igotojapan.com -

#82.「板橋金門街美食」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「板橋金門街美食」相關資訊整理- ▷【新北-板橋區】金門街麵線☞板橋在地人推薦,料多味美,CP值高到爆!只賣$25元,九層塔可以免費一直加,店內特製辣醬好 ... 於 lovekhc.com -

#83.【新北-板橋樹林火車站美食】肉肉涮鍋板橋金門店.蒸煮兩吃四 ...

【新北-板橋樹林火車站美食】肉肉涮鍋板橋金門店.蒸煮兩吃四喜肉鍋.甘酒入湯好滋味 ... 當成都和重慶在爭「火鍋王國」時,我總嗤之以鼻,因為台灣才是名符 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#84.[記食] 金門街透天老厝咖啡館NUKI Coffee - Travelixir 旅行百憂解

金門街 羅斯福路街口有一家透天老厝改成的咖啡館,叫做NUKI。溫暖的黃燈、沈重的大門、隨意擺放的盆栽,與這個帶點舊時代風味的社區絲毫沒有違和感。 於 christabelle.idv.tw -

#85.[板橋]金門街上一開幕就大排長龍的美味炸醬涼麵-老陳涼麵

文章標籤 · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP · 看完文章大家都在問. 於 faith9929.pixnet.net -

#86.新北板橋美食『麵十三-板橋金門店』來自法國藍帶主廚的特色 ...

Jan 12. 2018 22:43. 新北板橋美食『麵十三-板橋金門店』來自法國藍帶主廚的特色餐點,提供新鮮.多元.平價.好食的多款創意料理,CP值爆表! 4413. 創作者介紹. 於 coco93.pixnet.net -

#87.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

板橋 區. 汐止區. 深坑區. 石碇區. 瑞芳區. 平溪區. 雙溪區. 貢寮區. 新店區. 坪林區. 烏來區. 永和區. 中和區. 土城區. 三峽區. 樹林區. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#88.(美食)板橋金門街平價美味早午餐推薦 金門街不是在金門啦!!!!

(美食)板橋金門街平價美味早午餐推薦✓金門街不是在金門啦!!!!::Mr.Sandwich三明治先生:: 7288. 於 lovemolly21386.pixnet.net -

#89.藏壽司 - E排客-給您最美味的食刻

並於原有服務中融入”美食分享”的概念,提供最精準的美食餐廳指標。 ... 藏壽司板橋中山遠百店. 新北市板橋區中山路一段152號5樓. 指定時間. 預約. 現在叫號. 於 e-pai-ke.com -

#90.拿坡里披薩.炸雞線上預訂餐點

... 林森南路, 武昌街1段, 金山北路, 金山南路1段, 金門街, 金華街, 長沙街1段 ... 使用線上LinePay或街口支付時,請將載具綁入LinePay或街口支付的APP中再進行結 ... 於 www.0800076666.com.tw -

#91.板橋早午餐【朝午食book coffee】天鵝拉花好像畫 大食怪餐超 ...

知道在樹林與板橋交界處的金門街有一間好威的天鵝拉花咖啡「朝午食Book Coffee」就找時間來朝聖一下囉! 於 yukiblog.tw -

#92.【新北】。老陳涼麵金門店板橋宵夜!吃完心裡真的好涼

板橋 老陳涼麵在金門街開幕了!友人說是之前排隊排很久、板橋宵夜很多人的那間涼麵店耶,我印象中之前新聞網路真的是不停的宣傳,好像整個美食部落客的 ... 於 becky-photo.com -

#93.NO.41 美味廚房 - J厚啦資訊網

NO.41 美味廚房是獲得網友評鑑為4.5顆星的其他小吃,網友特別推薦的有:果醬圓形可頌、高麗菜蛋餅、泡菜蛋餅等。NO.41 美味廚房位於新北市板橋區金門街41號,是小吃的 ... 於 www.jhola.com.tw -

#94.板橋金陵餐廳-靠北上班族

金陵餐廳在220 新北市板橋區金門街283號的台菜,餐廳,這裡提供金陵餐廳的電話、地址及 ... 板橋區金門街金凌餐廳菜單板橋金凌餐廳板橋金門街中壢金陵路中式餐廳推薦板橋 ... 於 ofdays.com -

#95.【台北中正美食】 小林麵館,金門街牛肉麵,招牌鳳爪+麻辣 ...

瑪姬有一天跟同事要去金門街吃個冰,由古亭捷運站2號出口出來, 走了大約五分鐘走了一段路,現在的天氣,走一小段路就真是要熱死了, 本來是要去那裡吃 ... 於 drm88.pixnet.net -

#96.【 新北板橋區】板橋/樹林美食『有煎餃子館-板橋金門店』#蒸 ...

不知道大家愛不愛吃煎餃?茜對麵類或是餃類都非常喜歡~『有煎餃子館』共有三間分店,今天茜要跟大家分享開幕不久-板橋金門店,距離樹林車站約8分鐘左右, ... 於 huang626162.pixnet.net