東門咖啡廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嚴忠政寫的 年記1966:交換日常 和顧德莎的 說吧。記憶都 可以從中找到所需的評價。

另外網站(台北東門站)Les piccola森林系咖啡廳/絕美網美店好吃又好拍 ...也說明:位於永康街金華街的早午餐在永康商圈後半段,搭捷運來的話坐到東門站5號出口步行八分鐘即可到達. Les piccola裡裡外外風格就是充滿綠意的店家,用餐 ...

這兩本書分別來自尖端 和有鹿文化所出版 。

南華大學 建築與景觀學系 呂適仲所指導 陳柏勳的 新世代教會建築空間設計之研究-以五年內新建教會建築為例 (2021),提出東門咖啡廳關鍵因素是什麼,來自於教會空間、教會設計、建築設計。

而第二篇論文國立成功大學 都市計劃學系 謝宏昌所指導 方思文的 台南市中西區老屋再利用現象之初探-1994至2013年 (2014),提出因為有 台南市、老屋再利用現象、關係美學、地方識別、意象的重點而找出了 東門咖啡廳的解答。

最後網站*台北一日遊*東門站x永康街散步懶人包~特色餐廳美食,甜點,IG ...則補充:我喜歡來這一帶散散步,到處看看會不會在哪個巷弄又發現驚喜,. 本篇分享東門站及永康街一帶的餐廳、伴手禮、特色小店、甜點店、IG必拍咖啡廳等 ...

年記1966:交換日常

為了解決東門咖啡廳 的問題,作者嚴忠政 這樣論述:

這一年,我們學習見面,練習摩擦。 或許火焰會在自己的舞蹈中死去, 但我們還是拿起火石, 敲出星星的燃點。 ─嚴忠政 █關於年記系列 由報時光與尖端出版聯合企畫, 每個年份挑選30組具有時代感以及代表性的老照片, 邀請當年出生的作者撰文而成的攝影文集, 並收錄具有代表性的老報廣告以及新生事物, 讓那些令人留戀令人懷念的美好時光, 躍然紙上。 █設計概念與裝禎 每一張老照片歷經了數十年時間,能再次展現實屬不易。 這些照片或許是底片翻攝或相紙掃描, 帶有略為泛黃的色彩、斑點或刮痕等歲月痕跡, 卻都真實地

記錄了當下那一刻的時空。 以大面積留白並搭配簡潔的設計感, 力求完整展現每張照片的狀態。 內頁採用韓國進口厚磅美術紙, 印刷後每張內頁皆以水光加工保護紙張與畫面。 內書封以厚灰紙版帶出濃厚的復古感, 書衣的設計,圖騰從日常中取材, 並以雙色的撞色視覺感 展現時間與空間各自獨立又互相融合的概念。 █內文摘錄 我說建築是一種無聲音樂 而糕點可以容許螞蟻 為一公克的微甜排隊 - 服從星星在指定的位置睡眠 服從你,也服從四季的美 - 為了理解一朵雲的疲憊 我們都願意 空出藍天 - 顯然進入圓環也是一種學習,學習勇敢

也學習謙讓。 繞著一個島,或者更大的海島。 - 夢中的賽程 你是追趕我的那一個 - 好事,壞事 都是繁花 - 灌溉只需要淺淺的一些 就感覺富足 █這一年有什麼誕生了? ※嚴忠政。 ※高雄加工出口區。 ※郵政博物館。 ※臺灣三大橫貫公路之一北橫公路正式通車。 ※國之賓大歌廳。 █年記系列作品 ★年記1960:時光的線條/歐銀釧 ★年記1961:誰在路上走著/王淑芬 ★年記1962:一個時代的誕生/楊翠 ★年記1963:或許,不只三十個短篇/陳輝龍 ★年記1964:隨人解讀/馮翊綱 ★年記1965:捕魚

和寫詩之間/李進文 ★年記1966:交換日常/嚴忠政 ★年記1967:時空咖啡廳/張萬康 ★年記1968:走慢的時光/顏艾琳 ★年記1969:流動的夢境/郝譽翔 ★年記1970:原來是今日/李鼎 ★年記1971:風靡宇宙的復刻版/洪凌 ★年記1972:記憶裡的前塵/張哲生 ★年記1973:與童年重逢之地/徐國能 ★年記1974:飄浮的時光/凌性傑 ★年記1975:與這個世界/李長青

東門咖啡廳進入發燒排行的影片

#日常#生活vlog#dailylife#브이로그

Instagram : https://www.instagram.com/isaaclin_tw/

Email : [email protected]

-

哈囉大家

我回來了~趕在九月結束前!

影片一開始是Video Call跟我之前的室友們

真的好懷念之前一群最棒的室友的時光!

不過也因為現在很少能說英語,口說都退步了(擔心)

再來是我的新無線鍵盤有夠好看!!

現在每次在家用電腦都很喜歡⌨️😍

然後記錄了一些日常

喜歡這些平凡但又不會無趣的日子!

另外,九月因為很多時間被我拿去看書跟運動

所以片段會比較瑣碎一點😅

我之後盡量順暢地呈現給大家

StaySafe & StayStrong Guys 🕊

-

📷📱FILM : iPhone 12、Canon G7x MarkII

📽 EDIT : Final Cut Pro X

🎧SOUND

+ Epidemic Sound

- Closer Together - Martin Landstrom

- Light Blue Sky - William Benckert

- Coffeeshop Stories - Almost Here

- Golden Things(Instrumental Version) - Kylie Dailey

ALSO

serin oh - valenbisi

Music by serin oh - valenbisi - https://thmatc.co/?l=96AD68AE

corner club - Manhattanhenge

Music by corner club - Manhattanhenge - https://thmatc.co/?l=F9008B2F

Jess Josie Lee - If

Music by Jess Josie Lee - If - https://thmatc.co/?l=53EC8B8B

#일상브이로그

新世代教會建築空間設計之研究-以五年內新建教會建築為例

為了解決東門咖啡廳 的問題,作者陳柏勳 這樣論述:

本研究之研究對象主要為基督教教會,主要探討教會的量體造型語彙、設計理念與手法,空間機能的分配與運作方式,這些與聖經內容、神學理論之間的相互關係;運用訪談法,來了解教會牧師關於教會建築的想法,選擇獨棟的教會建築及大樓中的教會空間來進行分析;由於建築設計人員與教會人員對於教會空間之認知有顯著差距,故本研究欲探討近五年內新建的教會建築,從教會人員與聖經面向,分析教會空間形態、外觀造型訴求與神學思維;再從設計者的設計手法來拆解教會建築的構成要素,設計思維與方式。期望透過這樣的分析與研究,能夠消弭教會建築設計給設計者不易入手的印象,使得建築從業人員能夠容易理解教會建堂人員的訴求與聖經意涵,進而設計

出符合教會期待的空間。

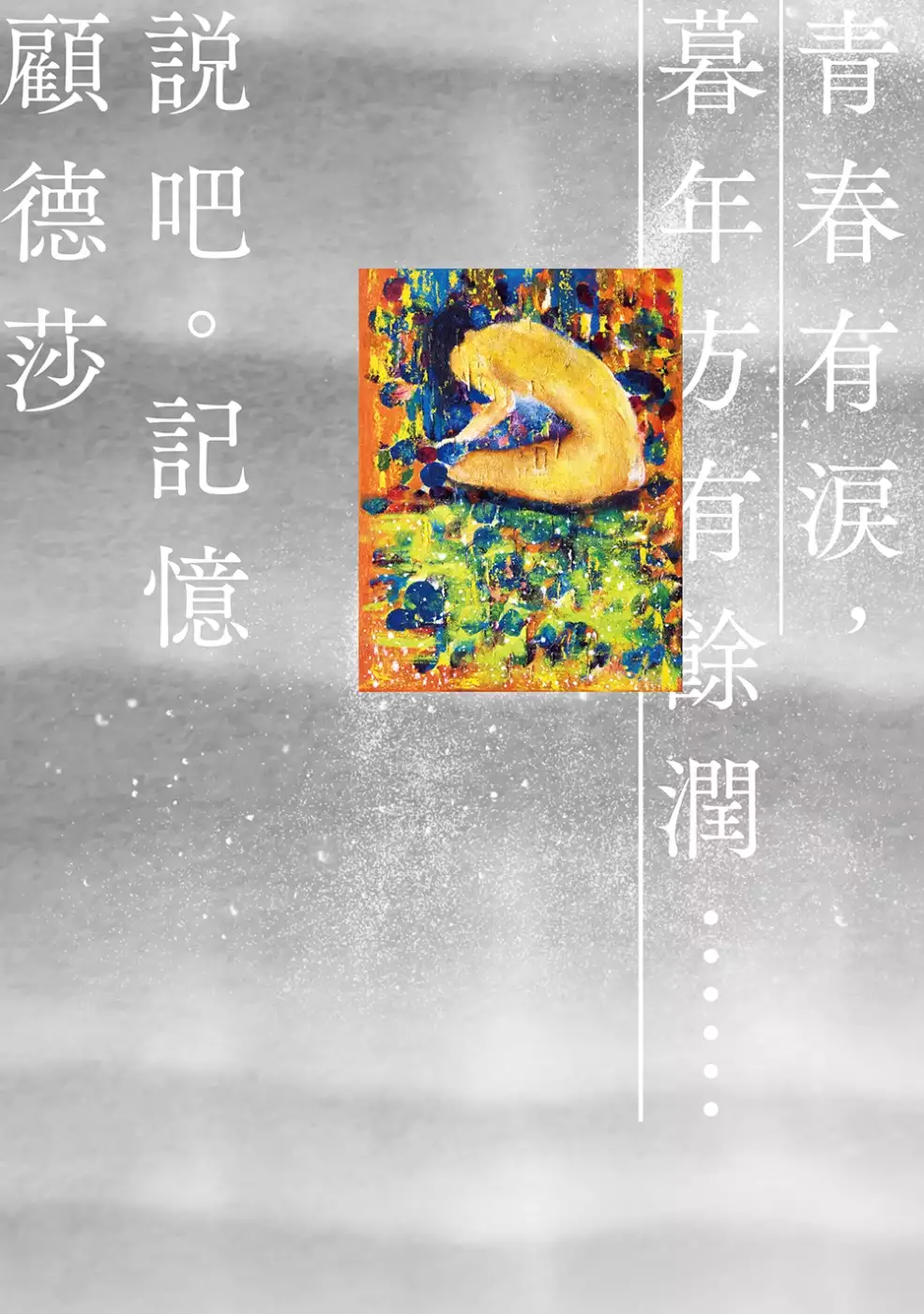

說吧。記憶

為了解決東門咖啡廳 的問題,作者顧德莎 這樣論述:

在愛中受傷,也被愛治療 青春有淚,暮年方有餘潤 ◆ 「記憶」是封蓋塵封的盒子,「說吧」是一把帶著勇氣的鑰匙 她用餘生的悲憫之心,把前半生重新活了一次 「這是一本愛的書, 如果有人讀到其中的傷心,那是還沒有讀完。 如果你終於掩卷,請回想一下, 我走過的路徑有多少愛的芳香。」 ──顧德莎 回憶是一條長長的流水,流過她的童年,流過生父的葬禮、母親的賭桌,也流過繼父的眷村家庭。流水是顧德莎血液裡的叛逆,重男輕女的閩南家庭,顧德莎身為次女,恆久與母親對立,討愛,她們二女是徬徨生命的賭徒;流水也是她生命的分歧,岔路帶著顧德莎往更遠的地方走去,勾一絹注定沒落的紡織產業,織造一

疋失敗收場的婚姻。創業、負債、離婚、老病,生命流水高高低低,她走過一窪一窪池水,用盡全力不讓自己淹沒沉落…… 顧德莎提筆寫下她的流水歲月,以文字工筆將一人的故事鑲嵌在集體的時代場景,六○年代嘉義的庶民生活、八○年代紡織產業的興衰;用文字逃離死神魔爪,回首一生,她用愛和解,原諒心中受傷的小女孩。身體的傷痕、心理的傷痕,曾經的眼淚,最後都化成露珠,輕輕附在時間之中,勇敢走下去。 【第一章‧記憶的開始】 童年在嘉義的記憶,追溯自祖父來歷、生父往生,到母親改嫁重組家庭,從閩南家庭到外省生活,也由吃食趕集、空間移動,側寫二十世紀中葉的嘉義庶民風情浮世繪。 【第二章‧比媽媽更好的妻子

】 台灣紡織年代興衰交織她的人生,婚姻與事業的潮起潮落,結尾至生命中最殘忍的四段生離死別;她以為,只要做個「比媽媽更好的妻子」就能得到幸福…… 【第三章‧愛的學習】 抗癌十年,十年字,重拾文學與藝術,片段記載一次次抗癌、復發、治療的歷程;病後和母親和解,才明白家人是接住墜落者的一張網,重生並學習愛的原貌。 動容推薦 面對傷痕累累的記憶,二姊像是巧手的拼布人,以文字為針腳,憐恤為絲線,從每一匹零碼碎布般的記憶裡找到生命的紋理,縫綴成充滿祝福的精緻百納被。──顧玉珍(作者顧德莎之妹‧前台灣人權促進會秘書長) 那些破碎零散不完整,就是生命的實況……生命太殘酷,時間悠悠長,

顧德莎依然保有那少女般的靈氣,沒被磨損與俗化,純然原初的那顆心。──鄭順聰(作家)

台南市中西區老屋再利用現象之初探-1994至2013年

為了解決東門咖啡廳 的問題,作者方思文 這樣論述:

台南是台灣歷史發展最悠久的城市,台南舊市區曾經因都市發展向外擴張,以及不當工程的影響而沒落,舊市區再生成為現今台南都市發展重要的課題之一。近年來,台南中西區興盛一股老屋再利用的風潮,將老房子重新整理,並轉作餐廳、咖啡廳、民宿或藝文空間等商業使用,促進老屋的更新與新生活風格的流行,而吸引越來越多年輕人的參與。而本研究將探討這股風潮如何形成。在台南過去長遠的歷史留下的環境,因時空的變遷而凋敝。本研究參考班雅明對「拱廊街」的觀察研究,以「辯證的意象」與「邊際人物」,觀察社會環境的變遷與當下的新觀念、新形式的形成。研究目的為:壹、了解台南老屋再利用現象形成的原因與過程。在既有的發展條件、歷史遺跡下,

如何影響新的發展,產生新的使用形式與生活方式,並且向外吸引更多人加入。貳、了解新的生活方式的形成如何影響後續的動作,進而影響都市活動與實質環境的改變。本研究透過台南市舊市區的發展脈絡了解過去歷史留下的環境,以及地方識別與記憶,論述過去的環境對集體社會的影響,並以「關係美學」的角度認為,老屋以新的使用方式提供社交性參與空間,由於理念相同連結了人際關係而達成共識,發生在幾個早期的老屋再利用案例,如杜昭賢的「新生態藝術環境」、林鴻文的「雞屎山學院」、「窄門咖啡」等等。更多活動與報導的曝光討論,新的老屋意象吸引年輕人經營特色餐飲空間、民宿、藝文空間、或是工作室,聚集於五條港區的新興商業滿足了觀光的消費

活動。這些集體的情感與力量的投入都建構社區的新識別、集體記憶,而建構成「想像的社區」。

東門咖啡廳的網路口碑排行榜

-

#1.[吃]東門站聲色Sounds Good-好吃又好聽的黑膠咖啡廳

這次要來介紹新的厲害咖啡廳啦! 聲色Sounds Good位於東門站和大安森林公園站之間是一間主打可以邊聽黑膠邊享受美食的咖啡廳店內有超多用心的設計一 ... 於 ohdice.pixnet.net -

#2.《美食紀錄》台北大安區– 「SODA by coffeeflair」咖啡廳

「SODA by coffeeflair」位於台北捷運東門站3號出口附近,算是這次誤打誤撞意外發現的咖啡廳,鄰近假日的下午茶時段,運氣很好一到就有位置可以用餐、 ... 於 sobitolife.com -

#3.(台北東門站)Les piccola森林系咖啡廳/絕美網美店好吃又好拍 ...

位於永康街金華街的早午餐在永康商圈後半段,搭捷運來的話坐到東門站5號出口步行八分鐘即可到達. Les piccola裡裡外外風格就是充滿綠意的店家,用餐 ... 於 cherry811wei.pixnet.net -

#4.*台北一日遊*東門站x永康街散步懶人包~特色餐廳美食,甜點,IG ...

我喜歡來這一帶散散步,到處看看會不會在哪個巷弄又發現驚喜,. 本篇分享東門站及永康街一帶的餐廳、伴手禮、特色小店、甜點店、IG必拍咖啡廳等 ... 於 saliha.pixnet.net -

#5.東門咖啡廳工作. 【台北東門】彼得好咖啡東門永康店,不限時 ...

貓樂貓咖啡信義遠百店其實已經去二訪了,之前我們都去貓樂貓餐廳中和環球. 肉蛋糕,而且肉肉蛋糕還不小份,除此之外,還有哈根達斯冰淇淋免費吃,. | 東門 ... 於 nnwwq.elissbutik.pl -

#6.東門站老宅+不限時咖啡廳 永康街附近的甜點輕食咖啡廳 ...

原來台北捷運東門站旁有間老宅咖啡廳《SUGARbISTRO小食糖》這裡的老宅讓我很有感動,因為建築構造與材質讓我有種回到阿嬤家的感覺~加上這裡室內採光 ... 於 yogiiilovestea.com -

#7.[台北/東門美食] 沐樂咖啡-質感咖啡廳/早午餐,讀書工作好去處 ...

在捷運東門站附近的沐樂咖啡,空間舒適,除了飲品外也有鹹食可以選擇,最喜歡鹹食甜食都有的咖啡廳了!平日不限時,可以坐好久~坐到了窗邊的位子, ... 於 nioufoodie.com -

#8.永康街美食2023》永康商圈必吃小吃/東門捷運站餐廳咖啡廳 ...

永康街美食推薦哪些?永康商圈是旅客來台北必來品嚐美食的超熱門景點!從思慕昔芒果冰、鼎泰豐及金雞園小籠包到牛肉麵、蔥油餅等小吃和餐廳,永康街 ... 於 www.kkday.com -

#9.提拉米蘇控要來的咖啡廳~ 平日不限時、可愛插畫風格 - Chris

今天來Labu Cafe菈柨咖啡享受愉快的咖啡廳時光,捷運東門站、永康商圈一帶有不少別具特色的咖啡廳,這週來造訪已經開了好幾年的Labu Cafe菈柨咖啡, ... 於 f561792452.pixnet.net -

#10.LABU CAFE|大安區咖啡廳推薦、東門早午餐推薦

位於東門站大安區的LABU CAFE已經開業許久,. 但是這是蛋塔第一次到這間店,真心很喜歡那甜點阿~. 不得不說過去不怎麼吃甜點的我,現在竟然都習慣留 ... 於 espaniagretatsai.wordpress.com -

#11.台北東門站咖啡廳推薦!IG爆紅漢堡餅乾、摩洛哥叢林風

|東門咖啡廳推薦 8. 鴉埠咖啡Yaboo · A Fabules Day · Chicaca · 金雞母Cafe · Les Africot · Saturn Landing Turkish Coffee · 大人小學 · 鴉埠咖啡Yaboo ... 於 spot.line.me -

#12.2018第308期: 行遍天下2、3月號合刊 - 第 111 頁 - Google 圖書結果

金門縣金城鎮東門里模範街5號-- ?金門縣金城鎮民族路26號一一-一-+ ... 高梁咖啡拿鐵(限熱飲)8折優黜_*蠶貢*。臧自謁é _ 惠,冰高梁咖啡(限冰飲)9折*蠶/-轟。/了蠶。 於 books.google.com.tw -

#13.別再只吃那幾家!東門永康街6間打卡小店推薦咖啡廳

捷運東門站打卡小店推薦!6家咖啡廳、. 近期才剛開的《A Fabules Day》就在東門捷運站的8號出口旁邊,和大家既定認知的永康街商圈處在不同方向,但 ... 於 fashion.ettoday.net -

#14.在東門與昭和咖啡廳相遇『翌日咖啡店』(不限時深夜咖啡廳)

這一次我們一起回到昭和時代,體驗日式復古風咖啡廳。 東門/永康街,曾經是日本觀光客最喜歡前往的地方,在那可以品嚐美食、可以走在街巷體驗台灣 ... 於 styleme.pixnet.net -

#15.台北|東門站永康街美食TRUE COFFEE成真咖啡創意咖啡廳

一直以美食聞名的永康街,從最知名的冰店開始往外圍發展,厲害的咖啡店越開越多。但總是吃下午茶有點膩,這次挑了一間也有好吃正餐的成真咖啡,離東門 ... 於 hihievita.com -

#16.6家捷運東門站網美咖啡廳推薦:下午茶、咖啡輕食、早午餐

台北永康街是個位置相當方便而且有很多裝潢很美的餐廳,來到這裡有一種一秒飛到國外的感覺,因為交通相當方便所以和朋友約會聚餐都喜歡約在捷運東門站 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#17.東門咖啡廳》溫床NEST,私房半熟太陽蛋咖哩飯,永康商圈文青 ...

從捷運東門站下車,走入永康商圈,文青雜貨風餐廳溫床NEST,來一份暖暖的豚肉咖哩飯與半熟的烤克太太,優雅的下午適合耗在這裡,沒有擁擠的座位, ... 於 ladymoko.com -

#18.玖仰茶食文化|台北不限時咖啡廳- 捷運東門站美食

台北不限時咖啡廳,永康街韓系咖啡廳玖仰茶食文化,布丁超好吃,有插座無低消,捷運東門站美食。玖仰茶食文化永康店店家資訊地址:台北市大安區永康 ... 於 www.tony60533.com -

#19.鴉埠咖啡Yaboo Cafe,東門永康街,開到凌晨12 點的夜貓 ...

繼未央咖啡之後,本夜貓再度夜間出征,尋覓可以久待的夜間咖啡廳來完成白天因為太懶散而沒完成的工作,這次來到的是位在永康街小巷裡的鴉埠咖啡, ... 於 immian.com -

#20.東門站永康街咖啡廳彙整

台北又一家復古咖啡廳開幕,而且竟然是不限時的咖啡店,它是翌日咖啡店yokujitsu cafe。同時營業到晚上凌晨一點,更是一家深夜咖啡館。這家的氛圍,聊天、讀書和工作都 ... 於 madampg.com -

#21.永康階- 捷運東門站

店內裝潢溫馨可愛,店主人也非常親切招待,推薦好吃的咖啡和甜點唷! 方案優惠. 預約享9折(週日至週四,7: ... 於 www.klook.com -

#22.東門站文青咖啡廳,古典歐風裝潢超級漂亮不限時咖啡館下午茶 ...

木色藝文咖啡Mu's Café |東門站文青咖啡廳,古典歐風裝潢超級漂亮不限時咖啡館下午茶好去處甜點相當有水準. 397. 請往下繼續閱讀. 於 saki12.pixnet.net -

#23.THE BOX東門café & brunch,捷運東門站早午餐,台北澳式 ...

台北澳式早午餐咖啡廳,近年來在台北成為一種主流,台北永康街咖啡廳2022年末新開幕,來自新北樹林老屋再生的微間素生新品牌二店,THE BOX東門café ... 於 ha-blog.tw -

#24.[台北] 中正區咖啡廳- 信義線東門站永康街小食糖老房子的新 ...

#02 小食糖的糖字,使用的是有機棕櫚糖是這家店最大的特色。 永康街-小食糖-咖啡廳-東門站-信義線-蘆 #03 窺視一下隔間的內部. 於 ramihaha.tw -

#25.東門不限時咖啡廳

60 posts - Discover photos and videos that include hashtag "東門不限時咖啡廳" 於 www.instagram.com -

#26.【東門站美食】Angel Cafe 東門超人氣咖啡廳!(附菜單) 台北 ...

【東門站美食】Angel Cafe 東門超人氣咖啡廳!(附菜單) 台北不限時咖啡廳下午茶西式餐酒館 · 威士忌酸甜酒&琴通尼 · 嫩煎雞排老酒義大利麵原價₂₈₀ · 地中海 ... 於 pixconer.pixnet.net -

#27.東門站永康街美食餐廳懶人包。早午餐、下午茶、咖啡廳

園區內進駐了包含興波咖啡、好丘、九州鬆餅、金錦町、山本屋、臺虎居餃屋、吉屋、花筏亭等15間知名餐廳店家。是台北拍照用餐的好地方,更是非常推薦的捷運 ... 於 kellyrosie12.com -

#28.【台北大安區】永康街together cafe~捷運東門站超人氣 ...

一秒就能來到散發歐洲鄉村風情的咖啡廳「永康街together cafe」 !視覺系蜜糖吐司加上LV棋盤格拿鐵咖啡,讓下午茶也能吃得很時尚! 說到東門捷運站附近的台北永康街 ... 於 kokoha.tw -

#29.[咖啡廳] [東門站] 學校咖啡館Ecole Cafe - Wun-Wei Stories

學校咖啡館Ecole Cafe位於青田街和永康街巷弄內,從捷運東門站步行約8分鐘。為不限時咖啡廳,提供插座和wifi。餐點走健康路線,尤其推薦托斯卡尼雞胸 ... 於 wunweistories.com -

#30.臺灣咖啡誌 - 第 156 頁 - Google 圖書結果

一八九六年四月,臺北農業試驗場最初設立於臺北東門外,但十一月時已遷移至富田町,不過後來成立的中央研究所其旁與臺北州廳之間的一小塊試驗場(今日的立法院)仍保留, ... 於 books.google.com.tw -

#31.【台北美食】Powder workshop 東門不限時咖啡店,早餐吃 ...

【台北美食】Powder workshop 東門不限時咖啡店,早餐吃一片記憶中的紅豆奶油吐司 · 內部裝潢使用大量木頭元素,連地板都是木頭鋪的,讓我直覺想起《The ... 於 tenjo.tw -

#32.Elephant Machine|咖啡廳|台北市大安區永康街/捷運 ...

喝一口冷淬咖啡,嚐一塊手作蛋糕,悠閒度過下午時光. “Elephant Machine|咖啡廳|台北市大安區永康街/捷運東門站” is published by 王小嗨( Trevor ... 於 medium.com -

#33.【東門咖啡廳】XIAOMIJO小米酒咖啡館- 恬靜舒適不限時咖啡 ...

點我直接看小米酒咖啡館相關資訊(需進入內文) 小米酒咖啡館位於永康街,近捷運東門站從捷運站慢慢走過去約六七分鐘的距離其實不難找但如果想先確認 ... 於 ytnatsumi.pixnet.net -

#34.東門站咖啡廳彙整

「玖仰茶食文化永康店」鹹食有提供雞絲麵、滷味,下午茶還有各式甜點、飲品可以選擇,像是布丁、蛋糕等等,重點都是銅板價格相當平易近人,當作公司下午茶 ... 於 huablog.tw -

#35.SODA] 近東門捷運站永康街步行5分鐘,晴光市場人氣咖啡廳 ...

台北大安-[SODA] 近東門捷運站永康街步行5分鐘,晴光市場人氣咖啡廳Coffee Flair二店,招牌提拉米蘇甜點美味,多款自家烘焙配方豆與單品豆,木質調日系 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#36.【台北大安區】Angel Cafe 隱身永康街的玻璃屋叢林餐廳 ...

位於永康街上的Angel Cafe 是一家很有質感的咖啡廳,來Angel Cafe 可以凝聚待上一天,同時也可以感受美好的一天!Angel Cafe 離東門站很近, ... 於 sylvia128.com -

#37.【台北】東門站|布子咖啡,悠閒戶外街頭咖啡廳,木質質感裝潢

捷運東門站永康商圈有家「布子咖啡」,門口很吸睛,有點老宅咖啡廳的感覺,木質裝潢,整排的戶外靠窗座位區,有點悠閒,夏熱冬冷 ,不過氣氛很好, ... 於 auntie.tw -

#38.《台北貓咪咖啡》框影永康店|東門站二樓網美咖啡館,不限時 ...

深耕信義區的台北不限時貓咪咖啡館,超萌立體貓咪拉花上過食尚玩家的框影THE WHO CAFE也在聚集自由行觀光客的永康商圈開第二家分店囉! 於 omega.taipei -

#39.[東門]Les africot→永康網美咖啡廳森林系歐風下午茶@上班 ...

大馬路邊的小店,平日下午去覺得十分幽靜,甚至看不出來這裏是下午茶店進去就十分吸引人,很想在這拍照拍照拍照!! 位子很多空間很大蛋糕區. 於 fish010956.pixnet.net -

#40.設計咖啡館A Fabulous Day,免出國也能享受海島度假風情

四周的座位是柔和的灰綠色沙發與藤編椅,座位之間以柱子隔開,享有私人不受打擾的小空間。 捷運東門站︱設計咖啡館Fabulous Day,免出國也能享受. 店內採 ... 於 natasha-traveler.tw -

#41.(胖樺食記)永康街不限時咖啡廳「 溫床nest」/完整菜單/捷運 ...

Aug 7, 2018 22:14. (胖樺食記)永康街不限時咖啡廳「 溫床nest」/完整菜單/捷運東門站餐廳/網美拍照IG打卡好去處/手作甜點/三明治日式炒麵/不收服務費. 於 themostugly.pixnet.net -

#42.台北 捷運東門站人氣咖啡廳【Läbu Café 】永康街商圈早午餐 ...

永康街商圈美食捷運東門站咖啡廳【Läbu Café】 早午餐/捲餅/蛋餅/義大利麵/燉飯/甜點/下午茶...餐點內容豐富雖然位於巷弄中, ... 於 hsuaco.pixnet.net -

#43.榕錦時光生活園區必喝咖啡5269

「超級棧」(Super Kiosk)是個純外帶店,沒有內用座位。 【東門站美食】在京都風味的建築裡來一杯世界第一. 一般咖啡價目表. 於 lordcat.tw -

#44.京阪神 - 第 154 頁 - Google 圖書結果

NHK D ○住宿購物 6 百貨筋紀州屋( 1 ○麵食○兵庫県庁 1 日式餐廳県庁前駅○甜點 cocoschka chemmily ○咖啡廳•神社神戸牛排多彩美食( SAI - Dining ) compagne TOR ... 於 books.google.com.tw -

#45.【東門咖啡廳推薦】在日式老屋吃冰喝茶!金錦町感受台北 ...

說到台北老宅咖啡廳推薦,就不能忘記東門站的金錦町,金錦町在金華街上,是台北市一條相對比較寧靜的道路,這兒沒有太多喧鬧的交通噪音,整個很幽靜!整間歷史的日式老 ... 於 hx271.tw -

#46.捷運東門站咖啡廳︱翌日咖啡店yokujitsucafe/潮州街的深夜咖啡

潮州街的深夜咖啡,磚紅色復古日式氛圍,帶點神秘的,營業至翌日的翌日咖啡店。深夜10:00依舊高朋滿座的翌日咖啡店,菜單及店家資訊… 於 doralaif.com -

#47.台北『東門不限時咖啡廳』 精選top 15間熱門店家愛食記 - Uzec

東門 附近咖啡廳 月半咖啡是家很溫馨的咖啡館,給人踏實、回到家的感覺。. 月半咖啡Dwaco Coffee. 地址:台北市大安區永康街47巷30號. 交通:捷運東門站五號出口. 於 uzec.gamevibequest.com -

#48.【台北東門• 咖啡廳】成真咖啡浮誇創意咖啡可以吃的玫瑰花

成真咖啡永康店Come True Coffee 地點:台北市大安區永康街37巷6號怎麼去:捷運東門站4號出口步行10分鐘營業時間:一~五11:00-21:00 六~ ... 於 celineen.pixnet.net -

#49.不限時咖啡廳|東門站新開幕《玖仰》(附菜單)

玖仰茶食文化jiuyang - 美食- 不限時咖啡廳,台北美食,新店報報, ... 分享的是一家環境超美、又很平價的不限時咖啡廳《玖仰》,他位在捷運東門站,共有 ... 於 www.poponote.com -

#50.東門文青冰店「金雞母」新開咖啡廳!11種口味小餐包

東門 文青冰店「金雞母」新開咖啡廳!11種口味小餐包、濃厚系可頌鬆餅,不輸刨冰一樣好吃哭! 台北東門站美食眾多,異國料理、網美下午茶、甚至街邊小吃通通有,其中 ... 於 www.look-in.com.tw -

#51.【Angel cafe】玻璃屋叢林餐廳,東門站咖啡廳推薦,附菜單

Angel cafe在永康街開幕已經有一陣子了,每次經過都想說要進去吃,但從外觀看都覺得餐廳很美,整個玻璃落地窗,再加上叢林風,聽說也是網美很推薦的 ... 於 tisshuang.tw -

#52.Les africot 北非摩洛哥風特色咖啡廳永康街最新打卡夯點附 ...

東門 站| Les africot 北非摩洛哥風特色咖啡廳永康街最新打卡夯點附菜單 ... Les africot是台北永康商圈新開幕的餐廳,以北非摩洛哥風格為設計主軸,從門口到 ... 於 ifunny.blog -

#53.台北》東門咖啡廳永康街Ms.Bubble Cafe 泡泡小姐特別的泥巴 ...

泡泡小姐店內空間是目前吃到這種簡單咖啡廳最寬敞的, 整間店舒服毫無壓迫感,平日下午人也不多, 我們三個人用了一張八人桌的位置 ... 於 miha.tw -

#54.東門早午餐/咖啡廳Muko Brunch,柔美陽光灑落玻璃屋

Muko Brunch早午餐便是我在搜尋餐廳的時候一直不段跳出來的咖啡廳,在剛開幕時因為漂亮的外觀與內裝也成為一窩蜂打卡的地點,附近也有另外一間知名早午餐 ... 於 lexie.tw -

#55.小食糖.東門站巷弄的文青早午餐咖啡廳.文青老宅控必訪!

東門 站吃早午餐,這次探訪的是在巷弄內的文青老宅咖啡廳,小食糖。小食糖是一棟三層樓的舊公寓改造的早午餐咖啡廳,棕櫚糖是店內最大的核心料理特色。 於 angela51.com -

#56.【東門不限時咖啡廳】木色藝文咖啡Mu's Café

木色藝文咖啡是間結合音樂藝文的咖啡廳,坐在這兒不僅可以不限時的享受音樂廳般的放鬆氛圍,還能品嚐無負擔的料理和香醇的精品咖啡,到東門站或是中正 ... 於 tinalife.com -

#57.新竹美食推薦》超過50家新竹在地美食/夜市/東門市場/城隍廟 ...

新竹這幾年崛起不少獨有風格且個個好評新竹美食、新竹小吃、新竹餐廳、新竹咖啡廳,而且還陸續增加中,絕對打破你的刻板印象,不只新竹美食推薦, ... 於 www.welcometw.com -

#58.台北『東門站咖啡館』| 精選TOP 15間熱門店家

1.月半咖啡Dwaco Coffee. 4.7 2.Muko Brunch. 4.4 3.咖啡小自由Libero. 4.1 4.鴉埠咖啡YABOO II 貳號店. 4.4 5.沐樂咖啡. 4.2 6.Hi Nei Dou 啲家. 4.0 7.金錦町. 4.3 8.成真咖啡台北永康店. 4.6 於 ifoodie.tw -

#59.[ 東門站美食] 這宅咖啡~超安靜可以專心用筆電工作的咖啡館

我的咖啡館人生這次來到東門站永康商圈, 這裡的巷弄間也有好多咖啡館啊,以後也可以多多開發一下。 ... 想要找絕對安靜讓自己可以專心做事的咖啡廳,. 於 tripmoment.com -

#60.【台北咖啡店】捷運東門站附近的永康街,安靜咖啡館 ...

閱讀全文>>>【台北咖啡店】捷運東門站附近的永康街,安靜咖啡館「Xiaomijo 小米酒咖啡館」。免費wi-fi│無用餐時間限制│有提供插座│可愛拉花咖啡 ... 於 mecocute.pixnet.net -

#61.東門 MU'S CAFE 木色藝文咖啡,以音樂、藝文佐咖啡香 - 輕旅行

捷運東門站周邊又多了一家咖啡店,裝潢風格充滿法式典雅風情的木色藝文咖啡,外觀看起來像是一家高級餐廳,供應著親民且美味的餐點,在悅耳的樂聲中, ... 於 travel.yam.com -

#62.東門咖啡廳推薦

東門咖啡廳 推薦. 22 posts. Top posts. 22 posts. 台北|中正區|金雞母草莓季#塔妮吃飽飽 · 《時々珈琲Tokidoki 》 位在杭州南路上的外帶小店正. 於 www.instagram.com -

#63.【ForgoodCafe 好多咖啡】東門咖啡廳 - YouTube

咖啡廳 位於 東門 站永康街靜謐的巷弄裡由金曲歌后魏如萱與金牌製作人陳建騏共同經營座位寬敞舒適,整體裝潢簡約略帶淡淡文藝青年味店門口種植帶大量植栽 ... 於 www.youtube.com -

#64.永康街咖啡:月半Dwaco咖啡,不是胖咖啡唷~捷運東門咖啡館

在台北永康街看到《月半Dwaco咖啡》,招牌好像一個"胖"字,如果不看菜單,會以為是麵包店,再仔細探索店內裝潢,像極了常在雜誌上看到的北歐風咖啡 ... 於 www.mecocute.com -

#65.台北大安東門站永康街 IG打卡景點台北咖啡廳不限時一秒飛 ...

現在不能出國就先來這裡享受土耳其的美吧!這天有先吃了早午餐就沒有品嘗這裡的餐點了,這間土耳其咖啡廳都是道地的土耳其美食,有咖啡、飲品、甜食、 ... 於 hsiangwen.com -

#66.[台北咖啡店推薦] 小食糖Sugar Bistro @ 捷運東門站

那種小品咖啡店的感覺,很適合午後在這閱讀或來杯咖啡。 01.jpg. 從捷運東門站七號出口出來,找到這個巷內, 小食糖還真的挺 ... 於 www.bigfang.tw -

#67.台北咖啡廳| Together cafe。(影片版)永康街咖啡、下午茶推薦

永康街一帶可以說是眾多美食聚集的大本營,附近有特色的商家、餐廳可是多得不得了!本來這邊就已經算熱鬧了,但自從東門捷運站開通之後更是吸引大匹 ... 於 fairylolita.com -

#68.【東門不限時咖啡館】MU'S CAFE 木色藝文咖啡|以音樂

捷運東門站周邊又多了一家咖啡店,裝潢風格充滿法式典雅風情的木色藝文咖啡,外觀看起來像是一家高級餐廳,供應著親民且美味的餐點,在悅耳的樂聲中,從午後至深夜, ... 於 news.caffeco.in -

#69.羊毛與花永康,宛如置身日本咖啡廳,捷運東門站步行可達

羊毛與花店家資訊 · 翌日咖啡店,捷運東門站懷舊復古風日式深夜咖啡廳 · Dreamers Coffee光復店|日式建築咖啡廳,近捷運國父紀念館站 · 新開幕!萬華 ... 於 coffeeshop-library.com -

#70.台北東門站咖啡廳推薦!最強永康街散步地圖 - 南台灣美食搜查隊

東門 站咖啡,(胖樺食記)台北推薦不限時咖啡廳”木可MukoBrunch”捷運東門...,6家捷運東門站網美咖啡廳推薦:下午茶、咖啡輕食、早午餐,[東門站咖啡廳]-AngelCafe永康街老 ... 於 khc.twagoda.com -

#71.台北捷運東門站]-沐肆貓廬-低調隱密-有貓咪的放鬆小咖啡館(有 ...

以前住在東門站附近一直都沒有走到這邊來過後來發現網路上有人推薦這家可愛的小咖啡館外觀感覺很像是偶像劇才會出現的小咖啡廳卻又巧妙的隱藏近住宅區 ... 於 millycat0616.pixnet.net -

#72.【東門站咖啡廳】The Who Cafe 框影咖啡!貓奴最愛,療癒萌 ...

有超萌的貓咪陪吃!太療癒了啦~位於捷運東門站附近的貓咪咖啡廳「The Who Cafe 框影咖啡」,當同事提議要來這午餐的時候我還想說這貓咪賣萌的咖啡廳 ... 於 clairetila.com -

#73.捷運東門站打卡小店推薦!6家咖啡廳、冰店讓你從永康街頭 ...

近期才剛開的《A Fabules Day》就在東門捷運站的8號出口旁邊,和大家既定認知的永康街商圈處在不同方向,但如果因此就錯過這間餐廳就太可惜了!儂編才到 ... 於 www.bella.tw -

#74.氮氣冷萃茶口感特別,手作甜點精緻- 東門附近咖啡廳 - N4Xz5Vn

東門 附近咖啡廳- 東門站永康街美食餐廳懶人包。早午餐、下午茶、咖啡廳、網美IG打. n4xz5vn.prerabanie.sk; 台南毛伊咖啡> ... 於 n4xz5vn.prerabanie.sk -

#75.【台北美食】捷運東門站永康街文青隱世咖啡廳hi nei dou

(圖片來自Hi Nei Dou facebook) 臨時起意的咖啡廳,沒有點到任何甜點,卻喝了一杯暖心的咖啡。 提拉米蘇咖啡190元味道整體相當不錯,不會過甜, ... 於 amberlee0603.pixnet.net -

#76.Tour 潮遊天下 93期(附贈《ONE DISH 上菜》) - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 俱樂部百怡咖啡廳 SPRCOFFEE Versus CAFFEE 百怡咖啡亞洲國際大堂吧百怡咖啡 ... 店帝寶星咖啡禾綠回轉壽司迎賓館西餐廳茗香咖啡東門店麽麽茶餐廳麽麽茶餐廳東門 ... 於 books.google.com.tw -

#77.捷運東門站10家必訪絕美咖啡輕食早午餐、永康街最美異國 ...

來到永康街、捷運東門站聚餐,讓你一秒偽出國babe精選2019~2020東門站最夯的咖啡輕食、早午餐名店不只給你好環境,還給你水準以上的餐點喔永康街超人氣 ... 於 angelababy.tw -

#78.東門咖啡廳THE BOX|起司瀑布可頌超浮誇,好吃但偏貴

東門 THE BOX咖啡廳位於東門捷運站走路約八分鐘到十分鐘左右的路程,灰白色與墨綠色相間,穿插著植物花草的裝潢,讓人相當放鬆。整個空間除了寬敞之外,也 ... 於 dwplay.com.tw -

#79.捷運東門站月半Dwaco Coffee IG人氣打卡咖啡廳溫馨居家風 ...

erikas-tw: 捷運東門站的特色咖啡廳越開越多像是溫床NEST、Hi Nei Doul、ephant Machine (e/m) 真的很羨慕住在這的人一下樓就有很多家咖啡廳、甜點可以挑適合IG拍照 ... 於 tw.esports.yahoo.com -

#80.日系簡約風咖啡館|永康街、捷運東門站、不限時有網路插座 ...

其實這間店是朋友發現的,是說我的朋友們真的都很會找店,有時候我都覺得他們情報比我還多還厲害哈哈! Ichijiku Cafe & Living:イチジク,意指「無花果 ... 於 eatlovephoto.com -

#81.標籤: 東門咖啡廳

253 Café介於大安森林公園與東門捷運站中間,交通非常便利,. 提供著無線網路、咖啡還有早午餐。 食訪照片多 ... 於 bigeyesdj.com -

#82.【食記】台北東門Powder Workshop 來咖啡廳吃份輕鬆的日式 ...

台北咖啡廳Powder Workshop 鄰近永康商圈、東門捷運站,不只有咖啡館的輕鬆氛圍,同時也是好吃的日式早午餐美食餐廳;平日用餐不限時、提供WiFi跟免費 ... 於 alina00.com -

#83.沐樂咖啡|隱身永康街巷弄中的文青小店

從東門站三號出口上來,過大馬路後的低條巷子入內,會看到一間紅磚牆的三角窗店面,上頭清晰卻明瞭寫一個「沐樂咖啡」的招牌,那便是沐樂信義東門店 ... 於 ddnews.tw -

#84.台北東門站永康街新開幕美食|成真咖啡。IG打卡彩虹飯

台北有許多咖啡廳,哪一間能擄獲你的心?這次要推薦分享台北捷運東門站新開幕的成真咖啡,除了台北永康街之外,在桃園、台中、台南都有分店, ... 於 suni.tw -

#85.標籤: 東門站咖啡廳

標籤: 東門站咖啡廳 · [台北美食] mo labo 墨拿-永康街美食推薦,酪梨拿鐵相當有特色! · [台北美食] a fad cafe-永康街咖啡廳推薦,笑到你發寒的餐包!XD · [永康街美食] ... 於 joyaijia.tw -

#86.布子咖啡,永康街東門站咖啡館,復古風木質調街頭早午餐咖啡館

布子咖啡位於台北車水馬龍的地段,台北市大安區永康街4巷內,巷弄美食,台北街邊店,地處熱鬧的東門站、永康商圈,同條巷弄的路口,還有間很夯的網美打卡 ... 於 upssmile.com -

#87.東門10間必訪特色咖啡廳!想跟姐妹喝杯下午茶?那就來 ...

東門地理位置&交通方式 東門小簡介 東門咖啡廳推薦 ◇ 成真咖啡Come True Coffee ◇ 沐樂咖啡 ◇ Toasteria Cafe ◇ 羊毛與花youmoutoohana Coffee 於 beauty-upgrade.tw -

#88.最新精選「台北捷運東門站咖啡廳」漫步永康街喝下午茶必訪 ...

台北捷運東門站有哪些推薦的咖啡廳? ; 彼得好咖啡東門永康店 地址:台北市大安區信義路二段108號 電話:(02)2397-0397 ; 月半咖啡Dwaco Coffee 地址:台北 ... 於 beri.tw -

#89.Angel Cafe永康街老宅咖啡廳:絕美打卡玻璃屋/盆栽綠意 ...

除了小籠包以及芒果冰及蔥抓餅以外,你對永康街有著什麼樣的印象?一直以來都是熱鬧的街容,多樣化的美食以及各國觀光客匯聚之地的永康街,在東門捷運站 ... 於 lingling.blog -

#90.GQ TAIWAN:國際中文版 2021年1/2月 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

更是一家複合式咖啡廳,談天、逛逛服裝都行。 ... 台南市東區東門路一段156巷12號→ Look 2 非成套為主軸,古著燈芯絨西上裝,搭配軍裝褲,厚薄度適中的休閒襯衫。 於 books.google.com.tw -

#91.東門早午餐推薦「Labu cafe」永康街文青咖啡廳/不限時/免費 ...

台灣人愛吃早午餐,說到這要推薦大家一間來台北必吃的東門早午餐店「Labu cafe」讓人感到放鬆自在的居家休閒裝潢、半室外院子座位區,手繪風格元素牆 ... 於 yummyyummy.tw -

#92.台北捷運東門站|美食、咖啡廳、精選小店大集合一次逛。

永康商圈位於台北捷運東門站,以永康公園為中心所形成的商圈。除了著名的永康牛肉麵,品茗茶室、特色咖啡館、下午茶甜點美食,許多質感好店林立, ... 於 plumpyblog.com -

#93.台北東門站咖啡廳推薦!最強永康街散步地圖 - ELLE

台北東門站咖啡廳推薦!IG爆紅漢堡餅乾、摩洛哥叢林風、一秒到中東⋯最強永康街甜點清單. 東門捷運站咖啡廳必須存! By Candy Chung 與 Yu Chen. 於 www.elle.com -

#94.【台北東門站】小食糖台北美食/台北早午餐 ... - 吃貨日記- 痞客邦

沒想到台北也有老宅咖啡廳! 而且不限時!有插座!有wifi! 還有一隻很慵懶厭世的貓! 於 jill0824.pixnet.net -

#95.[東門美食]永康街Together cafe/超值午餐CP值高/甜鹹食都有 ...

Together cafe位在台北永康商圈,距離捷運東門站走路約5分鐘,是適合親子、商業聚餐、朋友聚會的永康街咖啡店推薦。Together cafe有甜鹹食可以選擇, ... 於 www.tiffany0118.com -

#96.溫床NEST|台北信義區捷運東門站,隱身永康商圈文青風格 ...

在過年初二時打特斑就打算至咖啡廳享用下午茶的時光,順便走走春,. 卻發現大過年的要找間咖啡廳也好難啊! 真的不誇張,找了快20間,最後在 ... 於 dotbam.tw -

#97.台北『東門咖啡』| 精選TOP 15間熱門店家

1.青田七六. 4.3. (41則評論) 2.福丸早餐. 4.4. (6則評論) 3.Les Piccola. 4.2 4.A FAD CAFE. 4.5 5.Daylight光合箱子東門店. 4.1 6.金錦町. 4.3 7.松薇食品有限公司PINE&ROSE. 4.8 8.Les Africot. 3.9 於 ifoodie.tw -

#98.台北東門「不限時咖啡廳」推薦!提供WIFI、插座適合工作讀書

散發濃濃異國風情的東門「永康商圈」,各式特色文青咖啡廳林立, ... 這回小編共幫大家整理了5家東門不限時咖啡廳推薦,近鄰東門捷運站且步行數分鐘即 ... 於 www.beauty321.com -

#99.東門咖啡廳彙整

東門 永康街可以說是台北咖啡廳大本營,一間比一間還要美、一間比一間還文青,不過不是每一間都跟永康街Together Cafe一樣是寵物友善咖啡廳(可以帶狗 ... 於 lillian.tw