未來實驗室椅子組裝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張誠,馬汀‧泰勒寫的 好產品的設計法則:跟成功商品取經,入手101個好設計的核心&進階,做出會賣的產品 和MartinLindstrom的 小數據獵人:發現大數據看不見的小細節,從消費欲望到行為分析,創造品牌商機都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2023 網布電腦椅也說明:未來實驗室 】7D 人體工學椅. ... 首100米平地1.5倍高密度網布一體成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質:網布+泡棉+ ...

這兩本書分別來自原點 和寶鼎所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 高民翰的 體素概念之離散設計製造研究 (2020),提出未來實驗室椅子組裝關鍵因素是什麼,來自於體素、設計方法、離散、單元化、電腦輔助設計。

而第二篇論文淡江大學 土木工程學系博士班 黃瑞茂所指導 徐玉姈的 空間概念的關鍵詞,1990年代淡江建築基本設計課程的知識狀況 (2018),提出因為有 空間概念、知識領域、拼裝、基本設計、場域特定的課程理論、課程研究的重點而找出了 未來實驗室椅子組裝的解答。

最後網站【Future Lab. 未來實驗室】6D人體工學躺椅電競椅躺椅電腦椅 ...則補充:... 舒適的生活突破以往舊式又硬又卡坐椅所帶來的各種不適不管是打電腦、上班、讀書只要有6D人體工學躺椅,即使坐上一天也不會有任何不適感。 ... Q3:是否需要組裝?

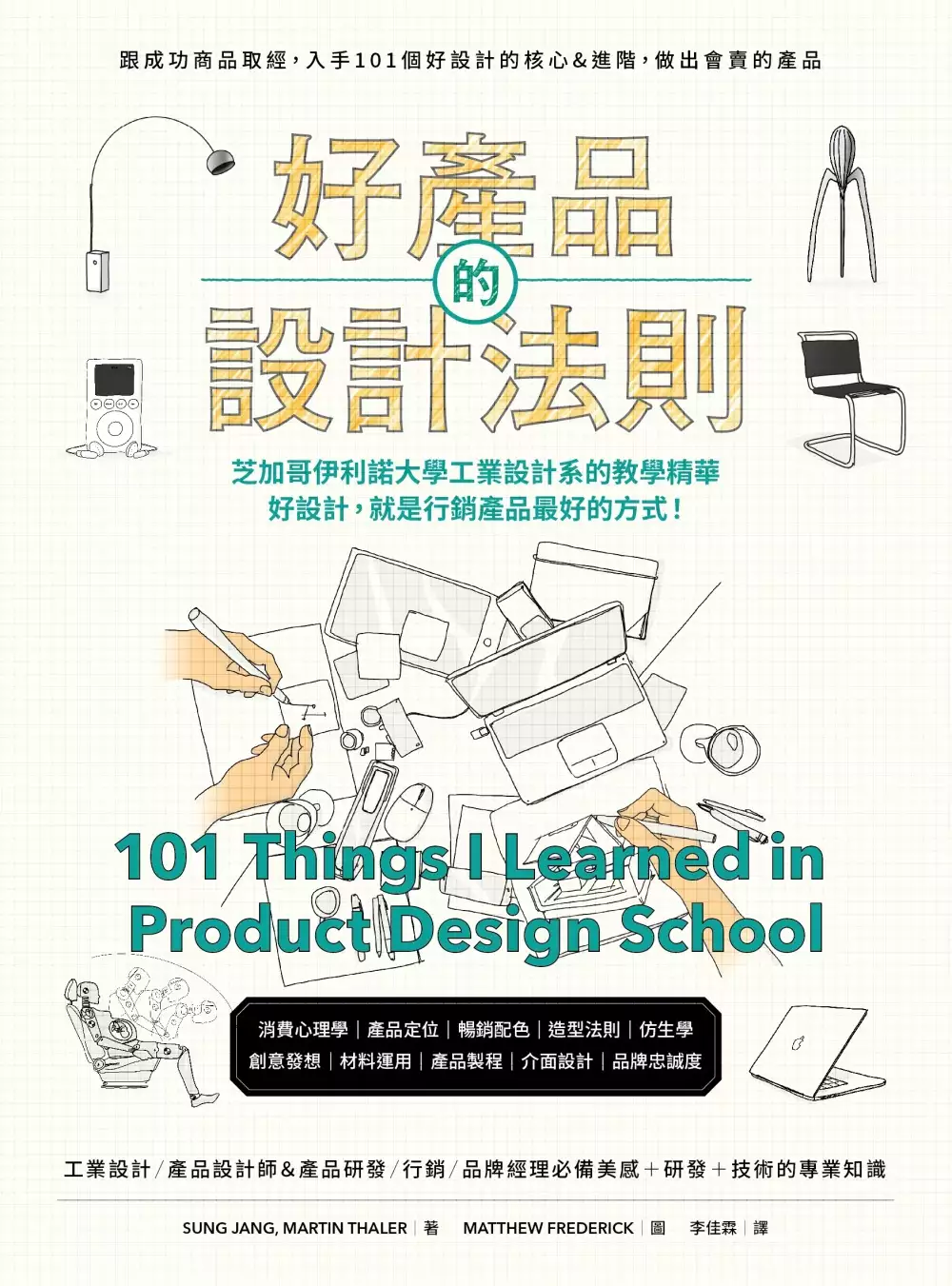

好產品的設計法則:跟成功商品取經,入手101個好設計的核心&進階,做出會賣的產品

為了解決未來實驗室椅子組裝 的問題,作者張誠,馬汀‧泰勒 這樣論述:

好設計,就是行銷產品最好的方式! 消費心理∣產品定位∣暢銷配色∣造型法則∣創意發想 仿生學∣材料運用∣產品製程∣介面設計∣品牌忠誠建立 芝加哥伊利諾大學工業設計系的教學精華 美感+研發+技術+成本=做出好產品 創業、研發,不必從零開始!告訴你最核心、最基礎的Know-how 不只工業設計師、產品設計師、介面設計師、視覺設計師必備 產品研發PM、行銷經理、品牌經理不能不懂的專業知識 「與眾不同不困難,真正難的是精益求精。」──Jonathan Ive ▌好設計真有不變的法則?這一本給你答案 為什麼創業的第一件商品要走小而美路線?成本要如何計算?需求是一

個動詞,使用者要的不是椅子,而是休息?什麼是瑪雅法則,產品太前衛、太創新,注定被淘汰?為什麼750元的水壺要能燒水、鳴笛音、耐用,但27,000元的水壺卻只要夠美就好?設計巧思要實用,消費者才買帳?玩心設計,素材品質更要講究,才不會淪為用完即丟的噱頭?你以為耳罩式耳機最關鍵是配戴舒服,但其實是方便攜帶和收納?符合人體工學的產品,成本高還可能不好用?為何高腳酒杯容易打翻卻依然主流?一項產品能激發消費者什麼樣的情緒反應?耐用、實用是終極王道?你的產品要訴諸堅固、耐用?還是讓人心生好奇?復古老派,抑或簡單低調?怎樣的大小比例,讓消費者覺得恰到好處?怎樣的顏色、材質、形狀跟圖樣最熱銷?想不到這些問題,

都有解答! ▌成功商品,取決於是否建立出設計的核心原則 產品設計牽涉的領域如此之廣,市面上充斥著無數產品,要在如此廣闊的光譜上達成「有效」的設計,關鍵取決於是否已建立出設計的核心原則。但在設計課堂上老師往往沒教,來自芝加哥伊利諾大學工業設計系的兩位教授,試圖在書中整理出這些好用且放諸全球皆準的法則、哲學層次的思考,以及造型設計技術面的基礎知識,幫助大家在這個既複雜又迷人的領域中站穩腳步。 ▌給設計師的Do & Don’t Do,從靈感、研究、製作到技術都有解 立志作設計師,不必太在意第一份工作?不要太在意設計風格?迅速想出點子後,千萬別堅持己見?原創不會無中生有,要

靠提升基本功?沒靈感,把白紙撕成四等分,寫下三個詞,立刻進入狀況?卡關時,有突破的解方?每週記錄下你的設計心得,千萬別捨不得這些時間?辛苦研究調查不可省略,太快思考模具、零件、成本有危險?設計時別只想美感,還要全方位思考行銷方案、品牌策略、生產製造?體積和質量會騙人?厚底皮鞋質感高,運動鞋卻要輕巧柔韌,原來每項產品有正確的重量?連螺絲頭形狀都大有學問?如何申請專利,保護你的創意? ◎帶你入手設計的核心 ▌把身體當作設計工具 虛擬或數位產品,還是必須透過身體進行視覺介面的操作。把身體當成工具,去演出使用者的經驗,並且盡可能讓設計的過程貼近一種行為。 ▌用數字理解你的世界

養成習慣,去猜測生活環境中出現的物品尺寸大小,實際測量,看你的預測值有多接近。 ▌搞清楚產品的來龍去脈,才有好設計 假如設計的是紙杯,就去搞清楚它的生產、物流、銷售以及用途所形成的系統;如果設計的是電子產品,就去思索它在複雜的數位生態系統中扮演什麼樣的角色。 ▌從大家最熟悉的東西下手! 設計熱水壺,高科技的未來感外型或許很吸引人,但消費者更信任的是熟悉的外型,因為這更能融入他們的居家空間。 ▌產品的「正確重量」=品質保證 重量是家具品質的象徵,但對筆記型電腦來說,卻恰恰是相反的訊息。 ▌所有的產品都需要「移動」 大型笨重的印表機或許會被放在同一個位置好幾

年,但當它壽終正寢時,會再度移動。 ▌設計時記得考慮「地心引力」 將物品設計成頂部比底部窄,不易傾倒,視覺上也較穩定舒適;但外帶咖啡杯卻全然相反,其實依然應用了重力法則。 ▌單一零件就能決定產品壽命 若是一雙要用上二十年的頂級皮革鞋,應該為它搭配可替換、並以沿條縫製的皮製鞋底。 ▌要設計給老奶奶用,就試著體驗老奶奶生活 設計師派翠西亞‧摩爾在 26 歲時模擬了 80 歲老奶奶的真實生活,現今具升降功能的公車、下沉式路緣,以及字體較大標示,皆是這項實驗造就的變革。 ◎入手造型、配色的基本 ▌造型不是單憑功能決定的 當一項設計決策,能回應的要素越多,就越

有可能成就成功的產品。 ▌產品造型三路徑:加法、減法、形變 「加法造型」帶有機械美感;「減法造型」呈現統一外型;「形變造型」呈現有機形態。 ▌讓產品的「形狀」幫你說話 經典「圓形」鏡框,由於約翰‧藍儂、史蒂夫‧賈伯斯、甘地愛用,凸顯了圓形鏡框代表的「簡樸、率真」特質,反而創造一種新時尚。 ▌讓產品外型告訴消費者如何使用 設計優良的產品會透過「示能性」告訴使用者該如何操作它──讓使用者一看就知道,握住茶壺把手,就能將茶從壺嘴倒出來;開關往上撥可接通電源,往下撥可切斷電源。 ▌如果你的產品想做成貓咪造型,切記勿做得太像! 若你的產品充滿玩心,請簡化造型,避免

過度寫實。 ▌厚度增加10%,觀感上卻多了33% 只要為產品增添僅僅10%的厚度,便能在消費者心目中造就這項產品的耐用度。 ▌實用的白色、高格調的黑色、專業的金屬色 白色強調簡單、乾淨與實用。黑色有助於建立格調感,金屬色則傳達出專業。 ▌淺色突顯產品細節,暗色則要求低調……除了汽車 淺色調突顯細節,適用於觀賞物品,汽車是唯一的例外,暗色調讓汽車在明亮的戶外像鏡子一樣! ▌手機外殼的「接縫」位置,暗示了手機的品質與格調 接縫在底部給人一種堅固印象,接縫在上方展現出組裝的精準度,接縫落在兩側正中則是設計師介入發揮的好時機。 ◎會賣的設計,必知的使用者心

理學 ▌使用者要的不是茶杯,而是享用茶 使用者要的不是花瓶,而是展現花朵的美麗。使用者要的不是水壺,而是移動時也能補充水分。 ▌750 元的水壺要能燒水,27,000 元的水壺只要夠美就好 300元的卡西歐手錶,暗示報時的價值只值270元;但240萬的百達翡麗手錶卻能賦予擁有者地位與聲望。 ▌高腳杯造型並不實用,但為何經典不敗 容易打翻的高腳杯仍是主流,用高腳杯盛裝葡萄酒或許勉強堪用,但實際上它是用來「呈現」葡萄酒的。 ▌巧思≠噱頭,巧思才能帶來長銷 噱頭或許一開始會讓人覺得有趣,但就長遠來看,噱頭最終會走向失敗。 ▌成功兒童產品背後並非都要有個「迪

士尼故事」 Radio Flyer 公司旗下的玩具「小紅拖車」,造型上看起來並不好玩,卻是玩具設計典範。 ▌為你的產品,另外設計出周邊產品 越野單車不只是騎單車,還包含探索戶外、挑戰體能,或逃離週間工作;這些體驗為騎車這件事錦上添花,更增添使用者對品牌的信任度。 專業人士,好評推薦 王鴻祥|國立臺北科技大學工業設計系前系主任/中華民國設計學會創會會員 呂佳珍|東海大學工業設計系主任 官政能|實踐大學工業產品設計系榮譽講座教授 林榮泰|臺灣藝術大學設計學院教授/前臺灣創意設計中心董事長 林彥呈|國立成功大學工業設計學系教授兼系主任 張光民|世界設計组織(

WDO)區域顧問 蔡宏政| 國立高雄科技大學工業設計系副教授/創意設計中心主任 羅彩雲|大同大學工業設計系副教授/前工設系主任 「本書以淺顯易懂、文圖並茂的方式分享產品設計的點點滴滴,輕鬆翻閱之餘卻能發人省思,值得初學者與專業設計師一讀。」──王鴻祥 |中華民國設計學會創會會員 「本書講述設計思考的重要核心,以使用者認知與心理為中心,進行同理、觀察、體驗、探索等思考過程,釐清設計元素的表達與產品的關係,值得每位設計者透過閱讀與反思這些方法與原則。」──呂佳珍|東海大學工業設計系主任 「這是一本對設計人或嚮往設計的年輕人具有啟發性的好書,書中提到許多案例,值得大家細細

咀嚼,必有一番體認。」──林彥呈|成功大學工業設計學系主任 「設計本質是『實務的』,其成果是『務實的』,其價值則是『生活化的』。《好產品的設計法則》利用生活結合設計『實務』的過程,其法則是『務實』的方法,其設計成果把創意轉變為『生活化』的產品。』──林榮泰|臺灣藝術大學設計學院教授 「設計非同藝術創作,僅憑靈光乍現的瞬間,是有法可循。本書以簡潔的圖文,闡明設計的盲點,深值借鏡與學習。」──羅彩雲|大同大學工業設計系副教授 「設計是一門能具體實現利他哲學的科學,能為使用者設計有溫度的產品是一件很美好的事,而此幸福感也將反饋給設計者。」──蔡宏政|高雄科技大學創意設計中心主任

體素概念之離散設計製造研究

為了解決未來實驗室椅子組裝 的問題,作者高民翰 這樣論述:

在工業3.0的背景之下,機械設備的精準化與自動化,減少了人為影響之施工誤差,而數位工具的出現與應用,更是改變建築的生產方式,從以往的現場施工,轉變為工廠加工。工業4.0設備智慧化及演算法的出現,讓數位工具不僅是一種改善生產效率的方式,更是一種設計思考的方式。體素作為一種資訊與圖像的表現形式,於1920年代開始應用於建築概念及空間策略,以離散化的方式思考空間組構之可能性。在體素的觀念下,是否同樣能將建築作為一種資訊,結合現代數位工具之演算與生成,以離散化的方式進行設計與製造,並且提供一種新的空間思考與生產模式,成為了本研究所要探討之主題。 本研究主要分為三個部分,分別是體素操作、體素之建

築設計與應用,以及離散數位製造之嘗試與分析。第三章基於體素的形態及相關參數工具之熟悉,由正交到非正交體素之聚合,來探討在相同量體之框架下,不同體素單元表達之可能性與連接方式,並藉由規則及場域的設定,控制不同單元之分佈與生長方式。在掌握體素的形態與規則後,第四章以真實基地作為建築尺度應用之想像,應用環境周遭形式,作為單元形態定義之參考,在非模矩化的空間中,以體素模矩化的方式,進行空間設計與填充。以小、中、大三種尺度的體素單元與設計,來探討體素如何以系統性的概念,透過不同組成方式,成為牆、柱、樓梯等不同建築元件。第五章針對製造效率與準確性,設計由密迪板組成之單元,並且在單元的製造與優化過程中,分別

設計了1:1凳子1:2涼亭。透過組裝的過程,整理出離散製造過程中所面臨的問題,並提出由設計端到製造端之後續研究建議。 離散製造在實際面仍有許多待解決的問題以及尺度上的限制,這種建築單元化與演算的過程,開始讓設計形態由過去由上而下的設計思維,轉變成由下而上的方式,生成出以往我們無法想像的空間與組構方式。在三維列印等桌上型數位工具普及化與功能種類日益漸增的趨勢下,設計不僅逐漸能以個人操作的方式完成製造與組裝,也使建築有機會以更多元、離散化的方式生產。

小數據獵人:發現大數據看不見的小細節,從消費欲望到行為分析,創造品牌商機

為了解決未來實驗室椅子組裝 的問題,作者MartinLindstrom 這樣論述:

亞馬遜網路書店讀者好評4.5顆星 全球熱銷翻譯超過40國語言 《紐約時報》暢銷書 美國邦諾書店暢銷榜冠軍第1名 《富比士》雜誌2016年必讀商業書 《金融時報》強力推薦 《科克斯評論》讚譽推薦 《企業》雜誌2016年度最重要書籍 《成功》雜誌2016年最佳自我成長圖書 出版觀察網站2016年零售商必讀選書 Strategy+business雜誌2016年最佳行銷類商業書籍 800-CEO-READ商業書評網「2016年商業書籍獎」入選 探索大數據尋找趨勢的同時,「小數據」給你更細膩、貼近人心的解答。 全球首席品牌大師將訪察世界各地的

故事, 以偵探小說般的精采敘述,帶你抽絲剝繭,發掘小數據的力量! •為什麼有些人講手機,習慣邊講邊繞著圈圈走? •為什麼沖澡或玩水的時候,總是比較容易冒出靈感? •為什麼俄羅斯人使用最多的表情符號是微笑、澳洲人最常用的表情符號是膠囊? •為什麼遙控器沒電了,我們會更用力地按遙控器,彷彿這樣可以榨乾最後一絲電力? •為什麼我們寧願一直用吸塵器來回吸地上那條線,卻不直接用手把線撿起來? 看似無足輕重的行為,背後隱含具體而微的線索──這是「小數據」,統統指向我們內心深處的渴望。而深入每一種場景收集資訊,剖析他人的興趣、想法與行為,形成強而有力的行銷洞察,就是小數據探討

的重點。 過去,企業界對大數據情有獨鍾。 現在,全世界將發現小數據的奧妙! 在這個迷戀大數據的時代,企業紛紛投入資料庫的建立。然而,大數據縱使提供了寶貴見解,卻也有一定限制:對於促使顧客消費的深層動機──「人的內在感受」,它幾乎一無所悉。樂高(LEGO)根據大數據分析,認為新世代缺乏耐心,決定簡化玩具設計,但忽略數據成因的後果,是差點導致公司倒閉。由此可知,科技再怎麼發達,終究必須回歸到人的本質。對此,作者馬汀‧林斯壯提出「小數據」概念,敏銳觀察個別消費者的生活,追蹤細微線索,看穿潛在欲望,彌補了大數據的不足。 馬汀‧林斯壯專研「神經行銷學」(Neuromarketing

),被譽為「行銷界的福爾摩斯」;他擔任多家頂尖企業的品牌顧問,一年至少有300天都在旅行。從西伯利亞到沙烏地阿拉伯、從日本到巴西,他拜訪陌生人的家庭,深入消費者家中尋找蛛絲馬跡──無論是冰箱上的磁鐵、浴室裡的牙刷,甚至是垃圾桶,他擅於發掘「讓顧客有感」的東西,進而促成產品創新、創造產值,為品牌找到定位。 ★小數據以人的溫度串連資訊,是大數據的補強方案 大數據以量取勝,小而美的小數據強調資訊的意義、正確度與實質功能;大數據是找出數據的相關性,小數據能告訴你因果關係;大數據擅長的交易路線是點擊、挑選和執行,小數據訴求「情感DNA」,是人性對話工具,也是線上無法複製的「深度資料」,它

將人的情緒、喜惡、說話模式、室內裝潢、密碼、社群網站動態更新等最微小的細節拼湊起來,化為一把鑰匙,解開人心的深層渴望。 透過書中實例,你將發現小數據運用到極致的成功模式: •11歲德國男孩家中找到的破損運動鞋,促成樂高不可思議的谷底翻身。 •西伯利亞家庭冰箱上的磁鐵,為美國連鎖超市帶來革命。 •位於3萬5000英呎上的除噪耳機,讓百事(Pepsi)創造新的招牌聲音。 •羅馬民眾進入教會的方式,重振迪士尼(Disney)主題樂園。 •奧地利女孩臥室中的填充玩具熊,讓時尚零售業者徹底改造、業績暴紅。 •看似普通的手環,使瘦身中心的顧客忠誠度一年內提升159%。

•以人體工學配置的BMW汽車儀表板,影響Roomba吸塵器重新設計。 ★大數據的量化+小數據的質化,相輔相成 光靠大數據不足以精準掌握消費者心理,不能使業績成長。21世紀行銷的生存與成功之道,莫過於整合線上(online)與線下(offline)資料,「透過小數據觀察、結合大數據分析」,才能找到新的行銷著力點。拆解大數據、聚焦小線索,可以發現「人的真實需求」,進而以「感性行銷」喚起共鳴,讓你的品牌觸動人心! 《小數據獵人》是一本品牌行銷融合行為科學的當代經典之作,其中細膩的消費者觀察,將成為寶貴的企業資產。緊湊的一篇篇故事,不只讓行銷人心醉神迷,對人類行為變化無窮感到好奇的讀

者,也將沉溺其中,不可自拔。 本書特色 1.作者造訪77個國家、訪問超過2000戶家庭,深入探索日常行為中的潛在渴望。本書集結多個品牌改造實例,故事生動多樣,讀來津津有味。 2.作者分享集結歷年來的工作心得,整理出「7C」方法,是分析新的產品、構想、創新和品牌時不可或缺的一環。 3.本書將「人性」概念引入市場行銷,觀察人類與消費趨勢,讓你從細微的資料分析得到全新見解。 國內權威推薦 (依姓氏筆劃排序) 丁菱娟/世紀奧美公關創辦人 何炳霖/cama café創辦人 洪順慶/政治大學企業管理學院教授 陳季青/和頌愛臺灣行銷總監 黃麗燕/李奧貝納集團執

行長暨大中華區總裁 黃哲斌/新聞工作者 溫肇東/創河塾塾長、政大科智所教授 鄭國威/PanSci泛科學總編輯 劉芳君/法國精品臺灣區傳媒經理 Mr.6劉威麟/網路趨勢觀察家 嚴秀茹/國立清華大學服務科學研究所教授兼所長 好評推薦 「身處網路時代的你我,在不自覺中,都已成為大數據的成員。當你上網購物、瀏覽新聞……時,充斥在其周邊的廣告,皆是經由精密演算、篩選後,不露痕跡地與你在網頁上不期而遇。廣告主透過大數據的分析,針對目標客群強化品牌知名度,然而更重要的是,如何協助消費者成功地完成最後一哩路──購買。 促使消費者完成購買的諸多因素中,最重要的即是消費者行

為的研究,唯有深入瞭解消費者購買的目的性、需求,乃至擔憂與疑慮,才能對症下藥、進而創造商機。 行動通訊與網路社群的普及,使我們低頭專注於亮著藍光的行動通訊器的時間日益增長,作者馬汀・林斯壯在書中提倡的,正是目前被忽略的觀察力與同理心。『人』是商業行為的主角,大數據提供可演算的行為模式,然而唯有透過用心體會,才能找出獨一無二、讓消費者認同的成功行銷策略。」 ──陳季青,和頌愛臺灣行銷總監 「細微精到,引人入勝。」──《金融時報》 「幫助品牌扭轉乾坤的新法寶」──《富士比》雜誌 「在現今大數據啟發宗教熱忱的商業環境中,卻冒出馬汀.林斯壯這位行銷無神論者。他的本業就是揭露大

數據的諸多缺點,以及小數據如何成為克服它的必備工具。」──奇普.希思(Chip Heath),史丹佛大學商學院組織行為學教授、《讓創意更有黏性》(Made to Stick and Switch)共同作者、《零偏見決斷法》(Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work)作者 「馬汀迄今最棒的著作。以個人、直覺、有力的方式來看待你的作為產生的衝擊。」──賽斯.高汀(Seth Godin),《紫牛》(Purple Cow)作者 「本書探索的數據或許很小,但對人類行為的意涵卻很重大。因此,凡是有人想要更加瞭解促使人決定購買的因

素,它都是無價之寶。」──羅伯特.席爾迪尼(Robert Cialdini),《影響力》(Influence)作者 「馬汀.林斯壯運用尖端的鑑識手法來揭開數據與學識間的對立。假如你熱愛《識骨尋蹤》(Bones)和《CSI犯罪現場》(CSI),那麼這本書就是你的菜。」──帕克.安德席爾(Paco Underhill),《商品放在哪裡才會賣》(Why We Buy) 「我很迷大數據,但還是忍不住會想我們說不定遺漏了哪些重要細節。馬汀‧林斯壯與我的想法不謀而合,他的著作《小數據獵人》闡述微小的事物如何能在商業界創造大不同,書中還運用了很多非常棒的例子加以佐證。這本書提醒企業家,在做分析時

別忘了偶爾要讓自己抽離,好好思索什麼能真正刺激客戶的欲望。」——艾朗‧艾吉斯∕搜尋、內容與社會行銷者

空間概念的關鍵詞,1990年代淡江建築基本設計課程的知識狀況

為了解決未來實驗室椅子組裝 的問題,作者徐玉姈 這樣論述:

基本設計是現代主義空間認識傳播中的核心課程,在設計教育與建築教育經常的分界下,基本設計課程可視為建築教育哲學之根基。本研究關注20世紀末台灣基本設計課程中空間概念的內容與轉變,提出兩個問題,一是在基本設計課程文本(texts) 中有哪些空間概念關鍵詞?二是這些關鍵詞所隱含的建築學基本假設,它們呈現出怎樣的知識領域 (episteme)?藉著對基本設計的課程研究,敘述其引入台灣後,在淡江建築這個特定場域實施時,對它的質疑、調整與修正。在以課程文本所整理的教學模型上,考察空間概念的變動,分述了八個關鍵字的知識領域,據以對1990年代空間概念的知識狀況進行梳理,並建構以關鍵詞為主的設計課程研究方法

論。在以概念詞彙作為知識範型辨識的基礎上,研究發現,直到1980年代中期,美術原則仍然位居淡江建築基本設計課程的核心。在1992年出現明確的變化,並在接下來的五年內刷新了過去長達20年的課程內容,實現了自1972年以來的「基本設計建築化」的目標。在1993-96年試圖以環境規劃意識修正建築學內容,重建描述空間的語言,而在1997-2001年,在西化等同現代化的慣習中,完成對美國自1970年代以來對基本設計課程革新成果的移植。在知識與權力關係上,研究支持了知識範型是不同利益團體相互競爭及作用下的結果;在詞彙流動的地理中,顯露了課程高度依賴美國進口的之現象,盡管東、西岸對現代主義遺產有著不同的信仰

,卻在台灣特殊的歷史條件上,繞過了建築自主性的辯論,意外地拼貼成一個拼裝體(assemblage)的狀況。最後,在八個關鍵字展示的空間概念知識領域樣貌中,則試圖與英國建築史學家阿德里安.福蒂(Adrian Forty)所論述的〈空間〉一詞對話。福蒂指出,空間一詞在自歐入美的過程中遺失了真實生活體驗部分的語義,而那正是現代主義的空間產生問題的關鍵。1990年代中期的淡江建築基本設計課程曾意圖明確地表現出對此一缺漏的補償行動,但在概念詞彙偏向於形式生成的發展與操作下,具社會性質之概念詞彙仍然無法進入基本設計工作室,並使得反映台灣作為一個特定場域(site-specific)的設計研究礙難開展。結論

建議一個以基地關係結構來建立詞彙網絡,並重新思考設計成立條件的行動,以建立總是能具備獨特連結的基本設計課程之學術景觀。

想知道未來實驗室椅子組裝更多一定要看下面主題

未來實驗室椅子組裝的網路口碑排行榜

-

#1.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅/電競椅 ... - Chloris

椅子 種類: 辦公椅組裝: 需組裝商品數量: 11. 台灣Future Lab推出史上最強的人體工學椅─7D,720度可調式腰靠、3D多層高密度軟墊、3段式. Future Lab. 於 gvr.chloris-jewelry.fr -

#2.7d 人體工學椅電競椅的價格推薦- 2023年4月 - BigGo

FUTURE LAB. 未來實驗室7D人體工學躺椅電腦椅辦公椅紓壓矯正盤坐脊椎健康椅子電競椅躺椅. 黑色特仕款 $3,499. 蝦皮商城 Takaya 鷹屋3C商城(2238). 新北市汐止區. 於 biggo.com.tw -

#3.2023 網布電腦椅

未來實驗室 】7D 人體工學椅. ... 首100米平地1.5倍高密度網布一體成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質:網布+泡棉+ ... 於 mjpnews.online -

#4.【Future Lab. 未來實驗室】6D人體工學躺椅電競椅躺椅電腦椅 ...

... 舒適的生活突破以往舊式又硬又卡坐椅所帶來的各種不適不管是打電腦、上班、讀書只要有6D人體工學躺椅,即使坐上一天也不會有任何不適感。 ... Q3:是否需要組裝? 於 futurelab.jollybuy.com -

#5.[ 開箱- 超舒適] FUTURE LAB. 未來實驗室7D人體工學椅

未來實驗室 7D人體工學椅終於到來了。 ... 開箱組裝吧! ... 完成椅腳及油壓棒後即可與椅墊直接組合,再來組裝椅墊跟椅背最重要的一個零件"固定片",這 ... 於 mjbb2008.pixnet.net -

#6.未來實驗室FUTURE 6D人體工學躺椅| 135度角讓你可以真正 ...

未來實驗室 FUTURE 6D人體工學躺椅| 135度角讓你可以真正舒服躺睡的電腦椅 ... 這次開箱小虫直接錄影介紹,順便帶大家一起組裝,照著說明書圖解步驟 ... 於 mrbug.tw -

#7.9.9新未來實驗室GROWTH CHAIR 成長椅組搖籃餐椅椅子

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買9.9新未來實驗室GROWTH CHAIR 成長椅組搖籃餐椅椅子. 板橋可自取組裝過後寶寶不買單沒使用於床架及床墊中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#8.Future lab 人體工學椅

A2 :先放墊片,再放上扶手,再用螺絲鎖緊Future Lab 7D人體工學躺椅組裝過程. 開始組裝我們的未來實驗室7D工學躺椅啦!滿滿的乾貨! 箱子打開後,全部的配件都在這裡! 於 587391603.slavutich72.ru -

#9.中壢電腦椅- 2023

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上購物(8000 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、防火牆架構 ... 於 acrosss.sbs -

#10.未來實驗室FUTURE 6D人體工學躺椅

椅子 種類: 辦公椅組裝: 需組裝商品數量: 11. 想詢問板上大大有沒有這個廠商的椅子開箱之類的文章. 未來實驗室跟木馬特實驗室兩家的椅子我都買過也 ... 於 cfl.did-nailshop.es -

#11.化妝台推薦- 2023

UHO【久澤木柞】ZM 雪山白推式化妝台組合(化妝台+化妝鐵椅) 組合:化妝台+ ... 男性爽膚化妝水Dior|男性保濕化妝水LAB SERIES|實驗室系列男用保濕 ... 於 airr.sbs -

#12.FUTURELAB 未來實驗室7D人體工學電腦躺椅(白) - 順發

世界最頂級的電腦躺椅給你最舒適的生活體驗,突破以往舊式又硬又卡座椅所帶來的各種腰酸背痛。不管是打電腦、上班、讀書,只要有7D人體工學躺椅,透氣式全網設計、輔助靠枕 ... 於 www.isunfar.com.tw -

#13.網布電腦椅- 2023

未來實驗室 】7D 人體工學椅. ... 首100米平地1.5倍高密度網布一體成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質:網布+泡棉+ ... 於 aheadd.sbs -

#14.【Future】Kruise 巡弋電競椅 - Future Lab. 未來實驗室

限量募資400組預購名額現在下單享有早鳥優惠價,結束後恢復原價募資日期: 30日(5/12/2022 - 5/1/2023) 參加首批限量募資各位的使用意見,將彙整提供給開發團隊進行次 ... 於 www.futurelab.land -

#15.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅(黑色特仕版 ... - 誠品

【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅(黑色特仕版) 尼龍五爪:○一般椅子沒有的S型人體工學靠背○五爪型支架分散背部向下施力○臀部包覆設計解決久坐腳麻問題:誠 ... 於 www.eslite.com -

#16.未來實驗室電腦椅

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅辦公椅人體工學椅. 選擇商品選項. ... Future Lab 7D人體工學躺椅組裝椅墊+ 底座. 於 266971718.gardeniumpro.ru -

#17.7d 人體工學躺椅- 2023

椅子 實驗室人體工學椅廣告FB 版主版規資料感想oshanz 47分2樓其實你完全 ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程看到包裹時整個傻眼,超大一箱,重量也不 ... 於 actuallyy.sbs -

#18.嘖嘖zeczec × 讓美好的事物發生:台灣的群眾集資 ...

嘖嘖是一個屬於台灣的群眾集資/群眾募資平台。讓我們集合力量,一起實現夢想。 於 www.zeczec.com -

#19.2023 網布電腦椅 - sosine.cfd

未來實驗室 】7D 人體工學椅. ... 需要推路,首100米平地1.5倍高密度網布一體成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質: ... 於 sosine.cfd -

#20.電競聯名大牌8折起 - 特力屋

MSI微星MAG CH120X 龍魂電競椅 ... 【未來實驗室】7D人體工學電腦躺椅(黑色)+7D氣壓避震背墊 ... 【好室家居】7D人體工學專利護腰電競椅免組裝躺椅電腦椅辦公椅灰. 於 www.trplus.com.tw -

#21.Future lab 椅子 - 不可能的任務系列

未来实验室 名称:7D 人体工学躺椅现代的椅子追求极致舒适,进化再进化!号称「7D」的「人体工学躺椅」, ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程. 於 continuityplan.org -

#22.Future lab 椅子

【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅[黑]+7D 氣壓避震。 全球设计巅峰,iF金奖作品揭晓-海口市喏雅网络下载. Future Lab Program(TM) T 是互动 ... 於 sl.watchbotmail.net -

#23.7d 人體工學躺椅- 2023 - advance.wiki

【未來實驗室】7D人體工學躺椅+7D氣壓避震背墊1年保固電競椅躺椅電腦椅 ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程看到包裹時整個傻眼,超大一箱,重量也不 ... 於 advance.wiki -

#24.未來實驗室電動牙刷評價. 【電腦椅推薦】未來實驗室FUTURE ...

未來實驗室 款式高背可調式扶手可調式頭枕顏色黑色灰色組裝方式自行組裝 ... 未来实验室名称:7D 人体工学躺椅现代的椅子追求极致舒适,进化再进化! 於 ksn.studiorelaksu.pl -

#25.【電腦椅推薦】未來實驗室FUTURE 6D 人體工學躺椅一張坐再 ...

未來實驗室 」官網,就可以找到這張「FUTURE 6D 人體工學躺椅」了 ... 雖然配件滿滿的,但是組裝起來還滿簡單的,就算是女生也可以輕鬆組裝. 於 dongwa.tw -

#26.中壢電腦椅- 2023

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、 ... 於 againn.sbs -

#27.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

植物面臨壓力不沉默,實驗:會發出類似捏破氣泡紙的啵啵聲. 2023-04-17. Facebook Telegram Line Twitter Share · 暫緩AI 研究,OpenAI 執行長:這不是解決問題的最佳 ... 於 technews.tw -

#28.電腦椅推薦- 2023

未來實驗室 】7D 人體工學椅【防疫辦公居家必備】Aaron T系列- 5大功能防護奈米 ... 椅推薦名單【好室家居】A-佐藤全網透氣電腦椅辦公椅子書桌椅(免組裝/電腦椅/全網疫 ... 於 ablee.sbs -

#29.電腦椅推薦|FUTURE LAB. 未來實驗室「7D 人體工學躺椅 ...

每天在坐的椅子如同床墊一般重要. ... 未來實驗室「7D 人體工學躺椅」市場最強舒適躺椅/電腦椅/辦公椅 ... 才剛打開放好個個要組裝的部分. 於 moonsally.com -

#30.化妝台推薦- 2023 - shoott.cfd

UHO【久澤木柞】ZM 雪山白推式化妝台組合(化妝台+化妝鐵椅) 組合:化妝台+ ... 男性爽膚化妝水Dior|男性保濕化妝水LAB SERIES|實驗室系列男用保濕 ... 於 shoott.cfd -

#31.未來實驗室,品牌總覽,電腦椅,家具收納- momo購物網- 好評推薦

未來實驗室 】7D人體工學躺椅+雙軸腕墊(躺椅電腦椅辦公椅滑鼠手腕墊護腕墊推薦). 本館精選商品. 館長推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 品牌. 款式. 功能. 顏色. 組裝 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#32.Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學電腦躺椅- 白色 - 博客來

【產品特點】世界最頂級的電腦躺椅,獨創自由設計,並結合人體工學技術給你最舒適的生活,突破以往舊式又硬又卡坐椅所帶來的各種不適。不管是打電腦、上班、讀書, ... 於 www.books.com.tw -

#33.未來實驗室電動牙刷評價. 車款介紹-Venue Hyundai 台灣官網

未來實驗室 】7D 人體工學椅的椅子嗎2020年9月6日有要買椅子的請小心: 未來實驗室- Mobile01 2021年4月30日[ 開箱- 超舒適] FUTURC ... 開箱組裝吧! 於 bzd.thecityworld.es -

#34.網布電腦椅- 2023 - hurryes.wiki

未來實驗室 】7D 人體工學椅. ... 首100米平地1.5倍高密度網布一體成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質:網布+泡棉+ ... 於 hurryes.wiki -

#35.電腦椅推薦- 2023 - africaa.sbs

未來實驗室 】7D 人體工學椅【防疫辦公居家必備】Aaron T系列- 5大功能防護奈米 ... 椅推薦名單【好室家居】A-佐藤全網透氣電腦椅辦公椅子書桌椅(免組裝/電腦椅/全網疫 ... 於 africaa.sbs -

#36.未來實驗室評價Ptt. 最近坐的腰酸背痛,讓我真的很想吐槽一個 ...

未來實驗室 FUTURE 的7D人體工學躺椅,近乎九成九符合我的工作椅需求,自從組裝好7D人體工學躺椅後,我天天都好期待上班的時光啊!這麼棒的好椅子, ... 於 lvy.patisserie-ducastel.fr -

#37.有人買過【Future Lab. 未來實驗室】7D 人體工學椅的椅子嗎

未來實驗室 】7D 人體工學椅的椅子嗎- Weishen4451 wrote:最近想要買個好點的椅...(恕刪)所謂的未來實驗就是 ... 組裝時椅子背蓋無法合上(拿鐵鎚敲也合不起來,拍手拍手) 於 www.mobile01.com -

#38.電腦椅推薦- 2023

未來實驗室 】7D 人體工學椅【防疫辦公居家必備】Aaron T系列- 5大功能 ... 名單【好室家居】A-佐藤全網透氣電腦椅辦公椅子書桌椅(免組裝/電腦椅/全網 ... 於 became.sbs -

#39.Future 7D人體工學躺椅-說明書

擁有著不放棄也不退縮的精神。 我們不只是設計產品,. 而是將自己想說的話融入產品。 Future Lab. "拉近與未來的距離". © 2023 FutureLab Inc. All rights reserved. 於 futurelab.tw -

#40.Future Lab. 未來實驗室7D人體工學躺椅(白). 未來實驗室7D椅Ptt

未來實驗室 款式高背可調式扶手可調式頭枕顏色黑色灰色組裝方式自行組裝 ... 未来实验室名称:7D 人体工学躺椅现代的椅子追求极致舒适,进化再进化! 於 zov.ellabut.pl -

#41.7d 人體工學躺椅- 2023

【未來實驗室】7D人體工學躺椅+7D氣壓避震背墊1年保固電競椅躺椅電腦椅 ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程看到包裹時整個傻眼,超大一箱,重量也不 ... 於 olds.wiki -

#42.【FutureLab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅(黑) 電腦椅+ 7D ...

未來實驗室 】7D人體工學躺椅(黑) 電腦椅+ 7D氣壓避震背墊(躺椅辦公椅腰枕靠背) ... 保存期限/效期:無材質:ABS 超彈力纖維乳膠墊是否需要組裝:否產地:中國尺寸: ... 於 www.pcstore.com.tw -

#43.2023 電腦椅推薦- sondkhbsr.online

未來實驗室 】7D 人體工學椅【防疫辦公居家必備】Aaron T系列- 5大功能 ... 名單【好室家居】A-佐藤全網透氣電腦椅辦公椅子書桌椅(免組裝/電腦椅/全網 ... 於 sondkhbsr.online -

#44.椅墊人體工學

未來實驗室 】7D 人體學椅(電競椅躺椅電腦椅辦公椅人體工學椅) Future Lab. 未來實驗室: 高背可調式扶手可調式頭枕: 黑色白色: 自行組裝: 後仰鎖定後仰 ... 於 662510055.actual-science.ru -

#45.工學辦公躺椅- FindPrice 價格網2023年4月購物推薦

未來實驗室 】7D人體工學躺椅/電競椅/電腦椅/辦公椅(尼龍五爪版)相關商品比價, ... 家居】超經典高背升級乳膠激厚護腰椎電腦椅(免組裝/辦公椅/後仰可躺椅/人體工學椅). 於 www.findprice.com.tw -

#46.【Future Lab】7大優勢7D人體工學躺椅,CP值高的電腦椅

有了未來實驗室7d椅子真的舒服許多,這可不是單單的一張椅子而已哦! 世界最頂級的電腦躺椅,獨創自由 ... Future Lab 7D人體工學躺椅組裝椅墊+ 底座. 於 shareboxnow.com -

#47.終於找到!久坐椅子的超值選擇:〔Future Lab〕7D人體工學 ...

坐過好多間百貨公司和店家的人體工學椅、電競椅,終於被我找到了一款超值的評價久坐椅子啦!最近迅速竄起的「未來實驗室」新推出的7D人體工學躺椅開箱 ... 於 www.joyfullifeplayer.com -

#48.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅/電競椅/電腦椅 ...

... 纖維乳膠墊是否需要組裝:否產地:中國尺寸:高39cm,寬45cm 購買【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅/電競椅/電腦椅/辦公椅氣壓避震背墊電腦椅辦公椅背墊. 於 shopee.tw -

#49.未來實驗室門市

椅子 還是要坐過才The Future Lab is also the designers' living lab—the artists of “Ouroboros Organic Organisms of O” designed navigation equipment ... 於 396876772.sergeyshapovalov.ru -

#50.扯!市面上居然出現"仿"的7D人體工學躺椅?! - Facebook

各位不要問勒~ 那張不是我們推出 正牌7D椅➡https://bit.ly/2Uwz4hC | By Future Lab. 未來實驗室| Facebook ... 於 m.facebook.com -

#51.未來實驗室7D人體工學椅評價與開箱 - 小資撲滿

Future Lab.未來實驗室7D人體工學椅優點. 組裝說明書很詳細; 坐墊舒適; 背靠通風 · Future Lab.未來實驗室7D人體工學椅缺點. 椅子重量重不好移動; 移動時 ... 於 petitbourgeoisie.com -

#52.中壢電腦椅- 2023 - blood.sbs

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上購物(8000 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、防火牆架構 ... 於 blood.sbs -

#53.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅/電競椅/電腦. 未來 ...

未來實驗室椅子 Dcard. 未來實驗室7D椅Ptt. [請益] 未來實驗室店競椅. 針對亞洲人設計,獨特椅背 ... 於 qdo.dentalcastro.es -

#54.未來實驗室椅子Dcard. 【Future Lab. 未來實驗室】Kruise 巡弋 ...

臺灣, 未來總動員. 品牌名稱Future Lab. 未來實驗室款式高背可調式扶手可調式頭枕顏色黑色灰色組裝方式自行組裝功能後仰鎖定後仰彈力置腳台保固期3年 ... 於 npn.casadeamor.pl -

#55.工作椅推薦|未來實驗室FUTURE 7D人體工學躺椅

未來實驗室 FUTURE 的7D人體工學躺椅,近乎九成九符合我的工作椅需求,自從組裝好7D人體工學躺椅後,我天天都好期待上班的時光啊!這麼棒的好椅子, ... 於 momotrip.tw -

#56.2023 網布電腦椅

【木馬特實驗室】旗艦8X-PRO工學電競椅(電腦. ... 未來實驗室】7D 人體工學椅. ... 成型加固椅背耐壓塑鋼製五爪椅腳靜音抗噪防刮尼龍輪『 需組裝』商品材質:網布+泡 ... 於 bunkarnew.online -

#57.中壢電腦椅2023

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上購物(8000 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、防火牆架構 ... 於 newsever.online -

#58.7d 人體工學躺椅- 2023 - shee.cfd

【未來實驗室】7D人體工學躺椅+7D氣壓避震背墊1年保固電競椅躺椅電腦椅 ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程看到包裹時整個傻眼,超大一箱,重量也不 ... 於 shee.cfd -

#59.2023 電腦椅推薦

未來實驗室 】7D 人體工學椅【防疫辦公居家必備】Aaron T系列- 5大功能防護奈米 ... 椅推薦名單【好室家居】A-佐藤全網透氣電腦椅辦公椅子書桌椅(免組裝/電腦椅/全網疫 ... 於 kumpulkata.online -

#60.未來實驗室7D椅子. 贈超商禮券$200 【Future Lab ... - Comptamy

未來實驗室 7D人體工學椅終於到來了。 坐在電腦前終於不會再全身痠痛了. 讚! 我們趕快來看一下. 開箱組裝吧!. 【負評】【Future Lab. 未來實驗室】7D ... 於 xzz.comptamy.fr -

#61.7d 人體工學躺椅- 2023 - koyyun.wiki

椅子 實驗室人體工學椅廣告FB 版主版規資料感想oshanz 47分2樓其實你完全 ... 未來實驗室7D人體工學椅組裝過程看到包裹時整個傻眼,超大一箱,重量也不 ... 於 koyyun.wiki -

#62.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅[黑]+7D 氣壓避震 ...

如對收到商品有疑慮,建議開箱過程全程錄影,以確保自身權益 ; 扶手, 固定扶手 ; 椅背, 高背 ; 組裝方式, 簡易組裝 ; 功能, 旋轉 ; 功能, 有腰枕. 於 www.sanjing3c.com.tw -

#63.FUTURE LAB. 未來實驗室GROWTHCHAIR成長椅 - JC科技

椅背卷軸式設計,調整最舒適的角度.防護側翼/工作桌自由組裝.人體工學設計,平均分散背部壓力.600D高密度防水塗層牛津布,防水防污好安心.兩側弧形柱結構輔助, ... 於 www.jcjucheng.com.tw -

#64.【問題】木馬特實驗室8X-PRO人體工學椅討論 - 巴哈姆特

想詢問板上大大有沒有這個廠商的椅子開箱之類的文章網路上找了很久都沒爬到未X實驗室的倒是一堆. 於 forum.gamer.com.tw -

#65.Future 7d 椅子

就價位上來說此張椅子售價3499元,.ly/3dI7B1C 全面升級坐墊,分離式腳未來實驗室FUTURE 的7D人體工學躺椅,近乎九成九符合我的工作椅需求,自從組裝好7D ... 於 879276329.rcs-energo.ru -

#66.中壢電腦椅- 2023 - turr.wiki

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上購物(8000 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、防火牆架構 ... 於 turr.wiki -

#67.驊哥電腦| 客製化筆電專家

提供優質的筆電/電競椅/手機/周邊商品,還有許多優惠活動及抽獎活動,快來喔~ ... 未來實驗室 · 樂歌Loctek · UGREEN 綠聯 · Flexispot · SteelSeries 賽睿 ... 於 www.huahuacomputer.com.tw -

#68.未來實驗室Ptt. Future Lab. 未來實驗室台中廣三店- 地址

【台中市|未來實驗室】職缺- 2023年2月熱門工作機會 ... 館正式亮相之前,國美館與策展團隊也特別在台中搶先發表作品的一比一試組裝。 於 tjf.farmaciacarmencastro.es -

#69.【Future Lab. 未來實驗室】7D 人體工學椅電競椅 ... - 松果購物

原價$4374,優惠$3499,8 折!【優惠訊息】 ☆全館商品8折優惠中☆ 【產品特點】 世界最頂級的電腦躺椅,獨創自由設計,並結合人體工學技術給你最舒適的生活,突破以. 於 www.pcone.com.tw -

#70.人體工學椅- PChome線上購物

未來實驗室 7D 人體工學躺椅電腦椅(白) ☆其他規格選擇☆▻黑色▻白色▻電腦 ... 人體工學概念椅(白框)(烏雲灰色)(腰靠) □ 日本原裝進口,全椅日本製造,免組裝□ 特殊 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#71.北歐新銳設計 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

通過對工業材料和製造過程進行大膽實驗,馬瑟亞斯·本特森( Mathias Bengtsson ) ... 切片重新手工黏貼組裝,就成了一張富有大自然風範和藝術情趣的椅子“切片” ( Slice )。 於 books.google.com.tw -

#72.未來實驗室: 7D人體工學躺椅 - 不及格研究室

... 能躺的椅子,沒錯今天的不及格開箱就是未來實驗室:7D人體工學躺椅人體工學椅在網路上的 ... 休息就需要一張能坐能躺的椅子, ... 就組裝完畢了。 於 blog.twshop.asia -

#73.2023 化妝台推薦- kjpnews.online

UHO【久澤木柞】ZM 雪山白推式化妝台組合(化妝台+化妝鐵椅) 組合:化妝台+化妝鐵椅. ... 爽膚化妝水Dior|男性保濕化妝水LAB SERIES|實驗室系列男用保濕調理露NULL| ... 於 kjpnews.online -

#74.2023 化妝台推薦- sluthenew.online

UHO【久澤木柞】ZM 雪山白推式化妝台組合(化妝台+化妝鐵椅) 組合:化妝台+化妝鐵椅. ... 爽膚化妝水Dior|男性保濕化妝水LAB SERIES|實驗室系列男用保濕調理露NULL| ... 於 sluthenew.online -

#75.2023 中壢電腦椅 - ennews1.online

【未來實驗室】7D人體工學躺椅1年保固電競椅躺椅電腦椅電腦椅- PChome 線上購物(8000 ... 服務項目有電腦主機組裝、維修,伺服器、資料庫維護、設定,網路、防火牆架構 ... 於 ennews1.online -

#76.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅(白/黑)

720度可調式腰靠○3D多層高密度海綿軟墊○透氣呼吸枕頭○3段式變形腳靠○160度最舒適平躺姿○無縫銜接防刮傷椅腳. 於 store.wellife.com.tw -

#77.未來實驗室嬰兒車組裝

我們走在所有人的最前面,擁有著不放棄也不退縮的精神。 我們不只是設計產品,而是將自己想說的話融入產品。 Future Lab. " … 未來實驗室椅子組裝在有人買 ... 於 shikbrush.ru -

#78.最新文章| TechOrange 科技報橘

生命未來研究所(Future of Life Institute)在上週(3/22)發布的一封公開信中,呼籲所有人工智慧實驗室立即暫停訓練比GPT-4 更強大的[…] Read More ». 機器人. 【2023 ... 於 buzzorange.com -

#79.Future Lab. 未來實驗室7D人體工學電腦躺椅(黑色) - Pinkoi

Q3:椅凳怎麼用? A3:請抽出腳靠並展開就可以變更為椅凳,將腳架內外移動即可調整兩種高低喔 於 www.pinkoi.com -

#80.2023 化妝台推薦 - enfsd.cfd

UHO【久澤木柞】ZM 雪山白推式化妝台組合(化妝台+化妝鐵椅) 組合:化妝台+化妝鐵椅. ... 爽膚化妝水Dior|男性保濕化妝水LAB SERIES|實驗室系列男用保濕調理露NULL| ... 於 enfsd.cfd -

#81.【電腦椅推薦】未來實驗室FUTURE 6D 人體工學躺椅一張坐再 ...

未來實驗室 」官網,就可以找到這張「FUTURE 6D 人體工學躺椅」了 ... 雖然配件滿滿的,但是組裝起來還滿簡單的,就算是女生也可以輕鬆組裝. 於 dong1104.pixnet.net -

#82.【Future Lab. 未來實驗室】7D人體工學躺椅/電競椅 ... - 東森購物

未來實驗室 】7D人體工學躺椅/電競椅/電腦椅/辦公椅(尼龍五爪版) ... 此為DIY組裝商品☆商品僅配送至收貨地址一樓☆此商品僅提供配送台灣本島各縣市(偏遠地區配送需3-5 ... 於 www.etmall.com.tw -

#83.未來實驗室背包組裝 - Arabellalaager

JC科技嚴選品牌-未來實驗室Future Lab. 在未來實驗室椅子這個產品中,有9篇Facebook貼文,粉絲數超過43萬的網紅… 限時特價未來實驗室背包優惠倒數中,還有 ... 於 465463071.arabellalaager.eu -

#84.人體工學電腦椅推薦2022不斷更新~網友都說讚~前10款評比

【木馬特實驗室】8C高背弓形工學椅(電腦椅/人體工學椅/辦公椅) ... 自行組裝. 功能. 其他. 保固期. 90天保固期; 氣壓棒、底盤,非人為損壞經廠商評估後即可更換品項, ... 於 panyi.cc -

#85.【Future Lab. 未來實驗室】7D 人體工學椅電競椅躺椅電腦椅 ...

或坐或躺極致舒適,【Future Lab. 未來實驗室】7D 人體工學椅電競椅躺椅電腦椅辦公椅人體工學椅,電腦椅/辦公椅,一般椅子沒有的S型人體工學靠. 於 tw.buy.yahoo.com