有藝術天份的人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漢寶德寫的 談美感 可以從中找到所需的評價。

另外網站夢想藝術計畫 - 失親兒福利基金會也說明:針對有藝術天分的孩子規劃培訓計畫,透過課程激發藝術潛能、最後展現學習成果,提升孩子的自我形象、 ... 開封閉的心房,老師更看見我繪畫的天份,鼓勵我參加基金會的.

法鼓文理學院 生命教育碩士學位學程 楊蓓所指導 沈士傑的 由懸宕與認同之間追尋生命的意義 (2021),提出有藝術天份的人關鍵因素是什麼,來自於生命敘事、自我追求、懸宕、自我實現、自我認同、生命意義。

而第二篇論文國立臺中教育大學 幼兒教育學系碩士在職專班 魏美惠所指導 陳玠岑的 從幼兒繪畫內容分析其人格特質與情感經驗 (2021),提出因為有 幼兒繪畫、情感經驗、人格特質的重點而找出了 有藝術天份的人的解答。

最後網站台中館/ 簡單線條成纏繞畫人人都是藝術家(20181209)則補充:不少人自認沒有藝術天份,以為創作是藝術家的事,佛光緣美術館台中館12月9日舉辦塗鴉禪藝術課程,邀請有紀法師授課,近百人體驗運用簡單的線條創作,發現原來畫畫不是難事 ...

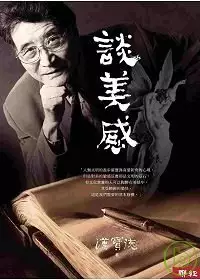

談美感

為了解決有藝術天份的人 的問題,作者漢寶德 這樣論述:

繼《漢寶德談美》一書獲得熱烈迴響、掀起台灣對「美」的熱烈討論與關注,漢寶德先生在本書中延續「談美」的書寫風格,更直截了當提出推動全民美育、落實公民美學的具體辦法,並點出美可統合多元文化差異的特點。作者苦心思量之餘,以懇切的文字為台灣社會對美思考的欠缺處進行大膽而深入的剖析,期能引領大眾提升美感、敲醒對美切實的自覺與省思,力使提升美感素質並非只是口號而已,且可迫切於周遭生活著手。 本書為繼《漢寶德談美》之後,更完整之續作,承接上一部書中直接道出他對國人對美體認不足的憂心,且更加提出具體可行的方案,以通篇精闢、啟發人心的散文,繼續敲開「談美」的大門,並切實於根本上做出改變,篇篇真摯生動、啟

發人心的散文書寫,引領我們戮力敲開美的大門,發現通往美的路徑,學習張開對美忽視、扭曲的雙眼…… 「人類文明的進步確實靠喜愛新奇的心理,但是對美的敏感反應卻是文明的基石,有文化素養的人可以陶醉在美感中,享受精神的愉快。這是我們需要的基本修養。」??漢寶德 作者簡介 漢寶德 1934年生,成大建築系畢業,美國哈佛大學及普林大學碩士學位,曾任東海大學建築系主任及講師、國立自然科學博物館籌備主任及館長、台南藝術學院籌備主任及校長。現為世界宗教博物館館長、漢光建築師事務所主持人、總統府國策顧問。著有《漢寶德談美》、《給青年建築師的信》、《中國的建築與文化》、《築人間:漢寶德回憶錄》、《建築的精神

向度》、《建築、社會與文化》等。 如何落實美育?(代序) 輯一 美與生命的體悟 美與生命的體悟 美與創造力 美不是階級的產物 外在美與內在美 科學與美感之間 美是科學 美可以代替宗教嗎? 輯二 美育出了什麼問題? 美育出了什麼問題? 公民美學的落實 美感的育成 美感與快感 美是多元的嗎? 美的多元觀 美為什麼與藝術分家? 解構之美 輯三 尋找美的途徑 美的文化觀 窮人才需要培養美感 美的範疇之辨 自極簡中尋找美 形式美與內容美 自藝術中找美 欣賞質感之美 宗教藝術之美 輯四 美與人文內涵 美與人文內涵 真有人文之美嗎? 複雜與矛盾中有美嗎? 美與人文素養 感官與心靈之間 如何落實美育?

漢寶德 有不少朋友看我的美感謬論一段時間後,都說要拿出個具體辦法來。我並不是沒有辦法,然而我的辦法涉及到國家的美育政策,說出來又有什麼用呢?為了國民教育,我曾寫過﹁藝術教育救國論﹂,雖在朋友間起了一些回響,但仍然被大家當成野孤禪。 前些日子,林懷民在不同的場合表示了一些意見,這位聲名顯赫的老弟說話應該是有影響力的。他一改往年的沉默對文化政策說了些話,說的就是全民美育。他與我完全不同路,卻有相同的體會,使我覺得應該在美育的具體辦法上多說些話。林懷民雖然表示了明確的意見,相信他的想法並沒有具體到可以落實的程度。 全民美育的實施,在政府中分屬於兩個部門,一是文化,一是教育。在過去只有教

育部,是教育部長的責任,如今有了文建會或文化部,兩者就要分開了。這兩部分的劃分其實是很明確的:教育是指正式教育,也就是學校教育,文化是指非正式教育,也就是課堂之外的社會教育,這兩種教育在全民美育的實施上是不相同的。 先談正式教育 與知識和道德教育一樣,國民美育的成敗大多要看學校教育是否積極推動,以及方向是否正確。我國自民國初年,蔡元培先生提出美育的理想,一百年來沒有走上正道,實在是沒有頭腦清楚的教育家提出具體可行的辦法︵當然與國家動亂不無相關︶。其實在當時歐美各國推行美育,方法是很具體的,而且很有效,也許就是我們的國民小學中﹁美勞﹂課的來源。 美勞二字是英文Art and Craft的

翻譯,是英國藝術與工藝運動後在藝術教育觀念上的產物。以手腦並用的方式從事美育是它的基本精神。這兩個字不是美術與勞作的合併,不能視為畫畫與手工兩樣東西,應視為通過手工藝而完成的美感教育。這一教育觀奠定了西方工業產品的美學基礎,也成為生活美學的根本要件。 我們的藝術教育在錯誤的觀念下敷衍了一百年,到今天有些積重難返了。時代飛逝,再回到一百年前重新出發是很困難的,目前改為﹁藝術與人文﹂的辦法如何呢? 不成。教改的大人先生們以為把各種藝術讓孩子們沾點邊,就可以提高人文的素養。這把藝術素養當成科學知識了。﹁人文﹂談何容易!不但是小孩子,即使是大學生、研究生,吸收人文價值都是有困難的。學校的藝術教

育要先檢討教育的目標,也就是說,先要問學校通過藝術教育要完成什麼?在蔡元培的心目中,藝術教育的目的也就是提高審美的素養,進而提升精神境界,因此他認為美可以代替宗教。這些到今天好像已經沒有人相信了,那麼在學校裡教藝術何為? 如果教藝術為的是人文素養,必須把藝術與人文課,亦即歷史、科學、哲學等合起來教。在美國已有學校這樣作,要在高中實施。紐約有一所Ross School就是這樣的學校。這是很高的理想,把藝術當成施教的主軸,需要一群非常成熟而且能與學校合作的老師。這樣的藝術教育,是通過藝術來認識文化,深度的了解人文現象。只是要達到其理想是非常困難的,只有在貴族學校中才有此可能。 在二十世紀的

三○年代之後,歐洲開始把藝術教育視為開發創造力與想像力的教育。這顯然是受了現代藝術的影響。教育的方法就是創造。美感的培養是在創造中潛移默化而得到的。與十九世紀的藝術教育比較起來,是自寫實的圖畫與工藝性的繪圖轉化為自由表現的繪畫與幾何圖案藝術。不論是強調規矩的圖,還是強調想像的畫,都可以通過手腦並用的練習達到審美訓練的目的。只是早期的藝教偏重於國民就業與工業生產的實用觀,後來的藝教則以中產階級的感性教育為重點而已。 可是台灣的美術教育僅止於教學生繪畫,對於有些才份的學生就要他進才藝班,當小藝術家來教育了。沒有藝術天才的孩子失掉了接受藝術教育的意義,美術課就成為聊備一格的課,大多數的學校,為了

學生準備升學考試,都出借給主科補習之用。老師們也樂得輕鬆,可以多些時間創作,為自己的美術前途努力。 台灣的美術教育就這樣混了幾十年,但是二十世紀八○年代、西方在藝教上的觀念變革,把藝教的功能自人文素養轉變為對社會與文化的理解所形成的混亂,也還沒有影響到台灣。 那麼,我對藝術正規教育的主張何在? 首先要按學生的年齡分為三階段。在國民小學的階段要以動手、創作、描繪為主要內容。在這種年齡的孩子可以發揮想像力,以手腦並用的動手製作或創作多少帶有遊戲意味的作品為課堂的作業,激發他們在造形上釋放創造力的興趣。描繪實物,也就是寫生,在某些十來歲的孩子來說,也可以發生興趣,因而通過繪畫深刻地認識外在世

界。這一部分在台灣藝教中做得大體不差,只是在落實的方法上尚有問題而已。 在創作的教育之中一定要佐以知識與思辨的內容,美術的初步判斷要在這時候引入課堂教育中,最好把抽象畫的欣賞與討論作為小學高年級教學的一部分。 第二階段,也就是國中,是美感教育施教最重要的年齡。在重創作、表現的小學藝教之後,在身體機能逐漸成長,智力發展趨於成熟的階段,應以設計教學的方式施以生活美學教育。 今天的設計教學以電腦為工具,已經不是枯燥的功課。把基本的審美原則通過電腦軟體使學生自遊戲中學習,應該很容易成功。當然了,只靠高科技工具是不夠的。傳統的工藝,如應用陶藝、簡單的金屬工藝,甚至木工,都可增進孩子們對生活器

物的理解與審美判斷力。但是國中的藝教仍然應以平面設計為主,反覆練習點、線、面的組合,比例與構圖,色彩的調配與造形的原則。這些都是在現在的美術課中點到為止,不受重視的那一部分,其實正是美感教育最有效的工具。 換言之,在國中階段要完成手與眼的訓練。其主要目的在審美眼力的養成。美感以眼為窗口,通過手的實踐,連結理性與感性,為一生的審美生涯打下基礎,這是最重要的階段。對於有藝術天份的人,在此階段可以加強寫生畫的訓練,培養作為創作家的基礎。在九年國教的計畫中,還應該注意適當增加些名畫的欣賞與討論。 高中課程則應實施結合創作、藝術史與藝術評論的綜合性課程,視學生的性向,三部分的份量可有增減,對大部

分的學生而言,是自欣賞到認識藝術,從而深度的體會其文化背景與社會涵構。 高中的審美教育中應該包括空間美感的體驗與創造。這是生活美感的基本架構,我認為是高尚國民的基本素養,因為篇幅有限,在此就不多說了。 次說非正式教育 課堂之外的教育,不包含補習班,指的是以場域為主的,也就是美術館與類美術館的教育。一個美好的場域中布置了美術品,供大家自由瀏覽就是美術館。同類的場域而沒有美術館的名稱與形式,就是類美術館。由於非正式的教育是受教者自由參與,自由吸收的,平常我們稱之為文化,以與正式教育有所區隔。可是正因為沒有出現﹁教育﹂二字,過去的非正式教育沒有發揮什麼作用。 文化是很高尚的字眼,好像不是

一般人必須接受的。過去的美術館所持的態度正是如此。一棟很高貴嚴肅的建築裡掛著一些大家看不太懂的畫,是傳統美術館的形象。那只是已經懂得美術的人去消磨周末閒暇的地方,不是一般大眾接受藝術教育的場所。 在台灣,由於國民不曾受到適當的藝術教育,他們長大成人,以至於老年,都是美盲。他們既不可能再回學校去受教育,要提升國民的審美水準,文化機構就必須擔當起教化的任務。文化機構的效用與國民教育比較起來是很有限的,但是亡羊補牢,這一部分仍然是很重要的。 其實在化育方面,類美術館比美術館還重要,一切都市與公共空間,如善加設計,結合美術品,因與生活直接相關,其化育功能尤勝過偶爾去一次的美術館。自家裡的客廳,

到街巷的景致、公園的風貌、廣場的氣勢,都可以是類美術館。國人近年花費很多金錢在公共藝術上,可惜沒有考慮到場域,因此未產生類美術館的效果。到目前為止,台灣的公共空間還沒有一個設計的機制,只有聽任其自由發展。在唯利是圖的現代社會中,要想把公共空間及其附屬的藝術達到歐洲的美感效果幾乎是不可能的。這是國民美育最大的悲哀。 美術館的發展近來略有進步。主要的現象是美術館開始注意觀眾,並設法降低觀眾之年齡層。在展示方法上,也開始考慮到趣味性,甚至引進親子活動。可是因為對藝術教育中的美感部分沒有重視,甚至忽視,所以藝展之於觀眾的意義是很不明顯的,有時只有靠超級特展的國際知名畫家的名氣,用好奇心來招攬觀眾,

這種展覽看上去成功,其實是缺乏教化意義的。 美術館在美育上缺乏實質貢獻,歸根到底是太重視純美術,忽視了生活藝術。台北市立美術館近年來頗重視建築,引進不少建築展,但在美育的效能上,建築不容易展出其空間美感,在真正的生活藝術中也還沒有具體的表現。原本要作為第二美術館之用的前市政府建築,沒有照原定從事美育的計畫,改變為當代美術館,而是以推動前衛藝術為目標,而設立了現在的﹁台北當代藝術館﹂。 如依我的想法,當代藝術館辦理前衛藝術,台北市立美術館應把三分之一以上的空間來策畫生活器物的藝術展。當然了,最理想的方式是另外設立一座生活美術館。 我所設想的生活美術館一方面要造成與生活結合的目的,所以

要以生態式展示為主;另方面要達成藝術欣賞與充實生活的雙重目的,所以要以互動式展示為主。在生態式展示中,我們像走進真實的生活空間,在這裡美的器物還原在它應該放置的位置,而不是放在玻璃櫃裡。觀眾在生活化的展示中可以得到啟發,大大提高自己的生活願景,及對美感的渴求。 在互動式的展示中,觀眾可以與精美的展品有直接的接觸,對於器物的功能之美,不直接動手試用是無法體會的。一把著名的座椅除了美觀之外,坐上去一定要舒服,生活美術館的互動式展示好像一個高級產品的賣場,讓大眾免費試用,但其不同處除了不賣之外,還有導覽人員的深度解說,及現代的影音等輔助設施。 藝教與美育分家 上面簡單的說出了我對國民美育的看

法。這只是一個輪廓,再多說恐怕連讀者都感到厭煩了。實施這樣的美育有什麼困難呢?最大的阻力是意識形態。我在這﹁談美﹂系列的文中一再提到,後現代的多元社會中,否定了美的存在,才是真正的問題。先要不為時下的思想所誤,才能邁出第一步。為了解決學界的爭論,我的建議是把藝術教育與美育分開。在學校教育中,藝術是一門課,美育是另一門課,藝術專以創作與文化的理解為主,美育則以美感的培養為主,在觀念上不再衝突,就可按部就班的施教,免除學生在不同觀念間的掙扎,美育可以當成準科學來教。 在文化機構上也可把藝術與美感分開,凡以前衛藝術為表達內容的機構,應該稱之為藝術館,凡以美育為內容的才可稱之為美術館。所以當代藝術

館不能稱為美術館,如果市立美術館以展示前衛作品為主,就不應稱為美術館。美術館應該名副其實的陳列美的造物,要以各種方式推行美感大眾教育,其收藏品都要以美為原則進藏。這樣一來,美術館可以肆無忌憚的對大眾呈現美的造物,宣揚美的價值,不必為社會主義與多元價值的觀點所牽累。 以上就是我在實施國民美育上的夢想。雖為夢想,也是有實際效用的構想。剩下來就是政治權力的問題了。比如教改,有了李遠哲先生的大力呼籲,形成國家政策,推動了十來年。美育比起全面教改要單純得多,而且容易收效,可是缺乏政治力量的推動,就只能是一種個人的看法了。 在台灣,由於國民不曾受到適當的藝術教育,他們長大成人,以至於老年,都是美盲

。他們既不可能再回學校去受教育,要提升國民的審美水準,文化機構就必須擔當起教化的任務。

有藝術天份的人進入發燒排行的影片

#madteam #畫家 #美術天份

曾經接受過專業美術訓練的微風👨🎨

再次重拾畫筆🖍接受K跟空月的挑戰

到底誰才是那位有藝術天份的人

交給各位粉絲來決定❤

-

▼MAD Team 社群▼

官方網站: http://www.madteam.com.tw/

Facebook: https://goo.gl/amhHpZ

instagram: https://goo.gl/5tbwM9

Flickr: https://goo.gl/bXkEcH

Twitch: https://goo.gl/ykQBRg

▼MAD Team 商城▼

shopee: https://goo.gl/zS6fN4

▼MAD 英雄聯盟▼

Greentea: https://goo.gl/LD7RQ8

Liang: https://goo.gl/t8eKY1

Benny: https://goo.gl/LiueHf

Kongyue: https://goo.gl/7NXzv4

Uniboy: https://goo.gl/R3DVog

Breeze: https://goo.gl/VmvTiA

Rock: https://goo.gl/fCED8N

K: https://goo.gl/mbnrmh

▼MAD 傳說對決▼

LZ: http://bit.ly/2weg4EG

BV: https://goo.gl/GZRGzz

Joey: http://bit.ly/2MPLoQS

OM: http://bit.ly/2OCyQNy

XinYi: http://bit.ly/2MTJGhp

Soar: http://bit.ly/2MRBjDh

Ronin: http://bit.ly/2OF7sOH

由懸宕與認同之間追尋生命的意義

為了解決有藝術天份的人 的問題,作者沈士傑 這樣論述:

本論文是以「生命敘事」作為研究方法,其寫作方式是沿著「時間軸線」,將記憶中的過往透過回憶而寫下。期望以不同視角在撰寫過程中觀待昔日負面等往事能有所啟發進而肯定自己,並從自我的肯定之中感受出生命的意義。 研究者的撰寫以「童年的第一印象」揭開了人生的序幕。此後,成長與求學階段的自我追求在「社會主流價值觀」的標準下的接連挫敗、失意而導致人生多年處於懸宕,於是自我的正面感知逐漸暗誨,也無法確認生命的意義。然而就在將成長和求學回憶撰寫完成後的暫歇期間,研究者忽然身染惡疾。由於危急的病況,「認同」、「生命意義」如此有關自我實現等問題在殘餘生理基礎之上的必然退位,也讓研究者論文的寫作方向及內容也必須

有所調整。由於研究者在倖存後對於生命觀念和態度所產生的巨大轉變,在「珍惜生命」及「品味生活」當中,反而由背負他人眼光和期待的放下之中;在對於「活者就是意義」,與「存在的本然價值」肯定之下所產生的「自我認同」當中,繼而對未來是否會開展出研究者向來所期待的生命意義,將比從前有著更為樂觀的看待。

從幼兒繪畫內容分析其人格特質與情感經驗

為了解決有藝術天份的人 的問題,作者陳玠岑 這樣論述:

本研究旨在透過幼兒繪畫作品分析幼兒圖像內容與特色,從圖像中了解幼兒的情感經驗,解析人格特質對幼兒繪畫之影響。研究者以立意取樣挑選任教班級內六位幼兒為研究對象。本研究以「自由創作繪畫活動檢核表」為評量工具,透過蒐集幼兒自由畫作品,輔以觀察及訪談對個案及其畫作進行深入的質性分析。本研究之研究結論如下:一、幼兒在內容元素的挑選與興趣有關,內容元素也會影響到線條的使用。 幼兒在繪畫時仍以簡單線條為主,偏好明亮、鮮豔的顏色,但非所有幼兒都喜歡上色。在圖像構圖上,小班的幼兒較少使用基底線,基底線與其挑選的主題有關,畫面飽滿度則和幼兒想像力有關。二、幼兒圖像反應生活的情感連結,會將自己投射在圖像

中表達內心渴望。 情緒會影響到幼兒的圖像呈現,當幼兒內心急躁時,線條較凌亂並會出現大量色塊,反之透過繪畫,幼兒也能調節情緒。繪畫有助於幼兒主動表達,成人可以透過對其圖像的理解了解幼兒內心,並在過程依據個別差異發展更良好的溝通模式。三、幼兒繪畫內容會受到人格特質影響。 外向性及親和性幼兒偏愛生活類,嚴謹性幼兒傾向單一主題。外向性、親和性及嚴謹性線條平和,開放性線條多元。外向性及親和性喜歡高彩度及高明度,嚴謹性喜歡低明度的色彩。外向性及親和性偏好畫於中央,圖像大而明確,嚴謹性偏好畫於下方。

有藝術天份的人的網路口碑排行榜

-

#1.J.S.C.人二雄 - Jil Wu artiste 懿能藝術館

人二雄,本名詹仁雄(19690531~),插畫家,四格漫畫家、暢銷書作家、電視製作人、 ... 就可以用速寫捕捉人的特質,會畫出每個人的表情,人二雄有此與生俱來的天份。 於 jilwu.com -

#2.為什麼成功人士往往也是藝術收藏家 - 㚕磬窯

從皇室與民間,整個藝術史充滿了支持藝術家的慈善人士、贊助商和皇室收藏的故事,也因為如此,在這樣的過程當中,提供了有天份的藝術家有了一個獲得 ... 於 fu-chin.com.tw -

#3.夢想藝術計畫 - 失親兒福利基金會

針對有藝術天分的孩子規劃培訓計畫,透過課程激發藝術潛能、最後展現學習成果,提升孩子的自我形象、 ... 開封閉的心房,老師更看見我繪畫的天份,鼓勵我參加基金會的. 於 www.orphan.org.tw -

#4.台中館/ 簡單線條成纏繞畫人人都是藝術家(20181209)

不少人自認沒有藝術天份,以為創作是藝術家的事,佛光緣美術館台中館12月9日舉辦塗鴉禪藝術課程,邀請有紀法師授課,近百人體驗運用簡單的線條創作,發現原來畫畫不是難事 ... 於 fgsarts.fgs.org.tw -

#5.個性測試:你最喜歡哪一幅水彩畫,測你的藝術天分高嗎?

如果從小就很能吃苦,付出比其他人還要多的努力,即使你缺少天賦,可能你到了中年之後,也會在藝術界上有一定的成就。 於 kknews.cc -

#6.鮑伯·魯斯- 維基百科

... 藝名鮑伯·魯斯(Bob Ross),是位美國畫家、企業家、藝術指導與電視節目主持人。 ... 任何人都具有藝術天份,只要給予時間、耐心與鼓勵,都能成為有成就的藝術家。 於 zh.wikipedia.org -

#7.畫畫需要天份嗎? - 動畫聖堂

而一個導演如果需要有天份才能成功,那我們有沒有可能找到自己的天份? ... 我,然後從這個「本我」開放的時機,順利找出他的天份--藝術,當這個天份 ... 於 anibox-toon.blogspot.com -

#8.有了光,顏色就會出現- 藝術家優席夫在畫裡找到自己的真實色彩

Q:您最近出了一本新書《真實色彩:優席夫的藝術光旅》,為什麼取名「光 ... 世界上有兩種人,有一種人有這種天份、加上運氣好,最後就順利達成夢想。 於 www.yellowkornertw.com -

#9.【畫畫藝術家】人人都是藝術家嗎?想當藝術家一定讀藝術科系 ...

... 就是:「大家的精神生活缺乏」,簡單的說,人很容易不快樂,壓力很大,這才是一個最大的問題,那就算有很多 有藝術天份的人 ,就算他們真想為藝術和 ... 於 www.youtube.com -

#10.<藝術的何種知識最有價值?>述評

九三年合編之〈藝術、教育與美感認知〉 ... 證美國藝術教育的證成理論受到Spencer 觀. 點影響的程度;次則從藝術作為一種 ... 當提供藝術天份的培育環境,校外機構所. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#11.怎么样才能成为一个很有气质的人,有艺术天份的人? - 百度知道

如何成为一个很有气质的人?有艺术天份的人?谢谢大家的因答... 如何成为一个很有气质的人?有艺术天份的人?谢谢大家的因答 展开. 我来答. 1个回答. 於 zhidao.baidu.com -

#12.每個孩子都有藝術天份- 台北蘇荷兒童美術館

台灣下一代兒童"創造"的才情,就像自己父母一樣,正被填鴉樣板的教育急速扼殺中,如何搶救孩子正在急速消失中的藝術天份,是我們必須思考的課題. 人生而能畫,生而能歌,生 ... 於 www.sohoart.com.tw -

#13.李仲生與臺灣現代藝術發展」藝術家座談會 - 國立臺灣美術館

本次講座邀請策展人陶文岳老師分享其長年對李仲生與臺灣當代藝術發展的研究,並與 ... 即展現了過人的藝術天份,雖經歷了中國最動盪的時代,然他追求藝術創作的前瞻與 ... 於 event.culture.tw -

#14.火柴人圖解大全: 超有梗、好簡單、最靈活的視覺溝通工具, 盡情 ...

文字傳達不了的心意,就交給火柴人來達成吧! ... 的介紹,帶領大家學會觀察、抓重點、化繁為簡, 即使「毫無繪畫天份」也能輕鬆畫出來,可說是簡明易懂的交流方法。 於 www.eslite.com -

#15.席勒- 299 件藝術品- 畫作 - Wikiart

在小時候,席勒曾去由克洛斯特新堡修道院所開設的學校,當時他的美術老師:K.L. 史特勞區就已發現他的藝術天份,並支持他朝藝術界繼續發展。 於 www.wikiart.org -

#16.在地音樂人培育 - 公益平台文化基金會

原住民孩子們天生的音樂與藝術天份是他們的優勢;但原住民孩子雖然有好的歌喉、輕巧的律動感,常因沒有系統性的學習和組織,更缺乏展現的舞台,而埋沒原本的天賦, ... 於 www.thealliance.org.tw -

#17.本院邀請國立臺灣師範大學美術學系江學瀅副教授蒞院演講 ...

缺乏藝術或創作天份的人可以參加嗎? 答案是肯定的。 其實藝術治療的核心概念是「透過全面性的藝術表達以促進情感的傳遞,進而釐清和整合 ... 於 www.ttyl.mohw.gov.tw -

#18.2014.06.20 自閉症青年畫家葉銘創作展台中三個藝術空間/ 中央社

有ㄧ次和葉銘到菜市場買菜提很多東西,孩子會主動說要提菜,他認為這就是葉銘的情感表現,尤其在需要的時,他懂得這麼做! 葉銘對繪畫的天份,於2010年 ... 於 www.lumin-art.org.tw -

#19.我沒藝術天份,學藝術有什麼用?@從進化論科學解釋藝術

「藝術」這種東西一直難以被定義,對很多人來說,「藝術」更是件沒用的東西。 藝術可以涵蓋很多層面,包括文學、繪畫、音樂、舞蹈、美學、器物、影像 ... 於 vivian0902.pixnet.net -

#20.畫畫的天份?|方格子vocus

畫畫多麼需要勇氣,更需要的是被讚許,尤其是當一個教學的老師,對學生更需要有更多的耐心與方法來教導。 我以前從事行銷工作,我發覺一位門市的銷售人員 ... 於 vocus.cc -

#21.零基礎如何自學畫畫?沒天份怎麼辦?【初心者繪畫之路#1】

方法對了,任何人都可以畫畫. 我一直都認為繪畫不是感性、虛無飄渺,難以捉模的藝術。繪畫是一種充滿科學、有邏輯的技能, ... 於 fernweh-art.com -

#22.金牛座的個性(4/21~5/20)【肖準神算】

金牛座的人有天生的審美感覺,喜歡漂亮而實用的物件。 ... 金牛座耐性十足、一往情深、有藝術天份、腳踏實地、做事有計劃、能堅持到底、擇善固執、追求和平、生活有 ... 於 www.ai5429.com -

#23.艺术天赋极高的人的特征 - 喜马拉雅

艺术 的基本特征有形象性情感性主体性等形象性是指艺术总是以某种形象呈现出来如绘画是用线条色彩构图构成的图形的形象音乐是用旋律节奏音色等构成的声音的 ... 於 m.ximalaya.com -

#24.藝術天賦過人的手相特徵有哪些 - 三度漢語網

手指的指紋中有一種藝紋,具有這種指紋的人通常都很有藝術才華,若此紋剛好出現在中指上,表示其人的藝術天份很高,如從事與藝術創作相關的職業,可取得很大的成就。 於 www.3du.tw -

#25.【人心人術】 台灣第一代傳奇畫家:陳植棋

人生是短促的,藝術才是永遠。 ... 三年級時,日治時期知名的美術教育家石川欽一郎發現陳植棋很有繪畫的天份,他也跟著石川老師學習畫圖的技法。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#26.藝術是不是都需要天分的? - 劇多

那些有藝術天賦的人看待事情都和別人不一樣的,比如,走路是一種舞蹈、說話是一種音樂、寫字是一種繪畫或雕刻,這也叫做想象力,然而並不是有天賦就可以 ... 於 www.juduo.cc -

#27.為什麼我看不懂藝術品?符號學家告訴你看不懂的藝術原因為何!

超機制化(Hyperinstitutionalization)……的狀況下,形式特色變成了美學的保證,即使這些特色不見得與現實生活有關聯。那些不明白形式特色、未受文化薰陶的人缺少這類符 ... 於 www.wowlavie.com -

#28.培養孩子藝術天份的第一課 - 博客來

書名:培養孩子藝術天份的第一課,語言:繁體中文,ISBN:9789574597307, ... 陶冶孩子的性情,使孩子的情操在潛移默化的薰陶中得到提高,成為一個有藝術修養的人。 於 www.books.com.tw -

#29.《我的筆衣罐:一個肯納青年的繪畫課》 - 心靈工坊

每年七月中旬有一個為期四天的盛會–安納堡夏季藝術展覽會。 ... 喜歡看待像俊余這樣的人沒有所謂的「障礙(泛自閉症)」,他們應該被看成有「隱藏的天份」的獨特的人。 於 www.psygarden.com.tw -

#30.牆上還掛著些光管。沒錯都是日常物,廉價而平凡得可以。果然 ...

藝術 系畢業,想留在藝術圈,但無法單靠創作搵得到夠食。唯有投身全職工作維持 ... 可能,世間上有天份的人都不少;又或者,天生我才,每個人都有獨當一面的潛質。 於 www.instagram.com -

#31.「不要輕易說自己沒畫畫天份!」詠妡老師教你揮灑自己的筆法

兼容性是以藝術美感為一個大方向,其下可以有各種可能性的發展,彼此不相違背。 記得在求學期間,有工作坊可以參加,往往都是各系融合,不限背景的大家 ... 於 www.elle.com -

#32.AKIRA吃雞屁股大讚「油脂很多」 展現藝術天份為古蹟手繪劍獅

而AKIRA和禾浩辰草稿筆下的劍獅都沒畫上眼睛,原來背後有感人的動機,AKIRA說,在日本文化中有一種不倒翁裝飾品,是用來許願的吉祥物,等祈求成功之後才會 ... 於 www.ctwant.com -

#33.RE:【問題】一個完全沒有藝術天份的新手請求協助... @繪畫與 ...

這表示每一個人天生都有這種本領,只是每個人在年齡增長之中,. 將時間和技能點數點在不同領域而已。根據我的經驗,. 素描是一種「技術」,任何人 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#34.藝術治療是什麼?從創作解析心理狀態 - Hello醫師

藝術 治療無關美術能力. 有些人會認為「藝術治療」只適合有美術天分的患者,但是這種治療方式跟美術能力沒有關係 ... 於 helloyishi.com.tw -

#35.原來藝術真的是需要天份的呢- 有趣板 - Dcard

在幼稚園時爸媽幫我報了很多項才藝班 有印象的是黏土、珠算、繪畫、鋼琴、跆拳道等等,但多數都半途而廢了 但就是繪畫這部分可是有拿過好成績的呢 ... 於 www.dcard.tw -

#36.有藝術天分的星座? - 雅瑪黃頁網

六大星座特別擁有藝術天賦,相輔相成,譬如人之一身。 雙子得其毛,天秤得其皮,金牛得其肉,雙魚得其血,天蠍得其骨,水瓶得其 ... 於 www.yamab2b.com -

#37.毅想天開- 2014李柏毅創作展 - 有章藝術博物館

地點:國立臺灣藝術大學有章藝術博物館- 國際展覽廳. 藝術家 策展人 ... 藝術觀念的改變引導藝術發展,柏毅的創作天份是一種心象的自然流露,期待柏毅為藝術世界增添更 ... 於 museum.ntua.edu.tw -

#38.+ 你有美術天份嗎? 針對國內外美術資賦優異檢核表

美術資優人才能卓越的人往往具備的六種品質與能力: 1.具有藝人風範(對藝術極為著迷,無時無刻都想畫) 2.具有堅毅精神 3.具有高度審美智慧 4.知覺靈敏 於 tayako.pixnet.net -

#39.人人都是藝術家的國度:冰島人的創造力究竟從何而來?

在這個國度裡,活躍著一群澎湃著創造力與活力的人們,究竟為何冰島人如此有藝術天份? UNLOCK ICELAND 帶你全面頗析冰島人極富創造力的秘密。 於 unlock-iceland.com -

#40.「我不欠任何人一個交代。」:一夜成名的海報藝術家Ethel Reed

Ethel Reed 於1874 年3 月13 日出生在美國紐伯里波特,父親早逝,與母親過著清貧生活。Reed 小時候已甚有藝術天份,後期曾短暫上過繪畫課,也在藝術學校 ... 於 www.imperfectmag.com -

#41.十年有成合作與實踐的藝術- 窺見鋼琴合作藝術的一沙一世界

猶記得國立臺南藝術大學十年前創立鋼琴合作藝術研究所之時,當時眾人還不是很清楚 ... 非常敏銳地感受到他人氣場的流動,這樣的敏銳度,或許可說是需要一點天份在。 於 read.muzikair.com -

#42.藝術是一種人文價值的體現

藝術 不應只是人文學科的一部份,更應當 ... 具有天份的學生將會失去探索更廣闊世界的機會。 ... 藝術教育應正確認知:「人人都有創意的無限可能,藝術教育在激發. 於 ed.arte.gov.tw -

#43.「天賦過人、才華洋溢」英文怎麼說? - Cheers快樂工作人

形容詞talented 則是「有天賦的、技藝高超的」的意思。例如:. Many young, talented designers attended the international forum last Sunday. 許多天資 ... 於 www.cheers.com.tw -

#44.那些年我們的藝術養成| 19 February - 21 May 2022 - Overview

... 樓策展人蔡明君參展藝術家楊茂林、袁廣鳴、姚瑞中、涂維政、蘇孟鴻、侯怡亭、蔡佳葳、陳敬元一切可能都可以從很小的時候就被發現有繪畫的天份然後就去畫室或美術班 ... 於 www.tkgplus.com -

#45.『天賦過人、才華洋溢』英文怎麼說? - 希平方

形容詞talented 則是「有天賦的、技藝高超的」的意思。例如:. Many young, talented designers attended the international forum last Sunday.(許多天 ... 於 www.hopenglish.com -

#46.香港觀察:佔中的藝術 - BBC

所有的設計都是為人而設,對人起了很大的鼓舞。而且這次運動難得衍生了一個龐大的空間,令一般市民的藝術天份併發出來,或令無名藝術家有機會發揮自己 ... 於 www.bbc.com -

#47.看不出來如此有藝術天份…,名人與他們的繪畫作品 - 大人物

Sylvester Stallone 席維斯·史特龍(美國演員、導演、製作人) ; Tim Burton 提姆·波頓(美國電影導演) ; Bob Dylan 巴布·狄倫(美國搖滾、民謠藝術家) 於 www.damanwoo.com -

#48.你是魯蛇還是天賦過人?超神準心理測驗 - BEAUTY美人圈

雖然說「天生我材必有用」,每個人都有不同的特長與擅長做的事情,有些人天生是理財能手、有些人則有藝術天份,有時候不是你一無是處、只是還不知道 ... 於 www.beauty321.com -

#49.智慧線分叉有藝術天份 - 星座

面相大全> 智慧線圖解> 智慧線分叉有藝術天份 智慧線分叉有藝術天份1、長短要適中智慧線(從大拇指與食指中間的掌邊開始,往掌底走的紋路,位於生命紋的上面,大部份的 ... 於 dr.itsfun.com.tw -

#50.【話說從前】直立人的藝術天份? | CASE 報科學

可是一個來自印尼約50萬年前的貝殼化石,上頭竟有鋸齒形的刻痕,當時我們智人還未演化出來,這可能是我們祖先直立人(Homo erectus)的傑作! 於 case.ntu.edu.tw -

#51.星星練習題--藝術天份但並非人人都有 - 人間福報

自閉兒大約有一到兩成具有天份,且每一位自閉兒有不一樣的天份,例如在音樂、繪畫、拼圖、記憶等等各方面。 音樂部分,在台灣有李志軒、莊天岳及官氏兄弟等等。 於 www.merit-times.com -

#52.20180815海洋職人訪談 豐誼珊瑚藝術坊黃忠山

玉石硬度高,是以機器來裁切合適大小,處理的工序繁複、樣樣都要使用專門機具工作,一塊玉石需經歷好幾雙手才開始有作品的原型;因此,雖然發掘到了藝術天份,但若要 ... 於 tmec.ntou.edu.tw -

#53.音樂令人身心柔軟藝術使親情更顯溫暖高惠芬的藝漾人生| 大媒體

【特約撰述/雪莉】 在2014年,高惠芬赴美探親時,有一天鄰家朋友到訪她 ... 她的藝術天份不僅是學校鄰里之間的美談,她更曾代表就讀的國小、國中及 ... 於 today.line.me -

#54.為甚麼要談藝術素養 - SocioEducation 教育研究室

我想小時候大部分人都會有同一個經驗:母親讓自己去畫班學畫畫,班上老師 ... 這只是將「無法畫出好作品」歸因為一個空泛的理由- 藝術天份,所謂藝術 ... 於 www.socioedu.co -

#55.是天分還是努力?專業音樂人怎麼養成的? 《好音樂的科學》

事實是,大多數的專業樂手,也並非與生俱來就有天分。 ... 關於音樂天份的好消息與壞消息 ... 這些差異透露的,是考古紀錄有欠完整,而不是人類藝術的發展歷程。 於 pansci.asia -

#56.藝文- 評語文字敘述 - Google Sites

代碼 藝術與人文評語(不分類) 代碼 代碼 代碼 7001 想像力創造力豊富,可再深造! 7021 7041 7061 7002 有創意,但耐心須再加強。 7022 7042 7062 7003 審美觀念佳,思辨能力強。 7023 7043 7063 於 sites.google.com -

#57.作品被收藏到俄國美術館——知名作家鍾敦浩專訪

到了升高中時,原本父親還希望他能報考軍校,但媽媽看見了他的藝術天分,鼓勵他 ... 雖然鍾敦浩從小就被稱讚很有天份,但他認為,天份這兩個字根本的意涵應該是基於 ... 於 careerdesignlab.tw -

#58.可感而發| 他們是原住民,難怪這麼會畫畫?! - Creya 可以呀

似乎全世界都一樣,原住民總是有更好的藝術天份、有一副好歌喉、或是有更好的體力? 於是當我們看到阿妹的清亮嗓音加上她的外表身分,我們說,那是因為她是原住民; 於 blog.creya.net -

#59.國際著名導演李安:電影創作真正需要的不是鼓勵而是要有天份 ...

李安導演強調,身為一個電影人,真正需要的不是鼓勵,而是要有天份與努力。 ... 所建立的,也就是目前電影的藝術是在2度空間平面中求深度,因此,3D的 ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#60.北美智權報第128期:在每一天堆疊對你的愛

只要有興趣人人都有藝術細胞. 呂月華認為繪畫,天份並不是必要,最重要的是有沒有興趣、能不能堅持!呂月華說一開始總是不可能一次就完美,不好一定有 ... 於 www.naipo.com -

#61.棄琴從畫活出天賦本色 曲家瑞

美國紐約哥倫比亞大學藝術研究所碩士. Columbia University(USA) M.F.A. ... 沒有自信心,沒有人會注意我,很多東 ... 指法準確、節奏感敏銳,確實小有天份,. 於 www.htsh.ntpc.edu.tw -

#62.老師,對不起,他真的沒有要當畫家! - 親子天下

很多孩子是有極高畫畫天份的,不用人教,他們很小就能領悟畫畫的方法,畫得奇好無比,內容精彩又充滿童趣,就如同洞穴壁畫上的牛群、馬群,當時的人用很 ... 於 www.parenting.com.tw -

#63.誰在山上的秘密基地說畫 - Arttime藝術網

南投縣人和國小、民和國小的藝術創作,讓我們看見孩子們畫筆下的精彩世界。 · 誰在山上的秘密基地說畫 展覽介紹 · 人們常說偏鄉的孩子有藝術天份,但是、老師在哪裡? · 這一 ... 於 www.arttime.com.tw -

#64.李仲生的創作及其教學 - 中華文化總會

最重要的是,一九五一年於臺北安東街成立畫室,發表許多藝術理論文章,培育了無數極有天份的年輕畫家,影響深遠,臺灣第一個現代繪畫團體「東方畫會」便是在其誘導下而結成 ... 於 www.gacc.org.tw -

#65.如何知道自己有没有绘画的天赋? - 知乎专栏

很多人天生没这想象力的,有的儿童想象力很强。说的好有道理啊!没错,画画需要想象力,包括艺术创作非常需要这个能力。 比如说我没有, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.手相看哪些人藝術天分高 - 靈匣

手指的指紋中有一種藝紋,具有這種指紋的人通常都很有藝術才華,若此紋剛好出現在中指上,表示其人的藝術天份很高,如從事與藝術創作相關的職業,可取得很大的成就。 於 www.lnka.tw -

#67.融古開今-現代花鳥名家喻仲林 - 羅芙奧藝術集團

渡海三家的開枝散葉,五月、東方畫會的成立都是臺灣藝術蓬勃發展的 ... 其絕佳的天份,深受工筆花鳥大師金勤伯的賞識旋即拜師學藝,勤伯師常讓喻仲林 ... 於 ravenel.com -

#68.【無經驗|藝術】職缺- 2023年6月熱門工作機會- 1111人力銀行

幸福企業徵人【無經驗|藝術工作】約599筆-潛艇堡藝術家、音樂藝術教師、藝術塗裝學徒、藝術老師、藝術經紀與行政、藝術品銷售助理、藝術品行銷人員等熱門工作急 ... 於 www.1111.com.tw -

#69.看懂孩子的畫中有話:跟著心理學家一起進入孩子的塗鴉世界

正因為這樣,人人都具備的繪畫才能,被蒙上一層神秘的色彩。人們開始相信,或許是某些被揀選的天才獨得上天的眷顧賞賜,才能擁有一生的藝術天份。但如果每一個人都曾有 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#70.興趣就是天分 文

我的答案可能讓這些很努力送小孩子去學才藝的朋友疑惑或失望,因為我不但沒有教我的小孩這些東西,而且也不鼓勵。 我的小孩都很有藝術天份,但我並不特別鼓勵二個女兒創作 ... 於 www.sulanteach.net -

#71.化腐朽為神奇,點鐵成金-藝術之家吳季軒老師

從小生長於音樂世家的吳季軒老師,由於雙親的音樂素養頗高,因此特別培養他有關於鋼琴方面的才華,但對音樂不感興趣、一竅不通的吳老師,對音感完全沒有天份,最終還是面臨 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#72.充滿藝術基因!天賦超強「4生肖」都適合成為藝術家 - 蕃新聞

屬龍的人天生就具有藝術相關的靈性,而且是一般人無法透過後天努力得到的天賦,很適合往藝術領域發展。 藝術天份生肖:羊. 屬羊的人藝術細胞發達, ... 於 n.yam.com -

#73.全台偏頭痛人數150萬頭痛學會:許多患者有藝術天分

台灣偏頭痛人數高達150萬人,但多數未得到正確診斷與有效治療。台灣頭痛學會理事長陳韋達指出,然而,許多研究顯示,偏頭痛患者深具藝術天份, ... 於 www.yes123.com.tw -

#74.意外的天才 - 科學人雜誌- 遠流

因意外事故或疾病造成腦部受傷後,有時會奇蹟地喚醒某些潛藏的藝術與智能天份,這些案例使得科學家開始探尋可能的腦科學技術以喚醒我們內在沉睡的天賦 ... 於 sa.ylib.com -

#75.循著時間,走沒有回程的路 專訪行為藝術家謝德慶 - 報導者

行為藝術教母Marina Abramović稱他為「英雄」,仰視他的人給他一身光環, ... 學畫的日子,老師說這學生有天份,很有塞尚的風格,雖然謝德慶心裡偏愛 ... 於 www.twreporter.org -

#76.「藝時代的崛起:李仲生與臺灣現代藝術發展」藝術家座談會

展現了過人的藝術天份,雖經歷了中國最動盪的時代,然他追求藝術創作的前瞻與熱情卻是無人能. 出其右。成年後的李仲生先後在上海和日本的美術學校習畫,然他不甘受限於 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#77.氣質滿分!哪些星座最有藝術天份? - men's uno TW

哪些星座最有藝術天份? 作家/ men's uno HK 報導. 有沒有發覺身邊總有些朋友,經常流連藝術館、音樂廳、看畫展,你以為他們扮文藝,還真的是醉心藝術呢? 於 www.mensuno.tw -

#78.如果有藝術天分就好了

輕者我們視自己為沒有美術天份的人,更深層的,即使創作者有他項專業技能,在面對自我上仍有部分的缺憾隱藏在羞怯的美術表現後。 唯有接納自己的作品, ... 於 cest-mon-dada.blogspot.com -

#79.攝影的天份 - DCFever

攝影的天份 by Raymond Kam 如果要成為一個成功的攝影師須要「天份」嗎? ... 許多接受過藝術創作訓練的人,往往一拿起相機,就算沒學過太多攝影技... 於 www.dcfever.com -

#80.你的藝術天賦有多高- fun8 社交測驗

你有想過自己有做藝術家的潛質嗎?你有這份潛在的才能嗎?快來測測吧,你的藝術天賦有多高? 本測驗共5 題,有1278 人投票,準確率96.7 % ... 於 www.fun8.us -

#81.首次完整梳理台灣「礦工畫家」洪瑞麟!北美館展出《掘光而行

素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟(1912-1996)在日治時期憑著傲人的藝術天份與勤學留日攻讀繪畫,當時所接觸的都是世界最前衛的畫派及思潮, ... 於 www.mottimes.com -

#82.線上藝廊:【美,從那一剎那開始】

然而,接觸藝術以後,生命的場域開始發生變化,越是想理解創作的意義, ... 中存在一剎那,就能找回自己所有的力量與天份,這是我們所有人都需要的。 於 artemperor.tw -

#83.[閒聊] 美術是不是真的要有天份? - WomenTalk板- Disp BBS

推dyrhue1126: 從小開始接觸藝術到大學研究所都主修繪畫現在是美術老師我認為有天份有差但是要怎麼運用那個天賦又是另一回事了因為美術的範圍太廣泛 ... 於 disp.cc -

#84.被A的一群人盼政府給予藝術家起碼的尊重 - 花蓮電子報

... 日前因有感於藝術家在從事藝術工作時,常常受到漠視不被尊重,甚至被要求以「無償」或「超時」方式配合專案與活動,導致有些很有藝術天份的人, ... 於 old.ecoast.com.tw -

#85.天份

explore #天份at Facebook. ... 換完這疊回到家很有感觸,這次的聊聊天很灰暗,會說一些讓人討厭的話,因為過度 ... 三代同堂婆婆、妈妈、女儿,都这么有艺术天份啊! 於 www.facebook.com -

#86.《一眼搞定職場貴人》(4) 藝術天份強,情感豐富

而鼻子大的人,能堅持自己的美感與品味,不會受流俗的影響,但有時候也會比較固執一些。但如果加上嘴巴大的特質,則表達能力也會比較好一些,能把自己特立 ... 於 www.epochtimes.com -

#87.資質抹不走!這4個星座原來是天生的藝術家 - Yahoo奇摩新聞

快看哪4個星座原來最有藝術天份,如果是你就要發揮所長了! ... 水瓶座不要看少水瓶座的藝術細胞,雖然不是人人懂得欣賞,但就是勝在敢於嘗試,別人越 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#88.我也是很有藝術天份!奇美博物館開創新體驗「時間的房間 ...

很多人都知道藝術這種東西是很靠天份的,而這些天份是需要被開發的。也許經過藝術的洗禮,不知不覺我們也能隨口唱出一首好歌、信手拈來一首好詩。 於 www.walkerland.com.tw -

#89.藝術學習在教育上的意義 - 國家教育研究院電子報

前波九年一貫課程改革,注入表演藝術,與原有的視覺藝術與音樂統整為「藝術與人文 ... 藝術教育的價值以往只被局視於幫助學生發聲、發掘天份等,但美國看到的是藝術 ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#90.馬公高中畢業美展賴峰偉肯定藝術創作天份 - 台灣好新聞

賴峰偉表示,馬公高中美術畢業班11位同學在六位教師悉心指導下,不論在素描、水彩、水墨、設計、書法、綜合媒材等各類藝術上皆卓然有成,除了展現學生平日 ... 於 www.taiwanhot.net -

#91.愛與美的畫家-李澤藩

在藝術的領域裡努力不懈,留下來的繪畫作品非常多,幾乎沒 ... 的人往往讚嘆他的天. 份,但我們都知道,這天份是他經年累月、不斷學習、不斷研 ... 我們從事教育的人有. 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#92.學術研究再獲獎謝達斌創新活力藉人文藝術紓壓 - 成功大學

有美術天份,藝術之路卻終究未成為他的職涯,謝達斌對科學探索更有興趣,也喜歡接受挑戰,國中、高中時自告奮勇參加的科展題目記憶猶新。對科學的興趣凌駕於藝術, ... 於 web.ncku.edu.tw -

#93.培養興趣讓天賦發光成為頂尖人才 - 恆素養- 大碩教育

前台北醫學大學口腔醫學院院長歐耿良分享道,其實牙齒也是一種藝術品,因為每一顆都長得不一樣,當要重塑牙齒的時候,就很需要藝術天份,在學形態學的第一件事就是要 ... 於 hengsuyang.tingmao.com.tw -

#94.藝術家洪志勝 - 九份茶坊

很多工作只要九成努力,一成天份就可以 但藝術工作則要有七八成的天份 藝術創作 ... 許多老一輩的九份人,都是在這幢屋內出生 如今是九份茶坊 帶起到九份喝茶的風氣 也 ... 於 www.jioufen-teahouse.com.tw -

#95.「你以為的天賦,只是別人的皮毛」 我在巴黎音樂學院的領悟

來到這邊的每一個人都是有天賦的,但真正讓人發光到最後的,是努力。」 ... 她有天份嗎?」 這位女孩有鋼琴底子一 ... 圖/享美音樂藝術中心 臉書專頁. 於 crossing.cw.com.tw -

#96.時尚系李佳玲同學「說•塑」個展展現藝術天份 - 育達科大

李佳玲同學與其作品「蛻變」合影。 廣亞藝術中心表示,王創辦人廣亞博士向來鼓勵教職員生進行藝術創作,該中心提供校內 ... 於 www1.ydu.edu.tw -

#97.如何發現孩子的早期美術天賦? | 林桂光- 灼見名家

美術是造型藝術的一種,它通過具體可視的形象反映現實和意念,因此,也 ... 有美術天份的孩子喜歡用剪刀和各種顏色紙剪出多種千姿百態的造型。 於 www.master-insight.com