新光銀行文教基金會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岸見一郎寫的 變老的勇氣:《被討厭的勇氣》作者教你如何擁有更精采的人生下半場! 可以從中找到所需的評價。

另外網站特企/新光銀行重視公平待客落實金融友善| 工商快訊也說明:新光銀行李正國總經理(前排右四)與新光銀行文教基金會王豫元董事長(前排左四)率領高階長官出席小小銀行家活動,邀請障礙者體驗一日銀行員行程,落實 ...

元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 劉宜君、劉阿榮所指導 李啟睿的 藉「創意高齡」促進文化產業之發展:以台灣老人的戲劇參與為例 (2021),提出新光銀行文教基金會關鍵因素是什麼,來自於文化產業、戲劇業者、創意高齡、高齡者、戲劇參與。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 李毓嵐所指導 黃正宗的 戰後臺灣保險市場的接收與重整(1945-1963) (2021),提出因為有 保險史、金融史、戰後經濟史、戰後接收、金融管制的重點而找出了 新光銀行文教基金會的解答。

最後網站新光銀行文教基金會 - Facebook則補充:新光銀行文教基金會. · July 4, 2018 ·. 很高興,基金會不久將和弘道老人福利基金會合作,推動義賣活動. All reactions: 3. Like. Comment. 0 comments.

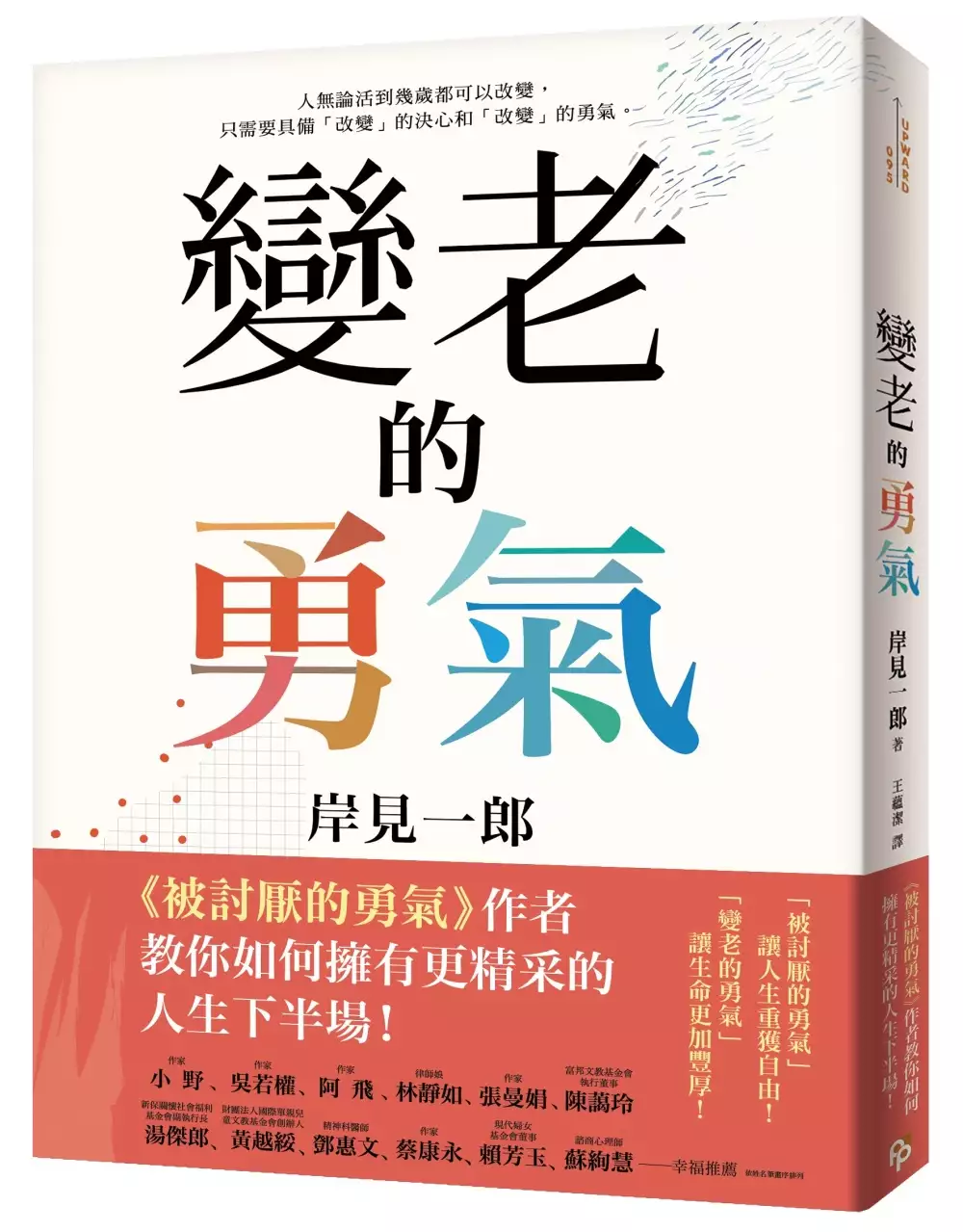

變老的勇氣:《被討厭的勇氣》作者教你如何擁有更精采的人生下半場!

為了解決新光銀行文教基金會 的問題,作者岸見一郎 這樣論述:

「被討厭的勇氣」讓人生重獲自由!「變老的勇氣」讓生命更加豐厚! 人無論活到幾歲都可以改變, 只需要具備「改變」的決心和「改變」的勇氣。 人生,下坡路段才最精采! 活著,隨著年齡的增長,身體也會逐漸發生變化。年輕時,這種變化是「成長」,但曾幾何時,卻變成了「衰老」。 我們總是害怕變老,如果將年輕視為人生的顛峰,年老就代表一路走下坡,漸漸失去一切。但其實有些事,必須等自己老了之後,才能夠真正瞭解;有些事,正是因為年輕時持續努力,到了這個年紀,才有辦法完成。 能夠將至今為止的人生中,所有自己學過的知識、體會過的經驗加以整合,是一種莫大的喜悅,

也是「變老」才能夠擁有的特權。 沒有人可以知道自己還能夠活多久,這個事實無法改變,但我們自身的意識可以改變。我們與其被過去束縛、為未來擔憂,更應該珍惜「眼前」、「當下」,思考有限生命的使用方法。 阿德勒曾經說,「人生就是邁向目標」,無論活到幾歲,生命都可以不斷「進化」。我們不需要「向上」跟別人競爭比較,而是要以「向前」改變現狀為目標。我們不需要用「扣分」苛責自己,而是要用「加分」激發生命的熱情。 抱著「每一天都是新的開始」的態度生活,接受不完美的自己,喜歡自己真實的樣子,專注在目前想做、有能力去做的事,你會赫然發現,每個人都希望老後能夠「得到」幸福,但其實活著本身「就是」幸福

。 名人推薦 作家小野、作家吳若權、作家阿飛、律師娘林靜如、作家張曼娟、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、新保關懷社會福利基金會副執行長湯傑郎、財團法人國際單親兒童文教基金會創辦人黃越綏、精神科醫師鄧惠文、作家蔡康永、現代婦女基金會董事賴芳玉、諮商心理師蘇絢慧 幸福推薦!

藉「創意高齡」促進文化產業之發展:以台灣老人的戲劇參與為例

為了解決新光銀行文教基金會 的問題,作者李啟睿 這樣論述:

戲劇,是文化產業第二類別的其中一項業別。本研究探討高齡者參與戲劇如何促進戲劇業者之工作機會,藉創意高齡理論證明戲劇參與對身心健康有益,建議政府向全民傳播戲劇參與對身心健康之益處並鼓勵高齡者以觀眾、演員、學員、故事提供者、戲劇治療參與者、志工等六種身份參與戲劇,高齡者可根據個人健康狀態以及自身經濟能力選擇參加公費與自費之項目。戲劇業者投入創意高齡所獲得之研究發現,能提供文化產業其他業別業者參考。 由於高齡浪潮使老人權益更受重視、台灣銀髮商機有待開發、台灣醫界與藝術界已開始合作、文化產業從業者低薪問題尚待解決,本研究以「統整適合高齡者的戲劇商品」、「歸納和預測高齡者參與戲劇的管道」、「探討

藉高齡者戲劇參與增加戲劇業者工作機會的方法」、「提出高齡者戲劇參與相關之政策建議」為目的,以文獻分析法呈現創意高齡理論及戲劇理論,以參與觀察法探查台灣高齡者戲劇參與之實況以及台灣戲劇業者接案之現況,以深度訪談法歸納出戲劇業者如何藉高齡者戲劇參與取得更多工作機會。 研究發現:在戲劇商品方面,與高齡者相關之戲劇有戲劇課程以及戲劇節目兩種,相較於戲劇節目之觀賞式參與,戲劇課程不僅可獲得較多元角度之體驗與學習,戲劇業者也可獲得較合理之薪資待遇,故戲劇課程應被列為戲劇推廣之重點,建議政府設置戲劇課師資之條件並訂立職訓教育系統之規範,增進戲劇課程之品質和廣度,有助於戲劇課程之推廣,以利戲劇業者從戲劇課程

中取得工作機會。在戲劇參與管道方面,民眾除了可透過劇團、場館、公部門各局處、社福組織、售票系統網路參與戲劇外,政府與戲劇業者宜朝三大領域開發,一是健康促進、二是結合觀光,三是創建app,此三大領域之落實為:建立民眾創意高齡的觀念並制定創意高齡相關政策以推廣老人戲劇參、以觀光推廣老人戲劇參、以戲劇參與app推廣老人戲劇參與。

戰後臺灣保險市場的接收與重整(1945-1963)

為了解決新光銀行文教基金會 的問題,作者黃正宗 這樣論述:

現代商業保險制度於19世紀中葉開港通商後引進臺灣,經日治時期長足發展,無論在業務規模或制度層面皆已奠定相當基礎。戰後,隨政權移轉,臺灣保險市場經歷制度轉換的過程,在1963年完成新體制的確立。本文廣泛蒐集多元史料,從(1)業務發展、(2)監理制度、(3)組織、資本及人事、(4)資金運用等四個觀察視角出發,儘可能重構臺灣保險市場在此「制度轉換期」的樣貌,除說明制度如何轉換外,也嘗試分析轉換過程中產生的問題與影響,並歸納戰後臺灣保險市場的特徵,及保險業之於金融體系與總體經濟體系的關係。業務發展方面,產、壽險業的分歧是這段時間最明顯的特徵,戰前業務規模遠大於產險的壽險嚴重萎縮,並處於長期停滯,產險

業則伴隨總體經濟復甦與成長,在1958年便已接近戰前高峰。這背後是產、壽險契約性質差異、是否承擔政策責任,及市場競爭與否等多重因素產生的結果。組織、資本與人事方面,有四點值得注意。首先,市場形態由戰前的「民營且競爭」轉變1960年以前的「公營且寡占」;其次,保險業「分支機構」為主的組織型態在1950年後全數轉為「總公司」;其三,1960年保險市場開放除了讓市場型態重回民營且競爭外,也是戰後本國民間資本涉及全國性金融的開端;其四,戰後臺灣保險人才可歸納為外省籍、日治經驗、新生代三批,日治經驗的發展情況相對較差。監理制度方面,戰後保險法制體現「內地延長的再延長」路徑,由於中國保險法制本身的問題,這

次「再延長」呈現法律現代性及完備性的倒退,1963年《保險法》修正施行除改善上述問題外,也完成史上第一次「保險法制臺灣化」。資金運用方面,戰後保險業資金運用規模極小,未能充分發揮「重新分配資本」功能,要到1960年保險市場開放後才有顯著成長,但較之戰前,資金運用比率仍較低,法令限制及不成熟的資本市場,是形成上述特徵的主要原因。就保險業在戰後臺灣經濟發展過程中所處的位置而言,產險業大致與整體經濟相輔相成、共同發展,壽險業在保險市場開放前則顯得乏善可陳,尤其是無法有效發揮提供長期資金的產業特性與優勢,對整體經濟發展的助力有限。此外,本文也以保險市場為例,就延續與斷裂、穩定或發展,及產業史研究之重要

性等議題略紓淺見。

想知道新光銀行文教基金會更多一定要看下面主題

新光銀行文教基金會的網路口碑排行榜

-

#1.新光銀行文教基金會

新光銀行文教基金會 為服務社區,提升國內藝術生活水準及人文素養邀請國內外優秀音樂家在新光音樂廳舉辦各式音樂演奏表演誠摯邀請您,一同來聆聽音樂之美。 於 skbfound.skbank.com.tw -

#3.特企/新光銀行重視公平待客落實金融友善| 工商快訊

新光銀行李正國總經理(前排右四)與新光銀行文教基金會王豫元董事長(前排左四)率領高階長官出席小小銀行家活動,邀請障礙者體驗一日銀行員行程,落實 ... 於 www.nownews.com -

#4.新光銀行文教基金會 - Facebook

新光銀行文教基金會. · July 4, 2018 ·. 很高興,基金會不久將和弘道老人福利基金會合作,推動義賣活動. All reactions: 3. Like. Comment. 0 comments. 於 www.facebook.com -

#5.新光吳火獅文教基金會

新光 吳火獅文教基金會. 一、捐助推動校園文化藝術相關活動之發展. 藉由贊助校園藝文活動,鼓勵青年學子積極 ... 於 www.skwf.org.tw -

#6.打造新光音樂廳吳東進買千萬名琴 - 工商時報

新光銀行文教基金會 董事長王豫元(左五)、樂評人焦元溥(右二)、臺灣交響樂團團長劉玄詠(右三)、新光音樂廳藝術總監陳毓襄(右四)及新光金副董事 ... 於 ctee.com.tw -

#7.新光銀行客服. 客戶服務櫃檯 - Sushi Maxime

附近新光銀行· 新光附近银行_ 新光附近ATM_苏州公交· 新光銀行atm · 屏東 ... 在內湖區, 怎樣搭公共交通去新光銀行新湖分行. ... 新光銀行文教基金會. 於 sushimaxime.fr -

#8.活動剪影-- 20190103【企業回饋】感恩新光銀行 ... - 臺灣省城隍廟

20190103【企業回饋】感恩新光銀行文教基金會捐贈本廟空調濾淨器. 【活動影音】. 2019 02 23財團法人台北市臺灣省城隍廟中山堂前台北燈節擂台2019/2/23 E (So fun 欣穎 ... 於 www.citygod.tw -

#9.新光三越文教基金會官網

CLOSE. 最新消息 · 展演活動 · 媒體報導 · 合作提案 · 會員專區 · 關於本會. Previous. 新藝商號Online. 生活.文創選物店 · 新光三越台北.台中.台南巡迴展 ... 於 culture.skm.com.tw -

#10.新光集團- 维基百科,自由的百科全书

新光關係機構,又稱新光集團,是臺灣一個大型企業集團,由吳火獅與洪萬傳、林登山共同創立,旗下 ... 新光銀行文教基金會; 財團法人台灣林登山社會福利基金會; 財團法人新光三越 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.新壽慈善基金會響應衛福部土國賑災捐千萬元助重建 - 聯合報

新光關係企業響應土耳其賑災捐款1000萬元,衛福部長薛瑞元當面致謝。左起:新光保全洪國超總經理、新光銀行文教基金會王豫元董事長、台灣新光健康管理 ... 於 udn.com -

#12.不可割歸孫子 - 鯨魚網站

戶名:財團法人彭明敏文教基金會 新光銀行南東分行 0125-10-0012928 戶名:財團法人彭明敏文教基金會. ATM ( 103 ) 0125100012928. 於 www.hi-on.org -

#13.新光銀行文教基金會 - 台灣觀光指南

台灣觀光指南,新光銀行鎖卡,新光銀行信託開戶,新光銀行信託推介同意書,新光銀行線上客服,新光銀行電子化授權,銀行基金會,新光銀行ATM,新光網路銀行維修. 於 travel.imobile01.com -

#14.國泰世華銀行

國泰世華銀行官網提供熱門產品介紹,外幣匯率查詢、信用卡產品介紹、貸款方案資訊、熱門基金介紹…等;並提供您數位服務、網銀App相關資訊,讓您每次與本行往來都有更好 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#15.弟不滿兄無所事事伸手要錢理智斷線用牽狗繩將兄勒斃 - 自由時報

... 陳男一時理智斷線,抄起手邊牽狗繩直接將胞兄勒斃,陳男發現鑄下大錯自己報案,胞兄由消防人員送往北市新光醫院急救未果去世,警方也將陳男逮捕。 於 news.ltn.com.tw -

#16.公益信託 - 新光銀行

新光銀行文教基金會. 臺灣新光商業銀行股份有限公司. 新光金控 · 新光人壽 · 新光銀行 · 元富證券 · 新光投信 · 新光金保代 · 新光金創投. 於 www.skbank.com.tw -

#17.新光銀行企業社會責任專區-社會共融

為加深社會參與的執行強度,新光銀行成立「財團法人新光銀行文教基金會」,以「策略性慈善方案」,建構多元利害關係人溝通及公益活動互動界面,陪伴長者、弱勢及偏鄉 ... 於 www.skbank.com.tw -

#18.玉山文教基金會榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」肯定扎根藝術教育

玉山文教基金會長期關注藝術與人文發展,推動文化平權與美感教育,於12月27日獲頒第8屆教育部「藝術教育貢獻獎」績優團體獎,展現玉山在投入藝術教育 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#19.*新光銀行文教基金會* - 查詢報名

請輸入以下資訊. * 姓名. * 電話. 請輸入圖形內顯示的驗證碼. 確認. 於 skbfound.skbank.com.tw -

#20.高盛:生成式AI將影響3億人飯碗 - MoneyDJ理財網

不過,微軟創辦人比爾蓋茲則認為,AI不僅不會取代人力,反而能讓所有人都 ... 遠百:太平洋崇光百貨董事會通過捐贈財團法人太平洋崇光文教基金會等, ... 於 www.moneydj.com -

#21.新光銀邀行動不便學生體驗職場

新光金控子公司新光銀行以「公平同理,礙無距離」之精神, ... 學習成果及使用ATM進行存提款,最後由總經理李正國、新光銀行文教基金會董事長王豫元及 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#22.服務據點 - 兆豐銀行

分行名稱 地址 電話 城中分行 台北市中正區許昌街42號Google地圖 02‑23122222 衡陽分行 台北市中正區衡陽路91號Google地圖 02‑23888668 大同分行 台北市大同區南京西路113號Google地圖 02‑25567515 於 www.megabank.com.tw -

#23.最新消息 - 新光銀行

捐贈原由:本行捐贈新光銀行文教基金會文教推廣經費。 3. 捐贈金額:新臺幣5,000,000元. 4. 受贈對象:財團法人新光銀行文教基金會. 5. 與公司關係:本公司之關係人. 於 www.skbank.com.tw -

#24.「開啟職夢引領未來」 臺北大學2023年校園徵才博覽會 - 風傳媒

國立臺北大學校園徵才博覽會於22日粉墨登場,本次就博會主題為「開啟職 ... 機構玉山銀行、華南商銀、新光銀行、合作金庫、彰化銀行、聯邦商業銀行 ... 於 www.storm.mg -

#25.新光人壽慈善基金會shin kong life foundation

新光 人壽慈善基金會於1983年創立,一路走來始終秉持著「取諸社會、用諸社會」的宗旨,延續創辦人吳火獅先生的精神從事社會公益,以舉辦或捐助慈善公益事業為目的。 於 www.sklf.org.tw -

#26.新光一號6大不動產標售!台南新光三越「整棟賣」 投報率近5%

不動產投資信託基金(REITs)新光1號18年前成立,當時規模113億元, ... 今(29)日受託機構兆豐銀行委由第一太平戴維斯與世邦魏理仕公告標售,總底價 ... 於 news.ebc.net.tw -

#27.財團法人新光銀行文教基金會 :: 非營利組織網

非營利組織網,新光音樂廳租借費用,新光文教基金會,新光三越文教基金會徵才,新光音樂廳電話,新光音樂廳節目表,新光音樂廳場租,新光音樂廳停車,新光音樂廳交通. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#28.財團法人新光銀行文教基金會 - 新光關係機構Shin Kong Group

公司簡介. 以研究國內外金融學術,發展社區學術教育,獎助社會教育公益為宗旨。 · 服務內容. 基金會近年來主要致力於贊助或辦理各項藝術團體之藝文活動及關懷偏鄉學童活動, ... 於 www.shinkonggroup.com -

#29.【基金會徵才】最新徵才公司 - 104人力銀行

搜尋「基金會徵才」徵才公司:【新光金融控股股份有限公司(新光金控/新光人壽/新光銀行/新光投信)】【財團法人礦工兒子教育基金會】【安泰商業銀行股份有限公司】等40 ... 於 m.104.com.tw -

#30.荷蘭阿培浩爾靈長類動物園執行長Roel Welsing(右四)

活動剪影. no description. 荷蘭阿培浩爾靈長類動物園執行長Roel Welsing(右四)、動物部門主管Frank Rietkerk(左五)等人熱情接待新光銀行文教基金會董事長王豫元所率領 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#31.新光銀邀行動不便學生體驗職場- 其他

新光銀行總經理李正國(前排右四)與新光銀行文教基金會董事長王豫元(前排左四)率領高階長官出席小小銀行家活動,邀請障礙者體驗一日銀行員行程。 於 wantrich.chinatimes.com -

#32.新光銀行提款卡. 客服中心- 服務專線

個人金融; 企業金融; 數位金融; 香港分行; 新光銀行文教基金會. 進入個人金融首頁; 信用卡. 進入信用卡頁面; 卡片介紹· 線上開卡· 刷卡優惠. 新光Visa. 於 znw.drabarrenetxeamediconutricion.es -

#33.財團法人新光銀行文教基金會 - 台灣法人網

財團法人新光銀行文教基金會,代表人:王豫元,地址:台北市中正區忠孝西路1段66號40樓,設立日期:0880816,財產總額:72000000 董事長:王豫元董事:李增昌董事:吳東進董事: ... 於 org.twincn.com -

#34.新光銀行文教基金會 - 點子秀

Tagged: 新光銀行文教基金會. 2020第十六屆新光全國繪畫比賽「攜手彩繪. ... 2019第15屆新光全國繪畫比賽「童YOUNG繪環保・打造綠家園」 人類在知識水準提高、享受 ... 於 news.idea-show.com