數位相機普及的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林佩穎李怡志寫的 港都人生 鹽埕市井 和玄光社特別編輯群的 花小錢打造夢想的攝影棚:以1/10的價格,用持續光拍出超吸睛商品照!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站隨著智慧型手機開始普及,手機上相機功能的競賽也愈來愈激烈 ...也說明:14、隨著智慧型手機開始普及,手機上相機功能的競賽也愈來愈激烈後,數位相機的生存空間即不斷被擠壓,在1980 年代當年世界上市佔率第一的柯達,就因為沒有跟上數位 ...

這兩本書分別來自 和尖端所出版 。

國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 陳儒修所指導 林詩純的 《修片林小姐》創作論述 (2020),提出數位相機普及關鍵因素是什麼,來自於照相館、底片、修片師、《修片林小姐》。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 謝顒丞所指導 李曼嘉的 臺灣大專院校成立攝影科系之可行性探討 (2018),提出因為有 攝影、大專院校、攝影教育、攝影科系的重點而找出了 數位相機普及的解答。

最後網站當代旅遊中的風景攝影 數位單反相機的技術人類學研究則補充:隨着技術的進步,數位單反相機開始在青年群體中普及,一部分. 數碼相機的使用者開始轉向圖元更高、操控性更強的數位單反相機。 單從物理屬性來看,數位單反相機與傳統 ...

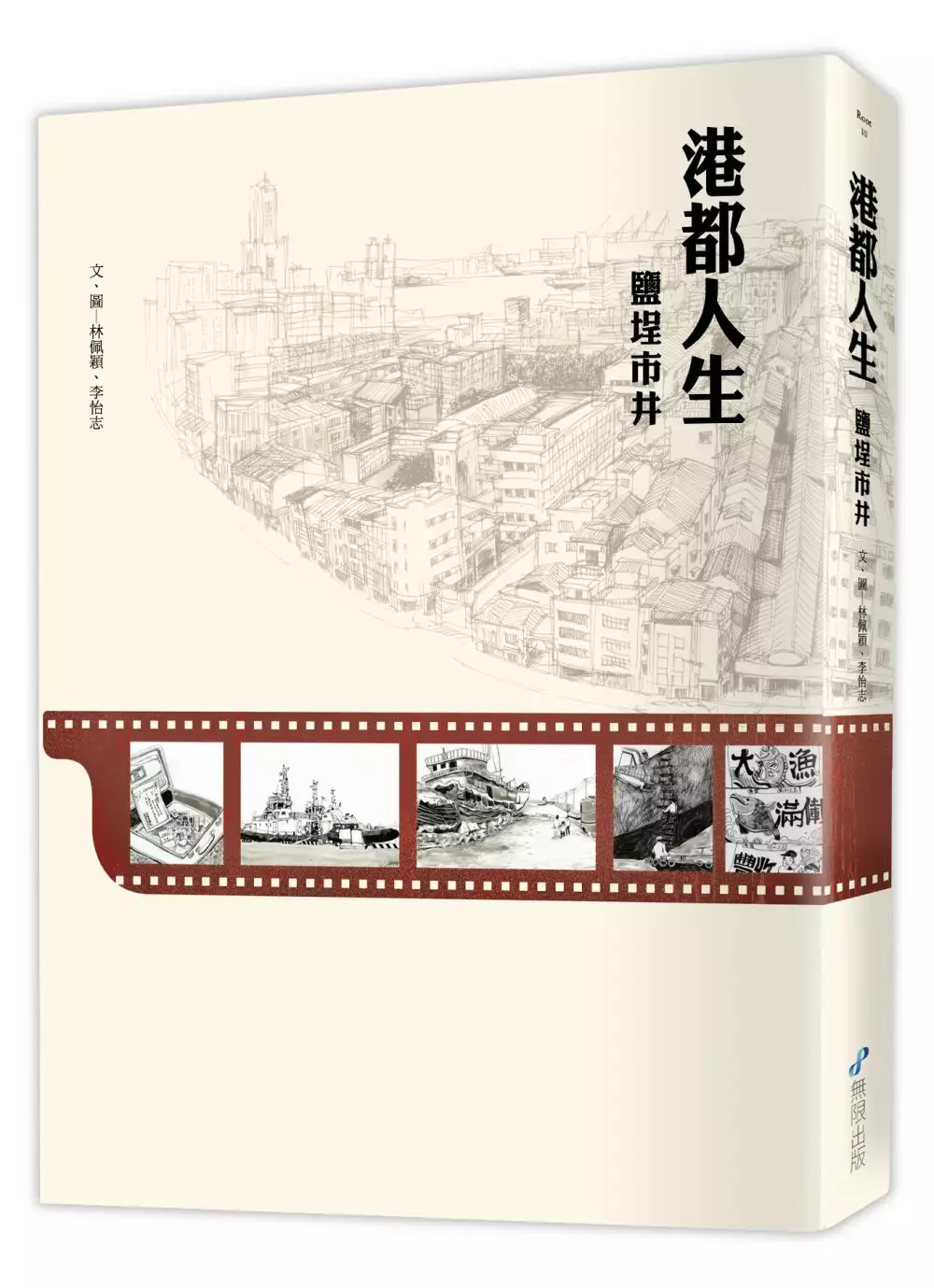

港都人生 鹽埕市井

為了解決數位相機普及 的問題,作者林佩穎李怡志 這樣論述:

港都的繁華年代,鹽埕的市井人生 追尋跨越半世紀的飄泊,捕捉老街區的日常生活 遇見老店職人與匠師,描繪城市的前世今生 從回憶船員外公在鹽埕的生活,追尋家族移居高雄的起點,進而走訪街道巷弄,聆聽這座城市的前世風貌,書寫那個時代的人與事,以一則又一則的記憶,直視當下面臨的急速變遷。 海港帶來進出繁忙的船隻,也帶來了跨海謀生的澎湖移民、夾藏舶來品回國兜售的船員、貿易不忘順便酗酒的阿拉伯商人、自越南戰地前來休假玩樂的美軍,當然還有蓬勃的造船與拆船業,一同見證港都的過往繁華;而落在鹽埕這片土地,便長成了為風塵僕僕船員刮鬍的理髮小店,充滿各式機具材料的五金行,販售南北貨近四十年的雜貨

店,迎接各方旅人的旅社, 隱身商場與市場內的西服老裁縫與繡花鞋職人。 每一個老店的厚實招牌,每一個刻劃皺紋的臉龐,每一雙轉動螺絲起子、剪刀針線的巧手,都織就鹽埕的過去與現在。曾經站在摩登時髦的前線,見證名流商旅來去,而今是安靜佇立的舊巷,留下傳家技藝與勞動身影。當繁華走過,人潮散去,挖掘這些落在歷史縫隙裡的庶民生活,發現最平實動人的細節。 本書特色 •以圖文細膩呈現高雄老街區的人文風貌 •深入採訪港都相關行業及歷史:遠洋漁業、拆船業、五金業 •描繪鹽埕在地老店與職人匠師 作、繪者簡介 林佩穎 林耳機,1983年出生於台東,現居高雄。高師大跨藝所期間開始長

期經營對於地方的了解,關注時間的刻痕,大歷史與小片段的對立與相互消融,著迷於凝結在空間分秒間的歲月,並熱衷於市井間流傳的都市傳說。 近兩年不限定創作形式,嘗試以文字與畫筆觀察人群,思考人與人之間的關聯,發現:人,最可惡也最可愛。《港都人生》是寫給高雄的情書,追尋失去與留下,獻給在炙熱陽光下認真生活的人。 李怡志 畢業於高雄師範大學跨領域藝術研究所,從小在鹽埕與三塊厝等歷史街區成長,母系家族沿著澎湖、旗津、哈瑪星到鹽埕區的路徑遷徙,是高雄早期移民社會的縮影。近年來,由於都市發展變遷快速,傳統社區面臨開發壓力和產業轉型,故,創作往往追溯成長記憶,同時藉著長時間的基地調查與口述訪談,涉

及老舊社區的人文記憶和民間美學,特別是討論空間裡的身體經驗、土地倫理、社會實踐和賦權。近期嘗試以手繪速寫和漫畫,再現城鄉發展下的地方文史與人文智慧,在大歷史的政治敘事下,建構城市生活歷史的小人物。 引言:風櫃來的人 一、港邊 引水人話領港 遠洋漁業的古老辦公室 克朗德美術館 鐵道人生 航行的終點 二、岸上 鐵道旁的理髮店 南來北往永義安 刻度點點滴滴,名人鐘錶 做一襲繁華憑弔,隱身國際商場 大自由鞋廠 金仔街的秘密生活 小五金街閒話家常 美麗之外,正美禮服 小王子的眼睛 後記 推薦序 1.〈用圖像包裹滿滿的記憶〉 王御風(國立高雄海洋科技大學基礎教育中心助理教授)

近幾年來,對於地方歷史,尤其是自己生長之處、家族歷史的追尋,漸漸多了起來。而且這些追尋,不再只是個人的回憶錄,或是外省籍移民的鄉愁,旁及自己的家族,家鄉中的點點滴滴,也被紀錄了下來,讓同樣曾經住在此地,只是路過此地,甚至未曾來過此地者,都讀得津津有味。 說來有趣,這些書寫者,多半也都不是歷史科系出身,才能跳開那種「非檔案不錄」、「考證再考證」的學究氣息,寫出真正市井巷弄的有趣之處。更令人驚艷的是,他們除了文字,還有許多紀錄的方式,不管是透過影片、相片、建築或小吃。而畢業於美術相關系所的怡志與佩穎,用他們最拿手的畫筆加上文字,一筆一筆將這些場景留下來,也讓我們的歷史記憶更加完整。

認識怡志多年,在出書前知道他的老家要轉手他人,他還特別辦了一個展覽道別。而老屋的故事,則在閱讀這本書後才詳細得知。因為高雄發跡的晚,大部分居民都是移民而來。 怡志的家族來自澎湖,落腳當時正崛起的鹽埕,外公是商船的大副。時常在高雄鹽埕、哈瑪星一帶活動,就知道這是個非常典型的高雄移民故事,但這個在論文中被稱做「澎湖派」的原形,要讀了怡志的故事,才會鮮活起來,再配上繪圖,閱讀時腦海中自然會出現如文夏、洪一峰的歌曲。戰後鹽埕的故事,就這樣開始上演。 鹽埕是從日治到戰後初期,高雄市最繁華的區域,不僅高雄市政府位於此處,戰後高雄的百貨公司、商場、電影院都集中於此,每逢星期假日,到處人滿為患

。因其位於港邊,不僅船員,連越戰期間的美國大兵也到這裡休假。酒吧林立,各種相關行業也在此獲得生機,是極有特色的區域。但隨著市區重心轉移,現在提起鹽埕,大家只知道港邊倉庫,加上文創的駁二,對於鹽埕的過往,可是印象模糊。 但事實上,鹽埕的精華,可是這些擁有昔日風華的人與建築。不管是原來高雄最大的商場「銀座」,如今卻門可羅雀的「國際商場」;或是當年人來人往,不管是買金子或是地下錢莊兌換美金皆可的「金仔街」;還是早已不在、如今變成一片綠地的往日五金最大集散中心「公園路」。這些看盡興衰起落的人生故事,有賴於怡志與佩穎,在鹽埕的每個街道中穿梭採集,寫成一篇篇的精彩故事,加上圖像,才讓我們不會遺忘這裡

發生過的這些事。 臺灣的歷史記憶,由於戰後的刻意忽略,讓許多地方故事,只留存在老一輩的腦海中。曾經繁華如鹽埕,也在大家的記憶中逐漸消逝。幸好有像怡志與佩穎的行動者,將鹽埕一句一句、一筆一筆地重新彩繪於我們的腦海中。 臺灣近年來一直強調「文創」,但若未能紮根於土地,任何創意都很虛浮。如何重新尋找土地的過往,吸取養分再重新出發,才是長久之計,很感念怡志與佩穎的用心,也希望能早日看到他們繼續在哈瑪星、旗津,以及這塊土地上的努力成果。 2.〈一本畫話集,一世紀鹽埕情〉 謝一麟(打狗文史再興會社顧問) 「我看的已不是一個人、一條街,而是一整個時代。」這是王家衛對自己作品《一代宗師》下

的詮釋觀點。我就挪用這句話來推薦《港都人生 鹽埕市井》這本書吧。 幾乎每一個高雄人,都有屬於自己和「鹽埕」相關的記憶(另一件趣事:以移民為主的鹽埕其實沒有真正的「高雄人」)。 一七二六年清朝將台灣鹽產納入專賣,當時「瀨南鹽埕」是四大鹽場之一,「鹽埔曉鷺」也是當時的打狗八景之一,致使廣東許多鹽民來此工作。日人來台後,打狗築港計畫第二期填築出現今鹽埕區這塊新生地,填築同時也進行現代化的市街規劃,一九一四年起,鹽埕市街也邁入現代性的發展脈絡中,各式商號繁榮發展,高雄第一座戲院也在此出現,酒家等娛樂場所也隨之而生。之後雖然曾在二戰時期美軍的轟炸下,街區滿目瘡痍,但戰後靠著民間的韌性,鹽埕快

速重建,商業經濟再次活絡。一九五○年間韓戰爆發,高雄港也成為美軍第七艦隊官兵休假上岸處,當時七賢三路酒吧林立(有「酒吧街」之稱),相關服務業收入甚好,還衍生舶來品產業。在沒有大型購物中心的年代,鹽埕區就是南台灣的百貨與精品街,潮流的引領地(也見證台美關係的荒謬性,它轟炸你又立刻消費和援助你)。鼎盛時期,小小的一個鹽埕區內就有二十多家戲院,由此可見當年的民生經濟榮景。 日本人在此掘出的南北向運河,加蓋後成為舶來品集散地;國際商場(銀座)的拱廊街建築零時差接軌西方現代性;公園路的(大)五金街見證拆船王國的過往;新興街的(小)生活五金則陪伴居民走過歲月柴米油鹽;新樂街的「遊廓」逝去,成為金飾銀

樓一條街;富野路「賊仔市」曾是最大的自行車贓車集散地,現在成為專櫃化妝品的特價專區。鹽埕區每條街都有說不完的故事,每條街都可以是一部電影。 除了街廓與建築物的書寫描繪,這本書還特意刻畫鹽埕的職人、手工藝匠師。在鹽野米松的《留住手藝》中,透過各種手工藝匠師的口述,闡述手工藝工作者的工作其實就是人生,那裡有很多自古以來的智慧和功夫,甚至包涵了這個文化的歷史。手藝、身體、物件、文件,都是本書繪畫所凝視的客體,透過受訪者的口述,這些看似日常,或者理所當然的客體,也擁有了豐富的生命層次。近年在資本主義鬼手的操弄下,鹽埕街區的地景地貌快速變動,不亞於當年美軍的轟炸。所幸,物有情,人有記憶,斷垣殘壁中

還留有可以搶救的蛛絲馬跡,供有心人士拼拼湊湊。 數位相機普及的年代,用工筆繪畫記錄城市,除了關於身體的記憶及感官的動員顯得更細密以外,林佩穎和李怡志也用筆,開創出一個有別於紀實攝影的空間。不是過去,不是未來,也不存在於當下的現實時空中。透過自身生活經驗與田野訪問,穿越時間與空間的疆界,畫/話出柄谷行人在《日本現代文學的起源》中提出的「內面風景」(或許可稱「鹽埕烏托邦」)。 透過訪問、整理、描繪,在主體的記憶與想像,以及與客體(被訪被畫對象、畫筆工具)的互動過程中,畫出一筆一線,隱含逃逸出現有都市發展權力運作機制(關於土地、房地產、歷史文化等面向)的線條。線條就是路徑,對於沒有財富、

權勢,卻有滿腦想法與滿腔熱血的三十歲高雄青年來說,這樣的鹽埕畫話,含有作品美學層面的呈現,以及港都鹽埕人際互動的倫理學意涵,也回答了「此書的史觀究竟為何」──亦即站在什麼樣的歷史(時間與空間)觀點上,去決定凝視的客體對象。從有限的生命經驗與記憶,口述與物件證據中,去延展鹽埕這個時空裡,一個個主體的生命濃密度。 一個女性與一個男性;一個久居高雄的台東人,一個是從小在鹽埕長大的在地人。兩人共同創作,結合他者與在地經驗,女性與男性之眼,於經驗與想像之間,羅織成一個故事容器。本書裝了一些,也勾引你訴說更多。更希望你一起來呵護這個容器。 二〇一四,鹽埕渡過它第一個百年。這本書是百年裡的一個小

句號。換行繼續寫。 1.引言 移民的磚瓦 鹽埕區的東北端在日本時代稱為北野町,意思是北邊的野埔,也是清朝統治時的鹽埕埔庄,目前仍保有一九三○到七○年代的街屋、販厝和街道,從住商混合的市場、旅館和店鋪,能窺見過去鹽埕繁榮及地方建築的美學。 外公的家在北野町,位於現在的鹽埕分局對面,280號。興華街與北斗街一帶,是一幢五連棟的街屋,那裡集中各式風格的建築立面與形式,但連棟的角屋因為道路拓寬而拆除。對面的空地原是七年前被夷為平地的日式宿舍,在以水泥和柏油灌漿前,可以尋找到愛河中游「台灣煉瓦株式會社」所產的TR磚 。 我們家也是用TR磚蓋起,前後兩棟並連,前面的建物大約是戰後建造,半木磚的兩層樓建築

,目前仍是水泥瓦的舊屋頂,樓板也是以木料造成,在騎樓往上一望便可以看得清楚;而後面的建物是鋼筋混凝土的三樓透天,是在七○年代整排街屋共同增建,同時削去斜屋頂的後半部打通而成,有典型的鐵鍛窗框、水泥磚和磨石子等樣式。 「許龍甲」是外公的名字,這裡是外公的起家厝。我和妹妹在鹽埕這裡度過一段童年。外公是那一代澎湖人移民到高雄的縮影,也是高雄港繁盛時期的記憶。念研究所的時候我回到家鄉,由於外公過世後,只剩下年邁的外婆和一位十年的老房客同居,我便決定和她同住。但安頓好後,大阿姨接走健康欠佳的外婆,老家突然顯得空蕩;對街日式宿舍的景觀也全部遭到拆除,成了待價而沽的臨時停車場。 一連串的變化,我開始在房子裡

找尋任何過往舊物的親切感,好像身體裡有一把溫度計,探測記憶留下來的餘溫。藉由整理外祖父母的過去,聯繫起家族和城市的發展脈絡。 就從外公的偉士牌說起吧!早上五點,隆隆的發動聲透過淡藍色的鐵殼響遍街巷,外公會帶著我去西子灣看日出(長大才知道西子灣沒有日出)。不過,至少是海。也是長大才想起,那一望無垠的台灣海峽,滾動了外公血液裡的浪頭,不曾停下。

數位相機普及進入發燒排行的影片

由於數位相機的普及,加上近年來攝影教育知識透明化

台灣攝影師平均的攝影能力在國際是很前面的

在有了攝影的技能之後

我會希望運用這些技能在我們台灣,找一些平時大家比較容易忽略的景點來做一些創作。

這個系列來到了第二集

我們挑選了香火鼎盛的烘爐地,從下而上一路拍攝

發現各個角落都是非常具有代表性的

結合了空拍攝影的花序紀錄

更發現洪爐地的整體建築如此宏偉龐大

感謝當天的工作人員爬了無數的階梯

最後獻給大家這次的作品

出品/大俠數位攝影有限公司

出品人/葉益昇(大俠)

器材提供/小江攝影

Godox AD600 AD360 AD200

拍攝場地/中和烘爐地

美術總監/吳冰、大俠

平面攝影師/葉益昇(大俠)

攝影助理/留義凱、劉邦雄、Benson

動態攝影師/張凱翔(凱毛)、劉國元(阿元)

空拍攝影師/詹欣澄

影音剪輯/張凱翔(凱毛)

造型彩妝/瑪希造型

模特兒/拉拉

特別感謝/中和烘爐地

《修片林小姐》創作論述

為了解決數位相機普及 的問題,作者林詩純 這樣論述:

《修片林小姐》為筆者第一部正式紀錄片計畫,以女兒的觀點出發,回顧母親-林小姐-曾為「修片師」的身份,記錄即將失傳的技術「底片修整」;同時,透過拍攝「今日照相館」林家兩代家族記事,記錄台灣傳統照相館興衰起落的一段歷史,以個人、家族故事帶出時代流轉模樣。本計畫自梳理台灣照相館發展史開始,釐清故事時代背景;以羅蘭巴特《明室》作為重要理論基礎,定位創作概念核心-「此曾在」;並研究相關紀錄片作品,借鏡其創作經驗。製作階段以工作日誌形式,詳實記錄一個新手紀錄片工作者,於實際攝製中遭遇的挑戰,以及計畫調整、演變的過程。最終則透過短片版本公開放映,獲得各方意見回饋,得以作為創作反思以及未來執行長片計畫的重要

參考。

花小錢打造夢想的攝影棚:以1/10的價格,用持續光拍出超吸睛商品照!

為了解決數位相機普及 的問題,作者玄光社特別編輯群 這樣論述:

跟動輒上萬,又難以捉摸的「閃光燈」說Bye Bye! 以便宜又好用的LED持續光,用眼睛就看得到的效果,拍出超吸睛的商品照! 【小資商品攝影術!破解專業商品照的真相】 【利用IKEA就買得到的東西,DIY出最實用的Photo Studio】 【善用持續光源,不用花大錢也能拍好商品攝影】 [一分鐘瞭解本書] 過去,只要一提到「商品攝影」,腦海中所第一個浮現的便是棚閃、燈架、柔光罩、電桶等動輒數萬元以上的「專業」攝影棚器材,而讓你我總是對它感到怯步。 可是,家裡有些經典的絕版收藏品,更有著想要趕快脫手的衣服、鏡頭、玩具等物品,偏偏閃光燈除了貴以外

,複雜的設定又令人頭痛!難道說,就真的非得要花大錢去買個小型攝影棚、買一堆專業的控光器具嗎? 《花小錢打造夢想的攝影棚—以1/10的價格,用持續光拍出超吸睛商品照!》,為這樣的需求提供一個最完美的解答。書中所有的拍攝用品,無論是燈光、背景紙、柔光罩、燈架等等,全都是你我日常生活當中唾手可得的東西。若是想多花點心思,DIY一個簡易攝影棚,也只要跑一趟IKEA、B&Q、台隆手創館、甚至是五金行就可以把所有材料一次購齊。 本書針對「打光範例」、「照明器具」、「色溫設定」、「DIY燈具實拍範例」、「光的質感」,提供各式各樣的實拍、器材DIY與架設範例,並且解說如何快速地設定正確

的色溫。讓所有想要快速學會商品攝影,希望用家中「持續光源」就可以拍出搶眼的商品或桌上靜物照的人,都可以按圖索驥一步一步自己動手拍出理想的「商攝」作品。 攝影名師一致推薦! 「黑麵、Herman Chen、琴佳諾、Mark Jan、陳紀東、李莎拉、野人大師、Karren Kao、Kevin Wang、張哲榕」 數位相機普及之後,任何人都可以享受拍照的樂趣。本書以居家唾手可得的用品,拍出效果不錯的商品及靜物照片,很適合在家練習打光,或是簡單商品拍攝。-攝影學園 校長 Herman www.facebook.com/hermanchenphoto 『天生反骨卻一身華麗』,我

想用這句話來形容這本書。DIY是這本書最大的賣點之一,但是除此之外,「背道而馳」更是吸引我的地方。用這麼誇張的形容詞,實在是因為我本身也是一個不愛跟著規矩而行的人。拍商品真的需要很多燈嗎?拍商品真的需要專業的燈具嗎?你甚至也會和我一樣地~「哇喔」一聲!原來這個也可以當成拍攝的燈具啊!看完這本書,也許你將會有不同的觀感與想法喔!-潮流藝術 陳紀東 www.facebook.com/kyoza30 「想不到靜物攝影可以如此容易,利用生活中唾手可得的小器具加以改良,都可以為創意攝影大為加分,就連當紅的光劍,書中也提供可以輕鬆DIY的方式。書中介紹的方式簡單實用又易於理解,創造的效果卻近乎高級

專業燈具所呈現的畫面!只要用心鑽研本書,保證收穫滿滿!!」-張哲榕 sim.tw 影像藝術家,美國IPA、法國PX3金獎得主,日本東川町國際寫真節優秀賞,日本寫真評論教父 飯澤耕太郎 先生評論其創作:「比日本還要宅的作品。」

臺灣大專院校成立攝影科系之可行性探討

為了解決數位相機普及 的問題,作者李曼嘉 這樣論述:

數位相機普及的現代社會,攝影毋庸置疑滲透到民眾的日常生活。攝影技術也在傳播媒體、印刷產業、廣告設計、藝術創作及各行各業被廣泛應用,然而目前在臺灣大專院校裡,尚未成立任何攝影科系培育專業攝影人才,臺灣攝影教育課程仍然依附於大眾傳播學群;反之,中國、韓國、日本等鄰近國家皆設有攝影科系或攝影專門學校。因此本研究旨在探討臺灣大專院校成立攝影科系之可行性,採用問卷調查法與深度訪談法兩種研究方法分別進行。透過問卷調查法探究臺灣設計群科與藝術群科高職生就讀攝影科系之意願度、國內攝影相關產業對於攝影人才之需求度;藉由深度訪談攝影相關領域專家學者獲得臺灣大專院校成立攝影科系之見解;彙整統計數據與專家論述,

分析攝影科系成為臺灣未來主要攝影人才培養體系之可行性,完成研究結論與建議。最後,設計群科與藝術群科高職生有效樣本為442份,攝影相關產業有效樣本為173份;而研究結果指出,總共有三位攝影相關領域專家學者對臺灣大專院校成立攝影科系持正面觀點,認為攝影科系會提升國人美學涵養、帶動藝廊經濟發展、培養民眾解讀與書寫影像的能力;設計群科與藝術群科高職生樂於攝影創作,具備良好攝影技能,就讀攝影科系意願度高;但由於攝影相關產業對於攝影人才數量需求度不高,以5人以下最多,其次是5-20人,隨後則是0人,故攝影科系成為臺灣未來主要攝影人才培養體系是不可行的。

數位相機普及的網路口碑排行榜

-

#1.數位相機慘、去年全球出貨量史上次低;今年有望反彈

MoneyDJ新聞2021-02-02 08:36:40 記者蔡承啟報導. 智慧手機普及、嚴重擠壓數位相機市場,加上新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散、民眾減少外出,衝擊 ... 於 www.moneydj.com -

#2.【秒懂潮科技】以前拍一張照要8 小時你知道嗎?告訴你相機的 ...

現在手機的相機功能十分強大,像是最近剛上市的Galaxy S22 Ultra 就不僅是搭載了4 ... 這台「數位相機」畫素只有一萬,而且拍攝黑白照要23 秒。 於 online.senao.com.tw -

#3.隨著智慧型手機開始普及,手機上相機功能的競賽也愈來愈激烈 ...

14、隨著智慧型手機開始普及,手機上相機功能的競賽也愈來愈激烈後,數位相機的生存空間即不斷被擠壓,在1980 年代當年世界上市佔率第一的柯達,就因為沒有跟上數位 ... 於 yamol.tw -

#4.當代旅遊中的風景攝影 數位單反相機的技術人類學研究

隨着技術的進步,數位單反相機開始在青年群體中普及,一部分. 數碼相機的使用者開始轉向圖元更高、操控性更強的數位單反相機。 單從物理屬性來看,數位單反相機與傳統 ... 於 www.cschinese.com -

#5.Canon 數位單眼相機EOS 1000D 正式上市 - ePrice 比價王

[消息來源/台灣佳能]. 全球數位相機領導品牌Canon 今天正式宣佈,全新普及型數位單眼相機EOS 1000D 正式在台上市,此款頗受業界矚目的新產品,特別於7 月12 日同步 ... 於 www.eprice.com.tw -

#6.就憑一口氣永不放棄!日本工程師十年磨一劍,創造出你我手上 ...

而發明數位相機的背後則有一群絕不放棄的日本工程師。 ... 當年個人電腦普及率尚不到一成,倉橋即一口認定:「在電腦上看照片的時代已經來臨。 於 buzzorange.com -

#7.數位相機超慘!18 年來出貨量最低,到底怎麼了? - 經理人

智慧手機普及、且相機功能持續提升,嚴重擠壓數位相機市場,拖累去年(2019 年)全球數位相機出貨量創2001 年來新低紀錄,且今年(2020 年)恐. 於 www.managertoday.com.tw -

#8.數位單眼相機使用性評估之研究 - 南華大學

隨著數位影像科技的發展與普及,人們的日. 常生活逐漸受到電子化、數位化的影響而改變原有. 的生活方式。其中,數位相機即是一個典型的例子. 之一,有別於傳統底片式相機, ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#9.被約束的攝影 為什麼使用底片相機?適可而止的浪漫 - FLiPER

大眾消費級數位相機的普及,乃到了手機具備攝影功能的時候,拍照已經成為我們生活裡很平常、很直覺,但同樣很瑣碎、很侵犯的事情。我們可以說隨著攝影 ... 於 flipermag.com -

#10.照相機發明、相機發展史在PTT/mobile01評價與討論 - 韓星資訊站

可以說,柯達「重新發明」了相機與底片,也帶領了近代攝影普及化的走向。 ... 從1975年發明數位相機,到2012年申請破產保護,中間的37年,有資金、有 ... 於 koreanstar.reviewiki.com -

#11.數位相機市場持續萎縮!Nikon傳關閉日本2座鏡頭廠 - 國內基金 ...

MoneyDJ新聞2021-02-03 10:38:46 記者蔡承啟報導. 因智慧手機普及、衝擊數位相機市場持續萎縮,Nikon傳出將關閉位於日本的2座鏡頭工廠。 日經新聞、共同通信2日報導, ... 於 query.cigna.com.tw -

#12.即可拍相機

說到一次性底片相機不能不提的就是富士FUJIFILM 的Simple Ace, Quicksnap 系列也 ... 由1980年代發展至今,外型輕巧加上隨開即用的方便性,在數位相機普及之前席捲 ... 於 grottomontedato.ch -

#13.玩樂優先!LOMO 不精準的美麗

隨著數位技術的進步,眾品牌幾乎隨著四季更迭推陳出新發佈新機, ... LOMO 快速成長的九零年代,數位相機同時開始普及化,而消費型底片相機則逐年邊緣 ... 於 www.mottimes.com -

#14.行政區劃與人事組織的調整-檔案知識+-攝影底片數位化

但在數位相機或手機發明和普及之前,人們想要記錄當下,就得仰賴傳統膠卷底片相機,主要是利用膠卷底片感光性,藉由鏡頭及光圈,透過觀景窗將所見景象拍攝下來的攝影術 ... 於 www.archives.gov.tw -

#15.復古風正夯!給新手的底片相機入門推薦& 購買注意事項

在數位相機普及以後,底片相機因為需要底片,還需要等待沖洗才能看到成品,所以漸漸被市場淘汰。但去年因為一款相機APP「Gudak」讓底片相機又開始廣為人知,其實在這 ... 於 www.shopback.com.tw -

#16.數位相機銷量大增|蘋果新聞網

隨著數位相機愈來愈普及化,帶動整體產業的快速成長,今年來已跌破不少專家的眼鏡,國外研究機構亦不斷上修數位相機的銷售目標,預估全球銷售將 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#17.數位相機與天文攝影 - 科技大觀園

21 世紀已經進入電子數位的時代,數位相機已經普及,連行動電話附加的相機也已經達到3百萬畫素的規格。數位天文攝影也成為擋不住的主流,並模糊了專業 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#18.智慧手機重擊後數位相機銷量止跌回升

多款相機因應通訊時代,這兩年陸續開發、也可傳輸到手機功能的機型,讓數位相機在智慧型手機普及後,一度沉寂的銷售量,有復甦徵兆。 於 news.pts.org.tw -

#19.從膠捲相機到手機!照相機的200年消亡史 - T客邦

在柯達如日中天的20 世紀60、70 年代,正孕育著數位相機和手機的未來。 ... 抖音、快手以及一眾直播App,吃的也是手機鏡頭普及的紅利。 於 www.techbang.com -

#20.台灣數位單眼相機產業發展、技術創新與行銷策略之研究

數位 單眼相機( DSLR )的市場爭奪戰正處於白熱化階段,應用上隨著技術成熟而近乎完全取代傳統單眼相機的角色,普及率與銷售數量呈直線上升,市場佔有率亦同時快速重新洗 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#21.數位相機市場加速萎縮,大廠紛紛轉戰影片領域

過去10年,智慧型手機拍照功能的迅猛進步,讓數位相機市場陷入苦戰。 ... 但進入2010年代後,隨著iPhone引領的智慧型手機普及,數位相機的需求開始被 ... 於 news.knowing.asia -

#22.日本相機大廠是否還有機會再起 - 天下雜誌

無反光鏡數位相機,是日本相機產業數十年來最具革命性的想法;它絕非失敗之 ... Epson在2004年推出無反光鏡相機,但2008年後開始普及,靠的是聯手開發 ... 於 www.cw.com.tw -

#23.相機的發展史原來是這樣的 - 每日頭條

相機的普及為人類生活帶來了不可磨滅的印記,而它背後的故事卻鮮為人知。 ... 史提夫·撒森(Steve Sasson)(圖中寶寶的爸爸)發明出了數位相機。 於 kknews.cc -

#24.數位相機演化史作者: 李長宸。國立岡山農工。機械三乙指導 ...

畫素只有1 萬,體型又大又重,卻引起我的注意,於是便興起了研究數位相機的. 想法。數位相機可謂是相當普及的科技產品,幾乎每個家庭裡都擁有一部數位相. 於 www.shs.edu.tw -

#25.再會了數位相機!昔日攝影霸主的凋零| 魯皓平 - 遠見雜誌

從2003年數位相機開始在市面上普及以來,它劃時代的革新徹底壓縮了底片相機的市場,造成底片相機一路衰退落寞、而數位相機飛黃騰達的現象,該產品的銷售更 ... 於 www.gvm.com.tw -

#26.數位相機 - 中文百科全書

數位相機 ,英文全稱:Digital Still Camera (DSC),簡稱:Digital Camera (DC),是數位照相機的簡稱,又名:數字式相機。數位相機,是一種利用電子感測器把光學影像 ... 於 www.newton.com.tw -

#27.賀禎禎攝影教室-123 數位相機普及與浪潮 - 1766 Online Radio ...

數位相機普及 與浪潮:開始接觸攝影,一開始較少人的興趣,也曾經成為全民運動,到現在成為少數人的興趣,中間經歷過幾波流行的浪潮,今天聊聊這話題. 於 www.1766.today -

#28.髮藝者的攝影視界(九) 智慧型手機行動裝置vs 數位單眼相機發展 ...

攝影的發展史大約始於18世紀,真正開始使用底片拍攝至今約100多年左右,1975發明出第一台數位相機,但真正普及進入數位攝影的時代也大約20年左右,智慧型手機的問是與 ... 於 www.edugaia.com -

#29.《流行資訊》可照相手機流行恐取代數位相機 - 人間福報

雖然,可照相手機至今仍受限於畫素及拍照品質等技術性瓶頸無法突破,一時還無法全面取代,進而威脅到數位相機地位。不過,隨著可照相手機的日益普及,目前已有包括 ... 於 www.merit-times.com -

#30.過時變潮流底片相機大起飛 喀報

底片相機到底有哪些迷人之處,讓人甘願屏棄操作方便的數位相機,轉而投身它的懷抱呢? 使攝影普及,卻又走入歷史. 1888年,第一台使用膠捲底片的可攜式 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#31.數位相機市場持續萎縮!Nikon傳關閉日本2座鏡頭廠 - 工商時報

因智慧手機普及、衝擊數位相機市場持續萎縮,Nikon傳出將關閉位於日本的2座 ... 日本山形縣長井市和福島縣只見町的2座生產單眼相機更換用鏡頭的工廠將 ... 於 ctee.com.tw -

#32.數位相機、手機相機產業報告 - 亞東證券

手機相機普及率達50%,目前仍處於產業快速成長期。 ☆ 未來手機相機將對低階數位相機產生一定的衝擊。 ☆ 台灣數位相機近年的成長率皆低於產業成長,主要因日本仍. 於 www.osc.com.tw -

#33.【電車世代】美國電池廠Enovix 發表3D 極速電池,10 分鐘就 ...

... 相信這些新型電池只要成功商業化,就能大大增加電動車的普及率。 ... 高速運算是數位轉型的最重要能源,未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策 ... 於 www.inside.com.tw -

#34.數位相機社會學|數位時代BusinessNext

當代體驗消費的興盛跟數位相機的普及有相當緊密的關係。 ... 如今在數位相機的時代,照相變成是為了要公諸於世,我們常常在網路上跟陌生人分享照片的 ... 於 www.bnext.com.tw -

#35.數位相機演化

其實,萊卡早在1819年Daguerre的銀版照片面世之前,就已經開始活動的老字號。萊卡於1925年製造出了採用35mm膠卷的小型照相機,使照相機得到了普及。同時期 ... 於 stuweb2.nhsh.tp.edu.tw -

#36.數位相機的普及發展與現今社會造成影響的省思 - 不管晴天或雨天

由於nb硬碟壞掉在送修回來後,我稍微整理了一下過去的資料突然看到以前的相片資料夾 在數位相機普及化的時代相片越照越多,但看的次數卻越來越少。 於 shunbi0085.pixnet.net -

#37.03/28 - 柯達首台消費型數位相機DC40 問世 - 泛科技

柯達曾研發多項與影像有關的創新技術,大量生產底片讓價格變得親民,使得相機、幻燈片與家庭電影能夠普及於一般消費者間。 相較於柯達的逐漸沒落,當時 ... 於 panx.asia -

#38.「數位影像」群戰後的新時勢—2006年攝影頭條大事紀(四之二)

伍、群雄逐鹿的數位相機市場2006年1月20日,尼康公司宣佈停止生產大部分 ... 隨著全球數位相機主要市場區域趨向飽和,西歐市場 家 戶普及率為35%,而 ... 於 blog.udn.com -

#39.數位相機產業恐難從寒冬甦醒, CIPA 統計整體出貨量下滑22%

隨著基於演算法的智慧手機拍照技術持續提升,數位相機產業現在正面臨越來越嚴苛的考驗,根據CIPA 的統計, 2018 年整體數位相機出貨再跌22% ,同時也 ... 於 www.cool3c.com -

#40.金石堂

植物/花草生活 · 動物/寵物 · 普及科學 · 看更多 ... 相機/dv · 數位相機| 類單眼 · 單眼| 微單眼 · 拍立得| 創意相機 · 看更多 · 相機配件. 於 www.kingstone.com.tw -

#41.使用數位單眼前的七大注意事項

在數位相機普及前的時代,有一個方便之處,就是幾乎每個街角都可以買到一捲新底片。現在的數位時代,出發旅遊前,一定要確認所帶的記憶卡空間是否足夠 ... 於 www.natgeomedia.com -

#42.討論:單鏡反光相機- 維基百科,自由的百科全書

膠片時代, 無(技術上不可能), 單眼相機, 旁軸相機、傻瓜相機, 雙反相機. 數碼時代, 普及型數位相機(通過LCD取景), 數碼單眼相機, 數碼旁軸相機 ... 於 zh.wiki.hereiszyn.com -

#43.《數位之牆》數位相機是家用還是個人商品?

但如果數位相機依然被消費大眾視為家用產品,則以17%的普及率, 從上圖可以看出來,應該要從早期使用者市場跨入早期大眾的市場了。此時在行銷上的訴求,功能是否強大就不再 ... 於 www.digitalwall.com -

#44.網路相簿

藉由網際網路的輔助,又因數位相機廣泛流行與普及化,而有此現象! ... 但Mavica基本上不是一台數位相機,可是擁有能力記錄靜態影像,ISO固定為200,也能進行多重 ... 於 www.psy.kmu.edu.tw -

#45.202參考資料~~數位相機

電子攝影技術與傳統攝影不同的是:電子攝影使用一種名為「荷電藕合體」(charge coupled device,簡稱CCD)的積體電路,代替傳統照相攝影的軟片。當今由於電腦的普及,數位 ... 於 163.28.10.78 -

#46.數位相機的悲歌CASIO宣布退出市場

隨著智慧型手機的普及,日本的數位相機產業也面臨不得不轉型的關鍵時刻。其中,日本的電子產品大廠CASIO在9日宣布正式退出數位相機市場,今後將專心經營B2B和教育 ... 於 joelhu.medium.com -

#47.数码相机- 维基百科,自由的百科全书

另也有針對極為專業的特殊需求而設計的數碼中片幅(120片幅)相機。 「Digital Camera」的各地常用譯名. 中国大陸, 数码相机. 臺灣, 數位相機. 港澳 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#48.數位相機市場加速萎縮,大廠紛紛轉戰影片領域 - 鍶科技

過去10年,智慧型手機拍照功能的迅猛進步,讓數位相機市場陷入苦戰。 ... 但進入2010年代後,隨著iPhone引領的智慧型手機普及,數位相機的需求開始被 ... 於 srtechmedia.com -

#49.90後的父親們,見證了消費數碼的發展史 - 55standards

在數位相機未徹底流行起來的那個年代,起步價好幾萬的相機是一般人根本 ... 隨著高畫質電視機、家用電腦、手機的普及,數字光碟逐漸被淘汰,退出歷史 ... 於 55standards.com -

#50.2011年值得觀察的數位相機的五件大事

類似單眼相機的換鏡頭拍攝,將開始往輕巧型數位相機市場發展。 ... 主要是原因在於更新的技術且具備拍照與編輯功能的智慧型手機開始日漸普及。 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#51.新手必看的「底片相機」入門推薦、購買注意事項 - Dappei

在數位相機普及以後,底片相機因為需要底片,還需要等待沖洗才能看到成品,所以漸漸被市場淘汰。但去年因為一款相機APP「Gudak」讓底片相機又開始 ... 於 dappei.com -

#52.【攝影報導】記憶與傳承——當代底片攝影和傳統暗房技藝

數位相機 的出現大大地降低攝影的失誤率,且不需等待沖洗、放相,影像拍完即可見、 ... 但因為數位相機的普及,讓他覺得用底片拍攝反而變得更純粹。 於 shuj.shu.edu.tw -

#53.富士語出驚人:徹底放棄低價位相機!

來源:Aaron Escobar@flickr, CC BY 2.0本文由日經BP社提供智慧手機的普及早已開始侵蝕數位相機市場。然而,面對沉重的打擊,數位相機企業在開發上卻 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#54.Digital Film讓你的傳統相機起死回生 - DCView 達人部落格

踏入數位相機普及化的時代,你有多久沒有拿起老式的底片型相機來捕捉精彩的一瞬間呢?如果你家裡有珍藏已久,準備拿來當傳家寶的底片型相機的話,不用 ... 於 blog.dcview.com -

#55.東京。底片的色彩 - 輕旅行

自從數位相機普及之後,底片相機漸漸式微,不過在公司上過翁廷華老師的攝影講座,老師本身對底片大力推崇,認為銀鹽能表現出的層次感與立體感是數位 ... 於 travel.yam.com -

#56.高品質數位相機普及化

王淑妍(年代不詳)。[高品質數位相機普及化]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/53/ca/2f.html(2022/06/08瀏覽)。 於 catalog.digitalarchives.tw -

#57.時代的眼淚!荒地撿到「18年前數位相機」勾回憶網喊:這台很猛

在智慧型手機還沒普及的時候,要拍出美美的照片,都會用底片相機或是數位相機,自從科技越來越進步之後,就鮮少人在使用這些商品,一名網友某天傍晚走 ... 於 www.ettoday.net -

#58.底片相機— Google 藝術與文化

底片相機. 底片相機,指通過鏡頭成像並利用底片以化學方式記錄影像的照相機。相對於數位相機而言,底片相機主要是指傳統照相機。 在數位相機普及後,底片相機由於需 ... 於 artsandculture.google.com -

#59.標籤: VIdegree - GSS Cloud 雲端服務- Results from #125

將攝影文化轉化為商業模式1970年代拍立得問世,改寫了攝影文化,因為每年數億張照片是拍立得拍的;如今,數位相機普及,拍立得相機也昇華成攝影愛好者的一種次文化與 ... 於 www.gsscloud.com -

#60.資訊工業年鑑 - 第 6-88 頁 - Google 圖書結果

以各區域市場表現觀之,日本、美國及歐洲仍為最主要市場,但呈現緩步成長態勢,主因為日本、美國及歐洲等主要區域市場之數位相機家庭普及率已高,市場之發展已逐漸進入成熟 ... 於 books.google.com.tw -

#61.全球光學領導品牌Canon 可交換式鏡頭數位相機連續十九年 ...

其後,Canon 不斷推陳出新,推出一系列突破性產品,包括專業型號EOS-1D 系列和EOS 5D 系列,讓使用可交換式鏡頭相機錄製的影片迅速普及。於2018 年10 月 ... 於 tw.canon -

#62.盤點全球份額:日企包攬數位相機前5

數位相機 市場正在迅速萎縮。2018年的全球出貨量比2017年減少約2成。智慧手機的拍照性能提高,認為「用智慧手機就可以」的消費者不斷增加。 於 zh.cn.nikkei.com -

#63.數位相機大紅三年P.70 - 今周刊

而在這場數位化革命的關鍵戰役中,台商將可望在全球數位相機市場與日本 ... 另外,目前沖洗數位相片的價格也已和傳統相片差不多,數位相機要普及的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#64.0歲數位相機普及年代出生 - NTUB石雅惠老師的教學部落格- 痞 ...

量量滿月二伯買了一部數位相機是我們家的第一部一拿到相機媽媽就拼命拍這是被狂拍二、三十張後的表情彷彿在說:真的還要拍多久啊?小小提醒:我都不使用閃光燈避免傷害 ... 於 drstone8f.pixnet.net -

#65.《相機選購指南》認識數位相機的種類- 消費型相機(二)上 - 相機王

1/2.3 吋, Ricoh Theta 360, Olympus TG-5, Nikon P900, Casio TR 系列 ; 1吋, Sony RX100 系列, Canon G7X 系列, Panasonic LX10 ; M4/3, Panasonic LX100. 於 www.bigcamera.com.tw -

#66.決勝關鍵--新產品篩選與評估 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

2005年上半年數位相機日本市場相較去年同期衰退1.1%,預估2005 年市場規模將低於2004年。美國市場部分,因目前數位相機在美國的家庭普及率已突破四成,成長力道逐漸趨緩, ... 於 books.google.com.tw -

#67.你家還有嗎?這款3C產品化作「時代的眼淚」,全台家庭普及 ...

江山代有才人出,隨著智慧型手機的攝影功能不斷增強,數位相機市場日漸式微,原是全台超過半數家庭都有的3C產品,如今普及率只剩16.3%, ... 於 www.storm.mg -

#68.數位相機普及加速照相館走向黃昏- 花蓮 - 更生日報

數位相機普及 加速照相館走向黃昏. 2014-05-16. 字級設定 size. 圖:海濱街金茂照相館原址已改建為五樓大廈。攝影者為張政勝。(記者李柏霖/翻攝). 於 www.ksnews.com.tw -

#69.黑鯊5系列電競旗艦首登台以高效遊戲體驗吸引手機愛玩客

我們是一個整合性的新聞網,整合數位匯流產業新聞。 ... 此外,黑鯊5 PRO也搭載一億畫素主相機、120W超級閃充,以及全新高通Snapdragon 8 Gen 1處理 ... 於 cnews.com.tw -

#70.科技與傳統之戰--數位相機對傳統相機市場衝擊之研究

由於感光元件的進步及相機價格的下降,人人擁有一台以上的相機. 已是非常普遍了,以前是底片相機,現在則是數位相機。 ... 機將逐漸走入歷史而數位相機也將日益普及。 於 lib.shute.kh.edu.tw -

#71.在市場上出現的第一部數位相機的時間是

迎來了數位相機發展普及的新高潮。 1997年度普及型數位照相機的熱點和主流產品是CCD像素數35萬左右,最大解像力640×480像素的數字相機。而「百萬像素」( ... 於 read01.com -

#72.數位相機的原理構造與發展現況

影像的品質也有待提高,這個缺點只有朝增加解析度與技術的進步才可以解決,另外數位相機的拍攝受環境限制,曝光動作時間長和不易操作也限制了它的普及。 於 ykuo.ncue.edu.tw -

#73.數位、單眼相機吸引了哪些族群? - 動腦Brain.com.tw

(Brain.com 2013-05-28)以往,價格昂貴、功能又複雜的單眼相機只屬於少數的專業人士,但隨著網際網路、資訊的普及和數位科技日趨成熟,相機產品線朝著 ... 於 www.brain.com.tw -

#74.很久沒看到數位相機蹤跡 - Mobile01

口袋機,現在完全不見蹤跡剩下年紀較長的長輩比較有機會看到數位相機,不過這陣子連長輩幾乎都用手機雖然知道數位相機早晚會被普及的智慧手機給追過 ... 於 www.mobile01.com -

#75.數位相機普及網上沖印流行部分實體照片沖印店生意慘澹

當天下午,記者來到環科園龍池路的一家照片沖印店諮詢。該店老闆劉師傅說,自從數位相機普及後,照片沖印店的生意一年比一年差,大多是老年人過來沖印照片 ... 於 ppfocus.com -

#76.數位相機進入200萬畫素時代,百萬畫素成為入門 - iThome

台灣柯達公司數位暨應用影像事業處行銷經理金玉珍指出,和去年的三十五萬畫素相較,百萬畫素機種在影像品質上已經提升很多,因此對於數位相機的普及有正面的激勵。 於 www.ithome.com.tw -

#77.何謂數位相機? @ 東森全球直消電商ecKare➡️自然美靚妞 ...

什麼是數位相機>> 數位相機是「靜態式數位照相機」(Digital Still Camera)的簡稱, ... 不過您也可以先只購買數位相機,等要沖印相片時,再至已漸普及的數位沖印店或 ... 於 tsaiyingjiun.pixnet.net -

#78.数码相机- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

依功能、構造與畫質的不同,目前較常見的數碼照相機可區分為消費型數位相機(俗称傻瓜 ... 分享与后期编辑等诸多优点,而且畫質進步極快,使其在短时间得到迅速普及。 於 m.so.bisuddfzll.com -

#79.More content - Facebook

【底片相機團購&暗房營報名預報】 現在數位相機普及想必大家已經很少接處底片相機了吧底片一直都有一種獨特的魅力想入門又不知道怎麼辦嗎? 那這台相機大家可以考慮 ... 於 www.facebook.com -

#80.相機寫故事黃敬超記錄美好- 中時新聞網

手機、數位相機隨拍隨存的年代,拍照變得普及與方便,傳統相館不敵這股趨勢,一家家黯然熄燈,台南市中西區屹立70年的「一家攝影」,62歲老闆黃敬超 ... 於 www.chinatimes.com -

#81.數位相機35年@ 有形把握住當下 - 隨意窩

這幾年各方面進步神速,DSLR的快速平價化普及化,各廠牌大放異彩,仔細看是有很多的進步之處。這幾年數位相機的發展進程也是一般人較熟悉的,這篇就沒有多所著墨。 於 blog.xuite.net -

#82.數位時代淘汰的數位相機 - 方格子

... 相機的機身為基礎,使用1.3百萬畫素的CCD (Charge Coupled Device)為影像感測元件,才大幅改善數位相機的畫質,成為日後數位相機普及的技術基礎. 於 vocus.cc -

#83.銘記即存在:相機的歷史| SHIQUAn

但數位相機普及後,現在人人手上皆有智慧型手機或數位相機,可以免費及無限地拍攝,並且能以行動裝置的上傳功能,立即將照片向全世界的任何人分享。 於 www.shiquan.tw -

#84.懷舊底片風潮來襲,精選台北超人氣底片相機館

在數位相機尚未普及和沒有強大拍照功能的智慧型手機時代之前,拋棄式底片相機可是便利商店就能買得到的相機,雖然現在超商通路已不再販售,但依舊有 ... 於 www.vogue.com.tw -

#85.佳能總座曾明仁:手機不會取代數位相機 - 自由財經

曾明仁認為,短期內手機照相功能普及與追求更高畫素,已對數位相機產業造成威脅,但手機基於輕薄短小的訴求,受限於sensor大小,影像品質就會被犧牲,但網 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#86.天文攝影

講師:, 黃嘉隆. 題目:, 天文攝影. 時間:, 5/27 5:00~6:00PM. 地點:, 明謹一樓階梯教室. 內容簡介:. 數位相機普及後,天文攝影不僅變得更easy,門檻也越來越低了。 於 www.mingdao.edu.tw -

#87.Canon calls time on the film camera 佳能底片相機走入歷史

營業至今已有八十一年歷史的日本相機大廠佳能宣布,因數位相機普及,底片相機需求急速萎縮,因此不再銷售該公司現有唯一的一型底片相機。 於 www.taipeitimes.com -

#88.推廣復古新潮重拾底片相機的溫度

現今只要拿起數位相機,隨手一拍便能立即看到照片成果。但在過去,需要等到三十六張底片拍 ... 隨著網路的普及,促使底片相機有了嶄新的露面機會。 於 www.peopo.org -

#89.喜歡底片的n 個理由· Lomography

在數位普及的時代下,底片相機在我心中依舊有著無法取代的魅力! 於 www.lomography.es -

#90.數位相機,英文全稱:Digital Still Camera (D - 華人百科

為此作為軟體界的龍頭老大Microsoft全力致力推進ASF格式的普及:ASF格式的特點是影像部分採用最新MPEG4壓縮方式,聲音部分則改用其自行研發WMA格式(WMA強調其壓縮比MP3還 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#91.淺談攝影真正學習攝影大概在7 年前,之前都是拿起一般數位相機

真正學習攝影大概在7 年前,之前都是拿起一般數位相機,也就是大家 ... 的進步,相機的設計也越來越人性化,以往想 ... 普及,如果一般民眾是平常拍的. 於 www2.chcg.gov.tw -

#92.簡稱數位相機,是一 - 中文百科知識

數位照相機 (Digital Camera),簡稱數位相機,是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。與普通照相機在 ... 數位照相機的這一優勢加速了其普及過程。 於 www.easyatm.com.tw -

#93.旭風等離岸風場過環評初審、歐盟2024統一充電線規格

... 秋天開始,凡手機、平板、數位相機等電子裝置的充電傳輸介面將統一使用USB Type C規格。 ... 電動車普及或增廢電池污染環境港府擬推生產者責任制. 於 e-info.org.tw -

#94.中華電信CHT 討論[經濟日報] 相機手機普及率可望快速攀升

韓國LG電子發表最新的相機手機G7100,也是國內第一支將相機鏡頭做在手機側面,拍照時就像用DV(數位攝影機)拍照、更有質感。LG台灣樂金通信事業部處長唐 ... 於 www.sogi.com.tw -

#95.【知識】數位相機是誰發明的?

數位相機 的起源: 數位相機最早出現在美國,大約20多年前裝置在衛星上, ... 並提供了世界上第一款普及價位的數碼相機——Apple QuickTake 100 相機。 於 imabin.pixnet.net -

#96.數位相機RAW 支援更新(Universal) (台灣)

Mac OS X Tiger 支援了多種普及的數位相機和影像檔案格式。應用程式如Aperture、iPhoto、“預覽程式”等運用這項支援來處理數位相機RAW 檔案。 於 support.apple.com -

#97.CANON發佈APS-C入門級數位單眼相機EOS-800D 蘋果新聞

佳能有限公司今日推出普及型數位單眼相機新品EOS-800D。 EOS 800D採用佳能新的約2420萬有效畫素CMOS影像感應器以及DIGIC 7影像處理器,並將對焦系統 ... 於 www.fuji.com.tw -

#98.Canon台灣數位相機市場仍穩居龍頭今年營收目標挑戰60億元

總體經濟景氣不佳加上手機搭載數位相機的的普及度及拍攝的畫質大幅提高同時,台灣的數位相機市場在2012年的總體銷售呈現衰退的現象,Canon台灣分公司 ... 於 m.cnyes.com -

#99.現況分析

柯達是以傳統相機軟片起家,較注重於畫面的精緻,但是在這個數位相機普及的年代,許多品牌強調功能與時尚、輕薄短小,其中更以日式品牌的市占率最高。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#100.世界攝影歷史(十)數位攝影的發明 - 攝影家手札

此數位相機的首位雛型,因當時影像壓縮,半導體儲存尚未成熟,畫質尚不理想。 ... 了攝影將其他各類藝術膛乎其後,成具為世人、人人易學,可具得的普及化藝術素養。 於 old.photosharp.com.tw