撼動 天堂 指令的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥可.泰倫哲寫的 諸神的奴隸(上下冊) 和麥倫.尤伯格的 父親的手:一個男孩,他的失聰父母,以及愛的語言都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一中心有限公司 和大家所出版 。

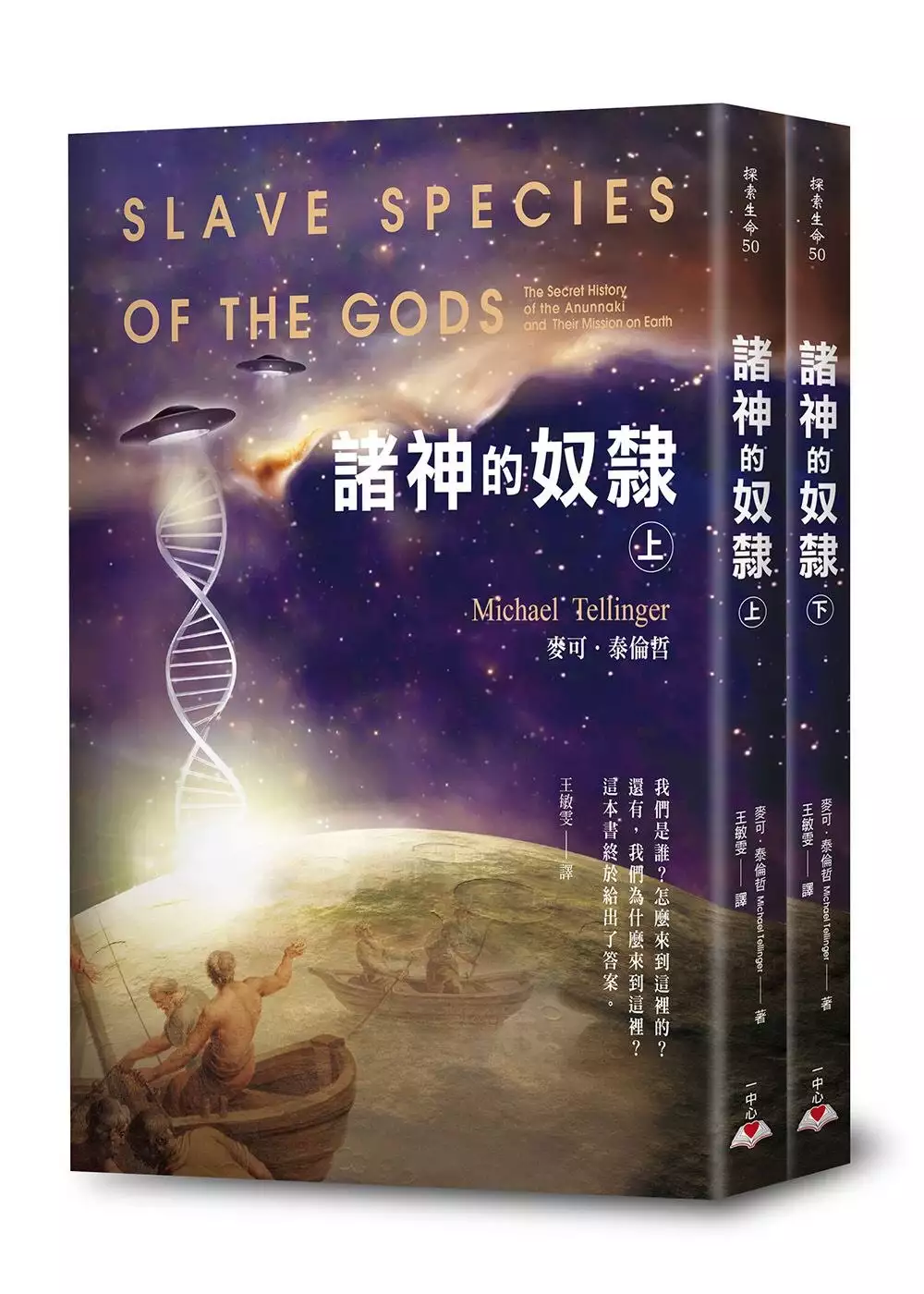

諸神的奴隸(上下冊)

為了解決撼動 天堂 指令 的問題,作者麥可.泰倫哲 這樣論述:

我們是誰?怎麼來到這裡的?還有,我們為什麼來到這裡? 這本書終於給出了答案。 關於人類起源的真相,迄今研究最為全面與詳盡的著作! 本書獻給下列讀者: -對進化論和上帝創世論都抱持懷疑的態度; -曾好奇為何自古以來所謂的神都跟人一樣充滿七情六慾; -對撒迦利亞.西琴和蘇美泥板描述的人類遠古歷史感興趣; -自認為已經很了解DNA操縱及阿努納奇人是怎麼一回事…… 如果我們不了解自己從何而來,又怎能知道自己將往何處去? 如果我們對於被灌輸的觀念毫無異議地聽從,又怎能宣稱我們是有思辨能力的萬物之靈? 如果我們無法跨越人類基因中銘刻的奴役、暴力、貪婪天性,又怎能宣

稱我們將會進化成更高等的物種? 二十萬年前,一批擁有先進科技的外星人來到地球,尋找能夠拯救他們所居住行星的礦物:黃金。為了開採金礦,他們將自身基因與當時地球上的原初人類基因混合,創造出了做為奴工之用的新人類,也就是我們現代人的先祖。 人類將他們奉為神祇,懷著敬畏與恐懼之心事奉,只因諸神答應順從者必能進入天堂,違抗者則會遭到嚴懲、打入地獄。 回望人類歷史,我們以宗教及神的名義,在地球上製造了多少苦難;如果現在我們終於知道那些「神」不是宇宙的神聖創造者,而是跟我們一樣具備缺陷的生靈,是否能解開心智及靈性上的枷鎖,了解我們必須掌控自身的命運,而能在進化之路上大步前進? 我們可

以不同意泰倫哲的理論,但不能蒙上眼睛、拒絕正視這個事實:數千年來我們所被灌輸的觀念,多數都是基於恐懼所做的操控。與其期待神的拯救及保護,我們更應該著眼於人類的進化潛能;如果真有天堂的存在,它不在諸神允諾之處,而在人間。 各界好評 麥可.泰倫哲這部劃時代巨著,針對人類的起源與歷史提出了挑戰傳統思維的證據。我們得先明白人類並非神的顛峰之作,甚至原本不屬於地球的生物群,才有可能找到真正的力量與意義。——米歇.萊德維斯(Miceal Ledwith)神學博士暨法學博士,《天體計畫》的共同作者 麥可.泰倫哲根據他提出的證據達成了結論,就算你不同意(我就不同意!),這仍是一本探討爭議性題材的

好書,研究扎實、表達清楚,有助於刺激思考。我認為它為探討人類的神祕起源做出貢獻,值得嘉許。——葛瑞姆.漢卡克(Graham Hancock),《上帝的指紋》作者 若你曾經思忖過有關人種的古老問題,好比我們是誰?從哪裡來?往何處去?也許麥可.泰倫哲的《諸神的奴隸》一書有你要的答案。本書文字清楚易懂,讓你快速掌握各方面的知識,從生物學、科學、歷史,乃至宗教、神話裡的神祇,以及古代太空人。別錯過這本好書!——吉姆.馬爾斯(Jim Marrs),《祕密統治》、《外星人計畫》、《交火》等書作者 作者簡介 麥可.泰倫哲(Michael Tellinger) 南非作家、科學家及探險家,

也是英美及歐洲各地多達兩百多個廣播節目的常客。 畢業於南非金山大學藥學系,早年以成為樂手及表演藝術工作者為職志,後致力於研究人類起源的真相,與眾多人類學家及科學家合力破解遠古時期的神祕歷史,成為該領域的國際權威。 此外,泰倫哲還發起了以「人道待人、樂於分享」為中心思想的烏班圖運動(UBUNTU Liberation Movement),影響遍及南非、英國、美國、義大利、德國等地,為提升人類意識層次而努力不輟。 譯者簡介 王敏雯 臺灣師範大學翻譯所碩士,喜愛沿著蜿蜒的山路恣肆行走,也愛伏案翻譯,逐日收藏其間的汗水與快樂。 上冊 導言 第1章 動物行為 第2章 細胞

第3章 大腦 第4章 回到過去的時空之旅 第5章 基因體:人類的軟體程式 第6章 泛種論 第7章 X行星 第8章 人性 第9章 黃金:古往今來最令人著迷的金屬 第10章 瞬息文明與蘇美文化 第11章 神祇的憤怒 第12章 奴隸與間諜 下冊 第13章 世界宗教:偉大的奴隸製造者 第14章 神話與謊言:現存的神祇 第15章 關於耶穌與其它先知 第16章 人類的故事 精選參考書目與推薦書單 索引 給讀者的話 本書共有十六章,各章宛如一小片拼圖,又像是一塊積木,逐一堆疊成更引人入勝的故事。我試著牽起讀者的手,帶領他們走向知識池更深的彼端。 也許某幾章對部分讀者來說很有趣,卻未必

吸引另外一群讀者,但我盡量簡短有力,只求把主旨傳達清楚。不過這趟由我主導的旅程,每一站的順序安排背後有一套奇異的邏輯,到了第十六章,答案自然浮現。 第十六章〈人類的故事〉涵蓋了前面各章的資訊,帶你一探連人類都尚未出現的洪荒時期的地球,以及那時不尋常的活動,當中隱含關於人類起源的駭人真相。 所以請記住,這個拼圖是按照年代順序排成的。不過,若你覺得其中幾章提及太多專業知識,讓你看得「霧煞煞」,先翻到第十六章就會明白。 祝你閱讀愉快,好好探索吧。 導言 我們生活在高科技時代,彈指間便能獲得回報與解決方案,手中彷彿握有一切的答案。身為人類,我們比先民更有自信心,相關宇宙知識一

日千里,早已超出一般人的理解範圍。我們能利用電腦科技,讓探測器在一億英里之外的行星著陸,也知道木星上的空氣是由什麼組成的,還會讓體內器官再生,更別提基因工程師能夠隨心所欲創造出新生命,不拘形態或大小。然而,有三個基本問題我們仍然無法回答:我們是誰?怎麼來到這裡的?還有,我們為什麼在這裡? 當我們邁著堅定的步伐走向未知,無知是我們的弱點,但與生俱來的傲慢自大卻足以導致人類覆亡。本書不僅討論最新科學趨勢與科技發展,觸角亦將伸入遠古時代,試著解開人類起源的謎團。說來毫無道理,我們既已變成高等生物,卻無法肯定自身來歷與血緣。為什麼人類這麼迷戀黃金?為什麼奴役與黃金,這兩項普遍存在於人類社會的事物

,能上溯到人類才剛出現的時代? 世界上有幾百種宗教與教派,全都聲稱自己有答案。但凡有一絲理智的人馬上明白,不可能全部是對的。沒錯吧?然而宗教教義卻將數十億人口納為禁臠,不住鼓吹死亡與毀滅,還說全能的神一定嚴懲不服從的教徒,只有盲目信仰的人能夠獲得報酬與救贖。 過去五十年來,考古學上的新發現迭出不窮,資訊量極其龐大,使舉世學者驚奇讚嘆:一共挖掘出五十萬餘塊泥板,許多已辨讀出意義。直到近三十年來,少數學識淵博的大思想家才確知泥板文字的真正意義與關聯性。人們最早把泥板看成神話或想像的產物(當時有一批無知的學者),後來才曉得是歷史記載。這份史料如此奇妙,甚至撼動了我們存在於世間的本質。

我打算帶你踏上發現之旅,把大量記述古代事件、也已重新翻譯的泥板當成佐證,當時距離《聖經》出現的年代還早得很。令人吃驚的是,《創世記》裡的故事無一不是抄襲遠古時期詳細敘事的泥板,只是改編成比較溫和的版本。我們這趟旅程將在祖先遺留下來的珍貴史料中蜿蜒前行,用懷疑的眼光逐一檢視,他們大概沒料到我們會這麼做吧。 許多遠古文明都有同一群神話裡的眾神,既奇妙又太過不可思議,這絕非偶然。目前我們握有確鑿的證據,早期地球上有奇異的超能力用鐵腕統治人類。祂們要求這一批甫出現的物種絕對服從,否則便施以懲罰。我們將帶你看看最早的人類如何緩慢走過崎嶇的路途;之後,更進化的神靈別有用心,改變了我們的生命。我們

還發現了一個可怕的事實:人類的確是根據造物主的形象創造出來,卻不是我們一向以為的那一位。本書還將說明《聖經》裡的神(亦稱上帝)與各大宗教的神明有何不同,亦即大寫的神(God)與小寫的神(god)之間的分野。我們從《聖經》裡認識的上帝,老是表現得跟人一樣,專愛復仇,原來竟是小寫的神。有些神一望而知,也有些神被後代譯者改得面目全非,需要稍加推敲才認得出來。我們將針對人類起源與神明的真面目提出新理論,在過程中拋出許多問題,帶領讀者體驗更多的可能。 多虧科學,再加上成千上萬片泥板相互印證,我們總算能夠串起整個故事,我喜歡叫它「人類大拼圖」。為什麼奴隸種族得花上那麼多年才能走出非洲南部的勞動營,來

到文明初啟的階段?大約九千年前,世界各地紛紛出現文明,包括印度、近東、歐洲和美洲。這趟旅程也將解開考古學上有關缺環(missing link)的難題,顯然是我們後來的祖先一手策劃的。我們會撥開神話和宗教教義長期籠罩的迷霧,讓人們從無知與恐懼中走出來。基因工程上的大躍進使我們了解到,就算人能夠創造生命,也不表示我們是全能的神。 我們證明源自歐洲黑暗時代的說法純屬荒誕不經,同時為思慮清晰的人提供足以達成新結論的資訊。我想告訴每一位讀者,當我發現自己從小被灌輸的知識是不折不扣的垃圾,原來一切另有真相,我同樣感到難以置信。新的真相聽起來或許很恐怖,卻將帶給你前所未有的自在暢快。 開採

黃金的歷史幾乎已不可考,和其他上古史一樣漫漶不清。目前我們握有的最早具體文獻,應該是蘇美族的泥板和印章,但許多學者不肯承認上面的說詞。不過十年前風向開始有了轉變,泥板日益受到重視。越來越多泥板都經過查證,並加以迻譯,像西琴這樣針對造物主與遠古祖先提出怪誕理論的奇才也日益受到讚揚,泥板也開始對科學上的追尋造成影響。所以,如果我們接受蘇美泥板的說法,就表示承認開掘金礦得上溯至幾十萬年前,比我們以為的更久遠。但我們很快會發現,這個時間點與人類大拼圖完全吻合,而且這段故事非常引人入勝,足以證明數百年來我們奉為圭臬的定理全是廢話。你得勇敢一點面對真相,因為各國的官方單位都希望你別相信這個。我個人認為只有

一個結論說得通:古代遍布世界、奴役人類的「神祇」現今仍和我們一起生活,我們不明白他們的所作所為,但他們不允許知識傳布,堅持透過宗教上的壓迫,控制「奴隸物種」。蘇美泥板上說得很清楚,各國君王均由神指派,大祭司的角色是向人民傳達神的旨意,而不停採礦是為了尋找當初吸引阿努納奇人來到地球的珍貴金屬。祭司和國王經常被召喚去見神,領受神的旨意,再轉達給子民。這種事在《舊約聖經》中屢見不鮮,亞伯拉罕和摩西便是其中最著名的例子,說明了神如何下達明確的指令,要人類聽命於祂。但為什麼今日不再有這類事蹟?還是說,愛暗中謀劃的聖經時代的神已經搞不定我們?第十六章談的是人類的故事,我們會詳細說明創造阿達姆的過程,以及遠

古時代的奴工必須在南非的礦坑裡辛苦挖採,掘出黃金獻給眾神。但我想最好先說清楚當時情景,以解釋幾千塊蘇美泥板上的基本內容,我在本章中提出的說法皆從泥板文字而來。翻譯蘇美人的泥板進度緩慢,但每隔一段時間就有成果,讓我們得以第一次窺見古代人類的蹤跡,也顛覆了我們從小被教導的史實。泥板是一部完整的人類史,記載了地球上各個文明的崛起,卻與一般人的認知大相逕庭。然而,在你評估納入本書的資料時,希望你跟我一樣覺得這一切絕非無的放矢。泥板鉅細靡遺地記錄了人類歷史,以下只是簡略的提要,幫助大家明白本章提出的論點有其淵源:

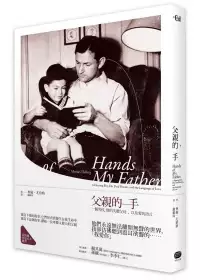

父親的手:一個男孩,他的失聰父母,以及愛的語言

為了解決撼動 天堂 指令 的問題,作者麥倫.尤伯格 這樣論述:

他會這麼說:「我的聲音都藏在手裡。」 他會這麼說:「骯髒的手說的話不會清楚也不優美,我的手一定要保持乾淨,永遠保持乾淨。」 父親會細心擦拭他那雙大手,每次只擦一指,然後低下頭來溫柔地看著我。他那雙能言善道的手,懷著對我滿滿的愛,在空中生動地舞出語言。 每當沉緬在回憶裡,我的手便會自行甦醒,開始對父親說話,並在淚眼模糊的記憶中,也清楚看見父親的手在回應我…… 在聾人的世界裡,聲音是什麼樣子?或許我們從來不曾想過這問題,但麥倫.尤伯格知道。 因為他整個童年,都忙碌地穿梭在聾人和聽人之間,他是家人與外界的溝通窗口,是失聰雙親的耳朵與喉舌,也是患癲癇弟弟的代理家長。 他不僅

要以年幼的腦袋理解父親的意思,絞盡腦汁地回答父親對聲音層出不窮的提問,更要夾在親人與外人之間,面對整個世界對聾人的誤解與侮慢。然而,儘管曾因不堪重擔而疲憊怨懟、也因目睹失聰者不被理解的憤怒而無力沮喪,但在來回轉譯有聲訊息和無聲手形的過程中,他找到了另一種超越聲音的語言力量,更深刻感受到父母對他的摯愛。他隨著父親的手形飛舞訴說,進入那些甜美與苦澀的時光之中……手形是他與父母之間的獨特密語,他的第一語言。於是,在這個對失聰者充滿敵意的冷漠世界,他第一句學會的手形是「我愛你」。 《父親的手》寫實地呈現了一個聽力正常的男孩,在失聰父母的養育下所看見的世界,有殘酷也有美麗,有苦痛也有寬宥,有矛盾也有

幸福。這個故事最撼動人心之處,在於一切都是真實存在,發生過的。而透過本書,我們不僅藉由作者將聲音轉譯為顏色、溫度、形狀等事物的過程,重新思索感官本質;也在聾人與聽人或劇烈或細微的摩擦中,反思我們對他人感受的漠視與無知。 這是一趟關於愛與手的記憶之旅,也是一封悠長而遲來的情書,寫給年邁母親,寫給已逝父親,也給這個讓他常感羞辱,卻也永遠盈滿真愛的美麗世界。藉著自身生命經驗與動人文筆,麥倫.尤伯格娓娓道出一段跨越聲音之河,令人熱淚盈眶的親子摯情──即使他們永遠無法離開無聲的世界,我們仍彷彿聽見震耳欲聾的「我愛你」。 「我無法想像有人會不愛上這本書。」 ─安.帕契特Ann Patchett

「在失聰者的語言裡,「記得」的手形始於「知道」:以右手指尖輕觸額頭。 但光是知道還不夠,所以接下來比的是「延續」:左右手拇指相碰,以相連的姿勢穩定推向前方、推向未來。它代表這個「知道」將會「延續」下去,成為一段永難忘懷的記憶。 在記憶裡,我記得最清楚的就是父親的手。 我父親以手代口。他耳朵聽不見,他的話語全出自他的手。 而那雙手也滿載了他的記憶。」 ─麥倫.尤伯格 作者簡介 麥倫.尤伯格 Myron Uhlberg 美國知名獲獎童書作家。當他為了年邁母親寫了一本獻給她的童書之後,母親問他:「何不也寫本關於父親的書?」於是他將自己與父親的故事寫了下來──《父親的手》成了他第一本非童

書作品,也是他回憶愛與童年的感人之作。 作者在母親八十九歲那年,將她接到家裡來同住。 她每隔一兩天,就會用手語跟作者說:「我想死,我很想死。」 於是他說:「等等,妳先別急著死,我寫了一本書!」 就這樣,他母親為了等待這本書完成,又多活了六年。但是那本書出版以後,她又說:「我好想死!」於是作者又寫了第二本。 就是本書,關於一個男孩、一對失聰雙親,以及愛的語言。 譯者簡介 謝維玲 美國俄亥俄州Findlay大學幼兒教育碩士,長年從事翻譯工作,也當過兒童美語老師、英文編輯及編曲者。由於曾經有協助國中特教生的實際經驗,因此翻譯本書時感受特別深。 推薦序 無聲的父子深情前言 第1章 寂

靜之聲 值得回憶的小故事 布魯克林的狐狸第2章 小孩為大人之父 值得回憶的小故事 撫觸的語言第3章 拳擊賽 值得回憶的小故事 深夜裡的聲響第4章 第二個孩子 值得回憶的小故事 模型火車第5章 天堂第6章 人要衣裝第7章 城巿的一天 值得回憶的小故事 釣魚 第8章 文字的氣味第9章 墜入情網第10章 真相 值得回憶的小故事 名字的由來第11章 聽見色彩第12章 三角鐵與吉娃娃第13章 父親的語言 值得回憶的小故事 帕瑪字體第14章 懇親會 值得回憶的小故事 第九街的蜘蛛人第15章 穿制服的男孩 值得回憶的小故事 有其父必有其子第16章 布魯克林的小惡霸第17章 小兒麻痺 值得回憶的小故事 一位總

統的殞落第18章 成為一個男人第19章 第八十六街的雜耍劇第20章 來自內心的聲音第21章 兄弟情深第22章 父親、傑基與我第23章 寧靜的雪第24章 美式足球夢第25章 離家第26章 康尼島公爵第27章 死亡,一個陌路人 後記致謝 自序 在失聰者的語言裡,「記得」的手形始於「知道」:以右手指尖輕觸額頭。 但光是知道還不夠,所以接下來比的是「延續」:左右手拇指相碰,以相連的姿勢穩定推向前方、推向未來。它代表這個「知道」將會「延續」下去,成為一段永難忘懷的記憶。 在記憶裡,我記得最清楚的就是父親的手。 我父親以手代口。他耳朵聽不見,他的話語全出自他的手。 而那雙手也滿載了他

的記憶。 寂靜之聲我的第一語言是手語。我出生於1933年7月1日午夜剛過,是家中第一個孩子。這時辰不多不少正好介於一年正中央,似乎也成了我後來的人生寫照:有一部分的我不斷被拉回父母的無聲世界,另一部分的我則努力跨步,奮力逃到更寬廣的有聲世界──那個注定屬於我的世界。多年後,我終於了解,這對失聰的父母決定在經濟大蕭條的谷底時生個孩子,是多麼樂天的表現。我們住在鄰近康尼島的布魯克林區,每到風和日麗的夏日,當廚房的窗戶敞開、窗簾捲起,我都能聞到海水的鹹味,還摻雜著淡淡的芥末熱狗香(雖然那可能是我自己的想像)。我家位於公寓三樓,有四個房間,外牆包覆著亮橘色逃生梯,是棟磚造的新公寓。當時我父母不顧雙方

家長反對,在一致被認為「又聾又弱」「一定會被騙」「無力處理這種事」的情況下,全憑自己徒步在街坊探聽,最後終於說服不耐煩的房東,找到這間房子。那時他們剛從華盛頓特區度完蜜月回來,而我母親認為公寓周圍櫻花樹所爆發出的靜謐和繽紛,恰好可為兩個失聰者的婚姻帶來好兆頭。這個三樓A號公寓是我父親結婚後唯一的家,而那四個房間,也是他跟失聰的妻子、兩個聽力正常的兒子共同生活,並且居住了四十四年之處。此後,他便從這裡被抬上救護車,一去不復返。父親生於1902年,原本是聽力正常的孩子,但不久就染上腦脊髓膜炎。我的祖父母當時剛從俄羅斯抵達美國不久,落腳於紐約布隆克斯區,那時一度以為會失去他們的寶寶。父親弱小的身體被

高燒折磨了一個多星期,日夜交替的冷水澡和濕床單終於保住他的小命,但當高燒退去,聽力也隨之而去,他再也聽不見任何聲音。長大以後,他不時質疑為什麼全家只有他一個人是聾的。身為聽兒子的我,看著他用手形發出自己的憤怒:「這不公平!」我父親幾乎無法和他父親溝通,他們之間唯一共同的字彙就只有吃、安靜、睡覺這幾個指令,沒有任何愛的手形,而且他的父親直到死前,從未跟自己的長子進行過有意義的對話。但我父親和他母親之間確實有愛的手形,那是她自己慣用的比法,而且使用很頻繁。父親告訴我,他們母子間的語彙雖然不多,卻充滿意義。她在溝通時,主要不是使用約定俗成的手形,而是每次注視著他時,眼中散發出來的光芒。那是一種很特別

的神情,而且只給他一個人。1910年,我父親8歲,他的父母把他送進軍事化管理的紐約汎伍啟聰學校。起先他以為是自己身體有缺陷,父母不要他了,因此每天晚上都哭著入睡。但漸漸地,他發現自己其實不是被拋棄,而是獲得拯救。他有生以來第一次跟處境相同的孩子在一起,也終於了解自己並不孤單。儘管如此,他在這間學校所受的教育顯然是利弊參半。那時大部分啟聰學校聘請的老師都以聽人為主,目的是為了訓練學生說話。聾人雖不是啞巴,他們有聲帶、也能說話,但因為聽不見自己聲音,所以口語方面的訓練依舊極為困難。我父親和其他同學雖然已經盡力配合老師,但還是無法把話說得讓一般人聽得懂。學校一方面要求這些聽障生遵循這種無效且令人生厭

的教學法,另一方面又嚴格禁止他們使用手語,因為聽人老師認為,那是低智能者才適用的原始溝通方式。「美國手語」(ASL)直到1960年代才被語言學家認定是一種合法的語言系統,但早在那之前,我父親那所學校的以及其他許多聽障生,就已經自行研發出他們的語言,因此每晚在宿舍裡,都可以看到年長的聽障生在教年幼的學弟妹手形。有了手形的輔助,我父親沉寂已久的內在世界跟外界不再有隔閡。隨著新的語句不斷累積,他封閉的心靈也開始擴大,並且溢滿了喜悅的領悟。父親比畫著雙手回憶:「當時我還小,就被送到啟聰學校去。我沒學過真正的手語,只會一些土手語,它們就像映在牆上的影子,沒有任何實質意義。進了啟聰學校以後,我對手語充滿渴

望,一切對我來說都是新的。手語成了我的食糧,眼睛的食糧、心靈的食糧,我狂吞每個新的字彙,把它們變成我自己的。」