手機攝影基礎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦胡婷等寫的 輕松玩轉手機攝影 和愛羅的 孵夢森林都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自人民郵電出版社 和小雅文創所出版 。

國立臺灣科技大學 電子工程系 呂政修所指導 鄭和軒的 融合WiFi訊號強度與人體姿態估計進行兩階段定位系統 (2021),提出手機攝影基礎關鍵因素是什麼,來自於機器學習、姿態估計、位置感知、室內導航、WiFi 位置估計。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 劉慧雯所指導 李岱瑾的 社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術 (2021),提出因為有 社群平台、臉書、Instagram、記者、符擔性、戰略/戰術、人際關係的重點而找出了 手機攝影基礎的解答。

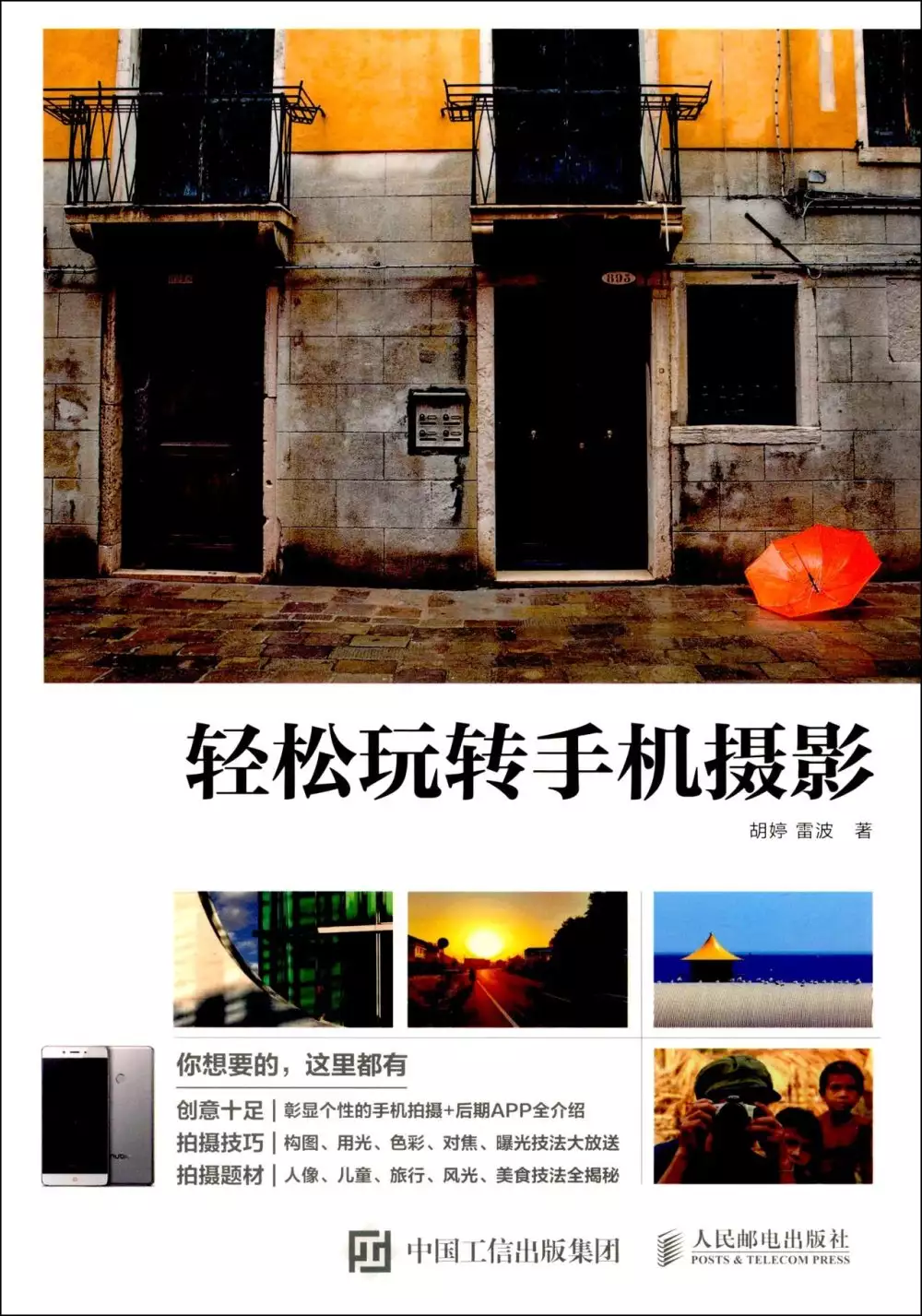

輕松玩轉手機攝影

為了解決手機攝影基礎 的問題,作者胡婷等 這樣論述:

本書針對廣大手機攝影愛好者,講述了有關手機攝影的操作方法、理論知識和后期編修技巧。本書所涵蓋的內容包括基礎的手機攝影曝光、對焦、感光度、連拍、全景拍攝等實操性知識,專業的構圖、用光、色彩方面的攝影理論,人像、風光、建築、美食、動物、花卉等常見拍攝題材的實戰拍攝技巧,以及若干個十分有趣的后期修圖App。讓讀者真正掌握手機攝影的高超技法,盡享手機攝影的樂趣。本書適合喜歡用手機拍照、分享照片的大眾,以及想更深入了解手機拍照及圖片處理功能的用戶參考閱讀。通過學習本書並將本書的理論融入日常手機攝影實踐活動中,相信廣大手機攝影愛好者一定能夠拍出贊爆朋友圈的手機攝影作品。本書作者雷波和胡

婷都是有着豐富攝影從業經驗的攝影師,得益於多年拍攝的積累,他們有着豐富的圖片資源和技巧沉淀,並長期致力於普及單反器材使用與實拍技巧的提升。

手機攝影基礎進入發燒排行的影片

融合WiFi訊號強度與人體姿態估計進行兩階段定位系統

為了解決手機攝影基礎 的問題,作者鄭和軒 這樣論述:

由於近年來人們對於定位的重視,全球定位系統(Global Positioning System, GPS)已被廣泛使用於我們生活中的應用,卻礙於建築物的干擾訊號傳播導致GPS在室內定位並不準確,因此如何在室內達到高精度定位成為人們重視的研究議題,傳統的方法是以訊號強度為基礎如:藍牙、Wi-Fi、ZigBee,通過三邊測量估算裝置位置,然而,基於訊號的定位方法容易因為室內環境的多路徑干擾,導致環境中的訊號分佈變動性大,產生高定位誤差,而近年來深度學習的蓬勃發展使研究人員藉由成熟的影像辨識技術對行人進行位置估計與室內定位,卻無法得到設備資訊以識別人員身份,為此我們提出了一種基於Wi-Fi與影像的

高精度人員室內定位方法。室內定位系統分為兩階段定位,第一階段通過使用智慧型手機收集三台Wi-Fi基地台兩個頻段2.4GHz及5GHz的訊號接受強度,並以機器學習方法進行粗精度定位預測,接著在第二階段分析監視攝影機捕捉的人員畫面,並以姿態估計模型提取影像中行人們的腳點座標,再藉由直接線性轉換與線性回歸模型得到影像人員的位置,最後與第一階段的Wi-Fi定位位置進行匹配,完成可識別人員的室內定位系統。本研究採用的實驗場域具備多遮蔽物及訊號干擾,因此我們收集2.4GHz及5GHz兩個頻段的訊號接受強度,減少2.4GHz的訊號干擾以實現更高的Wi-Fi定位精度,Wi-Fi的平均定位誤差達1.4公尺,並分

析兩個頻段的定位表現。在影像定位方面我們則提出兩種用於影像中的行人腳點提取方法,並以機器學習模型減少因為鏡頭扭曲與直接線性轉換造成的誤差,結果表明我們改善後的腳點提取方法能夠降低50%的定位誤差,也指出通過機器學習模型預測的定位結果比僅以2D線性變換的誤差減少約0.4公尺,達到誤差0.4公尺的高精度室內定位。

孵夢森林

為了解決手機攝影基礎 的問題,作者愛羅 這樣論述:

本書特色 近年在網路上專注於圖文創作並屢獲廣大迴響的詩人愛羅,繼2013年喧騰一時的「原色─手機攝影個展」,今年將其近兩年來精心創作結集,推出《孵夢森林》愛羅手機攝影詩集。 本書由小雅文創策劃,集結作者近兩年手機攝影作品40餘幅與現代詩創作78篇,以追求純粹藝術的表現,用更貼近群眾的語言,優美的詩句詮釋影像與詩的完美連結。由著名詩詞創作者方文山;名詩人蕭蕭、向明、顏艾琳;小說家巴代;攝影名家廖容嬋、馬立群、國教大陳謙教授、詩刊主編陳皓等共同推薦。同時獲得《聯合文學》《文訊雜誌》《創世紀詩刊》《乾坤詩刊》《海星詩刊》等文學期刊報導。結合了精采的手機攝影創作與現代詩,加上精緻的版面

視覺設計,全書240頁以150磅雪銅紙全彩精印。

社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術

為了解決手機攝影基礎 的問題,作者李岱瑾 這樣論述:

社群平台走向多元化,記者受個人不同因素影響,發展出相異的分化使用平台策略。本研究為瞭解記者在社群平台間的行動脈絡,從中發掘如何在平台戰略體制下執行戰術,創造反體制的生存空間,對其人際關係的影響。因此,以符擔性理論(Affordance Theory)為基礎,透過深度訪談十二名不同世代的記者,探究記者如何感知社群平台符擔性以操作戰術,在互動中又創造哪些平台新意義。研究發現,記者操作戰術時有一個既定的邏輯,以臉書作為使用社群平台之開端,當記者感知臉書內涵的轉變後,試著先調整自身行為的合適性,改變發文內容、降低貼文頻率、增設隱私設定,直到無法滿足個人使用慾望,以跨平台至Instagram和創建臉書

新帳號為最多記者採用的戰術。記者在多重情境之下,並不會完全消失在臉書中,而是以臉書為本,其他社群平台為輔。這顯示,記者不願破壞臉書經營已久的人際關係,運用臉書原始科技的設計翻轉為有用資源,知覺臉書龐大的使用者和資訊量之優勢,從單純交友軸線轉變成輔助新聞工作的工具,以經營弱關係和獲取資訊管道為主,Instagram則成為私人的生活實記;記者游移在社群平台之間的差異行為,彰顯出記者的戰術因應科技變遷不斷地適應,也深受日常生活和工作經驗影響。