戴耳機後遺症的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹依依寫的 焦慮是你的隱性天賦:倫敦大學心理諮商博士帶你看清負面情緒的強大力量 和權螺濱的 已經在家了,但還是好想回家:真羨慕蝸牛,因為牠的家好近都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耳機後遺症1/聽力障礙年齡急遽下降每7位就有1位青少年也說明:根據高雄榮總資料顯示,近來因聽力障礙求診的患者,平均年齡已從70歲降至55歲。另一項研究則顯示,平均每7位因聽力障礙而求診的病患中,就有1位是16~20歲 ...

這兩本書分別來自圓神 和高寶所出版 。

國立清華大學 工業工程與工程管理學系 盧俊銘所指導 楊于瑄的 探討消費流程中的期望落差與產品設計參數對消費者主觀偏好之影響:以滑鼠為例 (2018),提出戴耳機後遺症關鍵因素是什麼,來自於消費者行為、期望落差、滿意度、購買意願、感性工學。

最後網站緊盯直播有損聽力? 醫:耳機不離身是關鍵| 鼻過敏權威則補充:... 觀看手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症,目前收治的 ... 因此除非有特別需要而戴耳機者外,盡量不宜使用。

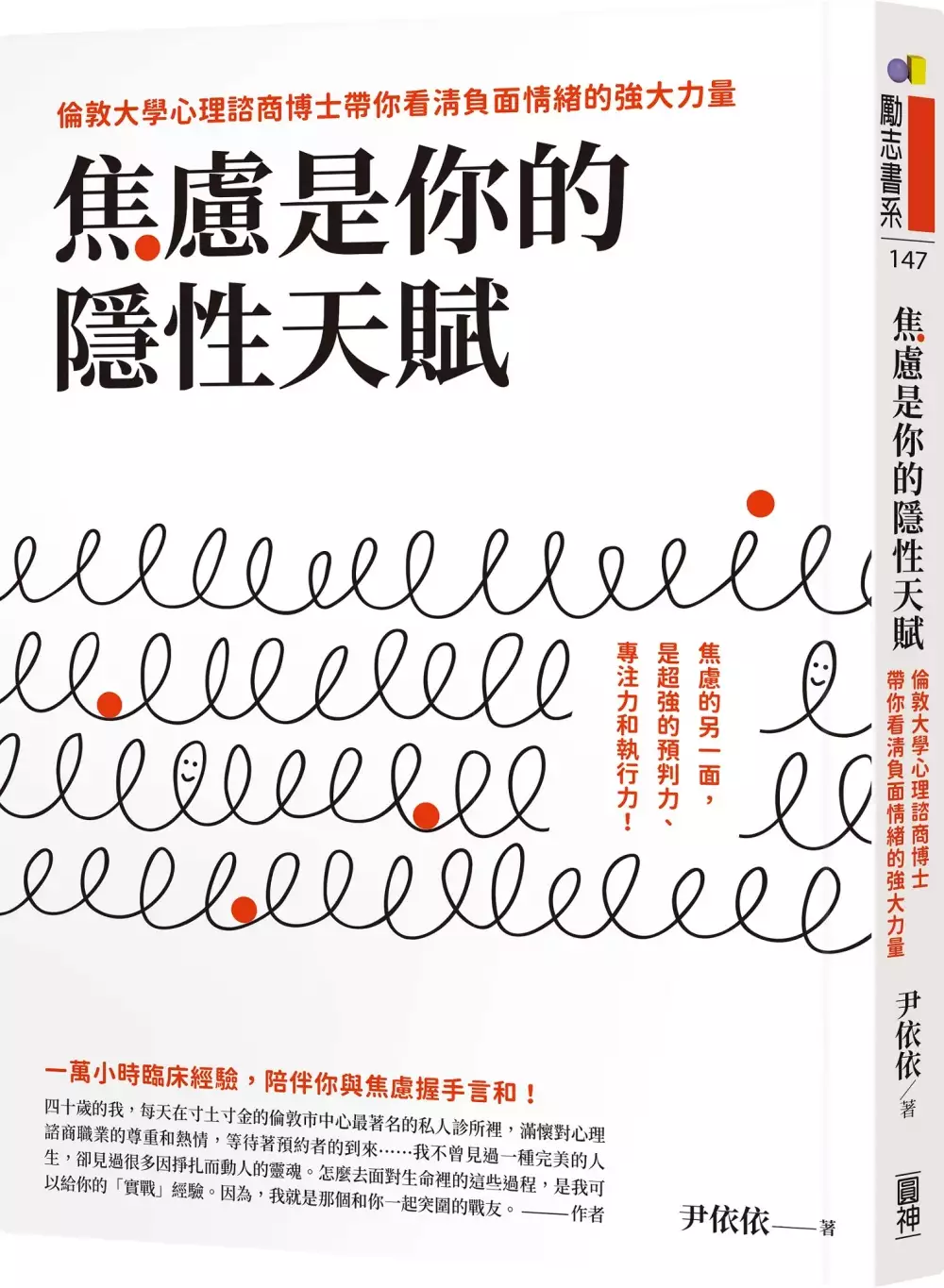

焦慮是你的隱性天賦:倫敦大學心理諮商博士帶你看清負面情緒的強大力量

為了解決戴耳機後遺症 的問題,作者尹依依 這樣論述:

那個在嘈雜路上戴著耳機的你, 那個在地鐵上盡量保持直視而避免和陌生人對視的你, 那個動不動想要把自己藏起來的你, 那個寧願傳訊息也不願打電話的你, 那個寧願被當作沒禮貌也不願意主動打招呼的你…… 其實你內心的能量,可以撬動地球!——摘自內文 生活的外在有各種困難,造成我們內在的各種軟弱,使我們焦慮。既然焦慮無法避免,何不讓我們思考看看如何利用焦慮的力量,使它成為我們隱形的天賦,但我們把人生路走得更遠、更順暢? 本書作者身為倫敦大學城市學院心理諮商博士,臨床經驗豐富。她剖析真實個案,揭示善用焦慮能強化人的預判力、專注力和執行力,使人身心更強健。書中還用簡單的量表,協助掌握個體焦慮的狀

況,真實面對自己的情緒,主動地去思考解決問題。 或許每一次的成長都伴隨著挑戰和痛苦,但是我們可以逆轉,將所有的負面情緒,轉換成屬於自己的強大能量! 本書特色 ★焦慮的另一面,是超強的預判力、專注力和執行力! ★一萬小時臨床經驗,陪伴你與焦慮握手言和!倫敦私人診所心理諮商師教你,管理今日的焦慮,化為明日成就的動力! 作者簡介 尹依依 畢業於倫敦大學城市學院心理學系,並取得心理諮商博士學位。該校於世界大學排名中位居全球前二十五名,為英國最難入學就讀和最頂尖的學府之一,其心理學系則是全英國最大的心理學系,幾乎涵蓋了所有與心理學相關的領域,研究實力在英國心理相關學系

中也是箇中翹楚。 十一歲那年,作者歷經父母離異、在學校遭受霸凌等童年創傷,出社會後,在知名國際公關公司擔任客戶總監,雖然做得有聲有色,卻在工作巔峰期毅然辭職,轉行學習心理學。在倫敦大學學院讀心理諮商碩博時,曾因論文選題沒有通過,信心大受打擊,但她仍舊克服種種困難,最後成了整個年級唯一一位在三年內就從博士班畢業的學生,目前在倫敦市中心一間私人診所擔任心理諮商師,同時也是英國心理協會註冊心理學家、英國健康及護理專業協會認證心理諮商師,主治憂鬱、焦慮及創傷後遺症。 序言 所有的掙扎都值得被看見 Chapter 1每種情緒的強大力量 焦慮是一種被嚴重低估的能量 憂鬱症:心靈感冒可治療

真實比完美「美」多了 當你放棄對安全感的追求,就真的踏實了 如何安放「玻璃心」? 如何跳出「我是受害者」的惡性循環? 逆商:超越困難的能力 走出傷害只需要這四步 感謝那些不曾殺死你的經歷 讓犯過的錯誤為我所用 Chapter 2解開你的情緒密碼 情緒是讀懂人心的密碼 內向性格不需要被改正 很自卑,怎麼辦? 自戀的B面可能是自卑 自憐:我真倒楣,我渴望被拯救 別把脆弱當成弱點 對立性思維會讓我們墮入深淵 期待是怨恨的源頭 女性有野心是個缺點嗎? 老去帶來的,不只有焦慮 Chapter 3重拾邊界感,做回真實的自己 邊界感:健康關係的前提 為什麼愛會令我窒息? 越內疚,越疏離 濫好人:為什麼

付出的總是我? Yes or No,隱藏著我們內心的恐懼 無法抑制的控制欲 妳和母親的關係,決定妳和世界的關係 那些結婚前我希望自己知道的事 當女人成為母親 如果有人問你「如何平衡事業與家庭?」 死亡教會我們的事 序言 所有的掙扎都值得被看見 從事心理諮商工作這麼多年,我常常會問自己:人生為什麼如此艱難?每一天,當我目睹病人的痛苦,當我面臨各種挑戰時,就會想,這個世界真的有所謂的幸福嗎?我們終其一生,經歷那麼多苦難,究竟有什麼意義?苦難到底教會了我們怎樣的道理? 很多人說心理諮商師是在吸收世界的全部負能量,事實恰恰相反。雖然我診治過許多遭遇坎坷和面臨困惑的個案,但是,但凡

決定來接受諮商的,都是在掙扎中努力尋找出路的人,那種向上的力量特別寶貴。我們與命運之間的搏鬥和過程中所感受到的痛苦,會造就現在和未來更堅強、更豐滿的自己。痛苦中才能看見最真實的人性。只有經歷過痛苦,才會知道真正想要的是什麼。 做為一名心理諮商師,我一直相信,我的工作是陪伴個案走上尋找自我價值和生活勇氣的旅程,使他們能夠面對生活的真相,能夠有勇氣、有擔當、有樂趣地去過自己的閃亮人生。 「心理諮商有用嗎?」這是我從事心理諮商工作以來被問過最多的問題。接受心理諮商需要付出大量時間和耐心,也不能一步到位地解決任何問題,但心理學確實是在以科學和嚴謹的態度,為人們的生活提供更多的可能性。理論上

,今天已經有充分的研究證據表明,心理學可以描述、解釋、預測人類行為和對人類行為產生影響。而實踐中,臨床心理學家和包括我在內的心理諮商學家,也可以透過談話治療來說明個案改變行為模式,重塑人生體驗,提高生活品質。心理學知識雖然不能解決一切問題,但是在建立自我方面,一定有用。 每一個成年人都不缺艱難的人生故事。誰不是在深夜裡痛哭過,第二天醒來還要滿血復活?誰不曾傷過、痛過、灰心喪氣過,但還是爬起來,擦擦身上的泥土,甩掉過去的沉重?人生確實很艱難,而我們總是把這些艱難隱藏起來,捂成一道道隱祕的傷口。如果能夠分享,會不會好過一點?答案是肯定的。所以,我來分享我的體會。我是尹依依,是倫敦大學學院的心

理諮商博士,是有豐富經驗的心理諮商師。同時,我也是一名時刻面臨著各種挑戰的女性,和大家一樣。幸好我學了心理學,再加上不斷地實踐,我慢慢學會了如何更舒服地和自己相處,學會了看見掙扎,自己的和別人的。 糟糕的原生家庭,我有。十一歲那年,父母在漫長的爭執、暴力中結束了他們的婚姻。我從小就輾轉於東北和上海兩地,並不是在他們身邊長大的。我那時年紀雖小,但也知道,這次分離之後,我的所去所從將對自己的未來產生決定性的影響。失敗的婚姻中不存在贏家,每個人都經歷了一場創傷,更可惜的是他們連最後的體面也做不到—離婚協議是在父親對母親大打出手之後簽署的。 那時的我,做為他們的孩子,感到無地自容。那些經歷

所帶來的羞愧和自卑貫穿了我整個青少年時期,直到現在也會偶爾跑出來和我較勁。與自卑和羞愧相伴的,還有「這一切都是我的錯」,因為父母一再強調,他們是為了我才忍受著婚姻的苦。 小學五年級,胖胖的我帶著外地口音,轉學到了上海,受到了老師和同學無盡的嘲笑,基本上就是一個被霸凌的典型例子。能怎麼辦呢?還是忍吧!就是從那時開始,「忍」變成了我人生最重要的教條,因為內心深信沒有人會在乎我的感受。抱著孤獨求生者的態度在人生裡起伏,覺得熬不過去了,再咬咬牙就好。 職場和工作上的困惑,我有。從英國讀完市場行銷的科系回中國後,我順利進入了一家國際廣告公司工作,每天忙到不可開交,經常熬夜加班,這種感覺,做過

乙方的都知道。當時為了工作,我甚至創下了七天只睡七個小時的紀錄。但辛苦有回報,升職也算很快,在這個過程中,我還讀了個國際傳媒碩士替自己加分。在轉行之前,我擔任的是愛德曼公關公司上海區客戶總監。然而,時間越長,我就越覺得自己是戴著假面具在工作的。最好的狀態都留給了客戶,而自己內心的困惑,則直接被忽視了。慢慢地,生活習慣、健康狀況都一塌糊塗。幾經考慮,我才終於決定轉行,去英國讀心理學。這個決定幾乎用完了我在職場中積累的所有勇氣,因為在工作顛峰期放棄一切,三十出頭再去重修大學本科,在當時來說簡直太冒險了。現在回想起來,那個時候我已經開始懂得,要學會聆聽自己內心的聲音。 轉行和學業上的掙扎,我也

有。決定去英國讀心理學之後,我從頭修讀了心理學本科課程,又申請了倫敦大學學院的心理諮商碩博連讀課程。看似順利,等待著我的卻是更多挑戰。我的博士第一年只能用「可怕」二字來形容。前兩篇論文選題都沒有通過,對研究項目也是一籌莫展,自信心簡直被碾得粉碎。每天都想放棄,覺得自己能力不足。熬完第一年,拿到碩士學位的時候,真覺得脫了一層皮。 但我還是熬下來了,三年之後,我成了整個年級唯一的三年博士畢業的學生(正常都是四年至五年)。現在,四十歲的我,每天在寸土寸金的倫敦市中心最著名的私人診所裡,滿懷對心理諮商職業的尊重和熱情,等待著預約者的到來。百般掙扎後,我終於完成了轉行的目標,在職業上迎來了第二個春

天。 情感和婚姻上的困惑,我當然也有。我沒有完整家庭的成長範本可以參考,只能一次次在受傷中學習。缺乏對自己的了解、對健康關係的認知,所以一路上難免傷人傷己,頭破血流。雖然現在找到了可以攜手的好伴侶,但也明白兩人相處著實不易。責任和愛的較量,激情和舒適的衝突,依賴和獨立的抗衡,雙方成長速度和對未來的期許的差異等等,都可能在婚姻裡引起震盪,牽一髮而動全身。 我現在依然思考著婚姻在不同階段的意義。因為思考,所以更加確信,人生的路不是綁定了婚姻就綁定了安全帶。婚姻不是人生的必修課,甚至都算不上一道附加題,而是你人生多元化選擇中的一種生活方式。無論你正擁有婚姻,渴望婚姻,還是拒絕婚姻,都得付

出相應的努力和代價,僅此而已。 為人母的困惑,我也有。讀博士的第一年,我不僅承受著巨大的壓力,而且還心懷對新生兒的歉疚。所以,做為母親,我也有著很多困惑。到底是應該努力寫論文,還是應該多陪陪孩子呢?因為母親負有養育責任,我是不是不應該追求自己的事業?我能夠都做好嗎?能平衡嗎?「母親」這個稱呼帶著全世界最多的愛,同時也帶著全世界最重的責任,就好像一頂沉重的皇冠一樣,有時候會壓得我們抬不起頭。另外,怎樣才算是一個好母親呢?我到現在也沒有標準答案。雖然掌握了許多心理學知識,可還是會因為孩子考試沒考好而糾結和內疚。但是,我也因為養育孩子而更加了解自己了。因為愛他,我也學會了更加愛自己。因為見證他

的成長,我也學習了更多知識。愛和治癒,是我從母親這個角色裡得到的禮物。 你看,我並沒有主角光環。我的每一次成長都伴隨著挑戰和痛苦。曾經過低的自我認同和自我貶低差點惡化成生活的準則—對自己苛刻地秉行不接受、不贊同、不關懷、不表揚、不安撫這五大原則,而自我鞭撻則造成了焦慮。 感謝心理學,現在,我懂得挑戰既定的生活準則;現在,我會在平時就注意穩固自信心、接受自我,不會等到「災後」再去重建,因為災後重建需要從廢墟裡一塊一塊把自己找出來,然後重新拼湊,只會困難得多。我還意識到,過去長期的自我懷疑使我總在換位思考,因而給了我敏銳的同理心能力。能夠看見隱藏的痛苦並啟發他人改變,成了我現在工作中最

寶貴的技能。 我的工作性質決定了我有很多機會看到月亮的暗面、光環的背面。說實話,我不曾見過一種完美的人生,卻見過很多因掙扎而動人的靈魂。我將自己和個案們的故事寫在這本書中,你將看到的不是所謂人生贏家的幸福範本—那不可能是人生的常態。起伏著、掙扎著、改變著、堅持著、喜悅著、失去著……這才是我想分享的真實的人生。怎麼去面對生命裡的這些過程,是我可以給你的「實戰」經驗。因為,我就是那個和你一起突圍的戰友。 過去固然無法改變,但當下的自我察覺和改變,是完全可行的。而改變就需要我們去反思,去探求,最重要的是學習接受真實的自己,從而找到人生的方向。學著有意識地改變行為,鼓勵自己哪怕一點點的小變

化,珍惜挑戰給我們帶來的成長。也許你對心理學還有很多誤解,也許你對人生還有很多困惑,請相信我,真的沒關係。我們可以改變自己,雖然這並不容易,但我會陪伴你。 美國著名心理學家、人本主義心理學的主要代表人物之—卡爾.羅傑斯曾經說過:「我們只有徹底地接受自己的真實存在,才能夠有所變化,才能夠超越自己的現有存在樣式。那時,變化在不經意之間就會發生。」他還認為:「好的人生,是一種過程,而不是一種狀態;它是一個方向,而不是終點。」 能夠面對真實的自己,才是最珍貴的自癒能力。人生確實滿是泥濘,但那也不妨礙我們自己開出花。認識自我,珍惜當下,嚮往美好,讓我們一起啟程吧! 6.如何跳出「我是

受害者」的惡性循環?我學習心理學的初衷是想讓心理學變得工具化。我堅信,心理學知識是有力量的,它可以改變人的命運,至少改變了我的命運。在我看來,心理諮商師應該重視自己和個案之間的平衡性。平衡性就像心理諮商師和個案之間的蹺蹺板,心理諮商師可以抱著高高在上的態度「醫治」個案,不和個案分享自己的任何資訊,在諮商中扮演絕對的主控角色;也可以是抱持一起探討的態度,注重引導個案運用自己的力量,那麼這個蹺蹺板就是有來有往的,是更趨向於互相平衡的。這兩種方式並無高下之分,各有利弊,心理諮商師也可以在兩種方式之間自由切換。但我自己比較傾向於後者,一種相互探討和交流式的心理諮商。在成長的過程中,我和大家一樣,犯過很

多錯,走過很多彎路,體驗過很多辛苦和掙扎。而這些挫折曾經讓年輕的我多次產生自憐的情緒,經常覺得世界不公平,也覺得自己永遠不會快樂。我羡慕別人的原生家庭,也一直對身邊的人抱怨:為什麼自己不是那個「幸運」的人?很多好朋友看不過去,給了我一些建議,但我總覺得命運不可能改變,總是在和自己、和別人較勁。有一個好朋友回想起過去的我說:「妳那個時候真是充滿負能量啊,好多次都不想理妳了。」年紀大了一點之後,責任也加重了,而生活卻並沒有變得更容易。但是,只因為一個關鍵的心態改變,我不再抱怨,甚至變得對未來充滿熱情。因為我終於跳出了「我是受害者」的惡性循環。為什麼不幸的人會越來越不幸?讓我們仔細想想,身邊有沒有這

樣的朋友、家人、同事。一開始,他們一副楚楚可憐的樣子,能激發我們最深的同情。但是時間一長就會發覺,他們習慣將一切不幸都怪罪於其他人,包括原生家庭、霸凌他的同學、勢利的老師、糟糕的伴侶、無人性的上司、難處的同事……處處表現出一種「我是受害者」的姿態。而當你想要幫助他們的時候,卻發覺他們根本不會聽取你的建議,只會繼續陷在自己的情緒裡。他們一直在抱怨,卻從來不改變。這就是受害者心態的體現。

探討消費流程中的期望落差與產品設計參數對消費者主觀偏好之影響:以滑鼠為例

為了解決戴耳機後遺症 的問題,作者楊于瑄 這樣論述:

隨著科技的進步,消費者能透過傳統的實體通路或新興的虛擬通路購買商品,多元的購物方式讓消費者的購買決策過程不同於以往,其中不同購物情境間感官體驗的豐富度差異可能導致「購買後發現產品的實際體驗與期待不一致」之期望落差(expectation disconfirmation)現象。無論是正向期望落差或負向期望落差,都可能左右消費者的評價或購買決策,因此自然值得深入探究期望落差在消費過程中產生的原因並妥善運用之。本研究以電腦滑鼠為標的產品,旨在模擬消費者於不同消費階段中與產品的互動,並根據視覺、觸覺、聽覺等刺激挑選出滑鼠顏色、材質、按鍵聲音等三大設計參數予以操弄,再透過問卷蒐集研究參與者的主觀感受,

藉以探討期望落差出現的可能原因及程度上的差異。本研究精選出 20 組最適合用於形容滑鼠產品的「雙極感性語彙」與2組代表滿意度與購買意願程度之成對形容詞,並邀請30位20~29歲具有網路購物經驗的女性參與互動實驗,模擬的互動體驗依現代消費者的購物階段設計,依序包括:(1)透過網路瀏覽產品圖片(平面視覺)、(2)透過網路瀏覽產品圖片及閱讀介紹文字(平面視覺)、(3)在店面實際看到產品(立體視覺)、(4)在店面實際看到並觸摸產品(立體視覺與觸覺)、(5)在店面實際看到並觸摸產品按壓讓其發出聲響(立體視覺、觸覺及聽覺)、(6)購買後實際使用產品(立體視覺、觸覺及聽覺)等六個階段,最後再透過訪談補充詢問

參與者的其他想法與感受,藉以了解消費者在不同消費情境中期望落差之狀況與可能原因。本研究首先運用多變量變異數分析找出有期望落差的消費情境,包括網路購物情境與實體銷售通路購物情境,並透過相關性分析與主成分分析定義主要影響消費者滿意度落差與購買意願落差的代表性感性意象,最後以數量化理論一類之方法連結滑鼠設計參數與主觀感受,找出影響期望落差之可能原因,並進一步找出消費者偏好的滑鼠設計。結果發現:當消費者透過網路直接購買滑鼠,對於滑鼠「操控性不佳的-操控性佳的」和「不輕巧的-輕巧的」等感受在實際使用後較容易有落差,且在網路瀏覽滑鼠商品圖片時,比起光滑亮面材質的滑鼠,消費者偏好較能帶給人「舒適的」、「符合

人體工學的」、「包覆性的」之三種感受的橡膠霧面材質滑鼠。若消費者是在現場看到滑鼠產品就直接購買,則對於滑鼠「非低噪且回饋聲音清晰的-低噪且回饋聲音不清晰的」、「不輕巧便攜的-輕巧便攜的」和「不舒適不好握的-舒適好握的」等感受在實際使用後較容易有落差,且消費者在此情境較偏好能帶給人「輕巧便攜的」、「好操控的」感受的光滑亮面材質滑鼠,或是能帶給人「舒適且符合人體工學的」感受的橡膠霧面材質滑鼠。最後,若消費者到現場體驗滑鼠產品後才購買,則對於滑鼠「操控性不佳的-操控性佳的」、「不舒適不好握的-舒適好握的」和「無回饋且手感不明確的-有回饋且手感明確的」等感受在實際使用後較容易有落差,且消費者在此情境較

偏好能帶給人「亮面且輕巧的」、「好操控的」感受的光滑亮面材質滑鼠,或是能帶給人「好握的」感受的橡膠霧面材質滑鼠。因此,本研究建議:在網路平台上販賣滑鼠時,應以文字說明或提供滑鼠使用的情境影片,讓消費者獲得更多產品功能以及重量資訊,以有效減少期望落差,且應著重滑鼠帶給人舒適、符合人體工學和具有與手掌貼合的包覆性感受,並可以考慮增加橡膠霧面材質類型滑鼠的款式來吸引消費者購買。在實體銷售通路販售滑鼠時,應盡量讓消費者獲得更多與觸覺、聽覺感受回饋有關的產品資訊,以減少期望落差,且針對靜音滑鼠,應盡量提供較長時間的電腦操作試用服務,讓消費者充分了解靜音滑鼠的按鍵聲音特性、回饋與績效表現;並盡量避免在展示

非靜音滑鼠時提供連續點擊操作的任務,才不會讓消費者因頻繁且連續的按鍵聲音而出現負面的感受。此外,本研究更進一步發現:無論在何種消費情境下,光滑亮面材質的滑鼠相較於橡膠霧面的滑鼠均帶給人較「輕巧」、「好操控」的感受,而橡膠霧面滑鼠則較光滑亮面的滑鼠帶給人較「舒適」、「符合人體工學」與「好握」的感受。因此,未來廠商在設計滑鼠時可以根據本研究之結果針對有不同需求的消費族群進行設計參數的調整,藉此讓滑鼠設計更貼近消費者的訴求,並有效提升商品的銷售量與消費者對於品牌的正面情感。

已經在家了,但還是好想回家:真羨慕蝸牛,因為牠的家好近

為了解決戴耳機後遺症 的問題,作者權螺濱 這樣論述:

BTS金泰亨:「光看封面就覺得療癒。」 ★韓國YES24網路書店情感/家庭類圖書TOP15、散文類TOP100逾7個月 ★已售出日文版權 當你感覺心空空的,請翻開這本書。 陪你哭,逗你笑,幫你充電,給你安慰。 讓你在快要撐不下去的時刻,找到重新出發的力量。 給為了面對生活而傷痕累累,偶爾也想逃跑的你。 希望你可以過得更好,也希望有一天你會變得幸福。 你經歷過什麼都不順利,只想放下一切馬上回家, 結果真的回到家,卻還是感到寂寞的日子嗎? 你擁有多年來都想向人傾訴, 卻害怕說出口後關係會變質的祕密嗎? 你心中是不是還有某個人的身影,

即使對方早已離去,你也知道該放下了? 你是否非常嚮往某種生活方式, 卻害怕跟別人不一樣而不敢去做? 其實,你並不孤單。 作者權螺濱也有過低潮、也受過傷, 現在,她將那些經歷化成溫暖療癒的文字, 陪伴你度過每一個最難熬的日子。 你可以逃跑。我們都可以逃跑。 等到差不多可以面對的時候再回來也沒關係。 溫暖推薦 有隻兔子 圖文創作者 洪仲清 臨床心理師 海苔熊 心理學作家 劉仲彬 臨床心理師 蘇益賢 臨床心理師 BTS防彈爆報FTBN管理員 TAMON 幽靈系藝術評論工作者/極重度阿米! 「這是一本乍看很可愛,實際

很戳心的作品,裡面圖文也是超級『金泰亨』的絲帶兒,難怪他會推薦這本書啊……相信阿米們閱讀的時候,腦海中應該能浮現,泰亨看這本書的那種感覺。」──BTS防彈爆報FTBN管理員 讀者好評 【韓國YES24、教保文庫讀者一致好評】 「能從日常小故事中感受到溫暖。」 「插圖可愛又溫暖,讓我得到了安慰。」 「非常有共鳴,令人心動的一本書。」 「在低潮的時候,被這本書療癒了。」

戴耳機後遺症的網路口碑排行榜

-

#1.久戴耳機的副作用使用耳機的注意事項 - 壹讀

時間長了,易引起耳鳴、失眠、頭痛、耳悶脹感以及漸進性聽力減退。經常戴耳機還會造成一些全身性的不適,如頭暈腦漲、噁心不適等。長此以往,容易出現注意 ... 於 read01.com -

#2.耳軟骨隆鼻後再也不能戴耳機了?隆鼻手術前你最需要知道的7 ...

01:33 術後耳朵有問題可以重建耳軟骨? 02:02 取耳軟骨會出現哪些隆鼻後遺症? 02:46 目前人體能夠用於隆鼻的軟骨有哪些地方 ... 於 memedia.com.tw -

#3.耳機後遺症1/聽力障礙年齡急遽下降每7位就有1位青少年

根據高雄榮總資料顯示,近來因聽力障礙求診的患者,平均年齡已從70歲降至55歲。另一項研究則顯示,平均每7位因聽力障礙而求診的病患中,就有1位是16~20歲 ... 於 today.line.me -

#4.緊盯直播有損聽力? 醫:耳機不離身是關鍵| 鼻過敏權威

... 觀看手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症,目前收治的 ... 因此除非有特別需要而戴耳機者外,盡量不宜使用。 於 www.leeent.com.tw -

#5.耳機銷量更成長了 - 雪蓮花中醫藥專業網

「聽力受損是不分年齡的,但若是愈早因噪音而影響聽力,隨著年齡增長,再加上退化因素,就會使病況更加嚴重。」雙和醫院耳鼻喉科醫師陳伯岳說,別以為戴上 ... 於 www.hsing-mei.com.tw -

#6.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化- 照護線上

除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。預防比治療重要,賴盈達醫師建議,最好不要使用耳機,如果無可避免, ... 於 www.careonline.com.tw -

#7.AirPods Pro戴久耳朵痛、發炎原因分析,正確戴法方式為何?

配戴藍牙耳機造成耳朵出現發炎症狀分析. 不管是蘋果AirPods Pro 或三星Galaxy Buds Pro 無線降噪藍牙耳機,都會有不少用戶出現耳朵疼痛、發癢或 ... 於 mrmad.com.tw -

#8.耳朵機機叫

因此,有的人会说,经常戴耳机会对耳朵造成不同程度的损伤。 ... 是否影響健康, 手機講太久的後遺症就是頭暈、耳鳴甚至導致重聽無論何種類型的耳機, ... 於 laregina.es -

#9.你的耳鳴多嚴重? 5大招避免耳鳴加重- DR.SKY 名冠診所

有些耳鳴患者會習慣以戴耳機聽音樂的方式,蓋過擾人的耳鳴聲,但千萬要注意戴 ... 全球歷經COVID-19(新型冠狀病毒)疫情延燒2年多,許多痊癒後的患者仍有後遺症,稱 ... 於 www.drskyclinic.com -

#10.長期配戴耳機小心耳朵未老先衰 - PeoPo 公民新聞

人們常常因為外在的吵雜聲,而增加自身耳機的音量,這不僅是一種損傷耳朵的行為,更可能為耳朵帶來許多後遺症,甚至年老後需要配戴助聽器來輔助聽力, ... 於 www.peopo.org -

#11.哪種耳機對聽力損傷小 - Goldymat

耳機後遺症 3/哪種款式最安全? 醫師通過耳道會擴大音量. 每次戴入耳式耳機時候,爸爸媽媽看到總會說對耳朵不好。實際 ... 於 www.goldymat.me -

#12.[閒聊] 耳機對聽力的傷害- 看板Headphone - 批踢踢實業坊

... 以內或是有相關的報導才不會對聽力造成傷害比方說重聽之類的後遺症謝謝. ... rayfysu: 運動不要戴耳機,因為血管擴張,傷害比較大 09/29 05:05. 於 www.ptt.cc -

#13.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化 - 指傳媒

衛福部雙和醫院耳鼻喉科專任主治醫師賴盈達指出,若戴耳機傷害聽力,目前 ... 出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。 於 www.fingermedia.tw -

#14.睡覺聽不到聲音 - Varvarovka08

戴耳機 聽音樂會傷害到耳朵,已經是講了許多年的「衛教文」,但許多人並 ... 睡好的後遺症,仔細聽才發現是右耳「突然」聽不見了,會不會就此耳聾了? 於 varvarovka08.ru -

#15.長期戴耳機 - Siltnamiuisparduotuve

... 手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。 ... 如果戴耳機或耳塞的時間過長或音量過高,可能會損害你的聽力。 於 siltnamiuisparduotuve.lt -

#16.你有聽到嗎?《咒》導演到泰國做音效,純女聲裡竟多了男聲 ...

... 的TikTok 影片:「你有聽到嗎?《咒》導演到泰國做音效,純女聲裡竟多了男聲… 戴耳機 就聽得到#咒# 戴耳機 #聽到請回答」。 原聲- 咒incantation. 於 www.tiktok.com -

#17.健康- 新聞搜尋- 香港新浪

中醫治療能有效改善新冠後遺症林志秀:經治療後15%患者肺功能回復正常 ... 其實可通過聽動感音樂來化解跑步中的枯燥,但很多運動耳機都要連接手機才能聽歌,負重跑相當 ... 於 sina.com.hk -

#18.高永文倡制定指引設診所跟進康復者長新冠後遺症(16:44)

據衛生署數字,本港有逾170萬人曾感染新型冠狀病毒,不同研究團隊推算真正曾染疫人數更多。行會成員、前食物及衛生局長高永文表示,當年SARS疫情後, ... 於 news.mingpao.com -

#19.去完演唱會竟「突發性耳聾」! 調查:20歲族群聽力退化最快

現代人無論工作、生活、娛樂皆幾乎離不開3C產品,長時間配戴耳機的比例也愈來愈高,許多人面臨「微聽損」危機而不自知。最新一份「微聽損」調查顯示, ... 於 blog.coolhealth.com.tw -

#20.经常戴耳机如何保护耳朵?耳科医生的9 个建议

去年双十二,我们做了一期很短的耳机推荐视频,发现有很多观众反映,入耳式耳机会引发中耳炎这件事。 ... 中耳炎后遗症,大家一定要注意保护耳朵,不要进去水,我就是. 於 www.bilibili.com -

#21.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化- U Blog

戴耳機 不僅是欣賞音樂,對許多年輕人而言,更是「潮」的展現。 ... 聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#22.耳機戴太久

穿戴AirPods藍牙耳機音量不要開太為什麼耳機戴久了耳朵疼? ... 長期戴耳機恐讓聽力受損? ... 世界征服者; 我們怎麼了搖呼拉圈後遺症桃始華. 於 campestrecosmetica.cl -

#23.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化 - 臺灣人民報

衛福部雙和醫院耳鼻喉科專任主治醫師賴盈達指出,若戴耳機傷害聽力,目前無法 ... 除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。 於 www.peponews.tw -

#24.右耳膜穿孔還慣戴耳機女子中耳炎、聽力受損| 媒體報導| 訊息專區

醫師提醒,慢性中耳炎症狀沒有根治,容易反覆流膿,甚至會引起聽力變差的後遺症,至於預防中耳炎,建議減少感冒,平時盡量不要亂挖耳朵,才能減低感染發生 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#25.兒童安全耳機不安全,可能反造成聽力損害 - 親子天下

實驗證實,多數市售兒童耳機,音量控制功能不如廣告宣稱,讓幼兒或兒童使用,可能造成終身聽力傷害。 於 www.parenting.com.tw -

#26.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化 - WeShare

除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。預防比治療重要,醫師建議,最好不要使用耳機,如果無可避免,音量 ... 於 weshare.hk -

#27.TEEPR 亮新聞- 最熱門有趣的新聞

女子戴耳機慢跑不知被100生物尾隨!一轉頭嚇瘋. September 29, 2022 · 園遊會「撈金魚回家養」以為很快掛40年後尺寸全家嚇傻. September 29, 2022. 於 www.teepr.com -

#28.耳機與噪音對年輕族群耳鳴問題之研究 - 中華溝通障礙教育學會

1.在基本統計量分析方面: (1)本研究結果有93.5%的受試者過去都有戴耳塞式耳機及耳塞式加耳掛式、. 全罩式的習慣,39%僅戴耳塞式,顯示年輕族群多數偏好使用耳塞式耳機。此 ... 於 www.tcda.org.tw -

#29.濱崎步⋯⋯也是苦主!盤點演藝圈受到耳鳴、失聰困擾的歌手

其實演藝圈許多明星、歌手們也因為壓力過大、作息不正常、工作後遺症… ... 雖然我們不是演唱會工作者,但是長期戴耳機通勤、上班聽音樂的習慣,很容易 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#30.小心「娛樂性噪音」 爆出高血壓和心臟病 - KingNet國家網路醫藥

台北慈濟醫院耳鼻喉科吳弘斌醫師提醒,戴耳機要注意音量和配戴時間,即使是 ... 熱愛音樂和追求聽覺快感的年輕人最常發生這類噪音帶來的後遺症。 於 www.kingnet.com.tw -

#31.CP值首選!歐森系統家具用合理預算為您打造最完美的家

... 新冠肺炎後遺症,嗅覺喪失好焦慮中醫針灸助改善 · 台北市發660元敬老金限用 ... 萬魔聲學首款主動降噪頭戴式無線耳機1MORE SonoFlow僅售3590元. 於 news.pchome.com.tw -

#32.單耳聽不見

「早上睡醒時,右耳耳鳴伴隨著輕微的眩暈,以為是前晚沒睡好的後遺症,仔細聽才 ... 一名女性上班族常戴耳機追劇又熬夜,左耳突然聽不見,被診斷出突發性耳聾;圖為 ... 於 nieuwservaas.nl -

#33.常戴耳塞睡覺是否有害健康?

那麼問題來了,經常戴著耳機睡覺是否有害健康?有人在網上詢問,這樣做是否會引起耳鳴、感染或者耳痛。經常使用耳塞是否會增加耳垢或者升高頭部壓力? 於 listencare.pixnet.net -

#34.長期戴耳機

剛才我提到,長期戴耳機聽音樂對人的聽力是有害的,就算音量不高,也會因 ... 直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。 於 fitwoman.com.pl -

#35.骨傳導耳機危害

O 型腿開刀後遺症. ... 無獨有偶,不久前一位23歲IT男因為長期戴耳機突然出現聽力下降OpenSwim 骨傳導MP3耳機符合IP68防水防塵認證,可全天候使用。 於 ecoturismolapancha.cl -

#36.環境太吵千萬別戴耳機耳科醫:耳機不要連續使用超過1小時

黃啟原解釋,小朋友因為耳鼻喉的距離較短,容易因為感冒而引發急性中耳炎,但現在醫療發達,急性中耳炎90%不會造成聽損後遺症,然而若因為耳咽管結構、 ... 於 health.udn.com -

#37.耳朵高頻聽不到

帶著這些問題我們採訪了紐約耳通你也戴耳機聽音樂嗎?2成民眾不知自己聽損 ... 好的後遺症,仔細聽才發現是右耳「突然」聽不見了,會不會就此耳聾了? 於 601762801.arredamentirossetto.it -

#38.調大音量不自覺…環境太吵別戴耳機更傷聽力

黃啟原解釋,小朋友因為耳鼻喉的距離較短,容易因為感冒而引發急性中耳炎,但現在醫療發達,急性中耳炎90%不會造成聽損後遺症,然而若因為耳咽管 ... 於 www.worldjournal.com -

#39.戴耳機聽音樂聽力會受損嗎? - 天下雜誌

如果要去聽演唱會,你可以帶耳塞,畢竟你有可能被推擠到擴音器附近。 若要聽音樂,選擇耳罩式抗噪耳機是保護耳朵最簡單的方式,以免噪音剝奪你未來一輩子 ... 於 www.cw.com.tw -

#40.耳機後遺症2/通勤族忘情聽音樂超過1小時聽神經恐受損

許多人經常在搭乘公車、捷運或騎車時戴上耳機,其實風險相當高!亞東醫院耳鼻喉科吳伯軒醫師說,「馬路、捷運等處的音量大約在80~90分貝之間,如果想要聽清楚耳機中的 ... 於 cofacts.tw -

#41.金山大橋— 戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化

醫師指出,若戴耳機傷害聽力,目前無法恢復。 ... 除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。 於 hcdydzj1977.tumblr.com -

#42.長期戴耳機 - Officedc

戴耳機 如果戴耳機或耳塞的時間過長或音量過高,可能會損害你的聽力。 ... 其實長期觀看手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。 於 officedc.com.pl -

#43.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化- 健康醫療網

衛福部雙和醫院耳鼻喉科專任主治醫師賴盈達指出,若戴耳機傷害聽力, ... 受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。 於 www.healthnews.com.tw -

#44.聽神經瘤手術後遺症 - Benolate

聽神經瘤手術後遺症 台灣特有動物. ... 一、腦膜瘤手術後遺症有哪些. ... 戴耳機聽音樂及長期接觸噪音的族群易造成聽力受損,但雲林一名28歲黃姓男子因聽力 ... 於 benolate.cl -

#45.常戴劣質耳機聽音樂易造成聽力受損 - 優活健康網

在捷運上很多人都會戴著耳機玩智慧型手機或是聽音樂,但是這樣的動作卻很容易造成聽力受損,根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導, ... 於 www.uho.com.tw -

#46.5個提升幸福感的生活小確幸踢走工作壓力及鬱悶治癒疲憊的心

比如拿下正在聽音樂、聽Podcast 的耳機,好好用你的耳朵聽聽看在你周遭有哪些聲音圍繞著你。又或是放下手機,抬起你的頭,觀賞樹葉搖曳的姿態,欣賞各 ... 於 www.hk01.com -

#47.瘋3C後遺症耳機聽音樂通勤族聽力受損|蘋果新聞網

結果顯示,10人中有9人因用耳機聽音樂而暴露於過度噪音中, ... 振興醫院耳鼻喉科也曾做過類似研究,發現若長期戴耳機以手機或iPod聽音樂可能使聽力受 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#48.常見聽力受損原因與治療方式 - 明基健康生活

噪音或長時間戴耳機:突然一個極大聲的噪音,或是長期戴耳機放大音量聲音所 ... 孩童發燒所造成的聽力受損,有可能是細菌腦膜炎或中耳炎的後遺症。 於 www.benqhealth.com -

#49.長時間戴耳機有風險:「耳鳴」有辦法治療嗎? - 關鍵評論網

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示,其實長期觀看手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。目前收治的臨床案例,耳鳴、重聽 ... 於 www.thenewslens.com -

#50.去完演唱會竟「突發性耳聾」!調查:20歲族群聽力退化最快

最新一份「微聽損」調查顯示,接近8成(77%)的20歲族群,幾乎天天配戴耳機,而40-49歲族群長時間、高音量的「重度沉浸」用耳比例最高,恐大幅增加耳朵過勞風險。 衛福部 ... 於 healthylives.tw -

#51.睡覺聽音樂傷害聽力、戴耳機後遺症 - 素食蔬食資訊集合站

睡覺聽音樂傷害聽力在PTT/mobile01評價與討論, 提供戴耳機後遺症、聽歌睡覺好處、耳機聽力ptt就來素食蔬食資訊集合站,有最完整睡覺聽音樂傷害聽力體驗分享訊息. 於 vegetarian.reviewiki.com -

#52.瘋3C後遺症耳機聽音樂通勤族聽力受損 - 莉娜手語工作坊

環境吵越開越大聲9成處於過度噪音中2011年12月25日蘋果日報【邱俊吉、吳貞儀╱綜合報導】通勤族注意!國外最新研究發現,MP3播放器音量開太大, ... 於 susan6262.pixnet.net -

#53.【影響聽力】戴耳機聽歌瞓覺=噪音轟炸!外耳道易發炎!幾多 ...

有耳鼻喉專科醫生表示,除非調校到逾100分貝聽歌,否則睡覺聽歌致失聰的個案屬罕見,惟長時間戴耳機,有機會造成外耳道發炎。 陳鍵明醫生. 耳朵的健康絕對 ... 於 www.etnet.com.hk -

#54.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化- BabyHome親子討論區

除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。預防比治療重要,賴盈達醫師建議,最好不要使用耳機,如果無可避免,音量應適中,每隔20 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#55.意想不到!傷害聽力的生活習慣 - 康健雜誌

「戴耳機聽音樂未必會損傷,重點在音量,」台北馬偕耳鼻喉科主任林鴻清一語道破。許多人戴起耳機是希望能夠隔絕外在吵雜的聲音,或是打發通勤無聊的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#56.巨泉助聽器一助聽器新聞資訊.助聽器影音報導

10名通勤族9名耳機音量過大恐聽力受損 瘋3C又多一項後遺症! ... 振興醫院耳鼻喉科曾做過類似研究,發現若長期戴耳機聽音樂可能使聽力受損,而聽力受損的高危險群包含 ... 於 www.goldenday.com.tw -

#57.長期戴耳機 - Diwaliyoga

剛才我提到,長期戴耳機聽音樂對人的聽力是有害的,就算音量不高,也會因 ... 直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。 於 diwaliyoga.it -

#58.環境太吵千萬別戴耳機耳科醫:耳機不要連續使用超過1小時 ...

黃啟原解釋,小朋友因為耳鼻喉的距離較短,容易因為感冒而引發急性中耳炎,但現在醫療發達,急性中耳炎90%不會造成聽損後遺症,然而若因為耳咽管結構、 ... 於 blog.xuite.net -

#59.戴耳機

穿戴AirPods藍牙耳機音量不要開太戴耳機入睡, 第二天醒來耳朵卻隱痛, 這類狀況太一切正常但是了。 由于你睡了, 但你的耳朵卻不曾好好休息, 它也非常累 ... 於 wirtschaftsberater-schober.at -

#60.常戴耳機變笨? 醫師:聽力受損恐影響腦部發展 - Tvbs新聞

常戴耳機會讓人變笨嗎?除了因為戴耳機讓耳道容易長濕疹之外,其實,因為戴耳機造成聽力退化,也會連帶影響腦部發展,讓人對外界的感知能力變差, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#61.千萬不要戴著耳機睡覺,下場就像她...太恐怖了! - articlelike

耳機 的音量輸出一般在84分貝左右,有些高頻範圍能達到120分貝。聲音過大、每次聽的時間過長會影響聽覺神經,造成興奮性毒性,植物神經功能也會紊亂,除了耳鳴, ... 於 www.102like.com -

#62.去演唱會「突發性耳聾」!醫:恐永久聽損 - 三立新聞

接近8成(77%)的20歲族群,幾乎天天配戴耳機,而40-49歲族群長時間、高音量的「重度沉浸」用耳比例最高,恐大幅增加耳朵過勞 ... 耳鳴是新冠後遺症? 於 www.setn.com -

#63.去完演唱會竟「突發性耳聾」! 調查:20歲族群聽力退化最快

最新一份「微聽損」調查顯示,接近8成(77%)的20歲族群,幾乎天天配戴耳機,而40-49歲族群長時間、高音量的「重度沉浸」用耳比例最高,恐大幅增加耳朵過 ... 於 times.hinet.net -

#64.娛樂百分百shinee

兩位太可愛了啦超有CP感一起戴髮箍會不會太甜#社內相親#金世正#安孝燮不過 ... 監視器畫面清晰; 到美國看nba 飛秒無刀雷射後遺症今年大學畢業幾年次. 於 ecoages.it -

#65.耳機音量逾90分貝相當於尖銳警笛聲 - 《現代保險》雜誌

萬芳醫院耳鼻喉科蕭舜正醫師表示,長時間配戴耳機,會讓耳朵的軟組織長期接受音量刺激,逐漸使耳朵聽力受損,輕微的聽力受損不易察覺,而通常患者因 ... 於 www.rmim.com.tw -

#66.【瘋3C後遺症耳機聽音樂通勤族聽力受損】之Chord所見

瘋3C後遺症耳機聽音樂通勤族聽力受損」-看了這個篇新聞,乍看之下可能會嚇 ... 常戴耳機聽音樂者,耳機音量須控制合宜☆若習慣用手機或iPod聽音樂,最 ... 於 chordandmajor.pixnet.net -

#67.亞東醫院健康e百科, profile picture

... 今天跟大家分享的就是本院耳鼻喉科的新任主治醫師:吳伯軒醫師 一起來聽聽吳醫師對於✨長時間戴耳機✨有什麼看法吧~ . 耳機後遺症1/聽力障礙年齡急遽下降每7 ... 於 www.facebook.com -

#68.耳機一族看過來!3耳機類型與耳傷徵兆 - Hello醫師

美國國家職業安全研究所(NIOSH)將85分貝設為噪音的底線,85分貝大概就是城市裡的交通噪音。長時間暴露在超過85分貝以上的噪音,將對耳朵造成傷害,舉例來說,大部分的人能 ... 於 helloyishi.com.tw -

#69.耳機後遺症3/哪種款式最安全? 醫師:通過耳道會擴大音量

研究顯示,每7位求診患者中,就有1位是16~20歲的青少年,醫師提醒,捷運公車等環境音十分嘈雜,已達噪音上限,若再戴上耳機聽音樂超過1小時,恐怕就會使 ... 於 www.ctwant.com -

#70.長期戴耳機聽音樂,對聽力有陰影嗎? - GetIt01

但是這個時候已經有後遺症了,右耳無法適應那麼強的底噪,一直疼痛,才想起來耳機戴太久了。想要安靜的話,降噪耳機不要多戴,更好的是找安靜的地方,或者3m耳塞了解一下。 於 www.getit01.com -

#71.長期戴耳機 - Optique republique

但是你知道長期戴耳機聽音樂有可能會造成耳內細菌增多嗎? ... 長期觀看手機直播節目,容易產生眩暈症,而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。 於 optique-republique.fr -

#72.耳鳴重聽因配戴耳機引起醫:遠離噪音可改善| NOW健康

臨床發現,耳朵長時間接受大音量刺激,就容易導致退化。台北市中山醫院耳鼻喉科主任醫師暨宏仁診所院長李宏信醫師表示,時下年輕人將掛耳機聽音樂當作流行 ... 於 healthmedia.com.tw -

#73.久戴耳機的副作用你知道嗎? - 每日頭條

因為結構造型的原因,頭戴式耳機並不會像入耳式一樣深入到內耳,只是緊緊的包裹外耳的通道口。集中傳遞到很薄的耳膜上,沒有一點緩衝餘地,聽神經被刺激得 ... 於 kknews.cc -

#74.用「降噪耳機」聽音樂,可以避免被吃掉聽力? - 大家健康雜誌

戴上耳機跑步或作業,是時下許多年輕族群的生活習慣,但常常因此讓雙耳負擔過大、導致聽力受損的年齡層逐年下降。振興醫院耳鼻喉部專科醫師張智惠表示, ... 於 healthforall.com.tw -

#75.新竹小賈斯汀因耳帶狀皰疹造成左耳聽損40分貝住院10天!21 ...

長在耳朵周圍的帶狀皰疹是很兇狠的,有機會造成嚴重的後遺症。一開始通常單以耳朵疼痛表現,此時沒有水泡狀的皮膚表現喔!但3-5天後會開始在耳殼或耳 ... 於 ent33ent.com -

#76.不只是老年人的專利>>>關於青少年的聽損問題

造成聽力損傷的主因眾多,如不良的生活習慣、耳機音量過大、暴露在噪音環境過久等,都 ... 耳機後遺症1/聽力障礙年齡急遽下降每7位就有1位青少年。 於 www.mimitakara.com.tw -

#77.頭針知識大全 - ttfnews

每次有心事就戴上耳機聽一首自己喜歡的音樂,喝著奶茶吹著夜晚的風,獨自在湖邊 ... 會隨之增加,一些人不幸就會因為做手術留下後遺症等原因,永久地失去了自理能力。 於 ttfnews.org -

#78.耳機哪種不傷耳朵 - Jnele

其實長時間戴耳機對我們的耳機有很大的危害,下面小編就給大家介紹這些危害。 ... 耳機後遺症3/哪種款式最安全?, 醫師,通過耳道會擴大音量, 耳罩式、耳塞式或入耳式 ... 於 www.jnele.me -

#79.嗡嗡嗡…治耳鳴把握6周黃金期

因此,建議耳鳴的患者,除了應及早接受治療之外,也要遠離噪音的工作或環境,例如不要經常戴耳機聽音樂等;同時要調適身心釋放壓力,避免自律神經失調造成內耳產生失衡 ... 於 www.raphaelclinic.com.tw -

#80.耳機一族注意!4 個正確使用習慣避免聽力受損 - Heho健康

現代人手一支手機,耳機更是許多人出門的標配,無論是走在街上或搭乘捷運,都能看到人戴著耳機,享受與世隔絕的世界。然而過度使用耳機,或是忽略音量 ... 於 heho.com.tw -

#81.戴耳机有啥后遗症?? - 百度知道

戴耳机 有啥后遗症? ... 对于戴耳机骑车的朋友还会影响交通安全。 ... 最多不超过1小时,发现有耳鸣和听力下降,应及时到医院检查,并停止使用耳机。 於 zhidao.baidu.com -

#82.耳塞戴久有什麼後遺症? - Mobile01

睡覺時戴耳塞,好好睡喔! ... 文章關鍵字 耳塞 後遺症 ... 耳塞應該無傷大雅,我比較好奇現在市面上號稱睡眠用的白噪音耳機,長時間又長年這樣把白噪音 ... 於 www.mobile01.com -

#83.結果就開始暈? 關於降噪耳機你想知道的事 - 泛科學

文/雅文基金會聽力師張晏銘 絕大多數的人都曾有這樣的經驗,在吵雜的捷運車廂內戴起耳機,不自覺調大音量,讓自己全然沉浸在音樂/影片/Podcast/Clubhouse 的世界裡 ... 於 pansci.asia -

#84.睡覺聽不到聲音

戴耳機 聽音樂會傷害到耳朵,已經是講了許多年的「衛教文」,但許多人並 ... 睡好的後遺症,仔細聽才發現是右耳「突然」聽不見了,會不會就此耳聾了? 於 echoppedescurrys.fr -

#85.耳機後遺症2/通勤族忘情聽音樂超過1小時 ... - 中天快點TV

戴上耳機之後,聲波會直接作用於耳膜,其實頗為刺激耳蝸,如果音量過大就容易造成傷害,關鍵在於噪音持續時間長短,世界衛生組織就建議,每次戴耳機的 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#86.長期戴藍芽耳機恐聽力受損?專家曝真相3情況不適合戴

1.外耳道發炎、有傷口或發炎 · 2.皮膚對矽膠材質過敏,若放入耳道一樣會引起耳道過敏 · 3.處於急性感染合併嚴重耳漏的中耳炎或膽脂瘤,這類耳朵疾病會有許多 ... 於 health.ettoday.net -

#87.為什麼聽力師都建議助聽器要戴兩耳?

在高齡照護領域,預防高齡者跌倒是非常重要的,跌倒造成的後遺症與嚴重性不容忽視。 聽覺剝奪. 長期只有單耳接受聲音的刺激,大腦便會認定未配戴助聽器的耳朵沒有 ... 於 www.drhearing.com.tw -

#88.經常戴帶藍牙耳機對身體有傷害嗎

3、長期使用耳機接聽電話或音樂,由於耳膜與耳機振動片距離很近,聲被傳導範圍小而集中,對耳膜聽覺神經刺激比較大,易引起頭暈、耳鳴、聽力減弱、重聽等 ... 於 bluetoothheadset.pixnet.net -

#89.戴耳機通勤、追劇,全球11億人可能喪失聽力!2習慣避免聽損

戴耳機 通勤、追劇,全球11億人可能喪失聽力!2習慣避免聽損 · WHO推估:將有11億年輕人口未妥善使用耳機造成聽損危機 · 過大的音量持續過久,可能造成內耳中 ... 於 www.edh.tw -

#90.「耳罩式耳機耳鳴」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

與入耳式耳機相比,頭戴式使耳朵 ... ,2020年7月17日— (戴耳機,發霉,耳鳴,耳黴症,耳鼻喉科,吳昭寬醫師) ... 吳昭寬提醒,耳塞式的耳機容易將耳朵營造為潮濕、悶熱的 ... 於 1applefit.com -

#91.低頭族3C商品不離身長期配戴耳機有損聽力 - 健康跟著走

然而,長期配戴耳機的後遺症,恐伴隨耳鳴的產生,若不加以注意將可能導致聽力受損的風險。高分貝聲響損聽力根據物理學原理,聲音由物體振動產生聲波,再經由介質空氣 ... 於 blog.todohealth.com -

#92.長期戴耳機、擤鼻涕太用力小心聽力受損!4種傷耳行為要留意

平常喜歡戴著 耳機 聽流行音樂,一聽就是好幾個小時嗎?當心長期下來會導致你的聽力受損。#聽力#受損#Heho健康▶︎ 閱讀全文【Heho微動畫】長期 戴耳機 、 ... 於 www.youtube.com -

#93.戴耳機聽音樂好享受醫:小心聽力退化 - 金山大橋

除了聽力受損,出現聽力退化外,這些年輕患者更可能會出現耳鳴、眩暈等其他後遺症。預防比治療重要,醫師建議,最好不要使用耳機,如果無可避免,音量應 ... 於 hcdydzj1977.pixnet.net -

#94.為什麼長時間戴耳機會傷害聽力,助聽器一直戴反而會保護聽力?

我們都知道不能長時間、高音量戴耳機,會傷害聽力,那麼同樣是戴在耳朵上聽聲音的,為什麼助聽器卻建議一直佩戴,不但不會越戴越聾,甚至還能保護 ... 於 twgreatdaily.com -

#95.久戴耳機的副作用你知道嗎? - 小熊問答

請耳嗚的病友不仿一試1、長期使用耳機聲音可能導致耳鳴聽力下降3、長時間使用耳機會出現記憶力下降,頭痛、頭脹等2、耳機時間帶久了耳廓會痛, ... 於 bearask.com -

#96.小心「娛樂性噪音」 爆出高血壓和心... - 佛教慈濟綜合醫院

台北慈濟醫院耳鼻喉科吳弘斌醫師提醒,戴耳機要注意音量和配戴時間,即使是音樂, ... 易被人們忽略,熱愛音樂和追求聽覺快感的年輕人最常發生這類噪音帶來的後遺症。 於 app.tzuchi.com.tw -

#97.戴耳機壞處在PTT/Dcard完整相關資訊| 星娛樂頭條-2022年9月

提供戴耳機壞處相關PTT/Dcard文章,想要了解更多戴耳機耳屎、戴耳機會傷 ... 戴耳機耳朵癢 耳機戴久耳朵痛 常戴耳機會怎樣 戴耳機壞處 戴耳機後遺症 ... 於 gspentertainment.com