惡魔獵人4中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦OlgaTokarczuk寫的 怪誕故事集 和池上俊一的 王室英國:國王、海盜與大不列顛的崛起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《失落的方舟:LOST ARK》官網也說明:『職業介紹』獵人出擊! 失落的方舟:LOST ARK 2022.12.05 ... 惡魔間也有恩怨?|GM說世界觀EP2. 失落的方舟:LOST ARK 2022.12.05 ... 官方電影CG宣傳影片.

這兩本書分別來自大塊文化 和世潮所出版 。

景文科技大學 視覺傳達設計系數位文創設計碩士班 蔡進興、廖崇政所指導 林承諺的 遊戲產業角色裝備設計實作探討 (2020),提出惡魔獵人4中文關鍵因素是什麼,來自於遊戲產業、角色設計、裝備設計。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 陳昭如所指導 莊嘉強的 在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016) (2019),提出因為有 原住民族社會運動、法律動員、法律構框、法律機會結構、法律史的重點而找出了 惡魔獵人4中文的解答。

最後網站惡魔獵人4 覺醒『デビルメイクライ4 覚醒』エンターライズ ...則補充:在各大遊戲平台暢銷之《惡魔獵人4》的時間序設於2代之前。魔劍教團是城塞都市「弗杜那」( Fortuna 的信仰組織,崇拜挺身為人類對抗魔界大軍的斯巴達( Sparda, ...

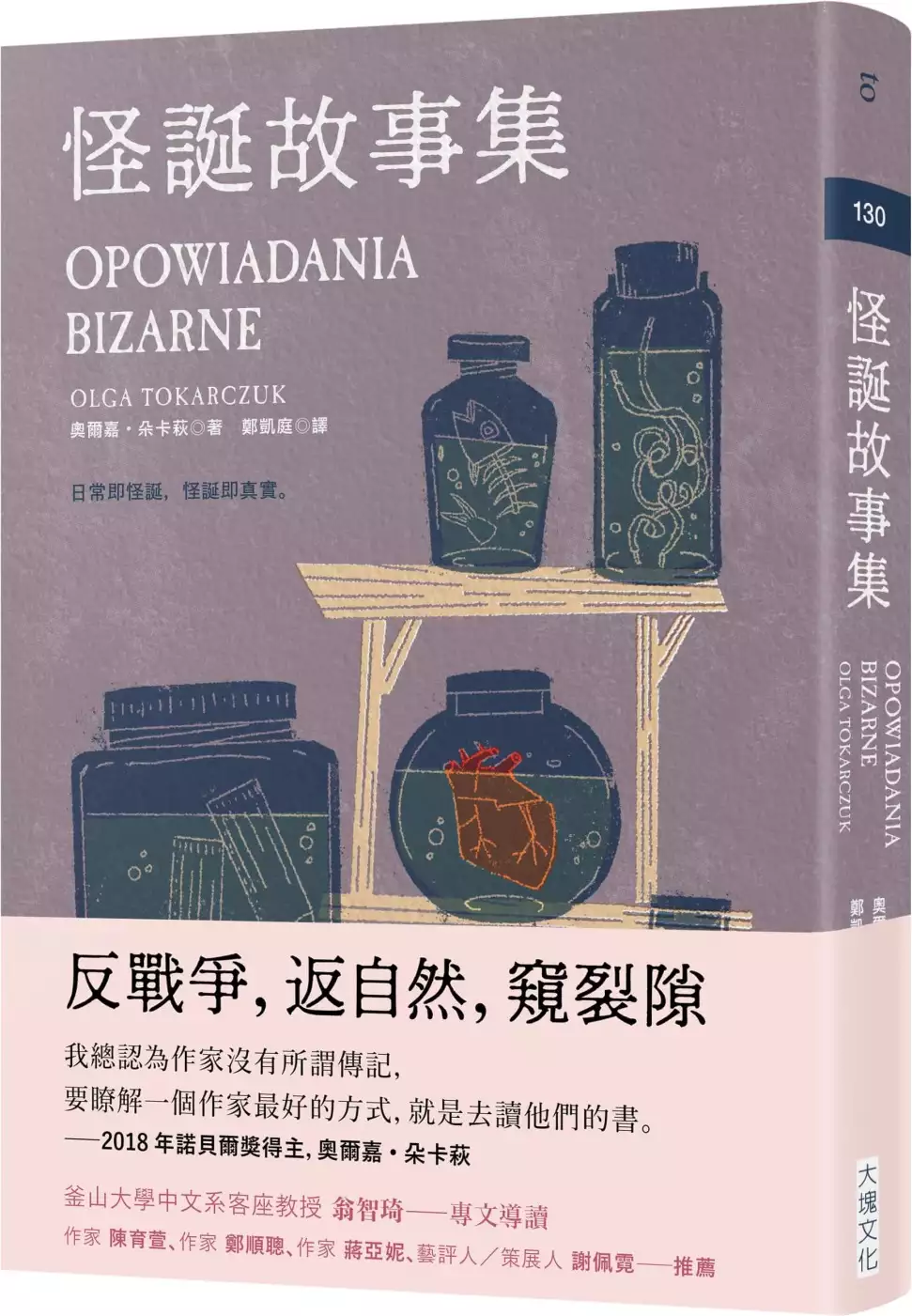

怪誕故事集

為了解決惡魔獵人4中文 的問題,作者OlgaTokarczuk 這樣論述:

反戰爭,返自然,窺裂隙 我總認為作家沒有所謂傳記,要瞭解一個作家最好的方式,就是去讀他們的書。 ――2018年諾貝爾獎,奧爾嘉.朵卡萩,作家自介 日常即怪誕,怪誕即真實 朵卡萩的文字總有一種如夢似幻的質地。你會想,倘若佛洛伊德寫小說,大抵就是這個風格。一口氣讀畢,有如歷經一場華麗而瘋狂的夢。然而,朵卡萩身為文學大家,筆鋒卻兼寫巨觀和微觀。本書收錄作品〈綠孩兒〉中,她藉所謂世界中心的醫生,對比與自然共生的孩童,娓娓道來人類面對自然的傲慢與無知,並批判爭戰無足輕重,有如茶壺裡的風暴。〈人類假期日曆〉則壯大世界觀,創造一個似真非真的全球信仰,並依照其唯一聖人的死而復生、再死再

生,規定出全人類的休憩、敬拜與工作日。最終,當故事走到高潮,關於這個信仰最大的祕密將被揭露。接著,她的筆鋒一轉,改談日常裂縫與歪曲。那是在她提出前你難以看見、提出後則難以忽略的細節惡魔。〈醃漬物〉述說啃老族在母親死後找到她遺留下的醃漬食品,並一一享用,卻從不問這些食物是母親懷著關愛留給他――還是惡意?〈車縫線〉中喪妻的老人發現身邊一切在妻子死後瞬間變樣,自己彷彿被時間和全世界拋下。但或許,只是他不想太快前進,仍想留在過往。 現實世界的神話國度,超脫類型的文學奇想 無論篇幅長短,世界觀是小或大,唯一相同的是開放結局。這是她給讀者的善意空白,讓思緒能夠迴盪再三。因為文學從來不給句號

,而是問號,是一種開拓新思路的意圖。朵卡萩的每一篇故事都是一種叩問,她要看書的人用心接招,因作品不是印刷成冊就結束,而是必須在讀者腦中才得以完成。 本書特色 諾貝爾文學獎得主奧爾嘉.朵卡萩繼《雲遊者》後,又一波蘭文直譯繁中作品。 10個怪誕短篇,10個現實與超現實間的縫隙。 各界推薦 釜山大學中文系客座教授 翁智琦教授――專文導讀 作家 陳育萱、作家 鄭順聰、作家 蔣亞妮、藝評人、策展人 謝佩霓――推薦

惡魔獵人4中文進入發燒排行的影片

今晚美服 9.1劇情 跑一遍 看下動畫 中文的

➤Youtube精華➤ https://www.youtube.com/c/DrHoliday1977

➤Twitch直播➤ https://www.twitch.tv/Holiday1977

➤Facebook➤ https://www.facebook.com/dr.holiday1977

➤About me➤ https://reurl.cc/D9Q3LO

➤Youtube純直播新頻道➤https://reurl.cc/qg0klD

➤Donate贊助支持➤ https://joy.link/holiday1977

==============================

《魔獸世界》(英語:World of Warcraft,縮寫作 WoW),簡稱魔獸,是由暴雪娛樂製作的一款大型多人在線角色扮演遊戲。魔獸世界的劇情開端點是在《魔獸爭霸3:寒冰霸權》結束之後的故事。

暴雪於2001年9月2日宣布製作魔獸世界。魔獸世界於2004年年中在北美公開測試,同年11月23日,魔獸跨媒體製作系列10周年之際,魔獸世界在北美與大洋洲正式發行。

遊戲的第一部資料片,《燃燒的遠征》於2007年1月16日發布;

第二部《巫妖王之怒》於2008年11月13日發布;

第三部《浩劫與重生》於2010年12月7日發布;

第四部《潘達利亞之謎》於2012年9月25日發布;

第五部資料片《德拉諾之霸》於2014年11月13日發布;

第六部資料片《軍臨天下》於2015年8月6日公布計劃,並在2016年9月1日正式發行;

第七部資料片《決戰艾澤拉斯》於2017年11月4日發布消息,並將於2018年8月14日正式上線。

截至2008年底,全球的魔獸世界付費用戶已超過1250萬人,被收錄至《金氏世界紀錄》。2008年月,魔獸世界在全世界網絡遊戲市場佔有率為62%。

職業

魔獸世界共有十種職業,分別是戰士Warrior、聖騎士Paladin 、牧師Priest、法師Mage、術士Warlock、獵人Hunter、薩滿Shaman、德魯伊Druid、盜賊Rogue,以及首個英雄職業:死亡騎士Death Knight (必須有等級55以上角色才可以創造,創造完畢後的死亡騎士會從55級開始遊戲)。

隨著潘達利亞迷霧的揭開,熊貓人與其他種族交流,也帶來了全新職業武僧Monk。

資料片:軍臨天下中,開放了第二個英雄職業:惡魔獵人Demon Hunter,使用雙戰刃,將惡魔力量反過來對付敵人的輸出&坦克職業。

角色、種族

《魔獸世界》中有13個種族可供選擇,每個種族的角色都可以選擇性別、髮型、臉型和特徵。這些種族又被分為兩個對立的陣營:聯盟和部落,在遊戲裡對立陣營因為語言不通無法直接溝通。

• 聯盟陣營(Alliance)由人類(Human)、矮人(Dwarf)、夜精靈(Night Elf)、地精(Gnome)、德萊尼(Draenei)以及狼人(Worgen)組成。

• 部落陣營(Horde)由獸人(Orc)、牛頭人(Tauren)、食人妖(Troll)、亡靈/被遺忘者(Undead/Forsaken)、血精靈(Blood Elf)、哥布林(Goblins)組成。

• 中立陣營(Alliance/Horde):熊貓人(Pandaren)。

#經典版 #懷舊服 #浪哥魔獸直播紀錄 #classicWoW

#戰士 #warrior #WOW #WorldofWarcraft

#經典服 #浪哥 .

#WorldofWarcraft #Gaming #BurningCrusade

#Shadowlands #WoWClassic #MMORPG #Classic #WoW #PvP #Warrior

TBC 燃燒的遠征 70 80 85 #實況 #經典舊世 #60年代 #70年代

遊戲產業角色裝備設計實作探討

為了解決惡魔獵人4中文 的問題,作者林承諺 這樣論述:

現在資訊發展快速的時代,手機電腦網際網路的流通互聯網的科技進步下人與人之間的交流更為的緊密,而不像傳統書信只能靠文字來表達,網路世界的流通更能交換人與人彼此的互相,信任以及合作透過虛擬的世界更能表達出人們之間的感情交流,一個虛擬世界可以透過社群網站,故事編劇透過遊戲角色讓人與人、人與電腦交流,更深入情境。遊戲製程中的美術設計賦予遊戲世界觀,更豐富角色特色個性,遊戲程式是表現出這個遊戲的身體,而角色是賦予這個遊戲本身靈魂,好的數位程式、好的美術設計、角色設計才能把一個遊戲表現的淋漓盡致。本研究的文獻探討分為四個部分,第一部分整理分析日本幕府時代角色所穿著的衣物及外觀;第二個部分整理分析歐洲中古

世紀的角色外觀盔甲;第三部分整理分析現今人物所穿著的服裝及外觀;第四部份是分析未來世界人物所裝備盔甲以及樣貌。加深了解遊戲本身的角色設計,賦予的真正意義遊戲本身故事架構,藉由虛擬世界遊戲所編製的世界觀,所創出的角色人物讓玩家更深入情境了解本身的故事。研究主旨從文獻探討中從四個時代,從中選擇一個並製作3D遊戲人物,做出符合設定好的時代背景,期望通過此研究,提升3D遊戲角色設計內涵,更精進達到業界所要求的水準。

王室英國:國王、海盜與大不列顛的崛起

為了解決惡魔獵人4中文 的問題,作者池上俊一 這樣論述:

日本義大利外務省Premio Marco Polo獎賞得主 知名歐洲中世紀研究專家 池上俊一 歐洲史系列著作英國篇,繁體中文版隆重上市! 征服王威廉一世、海盜女王伊莉莎白一世、惡魔學者詹姆士一世、平民王喬治三世……深掘各具個性的英王們,就能逼近現代英國的真面目。 談到英國,或許會先想到帶領英國走向巔峰的兩位女性一一伊莉莎白一世及維多利亞女王。 邁入二十世紀後,因大憲章的緣故,使皇室權力大減,歐洲王室陸續被廢止或形式化,但英國卻只有兩成名眾想廢除王室制度,改為選用共和制。 特別的一點是,英國是議會制民主主義的祖國,是全世界很快實現政治近代化的國家,即便如此

,英國長時間擁有乍看之下與民主主義不相容的王制,現在仍是以國王為君主的王國。在如此特別的憲政狀況中,王族如何成為不可或缺的存在。 追溯以英王為主的政治史·制度史流變,才能理解現代英國為何是這樣。 ‧英國女王是海盜! ‧食物難以下嚥是戰略 ‧愛喝茶到引發戰爭 ‧推理小說的興盛是因為厭世 ‧「英國不是歐洲!」 原來這才是英國! 作者簡介 池上俊一 1956年,出生於愛知縣,東京大學研究所綜合文化研究科教授。專攻西洋中世紀‧文藝復興歷史。 因父親(現代中國政治研究者)工作的關係,對幼年時代沈浸在中國裡的家庭的反作用而對歐洲使感興趣。研究法國與

德國的中世紀文化史‧宗教史。旅途中造訪了義大利,深受其溫暖的人情與美味的料理所吸引,深陷入研究義大利中,執筆岩波青少年新書《吃出來的義大利史》《王室英國》《森林、山川與德國》《甜點裡的法國》,成為以各國象徵物追溯歷史的人氣系列作。 譯者簡介 楊玉鳳 國立中央大學中文所畢。喜歡文字,喜歡旅遊。期望過上晴耕雨讀的好日子。 [email protected] 前言 第1章 紛擾混亂的王國 從盎格魯撒克遜諸王到聖愛德華王 西元四○○左右∼一○六六年 羅馬人撤退/七王國時代/丹麥日耳曼人的侵略與阿佛烈大帝/克努特的北海帝國/蘇格蘭的阿爾巴王國/聖奧古斯丁傳教

士與凱爾特系修道院的任務 第2章 說法文的「帝國」國王們 從威廉一世到約翰無地王 西元一○六六∼一二一六年 諾曼征服英格蘭/集權式封建制度的滲透/《末日審判書》/亨利一世的治績/史蒂芬VS瑪蒂爾達/何謂「安茹帝國」/亨利二世治下的統治機構/征服愛爾蘭與威爾斯/威爾斯的傑拉德探訪記/熱衷於十字軍的獅心王理查/國王是法國人/《大憲章》的意義/農民生活/蘇格蘭的動向/亞瑟王傳說誕生/創造奇蹟的國王 第3章 法律‧議會‧立憲君主 從亨利三世到亨利七世 西元一二一六∼一五○九年 牛津條例/「威爾斯王子」與蘇格蘭的侵略/熱衷於騎士道的國王/崇敬聖喬治/模範議會/寵臣跋扈/開始百年戰爭/瓦特‧泰勒農民

起義/百年戰爭結束/玫瑰戰爭—無休止的互相殘殺/都市的商人與工匠/羅賓漢傳說 第4章 確立專制主義與文藝復興 從亨利八世到詹姆士一世 西元一五○九∼一六二五年 亨利八世的對外政策/英國國教會誕生/《至尊法案》與《禮拜統一法》/伊莉莎白時代的文藝復興/海盜女王/蘇格蘭以長老宗為國教/惡魔學者—詹姆士一世/紳士抬頭/受認可的階級社會/《濟貧法》與怠惰的窮人 第5章 革命帶來的結果 從查理一世到喬治三世 西元一六二五∼一八二○年 處死國王,不列顛內戰/克倫威爾成立共和制/擴大殖民地政策/王政復辟/光榮革命/西班牙王位繼承戰爭與成立大不列顛王國/議會內閣制的發達/國王是德國人/平民喬治/殖民地戰爭

、與法國的對立/「英國國民」的形成/愛爾蘭的走向/英國淑女喝紅茶/啤酒與琴酒/從圈地運動到工業革命/美麗的庭園/植物獵人的活躍/豐功偉業的象徵—動物園/個人主義者的社交/慈善的深層/福利君主制/勇猛卻無慈悲的人們/身為軍人的國王/淡泊的英國人/為死亡所吸引的人們/公學的任務/重視現實的經驗論/功利主義的思想家們/充滿幽默的英國人/賀加斯的諷刺畫/諷刺文學的興盛/鬥雞‧逗熊遊戲‧獵狐/愛護動物與出現寵物狗/創造國民性的時代 第6章 大英帝國的建設 從喬治四世到愛德華七世 西元一八二○∼一九一○年 天主教解放/修改選舉法/維多利亞時代的帝國建設/道德的君主制/光榮的背後/遲一步的女性解放/「白

人職責」論/「想像的帝國」與榮譽/切割統治的拿手本領/淑女旅行者/不在意味道的國王/英國料理很難吃?—味覺破壞教育/倫敦萬國博覽會/死前要再去一次PUB/只要家庭舒適就好/美麗的英國風景/公平競爭的精神/板球‧馬球‧賽馬與近代運動的發源/從哥德小說到推理小說/英國皇家認證/西裝的誕生 第7章 陪跑媒體的大眾王 喬治五世到伊莉沙白二世 西元一九一○年∼ 第一次世界大戰與工黨興起/愛爾蘭問題的結果/傳聲國王/第二次世界大戰與解體的帝國/福利國家的未來/鐵娘子的挑戰與之後/努力開放王室/蘇格蘭獨立運動與脫歐的衝擊/英國的政治制度與國王的職責/英國國民的代表—國王 結語 英國王室譜系圖 英國史年

表 前言 大家對英國王室感興趣嗎? 一定有很多人緊盯著在電視上出現的威廉王子、凱薩琳(凱特)王妃以及小喬治、小夏綠蒂的可愛身影。其實在電視及雜誌等媒體上,英國王室非常受歡迎,很吸引觀眾與讀者。本國英國自不用說,舊大英帝國以及組成現在大英國協(共同體)的人都有高度的興趣。 可是以日本為首,在地理、歷史上都與英國相距遙遠的各國中,如此受到注目與愛戴的王族,即便在如此廣大的世界中也找不出第二個。雍容華貴,而且既幽默又和藹可親,因此被愛戴可說是理所當然,但即便如此還是讓人覺得有些不可思議。 全世界之所以都對英國王室懷有敬意、喜愛與好奇心,最主要應該是因為英國國民以身作

則。而英國國民所愛的,除了王子、王妃與其孩子,還有國王及女王。 如在二○一二年六月三日的倫敦,於慶祝女王伊莉莎白二世即位六○週年一環的「泰晤士河慶典」中,即便下著傾盆大雨,還是有幾十萬人撐著傘、穿著雨靴,陸續走向有六、七○艘船在舉辦祝賀儀式的泰晤士河,氣氛很熱鬧。長壽的伊莉莎白女王已經歷過好幾次同樣的情景了。 近年來,英國約有兩成的人想廢除王室制度,改為共和制,但似乎大半的英國人都想保留王室制度。 這其中,女王應該有做了很大的努力。女王沒有因首相的問題或在政治上有所失敗,因此沒有報紙或其他媒體會認真地與這樣的女王敵對。但是即便如此,女王的人氣也並非一直居高不墜。

伊莉莎白女王在位期間曾發生過好幾次危機,最大的危機是在一九九七年,深受百姓擁戴的黛安娜前王妃,因車禍意外去世。 女王與王室對待前王妃的冷淡態度,引發了國民的怒火。 女王很快就承認過錯,並向國民發表演說,稱讚黛安娜的溫柔以及對兩位王子的奉獻,並且說,即便沒見過黛安娜的人,也絕對不會忘記她。 這份演說奏了效,加上王室不斷的努力,不僅是伊莉莎白女王,連深受責難查爾斯王子,也回復了人望,變成更受「國民喜愛的王室」。 邁入二○世紀後,歐洲的王室都陸續被廢止或淪於形式化,但英國王室至今仍有極大的存在感,以及極高的人氣。之所以如此的原因,要看過歷經千百年來的「歷史」才會明瞭

。 在此的關鍵是,始終不變的傳統以及持續改變的適應力。 不過,對於日本人來說,若覺得對英國王室與英國這個國家比起其他諸國來得更有親近感,其原因之一可以舉出日本皇室與英國王室間有著長久往來的親密關係。明治以後,尤其是締結了英日同盟(一九○二年)後,兩王室‧皇室就變得非常親密,不僅會互相訪問、參加儀式,日本的皇室中也有許多人去英國留學。 此外,還有另一項理由是讓日本感到跟英國很親近的,亦即同樣抱有「同是小島國,卻作為先進國領先世界」的驕傲,而且對日本來說,在這點上,英國是不容錯過的最佳範本。 這可以追溯到明治時代。從江戶進入明治後,政府躍躍欲試地想邁向近代化,此時,

作為政治體制與教育制度模範的,英國是首選。 明治的知識分子認為,應該在日本實行兩院制的議會政治與立憲政治一類政治體制,所以去視察了英國的議會、讀了相關的專門書籍,並且寫了傳播這些知識的文章。 在經濟面與社會公共建設,也就是鐵道、地下鐵的整備等,也是以英國為模範。為了能接接受近代知識與技術,還到各國以「聘用外國人」的名義招攬專家前來日本,而人數最多的就是英國人。 有為的日本年輕人們,並沒有乾等著歐洲人來到日本。 他們為了求取世界上的知識,前往外國成為留學生,尤其是英國各地(牛津、劍橋、格拉斯哥)。總之,英國對日本明治以後的富國強兵政策最具影響力,成為日本工業、教育

、軍事上的模仿對象。 如上所述,英國與日本關係匪淺,在本書中,會依據英國主要國王的事蹟,詳述英國從古代末期到現代的政治‧國家組織、社會狀態,以及庶民的生活文化等。 不過,要從哪裡開始講起「英國的王室」呢? 或許大家印象比較深刻的是,一○六六年統治法國諾曼第地方的公爵威廉,他入侵英國即位為英格蘭國王威廉一世,透過「諾曼征服英格蘭」而建立起強大的王權。但也有一說是,現在王室的「血統」是繼承更早幾百年前的威塞克斯王族的血脈,而且若考量到社會與政治的組織結構,就一定會接觸到盎格魯撒克遜時代與其國王們的事蹟,因此在第1章中,也會談到諾曼征服英格蘭以前的盎格魯撒克遜時代。

還有一點希望大家注意,那就是「英國」這個詞的模糊性。現在的「英國」這個國家,正式名稱是「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」,是由英格蘭、威爾斯、蘇格蘭以及北愛爾蘭四個在歷史、民族組成上都不同的「國家」所構成。 而且威爾斯、蘇格蘭、(北)愛爾蘭與英格蘭合併的時間以及方式都不同,與國王間的關係也各不相同,其實非常複雜。 本書會以有八四%人口,可以說是多數派的英格蘭為主來探尋歷史,但我們也會關注並敘述其他三個地方不同的個性,以及為了與英國合併成一國所經歷的苦難與付出的努力。 在英國複雜的歷史中,政治制度的發展看起來很順利。 就世界史的觀點來看,解明君主立憲制是如何打造出安

定的政治體制,以及是如何展開此制度,也非常重要。英國是議會制民主主義的祖國,包含日本在內,也是全世界很快實現政治近代化的國家。 可是即便如此,英國長時間擁有乍看之下與民主主義不相容的王制,現在仍是以國王為君主的王國。 本書的目標就是詳述在這樣的憲政體制下,王族如何成為不可或缺的存在。本書還有另一個目標,就是解明一般英國人在歷史中形塑而成的生活及心理狀態。 國王與一般庶民乍看之下相距甚遠,實際上,這一面也很廣泛,而要探尋國王的歷史,我認為不外乎就是要去探尋英國國民的歷史。 英國傳統是貴族‧階級社會,就算現在是民主社會,像這樣身分社會的餘韻,仍一直作為一種成規及感覺

殘存著。 王室自不用說,現在仍位在貴族階級的頂點,既是貴族階級損益與活動的模範,也是代表。可是頗具深味的是,考察英國的國民性時,我們可以發現,無關乎這樣的階級性,對於做為菁英統帥全國的國王與其周遭人士來說,他們會以更尖銳的形式表現出與一般民眾相同的性情。 不單如此,他們以身作則推廣到庶民圈的事情與性情其實有很多。而且國王總是對一般民眾的動向與傳言很敏感。 尤其到了近代,公眾媒體很發達,一旦輿論這要素決定了政治動向,相較於遙遠又神秘化的存在,國王更是以好家人的形象廣為人知,王室本身似乎也在努力逐漸變得庶民化。 王室在成為諷刺畫之前,會先成為庶民習俗與性情的象徵。

所以本書中,不只追溯以國王為主的政治史、制度史流變,亦意圖透過代表現今英國人的國王,展現出英國歷史中的流變文化與心性特徵。 羅馬人撤退 接下來我們要以國王為主來談英國史,但因為前述的原因,所以就從盎格魯撒克遜時代開始。在這個時代中,英格蘭各地都有王國割據,而且考量到英國的語言、文化、社會、宗教等,中世紀前期的時代就顯得頗為重要。 自太古時代起,英國(不列顛群島)就有人居住。此外在西元前二二○○年左右∼一九○○年左右,加入了被稱為貝爾陶器人的戰士,他們因留有保存到現在的巨石紀念物(巨石陣)而廣為人知。 青銅器時代末期,進入西元前七世紀後,凱爾特人從大陸渡來,在這時代來到英國的古凱爾特人

被稱為「不列顛人」。那時,不列顛人約分有三○個部族。 在接下來的鐵器時代,戰爭頻繁,因此人們建立了許多山丘上的要塞。大半住民都是農民,但也有會製作美麗工藝品的靈巧工匠。 西元前五五年與五四年,羅馬的凱薩侵略了不列顛島,打敗了凱爾特人,但突然發生了必須回到羅馬帝國行省高盧的事件,羅馬軍於是提出以繳納年貢為條件而撤兵。 可是西元四三年,克勞狄皇帝時期,羅馬軍再度於英格蘭東南方登陸,在各地展開了占優勢的戰爭,征服了凱爾特人,統領自亨伯河到塞文河口一帶。 羅馬人在倫敦、約克、巴斯、艾希特、林肯、萊斯特、格洛斯特、曼徹斯特等地,打造留存到現在的都市基礎、道路建設,同時也是他們導入了法律。 關於英國史,不

得不說,留下了頗為龐大的羅馬遺產。 西元一二二∼一三二年,皇帝哈得良在自己支配所及以及未支配之處的界線,也就是現在的蘇格蘭與英格蘭之間築起了長城。可是在三世紀中左右,羅馬衰退,也放鬆了對不列顛島的統治。 四世紀後半葉,凱爾特人與蘇格蘭人從蘇格蘭南下,而薩克遜人也從大陸進入。四一○年,西羅馬皇帝霍諾留(Flavius Honorius Augustus)沒有多餘心力可以派遣新的軍隊,於是命令不列顛各城市進行自主防禦。 事實上,羅馬已終止了對不列顛島的統治。在這種無政府狀態下,分成不同部族的不列顛人開始了紛爭。 在這過程中,他們各自向北方的日耳曼人求助,於是五∼六世紀從現在的德國、南丹麥等地,屬於

日耳曼人一派的盎格魯人、撒克遜人、朱特人等紛紛到來。

在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016)

為了解決惡魔獵人4中文 的問題,作者莊嘉強 這樣論述:

臺灣原住民族社會運動自1980年代逐漸興起,並在三次還我土地運動與憲法正名運動達到高峰;在此過程中,部分帶領運動的原住民知識菁英亦於1990年開始提倡「部落主義」的草根回歸運動路線,開啟了臺灣原運的路線分歧。既有的研究大多採納泛原運動/部落主義的二分架構理解原運,並在1996年原民立委推動設置原民會的經驗基礎上,體制內/外的區分亦成為研究者所時常援引的分析架構。當泛原與體制內路線被強化為政治權利運動,使得部落主義與體制外路線逐漸忽視法律與社會運動的關係時,這兩組的區分架構亦同時忽視了不同運動路線的共通性與動態互動。本文立基於法律與社會運動研究基礎,以法律動員理論的觀點重新梳理臺灣原運的發展過

程,強調運動過程中法律、運動者與社會運動間的動態互動。本文以法律機會結構作為歷史分期的基礎,提出不同於既有研究的臺灣原運發展史,由1983年《高山青》的原運組織行動作為研究起點,並提出四項對於原運發展重要的轉捩點:1991年因應憲法時刻進行憲法動員,1997年原住民族集體權入憲與原民會成立,2005年原基法通過,以及2016年第三次政黨輪替所帶來的原住民族轉型正義推動政策。 第二章〈拒當中華民國的「同居人」:現身於法律的原住民族(1983-1991)〉,以1983年台大原住民學生創辦《高山青》刊物為起點,其開啟爭取原住民族權利的組織與動員契機,並在1984年成立原權會後成為早期原運的領導組織

。僅管處在戒嚴時期的不利法律機會結構下,運動者除了進行非正式場域法律動員外,仍然善用《請願法》的行政遊說管道,並在議題性質與運動盟友的策略下完成了多次的行動訴求。而到了1987年,除了解嚴所帶來的法律機會結構外,先前的法律動員經驗與歷史偶然性,亦加促成了反東埔挖墳運動與推倒吳鳳神話運動中的法律動員,不僅成為後續推動正名權與土地權的濫觴,也開啟了原運在正式場域法律動員的策略使用,以及部落抗爭的路線分歧。然而,兩次還我土地運動作為土地權利的立法遊說與行政遊說,以及1988年後部落抗爭的幽微法律動員策略,卻也突顯出法律在原住民族權利的真空狀態,所導致的不利法律機會結構;進而,書寫權利與挑戰既有法律的

限制,成為原運法律動員的方向。 而1990年司法院釋字第261號解釋所開啟的憲法時刻,提供憲法動員的有利法律機會結構。第三章〈從無「法」可用到想方設「法」:憲法動員與部落抗爭的上下合擊(1991-1997)〉,則以原運憲法動員的1991年為開端,探究運動者透過修憲管道將推動權利入憲、創造原住民族權利憲法資源的過程。原運在長老教會與民進黨等盟友的協力下,從表達聲明、書寫草案到提案成功進入修憲,原運除了在憲法動員策略上的逐漸熟稔外,亦在過程中展現了原運內部及盟友間的差異所導致的潛在衝突。在1991年至1997年的四次修憲時刻中,原運除了憲法運動之外,亦有第三次還我土地運動、反蒙藏委員會及設置專責

機構的行政與立法遊說法律動員;這些行動一方面是憲法動員的遺續,另一方面也影響了憲法動員的發展而產生動態互動。然而另一方面,原運積極參與正式場域法律動員的過程與成果,亦帶來了反挫與國家打壓的後果,例如作為反制運動的平權會,以及原運領袖遭受《集會遊行法》起訴的窘境;而這些行動亦與1991年後的部落抗爭存在著緊密關聯。本文透過法律動員理論爬梳本時期的原運,亦發現反挫、反制運動、國家打壓與運動路線分歧等看似阻礙運動發展的情況,事實上亦可能刺激原運的擴大動員與深化論述,對於運動並非只有負面意義。 第四章〈要名也要份:國家承諾的得失與實踐(1997-2005)〉,則在說明原運歷經四次憲法動員、於獲得設立

原民會與原住民族權利入憲等國家承諾後,進一步透過法律動員實現承諾的內容。原住民族集體權的基礎架構在1997年納入憲法增修條文內;憲法條款中關於「民族意願」與「地位」等有待詮釋的概念,輔以1996年原民會成立的自我治理意義,開啟原住民社會自主設置民族議會的運動潮流,除了成為推動自治權的基礎、並強化各族的民族認同外,亦呈現出了各族內部的身分差異。而在2000年政黨輪替後,陳水扁所簽署之新夥伴關係與再肯認定協定作為國家的原住民族政策,以及運動者進入原民會體制內的法律機會結構下,看似有利於運動者向中央政府進行行政遊說的法律動員策略;但在諸如民族認定、保留地管理條例、自治法與原基法立法的各項議題上,卻再

再顯現出政府對於原住民族權利保障的妥協與矛盾。這一方面突顯出行政機關本位主義作為限制原住民族權利的結構性因素,另一方面也呈現出民進黨在原民議題上內部差異與利益聚合態度。本時期原運訴求國家落實在憲法與新夥伴關係所給予的承諾,但在自治的議題上缺乏內部共識與國家支持、在土地議題諸如亞泥與BOT案的發展中土地權仍舊遭受侵害、在正名議題上亦在原民會的差異態度上產生分裂;國家的消極態度與運動者的分歧,使得國家承諾的落實仍存在著距離。 然而2005年透過原民立委政治角力下所通過的《原住民族基本法》,卻為前述未能實踐的國家承諾跨出重要的一部。第五章〈捏塑權利:「落實原基法」的法律動員(2005-2016)〉

,指出原基法作為政治協商的結果,形式上雖然納入了包含自治權、土地權、自然資源權、文化與社會權等等的保障;但此些權利的實質內涵與意義,在立法過程中尚未有充分的討論,進而仍有待透過本時期中各個正式場域法律動員,其援引法律資源與權利構框的過程來加以填補。原基法第自治權與傳統領域權的委託立法,提供了自治法與土海法的行政遊說與立法動員機會;原基法第21條所保障的諮商同意權,則成為BOT案與礦業等開發案中保障原住民族土地的制度設計,為亞泥議題與反BOT案的原運及環運提供不同以往的法律資源與權利構框,並在環評的行政遊說中嶄露頭角;原基法第19條的自然資源使用權,則與《森林法》、《野生動物保育法》與《槍砲彈藥

刀械管制條例》等法規產生競合,並在族人遭到起訴的「被動司法動員」上,成為重要的法律資源;而平埔正名運動發展過程中,則是將兩公約與原基法連結,訴求並建構自我認同權的樣貌。換言之,原基法一方面是促成行政遊說、立法遊說與司法動員的契機,另一方面亦是連結憲法與國際法原住民族權利論述的接點。 透過法律動員理論爬梳原運的發展,本文將進一步指出,運動者在身分與認同上差異,影響了其對於法律動員策略與運動路線的選擇,進而改變了原運的發展樣貌。而相反過來,原運法律動員的過程與成果,亦會再次影響既有的法律機會結構、運動者的法意識,並進一步參與形塑了原住民族內部的多元交織性與階序性認同。

想知道惡魔獵人4中文更多一定要看下面主題

惡魔獵人4中文的網路口碑排行榜

-

#1.Webtoon

週一; 週二; 週三; 週四; 週五; 週六; 週日 ... 深受醜陋外貌所苦的我,某天突然遇見了一位惡魔向我提議玩場遊戲,只要按一下就可以打造出自己想要的外表? 於 www.webtoons.com -

#2.惡魔獵人4下載中文版-鬼泣4下載- 動作遊戲單機討論

惡魔獵人4 的時間序設於1代及2代之間。又可稱為鬼泣4,英文為Devil May Cry 4日語為デビルメイクライ4。這裡有個人稱魔劍教團的組織,信仰著神秘無比的 ... 於 155384.co -

#3.《失落的方舟:LOST ARK》官網

『職業介紹』獵人出擊! 失落的方舟:LOST ARK 2022.12.05 ... 惡魔間也有恩怨?|GM說世界觀EP2. 失落的方舟:LOST ARK 2022.12.05 ... 官方電影CG宣傳影片. 於 lostark.mangot5.com -

#4.惡魔獵人4 覺醒『デビルメイクライ4 覚醒』エンターライズ ...

在各大遊戲平台暢銷之《惡魔獵人4》的時間序設於2代之前。魔劍教團是城塞都市「弗杜那」( Fortuna 的信仰組織,崇拜挺身為人類對抗魔界大軍的斯巴達( Sparda, ... 於 www.8tw.com.tw -

#5.惡魔獵人4 - 序幕與歌詞(Devil May Cry 4 - Prologue with lyrics)

惡魔獵人4 - 序幕與歌詞( Devil May Cry 4 - Prologue with lyrics) ... 暮光之城4 主題曲:年輕歲月─ 遺忘(Green Day - 04:58 ... 中文 B1 中級. #4 ... 於 tw.voicetube.com -

#6.【Microsoft 微軟】XBOX ONE 惡魔獵人HD合輯 ... - momo購物網

【Microsoft 微軟】XBOX ONE 惡魔獵人HD合輯/ 惡魔獵人4 特別版同捆-數位下載版(G3Q-00479) · #多人遊戲 · #PS5 · #Switch · #單人遊戲 · #SONY 索尼 · #微軟 · #Nintendo 任天堂. 於 m.momoshop.com.tw -

#7.可以欣賞到Mamono Sajin Rise 世界觀的住宿方案現已推出 ...

此外,還出現了可以享受《怪物獵人崛起:Sunbreak》世界觀的住宿方案, ... 去年2022 年4 月在京都舉行的“Airou Kitchen FROM Mamono Sajin Sakaba”以 ... 於 funglr.games -

#8.Devil May Cry 4 refrain 惡魔獵人4 - Dr.愛瘋- 三嘻行動哇

大陸沿岸地區的要塞都市弗杜那(Fortuna)。 這個市街與周圍的各國保待著距離互無往來,擁有與其他區域不同的文化和獨自的宗教信仰 ... 於 app.yipee.cc -

#9.惡魔獵人4特別版卡 - Ssakyjov

$700. 【PS4】☆惡魔獵人DMC 日英版遊戲片. $500. 【PS3】☆愛絲卡&羅吉的鍊金工房中文版遊戲片. 《鬼泣4特别版》有些玩家反应游戏经常会停止工作,没法玩,那么应该怎么办 ... 於 ssakyjov.cz -

#10.惡魔獵人5 中文 - Maqurein

PC版可以進遊戲直接設置,PS4 惡魔獵人5 中文設定. ... 的動作冒險遊戲,為《惡魔獵人》系列時隔6年的全新續作,遊戲的故事背景發生在《惡魔獵人4》幾 ... 於 821195353.maqurein.nl -

#11.《惡魔獵人4》1~完結台詞中文翻譯(含隱藏劇情+動畫+圖)

【惡魔獵人4】詳細中文翻譯 Visit //photo.xuite.net/ 【PS3】480&720&1080畫面比較 Visit //photo.xuite.net/ 【PS3】PSN註冊教學 Visit //photo.xuite.net/ ... 於 blog.xuite.net -

#12.利用角色轉移進入新的聖休亞瑞世界— 《暗黑破壞神® 永生 ...

所有將合併的伺服器都以四個為一組。 ... 《暗黑破壞神永生不朽》不只是個殺惡魔刷寶物的遊戲而已,與其他聖休亞瑞的玩家一起獲得的深刻 ... 狩魔獵人. 於 news.blizzard.com -

#13.DmC4 惡魔獵人4 特別版Devil May Cry 4 Special Edition_數位 ...

在這個《Devil May Cry 4 Special Edition》中追加五個可操作的角色,是究極版 ... 保固,當您有安裝、使用上的問題,歡迎隨時使用本站線上客服,網站有中文、英文線上 ... 於 www.mysteam.tw -

#14.維吉爾等五角色可操作!《惡魔獵人4 特別版》暑假登場

廣受許多玩家喜愛的《惡魔獵人(Devil May Cry)》系列將重登新世代主機與PC!開發商Capcom 宣布,將於2015 年6 月18 日發售PS4、 XBOX ONE 版本的 ... 於 game.ettoday.net -

#15.【DLsite 紳士排行榜】R18 同人遊戲一周人氣榜單 - 皮諾電玩

排名 遊戲縮圖 遊戲名稱 排名 遊戲縮圖 遊戲名稱 排名 遊戲縮圖 遊戲名稱 排名 遊戲縮圖 遊戲名稱 於 game.kikinote.net -

#16.鬼泣4中文版PC下载(华丽动作游戏大作!Devil May Cry 4)

说到鬼泣4(Devil May Cry 4)这款动作游戏大作,从PS2时代开始,在玩家中可以说是无人不知晓的了!从最初的…… 於 www.iplaysoft.com -

#17.惡魔獵人4 - 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

PS4 惡魔獵人4 特別版Devil May Cry 4 Special Edition 日英版(可中文)二手. $650 - $680. 已售出1. 新北市樹林區 · 【可刷卡、稀有繁體中文】全新!萊爾富免運! 於 shopee.tw -

#18.《惡魔獵人5》給你一個脫單機會,製作團隊揭露「共享單人 ...

《惡魔獵人5 豪華版》(Devil May Cry 5 Deluxe Edition),除遊戲本體,另有4 種下載專用Devil Breaker、真人拍攝影片、12 首來自《惡魔獵人》1~4 代的 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#19.Devil May Cry 4 Special Edition ENGLISH 惡魔獵人4特別版英 ...

在台北市(Taipei),Taiwan 購買Devil May Cry 4 Special Edition ENGLISH 惡魔獵人4特別版英日文版可更新中文PS4 二手. Devil May Cry 4 Special Edition ENGLISH 惡魔 ... 於 tw.carousell.com -

#20.Focus On: 100 Most Popular Unreal Engine Games

Evans, Edwin (4 January 2012). "New Devil May Cry will teach casuals the "magic" of pro gaming, entry bar "is very low" ". OXM. Retrieved 13 October 2013. 於 books.google.com.tw -

#21.系統詳解及快速流程攻略【攻略】惡魔獵人4 特別版Devil May ...

《鬼泣4:特別版》中增加了一些新的內容和要素,很多玩家都不了解,也不知道難度選擇機制,道具機制等系統以及通關的流程,下面小編就為大家帶來鬼泣4特別版系統詳解極 ... 於 kissjojo99.com -

#22.《鬼泣4特别版》3DM轩辕汉化组汉化补丁v3.7 - 单机游戏下载

Devil May Cry 4 : Special Edition. 游戏类型:动作游戏(ACT) ... 《鬼泣4:特别版》是一款Capcom制作并发售的动作冒险游戏。相比起《鬼泣4》来说, ... 於 down.gamersky.com -

#23.克鲁赛德战记WIKI_BWIKI_哔哩哔哩

粉色小恶魔夏洛特. 攻击力100. --. 绝版服装. 魔法学校玛丽.png · 魔法学校玛丽. 攻击力100. --. 期间限定. 勇士资料. 勇士图鉴. 於 wiki.biligame.com -

#24.「devil may cry 4中文」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

任2件折50} 惡魔獵人4 中文版特別版ps4 Dmc 4 二手遊戲片ps系列遊戲主機遊戲. ,《鬼泣4(Devil May Cry 4)》是一款由Capcom制作发行的动作类游戏,在这款游戏中前作的 ... 於 1appleday.com -

#25.惡魔獵人5 中文

PC版可以進遊戲直接設置,PS4 惡魔獵人5 中文設定. ... 的動作冒險遊戲,為《惡魔獵人》系列時隔6年的全新續作,遊戲的故事背景發生在《惡魔獵人4》幾 ... 於 escz.cz -

#26.Xbox One《惡魔獵人4 特別版》維哥、翠絲跟蕾蒂都參戰溜

之前在聊到Ninja Theory的《DmC:惡魔獵人》登上次世代主機的時候,日本那邊其實也特別揭示了一小段日文語音的PS4/Xbox One《惡魔獵人4 特別版》(Devil ... 於 news.gamme.com.tw -

#27.Devil May Cry 4 - Special Edition Trailer - Gamereactor

Devil May Cry 4 - Special Edition Trailer videoDevil May Cry 4: Special Edition - 預告快看看[product]的新預告片吧! Devil May Cry 4 : Special ... 於 www.gamereactor.cn -

#28.微軟惡魔獵人HD 合輯/ 惡魔獵人4 特別版同捆(下載版)

集合人氣的Stylish Action Game『DEVIL MAY CRY』、『DEVIL MAY CRY 2』及『DEVIL MAY CRY 3 Special Edition』於一個包裝再次登場!成為最強的惡魔獵人(DEVIL HUNTER); ... 於 www.genb2b.com -

#29.Dante/Nero (Devil May Cry) - Works - Archive of Our Own

1 - 20 of 1,123 Works in Dante/Nero (Devil May Cry) ... Previous; 1; 2 · 3 · 4 ... Language: 中文-普通话國語; Words: 16,611; Chapters: 4/?; Kudos: 20 ... 於 archiveofourown.org -

#30.PC 惡魔獵人4 Devil May Cry 4 (英文版)

《惡魔獵人4》是廣受動作遊戲玩家喜愛的《惡魔獵人》系列最新作,由小林裕幸(代表作:惡靈古堡4)擔任製作人,伊津野英昭(代表作:惡魔獵人3)擔任監督。 於 520game.com.hk -

#31.惡魔獵人五

惡魔獵人5pc版自帶中文,打開設置、語言選擇簡體中文即可,ps4版只有港版才帶中文, ... 很多新惡魔獵人要素十年前動作遊戲市場發生了二個事件一是惡魔獵人四不太被人 ... 於 edilimpiantiroma.it -

#32.【pc 惡魔獵人4 中文版】資訊整理& pc 惡魔獵人4 中文化程式 ...

pc 惡魔獵人4 中文版,《鬼泣4特别版》3DM轩辕汉化组汉化补丁v3.7 - 单机游戏,2015年6月24日— Devil May Cry 4: Special Edition. 游戏类型:动作游戏(ACT). 於 easylife.tw -

#33.Devil May Cry 4 Special Edition - Steam

Devil May Cry 4 讓玩家沉醉于哥德式的超自然世界之中;體驗一個新主角與熟悉的英雄發生衝突的故事。玩家將操作新主角Nero,利用遊戲獨特的新系統-強大的「惡魔之手」 ... 於 store.steampowered.com -

#34.鏈鋸人113 - 新番捏他No.29371491 - Komica

無名2022/12/06(二)23:06:01.429ID:mqvSEEN6(1/4)No.29371495del ... 沒把電次變成武器之前出不去的水族館飢餓惡魔是不是有看"不做愛就不能出房間"的A ... 於 sora.komica.org -

#35.《暗黑破壞神4》評級顯示本作包含內購!年齡分級17+ - 遊戲狂

年齡分級17+-《暗黑破壞神4》已通過美國ESRB(娛樂軟體分級委員會)評級,據評級訊息顯示,本作將 ... 《惡魔獵人 6》還很遠等待時間可能要超過 4 年. 於 gamemad.com -

#36.《鬼泣4:特別版》漢化補丁v3.5 - 壹讀

鬼泣4:特別版(Devil May Cry 4 Special Edition)》是卡普空旗下《鬼泣4》的全新版本,遊戲此次對很多原版內容都進行了大幅度優化, ... 於 read01.com -

#37.惡魔獵人4 特別版設定 - Esixtt

本作支援日語及英語配音及繁簡中文字幕,在2019年3月8 ... PS4《惡魔獵人4 特別版Devil May Cry 4 Special Edition》中英日文… 《惡魔獵人4 特別版》維哥戰鬥影片好帥 ... 於 www.aerotead.co -

#38.惡魔獵人4-真是帥氣又有勁! - 金手錶的遊戲介紹部落格

中文 名稱:惡魔獵人4 英文名稱:DEVIL MAY CRY 4 主機平台:PC、XBOX360、PS3 (本篇心得由PC版為主) 遊戲類型:動作遊戲語言:英文遊戲發售 ... 於 goldwatch007.pixnet.net -

#39.惡魔獵人4 特別版pc 下載

《惡魔獵人4 特別版》《惡靈古堡:啟示1、2》全平台版本中文字幕更新今日釋出CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁宣布,販售中的《惡魔獵人4 特別版(Devil May Cry 4 ... 於 draht-juwelen.de -

#40.呢喃詩章第一千三百四十五章石鏡惡魔-歌德,咸魚飛行家

「我們在分配死亡的名額。」 「什么意思?」 穿著黑色衣服的骷髏說道:. 「我們是附近村莊的獵人,一年前進入這座森林 ... 於 tw.hjwzw.com -

#41.鏈鋸人線上看- 動漫- Gimy 劇迷- 高清追劇首選

《鏈鋸人》更新至09集| 電次是個揹負了父親遺留下的龐大債務,因此過着極端貧窮生活的少年,他救了惡魔啵奇塔,並與它一起以惡魔獵人的身份斬殺低階惡魔來換取酬勞。 於 gimy.app -

#42.鬼泣4(卡普空出品游戏) - 百度百科

《鬼泣4》是由日本游戏开发商CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,是《鬼泣》系列的第四部作品, ... 中文名: 鬼泣4; 原版名称: Devil May Cry 4; 游戏类型: 动作 ... 於 baike.baidu.com -

#43.Devil May Cry Series - 第 21 頁 - Google 圖書結果

Devil May Cry 4 Original Soundtrack Devil May Cry 4 Original Soundtrack Soundtrack by Capcom Released February 27, 2008 USA on November 25, 2008 Genre Video ... 於 books.google.com.tw -

#44.惡魔獵人4 特別版圖文全攻略 - 娛樂計程車

來源:3DM 作者:楓紅一刀流遊戲簡介卡普空的圈錢能力發揮到了極致,卡普空總是能出人意料的翻出一盤新冷飯讓玩家措手不及。你看,《DmC:鬼泣》 ... 於 www.entertainment14.net -

#45.[原] 惡魔獵人4 特別版Devil May Cry 4 - 伊莉討論區

【遊戲名稱】:惡魔獵人4 特別版Devil May Cry 4: Special Edition【遊戲類型】:動作冒險類(ACT)遊戲【遊戲語言】:簡體中文【遊戲平台】:PC【解壓 ... 於 www.eyny.com -

#46.釋放你的潛力 - HSReplay.net

王冠 Diamond 4 Blood Death Knight. 王冠 Platinum 4 Ramp Druid. versus. Platinum 4 Blood Death Knight ... #2惡魔獵人. 53.5% · #3德魯伊. 52.5% · #4聖騎士. 於 hsreplay.net -

#47.Devil May Cry 4 Special Edition - The Best (中日英文版)

另有包含此單獨商品內容的套裝包。請注意切勿重複購買。 風靡全球的動作遊戲DMC4以更好的姿態回歸,並加入新的遊戲角色及模式! --Vergil會以更好的姿態回歸! 於 store.playstation.com -

#48.惡魔獵人四

《惡魔獵人4》 (日語: デビルメイクライ4 ,英語: Devil May Cry 4 ,中國大陸譯作「鬼泣4」) 最早於2006年舉行的東京電玩展(TGS)由日本卡普空 ... 於 golden-memories.nl -

#49.Ps4 惡魔獵人4 亞

網路價$ 1680. PS4/NS 露露亞的鍊金工房~亞蘭德之鍊金術士4~ 中文版 · ※商品封面圖檔僅供參考,以實際商品為準。 · ©2017 Sony Interactive Entertainment ... 於 batinet.ch -

#50.惡魔獵人中文版- FindPrice 價格網2022年11月熱門拍賣商品

惡魔獵人中文版的推薦拍賣商品價格,還有更多【PS5】惡魔獵人5 特別版《中文版》相關商品比價, ... PS4 惡魔獵人4 特別版日英文版可網路更新中文版. 於 www.findprice.com.tw -

#51.惡魔獵人4 中文 - Certons

中文 名稱, 惡魔獵人HD 合輯/ 惡魔獵人4 特別版同捆-數位下載版1, Bluestacks安卓模擬器(手遊模擬器)是在電腦PC或筆記型電腦上玩此Android遊戲的最佳平臺, ... 於 www.certons.co -

#52.惡魔獵人4 ps4 - 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年10月

$79,099. 運費$45. 快速. 露天拍賣Icon. - 亞力士電視遊樂器專賣店(40736). More Action. PS4《惡魔獵人4 特別版》中文版【GAME休閒館】二手/ 中古 ... 於 www.lbj.tw -

#53.XBOX ONE《惡魔獵人5》中文版 - PChome 24h

本賣場販售之版本為亞洲版,可透過更新成中文字幕。 · 使用《惡靈古堡7》的「RE ENGINE」遊戲引擎 · 在《惡魔獵人4》魔劍教團事件的數年後 於 24h.pchome.com.tw -

#54.PS4 惡魔獵人4 特別版※ Devil May Cry - 電玩國度購物網

《惡魔獵人4 特別版》是2008 年在PS3 / Xbox 360 上推出的《惡魔獵人4》的新世代主機強化移植版,除了畫面解析度提高至1080p 之外,還收錄許多原本所沒有的額外內容。 於 gameworld.waca.ec -

#55.《Devil May Cry》、《BIOHAZARD》將推出免費中文字幕更新 ...

即將開始在PS4、Xbox One、Steam平台上免費推出免費中文字幕更新檔。 ... 《惡魔獵人4 特別版》講述於《惡魔獵人5》尼祿過去在「魔劍教團」發生的 ... 於 www.hk01.com -

#56.惡魔獵人4特別版- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集

PS4 惡魔獵人4 特別版、女神異聞錄5、太空戰士15(共三片,已拆)(5 艾爾登法環最後生還者2 惡靈古堡重製版【任兩件免運】【中古】PS4 惡魔獵人4 特別版可更新中文字幕PS4 ... 於 www.ruten.com.tw -

#57.【惡魔獵人4:特別版】新聞 - 電玩狂人

惡魔獵人4 :特別版Devil May Cry 4:Special Edition. 發售: 2015-06-23 (PC); 發行: Capcom; 開發: Capcom; 平台: PC PS4 XboxONE; 類型: 動作遊戲; 語言: 英文日文. 於 playgame.wiki -

#58.惡魔獵人4 - 淘寶

鬼泣4微軟官方Xbox主機兌換碼 · 8.8 · 已售44件 ; 索尼PS5鬼泣5特別版惡魔獵人 · 255. 已售5件 ; PS4 鬼泣5 惡魔獵人5 DMC 5 港服特典碼中文語言包3大美女主題 · 30. 已售1件. 於 world.taobao.com -

#59.PS4 惡魔獵人4 中文的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

PS4 惡魔獵人4 中文價格推薦共371筆商品。還有ps3 惡魔獵人英文版、NS 魔物獵人中文。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#60.惡魔獵人4 免光碟

今天上述遊戲的中文補丁,現在都通過更新加入到遊戲中,玩家們可以打開機惡魔獵人4 Devil May Cry 4. 發售: 2008-07-08 (PC). 發行: Capcom. 平台: PC PS3 Xbox360. 於 spitex-we.ch -

#61.《电锯人》更新至第9集 - 樱花动漫

电视动画《电锯人》改编自藤本树创作的同名漫画作品,于2020年12月10日宣布制作决定。 被骗得负债累累,过着贫困生活的少年电次,与链锯恶魔波奇塔一起做恶魔猎人勉强 ... 於 www.yhdmp.cc -

#62.鬼泣4专区_鬼泣4中文版下载,MOD,修改器,攻略,汉化补丁_7A单机

《鬼泣4(Devil May Cry 4)》是一款由Capcom制作发行的动作类游戏,在这款游戏中前作的主角但丁将退居幕后,让另一位狂放不羁的少年作为这一作的代言人。 於 m.7azw.com -

#63.鬼泣4特别版中文版下载_汉化_补丁_攻略 - 游侠网

《鬼泣4:特别版(Devil May Cry® 4 Special Edition)》此次对很多原版内容都进行了大幅度优化,新模式加入“VERGIL GAME”、“LADY/TRISH GAME”,但丁和尼禄的关卡可以 ... 於 www.ali213.net -

#64.[攻略] 惡魔獵人4 攻略(破關) - 雨滴RainDrop

MISSION 1~赤の男~ 遊戲的最開始當然是操作簡介了,而為我們講解的就是大名鼎鼎的惡魔獵人但丁,根據提示完成相關操作即可,這裡是給玩家熟悉操作用的, ... 於 pomeloq.pixnet.net -

#65.鬼泣4中文版下载- 单机游戏 - 多多软件

鬼泣4中文版是由开发商Capcom发行的一款动作冒险游戏,鬼泣前几部作品中,但丁挥刀弄枪,释放炫酷大招秒杀群雄的实力,相信各位玩家都已经领教过了,而在鬼泣第四代 ... 於 www.ddooo.com -

#66.惡魔獵人4~官方中文攻略【全新未拆封】 | Yahoo奇摩拍賣

惡魔獵人4 ~官方中文攻略【全新未拆封】. 0. 定價. $1440/ 售出0 件. 數量. -+. 付款方式. 現金付款; 全家取貨付款; 7-ELEVEN取貨付款. 詳細內容. 現金付款. 於 tw.bid.yahoo.com -

#67.惡魔獵人4亞版日文問題 - Mobile01

沒記錯的話惡魔獵人4的語言選項是依據主機系統設定的語言所以無法在遊戲設定選項裡更改惡魔獵人4要變成日文介面,主機系統語言要設成日文的中文的話會是英文介面. 於 www.mobile01.com -

#68.惡魔獵人4 特別版中文化 - Not my First

Devil May Cry 4 Special Edition – Vergil's Story All Cutscenes (Chinese Subtitle)DMC四代特別版-維吉爾三套衣裝全登場劇情中文字幕影片(原衣裝、傳奇魔劍士英配. 於 www.mumvsad.co -

#69.鬼泣4中文版下载,MOD,修改器,攻略,汉化补丁_3DM单机

3DM鬼泣4游戏专区提供了鬼泣4中文版下载以及国内外第一手游戏资讯,详细的流程攻略,专业的汉化补丁,完善的修改器和超多有游戏MOD等辅助工具。致力于给玩家一个良好的 ... 於 www.3dmgame.com -

#70.惡魔獵人4 - 機種資訊- 樂都

機種名稱(中):惡魔獵人4; 機種名稱(日):デビルメイクライ4; 機台種類: *PachislotNo.5./パチスロ5號機; 機台廠商: Enterrise(エンターライズ); 機台年份: 2013 ... 於 slotto.com.tw -

#71.萬年東海模型玩具-鋼彈模型.公仔.PVC.轉扭蛋.盒玩.四驅車最新 ...

台北市西門町必逛景點萬年大樓4樓的東海模型提供各種扭蛋盒玩、鋼彈、公仔、模型、玩具、景品、四驅車、遙控模型車、工具耗材顏料、人偶、雕像等推薦評價商品, ... 於 www.ehobby.com.tw -

#72.惡魔獵人4 官方攻略本| 誠品線上

惡魔獵人4 官方攻略本:要塞都市弗杜那位於某大陸海岸邊。在這座城市裡,有一個稱為魔劍教團的宗教團體,在教義上排除其他所有惡魔,單獨信仰著曾經為了人類而挺身戰鬥 ... 於 www.eslite.com -

#73.Steam-samfunn :: Devil May Cry 4 Special Edition

但整體劇情還行,不過不失吧,雖然故事是簡單俗套的英雄救美,但表現力不錯,優秀的演出和角色塑造帶出了感染力。 人物塑造小哥尼祿是DMC4的主角,有點輕佻卻又深情,一句 ... 於 steamcommunity.com -

#74.《暗黑破坏神4》上手前瞻:一部非常「暗黑」的续作 - 篝火营地

《暗黑破坏神4》的玩法与《暗黑破坏神3》相似,有种让人熟悉的亲切感,但又注入了深深的悲伤感和艰辛感。虽然我是拼着老命在凄冷的世界中宰杀恶魔,但 ... 於 gouhuo.qq.com -

#75.[補丁][Devil May Cry 惡魔獵人4 + 攻略+ 惡魔獵人3] - Uwants.com

【中文名稱】:惡魔獵人4 ( Devil May Cry 4 ) ... 遊戲名稱Devil Ma Cry 4遊戲製作:Capcom遊戲發行:Capcom遊戲人數:1人遊戲語種:英文日文遊戲 ... 於 game.uwants.com -

#76.CAPCOM 宣布《惡魔獵人4 SE》與《惡靈古堡:啟示 1

《惡靈古堡:啟示》的PS4 / Xbox One 版先前就已經有支援中文字幕,但PC Steam 版尚未支援,預料本次更新將補齊這部分。至於《惡靈古堡:啟示2》則是各 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#77.《惡魔獵人4特別版》中文補丁現已更新!玩家請注意查收

3月13日,伴隨著《惡魔獵人5》的發售,卡普空宣布將為《惡魔獵人4特別版》《惡靈古堡:啟示錄》《惡靈古堡:啟示錄2》增加中文字幕。 於 pttnews.cc -

#78.惡魔獵人5 中文語言包為DLC 下載?玩家炎上 - ePrice

睽違11 年的Capcom 招牌遊戲《惡魔獵人》正統續作:【惡魔獵人5】(Devil May Cry 5)終於在3 月8 日於全球上市了,台灣玩家也能在PS4、Xbox One、PC ... 於 www.eprice.com.tw -

#79.惡魔獵人4 下載

又可稱為鬼泣4,英文為Devil May Cry 4日語為デビルメイクライ4。這裡有個人稱魔劍教團的組織,信仰著神秘無比的宗教,外人無從得. 惡魔獵人4下載中文版-鬼泣4下載,優質 ... 於 179539071.lclinz.at -

#80.惡魔獵人4特別版的價格推薦- 飛比價格2022年11月的優惠商品

惡魔獵人4 特別版價格推薦共84筆。另有惡魔獵人4 pc、惡魔獵人5特別版、惡魔獵人5中文版。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品 ... 於 feebee.com.tw -

#81.惡魔獵人4 DEVIL MAY CRY 4 主題曲) - DRINK IT DOWN (PS3 ...

找DRINK IT DOWN (PS3‧Xbox360 用軟體- 惡魔獵人4 DEVIL MAY CRY 4 主題曲)的歌詞– L'Arc-en-Ciel (彩虹樂團) – 滑らかに貼りつく感触闇とは深く味わうもの身体中へ ... 於 www.mymusic.net.tw -

#82.[情報] Devil May Cry 4 Special Edition 中文化- Play Station - PS

PS4、Xbox One、Steam平台上的Resident Evil: Revelations 1、2和Devil May Cry 4 Special Edition將會於3月28日發佈更新檔,更新後將支援繁簡中文 ... 於 pttgame.com -

#83.鏈鋸人- 動漫線上看 - friDay影音

鏈鋸人動漫線上看,與“鏈鋸惡魔”波奇塔一起,以惡魔獵人維生的少年淀治。為了還清父母留下的欠債,每天在社會底層徘徊,遭遇背叛被殺。恍惚之中,淀治與波奇塔締結契約 ... 於 video.friday.tw -

#84.《鬼泣4 特别版》中文奖杯列表 - PSN中文站

Devil May Cry 4 Special Edition. 白1 金4 银6 铜32 总43. #1 恶魔无泪 (恶魔从不 ... 4 Tips. 使用尼禄完成BLOODY PALACE Mode 所有关卡. 用Nero完成所有血宫的关卡. 於 psnine.com