彰化和美火車站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立臺灣文學館,江昺崙,林運鴻,張怡寧寫的 文協一百點:臺灣真有力地景指南 和陳于揚的 末代九九備考記事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化新闢和美往溪頭直達車方便民衆旅遊免舟車勞頓 - 台灣好新聞也說明:彰化 縣政府在去(106)年9月份試營運市區客運9路及10公車,由彰化火車站及員林轉運站每日上午各發車三班次前往溪頭,獲得縣民熱烈迴響,平均載客率達75%。

這兩本書分別來自蔚藍文化 和白象文化所出版 。

國立臺南藝術大學 建築藝術研究所 曾旭正所指導 穆陸瑯的 陌生的美: 日常生活美學陌生化作為營造社區的起點 (2021),提出彰化和美火車站關鍵因素是什麼,來自於社區營造、日常生活美學、環境美學、陌生化。

而第二篇論文國立成功大學 都市計劃學系 黃偉茹所指導 紅韋任的 族裔混合社區中外籍移工與居民的公共空間政治:臺南市鹽田社區之個案研究 (2018),提出因為有 外籍移工、族裔混合社區、族裔空間、族裔化地方、空間政治、公共空間、臺南、多元文化規劃的重點而找出了 彰化和美火車站的解答。

最後網站彰化火車站鐵道之旅新玩法》臺灣鐵道彰化扇形車庫探索迷宮 ...則補充:週末去彰化找朋友我通常搭乘台鐵火車前往,從台中成功火車站搭火車前往彰化火車站,這回打算以彰化火車站附近景點美食為主彰化市一日遊「彰化鐵道之旅 ...

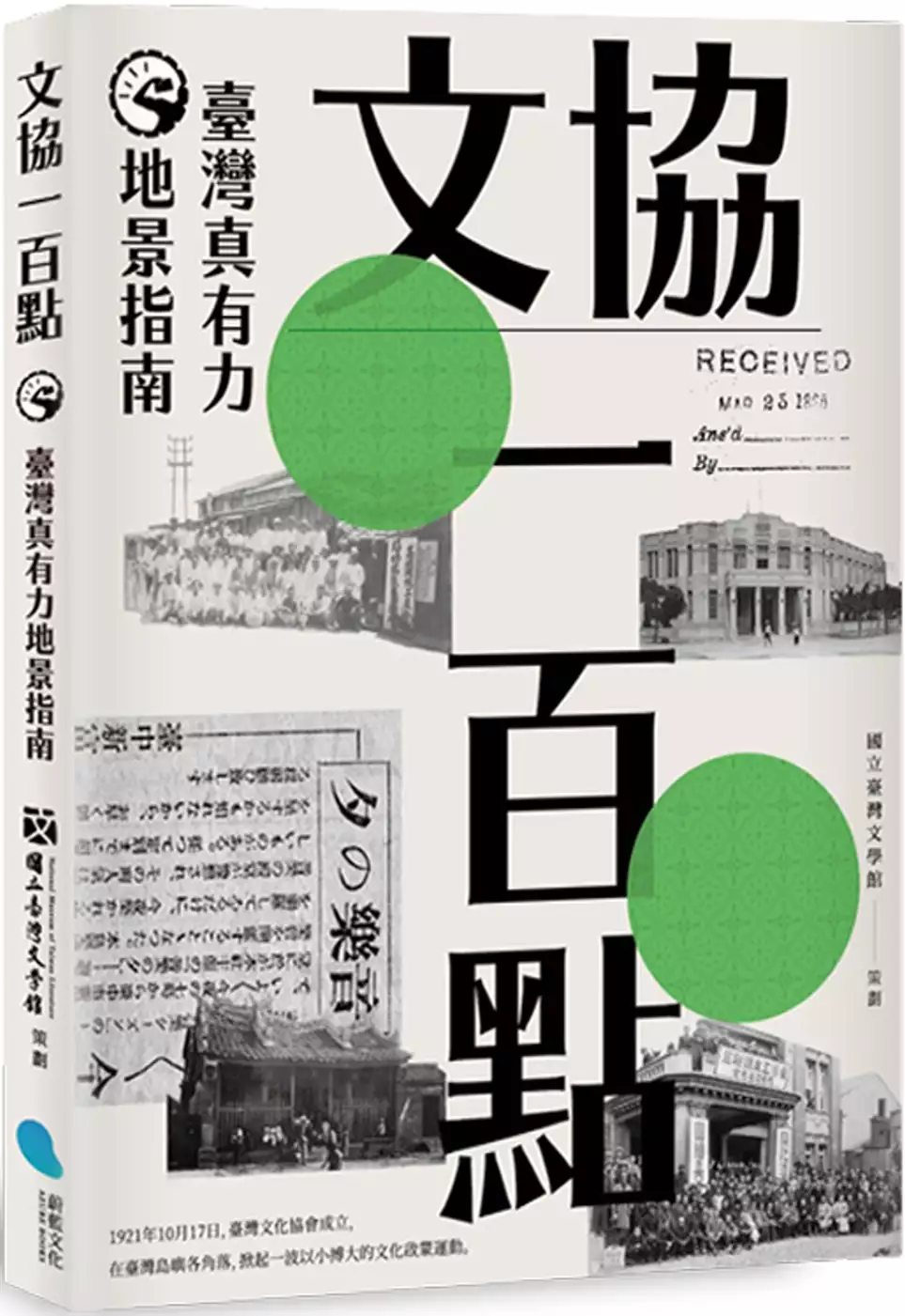

文協一百點:臺灣真有力地景指南

為了解決彰化和美火車站 的問題,作者國立臺灣文學館,江昺崙,林運鴻,張怡寧 這樣論述:

本書呈現百年前文協在臺灣進行的啟蒙文化活動100個相關景點, 藉由回望臺灣的過去,思索百年後臺灣文化的當下與未來。 國家級博物館聯合選址。知識型真文青專業撰文。 臺灣文化協會於1921年成立。文協人的腦袋有各種文明之夢,散開到全臺灣的北中南東,熱情展開啟蒙。一百年後,這本書蒐羅的100個景點,歷史故事已是笑與淚的傳奇。 1921年10月17日,臺灣文化協會成立, 在臺灣島嶼各角落,掀起一波以小搏大的文化啟蒙運動。 在臺灣文化協會百年紀念之際,許多當時的「地景」已物換星移,甚至消失在歷史的洪流之中。從目前本書所舉出現存的「百景」出發,目的是

希望讀者能藉由實際走讀,了解曾經發生過的「故事」,不僅「望文生義」,更可以透過「地景」來思考臺灣文化協會在各地如何生根、茁壯,將其精神持續傳遞給後人,這不止是百年的追求,而是永恆的堅持。 「文協的地景,可能就在你的周遭、騎個U-Bike就可抵達;也可能遠在偏遠小鎮,但依然值得造訪。你可以想像手中捧著這本書,輕裝就可出門,進入書裡的故事按圖索驥找到一百點,並且發現每個地景都像時空膠囊,豐富的人事時地物都能封存,也等待有緣的你去解碼、去探索,在臺北文化書局、臺中中央書局這些著名的場景,看到與歷史重逢的喜悅。」——文化部長 李永得 「察看啟蒙地景的多樣性,是饒有趣味的事情。學校、公會堂、

書店、劇場,是大眾啟蒙場地的基本款;廟宇、教會、餐廳、酒家,多了看似不合知識人品味的曖昧,其實是接近大眾的必要之地;醒目的還有暗黑景點,異議人士常被羈押過夜的警察署、掀開農民抗爭黑幕的甘蔗園、經常聚集陳情抗議的官舍州廳,歷史都有誠實的反應。 文協一百點地景,意義彷如舊時代寫字的竹簡或羊皮紙,雖然刮除先前的刻痕就能重新落筆,但各層次抹除、增添、破裂、殘餘的痕跡,仍是最具體的記憶庫存地。」——國立台灣文學館館長 蘇碩斌 專文導讀 陳文松(國立成功大學歷史學系 系主任) 張文薰(臺灣大學臺灣文學研究所 副教授兼所長)

彰化和美火車站進入發燒排行的影片

③魏明谷執政彰化願景系列1【經濟與交通篇】

未來的「三橫、三縱、三鐵、三橋」的交通路廊,能夠打通彰化南北交通的任督二脈,讓路開到這裡,經濟就會發展到這裡,人就會留在這裡,錢也會留在這裡。

【 明谷的「交通建設」政策藍圖,將能帶動我們彰化未來的經濟發展。】

縣內的「彰濱工業區」是台灣最大的一個工業區,擁有3,600公頃,但開發20幾年來,到目前還有3分之1還未開發的,所以將來明谷當縣長一定會極力來爭取,將彰濱工業區列入為自由經濟示範區,極力來開發我們彰濱工業區。希望我們一些低汙染的、低耗能的、低用水的產業能進駐我們彰化,讓我們彰化能夠有更多的就業機會,讓我們彰化人能夠生活得很富足也很幸福。【路開到這裡,經濟就會發展到這裡】,相對廠商就會有更大的意願來我們彰化縣投資,不僅能創造就業機會,也能增加我們縣府的稅收,縣政府就能推動比較多的福利措施,讓縣民覺得住在彰化有幸福的感覺,有富足的感覺。

魏明谷的交通建設【三橫三縱,三鐵三橋,打通彰化任督,讓經濟起飛!】

1. 推動彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中、二水山腳路快速道路連結國道3號。台76線延伸至埔鹽、二林、芳苑。推動二水、溪州、竹塘、大城濁水溪快速道路。台74線快速道路花壇延伸至埔鹽。推動福鹿溪平面道路高架化、伸港美港公路高架化。

2. 推動彰化市鐵路高架化,增設彰東、彰北、彰南簡易車站。台中捷運延伸彰化、和美、鹿港。加速開發田中高鐵站特定區、擬定員林火車站區域更新計畫。

3. 新闢線東路、金馬東路、彰南路三座大肚溪橋。台化遷廠,開發東區市地重劃,促進彰化市繁榮。

魏明谷的【交通建設】政見電子書,歡迎您參閱了解:

www.willbegood.com.tw/white_book/01/index.html

www.willbegood.com.tw/news/360

陌生的美: 日常生活美學陌生化作為營造社區的起點

為了解決彰化和美火車站 的問題,作者穆陸瑯 這樣論述:

有感於臺灣社區營造的走向,漸趨向追求產業與在地經濟的發展,偏離要反思環境危機及「造人」的社造本質,本論文討論的社區營造起點,從「人」與「環境」之間的巧妙連結為始,並將人們對此本質的疏離解釋成「對美陌生」。此處所指涉的「美」不僅是地域環境所散發出的美感,而是擴及日常生活中的人文環境、社會學美學,以及大眾的審美趣味。對美陌生亦即對生活無感,故本研究提出為破除傳統美學限制的「日常生活美學」(everyday aesthetics)理論,使用陌生化手法(defamiliarization),試圖藉以更廣泛的審美角度恢復人們的原始知覺,重新覺察所處的生活環境。本研究的核心想法為:社區營造、日常生活美學

以及陌生化三者,透過文獻分析加以研究人們對美陌生的關鍵原因:(1)因熟悉感造成美感的消解影響、(2)審美距離太遠或太近的外在干擾、(3)風景美學影響人們對風景定義的大眾偏好審美。進而歸納出三點陌生化原則:(1)從熟悉中陌生、(2)出自於善意、(3)適當的距離。再從筆者本身於2018年至2021年間在臺南市的三段實踐經驗:從最初的發想起源到進入第二階段的初衷實驗,以及最末使用陌生化理論為實驗進行修正操作,達成與社區對話的經驗詮釋及反思實驗過程,探討人們在社造活動中如何破除對美陌生,進而推敲出在社區中要使人們對「美」有感,需歷經三段層次,其為:(1)他人視角、(2)經驗回饋、(3)自我和地方認同感

。這三種陌生化的層次表現,揭示執行者所扮演的角色,從最初提供不同視角的「外地人」,轉為能進階發展活動或是製作教案提供在地人體驗的「引路人」,最後再逐步降低介入的程度,目的在於促發在地居民以自己的觀點對日常生活有感而發,唯有如此,社區意識的覺醒才能真正的歸反營造社區的初衷。本論文期許能為研究世界貢獻一己之力,提供新進入社造領域的社區多一種社區行動的參考方式,在這求新求變的時代中同時將研究視角回歸初始,重新審視人、環境與社區三者的關係,破除人與人之間、人與環境之間的「冰層」。

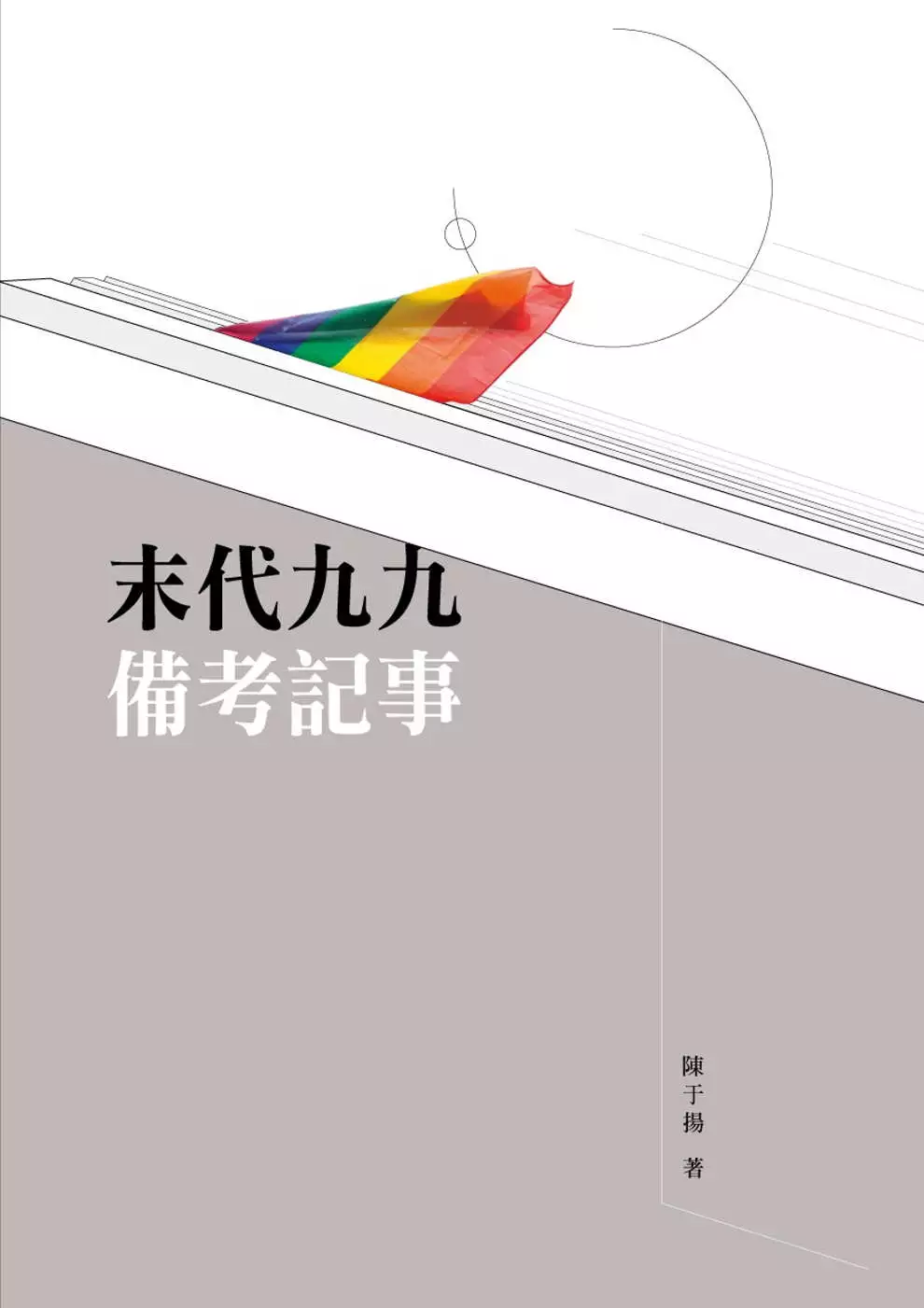

末代九九備考記事

為了解決彰化和美火車站 的問題,作者陳于揚 這樣論述:

文字在很多時候是拯救自我心靈的素材,而寫作則是方式。 這是一本以平實敘事為主的散文集,有別於前作《在漫遊裡失蹤》那貫串全書的陰鬱思緒,此次以更為生活記實的風格進行書寫,將備考期,這段時間中的情思及事件以文字的方式記錄下來。墨水在紙張上留下一筆一劃,滲入每個纖維的間隙間,那是在備考時期,幾乎的、主要的回想。 文字在很多時候是拯救自我心靈的素材,而寫作則是方式。 身為高三的應屆考生,這段備考時間,我用了一些文字記下在安靜沉澱後,自己很想要與他人訴說的情感與故事。

族裔混合社區中外籍移工與居民的公共空間政治:臺南市鹽田社區之個案研究

為了解決彰化和美火車站 的問題,作者紅韋任 這樣論述:

隨著全球化力量的影響,跨國人口的流動/移動/遷移已經是勢不可擋,而不同族裔跨越國界來到異鄉需要重新建立屬於自己的地方,如此才能讓身心都得以自在安放,但是在公共空間建立地方感的過程中,卻往往與原先已居住或使用許久的當地居民、具該國籍身份的公民發生空間使用上的競逐。以台灣而言,自1990年代開始大量引入東南亞外籍移工,每到假日皆可在火車站週邊看見移工的聚集,甚至在某些都市的空間縫隙中藉由消費的媒介形成了獨特的族裔空間,卻也引起些許台灣公民的劃界排除甚至是驅趕,這類的族裔消費空間已有相當多研究探討,然而在移工所居住的社區型空間卻是過往研究較少著墨的,在鄰里社區這樣一個較細微尺度的空間中,是否能夠看

見公共空間促進異質族群彼此溝通瞭解的功能呢? 本研究以臺南市安南區之鹽田社區作為研究個案,探討鹽田社區這樣一個外籍移工與台籍居民共同生活的族裔混合社區中,移工與居民如何在公共空間互動?並進一步援引族裔領域化機制:劃界(領域化)、跨界(去領域化)、再劃界(再領域化)以及前台與後台、規訓空間、弱者的武器等概念,試圖以動態視角檢視各群體於空間使用角力的變化,以及互動所在的空間特性如何影響互動的發生。研究方法透過參與式觀察盤點社區各類型之公共空間及其活動、使用者特性,接著透過深度訪談了解台籍居民、外籍移工、台灣族裔商家、東南亞族裔商家、流動式攤販及相關社區頭人彼此在各類型公共空間之互動模式,是否

有特定族裔使用特定空間的族裔領域化情形?在空間競逐的過程中誰掌有主導權?身為相對弱勢的一方是否有機會能夠突破既有領域進而產生跨族裔互動甚至進行再領域化的翻轉? 研究結果發現「藉由縫隙進行跨界」之案例出現在廟埕、公園與球場;「藉由媒介進行跨界」的案例出現在廟埕、街道巷弄與活動中心;「再劃界」案例發生在街道巷弄、廟埕及公園空間。上述成果顯示不同類型之公共空間有各自多樣態的跨族裔互動方式,移工也並非只是過往研究比喻之「週末口袋社群」,在社區中的部分移工會試圖「將外翻的口袋再翻回去」,或是在公共空間中構築多層次的後台、施展弱者的武器,是一種試圖守護自我領域隱密性不讓人得以輕易窺見的行動,也說明移

工不只是被動適應不友善的制度結構,也有較積極的方式將口袋外翻的面積盡量減少。

想知道彰化和美火車站更多一定要看下面主題

彰化和美火車站的網路口碑排行榜

-

#1.客運時刻

客運業者 路線編號 支線 往返 路線名稱 站名 班次序 發車時間 星期一 79684589 彰化客運 6906 0 往 彰化→水尾(經和美) 彰化 4 0735 1 79684590 彰化客運 6906 0 往 彰化→水尾(經和美) 彰化 5 0750 1 79684591 彰化客運 6906 0 往 彰化→水尾(經和美) 彰化 6 0805 1 於 sheethub.com -

#2.彰化車站旁的郭媽媽魯肉飯|銅版料理|魷魚肉羹古早味紅茶

合作洽談、在地小旅行規劃,也歡迎與我們聯絡。 相關. 【彰化和美好吃】王阿松麵店|彰化好食|和美|早午餐| ... 於 lifeoh.info -

#3.彰化新闢和美往溪頭直達車方便民衆旅遊免舟車勞頓 - 台灣好新聞

彰化 縣政府在去(106)年9月份試營運市區客運9路及10公車,由彰化火車站及員林轉運站每日上午各發車三班次前往溪頭,獲得縣民熱烈迴響,平均載客率達75%。 於 www.taiwanhot.net -

#4.彰化火車站鐵道之旅新玩法》臺灣鐵道彰化扇形車庫探索迷宮 ...

週末去彰化找朋友我通常搭乘台鐵火車前往,從台中成功火車站搭火車前往彰化火車站,這回打算以彰化火車站附近景點美食為主彰化市一日遊「彰化鐵道之旅 ... 於 blog.xinmedia.com -

#5.9路路線公車[彰化火車站→溪頭(行經國道3號)] 即時動態查詢

查詢9路[彰化火車站→溪頭(行經國道3號)] 路線動態及到站時間. 於 yunbus.tw -

#6.彰化客運- 公車路線列表 - Google Sites

彰化 市公車. 彰化火車站—彰化基督教醫院; 彰化火車站—台鳳社區; 彰化火車站—保警 ... 6906路:彰化-水尾(經和美,原101); 6907路:彰化-水尾(經中寮,原168) ... 於 sites.google.com -

#7.「雙鐵孤兒」終於等到了! 鹿港、和美轉運站動起來 - 自由時報

終於等到了!彰化縣的和美鎮與鹿港鎮是「雙鐵孤兒」,和美更只有公車站牌,連個實體車站都沒有,因此,縣府將利用和美鎮公所對面的廣停四用地來開發為 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.夢想家的天堂(一):彰化和美洪城家族與臺中舊城的故事

臺中舊城區是臺灣第一個都市計畫的城市,舊城區內有許多興建於日治時期的騎樓街屋、歷史建築、古蹟、綠川、柳川等。以臺中火車站為中心向外延伸,串聯鄰近區域的文化資產, ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#9.彰化火車站附近找小姐- 約炮-吃魚喝茶

拿著彰化茶莊哪裡親手採下的彰化鹿港外送茶拍下美照,打卡標記「彰化汽車旅館外約妹妹綠色博會」上傳至彰化和美外送茶臉書分享給好友,現場交由彰化員林外 ... 於 chan.passion9453.com -

#10.交通位置- 無障礙友善校園 - 國立和美實驗學校

轉彰美路接道周路到鹿和路口(和美鎮公所)左轉可到本校。 2、南部來的朋友請從彰化交流道下,走彰鹿路右轉線東路,再左 ... 請在彰化車站搭彰化客運到和美。 交通位置 ... 於 www.nhes.edu.tw -

#11.營業據點- 【彰化站】 - 國光客運

彰化 站. 服務電話:. 04-7230463. 位置地址:. 500 彰化縣彰化市中正路1段531號(可點選連接至地圖). 營業時間:. 每日06:00-21:00. 服務項目:. 國旅卡特約商店. 於 www.kingbus.com.tw -

#12.和美世家第一期美廈RS44796 - 太平洋房屋

和美 世家第一期美廈RS44796. 彰化縣和美鎮和順路 ... 鄰近市場. 鄰近公園, 和美地方公園. 鄰近學校, 縣立和美國小,縣立和仁國小. 鄰近捷運. 公車站名 ... 於 www.pacific.com.tw -

#13.彰化市火車站前推薦文青踩點,適合學生、IG網美拍照打卡

彰化 市輕旅行| 彰化文青風。彰化市車站前逛街。彰化旅遊。彰化車站前有幾處老宅蓋建或是販售小物的店家,搭上近年來的文青潮流,無論你喜歡喝咖啡、吃 ... 於 ants.tw -

#14.和美鎮 - 昌鴻機車托運服務

站名, 店名, 地址, 其它備註, 電話. 和美安順站, 安順機車行, 彰化市和美鎮彰新路三段561號, 04-7357639. 和美東峰站, 東峰車行, 彰化縣和美鎮仁昌路50號, 04-7572955. 於 www.otobai.com.tw -

#15.彰化車站- 維基學院,自由的研習社群

彰化車站. 语言 · 监视 · 编辑 · 20210405 TRA Changhua station.jpg. 目录. 1 停靠狀態; 2 公車資訊. 2.1 國道客運; 2.2 台中市市區公車; 2.3 彰化縣轄市區公車 ... 於 zh.m.wikiversity.org -

#16.彰化縣公車- 维基百科,自由的百科全书

彰化 縣公車,是指彰化縣內之市區公車路線,目前共有15條路線,由彰化客運、員林客運、中鹿客運經營 ... 9B, 和美鎮公所-彰化火車站-國道3號-溪頭, 里程計費, 彰化客運. 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.大家都在這裡打卡!彰化人氣最高的公路花園、文青景點

早年台灣製傘工業大多坐落在彰化和美一帶,「卡里善之樹」是第二代接收 ... 彰化火車站前中正路以東,長安街、陳稜路、永興街一帶便是名勝一時的小西 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#18.0754B_溪頭→彰化火車站→和美鎮公所(行經國道3號)

TransitFeeds data is not regularly updated. Find up-to-date GTFS Schedule data on the the Mobility Database catalogs. Home … Changhua GTFS · Latest (15 March ... 於 openmobilitydata.org -

#19.彰化和美跨河橋梁工程)書 - 臺中市政府

附件二:「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程」設計階段地方說明會會議紀. 錄. 附件三:都市計畫變更疑義 ... 按縱貫鐵路(海線)、大肚火車站週邊土地及配合臺灣鐵路局擬. 於 www.taichung.gov.tw -

#20.彰化站基本資訊客運/快捷公車資訊

和美. 大肚. 龍井. 線西. 伸港. 鹿港. 西螺. 彰化市 ... 後火車站. 臺中酒廠. 有恆街口. 國立臺中圖書館 ... 二水站. 田中火車站. 往北. 高鐵彰化站. 竹山站戶政前. 於 www.thb.gov.tw -

#21.[牛肉麵]彰化市和美淳牛肉麵食記~最佳美味獎~湯頭獨特

地址: 彰化縣彰化市辭修路254號(後火車站附近) 電話: 04-7286179 這家的牛肉麵曾得過2009台北國際牛肉麵節最佳美味獎之前已經來吃過了,湯頭個人認為很 ... 於 prewinlee.pixnet.net -

#22.超過60個彰化景點,一日遊二日遊.情侶約會.親子景點.觀光工廠 ...

德美公園是彰化和美鎮的一座休閒綠意廣場佔地不算大,採免門票開放式讓旅人 ... 從彰化車站走到扇形車庫有一條非常可愛的太空公仔散步的步道沿途可以 ... 於 fullfenblog.tw -

#23.彰化食記∥ 和美淳牛肉麵- 湯頭順口微帶藥膳味

讓我超好奇這家的口味,剛好有機會一起坐火車到彰化站,就來吃看看吧。 湯頭真的很不錯,帶著一些中藥類的香氣與味道,但並不會過重,搭配滷得很剛好 ... 於 windko.tw -

#24.怎樣搭巴士去Changhua的和美鎮? - Moovit

9B, 和美鎮公所Hemei Township Adminstration↔彰化火車站Changhua Station↔溪頭Xitou, 路線預覽. 6906, 彰化Changhua↔水尾Shuiwei(經和美Via Hemei) ... 於 moovitapp.com -

#25.【彰化和美】南安路|朝東震後三樓透天 - 小林法拍

【彰化和美】南安路|朝東震後三樓透天. 停拍. NT$640. 國道1號/10分鐘. 忠孝國小/8分鐘. 彰化火車站/15分鐘. 【彰化和美】南安路|朝東震後三樓透天數量. 加入購物車. 於 lin-fapai.com.tw -

#26.交通位置 - 富黎精緻汽車旅館

一、, 台灣高鐵:烏日站下車轉搭火車至彰化火車站下車。 鐵路:彰化火車站下→. (1) 車程:三民路左轉→ 彰美路左轉→ 自強南路約500公尺依指標引導進入,所需時間 ... 於 www.fulimotel.com.tw -

#27.【和美】最新徵才公司 - 104人力銀行

1600 【中科2廠(二林)】 面試地點_員林火車站:彰化縣員林市民權街55號_每週五下午面談【新竹分公司】:新竹科學工業園區新竹市研發二路1-1號(03)5776621 招募專線ext. 於 www.104.com.tw -

#28.彰化火車站周邊景點~吃喝玩樂輕鬆一日遊懶人包 - 微笑的眼

搭乘台鐵至彰化火車站〈站前即可租借UBike〉→接續三民路→左轉過民生地下道→左轉接彰美路一段77巷即可抵達。 【自行開車】 行駛國道三號至和美出口下 ... 於 smile-eye.net -

#29.交通位置-臺灣彰化地方法院 - 司法院

請於台中高鐵站轉搭台鐵區間車新烏日站至員林火車站,步行約25分鐘或火車站前租借 YouBike腳踏車約15分鐘可到達 ... 連結到彰化簡易庭-彰化縣和美鎮東萊路275號Google. 於 chd1.judicial.gov.tw -

#30.和美線東路星光世紀大嘉國小泰帥法拍台中法拍屋

彰化 縣和美鎮建東路67巷6號. 社區/大樓, 星光世紀. 銷售狀態, 議價中, 售價. 售1,460萬. 房屋類型, 法拍透天_別墅, 總登記坪數, 68.09 坪. 於 www.house-info.com.tw -

#31.交通資訊 - Rainbow House 卡里善之樹

地址/ 彰化縣和美鎮孝義路391巷5號停車資訊/ 彰化縣和美鎮北堂路8巷10號(北極宮附屬 ... 搭乘火車到彰化火車站,轉乘彰化客運6907陽明里→水尾(經中寮),至還社站 ... 於 www.rainbowhouse.cc -

#32.請問坐車怎麼去彰化和美普道院? - 老鼠,5001! - 痞客邦

麻煩囉台中坐火車到彰化火車站. 出車站左前方肯德基旁邊坐車。 和美公所站下車。 和美普道院和美鎮山犁里仁宇路一七七巷九號彰化客運彰化-水尾(經塭 ... 於 uwi1014508.pixnet.net -

#33.彰化市火車站套房出租資訊- MixRent|2022年10月最新租屋 ...

彰化 市火車站套房租屋情報及租金行情,共有60筆關於彰化市火車站套房的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#34.彰化縣彰化市、和美鎮房屋第4頁。買屋 - 永慶房屋

彰化 縣彰化市、和美鎮房屋,全部948件,新進物件172件,最新降價64件。買屋、購屋、買房子、找 ... 【專任】彰化後火車站,自地自建大地坪透天. 彰化縣彰化市西勢街. 於 buy.yungching.com.tw -

#35.歡樂GO 彰化,和美,伸港,鹿港 - ihergo愛合購

彰化 縣各位冰友們有福摟:) * 跟著我一起吃透各地美食呦! ... 港中正路上的7-11便利商店伸港自行到團主家取貨&郵局面交和美麥當勞面交彰化市區麥當勞〈火車站斜對面〉. 於 www.ihergo.com -

#36.彰化火車站 南北往來的重鎮走過數十年歷史 ... - Kiwi 樂活食旅

沒有搭到也不要緊,因為在彰化車站正門口往60度方向看會發現彰化公車站很近,也都可以搭往彰化其他地區唷~像是員林、和美、伸港、線西、鹿港、彰化市區…. 於 ikiwi.tw -

#37.2022年彰化車站附近5大精選酒店推介| 彰化縣酒店特惠 - Agoda

彰化車站 周圍人氣酒店首選Lihebo Book House, 利河伯圖書之家, Lihebo Book House, 利河伯圖書之家, 王功有機書店, 預訂享受多款 ... 彰化車站,和美鎮- 在地圖上查看. 於 www.agoda.com -

#38.立法院全球資訊網-彰化火車站無障礙設施不足,應立即改善

案由:本院徐委員中雄,針對彰化火車站無障礙設施不足,導致彰化和美實驗學校之身心障礙學生,每每搭乘火車需穿越鐵軌,險象環生。為此本席建請相關主管機關,立即以 ... 於 www.ly.gov.tw -

#39.【2022 和美住宿飯店】TOP5 超人氣和美飯店 - Tripadvisor

在和美有5閒超值的住宿供您挑選。 ... 4. 和美民宿. 顯示價格. 特色旅店. 0 則評論. 和美排名第4 的超值住宿地點,共5 家 ... 彰化市排名第4 的飯店,共11 家. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#40.彰化一日遊租車.羽勝二輪機車出租

彰化 一日遊租車.羽勝二輪機車出租提供多款新穎安全的機車讓您租借,擁有四家分店,分店皆鄰近台中高鐵站與彰化火車站,靠近彰化市、和美鎮、台中烏日、大肚等地區, ... 於 www.ysmotor.com.tw -

#41.讓公共運輸更便捷更舒適彰化縣擘劃7大轉運站

彰化火車站 附近的彰化客運車站,人潮擁擠,打造更舒適的轉運中心,是所有 ... 縣府工務處擘劃7個轉運站,從北到南,包含彰化、和美、鹿港、員林、溪 ... 於 www.chinatimes.com -

#42.彰化站時刻表| 員林客運

彰化 站時刻表 ... 6713、6714 彰化經由秀水溪湖往二林芳苑王功大城西港 ... 6882 彰化往縣府彰基秀傳花壇員林永靖田尾北斗溪州西螺(斗南民雄嘉義). 於 www.ylbus.com.tw -

#43.彰化和美火車站的推薦與評價,網紅們這樣回答

在彰化和美火車站這個產品中,有12篇Facebook貼文,粉絲數超過77萬的網紅過動舞姬-方小卉,也在其Facebook貼文中提到, 4月❤️ 與媽祖作伙的日子也是大家最多機會能 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#44.首頁> 認識彰基> 交通路線 - 彰化基督教醫院

可搭乘彰化客運公車『火車站-彰基醫院』線【本線週一~六行駛,週日停駛】,全票票價26元,半票票價13元《票價調整時,以彰客公告為主》。 本院候車亭設置於急診出口 ... 於 www.cch.org.tw -

#45.彰化-和美-水尾- 彰化客運CHANG HUA BUS

彰化 -和美-水尾. 公車路線圖; 時刻表; 票價資訊; 站址及動態. 於 www.changhuabus.com.tw -

#46.[請益] 如何從彰化火車站到和美??? - 看板ChangHua

我最近需要去一趟彰化和美http://goo.gl/maps/yMTMX 要到這個地方從台北下去不過我對那地方人生地不熟. 於 www.ptt.cc -

#47.【問題】和美到台中好市多有沒有比較快的路 - 哈啦區

高架橋下面是針對彰化市走到台中火車站(公園路)那邊比較快。 而不是和美過去… 要繞還不如走台中港那邊(彰美路到底繼續走)。 和美那邊出發? 於 forum.gamer.com.tw -

#48.彰化12坪日式無印風套房近鹿港和美彰化市區伸港線西 - 爱彼迎

和美 交流道下約15分鐘可達房源,30分鐘車程可到高鐵台中站、逢甲夜市、鹿港市區,20分鐘可到彰化火車站、八卦大佛【溫馨獨立的套房】 房內設備有一套乾濕分離衛浴、 ... 於 www.airbnb.cn -

#49.交通位置圖 - 彰化縣政府全球資訊網-和美鎮公所

搭乘大眾運輸交通工具 · 1.搭彰化客運6906開往伸港站(水尾)方向 · 2.於和美衛生所站下車 · 3.往東南走彰美路五段朝愛民路前進 · 4.於愛民路向右轉 · 5.於仁美路向右轉 · 6.於鹿和 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#50.請問彰化火車站到和美鎮很遠嗎 - BabyHome 寶貝家庭親子網

帶小孩不考慮在火車站坐客運坐小黃到和美鎮會很遠嗎?... 於 forum.babyhome.com.tw -

#51.[遇見彰化和美美食]「北勢頭肉圓」在彰化縣和美鎮中正路上

台灣 彰化 縣各鄕鎮都有肉圓,這是從台灣日治時期即有的國民美食, 和美 鎮當然 ... 小朋友雙手趣味與想像式的構圖,彩畫在石頭上,在舊 火車站 的「2022台 ... 於 www.youtube.com -

#52.和美坐火車到台中 - 資訊百貨- 痞客邦

共有9 人評價.不當內容由分類板主暫時隱藏[ 點此以瀏覽] 請問要怎嚜從彰化和美坐到台中火車站?? 沒有一個人自己搭火車的經驗能講詳細一點嗎? 謝謝! 2014- ... 於 rfv1014059.pixnet.net -

#53.鐵道‧輪椅愛的約定 - 慈濟傳播人文志業基金會

週五下午四點,和美實驗學校學生還沒下課,近二十位彰化地區慈濟志工已在火車站門口列隊等候。 校車一抵達,志工有條不紊分成兩批,一批走往前門, ... 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#54.彰化縣立和美高級中學

時間 類別 單位 發佈 2022/10/18 【重要】 學務處 訓育組 2022/11/04 【轉知】 圖書館 資媒組 2022/11/03 【轉知】 輔導處 資料組 於 www.hmjh.chc.edu.tw -

#55.彰化和美 小蔡的All Blue公仔主題餐廳。動漫迷必朝聖!和 ...

小蔡的All Blue公仔主題餐廳坐落於彰化和美鎮的鄉間道路上, ... 彰化20間美食懶人包|火車站周邊的在地銅板小吃、咖啡廳、肉圓、爌肉飯、伴手禮推薦 ... 於 travel.yam.com -

#56.【彰化到溪頭】6條公車/客運路線,最快70分鐘能抵達!網路 ...

彰化 9路基本上是從彰化火車站出發,但部分班次可以從「鹿港」、「和美」上車,大大的便民,但彰化9路去程不論從那上車,都是需要預約的、回程則是以原 ... 於 eatmary.net -

#57.彰化和美景點》卡里善之樹為愛撐傘(免門票) 彩虹屋雨傘巷怎麼 ...

從彰化火車站,可搭乘彰化客運6907號公車(彰化-中寮-水尾) ,在「還社」站牌下車,步行約220公尺約3分鐘即可抵達「卡里善之樹」. IG打卡景點》彰化卡 ... 於 momotravel.tw -

#58.彰化和美小兄妹獲千萬家扶羨煞 - 聯合報

彰化 縣和美鎮一對苦情小兄妹,因處境堪憐,縣府社會處成立募款專戶,愛心湧入,不到3天就超過千萬元捐款,縣府緊急關閉專戶。相... 於 udn.com -

#59.【彰化.火車站前】:愛治文具房,甜蜜生活的地方 ...

火車站 前】:愛治文具房,甜蜜生活的地方。Aiyabungu in Changhua. 在彰化小城中亂逛,這是一間讓楊JO驚呼的店。為什麼呢?因為我對這樣的空間改成 ... 於 soulmaphostel.com -

#60.變更彰化市都市計畫(配合彰化火車站北區都市更新) (變更 ...

更新地區以彰美路、辭修路、永安街及民生路為主要道路,. 可通往前站地區及和美鎮,並藉由金馬路往南銜接至中山高速. 公路彰化交流道,往東銜接彰興路(省道台14 丙)至中 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#61.藍盤子早午餐彰化火車站美食 - Nini and Blue 玩樂食記

多媒體檔案(藍盤子早午餐彰化火車站美食) @Nini and Blue 玩樂食記. ... 彰化和美懶人包 .日本福島景點美食 .日本秋田景點美食 .日本東京景點美食 於 niniandblue.com -

#62.彰化縣伸港鄉離火車哪一站較近? - 加油地圖

加油地圖,伸港福安宮怎麼去,大家都在找解答。員林搭火車到伸港鄉只能在彰化火車站下車最近,經和美到伸港鄉10.5公里,當然相當遠,從彰化火車站騎機車過去時速60公里 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#63.想請問彰化火車站到和美廠矽品怎麼座車 - 快遞百科

此文章來自奇摩知識+如有不便請留言告知標題:想請問彰化火車站到和美廠矽品怎麼座車?發問:我是在徵才活動上矽品公司來徵才的! 矽品公司來徵才的是一 ... 於 christi56o4.pixnet.net -

#64.彰化好市多要來了嗎?和美鎮長透露:正積極洽談| 自由電子報

阮厚爵表示,目前已知業者積極洽談的土地,就在彰化市與和美鎮的交界處的 ... 火車站商圈,居民消費習慣主要都是在彰化市,如果好市多真的在和美鎮插 ... 於 today.line.me -

#65.6904,可至彰化火車站搭乘>>由和美高中站下車。

公車資訊:彰化客運6902、6904,可至彰化火車站搭乘>>由和美高中站下車。 於 ironman.creativity.edu.tw -

#66.彰化火車站

View about #彰化火車站on Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 於 business.facebook.com -

#67.彰化縣和美鎮的火車站公司店家黃頁 - 樂趣地圖

這個顯示的是位在彰化縣和美鎮的火車站店家與公司總共有0 家火車站公司行號。 於 poi.zhupiter.com -

#68.和美彰化火車站接送和美台中高鐵接送和美台中機場接送和美 ...

玩全台灣旅遊網提供悠遊接送.台灣旅遊包車.機場高鐵接送和美彰化火車站接送和美台中高鐵接送和美台中機場接送和美桃園機場接送彰化機場接送優惠介紹及台中景點、台中 ... 於 okgo.tw -

#69.彰化火車站 - 背包客棧

【鐵路之旅】 2021.07.12 彰化扇形車庫,後火車站廣場、虹橋、綠廊步道,鐵道旅遊新亮點… 1個回覆· 彰化. 彰化火車站2017年我第一次知道彰化扇形車庫是看到朋友的手機 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#70.永峰交通有限公司: (彰化計程車)永峰計程車,彰化員林埔心 ...

永峰計程車位於彰化縣員林火車站前,(彰化計程車)永峰計程車,彰化員林埔心計程車,鹿港計程車,花壇計程車,大村計程車,和美計程車,叫車專線:0917-500000. 於 www.0987222222.com.tw -

#71.2021彰化最強聖誕節,聖誕老人終於出沒了 - 那倆人 玩樂人生

2021彰化火車站耶誕節就在2021.12.5晚上正式點燈了。 這次點燈的範圍從彰化火車站站前,一直延伸到站後的步道, 一路接到戶羽機關車園區, ... 於 jason79101903.pixnet.net -

#72.彰化縣- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

彰化 市中山路與孔門路口(100年位置)-不是103那顆. 鹿港鎮沿海路五段與縣144 ... 和美鎮鹿和路、道周路口. 和美鎮彰美路、線東 ... 員林鎮中山、民權街口(員林火車站). 於 tw.live -

#73.彰化 - 交通部臺灣鐵路管理局

車站 與周邊資訊 ... 地址 500-43 彰化縣彰化市長樂里三民路1 號; 營業時間 04:30至末班車開車後10分鐘 ... 出發時間, 車種車次(始發站→ 終點站), 本站, 下一停靠站. 於 www.railway.gov.tw -

#74.彰化縣伸港鄉離火車哪一站較近? | 伸港福安宮怎麼去

伸港福安宮怎麼去,大家都在找解答。員林搭火車到伸港鄉只能在彰化火車站下車最近,經和美到伸港鄉10.5公里,當然相當遠,從彰化火車站騎機車過去時速60公里, ... 於 twagoda.com -

#75.台灣鐵路火車站新竹彰化巡禮(彰化車站)99年10月03號拍攝

快四點了我也該離該彰化車站一天找朋友很累車站簡介本站位置本站位於彰化市長樂里 ... 彰化縣和美鎮俗稱「文祠」的二級古蹟道東書院,歷經歲月摧殘、解構整建,仍大致 ... 於 blog.xuite.net -

#76.蛻變中的彰化—翻轉交通改變你對彰化日常的想像 - 遠見雜誌

圖/未來的彰化車站高架化後,不僅縫合前後站之生活空間,更將結合捷運、 ... 人口集中的彰化市、鹿港鎮及和美鎮,滿足彰濱工業區及打鐵厝產業園區的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#77.【彰化美食】彰化市。北門口肉圓彰化火車站附近美味肉圓(文 ...

彰化 真是肉圓大本營,不過每家肉圓都有自己不一樣的地方。今天,花洛米就帶大家去距離彰化火車站走路不用5分鐘就能吃到的北門口肉圓。炸得酥脆的肉圓 ... 於 followmi.tw -

#78.彰化車站景點|推薦彰化火車站附近景點與美食攻略

推薦彰化火車站附近景點與美食攻略,但有些景點比較遠需要租機車或汽車,這樣玩起來會比較方便 ... 探索迷宮歐式莊園地址:彰化縣和美鎮東谷路47-75號 ... 於 bunnyann.com -

#79.即時災情- 公布欄 - 彰化縣消防局

即時災情 ; 1 · 2022/11/07 01:32:38 · 緊急救護 · 急病 · 彰化縣彰化市中山路 ; 2 · 2022/11/06 23:49:13 · 火災 · 雜草(含廢棄物、墓地) · 彰化縣和美鎮順天宮附近田邊 ; 3 · 2022/11 ... 於 www.chfd.gov.tw -

#80.和美鎮租屋| 彰化縣房屋出租- 591租屋網

為您提供彰化縣和美鎮租屋資訊,每日實時更新,人工審核。彰化縣和美鎮租房子、刊登租屋資訊,就上591! ... 辦公出租員林後火車站.辦公.2樓25坪. 25坪員林市-新生路. 於 business.591.com.tw -

#81.疫情平息愛會延續 - 慈濟

2021年5月14日下午,彰化火車站南下月台,傳來列車長連聲感恩。 ... 彰化和美實驗學校,為全臺第一所招收肢體障礙學生的特殊學校,除國小、國中和高中 ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#82.以路線編號或站牌搜尋 - 公路客運

和美 鎮公所─彰化火車站─溪頭(行經國道3號). 員林客運. 彰化客運. 市區公車. 6906. 彰化─水尾(經和美). 彰化客運. 一般公路客運. 路線異動. 於 www.taiwanbus.tw -

#83.搜尋| 彰化和美 - 壹蘋新聞網

【記者黎建忠/綜合報導】彰化縣立和美全民運動館於今天上午舉行開工動土典禮, ... 兩大知名廢樓:彰化市「喬友大樓」、員林市「黃金帝國」,兩棟大樓皆位火車站前, ... 於 tw.nextapple.com -

#84.彰化和美直航溪頭!消暑之旅省80分鐘 - 新唐人亞太電視台

彰化 縣政府表示,2017年九月由 彰化火車站 以及員林轉運站每日發車三班前往溪頭,載客率已達75%,近五萬人次搭乘,縣府分析相關票證資料之後,增闢 和美 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#85.彰化縣醫院提供免費醫療專車交通接送服務資訊表

地區醫院彰化縣彰化市中山路一段366號. 04-7113456 · http://www.hm.cch.org.tw/about_5_2.aspx ... 和美鎮. 道周醫院. 地區醫院彰化縣和美鎮和光路180號. 04-7566995. 於 www.chshb.gov.tw -

#86.彰化客運| TWBusforum Wiki | Fandom

彰化 縣:彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、花壇鄉、伸港鄉、線西鄉、和美鎮、芬園鄉、員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、 ... 9B, 和美-彰化火車站-溪頭(行經國道3號). 於 twbusforum.fandom.com -

#87.彰化市區公車

9B和美-彰化火車站-國道3號-溪頭(市區公車). 彰化客運、員林客運行駛. 時刻表. 行經重要地標. 和美站(星巴克旁). 彰化客運彰化站(火車站對面). 於 www.adavid21.url.tw -

#88.【彰化火車站住宿】2022最新!熱門飯店推薦| FunTime訂房比價

彰化火車站 住宿有哪些?FunTime幫你找到距離彰化火車站最近的住宿,直接使用地圖找房,一眼看出最棒的住宿地點! ... 彰化縣和美鎮. car 彰化火車站-13分鐘. 於 www.funtime.com.tw -

#89.市區公車路線圖、即時動態及時刻表 - 嘉義市政府交通處

... (嘉義公園)、行政執行署、市政府、中央噴水站、彰化銀行、嘉義火車站、嘉義市轉運 ... 停靠站:勞工育樂中心、和美仁義路口、和美幸福五街口、興村教會、興村、輔仁 ... 於 traffic.chiayi.gov.tw -

#90.彰化市-秀水-和美-伸港【彰化城市微旅行】 彰化城三百年珍珠

非常感謝在地「半線鐵道文史工作室」,是彰化縣境內第一支鐵道文化工作團隊,專業導覽服務;更成功協助更多火車迷「刀下留人」,免於彰化火車站鐵路 ... 於 www.taiwanbikelin.com -

#91.台灣高鐵-彰化站

本路線總車程預估為40分鐘,由高鐵彰化站發車往田中火車站車程約10分鐘,實際行車時間視交通狀況而定。 彰化客運:04-722-5111 | www.changhuabus.com.tw. 於 www.thsrc.com.tw -

#92.彰化和美景點》德美公園,甜點主題公園,巨大霜淇淋、甜甜圈

公園後方有停車場,可以導航:彰化縣和美鎮惠安街15號,往內走就會抵達。 大眾運輸. 請搭乘火車至彰化火車站,建議轉乘計程車,距離6.4km,預估車資250元 ... 於 fupo.tw -

#93.「捐血月」登場彰化和美分局旁募熱血民眾踴躍參與

國際同濟會彰化A區為響應「捐血月」活動,今(9)日上午,以「捐出熱血讓愛延續」為主題搶先登場,分別在彰化火車站、和美分局旁、鹿港鎮公所前等三個 ... 於 www.peopo.org -

#94.彰化搭公車到溪頭旅行6條路線直達 - 奇摩新聞

彰化 縣政府為滿足縣民前往南投縣溪頭風景區旅運需求,已開闢「【9路】彰化火車站-溪頭」、「【9路A】鹿港-彰化火車站-溪頭」、「【9路B】和美鎮公所- ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#95.糖廠風情話>糖廠歷史>五分車>和美舊五分車鐵道圖

和美車站. 和美車站是彰化線西的重要車站,在此岔分兩線,左線至彰美路,右線直至線西國中。民國59年,楊再興先生以一坪21萬五的價格由台糖購得50多坪土地,包含當時 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#96.彰化客運- KKTIX

多年來服務彰化及南投鄉親,是彰化在地的老牌客運之一。 ... 注意事項: 請務必於發車前10分鐘至車站報到,逾時將由現場候位乘客替補,並請您改為現場候位。 於 changhuabus.kktix.cc -

#97.2022/2023 和美鎮飯店住宿推薦|優惠訂房總整理 - Booking.com

Formosa Motel & Inn 位在彰化市,有客房,距離大庆火车站不到14 公里,距離台湾美术馆不到18 公里。這間住宿距離台中火車站約18 公里,距離逢甲夜市約20 公里,距離 ... 於 www.booking.com -

#98.彰化和美鎮美食精選!(在地人推薦和美早餐/午餐/晚餐/宵夜 ...

和美 早餐#和美早午餐#和美晚餐#和美下午茶#和美宵夜#和美美食#和美素食和美鎮古 ... 彰化火車站美食精選(文青小店&懷舊老宅&在地人推薦小吃&銷魂甜點). 於 ko310kmo.pixnet.net