張愛玲色戒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高伯雨寫的 晚清遺事 和高伯雨等的 晚清遺事 續編都 可以從中找到所需的評價。

另外網站色戒_百度百科也說明:《色戒》是1997年花城出版社出版的小説,作者張愛玲1950年創作,30年後才發表在她的這個子集《惘然記》中。作品主要描述1930年末,一位女知識青年,化身刺客, ...

這兩本書分別來自新銳文創 和新銳文創所出版 。

國立彰化師範大學 國文學系 黃忠慎所指導 蕭雁方的 民國女性意識的遞嬗 ─以張愛玲、琦君、三毛、邱妙津為例 (2021),提出張愛玲色戒關鍵因素是什麼,來自於女訓書、新青年、女權運動、張愛玲、琦君、三毛、邱妙津。

而第二篇論文崇右影藝科技大學 文化創意設計研究所 張敏捷所指導 張思欣的 原民音樂劇《高砂戀歌》之 音樂符號分析 (2020),提出因為有 《高砂戀歌》、符號學、崇右影藝科技大學、音樂的重點而找出了 張愛玲色戒的解答。

最後網站張愛玲《色,戒》:人生如戲,難得真愛 - 趣關注則補充:張愛玲 《色,戒》:人生如戲,難得真愛. 三年前,她還在另一個舞臺,演另一齣戲。人生是另一番境遇。 王佳芝是個美人胚子,十二三歲就有人追。

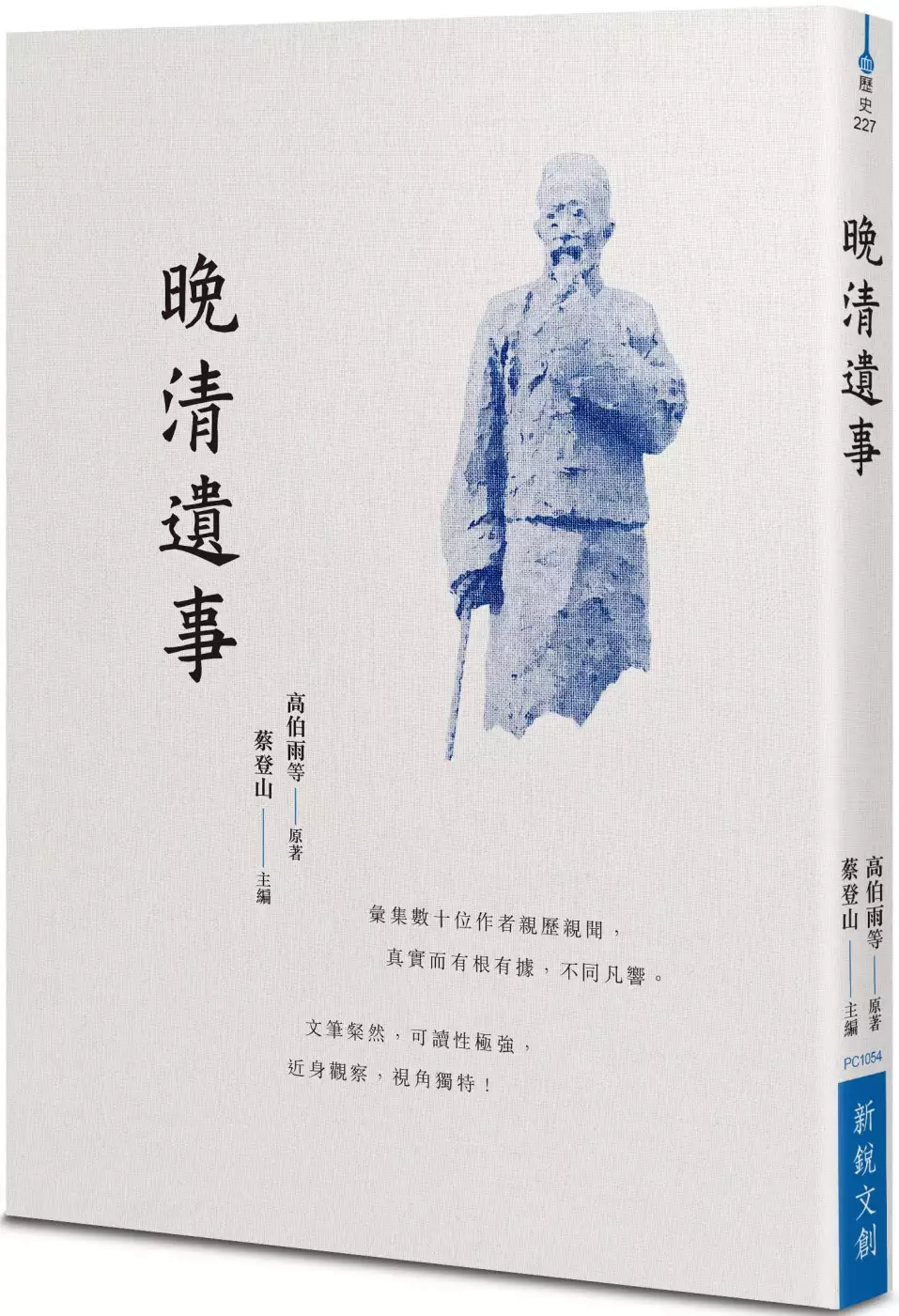

晚清遺事

為了解決張愛玲色戒 的問題,作者高伯雨 這樣論述:

《晚清遺事》內容極為豐富,可謂琳瑯滿目,美不勝收,而由於篇幅過大,因此分為正、續編出版。 書中提及的人物有龔定盦、袁子才、王湘綺、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、載灃、端方、夏壽田、羅振玉、哈同、曾紀芬、陳三立、譚嗣同、吳保初、丁惠康、辜鴻銘、胡雪巖、袁世凱、張佩綸、彭玉麟、翁同龢、瞿鴻禨、李文田、寶竹坡、吳樾、楊崇伊、咸豐皇帝、慶親王、康有為、徐世昌、清道人、盛宣懷、冒鶴亭、溥心畬、溥雪齋、溥傑、嵯峨浩等等。涵蓋的範圍非常廣,有皇帝王公大臣、疆吏大員、名士才子、財閥讒臣、富商烈士、王孫畫家等等不一而足。 而如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、辜鴻銘、王緗綺、

溥心畬等人更同時有多篇文章來描述他們,從不同的角度切入,讓你能做一更全面的觀照。 本書特色 彙集數十位作者親歷親聞,真實而有根有據,不同凡響。 文筆粲然,可讀性極強,近身觀察,視角獨特!

張愛玲色戒進入發燒排行的影片

張愛玲一生曾三度來港,在求學階段經歷炮火戰亂,及後赴港謀職,最後匆匆一別,便是訣別。她對香港念念不忘,在〈燼餘錄〉中雖曾言自己與香港隔了相當的距離,但她筆下的小城,戰時香港發生的一切,如今再讀,百般滋味。城巿紛擾,人來人往,華美但悲哀,一如她說:「誰都像我們一樣,然而我們每人都是孤獨的。 」

《明周文化》 2705號張愛玲特刊現已出版。適逢一代才女百年冥誕紀念,讓我們在時間的無涯荒野裏,遇上張愛玲。

#張愛玲 #張愛玲一百年 #文學 #小說 #中國文學 #香港 #燼餘錄 #散文 #我就是我

---

系列專題《#張愛玲一百年》:

https://bit.ly/2PJ7tDM

-----------------------------------------------------------------------------------------

明周娛樂 https://www.mpweekly.com/entertainment/

https://www.instagram.com/entertainment.mpw

明周文化 https://www.mpweekly.com/culture/

想食明周 https://www.facebook.com/foodiempw/

INNER https://www.facebook.com/innermpw/

https://www.instagram.com/in__ner

民國女性意識的遞嬗 ─以張愛玲、琦君、三毛、邱妙津為例

為了解決張愛玲色戒 的問題,作者蕭雁方 這樣論述:

摘要 儒家思想成為政治顯學,成為漢文化深厚內涵,其所構築傳統女性形象深深影響歷代對女性的評價,從登錄史傳的列女傳,到官方或私人編註的女訓書,女性外在形象是「賢妻良母」、「節婦烈女」;內在要求是「三從」與「四德」,如〔法〕西蒙波娃(Simone de Beauvoir,1908-1986)《第二性》(Le denxieme sexe):「男人並不是根據女人本身去解釋女人,而是把女人說成是相對於男人的不能自主的人」。本論文嘗試對傳統儒家思想女子教育的女訓書,和民國五四運動後女權運動的歷史探討,並從民國女權運動各波期中,擇選一位認為

足以作為當波期女權運動的女作家代表,並討論其女性意識和文學作品。「女權運動」首波期由留學歐美日學生開啟:以民國八年五四運動為起始,主要以《新青年》為主要研究依據。首波期以張愛玲(1920-1995)為研究對象,第二波期女權運動「放下鍋鏟,拿起筆桿」以琦君(1917-2006)為論,1949年國民政府撤退來臺,則以50年代實施戒嚴前期,在臺灣開始個人文學寫作的外省籍女作家為主要觀察對象。第三波期女權運動「女性向西方學習」以三毛(1943-1991)為論,主要以60年代後期到70年代,現代主義和以臺灣為主體關懷的鄉土文化論爭為分期。第四波期女權運動「多元時代」由政府公部門主導,以80年代到2019

年5月24日同性婚姻合法化的迄今研究範圍,並以邱妙津(1969-1995)為論。以上四位女作家所代表正好是:張愛玲-東方到洋化式上海;琦君-故鄉到他鄉傳統女性;三毛-中國到西化式臺灣;邱妙津-異性到多元,代表著從傳統的「文學之婦」到受新思潮洗禮後的女作家作品中女性意識的遞嬗。關鍵詞:女訓書、新青年、女權運動、張愛玲、琦君、三毛、邱妙津

晚清遺事 續編

為了解決張愛玲色戒 的問題,作者高伯雨等 這樣論述:

《晚清遺事》內容極為豐富,可謂琳瑯滿目,美不勝收,而由於篇幅過大,因此分為正、續編出版。 書中提及的人物有龔定盦、袁子才、王湘綺、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、載灃、端方、夏壽田、羅振玉、哈同、曾紀芬、陳三立、譚嗣同、吳保初、丁惠康、辜鴻銘、胡雪巖、袁世凱、張佩綸、彭玉麟、翁同龢、瞿鴻禨、李文田、寶竹坡、吳樾、楊崇伊、咸豐皇帝、慶親王、康有為、徐世昌、清道人、盛宣懷、冒鶴亭、溥心畬、溥雪齋、溥傑、嵯峨浩等等。涵蓋的範圍非常廣,有皇帝王公大臣、疆吏大員、名士才子、財閥讒臣、富商烈士、王孫畫家等等不一而足。 而如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、辜鴻

銘、王緗綺、溥心畬等人更同時有多篇文章來描述他們,從不同的角度切入,讓你能做一更全面的觀照。 本書特色 彙集數十位作者親歷親聞,真實而有根有據,不同凡響。 文筆粲然,可讀性極強,近身觀察,視角獨特!

原民音樂劇《高砂戀歌》之 音樂符號分析

為了解決張愛玲色戒 的問題,作者張思欣 這樣論述:

音樂劇為一種融合音樂、戲劇與舞蹈之綜合性表演藝術,近年來,台灣音樂劇也有如雨後春筍般的蓬勃發展。其主題有大致分為為兩個類別,有引進好萊塢音樂劇改編和台灣原創音樂劇,其中為了發揚台灣的原創力,不論是中央或地方均鼓勵台灣歷史原創題材或是以台灣在地文化為題的作品。然而,在傳統的台灣歷史題材中,究竟是要保留傳統的民俗歌謠,或是以創新的歌曲作為核心推衍劇情向前邁進,兩者的創作理念值得探究,本研究即以台灣在地原住民題材之音樂劇《高砂戀歌》作為研究對象,從符號學的角度切入,分析劇中音樂元素的運用與其創作之念想相互彰顯的作用,以及被賦予的特性及象徵性意義。 本研究試圖以羅蘭‧巴特(Roland Ba

rthes,1915-1980)的西方符號學(semiology)作為探究核心,並藉由音樂的創作為視角,探討《高砂戀歌》之音樂元素的融合與創新,由於是原住民題材,為了保有傳統素材,在創作上大量使用原住民傳統古調,但由於編曲之相關配器的選擇,因此存在古調新編的衝突感。編曲者透過交響化的方式將音樂編制複雜化,使用多軌的和聲配器,使得傳統原住民音樂的簡短樂句,發展成三到五分鐘的完整歌曲。在2015年,本作品正式於台灣藝術大學演出前,《高砂戀歌》的作曲人以及編曲者需如同中間媒介的角色:傳統與現代聲響的橋樑,以尊重、理解及包容的態度,重新詮釋傳統音樂,使其被重現於現代的時空中。 本論文藉由《高砂戀歌》

中的音樂創作之符號作為視角,窺探跨界的藝術概念是如何體現於當代原住民音樂劇,並從中理解跨界創作的過程裡所遭遇的困境與問題,進而探討未來更多跨界發展之可能。

張愛玲色戒的網路口碑排行榜

-

#1.張愛玲《色戒》:女人是感性的動物,男人是理性的動物- MP頭條

張愛玲 的作品膾炙人口,文藝青年們應該多多少少都讀過她的作品,比如《半生緣》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《傾城之戀》等等。《色戒》是張愛玲寫於50年代,到80年代才發表 ... 於 min.news -

#2.〈色,戒〉的兩個版本:評張愛玲小說兼談李安的電影 - 關鍵評論

第三才是李安據張著〈色,戒〉拍攝的電影。 張愛玲有心且大膽地顛覆史料,把正氣凜然從容就義的鄭蘋如換成了在最後關頭動心而自取滅亡的王佳芝 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.色戒_百度百科

《色戒》是1997年花城出版社出版的小説,作者張愛玲1950年創作,30年後才發表在她的這個子集《惘然記》中。作品主要描述1930年末,一位女知識青年,化身刺客, ... 於 baike.baidu.hk -

#4.張愛玲《色,戒》:人生如戲,難得真愛 - 趣關注

張愛玲 《色,戒》:人生如戲,難得真愛. 三年前,她還在另一個舞臺,演另一齣戲。人生是另一番境遇。 王佳芝是個美人胚子,十二三歲就有人追。 於 auzhu.com -

#5.張愛玲寫了三十年的短篇小說《色戒》,究竟有何精妙之處?

大多數人知道張愛玲的小說《色戒》,還是從李安的電影才開始。張愛玲說她移居美國後,便一直反覆修改,一改就是三十年,應當特別看重《色戒》這篇小說 ... 於 daydaynews.cc -

#6.李安曾憤怒:張愛玲《色,戒》是黃色小說,文字不誠實

... 礙於道德不願拍這樣大逆不道的東西,但是越不想就越有吸引力,像個鬼一樣纏在那邊。(金馬50,金馬獎,李安,色戒,梁朝偉,張愛玲,湯唯,王力宏,) 於 star.ettoday.net -

#7.色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】:短篇小說集三1947年以後

在Kobo 閱讀張愛玲的《色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】:短篇小說集三1947年以後》。真正的了解一定是從愛而來的, 但是恨也有它的一種奇異的徹底的 ... 於 www.kobo.com -

#8.色戒張愛玲的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

色戒張愛玲 價格推薦共210筆商品。包含152筆拍賣、34筆商城.快搜尋「色戒張愛玲」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#9.李安拍《色戒》前看過《小團圓》? - 瑪格。圖寫生活

況且,張愛玲色戒原著裡面,關於女主角王佳芝與易先生的情慾糾葛,僅只蜻蜓點水。 事實是,每次跟老易在一起都像洗了個熱水澡,把積鬱都沖掉了,因為 ... 於 margaret.tw -

#10.色,戒 短篇小說集03:一九四七年以後〈張愛玲典藏新版〉

色,戒─短篇小說集03:一九四七年以後〈. 隨著環境、時代、心境的變遷,張愛玲的小說進入轉變期,雖然她的靈感仍以上海和香港雙城為主,並保有一貫冷眼看世情的敏銳, ... 於 findbook.tw -

#11.從張愛玲到李安- 聯經出版- 新書推薦 《色,戒 - Facebook

新書推薦│《色,戒:從張愛玲到李安》 鼎鼎大名的張愛玲,短篇小說〈色,戒〉卻一向乏人問津;區區不到三十頁的文字,如何改編成超過兩個半小時的電影? 於 www.facebook.com -

#12.色戒TXT下载|在线阅读-张爱玲 - TXT小说天堂

色戒 作者:张爱玲, 《色戒》是张爱玲小说中,少数以前卫手法探讨女性心理及情欲的作品,描述1930年末,一位女知识青年,化身刺客,企图用美人计, ... 於 m.xstt5.com -

#13.從色戒看張愛玲

《色,戒》改編自著名作家張愛玲於1950年居於上海時所著的同名短篇小說,影片以上世紀40年代抗戰時期的上海為背景,講述女大學生王佳芝(湯唯飾)利用美色 ... 於 www.haowai.today -

#14.張愛玲的色戒與創作背景 - fairy的書香歲月~一葉扁舟

《色,戒》無庸置疑的,是張愛玲唯一一則由真實事件改寫而成的小說,主題就是色誘漢奸以殺之,淪陷時期的上海,四位太太正圍著牌桌打麻將,女主人易太太的丈夫易先生是汪偽 ... 於 joycefairy.pixnet.net -

#15.開眼電影網

藍祖蔚看色戒. 分享到facebook. 李安的《色,戒》卻是唯一能夠破除張愛玲魔障的創作者,他不用字卡,不死守小說章法,而是鑽進了張愛玲的文字底層,挖 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#16.只有「色」沒有「戒」,少了張愛玲成就了李安 - 幕迷影評

【色,戒】-只有「色」沒有「戒」,少了張愛玲成就了李安(Lust, Caution,2007). 雖然導演李安已經差不多把原著的核心精神掏空,只留下小說的故事 ... 於 www.movier.tw -

#17.張愛玲的色戒色易戒情難防 - 天下雜誌

李安將張愛玲的小說「色,戒」,添了血肉,還安上靈魂。他把大時代裡難免陳腔的情節,用他磨戲的功力,使角色充滿整部電影,拍出令人椎 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.色戒(張愛玲百歲誕辰紀念版)(短篇小說集三1947年以後)

色戒 (張愛玲百歲誕辰紀念版)(短篇小說集三1947年以後). 超取滿NT$450免運. NT$340. NT$269. 數量. 付款與運送. hilife familymart 7-11 HomeDelivery. 於 www.tcsb.com.tw -

#19.色·戒[1950年張愛玲小說] - 中文百科知識

色·戒[1950年張愛玲小說]《色戒》是1997年花城出版社出版出版的小說,作者張愛玲1950年創作,30年後才發表在她的這個子集《惘然記》中。作品主要描述1930年末, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#20.色戒影評- 觀后感

色戒 影評觀后感色戒影評(一)《色.戒》是一部非常具有爭議的電影。它的劇本本身就很有表現力,張愛玲在這篇小小說中,文字不多,人物不多,對話不多,處處. 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#21.性在床上,爱在绝望里:龙应台解密《色戒》_张爱玲

张爱玲 的这篇“不好看”的小说(《色戒》),之所以惊世骇俗,主要是因为,一般的作者去处理女特工和汉奸的故事,难免要写女特工的壮烈和汉奸的可恶。 於 www.sohu.com -

#22.《色戒》是張愛玲對自己靈魂的拷問 - 人人焦點

感情上,張愛玲是一個癡情女子;政治上,張愛玲是一個幼稚孩童。恐怕到死,她也沒有理清心中的「情絲」這團亂麻。於是,她寫了「色戒」,既是拷問自己的靈魂,也是向她 ... 於 ppfocus.com -

#23.【薦讀】張愛玲的字怎麼是這樣的?看過《色戒》的人,又有幾 ...

看過張愛玲《色戒》的人,又有幾個看過她的手稿— ... 張愛玲的字,卻沒有一點的孤傲,它們像一個個小爬蟲,彼此保持著距離,輕輕地,略顯不安分地蠕動 ... 於 uetie.com -

#24.誰來為張愛玲說句話? ---- 談「李安的」《色,戒》

《色,戒》的原文是這樣的:「又有這句諺語:『到男人心裡去的路通過胃。』是說男人好吃,碰上會做菜款待他們的女人,容易上鉤。於是就有人說:『到女人心裡的路 ... 於 faculty.stust.edu.tw -

#25.《電影評論》從色戒結尾,談李安與張愛玲的對話 - 台灣法律網

《電影評論》從色戒結尾,談李安與張愛玲的對話. 文/ 陳韻琳. 【台灣法律網】. 當導演決定改編一部文學作品之際,那作品與那作者,就像魂魄一樣在導演心中揮之不去了, ... 於 www.lawtw.com -

#27.「獵人與獵物」 色,戒 - Iris 私物語

「色,戒」原作長度僅僅28頁發表之後想必引起許多爭議張愛玲小姐又另外寫了一篇「羊毛出在羊身上──談『色,戒』」 小說內容緊湊,是女主角王佳芝的 ... 於 wooddoo0830.pixnet.net -

#28.有關色、戒--小說讀後感 - 方格子

... 的文學價值了他這篇短短的小說每個人物都是讀書心得, 張愛玲, 色戒, 湯唯, 李安, 小說, 湯唯, 李安, 張愛玲, 王力宏, 太太, 性感, 裕民, 馬英九. 於 vocus.cc -

#29.轉轉文色,戒色與戒中間有逗點

大開色戒──從李安到張愛玲張小虹中國時報在西方電影圈開玩笑,要害一個導演,就叫他去拍莎士比亞,不僅因為莎翁經典深植人心,朗朗上口,不易討好, ... 於 pushkin.pixnet.net -

#30.張愛玲〈色,戒〉小說與電影互文性研究 - Airiti Library華藝 ...

〈色,戒〉 ; 張愛玲 ; 李安 ; 原著小說 ; 改編電影 ; 互文性 ; Lust ; Caution ; Eileen Chang ; Ang Lee ; original novel ; movie version ; ... 於 www.airitilibrary.com -

#31.色.戒(從張愛玲到李安) | Yahoo奇摩超級商城

作者: 彭小妍出版社: 聯經出版公司出版日期: 2020/09/23. 於 tw.mall.yahoo.com -

#32.Ep.033|色,戒|張愛玲寫給自己的一封情書凱特謎之音

《色,戒》之所以被大家所熟知,應該還是要拜李安導演之賜,因為他慧眼獨具,捨棄了很多張愛玲膾炙人口的小說,單單選擇這一篇知名度不高的短篇來改編。 於 podcasts.apple.com -

#33.色戒:李安眼中的張愛玲 - 傷心小棧

尤其《色戒》,是張愛玲小說中題材非常特殊的短篇,她自己都說了,「這三個小故事都使我震動,因而甘心一遍遍改寫這麼些年,……一點都不覺得其間三十年 ... 於 yacobabe8888.pixnet.net -

#34.如何評價張愛玲的短篇小說《色,戒》? - GetIt01

這個小故事曾經讓我震動,因而甘心一遍遍修改多年,在改寫的過程中,絲毫也沒有意識到三十年過去了,愛就是不問值不值得。」張愛玲在色戒的卷首語這麼寫著... 於 www.getit01.com -

#35.再看《色·戒》才明白湯唯的選擇,拋開世俗的眼光,一切也都 ...

《色·戒》原著出自張愛玲於20世紀40年代創作的短篇小說,內容講述是抗日戰爭時期的上海,女大學生王佳芝(湯唯飾演)利用美色接近漢奸易先生(梁朝偉 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#36.從張愛玲《色.戒》看李安詮釋

《色.戒》張愛玲的小說角色描寫和李安的電影有所不同,小說文字為一萬餘字,屬於短篇小說,擴充為 ... 於 www.sulanteach.net -

#37.色戒張愛玲-那裏買最便宜與商品比價-2021年11月|飛比價格

色戒張愛玲 找色戒張愛玲相關商品就來飛比. ... 資料更新中... 79. 推薦. 《皇冠》色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】:短篇小說集三-1947年以後[79折]. 269. 蝦皮商城. 於 feebee.com.tw -

#38.李安的色戒電影VS.張愛玲的色戒小說 - 流浪的季節- 痞客邦

色戒 小說,呈現出小說家的人生觀。色戒電影,展現了導演的人生觀。張愛玲個性叛逆、清醒,對人類的缺陷,有著敏銳的洞察。張愛玲視角犀利,對人對己都 ... 於 ice0.pixnet.net -

#39.色戒:李安的電影,張愛玲的小說,兩個完全不同的世界

小說《色戒》,呈現出小說家張愛玲的人生觀。電影《色戒》,展現了導演李安的人生觀。張愛玲個性叛逆、清醒,對人類的缺陷,有著敏銳的洞察。 於 www.digfamily.com -

#40.色戒張愛玲-新人首單立減十元 - 淘宝

去哪儿购买色戒張愛玲?当然来淘宝海外,淘宝当前有199件色戒張愛玲相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#41.【作業】張愛玲〈色 戒〉心得報告 - 高荻華老師的護理文學寶庫

張愛玲 的小說色戒,可以說是她的嘔心瀝血之作,在著名導演─李安改編成電影後,更是風靡好一段時間,隨便問一個小學生都會知道這部電影. 於 cgunschinese100.blogspot.com -

#42.色戒:李安的電影,張愛玲的小說,兩個完全不同的世界 - 壹讀

張愛玲 個性叛逆、清醒,對人類的缺陷,有著敏銳的洞察。張愛玲的視角犀利,對人對己都如此。她常說自己小說寫得差,對作品不滿意,最後遺作《小團圓》 ... 於 read01.com -

#43.色,戒- 维基百科,自由的百科全书

《色,戒》源自張愛玲在1950年代寫成的英文短篇《諜戒》(The Spyring,但該作品曾一度被命名為《請客請客》),其原文一直僅存在於張愛玲與友人間的往返書信中,未曾實際 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.色,戒【張愛玲典藏新版】- TAAZE 讀冊生活

〈色,戒〉為張愛玲的晚期作品,其文字色彩不若早期的〈第一爐香〉、〈紅玫瑰與白玫瑰〉、〈傾城之戀〉來的艷麗,筆法與鋪排上較為內斂、沉穩,卻把愛情描繪得更刻骨,有種 ... 於 www.taaze.tw -

#45.色戒之於張愛玲與李安@ 隨雲漫筆 - 隨意窩

在張愛玲的筆下,「色,戒」是篇內容略顯意識流的小說,其筆調精簡、隱晦和冷酷,使得小說內容中的主角,王佳芝和易先生,都在冷靜肅殺的筆鋒下,顯得扁平而冷淡。「權勢是 ... 於 blog.xuite.net -

#46.收藏張愛玲〈色,戒〉原始手稿! - 皇冠文化

Copyright © 皇冠文化集團 訂閱/取消相關電子報. 於 www.crown.com.tw -

#47.佛教婦女對於張愛玲《色戒》寫作影響之淺探

張愛玲 《色戒》寫作具有觀念先行的特點,她好讀《紅樓夢》、《金瓶梅》等中國古典小説,裏面的佛教思想對她有很深的影響,包括佛教對女性的看法,譬如認爲女性貪戀珠寶 ... 於 commons.ln.edu.hk -

#48.色,戒- 张爱玲作品集 - 悠读文学

色,戒. 作者:张爱玲 · 色,戒. 作者:张爱玲 · 作者:张爱玲; 更新:2015-09-07 · 字数:25.90 万 · 万; 状态:完本 · 一群爱国的话剧团青年,为了暗杀汪精卫手下的 ... 於 www.youduzw.com -

#49.女人作為隱喻: 《色|戒》的歷史建構與解構

其次,電影引起熱烈討論的原因之一,是它改編自張愛玲的原著。李安是 ... 張小虹:〈大開色戒──從李安到張愛玲〉,《中國時報》E 版(人間副刊), 00 年9. 於 theatre.ntu.edu.tw -

#50.色,戒:從張愛玲到李安 - 聯經出版事業公司

鼎鼎大名的張愛玲,短篇小說〈色,戒〉卻一向乏人問津;區區不到三十頁的文字,如何改編成超過兩個半小時的電影?作為研究者,我們關注的是,李安為何對這個故事情有 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#51.色戒張愛玲短篇小說集 - 蝦皮購物

九成新喔保存良好沒有泛黃購買色戒張愛玲短篇小說集. 於 shopee.tw -

#52.张爱玲小说《色戒》中,王佳芝是否真的爱易先生? - 知乎

李安曾说:他第一次看色戒就不相信,易先生会不知道王佳芝是来杀他的。 我一听就笑了,我也不相信,李安说的是真心话。李安是聪明人,他知道电影要怎么拍才好看,怎么 ... 於 www.zhihu.com -

#53.張愛玲〈色‧戒〉二題 - 金門日報

接下來對張愛玲〈色戒〉的論述重點或可從最後這一項來談。 張愛玲〈色‧戒〉裏的男女主角,王佳芝和易先生,以其道德肩架看(structure),可視為同一人,是同一體的兩 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#54.李安下一部片將拍張愛玲「色戒」 - Tvbs新聞

李安將詮釋知名華人作家張愛玲的小說作品色戒,這是一部激情諜報片,據了解,李安最快下個月就會來台灣選角,女主角從章子怡,舒琪到關穎,都被點名。 於 news.tvbs.com.tw -

#55.凱特王- Ep.033|色,戒|張愛玲寫給自己的一封情書 - Anghami

Play and download "Ep.033|色,戒|張愛玲寫給自己的一封情書" by "凱特王" - and other songs including "Ep.038|露絲‧貝德‧金斯伯格|美國最高法院裡身高一米五的 ... 於 play.anghami.com -

#56.李安《色,戒》的隱蔽敘事︰改編張愛玲

不論是張愛玲的原著短篇小說,還是李安. 的電影改編,都被兩種「隱蔽閱讀」圍繞著。第一種把《色,戒》解釋成作者自傳,將曾往. 於 www.cuhk.edu.hk -

#57.文本細讀:《色,戒》

空床:李安相信甚麼? 張愛玲結局. 李安是否忠於原著? 易先生的心思. 易先生站在他太太 ... 於 www.edb.gov.hk -

#58.色,戒

《色,戒》是著名華人小說家張愛玲撰寫的一篇短篇小說[1]。 於 www.wikiwand.com -

#59.《色戒》的拍攝幕後,湯唯曾被嚇到崩潰,梁朝偉直言「不敢 ...

《色戒》是張愛玲的一部經典小說,是張愛玲嘔心瀝血的作品,修改時間長達30年,拍這部作品的時候,梁朝偉與湯唯一起痛哭,聲稱拍完這部電影,自己還有 ... 於 twgreatdaily.com -

#60.張愛玲登Google首頁窺《色戒》原創面紗!私密信首曝光

張愛玲 登Google首頁窺《色戒》原創面紗!私密信首曝光 ... Google首頁今天出現一張穿著紅色旗袍、梳著波浪瀏海的民國女子,這名女子正是已逝作家張愛玲。 於 tw.appledaily.com -

#61.色戒张爱玲价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的色戒张爱玲网上购物商城,本频道提供色戒张爱玲价格表,色戒 ... 张爱玲作品三册精装金锁记张爱玲散文小说全集散文书色戒沉香屑香炉倾城之恋怨女红 ... 於 www.jd.com -

#62.【讀後感】色,戒By 張愛玲@ Jo's 翻書筆記本

色,戒【限量特別版】 改編電影,由李安執導,梁朝偉、王力宏、湯唯、陳沖主演, 榮獲威尼斯影展金獅獎!中秋檔期,盛大上映! 特別收錄張愛玲〈色, ... 於 bluesky1137.pixnet.net -

#63.【電影欣賞】荒涼的歷史寫愛情的荒原 <色,戒>觀後

張愛玲 藉著小說、李安藉著戲劇拍了一個女特務「不忠」的故事,因為她可能愛上了敵人、背叛了正統,甚至導致同志的死亡,無法拯救更多在戰爭底下犧牲的無辜 ... 於 enews2.kmu.edu.tw -

#64.篇名: 論張愛玲原著短篇小說《色,戒》二字涵義作者

在張愛玲的原著短篇小說《色,戒》中,作者選用此二字,單獨來看這兩個字都. 具有其意義,包括字本身的意義與引申的隱含象徵;而作者又將「色」與「戒」. 於 www.shs.edu.tw -

#65.色·戒- 张爱玲_在线阅读

色·戒,色是感性,戒是理性。 ——李安一个真实的故事一篇写了三十年的小说一段张爱玲似的海上旧梦丁默村对自己的学生、貌若天仙的郑苹如十分信任,在她身上花钱如流水, ... 於 www.99csw.com -

#66.李安的7分鐘大尺度,是對張愛玲《色·戒》的誤讀,還是神還原?

張愛玲 寫《色·戒》,當然是想和曾經的那段禁忌之戀做個了結。她花25年時間來修改,也無非是這段感情的表達不好拿捏,一旦表述太露,就容易陷入小兒女 ... 於 www.juduo.cc -

#67.張愛玲《色戒》原型,你真的知道是誰麼? - 每日頭條

該怎麼營救呢?鄭蘋如把目光鎖在了丁墨村的身上,丁墨村也就是電影《色戒》中易先生的原型。其實真實 ... 於 kknews.cc -

#68.《色戒》李安用7分鐘禁忌,破譯張愛玲25年隱忍,卻少有人看懂

有人評價說,因為這部作品映射了張愛玲本人和胡蘭成之間的情感經歷,張愛玲為了避免讀者將她與主人公“王佳芝”混為一談,才對《色戒》反復修改,遲遲沒有發表。不管背后隱情 ... 於 www.9900.com.tw -

#69.色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】(電子書) - PChome 24h購物

始料未及的是,權勢的春藥雖然融解了易先生的城府,卻也撩燒著她體內的魔鬼,而隨著這場「愛國遊戲」逐漸失控,獵人與獵物,早已在不知不覺間錯位……〈色,戒〉是張愛玲少數 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#70.色戒小說原文張愛玲 - hsu Lucien的部落格- 痞客邦

請看連結太長了 http://www.millionbook.net/mj/z/zhangailing/000/003.htm. 於 polerlight.pixnet.net -

#71.看完《色戒》原著才知道,原来王佳芝放走易先生 - 网易

李安曾说,在拍《色戒》之前的三四年,看了这本小说,当时很愤怒。 “看到小说结尾王佳芝让易先生快走,我很震惊。张爱玲怎么可以这样写呢? 於 www.163.com -

#72.張愛玲與<色‧戒>

張愛玲 《惘然記》(臺北市:皇冠文化出版有限公司,1983 年6 月),頁4。 5 域外人(張系國):〈不吃辣的怎麼胡得出辣子? -- 評〈色,戒〉〉 ... 於 newasiajournal.org -

#73.羊毛出在羊身上——談《色·戒》 - 張愛玲經典散文

拙著短篇小說《色·戒》,這故事的來歷說來話長,有些材料不在手邊,以后再談。看到十月一日的《人間》上域外人先生寫的《不吃辣的怎么胡得出辣子?——評<色,戒>》 ... 於 www.millionbook.net -

#74.張愛玲與李安心中的王佳芝

張愛玲 一生留下了不少家傳戶曉的文學作品,如《色,戒》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《怨女》 、《傾城之戀》、《半生緣》 等等。而當中最為人熟悉的,相信 ... 於 www.hk01.com -

#75.李安看透張愛玲色,戒加料後勁勝小說 - 自由娛樂

「色,戒」電影劇本比小說更增添生命力,像湯唯為梁朝偉唱「天涯歌女」一段(圖,博偉提供),小說根本沒有,湯唯更是親自獻「聲」,唱到讓梁朝偉動情 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#76.色戒文本分析

〈色,戒〉是張愛玲《惘然記》中的短篇小說,在大導演李安將這短篇小說. 搬上大銀幕後,不少評論者再度對這短篇小說及電影發表自己的看法。我讀完這. 於 writcent.nthu.edu.tw -

#77.殘忍與溫厚――閱讀張愛玲與李安的〈色,戒〉 - 淡江大學女性 ...

淡江大學中文系「中國女性文學研究室」專題講座主講人:鍾正道老師主持人:黃麗卿老師演講題目:殘忍與溫厚――閱讀張愛玲與李安的〈色,戒〉 演講 ... 於 femtku.pixnet.net -

#78.《色-戒》全面破解从张爱玲到李安的百年尘埃

“断背”之后,当全世界影迷仍沉迷在两个西部牛仔的“生死两茫茫”中不可自拔时,李安却已挥别短暂的辉煌,迅速投入下一部电影《色·戒》的拍摄。 於 yule.sohu.com -

#79.色, 戒| 誠品線上

作者. 出版社, 皇冠文化出版有限公司. 商品描述, 色, 戒:張愛玲逝世15週年紀念重新編輯‧全新改版本書內容與舊版不同張愛玲留下的不僅是一個蒼涼而美麗的手勢,而是 ... 於 www.eslite.com -

#80.張愛玲【色,戒】- 好讀

感謝giff勘誤9處。 王德威尊為中國文壇祖師奶奶的張愛玲,《色,戒》在一九五○年寫成,於一九七七 ... 於 www.haodoo.net -

#81.大S曝《色戒》選角內情:配5天王也不演難怪湯唯被封殺

才知道,原來當初在進棚試鏡的時候,導演李安請所有的女演員看了張愛玲的《色,戒》,並從中挑選幾個片段,讓她們試著演一下,這種篩選方式對比之後 ... 於 www.setn.com -

#82.從《色戒愛玲》 談創作者的「靈魂偷渡」

李安的電影. 《色,戒》,改編擴充自張愛玲短篇小說,. 又呈現出不同的理解與表達。資深影評家景. 翔說︰「一般電影會改編長篇小說,因為取. 捨較為方便;但是改編短篇小說 ... 於 isbn.ncl.edu.tw -

#83.色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】 - 小說 - Readmoo

色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】. 短篇小說集三1947年以後. 共17 人評分. 作者: 張愛玲 於 readmoo.com -

#84.色戒-----李安成功地走進了張愛玲的文學精隨 - Jo. Walk 2

記得最初想認識張愛玲 · 我很喜歡她在散文方面 · 小說方面我就不怎麼喜歡 · 「色戒」的故事背景是在 ... 於 jowang2008.pixnet.net -

#85.【Book】張愛玲短篇小說《色戒》全文 - 透明藍樂摸(蔡正信 ...

張愛玲 的短篇小說《色·戒》寫于1950年,故事發生在抗戰期間的上海,一群進步青年為刺殺漢奸特務頭子易先生,派出最漂亮的女子王佳芝實施“美人計”。 於 blog.bangdoll.idv.tw -

#86.張愛玲《色·戒》 - 華人百科

《色·戒》是著名作者張愛玲所寫的一篇小說。該書在2011年11月1日由北京十月文藝出版社出版。書名《色,戒》 於 www.itsfun.com.tw -

#87.張愛玲《色戒》手稿真跡,真是字如其人啊_伍佰藝書畫網- 微文庫

穿衣服的他倆,和不穿衣服的他倆。 不知道看過李安《色戒》的人中,有多少看過張愛玲的《色戒》— ... 於 www.gushiciku.cn -

#88.色戒的故事原型 - 張愛玲二三事

張愛玲 的《色戒》是她本人最喜愛的作品之一,但喜愛的並非作品本身,而是她獲得資料將所得資訊轉化為筆下人物的過程,拜李安之賜,因《色戒》拍攝成電影, ... 於 somethingabouteileen.blogspot.com -

#89.色,戒【張愛玲百歲誕辰紀念版】:短篇小說集三1947年以後

本名張煐,一九二○年生於上海。二十歲時便以一系列小說令文壇為之驚豔。她的作品主要以上海、南京和香港為故事場景,在荒涼的氛圍中鋪張男女的感情糾葛以及時代的繁華和傾 ... 於 www.books.com.tw -

#90.色,戒免費線上閱讀_張愛玲 - 和圖書

色,戒. 作者:張愛玲. 類別:現代小說. 字數:26.21萬字. 刻畫女性心理,表現亂世之中的男女情感糾葛,是張愛玲最為擅長的。 就在這剎那之間,她覺到了永恆的存在,. 於 hetubook.com -

#91.《導演李安》以及《色戒》—電影講座2020/09/02(三) - Accupass

〈色戒〉最精彩的原來是「愛」而不是「性」,王佳芝的死亡,是因為她不懂愛。張愛玲的〈色戒〉,因為李安的翻拍,再度紅遍大街小巷,傳奇之上又成 ... 於 www.accupass.com -

#92.色戒- 张爱玲短篇小说集_张爱玲小说在线阅读 - 努努书坊

麻将桌上白天也开着强光灯,洗牌的时候一只只钻戒光芒四射。白桌布四角缚在桌腿上,绷紧了越发一片雪白,白得耀眼。酷烈的光与影更托出佳芝的胸前丘壑,一张脸也经得起 ... 於 www.kanunu8.com -

#93.《印刻文學生活誌》2007.八月號:張愛玲《色‧戒》李安

图书《印刻文學生活誌》2007.八月號:張愛玲《色‧戒》李安介绍、书评、论坛及推荐. ... 《色‧戒》風韻——攝影師普瑞托獨家解說鑄秦、Lena ... 色戒愛玲蔡登山. 於 book.douban.com -

#94.《色,戒》的改編與性愛 - 香港電影評論學會

導演:李安. 編劇:王蕙玲、James Schamus. 故事:張愛玲. 演員:梁朝偉、湯唯、王力宏、錢嘉樂. 李安把張愛玲的《色,戒》搬上銀幕,跟以往改編張愛玲的電影最大的 ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#95.詭豔的誤讀《色,戒》原著小說與改編電影

從五○年代初改寫到七○年代末始發表的〈色,戒〉,則蘊藏張愛玲特殊的人性觀察,既無控訴也少同情,延續了作家前期作品對女性自身盲點的犀利剖析,又瀰漫 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#96.色,戒題材不是來自胡蘭成| 張愛玲 - 時事話題

【記者陳宛茜/台北報導】 張愛玲小說「色,戒」被李安搬上大銀幕後,引發種種臆測:故事是否來自胡蘭成?女主角王佳芝是否參考女間諜鄭蘋如? 於 theme.udn.com -

#97.威尼斯改編張愛玲小說色戒水都首映 - 公視新聞網

以臥虎藏龍, 斷背山等片揚名國際的台灣導演李安, 30號帶著最新力作-色戒, 參加威尼斯影展,這部片子改編自張愛玲的同名小說, 描寫對日抗戰期間, ... 於 news.pts.org.tw -

#98.李安谈《色·戒》:像是在拍张爱玲的自传 - 搜狐文化

《色·戒》讲述的是一个小女人王佳芝试图用“美人计”暗杀大汉奸易先生的故事,李安认为这是张爱玲写得最完美、最厉害的一部作品,“我觉得张爱玲在这部作品 ... 於 cul.sohu.com